Берег принцессы Люськи

Утром я просыпаюсь от Лехиных чертыханий. В палатке темно, и я могу разглядеть только белый глазок лампочки на рации и скрюченную фигуру возле нее. Рация у нас старенькая, еще военных лет. Я знаю, что надо лежать тихо-тихо, иначе Леха будет здорово злиться.

Дробь ключа кончилась, белый глазок потух. Можно начать разыскивать штаны, чтобы закурить. Сейчас Леха передаст мне очередные директивы и всякие экспедиционные новости.

— Ну как?

— Питание совсем село, — устало отвечает Леха. — Мыши и то громче шебуршат. Кое-как одну телеграмму примял.

Он протягивает мне листок. Я вылезаю из палатки и — с трудом разбираю торопливые каракули: «Вывезите поселка направленного вам специалиста-ботаника, окажите необходимую помощь точка Князев». Князев — это начальник нашей экспедиции.

— А зачем нам ботаник?

Леха пожимает плечами. Он сидит, у входа в палатку в одних трусах и дрожит.

— Кстати, могу сообщить, что это девица. Симпатичная, мне базовский радист по секрету отстучал.

— На это у вашего брата питания хватает, — машинально ехидничаю я.

В самом деле непонятно. У нас крохотный отрядик из трех человек и ясная задача, далекая от ботаники, так же как, скажем, от балета: мы мотаемся на вельботе вдоль берега Чукотского моря и занимаемся почетным делом — стратиграфией морских четвертичных отложений. Можно, конечно, протянуть мысль о всеобщей связи наук, но...

Я смотрю на Леху. В волосах у него запутались клочки оленьей шерсти от спального мешка, он совсем посинел от холода и нетерпеливо ждет результата моих размышлений. Такому только и не хватает женского общества.

— Да-а... Загадки эфира. Может, ты перепутал? Может, не нам ботаника? — с надеждой переспрашиваю я. — Да уберись ты в палатку, посинел ведь, как эмалированный чайник.

«Ей-богу, удар судьбы, — думаю я. — У нас железный мужской коллектив. Зачем нам четвертый лишний? Тем более симпатичная девица. Дуэли устраивать?»

Погода явно портится. На западе, над губой Нольде, небо в рваных переходах от темного к совершенно белому. Северо-западный, ветер несет влажный холод, запах йода и тоскливые чаячьи крики. Я думаю о Мишке Бороде. Его нет уже третий день. В одиночку бродит Борода по желтой августовской тундре, спотыкается на кочках, обходит ржавые, плоские как блин тундровые озера. Отчаянные вопли гагар будят его по ночам. А ведь здесь даже белые медведи есть. Кто знает, к чему может привести мрачный медвежий юмор?

Уха съедена. Мы лежим у костра. Ветер уносит сладковатый махорочный дым.

— Нельзя ехать в поселок, пока Борода не вернулся.

— О величайший из геологических начальников!

Леха щекочет мне живот травинкой.

— Мы и так даже элементарщины по технике безопасности не соблюдаем. Подумай, ходить в маршрут в одиночку!

— О великий мандарин тундры, — вкрадчиво гнусит Леха. — Поедем в поселок. Несчастная девушка ждет нас. Сидит на катерном причале и смотрит в море. Она ждет нашу шхуну с белыми парусами. Я жэ думаю только о Мишкином счастье.

— При чем тут Мишка?

— О великий... — Леха вдруг начинает неудержимо смеяться.

Глядя на него, я тоже не могу не улыбнуться, а из кустика рядом с палаткой вылетает знакомая птаха и начинает возбужденно прыгать по веткам.

«Что случилось, что случилось?» — озабоченно чирикает птаха.

С трудом я узнаю, в чем дело. Оказывается, Леха все же дурачил меня. Он кое-что знает о ботаничке.

Этой весной в бухте Провидения параллельно с нами базировалась партия Академии наук. В кино Мишка познакомился с девушкой из этой партии. Она собирала типовой гербарий севера Чукотки и здорово интересовалась морским побережьем. Мишка пригласил ее к нам и растолковал, как приехать, наобещал при этом сорок коробов, наговорил о помощи, удобствах, о тесном содружестве геологии и ботаники. А через день нам дали самолет, и мы улетели.

Перед тем как уйти в маршрут, он предупредил Леху.

«Плыть или не плыть? Своей работы хватает. Только вчера вернулись из маршрута», — думаю я.

— Никудышный руководитель, — в голосе у Лехи негодующий пафос. — Ты иге думаешь о личном счастье своих подчиненных. Тебя не пустят в коммунизм.

Может, этот ботаник для Мишки та самая, единственная, которая с первого взгляда…

Леха умолкает. Театрально вытирает пот с лица.

...Нам бы отдохнуть до обеда, потом обработать записи. Страшно важно, что принесет Борода. Он отправился на холмы Нгаунако. Холмы — за нашей территорией, но только там мы можем окончательно убедиться, что в четвертичное время трансгрессия не заходила значительно на юг. Ведь это страшно важно! По ракушкам, по отшлифованным галькам, по окаменевшей ряби древних волн мы лепим хронологию былых времен, и где-то в ее середине пройдет драгоценная полоса золотоносных отложений. Нам нельзя ошибаться, нам нельзя поместить ее ни раньше, ни позднее, потому что по нашей схеме будут искать другие. От нас зависит их успех. Такое уж нынче взаимосвязанное время.

«Что случилось, что случилось?» — по-прежнему заботится птаха. Милое пернатое чудо!

Я не знаю, что правильнее, но плыть надо. Может, она и на самом деле для нашего Бороды «та самая, единственная».

Голос Лехи гремит репродуктором: шейх Чукотского моря и его верный друг Леха совершат прогулку на собственной яхте и заодно сделают полезное дело.

Наша прогулочная яхта — это десятки раз латанный и перелатанный вельбот. У мотора загадочное зарубежное происхождение. Ребята говорят, что зверь-двигатель — шведский, я же, чтобы не быть беспринципной амебой, утверждаю его южноамериканское происхождение. Во всяком случае, он старше всех нас троих, вместе взятых. Мы очень любим наш мотор, любим боевые шрамы на его корпусе, расхлябанный джазовый стук цилиндров, самодельный винт. Мы же дети XX века, любовь к технике у нас в крови.

Бороде оставляем записку.

Темная вода реки, в устье которой мы стоим, выводит нас в море. Светлые, солнцем и холодом напитанные брызги взлетают над носом. Вельбот танцует вместе с темными накатами волн, вой мотора отмечает ритм танца. Кажется, что мы стоим на месте, а танцуют низкие, уходящие от нас берега. Чайки-нахалюги борются с ветром, косят глазом: чем бы поживиться. Пара нерп всплывает вблизи. У нерп грустные загадочные глаза. Наверное, они много знают о чайках, о рыбах, о том, что раньше было в Чукотском море, но не могут рассказать нам. Поэтому им грустно. Покружившись, нерпы исчезают, безнадежно махнув хвостом.

На правах шейха я лежу на носу вельбота. В кухлянке тепло. Леха на руле. У него морской прищур, мокрое лицо. Где-то по соседству остров Врангеля.

— Брошу я вас с Мишкой, — бубнит Леха, — уплыву на Врангеля. Буду жить простой и здоровой жизнью предков.

— Ну и сиди на своем острове. Мы с Мишкой будем вести простую и здоровую жизнь на Марсе.

...В поселке нас знает каждая собака в буквальном смысле слова. Редкие катера забредают сюда летом, и новые люди здесь очень заметны.

К деревянному причалу подходят первые любопытные. Как всегда, впереди дядя Костя, пекарь, один из самых добродушнейших на земле стариканов. Мы привязываем вельбот и тут же на берегу делаем перекур.

Неторопливо греет августовское солнце, у самой воды возятся несколько чукчат, все как на подбор в одинаковых крохотных кухлянках, где-то тюкают топоры. На земле оленеводов и охотников царит мир.

Мы толкуем о ходе рыбы, о копытке в одном из дальних стад. Конечно, нам хочется поскорее посмотреть на Мишкиного ботаника, но мы знаем, что чуть позднее нам и так все скажут.

— А вас тут девушка одна ждала, — говорит дядя Костя. — Улетела сегодня.

— Как улетела? — дружным опереточным дуэтом спрашиваем мы.

— Вертолет тут был из ледовой разведки. Уговорила. Они сначала на Врангеля зайдут, потом к вам...

— Улетела, — кивают нам знакомые чукчи.

— Сегодня улетела, — попыхивает трубочкой старина Пыныч.

— Улетела, улетела, — гомонят на берегу ребятишки в кухлянках.

Наверное, вид у нас обескураженный, потому что каждая морщинка на лице дяди Кости начинает выражать участливое сожаление. Тюкают топоры, прохладный ветер с моря гоняет папиросные дымки.

Эта история начинает меня злить. Мы мрачно бредем на почту, потом в магазин. По дороге приходится раскланиваться направо и налево. Ребятишки бесхитростно повторяют нам историю про вертолет, девушку и занятых пилотов. Делать нечего, надо подаваться обратно.

Зверь-двигатель угрожающе пропускает такты. На всякий случай держимся поближе к берегу. Светлые волны хлещут камни по щекам, а те воспринимают это с завидным спокойствием.

— Черт бы побрал эту девицу! Наверняка какой-нибудь крокодил в юбке.

— Почему?

— Красивых в экспедицию не загонишь. Есть такой объективный закон природы. А если попадет, так и в тундру — с пудрой. Видал. Знаю.

Мы упражняемся в шутках о любви с первого взгляда. Видимо, живность в Чукотском море не любит грубых острот: нерп нет, чаек тоже. Ветер резвится не на шутку. Страшновато. Как-то там Мишка? По вечерам о друзьях думаешь чаще и теплее.

Все же в самом устье мотор заглох.

Стемнело, и, выгребая, мы немного ошиблись и наскочили на мель. Вельбот стукнуло днищем, несколько ведер воды заплеснуло в лодку. Мы вымокли и разозлились. Пока гребли вверх к палатке, стало и вовсе темно.

Перед палаткой горит костер. У меня легчает на сердце, потому что у костра двое. Значит, Мишка вернулся. Пришел наш шалопутный Борода, как всегда, точно в срок. Не поломал ноги на кочках, в мерзлотных трещинах возле озер, не случился у него приступ аппендицита и не встретились медведи с мрачным юмором — пришел Мишка. Теперь нам наплевать, кто там второй: будь то сама Сильвана Пампанини или крокодил в юбке.

Идем усталые, мокрые и злые. Палатка и кусок тундры возле нее давно уже считаются нашим домом. Лежа бормочет поговорку о татарине. Но через минуту мы уже забываем о поговорках, и вообще о многом забываем.

Мишка сидит как обычно. Рыжая борода лезет в вырез кухлянки, голова поросла свинячьим ворсом. Нос картошкой, лицо чуть опухло от морских и тундровых ветров. Хорош!

Но рядом с Мишкой сидит и смотрит нам навстречу чудо природы.

У этого чуда кругловатое лицо, пикантно вздернутый носик, и еще у чуда есть глаза. Бывают голубые глаза-озера, бывают темные глаза-колодцы, бывают глаза-пропасти. У данного чуда природы совершенно определенно глаза-пропасти. Вероятно, мы с Лехой немного ошалели. Мы машинально проделываем традиционный ритуал знакомства...

— Вы же, наверное, есть хотите? — заторопилась она. — Я тут не теряла времени даром. Знаменитый черепаховый суп из свиной тушенки.

— Да нет... Мы недавно обедали... Но вообще-то можно, — смущенно врет Леха.

Не узнаю своих парней. А Люся — чудо природы — будто ничего и не замечает.

— Вы, как бесстрашные викинги, появляетесь ночью и в штормовую погоду. Я уж думала, одной придется хозяйничать. Миша пришел полчаса назад. Жаль, что я не смогла плыть на вашей шхуне...

Викинги... Шхуна... А я-то думал, что только мы любим эту романтическую чепуху.

Суп по всем правилам завернут в спальный мешок. Даже чашки — о боже! — вымыты. Нет, такое только в книгах. Я слышу тихий стон Мишки Бороды. Что случилось с нашим мужественным бродягой?

Рядом с кастрюлей стоит бутылка вина.

— Айгешат! — стонет Мишка.

— Это для знакомства.

— Мадемуазель, — склоняет голову Леха. — В этих ватных штанах мне трудно походить на герцога, но позвольте поцеловать вашу руку. В знак уважения. У вас экспедиционная душа — это высокий дар.

Люся приседает в реверансе, Леха серьезно целует ей руку и вдруг кидается в темноту. Через минуту он возвращается. В руке у Лехи тундровая незабудка — есть такой крохотный веселый цветок. Мы знаем, где Леха ее взял. Незабудка была, наверное, единственная во всей округе и росла возле тропинки, по которой мы ходили к лодке. Не знаю, как объяснить этот биологический феномен, но незабудка еще цвела в середине августа и была такая же крохотная и такая же голубая, как и те, что цветут в июне. Мы дорожили незабудкой.

— Вот, — сказал Леха, — я думаю, братва на меня не обидится.

Братва молча выражает согласие.

Вино мы пили столовой ложкой. Люся наливала каждому ложку по очереди, а потом сама отпивала из этого же кубка. Незабудку она проколола сквозь свитер на груди.

— Сегодня я ваша королева, — говорит она. — Я одаряю вас милостями. Возвращайте только ложку.

— Люся, ты нарушаешь объективный закон природы, — бормочет Мишка и краснеет. — При твоей внешности и так здорово знать психологию таких опустят, как мы, — это просто чудо!

— Сегодня мне все говорят комплименты. Один пилот сказал, что у меня настоящие голливудские губы.

— А как ты ухитрилась попасть на вертолет?

— Очень просто. Они чудные, эти пилоты. А я здорово умею сочетать очарование с ледяной вежливостью. Вы свои, вам можно открыть этот секрет...

Не знаю уж, что там она умеет сочетать, но вот создавать настоящую обстановку эта дивчина умеет.

И в самом деле, все обычно и все как-то иначе. Возможно, несколько ложек портвейна слегка затуманили нам головы, потому что мы уже несколько месяцев и близко не видали ничего спиртного. Костер горит ровно и жарко, как и положено гореть порядочному костру. Исхоженная нашими ногами чукотская тундра тихо смотрит из темноты, только со стороны моря идет легкий обычный гул да сонно вскрикивают на озерах птицы. По-домашнему похлопывает за спиной палаточный брезент.

Мы толкуем обо всем сразу.

— А жаль, что у нас есть радиосвязь! Представляете, парни, возвращаешься на базу и вдруг узнаешь, что целая куча наших ребят уже бегает сейчас по Венере и шлет оттуда веселые телеграммы?

— Или узнаешь, что новейший электронный анализатор обнаружил ошибки в наших расчетах...

— Не ехидничай, Леха, — перебиваю его, — у нас впрямь как-то атрофируется чувство удивления. Наверное, первому смешному паровозику люди удивлялись гораздо больше, чем удивишься ты, если и на самом деле попадешь на Марс.

— Конечно, наша психология отстает от техники. Я бы хотела жить в те времена, когда открывали материки и острова и украшали их женскими именами. Тогда чувства были гораздо непосредственнее и проще. Хочу, чтобы какой-нибудь остров носил мое имя. Это же обидно: в космос — можно, а чтобы в честь тебя был назван хоть плохонький островок — нельзя.

— Хочешь, мы назовем этот берег твоим именем?

— Правда? Можно?

Уж не знаю, почему, но сегодня все можно. Глухо дышит, посапывает сзади нас тундра, звезды тихо ухмыляются, глядя на трех ошалевших парней. Тонконогая загадочная девушка сидит вместе с ними. Она прижала колени к подбородку и смотрит на костер.

Леха тащит доску от консервного ящика.

— Только я не хочу быть королевой. Раньше острова называли в честь королев. А королевы всегда старые.

— Хорошо, мы назовем тебя принцессой.

— А ребята на курсе зовут меня просто Люськой.

— Отлично, ты будешь принцессой Люськой.

Леха выводит на доске крупными буквами: «Берег принцессы Люськи».

— Ну вот, все как в Антарктиде.

— Жаль, что это понарошку. Но все равно, ребята, ,для нас это будет мой берег.

Мы толкуем о работе. Люсе для диплома необходимо сделать несколько ботанических разрезов по долине какой-нибудь реки из бассейна Чукотского моря. Тогда диплом, как она сказала, будет «железный»; кроме того, это важно и на самом деле, не только для диплома. Мы слушаем с удовольствием, хотя ничего не понимаем в ботанике.

Миша Борода заговорил было о плоской галечке на холмах Нгаунако, куда нам предстоит завтра пойти, и о том, как здорово может насолить нам эта галечка — перевернуть всю схему, над которой мы бились целое лето. Но Люся слушала уже через силу. Надо было ложиться спать. Мы вытащили свои мешки из палатки — палатка у нас одна. С моря тянуло сыростью, но дождя нет, и мы отлично выспимся на улице, особенно если подложить под мешки телогрейки: оленья шерсть очень сильно впитывает влагу с земли.

— Холодно, — доносится из палатки. И снова, как дружное опереточное трио, мы выдергиваем телогрейки из-под мешков. Они так же дружно летят в палатку. Ей-богу, мы как три брата-акробата, и никто не желает уступать. В палатке еще пошуршало, и стало тихо. Братья-акробаты улеглись на землю.

— Ребята, а вы мне завтра поможете? — сонным голосом спрашивает Люся.

Мы делаем вид, что спим. Наверное, она не слышала, что завтра нам позарез надо в маршрут».

Конечно, утром мы не пошли ни в какой маршрут. С самого утра мы снова почувствовали себя безгласными подданными нашей принцессы, и дощечка, воткнутая у костра, напоминала об этом. Идем делать геоботанический разрез.

На секретном совещании решено, что глупо и непорядочно лишать человека «железного» диплома из-за пары маршрутных дней. Их мы наверстаем. Работы мы не боимся. Кроме того, наука ждет эти ботанические разрезы.

Нужно пересечь всю долину Ионивеем и через определенные интервалы «брать квадраты». На этих квадратах Люся отбирает травку и ягель, меряет мощность дернового слоя, даже считает число кочек на квадратный метр. Через несколько часов у нас уже выработалась специализация: я считаю кочки, Леха «прислуга за всея, а Миша Борода и здесь оказался главным пахарем.

На долю принцессы остается общее руководство.

— Так, Борода, давай эту травку сюда.

— Шеф, как там ведут себя кочки?

— Лексей, точи карандаш.

Давненько мы не работали с таким азартом... На обратном пути не можем не покопаться в своем южноамериканском любимце.

— Как думает Люся, в каком царстве было сделано это чудо техники? — спрашивает между делом Леха.

— В Англии, — незамедлительно следует ответ.

— Ладно, Борода, прощаем тебе принцессу, — говорим мы вечером, когда остаемся одни. — Все же это компанейская девица. Мы даже благословим ваш брак.

— Бросьте вы, хватит!

— А что это ты, рыжий, мнешься? Даже краснеешь...

— Мне неловко говорить об этом, но, знаете, Люся просила помочь ей сделать еще пару разрезов километров за десять-пятнадцать отсюда.

...Мы снова сидим у костра.

— Это не вертолет? — прислушиваясь, спрашивает Люся.

Мы слушаем. Гудит, как огромный шмель.

— Нет. Вертолет не так. «Па-па-па-па!» — изображает Леха, как должен, по его мнению, шуметь вертолет.

Мишка молчит, он все время молчит при Люсе. Влюбился, что ли, на самом деле? Вроде бы на него не похоже. Мишка — железный парень. Его призвание — геология. Впрочем, возможно, и стоит полюбить такую девушку, как Люся.

Та знакомая птаха, что прилетает к нам каждый вечер, заливается в глубине своего куста отчаянно веселой трелью. Люся берет камень и швыряет в куст. Птица умолкает, а Люся продолжает слушать далекий гул мотора. Может быть, она ждет этих пилотов, покоренных комплексом очарования и ледяной вежливости? Только мне здорово не нравится, когда кидают камнями в знакомых птах.

— Миша, а почему тебя зовут Борода-всегда-в-маршруте? — вдруг спрашивает Люся. — Под Джека Лондона работаете? Время-не-ждет, Борода-в-марш-руте.

— Это они, — кивает на нас смущенный Мишка.

— Скучно быть все время в маршруте... Одичать ведь можно.

— Скучно, когда неинтересно. А для. Мишки геология — главное, — говорю я.

Что-то Люся сегодня мне не нравится. Сидит, закутавшись в исполосованную «молниями» штормовку. Думает, очевидно, о чем-то своем, очень далеком. Может быть, в мыслях она сейчас на университетской набережной, среди модно одетых, остроумных ребят.

— Можно ведь быть доктором наук и быть дикарем в музыке, дикарем в других науках. Так оно и бывает, — говорит Люся.

— Азарт нужен, — говорит тихо Леха. — Если у тебя есть азарт вообще, а не одна страсть к своей науке, — дикарем не будешь.

— Наш век — век специализаций. Кандидат наук по гайкам, кандидат по шайбам и кандидат по болтам, на которые надевают эти гайки и шайбы. Наукой гореть сейчас не стоит, потому что, ей-богу, вы, ребята, не решите, к чему ваше призвание — к гайкам или к шайбам.

— К технике, — злобно отвечаю ей.

Чем-то странным веет сегодня от принцессы. Или я к ней придираюсь?..

— А ваш вельбот что: шхуна или корвет? — вдруг спрашивает Люся.

Я немного теряюсь.

— Шхуна! Корвет — корабль военный.

— Шхуна! Знаете, кто вы? Хотите, я всех троих посвящу в сан рыцарей тундры?

Люся снимает с Мишкиного пояса финку и по очереди стукает нас по плечу. Она стоит на коленях, в узких брюках и свитере. Я замечаю, что у Люськи очень-очень тонкая талия. Мы с Лехой отводим глаза в сторону, Мишка смотрит ей в лицо.

— Ребята, — снова делает она неожиданный переход, — так вы сделаете мне те два разреза вверх по течению?

— Давай я один... — обращается ко мне Мишка. Он не глядит на меня. — За пару дней управлюсь, а вы пока в маршрут...

Но у нас нет сейчас двухдневных маршрутов.

— Ладно, старик. Сделаем втроем. Только потом, сам понимаешь.

— Ой, спасибо! — хлопает Люся в ладоши. — Значит, так: два разреза — семь и пятнадцать километров от устья. Как делать, вы уже знаете, а я тем временем займусь описанием прибрежной.

— Зачем спешка-гонка? — спрашивает Леха. — Пойдем с нами.

«Набери побольше материала для «железного» диплома», — говорит Мишка своим видом.

— В Москву очень хочется, — как-то ненатурально смеется Люська. — Я забыла сказать вам: эти летчики обещали залететь за мной через пару дней.

Так вот почему она слушала вертолет!

— Брось ты, Люся, этот вертолет, — говорю я. — Вертолеты будут. Но такой тундры, такого августа больше не будет. И таких подданных у тебя, принцесса, не будет.

Люся серьезно слушает.

Мы уходим чуть свет: позавтракаем на месте. Люся еще спит. Мишка немного замешкался. Он догоняет нас, как лось перемахивая через кочки. В рюкзаках непривычное ботаническое снаряжение. Молчит Леха, молчу я, только Миша весело посвистывает.

...Мы устали, как упряжные собаки. То ли работа непривычная, то ли просто ее очень много. Рвем травку — это тебе на диплом, Люся! Считаем-пересчитываем кочки — это за то, что у Мишки, кажется, закружилась голова. Считаем шаги, чтобы знать, когда остановиться и снова щипать травку, — это за то, что встретилась девушка, так же, как и мы, понимающая романтику. Что ж, поработаем!

Мы сделали все как надо. В рюкзаках приятная трудовая тяжесть. Оказывается, когда дело сделано, даже чужая работа, все равно приятно. В чьем-то дипломе, в чьей-то науке будет доля и твоего труда. Долой узость специализации!

У палатки тихо. Наверное, наша принцесса работает на берегу.

— Трудяга, — говорит Леха и... замолкает. Мы смотрим туда же, куда и он. В центре выжженной костром площадки стоит дощечка «Берег принцессы Люськи» и рядом записка, воткнутая в расщепленную палочку. Мишка быстро берет записку, потом протягивает нам.

«Мои рыцари тундры, — читаем мы, — к сожалению, вертолет прилетел на день раньше. Он идет прямо в Провидение. Для меня это очень удобно. Диплом — не диссертация, напишу без этих разрезов. А лучше привезите мне их в Москву. Пока. Люська, принцесса».

Я смотрю на Мишку. Он берет рюкзак за уголки и медленно начинает вытряхивать гербарий прямо на землю. Он молчит. Леха рывками опустошает свой рюкзак и вдруг подходит к дощечке. Заносит сапог, и «Берег принцессы Люськи» со свистом летит сторону.

— Зря ты, Леха, — голос у Бороды как будто спокоен. — На свете Людмил тыщи. Есть и другие...

Птаха в кустике вдруг тихонько пискнула и взлетела на самую верхушку. Она качается на тонкой веточке и косит на нас черным блестящим глазом. У птахи желтая грудь и невзрачные серые крылья.

— Это что, канарейка? — спрашивает Леха.

Мы молчим.

О. Куваев / Рисунки Р. Вольского

(обратно)

Тринадцать шагов

1. Водолаз Владимир Дорошенко.

2. Перед спуском.

3. Боцман Аверченко — «дядя Федя».

1. Водолаз Владимир Дорошенко.

2. Перед спуском.

3. Боцман Аверченко — «дядя Федя».

Первый шаг сделан. Володя качнулся и легким гребком восстановил равновесие. «Ух-ух-ух», — отдается в ушах. Напрягается, кажется, каждая клеточка легких. Пузырьки рвутся наружу, торопливо бегут к поверхности.

Там, наверху, стоит знойная осень. Желтые берега, ободранные морем, прокалены солнцем. Шелестит иссохшими ветками стрельчак, встречая норовистый ветер. Стрельчак расселился на завалах и пустырях, где греются заржавленные мотки колючей проволоки, буро-красные, похожие на спекшуюся кровь, осколки бомб. За бонами тяжело ворочается море. Солнечные блестки трепещут, кружат на зеленой волне.

А здесь мрак и холод. Застывший мир глубины.

Второй шаг. Откуда-то пробивается дрожащая дорожка света. Глаз едва-едва различает ее в фосфорических пятнах бугристых фукусов, колючих саргассум, нежных порфир и одонталий — водорослей, плотно заселивших чрево мертвого корабля. Движутся призраки, существа из чужих, неведомых миров. Один призрак, горящий изнутри чудовищно ядовитой зеленью, ударяется в иллюминатор, трясется, как разозленный старец, и выпускает липкую струю. Все неземное, не знающее солнца, тепла, кружит, пузырится, шарахается в стороны. Реальность обретает здесь фантастические формы, и фантазией кажется сейчас тот мир из которого несколько минут назад спустился Володя.

Тяжелая свинцовая подошва скользит по накрененной палубе отсека, отмеряя третий шаг. В одной руке Володя держит длинную доску. Прижимает к груди как самую дорогую, самую хрупкую вещь.

Он как будто идет с зажженным факелом у пороха. А с факела срываются искры. Он как будто идет над бездной по натянутой бечеве, и неизвестно, на котором шагу она лопнет — на четвертом или на десятом.

Пятый шаг. У шлема колеблются два безобидных проволочных усика. Это проводники ртутного детонатора. Сам детонатор не толще карманного карандаша, но от его взрыва рванут тротиловые шашки, привязанные к доске. Тридцать пять килограммов тротила должны разнести особо стойкую броню артиллерийского погреба, не поддающуюся никакой резке.

Чувствительный детонатор взрывается от малейшего толчка, от едва заметного сотрясения. С детонатором и толом надо пройти тринадцать шагов. Из них шесть — по палубе, шесть — спустившись в трюм, и один, последний, — по отсеку второго днища, где и лежит бронеплита.

Могила корабля на той глубине, куда с большим трудом может проникнуть человек. Если в скафандре образуется крошечный прокол, то вода под громадным давлением вонзится в тело, как длинный стальной шприц.

На шестом шагу Володя отдыхает, прислонившись к шершавой стенке надстройки. Легкие с трудом втягивают воздух.

Его фамилия — Дорошенко. Но ребята прозвали его «Кранцем». Кранец — это та пузатая, плетенная из пеньковых шкертов груша, которая висит по бортам кораблей и при швартовке смягчает удары. Заслуженный, ободранный о причалы кранец такой же большой и рыжий, как и сам Володя. Кирпичная шевелюpa водолаза вьется колечками около висков. Серые глаза выглядывают из-под лохматых бровей.

Володю считают человеком без нервов. Командир не случайно послал с зарядом тола именно его. На большой глубине затормаживается мышление, теряется способность ориентироваться. Но Володя умеет не поддаваться страху.

И сейчас он стоит у ржавой стенки. Рядом люк. По нему надо спуститься в трюм.

Ногой он нащупывает край люка. Он знает: трапика нет, сорван. Вот здесь, пожалуй, пригодился бы фонарь. Впрочем, нет. С ним хуже. Фонарь дает лишь маленький клин света, он только притуплял бы бдительность. А сплошная темнота заставляет измерять каждый сантиметр, двигаться вперед, ощущая невидимые препятствия всем существом, каждым нервом.

Володя повисает над люком и начинает потихоньку стравливать, выпускать из скафандра поступающий по шлангам воздух. Скафандр тяжелеет, тонет, и ноги водолаза проваливаются в пустоту. Калоша касается какой-то решетки, перегородившей вход в трюм. В тесной трубе прохода Володя не может нагнуться, ощупать ее. Он ходил здесь раньше, но не замечал решетки. Володя вспоминает истлевшую на сгибах кальку, на которой изображена схема чужого миноносца, непрошеного гостя, нашедшего могилу в наших водах. На кальке не обозначено никакой решетки... А сорванный взрывом трапик лежал внизу и никому не мешал. Откуда же вдруг под ногами решетка?

Еще сильнее прижав к себе тол, Володя сгибает колени, пытаясь свободной рукой дотянуться до решетки. Спина и колени упираются в стенки. Нет, нащупать не удается...

Володя снова стравливает воздух. Скафандр уменьшается в объеме, и тотчас тело наливается свинцом. Обнявшая со всех сторон толща воды сжимает мускулы. Кровь густеет. Сердцу трудно проталкивать ее по артериям. В виски барабанят металлические шарики.

В глазах вертятся, прыгают, мечутся красные круги. Все проваливается в пустоту. Глубинное опьянение. На волоске повисает сознание. Но в какую-то долю секунды оно улавливает грохот в наушниках.

— До... до... ой... Ж-ж-ем! Володя нажимает затылком

клапан, и в скафандр врывается живительный воздух, нагнетаемый оттуда, сверху, из солнечного мира.

— Что ты молчишь? Отвечай! Ждем! — доносится более явственно голос боцмана Аверченко.

Надо быстрее ответить ему, успокоить, но Володя никак не может разжать губ.

Боцмана водолазы зовут просто дядей Федей. Володя на миг представляет старого эпроновца. Он сейчас прижался к телефонной трубке, ветер треплет седые волосы, которые еще сильней оттеняют запеченное на солнце морщинистое лицо.

— Отвечай же! — голос дяди Феди срывается. Слышно, как он хрипло кашляет.

В глубине смерть и жизнь стоят рядом. И если водолаз молчит, с ним что-то стряслось, ему нужно помочь немедленно.

Володя выжимает одно слово:

— Иду...

И чувствует, как решетка вдруг слабо плывет вниз, уходит из-под ног. Стоп! Да это же плавает трап. Спрессованные толщей потоки носят здесь тяжести, как легкие пушинки. Открытие неприятно поражает Володю. Плавающие куски железа могут заклинить выход, придавить шланг, ударить по детонатору.

Одна калоша попадает на сорванный ствол пушки. Калоша скользит. Идти вдоль переборки — значит сделать лишних десять шагов. Надо идти только по прямой. По прямой шесть шагов. А потом спускаться через грубо проделанную электрорезкой дыру в нижний отсек корабля и сделать один шаг. Последний. Тринадцатый.

Эта дыра невелика. Обычно водолазы пробирались сквозь нее, освободившись от инструмента и выпустив из скафандра почти весь воздух. Но ведь тол не бросишь...

Седьмой шаг. Какой-то светящийся комочек вьюном взлетает кверху, и снова пространство заполняется густой тушью. Ни отблеска, ни малейшего лучика. Все вокруг, как в фотографическом мешке, непроницаемо для света. На земле никогда не бывает такой густой темноты.

Володя идет так, будто ему завязали глаза. Свободную руку он выбросил вперед. Шаг. Калоша попадает между двух обломков железа. Он пробует вытащить ее, но подошва, видимо, зацепилась за болты. Осторожно он опускается на колени и кулаком выбивает калошу из щели. Два тонких усика детонатора колышутся от толчков.

Девятый шаг Володя делает еще осторожней. Хочется, броситься вперед, рывком преодолеть последние три метра. Будь что будет! Кому суждено жить — не умрет. «Но погоди, — останавливает себя Володя. — Чаще умирает слабый. Он бросается под пулю, у него нервы не выдерживают».

— Где находишься? — подключается дядя Федя.

— Десятый шаг.

Дядя Федя молчит, не выключая передатчика. Видимо, отыскивает на кальке место, где остановился Дорошенко. Потом тихо спрашивает:

— Устал?

Таким тоном может говорить человек, все испытавший и видевший, человек, поднявший со дна не одну тонну металла, не одну сотню неразорвавшихся мин. Он сейчас уже стар, этот человек, сердце не выдерживает больших перегрузок. Ему дали пенсию. Но боцман все равно остался у дела, без которого жизнь пуста и все радости не в радость.

На своем веку Аверченко научил немало людей нелегкой водолазной работе. И сейчас Володя хотел бы сказать, как он благодарен ему: «Ты для нас очень много сделал, старик. Ты научил нас любить море и не бояться опасности ».

— Дядя Федя! — говорит Володя.

— Слушаю, — отвечает боцман и переключается на прием.

— Ничего... проверка связи.

— Чудак — рассмеялся дядя Федя.

Очень уж длинны эти четыре последних шага. Проклятая чертова дюжина!

«Но ты же мог отказаться! Тогда пошел бы с этим толом Костя Губченко, или Миша Подзираев, или Семен Дьячков».

Сейчас они стоят у телефона. Когда товарищ внизу, они всегда стоят у телефона и не скупятся на добрые слова. А когда он поднимется на поверхность, они снимут шлем, дадут папироску, помогут освободиться от скафандра и спокойно займутся своими делами. Володя вдруг ясно ощутил теологу солнца, запах раскаленной палубы и соленый привкус ветра.

— Сынок! — позвал дядя Федя. — Даю побольше воздуху! Тебе уж не так далеко идти. Ты понял?

Еще один шаг. Наедине с дядей Федей он сказал бы, что, наверное, трусит...

Совсем недавно Володя работал с Костей Губченко в трюме. От горелок автогена под потолком образовалась подушка гремучего газа. Бели бы пламя резака попало в нее, она взорвалась бы как бомба. Костя первым почуял опасность. Страх не парализовал его, а заставил действовать быстро и решительно. Губченко оттолкнул Володю вниз, а сам поднес горящий резак, как спичку» к пороху. Тугой взрыв всколыхнул глубину, но Костя уже нырнул за Володей и остался цел. Боксеру нужно угадывать удар противника, подводнику важно вовремя заметить опасность.

Двенадцатый шаг. Притаилась дремлющая во взрывчатке сила. Ждет, когда человек разбудит ее. Володя касается рукой проводников, связки пакетов, крепко затянутых шкертом. Пока все в порядке. Он слышит свое дыхание — резкий вдох и выдох. Он ощупывает неровные, острые края изрезанного металла. Черт, как тесна эта дыра!

Слышится голос дяди Феди:

— Сынок, попробуй пролезть вниз головой, крепче держи тол.

Дядя Федя подсказывает как раз в самый нужный момент.

— Больше воздуху! — кричит Володя изо всех сил.

Скафандр расширяется. Володя пытается перевернуться. Но как назло, калоши не отрываются от палубы. Тогда он ложится и на свободной руке делает стойку. Скопившийся в скафандре воздух медленно поднимает его ноги. Он зависает над самой дырой. Обеими руками просовывает доску с толом вниз и стравливает воздух, опускаясь, как ныряльщик в замедленной съемке. Володя не чувствует скорости, не может судить, на сколько сантиметров продвинулся вниз: темнота.

Вдруг резкий толчок в плечо останавливает падение. Тридцатипятикилограммовый груз неожиданно выскальзывает из рук. Черт возьми, сейчас, в эту секунду!..

Головой он ударяет по клапану, выпускает из скафандра почти весь воздух, быстро скользит вниз и успевает схватить доску со взрывчаткой. Тут же шлем ударяется о днище.

— Больше, больше воздуху! — хрипит ссохшееся горло.

Тринадцатый шаг. Он делает его на последнем остатке сил. На жестоком упорстве. Где было положено начало этому упорству? В детстве или в буднях трудной и опасной работы? Если человек хочет дойти до цели, у него всегда остается для последнего шага этот запас упорства. В большом и малом.

Всегда и во всем.

Пальцы прикручивают к усикам детонатора концы провода. Через несколько минут взрыв разнесет крепкую броневую плиту артиллерийского погреба. Пальцы прыгают...

«Тише, тише! — успокаивает себя Володя. — Ну куда теперь торопиться? Ведь тринадцать шагов позади. А там, наверху, ничего интересного. Море и волны — только и всего...»

Е. Федоровский, наш спец. корр. / Фото автора

(обратно)

Лодка вернулась на базу

— Встать! Смирно!

Горин выслушал доклад дежурного.

— Здравствуйте, товарищи курсанты!

— Здра... жела... тарищ... тан второго ранга!

Перелистывая журнал длинными сухими, пальцами, Горин отыскал нужную страницу.

— Наверное, вместо Борыкина будет, — свистящим шепотом сообщил соседу курсант за первым столом.

— Вместо Борыкина не буду, — сказал Горин, продолжая писать в журнале. — А вот вместо капитана третьего ранга Борыкина, который заболел, занятие сегодня проведу я. Чем вы занимались вчера? Ну, вот вы... — обратился он к смуглолицему курсанту, который с любопытством рассматривал незнакомого преподавателя.

— Курсант Николаев. В прошлый раз изучали живучесть технических средств.

— Ну, если так, идите к доске и нарисуйте продольный разрез подводной лодки... Не стесняйтесь, рисуйте во всю доску, так, чтобы на лодке можно было плавать.

«Кого-то он мне напоминает, — подумал Горин, глядя на Николаева. — Есть что-то в нем застенчивое, неуверенное, а между тем он явно не из робких. Затылок с белым вихром...»

Курсант сильно нажимал на доску, мел под его рукой крошился а сыпался на пол. Лодка получилась похожей на камбалу.

— Корабль солидный, — серьезно сказал Горин. Николаев оглянулся и покраснел. Хотел было

стереть, но Горин остановил:

— Нет, нет, не стирайте. Надо бороться за живучесть своей лодки.

В классе кто-то хмыкнул.

— Плохо, что вертикальный руль забыли. — Горин перевел взгляд с доски на Николаева и вдруг вспомнил: «Да он же на Кедрова похож! Такой же затылок... вихор... Старшина Кедров!»

Горин встал, медленно прошел к доске, одним росчерком нарисовал руль.

— Чтобы никто из вас не забывал об этом руле, представим такой случай. Привод оборван, вертикальный руль повернулся до упора вправо в заклинился. Что будет с лодкой, курсант Николаев?

— Она будет... она будет поворачивать все время вправо.

— А это значит, — закончил за него Горин, — лодка пойдет по замкнутому кругу. А ведь ей надо на базу, домой. Лодка выполнила задание, находится под боком у врага, у нее кончаются все запасы, а она ходит по кругу. Что же делать, курсант Николаев?

Горин стоял перед Николаевым, высокий, прямой, подтянутый, и, не мигая, смотрел в серые прищуренные глаза курсанта. А мысли ушли в тот далекий день, в мрачный, сырой рассвет.

...Густой туман висит над морем. Едва различимая темная полоса вражеского берега медленно поворачивается в круглом глазу перископа...

— Что же делать? — машинально повторил вопрос Горин.

Николаев молчал. Молчал и класс. Горин подошел к окну.

— Была осень 1942 года, — начал он тихо. — Одна из подводных лодок Балтийского флота ночью торпедировала фашистский транспорт. Потом ее глушили бомбами. Лодка меняла глубины и курсы, уходила от преследования. И вдруг перестала управляться. На стодвадцатиметровой глубине она упрямо двигалась по кругу. Все попытки поставить корабль на курс оказывались безуспешными. Кончался запас электроэнергии и кислорода.

К рассвету командир принял решение всплывать. Надо было двоим выйти наружу, пройти в корму и залезть в концевую систерну (Систерна — отсек корабля для приема забортной балластной воды.). И по ней проползти с инструментами и фонарями к приводу руля и там найти и исправить повреждение...

— Но ведь лодку могли заметить? — прошептал Николаев.

— Тогда пришлось бы уходить на глубину. Из-за двух людей в систерне не погибать же всему экипажу...

Горин замолчал. «Разве расскажешь этим хлопцам, как это было?..» Конечно, должен был идти механик лодки, а кто пойдет вторым? Вызвался идти командир отделения рулевых Кедров. Ему тоже надо было идти. Он хорошо знал приводы руля. Командир сказал:

«Мы постараемся вас дождаться. Только быстрей налаживайте. Быстрей...» Все знали, что в случае опасности лодка будет срочно погружаться, и те двое останутся в систерне.

— Так вот, в систерну полезли механик и старшина, — громко проговорил Горин. — Оказалось, что от сотрясений срезался палец тяги. Пришлось ставить новый. Через три часа руль был восстановлен. Лодка вернулась на базу.

...Три часа в систерне.

Нет, они не ощутили, как длинны были эти часы.

Они помнят, как раздался звонок.

Сотни раз они слышали этот сигнал, означающий команду: «Открыть кингстоны». Но тогда они были в отсеках, со всеми... Нет, никогда звонок не звенел так нестерпимо, неправдоподобно долго.

Сейчас хлынет вода.

А Кедров? Механик в этот момент видел его глаза, Серые глаза, потемневшие от ужаса.

Они считали секунды: раз... два... три...

Почему так долго нет воды? Не работает гидравлика? Тогда откроют вручную.

Опять — раз, два...

Кингстон не открылся. И снова они работали, работали, забыв о времени.

Оказывается, командир после звонка отменил команду. Об этом они узнали после. Командир увидел немецкий самолет. Разведчик летел прямо на лодку. И почему-то отвернул. Может, не заметил? Или лодку, стоящую рядом с немецким берегом, посчитал за свою?..

— Вот что делали подводники, когда на лодке заклинился вертикальный руль, — закончил Горин.

— Разрешите вопрос?

— Пожалуйста.

— Этих людей наградили?

— Наградили. Орденом Ленина. Только, говорят, механик в этой систерне поседел...

После занятия, когда Горин, попрощавшись, вышел из класса, Николаев спросил приятеля:

— А ты заметил, у него вся голова седая и на орденской колодке ленточка ордена Ленина?

Евгений Волков

(обратно)

Страна «Средиземномория»

Древние мореплаватели называли Средиземное море Великим Морем Заката. В какой-то мере это название даже символично. Воды Средиземного моря были свидетелями заката многих великих цивилизаций — Древнего Египта и Рима, Финикии и Эллады...

Ныне человек все увереннее берет в свои руки власть над планетой. Проекты, которые еще вчера казались фантастическими, становятся сегодня темой научных дискуссий (Об одном из таких проектов — создании электростанций на Красном море — уже рассказывалось в нашем журнале (см. «Вокруг света» № 3, 1961 г., «Гидростанции на море»).). И кто знает, быть может, уже наше поколение увидит, как начнет усыхать... само Средиземное море...

Больше тридцати лет прошло с тех пор, как появилась книга немецкого инженера Германа Зергеля «Опускание Средиземного моря». В последнее время о ней заговорили вновь.

Средиземное море, по мнению многих ученых, стало морем сравнительно недавно. Каких-нибудь пятьдесят тысяч лет назад к востоку и западу от Сицилии простирались два огромных пресноводных озера. Созданные самой природой «плотины» отделяли эти озера от океана, Черного моря и друг от друга. Одна из плотин соединяла южную оконечность Испании с Марокко, другая — Италию и Тунис, третья — Грецию и Малую Азию. Потом разразилась беспримерная геологическая катастрофа: «плотины» исчезли,

открыв дорогу водам Атлантики. На месте пресноводных озер и суши образовалось море.

Восстановить затопленную площадь, исправить невольную ошибку природы — такова цель проекта Германа Зергеля.

Каждый год жаркое солнце уносит с поверхности Средиземного моря больше четырех тысяч кубических километров воды. Реки, впадающие в Средиземное море, существенной роли в его водном балансе не играют. И все же море не мелеет: Атлантический океан и Черное море приносят ему взамен свыше трех тысяч кубических километров воды.

Еще тысяча кубических километров возвращается к нему с неба в виде дождя. Отвратить дождь человек пока не может. Но изолировать Средиземноморье от атлантических и черноморских вод ему по силам.

Зергель предложил построить две плотины — через Гибралтар и Дарданеллы. Лишенное притока новых вод, Средиземное море начнет усыхать. Уровень его будет ежегодно понижаться приблизительно на один метр. Уже через «десять лет можно будет использовать образовавшуюся разность уровней Атлантики и Средиземного моря для получения дешевой энергии, которую дадут турбины, заложенные в тело Гибралтарской плотины.

Через сто лет в распоряжении человека окажутся 150 тысяч квадратных километров обнажившейся суши. Сардиния сольется с Корсикой. Станут единым островом Мальорка и Менорка. Адриатическое море добавит Греции изрядный кусок земли. Между Тунисом и Сицилией, Сицилией и Апеннинским полуостровом останутся только узкие проливы, которые также легко перекрыть плотинами. Тогда усыхание Средиземного моря пойдет еще быстрее. В результате люди получат 600 тысяч квадратных километров великолепнейшей земли.

Конечно, все это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если Дарданеллы, которые в самом широком месте едва достигают 1 300 метров, перекрыть не так уж трудно, то с Гибралтаром все обстоит значительно сложнее. В самом выгодном для сооружения плотины месте глубина пролива равняется 300 метрам, а ширина — 25 километрам. Чтобы противостоять напору стометрового уровня океанских вод, плотина должна быть очень мощной, иметь форму гигантской тридцатикилометровой подковы с шириной 500 метров у основания. Это беспримерное сооружение сравнимо, пожалуй, только с плотиной Берингова пролива, проект которой выдвинул советский инженер Борисов.

Однако не только мощные плотины предстоит соорудить строителям. В результате обмеления моря многие сегодняшние порты не смогут принимать корабли. А ведь на морских картах Средиземное море испещрено линиями постоянных рейсов. Чтобы и впредь оно оставалось очагом торговли и морского пароходства, нужно будет построить каналы, сложные системы шлюзов и даже новые порты.

И все-таки 600 тысяч квадратных километров новой земли — территория большая, чем Франция, — это говорит само за себя! К тому же значительно улучшится климат средиземноморских стран. Сейчас оливковые рощи Южной Испании и виноградники Франции часто страдают от раскаленного дыхания Сахарской пустыни. Опускание Средиземного моря изменит систему преобладающих ветров, в результате саму мы и суховеи окажутся запертыми в пустыне.

Итак, проект Зергеля сулит большие выгоды. Но говорить всерьез о его осуществлении нельзя до тех пор, пока не покончено с «холодной войной», навязанной человечеству империалистами. Она отнимает у народов ежегодно сумму средств, равную стоимости всех товаров, обращающихся в мировой торговле. Если направить эти средства на мирные нужды, людям будут по плечу самые грандиозные проекты преобразования земли.

Е. Парнов, М. Емцов

(обратно)

Золотая чаша

Золотистый песок и пахучие сосны, неширокая лента спокойной Вислы. Повернуты окнами к солнцу трех-четырехэтажные светлые дома; покрашенные в яркие цвета просторные балконы-лоджии делают их необычайно привлекательными.

Вечерний воздух чист и звучен: негромкая веселая мелодия разносится по всему поселку. В большом зале клуба танцует молодежь, стучат шары бильярда, бойкие девушки разносят по столикам пирожные и кофе.

«Приятное курортное местечко», — думаешь, глядя на новый поселок, раскинувшийся на окраине польского города Тарнобжега. Здесь живут рабочие серной шахты и химкомбината — производств, считающихся одними из самых тяжелых, грязных и вредных для здоровья. И вдруг — курорт!

Таков поселок. Ну, а шахта? Чтобы попасть к ней, нужно перебраться по новому мосту на другой берег Вислы. Шахта находится в 15 километрах от поселка. Каждое утро рабочих доставляют сюда автобусы.

И вот нашему взору открывается огромная овальная чаша. Длина — несколько сот метров, глубина — 25—30. Добыча здесь ведется открытым способом.

Дно чаши абсолютно сухое, только в двух-трех местах пускают солнечных зайчиков крохотные лужицы. Куда же деваются грунтовые воды, ведь разработка расположена на берегу реки?

Сопровождающий нас молодой геолог из управления показывает на толстую трубу, торчащую из земли. Два ряда мощных насосов, окаймляющих котлован, перехватывают воду глубоко под землей, на подступах к. разработке. Они словно надежная плотина, вставшая на пути подземных вод.

На дне чаши — золотой поясок. Это тянется семиметровый слой серы, освобожденный от скрывавших его пластов. Сколько смелого научного предвидения, настойчивости и труда проявили польские геологи во главе с профессором Павловским, чтобы обнаружить этот драгоценный поясок! И теперь серные залежи — одни из крупнейших в мире — законно считаются в Польше национальным богатством. Из этой и других золотых чаш, которые скоро возникнут на привислинских равнинах, черпает страна миллионы злотых, так необходимых для развития народного хозяйства.

...В золотой поясок вгрызаются ковши нескольких экскаваторов. Отсюда, сверху, они кажутся совсем крошечными. А людей не видно. И не потому, что их невозможно разглядеть. Ручной труд на карьере совсем исключен. Рабочие — это в большинстве своем машинисты экскаваторов, транспортеров, мотовозов, механики-наладчики.

Многоковшовый экскаватор — огромная землеройная машина чехословацкого производства — снимает земляную крышку и подает землю на широкую ленту транспортера, который тянется через всю разработку к вершине отвала.

У открывшегося слоя серы трудятся обычные экскаваторы, которые грузя? серу на другой транспортер, движущийся в противоположную сторону, к дробильне. Из дробильни сера попадает в вагонетки, и мотовозы доставляют их за несколько километров к химкомбинату.

На самой высокой точке отвала — красная будка главного диспетчера. С высоты ему видна вся разработка. Он связан с машинистами телефоном и, когда необходимо, включает и выключает моторы транспортеров. Вот и все. Полная механизация, высокая производительность и отличные условия труда.

Создание серной разработки и химкомбината, оборудованных и организованных по последнему слову техники, стало возможно благодаря сотрудничеству между братскими странами — Польшей и Чехословакией.

...В управлении шахты висит большая карта — огромная золотая чаша разработки выглядит на ней маленьким овальным пятнышком. От него отходят все увеличивающиеся овалы, секторы, квадраты разных цветов. Это показаны разведанные запасы серы, которые намечено разрабатывать в будущем. Серы здесь десятки миллионов тонн. Рядом — разноцветные значки: это новые фабрики по очистке и обработке серы, фабрика удобрений, еще одна шахта.

Золотая тарнобжегская чаша не иссякает, она становится с каждым годом все больше и обильнее.

Текст Ю. Попкова / Фото Леопольда Вдовинского (Наши спец. корр.)

(обратно)

Осада

Этот симпатичный зверек может стать опаснее хищного зверя, если он болен чумой

«Не забыть:

Этот симпатичный зверек может стать опаснее хищного зверя, если он болен чумой

«Не забыть:

иголки примусные, топорище, подковы, комбижир, перец, карабин, чашки Петри, бланки актов списания, определитель блох, зубную щетку, сапоги Дерипалову...»

Для непосвященного такой набор слов покажется смешным и чуть-чуть нелепым, а для меня в свое время это было очень важно и совершенно всерьез. Такими заметками полны лежащие передо мной записные книжки. Листаешь их — и вспоминаются тропы, пробитые для вьючных перевозок через желтые зернистые снега перевалов, походные столы посреди обвисших под дождями палаток, заваленные картами и схемами; вспоминается хрип прокуренных голосов при разборе конфликта с сезонными рабочими и настороженное изящество вежливых споров в парадных стенах конференц-залов. Листаешь записки — и перед глазами встает обширное, многообразное, устоявшееся и динамичное хозяйство — противочумная система.

Исследовательские институты, научно-производственные станции, их многочисленные отделения — большая сеть учреждений, большой коллектив, большая работа. Суть этой работы — война с чумой. Вспоминаются люди — солдаты этой самой мирной из войн...

«13.VII. Нашли!»

Это я помню хорошо. Утром у палатки появился Володя в халате и белой шапочке. Он молча смотрел на меня, пощипывая короткие жесткие усы. Потом мотнул головой: «Пойдем!» Он улыбался одними глазами и как-то странно — хитро и удовлетворенно, почти торжествующе. В лаборатории — десятиместной палатке, разделенной занавесями на отсеки, — тошнотно пахло вскрытыми сурками и лизолом. Под бельевым баком ревел трехголовый примус. На столе стоял микроскоп, под его объективом — чашка Петри с тонким слоем агара.

Я нагнулся к окуляру. На слабо-желтом фоне лежали бесцветные нашлепки — колонии микробов. Тут были и четкие плотные блины, и рыхлые, с неровными краями, и крупные зернистые точки. В центре поля зрения — кружок с краями, постепенно переходящими в прозрачный легкий фестон — знаменитый: «кружевной платочек», как его» называют микробиологи.

Все улыбались. И было странно, что люди улыбаются, глядя на эту чашку. Здесь, за хрупкой пленкой стекла, находилась чума в ее наиболее концентрированном виде. Различимый глазом сгусток: одной из самых страшных и беспощадных смертей, отряд микроскопических солдат непобедимой: некогда армии.

«Моровая язва». «Черная смерть»... Прошли века, прежде чем крепнущая наука лишила эти слова их пугающей силы — неотвратимости, вселявшей ужас перед непознанным. На борьбу с чумой встали врачи, среди которых русским принадлежит одно из первых мест. Многие годы борьбы и кропотливой работы в зачумленных селениях, десятилетия экспериментов и поисков; опыты на себе, когда не только вся жизнь, но и сама смерть беззаветно отдавались науке и человечеству, — вот что потребовалось для того, чтобы мы могли сейчас спокойно улыбаться, глядя на кусочек чумы.

Безобидная на вид, изящная полупрозрачная капелька...

Неделю назад кто-то из ловцов поставил капкан у входа в сурчиную нору. Каждый день проверял он его по два раза. Сурок попался в капкан лишь на пятый день. Он кувыркался, яростно орал, скаля выпачканные землей мощные желтые резцы. На следующий день он лежал на столе лаборатории. Лаборант Иван Иванович быстрыми, привычными движениями вскрывал сурков, проводил их внутренностями по слою агара в чашке Петри, делал записи в журнале...

Следующий! У этого сурка, того самого, что попался вчера в капкан, тоже не было никаких патологических изменений, лишь в печени маленький светлый узелок. Всего лишь точечка убитой чем-то ткани. Подозрительно... Мазок узелком по агару. Чашку закрыть — ив термостат... Запись. Следующий!

Прошло два дня. Володя еще до завтрака начал осматривать чашки. И вот увидел! Платиновой петлей он перенес кусочек микробной колонии на чистый агар для контроля, заразил морскую свинку...

За полтора прошедших месяца через лабораторию прошли сотни сурков. Десятки подозрительных колоний Володя исследовал различными способами, и все безрезультатно. Но это... Володя смотрел на меня и хитро пощипывал ус.

Так была обнаружена первая культура чумы в том сезоне. Потом обнаружили еще одну, еще и еще. Мы установили эпизоотию и начали изучать ее интенсивность, размещение больных сурков на местности.

Чумой болеют дикие грызуны. Это так называемая болезнь с природной очаговостью. Блохи передают возбудителя чумы от больных зверьков здоровым. Человек вовлекался в эту цепь случайно.

Раньше бывало так: болезнь передавалась от человека человеку, выплескивалась за границы природного очага, и начиналась эпидемия.

Территория, на которой взаимодействуют бактерии, грызун и блоха, является «природным очагом», зоной распространения болезни в природе, убежищем эпизоотии. Здесь чума тлеет, вспыхивая то в одном, то в другом месте.

Созданная в нашей стране противочумная система ликвидировала часть природных очагов чумы. Исключена возможность эпидемий этой болезни в нашей стране. Чума уползла в свои древние бастионы: в природные очаги пустынь Средней Азии, высокогорий Тянь-Шаня.

Она блокирована, осаждена.

Вот невзрачная, потрепанная книжечка... Она была со мной на Тянь-Шане. Читаю записи:

«Тургень, Фунтики, Дерипалов».

Я тогда работал зоологом в истреботряде. Были раньше такие большие отряды, до ста и более человек, которые занимались исключительно истреблением грызунов, носителей чумной инфекции.

Рабочий идет по склону горы, в каждую обитаемую нору сурка засыпает ядовитый порошок и плотно забивает нору дерном. Об этом легко сказать: идет, засыпает, забивает. Идти надо по камням, по крутым склонам то вверх, то вниз на высоте трех — трех с половиной тысяч метров. Надо обязательно найти все жилые норы и тщательно закопать каждый вход, иначе пары синильной кислоты улетучатся. А если хоть один сурок выживет и выйдет наружу, то непременно расчистит все ближние забитые норы и выпустит оттуда своих полузадохшихся приятелей.

Этим методом часть тянь-шаньского очага была уже оздоровлена. Метод, правда, не очень эффективный да к тому же довольно дорогой, и не только себестоимостью, но и ценой шкурок тех сурков, что оказываются погребенными под землей. Пушнина ведь!

В последнее время отряды начали совмещать исследовательскую работу с истреблением. Грызунов для бактериологических исследований ловят капканами, а остальных травят. Это уже проще, и отпадает нужда в больших отрядах. С работой справляются десять-двенадцать ловцов, если они опытные.

За временными рабочими я и ездил в село Тургень. Завербовал там на летний сезон тридцать человек. Среди них были Фунтиковы: четыре брата и мать. Фунтиковы работали у нас уже несколько сезонов. Это были ветераны, опытные и умелые. Их звено мы называли «фунтики». Сейчас трудно уже вспомнить каждого из братьев, но до сих пор в памяти лицо их матери, крупное, с большими глазами, освещенное огнем печурки, на которой варятся в котле пузатые пельмени. Большое дело в отряде — хорошая повариха.

Когда люди в отряд набраны, остается еще масса проблем, которые не возникают в городе или хотя бы в большом населенном пункте, где есть мастерские и множество всяких услуг, нужных человеку.

В том же Тургене я впервые встретил Дерипалова, человека для экспедиции незаменимого. Беззубый старик с огромным носом, виртуоз-слесарь, безукоризненный плотник, смекалистый столяр, печник выдумщик — настоящий сказочный умелец! Придешь к нему, скажешь: «Надо, Никифор Тихоныч, квашню сделать центнера на полтора вместимостью», или: «Что-то у меня часы пошаливают. Посмотри, Тихоныч». Дерипалов сдвигает на лоб фантастические очки, собранные из кусочков стекла, проволоки и системы веревочек, и, сморщив нос, говорит: «Дело не хитрое, потерпи до завтра».

Он брался за все, о чем бы его ни попросили, и ни разу не оконфузился.

Был у нас в отряде шофер Вася Перов, добрых двух метров ростом, широкоплечий и медлительный, невозмутимый и добродушный. Он носил светлые усы и белую высокую фуражку, что делало его похожим на водевильного полководца. Ездил он на «бобике», маленькой приземистой машине «ГА3-67» из породы «зеленых козлов», модели еще военных времен. Вася мог ездить только с откинутым брезентовым верхам, так как голова его, когда он садился за руль, была выше ветрового стекла.

И вот однажды на ровной дороге он перевернулся. Это событие до сих пор обсуждается в шоферских кругах, как пример явлений, не поддающихся объяснению. Как бы то ни было, а «бобик» лежал вверх колесами и показывал всем свое грязное пятнистое брюхо. Вася стоял рядом, чесал в затылке, сдвинув фуражку на глаза. Самым загадочным было то, что он не получил ни одной царапины. Единственным, что он вынес из этого циркового номера, было убеждение, что они с «бобиком» не созданы друг для друга.

«Бобик» поставили на колеса, он был на ходу, но капот и крылья оказались изрядно попорчены. И опять тот же Дерипалов два дня стучал, выпрямлял и клепал. И не только починил поломки, но даже сделал новый глушитель.

Вася перешел на грузовик, на его место пришел другой Вася, Бедрик. Бедрик тоже был очень хорошим парнем, а главное, мог ездить с поднятым верхом. Проблема поездок в дождь была решена.

Любой противочумный отряд, а тем более истреботряд, — хозяйство сложное. Чем только здесь не занимаешься; объезжаешь молодых лошадей, изучаешь бухгалтерское дело и даже строишь дороги!

Вот между страничками записной книжки лежит засушенный эдельвейс: короткий, будто ватой облепленный стебелек, узенькие беловатые листочки, три пушистых шарика. Вспоминаю, при каких обстоятельствах я его сорвал.

Перевал Джапалы, высота 3 600 метров. Ничего особенного, средненький перевал. По одну сторону — узкое лесистое ущелье, по другую — широкая долина сыртов, сердце чумного очага. Там хоть на машине разъезжай! В сыртах мы должны были работать двумя отрядами. И вот, когда мы задумались, как перебрасывать через перевал отряды, а потом два месяца снабжать их, и было решено осуществить давнишнюю идею: построить по ущелью дорогу для грузовиков и провести в сырты «бобик».

Восемь дней мы пробивались по ущелью, оставляя за собой некое подобие дороги. Валили деревья, мостили болотца — сазы, скапывали откосы. Когда, наконец, машины дошли до подножия перевала, где у нас была база и стояли вьючные лошади, все отказались от отдыха: рвались в сырты.

Мы нагрузили «бобик», его одноосный прицеп, и Вася Бедрик повел машину, будто ездить через перевалы, по конным тропам было для него плевым делом. Мы ехали впереди на лошадях. «Бобик» натужно ревел, Вася, высунув круглую голову, смотрел на передние колеса. Перед самым перевалом «бобик» засел в сазе...

Мы долго бились с ним, хрипло ругаясь и проклиная все на свете перевалы, болота и машины. Пришлось отцеплять прицеп и перетаскивать его через саз вручную. Когда машина все же выбралась на перевал и остановилась у каменного тура, низкое солнце затянули слоистые серые тучи.

Наша кавалерия идет на штурм, осаждать бастионы чумы

Наша кавалерия идет на штурм, осаждать бастионы чумы

Я спрыгнул на землю и, пугая лошадей, заорал: «Для отдачи салюта становись!» Мы всадили в белесое небо нестройный залп и вразнобой крикнули «Ура!». Необычные звуки пронеслись над широким хребтом и быстро растворились в холодном воздухе. Эха не было. Кругом — ниже нас — бугрились темные хребтины гор, вниз, в уже скрытую сумраком долину, уходила узкая тропа. Далеко слева тянулась от одного края неба до другого белая зубчатая стена. На одном конце ее торчал конус Хан-Тенгри.

Я обернулся. Вася протирал тряпочкой ветровое стекло. Ребята курили. На прицепе, под заляпанным грязью брезентом, торчали углы ящиков, термостатов — мы везли лабораторию.

— Поехали, что ли? — спросил Вася.

Там, на перевале, я и сорвал хилый эдельвейс и положил его в записную книжку.

Вот еще одна запись:

«Пленка № 3. Кадр 24. Чумная нора внизу третьей щели Джагака».

Хорошо помню, как фотографировал эту старую полузасыпанную нору сурка. Здесь была найдена чумная блоха. Мы всячески пытались тогда докопаться, в чем же отличие этого участка от других, где чума не обнаружена. А такое отличие есть.

О том, где хранится в природе возбудитель чумы, как распределена инфекция на местности, всегда в среде чумологов было много споров. В последние годы создана теория «элементарных очагов чумы». По этой теории эпизоотия существует на местности не сплошь, а длительно хранится, тлеет в «точках», в «фокусах», в «элементарных очагах», где «особенности жизни грызунов и блох, свойства микроклимата нор создают наилучшие условия для длительного существования чумной бактерии. Элементарные очаги служат угольками, из которых при определенных соответствующих условиях только и может вспыхнуть пламя эпизоотии. Следовательно, чтобы уничтожить чуму, достаточно подавить элементарные очаги. Это чрезвычайно заманчиво, ибо сулит большую производительность оздоровительных работ при затрате тех же средств в тот же отрезок времени. Таково самое схематичное изложение теории элементарных очагов чумы.

На Араломорской противочумной станции как будто научились различать элементарные очаги в природе, очерчивать их на местности. Аральцы считают, что в пять лет можно ликвидировать найденные очаги. У этой теории есть противники. Споры, борьба мнений — это все так и нужно, это правильно, лишь бы не было равнодушных.

Самое главное сейчас — быстрейший поиск эффективного метода ликвидации очагов чумы.

Чума осаждена, она в кольце, через которое ей не прорваться. Перед советским здравоохранением встает задача — уничтожить самую возможность возникновения чумы, ликвидировать все ее природные очаги. Биологи создадут мощное атакующее оружие, и тогда начнется последний штурм.

Самая свежая книжечка в моей «коллекции» — памирская. Там, на Памире, мы тоже искали чуму. Заключительная запись:

«Перевал Кой-Тезек. Последние сурки у дороги».

Был август 1960 года. Наши машины прошли перевал и начали спуск к Хорогу. У дороги промелькнули в низкой траве три желтых живых «столбика» — последнее «сторожевое охранение» сурчиной армии. Сурки дают хороший мех, мясо у них отличное, жир ценится в медицине, да и вообще они звери симпатичные. Но в тянь-шаньском природном очаге сурки болеют чумой. По косвенным данным можно было подозревать, что и на Памире возможен чумной очаг.

Третье лето противочумные отряды искали на Восточном Памире чуму. И вот мелькнули в траве последние сурки; мы смотрели на пыльную белую дорогу, глубокими сильными бросками спускавшуюся с перевала: позади было три месяца работы.

За это время шире стала красная штриховка на нашей рабочей карте Восточного Памира, заметно уменьшилась необследованная область. Мы везли с собой несколько толстых журналов, исписанных убористым почерком. За каждой их страницей — недели труда, сотни выставленных ловцами капканов, десятки километров, пройденных по ущельям зоологами, десятки вскрытых в лаборатории сурков, сотни исследованных блох. За каждой страницей — множество чашек Петри с культурами микробов, изученными начальником отряда Казимиром Дерлятко. И в каждой строке каждой страницы в графе «Результат бакисследования». одно и то же слово — «отрицательный». Больных сурков нет.

Машина, миновав крутизну, набирала скорость. Кончился сезон, мы возвращались. В столице Таджикистана ждал наших отчетов начальник противочумной станции Федяшев. Отряды отчитаются и будут разрабатывать новые планы. Осада продолжается.

Э. Дубровский

(обратно)

За голубым барьером

Рассказ о фильме, который не выйдет на экран

Рассказ о фильме, который не выйдет на экран

За окнами вагона горячий южный ветер. Мы едем на Каспий, четверо людей разных профессий и возрастов, объединенных одной любовью к подводным путешествиям. Но сейчас мы не только спортсмены. Умение обращаться с киноаппаратом под водой послужит большому и нужному делу: нас пригласили сделать фильм для Туркменской научно-исследовательской рыбохозяйственной лаборатории.

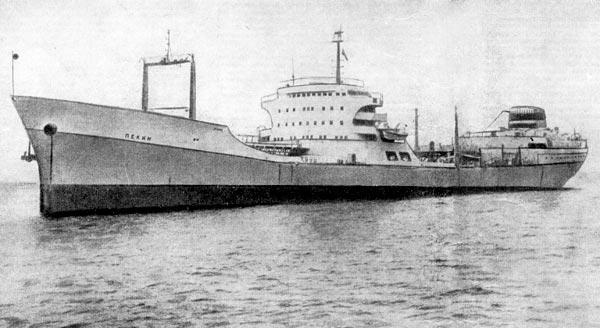

В 1930—1934 годах советские ихтиологи перевезли из Черного моря в Каспийское около трех миллионов мальков кефали. В новой «квартире» нашлось много корма и не было опасных соседей — хищников. Новоселы быстро размножились, заполнили все южные заливы и бухты. С 1940 года начался промысловый лов кефали на Каспии.

Но хитрая рыба не шла в сети. Она обходила их, перепрыгивала через неводы, удирала с мест кормежки, как только туда приближалось судно. Поэтому уловы каспийской кефали до сих пор были незначительны.

После длительных наблюдений ученые установили, что летом кефаль кормится в мелких заливах, а осенью уходит в открытое море. А если вовремя запереть сетями залив? Это может резко повысить улов ценной, откормившейся за лето рыбы.

Но можно ли «пасти» кефаль, как отару овец? Хватит ли для нее корма в заливах? Какое количество рыбы скапливается на летних пастбищах и много ли обещает осенний улов? На эти вопросы можно ответить, лишь заглянув глубоко под воду. Наши «глаза» — кино- и фотоаппараты, заключенные в водонепроницаемые боксы, — и должны были помочь ученым.

Багаж Ольги Хлудовой, Жени Шишова и мой — мотки капроновых веревок, резиновые жгуты для гидрокостюмов, тяжелые боксы, свинцовые пояса, ящики с ластами и масками. Научный руководитель нашей маленькой экспедиции Николай Николаевич Кондаков вез с собой только легкий рюкзак, сачок и невесомый, но значительный груз знаний ученого-ихтиолога и художника. Его багаж не обременял никого, а у нас вызывал затаенное чувство зависти. Наконец пересадки, железнодорожные станции и морские вокзалы — все три тысячи километров от Москвы до Красноводска остались позади.

Для работы под водой был составлен большой и подробный план. Кроме кефали, мы должны были запечатлеть на пленку образ жизни и быт любителя больших глубин — осетра, сфотографировать ночной лов кильки. Были разработаны заботливые инструкции: что можно, чего нельзя, как вести себя и что делать. Но как уберечь перед работой цветную кинопленку — основу основ всего, что предусмотрено в планах и инструкциях? Столбик термометра даже в тени доползал до отметки 45. По этому угрожающему поводу собрался настоящий ученый совет. К счастью, кто-то вспомнил о глубоком холодном подвале, где хранился уголь.

А раннее утро следующего дня застало нас в море. Захватив спасенную пленку, мы бежали от солнца. Сейнер «Сырок» — плавучая база лаборатории — увозил нас по прохладным волнам к заливу.

Серебристые рыбы, как торпеды, вылетали из глубины. Стайки их легко обгоняли судно. Это и была кефаль, которую мы собирались посетить «на дому».

...На плоском песчаном берегу мы подготовились к погружению. С наслаждением сбросили обувь. Но тут-то нам и начало мстить солнце. Мы бежали по совершенно огненному песку, по-козлиному перепрыгивая через колючки тамариска.

Все выглядело не так романтично, как рисовалось воображением в Москве. Мы искали спасения от солнца в воде. Но как можно было назвать ее «прохладной», если температура воды 35—36 градусов!

В довершение всех бед залив был мелок и, как нам показалось, пуст. Мы старательно прочесывали его, всюду искали кефаль, но только раки да бычки таращили глаза в наши объективы. В этот день мне и Ольге Хлудовой суждено было увидеть кефаль только на столе под навесом от солнца. А Женя, который куда-то уплыл во время съемок, сидел в тени этого навеса и ехидно на нас посматривал. Лаборантки мазали ему сожженную спину мазью: личное знакомство с кефалью требовало жертв...

На следующее утро мы по совету Жени изменили тактику: не гонялись за рыбой, и она сама пришла нам позировать. Лежа в воде у самого берега, мы замирали. Солнце немилосердно жарило наши спины. Теперь мы поняли, откуда берутся «подводные» ожоги.

Перед нами разыгрывалась такая картина: кефаль стайками и в одиночку подплывала к берегу, копошилась в песке, набирала его в рот вместе с обрывками водорослей и выплевывала фонтанчики мути в наши объективы. Рыба будто не замечала нас, но немедля удирала, если кто-нибудь делал неосторожное движение рукой. Вероятно, кефаль чутко реагировала на колебание воды, поэтому мы и не могли застигнуть ее врасплох, когда искали, плавая по заливу.

Набравшись опыта, мы расширили район киносъемок, передвигаясь на моторном катере вдоль берега. Нам помогал моторист катера Курбан Назаров. Жизнь на море многому научила его, и он безошибочно указывал места кормежки и отдыха кефали.

Теперь, по плану, нужно было заняться килькой.

Ночное погружение опасно. Главное — не потерять ориентировку: знать, где дно, а где поверхность воды. Привязываем к поясам веревки — страховые концы — и просим поярче осветить судно. Надежная работа аквалангов успокаивает, все глубже и глубже погружаемся в черную пустоту. Повисаем на глубине 20 метров. Судна уже не видно. Теперь ориентирами служат светящаяся внизу лампа да трос, уходящий вверх. Ждем, когда начнут поднимать сети. Светлая точка то затухает, то вспыхивает, постепенно увеличивается и превращается в клубок мелкой рыбешки, «которая кружится вокруг лампы. Мы снимаем этот фантастический танец кильки, похожий на кружение «мотыльков.

Ночной лов кильки — дело новое, прогрессивное и еще мало изученное. Теперь мы можем посоветовать рыбакам опускать лампу ниже в конусную сеть — тогда в нее заходит больше рыбы.

...После ночных погружений дневные кажутся приютной подводной прогулкой. Мы исследуем дно на глубине 20—30 метров, где будут поставлены сети на осетров. С удовлетворением выясняем, что дно такое, каким хотели его видеть, — мелкий песок, покрытый ракушечником. Потом беспрепятственно снимаем на кино- и фотопленку попавшихся в сети древних обитателей глубин, очень похожих силуэтами на акул.

Ихтиологи отбирают несколько экземпляров для исследований, а весь остальной улов сбрасывают в море: промысел осетров летом запрещен. Рыбины, словно в обмороке от счастья, долго раскачиваются на волнах.

Курс наш — на север. «Сырок» быстро бежит, подгоняемый сводкой погоды: радист принял радиограмму о надвигающемся шторме. Вечером в Баку ветер достигал 11—12 баллов, утром его ждут в наших краях.

Нам удалось перехитрить ветер — бросить якорь за каменистой грядой, у входа в Кара-Богазский залив. Ветер налетел плотной стеной и двое суток пытался сорвать судно с якоря. Огромные волны с ревом поднимали столбы пены и брызг, а над землей висела густая мгла, и тучи песка закрывали солнце. Было темно, как вечером. Песок носился в воздухе, долетая до сейнера, стоящего в двух километрах от берега.

С каким трогательным доверием относятся к человеку птицы и звери, когда попадают в беду! Два розовых скворца залетели к нам на спардек и притихли в углу. На якорную; цепь у лебедки уселся пустынный щеглок. Железные борта защищали его от ветра, и он разрешал себя трогать, закрывая при этом глаза.

Только на четвертые сутки мы отважились войти в Кара-Богазский залив на катере. В 1847 году по этому проливу, который туркмены называют «Черная пасть», лейтенант Жеребцов провел паровой корвет «Волга». А мы вынуждены были причалить к берегу, пройдя лишь половину пролива. С тех пор уровень моря понизился и обнажил поперечную каменистую гряду. Вода с ревом преодолевает двухметровый барьер: единственный в своем роде морской водопад! Пена огромными хлопьями плывет вниз по течению, создавая иллюзию ледохода. Ученые рассказывали, что большое количество рыбы гибнет в пересоленном Кара-Богазе. Течение перебрасывает ее через порог, водопад увлекает вниз, и обратно в море рыба вернуться уже не может. Берега пролива ниже порога действительно сплошь покрыты рыбьими скелетами.

Мы прошли берегом к тому месту, где серо-свинцовая вода Кара-Богаз-Гола поглощает в своей мути голубую воду Каспийского моря. Плоские берега, покрытые соленой грязью, тянутся бесконечно, теряясь в желтом мареве за горизонтом, — суровая, неповторимая по красоте картина...

За три недели мы прошли на «Сырке» более тысячи километров, отсняли под водой и над водой около двух километров кинопленки. Наш фильм не будет демонстрироваться в кинотеатрах. Но он поможет ученым заглянуть за голубой барьер. Мы запечатлели на кинопленке тайны подводного мира. И когда эти тайны будут разгаданы учеными, рыбаки смогут регулировать жизнь моря, брать уловы не наугад, а распоряжаясь в Каспии, как хозяин, который знает, где и сколько надо посеять и где и сколько «урожая» снять.

А. Рогов, наш спец. корр. / Фото автора

(обратно)

Песнь Новой Каховки

Подняв воротник полушубка, нахлобучив на лоб кепку, он шел навстречу ветру и пел. Порыжелые листья, шелестя по асфальту, проносились мимо него и с размаху шлепались в маленькие блестящие лужицы. Из серой пелены, нависшей над аккуратными белоснежными домами, падали мелкие капли... А он пел.

Каховка. Каховка, родная

винтовка!

Горячая пуля, лети!

— Куба! — показал я на флажок, приколотый к борту полушубка.

Он утвердительно мотнул головой и лихо заломил на затылок кепку.

— Тракторист?!

Смуглое мальчишеское лицо расплылось в довольной улыбке. Он выпалил длинную испанскую фразу и схватился за руль воображаемой машины.

Вместе мы подошли к большому светлому зданию, увенчанному высоким шпилем. Перед ним простиралась широкая асфальтированная площадь, по которой не спеша разгуливали голуби. А еще дальше, за желтыми кронами деревьев плескалось Каховское море.

* * *

В Новой Каховке их 99 — бойких и задорных кубинских парней. Из тысячи кубинцев, занимающихся в училищах механизации сельского хозяйства нашей страны, кубинцы Новой Каховки — самые молодые. Есть среди них и совсем юные.

Ласаро Гарсиа четырнадцать лет, у него чуть вздернутый нос, внимательные, порою грустные глаза. Он вспоминает о том, как ему повезло: ведь из его семьи хотел поехать учиться в СССР не только он, но и старший брат. Но отец поддержал младшего сына: «Ласаро поедет!»

Старший брат даже заплакал от огорчения. Ласаро, как может, утешает его: почти в каждом письме рассказывает ему о Советской стране и шлет фотографии ее героев — Матросова. Гагарина. Титова.

Письма... Почтальон их приносит ежедневно пачками. Родные и знакомые пишут о том, как идут дела дома, спрашивают, не теряют ли ребята времени даром: кооперативу нужны знающие люди.

А они, в свою очередь, обстоятельно описывают свое житье. Рассказывают о светлых классах, лабораториях, мастерских, в которых учатся и работают. О колхозе, где помогали собирать урожай. О спортивном и музыкальном кружках созданных для них при училище.

Роберто Пачеко можно назвать «рекордсменом» — чуть не каждый день он отвечает на три-четыре письма. В последнем письме мать просила передать привет его воспитателям и прислать ей семена цветов: пусть на Кубе растут русские цветы!

* * *

В руках стройного Ригоберто Искьердо обычная указка. Он водит ею по развешанным на стенах схемам и с воодушевлением что-то рассказывает. Двадцать пар внимательных глаз неотрывно следят за перемещением деревянного острия.

Неожиданно в бурном потоке испанской речи прорываются два русских слова: топливный насос. Иссиня-черное лицо сидящего у окна парня наклоняется над тетрадкой — ему не совсем понятно, как же работает этот четырехплунжерный топливный насос.

Ригоберто перетаскивает схему к центру доски и с жаром повторяет все сначала...

— Каждый день у них по семь уроков, но этот не по расписанию. Ребята сами решили «повторить» мотор, — объясняет мне переводчик Мануэль Фернандес. — Ну, а на практике они уже все водят и комбайны и тракторы.

— А почему именно Искьердо помогает остальным?

— Он самый знающий, окончил восемь классов. Ведь многим довелось учиться лишь три-четыре, а то и один год...

* * *

Онель хитро прищурил черные глаза, загнул кверху большой палец и, причмокнув, сообщил: «Гавана — город что надо...»

Мы рассмеялись — это было почти по Маяковскому:

Если Гавану окинуть мигом — Рай-страна, страна что надо...

Юноша тоже улыбнулся, йотом задумался и продолжил свой рассказ.

Как и для негра Вилли, о котором писал поэт, не была Гавана раем для Онеля. Мальчику исполнилось пять лет, когда он стал сиротой. Очень рано Онель узнал, что такое подневольный труд. Во времена Батисты перепробовал много профессий: гнул спину на плантатора, бегал с подносом в ресторане, несколько месяцев крутил баранку автомобиля.

В пятнадцать лет Онель вступил в Народно-социалистическую партию. А когда свершилась революция, с винтовкой в руках охранял ее завоевания. И вот сейчас юноша сменил оружие на штурвал трактора и ручку с чернилами...

— А потом что ты собираешься делать, Онель?

— Буду трактористом и буду строить.

— Строить?

— Да, строить, новую хорошую жизнь. Это теперь наша общая профессия. Мы ходили здесь смотреть электростанцию. Муй бьен, очень хорошо! Хочу стать инженером, чтобы работать на такой же кубинской электростанции.

* * *

Затаив дыхание они взволнованно слушали. О легендарном комдиве Василии Ивановиче Чапаеве, несгибаемом большевике Фурманове, бесстрашной Анке-пулеметчице...

Когда же седой генерал поведал о том, как погиб верный ординарец комдива Петька Исаев, хмуро потупились смуглые лица. Словно только что был здесь простой русский парень, пожал их руки, тоже умеющие держать винтовку, и навсегда ушел. И каждый почувствовал, что парень этот им сродни...

А генерал перевел взгляд за окно, где на фоне Каховского моря ярко зеленела крыша Дворца, культуры, и продолжил рассказ.