Имена на рубках

С узкого восточного мыса Карантинного острова хорошо виден город: взбирающиеся наверх улицы, порт. Красные, синие, зеленые портальные краны, вздрагивая, то поднимают, то опускают свои треугольные головы. Они словно танцуют, в их движениях чувствуется ритм...

В небольшой бухте мороз прихватил льдом только береговую кромку. Сварщик в толстой брезентовой робе, откинув назад защитную маску, махнул рукой:

— Пошел, пошел... Еще один пошел...

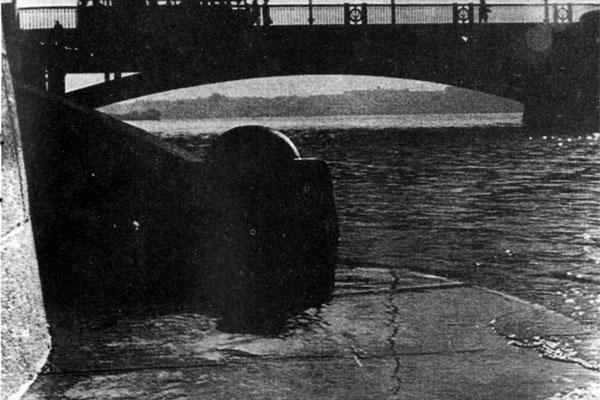

Медленно, с лязгом, раскрошив тонкий ледок, в воду сползли салазки, и коренастое суденышко закачало своими низкими бортами. Волны, вскинувшись пеной, хлестнули по упругой песчаной насыпи, метнули холодные брызги на серые сваи. В чистой зимней воде отразилась последняя вспышка электросварки. Замолк переливчатый рокот лебедок. Проходивший мимо катерок приветственно гуднул новорожденному собрату...

Слева белыми громадами высились трехпалубные теплоходы, ставшие в один ряд, прижавшись бортами друг к другу. В сравнении с речными гигантами новое судно казалось подростком.

Вместе с Толей Беспаловым, комсомольским вожаком судостроителей, широкоплечим, темноглазым парнем, мы стояли у края пирса.

— Ну вот и все... — вздохнул Толя. — Теперь немного осталось. Покрасят палубу, дадут имя — и в путь...

Ему всегда немного грустно расставаться с судном, которое еще вчера было на стапеле, сегодня уже спущено на воду, а завтра навсегда покинет заводскую бухту. Может быть, эту грусть корабелы умышленно скрывают за пышным ритуалом спуска, когда рубят канаты, дымятся полозья и гремит музыка... Сейчас ничего этого не было. Ни шумной толпы, ни музыки, ни традиционной бутылки шампанского, разбивающейся о стальную корму. Бригада такелажников, ответственный за спуск, начальник корпусного цеха — вот, пожалуй, и все, кто только что ставил на воду, давал жизнь судну. Просто, по-рабочему. Да и само судно было рабочим — буксиром, Ему, трудяге, не уготовлены ширь морских просторов и экзотика дальних широт. Днепр станет постоянным местом его работы.

Мы сидим в рубке, пахнущей свежей «нитрой». Толя смотрит на расставленное оборудование, наклоняется, поднимает с пола дюралевые профильки, по-хозяйски ставит их в угол.

— Наши буксиры всегда нравятся приемщикам. Эти особенно. По всем статьям хороши: сильные, верткие, быстроходные. В работе удобные и экономичные. А главное, сказать по-честному, сделаны на совесть. Молодежь Херсонского судостроительного и судоремонтного завода имени Коминтерна в честь предстоящего съезда ВЛКСМ взяла шефство над строительством серии буксиров. Им присваиваются имена героев-комсомольцев, отдавших свою жизнь в годы войны ради светлого сегодня. Ушли вверх по Днепру головное судно «Комсомолец», потом «Лиза Чайкина», «Тимур Фрунзе», «Олег Кошевой», «Иван Земнухов», «Нина Соснина»... В «комсомольской» флотилии двадцать буксиров. Только что на воду сошел шестнадцатый.

...Август сорок первого. Наши войска оставляли Херсон, уходили на левый берег. Город встретил врага опустевшими улицами, разрушенными заводами. Цепочка последнего каравана судов еле просматривалась вдали. Лишь один буксир — «Очаковский канал» — с морским десантом застрял на середине реки, сел на мель. В этот момент на набережную, грохоча гусеницами, выползли фашистские танки и стали расстреливать буксир в упор. Снаряды взрывались на палубе, рвали борта. Вдруг от левого берега на выручку товарищам помчался бронекатер и на ходу вступил в бой с танками. Немцы опешили от такой смелости. Маленький катерок с одним лишь турельным пулеметом шел на танки! Вызвав огонь на себя, он дал возможность морякам с буксира вплавь добраться до берега...

Этот трагический бой наблюдали с Карантинного острова два паренька — Толя Запорожчук и Шура Падалка. Вместе с Толиной матерью, Феодосией Кондратьевной, они помогали раненым морякам выбраться из воды, делали перевязки. К вечеру у домика водноспортивной станции собралось около тридцати краснофлотцев. Ночью Толя с Шурой на лодке благополучно переправили их в ближайшие плавни. На обратном пути друзья осторожно пристали к покинутому «Очаковскому каналу». На искореженной палубе было тихо. Ребята заглянули в радиорубку и обнаружили в ней чудом уцелевшую рацию. В трюме, заполненном водой, нащупали винтовки, цинки с патронами, гранаты. Все это они переправили на берег, спрятали.

Утром на узком мысу, у причала водноспортивной станции собрались братья Запорожчуки: Толя, Андрей и Федя. С ними были их друзья — Шура Падалка, двоюродные братья Леня и Петя Чернявские, Саша Рублев, Миша Еременко, Сергей Бабенко, Миша Деев, Шура Теленга и Толик Тендитный. Здесь они дали клятву бороться с ненавистным врагом.

В эту ночь самый младший — Толя Тендитный — записал в своем дневнике: «Отныне обо мне будут судить не по словам моим, а по делам...»

Чтобы избежать отправки в Германию, ребята решили все идти на завод имени Коминтерна. Немцы пытались его восстановить. Они оцепили территорию колючей проволокой, пригнали колонну военнопленных и заставили их расчищать слип, разбирать взорванные цехи. Леня Чернявский и Миша Деев незаметно проделали лазы в колючей проволоке. По ночам юные подпольщики помогали пленным матросам и солдатам бежать в плавни...

Однажды к Толе Запорожчуку подошел столяр Антон Бородин. Толя был знаком с ним еще до войны. Знал, что Бородин коммунист, знал, что он был секретарем комитета комсомола на заводе. Оказалось, Антон давно присматривался к мальчишкам. Посовещавшись, решили действовать вместе.

На Карантинном острове по сей день помнят, как Первого мая 1942 года над проходной завода взметнулось красное знамя, как гремели взрывы в немецких обозах и как безрезультатно рыскало гестапо в поисках тех, кто взорвал важный подводный кабель связи... Все это было делом рук молодежной организации.

Летом сорок второго года гестапо арестовало юных подпольщиков. Шесть недель фашисты пытали ребят, а 22 августа на Суворовской улице палачи воздвигли виселицу. На ней были повешены Толя и Андрей Запорожчуки, Леня и Петя Чернявские. Остальных юных патриотов гестаповцы расстреляли за городом.

На Суворовской улице, у памятника ребятам с Карантинного острова всегда свежие цветы. И сегодня чья-то заботливая рука положила на холодный пьедестал большой букет белых хризантем.

Я снова пришел к бухточке, где стоял почти готовый буксир. Уже отбита на черном борту шкала осадки, попискивает из рубки передатчик, жужжит в трюме электродрель. Меня окликнул Беспалов:

— Порядок. Скоро приемщики приедут.

Толя прикурил, загородившись от холодного, резкого ветра. Оба смотрим, как невысокий паренек прикрепляет красный транспарант: «Даешь буксир досрочно!»

Толя улыбается:

— Думаешь, агитация? Здесь агитировать некого. Это традиция. От стариков... С двадцатых...

С одним таким «стариком», Александром Константиновичем Матвеевым, я сначала познакомился заочно. В городе есть Доска почетных граждан Херсона. Среди семнадцати портретов я и увидел фотографию токаря Матвеева. В механическом цехе мне показали на худощавого рабочего, склонившегося над станком.

— О трудностях двадцатых годов ваше поколение знает от отцов да из книжек, — сказал Александр Константинович, когда мы в обеденный перерыв вышли из цеха. — Я же видел все это, как говорится, воочию. Прекрасно помню и биржу труда, и хлебный паек, и пахнущие дегтем грубые ботинки — премию за ударный труд... Сейчас начнешь молодым про то рассказывать, им и представить все трудно...

Пришел я на завод в механические мастерские в четырнадцать лет. Начинал с азов — крутил тяжелое приводное колесо, пока токарь точил деталь. Кручу, а сам с раскрытым ртом смотрю, как из куска железа или бронзы выходят блестящие, чуть шероховатые стержни, кольца, муфты. В мастерских было событием, когда точили большой гребной вал...

Александр Константинович остановился, присел на скамейку, жестом пригласил и меня.

— И что интересно, — продолжал он. — Несмотря на то, что должность моя тогда была далеко не из крупных, я страшно гордился. Я настоящий пролетарий! И хотелось, чтобы весь город увидел меня в рабочей спецовке, чумазого, усталого...

Да, что мы сидим? Давайте сходим в наш заводской музей, времени у нас вполне хватит. Там все о нашем заводе, о его рабочих...

Действительно, в музее передо мной открылась вся история самого старого завода в городе.

В 1770 году русские корабли, обогнув всю Европу, вошли в Черное море и в Чесменской бухте наголову разбили турецкий флот. Россия вернула свои земли, «взяла на шпагу» Черное море. Началось создание южного флота. И тогда на месте бывшей пограничной русской крепости решено было заложить город и главную верфь Черноморского флота. Екатерина Вторая в 1778 году своим указом повелевала «место сие именовать Херсоном» в честь крымского Херсонеса, древнего Корсуня, где киевский князь Владимир принял от греков христианство. Херсон положил начало русским черноморским городам-верфям.

Первостроителем города был назначен брат деда А. С. Пушкина — генерал-цейхмейстер Иван Абрамович Ганнибал. Строительство первых военных судов возглавил выдающийся русский флотоводец, в то время еще капитан второго ранга, Федор Федорович Ушаков.

За короткий срок присланные матросы и работные люди с Балтики, из Олонецкого края, Архангельска построили доки с литейной, кузнечной и котельной мастерскими. На воду сошли первенцы флота — многопушечные фрегаты «Слава Екатерины», «Херсон», «Храбрый», «Легкий», «Скорый», «Осторожный», «Крым», бомбардирский корабль «Страшный».

И вдруг все работы прекратились. В городе стала свирепствовать чума. Она быстро распространилась в экипажах и рабочих бараках. Ф. Ф. Ушаков приказал в 1783 году создать на острове, омываемом Днепром и рекой Кошевой, карантинный госпиталь. С той поры остров зовется Карантинным.

В 1784 году эпидемия была ликвидирована. Осенью того же года первые суда российского Черноморского флота, построенные в Херсоне, ушли в Севастополь. Позже, с возникновением Николаева и Одессы, значение Херсона уменьшилось. Судьба готовила ему незавидную роль забытого, заштатного городишки. Но в 1797 году на Карантинном острове возникает купеческая верфь. На ней создавался почти весь черноморский н нижнеднепровский торговый флот. С верфи и началась жизнь завода имени Коминтерна.

Матвеев показал мне старые фотографии. На одной из них — рабочие с молотками, пилами, топорами.

— Видите, все больше плотники да конопатчики. Даже когда я пришел на завод в двадцать первом, мало было металлистов. Два токаря и пять слесарей...

Матвеев оживился, протягивая небольшую пожелтевшую фотокарточку:

— Наша комсомольская ячейка... Самая первая.

Трудно признать в вихрастом хлопчике теперешнего Матвеева. Годы есть годы... А тогда? Тогда комсомольцы-коминтерновцы поднимали и ремонтировали на субботниках затопленные в гражданскую войну суда, дежурили в отрядах ЧОНа, горячо обсуждали большие события в стране.

Строился Днепрогэс... Сооружение плотины на месте бывших порогов открывало свободное движение из Черного моря по всему Днепру.

— Мы тогда здорово переживали: строительство рядом, а нам, заводской комсе, и помочь ему нечем. На собраниях спорили, некоторые призывали бросать все и ехать. И тут приходит заказ — Днепрострою необходимы баржи для перевозки камня. В минимальные сроки... Нашей радости не было конца. В затоне повесили лозунг: «Даешь баржи!» Работали по ночам, в выходные дни. И сдали... Досрочно.

Лед блестел, и в его зеркальной, полированной глади отражался флагман днепровских вод — речной лайнер «В. И. Ленин». За ним, поднятые на катки, проходят такой же профилактический ремонт могучие самоходные баржи.

Бухта была пуста. Шестнадцатый — «Александр Матросов», — дав прощальный гудок, ушел в порт приписки.

Я проходил мимо просторных заводских строений. От слипа до сварочной эстакады рукой подать. По дороге я вспоминал юных херсонских подпольщиков, всепобеждающий клич «Даешь!», рассказы Матвеева о первых комсомольцах-коминтерновцах, и мне невольно захотелось назвать Карантинный остров Комсомольским.

На эстакаде закладывается новое судно. На фоне голубого неба определяются контуры очередного буксира. И я подумал, что было бы очень хорошо, если бы так же, как это сделали корабелы Николаева, очередная серия судов понесла на своих рубках имена тех героев-комсомольцев, которые сражались и погибли в грозные военные годы здесь, в Херсоне.

В. Аникин, наш спец. корр.

(обратно)

Посреди пурги и тундры

Уходят на Север поисковые партии, дает промышленный газ месторождение Медвежье, ложатся новые нити газопровода Медвежье — Надым — Пунга, строится город Надым — таковы сегодняшние приметы северной новостройки. Тюменский Север становится крупнейшей топливно-энергетической базой страны.

О встречах с теми, кто работает на 66-й параллели, рассказывает наш специальный корреспондент.

Уходят на Север поисковые партии, дает промышленный газ месторождение Медвежье, ложатся новые нити газопровода Медвежье — Надым — Пунга, строится город Надым — таковы сегодняшние приметы северной новостройки. Тюменский Север становится крупнейшей топливно-энергетической базой страны.

О встречах с теми, кто работает на 66-й параллели, рассказывает наш специальный корреспондент.

Заполярный, увязший в синих снегах Салехард был занавешен пургой. Колкий, как песок, морозный ветер зарождался далеко в тундре, скользил с бугра на бугор, вороша сугробы, и с яростью набрасывался на город. Сквозь слепящую метель едва просматривались опушенные белым здания, машины с включенными фарами, редкие прохожие на улицах.

В один из таких дней длинный худой парень по фамилии Пушкин показывал свои документы в строительном управлении. Пожилой инспектор-кадровик, листая его справки и свидетельства, устало и беззлобно ворчал:

— Вот молодежь пошла! Все едет, едет... Ну, не сидится ей на месте — что ты будешь делать! — призывал он меня в свидетели. — Скажи, Пушкин, зачем тебе, вольному сыну степей, Салехард?

— Я в Надым хочу, — обиженно пробасил Пушкин. — На комсомольскую стройку хочу. Я слесарь четвертого разряда.

— Четвертый разряд он, видите ли, имеет. Высокой, можно сказать, квалификации специалист, — не унимался инспектор. — А ты знаешь, Пушкин, что у меня с шестыми разрядами люди на очереди стоят? И все в Надыме хотят работать. Вот заявления, видишь, — он потряс в воздухе пачкой бумаг и положил их в стол. И уже спокойнее: — Поезжай-ка ты домой, Пушкин. Оставь свой адрес — и поезжай. Нужен буДешь — вызовем. — Ив знак того, что беседа окончена, кадровик протянул ему руку на прощание.

В тот же вечер Пушкин пришел ко мне в гостиничный номер, прижимая к груди розовый шмат сала, нашпигованный чесноком.

— Пробуйте, пожалуйста, — говорил он с улыбкой хлебосольной хозяйки. — Хорошее сало, домашнее. Сам разделывал. У нас в Краснодарском крае иные хозяева тушу лампой опаливают, а я нет — я соломой. Ржаной дух с огнем тогда в самое нутро входит, все поры пропитывает...

За ужином мы разговорились.

— Я почему в Надым хочу? — глядел он на меня в упор, не мигая.,— Я о нем еще с армии мечтал. Попробовать себя хочу в настоящем деле. Месторождения там — каких поискать!.. Вы там долго пробудете? — неожиданно спросил он меня.

— Неделю, — сказал я, не очень понимая, к чему он клонит.

— Видите ли, — Пушкин крутанул головой, — там есть комсомольско-молодежные управления. Так у меня просьба будет: оставьте в отделе кадров мои документы. Скажите, есть такой человек — Пушкин Лев Тихонович, сорок девятого года рождения, член ВЛКСМ. Скажите, слесарь он, а также по монтажу электрооборудования специалист. Ну как, договорились?

— Ладно, — сказал я. — Что смогу — сделаю. Только не очень уж надейся...

Начало, положенное геофизиками

Начало, положенное геофизиками

Надым — в двухстах километрах на восток от Салехарда. Сейчас он растет, как на дрожжах, и в скором времени обещает стать таким же городом, как Сургут или Нижневартовский на Оби. И поможет ему в этом Медвежье. Месторождение, каких поискать! (Здесь Лева Пушкин абсолютно прав.)

Запасы Медвежьего насчитывают полтора триллиона кубометров природного газа. Но это, утверждают ученые, далеко не полные сведения: буровики еще не сказали последнего слова.

Начало — детство всякого дела. Здесь, в ямальской тундре и лесотундре, начало было положено геофизиками. Лет десять назад, когда они впервые вылетели на места предполагаемых месторождений, они застали природу в миг «сотворения мира» — твердь, не отделившаяся от хляби. Их встретили зыбкие торфяники, тощие елки на болотах, полное безлюдье. Геофизикам и буровикам предоставили вертолеты, рации, вездеходы. Но иногда приходилось полагаться и на собственные ноги, иногда бульдозер заменяла зычная команда: «Раз, два — взяли!», а обед — морошка или брусника.

Теперь эти трудности позади. Медвежье действует! Первая нитка газопровода легла через болота и пади, пришла на Урал, шагнула в братские страны. Пора эмоционального шока, сопровождавшая «открытие века», давно миновала, восторги улеглись, и теперь люди заглядывают в недра земли так, будто открывают дверь рабочей комнаты. «План», «дебит», «эффективность», «комплексность» — вот о чем говорят теперь в Надыме.

Надым весь в движении, в спешке неотложных дел. Он опутан автодорогами и трубопроводами, обагрен кострами и вспышками электросварки, озвучен тракторами и вертолетами, телефонными звонками, спорами до хрипоты и радиотрансляцией. И мне кажется, если в один прекрасный день город вдруг снимется с фундаментов и откочует на новое место, этому мало кто удивится. Здесь каждый день перемены и каждый день — новоселья.

...В пустой комнате треста «Севергазстрой» секретарь горкома комсомола Сергей Яковлев говорил по телефону.

— Это ДОСПИГ? Яковлев говорит... У вас случайно нет машины — в Медвежье нужно съездить.

— Откуда у нас машина?! — кричал ДОСПИГ, словно сидел в соседней комнате. — Мы сами на голодном пайке. Трясите СУПТР или ГПУ, у них всегда что-нибудь найдется.

СУПТР ничего конкретного не обещал, зато прозрачно намекнул, что свободный транспорт есть у КАВТа.

— Это КАВТ? — устало вопрошал секретарь горкома. — У вас машина...

— ...есть, есть, — бодро закончил за него неведомый КАВТ. — Приходите завтра в восемь утра.

Мы с Сережей облегченно вздохнули. Дело в том, что он собрался в Медвежье, чтобы провести там комсомольское собрание; мне же хотелось увидеть трассу и газопромыслы. Так мы оказались попутчиками. Что же касается необычных для свежего уха аббревиатур, то здесь, как выяснилось, ничего необычного нет: ДОСПИГ — это дирекция по обустройству строящихся промыслов и газопроводов, ГПУ — газопромысловое управление, СУПТР — специализированное управление подводно-технических работ, а КАВТ — контора автомобильного и водного транспорта.

В Надыме более 90 различных организаций. Надо же их как-то называть!

Трасса Николая Будникова

Мотор «Урала» гудел упруго и бесшабашно. Автомобильные фары высвечивали ровную, искрящуюся инеем дорогу, можно сказать, автостраду, потому что скорость была все сто, а потом запрыгали, засуетились, обнажая выбоины и чахлое редколесье, и мы стали приваливаться друг к другу плечами.

Из-за горизонта выкатилось тяжелое и мутное солнце. Оно застряло на острых пиках лиственниц, и вся дорога, снега вокруг дороги задымились в неверном желтом свете. Стволы деревьев излучали чистое багровое сияние. Радужные блики запрыгали по кабине. И мы все разом повеселели, почувствовав, как вливается в нас радость утра.

И сразу же пошли разговоры.

— Во-он ложбинка, видите? — не отрывая глаз от дороги, говорил Николай Будников, наш водитель. Его взгляд упирался в размытое солнцем пространство с черными елочками. — Год назад «позагорать» здесь пришлось. Шина, понимаешь, лопнула, а тут пурга с морозом. Во как!

У Николая медленная речь, и жесты у него медленные, и походка. Он из тех немногих людей, которые никуда и никогда не спешат, больше отмалчиваются, работают основательно, на совесть: ведь на скорую руку да на громкий голос северную природу не возьмешь, не осилишь. Но сейчас, рассказывая о том, как он «загорал», Николай захлебывался словами, и у него сел голос.

— Понимаешь, сам во всем виноват. Понадеялся, что без запасного колеса трассу пройду, и не смонтировал вовремя... Вышел из кабины, а меня уж всего облепило. Полез в кузов доставать камеру и шину, а они тверже камня. Мороз-то более сорока. «Ну дела! — думаю. — Теперь всю ночь проканителишься. Пока хворосту найду, пока костер разожгу, пока камеру согрею. А попробуй разожги, когда тебя ветер с ног валит!»

— Для чего тебе костер-то был нужен? — перебил его Сережа. — Мог бы и паяльной лампой согреть.

— Правильно, — согласился Николай. — Я так и делал. Паяльной лампой камеру грел, а костром — спину...

— Бензином пользовался, — деловито определил секретарь горкома.

— А как же? — с удовольствием согласился шофер. — Без бензина пропал бы. Плеснешь на дрова — и порядок. Но камеру-то я отеплил, а дальше что? Дальше надувать надо да три десятка гаек наворачивать. Все пальцы поморозил, во как! — Он показал свою, разлапистую ладонь; кончики пальцев были кое-где серыми и бугристыми. — Все сделал, колесо поставил, за руль уселся. А ехать-то куда? А ехать-то и некуда. Вся дорога — один сплошной сугроб. Во как!

— Что же ты делал?

— Читать-то, понимаешь, нечего было, так я книжки вспоминал. А чуть дремать начну — песни ору.

— И долго так? — спросил я, не очень хорошо представляя, как это можно петь посреди тундры и пурги.

— Да часов десять, пока ветер не стих, — охотно объяснил Будников. — А утром, гляжу, вертолет ко мне спускается. Я уж хлопалками своими едва ворочаю, вот-вот усну. Так меня и подобрали, полусонного. Поел — помню, вертолетчики мне говядины тушеной дали — и снова на боковую. А они смеются: «Для чего мы тебя, спрашивается, искали? Чтоб сон твой охранять?»

Дорога была чистой и накатанной до блеска, как крахмальная скатерть, но каждую минуту напоминала, что расслабляться нельзя. Мы догнали колонну грузовиков с прицепами, и нас захлестнул могучий прибой автотрассы. Машина мчалась в седых бурунах снега, в сплошном молочном тумане. Николай пытался выскочить из этого вихря, но вовремя понял, что выхода из толкучки нет. Наш «Урал» покорно отдался своей судьбе.

— Вообще на Медвежье дороги нет, — сказал Николай. — Только вертолет. То, что вы сейчас видите, на честном слове держится. В декабре мы эту трассу тракторами утюжили. Болота спрессовались, смерзлись, а чуть в сторону... — И в подтверждение своих слов он показал на след колеса, под которым застыла ржавая жижа. — Товарищ мой, Миша Волков, «загорал». Три часа стоял, пока его трактор не вытащил. Во как!

...Сумерки, точно привидения, незаметно подкрались из таежных падей, и Николай включил верхнюю фару. Пучок света прошил дорожную мглу, и впереди тонкой пунктирной линией обозначилось какое-то заброшенное селение. Разбросанные вдоль трассы дома стояли печальные, задавленные стылым саваном неба, и только комья куропаток белели на фоне черных труб. Лес постепенно лысел, становился мельче, сиротливее. Будников прибавил газу, и перед нами распахнулось залитое электричеством пространство.

Открылись штабеля труб, сложенные друг на друга, как гигантские соты, площадка с серебристыми баками, стоящими на земле. У горизонта вспыхнул факел газосборного пункта, заплясала далекая цепочка огней поселка Пангоды. Мы подъезжали к месторождению Медвежьему.

Обыкновенная фамилия

На расчищенном от кустарника пространстве сошлись полтора десятка жилых домов, клуб, столовая, магазины. И вплотную к ним — аэродром. Пришпоривая воздух, вертолеты «МИ-6» стартовали почти от самых подъездов, едва не касаясь крыш. На жгучем морозе ревели моторы, трещали дизели, скрипел снег под протекторами машин.

Если Надым играет роль базового центра в освоении природных богатств края, то Пангоды — временная «гостиница» для тех, кто бурит и обслуживает скважины в тундре.

«Их» я увидел в открытой дверце только что приземлившегося вертолета. Экипировке газовиков нельзя было не подивиться. Песцовые и лисьи шапки, новенькие, подбитые мехом полушубки и толстенные, как бревна, с кнопочками и застежками унты. Жизнь на тюменском Севере сделала ребят чем-то похожими на коренных жителей тундры, но не настолько, чтобы за «правильной» речью нельзя было узнать в них горожан. Мы познакомились.

Их бригада больше года провела на Медвежьем. Были недели, когда кусочек суши, где стояла вышка, буквально захлестывало весенним паводком. Были дни, когда вертолет со сменной вахтой не мог пробиться к ним на буровую. Желтые вспышки пурги слепили глаза, мешали дышать, но люди продолжали свое дело — искали газ.

— Случай у нас тут был — никогда не забуду, — рассказывал один из буровиков, пока, мы ожидали в общежитии коменданта, чтобы устроиться на ночлег. — Скважина вдруг стала фонтанировать. Вода с газом — как джинн из бутылки. Арматура, вышка ходуном заходили. И грунт поплыл, как назло... Превенторы надо было закрыть, чтобы фонтан заглох. А как к ней подойти, к вышке-то? Земля плывет, грязь хлещет... Ну и один тут... рискнул, обвязался веревкой — и к буровой. Повис на арматуре и гаечным ключом...

— А фамилии его не помните?

— А что фамилия? — вдруг насторожился буровик. — Фамилия у меня обыкновенная... Вы, случайно, не журналист? А то меня уж два раза по радио склоняли. Надоело!

Он потушил сигарету, плотно запахнул полушубок и вышел на улицу. Присутствующие рассмеялись.

...Завтра ребятам снова лететь на свою буровую. Их поисковая партия продвигается все дальше и дальше на Север. Там, за Полярным кругом, лежат еще не разведанные и не тронутые богатства. Если раньше геологи полагали, что прежние прогнозы по запасам газа несколько завышены, то сейчас выясняется: они даже меньше того, что есть на самом деле.

Рано утром мы покинули Медвежье. Мы ехали мимо высоченных, из стекла и металла зданий газосборных пунктов, откуда топливо под напором подается в газопровод, мимо буровых вышек и несостыкованных труб, припудренных инеем. Из них вскоре сложат вторую и третью нитки трубопровода, которые пойдут в крупнейшие индустриальные центры СССР и за рубеж. Как считают специалисты, из ямальских недр можно будет получить газа столько, сколько дает его ныне вся страна в целом.

Упрямый Иван Васильевич

...В кабинете первого секретаря горкома партии шло совещание руководителей трестов и ведомств. На стене висела карта «г. Надым. Проект детальной планировки. Эскиз застройки», выполненная в Ленинградском зональном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования. И каждый из присутствующих мог увидеть будущее своего города воочию.

Кое-что в этом будущем успело устареть — несколько пятиэтажных домов, предусмотренных проектом, уже построено, кое-что нуждалось в доработке, требовало уточнений. Но главное — это был город. Город с 30-тысячным населением, которому суждено утвердить себя в ямальской тундре. Он разбегался стройными замкнутыми кварталами жилых зданий. Дома, сомкнув каменные плечи, защищались от сильных ветров и снежных заносов. Внутри кварталов размещались школы, детские сады, спортивные площадки. Пурга как бы оставалась снаружи. В каждой квартире — просторные комнаты с высокими потолками, искусственная подсветка, нарядная отделка.

Но проект уже вышел из мастерской ЛенЗНИИЭП и теперь во многом не зависит от воли его создателей. Эскизы застройки вовлечены в орбиту строительной индустрии. Проект одевается в стекло и бетон, озвучивается грохотом механизмов и командами прорабов. И здесь порой случаются досадные перекосы, помарки, несуразности. Детище зодчих, попав на стройплощадку, теряет свежесть оригинала.

Причин тому много. Прежде всего отдаленность Надыма от промышленных баз, дороговизна перевозки железобетонных конструкций, капризный, изменчивый климат, плохой бетон, нехватка квалифицированных кадров и, наконец, странное поведение мерзлых песков, залегающих под фундаментами. Некоторые руководители называли в «качестве причины» и некоего Васильева Ивана Васильевича: он-де необоснованно вмешивается в ход строительства, и отменяет приказы вышестоящего начальства, и устраивает ненужные дебаты вместо работы, и вообще всячески вредит общему делу. «А на днях, — жаловался представитель одного из ведомств, — он отказался подписать акт о сдаче в эксплуатацию седьмого корпуса. Представляете?!»

В Надыме о Васильеве ходят самые разноречивые толки — «неуживчив», «ортодоксален», «упрям»; и — «молодчага», «ему палец в рот не клади», «Васильев знает, что делает». Одни «носятся с этим Васильевым, как с писаной торбой», другие его выносить не могут.

Ивана Васильевича я еще не видел, но вот что узнал. С самого начала стройки ЛенЗНИИЭП послал сюда своих представителей, наделенных правами противостоять возможным искажениям проекта. Ленинградские проектировщики, и Васильев в их числе, выехали в Надым на постоянное жительство и вот уже второй год осуществляют авторский надзор.

Иван Васильевич оказался скромным молодым человеком в очках, с растерянным выражением лица. Ему, наверное, впервые предстояло выступать перед таким количеством оппонентов. Сидевший рядом со мной начальник треста, впервые увидев всесильный «надзор», изумленно воскликнул:

— Такой молодой — и уже Васильев?!

Некоторые из присутствующих рассмеялись, другие насупились, устремив на Васильева глаза, напоминающие спаренный пулемет.

— Один мудрец сказал: «Сначала мы создаем облик наших зданий, а потом они создают наш облик». Запомните эти слова, товарищи! — начал Иван Васильевич, обретая уверенность в голосе. — Давайте сначала решим: что мы строим — город или временное поселение? («Разумеется, город, — раздались голоса. — Что за разговоры!») Город — согласен. Но тогда он обязан стоять не одну и не две человеческие жизни. И жить в нем должны не временные постояльцы, а коренные надымчане.

Как мы строим подчас? Сегодня мы засучим рукава, поднажмем, сделаем, подпишем акт, а завтра будем расхлебывать — ремонтировать, подновлять, переделывать...

Совещание загудело: «Факты, факты!» Васильев поднял руку, успокаивая возмущенных.

— Возьмем, к примеру, пескобетон. Это же обыкновенный раствор! Он растрескивается на морозе. А автоклавный бетон мы почему-то не применяем. Почему? — Его слова остались без ответа. — Ладно, идем дальше. О свойствах надымских песков вы, надеюсь, знаете? Известно ли вам, что под фундаментами некоторых зданий встречаются мелкие пылеватые сыпуны? Вы учитываете осадку зданий при оттаивании мерзлоты? — Представители трестов молча разглядывали свои ногти. — Да, я вредный человек, — Васильев победно улыбнулся, — но свой «вред» я хочу обратить на благо. Для вас же самих, товарищи, для будущего Надыма. Если нам дорого именно дело!

Худи и Хунзи

Вокруг надымских «пятиэтажек», вставших посреди тундры, точно птенцы под крылышком у матери, лепятся балки, вагончики, самодельные строения-времянки. Они окопались в сугробах, обагрились длинными, как свечи, дымами.

Что такое балки? Очень просто: несколько теплофицированных вагончиков (без колес, конечно), расставленных прямоугольником и подведенных под общую «коммунальную» крышу. В каждом вагончике — две крохотные комнатки, а лучше сказать — два купе; между ними общая кухня с газовой плитой и раковиной — все честь честью. Четыре с половиной тысячи холостяков, проживающих в Надыме, пока довольствуются таким жильем; хотя, возможно, за то время, что печатался журнал, цифра могла сократиться. Как, впрочем, и число холостяков.

Мне, честно говоря, балки понравились. Открываешь дверь с улицы — и сразу попадаешь в прихожую, она же вестибюль, гостиная, коридор и сени. Это кому как нравится. Можно устраивать танцы, крутить кино, справлять свадьбу или гонять футбол.

В балке № 96 хант Виктор Хунзи предложил мне сразиться в пинг-понг. За свои двадцать три года он успел, кажется, сменить профессии рыбака, плотника, лесоруба, котельщика, но, став сварщиком, успокоился.

Хунзи парень непростой, с норовом. К нему подход нужен. Знаменитый на Тюменщине бригадир сварщиков Анатолий Шевкопляс рассказывал нам в Медвежьем, что буквально накануне Хунзи самовольно ушел с работы, нагрубил главному инженеру — и все из-за того, что тот снял его с объекта и поставил остеклять окна. «Подвел меня Витя, шибко подвел, — сокрушался Шевкопляс. — А так он мужик ничего, очень даже ничего. Перемелется — мука будет».

В первой же партии Хунзи разделал меня под орех, с гордым вызовом сказал:

— А я думал, москвичи лучше играют.

Я обиделся за москвичей и предложил реванш. Невозмутимый ненец Валера Худи, судивший нашу встречу, шепнул мне:

— Сейчас хвастаться начнет.

Мы поменялись местами, и Хунзи обрушил на меня серию своих коронных ударов с подрезкой.

— Вообще-то школа у вас есть, чувствуется кое-что, — похваливал он меня в перерыве между ударами. — Но... — он применил свою подрезку, — реванш не состоится.

— Хунзи у нас чемпион, — сказал Худи и подмигнул мне.

— Чемпион не чемпион, — заулыбался Виктор, — но кое-что умеем. — И без всякого перехода: — Вот вы наверняка не знаете, кто первый сварщик среди народности ханты?

Выдержанный человек Валера Худи, но и Он зашелся в хохоте. А я сказал, пряча улыбку:

— Знаю, Витя, знаю...

— Откуда ж вы знаете?

— От людей.

— А что еще говорят?

— Всякое...

— Но все-таки?

— Больше хорошего.

— Например?

— Второе место по лыжам занял. Английский язык изучаешь.

— Бросил, — помрачнел Хунзи.

— Напрасно, — пожурил я.

— Некогда стало. На Медвежье перевели...

Худи и Хунзи — друзья-приятели, и оба первые сварщики: Валерий — среди ненцев, Виктор — среди хантов. Но какие разные люди!

Однажды к Худи обратились из краеведческого музея Ямало-Ненецкого национального округа, просили для экспозиции его защитную маску и спецодежду. Худи отказал: «Самому нужно». Год назад вместе со своим бригадиром он удостоился награды: бригадир получил орден, Валера—медаль «За трудовое отличие». Другой бы на его месте обрадовался, а Худи запереживал. Он пришел в балок и сказал: «Возьмите медаль, ребята. В тресте что-то напутали, я ее не заслужил. Когда лучше буду работать — возьму обратно...»

Вскоре вокруг нас образовалась шумная компания — Сережа Яковлев, инженер и самодеятельный композитор Виктор Капустин, фотограф «Комсомольского прожектора» Надя Шуйская, другие знакомые и незнакомые мне люди.

В этот вечер ребята не сказали ничего путного и значительного. Да и что тут говорить, когда сообща построено столько домов и дорог, и в каждом доме, на каждом километре трассы оставлена часть себя, маленькая часть жизни. Истинные слова негромки, истинные поступки немногословны. Главное, наверное, заключалось в улыбках, в подкупающем радушии Сережи, Худи и Хунзи; в том, что сегодня прожит трудный, хлопотный день, и он, слава богу, подходит к концу; и что завтра можно, наконец, выспаться, сходить в кино, в библиотеку или на охоту; и что впереди еще столько всяких дел и нужно успеть их осуществить.

В Салехардском аэропорту, ожидая рейса на Москву, я случайно встретил Леву Пушкина. Он выгружал из вертолета какие-то мешки с пломбами и делал это без всякого удовольствия.

Я подошел к нему.

— Вот, — сказал Лева с обреченностью смертника, — на временную работу оформился.

— Ну и как?

— А-а-а!.. — Он махнул рукой и отвернулся.

— Я тебе тут письмо написал,— сказал я Пушкину, чтобы как-то ободрить его. — Сегодня опустил. — Но он даже не пошевелился. — Я кое-что узнал в Надыме. — Лева навострил уши. — В стройуправлении есть одна вакансия. Тебе обещали прислать вызов...

Олег Ларин

(обратно)

По Амазонке вверх

Первый и третий классы «Лауро Содре»

Первый и третий классы «Лауро Содре»

Ровно в восемнадцать часов объявили посадку, и по брошенным на причал сходням, толкаясь и суетясь, сотни пассажиров третьего класса устремляются в темное чрево «Лауро Содре». Беря штурмом нижнюю и верхнюю палубы, пассажиры кидаются к стоикам, расчалкам, перилам и, пытаясь опередить друг друга, захватывают лучшие места, куда можно привязать цветастые гамаки.

Шум, крики, плач детей, проклятья, просьбы повисают над причалом белемского порта. Счастливчики, пристроившие гамаки подальше от машинного отделения и поближе к умывальникам, со снисходительной улыбкой наблюдают за суетой менее удачливых попутчиков.

Умостившись в сером гамаке по левому борту нижней палубы, тихо стонет Лурдес — мулатка с громадным животом.

— Крепись, жена, — увещевает ее пожилой негр, раздирающий зубами кусок сушеной трески, — даст бог, доплывем. А ежели, по воле божьей, родишь на судне, так это бесплатно!

Жозе Катарино — молодой башмачник из Сан-Луиса — влез по ошибке в бар первого класса и принялся там привязывать свой гамак. Разумеется, он был изгнан бдительным буфетчиком. Жозе спускается вниз, но и средняя и нижняя палубы уже забиты. Парень долго еще мыкался бы без места, если бы его не окликнул земляк Карлос. Кое-как Жозе втискивается со своим гамаком между гамаками Карлоса и какой-то негритянки с двумя грудными детишками. Сверху над гамаком Жозе свесил правую ногу старик японец, который влез на судно одним из первых и с тех пор тихо лежит себе в гамаке, закрыв глаза.

Неподалеку весело галдят три девицы — обладательницы древнейшей женской профессии, направляющиеся попытать счастья в объявленный недавно открытым портом и заполненный иностранными моряками Манаус. По непостижимой иронии судьбы рядом с ними оказалась монашка сестра Ионисия, возвращающаяся в Уаупес — поселок на реке Риу-Негру, где в составе одной из салесианских миссий она денно и нощно обращает индейцев в католическую веру. Поджав губы и перебирая четки, сестра старается не глядеть на своих шумных соседок.

Часам к восьми по трапам пошла «чистая» публика первого класса. Этим спешить не нужно: в билете у каждого указан номер каюты и места. Сопровождаемые вереницами носильщиков с чемоданами, саквояжами и баулами, они подымаются на самую лучшую — верхнюю палубу, наиболее удаленную от вони трюмов и грохота машин. Размещаются по каютам, а затем выходят на прогулочную палубу, начиная знакомства с попутчиками.

В соседней каюте слева от меня разместился сеньор Пауло — худой бухгалтер из Сан-Паулу, вышедший недавно на пенсию и решивший прокатиться на старости лет по просторам родины. В соседней каюте справа копошится чета Рихтеров: сеньор Фернандо — розовощекий толстяк с седыми волосиками на розовом черепе, и его упитанная супруга — дона Луиза. За ними — каюта элегантного молодого человека, отрекомендовавшегося Итамаром. Ему уже тридцать пять, он занимается коммерцией: нанялся в какую-то фармацевтическую фирму на должность агента по рекламе. Итамар разъезжает по северу и северо-востоку Бразилии с образцами «новых, патентованных, быстро действующих, наиболее эффективных, без противопоказаний» медикаментов, убеждая провинциальных врачей и аптекарей, что только лекарства его фирмы считаются самыми лучшими, тогда как товар конкурирующих лабораторий является «подозрительным, недостаточно изученным, не апробированным, вызывающим побочные эффекты».

Поскольку ничто в Бразилии не совершается в назначенное время, никто не удивляется, когда «Лауро Содре» не отходит по расписанию — в десять вечера, как было указано в билетах. И в третьем и в первом классах (второго класса на судне нет) начинаются ленивые споры, отойдем ли мы раньше или позже полуночи. Кто-то предлагает пари, что проторчим тут до утра. Но где-то около полуночи судно начинает подавать признаки жизни: внизу загудели машины, зазвякали сигналы машинного телеграфа. На правом крыле мостика появился капитан — молодой парень в бесшабашно заломленной на затылок белой фуражке. Раздается низкий гудок. Тяжело повернувшись кормой к как-то провалившимся сразу во мглу огням пристани, «Лауро Содре» неторопливо направляется в черную ночь, начиная очередной рейс по маршруту Белем — Манаус, протяженностью в тысячу миль.

Тысяча миль по самой полноводной реке нашей планеты — Амазонке.

Отчего богатеет гринго

«Лурдес Сантана из Абаэтетубы извещает свою сестру Франсиску в Алмейрине о том, что доктор нашел у ее дочери Марии верминоз». «Внимание, Педро да Роша с рудника Массангана. Твоя подруга Лусия сообщает из Итапиранги, что из 145 крузейро, что ты ей послал, она получила только сто. Остальные сорок пять ей вручены не были».

Это «радиопочта». Все радиостанции Амазонки по нескольку часов в сутки передают короткие объявления и извещения, заменяющие отсутствующую здесь почтовую службу. С утра до поздней ночи равнодушный голос диктора, читающего эти записки, звучит из транзисторов, привязанных к гамакам третьего класса. В шесть утра тихий писк какого-то уже щебечущего, как ранняя пташка, транзистора перекрывается гулким динамиком внутренней трансляции. Сердито посопев, раздраженный голос объявляет:

— Первая смена — дети с сопровождающими — приглашается на утренний кофе в салон, находящийся в носовой части средней палубы. Остальные пассажиры будут приглашены через час.

Скрипя откидными койками, стукаясь лбами и локтями о тесные переборки, лениво пробуждается первый класс.

Утро дождливое, серое. Лениво ползут над водой грязные клочья тумана. Буйная зелень на плывущей назад земле кажется какой-то вылинявшей.

— Будет очень мило, если такая погода сохранится до Манауса, — вздыхает дона Луиза.

— Не думаю, — отвечает ее супруг. — Говорят, что сезон дождей начинается тут не раньше, чем через месяц.

Выйдя из каюты, сеньор Фернандо приветствует соседей: сеньора Пауло и дону Флору, накинувшую легкий плащ поверх ночного пеньюара.

Дона Флора возмущена: кто это додумался — будить на утренний кофе в шесть часов?

— Я говорила, что так и будет, я не хотела ввязываться в эту авантюру, — закатывает она глаза и шаловливо хлопает супруга по руке.

В третьем классе — свои проблемы. Наступив на правую руку Жозе Катарино, спускается со своего гамака старик японец. Он направляется в уборную и обнаруживает, что там нет воды.

Нет воды! Зловещая новость разносится по обеим палубам третьего класса. Нет воды! И гудящая толпа ползет в туалеты первого класса.

Это уже непорядок! Капитан распоряжается убрать «интервентов» обратно, и несколько матросов быстренько загоняют неумытых третьеклассников вниз. Механик отправляется ремонтировать систему водоснабжения в трюме, и спустя полчаса из ржавых кранов третьего класса тонкой струйкой засочилась теплая мутная жидкость.

Моментально у умывальников выстраивается длинная очередь. В самом хвосте — нерасторопный башмачник Жозе Катарино. Вытащив из кармана серьги, он показывает их своему соседу:

— Не нужны тебе?

— Нет, зачем? Что я — индеец, что ли?

— Ну, может, у тебя есть невеста?

— Нет у меня невесты.

— Ну а просто девушка?

— Нет у меня девушки.

— Жаль, — вздыхает Жозе. — А у меня, понимаешь, денег хватило только на билет до Манауса. А еду в Порто-Вельо. Так вот, чтобы купить билет до Порто-Вельо, я должен продать эти серьги. Хорошие серьги. Мне их тетка подарила. Сказала, что лет сто назад ее бабке-негритянке эти серьги подарила хозяйка. За хорошую службу: бабка у нее поварихой была. Значит, не нужны тебе серьги? Жаль...

— А что делать будешь в Порто-Вельо? — интересуется сосед.

— Да то же, что и в Сан-Луисе: башмаки.

— Давай, давай, — говорит сосед. — Желаю удачи! Тут у нас, на Амазонке, только дурак не разбогатеет.

Почесав за ухом, он добавляет:

— Хотя, конечно, лучше начинать, имея деньги. Почему гринго (1 Гринго — распространенное в Латинской Америке название светловолосого и светлокожего иноземца, чаще всего североамериканца. — Прим. ред.) тут быстро богатеет? Он приходит сюда с капиталом. А деньги к деньгам липнут.

— И много тут гринго? — спрашивает Жозе.

— Говорят, даже бывают индейские деревни с белобрысыми детишками, — качает головой сосед и, перегнувшись за борт, показывает рукой: — Вон, видал?

К борту замедляющего ход «Лауро Содре» идут с берега лодки. В каждой сидят мальчишки, подымая над головой корзинки, сплетенные из пальмового лыка, соломенные игрушки.

— Видал? Вот такие мы — бразильцы. Всю жизнь копошимся с этими соломенными игрушками. Или, в крайнем случае, каучук собираем. А гринго — нет! Гринго сразу в землю лезет. Руду ищет: пока мы возимся, он миллионы зарабатывает.

Лодки идут с убогого причала, к которому подходит «Содре». Вероятно, именно тут можно было бы снимать фильм «Типичный поселок Амазонии». На каком-то невидимом пятачке земли, отвоеванном у реки и непроходимой сельвы, приютились на границе леса и воды черный причал, длинный сарай, сколоченный из серых досок, два десятка прижавшихся к мутной воде хибар. Дощатые тротуары. Сквозь щели между досками виднеется вода. Рядом со складом — лавка. На ее длинных полках — галантерея, пакеты с рисом, грампластинки.

— Будем стоять до вечера, — говорит метущий нашу палубу стюард Франсиско.

— Как? До вечера? Но почему? — ужасаются дона Луиза и дона Флора.

— Потому что будем грузить соль, — говорит капитан, — пять тысяч мешков.

В Кокале на борт подымаются еще две пассажирки. Двадцатилетняя мулатка Матильда, худая, беззубая, в рваном выцветшем платье, сопровождаемая семью детьми мал мала меньше и тремя беспородными собачками, тащит в руках сумку с убогим скарбом и ящик с курами. Спустя полчаса все судно будет знать, что Матильда едет в Оришимину к матери, что она убежала от мужа, потому что «устала рожать».

Вслед за Матильдой по трапу поднимается худенькая, бледнолицая девушка лет восемнадцати.

— Роземери, будь осторожна! — кричит с причала мать, осеняя дочку крестным знамением. — Не высовывайся, ради бога, не упади в воду! И не позволяй ничего матросам! Слышишь, Роземери?

«Это — моя земля!»

«Это — моя земля!»

Мы действительно простояли в Кокале весь день и даже часть ночи. И лишь где-то перед рассветом машины «Лауро Содре» вновь глухо заворчали, и редкие огоньки керосиновых ламп Кокала погасли в черноте амазонской ночи.

Утро следующего дня совсем не похоже на серую погоду Кокала. За кормой показывается краешек громадного багрового солнца. Радостно вскрикивая, носятся над пенистым буруном чайки. Оглушительно кричит петух в дощатой клетке. Сбежавшая от мужа Матильда вскакивает, достает, порывшись в мешке, пригоршню зерна и засыпает ее курам. Потом зевает и, встрепенувшись, бежит в туалетную: нужно успеть умыться до того, как начнут просыпаться остальные, иначе полдня простоишь в очереди. Потом Матильда будит детишек, ведет их умываться, а затем направляется с ними к окошку камбуза. Окошко откроется для раздачи утреннего кофе часа через полтора, но Матильда предпочитает занять очередь заранее, чтобы получить кофе горячим и свежим. Тем, кто окажется в хвосте, достанутся чуть теплые остатки, похожие на воду, в которой мыли посуду.

Показывает признаки жизни и первый класс. Хлопает дверь в каюте сеньора Фернандо. Он выходит на палубу с биноклем в руках и, жадно припав к нему, оглядывает берег.

— Это — моя земля! — говорит ему Жоао Алмейда, фазендейро с острова Маражо, морщинистый, безгубый старик с обтянутым кожей худым лицом, с седыми висками и маленькими хитрыми глазками. Вот уже второй день рассказывает он нам со снисходительной улыбкой бывалого человека о том, как умножал свое состояние, достигшее сейчас, к старости, весьма внушительных масштабов; одних только каучуковых деревьев у него около двух с половиной тысяч. Скота тысяч пять голов. Ну и прочее: орехи, джут, лесопилки...

— Мангровое дерево хорошо покупается в Европе, — рассказывает Алмейда, щурясь на начинающее набирать силу солнце. — А вот каучук доживает последние годы. Синтетика вытесняет.

— Трудно было наладить дело? — спрашивает сеньор Фернандо.

Слово «дело» звучит в его устах весомо и значительно. Он обращается к Алмейде с уважительным интересом, хотя при первом знакомстве этот Алмейда его просто покоробил: за столом он рвал руками рыбу с таким остервенением, что капли жира летели на платье доны Луизы!

Но сегодня сеньор Фернандо чувствует доверие к этому дельцу. Имения, земли и деловые интересы сеньора Фернандо лежат совсем в другой географической и климатической зоне — в прохладных южных степях Риу-Гранди, но он считает, что было бы ошибочно ограничивать себя узкими рамками своей второй родины (сеньор Фернандо — немец, натурализовавшийся в Бразилии). В его обстоятельных вопросах угадывается нечто большее, чем простое любопытство: он начинает подумывать о возможности помещения части своих капиталов здесь, в Амазонии.

— Сегодня здесь рай, — рассказывает Алмейда, затягиваясь дешевой сигарой. — Тишина и спокойствие. А вот когда я начинал, было трудно. С одними индейцами сколько пришлось повозиться, очищая от них наши земли! До сих пор у меня шрам на спине. Господь милостив, не позволил умереть от руки нечестивца: стрела угодила в лопатку. Три сантиметра вправо — и не разговаривал бы я с вами сегодня.

— А вы сами-то много прикончили индейцев? — спрашивает подошедший Итамар.

— Я-то? Да не считал. А потом, как и сосчитаешь: ведь стрелять приходилось в сельве и на реке: иной раз видишь, что он упал. А насмерть или только ранен, кто его знает?

Он закуривает новую сигару и продолжает:

— Потом, когда очистили землю от индейцев, начались другие беспокойства: когда созревает урожай орехов, нужно было нанимать пистолейрос для охраны. Иначе голытьба из окрестных поселков растащит урожай. Однажды с десяток таких мерзавцев собирали мои орехи, и мы решили проучить их. Они укрылись в одной из хижин в лесу. Мы их окружили, устроили настоящую осаду. Три дня стрельбы! — смеется он, растягивая до ушей свой безгубый рот. — Когда они поняли, что подохнут с голоду, но не уйдут от нас, сдались...

— Ну и что? — интересуется Итамар.

— Да ничего. Всыпали им мои ребята по полсотни плетей каждому и отпустили с богом. Потом они еще нас благодарили. Потому как думали, что прибьем их.

После утреннего кофе все разбредаются по своим углам. Итамар уходит в медпункт, пытаясь убить сразу двух зайцев: порекомендовать «докторе», как почтительно зовут молоденькую медсестру пассажиры, кое-какие лекарства из своего чемоданчика с образцами и заодно, как он сказал мне, весело подмигнув, «позондировать почву». Я не склонен осуждать Итамара за второе намерение: «доктора» Соня, стройная, смугленькая, с глубокими зелеными глазами и кокетливой прядкой на лбу, вполне могла бы претендовать на призовое место в конкурсе «мисс Амазония».

Пока я размышляю на эти темы, Итамар возвращается несолоно хлебавши: укладываясь рядом со мной на горячие доски палубы, он сообщает; что Соня исчезла где-то в клоаке третьего класса, куда он не полезет даже за самой красивой девушкой Амазонки.

Где-то около полудня «Лауро Содре» направляется к крохотному дощатому причалу Бревеса.

— Стоянка только для разгрузки почты — не более двадцати минут — сообщает стюард, проходя по палубе первого класса.

Третьему классу никто ничего не сообщает. Ежели и останутся на берегу, бог с ними!

Мы с Итамаром все-таки решаем ощутить под ногами еще один клочок амазонской земли. Прыгаем на причал, заглядываем в серый сарай, где размещается билетная касса. Тут же возле причала — серое здание префектуры поселка с национальным гербом над дверью. Около нее — небольшая толпа. Человек тридцать. Мы проталкиваемся и видим лежащее тело: мулат средних лет в серых рваных штанах, с голым торсом и тонкой цепочкой с крестиком на шее. На его левом виске — пулевое ранение. На земле — лужа черной крови.

— Мертв? — интересуется Итамар.

— Да, — отвечает кто-то. — Помер минут за двадцать до того, как вы причалили.

— Кто это его? — спрашиваю я.

— Приятель! Играли они в карты. Этот, — говоривший кивает головой в сторону трупа, — того обыграл. Приятель сказал: «Давай теперь — на руках. Кто сильнее?» И этот опять его перетянул. И тогда тот, — говоривший машет куда-то головой в сторону, словно показывая, куда исчез «приятель» убитого, — сказал: «В карты ты сильней меня, на руках — сильней, ну на пистолетах тебе со мной не сладить», вытащил пистолет и... Сзади нас гудит «Лауро Содре».

— Ну, пошли, а то останемся, — берет меня за руку Итамар. Потом спрашивает: — Ну а где убийца-то?

Люди молчат, словно удивляясь бестактности вопроса, потом кто-то нехотя кивает в сторону обступившей поселок сельвы:

— Где-то там.

Едва мы отчалили от Бревеса, как динамики внутренней трансляции пригласили на обед. В довольно просторном салоне, как называет это помещение стюард Франсиско, собирается за длинными столами вторая смена первого класса: пассажиры без детей. Чета Фернандо и Пауло. Жоао Алмейда и я с Итамаром закреплены за центральным столом. В молчании поглощается «рис-фасоль» — традиционное блюдо, украшающее наше меню два раза в день. Франсиско, все в той же выцветшей куртке, в которой он полчаса назад чистил туалеты наших кают, подает десерт: компот из сухофруктов. Прихлебывая мутный напиток, сеньор Алмейда кивает в сторону окна, за которым все так- же размеренно тянется назад зеленая сельва:

— Это все еще продолжается моя земля.

— Каррамба! — восклицает, кокетливо грассируя, сеньор Фернандо.

С каждым часом он проникается все большим уважением к своему собеседнику. И даже в разговорах с женой он уже не называет его, как вчера, «этот Алмейда», а говорит просто «Алмейда».

После обеда мои соседи залезают в каюты и отдыхают, переваривая пищу. Итамар делает еще одну попытку разыскать Соню. Кажется, это ему удается: он не показывается на нашей палубе до самого ужина.

О змее боидуне и прочих диковинных вещах

Четыре вечерних часа разношерстный мирок «Лауро Содре» живет бурной жизнью. Из бара первого класса изгоняется «третьеклассница» Надя — чернобровая ливанка, выдающая себя за цыганку и гадающая за три крузейро по руке. По каютам первого класса проносится тревожный слух о том, что в Бревесе к нам сели три известных на всю Амазонку вора. Дона Луиза и дона Флора всплескивают руками и устремляются к оставленным в каютах чемоданам. Ко мне робко стучит Жозе Катарино.

— Не хочет ли сеньор купить серьги?

Я благодарю и отрицательно качаю головой.

— Очень хорошие серьги, сеньор!

— Нет, нет, спасибо.

— И очень дешево. Почти задаром. Пусть сеньор сам назовет цену. Я, понимаете, купил билет только до Манауса...

— Это опять ты? — кричит стюард Франсиско, спускающийся из радиорубки. — А ну, марш отсюда!

Втянув голову в плечи, Жозе покорно уходит.

Стуча каблучками по трапу, спешит «доктора» Соня: в третьем классе кто-то чем-то отравился. Итамар приветствует ее хорошо поставленным театральным вздохом, а когда она, чуть улыбнувшись в ответ, проходит мимо, окидывает ее горящим взглядом с ног до головы и разводит руками, словно говоря: «Потрясающе! Никогда ничего подобного не видел!»

Вонь и чад встречают Соню еще на трапе. Чтобы пробраться к больной, гамак которой находится у самой кормы, рядом с умывальником по правому борту, она вынуждена шагать по ногам, переступать через миски с остатками ужина, пролезать под низко натянутыми гамаками.

Вытянув по полу черные худые ноги, женщины расчесывают детишкам головы, ищут блох в грязных, свалявшихся волосах. Старая негритянка качает ребенка, который мог бы быть ее внуком. Вцепившись грязными ручонками в пустую коричневую грудь, мальчишка тщетно пытается высосать несколько капель молока. Соня находит больную женщину, которая стонет в гамаке, держась за живот. Дает ей какие-то таблетки и спешит прочь. Быстрее, чтобы не задохнуться в этой вони!

Долгий путь сближает людей. До поздней ночи не стихают в третьем классе тихие голоса бывалых людей, рассказывающих новичкам любопытные истории об окружающем судно мире, в котором фантастическая явь сплетается с почти достоверной фантастикой. Об амазонских дельфинах, похищающих по ночам красивых девушек, и муравьях — эцитонах, уничтожающих на своем пути все живое во время своих страшных переселений. О громадной змее — боидуне, способной проглотить лодку с рыбаком, и рысях, неслышно крадущихся по ветвям деревьев.

По берегам реки раскинулся самый большой и самый слабо изученный лес нашей планеты, в котором ботаники пока что насчитали около четырех тысяч видов деревьев. Кстати, во всей Европе количество древесных пород не превышает двухсот.

В тихих заводях и заплесневелых протоках этой реки, заселенных гигантскими черепахами и вечно голодными крокодилами, плавает самый удивительный и самый большой цветок на земле — знаменитая Виктория-Регия, проходящая за четверо суток своей ослепительно прекрасной жизни быструю смену окраски: от снежно-белой до малиново-красной.

А когда выключают свет, беседы начинают стихать, и люди медленно расползаются по своим гамакам. Во мраке слышны тяжкие вздохи, торопливый шепот молитвы, стоны измученной Лурдес и дружные «аплодисменты»: заскорузлыми ладонями пассажиры лупят себя по ногам, по рукам, по лбу, по потным животам и морщинистым шеям, давя карапана — ненасытных, пьянеющих от человеческой крови москитов. Дружно храпят восемь нищих батраков из Терезины, подавшихся в поисках счастья и доли на строительство «Трансамазонки» — дороги, которую прокладывают южнее Амазонки через всю эту сельву с востока на запад. Скорчилась в драном гамаке Матильда, обнимая руками троих самых младших из своего выводка. Матильде снится оставшаяся далеко-далеко позади хижина из пальмовой соломы, ржавый кофейник, где дырочку возле носика приходилось залеплять глиной, и муж с вечно голодными глазами.

— И это все еще идет моя земля, — говорит Алмейда, лениво вытянув подбородок в черноту ночи, где на невидимом берегу медленно плывет назад огонек.

— Вот это да! — восхищается сеньор Фернандо, облокотившийся рядом с ним на палубные перила.

— Но когда же, наконец, кончится ваша земля? — изумляюсь и я.

— Часам к четырем утра.

Мы молчим несколько минут. Потом я спрашиваю:

— Ну а от берега в сельву далеко простирается ваша земля?

— Не знаю, — отвечает Алмейда, затягиваясь осветившей его морщинистое лицо сигаретой.

— То есть как это «не знаю»? — задохнулся от волнения сеньор Фернандо.

— А очень просто. Когда я делал заявку на эти земли, а было это лет тридцать назад, никто тут не интересовался глубиной твоей фазенды от берега реки в сельву. Земля делилась только по берегу: столько-то миль. А туда, в сельву, сколько освоишь, все твое. Никого это не интересовало. Да и сейчас, пожалуй, не интересует.

— Вот это да!.. — восклицает вконец подавленный этими масштабами сеньор Фернандо.

Мы снова молчим, вглядываясь в черноту ночи. Каждый думает о своем. Сеньор Фернандо — в который уже раз за сегодняшний день — подсчитывает, сколько голов скота ему надо будет приобрести для начала, ежели он, вдохновленный примером Алмейды, рискнет купить фазенду где-нибудь по соседству с имениями Алмейды.

Я соображаю, за какую цену придется мне снимать номер в отеле в Манаусе, когда туда придет «Лауро Содре», с учетом фантастической стоимости билета на самолет до Рио-де-Жанейро.

А сеньор Алмейда, вероятно, обдумывает предстоящие торжественные тосты и остроумные экспромты, которые ему надлежит произнести в пункте его назначения — Алмейрине, где он должен сходить завтра утром. Алмейда направляется туда, чтобы поблагодарить избирателей, «оказавших мне честь и доверие на прошедших выборах в законодательную ассамблею штата».

Окончание следует

Игорь Фесуненко

(обратно)

Ребята из млынской долины

Мой друг и коллега Алеш — натура увлекающаяся и непоседливая. В свои тридцать лет он успел объехать чуть ли не половину Советского Союза, побывать в Австралии и Штатах, исколесить Западную Европу. К тому же в душе Алеш романтик. Я до сих пор помню его восторженный гимн самому обыкновенному хмелю, пропетый им в сорокаградусную бакинскую жару:

— Пусть в наших реках нет золотоносного песка, а в недрах — «черного золота», нефти, — говорил он, вытирая градом катившийся пот, — зато у нас есть «зеленое золото» — хмель. Просто кое-кто еще не понимает, насколько он необходим человечеству. Вот, скажем, мы, чехи. Чем бы мы запивали наше национальное блюдо — свинину с кнедликами и капустой, — если бы наши предки не сообразили, что из хмеля можно варить божественный напиток — пиво? Впрочем, судя по тому, что за границей наш хмель покупают нарасхват, там тоже есть умные люди. Возьми такой пример. Ты сам видел, как красива наша Чехословакия, сколько у нас архитектурных и художественных памятников. И все равно многие иностранцы на вопрос, что им больше всего понравилось в Чехословакии, отвечают: пиво. Правда, и наши, когда возвращаются из-за границы и их спрашивают, что им там не понравилось, отвечают: пиво. А все дело в хмеле. Не зря же, когда наступает пора убирать его, и студенты, и рабочие, и школьники — вся молодежь на две-три недели переселяется в хмельники. Поэтому и «дочесну» — ежегодный праздник уборки хмеля в городе Жатец — называют молодежным.

Сегодня мы приехали в Братиславу на другой веселый праздник — праздник начала занятий у словацких студентов. Все утро Алеш рассказывал мне о студенческих традициях.

— ...Ничего нет удивительного, что у нас их масса. Ведь эдикт об основании пражского Карлова университета был издан еще в 1348 году Карлом Четвертым, королем Чехии и императором Священной Римской империи. Высшее техническое училище появилось в Праге в начале восемнадцатого века...

Дружно грянувший студенческий гимн «Гаудеамус игитур» заглушает рассказ Алеша. Мимо нас во всю ширину улицы течет необычная процессия: старающиеся сохранять серьезность парни в строгих цилиндрах, поющие девчата в непривычных средневековых платьях. На тротуарах цепочки зрителей приветственно машут студентам, большинство из которых недавно вернулось со строек, где они работали во время летних каникул.

— Лацо! Михалик! — Я невольно вздрагиваю от оглушительного баса Алеша у меня над ухом. — Жди вечером! Обязательно зайдем! — и Алеш машет вслед кому-то из проходящих.

Вечером мы сидим в уютной комнатке общежития «Молодая гвардия» в студенческом городке, что вырос в Млынской долине. По дороге сюда Алеш успел прочитать мне целую лекцию о значении для страны комплексных работ в Южной Моравии.

— Подумать только, — горячится он, — с каждым годом во всем мире бетон автострад и аэропортов, асфальт новых городов и промышленных строек съедают землю у природы! В одной Чехословакии за пятнадцать лет для сельского хозяйства оказались потерянными четыреста тысяч гектаров.

Прогресс, конечно, остановить нельзя. Значит, нужно заняться теми землями, которые попали у природы в пасынки. Вот, например, Южная Моравия. Места изумительные: перелески, луга, поля пшеницы и кукурузы, виноградники, сады, плантации табака и, конечно, хмеля. Только и забот у местных жителей хватает. Есть в Южной Моравии треугольник между известняковыми холмами Паланских Верхов на западе, слиянием рек Дыи и Моравы на юге и древним городком Стражнице на востоке. Ни мало ни много — почти 90 тысяч гектаров. Испокон веков два-три раза в год почти четверть земли там затопляется разливами рек Моравы, Свартки, Дыи и десятков речушек и ручьев. А каждое наводнение тянется от двух недель до двух месяцев. Смывает не только посевы, но, бывает, и дороги, мосты, дома. Каждое наводнение — миллионы крон убытков. Но и это еще не все. Кончается половодье — другой бич: засуха. Почва пересыхает, трескается. Опять потери.

...Теперь представляешь, как важна комплексная программа орошения и мелиорации для Южной Моравии, которую начали осуществлять в конце шестидесятых годов. Ну да о ней Лацо лучше расскажет. Он там весь третий семестр проработал, — подводит итог Алеш.

Наш хозяин Ладислав Михалик явно смущен. Он только что вернулся с реки Дыи и вдруг подвергся совместной атаке двух журналистов. Мне тоже становится неудобно за наше внезапное вторжение, но Алеш спасает положение. Когда он почувствует интересный материал, то умеет разговорить даже самого закоренелого молчуна. Слово за слово, и я узнаю, что Ладислав вот уже вторые каникулы подряд проводит на мелиоративных работах в Южной Моравии, где Алеш, оказывается, и познакомился с ним. В прошлом году Михалик в основном орудовал лопатой — был простым землекопом, в нынешнем получил повышение — стал бульдозеристом. Почему он выбрал именно Южную Моравию для третьего семестра? Не слишком ли там «грубая» работа для студента? Вот уж нет! Он с детства любит природу, а на таком строительстве как раз и можно помочь ей. Тем более после окончания высшей школы Михалик будет строителем. Впрочем, в молодежных бригадах вместе с ним трудились и будущие юристы, и психологи, и технологи.

В Южной Моравии такие бригады студентов, в большинстве членов Социалистического союза молодежи, можно встретить во многих местах. Да это и неудивительно, если учесть масштабы работ, ведущихся в «мокром треугольнике». Укрепляются высокими насыпями берега рек, сооружаются насосные осушительные станции, плотины, водохранилища, которые весной и осенью будут задерживать паводковые воды, а в период засухи отдавать их полям. Южная Моравия, конечно, не Сахара, но все же это самая теплая и самая сухая низменность в Чехословакии. Сейчас главные работы ведутся на реке Мораве около Годонина. Здесь предстоит углубить и выпрямить русло, чтобы увеличить его пропускную способность с 200 м3 воды в секунду более чем в четыре раза. Тогда даже при самом большом паводке Морава не будет выходить из берегов. Ладислав же работал на Дые, где в месте слияния ее с Моравой строится водохранилище.

— А знаете, какое самое интересное да и самое большое сооружение в южноморавском комплексе? — хитро улыбнулся Лацо, довольный тем, что поставил Алеша в затруднительное положение. — Водохранилище в долине около Новых Млинов. Во-первых, длина его будет двадцать километров, а ширина три. Во-вторых, сейчас в Южной Моравии нет ни одного дома отдыха поблизости от больших водоемов, а в гостиницах, домах отдыха, турбазах на берегах водохранилища смогут каждое лето отдыхать от восьмидесяти до ста двадцати тысяч человек. В-третьих, это будет настоящее птичье царство...

В таком грандиозном проекте, как тот, о котором рассказывал нам Ладислав, особое внимание уделено охране местной флоры и фауны. Дело в том, что Южная Моравия расположена на одной из главных трасс птичьих перелетов в Европе: ежегодно орнитологи регистрируют здесь до 260 видов птиц — всего на 100 меньше, чем на всей остальной территории Чехословакии. Большинство прилетает с первым весенним солнцем и покидает гнездовья лишь глубокой осенью. К тому же маршруты пернатых идут отсюда во все концы земного шара: в тундру и к мысу Доброй Надежды, в Гвинею и к скандинавским фьордам, в пески Северной Африки и на побережье Черного моря.

Поэтому в комплексном проекте работ в Южной Моравии есть специальный раздел, касающийся создания необходимых «удобств» для птиц. Поскольку часть нынешних заливных лесов исчезнет, их должно заменить водохранилище у Новых Млинов. Там для перелетных птиц будет создано несколько островков для гнездовий.

— Теперь представляете, что такое Южная Моравия сегодня и какой она станет завтра? — закончил свой рассказ Ладислав Михалик.

С. Паверин

(обратно)

Корабли приходят в Ленинград

Не успели мы с ледокола перейти на лоцманское судно «Ленинец», как на горизонте появились неясные очертания идущих кораблей. Нам даже не удалось прилечь на аккуратно прибранные койки в каюте, отведенной для дежурных лоцманов: матрос сообщил, что судно «50 лет Советской Украины» на подходе. И все же лоцман, с которым мне предстояло подняться на встречаемое судно, открыл бельевой шкаф, достал постельные принадлежности, но, подумав, положил обратно. Пока мы шли на ледоколе из порта сюда, на кронштадтский рейд, я надеялся познакомиться с лоцманом поближе, но ни на ледоколе, ни здесь, на «Ленинце», такой возможности не представилось. Сняв ботинки и укладываясь на диване, он ответил на мой удивленный взгляд:

— У лоцмана главное: уметь использовать любое свободное время для отдыха, чтобы в любой час быть готовым к работе. После этого стало очевидным, что знакомство может состояться только в деле, во время проводки.

Когда в диспетчерской мне сказали, что в море я выйду с Василием Тюхиным, самым молодым лоцманом порта, сорокового года рождения, — это меня и удивило, и обрадовало. Обрадовало потому, что легче будет найти с ним контакт, а удивило потому, что лоцманы — это, как правило, люди в возрасте, уже отплававшие капитаны и штурманы с большой практикой. На современном флоте можно встретить немало молодых капитанов, но лоцманов...

Вокруг нас белое ледовое поле Финского залива, и на нем одинокие, с зияющими бойницами форты, которые начал строить еще Петр Первый. В те времена пушки стреляли недалеко — восемьсот метров, и поэтому перекрестный артиллерийский огонь преграждал кораблям шведов путь к городу. Строительство фортов продолжалось до начала нашего века. Недалеко виднеются башни Кронштадта; артиллерия и корабли этой крепости в Великую Отечественную войну не пропустили вражеские суда к морским воротам Ленинграда.

Здесь, на кронштадтском рейде, круглый год дежурит лоцманское судно «Ленинец», чтобы встречать суда, идущие в Ленинград, указать им ориентиры, высадить лоцмана, обеспечить безопасность плавания по узкому извилистому фарватеру протяженностью в двадцать семь морских миль.

Ледокол «Семен Дежнев», встретив у приемного буя за горизонтом два судна, приближался к нам, оставляя за собой канал чистой воды. В кильватере у него шли небольшое западногерманское судно и за ним громадное, еще не ясных форм «50 лет Советской Украины».

После короткой команды взревели мощные двигатели «Ленинца», и судно начало разворачиваться по битому льду среди торосов. Василий Тюхин подошел к радиотелефону:

— «Семен Дежнев», я — «Ленинец»... Выходим вам навстречу. Встанем в пяти кабельтовых.

Темнеет. Небо низкое, с багровым горизонтом. Ледокол проходит за кормой «Ленинца». На подходе небольшой западногерманский лесовоз с надстройками на корме. Видно, что он идет на балласте — без груза. Высоко на корпусе, над белой кромкой льда видна грузовая ватерлиния. «Ленинец» медленно разворачивается кормой к его корпусу.

— Курс триста пятьдесят...

— Триста пятьдесят, — повторил рулевой.

Лоцманское судно, работая машинами назад, как бы вошло в ледовую траншею, чтобы твердо, без дрейфа, подойти кормой к встречаемому судну, мягко коснувшись его корпуса. «Ленинец» дал один длинный гудок. Лесовоз ответил тем же. Значит, понял маневр лоцманского судна. На «Ленинце» ребята волновались: боялись, что на лесовозе не поймут и не остановятся. Такое случалось с иностранцами. Лоцман Анатолий Селезнев уже стоял на корме, ожидая лесовоз, а Василий Тюхин через палубный динамик (по рации с лесовозом связаться не удалось) передал на английском языке, чтобы западногерманское судно гасило инерцию и встало серединой корпуса к корме лоцманского судна.

Подходит и «50 лет Советской Украины», водоизмещением около двадцати тысяч тонн, длиной сто шестьдесят метров, и на борту виден матрос, который держит на планшире свернутый штормтрап, поджидая лоцмана.

— «Ленинец», я — «Яне», — раздался по рации голос Анатолия Селезнева с лесовоза. — Как слышите меня?

Кто-то из ребят пошутил:

— Пришел русский лоцман и наладил связь.

Наконец настала и наша очередь. Предстояло с кормы «Ленинца» подняться на высоченный борт по обледеневшему веревочному трапу, который наверху, на палубе, страховал матрос. На флоте есть вещи, о которых не говорят вслух: например, умеешь ли ты плавать или можешь ли в открытом море в шторм подняться с катера по штормтрапу на большое судно. Об этом деликатно умалчивают, но непременно подстраховывают, и делают это не навязчиво, не задевая мужского самолюбия и не подчеркивая, что ты не моряк. Конечно же, Василий Тюхин не знал, бывал я раньше в море или нет, терпел ли бедствие. На подробное обоюдное знакомство времени не было, и лоцман до последнего момента вел себя так, словно не замечал меня. Но едва я шагнул к трапу, как услышал за спиной его спокойный голос:

— Когда поднимаешься по трапу, все время надо чувствовать три точки опоры.

Я понял, что его безразличие было чисто внешним, до сих пор так он подчеркивал свое отношение ко всему, что не относилось к его работе. Может быть, это объяснялось его молодостью.

Наверху у борта нас ждал матрос. Он подал руку, и я вспомнил, как всегда, поднимаясь на суда по трапу, чувствовал твердую руку матроса, помогающую сделать последний рывок через высокий борт, руку, подхватывающую тебя на последней ступени, иногда самой трудной.

Продрогнув в ожидании на палубе «Ленинца», мы с удовольствием ощущали тепло просторной и уютной рубки. В рубке темно, но она заполнена разноцветными огоньками контрольных приборов.

После короткого приветствия капитан отходит в сторону, и с этой минуты командует лоцман.

— Самый малый вперед... — Лоцман как бы осваивается и знакомится с судном, с его ходом. А все остальные, и я в том числе, — с лоцманом, с его умением и опытом.

— Самый малый, — повторяет штурман, отводит ручку телеграфа. Я замечаю, что он, как и капитан, и матрос, и я, поначалу несколько удивлен молодостью лоцмана.

— Руль лево пять...

— Руль лево пять, — отозвался матрос.

Капитану судна Юрию Николаевичу Алыбину сорок шесть лет. Это крупный, крепкого телосложения одессит. Сейчас он возвращается после шестимесячного плавания. Его судно заходило в Хайфон, Бангкок, Рангун, Сингапур, в порты Малайзии — Кланг и Пенанг, в Европе — в Булонь, в Антверпен, Гамбург, Роттердам, пересекло экваториальные воды, вышло в Атлантику и затем в северные моря. «50 лет Советской Украины» прошло не одну тысячу миль, и это чувствуется в атмосфере ходовой рубки корабля, в настроении капитана. Он укутан в шубу, словно все еще не может согреться после того, как вошли в Балтийское море. Его можно понять: несколько месяцев плавали и работали при плюс двадцать семь — тридцать градусов — и вдруг льды... На первый взгляд кажется, что Юрий Николаевич «выключился», не думает о судне. Он ходит по рубке и иногда позволяет себе говорить вслух:

— Сейчас меня встретят жена и дочь... Интересно, как их там устроили?

Его жена и дочь должны были приехать в Ленинград из Одессы на время стоянки судна в порту.

Проходим Кронштадтскую стену. Стемнело.

— Лево руля двадцать, — командует лоцман.

— Лево руля двадцать, — отвечает матрос.

— Слушайте внимательнее, — неожиданно обращается капитан к матросу. — Выполняйте команды точнее.

Капитан увидел, что лоцман чуть поторопился с поворотом, и выговорил матросу, а не лоцману. Лоцман почувствовал, что капитан заметил его небольшую ошибку, деликатно принял это замечание и скомандовал:

— Одерживай нос вправо...

С этой минуты стало ясно, что между капитаном и лоцманом установились взаимопонимание и доверие, которые возникают в начале, в середине или к концу пути, но лучше, как сейчас, в начале.

Темноту рубки рассек матрос в белом халате. Он тихо поставил поднос с кофе и бутербродами, а капитан приправил все это хорошими сигаретами.

Ветер принес снег, и видимость была нарушена. Теперь лоцман часто выходит на открытый мостик, где морозный воздух обжигает лицо, и подолгу стоит, вглядываясь в темноту. В рубке тихо. Только ровно, на одной ноте поют машины. Едва виден силуэт матроса у штурвала, где-то в углу у иллюминатора прислушивается и наблюдает капитан. Его присутствие хоть и ощущается, но оно деликатное, ненавязчивое: ведет судно лоцман. Судно идет в наступившей темноте, но за ним ведут наблюдения радиостанции береговых диспетчерских служб. Они вдруг возникают в рации и слышно:

— Я — УМА-3. Прием... Слышу вас хорошо...

— Нам нужны два буксира на двадцатый причал, — включается в разговор лоцман. — Через полтора часа...

Судно все еще идет в открытом море — по каналу, отмеченному буями. Я пытаюсь разглядеть впереди створные огни, но вижу лишь тусклые одинокие огоньки, разбросанные в беспорядке. То, оказывается, мы проходим мимо землечерпалки, то мимо встречного судна. И только один лоцман как будто видит красные и белые буи, бочки, створные огни... Вглядываясь в ночь, он по одному ему знакомым приметам и признакам точно знает, как провести корабль по узкому каналу, по фарватеру, шириной шестьдесят метров.

Постепенно начали проявляться в ночи огни Ленинграда. Справа мы на траверзе Петродворца, слева — более тусклые огни Васильевского острова. В хорошую погоду Ленинград открывается далеко с залива, и видно, как на солнце блестит купол Казанского собора, шпиль Петропавловской крепости, и город вытягивается в одну линию, но, чем ближе к порту, на первый план выступают новые дома, и весь дворцовый Ленинград закрывают собой башни-новостройки Васильевского острова.

Город возник неожиданно, словно до поры до времени в нем не было света, но вот включено все освещение разом, и оно сливается в одну плотную стену огней. Оборачиваюсь на голос из темноты рубки у иллюминатора и слышу:

— Ни один город в Союзе не распахивается с моря весь, сразу, во всю величину, как Ленинград.

Лоцман пересекает рубку и подходит к радиотелефону:

— Трансфлот, я — «50 лет...». Где находятся прибывшие члены семей экипажа?

— У нас в гостинице, а сейчас звонили еще с Московского вокзала...

— Если спросят еще, скажите, что мы в канале, скоро должны подойти.

— Подойдете к причалу, проинформируйте меня, — просит диспетчер трансфлота.

— «50 лет..,», я — «Ленинград»... вам навстречу идет судно.

Это уже береговая служба «Раскат». Весь канал разбит на пять секторов, и пять операторов по радиолокационным установкам следят за продвижением судов. Иногда корабль может пройти фарватер порта без лоцмана, с помощью службы «Раската». Но это могут себе позволить только свои ленинградские капитаны, которые хорошо знают обстановку канала, все его каверзные участки. «Раскат» помогает лоцманам в основном при плохой видимости и когда по каналу интенсивное движение.

Наблюдая за работой лоцмана, понимаешь, что есть ситуации, когда никакая техника не заменит человека. Капитан, прошедший тысячи миль, возвращаясь в порт, не станет рисковать судном. И одно то, что лоцман первым поднимается на судно как представитель города, провожая корабль, последним сходит с судна, говорит о том, что, как бы технически ни изменился флот, эта фигура человека всегда будет дорога морякам и, пожалуй, ничто не изменит эти старые, добрые традиции... Когда к порту подходит иностранное судно, то на его борт первым поднимается лоцман как представитель государства. По его внешнему облику, по его работе иностранные моряки судят о стране, о людях.

...В октябре 1955 года в Ленинград с визитом дружбы пришла Британская эскадра.