Слушаем пульс ледника

Вездеход полез в гору. Подъем крутой и продолжительный, а наверху сплошная стена из облаков. Отчаянно скрипя, машина доползла до верха. Сразу лязг металла о камни стал глуше. Мы в облаке. Нос вездехода упирается в серый податливый кисель, он ползет вслепую, упорно, пока не глохнет мотор. Все вылезают, Мы прибыли к месту нашего назначения — на плато к леднику ИГАН.

Нас девять человек. Фототеодолитный отряд отдела гляциологии Института географии АН СССР, сокращенно ИГАН, которым руководит гляциолог Дмитрий Цветков. У него две правых руки — геодезисты Юра Перегудов и Саша Бруевич. Две левых — картограф Лариса и Наташа, медик по профессии и кулинар по призванию. Плечи экспедиции, ее рабочий — ваш корреспондент. И если продолжить аналогию — ноги экспедиции — три водителя вездеходов, три Володи — Лепилин, Довжко и Михалев. Последний «по совместительству» еще и научный сотрудник отдела гляциологии ИГАНа, член ученого совета Полярно-Уральской экспедиции института, автор многих известных у нас и за рубежом научных трудов.

На Полярном Урале нам предстоит побывать на ледниках Обручева и ИГАН, которым (как шутит Дима) уже готовы присвоить звание «заслуженный ледник СССР». А было время, когда собирались закрыть всякие наблюдения на Полярном Урале.

История этого края вообще необычна. В начале века крупнейшие ученые считали, что на Полярном Урале нет и не должно быть ледников, так как эта область лежит ниже хионосферы (1 Хионосфера — пространство (сфера) вокруг Земли, где среднегодовая температура ниже 0° С.). Да и потом, когда географы все же нашли здесь ледники, «гляциологическое» пренебрежение к краю оставалось. Ледники здесь очень малы, настоящие пигмеи среди ледников. А гляциологов манили к себе гиганты.

Но мал ледничок, да дорог. Оказалось, что полярноуральские пигмеи живут полнокровной жизнью по всем ледниковым законам нашей Земли. Кроме того, они не безлики, компактны, и их удобно изучать. Каждый имеет, если можно так выразиться, свою индивидуальность.

Так, ледник ИГАН — «двуязычный». Этим, правда, не удивишь, есть и более «языкатые», скажем, с двадцатью и более языками. Но у ИГАНа один язык ползет в Европу, а другой в Азию.

Или ледник Обручева, один из красивейших. Гигантская каменная раковина распахнула створки. В глубине ее фосфоресцирует правильной формы голубая жемчужина-ледник. Створки раковины, из розового песчаника и зеленых сланцев, уходят ввысь на 500 метров, а края усыпаны лезвиями вершин. Раковина будто уронила слезу, и та застыла рядом с бирюзовой гладью озера. Над всем этим взметнулся тысячеметровый каменный меч...

Преодолев плато, начинаем подниматься по склону, напоминающему необитаемый пейзаж Луны. Обломки камней. Глазастые лишайники с каждого камня смотрят на нас. Зеленоватую каменную пустыню нарушают оазисы зеленого и коричневого мха.

Морена. Камни истирают друг друга в порошок. Гигантская адова мельница работает невидимо, безостановочно. А заводит ее язык ледника, который сейчас невинно лежит, поблескивая голубыми искрами.

Выше него — морщинистое лицо самого ледника с оспинами щебня. Непрекращающаяся борьба с мореной измотала «старика». Незащищенное «лицо» пылает на солнце, теплые дожди размывают трещины.

Живут ледники Полярного Урала за счет метелей, потому и получили название наносных или навеянных.

Кстати, по количеству метелей горная область Полярного Урала занимает одно из первых мест на Земле и сравнительно немногим уступает побережью Антарктиды в районе Мирного. Здесь в году 164 метельных дня!

Ледники дышат, гляциологи говорят: ледники пульсируют. За зиму ледник вырастает, и язык его выходит далеко вперед, а летом наоборот — ледник сокращается.

Но какова динамика этих пульсаций, какой частоты пульс ледника? Из года в год приходят гляциологи сюда, чтобы измерить этот пульс, вывести его закономерность. Методами объективного анализа, основанными на теории поля и математической статистики, установить связи — функциональные для неслучайных процессов и вероятностные для случайных — между всеми существенными компонентами.

За десять лет наблюдений на ледниках Полярного Урала накопился большой статистический материал. Когда его проанализировали профессор П. Шумский, Д. Цветков и В. Михалев, то родились предположения о механизме колебания ледников. (Такие выводы трудно было сделать при обработке данных больших ледников, так как наблюдать за поверхностью по всей их площади чрезвычайно трудно.) Ледник подвергается вынужденным колебаниям, вызываемым изменением внешней нагрузки. Грузный и спокойный на вид, ледник оказывается весьма нервным созданием. Стоит на него с внешней стороны надавить, как он весь «закипает», все поля напряжения мускульно наливаются, скорости деформации от этого увеличиваются, и его начинает «лихорадить». Чтоб «успокоиться», он вынужден продвигаться вперед.

Т

еория колебания ледников в будущем позволит давать очень точные прогнозы.

Если ученые знают, какая будет зима, снежная или бесснежная, то, пользуясь выведенными закономерностями, они смогут с уверенностью предсказать, насколько ледник продвинется вперед или отступит назад. Более того, можно будет значительно точнее реконструировать далекое и загадочное прошлое ледников. Незаметная, не блещущая эффектными «озарениями», но такая необходимая для понимания жизни всей Земли работа.

Владимир Михалев с Юрой забуривают в тело ледника новые вешки, а мы с Димой забираемся на восточный склон, на точку «Бровка». И ведем фототеодолитную съемку.

Еще когда мы поднимались к морене, погода начинала портиться. А только поставили инструмент, как через верхний край горы перелился клубящийся вал облаков и пополз вниз по леднику к его озеру. За первым валом появился второй, потом третий. Ветер с силой швырнул пригоршню камней. С большим трудом удалось устоять на ногах и укрыть полиэтиленовой пленкой фототеодолит.

С шумом скатываемся под каменный навес — и вовремя. Гигантская каменная лавина сорвалась со склона. Семь минут сыпались камни, вонзаясь в поверхность льда. Одна глыба — на глазок весом с тонну — торпедой проскочила до середины ледника, оставив глубокий шрам.

Невозмутимый Дима сказал:

— Ну вот и хорошо, теперь мы имеем несколько новых ориентиров на леднике.

Камнепад сменился столь же ожесточенным ливнем, а ливень — мягким тягучим дождем. Ледник мгновенно преобразился. Тысячи струй помчались по его уклонам, съедая корку и делая из него настоящий большой каток. И вдруг сквозь низкие облака по льду поползли солнечные пятна. Только в облаке появилось окно, открылся ледник — начинаем фотосъемку. Опять накрыло и моет нас дождем. Так, исподволь, как охотники в засаде, мы и продолжали работу. Когда был сделан последний снимок, стало совсем темно, подул резкий ветер и хлестнул сильный боковой дождь...

В. Брель, наш спец. корр.

(обратно)

Хозяева восставших гор

И здесь нужно лежать, уткнувшись в горячий песок, сливаться с кустарником, прятаться в скалах, выжидая, пока прекратится налет.

И здесь ветер развеивает пепел сожженных деревень, а дети спят в пещерах и бомбоубежищах. И эту страну опалила война...

Мы наблюдали, как высоко в небе делали разворот два английских самолета «страйкмастер». Они пикировали на деревушку километрах в двух от нас. Солнце палило нещадно, лишая желания двигаться, и, казалось, расплавляло мозг. Пахло горячей пылью, сухой травой, верблюжьим пометом, пересохшей кожей бурдюка, в котором давно кончилась вода. Ракеты с самолетов, прочеркивая небо, уходили куда-то за отрог горы.

Наконец «страйкмастеры» улетели. Мы отряхнули песок и направились туда, где падали ракеты. Горела деревушка Маброф, и пламя поглощало жалкие остовы хижин. Я был здесь почти два года назад (1 Очерк о первой поездке А. Васильева в освобожденные районы Дофара был опубликован в № 12 журнала «Вокруг света» за 1973 год.) и сейчас вспомнил, как чудесно нас тогда встретили. Жители по обычаю выстроились кружком, мы со всеми троекратно перецеловались, а затем нам предложили полные чаши верблюжьего молока.

Теперь в Маброфе не было людей. Англичане напрасно расходовали ракеты. Наш сопровождающий — комиссар Ахмед, лет двадцати пяти, казавшийся старше из-за густой черной бороды, — поднял с земли большой осколок и протянул нам:

— Фосфорная бомба. Она не только все сжигает, но и отравляет жертву.

Те же самые фосфорные бомбы и такие же следы пожарищ я видел на горькой земле Вьетнама, в джунглях Лаоса, на каучуковых плантациях Камбоджи, в долине реки Иордан... И здесь, в Дофаре, уже седьмой год сражаются и гибнут люди.

В прошлое мое путешествие в Дофар я не видел английских военных самолетов, но, наверное, главной причиной был густой туман, покрывавший горы и плато. На этот раз редкий день проходил без рева «страйкмастеров» над головой, на редкой стоянке мы не видели воронок, пожарищ, осколков. Руководители Народного фронта дали мне список сожженных деревень. Их оказалось несколько десятков. Правда, за прошедшие два года дофарские повстанцы вооружились тяжелыми пулеметами и создали подобие противовоздушной обороны. Нам не раз приносили достоверные свидетельства ее успехов: обломки английских самолетов.

Из Маброфа мы направились на север, в горы. Солнце только что миновало зенит, и казалось, что идешь по раскаленной жаровне. На этот раз мы попали в Дофар в пик жаркого, сухого сезона — в апреле — мае. Никогда мне не приходилось испытывать такой жары. Мы обычно снимались со стоянки в четыре-пять утра, шли до девяти, а затем прятались в какой-нибудь тени часов до четырех дня. Но сейчас нас задержала бомбежка, а дневать без воды под отвесными лучами солнца никто не хотел.

Трава в горах выгорела. Деревья по большей части сбросили листву и стояли сиротливо обнаженные, корявые и колючие, похожие на вырванные из земли и поставленные торчком корни. Нужно было идти медленно, чтобы не сорвать дыхания и не свалиться от солнечного или теплового удара. До ближайшего источника оставалось несколько часов ходьбы.

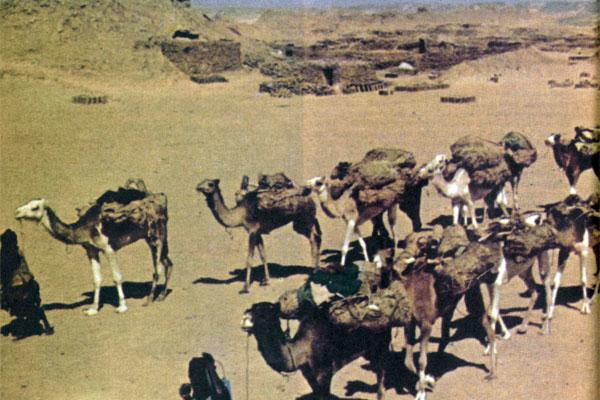

Нас предупредили, что все дороги в Дофаре перекрыты постами и заставами Народно-освободительной армии. Мы уже несколько дней шли по горам, но встречали лишь караваны верблюдов, груженные рисом, консервами, боеприпасами.

— Где же армия, бойцы? — спросил я комиссара Ахмеда, когда мы наконец добрались до бассейна у подножия гладких черных скал, припали к чистой воде пересохшими губами и несколько утолили жажду.

— Могу показать, — усмехнулся он, приставил ладони к губам и издал звук, похожий на клекот орла.

В ответ раздалось тихое пощелкивание, и на скале метрах в пятидесяти показалась курчавая голова бойца. Там находилось пулеметное гнездо.

Вокруг источника «сладкой воды» раскинули широкие развесистые кроны смоковницы с сочными зелеными листьями, образовав несколько островков густой тени. К воде и прохладе собрались обитатели окрестных пещер. Крестьянин средних лет, с аскетическим лицом и длинной бородой, одетый в грязно-белую рубаху до пят, пригнал несколько верблюдов. Пожилая женщина в заплатанном зеленом платье с волочащимся по земле подолом, но в серебряных браслетах и ожерельях уселась около воды на камень и равнодушно смотрела, как ее козы забрались прямо в бассейн. Несколько мужчин, кто в юбках фута, кто в потрепанных брюках и гимнастерках, в холодке обменивались последними новостями. Молоденькая девушка, похожая на стройную газель, прогнала хворостиной коз и начала набирать воду в бурдюк старой консервной банкой. Я примерился к полному бурдюку. В нем было пуда полтора, не меньше. Девушка легко вскинула на плечо бурдюк и грациозной походкой пошла по тропе в горы. Путь ей предстоял неблизкий, километров пять. Картина была патриархальной и мирной. Мы почти забыли, что совсем недавно слышали вой падающих ракет и видели горевшую деревню.

Резкий свист со скалы вернул нас к действительности.

— Тревога!.. Самолеты!..

Мы попрятались в скалы и наблюдали, как высоко в небе пролетала на запад четверка «страйкмастеров».

...С утра мы слышали отдаленный грохот боя и, когда подошли к штабу Западной зоны, обнаружили лишь теплую золу от костров, брошенные котлы и несколько бойцов тылового охранения.

— Все ушли на плато отбивать рейд наемников,— сообщили нам.

Еще один день закатился золотым солнцем за ломаный гребень дофарских гор, наступила долгожданная ночная прохлада. Глухие разрывы и пулеметные очереди, доносившиеся издалека, утихли.

Мы заночевали в большой, просторной пещере. Здесь размещалась ставка командования Западной зоны и отдыхали бойцы. С потолка пещеры свешивались сталактиты, образовывавшие причудливые арки и колонны. Между ними чернели потайные ходы, ведущие в недра горы к складам оружия и продовольствия: пещера служила также перевалочной базой для снабжения подразделений, которые сражались дальше, близ Салалы.

Нас разбудили громкие голоса. Пещера заполнилась десятками вооруженных, возбужденных людей. В углу ярко горела керосиновая лампа, и группа командиров осматривала захваченное английское оружие.

— Пошли, я тебя познакомлю с героем сегодняшнего боя, Мухаммедом Али, — потянул меня Ахмед к вооруженному автоматом бородачу, стоявшему поодаль. Мухаммед Али выглядел, пожалуй, как типичный араб пустыни — у него была смуглая кожа, крупный горбатый нос, жилистое тело. Свою бороду он аккуратно подстригал, оставив лишь неширокую полоску с мыском на подбородке. Бороду дополняли щегольские усы. Лицо Мухаммеда казалось спокойным и немного надменным.

— Откуда здесь взялись англичане и наемники? — спросил я его.

— Прошлой ночью две роты наемников выехали на автомашинах из лагеря Хаглит. Ты знаешь, что это за лагерь?

— Нет.

— Смотри, — показал он карту. — К северу от гор у англичан есть в пустыне одна база. Мы их никак не можем из нее выкурить, потому что подступы видны как на ладони, и в случае опасности с базы вызывают по радио авиацию.

— Это далеко отсюда?

— Километров сто по пустыне... Так вот, наемники заняли брошенный год назад военный пост Даан-Хор. Наверное, хотели закрепиться в Западной зоне.

— Как вы узнали об их появлении?

— Пастухи... Недалеко пасли коз два бедуина, они и сообщили в штаб... Дальше Даан-Хора наемники не пошли. Они установили орудия и начали стрелять по горам, чтобы нагнать страху. Но не сообразили выставить боевое охранение, хотя густой кустарник подступал прямо к их позиции. Пока наемники были заняты обстрелом гор, мы подобрались к ним и открыли огонь из минометов. Дело было перед заходом солнца. Эти горе-вояки не выдержали, погрузились в автомашины и поспешили удрать. При отходе один из грузовиков подорвался на нашей мине...

В эту ночь в пещере больше никто не спал. Мы сидели с Мухаммедом Али на краю обрыва и наблюдали, как светлеет черная долина. Над гребнем горы показался сегмент солнца, и восточная часть неба стала золотистой. Светило поднималось быстро, буквально на глазах. Темно-синее небо голубело, как будто выгорало, приобретая обычный белесый оттенок. Рыжие горы и корявые безлиственные леса, отдохнувшие в ночной прохладе, снова оцепенели в неподвижном зное.

...«Дерево свободы растет быстрее, если его поливают кровью борцов». Я не раз слышал эти слова в Дофаре. Они не показались мне просто красивой фразой.

Один из основателей Народного фронта говорил мне:

— Мы считаем, что только та революция достигнет успеха, которая не страшится жертв.

Он протянул мне пачку листовок, каждая с портретом бойца и подписью: «Пал смертью храбрых». Я вглядывался в юные, почти детские лица и вдруг увидел два знакомых, они промелькнули передо мной прошлый раз то ли на привале, то ли в пути. И вот этих юношей нет. Они погибли.

Но многие из тех, кого я знал раньше, продолжают борьбу. На одной из горных троп я встретил сопровождавшего нас два года назад бедуина Сайда с его неразлучной, отлично вычищенной винтовкой. Казалось, он еще больше высох. На его голове, подстриженной «под ноль», шрам от осколка. Он возвращался из госпиталя и снова шел с отрядом в зону боев. Все так же воинственно топорщились его колючие усы.

Другая встреча была совсем неожиданной.

Меня познакомили с Гудой в Бейруте за год до второй поездки в Дофар. Мой друг, ливанский студент, предложил мне:

— На нашем факультете учится одна дофарка, активистка Народного фронта. Хотите встретиться с ней?

— Буду рад.

Мы прошли по вечерней улице Хамра, где кафе со столиками, стоявшими прямо на тротуаре, были битком набиты нарядной публикой, а по мостовой бампер к бамперу шли машины, не включая фар — все заливал свет реклам, — свернули на улицу Жанны д"Арк и направились к американскому университету. Напротив него, в одном из снэк-баров за чашкой чая сидела худенькая, изящно одетая девушка. Она писала в блокноте математические формулы.

— Товарищ Гуда, — представил ее ливанец, и я ощутил энергичное пожатие маленькой руки.

— Почему вы вступили в Народный фронт? — спросил я Гуду, когда мы уселись к ней за столик.

Она ответила не сразу:

— ...Видите ли, когда я была еще подростком и жила в Салале, в семье довольно обеспеченной и счастливой, я увидела однажды, как стражники избивали провинившегося раба на глазах у его дочери. Тогда я решила посвятить свою жизнь борьбе против угнетения.

Скажу откровенно: в то время я ей не поверил, несмотря на ее серьезный тон, уж слишком хрупкой и изнеженной выглядела эта девушка.

...Утренний переход выдался особенно тяжелым для нашего отряда. Подошло к концу продовольствие, и накануне наш рацион состоял лишь из вареного риса и чая. Мы натощак поднимались на перевал, где не было источников воды, и бойцы к своей тяжелой выкладке добавили еще полные бурдюки. Дневали мы в тени скалы в каменистом пади и наслаждались ветерком. Вечерний переход показался уже легче, и мы еще засветло пришли к школе, о которой в освобожденных районах сочиняли стихи и слагали песни.

У портрета Ленина в почетном карауле замерли подростки, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Мальчишки и девчонки в возрасте от 6 до 14 лет под звуки горна собрались на торжественную линейку. Их горящие глаза следили за тем, как на шест поднимается флаг Народного фронта. В центр площадки вышла... Гуда. На ней были брюки и солдатская гимнастерка, перепоясанная ремнем с тяжелым патронташем, за плечами винтовка.

— Что здесь делает Гуда? — спросил я Ахмеда.

— Товарищ Гуда — директор школы.

— Мы собрались сегодня, — начала девушка звонким голоском, — чтобы отметить день рождения великого вождя всех угнетенных, человека, имя которого стало знаменем борьбы, веры, надежды...

Она изменилась за этот год: еще больше похудела, посуровело и обострилось ее лицо. Но тихая и спокойная улыбка осталась все той же.

После линейки Гуда приветливо, как старых знакомых, встретила нас, угостила крепким чаем, провела по школе, познакомила со своими питомцами. Да, она бросила университет, чтобы перебраться в эти угрюмые, но дорогие ее сердцу горы. Зачем? Учить детей. В школе имени Ленина было 350 учеников — дети дофарских беженцев и солдат Народно-освободительной армии, рабов из Салала и кадровых работников Народного фронта.

Школа. При этом слове у нас возникают в памяти светлые классные комнаты и парты, лаборатории и спортивные залы. Два года назад в Далькуте «школа» с десятком-другим учеников располагалась на гальке пляжа. Сейчас на площадке, под деревьями с воздушными корнями, в тени нависших скал было разбито несколько продранных палаток. Их не хватало, и к ним пристроили пяток хижин, сложенных из сучьев. На солдатских одеялах спали, ели и учились дети. Зимой они дрожали от пронизывающего холода, в апреле — мае изнывали от жары, затем наступал сезон дождей и туманов, когда месяцами на ребятах не оставалось сухой нитки.

И все же это школа.

— Мы начинаем с того, что учим детей арабскому языку, так как в горах жители говорят на своих диалектах, — рассказывала Гуда. — Мы даем начальные представления об анатомии и физиологии человека, естествознании, математике, знакомим учеников со всемирной историей и географией, рассказываем о положении в зоне Персидского залива, о революционных движениях во всем мире. Мы хотим, чтобы дети оказались достойны современного мира и были готовы жить в новом обществе, основанном на социальной справедливости.

В школе всего три учителя. Ученики разбиты по звеньям и отрядам, они сами по очереди убирают жилища и территорию, носят воду в тяжелых бурдюках, собирают дрова, разжигают костры, чистят котлы, готовят пищу. Питание непритязательное — рис, немного томатной подливы, чай с ложкой сгущенки. Впрочем, это уже много значит для детей, которые раньше лишь изредка ели досыта.

— Ты привыкла к жизни здесь? — спросил я Гуду. — Тебе не трудно?

— Вскоре после приезда сюда я тяжело заболела от плохой воды. Товарищи отправили меня в Аден лечиться. Потом я привыкла к воде и плохо сваренному рису. Сначала мне было тяжело в горах, я тратила час на дорогу, которую другие преодолевали за пятнадцать минут. Давила плечо винтовка. Но я знала: так надо, и постепенно привыкла.

— Ты не жалеешь, что приехала сюда?

Гуда не успела ответить. Прозвучал пронзительный свисток. Лица детей на мгновение обратились к небу, затем все бросились врассыпную. Над горами навис рев самолетов. Дети уже знали, что самолеты означают смертельную опасность, что по сигналу тревоги надо прятаться в бомбоубежищах, замереть в скалах. Дети постарше были вооружены. Шла война, и здесь винтовки у них в руках воспринимались не как игрушки.

Когда самолеты улетели, Гуда ответила на мой вопрос:

— Нет, я не жалею. Вся моя жизнь в этих детях. Пусть они победят. В них мое счастье.

На следующий день рано утром мы снова отправились в путь. Мы собирались посетить Главную военно-тренировочную базу Народного фронта, которую называли «Лагерем революции». Он был расположен сравнительно недалеко от школы, и Гуда отпустила с нашим отрядом нескольких вооруженных подростков. Они повели нас кратчайшим путем по своим ребячьим тропам, и нам приходилось сгибаться в три погибели, чтобы пролезть под низкими ветвями колючих деревьев или под нависающими скалами.

Через несколько часов мы выбрались на каменистый склон, поросший жалкими агавами и мелким кустарником. Раздавались отрывистые команды. Юноши и девушки в форме делали обманные движений) били прикладом невидимого противника, кололи штыком, поворачивались и снова наносили удары.

Солнце палило, в тени было за сорок. Занятия, видимо, шли давно. Измученные лица курсантов посерели от пыли и обострились, но никто не высказывал ни малейшей жалобы.

Вскоре инструктор объявил перерыв, и курсанты с веселыми криками, совсем как мальчишки и девчонки в школе на перемене, побежали взапуски к ближайшей лужице с тепловатой, протухшей водой.

Через полчаса мы были в лагере. В сухой сезон дофарцы не нуждаются в палатках, и курсанты и командиры расположились прямо под довольно густыми кронами низкорослых деревьев, сохранивших маленькие жесткие листья. Серые одеяла, серые мешки, защитный цвет одежды делали лагерь неразличимым с воздуха. Рядом, метрах в ста, в овраге на кустах висели влажные бурдюки, в шалашике хранилось продовольствие, а на камнях стояло несколько котлов — здесь была кухня.

В «Лагере революции» половину курсантов составляли девушки. Они несли равную нагрузку с юношами и проходили вместе с ними военную подготовку, учились грамоте, посещали политические занятия, работали на кухне. Сейчас, к вечеру, умытые, отдохнувшие, посвежевшие, они хлопотали у кипящих котлов или жарили на сковородках, намазанных козьим жиром, толстые блины-лепешки. Волосы у них подстрижены коротко, по-мужски, одеты они в грубую мешковатую форму, не расстаются с винтовками, но грациозность и изящество сквозили в каждом их движении.

Я попросил разрешения сфотографировать одну из них.

— Товарищ Марьям, — представил мне ее Ахмед.

Девушка крепко, смело, нисколько не смущаясь, пожала протянутую руку.

— Марьям, ты могла бы стать кинозвездой, — пошутил я.

— Кинозвезда? А что это такое?

— Товарищ Марьям, как и другие курсанты, никогда не видела кино, — сказал Ахмед строго. — Если они звезды, то они горящие звезды революции, — добавил он несколько высокопарно.

— Вы все носите короткие прически, потому что вам так нравится или это революционный стиль? — обратился я к девушке.

— Нет, просто... так гигиеничнее. В походах не хватает воды. Короткие волосы легче вымыть.

— Марьям, я слышал, что девушки-курсантки собираются выйти замуж только после Победы, а ты как?

Девушка смутилась.

— Нет... Не знаю... Почему же?..

Вечером после ужина ко мне подошел Ахмед:

— Товарищ Алексей, приглашаем тебя на политзанятия, послушаешь.

— Что за тема?

— Положение женщины в обществе...

— О, ты, как я посмотрю, что-то начал увлекаться женским вопросом.

— Не иронизируй. Для нас это очень важное дело. В горах среди местного населения женщин большинство. Ведь мужчины, парни сражаются на фронте. Женщины здесь наша опора.

В полной темноте на поляне расселись курсанты — юноши и девушки, образовав большой круг. Их не было видно, только мерцали огоньки сигарет. Тот, кто хотел прикурить, накрывал голову плащ-палаткой или платком, чтобы собрание не засекли с воздуха.

— Во имя революции, во имя жертв революции, — произнес в тишине ночи Ахмед и на мгновение замолк.

Я не буду пересказывать то, о чем говорил Ахмед, что обсуждали юноши и девушки. Важно было, кто и под каким небом произносил слова «раскрепощение женщины», «эксплуатация человека человеком», «равенство мужчин и женщин», важно было, с какой страстной верой и горячностью говорили об этом курсанты, которые еще вчера жили в средневековье.

А. Васильев

(обратно)

Стратегия вмешательства

Что значит — «найти свое дело»? Географ мечтает об институте гармонии человека и природы.

История с географией

Что значит — «найти свое дело»? Географ мечтает об институте гармонии человека и природы.

История с географией

Право, я не знаю, о чем вам рассказать. Все, что мы с Кириллом делаем, пока дает скорей отрицательные результаты...

Алексей Ретеюм несколько смущен, и это понятно: еще вчера их работами интересовались лишь коллеги. И вот постановление Бюро ЦК ВЛКСМ о присвоении ему и его другу Кириллу Дьяконову премии Ленинского комсомола за «Исследование изменений географической среды под влиянием речных гидротехнических сооружений», всесоюзный резонанс, внимание прессы. А он недавний выпускник, еще и сейчас похожий скорей на студента, чем на научного работника.

— Как бы вам все это объяснить?.. — продолжает он. — Простите, у вас есть другая профессия, кроме журналистской?

Узнав, что я гидротехник, кончал строительный институт, Алексей оживляется.

— Вот-вот, встречаете бывших однокашников, и они рассказывают: перекрывал Ангару, строил Красноярскую ГЭС. А я географ. Мы с Кириллом изучаем, как водохранилища влияют на климат, на леса, вообще на жизнь вокруг них. А теперь представьте: ваши коллеги проектируют новую ГЭС, тратят на это годы, уже прикидывают, сколько миллионов киловатт получит народное хозяйство. А мы проводим экспедиции, тоже тратим годы и доказываем: строить эту ГЭС нельзя, иначе будет нанесен непоправимый ущерб природе и убыток перевесит выгоду. Допустим, с нами, географами, соглашаются, проект не воплощают в жизнь. Что же мы получаем в итоге?..

С другом Ретеюма Кириллом Дьяконовым я встретился на кафедре географического факультета МГУ, где он преподает и ведет научную работу. Он только что вернулся из Западной Сибири. Тысячи километров пролетел над тайгой, увидел огромный нефтяной край в местах, где лишь недавно впервые ступила нога человека. И хотя подвиг нефтяников Тюмени и Самотлора не мог не вызвать у него восторга, он заметил и иное: линии электропередачи порой ведут через здоровый лес, хотя можно было его обойти по болотам, гибнет от нефти рыба в Оби.

Говорят: лес рубят — щепки летят. Так вот географ на первый взгляд интересуется этими щепками. Сейчас Дьяконов работает над важнейшей темой: «Прогнозирование развития природной среды на 2000 год под влиянием человека». Он уверен: нефть нужно добывать так, как это делают на Самотлоре, заботясь о том, чтобы после разработки не осталась пустыня. Но кое-кто считает, что географы говорят «под руку».

Пытаюсь разобраться, почему так происходит. После известных постановлений правительства об охране природы географы стали полноправными участниками всех крупных проектов — и переброски вод северных рек, и строительства гидростанций, и освоения нефтяных районов. Комплексный подход к проблемам — веление времени.

Появилась новая, конструктивная география, изучающая влияние хозяйственной деятельности человека на природу. За специалистами этой области знания теперь последнее слово в проектах преобразования окружающей среды. География из Золушки становится принцессой. Но географы нет-нет да вспомнят: очень долго она ходила в Золушках.

Кирилл и Алексей поступили на географический факультет МГУ, когда никаких сказочных преобразований в судьбе этой науки еще не предвиделось. Был конец пятидесятых годов. Стартовали первые спутники, в строй входили атомные электростанции. Абитуриенты мечтали об атоме, грезили космосом, штурмовали физические и авиационные институты. На этом фоне успехи географии выглядели скромно — давно минула пора открытия новых земель, с карты исчезали последние «белые пятна». Что же привлекло к ней тогда Кирилла и Алексея?

Ретеюм отвечает: для него вопрос решился просто — семейная традиция. Мать биолог, отец окончил географический факультет, потом занялся геологией. Алексей детство провел на Памире, увлекался ихтиологией, экспедиционный быт знал не понаслышке. На столе его с детства лежал солидный географический труд, переведенный отцом.

А Кирилл... Что привело его сюда, на 18-й этаж МГУ, где сотни преподавателей и студентов занимаются «описанием Земли»? Он отвечает: случай. Мне кажется, это не совсем так.

И родители и родственники у него — инженеры, преподаватели технических вузов. Они звали его в свою отрасль знания. А в нем сидел какой-то бес противоречия: свою жизнь он решил строить сам, как говорится, без подражаний. Вспоминался школьный географ, который влюбил его в эту древнюю науку, показал ее неброскую красоту. Однако Кирилл решил пойти на геологоразведочный. И вот здесь в его судьбу действительно вмешалась случайность.

В геологоразведочном институте его встретили прохладно. Пытались отговорить от трудной и модной тогда профессии. Боялись, что придут в институт случайные люди. Тогда Кирилл решил поменять не профессию, а вуз. Так он приехал в Московский университет. Но до геологического факультета не доехал. Лифт случайно завез его на 18-й этаж, к географам. Здесь его встретили приветливо, сказали, что после окончания факультета его ждут экспедиции, намекнули на перспективы географии, на ее грядущую молодость — Золушка уже примеряла туфельки принцессы, — и он остался там.

Много ли студенту нужно?

Многое значит престиж профессии. Мой приятель — хороший шекспировед — стесняется говорить о своей работе, чтобы не вызвать тривиальный, болезненный для специалиста вопрос: «А был ли Шекспир?»

Если бы я встретил Кирилла и Алексея перед поступлением в МГУ, то отсоветовал бы им идти на географический. Нас, гидротехников, учили, что страна наша сказочно богата и водой, и землей, и лесами, пользуйся — все равно еще много останется. А географы уже тогда (правда, робко) поговаривали о вреде, который порой наносит природе зарегулирование рек. И кое-кому из моих коллег радетели природы представлялись оторванными от жизни чудаками, чем-то вроде жюль-верновского Паганеля.

Но и география географии рознь. На естественных факультетах МГУ Дьяконова и Ретеюма ждало немало соблазнов. Ну в самом деле, зачем посвящать жизнь каким-то водохранилищам, если можно заняться океаном? Ведь вот они рядом, знаменитые океанологи Л. А. Зенкевич и В. Г. Богоров, известные путешественники и ученые, которые плавали еще на легендарном «Персее» в начале двадцатых и бороздили океан на «Витязе» в середине шестидесятых. Как могли два юноши, мечтающие о больших делах, не увлечься океаном, не попасть в «зону притяжения» известных океанологов? Так вот поди ж ты, не попали!

Алексей и Кирилл объясняют это по-разному. Кирилл говорит, что на океанологию шли в основном бывшие матросы, и Кириллу не хотелось оказаться среди «морских волков». Алексей добавляет: не нравилась зоология, уж очень, мол, там «архаичное» классифицирование.

Так ли это? Кирилл, похоже, неробкого десятка, увлекается спортом, да и ростом не обижен. Алексей же и тогда был увлечен ихтиологией, разделом все той же «архаичной» зоологии.

Мне кажется, дело в другом. Они уже тогда интуитивно понимали: дело не в величине объекта, который ты изучаешь, а в поставленной перед собой цели. И еще: к делу жизни должна лежать твоя душа. И они искали это дело.

Говорят, что главное для студента — учиться. Что ж, не спорю, знания важны. Но если еще в институте человек не нашел себя, то диплом получит не специалист, готовый «творить, выдумывать, пробовать», а холодный сапожник.

Кирилл и Алексей искали свое дело. И еще они искали друг друга. Второе может показаться странным: учились в одной группе два неплохих парня, вместе еще на первом курсе работали по вечерам на кирпичном заводе, встречались на лекциях, семинарах, комсомольских собраниях, а по-настоящему подружились только на последнем курсе. А может, не странно? Каждый из них еще не нашел себя, как же было ему найти другого? Объединяет дело...

После третьего курса Дьяконов и Ретеюм поехали на практику в Забайкалье. Не вместе — врозь: не было у них тогда общего дела.

Алексей работал в горах, занимался гидрологией — изучал режим рек и ледников. В общем, обычная студенческая практика. Только на материале Забайкалья он опубликовал свою первую научную работу, на которую географы ссылаются и до сих пор.

А Кирилл? Он работал в производственной организации. Не просто практика — работа. Отряд — десятки рабочих, крепких, напористых. Жесткий план: нанести на карту столько-то квадратных километров непроходимой тайги, болот. И он начальник партии. А быть начальником — значит отвечать за все, делать то, чему не учили в университете. То кто-то пропил аванс и не на что его кормить, то другой не полез в топь и контур нанес на глазок. А начальник отвечай, выкручивайся как можешь.

Кирилл понимал: в экспедиции всякое бывает, но ему, географу, это было не по душе. Он наслаждался в часы аэрофотосъемки. Нравилось смотреть на землю с высоты. И хотя основная работа забирала почти все время, у него уже, видимо, вырабатывался географический подход к ландшафту: не просто зарисовать леса, поля, озера, а объяснить, почему здесь все так, а не иначе.

Все-таки со смешанным чувством он возвращался домой. Позади четыре с половиной месяца ежедневного, изнуряющего труда. («Выдержал, значит могу — здорово!») Но удовлетворения от работы он не испытывал. А впереди последние два года, Пора зрелости для студента, диплом. Нужно выбирать себе дело. Но какое оно?

Однажды на заседание научного кружка пришел профессор Семен Леонидович Вендров. Он сообщил: в Институте географии АН СССР организуется экспедиция на Рыбинское водохранилище, желающие могут записаться. Кирилл и Алексей заинтересовались, и Семен Леонидович стал объяснять, какая это проблема — искусственные водоемы. Ведь Волга уже превратилась в цепочку озер, начинается преобразование великих сибирских рек — Оби, Енисея, Лены. Но как все это отразится на окружающей среде? Неизвестно. Не то чтобы географов не интересовали такие вопросы. Просто, когда водохранилищ было немного, подобная проблема не была еще актуальной. Зато сейчас...

Нельзя сказать, что они сразу почувствовали — вот она, их тема. Да и не хотелось им тогда заниматься водохранилищами: новая область знаний, нет своих авторитетов — у кого учиться? Но, с другой стороны, новая область — свобода действий, никакой тебе мелочной опеки (Вендров отпускал их одних на Рыбинское море). А учиться? Тот же профессор С. Л. Вендров крупный ученый, и вместе с тем за его спиной двадцать лет практической работы — на производстве, в проектных организациях, министерстве.

Ребята поверили профессору. Потом они поверили в себя. Так они шагнули в ту единственную, свою тему, которая не только стала их целью, но и сделала их самих друзьями.

Пришел, увидел, описал?..

Пришел, увидел, описал?..

Лето в тот год выдалось на славу — солнечное, ровное. Студенты других факультетов завидовали географам: вот уж у кого не практика — курорт, все время на берегу Рыбинского моря, купайся — не хочу. И Кириллу, хорошо помнящему походы по Забайкалью, Дарвинский заповедник на Рыбинском водохранилище показался местом тихого отдыха. В отряде не рабочие — студенты, у группы свой грузовик, руководитель Иван Долгушин, хоть и преподаватель, но больше товарищ (почти ровесник). О чем еще мечтать студенту?

Уже тогда Рыбинское водохранилище было чуть ли не самым изученным водоемом в мире. А там, где выполнены сотни работ, нетрудно сделать еще десяток. В общем, материала на его берегах хватило бы не на одну дипломную работу. Так что ж, за работу? А там еще останутся дни позагорать, отдохнуть...

Но в жизнь отряда и Дьяконов и Ретеюм входили тяжело. Что-то их не устраивало, нет, не на водохранилище — в самой науке. В те годы география была еще описательной дисциплиной. Не только студенты, научные работники выезжали, чтобы, к примеру, описать какой-то район, хребет, провести «инвентаризацию».

В то время географы изучали в основном чаши искусственных морей — это нужно было для энергетики и водоснабжения. С появлением крупных водохранилищ внимание ученых сосредоточилось на берегах: большие волны «грызли» побережья, угрожали домам и дорогам. Но почти никого не интересовало, что происходит там, за береговой чертой, как влияет новый бассейн, к примеру, на климат. Авторитеты пожимали плечами: что здесь изучать, водохранилище не море.

Дьяконов и Ретеюм решили проверить «очевидное»: поставили метеоприборы в створе у берега, провели наблюдения.

Однако здесь их ожидало самое трудное. За изменением климата наблюдают годами, десятилетиями, а в их распоряжении всего один сезон. Так что же, отступить?

Говорят, исследователя характеризует не сам объект его изучения, а методы, которые он при этом применяет. Недостаток времени — беда многих естествоиспытателей. Искусство состоит в том, чтобы спрессовать и обуздать время. Астроном не может ждать миллионы лет, чтобы проследить эволюцию звезды, он делает вывод, изучая старые и молодые звезды. А географ? Ему на первый взгляд проще: рождается водохранилище — можно наблюдать за изменениями в окружающей среде. А если раньше таких наблюдений не было? Что с чем тогда сравнивать? Время не повернешь вспять. Так как же реконструировать прошлое?

Свои наблюдения — хорошо. Но ведь можно получить новые сведения, если иначе обработать то, что сделали другие. Дьяконов и Ретеюм взяли многолетние показания рыбинских метеостанций, которые наверняка не испытывали влияния водоема, так далеко были расположены. А проведя сравнение, определили, что же нового принесло в климат окружающих мест Рыбинское водохранилище: примерно в десятикилометровой зоне у берегов он сделался более морским.

Но климат — это еще не все: водоем подтопил леса у берегов. Работы по лесу проводил Дьяконов. Здесь он вместе с Ретеюмом применил «метод эргодичности». (Они говорят: «Мы, пожалуй, этот метод впервые осознали».) На научном языке он формулируется так: «Если два географических события могут следовать друг за другом, то они в виде пространственных фаз должны иметь общую границу». В переводе на обыденный язык это означает примерно вот что: ничего в природе не происходит бесследно, все оставляет свой след в почве, зеленом покрове. Только нужно эти «записи» найти и расшифровать.

А было это совсем непросто. Вокруг водохранилища верховые болота. Вот и решай тут, что же, водоем или болото, подтопило округу? Непросто ответить, и как подтопление отразилось на деревьях. Одни породы — осины, березы, сосны — стоят на берегу с пожелтевшими кронами, другие — ивы, например, — процветают и в воде за сотни метров от берега.

Дьяконов и Ретеюм выбрали профили-створы, идущие от водоема в глубь суши. И начался скрупулезный подсчет — трав, деревьев, животных. Они видели, как вода оттесняет жизнь, прогоняет кислород от корней растений, обрекая деревья на гибель. Но почему же иные из них все же процветают? И здесь Дьяконов нашел ответ: исключения только подтверждают правило; для тех растений, что страдали от недостатка воды, подтопление стало благом. Природа не любит отвечать «да» или «нет», между ее явлениями существуют сложные связи.

Когда Ретеюм и Дьяконов защитили дипломы, профессор Вендров предложил их работу напечатать. В Институт географии АН СССР начинающие стажеры-исследователи (тогда только ввели эту должность) пришли с неплохим научным багажом. Но это не были люди, довольные собой. То, что они сделали, тоже было «инвентаризацией»: изменить влияние Рыбинского моря на среду никто уже не мог.

Значит, просто фиксировать события, описывать то, что уже свершилось, не в силах ни предсказать события, ни тем более их изменить? К этому ли они стремились?

Чтобы природа не предъявила счет

В их статье о Рыбинском водоеме меня заинтересовали сноски. На первый взгляд авторы переходят границы темы: их интересует переброска вод Печоры и Оби, искусственные моря, которые только еще должны были появиться на карте. Зачем, для чего? Оказывается, Рыбинское водохранилище для них лишь модель, прообраз будущих северных водоемов. Вот зачем они сравнивают его,

например, с Ладожским озером: им хочется по двум точкам нащупать кривую влияния водохранилищ на природу.

В. Г. Белинский писал: мы вопрошаем прошлое, чтобы оно объяснило настоящее и намекнуло о грядущем. Люди хотят знать, что принесет им будущее, приблизить желаемое.

Институт географии, где работали Дьяконов и Ретеюм, был весь устремлен в будущее. Грандиозные планы преобразования природы, о которых мечтали десятилетиями, вот-вот должны были начать воплощаться в жизнь. И страна спрашивала географов: а не вызовут ли новые водохранилища каких-либо необратимых последствий для лесов и полей, для рыбного хозяйства и главным образом для населения затопляемых районов?..

Ответить на этот вопрос поручили в том числе Дьяконову и Ретеюму. Им повезло: их только что сформированный отдел состоял из молодых людей. А его руководитель, профессор Геллер, требовал, чтобы они проявляли инициативу. Так, двое выпускников МГУ были посланы на «очень динамичный объект» — изучать возможные последствия создания Обского моря.

Поезд шел на север, в Салехард, а перед их глазами все еще была Москва, бесконечные совещания и споры в Гидропроекте и у себя в институте. Гидротехники предложили невиданный, грандиозный проект: перегородить плотиной могучую Обь недалеко от устья, построить ГЭС, вдвое, втрое превосходящую по мощности знаменитые волжские гиганты. В европейскую энергосистему СССР влилась бы мощная сибирская река электрического тока. Однако при этом на Западно-Сибирской низменности появилось бы тысячекилометровое, без всяких кавычек, море, во много раз больше искусственных водоемов на Волге и Днепре.

Проектировщики говорили: все равно Западная Сибирь — царство болот, а чем море хуже топи? К тому же ни крупных селений, ни городов, ни железных дорог перемещать из зоны затопления не придется — их там просто нет. Правда, придется вырубить огромные площади леса. Но ведь предлагается не обычный, а грандиозный проект. Игра стоит свеч.

Дьяконов и Ретеюм работали на Оби два года. Плавали по ней на моторке, летали над ней на самолете, обходили пешком ее берега — ставили приборы, изучали климат, леса, жизнь зверей и рыб. Нет, это только издали и на первый, поверхностный взгляд Западная Сибирь может показаться сплошным болотом, пустыней.

Возвратившись в Москву, они написали, что Обское море создавать нельзя. Девять месяцев оно будет сковано льдом, и это равносильно для климата Западной Сибири тому, как если бы Северный Ледовитый океан продвинулся на сотни километров к югу. А леса? Миллионы гектаров погибнут под водой будущего моря. А зона подтопления окажется еще больше! Нет, вырубить столько древесины, если вокруг бездорожье, болота, — это фантастика. А рыба? Море зальет мелководье — «рыбьи столовые». Даже судоходство не получит того, что ему обещают, дорогу кораблям могут преградить «вспышки» — поднявшиеся со дна огромные торфяные поля.

В разгар борьбы и спора у географов и биологов появились мощные союзники — нефтяники. В недрах Западной Сибири было обнаружено целое море нефти. Так неужели залить его морем воды? Не лучше ли строить ТЭЦ, а не перегораживать Обь?

Доводы географов и нефтяников перевесили. Правда, проект Нижне-Обской ГЭС еще не до конца опровергнут (предлагают создать другое, более скромное по размерам водохранилище). Но, похоже, в Западной Сибири строят без учета того, что селения и нефтяные вышки когда-либо окажутся под водой. Пожалуй, именно при обсуждении проекта Нижне-Обской ГЭС голос географов прозвучал в полную силу.

И все-таки трудная должность быть защитником природы. Ведь географам далеко не безразлично, будет ли в стране обилие электроэнергии или нет. Но они впередсмотрящие, именно им приходится отвечать, во что обойдется стране это обилие... И думать о том, как помочь создать обилие таким образом, чтобы потом люди не хватались за голову и не ругали на чем свет стоит своих отцов.

О проекте переброски вод Печоры и Вычегды в бассейн Волги им рассказывали еще в школе. Станет полноводным усыхающий Каспий. Получит воду засушливое Приволжье. Корабли пойдут из Баренцева моря в Каспийское. Северная вода на славу поработает в турбинах волжского каскада. Однако не обмелеет ли при этом Печора? И это предусмотрели гидротехники: в ее устье было решено построить плотину и мощную Усть-Ижемскую ГЭС.

...Дьяконова и Ретеюма встретило торопливое северное лето. В мае на Печоре еще был лед, в июне выпал последний снег. Но зато как быстро здесь все расцвело: там, где, кажется, лишь вчера ловил рыбу, на заливном лугу трава по пояс. Пойма — оазис в холодной пустыне. Здесь более мягкий климат, хорошие условия для животноводства. Население в основном живет поймой.

Но, может быть, Усть-Ижемская ГЭС не так уж много изменит? Исследования Дьяконова и Ретеюма показали — много. Более суровым станет климат, а здесь важен каждый градус тепла в недолгое лето. Тундра пойдет на юг, северная граница ржи отступит. Будут залиты и луга в пойме, и леса, и пастбища для оленей. Погибнет уникальное, самое крупное на Земле семговое стадо, вымрет ряпушка в Усе. Пострадает и рыболовство в Баренцевом море. Печора выносит туда теплые воды, ил — все это необходимо для трески, наваги, а плотина отсечет животворный ток.

Против Усть-Ижемской ГЭС они выступили резко и бескомпромиссно. Но критика их была позитивной. Они предложили выход из положения: строить плотину не в устье, а в верховьях. Меньше будет энергии? Зато Северу не будет нанесен непоправимый вред. Что же касается воды, то ею он действительно может поделиться с югом: только качать ее лучше по трубам. Так уже поступают на Иваньковском водохранилище при снабжении водой Москвы. Видимо, и в других местах этому способу принадлежит будущее. Энергия за счет напора воды — это привычно. Но вода, перебрасываемая за счет энергии... Новое всегда непривычно.

«Давайте все поставим на глобус!»

Что бы ни делал географ, он держит в памяти земной шар. В любом клочке Земли, как солнце в капле, отражается вся планета. Н. И. Вавилов любил повторять: «А теперь давайте все поставим на глобус!» — то есть посмотрим на ту же проблему в планетарном масштабе.

Лет семь назад в Московском университете появился не совсем обычный студент. Алексей Ретеюм уже окончил один факультет, теперь он поступил на другой — биологический. Быть может, он хотел поменять специальность? Разумеется, нет. Не хватало для работы знаний? Нет, географический дает очень солидную подготовку, в том числе общебиологическую. По-новому осмысливал материал для диссертации? Но через два года на студенческой скамье сидел уже кандидат наук Ретеюм.

Зачем, для чего? Обычно людям хватает и одного факультета, тем более в столичном вузе.

Мы как-то разговорились, о чем мечтает географ. Оказывается, об абсолютно новом институте геотехники, где намечались бы планы планетной хирургии — преобразования природы, но с полным учетом всех ее внутренних связей. Институт гармонии человека и природы. Планетная хирургия, как и обычная медицина, будет лечить, а не убивать.

Так вот, набрали мы в институт и биологов, и математиков, и кибернетиков с электронно-вычислительными машинами. Алексей забеспокоился: а что будут делать в таком институте географы? Не то чтобы он сомневался в руководящей здесь роли своей отрасли знаний, но, видимо, ему хотелось знать то же, что знает каждый из сотрудников подобного института. Иначе современному географу нельзя. Если он не владеет обширным комплексом знаний, не находится в курсе достижений и методов биологии, математики, инженерии, то он не может комплексно мыслить, уверенно просчитывать последствия вмешательства человека в дела природы.

Мне говорили: Алексей фантазер, мечтатель, увлекается теорией. И в самом деле, его влечет к обобщениям — есть у него, к примеру, статья с красноречивым названием «Об одной закономерности обмена химическими элементами и энергией между природой и обществом». А мне виделось иное: каждая его работа существует не сама по себе, а как деталь общего взгляда на природу. Он каждую проблему пытается изучить досконально (для этого и нужен был биофак), чтобы потом все «поставить на глобус». Ведь еще А. Гумбольдт говорил: география — комплексная наука...

О Кирилле Дьяконове я слышал иное: трезвый практик, двумя ногами стоит на земле. И это, вообще говоря, верно: нередко его статьи заканчиваются практическим советом, важным для лесного хозяйства. Но пусть не представляется вам узкий специалист, ничего не видящий за своими лесами. Он тоже держит в памяти земной шар.

Кирилл побывал в нескольких странах, но больше всего по сердцу пришлась ему Монголия. И не потому, что другие страны хуже, но там ему показывали только города, а здесь пустыню, реки, дальние аймаки. Он увидел почти девственную землю — таких уже немного на Земле — и с новой силой ощутил задачу, поставленную перед географами В. А. Обручевым: не просто изучать ландшафт, а выяснить, почему он сложился так, а не иначе. Не покой — статика, а движение — динамика. Видеть все в процессе развития.

Кирилл говорил мне, что ищет для своих студентов почти не тронутый человеком клочок Земли, где можно было бы по-настоящему обучать их географии. Мечтатель он, этот Дьяконов. А впрочем, нет, все-таки практик. Он ведь не просто радеет за природу, он ее защищает. Трезво, во всеоружии знаний — ради самой природы и ради человека, ибо отделить человека от природы нельзя, невозможно.

...Нью-Йорк, ООН. В стеклянном небоскребе собрались молодые географы, биологи, инженеры. Их цель — выработать рекомендации по охране окружающей среды. Председателем секции «Человек и природа» избирается представитель Советского Союза, посланец комсомола Кирилл Дьяконов.

На сцену поднимаются представители разных стран. На экране сменяются кадры: испакощенные берега Рейна, пляжи Англии в мазуте от затонувшего танкера «Торри каньон», радужные пленки нефти, плывущие даже в самых глухих уголках Атлантики. Смрадная тень загрязнения нависла над планетой.

Вновь и вновь председатель настойчиво задает аудитории вопрос: кто же виноват?

Далеко не у всех есть желание поворачивать разговор в это русло. «Мы не философы, социологи, политики, а специалисты; давайте обсуждать профессиональные вопросы. И вообще: разве автомобиль простого Джона меньше загрязняет среду, чем автомобиль мистера Форда?»

Но уйти от разговора не удается. Ученые разных стран приводят точные факты: заводы, извергающие серные газы, неочищенные отходы, танкеры, сбрасывающие в море нефтяные отбросы, — всюду монополии экономят на очистке.

Комиссия под председательством Кирилла Дьяконова осудила империализм за отравление окружающей среды.

Отсюда, из Нью-Йорка, Кирилл по-новому увидел свою страну, по-новому оценил те споры, которые он и Алексей вели с проектировщиками гидроэлектростанций. Да, порой они спорили горячо, резко, казалось бы, непримиримо. Но как бы ни расходились взгляды, все они защищали интересы общества, не думая о денежной корысти, личной финансовой выгоде. А вот здесь за всем стояли деньги. Огромная личная выгода. Культ денег — Кирилл, конечно, об этом читал и слышал. Но другое дело увидеть, как случайный прохожий любовно разглаживает доллар, как сдачу в магазине подают с поклоном, чуть ли не на золотом подносе. И когда дело касается охраны природы, то за всем крутятся незримые колесики арифмометра: выгодно-невыгодно, кому выгодно или невыгодно, насколько... Чистый воздух, леса, изумительные пейзажи, прозрачные реки — все дебит-кредит. Убытки-прибыли, прибыли-убытки... Здоровье людей, их будущее — все рассматривается сквозь призму прибыли. Есть, конечно, и бескорыстные гуманисты, и честные ученые, и благородные порывы общественности. Но тон задает бизнес.

Полет из Нью-Йорка в Москву занял всего десяток часов. И тут Кирилл уже не умом, а сердцем понял, как же мала наша планета, как нужно сохранить ее голубой и зеленой, чтобы было на ней вволю земли, воды, воздуха, чтобы досталось и нам, и правнукам... И как трудно это.

Говорят, название «география» устарело: в переводе оно означает «описание Земли». Сегодня, сейчас эта наука все больше изучает, как человек переделывает — как он должен переделывать — свою планету. Но как бы ни менялось содержание, древняя география остается наукой о Земле.

Александр Харьковский

(обратно)

Бой с сабало

Приближался день моего отъезда из Гаваны. Нанося прощальные визиты своим кубинским друзьям и знакомым, я заехал к приятелю, детскому врачу, и застал его в гараже, где у него была настоящая слесарная мастерская. Доктор любил делать все сам, своими руками. Но больше всего он гордился подводными ружьями уникальной конструкции.

Среди ружей, которые показывал доктор, были арбалет с тремя парами резиновых тяжей, пружинный карабин, разное оружие газового боя.

— Самое мощное ружье, — пояснил доктор, — работает на сжатом углекислом газе. Он нагнетается вот в этот баллон. Ружье очень легко управляется. Давление в боевой камере порядка тысячи фунтов. Это дает высокую начальную скорость двухфунтовой металлической стреле и могучую убойную силу.

— Красиво, но ведь только для музея! Практически никакого применения, — сказал я.

Мой друг посмотрел на меня «докторским» взглядом. Я понял, что сказал не то:

— На акул разве только?..

— Нет, не только на акул. Хочешь попробовать?

Я задумался. Шуточное ли дело: почти килограммовая стрела с потенциальной возможностью поражения цели в радиусе 10 метров. С таким ружьем на барабулю не пойдешь. Словно сознательно подгоняя ход моих мыслей, доктор сказал:

— Я бы не хотел, чтобы об этом проведал мой сын. Я его на эту охоту не беру.

— Это так... — я осекся на слове и закончил фразу с уже деланной улыбкой, — так занимательно?

— Увидишь сам. Посиди здесь, пока я отпущу последнего больного, почитай что-нибудь. — И доктор вышел.

В мастерскую доктор вернулся со словами:

— Пойдешь со мной охотиться у входа в порт?

— Так ведь там совершенно ровное дно, сплошной ил и грязь.

— У бакенов есть банки. Глубина десять-двадцать метров, не больше. В это время года там гуляют...

— Акулы. Круглый год они там гуляют.

— Нет, не акулы. Поинтереснее — сабало.

Мне приходилось встречаться с этой сильной рыбой. У нее красивое серебристое тело и отвратительное рыло, но, признаться, среди моих трофеев сабало не было.

— Хочешь проверить, охотник ли ты, приглашай друга поопытнее да посмелее и, если надумаешь, звони в пятницу.

В тот же вечер я договорился по телефону с одним знакомым. Доминго Альфонсо пришел от предложения доктора в восторг, а я принялся разыскивать по разным книгам сведения о рыбе, с которой предстояло встретиться в столь опасном месте, как вход в Гаванскую гавань.

Сабало, тарпон, silverfish, silverking, или атлантический тарпун, относится к отряду сельдеобразных. Эта смелая, уверенная в своей неуязвимости пелагическая рыба одета, как средневековый рыцарь в кольчугу, в крупную и чрезвычайно крепкую чешую. Добывать ее в открытом море решаются лишь опытные охотники.

У места предполагаемого поиска сабало, примерно в кабельтове от маяка Эль-Морро, стояла самоходная баржа, которая по вечерам вывозит в открытое море городской мусор, а рядом небольшое греческое торговое судно. Закрепив лодку за якорную цепь баржи, мы принялись готовиться к выходу в воду. Альбертико, сын доктора, конечно, проведал об охоте. Он заметно нервничал и поминутно проверял, все ли в порядке в акваланге, который мы захватили на всякий случай по его настоянию. Ему было разрешено идти в воду с аквалангом только в том случае, если с нами что-нибудь приключится. Матросы, особенно на «торговце», высыпали на палубы. Их загорелые, дубленные морской солью лица выражали недоумение. С баржи крикнули, что всего четверть часа назад вокруг рыскали акулы.

Мне было немного не по себе. Нахлынула знакомая каждому спортсмену тревога оттого, что предстояло идти в воду с чужим, мною не опробованным ружьем и встретиться с серьезным противником.

Доминго Альфонсо был готов первым и терпеливо ждал нас с доктором. Мы принайтовили к ружьям особенно крепкие концы в 25 метров, а к ним вместо обычных поплавков спасательные круги. Главная задача каждого состояла в том, чтобы ни за что не выпустить из рук ружья, так как легко раненный сабало в состоянии утащить ружье даже с таким тяжелым поплавком, как круг, далеко в море.

Мутная, зеленовато-оранжевая вода и совершенно безжизненный, словно в пустыне, пейзаж окружили нас, как только мы оставили лодку. Дно просматривалось в глубине волнистой, покрытой илом поверхностью. Вокруг никого. Ведущим был доктор, а мы, как два «ястребка», по бокам и чуть сзади следовали за ним.

Встреча произошла неожиданно. Из дымки, как эскадрилья из облаков, прямо на нас выскочила стайка в пять серебристых рыб. Самая мелкая, должно быть, весила килограммов четырнадцать. Первым выбрал цель, изготовился и выстрелил Доминго Альфонсо: он нырнул, и тут же под водой прозвучал резкий оглушительный звук. Из дула ружья, с силой вытолкнув стрелу, белым атомным грибом вырвался газ. Сабало метнулся в сторону серебристым лучом прожектора, а стрела толщиной с мизинец, ударившаяся о его тело, изогнулась, как от удара о железобетон, и стала падать на дно.

Я выбрал жертву поменьше, норовя выстрелить в угон, чтобы гарпун без труда проник под чешую. Однако в момент выстрела рыба повернулась боком. В ушах зазвенело, в лицо ударила волна. Я вцепился обеими руками в ружье, ожидая рывка. Но повторилась история с Доминго Альфонсо, с той разницей, что на месте, где только что находилась рыба, планировали, как осенние листья, несколько крупных ромбовидных чешуи. Стрела, однако, не согнулась.

Не успел я разобраться, что же произошло, как рыба, в которую я только что стрелял, подошла ко мне и с необъяснимым интересом, слегка приоткрыв жуткую свою пасть, принялась рассматривать меня. По телу побежали мурашки. Подтягивая стрелу, я поплыл навстречу рыбе. Она с еще большим удивлением, но абсолютно без всякой поспешности, вразвалочку отошла. Показалось, что в ее огромных, круглых, как кофейные блюдечки, глазах я прочел вопрос: «Что за странное животное с двумя хвостами выпускает изо рта пузыри и на расстоянии делает больно?»

Рядом раздался выстрел, и мимо, чуть ниже, пронеслась светлая тень, оставляя за собой бурый след. Доктор был верен себе и теперь следовал за своей добычей, как водный лыжник за моторной лодкой.

Я оказался в одиночестве — один, в воде, у входа в порт! Думать об этом было нельзя. Следовало действовать. А вокруг плавало уже не менее десяти рыб. Та, в которую я стрелял, была ближе других и, кажется, все время пыталась заглянуть мне в глаза. Особой агрессивности в ее поведении не чувствовалось, но непонятно было, что притягивало ее к явному врагу. Ни одна рыба, включая акул, подобным образом себя не вела.

Подныриваю и, изловчившись, стреляю. Вся стая шарахается в сторону, но тут же возвращается. Моя добыча бьется на стреле. Сила тяги небольшая. Вижу, что выстрел угодил повыше жабр.

Мысленно прикидывая, как глубоко засел гарпун, начинаю подгребать к лодке. Рыба сопротивляется, но я оказываюсь сильнее. Стая следует за нами. Собираю волю и гоню мысль: что, если хоть одна из них сообразит подскочить ко мне и цапнуть зубастой пастью?

Появляется Доминго Альфонсо. Он плывет от лодки. Уже успел заменить стрелу. Мне становится легче. Вот звучит его выстрел, и он вступает в борьбу. Раненый сабало носится вокруг, как игрушка на нитке. Вижу, как мой товарищ судорожно стремится сорвать что-то с шеи. Бросаю свое ружье и мчусь к нему: сабало опутал его шею шнуром, и петля сдавливает горло. Хватаю шнур почти у самой стрелы. Мгновения хватает, чтобы Доминго Альфонсо, который даже в этой ситуации не выпустил ружья из рук, освободился от пут. Сабало сильно бьет мощным вильчатым хвостом, в масках у нас обоих полно воды.

Оставляю Доминго Альфонсо дальше сражаться с рыбой один на один, выплескиваю воду из маски и глазами ищу мой круг. Оранжевое пятно оказывается совсем рядом. Подплываю и довольно легко подтягиваю ружье. Мой сабало покорен — видно, выстрел в голову сильно оглушил его.

Доктора встречаю на полпути от лодки. Он сжимает левую руку в кулак и выставляет вверх большой палец. Его трофей уже в лодке.

Когда я передаю стрелу лодочнику, Альбертико стоит на носу и пристально следит глазами за отцом и его кругом. Моряки с баржи и торговцы шумно приветствуют меня. Только тот, кто сам когда-либо испытывал радость победы, может оценить овладевшее мной тогда чувство. Возвращаюсь к «карусели». Иначе то, что происходит вокруг доктора, назвать нельзя. Стая, в которой теперь уже наверняка более двадцати пяти рыб, носится кругами с приличной скоростью. Доктор, однако, хладнокровно выбирает ту, что покрупнее, и... снова отличный выстрел. Стрела пронзает жабры насквозь. Рыба уходит на глубину и сильно тянет за собой ружье. Доктор слегка погружается и выпускает ружье, но хватается за линь. Руками в кожаных перчатках он потихоньку стравливает конец, пока не достигает круга: расчет прост — выждать, дать рыбе самой утомиться.

Очередь за мной, но неудача. Хоть и попадаю под нужным углом, гарпун входит в тело рыбы неглубоко, и она вырывает его вместе с куском мяса, который тут же проглатывает одна из ее сестер. Не успеваю перезарядить, как рыба уже рядом и буквально лезет на меня. Нажимаю на спуск, от звука гудит в голове — сабало дергается и замирает.

Где-то поблизости стреляет Доминго. Когда мы оба возвращаемся от лодки, я вижу кровавый след на шее друга. Доктор все еще не совладал со своим трофеем. Рыба его очень крупная и не дается в руки. А надо ухватиться за стрелу, и тогда удастся направить рыбу в нужную охотнику сторону.

Неожиданно стая исчезает так же внезапно, как и появилась. Доктор немедленно, раздвинув пальцы в виде латинского V, приставляет руку к стеклу маски и два раза убирает ее. Это означает: «смотри», «внимание». Нам ясно: доктор приписывает молниеносный уход рыб возможному появлению более сильных хищников, и поэтому мы с Альфонсо Доминго становимся друг к другу спинами, прикрывая доктора со стороны моря.

Наконец ему удается схватить стрелу. Он перебирает по ней руками, пока не достигает тела рыбы. Та отчаянно сопротивляется, бьет хвостом, но охотник уже вне опасности, и мы плывем к лодке.

На пристани нас ждал представитель портовых властей, который весьма темпераментно выразил свое неудовольствие по поводу того, что мы затеяли охоту в неположенном месте, но тут же, сменив гнев на милость, присоединился к собравшимся, чтобы с жаром высказать свое восхищение.

Крупный экземпляр, который подстрелил доктор, от рыла до хвоста имел без четырех сантиметров два метра, на весах он потянул 114 фунтов. Я занял третье место, но был безмерно счастлив. Правда, нас и было всего трое, но, согласитесь, для человека, столкнувшегося с сабало впервые в жизни, это совсем неплохо...

Юрий Папоров

(обратно)

Непостоянство земных постоянных

Все устаревает — даже значение астрономических постоянных, будь то период вращения Земли, наклон ее оси или расстояние от Солнца. Те величины, которыми пользовались, были приняты международным соглашением еще в 1896 году. Их точность перестала удовлетворять, и недавно Международный астрономический союз создал комиссию для пересмотра астрономических постоянных. В Главной астрономической обсерватории АН СССР их уточнением занимается отдел, руководимый академиком А. А. Михайловым, который дал интервью нашему корреспонденту.

— В ночь с первого на второе июля 1972 года весь мир перевел часы на секунду. Теперь, не доверяя равномерности вращения Земли, мы пользуемся атомными часами. Каков же, Александр Александрович, источник неточности планетарных часов?

— Вероятно, мы потому верим в равномерность вращения Земли, что очень доверяем своим ощущениям. Ведь замечаем же мы, когда равномерно движущийся поезд замедляет или ускоряет свой ход. Значит, должна быть заметна и неравномерность вращения Земли, если бы таковая имелась.

Однако астрономы, определяя время по кульминации звезд (прохождению звезды через линию небесного меридиана), замечали, что один период вращения Земли может отличаться от другого в пределах нескольких миллионных долей секунды. До поры это можно было отнести за счет погрешности хронометров. Но, когда появились очень точные кварцевые, а совсем недавно и атомные часы, оказалось, что неравномерность вращения Земли действительно существует. Этому есть объяснение: планету тормозят приливные волны в ее коре, вызванные притяжением Солнца и Луны, влияют и перемещения масс как внутри, так и на поверхности земного шара.

В обычной жизни вносимые всем этим в суточный ход погрешности можно не учитывать. Даже самые быстроходные самолеты не нуждаются в очень точном определении времени полета. Совсем другое дело, если нужно рассчитать орбиту корабля, отправляющегося к Венере. Здесь до долей секунды нужно знать время, знать точные географические координаты стартовой площадки. Приходится учитывать уже и форму планеты, и распределение в ней масс, и многое, многое другое.

— Вы сказали: географические координаты. Но ведь широту, долготу было принято считать величиной постоянной. Не определяете же вы каждый раз заново местоположение своей Пулковской обсерватории?

— Время от времени нам это приходится делать, так как координатная сетка параллелей и меридианов колеблется и сползает. Для точного определения ее положения в заданный момент на параллели 39°8" находятся пять международных станций службы широт (советская расположена в Средней Азии, в Китабе). Координаты станций определяются с большой точностью по звездам, данные передаются в мировой центр в Японии и в несколько ведущих обсерваторий, в том числе и в нашу ГАО АН СССР. Так что местоположение, к примеру, Пулкова или Москвы не есть нечто неизменное во все времена. Правда, отклонения величины координат от средних весьма незначительны. Но в геодезии, астрономии и в некоторых других случаях их нередко приходится учитывать.

— Если параллели и меридианы слегка колеблются, то, значит, и полюса не стоят на месте? Это уже твердо установленный факт?

— Да. Полюс движется по спирали, уходя от своего положения более чем на десять метров.

— Значит, координатная сетка не перемещается, а дрожит?

— Нет, полюс совершает сложное, не только колебательное, но и поступательное движение. Полюс отклоняется на десять метров относительно некой средней точки, но, кроме того, сама эта точка дрейфует к Лабрадору со скоростью около десяти сантиметров в год.

Это явление исследовал советский астроном А. Орлов. Я произвел расчеты по более полным данным и получил схожие результаты. Теперь «мгновенное» положение полюса в соответствии с недавней рекомендацией Международного астрономического союза определяется относительно того среднего места, которое он занимал в 1903 году.

— Наблюдения за полюсом ведутся всего шесть-семь десятилетий. Можно ли на их основе сказать, как протекал этот дрейф в прошлые эпохи и как будет двигаться полюс в будущем?

— Думаю, что можно. Из-за несовпадения оси вращения Земли с ее осью инерции планета должна, так сказать, болтаться, как плохо подтянутое велосипедное колесо. Однако таким образом раскачать массивную Землю не удастся, для этого она слишком тяжела. Другое дело — земная кора. Это сравнительно тонкая оболочка, которая может скользить на эластичном подкорковом веществе мантии.

Присмотримся, какие силы действуют на высокую гору, находящуюся в средних широтах. Вершина ее при вращении Земли испытывает большее центробежное усилие, чем подошва. В результате игры сил гора стремится сдвинуться, сползти к экватору. На нее действует так называемая «полюсобежная сила», она сильнее всего сказывается в средних широтах и исчезает у полюсов и на экваторе. Сила в двенадцать раз больше того усилия, которое вызывают приливы в море и океане! Как же в отличие от приливных сил она действует постоянно и в одном направлении — к экватору.

А теперь взглянем на глобус. В центре Азии, как раз в средних широтах находится высокогорье Тибет. Поскольку «полюсобежная сила» сильнее сказывается на горных областях, то Тибет должен тянуть Азию на юг. Южная Америка с ее Андами соответственно стремится на север. Северная же Америка служит как бы противовесом. Антарктида в этом передвижении почти не участвует, так как она обрамляет полюс. Низменные Европа и Австралия тоже находятся как бы вне игры.

— Не «полюсобежная» ли сила определяет дрейф материков?

— Разумеется, мобилисты в своих расчетах эту силу учитывают. Нельзя же упустить постоянно действующее усилие, порождаемое вращением Земли! По моим расчетам, равнодействующая «полюсобежной силы» пытается сдвинуть земную кору вдоль 97-го градуса восточной долготы, что вызывает видимое движение полюсов в обратном направлении. Однако движение материков астрономическими методами определить пока еще нельзя, поэтому пусть географы и геологи разбираются сами, дрейфуют материки или нет. Возвратимся к дрейфу Северного полюса.

По моим расчетам. Северный полюс должен дрейфовать вдоль 83-го градуса западной долготы в сторону Канады. Но ведь это движение и подтверждается непосредственными наблюдениями! Если причина такого дрейфа — вращение Земли и несимметричное распределение масс в ее коре, то, следовательно, Северный полюс движется в этом направлении уже давно. Так будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет существенное изменение очертаний суши.

— Не этим ли дрейфом полюса на юг объясняются изменения климата в предыдущие эпохи?

— За последние 100 000 лет Европа пережила несколько оледенений. Полюс же за это время сместился всего на 11—13 километров. Разумеется, заметно повлиять на климат это не могло. Другое дело, если взять более длительное время, например, 10 миллионов лет (по геологическим масштабам и это немного). За это время полюс окажется южнее на 1000 километров, что, безусловно, не может не сказаться на климате Европы.

— Если мы уж заговорили о таких больших промежутках времени, то возникает вопрос: как изменится длительность суток, которая в обыденной жизни воспринимается нами как постоянная и извечная? Ведь вызванные Луной приливы тормозят вращение Земли.

— Да, такое действие Луны постоянно сказывается, сутки становятся длиннее, но лишь на тысячные доли секунды в столетие. Однако приливным действием Луна замедляет вращение Земли, а сама переходит на более далекую орбиту. Наступит такое невообразимо далекое от нас время, когда земные сутки увеличатся в 55 раз и станут равны удлинившемуся месяцу. Издали сможет показаться, что оба небесных тела как бы кружатся в вальсе. Но в этот танец вскоре вмешается своим притяжением Солнце. Оно еще несколько замедлит вращение Земли, сутки станут длиннее месяца. И вот тут может совершиться нечто трагическое: Луна подойдет слишком близко к Земле, войдет в опасную для нее «зону Роша». В этой зоне наш спутник окажется под мощным воздействием гравитационных сил Земли. Они либо разорвут его, либо обрушат на Землю.

Но это только гипотеза. По расчетам немецкого математика X. Герстенкорна, Луна в этой зоне уже была, но ничего страшного с ней не случилось. Другие исследователи вообще полагают, что в «зоне Роша» она не бывала и никогда не будет. Нам известно лишь современное состояние дел, никто не знает начальных условий, когда образовались оба небесных тела, никто не знает, является ли Луна дочерью Земли или самостоятельной планетой, притянутой земным тяготением.

— Разве последние исследования Луны не внесли ясность хотя бы в вопрос ее происхождения?

— Мы живем в пору детства космических полетов и несколько преувеличиваем их возможности. Представьте, что корабль инопланетян спустился где-то в Сахаре, а затем в Антарктиде. Сколь обоснованны будут выводы инопланетян о Земле? Примерно в таком же положении находимся мы, когда рассуждаем о происхождении Луны по данным первых полетов.

Образовалась ли Луна одновременно с Землей из некоего протопланетного облака? Я, например, не представляю, как мелкие частицы, летящие быстрее пули, попадают друг в друга и не взрываются, а слипаются в ком, образуя планету. Более вероятной мне кажется теория захвата: Земля пленила самостоятельную планету Луну и сделала ее своим спутником. Математически эта гипотеза хорошо разработана.

И наконец, вполне возможно, что Луна все-таки была когда-то частью Земли. Во всяком случае, исследованиями лунного грунта это опровергнуть пока не далось. Я задал вопрос участникам одного из последних международных конгрессов, и очень многие высказались как раз в пользу третьей гипотезы.

Мм фактически только сейчас по-настоящему приступаем к изучению Земли и Луны. Так что мы еще узнаем немало нового.

Записал А. Самойлов

(обратно)

Прованс и провансальцы

Упрямец Ван-Гог, приехав в Арль, твердил: «Прованс — та же Голландия». Но его картины — неистовые краски, вихревые, мятежные линии — воспели Прованс самобытный и неповторимый.

Не смотрите на карту, скажет житель Прованса. По этой карте все, что по левому берегу Роны,— Прованс, а что по правому — уже Лангедок. Но как разделить Вильнев и Авиньон? Неужели Бокэр не такой же прованский город, как Тараскон? В то же время настоящий провансалец скажет, что восточнее Сан-Рафаэля начинаются земли Ниццы и кончаются земли Прованса, хотя официально Французская Ривьера входит в него.

Последний сюзерен Прованса Шарль Менский завещал в 1481 году свое графство Франции, но местные жители вот уже почти полтысячи лет защищают свое право называться провансальцами.

Достаточно вспомнить борьбу провансальцев за свой образ жизни, борьбу, в которую вдохнул новые силы великий поэт Фредерик Мистраль (1830—1914). Он писал свои стихи только на прованском — языке трубадуров. Лучшие творения посвятил он родному краю, и его поэзия стала живой жизнью Прованса. На тихой сельской улочке, карабкающейся в гору, на шумной площади, старинные камни которой отполированы временем, можно увидеть позеленевшие медные доски со звучными строфами Мистраля. Зачастую строки написаны прямо от руки на стенах домов, выбеленных южным солнцем: «Плоть Прованса вырезана из камня ветрами, солнцем и дождями. Лик его обрамлен виноградниками, оливковыми рощами и медвяными травами».

...Представьте себе один из старинных замков в предгорьях Альп: крыши нет, перил на крыльце нет, стекол в окнах нет, трехлистные пальметки на стрельчатых арках сломаны, герб над воротами изъеден мхом, по дворцовому двору гуляют куры, к изящным колонкам на галереях привалились свиньи, в часовне, заросшей травой, пасется осел... Но в один прекрасный день сын крестьянина влюбляется в эти величественные развалины и возмущается их осквернением; он поспешно прогоняет скот с дворцового двора, отстраивает парадную лестницу, восстанавливает резные украшения, вставляет стекла в окна, покрывает заново позолотой тронный зал...

Восстановленный дворец — это прованский язык. Сын крестьянина — это Мистраль.

Так писал великий провансалец Альфонс Додэ.

Жители Прованса издавна слыли во Франции гордецами и философами. По сей день они считают себя наследниками античной мудрости и свысока поглядывают на невежд северян. «Наш Гарский мост постарше Пон-Нёф в Париже», — говаривают они. Гавоты — жители департаментов Убея, Кейраса, Гапенсе и верховьев Дюранса — служили некогда учителями в зажиточных буржуазных семьях. Да, да, бедные крестьяне после пяти месяцев изнурительных сельских работ уходили на зиму в Марсель, Экс, Авиньон, а то и дальше на север преподавать французский, арифметику и даже латынь. «У гавотов груба только одежда», — гласит прованская пословица. Ярмарка учителей проходила в ноябре в Барселонетте. Крестьяне стояли на площади и ждали покупателей. Перья различной расцветки, воткнутые в их шляпы, свидетельствовали о предметах, которые они могут преподавать. Затем они отправлялись пешком к своим ученикам — четыре дня до Экса, пять до Марселя, шесть до Авиньона. За время отсутствия отцов старики обучали малышей, подготавливая учительскую смену. Последний альпийский крестьянин, знавший латынь, умер недавно в Кейрасе.

В нашем веке борьба крестьянина Мистраля за Прованс продолжалась: в 1907 году было основано общество гардьянов — прованских ковбоев — «для поддержания и упрочения веры в быков, арлезианские костюмы, традиции Камарга и процветание прованского языка».

Жители Прованса превыше всего ставят право на личную свободу и готовы заплатить за него, если надо, жизнью. Однажды старый люберонский крестьянин, играя в кафе, швырнул карты на стол и пробормотал вполголоса: «Довольно, пойду покончу с собой». Он не был ни безумным, ни разгоряченным, ни пьяным. Лишь много месяцев спустя нашли в глухом ущелье его тело с ружьем в руках.

На Люберонском массиве и по сию пору можно найти места, где не ступала нога человека. Лишь в начале XX века открыли здесь Вердонское ущелье. И совсем недавно с вертолета обнаружили таинственный грот в другом ущелье, Артюбийском, где средневековые фальшивомонетчики плавили серебро.

В смерти того крестьянина не был повинен мистраль. Этот холодный ветер плохо действует на приезжих, он леденит душу, сводит с ума своей настойчивой свирепостью, но местные жители свыклись с его буйным норовом — для них это просто зима.

«Ледяная ночь, мистраль (он еще не стих). Вижу в окна блеск и даль гор, холмов нагих», — писал Бунин.

Наверное, именно присущее провансальцам качество — не лукавить с самим собой, полно и искренне раскрывать свое «я» — дало оригинальнейшего живописца — Сезанна, уроженца Экса, а отрешенность от сутолоки бытия и поэтическое воспарение подарили миру не только Мистраля и Додэ, но и французского Икара — жившего и умершего в Авиньоне Монгольфье.

Кто утверждает, что в руинах нет никакой красоты, пусть посмотрит восхитительный замок в деревне Тур-д"Эг, который трубадуры прозвали «монументом красоты и безумия».