Мед и яд любви [Юрий Борисович Рюриков] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Юрий Борисович Рюриков Мед и яд любви (Семья и любовь на сломе времен — I)

Любовь — это… проявление бессмертного начала в существе смертном.Платон

Это свет вечности в настоящей минуте… Когда человек любит, он проникает в суть мира.М. М. Пришвин

Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь.А. П. Чехов

«В суть мира»?

«Передать на сцену. Ответьте, пожалуйста. Он полюбил ее и стал смотреть на себя по-новому. Теперь он не считал себя ничтожеством, мало на что способным, рабом своих начальников и жизненных обстоятельств. Он стал и мир ощущать по-новому. Он стал чувствовать страшную ответственность за каждый свой поступок. Мир в кризисе, он странен и непонятен, и только он может что-то сделать с ним… Однажды она чуть не попала под машину, но он рывком выдернул ее из-под колес. Она не видела машину и обиделась на его грубость. Он в порыве сказал, что любит ее и вытащил бы ее из огня. После этого она изменилась, в ее глазах появилась жалость, и она стала избегать его. Ее раздражало его чувство. Она ощущала, что не имеет права быть беспечно счастливой, если кто-то по ее вине несчастен. Ее мучила совесть, он мешал ей быть счастливой, и она спросила его, согласен ли он на дружбу. Он оскорбился… Вопросы: 1. Считаете ли вы его чувство любовью? 2. Верно ли поступила она, если он ей не нравился и его любовь ей не льстила? 3. Что теперь делать ему? Писала девушка» (Москва, апрель, 1982, Дом культуры МГУ). А что, если вы сами попробуете ответить на эти вопросы? Причем дважды: сейчас, сразу и, скажем, после главы «Душа любви». Чьи ответы останутся теми же, у тех твердые взгляды на любовь, ясная позиция; чьи изменятся — у тех явная тяга к самоуглублению, душа, открытая для чужих истин…Над всемий временами

Афродиту Книдскую, эту великую скульптурную поэму любви, изваял Пракситель в IV веке до н. э. Афродита недаром была богиней любви и красоты — для греков любовь и красота были неотделимы. И она вся переполнена этой изобильной красотой тела и духа. Она высока, длиннонога, у нее тяжеловатые — для нас — руки и плечи, небольшая голова, крупные глаза и губы, мягкий и удлиненный овал лица. У нее высокие бедра, высокая талия, красивая и высоко поставленная грудь, и во всем этом есть какая-то высшая сила, олимпийская грация. Но это еще красота без изящества, без той взлетающей легкости, которая есть в Нике и которая входит сейчас в новые идеалы красоты. Она стоит, опираясь на одну ногу, и тело ее выгнуто от этого плавно и музыкально. Как будто медленная волна прошла по ее талии, по ее бедру и по ее ноге, прошла и оставила там свой изгиб. Рожденная из волны, она несет в себе ее медленную и спокойную красоту. Она вся — естественность, вся — умиротворенность: она нагая, но она стоит спокойно, в ее позе нет никакого стеснения. Она не боится, что ее нагота может привести кого-то в ужас. Она не боится, что ее саму может осквернить чей-то взгляд. Афродита как бы живет в особом мире — мире нормальных, не извращенных чувств. Она живет для простого человеческого взгляда, который увидит в ней и ее этос — выражение ее духовного величия, и ее эрос — выражение ее любовной привлекательности, увидит их гармонию, их красоту. И от того, что она выше и ханжества, и сластолюбия, она как бы поднимает до себя глядящих на нее, как бы очищает их, передает им частицу своей красоты, гармонии, частицу своего особого — естественного — отношения к миру. В ней заложен особый, полный огромных ценностей, идеал, и она как бы приобщает к нему глядящих на нее. И наверно, здесь, кроме прямого наслаждения от взгляда на нее, и лежит ее вечность, ее гуманистическая сила. Афродита Книдская — богиня гармонической духовно-телесной любви. Она вобрала в себя ее высшие ценности, и, может быть, от этого в ней есть неисчерпаемость, недостижимость, которая бывает в гармонии, в идеале. Это, видимо, не портрет, а мечта — мечта о том союзе любви и мира, которого нет в самой жизни. Это первая на свете утопия любви — любовь божественная, но и человеческая, идеал, возможно, на все времена. Потому что гармония между любовью и миром, наверно, может быть только преходящей, ее всегда, видимо, будет теснить их разлад — если только мир не будет переустроен по законам любви…Несколько ключей к книге

К новой цивилизации

Любовь — как бы монарх среди чувств, самое манящее из всех, но и самое обманное, самое разочаровывающее. Она дает самое сильное наслаждение и самую сильную боль, самое острое счастье и самую тяжелую тоску. Ее полюсы и контрасты сливаются в массу неповторимых сочетаний, и какое из этих сочетаний выпадет человеку, такой он и видит любовь. Любовь все время меняется, и особенно на стыке времен, когда одна эпоха выламывается из другой, когда круто перекраиваются человеческие отношения, чувства, взгляды. Наверно, поэтому вокруг любви всегда шли и, пожалуй, всегда будут идти бурные споры. Идут они и сейчас, и это естественно: в любви возникает сегодня много нового — неясного и полуясного, ичем новее это новое, тем больше споров оно вызывает. Любовь и семья — пересечение всех мировых сил, которые правят жизнью, зеркало всех перемен, которые идут в человечестве. И чтобы по-настоящему понять, что происходит в любви и в семье, надо, наверно, понять, что делается в устоях цивилизации, в глубинах социальной жизни: личные судьбы можно по-настоящему постичь только через планетарные призмы. В наше время происходит, очевидно, коренной перелом в земной цивилизации. Человечество попало в стратегическое положение, невиданное в истории. Оно начинает восходить на такие высоты, о которых раньше могло только мечтать в утопиях и в сказках; но под его ногами разверзаются такие пропасти, каких на его пути еще никогда не было. Оказываются под вопросом главные устои нынешней цивилизации. Куда ведет нас научно-техническая революция — в тупики или на новые просторы? Что дает людям и что отнимает великое переселение народов в сверхгорода, эти антиоазисы посреди природы? Не переродит ли нас отсечение от природы, не убьет ли в людях естественного человека? И как сделать, чтобы человечество перестало быть цивилизацией-хищником, которая пожирает планету? Три дамокловых меча нависли сейчас над человечеством, и каждый следующий мы осознаем хуже предыдущего. Это меч атомной смерти, меч экологической гибели и меч эгоизации людей, их нравственного вырождения. Все они выкованы главными устоями нынешней цивилизации: промышленно-технической базой человечества, типом поселения — нынешним городом, самим положением человека в укладе массовой цивилизации. Именно эти устои ведут к убийству природы и самоубийству человечества, и их, видимо, придется в корне переустраивать, создавать совершенно новую цивилизацию. И прежде всего человечеству нужна в корне новая промышленная база. Теперешняя база построена на принципе «после нас хоть трава не расти». Лишь 1–3 процента сырья, которое добывает промышленность, претворяется в вещи, предметы, а 97–99 процентов уходят в отбросы. Каждый год мы изымаем из тела планеты 100 миллиардов тонн сырья — и 97–99 миллиардов ухаем в отравление природы. К концу века человечество будет добывать втрое больше — 300 миллиардов тонн в год, и почти вся эта лавина — 290–297 миллиардов в год — станет отравлять землю, воздух, воду. Потому-то, как скорая помощь, человечеству нужна принципиально новая промышленная база — безотходная, экологически чистая, не губящая природу. Второй устой цивилизации, который так же губителен для нас — сегодняшняя жилая среда, человеческое поселение. Нынешняя деревня отсечена от культуры, в ней нет почвы для расцвета человека, для его глубокой и разносторонней жизни. Город, особенно большой, разрушает здоровье людей, их нервы и нравственность; он разобщает, эгоизирует их, превращает в толпу на улицах и в одиночек дома. Город, кроме того, главный отравитель биосферы: именно в городах собрана почти вся нынешняя промышленность. Человечеству нужно в корне новое поселение, которое отбросит изъяны нынешнего города и деревни и сплавит в себе их достоинства — сельское слияние с природой и городское — с культурой. Это будет, видимо, экополис (экологический город) — город-сад и город-лес, не враг человека и природы, а их друг. В коренном переустройстве нуждаются и другие устои цивилизации: и труд человека, и его гражданская и личная жизнь. Ими правит сейчас губительное распределение физического и умственного труда между разными отрядами людей, деление на управляемых и управляющих, узкая специализация и узкая жизнь, которая превращает человека в колесико и винтик общественного механизма. Научно-техническая революция ввела в число главных пружин жизни «надформационные» противоречия, глобальные — общемировые — проблемы. Эти новые генеральные противоречия жизни правят современным миром, пожалуй, сильнее старых, классовых. Они как бы стремятся вобрать их в себя, сделать своей частью, и это резко наращивает похожие социальные угрозы во всех системах. Чтобы создать справедливую цивилизацию, придется устранить все виды отчуждения личности, вытеснить их из труда, экономики, гражданской жизни, из семьи и личных отношений. Придется перевести все человеческие отношения на рельсы глубокой человечности, демократии, душевного союза друг с другом. Один из главных рычагов такого переустройства — коренная революция в воспитании и образовании. Уже много лет они делают из человека пассивного и нетворческого исполнителя, выращивают в нем приспособленчество, потребительство, я-центризм. Вместо них нужны в корне новые модели воспитания и семьи, в корне новое личное бытие, новая культура личных отношений. Все эти устои общества — от типа производства до воспитания — самые глубокие, по-моему, и самые нераспознанные у нас родимые пятна собственнической цивилизации. Все они враждебны высшим идеалам человечества и все сомкнуты в единую цепь, в кандалы на человечестве. И чтобы расковаться, нужен всесторонний, «всеустойный» переворот в цивилизации — отказ от всех ее античеловеческих основ, создание новых, истинно человечных. На такой переворот у нас осталось, как утверждают экологи, лишь несколько десятков лет. Мы так яростно отравляем природу, что уже в первые десятилетия XXI века в ней могут начаться необратимые перемены — первые шаги ее агонии — планетарного СПИДа. Успеем мы свернуть с гибельного пути или не успеем — вот генеральный вопрос для человечества, вопрос жизни или смерти. Потому-то и нужна сегодня неотложная, авральная стратегия спасения человечества — стратегия, без которой не будет ни любви, ни семьи, ни человека. Земля — как бы космический корабль, который попал сейчас в поле тяготения «черной дыры» и летит к ней с нарастающим ускорением. Чтобы спастись, надо аврально менять курс и так же аврально перестраивать все двигатели и все системы сохранения жизни. Но для этого нужен немедленный союз всех, кто летит на нашем гигантском космическом корабле: всех людей и народов, всех рас и классов… Только такой союз — и только авральное напряжение сил каждого — сможет избавить нас от катастрофы. И менять курс надо не только нашему вселенскому кораблю. Каждый человек — микромодель этого корабля, и каждому из нас надо, наверно, менять свой внутренний курс. Переустраивать придется, видимо, и всю ткань жизни, и всю ткань человеческой души. Потому что создание новой цивилизации — это создание и новой души человека, и новой души мира. Сегодняшние наши души гораздо больше тяготеют к разладу, чем к содружеству, и даже в наших личных отношениях больше разлада, чем лада, распри, чем дружелюбия. Родители и дети, юноши и девушки, мужья и жены — их душами и отношениями больше правят пружины самолюбия, чем «друголюбия», я-запросы, чем мы-запросы. Души близких больше соперничают, чем живут в мире, их силовые струны звучат чаще мирных. Почти с колыбели микроб разлада заражает нашу психику и создает в нас разладное подсознание, разладную автоматику чувств. Это психологическое эхо от социального устройства нынешней цивилизации, психологический оттиск этого устройства в наших душах. Цивилизация раздробленного человечества и раздробленного человека — так можно бы назвать теперешнюю цивилизацию. Человечество раздроблено на недружественные нации, классы, группы; человек раздроблен на сознание и подсознание, на мозаику враждующих желаний, запросов, склонностей. Цивилизация раздробленного человечества, видимо, идет сейчас к своему концу. Новая цивилизация, которая зреет в лоне нынешней, станет, наверно, цивилизацией единого человечества и цельного человека, и ее генеральным законом будет, очевидно, не соперничество, а содружество людей. Почти все стержневые идеи будущей цивилизации родились в лоне нынешней, в долгом ходе тысячелетий. Это и высшие идеалы человечности, которые выстрадала ваша цивилизация, и самые добрые основы жизненного устройства, которые она нашла. Это и общинные устои народной жизни, которые питают союз «я» и «мы», и вершины культуры всех времен и сословий, которые одухотворяют нас. Это и высшие коммунистические идеалы, и вечные истины, которые открыли разные расы и народы. Эти вершинные ценности нынешней цивилизации и станут, наверно, душой новой цивилизации. И величайшим строителем этой цивилизации, ее генеральным архитектором станет, пожалуй, любовь. Всякая любовь — братская, родственная, половая, любовь как принцип отношения человека к миру и к другим людям. Успеем ли? Сумеем ли мы совершить эту величайшую в истории человечества революцию? Пересоздадим ли первичные человеческие молекулы — семью, социальную группу — так, чтобы их атомы больше скреплялись не внешними силами, как сейчас, а внутренним тяготением друг к другу? Позволят ли совершить это пределы наших сил и сама природа человека? Очевидно, от действий каждого из нас зависит, какая смерть нас ожидает, смерть человечества или смерть одной цивилизации и рождение другой… Времени осталось так мало, что возместить эту гигантскую нехватку можно, пожалуй, только гигантским избытком усилий. Только все вместе — и каждый на своем личном участке, — и только сверхнапряжением всех сил — мы сумеем, возможно, перемагнитить силовые поля земли, перенастроить их по новым камертонам. Перенастроить все на земле, в том числе любовь и семью — колыбель всех глубинных основ человека, породителя его души и нравственности. Но успеем ли?.Шторм перемен

Перелом в цивилизации — вернее, предперелом — уже начинается. Мы уже делаем первые нащупывающие шаги по новой дороге, но не осознаем этого, как Колумб, который подплывал к новому материку, а думал, что это Индия. Чтобы понять, на какие именно материки мы вступаем, нам придется, наверно, по-новому понять многое в социализме. Я думаю, что обществоведение до сих пор понимает социализм в духе начала XX века. Наша нынешняя промышленная база, и все устройство жилой и рабочей среды, и многое в труде и общественных отношениях — все это стоит на досоциалистических принципах, на отчуждении человека. Уверен, что самые глубинные, самые «базисные» устои современной жизни — это, видимо, и самые глубокие «пережитки капитализма», вернее — «недожитки социализма». Мне кажется, социализм — не просто начало новой формации: это как бы предначало новой цивилизации. Это не просто ступень старой лестницы, а переход от одной лестницы к другой — последняя ступень старой лестницы и первая ступень новой. Многие у нас понимают коммунизм по-вчерашнему — просто как новую формацию. Но научно-техническая революция принесла коренные поправки в весь наш подход к миру, и коммунизм — уклад, который вберет в себя высшие идеалы человечества, — сможет, пожалуй, родиться только как совершенно новая цивилизация. Не как новая ветвь на дереве, а как совершенно новое дерево, и на новой почве… Главные устои индустриальной цивилизации искажают добрую человеческую нравственность, оттесняют нравственные двигатели жизни на задворки. Людьми и государствами гораздо больше нравственности движет вне-нравственный прагматизм (практицизм, от греч. «прагма» — польза). Возможно, в новом обществе нравственные двигатели проникнут в самую сердцевину базиса, и как сок пропитывает дерево, они будут пропитывать и корни, и ствол цивилизации. Если это случится, мораль, нравственность станет уже не «надстройкой», а генеральным фундаментом всей человеческой жизни… То, что мы сейчас переживаем, это, видимо, самый большой переход во всей истории — переход от стихийного и негуманного развития человечества к развитию сознательному и гуманному, которое будет строиться на основах нравственности. За нынешней научно-технической революцией идет такая же гигантская научно-биологическая революция — ее, впрочем, называют и новой ступенью НТР. Она принесет с собой взрыв биологических знаний, крутой рост их роли для всей нашей жизни — от производства еды до «производства» здоровья; а главное, она заменит многие технические основы нынешней цивилизации основами биологическими. А за ней уже посверкивают первые зарницы научно-психологической, гуманитарной революции. Она психологизирует все стороны человеческой жизни, приспособит всю жизнь к нуждам психологии. Все эти революции, видимо, сольются в один поток, пронижут до глубин устои цивилизации. Множественные революции будут пропитывать все пласты земной жизни, будут менять всю ее плоть. В середине нашего века главные открытия дало науке атомное ядро. В конце века такие открытия даст, как предполагают ученые, клетка — атом живой материи и ген — элементарная частица наследственности. Но в начале XXI века, возможно, самые главные для человечества открытия будут получены именно в психологии — психологии общения, чувств, отношений, труда. Открытия в биологии дадут новую промышленную базу: они позволят превратить нынешнюю техническую базу, губительную для планеты, в биотехническую, спасительную для природы и человека. Открытия в психологии дадут нам в корне новую, куда более человечную основу для всех человеческих отношений. С ходом веков жизнь человечества делалась все более однобокой, и нынешняя наша цивилизация куда больше техническая, чем психологическая. Ее усилия куда больше обращены на природу, чем на человека, на материальную культуру, чем на духовную, на внешние отношения людей, чем на их внутреннюю жизнь. Новая цивилизация, видимо, избавит человечество от этой однобокости. Она прибавит к нынешним политехническим и естественнонаучным устоям цивилизации психологические устои, и это в корне перекроит всю ткань человеческой культуры, всю материю цивилизации. В последние годы у нас много говорят о второй грамотности — компьютерной, которая важна не меньше первой. Но, пожалуй, куда важнее их обеих третья грамотность, психологическая, потому что она куда больше помогает человеку стать человечным. Это, наверно, самая главная грамотность для человека, от нее во многом зависит весь климат жизни, вся атмосфера отношений — и личных, и социальных. Мы живем во времена допсихологической цивилизации, и все устройство нашей жизни — устройство семьи, быта, труда, воспитания — стоит на незнании человеческой природы, на коренном разладе с законами нашей психологии, физиологии, нравственности. Научно-психологическая революция вытеснит, наверно, психологическую докультуру из всех слоев человеческой жизни. Труд, быт, гражданская и личная жизнь, управление обществом, воспитание — все будет перестроено по законам человеческой психологии, слажено с ней. Вся цивилизация будет переделана в соответствии с природой человека. По-моему, точно говорил об этом еще молодой Маркс: «…сделать себя самого мерилом всех жизненных отношений… устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы»[1]. Это глубинное перемагничивание всех пластов жизни, перенастройка их по камертонам человеческой психологии будет, видимо, идти мучительно, долго. Но оно, наверно, и станет последним шагом к новой цивилизации — цивилизации просвещенного и человечного человечества… Человечество вступило сейчас на небывалую историческую ступень — ступень самоубиения или самовозрождения на невиданно новой основе. Именно сейчас, в ближайшие десятилетия, начнется или переход к новой цивилизации, или агония человечества. Здесь лежит, по-моему, вопрос всех вопросов — самая генеральная идея времени, самая болевая из всех болевых точек. Это новая абсолютная точка отсчета для всех наших дел, всех поступков и замыслов. Куда ведет меня этот поступок, это слово, этот поворот наших отношений — по раздорному пути, пути к гибели, или к рождению в себе и в жизни новых спасительных устоев, мостиков к новой цивилизации — вот новое абсолютное мерило добра и зла, нужности или вредности любого нашего порыва, чувства, действия… «Мед и яд любви» — как бы книга-диспут, книга-спор. В 1967 году вышла моя главная книга «Три влечения. Любовь, ее вчера, сегодня и завтра», и с тех пор я постоянно получаю письма — с вопросами, несогласиями, драматическими историями… В семидесятые и восьмидесятые годы вокруг моих статей о любви шли большие споры в газетах и журналах. Кроме того, я часто выступаю в молодежной аудитории, и каждый раз из зала приходит ворох записок. Из массы таких записок, писем, вопросов я отобрал самые острые, печальные, задиристые; из возражений — самые веские и интересные. Их авторы спорят со мной и друг с другом, с экс-истинами и будущими истинами, с расхожими взглядами и заскорузлыми догмами.Акушер или могильщик?

Искусство спора — одно из главных, наверно, искусств жизни. В древности, у мыслителей Греции, оно было даже главным видом общения, главным рычагом, который поднимал знания к новым вершинам. Недаром Платон, крупнейший, пожалуй, гений древности, писал диалоги — сплошные диспуты, схватки мнений. Недаром диалектика (от «диалего» — спорю) была тогда искусством добывать истину через соревнование взглядов. С древних времен это искусство, увы, поблекло; мало у кого есть сейчас глубинный талант «диалектика» — сталкивателя позиций, который высекает из этого сталкивания искры истины. Спорящие часто воюют не за истину, а за истинку, не умеют увидеть в чужой позиции плюсы, которые таятся под скрывающими их минусами, не признают свои слабые места — сами стреноживают себя, не дают идти вперед. Все мы, конечно, знаем древний афоризм — в спорах рождается истина. Но так же верна и обратная мысль: когда споры кипят, истина испаряется. Все зависит от того, как эти споры идут — дружелюбно или враждебно, и как прислушивается спорящий к сопернику. Соперник играет великую, незаменимую роль для рождающейся истины: он показывает ее слабые места, служит их открывателем и тем самым — независимо от своего желания — помощником истины. Если защитник истины умеет усиливать ее слабые места, если он сам ищет соперника, чтобы углубить свою позицию, то тогда спор — акушер истины, он помогает ей родиться или окрепнуть. Но когда в споре ищут не истину, а победу, когда спорящие не умеют укреплять свою истину союзными ей частицами чужой истины, тогда спор — могильщик истины, он убивает ее. Наш век — век всеобщих революций во всех областях жизни, во всех ее фундаментах и этажах. Везде и во всем бурно рождается новое, везде и во всем бурно умирает старое. В этом шторме перемен, в этой буре сдвигов есть, пожалуй, только один спасительный путь — усиленно искать новые формы жизни, которые зеркально отвечали бы ее новой сути. Но любой поиск дает спорные результаты: старое сознание отстает от нового бытия, осознает его куда медленнее, чем оно меняется. Этот разрыв между рождением нового и его осознанием, видимо, неизбежен, но в последние десятилетия он резко нарастает и делается все опаснее. Ритм времени сейчас круто убыстрился, волны нового идут с невиданной частотой: мы еще не успели вглядеться в одну волну, а за ней летит другая, поднимается третья… Все мы, наверно, помним, в какие тупики привело нас отшатывание от больных проблем, острых и новых вопросов жизни. В недавние десятилетия обществоведы, печать, школа почти повально уходили от острых углов жизни, боялись стратегических проблем, заглушали критический подход фанфарным. Острые углы от этого становились режущими, социальные болезни делались хроническими и начинали подрывать весь ход прогресса. А ведь критичность, отрицание — первый шаг созидания, один из самых главных двигателей жизни. Никаким другим путем нельзя находить в жизни противоречия и отыскивать противоядия от них. «Мед и яд любви» — книга для молодежи, и именно потому в нее входят самые главные из нынешних сложных и неясных вопросов, те, с которыми мы сталкиваемся каждый день и которые будут нарастать, обостряться в ближайшие десятилетия. Их, пожалуй, можно смягчить только всеобщими силами, только соединенной умственной мощью целых поколений. По сложности в книге как бы два пласта — более простой и более трудный. В трудный пласт входят, во-первых, главные стратегические вопросы нынешней жизни. Это те ключи, без которых не понять, какие новые законы правят сегодня и обществом, и семьей, и нашими чувствами, не понять коренную революцию, которая идет сегодня во всех устоях личной и гражданской жизни. Во-вторых, в этот пласт входят и очень важные для всех нас психологические вопросы, о которых говорится в главах о характере и темпераменте. Они трудны, но без них почти невозможно продираться к хорошим отношениям сквозь джунгли семейных сложностей. Чтобы усвоить трудный пласт книги, понадобятся и волевые усилия, и подготовка, и — очень важно — интерес к сложным вопросам. Я стараюсь говорить о сложном просто, и в этой книге я по три-четыре раза переписывал все трудные места. Увы, не везде это удалось, но не из-за слабых стараний: чаще всего я упирался в нижний предел сложности, видел, что идти дальше — значит переупрощать сложность, насильственно распрямлять ее. У книги, конечно, будут разные читатели, с разной силой вдумчивости — и обычные, и серьезные. Пожалуй, естественно, если каждый станет искать в книге то, что ему близко, а страницы, которые покажутся ему сложными, или пропускать, или, наоборот, читать с удвоенной жаждой понимания.О чем идет речь в книге.

«Потребности у молодежи разные, и если кому-то нужна азбука любви, то нам нужна «Война и мир» современной любви. Мы читали ваши работы и ждем такую книгу от вас. Филологи». Эту записку я получил, выступая в Московском университете, моем родном вузе, и ее «социальный заказ» стал основой моих планов. Наверно, «Войну и мир» здесь надо понимать метафорически: чтобы в книге была не только азбука, но и алгебра любви, и чтобы ее охват был «эпопейный» — все главные измерения, все устои любви. В книге и пойдет речь обо всех сторонах современной любви и семьи, о мире, который они несут людям, о войне, которая в них разыгрывается, и о том, можно ли вытеснить эту войну миром. Книга, таким образом, будет охватывать все четыре семейные культуры — психологическую, половую, воспитательную, домоводческую, но с упором на самую сложную — психологическую. Речь в ней пойдет в общем-то о новой вселенской культуре личной жизни, ростки которой пробиваются уже сегодня и которая, видимо, станет править бытом завтра. Эта культура поможет, наверно, вывести личную жизнь из нынешних кризисов, создать для нее более благодатную почву. «Любовь и семья на сломе времен» будет состоять из трех частей. Перед вами первая — «Мед и яд любви». Это как бы «книга чувств». Она посвящена любви как чувству — до семьи и вне семьи; в ней говорится о ее вечных устоях и нынешних переменах, о ее разных психологических видах и разных ступенях ее жизни — утре, дне, вечере. Идет здесь речь и о новой психологической культуре супружества, и о том, на чем именно держится сегодня семья… О самой семье и о законах семейной жизни разговор пойдет во второй и третьей частях книги. Там я расскажу о новой культуре общения, не убивающей чувства, и об «инженерии» такого общения; о трех возрастах в жизни молодой семьи, об особых законах каждого; о культуре ссоры и спора; о законах пола и сексуальности, открытых в XX веке, и об основах просвещенной и человечной половой культуры; о главенстве и лидерстве в семье, о величии и рабстве домашнего труда; о разводах, «изменах», треугольниках — о новом их понимании; о ювенологии любви — науке о том, как продлить молодость чувства; об идущей сейчас биархатной революции — перевороте во всех отношениях мужчины и женщины, экономических и семейных, социальных и сексуальных… Особый раздел последнего тома будет отведен недавним открытиям в детской психологии и физиологии, которые в корне перевернули наше представление о детской природе. Эти открытия, видимо, приведут — уже начали вести — к величайшей в истории педагогической революции, к коренным переворотам во всем воспитании и образовании… Еще один раздел — «Архимедовы рычаги для семьи» — посвящен новой стратегии социальной помощи семье; эта помощь — универсальная, всесторонняя — нужна аврально, потому что без нее семья не сможет устоять. И самый конец книги — «Что ждет мир послезавтра» — гипотезы о том, какими могут стать любовь и семья через несколько поколений, если в мире воцарится новая цивилизация…Что такое «амурология».

Современные науки странно изучают личную жизнь. Они расщепляют ее, как апельсин, на дольки, и каждая занимается своей долькой, почти не касаясь других. Психологи изучают личные чувства и общение людей; социологи — семейную жизнь, виды семей и супружеских отношений; экономисты — домашнее хозяйство и материальные условия быта; демографы — рождаемость, брачность, разводы; сексологи — половые отношения; педагоги — воспитание в семье, отношения детей и родителей; этики — нравственный срез личной жизни. У каждой из этих дисциплин частичный подход, каждая ухватывает лишь одну сторону дела почти без связи с другими. Впрочем, в последнее время кое-какие частичные подходы стали вступать в союз: сексологический с социологическим, социологический — с демографическим и экономическим, педагогический — с психологическим… Но это, наверно, лишь первые полушаги, а здесь, пожалуй, нужна революция в самой методологии: нужен не частичный, а многосторонний подход к любви и семье, а для этого — новый метод их постижения. Если просветить любовь прожекторами всех видов знания, которые ее касаются, то в ней откроются такие глубины и такие затаенные россыпи чувств, какие недоступны частичному взгляду. Понять суть любви, увидеть ее роль для человека и человечества поможет, видимо, только такой вот панорамный подход. Никакие тандемы, никакие кентавры из двух-трех частичных наук неспособны охватить всю почву любви, все ее измерения и грани. Нужно, видимо, слияние всех частичных дисциплин, говорящих о любви, их переплавка в совершенно новую отрасль знания — сплав науки, искусства, культуры. На тяге к такому вот панорамному подходу, на разведочных и несовершенных шагах к нему и строятся мои работы. Как черновик такого подхода пишется и эта книга, — как писались предыдущие — «Три влечения», «Трудность счастья», «Самое утреннее из чувств». Это сплав традиционного и нового понимания любви, сплав того подхода к любви, который издавна был в человеческой культуре, науке, искусстве, и нового угла зрения на любовь, новых поворотов в ее психологии, этике, философии. Разговор о любви будет опираться здесь на открытия, которые сделаны и в жизни, и в разных человековедческих науках — в философии, психологии, физиологии и возрастной физиологии, в сексологии, биологии, воспитании, он будет основываться на достижениях социологии семьи, экономики быта, демографии, этики… Большинство этих открытий и достижений касаются любви не прямо, а косвенно, через промежуточные звенья, и выискивать их, сплавлять между собой, сопрягать с любовью приходится с трудом, на ощупь. Кроме того, у нас почти нет исследований в психологии любви, и нехватку их приходится восполнять опорой на открытия искусства, старого и нынешнего, и на личные наблюдения. Как одна из опор, сюда добавляется и «социология частного мнения» — те письма, записки, отклики, о которых тут говорилось и которые будут приведены в книге. Рождается как бы дисциплина-оркестр, наука-оркестр — новая отрасль знаний о любви, которую я в шутку зову амурологией. Это и не наука в современном смысле, она строится не на научных методах, понятийно-логических, которые дробят свой предмет, берут из него общее и отсекают индивидуальное. Ее метод — сплав дробящего познания с целостным, гибрид понятийного познания с образным. У Пушкина есть великолепные слова: Чья мысль восторгом угадала, Постигла тайну красоты? Красоту, видимо, нельзя постичь мыслью, она может открыться только перед восторгом мысли. Наверно, так же и с любовью: если и можно постичь в ней что-то, то только озарением мысли, сплавом мысли и чувства. В двадцатом столетии было сделано одно из величайших открытий в природе человека — была обнаружена совершенно разная роль мозговых полушарий. Левое полушарие ведает понятийным, логическим мышлением, которое отсечено от живых чувственных восприятий; правое — наглядно-образным, которое основано на чувственных восприятиях — зрительных, слуховых, двигательных… Понятийное мышление как бы дробит свои предметы на части, берет из них только их суть и отбрасывает их живой облик, их индивидуальность. Образное мышление схватывает вещи целиком — вбирает в себя их живой облик вместе с их сутью, но суть эта не проявлена или полупроявлена. У каждого из этих видов мышления есть своя сила и своя слабость, каждое может то, чего не может другое, и самой природой человека они предназначены для работы вместе. Когда-то человеческая духовная культура не делилась на науку и искусство, на понятийно-логическое и образное постижение мира. Еще у Платона они жили в единстве, как своего рода науко-искусство-философия, и этот сплав назвали потом словом «синкретизм» — от греческого «соединение, смесь». Образное и понятийное мышление жили тогда в естественном союзе, работали вместе. Потом они распочковались и стали все больше отдаляться друг от друга, все меньше усиливать друг друга своими уникальными достоинствами. Наука все больше дробилась на ячейки, и чем глубже она погружалась в каждую из них, тем меньше она могла охватить мир целостным взглядом. И искусство все меньше могло — само по себе, без союза с наукой — проникать в глубинные тайны человеческой жизни, постигать ее социальные и психологические загадки. Конечно, и наука и искусство дали людям гигантски много в своем обособленном развитии. Но сколько они недодали и что могли бы дать, если бы не ушли так далеко друг от друга? Такое отдаление резко противоречит природе человека: чем обособленнее работают полушария, тем меньше их плоды, а чем теснее их союз, тем больше его плоды. Сейчас уже ясно, что все самые великие открытия науки и искусства сделаны именно соединенными силами образного и понятийного мышления. Их нынешнее обособление — одна из основ нашей цивилизации и один из ее самых вопиющих разладов с природой человека. Возможно, сейчас наука и искусство подходят к последним пределам в своем отдалении, и вот-вот начнет рождаться новый синкретизм, новый сплав двух этих великих видов человеческого мышления. Здесь, наверно, проляжет одно из главных русел научно-психологической революции. Если это случится, наступит, видимо, коренной переворот во всем строении нашей духовной жизни, во всех основах наук, искусств, культуры. Это будет переход от науки, которая видит мир узко понятийно, и от искусства, которое видит мир узко образно, — к их гибриду, слиянию — науко-искусству, к цельному постижению мира, понятийному и образному вместе. И, может быть, постижение любви — амурология — станет одним из ускорителей этого перехода, одной из первых колыбелей, в которых будет расти новый синкретизм…Голоса неверия.

«Как сказал поэт: «Любовь — лишь капля яда на остром жале красоты». Это болезненное состояние психики, своего рода невроз, патология». (Записка на беседе. Ленинград, центральный лекторий «Знание», май, 1980). «Сможете ли вы опровергнуть тезис: любовь — всего лишь физиологическое родство?» (Институт электронной техники, Зеленоград, октябрь, 1980). «Не находите ли вы, что любовь напоминает сказку, которую человек сам выдумал, сам себя в ней уверил и вынужден все время под нее подлаживаться, а случаи резкого несоответствия считает чем-то ненормальным?» (Новосибирский университет, декабрь, 1976). «Чувство, которое называют любовью, мешает творчеству. Не только потому, что отвлекает мысли, но хотя бы и потому, что отнимает уйму времени. Любовь — чувство для людей второго сорта, для потребителей, которые не думают о том, чтобы оставить след в жизни. Людям мыслящим, творческим она приносит только вред» (Московский инженерно-физический институт, март, 1976). Однажды социологи спросили у 15 тысяч молодых рабочих, служащих, инженеров, научных работников, как они относятся к любви. Почти треть ответила, что не верит в любовь; часть разуверилась в ней, а многие думают, что это выдумка поэтов и писателей. Пожалуй, основания говорить так у них есть. Известно, как много поэтических преувеличений в воспевании любви; уже одно то, что о любви говорят стихами, рафинирует, утончает ее, приподнимает над тем, какой она бывает в обычной жизни. И «ангелизация» любви — превращение ее в диетическое, манное чувство, которое лишено чувственности, — тоже рождает недоверие к любви; к тому же многие представляют себе любовь раем одних только радостей, а раз такого рая нет, значит, нет и любви. На мельницу неверящих льют воду и браки-одуванчики, которые рассыпаются от первого ветерка, и разводы, которых все больше, и тусклые браки, которые держатся на долге, привычке, детях… И поэтому у многих рождается обидное недоумение: что происходит с любовью? Почему она слабеет? Да и есть ли она вообще? «Сейчас какая-то мультипликационная семья — женятся, а прошел месяц, берут развод. Есть даже пословица: гарантийный срок вечной любви — медовый месяц. Я не верю в то, что вы пишете, вообще ни во что не верю. Зачем вообще создана эта любовь, зачем все это, если даже в семьях между собой нет никакой любви, если отец чуть что поднимает руку на мать?.» (Женя Г., 16 лет, Горьковская область, Пильнинский район, село С., июнь, 1976). Личную жизнь сотрясают сегодня невиданные кризисы, и их вызывают — обычный парадокс прогресса — и изъяны жизни, и ее достоинства. Всякий прогресс всегда идет с утратами. Ягода убивает цветок — это закон жизни, сквозное противоречие прогресса, и оно резко влияет и на человеческую любовь. С давних пор одни мыслители считают, что человечество идет по ступеням прогресса, вверх, другие — регресса, вниз. Древние считали, что у человечества был сначала золотой век, потом серебряный, железный, и с каждым веком люди и их дела мельчали. Регрессионистские взгляды пропитывают и знаменитую «Теогонию» («Происхождение богов») Гесиода (VIII в. до н. э.), и мифы почти всех великих народов древности, и творения многих мыслителей. Идеология прогресса стала рождаться только в XVII веке, а сложилась в XVIII, в эпоху Просвещения. Это была не диалектическая идеология, она считала, что все в жизни только улучшается, идет от низшего к высшему. Тогда же ее изъяны едко запечатлел Вольтер в своем знаменитом ироническом афоризме — «все к лучшему в этом лучшем из миров». Двадцатый век доказал, что прогресс и регресс слиты между собой, как две доли одного ореха, и каждый шаг человечества состоит из гигантского полушага вверх и такого же гигантского полушага вниз. Этот губительный «парадокс прогресса» неслыханно обострился в конце XX века. Еще никогда техническая мощь человечества не была такой огромной — и еще никогда она не грозила планете экологической гибелью. Еще никогда государства и социальные системы не были так сильны, а вражда их так самоубийственна для людского рода. Еще никогда не было такого половодья хлеба и зрелищ — и таких наводнений безнравственности. Вместе растут демократия и фашизм, сытость и агрессивность, культура и варварство… Нынешнее движение человечества — это как бы «прорегресс», «репрогресс» — сплав прогресса с регрессом, спуск вниз по лестнице, ведущей вверх. Так могло бы двигаться фантастическое существо — гибрид крота, который роет вперед, краба, который ползет вбок, и рака, который тянет назад. У такого противоестественного гибрида два родителя. Во-первых, это расколотость человечества на враждебные лагеря, борьба стран и систем, которая заставляет их предпочитать тактические выигрыши, которые ведут к стратегическим проигрышам. Во-вторых, это близорукость (а часто и трусость) науки, обществоведов, управления, неумение промерять завтрашние последствия сегодняшних событий и открытий. Возможно, наши потомки изменят социальный облик человечества — обуздают социальную вражду и научатся умерять губительные стороны открытий и событий. Если это случится, может возникнуть новый вид исторического движения — прогресс без регресса, или с небольшими вкраплениями регресса. Но скорее всего диалектика света и тени, сплав зла и добра останется навсегда основой человеческого движения. Роль любви в жизни сегодняшнего человека снизилась и уменьшилась. Прошло время, когда человеком двигали немногие стимулы — стимулы, на которых сосредоточивались все силы его души и которые превращались от этого в страсть, в мощный пучок энергии, направленный в одну точку. Мы живем в эпоху многих стимулов, и духовная жизнь человека резко переменилась, из простой стала сложной. В нее вошли и осознались как главные — экономика, политика, рабочие обязанности, материальные и бытовые запросы, культурные итворческие тяготения, тяга к развлечениям и увлечениям… Любовь отошла назад, потеснилась, уступила им часть своего места среди пружин личной жизни. А вместе с этими громадными переменами любви мешают стрессовые перегрузки, нервная усталость, социальные тяготы и нехватки… Вся жизнь людей — внешняя и внутренняя — перестраивается в своих основах, и любовь занимает в этой перестраивающейся жизни новое, тоже перестраивающееся место. Она приходит в новые соотношения с нашими новыми потребностями, пропитывается новыми переживаниями, по-новому сплавляется с другими чувствами. Она что-то теряет и что-то приобретает, делается в чем-то слабее, в чем-то сильнее. В ней идут драматические переломы, и они больно ранят душу.Автопортрет чувств.

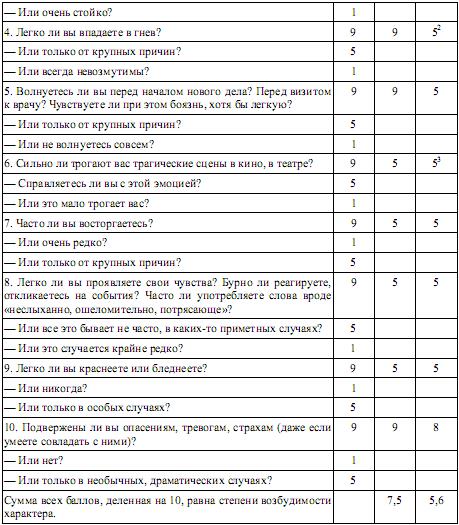

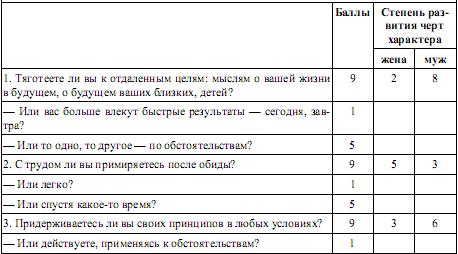

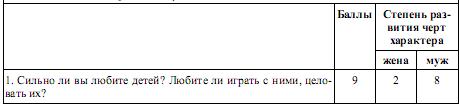

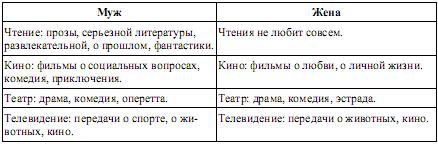

«Вы неплохо говорите о любви, по это — слова. А можете ли вы привести пример из жизни, чтобы можно было сказать: они любят. В самом высоком понимании этого слова. Из круга ваших друзей, знакомых» (о. Сааремаа, Эстония, студенческий строительный отряд, июль, 1974). Приведу три примера, в которых любовь была не только испытана годами жизни, но и просвечена через призмы психологических тестов. С этими людьми я познакомился в 1975 году, встречаюсь, переписываюсь с ними, дважды проводил с ними «круглый стол» счастливой семьи, сначала в «Комсомолке», потом в «Неделе». Их было три пары: Лариса и Игорь М-вы из Ленинабада; обоим было тогда по 34 года, он — детский врач, она — преподаватель вуза, семейный стаж 12 лет, родители двух девочек — 9 и 4 лет; Наталья и Валерий Т-ие из Новокузнецка, обоим по 30 лет, инженеры, семейный стаж 7 лет, родители двух мальчиков — 6 и 2 лет; Лайла и Петерис Б. из Латвии, из-под Риги, обоим по 25 лет, он — колхозный садовод, она — инженер связи, семейный стаж 4 года, родители двух мальчиков — трех с половиной лет и года двух месяцев. В беседе принимали участие специалисты: Виктор Иванович Переведенцев, известный демограф в публицист; Лена Алексеевна Никитина, соавтор новой системы воспитания, которую открыли ее муж, Борис Павлович Никитин, и она; Георгий Степанович Васильченко, доктор медицины, один из виднейших сексологов страны. Счастливые пары попали под дождь вопросов — дотошных, детальных, въедливых. Я составил для них специальные анкеты — с охватом всех сторон жизни, с ловушками, с тройным наложением одних вопросов на другие, то есть с тройной перепроверкой ответов. Три вопросника по-разному спрашивают об одном и том же, подсвечивают каждую серию ответов двумя другими, сопоставляют их между собой. Такая тройная перепроверка позволяет увидеть ошибки и неточности в ответах, позволяет отделить их от основного русла ответов, тех, в которых можно быть уверенным… Особенно интересными были ответы на психологические тесты — как бы автопортрет чувств, который счастливые нарисовали незаметно для себя. Тесты принесли тут неожиданное открытие. Все мы, наверно, понимаем, что у любви есть свои возрасты, и с годами она теряет юношескую пылкость, делается спокойнее, тише. Но оказалось, бывает и чувство, которое не подчиняется главному закону развития любви — закону старения чувств, закону, по которому каждое приобретение оплачивается потерей. Почему-то этот закон утрат, которые всегда идут вместе с приобретениями, мало действовал на их любовь; все они, судя по психологии их любви, были «продленными молодоженами». Любовь, которая обычно как бы река наоборот: чем дальше, тем она уже и мельче, у них — просто река: чем дальше, тем глубже, шире. И если у Петериса и Лайлы с их четырехлетним стажем это не очень выходило за грань нормы, то у Игоря и Ларисы — их стаж втрое больше — это поражало. Странно, но, делаясь глубже и многограннее, обретая уверенность и спокойствие, их любовь не теряла своего пыла: и физические, и эмоциональные ее огоньки горели так же ярко, как и в дебюте. Может быть, такое опрокидывание законов бывает астрономически редко — только у тех, у кого любовь — долгожитель — не на годы, а на десятилетия? Может быть, у такой любви свои законы, и они круто отличаются от обычных? Возможно, но в любом случае эта неподвластность закону потерь и приобретений ставит в тупик, и ее причины еще придется искать. Вот отрывки из одного психологического вопросника; Игорь и Лариса отвечали на него отдельно, не зная об ответах друг друга. «Вопрос. Исчезло или ослабло (у вас и у близкого человека) «ясновидение любви» — чувствование чувств другого человека, ощущение его ощущений? Лариса. Нет — ни у меня, ни у него. (Такой же ответ у Игоря). Вопрос. Чаще или реже, чем в первое время, вы угадываете с полуслова или полувзгляда, о чем думает, что переживает или что хочет сказать близкий человек? Игорь. Чаще — и я, и она. (Такой же ответ у Ларисы). Вопрос. Если ясновидение чувств угасло, пришло ли ему на смену сознательное внимание к внутренней жизни близкого человека, к его скрытым настроениям, переживаниям — замена стихийного ясновидения любви? Лариса. Они слились гармонически. Игорь. Одно другое дополняет. Вопрос. Был ли в вашей любви «эффект присутствия» — постоянная память чувств о любимом человеке, ощущение, что везде и во всем есть его отблеск, что все вокруг как бы напоминает о любимом человеке? Оба ответили «да». Вопрос. Когда он стал угасать? Игорь. Живет до сих пор. Лариса. Он существует всегда. В любой момент у меня есть ощущение, что он смотрит на меня». И ясновидение чувств, и эффект присутствия — черточки сильной любви, признаки ее первых, пылких шагов, и удивительно, что они не угасли через долгую череду лет. Впрочем, анкетка о ясновидении чувств и об эффекте присутствия — лишь дополнительная. Главные выводы о счастливых дал тройной тест «психологического портрета чувств». Каждый из них заполнял тест отдельно от другого; каждому было обещано, что другой не узнает о его ответах: это было нужно и для чистоты эксперимента, и для того, чтобы искренность ответов ничем не сковывалась. Только спустя несколько лет они узнали об ответах друг друга. Анкета 1. Расставьте, пожалуйста, по степени важности силы, которые вас связывают (поставьте — хотя бы примерно — порядковые номера»[2]. Здесь Лариса приписала: «нежность!!!»

Здесь Лариса приписала: «нежность!!!»

«Голову, сердце, тело…».

Лайла (посмотрите на ее ответ) везде поставила цифру 1 и приписала: «Это нельзя распределять по порядковым номерам, а самое важное — всё 1, а бытовые удобства не важны». Пылкость и нерасчлененность ее тяготений — как у счастливых молодоженов в медовую весну их счастья. Все одинаково важно, все нити — эмоциональные, физические, духовные. Все влечения — любовные, дружеские, родительские — горят одинаково сильно, и разобрать, что жарче, а что прохладнее, попросту невозможно. Да это и не нужно ее чувствам — их ничем не замутненная пылкость не нуждается в осознании. С точки зрения ее чувств она с Петерисом — любовники-друзья-супруги-родители одновременно, и все лики этого многоликого существа неразрывны между собой и равноценны. Проверочный тест («Что больше всего мешает вашим чувствам и отношениям») полностью подтверждает этот автопортрет ее чувства. Помехи, которые отметила Лайла, ни в чем не касаются Петериса: мешают только жилищные и материальные тяготы, а в любимом человеке нет ничего, что мешало бы ее любви. Вольтер говорил: любовь — сильнейшая из страстей, она атакует сразу голову, сердце и тело. Наверно, это не всеобъемлющее правило: у многих она не захватывает голову, у многих занимает не все сердце, а часть его; впрочем, это, наверно, уже не любовь, а менее глубокое чувство — влюбленность. Любовь Лайлы атакует все в ней, и это признак очень сильной любви — всепроникающей, всеобъемлющей, которая вбирает в себя всего человека. Юное полыхание этой любви во многом зависит от нервного склада Лайлы — пылкого, сангвохолерического (она — сплав холерика и сангвиника, это видно из других частей анкеты). У Петериса темперамент более спокойный: он сангвофлегматик — сплав флегматика и сангвиника. И характер чувств у него более «спокойный»: они не такие пылкие, но, возможно, более полновесные и глубокие (это часто бывает у душевно развитых людей со спокойным темпераментом). Для Петериса первые по силе нити, которые их связывают, — духовные: общие идеалы и взгляды, родительские чувства. (Оба они говорят, что, когда родился сын, это углубило их чувства, добавило к ним новые краски). Вторые нити для Петериса — эмоциональное и физическое влечение. Это чисто любовные ценности, обычные психологически-сексуальные тяготения любви. Возможно, эмоционально-физические магниты стоят у него ниже духовных, а не вровень с ними, потому что отношения их начались с дружбы, с духовной близости: в эти годы они даже влюблялись в других и рассказывали друг другу о своих увлечениях. Возможно, что в его сознании эта первая по времени ступень близости осталась первой по значению. Но его любовь — такая же всепроникающая, как у Лайлы: она захватывает его душу, разум, тело, она правит всей его внутренней жизнью. Третий тест («Что больше всего привлекает вас в близком человеке») выявил, что магниты, которые притягивают друг к другу Лайлу и Петериса, одинаковы. Каждый из них, не сговариваясь, поставил на первое место душевные качества близкого человека, на второе — его любовь; на третье место она поставила его дружеское отношение к ней, на четвертое — любовь к детям; в его ответах ее любовь к детям заняла третье место, а на четвертое он поставил ее заботу, внимание к нему. Лестница ценностей у них очень похожая, «родство душ» разительное. Возможно, это родство создала их глубокая любовь, но, возникнув, оно само стало продлителем и углубителем их любви.Любовь к его любви.

У Наташи и Валерия был после свадьбы тяжелый путь — путь ссор, отчуждений, угасания любви. И, только пройдя сквозь губительные пороги раздоров, они вышли к уверенному течению чувств. О силах, которые их связывают, они думают и одинаково, и по-разному, это естественно. Для нее первое место среди этих связей занимает духовная близость — общие взгляды, интересы, занятия; за ними идет эмоциональное влечение, потом родительские чувства. Что больше всего привлекает ее в близком человеке? На первое и второе место она ставит его любовь и его интерес к ее взглядам, занятиям. Это своего рода «отношенческий подход», когда дороже всего в близком человеке кажется его отношение к тебе, а потом уже — его личные свойства. (Наташа отмечает среди них — по ступеням важности — душевные качества, физическую привлекательность, искренность, ум). Такая очередность, когда сначала идет «любовь к его любви», и только потом — к нему самому, чаще, пожалуй, встречается у женщин. Все мы знаем, что женщины по своей природе эмоциональнее мужчин, чувства занимают больше места в их жизни, а чувства часто действуют по закону зеркала — «подобное отвечает подобному». Возможно, впрочем, что любовь мужа, его внимание к ней — по той же самой логике чувств — служит для Наташи главным выявлением его хороших свойств, зримым их воплощением. Только видя это воплощение в любви Валерия, она может уверенно оценивать и его черточки, которые ее влекут. Для многих женщин, кстати, важнее быть любимой, чем любить; вполне возможно, что это свойство самой психологической природы женщин. Во всяком случае, старое это наблюдение подтвердилось в исследовании ученого-психолога В. Зацепина. Он задал вопрос 300 юношам и 380 девушкам: если обоюдная любовь невозможна, кого вы выбрали бы в супруги: того, кого любите сами, или того, кто любит вас. 60 процентов девушек предпочли скорее быть любимой, чем любить, и 37 — в полтора раза меньше — любить самой. У юношей соотношение было обратным: предпочитающих любить оказалось в полтора раза больше, чем предпочитающих быть любимым. Большинство, как видим, не подавляющее, но отчетливое. Возможно, разгадка таких предпочтений в том, что стремление любить более активно, а быть любимым — более пассивно. Среди мужчин — по самой их биологии и психологии — активных больше, чем среди женщин, поэтому большинство мужчин стремится активно любить. Валерий отчетливо любит «по мужскому типу». Первую скрипку в его чувствах играет эмоциональное и физическое тяготение — ощущения очень активные, деятельные; только вслед за ними идут духовные созвучия — родительская любовь и общие взгляды. Потоки влечений, как видим, расположены здесь в традиционно мужском духе — по силе их активности, деятельности. Тест «Что больше всего привлекает вас в близком человеке» подкрепляет ответы Валерия на первую анкету. Больше всего его притягивают ее душевные качества и физическая привлекательность: он ставит их на первое и второе места — такие же места, на которых в анкете 1 стояли эмоциональное и физическое влечение. Третье место на шкале привлекающих его свойств занимает ее любовь к нему. У обоих она входит в число центральных магнитов, которые притягивают их друг к другу, и это исключительно важно. Для полноты счастья человеку абсолютно необходимо ощущать постоянный поток любви, которую изливает на тебя близкий человек. Любовь усиливает любовь — так бывает очень часто, хотя, наверно, далеко не всегда; когда сила двух любовей одинакова или близка, они усиливают друг друга; когда ответное чувство слабей, твоя любовь может — многие, наверно, испытали это — и раздражать, и казаться назойливой…Юность зрелости.

У третьей пары — Игоря и Ларисы — стаж, как мы помним, двенадцать лет. Двенадцать лет любовь их взрослела, менялась, делалась в чем-то другой, но не слабела. Посмотрите на ответы Ларисы: первые — и равные по силе — нити, которые связывают ее с Игорем, — это эмоциональное и физическое влечение. Такая лесенка влечений естественна для мужчины, а для женщины — говорит о силе ее любви, о ее юном накале. Недаром Игорь и Лариса, которым было тогда по тридцать четыре, не ощущали своего возраста и говорили, что часто чувствуют себя семнадцатилетними. На третье место среди скрепляющих ее с Игорем нитей Лариса вписала его нежность, заботу — тоже эмоциональные связи, а потом поставила духовные скрепы — общие взгляды, увлечения, занятия, интересы. И здесь перед нами любовь, которая атакует все в человеке — душу, тело, голову. В вопроснике о помехах для чувств около слов «рабочие неприятности» Лариса пишет: «Наоборот, сближают» — еще одно подтверждение, что у них любовь-дружба, душевная и духовная близость. И это любовь «по женскому типу»: в третьем тесте («что больше всего привлекает в близком человеке») сначала названа его любовь к ней, а потом — его забота, внимание. Личностные его свойства идут после — как и у Наташи. В такой расстановке магнитных сил тоже видна женская логика — логика чувств: «он любит — значит хороший», и «его любовь — проявление его хороших свойств». Ответы Игоря обнаруживают в первой анкетке некоторую «флегматизированность» его чувств (по нервному складу он, как и Петерис, сплав сангвиника и флегматика), а во второй и третьей — юношескую непосредственность, нерасчлененность этих чувств. Главная для Игоря сила, которая соединяет его с Ларисой, — общие взгляды, идеалы; второе-третье места делят физическое влечение и общие интересы; эмоциональное влечение неожиданно занимает четвертое место — ниже чисто духовного и чисто физического. Впрочем, такое чередование можно понять. Знакомство Игоря с Ларисой несколько лет шло по рельсам дружбы и только потом стало любовью, как у Петериса с Лайлой. Пожалуй, в его чувстве — как и у Петериса — отпечаталась эта «очередность» влечений, и во многом поэтому так громко звучат ноты «дружеских» — духовных — тяготений. А высокое — как и у жены — место физических влечений — знак, что юношеская стадия их любви, которая у многих кончается через 2–3 года, у Игоря с Ларисой светит тем же огнем, что и много лет назад. Во втором тесте — о помехах любви — Игорь сделал прочерк около всех десяти строк, в которых перечислялись недостатки близкого человека. И здесь выдает себя как бы юношеский характер его любви: никакие минусы близкого человека (а они, конечно, есть, как у всех нас) не снижают накал его чувств. И третий тест — об иерархии влечений — тоже говорит о молодой непосредственности его любви. Размеряя по важности то, что больше всего влечет его к любимому человеку, Игорь ставит на одно и то же 1–4 места сразу ее душевные качества, искренность, женственность, стойкость характера. Иприписывает (почти так же, как эмоциональная Лайла): «Расставить более четко — невозможно, ибо все важно одинаково». Откуда эта «всеважность», это неразличение по важности тех магнитов в ней, которые его влекут? Возможно, дело в том, что его чувствам незачем оглядываться на себя, незачем заниматься самопроверкой и самооценкой: никакие помехи в близком человеке не заставляют их делать это. И та эмоциональная энергия, которая у многих из нас уходит на преодоление таких помех, на мучительные разлады и тяжкие настроения, здесь добавляется к обычной энергии любви и усиливает ее. Уверенность их чувств, неразличение оттенков — что светит в любимом ярче, что меньше — это, пожалуй, и есть секрет их юношеского самоощущения: раз они испытывают юношеские по характеру чувства, то они и чувствуют себя в возрасте этих чувств. Вот — для неверящих и верящих — три любви трех разных пар. Не знаю, убедит ли неверящих «спектроскопия любви», которая тут проводилась, — попытка разглядеть, какие живительные лучи источает живая любовь живых людей, как эти лучи осветляют и отепляют их жизнь. Надеюсь, что эта психологическая спектроскопия не перешла в «анатомию любви» — рассечение живого потока чувств на мертвые «составные части», детальки психологического конструктора. Такая вивисекция («живосечение») любви холодным ланцетом логики убивает ее, она чужда всему ее духу. Правда, неверящие могут сказать, что тут говорилось не про обычную любовь, а про редкостную. Верно, счастливая любовь — это как бы вершина горы, а много ли места во всей массе горы занимает вершина? У такой любви есть, как мы помним, крупное отличие от обычной любви: счастливая любовь — река, со временем она делается полнокровнее, многоводнее, а обычная — река наоборот, со временем она мелеет, иссякает. Но, возможно, главные черты любви — всякой настоящей любви — просто видны здесь как под увеличительным стеклом; возможно, любовь-река — не только идеал любви, но и одна из ее норм — норма-максимум, или, может быть, норма будущего. А «река наоборот» — сегодняшняя норма, может быть, ненормальная, и она царит потому, что жизнь не дает делать любовь долгой, и мы сами не умеем продлять век любви… Впрочем, речь об этом пойдет дальше, в главе «Утро и день любви». «Надо ли распространять на всех ваш идеал, скроенный по образцу семей-исключений? Не противоречит ли этому многообразие человеческих индивидуальностей? Может быть, какому-то человеку для его самовыражения совершенно необходима «несчастливая», по вашим канонам, супружеская жизнь. Пример этому — Сент-Экзюпери: он писал, что без атмосферы тревоги, нервозности, эмоциональной напряженности, которую создавала его взбалмошная жена, он совершенно не мог бы творить» (ДК МГУ, ноябрь, 1984). По-моему, в этой записке хорош и бунт против шаблона — одного на всех, и подозрение, что несчастливость может быть и счастливой пружиной творчества. Пожалуй, можно бы сказать и сильнее: без ощущения несчастливости, которое рождают в нас какие-то изъяны жизни — и общей, и личной, — без такого ощущения нет и настоящего творца. Вспомним трагиков Древней Греции и «махакава» — великих поэтов древней Индии; вспомним арабов средневековья, пленников несчастной любви, и Петрарку — певца неразделенной любви; вспомним Данте, Сервантеса, Гёте, Стендаля, вспомним Лермонтова, Тютчева, Достоевского, Чехова, музыку Бетховена и Чайковского, трагическую лирику Блока и Маяковского… У всех у них чувство несчастливости (личной или социальной) было одной из главных творческих пружин. Достоевский даже говорил: «Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание?» Хотя, наверно, это уж слишком — ведь любить страдание — значит не просто принимать, а и желать, хотеть его. Но сила творцов в том, что они могут все в жизни превращать в пищу для творчества, и чем они крупнее, тем лучше делают из горя орудие борьбы с горем. Впрочем, затяжная личная несчастливость сковывает силу творца, разъедает ее. А для обычных людей куда животворнее климат добрых отношений, теплой внимательности: он нужен самим устоям человеческой психики — тяге наших нервов к положительным эмоциям — главной пище для них…Вечные устои любви.

Тайна тайн.

В чем же суть любви как чувства? В чем основа ее магической силы, которая преобразует всю жизнь любящего? Любовь — это, пожалуй, самый вершинный плод на дереве человеческих чувств, самое полное выражение всех сил, которые развились в человеке за всю его историю. Это как бы надстройка над глубинными нуждами человека, над первородными запросами его души и тела. Чувство любви — как бы сгусток всех идеалов человечества, всех достижений человеческих чувств. Впрочем, не только достижений и не только идеалов: в любви вместе со взлетами, видимо, всегда есть провалы, и она вся расколота на зияющие противоречия. Как у солнца есть лучи и есть пятна, как у огня — способность жечь и греть, так и у любви есть свой свет и своя тень, свой жар и свои ожоги. Пожалуй, это самое сложное и самое загадочное из человеческих чувств, и в ней одной больше тайн и загадок, чем во всех остальных наших чувствах, вместе взятых. «Можете ли вы дать определение любви как духовно-нравственного и биопсихологического явления? Можете ли определить ее место среди других человеческих чувств и ее значение для жизни человека?» (Новосибирск, гуманитарный факультет НЭТИ, ноябрь, 1976). Многие пытались «дать определение» любви, и, к сожалению, почти все эти определения неузнаваемо упрощали любовь. Чувство это такое тысячеликое, что еще никому не удавалось уловить его в сети понятийной логики. Не раз накидывали на него такие сети, но всегда в них оказывалась не «синяя птица любви», а ее жестококрылое подобие, закованное в перья наукообразных и скукообразных словес. Вот, например, одно из недавних таких определений — из «Словаря по этике» (М., 1983): «Любовь — чувство, соответствующее отношениям общности и близости между людьми, основанным на их взаимной заинтересованности и склонности… Л. понимается в этике и философии как такое отношение между людьми, когда один человек рассматривает другого как близкого, родственного самому себе и тем или иным образом отождествляет себя с ним: испытывает потребность к объединению и сближению; отождествляет с ним свои собственные интересы и устремления; добровольно физически и духовно отдает себя другому и стремится взаимно обладать им». Такой разговор о любви на враждебном ей языке умертвляет ее, превращает в труп чувства. Это узко понятийный, сухо логический подход, он отсечен от живого образного мышления и потому обречен на провал. Такая унылая ученость не способна ухватить живой трепет любви, ее противоречивейшую многосложность, ее тайны — тот «икс», который всегда пропитывает ее и не поддается никакому выражению словами. Определение, которое было бы более или менее верным зеркалом любви, должно, наверно, быть плодом понятийного и образного мышления вместе, нести в себе и текст — о том, что в любви ясно, и подтекст — о том, что неясно. (Как говорил Метерлинк, великий бельгийский поэт, «определить слишком точно — значило бы заковать в кандалы»). Оно должно быть очень многозвенным — равным многозвенности любви. В него должно бы входить большое и сложное переплетение мыслей; каждая из них как бы ухватывает один из лучей этого чувства, а все вместе, в единстве, они как бы вбирают в себя весь сноп этих лучей, все их переливы друг в друга. И такое определение, наверно, должно бы не начинать, а венчать разговор о любви, быть его сгущенным итогом, выводом из всего, что было сказано обо всех гранях любви. Впрочем, такая полная формула больше нужна, наверно, для научных целей — для психологии, для работы брачных консультаций и службы семьи. Для обихода достаточно, по-моему (вернее, полу-достаточно), тех блистательных, но не исчерпывающих слов, которые сказал Стендаль: «Любить — значит испытывать наслаждение, когда ты видишь, осязаешь, ощущаешь всеми органами чувств и накак можно более близком расстоянии существо, которое ты любишь и которое любит тебя». В самом деле, любовь — это как бы пир всех чувств, в ней участвуют наслаждения зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняния — это знали еще в древней Индии и Аравии. В самом деле, это сильнейшая тяга к слиянию — и душевному, и физическому, тяга к тому, чтобы всем своим существом быть как можно ближе к любимому человеку. Но это только «часть» любви, одно лишь ее эмоционально-наслажденческое измерение. Да и не только любовь подходит к этим словам Стендаля, а и влюбленность — чувство менее сложное, менее многогранное.Двойная оптика любви.

«Почему, когда влюбишься, она кажется самой лучшей на свете, а как узнаешь поближе, видишь — все это обман, ничем она не лучше других?» (Берег Чудского озера, Эстония, летний лагерь молодежи, июль, 1974). Одна из главных загадок любви — ее странная, как бы двойная оптика. Достоинства любимого человека она увеличивает — как бинокль, недостатки уменьшает — как перевернутый бинокль. Иногда неясно даже, кого мы любим — самого ли человека или обман зрения, его розовое подобие, которое сфантазировало наше подсознание. Константин Левин влюбился в Кити, и у него возникло странное ощущение. «Для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт — это все девушки в мире, кроме ее, и эти девушки имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт — она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого». В таком подъеме любимого человека на пьедестал просвечивает одна из самых драматических, самых морочащих загадок любви. Человечество знало о ней тысячелетия: недаром у Купидона из древних мифов была повязка на глазах, недаром Лукреций, римский поэт I в. н. э., говорил, что ослепленные страстью видят достоинства любимых там, где их нет, и не замечают их недостатков. Полтора века назад Стендаль попытался объяснить эту загадку своей теорией кристаллизации. Он писал в книге «О любви», что если в соляных копях оставить простую ветку, то она вся покроется кристаллами, и никто не узнает в этом блистающем чуде прежний невзрачный прутик. То же, говорил он, происходит и в любви, когда любимого человека наделяют, как кристаллами, тысячами совершенств. «Полюбив, — писал он, — самый разумный человек не видит больше ни одного предмета таким, каков он на самом деле». «Женщина, большей частью заурядная, становится неузнаваемой и превращается в исключительное существо». Поэтому, говорит он, в любви «мы наслаждаемся лишь иллюзией, порождаемой нами самими». Это, наверно, крайность, и вряд ли стоит считать всякую любовь чувством Дон-Кихота, которому грязная скотница казалась прекрасной принцессой. Но разве не верно, что любовь чуть ли не наполовину соткана из нитей фантазии? Впрочем, еще один союз красностей — рядом с обманом зрения в любви есть такое ясновидение, которое недоступно, пожалуй, никакому другому чувству. Любящий видит в любимом такие его глубины, о которых часто не знает и он сам. Свет любви как бы высвечивает в человеке скрытые зародыши его достоинств, ростки, которые могут раскрыться и расцвести от животворного света любви. Ясновидение любви — как бы чувствование потаенных глубин человека, безотчетное ощущение его скрытых вершин. Это как бы прозрение его неразвернутых достоинств, предощущение непроявленных сил, которые могут вспыхнуть от огня любви — и поднять человека к его внутренним вершинам. Интуиция влюбленного — странное увеличительное стекло: в зернах, которые заложены в человеке, она как бы видит уже расцветшие злаки, искры предстают перед ней пламенем, и ясновидение любящего выступает как чувство-«гипотеза», чувство-прогноз — чувство, которое видит человека в его возможностях, видит его таким, каким он мог бы стать. Это как бы подсознательное предвосхищение того идеального расцвета, к которому человек может прийти в идеальных условиях и не может — в обычных. Откуда взялся этот гибрид ослепления и дальновидения, прозрения и обмана зрения? Зачем он и как он проник в человеческую любовь? У него нет прямой, ближней цели, а есть, возможно, непрямая, дальняя, и она очень много значит для человечества. Двойная оптика любви — это, пожалуй, самый пылкий психологический двигатель, который влечет нас к высотам человечности: он побуждает человека хотя бы в чем-то делаться таким, каким его видят украшающие глаза любви. Так это или нет, неясно, но любовь от начала до конца расколота на полюсы, которые — загадка загадок — то и дело превращаются друг в друга. Это и розовое приукрашивание любимого человека, и рентгеновское проницание в него; это предвосхищение вершин в другом человеке, открытие глубин его души — и резкое, лживое преувеличение таких вершин и глубин; это чувство-иллюзия, чувство-обман — и чувство-предвидение, чувство-прогноз сразу. И рождает такое двоение одно и то же свойство любви: ее улучшающие глаза, ее добавляющее зрение, которое видит в человеке больше, чем в нем есть, — видит его то ли приукрашенным, идеализированным, то ли таким, каким он может стать от вздымающей силы любви. Интересно, что в самом строении человеческих нервов есть черты, которые помогают этой двойной оптике. Как выяснили физиологи, приятные, положительные ощущения проводятся по нервам лучше, чем неприятные, отрицательные. Передавая в мозг приятные ощущения (зрительные, осязательные, вкусовые, слуховые), нервная система усиливает их, передавая неприятные — ослабляет. Приятные ощущения как бы ставятся под увеличительное стекло, неприятные — под уменьшительное. Значит, биологические основы двойной оптики лежат в строении самих наших нервных механизмов, в глубинах самой нервной организации. Может быть, эти нервные механизмы двойной оптики — один из устоев нашей повышенной жизнестойкости, одна из скрытых пружин эволюционного возвышения человека. Но, может быть, двойная оптика ощущений — это первичная основа всякой жизни, сама ее суть — безотчетная тяга к радости, наслаждению, счастью. Любовь и влюбленность — резкие усилители этой обычно незаметной оптики. Фокусируясь на близком человеке, эта двойная призма рождает вереницы парадоксальных — обратных норме — чувств: маленькие, с песчинку, проблески человеческих достоинств видятся как слитки, а веские, как камни, изъяны всего лишь царапают, как песчинки… Ученые ищут в мозгу центры, которые излучают такие парадоксальные чувства, строят самые разные предположения о них. Лорис и Марджери Милн, авторы книги «Чувства животных и человека», пишут: «В нашем мозговом аппарате скрываются некие таинственные чувства, для которых еще не найдены специальные органы. Возможно, позже докажут, что почти все эти непонятные чувства связаны с «центром удовольствия», недавно локализованным в мозгу»[3]. Милны говорят, что возбуждение этого центра удовольствия заменяло подопытным зверькам еду, половое наслаждение, радости общения. Голодные крысы отворачивались от кормушки, поилки, от других крыс и до изнеможения жали на педальку, от которой шли радостные импульсы в их центр удовольствия. Но Милнов, пожалуй, стоит уточнить. Во-первых, это не центр, а целая зона удовольствия — в нее входят центры голода, жажды, полового чувства (либидо — от латинского «желание, страсть»). Интересно, что эта зона удовольствия занимает 35 процентов мозга у крысы, а зона неудовольствия — всего лишь 5 процентов. Это, наверно, тоже говорит о биологической сути земной жизни — о первородной тяге «живой материи» к наслаждению жизнью, к ее радостному переживанию. Во-вторых, у человека дело обстоит куда сложнее — таинственные чувства рождает не только его мозговой аппарат. Как уже говорилось, внемозговые нервные волокна усиливают и ослабляют наши ощущения, создают обманные, парадоксальные отклики. Видимо, в человеке, существе невероятно сложном, таинственные чувства источает и мозг, и сердце, и нервы, и, может быть, весь организм…Главный закон всех эмоций.

Но главная основа двойной оптики — это, наверно, принцип доминанты (господства), важнейший принцип работы мозга. В чем он состоит? Царящий в мозгу очаг возбуждения как бы подчиняет себе другие очаги, присваивает себе сигналы, идущие к ним, льет чужую воду на свою мельницу. Мозг усиленно впитывает одни сигналы и как бы не видит другие, даже противоположные — перекрашивает их в чужой цвет. Великий физиолог А. А. Ухтомский, создатель учения о доминанте, говорил, что доминанта — это «чувствительность и наблюдательность в одну сторону», «вылавливание из окружающего мира по преимуществу только того, что ее подтверждает». Пожалуй, все наши эмоции работают по такому принципу. У каждой из них как бы две линзы — увеличивающая и уменьшающая. Положительные, принимающие эмоции видят достоинства вещей через увеличительное стекло, а недостатки — через уменьшительное. Отрицательные, отвергающие эмоции, наоборот, видят через увеличительное стекло недостатки вещей, а достоинства — через уменьшительное. Положительной эмоцией правит двойная светлая оптика, отрицательной — двойная темная. Эмоция, видимо, всегда преувеличивает впечатления своего знака и преуменьшает — обратного. Но чем слабее эмоция, тем слабее и ее двойная оптика, чем сильнее — тем сильнее и эта оптика. Принцип двойной оптики — это, возможно, основной закон работы всех наших эмоций, и он резко двояк. Он круто усиливает энергию человека, нужную, чтобы добыть то, что нравится, или спастись от того, что опасно. Поэтому односторонность эмоций — один из главных трамплинов для всех взлетов человека, всех его открытий и достижений. Но та же односторонность — главная эмоциональная пружина всей слепоты человека, всех его провалов, самообманов — будничных и исторических, бытовых и «бытийных». Природа человека двойственна, и в идеале каждый порыв эмоций стоило бы уравновешивать сознанием. У сознания куда более точная оптика — не двойная, а почти зеркальная, «один к одному». Союз этих двух оптик резко усиливает их сильные стороны и ослабляет слабые. И чем горячее эмоция, тем больше ей нужен союз с сознанием — потому что чем мощнее мотор, тем сильнее должен быть и тормоз… «Ваши слова о двойной оптике очень растревожили меня. Искренне ли чувство к человеку, если в нем прежде всего ищешь недостатки, стараешься увидеть худшие черты его характера? В то время как должно быть наоборот…» (Завод им. Сухого, декабрь, 1980). Двойная оптика чаще всего — спутник пылкой, весенней поры любви или бурного, горячего чувства. Когда пылкость чувств спадает, слабеет и двойная оптика, романтическую призму чувств начинает теснить реалистическая призма сознания. Радужная оптика не умирает, но умеряется, она уже не ведет мелодию чувств, а служит ей тихим аккомпанементом, полузаметным или почти незаметным… Двойной оптики может не быть и у рационалов; ее может не быть и при слабом влечении. Она может не возникать и у человека с сильным чувством неполноценности; его подсознание подавляет эту оптику, не дает ей родиться: оно как бы хочет уравновесить этим свое чувство неполноценности, уравнять нравящегося человека с собой. Двойной оптики может не быть и у тех, кто опасается за свое будущее с нравящимся человеком. Интуиция фокусирует его на минусах этого человека, как бы сигналит о возможном провале… Двойная оптика — признак или нормального течения чувств, или их зеленого, юного бурления, голодной жажды любви. Отсутствие двойной оптики — сигнал об отходе от нормального течения чувств. Это как бы подсознательный загляд каких-то таинственных глубин человека вперед, в будущее, как бы предостережение о возможном крахе чувств — то ли из-за своих минусов, то ли из-за минусов близкого человека, то ли из-за несовместимости тех и других минусов. Другое дело — приглушенность двойной оптики, ее звучание под сурдинку: она может быть и нормой, когда кончился дебют любви и начался (говоря тем же шахматным языком) ее миттельшпиль, «середина». Впрочем, если такая приглушенность нарастает, усиливается, это может быть и отзвуком угасающей любви, знаком ее конца, эндшпиля… Везде тут, видимо, царит двоякость, нигде нет единого канона на все случаи жизни, а есть много вариантов, похожих, полупохожих или совсем не похожих друг на друга…Между смертными и бессмертными.