Очерки по истории дьявола XII—XX вв. [Робер Мюшембле] (epub) читать онлайн

Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Robert Muchembled

Une histoire du diable XIIe—XXe siècle

Editions du Seuil 2000

Робер Мюшембле

Очерки по истории дьявола XII—XX вв.

Новое Литературное Обозрение

Изданиt осуществлено в рамках программы«Пушкин»при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России

Ouvrage realise dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères Français et de l’Ambassade de France en Russie

Мюшембле Робер. M 98 Очерки по истории дьявола: XII—XX вв. / Пер. с французского Е.В. Морозовой. — М: Новое литературное обозрение, 2005. — 584 с., ил.

Слова благодарности

Шестимесячное пребывание в удивительном городе Амстердаме, организованное Королевской академией наук и искусств Нидерландов, великодушно присудившей мне в 1997 г. премию Декарта-Гюйгенса, во многом способствовало скорейшему завершению работы над этой книгой. Моя глубокая признательность Университету Врейе в Амстердаме, любезно взявшему на себя хлопоты по моему размещению, а также моему другу Виллему Фрейхофу, замечательному и дотошному историку. Я также благодарен администрации института Варбурга в Лондоне за то, что предоставила мне доступ к замечательным коллекциям института.

Чувствуя себя обязанным многим людям, помогавшим мне в работе, и не имея возможности упомянуть здесь их всех, я по мере возможности стану делать это на протяжении книги. Мое искреннее восхищение теми, чьи идеи стали для меня основополагающими — к сожалению, их уже с нами нет, но мысли их живы по-прежнему: это Альберт-Мария Шмидт, Люсьен Февр, Робер Мандру, Фернан Бродель. Я с благодарностью вспоминаю своего давнего соратника Билла Монтера, и те беседы, которые мы с ним вели как в Европе, так и в Америке. В канадском городке Труа-Ривьер Рене Арди помог мне уточнить ряд вопросов, выходивших за рамки гуманитарных наук. Жан- Брюно Ренар, Вероник Кампьон-Венсан, Пьер Кристен стали моими проводниками в джунглях городских легенд и в мире комиксов, и я им за это чрезвычайно признателен. Моя благодарность коллегам-историкам, специалистам по современности из университета Пари-Норд: наши с ними дискуссии были чрезвычайно плодотворны. Живой интерес студентов к избранной мною теме исследования постоянно стимулировал желание как можно лучше разобраться в прошлом, чтобы иметь возможность понять настоящее. Споры, в которых участвовали Лоране Девийер, Сильви Стейнбер, Доротея Нольде, Флорике Эгмонт, Изабель Парези, Дэвид Эль Кенц, Паскаль Бастьен стали для меня большим подспорьем в работе, и я благодарен им за это.

Не могу не вспомнить и о том периоде, когда, будучи подростком, предпочитал мир нарисованных образов миру письменного слова. Именно в то время родилось и навсегда осталось со мной стремление перекинуть мост между устной народной культурой и культурой книжной. Поистине незаменимыми тиглями, где происходит переплавка обеих культур, являются комиксы и кино, и я с истинным удовольствием исследовал выходившие из этих тиглей формы. И дьявольский мэтр триллера Альфред Хичкок, и Стэнли Кубрик, и многие другие тоже заслуживают моей благодарности за свой вклад в тему исследования, которая, конечно же, далека от сухого академизма, ибо затрагивает тайну людских взаимоотношений и темную сторону человеческой личности.

Last but not least. (И последнее, но не менее важное.) Раз утолив жажду из огненного кубка знаний, поднесенного неугомонным бесом исследований, мы всегда будем стремиться делать это снова и снова...

Амстердам — Париж — Лилль,

Февраль 1998 — сентябрь 1999

ВВЕДЕНИЕ

Дьявол: тысячу лет вместе

Есть ли основания считать конец второго тысячелетия христианской эры началом исхода дьявола из Западной Европы? «Двадцатый век вполне может стать веком исчезновения или, по крайней мере, резкого падения популярности, а возможно и полной метаморфозы Ада», — писал Роже Кайуа еще в 1974 г.1 Похоже, для основной массы европейцев, в том числе и для католиков, как для тех, кто просто посещает церковь, так и для тех, кто соблюдает все религиозные обряды, Сатана, действительно, превратился в театральный аксессуар: большинство верующих оказывают предпочтение обновленному экуменическому христианству и доверяют больше решениям II Ватиканского собора (1962—1965) [Одним из основных решений II Ватиканского собора было решение об экуменизме.], чем грозным инвективам собора Тридентского (1545—1563). В середине XVI в. после разгрома сторонников Эразма, полагавших, что вера должна быть внутренним убеждением, а Бог не должен внушать страх, расчистилось место, где почти на четыре века воцарился образ грозного Бога, чей Промысел никому не был ведом. Являясь властелином демона, этот Бог предоставлял своему подчиненному полную свободу употреблять любые злокозненные силы для наказания грешников2. Пожалуй, мнение, высказанное Р. Кайуа на рубеже третьего тысячелетия, требует пересмотра. Впрочем, автор сам предостерегает читателя: «Гоните черта в дверь, он в окно влезет»3. В 1999 г. католическая Церковь разработала новый ритуал изгнания дьявола, увеличила количество священников, обученных экзорцизму (во Франции число их выросло с 15 до 120), и устами папы еще раз во всеуслышанье напомнила о реальности существования Лукавого. И мы видим, как, словно подтверждая правоту слов папы, на противоположном социально-культурном полюсе, и в частности, в таких странах, как Соединенные Штаты и Англия, по-прежнему процветают пышным цветом секты сатанистов4. Набравшись сил, дьявол возвращается.

Впрочем, выйдя на сцену около тысячи лет назад, он, в сущности, больше и не покидал ее. В Средние века он активно вторгся в повседневную жизнь европейцев и с тех пор, несмотря на все свои метаморфозы, присутствует в ней постоянно. Он стал неотъемлемой частью динамического развития Европейского континента, черной тенью, мелькающей между строк каждой страницы великой книги становления западной цивилизации, теоретиком которой является Норберт Элиас, хотя этот немецкий ученый никогда напрямую не задавался вопросом, как соотносится Зло с движением по пути Добра и Прогресса5. Однако такой вопрос неизбежен, ибо образ дьявола порожден не только Церковью. Он олицетворяет собой темную часть нашей культуры, выступает непосредственной антитезой порожденных ею великих идей, экспортируемых по всему миру, начиная со времен крестовых походов и до эпохи завоевания космического пространства. Не бывает медали без оборотной стороны: за любой прогресс надо платить. В Новом Завете дьявол, чье название означает «противоречащий», воплощает дух раздора, противостоящий всем тем религиозным, политическим и общественным силам, которые неуклонно стремились к объединению Старого Света. Нечистый органически включился в процесс изменений европейского универсума, стал полноправным участником эволюции, ведущей к установлению на земном шаре господства человека с его специфическим образом жизни, с присущей ему способностью обустраивать свою жизнь, порождать надежду и изобретать иные миры. Западный демон не сводим к простому мифу, будь то миф религиозный или миф, недавно освободившийся от церковного влияния, как во французском воображаемом XIX в. Но это не означает, что дьявол стал фигурой конкретной, приобрел достоверные очертания. Да простят меня теологи, чьим ремеслом является утверждение как раз обратного, историк, ставящий перед собой цель постичь как движущие, так и скрепляющие силы общества, вполне способен по достоинству оценить воздействие веры на общество, нисколько не нуждаясь для этого в подлинном существовании дьявола. Ибо для него вера в реальность дьявола является прежде всего фактором, мотивирующим как индивидуальные поступки, так, и коллективные установки; твердо уверенный том , что дьявол не существует, историк тем не менее обязан объяснить, почему те, кто верили в могущество демона, в XVII в. сжигали ведьм, и почему в наши дни сатанисты совершают свои обряды во славу Люцифера.

Воображаемое является таким же объектом изучения, как и поступки людей. Ведь речь идет не об окутавшем общество тумане непостижимого, возникшего по причине непознаваемости Божественного промысла, и не о коллективном бессознательном Юнга, а о вполне реальном коллективном феномене, сформированном многочисленными общественными каналами распространения культуры. Феномен этот подобен скрытому под оболочкой вещей механизму, обладающему огромным потенциалом, способным создавать экспликативные системы и мотивировать как индивидуальные действия, так и групповое поведение. Каждый член общества является хранителем частички воображаемого и законов, им управляющих, позволяющих понимать, что происходит с индивидом, как его поступки соотносятся с поступками других индивидов, общественный смысл этих поступков; понятие «общественный» подчеркивает единение, являющееся результатом воздействия воображаемого. Одной из составляющих мира воображаемого выступает молва, участие которой в культурном процессе заметно только потому, что она распространяется при помощи скрытых механизмов культурного воздействия. Яркое, жизнеспособное коллективное воображаемое не обязательно однородно, так как оно формируется в зависимости от бесконечного множества подразделений: деления социального и возрастного, по половой принадлежности, по времени и по месту. Сложившееся на общих тождественных основах в рамках определенной национальной культуры воображаемое, к примеру французское, будет отличаться от воображаемого американцев. Национальное воображаемое также неоднородно: оно изменяется в соответствии со специфическими потребностями, отличающими, например, молодежь городских предместий от других групп их ровесников. Формы культуры молодых французов отличаются от форм культуры старшего поколения, внутри которого тоже существуют свои культурные различия на уровне воображаемого. Понаблюдав в течение определенного временного отрезка поток цивилизации, можно увидеть, сколь разнообразны ручейки, этот поток питающие. Мы слишком часто забываем о важности жизненного опыта каждого поколения, этого своеобразного вещества, связующего между собой членов одного поколения и формирующего их ощущение обособленности от других поколений; этот же опыт порождает и общие представления, характеризующие на разных временных этапах те или иные национальные особенности. Гибкую систему коллективного воображаемого вполне можно представить как невидимую систему водоснабжения, по которой вода поступает во многие пункты назначения, расположенные в едином пространстве; однако в каждый пункт вода поступает в неодинаковом количестве и разного качества, ибо прежде чем попасть в него, она проходит через множество фильтров и подстанций. При этом не следует списывать со счетов и контркультуру, которая одно и то же послание может либо отвергнуть, либо направить в иное русло.

Чтобы разобраться в столь сложной системе, необходимо изучить всевозможные ее проявления. Документы, используемые историками, исследующими воображаемое, выходят далеко за рамки классических рукописных источников, традиционно привлекаемых учеными. Изучение культуры побуждает не ограничивать круг свидетельств «законной» продукцией, высшими достижениями цивилизации, как, например, основными видами искусства или литературными произведениями, созданными в русле великой традиции. Ведь существует еще малая традиция. Значимо все, что может способствовать передаче информации, начиная с седьмого вида искусства (кино) до детских книжек с картинками; в информативный ряд входит и чтиво в бумажных обложках, и телесериалы, и реклама, и даже такие обычаи городских группировок, как пирсинг или ношение знаковой одежды. Ничем не примечательный полицейский боевик дает нам информацию об эволюции нравов ничуть не меньшую, чем шедевры Мурнау, Дрейера или Ингмара Бергмана. Ибо в том тигле, где из сплава традиций рождается цивилизация, любой компонент имеет значение. Когда мы хотим объяснить, как построено все здание целиком, от погреба до чердака, пренебрегать нельзя ничем, а уж тем более нельзя ничего отбрасывать. Поэтому читателю не следует удивляться, когда в этой книге ему напомнят не только о писателях-классиках, таких, как, например, Виктор Гюго, но и о епископе Жане-Пьере Камю, разностороннем, однако давно забытом авторе множества замечательных «трагических историй», расскажут о волшебных киносказках и фильмах Альфреда Хичкока, напомнят о катехизисе для детей, познакомят с авторами комиксов, приведут в пример коммерческую рекламу и слухи, циркулирующие в джунглях наших больших городов. Культура сродни роскошной ткани, из которой шьются платья разных фасонов, и вот эти-то разные платья и следует рассматривать. Ибо любой взрослый любитель классической литературы и музыки, поклонник высокого искусства, в юности вполне мог читать комиксы, слушать heavy- metal, запомнить несколько расхожих фраз из кино- или телефильмов, общаться с людьми прямо противоположными ему по интересам, есть продукты, от которых, если верить рекламе, получаешь «чертовское наслаждение», совершать не слишком благовидные поступки, а потом умолять своего ангела-хранителя вытащить его из передряги... Отказаться от рассмотрения всей совокупности фактов цивилизации означало бы намеренно закрыть глаза на функционирование общества, пренебречь существенными частностями, порожденными генеральным движением истории и действующими несмотря на свое скрытое пребывание в недрах общества. Бытие, как и культура, складывается из смысловых узелков, аккумулирующих и одновременно перераспределяющих опыт прошлых веков. Бесспорно, изучение истории не только важно, но и увлекательно, знание истории порождает чувство непрерывности времени, ощущаемое прежде всего в различиях, формируемых каждой новой эпохой.

Сатане можно дать философское определение, можно отождествить его с символическим Злом, с которым так или иначе сталкиваются все смертные, однако на этом пути мы вряд ли обретем ключ для всеобъемлющего истолкования его образа. Таким путем следуют мыслители, ищущие доказательства глубинного единства человеческой натуры, неизменного всегда и везде. Гуманитарные науки, нередко именуемые дочерьми дьявола, в данном вопросе не могут довольствоваться онтологическим подходом к предмету изучения, ибо сами они являются порождением решающего перелома, в результате которого в XVIII и XIX вв. люди Запада, отрекшись от_рогатого демона с раздвоенным копытом, занялись изучением глубин человеческого сознания и поисками_бессознательного, выдвинув на первый план вопрос об отношении личности с обществом, частью которого эта личность является. Современные исследователи, сознавая невозможность полного уничтожения паутины предрассудков и верований, опутывающей как их самих, так и их современников, выдвинули постулат об относительности социокультурной константы изучаемых явлений. Его нельзя отождествлять с утверждением кардинала Николая Кузанского, в XV в. заявившего о том, что в конце «жизни, наполненной тяжким трудом», ученый вынужден признавать свое невежество: это «ученое невежество» приводит к осознанию истинности веры и убежденности в неисповедимости замыслов Господа. Нельзя ввести в жесткое русло и претендующие на исключительность великие системы познания, будь то обязательная в прошлом религия, возведенный на уровень веры лаицизм 1, равно как и позитивизм, «строго» научный подход поклонников прогресса, или милленаризм 2 с экологическим уклоном: все эти формы монополизации мысли отличаются крайней нетерпимостью по отношению к своим противникам, с легкостью наделяя их демоническими характеристиками. Соединить свойственное Декарту сомнение с поиском — по совету Марка Блока — "сути человеческой» и стремление обнаружить тайные связи, скрепляющие сложные механизмы, каковыми являются человеческие сообщества — вот та простая и вместе с тем перспективная методика, которой руководствовался автор,цастоящей книги. Не выносить резких суждений и не участвовать в дебатах, выходящих за рамки поставленных задач и касающихся исключительно вопросов веры. Не дать увлечь себя на зыбкую почву конфессионализма и добиваться объективности, прекрасно сознавая, что никто не в состоянии быть абсолютно объективным. Сохраняя за собой право на выбор, который не может не быть субъективным, автор вместе с тем признает контроль со стороны тех, кто обучает познанию, но не намерен делать уступки воинствующим сторонникам всевозможных сект, для которых догма заменяет истину.

Книга эта является очерками по истории дьявола, одной из многочисленных попыток истолковать тему, вдохновившую уже немало исследователей6. Автор сознательно ограничил место действия Западом, а время — периодом от середины Средневековья до наших дней. У других культур другие демоны, и намерение охватить их все вряд ли можно было бы счесть серьезным, тем более, что нельзя соединить воедино явления, наделенные определенным смыслом только в недрах породившего их универсума. Одним из самых больших соблазнов, подстерегающих историка, является создание интеллектуального коллажа, основанного исключительно на ссылках на того или иного автора. Ибо на протяжении всей истории человечества даже между совершенно разными культурами можно найти нечто общее, по крайней мере на первый взгляд. Дьявольская тема особенно подходит для поверхностной трактовки. Тем более, что материал, в котором даже объективному исследователю нелегко найти путеводную нить, нередко искажается сознательно или же по причине необузданного воображения. Так, яростный антиклерикал и журналист Лео Таксиль в 1879 г. выступил с саморазоблачением, заявив, что долгое время морочил всем голову, выдавая себя за некую Диану Воган. Мемуары новоявленной писательницы-сатанистки вызвали смятение в католических кругах, и даже побудили благочестивую монахиню-кармелитку Терезу обратиться к ней с письмом. Диана Воган называла себя бывшей великой жрицей Палладиума, сатанинской секты, состоявшей, по ее утверждению, главным образом из евреев и франкмасонов. Раскаявшись, она решила разоблачить их заговор, созданный с целью завоевания мирового господства, и опубликовала свои признания в альманахе «Дьявол в XIX в.», изданном в 1893 г. доктором Батайлем. Но, как оказалось, и Палладиум, и сама Диана были чистым вымыслом! Ну как тут не вспомнить об известном египтологе, англичанке Маргарет Элис Мюррей, в 1921 г. выступившей в совершенно ином амплуа, а именно издав обширное исследование, посвященное языческому культу ведьм в Европе? По мнению ученого-египтолога, культ этот является отголоском древнего примитивного верования в рогатое божество, в честь которого устраивались подлинные шабаши. Несмотря на явно фантастические гипотезы, труд Мюррей, в 1957 г. переведенный на французский язык, на протяжении полувека пользовался мировым авторитетом среди специалистов, а недавно итальянский исследователь Карло Гинзбург продолжил затронутую ей тему. Идеи, изложенные Мюррей, продолжают оказывать влияние на секты сатанистов как в Англии, так и за ее пределами, их развивают в кинематографе и в комиксах, например в комиксе Дидье Комеса «Ласка» (1983)7.

Вступив на иную идеологическую почву, автор труда, посвященного дьяволу, не может не коснуться проблемы сверхъестественного, прекрасно понимая весь риск вызвать неудовольствие как тех, кто твердо верит в существование демона, так и тех, кто в его существовании сомневается. Поэтому сразу следует оговориться, что в настоящей работе вопрос о вере или сомнении не ставится вовсе, и автор не собирается занимать ни одну, ни другую позицию, во всяком случае, сознательно. Заинтересованный прежде всего в том, чтобы вписать явления в тот контекст, откуда они были извлечены, и с их помощью проследить эволюцию культурных и общественных процессов, он не намерен принимать чью- либо сторону или что-либо отрицать. Так, например, страдания Жана Мари Батиста Вьяннея, кюре из Арса, которого с 1823-го до 1859 г., то есть до самой смерти терзал злой дух по прозванию Грапен, убежденность кюре в существовании 7 миллионов демонов и в наличии у каждого человека собственного ангела-хранителя имеют значение прежде всего как свидетельство о той форме католицизма, которая была принята при жизни благочестивого священника. Не менее примечательным кажется мне и тот факт, что многие наши современники, подобно слушательнице-католичке, 13 марта 1999 г. участвовавшей в диалоге с устроителями передачи «Дьявол во всех его ипостасях» на протестантской волне Радио Нотр-Дам, усматривают в подобного рода утверждениях бесспорную истину. Для многих наших современников, причем не только в Соединенных Штатах, тема ангела-хранителя продолжает быть крайне актуальной. Об этом свидетельствуют расходящиеся огромными тиражами книги, статьи в популярных журналах и даже следующее на поводу у моды игровое кино, где Филиппу Нуаре предлагают роль покойника, который отнюдь не торопится на небо («Призрак с шофером», реж. Жерар Ури, 1996), а Жерару Депардье и Кристиану Клавье дают сыграть в фильме, где их героям приходится следовать дальновидным советам небесного покровителя, борющегося с фамильным демоном («Ангелы-хранители», реж. Жан-Мари Пуаре, 1995)8. Зрительский, равно как и читательский интерес ко всему, что увязано со сверхъестественным, объясняется имплицитной связью, установившейся в мире воображаемого современного человека с неким хранилищем образов и понятий, явившихся на свет в разные временные эпохи. Классическое представление об ужасах преисподней, смягченное в конце XIX в. благодаря катехизису в картинках, с начала 1960-х гг. стало и вовсе будничным и даже забавным, найдя свое отражение в комиксах: Милу, собака Тенте- на, в комиксе Эрже Тентен в Тибете, опубликованном в 1960 г., имеет и собственного ангела-хранителя, и собственного демона, и оба ужасно похожи на опекаемую ими собачку. С 1962-го по 1969 г. Жан Шакир создает для иллюстрированного издания Pilote рисованный комикс о приключениях Тракассена, героя, которого сопровождают ангел Серафен и демон Анжелюр. Постепенно тема ада окончательно исчерпывает себя в легких комедиях, где смерть на экране нисколько не выглядит трагически9. Разумеется, такое развитие темы существенно ослабляет дьявольский отпечаток, наложенный на нашу культуру, хотя и не уничтожает его полностью.

В настоящей книге делается попытка исследовать вполне определенный, обширный пласт западного воображаемого. Дьявол, в той форме, в какой его представляют себе чаще всего, не является единственной центральной его фигурой, ибо метаморфозы образа Зла в нашей культуре повествуют также и о бедах, настигающих людей в лоне человеческого сообщества. Тесно наложившись друг на друга, словно черепицы на крыше, история тела, история духа и история социальных связей сформировали ведущее направление, по которому развивается общество на протяжении второго тысячелетия от рождества Христова, подразделяющегося на Четыре больших хронологически последовательных периода. В первой главе настоящей книги рассказывается о том, как на протяжении нескольких веков, а именно с XII по XV в., Сатана, появившись на Западе, вышел на сцену и прочно на ней утвердился. Именно в это время теологическое понятие дьявола начало обретать вполне реальное воплощение, и прежде всего среди людей церкви и светских властителей, которым он является в облике наводящего ужас демона, причем демона книжников, бесконечно далекого от простонародных представлений, согласно которым черт необычайно похож на человека и также, как и человек, может быть одурачен и побежден. Тогда же были придуманы и постепенно получили распространение два парных мифа. которым было уготовано большое будущее: миф об ужасном сатанинском владыке, правящем огромной армией демонов в страшном аду, где горит огонь и пахнет серой; и миф о нечистом звере, притаившемся во чреве грешника; последний для многих наших современников по-прежнему сохраняет свою значимость. Три следующие главы посвящены главным образом XVI и XVII вв. При этом автор исходит не только из личных пристрастий, которые, разумеется, сыграли свою роль, но из объективных факторов: люди в то время были настолько сильно одержимы демоном, что зрелища сжигаемых на кострах колдунов превратились в явление практически повседневное. Загадка эта, в сущности, неразрешима: ведь европейцы и их собратья из американского городка Салем оказались единственными, кто когда-либо пытался таким способом систематически истреблять членов так называемой секты дьволопоклонников. Во второй главе изучается образ шабаша, ночного слета ведьм; в двух последующих главах сделана попытка подобрать ключ к решению проблемы с помощью исследования терминов, необходимых для понимания восприятия дьявольского тела, и анализа сатанинской литературы, породившей мощную трагическую культуру. Ибо люди эпохи великих географических открытий, эпохи великих интеллектуальных и художественных достижений, эпохи ортодоксального правоверия и религиозных войн видели свое тело и душу совершенно иначе, чем видим их мы. Они завещали нам огромнейшее дьявольское наследие, бесконечное эпическое повествование о завоевании мира, всегда сопряженном с трагедией, с внутренним напряжением, что по-прежнему актуально для последних великих современных наследников этой культуры, а именно Соединенных Штатов. В отличие от них, Европа эпохи Просвещения стала эпохой сумерек дьявола, порой отступления рогатого Люцифера: об этом рассказывается в пятой главе. Процесс интериоризации Зла начался с изобретения фантастического, этой сложившейся в литературе и культуре манеры почтительного отношения к сверхъестественному, не требующей ни верить в его существовании, ни сомневаться в нем. XIX в. и большая часть века XX характеризуются ускорением общественного прогресса: в шестой главе автор старается проследить все мельчайшие метаморфозы внутреннего демона, или, иными словами, культурной продукции, созданной западным человеком, уверенно освобождающимся от страха перед Сатаной, но взамен все чаще внимающему призыву не доверять самому себе и своим демоническим и неосознанным стремлениям. Однако завершить книгу столь жесткой констатацией факта было бы слишком просто. Поэтому в седьмой главе автор вновь возвращается в XX в., рассматривая его с позиций нынешнего дьявольского воображаемого во всех его формах. Пустив в ход все имевшиеся в его распоряжении источники, он сделал всего лишь самое малое из того, что можно было бы сделать в этой инфернальной области. Кино, комиксы, реклама, городские сплетни дополняют сведения, полученные из классических источников, позволяя обнаружить дьявола в тех многочисленных тайниках, где он прячется. Завершается исследование, как и принято, выводом, подводящим итог сказанному выше: полноводная река западной культуры разделилась на два больших, четко отграниченных друг от друга рукава, которые, в свою очередь, имеют собственные, более мелкие, притоки. Одно направление представлено культурой Франции и в какой-то мере отличной от нее культурой Бельгии; в этом направлении страх подавляется посредством фантастического, всегда вызывающего неизменное любопытство, посредством юмора и даже включения черта в число радостей жизни. Здесь можно говорить о культуре фантасмагории в том смысле, в каком понимают этот феномен специалисты по французской литературе, а именно как о «способе, с помощью которого автор фантастического произведения заставляет разговаривать воображаемый галлюцинаторный образ, выводит его на свет и превращает для читателя в предмет соблазна, очарования и эстетического наслаждения»10. Коснувшись таким образом истоков фантазма, писатель, кинематографист, создатель рекламы, равно как и все остальные, кто так или иначе связан с подобного рода тематикой, становятся культурными посредниками, теми, кто приспосабливает прошлое к потребностям дня сегодняшнего и сберегает о нем живую память. Другое направление, представленное главным образом культурой Соединенных Штатов и отчасти Северной Европы, где, на взгляд автора, оно выражено в менее навязчивой форме, в значительной степени сохраняет родившийся в предшествующую половину тысячелетия и унаследованный от нее страх перед внутренним зверем, опасным и злокозненным, которого следует либо уничтожить, либо держать под неустанным контролем. Пытаясь примирить этот страх с современными реалиями, его всевозможными способами стремятся изгнать, с силой выталкивая его в область кинематографических и телевизионных образов, а с недавнего времени и в Интернет.

1 Caillois Roger. Métamorphoses de l’Enfer, Diogène, № 85, 1974, p. 70.

2 Христианство эпохи страха и ведовских костров подробно исследовано Жаном Делюмо, и в частности в работах: La Peur en Occident, XIV—XVIII siècle. Une Cité assiégée. Paris, Fayard, 1978 и Le Peche et la Peur. Paris, Fayard, 1983.

Рус. изд.: Делюмо Ж. Ужасы на Западе / Пер. Н. Епифанцевой. М., 1994 и Делюмо Ж. Грех и страх / Пер. И. Б. Иткина, Е.Э. Ляминой, Е.И. Лебедевой, А.Г. Пазельской. Екатеринбург, 2003.

3 Callois Roger. Op. cite, p. 84.

4 Подробнее об этом в гл. VII.

5 Elias Norbert La Dynamique de l’Occident. Paris, Calmann-Lévy, 1975. Того же автора: La civilisation des mœurs. Paris, Calmann-Lévy, 1973 и Elias Norbert. La Société de Cour. Paris, Calmann-Lévy, 1974.

Рус. изд.: Элиас Норберт. О процессе цивилизации. T. I, II / Пер. А.М. Руткевича. М.; СПб, 2001 и Элиас Норберт. Придворное общество / Пер. А.П. Кухтенкова, К.А. Левинсон, А.М. Перлова, Е.А. Трубниковой, А.К. Судакова. М., 2002.

См. также: Muchembled, Robert. La Société policée. Politique et politesse en France du XVIe au XXe siècle. Paris, Seuil, 1998.

6 Составить исчерпывающую библиографию вопроса практически невозможно. Библиография, помещенная в конце настоящей книги, содержит в основном труды, привлеченные автором в процессе ее написания. Особое место отводится работам, посвященным кинематографу, этому поистине неисчерпаемому источнику форм и оживших образов, соответствующих изменчивым основам наших верований.

7 Murrey Margaret. The Witch-Cult in Western Europe. Oxford: Oxford UP, 1921 (trad, française: Le Dieu des sorcières. Paris, Denoel, 1957); Ginzburg Carlo. Les Batailles nocturnes. Sorcellerie et rituals agraires en Frioul, XVI—XVII siècles. Lagrasse, Verdier, 1980 (Ire italienne 1966); Ginzburg Carlo. Le Sabbat des sorcières. Paris, Gallimard, 1992. См. также гл. VII.

8 Радио Нотр-Дам, протестантская волна, вела передачу «Дьявол во всех его ипостасях» в течение недели, с 13 по 18 марта 1999 г. (особая благодарность Паскалю Бастьену, который привлек мое внимание к этой передаче). См. также: Brasey Edouard. Enquête sur l’exixtence des anges rebelles. Paris, Philipacchi, 1995, рецензия в: Paris-Match, № 2415, 7 septembre, p. 3—6.

9 В гл. VII рассматриваются современные формы распространения образов, связанных с демоном.

10 Milner Max. La fantasmagorie. Essai sur l’optique fantastique. Paris, Puf, 1982, p. 253. Работа построена на идеях, выдвинутых Жаном-Бельменом Ноэлем: Noël Jean-Bellemin. «Notes sur le fantastique (textes de Théophile Gautier)». Littérature, № 8, décembre 1972, p. 3—23.

ГЛАВА I

Сатана выходит на сцену. XII—XV вв.

Люди всегда задавали себе вопрос о происхождения Зла и всегда пытались найти на него ответ. С точки зрения философии ответ зависит от взгляда на человеческую натуру и формулируется в зависимости от оптимистического или пессимистического настроя мыслителя, поэтому в различных философских теориях человек по отношению к ближнему своему предстает либо волком, либо агнцем. В задачу историка не входит вынесение моральных оценок, поэтому в своей работе он использует иные методы исследования. Для него цивилизованное общество является не скоплением определенным образом связанных между собой индивидов, а системой отношений, созданной для достижения одной или нескольких коллективных целей и предоставляющей средства для преодоления опасностей как естественного, так и искусственного характера, которые встретятся на пути следования к этим целям. Великие цивилизации, чьи звезды продолжительное время блистали на небосклоне истории, создавали обширные и прочные социальные связи. Каждый член сообщества был опутан частой сетью отношений, сотканной из взаимодействующих между собой знаменательных символов и конкретных практик, сплачивающих коллектив и с самой колыбели включающих индивида в число его членов, которым он и остается до самой могилы.

Таким образом, любое свидетельство, каким бы эфемерным оно ни казалось, является необходимым для понимания принципов организации, развития и существования интересующей нас цивилизации. Раздельное изучение различных пластов человеческого бытия препятствует историческому анализу. В нашем понимании цивилизация сродни скрытому соединению, связующему воедино все аспекты бытия участников человеческого универсума, в рамках которого находят свое место и искусство, и литература, и предметы материальной жизни, и дьявол. В каком бы направлении ни бросили мы клубок Ариадны, он все равно приведет в самое сердце цивилизованного человеческого общества. Изолируя религию от политики или экономику от ментальных представлений, мы рискуем исказить смысл изучаемых явлений. Любое общество должно рассматриваться как единое целое, со всеми его недостатками, и вряд ли мы поступим правильно, если откажемся от исследования темных его сторон.

В западной культуре Сатана во всем своем могуществе явился довольно поздно. “Разрозненные элементы демонического образа Издавна присутствовали в воображении людей, но лишь примерно к концу XII — началу XIII в. они стали занимать устойчивое место в изобразительном ряду и в религиозных практиках, из которых впоследствии развилось устрашающее вображаемое, которым станут одержимы люди в конце Средневековья. Шагнув далеко за рамки теологии и религии, этот феномен тесным образом связан с неотвратимым, хотя и болезненным процессом становления массовой культуры. Нестабильные составы, пребывавшие во взвешенном состоянии со времен Римской империи, заполнили сосуды европейской лаборатории, и началась выплавка главных отличий стремительно менявшейся Европы, следующей по пути создания языка собственных идентифицирующих символов, способного, несмотря на политическую и общественную раздробленность континента, на поистине вавилонское смешение языков и культур, постепенно утвердиться во всех его уголках. Изобретение совершенно оригинальной модели дьявола и ада чрезвычайно важно не только для религии. С появлением Лукавого возникает унифицирующее понятие, приемлемое и для папской, и для сильной королевской власти, и обе эти власти довольно быстро вступают в острую конкурентную борьбу за монополию на получаемые с нового изобретения выгоды. Система мышления, создающая торжествующий образ Сатаны, свидетельствует об огромной мощности жизненного потенциала Запада. С этой точки зрения - осень Средневековья является весной современности, ибо именно в это время происходит апробация новых понятий церковного и государственного обихода, из которых потом рождаются новые, неведомые прежде формы общественного контроля за поведением человека. Торжество дьявола, всеобщее ощущение макабра, не должны затмевать хаотичного появления зародышей того процесса, которому в будущем предстоит вывести Запад на мировую арену. В сущности, именно дьявол движет Европу вперед, ибо под его личиной скрывается та поистине чудодейственная движущая сила, которой предназначено сплавить воедино имперские амбиции, унаследованные от античного Рима, и силу христианской веры, определение которой было дано на Латеранском соборе 1215 г. Инициатива исходит от верхушки общества, религиозной и общественной элиты, пытающейся связать воедино многочисленные нити власти. Не демон правит балом, а люди, создавшие его образ; люди изобретают иной Запад, не такой, каким он был в прошлом, и с этой целью они формируют те черты культурного единства, укреплять которые предстоит векам грядущим.

Сатана и миф об изначальной битве

На протяжении первого тысячелетия христианства дьявол вел себя достаточно скромно. Им интересовались исключительно теологи и моралисты, в искусстве же ему не было места вовсе1, что наряду с прочими факторами свидетельствовало об отсутствии во всех слоях общества одержимости дьяволом. Бесовский лик не был замечен и в тех сферах, за которыми в политеистическом пантеоне простонародья исконно были закреплены определенные сверхъестественные существа. Часть этих существ постепенно растворились в потоке великой демонологии конца Средневековья, придав новые краски изменчивому, а зачастую и противоречивому образу владыки ада Люциферу. Сами теологи испытывали большие затруднения при унификации всевозможной дьявольщины, выбирая между наставлениями из Ветхого и Нового Завета и многочисленным восточным наследием на дьявольскую тему. В процессе создания теологической системы, способной противостоять языческим верованиям, гностикам или манихейцам, отцы Церкви вынуждены были дать единую оценку пестрым традициям служения дьяволу, изложенным в разнообразных текстах. Более того, им пришлось объединить историю змея с историей мятежника, тирана, похотливого искусителя и могущественного дракона. Еще недавно автор полагал, что в этой области христианство успешно заимствовало одну из наиболее важных нарративных моделей Ближнего Востока: космический миф об изначальной битве между богами, главной целью которой было завоевание власти над родом человеческим.

Версию, порожденную этим мифом, вкратце можно изложить следующим образом: некое божество, выступившее против власти Яхве, устанавливает на земле свое господство и правит там при помощи греха и смерти. Этот «бог века сего» (2 Кор., 4,4), как именует его святой Павел, терпит поражение от сына Христа, сына Создателя, во время самого загадочного эпизода христианской истории, а именно Распятия, где сочетаются одновременно и поражение, и победа. В сражении, завершиться которому суждено только в конце времен, Христос выполняет функцию потенциального освободителя человечества, ибо его противником par excellence выступает сам Сатана. Как отмечает Нейл Форсайт, элементы этого мифологического синтеза присутствуют в Новом Завете имплицитно, в довольно смутном и фрагментарном виде, что долгое время позволяло не только теологам, но и гуманистам XVI в. принижать или же вовсе игнорировать роль дьявола в системе христианского мышления2.

Блаженный Августин изящно трансформировал эту картину космического поединка в утверждение, что Бог позволил существовать Злу, дабы извлекать из него Добро. Следовательно, грех является одной из составляющих универсума, причем составляющей доброкачественной, ибо он существует совместно с прощением. Таким образом епископ Гиппонский по-новому интерпретирует космический миф о падении Сатаны, представляя его как элемент «божественного заговора», который должен привести к Искуплению. В этой системе дьявол является инструментом исправления человеческих ошибок, или иными словами, враг Господа превращается в средство обращения грешника3.

Теологическое решение фигуры Люцифера сформировалось довольно быстро и не повлекло за собой существенных изменений ни в обществе, ни в культуре. Теория Августина превратилась в своеобразный источник идей для мыслителей, под ее влиянием на протяжении всего Средневековья формировалась христианская элита, однако заменить собой разнообразные верования и обряды, все еще обладавшие влиянием в обществе, она так и не смогла. Несмотря на различные доработки и адаптации августиновой теории, до XIII в. кардинальных изменений в вопросе о трактовке дьявола не происходило. В конце VI в. папа Григорий Великий вновь вернулся к концепции иерархического построения царства Божьего, поделенного на девять уровней, где верхний уровень был отведен серафимам. Концепция получила распространение на Западе, и, ссылаясь на нее, некоторые авторы стали утверждать, что раз Люцифер был главным ангелом, значит, его следует причислять к серафимам4. В то время демонология была исключительно ученым занятием7 предметом для глубоких размышлений монахов и отшельников, частью доктринальных дискуссий. Второй Вселенский собор, состоявшийся в 787 г. в Никее, признал наличие у ангелов и демонов неуловимого по своей природе тела, сотканного из воздуха и огня; однако в 1215 г. на IV Латеранском соборе было заявлено, что ангелы, как добрые, так и злые, являются существами исключительно бесплотными, не имеющими даже подобия телесной материи5. Аналогичные теоретические дискуссии по проблемам демонологии возникали прежде всего в узких теологических кругах, непосредственно заинтересованных в решении вопроса, в целом же общество относилось к демонологиии и предмету ее изучения достаточно равнодушно. То же самое можно было сказать и о магии, и даже о колдовстве. Тем не менее народные магические обряды были не только хорошо известны, но и перечислены во многих пенитенциалиях, списках грехов и покаяний, отчасти напоминавших варварские кодексы; к таким пени- тенциалиям относилось, например, уложение о покаяниях, составленное Бурхардом, епископом Вормсским. Но до тех пор, пока в обряд покаяния не вмешался дьявол, народная магия не вызывала ни систематических нареканий, ни пристального интереса. Царившее до XII в. молчание или же относительное равнодушие эрудитов и теологов к народным магическим обрядам дает основания полагать, что католическая Церковь не чувствовала угрозы со стороны народных суеверий, а уж тем более со стороны потенциального противника в лице поклонников Сатаны, которых спустя три века она станет столь яростно разоблачать6. Высокоученые мужи того времени упоминали о Сатане как о темной силе, подчиненной могущественной божественной воле, а сам Дух Зла не спешил окончательно предстать в своей устрашающей роли, отведенной ему с тех самых пор, когда о нем было упомянуто в Библии.

Хорошие и плохие демоны

Идеи, витающие в обществе,обычно имеют вполне конкретный, материальный образ. Те из них, которые начинают отвечать насущным потребностям социума, быстро приобретают особую значимость и приспосабливаются ко всем изменениям, претерпеваемым этим социумом. Вряд ли можно утверждать, что дьявол вечно являлся непременной составной частью человеческой натуры, поделенной междуДобром и Злом. Тем не менее такое представление присутствует во многих цивилизациях, и в частности в древних ближневосточных культурах, где оно отражено в преданиях об изначальной битве между соперничающими богами. В Европе такое представление оформилось менее тысячи лет назад. Необходимо дистанцироваться от заблуждения, порожденного универсалистским определением Добра и Зла, повсеместно распространенного нашей культурой, дабы понять, что речь идет не просто о значимой воображаемой структуре, но о структуре фундаментальной, позволяющей постичь своеобразие европейской цивилизации; тем не менее структура эта не является самодостаточной, ибо она тесно связана с отношением человека Запада к миру видимому и невидимому.

Выписанная крупными мазками, история дьявола на Западе является историей неуклонного расширения его влияния на общество; влияние, оказываемое дьяволом, сопровождалось широкомасштабными изменениями приписываемых ему характеристик. Давая определение дьяволу, отцы Церкви и теологи демонстрировали исключительно интеллектуальный подход к предмету, и именовали Лукавого первоначалом, падшим ангелом, превратившимся в своего рода божество, летающее по воздуху в сопровождении бесов, переодетых ангелами света (как утверждал в IV в. св. Ефрем). Конкретный же облик демона определить было крайне непросто, что, несомненно, объясняет, отчего в катакомбном искусстве не было его изображений. На заре Средневековья он вторгся в жизнь монастырей и таким образом приобрел новую силу, ибо монастырский универсум, где он прочно занял свое место, диктовал нормы религиозной жизни и распространял основные постулаты культуры своего времени. Извечный соблазнитель, упорно стремящийся сбить с пути истинного удалившегося в пустынь св. Иеронима, он подготавливал успех одной из ведущих тем в живописи нового времени, хотя еще не обладал теми ужасными атрибутами, которые впоследствии будут ему приписаны. Пока романское искусство набирало силу, пока развивались города, у Люцифера не было своего удобного пристанища, откуда он мог бы начать свое наступление на общество. Наука о демоне или демонология пока еще являлась узкой отраслью теологии. Оживление ученых дискуссий по проблеме дьявола наблюдается вокруг тысячного года, когда после наступления нового тысячелетия умами завладевает идея о новом нашествии дьявольских сил, стремящихся разгромить армию Добра. Однако, судя по рассказам монаха Рауля Глабера, утверждавшего, что он в своей жизни встречал дьявола трижды, образ нечистого еще не имел ни силы, ни убедительности, ни мощи. Вот как описывает Глабер свою первую встречу с дьяволом:

В ту пору, когда я жил в монастыре, где настоятелем был досточтимый мученик Леже, как-то ночью, незадолго до того как надобно идти на утреннюю молитву, возникло в изножье моей кровати страшное существо, вид которого был ужасен, и было оно, насколько я мог судить, среднего роста, изможденное, тонкошеее, с черными глазами; лоб весь изборожден морщинами и нахмурен, с большими отвислыми губами, острым, выдающимся вперед подбородком, остроконечной бородкой, с ушами, которые заросли шерстью, со всклокоченными волосами на остроконечной голове, выдающимися кривыми клыками, как у собаки, горбатое, одежды грязные и, несмотря на прилагаемые усилия, существо это клонилось вперед. Он схватился за кровать, на которой я лежал, от чего она страшно содрогнулась, и произнес: «Тебе недолго оставаться в этом месте7. От страха я проснулся и увидел его всего таким, как я только что описал».

Демон Глабера не отличается привлекательностью, но отнюдь не внушает нам невыразимого ужаса, хотя многие авторы, очевидно смущенные тем, что не нашли в нем по-настоящему устрашающих черт демона конца Средневековья, усиленно пытаются заверить нас в обратном. Дьявол рассказчика предстает перед нами в человеческом облике: он уродлив, нескладен, злобен, агрессивен, однако таких людей легко можно было встретить где угодно (даже в наши дни их можно увидеть на городских улицах). Подчеркивая физическую непропорциональность фигуры Лукавого, его малый рост, узкий подбородок, вытянутый череп и горб, автор очевидно выделяет необычные черты его облика, однако такая необычность вполне вписывается в человеческие характеристики, без какого-либо указания на их сверхъестественность. Суетливые движения, совершаемые демоном, лишь подчеркивают его достоверность; упоминая о них, автор тем самым подчеркивает благость идеальной монастырской жизни. Многое в образе демона наводит на мысль о животном начале, однако, скорее, в метафорическом плане: остроконечная, как у козла, бородка, уши, поросшие шерстью, кривые клыки. У него нет ни хвоста, ни раздвоенных копыт, от него не исходит зловонный запах, глаза у него не светятся зловещим огнем (они всего лишь черные); нет у него и каких-либо сверхъестественных способностей. В сущности, это всего лишь маленький уродец, колоброд, своеобразное негативное отражение тогдашнего положительного образа монаха. Он может стать олицетворением Зла, затаившегося в человеческом сердце, но никак не ужасным владыкой Ада, где горит вечное пламя и воняет серой.

Рассказ Рауля Глабера балансирует на грани теологической традиции описания демона и конкретных представлений о сверхъестественных существах у различных европейских народов. Одного тысячелетия христианства не хватило для искоренения многочисленных верований и обрядов, которые впоследствии назовут «народными» в широком значении этого термина: ведь магические обряды являются достоянием не только простого народа, но и правящей элиты, а зачастую и людей Церкви. Граница проходит, скорее, между ничтожно малым грамотным меньшинством, способным осмыслить написанное на латыни, и остальными членами общества, выстроившимися на ступенях лестницы, на одном конце которой располагаются сторонники ортодоксального вероисповедания, а на другом — сторонники синкретизма, объединивших библейское послание с древними традициями, корнями уходящими в дохристианские времена. Как наглядно свидетельствует описание дьявола, сделанное Раулем Глабером, разделительная линия между ними выражена далеко не всегда отчетливо: автор является носителем концепции, более свойственной сторонникам «фольклорных» практик своего времени, нежели имеющей хождение в среде ученых теологов. У последних он заимствует мораль, а также патетические утверждения о вездесущности и реальности демонов; пугая слушателя, он хочет через страх привести его к добру. Из гумуса народных поверий он извлекает амбивалентное понятие страха перед сверхъестественным и перед стоящими над человеком могущественными силами, способными не только напугать, но при случае и рассмешить, приняв облик потешный или неуклюжий. Описанный Глабером ужасный карлик, конечно, внушает страх, но отнюдь не панический, а, скорее, побуждающий к исправлению собственных недостатков. А если бы этот карлик, вместо того чтобы неожиданно явиться и разбудить свою жертву, которая, заметим, от страха отнюдь не утратила способности описать его вполне подробно, появился бы перед воротами монастыря, то он, скорее всего, вызвал бы просто отвращение или презрение.

До начала XII или даже XIII в. в Европе циркулирует множество разнообразных описании дьявола. Культуры народов, населяющих континент, выступают разобщающим фактором, ибо по-прежнему обладают ярко выраженными специфическими чертами, которые христианству далеко не сразу удается привести к единообразию. Но тем не менее средиземноморские народы, кельты, германцы, славяне и скандинавы — все они начинают, хотя пока еще в разной степени, ощущать проникновение христианских идей, сопровождаемое переосмыслением их исконных традиций в рамках новой, навязанной им схемы мироустройства. Джеффри Бертон Рассел не без основания утверждает, что собственно христианское понятие дьявола находится под сильным влиянием «фольклорных» качеств, пришедших из выживших, но во многом утративших четкость форм практик и традиций, являвших собой разительный контраст с более последовательной, осмысленной и ясной народной христианской религией8. «Фольклоризация» демона иногда приписывает ему кельтские черты, заимствованные у Цернунна, бога плодородия, охоты и потустороннего мира. Но вряд ли «фольклорные» представления были настолько сильны, чтобы трансформироваться в настоящий тайный культ «рогатого божества Запада» и просуществовать в течение ряда веков; однако именно так считает Маргарет Мюррей, полагая, что, преследуя ведьм, Церковь в их лице преследовала адептов этого тайного культа9. Под давлением широких масс верующих христианство могло допустить отдельные заимствования из других религий, однако оно вряд ли стало бы терпеть существование параллельной религии. Основные признаки демона, указанные ниже, не являлись частями единого целого. Распространенные на всей территории континента, порожденные различными универсумами и различными эпохами, они вплоть до XII в. были интегрированы в более или менее синкретические системы верований, свойственные проживавшим на своих землях народами, в результате ставших частью единого христианского мира. Христианство же не торопилось изгонять гнездившиеся под его покровом многочисленные «суеверия».

Сатана. Асмодей. Люпифер. Велиал или Вельзевул, как именуют его в Библии и апокалиптической литературе, черт в разных уголках Европы имеет множество других имен и даже кличек. Много кличек прилипло к мелким духам, которые чаще всего являются наследниками сверхъестественных существ из языческого пантеона.

К ним относятся: Старина Рогач, Черный Богги, Крепыш Дик, Дикон, Дикенс, Джентльмен Джек, Добрый Малый, Старина Ник, Робин-Клобук, Робин-Весельчак у англичан, Шарло у французов, Кнехт Рупрехт, Метельщик, Хромуша, Хайнекин, Румпельштицхен, Хаммерлин у немцев. Использование уменьшительных имен (Шарло, а также немецкие имена на -кин, -хен) или панибратских прозвищ (Старина Рогач — Old Horny) сближали этих духов с людьми, и разумеется, снижали уровень страха, который они могли внушить. Для среднестатистического христианина того времени невидимый мир был богато населен бесчисленными существами, отличавшимися большей или меньшей вредностью, святыми, демонами, душами умерших. Соответственно место этих обитателей потустороннего мира в мире людей, вероятнее всего, не было точно позиционировано по отношению к Добру или Злу, ибо святые могли отомстить за себя живым, а живые, напротив, призвать в помощники демонов. Традиция бесцеремонного обращения со сверхъестественными существами красной нитью проходит через всю культуру Средневековья. Дьявол, этот плод холодного вымысла теологов, часто скрывался под прикрытием более конкретных образов, в частности мелких местных духов, обладавших необычайным сходством с человеком. Обуреваемые страстями, суетливые, подобно демону Рауля Глабера, они часто позволяли людям водить себя за нос. Далеко не всегда Лукавому принадлежало последнее слово. Зрелище одураченного, побежденного, осмеянного черта вселяло уверенность в тех, кто вытаскивал его на сцену в таком жалком виде. Тема беса, попавшего в подчинение к человеку, была мощным противоядием против страха. Никогда полностью не исчезая из европейской культуры, после великой охоты на ведьм она вновь набрала силу в народных сказках и легендах, а также в «Фаусте» Гете, этом старинном мифе, коренным образом переосмысленном: в отличие от легенды, где Фауст погибает, у Гете Бог в конце концов прощает ученому, поддавшемуся сатанинскому искушению, его слабость.

В течение всего Средневековья дьявол именует себя по-разному. Унифицирующий поток христианства вбирает в себя многочисленные чужеродные элементы, точные исторические и географические источники которых в основном установить невозможно. И простого объяснения, что Злой Дух способен превращаться во что угодно, здесь явно недостаточно. Скорее, следует говорить о тысячелетней борьбе христианства против языческих верований и обрядов, многие из которых, проявившие себя как наиболее устоявшиеся, сопротивляясь разрушительному давлению со стороны Церкви, медленно ассимилируют с христианскими ритуалами, приобретают новую форму и новую направленность, сохраняя при этом всю свойственную им прежде действенность. Поток теологического сатанизма затопляет, но не устраняет полностью осколки языческих демонических культов. Отсюда можно сделать вывод, что дьявол способен принимать бесконечное множество обликов. Так как дьявол принадлежит, скорее, к миру животных, то внешний вид его определяется либо согласно иудео-христианской традиции, либо согласно традициям язычников, наделявших своих богов личинами различных зверей. Христианству удалось исключить из числа дьявольских обликов агнца, а также быка и осла, но не удалось навязать мнение св. Петра, согласно которому Люцифер является «львом рыкающим». Однако на другом уровне змей из Книги Бытия легко сливается с языческим драконом. Козел, чей облик чаще всего принимает дьявол, обязан этой привилегией, скорее всего, своим прежним ассоциациям с Паном и Тором 3. К излюбленным обликам дьявола также принадлежит собака10. В последние века уходящего Средневековья изображения собак особенно часто встречаются в ногах лежачих надгробных статуй, преимущественно женских, что свидетельствует о сложности вычленения принципов, на основании которых демонологи придавали нечистому тот или иной облик: ведь в указанном выше случае собака символизирует верность и веру. Во всяком случае, несколько примеров или даже более поздние культурные посылки явно не дают оснований безоговорочно доверять креационистским толкованиям вещей. Являются ли обезьяны, кошки, киты, пчелы и мухи дьявольскими созданиями par excellence, каковыми их стали считать на заре Средневековья? В сущности, почти все животное царство в те времена можно было записать в творение Сатаны; при этом особенно следовало подчеркнуть дьявольский характер совы, свиньи, саламандры и лисы. Стремление избежать скоропалительных выводов требует более тщательных и непредвзятых исследований на местах, без которых невозможно определить ни уровень преемственности дохристианских традиций, ни степень разрыва с ними.

Среди известных историкам свойств дьявола многие достались ему от прежних языческих культов11. Если собрать их воедино, получится образ, очевидно не соответствующий ни одному из реально существующих животных, но в нем будут зафиксированы те черты, которые в XVI и XVII вв. называли подсудимые на ведовских процессах, отвечая на конкретные вопросы судей. Все знали, что демон мог принять облик любого человека, но предпочитал образ священника. Он мог убедить своих собеседников, что к ним явился сам светлый ангел. Он умел оборачиваться великаном, мог разговаривать устами истукана, вдыхать яд в порывы ветра, и далеко не всегда спешил явить миру свое уродство и безобразие, отличавшее его от прочих творений Божьих. Свои иконографические черты, а именно рога, козлиную шерсть, покрывающую его тело, мощный фаллос и большой нос он, скорее всего, позаимствовал у бога Пана12. Цвет у дьявола, в соответствии с цветовой символикой христианства и ряда других культур, чаще всего черный, однако иногда он бывает и красным, на нем могут быть надеты красные одежды и у него может быть огненно-рыжая борода; впрочем, борода может быть и зеленой. В 447 г. на соборе в Толедо было дано описание дьявола, из которого он представал огромным черным существом, когтистым, рогатым, с ослиными ушами, горящими глазами, кривыми клыками и огромным фаллосом; вокруг себя он распространял запах серы. И трудно сказать, какие из указанных выше признаков созданы воображением теологов, а какие пришли из народных верований. Зеленый окрас дьявола, скорее всего, является отголоском воспоминаний о божествах плодородия, таких, как Зеленый Человек кельтов или германцев. В XVII в. в провинции Артуа дьявола именовали Верделе или Вердело [Verdelet, Verdelot — зеленый, зелененький (фр.).]. Хотя не исключено, что уже в первую половину Средневековья различные определения и описания дьявола перестали ясно и осознанно ассоциироваться с языческими образами. Наличие у черта семьи также более не связывалось с какими-либо определенными мифологическими структурами, а наряду с прочими его характеристиками являло собой разрозненные обломки прошлого, которые, подобно обломкам затонувшего корабля, покачивались на волнах океана христианства. В отличие от историков, люди в те времена уже не знали, что бабушка Сатаны, упоминаемая гораздо чаще, чем его мать (мать его именуется Лили или Лилит) на самом деле порождена воспоминанием о мрачной богине Кибеле, или Хольде, устрашающем образе чудовищной и ненасытной матери. Дьявол мог иметь жену, чей образ воссоздавался по образу и подобию богинь плодородия из прежних времен. Брак дьявола чаще всего бывал несчастливым, так как жена его оказывалась сущей мегерой, вполне в духе давней и прочно утвердившейся традиции выставлять на всеобщее обозрение обманутого, одураченного и побитого черта. Нет никаких сомнений, что люди, разносившие слухи о несчастливой семейной жизни дьявола, старались таким образом скрыть свои собственные супружеские неурядицы. Об этом свидетельствует сохранившаяся до наших дней поговорка, согласно которой если гремит гром, значит, дьявол бьет свою жену. Существует предание о семи дочерях дьявола, которые воплощают собой семь смертных грехов; в другом предании дьявол вступает в кровосмесительную связь с двумя своими детьми, Смертью и Грехом, и от этой связи рождаются семь его внуков, семь пороков, которых он посылает в мир для искушения рода человеческого.

Обладая способностью находится в разных местах одновременно, демон тем не менее предпочитал вполне определенные уголки и временные моменты. Царством его была ночь, время, противостоящее дню, когда на земле властвует божественный свет. Пустынные и холодные места, ночные животные становятся непременными его атрибутами. Из четырех сторон света, он всегда предпочитал север, владения холода и тьмы. Впрочем во всех культурах живет страх перед угрозой, таящейся в этой мрачной стороне; например, в XVI в. ацтеки считали, что северные территории находятся под властью бога смерти. Христианские авторы тоже лают свою трактовку северного направления, однако логика ее понятна только им одним: церкви ориентированы к востоку, поэтому войдя в церковь север окажется у нас: слева; следовательно, левая сторона человеческого тела, равна как и мира, сотворенного Господом, посвящена дьяволу, существу злому и порочномy, о чем свидетельствует уже само слово sinistrum. означающее левую сторону 4. Целью Лукавого является ввергнуть в соблазн всех живущих, а особенно женщин и закоренелых грешников, поэтому образ его соотносится с языческими богами смерти. В западной культуре взгляд на дьявола как на предвестника смерти просуществовал дольше всех прочих, дожив в форме легенд и литературных сочинений вплоть до наших дней, наряду c анку, посланцем смерти из бретонских поверий, влачащим повозку для умершего. На протяжении всего Средневековья люди боялись .увидеть в небе «дикую охоту», сонмы летящих но небу призраков, именуемых также «адским воинством». Поверье, возникшее из сказаний о полетах стай демонов, возглавляемых их начальником и сопровождаемых дьявольскими псами, а иногда и дикими женщинами, гласит, что в грозовые ночи эти стаи уносят души умерших в преисподнюю. Нельзя сказать, что данном случае речь идет о непосредственном пережитке верований древних германцев или о сознательном напоминании о полете валькирий, посланниц Вотана5, провожающих в Валгаллу души умерших воинов, а тем более о реально сохранившихся колдовских практиках шаманов. Скорее, следует предположить, что некоторые обычаи, даже вырванные с корнем из родной почвы, сохраняют свою символическую силу, и, вписавшись в христианский универсум, продолжают продуцировать яркие образы, обогащая ими фигуру демона и насаждая о ней противоречивые суждения.

В противоположность утверждениям теологов, граница между Добром; и Злом в те времена не была ни четкой, ни фиксированной. И большинство европейцев, скорее всего, испытывали большие трудности, пытаясь отделить доброе зерно от плевел. Даже при приближении тысячного года демонологический дискурс вряд ли порождал в социуме навязчивые идеи на тему дьявола, если только эти идеи не получали конкретного воплощения в угрозах со стороны еретиков или евреев. Эсхатологический страх христианской элиты, похоже, не смог проникнуть в толщу народных масс, так как не имел поддержки в виде мощной демонологической культуры, способной заставить людей систематически реагировать на соответствующие проявления единой для всех угрозы. В раздробленной на множество самостоятельных частей Европе теория универсального Зла не могла вести наступление, не имея точек опоры в каждом универсуме. Множество демонических образов, существовавших в то время на континенте, выступали в качестве заслонов, препятствуя проникновению унифицированных теологических постулатов. Антихрист воспринимался, скорее, как некое абстрактное понятие, нежели как активный пособник Люцифера. Сам Люцифер также не имел достаточно четко выраженного облика и не мог посеять всеобщую панику. Его вездесущность еще была далека от вездесущности повелителя ада, властно увлекающего за собой 1111 легионов, в каждом из которых было по 6666 демонов, или, согласно подсчетам, сделанным в XVI в. врачом Иоганном Виром, в общей сложности 7 405 926 сатанинских приспешников. Приспособившись к эпохе политической раздробленности и, по сути, религиозной терпимости по отношению к разнообразным обрядам и суевериям, унаследованным от языческого прошлого, дьявол, вынужденный быть всюду и постоянно менять облики, не только не преумножал, но, скорее, терял свою силу. В 180 г. н.э. Максим Тирский высказал предположение, что число демонов равно 30 000; не исключено, что такое количество могло показаться вполне умеренным, особенно если в него не входили бесчисленные обличья, которые принимали демоны в народной фантазии. Сатанинский универсум явно не отличался упорядоченностью, сплоченностью и могуществом. Далеко не всегда к сонму демонов причисляли уродов, ибо существовало мнение, что карликов, великанов или же людей с тремя глазами Господь сотворил в назидание роду человеческому, желая показать, к чему приводит изменение даже малейшей частицы тела, данного человеку Создателем; на этом основании живо дебатировался вопрос, есть ли у уродов душа. Духи германского, кельтского или славянского происхождения причислялись теоретиками христианства к младшим демонам, но среди населения они чаще всего сохраняли двойственный характер, несмотря на упорное их причисление к дьявольскому универсуму. При посредничестве маленьких народцев — кобольдов, троллей, эльфов, гоблинов и прочих карликов — мир сверхъестественного утрачивал для человека свою враждебность. Одни малыши охраняли сокровища и убивали тех, кто пытался их похитить, другие любили сбить с верной дороги доверчивых путешественников или же наполняли кошмарами сны спящих (мары, англ, nightmares — кошмары), а эльфы метали свои стрелы в людей и животных, насылая на них болезни. Но всю эту мелкую нечисть в основном можно было поймать, напугать, одурачить или же приветить и превратить в домашних духов. То же самое можно сказать и о бесах, наделенных человеческим обликом, тех, которых часто описывают в сказках и легендах.

Пока образ Люцифера приобретал все более устрашающие черты, всеобщий взгляд на универсум сверхъестественного оставался вполне обыденным. Значительное число обрядов и практик было призвано прежде всего снять страх перед невидимым миром и убедить людей, что на духов можно воздействовать, например, помешать им приносить вред или добиться от них необходимой помощи в различных сферах человеческой деятельности. История одураченного черта, истоки которой восходят к рассказам о глупых троллях и великанах, приобрела в те времена особую важность. Охватив целиком все царство демонов, она порождала общее чувство превосходства человека, сообразительного и храброго, над так называемым Лукавым. Фаблио и средневековые рассказы часто выводили на сцену простых людей, способных противостоять Князю Тьмы. В конце концов, разве не сам Господь дал человеку способность побеждать сатанинские искушения? Провозглашая всемогущество Люцифера, теологи тем не менее в соответствии с основным принципом, объясняющим поведение Сатаны, изначально наделяли его весьма посредственным умом. Сатана не только не правил бал, но и был связан в своих поступках Божественной волей, а люди успешно противостояли ему с помощью хитрости. Возглавляя дикую охоту, ему не раз доводилось скакать на различных животных, в том числе и задом наперед, что для современников являлось позором и достойным осмеяния. Например, задом наперед на осла сажали мужей-рогоносцев и под насмешки толпы заставляли их в таком положении разъезжать по городу: так общество наказывало их за слабохарактерность и снисхождение к ветреной супруге. Представляя демонов и их предводителей, сидящих верхом задом наперед, люди снимали страх перед нечистой силой, подчеркивая ее смешные черты. Знаковый характер положения задом наперед сохранялся долго, а в трагическом контексте ведовских процессов приобрел исключительно драматический характер: когда ведьма под давлением судьи признавалась в том, что она скакала, ходила или танцевала задом наперед, никто более не сомневался в ее принадлежности к миру злых духов.

Вплоть до XII в. в мире сохранялось еще довольно много волшебства, и один Люцифер был не в состоянии заполнить всю сферу страха, ужаса и беспокойства. Подхватив народную традицию истории об одураченном дьяволе, театр XII в. выставлял черта в откровенно пародийном или комическом облике, так что, учитывая многочисленных конкурентов, бедняга черт просто не мог претендовать на безраздельное правление. Согласно традиции, берущей начало в ирландской литературе, а именно в описании «Плавания св. Брендана» 6, существовали также «независимые» ангелы, действовавшие самостоятельно, не поддерживая ни Бога, ни дьявола. Несмотря на заявления теоретиков, демон не являлся руководителем бесчисленного племени крохотных существ, а именно фей, и не обладал подлинной властью над чудовищами. В густонаселенном и крайне разнообразном мире успех борьбы Добра со Злом зависел не только от двух верховных существ, пребывавших в постоянном конфликте, но и от повседневной храбрости, доброй воли и хитрости представителей рода человеческого. По крайней мере, сами люди считали, что их поступки, их выбор, их желания должны играть важную роль в их взаимоотношениях со сверхъестественными существам, чье поведение характеризуется, скорее, амбивалентностью и выжидательностью, нежели только положительным, или, наоборот, только отрицательным отношением к человеку. Разве не судили самые тяжкие преступления с помощью «Божьего суда»? Однако божественное вмешательство вполне можно было направить в нужное русло, используя пристрастия и способности отыскивать невидимых союзников в густом лесу символов, окружавшем человека. И все же начало мощного наступления христианства, целью которого было заставить людей видеть мир в черно-белых красках, было уже не за тарами. Причину этого наступления Джеффри Бартон Рассел видит в бурном расцвете схоластики, вплотную занявшейся разработкой проблем демонологии12. Начиная с ХII в. фигура дьявола приобретает все более важное значение. Но идеи начинают влиять на умы только когда они созвучны изменениям, происходящим в обществе. В то самое время, когда в Европе начинают активно пробуждаться силы, стремящиеся к религиозной сплоченности, когда закладываются основы новых политических систем и не далек тот день, когда европейская цивилизация, покинув пределы освоенного ею мира, начнет наступление на иные заселенные миры, значение фигуры Люцифера неизмеримо возрастает: остается только дождаться наступления XV столетия.

Дьявольская одержимость на закате Средневековья

В любом обществе феномен, именуемый коллективным воображаемым, порождает фигуру Зла, стремящуюся примкнуть к наиболее активным силам, действующим в этом обществе. Поэтому, желая докопаться до смысла происходящих в обществе процессов, необходимо распутывать весь клубок. Последние четыре века, отведенные Средневековью, являются исключительно христианскими, поэтому основное место в наших объяснениях мы отводим религии. Однако область религии не замыкается в самой себе. Она сопрягается и с политическими, и с общественными, и с интеллектуальными, и с культурными движениями. Воцарение Люцифера является следствием изменений, происходивших не только в лоне церкви. Оно отражает общую эволюцию западной культуры, появление выразительных символов, заложивших фундамент новой коллективной идентичности, и одновременно создает очередные серьезные противоречия. В Европе постепенно формируются объединяющие факторы помимо собственно христианства, но пока они встречают активное сопротивление на местах; местнические настроения дробят Европу на множество политических и общественных субъектов, пребывающих друг с другом в конкурентных отношениях. Центростремительные тенденции значительно менее заметны, нежели центробежные, особенно в XIV и XV вв., обычно рассматриваемых как периоды кризиса или «осени Средневековья». Тем не менее в недрах европейского сообщества, обзаводящегося все большим числом общих культурных символов, начинают устанавливаться — пока еще не слишком прочные — определенные связи. Выйдя за узкие рамки мира церквей и монастырей, тенденции к объединению, влияние которых неуклонно возрастало, стали завоевывать популярность в городах (в частности, в самых влиятельных, каковыми были в то время города Северной Италии), проникать в крупные монархии, осваивать искусство и литературу. Речь идет о новых моделях отношений между людьми, часто использующих язык религии и культуры, но предназначенных прежде всего для укрепления социальных связей. В основе проблемы лежит вопрос о власти: будет ли власть определять себя в терминах церковных институтов или же станет говорить языком княжеских амбиций. Апелляции к авторитетному образцу Римской империи, к империи Карла Великого преследуют цель постепенно сконцентрировать те силы, которые в урочный момент можно было бы направить на преодоление состояния раздробленности и нестабильности. Наверное, именно в этот долгий период начинается процесс становления западной культуры нравов, блестяще J проанализированный Норбертом Элиасом14. Ибо эти исполненные противоречий века обладают неким глобальным единством, подготавливающим Запад к выходу за пределы его собственного мира, начавшемуся в эпоху Крестовых походов и продолженному открытием Америки. Ферменты вызревающей общности, скрытые кризисами и междоусобицами, следует искать в изобретении принципиально нового взгляда на мир, на человеческое тело, на способы укрепления связующих нитей общества, всех тех вещей, из которых впоследствии сформируются сильные стороны западной цивилизации завоевателей.

Трансформация образа дьявола не является изолированным фактом, она прекрасно вписывается в общую динамику развития. Изменение дьявольского образа становится рычагом эволюции, ибо оно выступает составной частью унифицирующей системы, объясняющей основы мироустройства, постепенно сближающего самые предприимчивые силы Запада, на протяжении веков все отчетливее противопоставляющих себя зачарованному и предельно разобщенному универсуму, где продолжают жить подавляющая часть сельского населения и массы горожан.

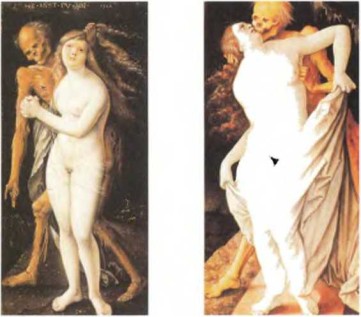

В романской скульптуре XI и XII вв. Сатана представлен в различных образах, как человекоподобных, так и в -анималистических15. Он перестает быть придуманной богословами абстракцией и обретает вполне конкретный облик пожирателя людей, коварного вассала или зверя из Апокалипсиса св. Севера [Сульпиций Север — религиозный писатель рубежа IV—V вв.]. Продолжая оставаться продуктом воображения монахов, в базилике в Солье он предстает в облике крылатого человека с длинной и острой, как у муравьеда, мордой: именно таким он явился в видении одному из клюнийских монахов, о чем рассказал бывший в то время аббатом Петр Достопочтенный [Петр Достопочтенный (1092—1172) — христианский ученый, писатель, аббат Клюнийского монастыря.]. Великаны с маленькими головами и неестественно вытянутыми конечностями, чьи изображения мы видим в соборе в Отене, родом из описаний Гвиберта Ножанского [Гвиберт Ножанский — церковный деятель XI в., автор хроники 1-го Крестового похода.]. Кривляясь и устрашая, романский демон повергает в трепет высшие чины духовенства и пытается навязать свое присутствие простым верующим, не только взирающим на его изображение на капителях, но и встречающим его гротескный облик в народных произведениях или в театре. Поэтому послание, которое дьявольский образ должен донести до христиан, оказывается запутанным и не может заставить все население холодеть от страха, ибо в нем слишком много ученых аллюзий. К тому же готическое искусство XIII в. отводит дьяволу довольно скромное место. Попираемый Христом во славе на тимпанах соборов, низведенный до второстепенных ролей, лишь подчеркивающих блаженство идущих в рай избранников, он в основном принимает человеческий облик, быть может, только несколько более уродливый, насмешливый или ухмыляющийся. Живописный, вполне во вкусе народа, всегда готового над ним посмеяться, он появляется в самых разных местах, беспомощно съеживаясь до размеров гаргульи под грозно устремленным на него взором Бога, оставляющего ему крайне маленькое поле для деятельности.

Дьявол пребывает в поиске самого себя, вернее, люди, создающие в своем воображении его облик, колеблются между привлекательным для многих гротескным вариантом, и образом гораздо боле устрашающим, рожденным в результате богословских размышлений, начавшихся еще во времена Григория Великого. Выпячивание дурных, пагубных свойств демона начинается с XIV в., когда челнок дьявольской истории перестает ограничиваться узким мирком, зажатым в монастырских стенах, а все больше и больше вплетает свою нить в канву жизни мирян, где на повестку дня встает вполне конкретная проблема власти, верховной власти и способов подчинения этим властям. В момент, когда происходит кристаллизация новых теорий централизации верховной политической власти, под натиском которых постепенно сдает позиции мир феодально-вассальных отношений, сатанинский дискурс меняет свои масштабы. Происходит взаимопроникновение двух, на первый взгляд, чрезвычайно отличных друг от друга сфер: дьявольской и светской власти; процесс этот характерен прежде всего для стран, где модернизация монархических структур идет наиболее активно, то есть для Франции и Англии, а также для стран, где по примеру Италии успешно развиваются крупные городские объединения. Художники каждый раз предоставляют необходимое скрепляющее звено, сначала подчеркивая могущество тех, кто заказывает им произведения искусства, а затем выводя на сцену, наряду с другими сюжетами, ад и демонов в обликах, даже отдаленно не напоминающих человеческий, что до сих пор встречалось крайне редко или даже не встречалось вовсе. «Внезапно вопрос о верховной власти — под видом мятежа, направленного на захват абсолютной власти, — поднимается в самом центре основополагающего эпизода мировой истории», рассказанного с помощью 63 английских и французских миниатюр конца Средневековья, которые, согласно анализу, проведенному Жеромом Баше16, посвящены Сатане.

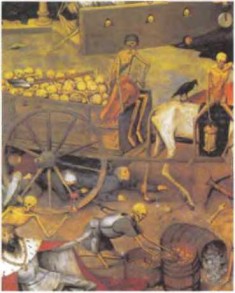

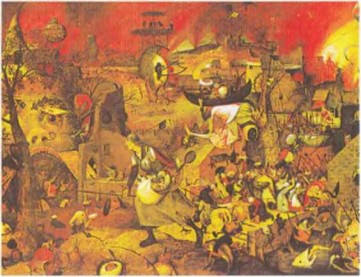

Отныне признаки могущества Люцифера всячески подчеркиваются: он становится гораздо выше всех прочих бесов, его изображают преимущественно в сидячем положении, и только он обладает исключительным правом носить корону, как это показано на миниатюрах братьев Лимбургов в «Богатейшем часослове герцога Беррийского» (1413 г.). Подчеркивание огромного роста Сатаны является новшеством, появившемся только в XIV в. В Италии такие изображения мы встречаем во Флоренции, в Падуе, в Тускании: там Дьявол на миниатюрах выглядит более величественно, чем сам Христос17. Увеличение роста Дьявола идет параллельно с нарастанием безобразия его облика и изображением фантастической картины переполненного ада, в центре которого он, словно монарх, восседает на своем троне. Еще одним впечатляющим свидетельством «нового ужаса» являются малоизвестные фрески церкви небольшого городка Сан- Джиминьяно. Тадео ди Бартоло (1396 г.) изобразил ад, в центре которого расположился Люцифер, почти такой же, как и в Кампо Санто в Пизе — огромного роста, с чудовищной рогатой головой, сжимающий мощными ручищами смехотворных маленьких грешников»18. Во Флоренции и в Падуе сохранилось изображение Сатаны, у которого из каждого длинного уха вылезает по змею, а сам он тремя своими глотками пожирает по нераскаявшемуся грешнику: возможно, именно мозаичным изображением дьявола во Флоренции и вдохновлялся Данте, описывая своего Люцифера с тремя лицами, каждое из которых терзало в своей пасти по грешнику. Ужасный дьявол, восседающий на троне из драконов и змей, постоянно отправляет в свое звериное чрево грешников и тут же исторгает их обратно, дабы на них немедленно набросились извивающиеся под ним драконы и змеи, а также его многочисленные прислужники-демоны, терзающие самыми изощренными способами измученные тела нечестивцев.

Отныне ад и дьявол перестают быть метафорой. Искусство создает вполне конкретный, наглядный дискурс, посвященный демоническому царству, подробно представляя понятие греха с целью в очередной раз напомнить христианину о необходимости исповеди: «Испуг производит эмоциональный шок, побуждающий действовать, то есть идти на исповедь». Иными словами сочетание адского пламени и пасторальных картин, непременно с ним соседствующих, способствует развитию религиозного чувства повиновения, равно как и чувства признательности к власти Церкви и государства, укрепляющих общественный порядок посредством требования строгого соблюдения правил морали19.