Щепкин [Виталий Иванович Ивашнев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Виталий Ивашнев ЩЕПКИН

В России любят театр, любят страстно… Театр имеет для нашего общества какую-то непобедимую, фантастическую прелесть…В. Г. Белинский

ЭХО ОТЗВУЧАВШИХ ЭПОХ (Вместо вступления)

«Из всех художников художник-актер, без сомнения, производит самое сильное, живое впечатление; но зато и самое непрочное… Актер не оставляет свидетельства своего таланта, хотя разделяет творчество с драматическим писателем: ни картина, ни статуя, ни слово, увековеченное печатью, не служит памятником его художественной деятельности» — эти слова написаны Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и прозвучали на чествовании великого русского артиста Михаила Семеновича Щепкина по случаю пятидесятилетия его беззаветного служения театру. Еще категоричнее звучат откровения Виссариона Григорьевича Белинского: «Сценическое искусство есть искусство неблагодарное, потому что оно живет только в минуту творчества и, могущественно действуя на душу в настоящем, оно неуловимо в прошедшем…» Да, для того чтобы судить о писателе, художнике, композиторе, об уровне их дарования, достоинствах их произведений, достаточно прочесть книгу, увидеть картину или раскрыть нотную тетрадь. Это можно сделать сегодня, как и через десятилетия, века, тысячелетия. И все равно — писатель, художник, композитор — вот они перед нами во всем их прежнем и всегда свежем обличье, с неизменным слогом, стилем, художественной образностью, строем мысли, глубиной чувств — смотрите, слушайте, постигайте, проникайте в их сокровенные, еще не раскрытые тайны. Более того, настоящая ценность их произведений, как и самих творцов, нередко открывается лишь с течением продолжительного времени и даже веков. Примеров тому история искусств знает множество, когда неоцененные современниками иные мастера становились великими у их потомков. Как это случилось, к примеру, с великими Моцартом, Кипренским или Саврасовым. С искусством театра не так. Не оцененные современниками, не удостоившиеся внимания критиков, не зафиксированные в живых отзывах и описаниях, отчетах и рецензиях, самые великие откровения, неповторимые взлеты души актера растворяются в сиюминутности жизни, не оставляя для будущих поколений подчас и следа их былого успеха, их самых высоких созданий. Не только через века, уже в следующее мгновение актер — другой, неповторимый, как сама жизнь, меняющийся в зависимости от его настроения, внутреннего состояния, настроения зрительного зала. Как, какими самыми совершенными средствами, записывающими и передающими устройствами зафиксировать то, что в постоянном движении, видоизменении, в непрерывности? Как зафиксировать течение воды, пробуждение стихии, рождение мысли? Как воспроизвести эхо прогремевшего некогда грома или сияние давно погасшей звезды? А всякая роль, исполненная актером, — это уже отголосок свершившегося, порыв пережитого невозвратного душевного волнения. Так что же, отступиться? Склониться перед невозможностью остановить мгновение, заглянуть в прошлое? Согласиться с неизбежностью забвения? Аксаков и Белинский сами и отвечают на ими же поставленный вопрос. «Потому о художнике-актере надобно более писать, чем о художниках другого рода, которые своими созданиями говорят сами о себе даже отдаленному потомству. Да сохранится же по крайней мере благородное имя сценического художника в истории искусства и литературы, — почти патетически восклицает Сергей Тимофеевич в заключение своей приветственной речи, — да сохранится память уважения к нему признательных современников!» А чтобы труд рецензента не был бесполезным, предупреждает будущего критика Виссарион Григорьевич, для этого ему самому надобно «сделаться поэтом… иметь душу вулканическую и страстную и не только способную в высшей степени страдать и любить, но и заставлять других страдать и любить…». Не лучшим ли тому примером были они сами, авторы этих напутственных слов?! Действительно, искусство актера не оставляет по себе «вековечных памятников». Не успевает актер сойти со сцены, «как уже след его деятельности исчезает, и для будущих поколений остается лишь звук имени да темные предания». Все вроде бы так, что и дает основания считать труд актера в этом отношении «неблагодарным», а самого властелина сцены обиженным перед художниками, избравшими другие виды искусств. И все же всякие суждения о долговечности художественных произведений относительны. Не только искусство актера не оставляет по себе «вековечных памятников». Любое творение художника хрупко. Еще в прошлом веке историк заметил, что время «съедает» металл и камень. «Где краски Апеллеса, где мрамор Фидия?» — обращался он к современникам. Сегодня этот процесс разрушения металла и камня, существовавших тысячелетиями и считавшихся вечными, совершается на наших глазах, вызывая небезосновательную тревогу за сохранение многих величайших произведений искусства. Стало быть, «вековечность» не в сохранности произведения искусства, не в стойкости материала, из которого оно создано, а в том, какой отзвук в сердцах и сознании нашло оно у современников и у потомков, какое воздействие оказало на творчество последующих художников, на развитие искусства в десятилетиях и веках, как и чем отзывалось в учениках, в последователях, в грядущих поколениях творцов. Да, затерявшееся эхо отзвучавших эпох уходит во вселенную, растворяясь в ее бесконечности. Но жизнь человека, результаты дел его не исчезают бесследно, продолжают жить в других, в новом времени, в звучании новых голосов. Не воскресить уже в доподлинности сценические образы, созданные некогда актером, не повторить его интонации, но отголоски их, если хорошо вслушаться, можно узнать в голосах последователей и учеников, в документах эпохи, в воспоминаниях современников или его собственных, и, наконец, преданиях, также дополняющих портрет художника совершенно особыми по колориту красками. Все это необходимо, видимо, свести воедино, чтобы увидеть свет той далекой звезды, которая все еще посылает нам свои сигналы, услышать эхо прокатавшегося по небосклону грома и насладиться его таинственным звучанием. В этом путешествии в прошлое нам готовы прийти на помощь и сам артист, и те, кто был рядом с ним, видел его в быту, на сцене, в общении — великие писатели, артисты, критики и ученые, композиторы и художники, — с кем связан высочайший взлет, золотой век русской культуры XIX столетия.ЭТОГО ДНЯ Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ…»

По счастию, случай, который баловал меня в течение целой жизни… и в настоящее время помог мне…М. С. Щепкин

В утешение и на радость…

Доподлинно известно, что первые строки «Записок актера Щепкина» вписаны в тетрадь не им самим, а ни больше ни меньше — самим Александром Сергеевичем Пушкиным. Произошло это уже менее чем за год до смерти поэта в одну из их встреч, после того как, наслушавшись о веселых и грустных (больше грустных, порой до слез, до боли сердечной) случаях из жизни артиста и людей «того века», Александр Сергеевич принялся убеждать Щепкина переложить на бумагу все то, о чем он так трогательно рассказывал, как и многое из того, что оставалось невысказанным. Ну а что рассказ должен получиться увлекательным и в меру поучительным, вызвать к себе живой интерес и внимание многих, сомнений не было. Тому зароком могла служить сама жизнь Михаила Семеновича, наполненная драматическими и прелюбопытнейшими историями, а также острый взгляд его, способность выразить увиденное и пережитое метким, сочным словом. Пушкин был одержим тогда идеей создания своего рода литературного памятника замечательным людям России, сооруженного пером самих героев. Всякое время рождало великих людей Отечества, дела которых, как и память о них, во много раз переживали их творцов. Но потомкам оставались от их реальных дел порою лишь скупые отрывочные сведения или же легенды, в которые можно было верить, как в равной степени и усомниться. Поэт же хотел, чтобы через века звучал собственный голос каждого мастера во всей своей доподлинности и чистоте. Поэтому с такой настойчивостью и верой в праведность задуманного дела убеждал своих современников, в ком видел личности, выходящие за пределы обыкновенности, непременно вести личные записи, дневники, жизнеописания, в которых бы запечатлелись время, события, люди. Среди первых, к кому обратился Пушкин с подобными предложениями, были герой Отечественной войны 1812 года, поэт Денис Давыдов и артист Московского Императорского Малого театра Михаил Щепкин. Пушкин понимал, как не легко сделать первые шаги на литературном поприще, тем более человеку, привыкшему до того веселить или печалить публику волшебством звучащего, а не печатного слова, а потому, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и усадить артиста за письменный стол, сам взял в руки перо, озаглавил сей труд — «Записки актера Щепкина» и начертал от имени автора: «Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке…» Так Первый поэт России вдохновил Первого артиста Отечественного театра на ведение «Записок». Правда, скажем наперед, брался Михаил Семенович за них без большой охоты, позволяя себе длительные перерывы и возможность сомневаться: а стоит ли продолжать это дело? А дело оказалось хлопотное и вовсе непростое. Щепкин признавался: «Для меня писать — страшная работа». И если друзья сильно напирали, добавлял: «Писать не могу, вы сами видите, что я не мастер этого дела». Зря грешил на себя. Даже то немногое, что осталось от написанного им, включая письма, свидетельствует о литературных способностях артиста, а главное — о его незаурядном даре видеть больше того, что открывается другим. Именно этим «Записки» сразу привлекли пристальное внимание современников. Среди ее первых читателей, как и слушателей неповторимых устных рассказов Щепкина, были Гоголь и Тургенев, Белинский и Герцен, Аксаков и Панаев, Некрасов и Шевченко и, наконец, Достоевский и молодой Толстой. Со многими из них Михаил Семенович был близко знаком и дружен. Их одобрительные отзывы о его литературном дебюте вселяли уверенность и вновь возвращали его к письменному столу. Впрочем, как оказывалось, всякий раз ненадолго, пока и вовсе не оставил этого отнимающего много времени и сил занятия, успев описать лишь некоторые эпизоды из детства и актерской жизни в провинции, едва дотянув повествование до времени переезда в Москву и вступления в труппу столичного театра. Причиной тому была, конечно же, не леность актера и не «ужас» перед «страшной работой», а его занятость в театре, предельная заполненность каждого дня работой, уроками с учениками, семейными заботами, частыми гастролями и своими поездками по российским городам. Было и еще одно препятствие, которое охлаждало его писательский энтузиазм. Это невозможность в условиях цензурного надзора и жестких полицейских репрессий высказываться откровенно, говорить то, что он позволял себе в узком кругу друзей. А говорить правду — это было его кредо, тем принципом, который оправдывал его стремление записать виденное, услышанное и пережитое. «Мои записки будут иметь одно достоинство, — предупреждал автор своих будущих читателей, — истину. Я ничего не солгу, а записываю только то, что было в действительности». Уже позднее, когда Щепкин убедился в том, что правда труднее всего пробивается к читателю, встречая на пути своем массу препон, он с досадой скажет: «Мне нельзя написать полных моих записок, или по крайней мере они не только не могут быть изданы при моей жизни, но разве только спустя после моей смерти; много в них найдется такого, что нельзя напечатать». Однако не будем опережать события. А пока, подчинившись воле своего именитого соотечественника (отступать было некуда), Щепкин, приняв из рук поэта еще не обсохшее от чернил перо, старательно принялся выписывать начало своей биографии: родился «… в 1788 году ноября 6 числа. Отец мой Семен Григорьевич был крепостной человек графа Волькенштейна, но дед мой был сын священника Иоанна, который священствовал в Калужской губернии Мосальского уезда, в селе Спасе, что на речке Перекше, и потом скончался иеромонахом в Москве, в Андроньеве монастыре, где и прах его почивает; правнук же его и теперь еще священствует в селе Спасе. Это не должно казаться странным, ибо в том веке делалось это часто, так что дед мой не слишком удивился, когда, заснув свободным, проснулся крепостным, а только немного погрустил — и то, разумеется, безотчетно; наконец совершенно привык к новому своему званию…». Решаемся прервать рассказ Щепкина, потому что есть в нем некоторые упущения весьма важных, как кажется, фактов его биографии, ну а другие требуют некоторых разъяснений для современного читателя. Если для деда артиста не было удивительным то, что «заснув свободным, проснулся крепостным», то нам сегодня это не так просто осознать и тем более привыкнуть к столь фантастическому превращению. …Нет, не на радость ему самому и будущим потомкам природа одарила деда Щепкина, которому к тому времени едва минуло тринадцать лет от роду, прекрасным голосом и великолепным музыкальным слухом. Пение мальчика в церковном хоре привлекло однажды внимание владельца большого имения в Курской губернии графа Семена Егоровича Волькенштейна. Невольно заслушался он многоголосием хора, что сопровождал таинство священного служения, выделяя редкостной чистоты и красоты звучания голос молодого поповича Григория, старшего сына священника. И хотя еще Петром Первым был издан указ, делающий исключение для старших сыновей священников при закреплении за помещиками душ (им по закону надлежало оставаться при отце), желание графа взять в собственное и вечное владение талантливого певца оказалось сильнее царского указа. Ему стоило лишь обратиться в местную канцелярию, производившую ревизию, с просьбой записать Григория за собой, как незамедлительно было вынесено следующее постановление: «Отдать попова сына Григория ему, графу Волькенштейну в вечное владение». Так была решена судьба деда Щепкина, а вместе с ним и всех народившихся от него отпрысков, которым суждено было своим бесправным существованием многие годы расплачиваться за дарованный Григорию природный талант. Беззаконие и вероломность подобного закрепощения тем более очевидны, что родной брат Григория оставался вольным и вскоре принял приход в одном из храмов той же Калужской губернии. «…Мать моя, Мария Тимофеевна, — продолжал записывать Щепкин, — была тоже из крепостных, пришедшая в приданое за графиней: так уж издавна велось и теперь продолжается, что камердинер молодого господина женился на сенной девушке молодой барыни… Граф и графиня были примерной доброты, хотя оба как люди имели свои недостатки: но эти недостатки были так мелочны, что для людей, им подвластных, при тогдашних обстоятельствах и образе мыслей, не могли быть чувствительны». Конечно, автору «Записок» приходится быть предельно аккуратным. Он писал эти строки, когда еще свежи были события декабрьского восстания 1825 года и из памяти многих не изгладились его трагические последствия, казни, жестокие репрессии, постыдные гонения. Но внимательный читатель понимал, что хотел сказать автор своими строками: «Так уж издавна велось и теперь продолжается»… Хотя Щепкин пишет, что граф и графиня Волькенштейн «были примерной доброты», они, конечно, мало чем отличались от других владельцев крепостных душ. Об этом свидетельствовал позднее А. С. Щепкин, младший брат великого артиста: «Граф Волькенштейн при всей доброте и при всем расположении к окружающим его людям в самом деле был не что иное, как помещик, который поддерживал систему крепостного состояния и был проникнут чувством раболюбия в самой высшей степени. Графиня также принадлежала к числу самых раболюбивых созданий». Впрочем, к семейству Щепкиных, в сравнении с другими крепостными, судьба оказалась более милостивой. Отец Михаила Щепкина Семен Григорьевич занимал должность графского камердинера. Человек честный, образованный, прилежный в делах, он завоевал расположение своих хозяев и был назначен графом управляющим имением, раскинувшимся на семьдесят верст и состоявшим из тысячи двухсот душ крепостных (напомним, что счет шел лишь по лицам мужского пола). На этом поприще способности Семена Григорьевича развернулись с новой силой, хозяйский доход постоянно увеличивался, но рос не за счет непомерных поборов с крестьян, а в результате умелого и рачительного ведения хозяйства. Граф видел, что его управляющий ни малейшей личной выгоды от прибыли не имел, и был абсолютно спокоен за каждый свой рубль, поэтому ценил Щепкина и прощал ему некоторые черты его характера, которые другим господам могли и не нравиться — независимость, упрямство, убежденность в своей правоте. Видимо, вольное существование предков наложило свой неизгладимый отпечаток на его характер. Мать Михаила Щепкина, Мария Тимофеевна, по-прежнему прислуживала графине, выполняя разные поручения по дому. Так что жизнь семейства Щепкиных складывалась относительно благополучно, им не приходилось непрестанно думать о хлебе насущном, как другим крепостным. Но у них были свои горести. Более всего омрачили жизнь молодых супругов последовавшие одна за другой смерти их первенцев — сына и дочери. Эти горестные утраты, столь частые в крестьянских семьях, не охладили их сердец, не привели в уныние. Наверное, их молитвы были услышаны и в осенний день 1788 года родился третий ребенок, нареченный Михаилом. Родители в страхе за его жизнь по наставлению набожных старушек не сами выбирали ему крестных, а положились на волю случая и породнились кумовством с первыми встречными. Так крестным отцом будущего великого артиста, как он сам писал позднее, стал «пьяный лакей, а крестной — повариха». То ли предсказания старушек оправдались, то ли родился мальчик под счастливой звездой, но он остался жить и оказался на редкость стойким. С ним бывали ситуации, когда, казалось, жизнь его висела на волоске и он вот-вот отправится в мир иной, но странным образом всякий раз выходил из этих обстоятельств живым и невредимым, будто вобрал в себя в утешение родителей нерастраченную силу ушедших братика и сестры, радуя окружающих отменным здоровьем, добрым нравом и редкой удачливостью. А злоключения начались, можно сказать, прямо с рождения, когда незадачливая повитуха что-то и как-то плохо перевязала, так что младенец едва не изошел кровью, но повезло: «кто-то вовремя рассмотрел беду, — как впоследствии напишет сам герой, — и новой суровой ниткой, ссученной вдвое, так сказать, привязали меня к жизни, и — благодарю Бога — по сие время я не имел причин жаловаться на ее непрочность». И дальше испытаний судьбы на долю мальчика выпало в избытке… Как-то Марию Тимофеевну, купавшую сына, позвала к себе госпожа. Графиня не любила ждать и повторять приказания дважды и не терпела ослушания даже в мелочах. Молодая мать поспешила исполнять господскую волю, наказав золовке довершить купание Миши и присмотреть за ним. Но та, то ли не услышала этой просьбы, то ли, увлекшись своими делами, позабыла о несмышленыше. По крайней мере, возвратившись, Мария Тимофеевна застала сыночка все в той же купели. В ужасе она бросилась к нему и извлекла из давно остывшей воды неподвижное тельце Миши, а тот, почувствовав тепло материнских рук, проснулся и прильнул к ее груди всем тельцем. Не иначе как счастливым провидением и случайными крестными объяснялось это чудесное спасение, грудной ребенок даже не простудился, проведя в холодной воде больше часа… Другой случай произошел в один из пасхальных дней, когда родители вместе с сыном собрались ехать в церковь к обедне. Мать с Мишей уселись в дрожки, а отец пошел отворять ворота, как вдруг лошадь, чего-то испугавшись, резко рванула с места. Мария Тимофеевна тотчас упала с дрожек, а мальчика лошадь стремительно помчала вперед. Страх сковал несчастных родителей, казалось, беды не миновать, но колесо дрожек задело за боковые стойки ворот, дрожки спружинили и малыша самым немыслимым образом перебросило через их верхнюю перекладину. Мальчика подняли без признаков жизни, однако и на сей раз ему повезло, сознание вернулось к Мише, он стал поправляться. Огромный синяк на лбу потихоньку рассосался и только большое желтое пятно на его месте еще долго напоминало о печальном событии. Через неделю мальчишка уже бегал с деревенской беднотой во дворе. С благодарностью уповали на судьбу родители и после того, как сынуля чуть не утонул в той самой речке Пенке, которую много лет спустя Пушкин упомянет, выводя первую строку будущих «Записок» Щепкина. И хотя речка та была неглубока и неширока и не значилась ни на одной карте, она таила немало опасностей для трехлетнего малыша, который решил попробовать водичку в излучине у села с красивым названием Красное. И быть бы несчастью, не окажись поблизости дворовых ребят, охотившихся за пескарями. Всего-то на несколько мгновений скрылась его круглая головка под водой, но и этого оказалось довольно, чтобы незадачливый пловец захлебнулся. Сознание уже покидало малыша, когда его успели вытащить на берег, а подоспевшие взрослые помогли вернуть его к жизни. На этом не кончились злоключения маленького Миши. Мальчик рос резвым, любознательным, страстно любил одиночные прогулки и однажды заблудился в лесу. Два дня и две ночи его безуспешно искали. А Миша тем временем осваивал новый мир лесных звуков, цветов и запахов. Утонув в густых зарослях кустарника и немного струхнув, он все же пошел дальше и оказался среди могучих деревьев. Переливы птичьих голосов, стрекот кузнечиков, яркое многоцветье завораживали и заманивали мальчика все дальше и дальше в лес. Притомившись, он почувствовал приступ голода, захотел домой. Повернулся назад, побежал, но лес не кончался и никакого просвета впереди видно не было. Миша заплакал, стал кричать, все тщетно. Обессилев, он упал в мягкий мох, как в взбитую перину, и… уснул. Утреннее пробуждение было безутешным, голод становился невыносимым, а вокруг по-прежнему ни души. Между тем поиски пропавшего мальчика продолжались, родители пребывали в полном отчаянии, а тут еще поползли слухи, что в округе объявилась волчица… Нашел Мишу старый крестьянин, принес вконец обессилевшего малыша в свою избу, напоил теплым парным молоком, накормил сотовым медом, а вскоре и родители подоспели. По случаю чудесного спасения сына заказали в местной церкви молебен Николаю Чудотворцу, «вернувшему» их единственное чадо. Видимо, на роду у него было написано, что пройдет он через все превратности судьбы живым и невредимым. И все же, несмотря на пережитые отцом и матерью волнения за сына, воспитывался он в строгости и поблажек не имел. Отец в особенности следил за тем, чтобы ребенка не баловали ни супруга, ни окружавшие их люди. Мальчику было дозволено с родителями бывать в барском доме. Пользуясь расположением графа и графини, он мог иногда позволить себе детские шалости, веселые проказы. У Миши были хорошая память и музыкальный слух, унаследованный, очевидно, от деда. Он легко запоминал стихи и детские песенки и к удовольствию господ и прислуги охотно демонстрировал их публике. Ирония судьбы: когда-то деда его взяли в личное владение графа для услаждения слуха, теперь внук его забавлял потомков графа и пребывал в полной зависимости от милости барской, о которой спустя несколько десятилетий А. С. Грибоедов напишет: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь!» Не миновали этого и Щепкины, однако им удалось отделиться от графского дома и постоянного прислуживания господам. Отцу было разрешено переехать на хутор Проходы — центр управляемого им имения, а вместе с ним удалось переселиться и супруге. К тому времени семейство пополнилось еще одним прелестным существом — родилась дочь, названная Александрой.Учение

Рано проявившиеся способности Щепкина позволили ему без особого труда уже в шесть лет обучиться грамоте. Первым наставником будущего артиста стал старый ключник при винокуренном заводе. Миша легко освоил беглое чтение, но скоро перестал испытывать радость от занятий. Ведь книги, по которым он учился, были церковные — часослов да псалтырь, а в них он мало что тогда понимал. Всю псалтырь он выучил наизусть, от буквы до буквы, тогда как его «однокашники» (их было еще двое) с трудом, по слогам осваивали сию премудрость, а ключник ничего больше не мог предложить преуспевающему ученику. Тот только с детской хитростью мог извлекать пользу из этих своих успехов: скороговоркой проговорив заданную часть из псалтыри, он получал желанную свободу и отправлялся гулять, в то время как другие терпеливо продолжали зубрежку. Можно было бы и не останавливаться на этом, но те детские успехи сослужили великому артисту плохую службу. Он так привык быстро и нечленораздельно проговаривать текст, что долго потом не мог избавиться от этой пагубной для театра привычки. Эта коварная скороговорка преследовала его всю жизнь, о чем свидетельствуют современники. Н. В. Гоголь в связи с исполнением Щепкиным роли городничего в «Ревизоре» писал ему: «Ваш большой порок в том, что вы не умеете выговаривать твердо всякого слова». В этом заключалась, пожалуй, главная претензия взыскательных критиков и зрителей к актеру Щепкину, о чем он знал и мучительно боролся с «прилипшей» с детства дурной привычкой. Тем и закончилось обучение Миши в церковно-приходской школе. Семен Григорьевич, видя, что сын совсем потерял интерес к занятиям, решил отправить его на учебу в село Кондратово к священнику, отцу Димитрию. Но новый учитель оказался еще более безграмотным, чем прежний наставник. Убедившись, что ученик вызубрил псалтырь основательно, он решил приобщить его к пению в церковном хоре, обнаружив у мальчика хороший музыкальный слух и голос. Сам Щепкин позднее признавался: «Достаточно было слышать один раз какой-нибудь мотив, и я мог петь его безошибочно». Около трех месяцев простоял Михаил на клиросе, прежде чем Семен Григорьевич, не видя прока в таком образовании, забрал сына и вместе с сестрой Александрой решил отправить чад теперь уже в город, Белгород. Сборы продолжались около двух недель, дети наслаждались свободой, а Мария Тимофеевна, тихо оплакивая каждую вещь, уложенную в дорожный сундучок, собирала их в путь и страшилась разлуки. И вот настал день отъезда. Мать, как ни старалась, не могла унять своего горя, поэтому отец поспешил усадить детей в дрожки и почти с места пустил лошадей рысью. Путь в Белгород лежал через имение хозяина, графа Волькенштейна, где и остановились на ночлег. Граф одобрил намерение управляющего обучить детей грамоте. По счастливой случайности именно в этот день силами крепостных в доме графа давали любительский спектакль — оперу «Новое семейство» композитора С. К. Вязмитинова. Граф разрешил семейству Щепкиных присутствовать на нем. На Руси издавна любили зрелища, будь то скоморошьи игрища или кулачные бои, медвежья борьба, обрядовые празднества или кукольные представления. Всякое диво вызывало любопытство, восторг и желание испробовать свои силы в этом деле. Потому-то, видать, едва прошел слух о выступлениях в столице ярославских артистов во главе с Федором Григорьевичем Волковым, положившим начало первому отечественному профессиональному театру, как повсюду на Руси стали возникать многочисленные труппы и целые театры, хоры, оркестры, некоторые из домашних коллективов превращались в публичные, общедоступные. Кроме крепостных в них работали и вольные люди, а порой и представители высших сословий, влюбленные в театр. Содержать домашние театры становилось модным и престижным занятием. Не пристало отставать от прочих и графам Волькенштейнам, гордившимся своим хором, в котором, напомним, пел дед Михаила Щепкина. Шло время, одно поколение господ сменяло другое, а хор и оркестр, а позднее и театр и опера, продолжали существовать. Семен Григорьевич подоспел в имение в разгар последних приготовлений к спектаклю. Миша с интересом наблюдал, как устанавливались декорации, настраивались инструменты, артисты готовились к началу спектакля. Наконец зазвучала музыка, раздвинулся занавес и мальчик зачарованно наблюдал за сценой, позабыв обо всем на свете. Актеры в нарядных костюмах величественно расхаживали перед зрителем, красиво пели и танцевали. Публика взрывалась благодарными аплодисментами, а актеры галантно раскланивались. Миша разгоряченно бил в ладоши, его переполняли радость и восхищение, такого он еще не видывал. Это первое увиденное им театральное представление навсегда запало в душу и повлияло на всю его дальнейшую жизнь. «В тот вечер решится вся будущая судьба моя», — напишет потом Щепкин. А пока Миша уезжал вместе с сестрой за сто с лишним верст от родительского крова. Это была первая длительная разлука с отцом и матерью, по сути дела — отъезд в другую жизнь. Теперь Щепкин будет наведываться к родителям как редкий гость. Так в свои неполные семь лет уходил Миша, как тогда говорили, в люди, в свою самостоятельную жизнь. Немного радости выпало мальчику за четыре года жизни у священника: снова зубрежка — латынь, псалмы, библейские истории. И еще он помогал своему наставнику в совершении богослужений, пел в церковном хоре. Было что-то от театра, увиденного в графском доме, в церковных ритуалах, песнопениях, молитвах, переодеваниях священника в золоченые, усыпанные сверкающими камнями одежды. И все-таки красочность и торжественность богослужений не могли заслонить воспоминаний о первом увиденном спектакле. Повторить это чудо ему довелось нескоро… Всему приходит конец, вот и ушло в прошлое пребывание Миши у священника. Вместе с сестрой он был переведен в училище, что находилось в маленьком уездном городке Судже Курской губернии. Запомнилось оно Щепкину главным образом тем, что здесь впервые он вышел на сценические подмостки. А началось все с того, что учитель словесности предложил своим питомцам сыграть комедию известного писателя Александра Петровича Сумарокова — «Вздорщицы». Конечно же, Мише не терпелось участвовать в спектакле, хотя надежды на это было у него мало, ведь в классе обучалось около шестидесяти человек. Выбор превеликий. Среди учеников были дети состоятельных и влиятельных родителей. Но Илья Иванович объявил, что рассчитывать на роль могут только лучшие ученики и первыми среди счастливчиков назвал брата и сестру Щепкиных. Миша действительно выделялся в классе своими успехами, что подтверждает и запись в «Книге учащихся» — мальчик, «обучавшийся ранее у дьячка, поведения добронравого, по способностям остр». Получил Михаил роль слуги Розмарина, а его сестра Александра — роль вздорщицы Розалии. Радости их не было предела. Остальные женские роли готовили мальчики, так как девочкам из благородных семейств родители запретили участвовать в спектакле, полагая, что быть «комедиантами» — не самое достойное для них занятие. Юные актеры тотчас принялись разучивать роли. Вызубрить текст для них не составляло труда. «Я свою роль читал с такой быстротой, — вспоминал Щепкин, — что все приходили в удивление, а учитель приговаривал, улыбаясь: «Ты, Щепкин, уж слишком шибко говоришь, а, впрочем, хорошо, хорошо». Но как свести все действо воедино, в нечто целостное, называемое спектаклем, в этом ученики разбирались смутно, и Миша, помня о первом увиденном спектакле, начал было подсказывать другим, как надобно разыгрывать комедию в лицах. Тут пригодился авторитет учителя, чтобы заставить каждого делать именно то, что полагалось по роли. И вот настало время показать свое искусство. В зале чинно расселись учителя, родители некоторых учеников и даже губернатор самолично пожаловал на спектакль. Все места были заполнены до отказа учениками, многие стояли вдоль стен. Страх и волнение охватили юных артистов, но уже первый выход на сцену слуги, Щепкина, сопровождавшийся безостановочной скороговоркой, его ужимки, энергичная жестикуляция вызвали одобрительный смех зрителей, который не умолкал до конца представления. «Вначале я как будто струсил, — признавался Щепкин, — но потом был в таком жару, что себя не помнил, и чувствовал какое-то самодовольствие, видя, что быстрее меня никто не говорит. Посетители были довольны, хлопали напропалую». Успех был несомненный. Губернатор даже пригласил юных комедиантов к себе, чтобы через три дня на свадьбе дочери они сыграли бы пьесу еще раз. И хотя с наступлением Масленой недели ученикам полагались каникулы, вынужденная отсрочка свидания с родителями не очень сильно огорчила юных артистов. Ну а Миша чувствовал себя именинником и, как подобает премьеру, гордо расхаживал по коридору училища, ловя на себе восхищенные взгляды ребят. Молва быстро разнесла весть о школьном спектакле и его повторе у губернатора, желающих стать его зрителями было предостаточно. «Губернаторский» спектакль прошел с еще большим успехом, смех не утихал в зале, все были восхищены и восторженно аплодировали. Губернатор, растрогавшись, одарил каждого актера большим пряником и медным рублем, а Мишу выделил особо, потрепал по щеке, приговаривая: «Хорошо, плутишка… Молодец! Бойчее всех говорил: хорошо, братец, очень хорошо! Добрый слуга будешь барину!» Известный критик В. В. Ермилов, комментируя эти слова, впоследствии заметил, что «из этого маленького случайного актера выйдет со временем великий актер на славу и удивление всей России и что заслуга его будет заключена не в том, что он был добрым лакеем у барина, а в том, что из него вышел верный и добрый слуга своему отечеству и великому искусству». И хотя тот спектакль довелось увидеть немногим, слухи о потехе, учиненной юными артистами, еще долго ходили по уездному городу, радуя души его участникам. Докатились они и до отца Миши и тот, видя незаурядные способности сына, не посчитался с расхожим суждением о бесполезности знаний для крепостного человека и озаботился тем, чтобы дать ему хорошее образование. Желанию своего управляющего граф не противился, желая извлечь из этого и свою выгоду. Поэтому на тринадцатом году жизни Миши и на одиннадцатом его сестры Александры граф, уезжая в Курск, по просьбе Семена Григорьевича взял младших Щепкиных с собой. Мишу он пристроил в губернское училище и пользовал его при необходимости как слугу, а Александра прислуживала графине. При поступлении в училище Щепкину был учинен строгий экзамен и по единогласному решению компетентной комиссии зачислен сразу в третий класс при четырехлетием обучении. Его не раз будут ставить в пример другим ученикам. Вскоре училище было переименовано в гимназию с обязательным преподаванием французского языка. Однако присутствовать на этих уроках дозволялось лишь господским детям. Уязвленный до глубины души юный Щепкин решил в знак протеста не учить ни немецкий, ни латынь, но этого бунта никто и не заметил, не хочет — не надо, зачем крепостному знать все эти премудрости? Еще, чего доброго, наберется вольнолюбивых мыслей, а там и до непослушания недалеко… Мог ли тогда он предполагать, что придет время и он остро, с горечью осознает пробел в знании языков, когда ему представится возможность видеть и слышать знаменитую французскую актрису Элизу Рашель, великого английского артиста Олдриджа, бродить по улицам Парижа и Лондона? Время, отведенное на изучение иностранных языков, Михаил попусту не терял, он пристрастился к чтению. Вначале брал книги у приказчика книжной лавки за мелкие услуги, и тот, видя, с какой аккуратностью ученик возвращал их в полной целости и сохранности, отказа не чинил. Потом получил возможность пользоваться библиотекой известного на рубеже XVIII и XIX веков писателя, автора нашумевшей поэмы «Душенька» — Ипполита Федоровича Богдановича. Это о нем Пушкин напишет в «Евгении Онегине»:Его величество Случай…

Сколько артистов дал миру счастливый, ставший хрестоматийным, случай!.. Например, заболел исполнитель главной роли, спектакль под угрозой срыва и его заменяют другим актером, как правило, не известным публике. Сколько великих и обыкновенных мастеров начинали свой творческий путь в театре благодаря господину Случаю! Вот и Щепкин сподобился… Актер, который должен был исполнять роль Андрея-почтаря в пьесе французского драматурга Мерсье «Зоа» (или как тогда писали «Зоя»), отнюдь не заболел, а прокутил в трактире все свои финансы и единственное платье, а поскольку и без того скромное жалованье, которое ему причиталось, он забрал вперед, то не имел возможности скоро выкупить свое немудреное имущество, без которого он, разумеется, не мог выйти в одном исподнем белье из своего вынужденного заточения на всеобщее обозрение курского населения. Помочь же ему в столь затруднительном положении никто из актеров не спешил по причине собственной бедности и безнадежности в обозримом будущем получить отданное в долг обратно. Печальную эту историю Щепкин услышал в доме графа от ведущей актрисы Курского театра, известной в провинции Пелагеи Гавриловны Лыковой, чей бенефис столь нелепым образом оказался на грани срыва. Щепкин решил, что настал час действовать. В крайнем волнении он предложил Пелагее Гавриловне свои актерские услуги, заверив ее, что роль хорошо ему известна, что он не раз суфлировал спектакль. — Да разве ты играл на сцене? — с недоверием спросила актриса. — Помилуйте, много раз, в домашнем театре графа. — Что же ты играл? — …Фирюлина в «Несчастье от кареты» и даже Инфанта в «Редкой вещи», а в будущее лето буду играть Фому в «Новом семействе». — Да как же, милый мой, — продолжала Лыкова, — ведь бенефис завтра; успеешь ли ты выучить роль? — Не извольте беспокоиться, это для меня безделица, вот увидите. Лыкова, скорее от отчаяния и безвыходности положения, нежели надеясь на успех, согласилась на этот риск. Была назначена репетиция — первая репетиция Щепкина в настоящем, профессиональном театре, на той губернской сцене, о которой он тайно мечтал. Можно представить, с каким волнением он готовился к ней. Весь свой текст он знал наизусть, помнил и реплики других персонажей, продумал до мелочей, как вести себя на сцене, и задолго до назначенного срока собрался в театр. Правда, надлежало получить на отлучку разрешение у графа. Услышав просьбу юноши, граф одобрительно рассмеялся: «Браво, Миша, браво! Но смотри, не осрамись!» Графиня восприняла сообщение Щепкина более сдержанно, не преминув заметить, что теперь он будет не с таким старанием рисовать для нее узоры для вышивания, но юноша горячо заверил, что опасения ее напрасны. Будущий актер был благополучно отпущен в театр. На репетиции, одобренный расположением к себе участников спектакля, Щепкин быстро справился с волнением, весь свой текст говорил бойко и вовремя, на сцене держался уверенно. Заслужил лишь одно замечание и все по поводу той же несчастной скороговорки. «Конечно, всякое твое слово слышно, — отметила после репетиции Пелагея Гавриловна, — но этой быстротой ты вредишь себе, душишь себя и потому, когда некоторым словам надо придать больше силы, ты их уже напрасно истратил». Щепкин все воспринял и с усердием старался исправить свою речь. Уединившись, он снова и снова прочитывал свой текст, стараясь делать верные паузы, ударения, выделять голосом важные реплики. И вот спектакль начался. Мало кто из зрителей знал, что в спектакле дебютант, настолько органично и профессионально он держался на сцене. Лишь румянец на щеках да некоторая суетливость в движениях выдавали волнение новичка. Он не помнил себя от радости и страха, что он играет рядом с известными в городе актерами, что на него смотрит почтенная публика и реагирует на все его реплики и действия на сцене. Ему казалось, что все внимание зрительного зала приковано лишь к нему, Андрею-почтарю. Этот образ чем-то напоминал ему Степана-сбитенщика, такой же веселый, изворотливый и плутоватый, но благородный малый. По пьесе он слуга влюбленного в Зою молодого господина, который обводит вокруг пальца строгого и высокомерного отца девушки, преследующего влюбленных, и помогает молодым устроить свое счастье. Щепкин так естественно вошел в роль предприимчивого героя, что вскоре забыл и о своем волнении, и о зрителе, и о наставлениях, полученных на репетиции. Спектакль прошел благополучно, и Щепкин был счастлив. «По окончании роли, — вспоминал он позднее, — я ушел под сцену и плакал от радости, как дитя». Актеры поздравляли его с успехом. Пелагея Гавриловна тоже похвалила его и поблагодарила за то, что так удачно выручил театр, а Барсов, присоединившись к поздравлениям, все же заметил: «Хорошо, а все-таки спешил говорить!» Граф Волькенштейн, посетивший спектакль, одобрил: «Браво, Миша, браво!» и позволил поцеловать себе ручку. После чего в память о сем событии подарил ему трикотажный жилет и сверх того распорядился напоить чаем, что почиталось особой честью. Волькенштейну льстил успех своего подданного на губернской сцене, и он поощрял Щепкина, тем более что тот, подобно герою Бомарше, успевал исправно прислуживать хозяину и разучивать новые роли в театре. «Разумеется, в достопамятный день представления «Зои», — писал по случаю 50-летия творческого пути Щепкина его современник, известный писатель и критик Сергей Тимофеевич Аксаков, — никто из окружающих Щепкина не подозревал в нем будущего славного актера, и всякий только посмеивался, глядя на его озабоченное лицо и важность, придаваемую им такому, по-видимому, пустому делу; но Щепкин чувствовал бессознательно, что роль почтаря Андрея решает его судьбу и определяет славную будущность». Совсем не напрасно радовался безмерно семнадцатилетний Щепкин своему первому выступлению в профессиональном театре. Оно оказалось началом его большого творческого пути, первой успешной попыткой, пробой сил, ставшей его судьбой. Теперь ни о чем другом не мог помышлять юноша, сцена захватила его целиком и полностью. Совсем неспроста Владимир Алексеевич Гиляровский, знавший актерский мир не хуже знаменитой тогда Хитровки, напишет более чем через столетие, что в «старые времена не поступали в театр, а попадали, как попадают не в свой вагон, в тюрьму или под колеса поезда. А кто уж попал туда, там и оставался». Для Щепкина театр стал всем, самой жизнью. Тот спектакль окончательно захлопнул за ним ворота «неволи», колесница фортуны уносила его в желанный мир вечных мук и страданий, радости и печали, счастья ни с чем не сравнимого… Впоследствии он напишет о том спектакле: «Этого дня я никогда не забуду, ему я обязан всем, всем!» Так началась актерская эпопея Михаила Щепкина длиною более полувека — преданной, бескорыстной, самозабвенной службы Его Величеству Театру.НА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ СЦЕНЕ

Всю свою жизнь я изучал драматическое искусство, руководствовался всеми великими творцами по этой части и выслушивал мнения современных мне мыслящих людей и даже начинал думать, что кое-что смыслю…М. С. Щепкин

Разгадка секрета

Курский вольный театр, ставший в ноябре 1805 года началом творческой биографии Щепкина, размещался тогда в здании Благородного собрания. Его основателями в 1805 году были братья Михаил, Алексей и Петр Барсовы. Он считался одним из первых в России антрепренерских театров. Впрочем, вольным театр мог называться лишь условно, поскольку большую часть его труппы составляли крепостные. Да и существовать на одни сборы от спектаклей не мог, поэтому вынужден был обращаться за помощью к; богатым меценатам. Они, по сути дела, и были его настоящими хозяевами. Театр в России еще не пользовался таким авторитетом, какой он завоюет позднее, и служил в основном забавой для господ. Простой люд доступа туда почти не имел. Пьесы шли преимущественно переводные — с французского и переделанные на русский лад. Пустенькие водевили об обманутых мужьях и неверных женах, коварных соблазнителях, охотниках за чинами и приданым — таковы были незамысловатые сюжеты театральных представлений. Простенькие сюжеты украшались музыкой, пением, танцами и, как правило, завершались благополучным веселым концом, иногда и не вытекавшим из логики развития событий пьесы. После удачного дебюта Щепкин был замечен, ему стали поручать и другие роли, но первое время это были замены — привычное дело для новичков. «Захворал ли, загулял ли кто-нибудь из актеров, — Щепкин в несколько часов выучивал его роль… Одним словом: им затыкали все прорехи малочисленной труппы и скудного репертуара, — писал С. Т. Аксаков. Оркестр прозвал его «контрабасною подставкой», и вся труппа со смехом повторяла остроумное прозвище». Но так как Щепкин, по словам Аксакова, «играл всегда лучше того, чье занимал место», его все с большей и большей охотой вводили в различные спектакли. Скоро основным исполнителям, заметно проигрывавшим в сравнении с молодым актером, пришлось потесниться на олимпе славы и уступить ему некоторые свои роли. И хотя Михаил Щепкин, как и другие актеры того времени, полагал, что жизненные и сценические реальности несовместимы, искренность его переживаний, непосредственность и убедительность поведения на сцене заметно выделяли его из общей труппы. В пору вступления Щепкина на артистическую стезю в театре царил «его величество» штамп. Игра строилась на определенном наборе приемов, обозначающем то или иное состояние сценического героя, то, что позднее назовут «театральщиной», считалось лучшим проявлением таланта. Годилось все, что было не похоже на жизнь. Уходя со сцены, актер должен был поднять правую руку и в такой пафосной позе покинуть сцену. Считалось, что эмоциональные монологи надо произносить как можно громче, «как только доставало силы в человеке», обращаться при этом надлежало не к партнеру, а к зрительному залу. Страстные переживания сопровождались завываниями, заламыванием рук, закатыванием глаз, словом, всеми теми актерскими приемами и штампами, что осудил еще великий Шекспир в «Гамлете». «Есть актеры, — говорит принц датский бродячим комедиантам, — и я видел, как они играли, и слышал, как иные их хвалили, и притом весьма, которые… так ломались и завывали, что мне думалось, не сделал ли их какой-нибудь поденщик природы, и сделал плохо, до того отвратительно они подражали человеку… Произносите монолог, прошу вас, как я вам его прочел, легким языком… и не слишком пилите воздух руками… Мне возмущает душу, когда я слышу, как здоровенный, лохматый детина рвет страсть в клочки, прямо-таки в лохмотья, и раздирает уши партнеру, который по большей части ни к чему не способен, кроме невразумительных пантомим и шума; я бы отхлестал такого молодца… Прошу вас, избегайте этого». Конечно, отхлестать можно было почти любого актера, только то была не его вина, а общая беда, таковы были правила игры и другого не ведали, не знали иных образцов игры. Шли на поводу публики, подкидывая ей то, что и нравилось — побольше комедийных трюков, пафосности, страстей, внешних эффектов. И в этом провинция соревновалась со столичными театрами, которые и задавали этот фальшивый тон, о чем не преминул съязвить А. С. Пушкин в «Онегине»:В любви и согласии

Летом 1810 года в жизнь двадцатидвухлетнего Михаила Щепкина вошли любовь и женитьба на Елене Дмитриевне Дмитриевой — бедной девушке-сироте. Ей и фамилия, имя, отчество достались не по рождению, о своих родителях она ничего не знала. Скорее всего, они погибли во время взятия русскими войсками крепости Анапа в 1791 году. Плачущую смуглолицую девочку лет двух от роду нашли русские солдаты среди развалин обгоревшей турецкой деревни, взяли с собой, окрестили, назвав Еленой. Отчество и фамилию образовали от имени крестного отца, Дмитрия Орбелиани, первое время покровительствовавшего сироте. Походная военная жизнь, конечно, мало подходила для воспитания малолетки, и пришлось отдать девочку в более надежные руки. Так маленькая «турчаночка», как все ее называли, оказалась в доме княгини Салатовой. Девочка росла на положении между воспитанницей и прислугой. Княгиня охотно показывала ее гостям как некое диво, демонстрируя великодушие знатной дамы, взявшей на содержание бедную сиротку. Ей даже сшили маленький кафтанчик из яркого полосатого полотна, голубые атласные шаровары с широким шелковым поясом, красную, вышитую серебром шапочку и желтые сафьяновые сапожки. В таком экзотическом наряде она представала перед господскими гостями. А те приезжали часто, и девочке приходилось всякий раз переодеваться и терпеливо выслушивать в который раз рассказ о необычной судьбе сиротки, получившей приют у княгини. Позднее Елена Дмитриевна признавалась, что в доме Салаговой ей пришлось испытать немало невзгод и горьких унижений, но обиды не ожесточили ее сердца. «Живши у чужих людей, видевши много дурного, — писала она, — я при этом дурного не заняла… Я всегда была очень вспыльчива, но зла не была и всегда имела сострадание к несчастным». Образования девочка никакого не получила. Ей преподали лишь несколько уроков грамоты да приемов шитья. Большего, по мнению княгини, девочке не требовалось. Иногда госпожа брала ее с собой в Тулу, в Крым, в деревню, но постепенно интерес к приемной воспитаннице угас, и при переезде в Петербург княгиня взять ее с собой не пожелала. Оставшись в деревне, она сама научилась зарабатывать себе на хлеб, обретя много полезных навыков. Позже умение Елены Дмитриевны вести хозяйство, хорошо шить пригодится семейству Щепкиных, особенно в дни финансовых затруднений. Первая встреча Михаила Щепкина с девушкой произошла в имении князей Салатовых в деревне Ахремовка, расположенной в пятнадцати верстах от села Красное, куда он приехал на лето в 1810 году. Однажды он отправился рисовать по поручению графа Волькенштейна план местной церкви и, увлеченный этим занятием, не обратил внимания на стайку любопытствующих, с интересом наблюдавших за незнакомцем. Он оторвался от рисунка, чтобы перейти на новое место, и взгляд его в крайнем изумлении остановился на черноволосой красавице. Откровенное восхищение юноши смутило смуглянку, и она быстро юркнула в пышные заросли боярышника. В доме графа он слышал о необыкновенной судьбе девушки, а встреча с ней так поразила его воображение, что теперь он только и жил мечтою еще раз встретить «турчанку». Предлог вновь побывать в Ахремовке найти было нетрудно. Теперь знакомство состоялось. Их многое сближало в своем положении, общий язык нашелся сразу. Рассказы Михаила о театре увлекли и заворожили девушку, ей открылся совершенно новый мир, полный ярких красок и впечатлений. Время пролетело как один миг. Едва встретившись, они должны были разлучиться, Михаилу предстояло вернуться в Курск к началу театрального сезона. В один из своих переездов из Курска на хутор Проходы и с хутора в Курск ему пришлось выступить в роли спасителя. Путь его лежал через речку Псел, когда он услышал крики о помощи, в речке барахтались два селянина. Михаил не раздумывая бросился в воду, спас попавших в беду. Выяснилось, что один из них бросился на помощь другому, но плавать сам не умел. Этот поступок поразил тогда Щепкина, и он не раз рассказывал потом своим друзьям об этом случае, восхищаясь бескорыстным порывом крестьянина, в котором так ярко выразился русский характер. Тем временем княгиня вызвала Елену в Петербург. Воспользовавшись случаем, девушка остановилась в Курске на квартире у сестры Михаила, Александры. Произошло это в конце декабря. Влюбленные могли теперь видеться каждый день. Встречи прерывались лишь спектаклями да короткими часами сна. Это было, наверное, самое счастливое время в их жизни. «Святки мы проводили очень весело», — вспоминала Елена Дмитриевна. Она посещала спектакли с участием Щепкина и о первом из них «Опыт искусства, или Один за семерых» писала, что Михаил Семенович «играл один за четверых и очень было хорошо. Мне, знать, потому понравился, что он играл, я же в первый раз видела представление». Когда пролетели Святки, Елена Дмитриевна продолжила свой путь в Петербург. На этот раз они расставались почти на целый год. Лишь осенью судьба подарит им встречу, а пока приходилось довольствоваться перепиской. Свои письма Михаил подписывал, ради конспирации, очевидно, «Маша». Выражая свои сердечные чувства, он не мог не горевать о том, что является крепостным, а по закону его жена тоже попадает в положение крепостной. Его безмерно угнетало это обстоятельство. Елена Дмитриевна, как могла, успокаивала возлюбленного, писала, что свободы своей она все равно не чувствует, а без него ей жизнь не в радость. На лето Щепкин вновь уехал в деревню, теперь он не мог часто писать и Елена Дмитриевна обеспокоенно обратилась к сестре Михаила: «Я думала, что он болен и бог знает, что в голову приходило. И я стала прихварывать понемногу…» Александра успокоила ее письмом, что Михаила просто нет в Курске, он в деревне, потому и не пишет, и добавила — приезжай в Курск, «мой дом для тебя всегда открыт». Елена Дмитриевна, не в силах справиться со своими чувствами, наконец призналась княгине, что любит крепостного — актера Михаила Семеновича Щепкина и намеревается выйти за него замуж. Княгиню это известие оскорбило. Ее воспитанница намеревается связать свою жизнь с господским человеком, да еще и комедиантом!.. Она употребила все свое красноречие и влияние, чтобы образумить девушку. Приводила такие доводы: «…Вышедши за господского человека, ты все должна будешь делать, что заставят, ну, например, его сделают пастухом. И твоя участь, понимаешь, какая будет». Елена стояла на своем твердо: «Я себя на все приготовила. Только бы жить с любимым человеком, я все буду выносить с терпением, ибо сколько я его люблю и жить без него не могу. Все равно я не переживу, когда за него не выйду». И княгине ничего не оставалось, как выдать воспитаннице «вид на жительство», без которого нельзя обвенчаться. С радостным чувством ожидания скорой встречи с суженым ехала Елена Дмитриевна в Курск, да так торопилась, что опередила Щепкина. Остановилась в доме его сестры. Теперь ей пришлось выслушивать «самые натуральные резоны», чем грозит ей брак с крепостным, уже от мужа Александры, рассудительного Никанора Агапьевича, но ничто не могло изменить ее решения. Родители Щепкина препятствий сыну в женитьбе не чинили, Михаилу шел двадцать четвертый год, возраст более чем подходящий для семейной жизни. Не было причин отказывать в женитьбе и со стороны графа, тем более что он обретал еще одну подданную. По приезде в Курск молодые обручились, а летом следующего года поженились. Справка о бракосочетании свидетельствует: «Господин Щепкин женится в 1812 г., 12 июля, в Курской губернии Судженского уезда в имении графа Волькенштейна». Если вспомним, что Отечественная война 1812 года началась 12 июня, ровно за месяц до этого брака, то можно предположить, что время для свадебных торжеств молодые выбрали не самое удачное. Но сердцу не прикажешь… Брак Михаила Семеновича и Елены Дмитриевны оказался счастливым. Супруга стала верным другом своему мужу, стойко переносила все трудности, какие в избытке выпадали на их долю за многие годы совместной жизни. Театр сразу пришелся ей по душе, отныне она жила интересами супруга, живо откликалась на все, что его волновало, оберегала, как могла, от невзгод, поставила на ноги семеро детей. Первой появилась на свет Фекла (Фанни) в 1814 году, следующим ждали сына, и имя ему уже было приготовлено Александр — защитник людей, но родилась опять дочь, а имя менять не стали. Девочка была слаба здоровьем и век ей был отпущен короткий. Долгожданный мальчик родился через год, названный Дмитрием, затем были Николай, Петр, Александр и Вера. Итого счастливое число, как раньше говорили — «семеро по лавкам». Рожденные в любви и согласии, дети радовали родителей, укрепляя их семейное счастье и сызмальства проявляя живой интерес к искусству, наукам, литературе. Со временем из них вырастут ученые, юристы, издатели, общественные деятели и, конечно же, артисты. А пока дела в театре для Щепкина от сезона к сезону складывались все благополучнее, он уже прочно вошел в репертуар театра, имел самый высокий в труппе оклад — 350 рублей ассигнациями, его любила публика. Казалось, так будет вечно. Но в начале 1816 года пришло известие, что театр закрывается ввиду капитального ремонта здания. Другого подходящего помещения в городе не нашлось, ремонт требовал не менее двух-трех лет, и труппа распалась. Совершенно убитый случившимся, Щепкин вынужден был вернуться в деревню. Не зная, чем успокоить израненную душу, он «с горя», как сам признавался, прочитал историю Роллена в переводе Тредиаковского «от доски до доски». «Древняя история» и «Римская история» Шарля Роллена и продолжающая их «История римских императоров» Кревье составляли ни много ни мало тридцать томов. Но и любимое чтение не заглушило тревоги о своем будущем. Права, однако, народная пословица — «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Щепкин получил письмо от Петра Егоровича Барсова с предложением отправиться вместе с ним в Харьков по приглашению антрепренера Ивана Федоровича Штейна. Судьба вновь оказалась милостивой. О харьковском театре и его труппе Щепкин был наслышан и с некоторыми актерами знаком лично. Штейн считался известным в русской провинции антрепренером. Несказанно обрадованный столь неожиданным и счастливым поворотом судьбы, Михаил не раздумывая дал Барсову свое согласие. Впрочем, ему еще предстояло испросить разрешение у графини (граф Волькенштейн к тому времени умер) и получить благословение родителей и жены. К счастью, заминки ни в чем не произошло, и он благополучно отбыл на Украину. Так закончилось самым неожиданным образом десятилетие курской театральной биографии Щепкина, но именно этому театру он обязан тем, что отныне театр стал его призванием, здесь он приобрел первый профессиональный опыт, получил известность и признание. С благодарностью и грустью покидал он милое свое гнездовье, чтобы опробовать свои окрепшие крылья в новых полетах, на новых горизонтах театрального небосклона.Харьков

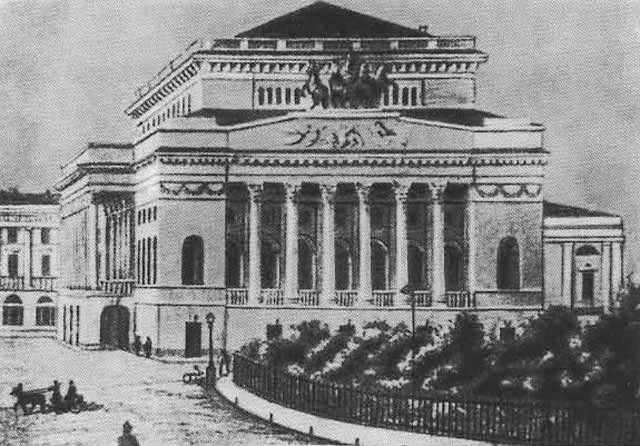

В те годы Харьков был уже крупным городом, известным культурным центром. Здесь более десяти лет как открылся один из пяти российских университетов, на базе которого формировался слой образованных людей. Щепкину предстояло прожить в городе немногим более года, но об этом он еще не ведал и был исполнен самых радужных надежд и ожиданий. Его воображение рисовало красивое монументальное здание его обители — театра, расположенного на центральной площади города и потому названной Театральной. Но первая встреча с театром разочаровала. Храм искусства, которым он представлялся в его воображении, оказался довольно ветхим, малоприметным деревянным строением. Его принадлежность к театру выдавалась лишь яркими афишами, призывно обращенными к зрителям: «Бенефис г-на Н. Первый раз — «Неслыханное диво, или Честный секретарь». Водевиль в одном действии; «Марфа и Угар, или Лакейская война», «Железная маска» и т. д. Единственно, в чем не ошибся Щепкин, так это в местоположении здания театра. Оно действительно располагалось на главной площади города. Впрочем, харьковчане искренне гордились своим театром, особенно тем, что открытие его было связано с именем императрицы Екатерины Великой, удостоившей его своим посещением во время проезда через Харьков около четверти века назад. Еще более убогое впечатление производил театр своим внутренним видом, его закулисной частью: узкие проходы, затертые стены, покосившиеся лестницы и полное отсутствие элементарных технических устройств на сцене. Об этом можно судить лишь по одному эпизоду, описанному Щепкиным в его «Записках». В день приезда Барсова и Щепкина в Харьков давали «Дон Жуана» Мольера. В Курске этот спектакль не шел из-за того, что сцена не была оснащена для финального сценического трюка, когда Дон Жуана за все его прегрешения отправляют в ад. В харьковском театре Щепкин, как ни старался, никакого технического оборудования для этой сцены не обнаружил и поинтересовался у сведущих людей, как же будет решен финал пьесы. «Да все очень просто, — объяснил ему Осип Иванович Калиновский, исполнитель роли Дон Жуана, — сверху на веревке спустят фурию, и она унесет великого соблазнителя в ад». Как позднее оказалось, фурию изображал не кто иной, как помощник механика некий Миньев, в задачу которого входило незаметно для зрителей зацепить крючком, крепившимся у него на поясе, кольцо на ремне Дон Жуана и таким способом увлечь его за собой. И вот долгожданная сцена финала… «Посреди театра из падуги показывается пара сапог, потом белая юбка с блестками, и, наконец, является и вся фигура фурии. Костюма фурии подробно передать я не в состоянии, — пишет Щепкин, — какой-то шарф перекинут через плечо, на голове какой-то венец с рогами. Но это все ничего, а вот что изумительно: как только фурия отделилась совсем от балки и повисла на веревке, то новая веревка от тяжести стала вытягиваться и раскручиваться, и так как фурию спускали медленно, то она, прежде чем стать на ноги, перевернулась раз двенадцать, отчего голова у ней, разумеется, закружилась (выпила она для храбрости тоже порядочно). Ставши на пол, фурия ничего не видит; одною рукой держит крючок, а другою, размахивая, ищет Дон Жуана, но ищет совсем в другой стороне. Калиновский в бешенстве забывает, что это на сцене, и кричит громко: «Гунство! (Добавим к рассказу Щепкина, что Калиновский был поляк по национальности и мысли свои в крайнем волнении или ярости выражал не всегда понятно. — В. И.) Сюда, сюда!» Наконец фурия ощупывает кое-как Дон Жуана, обхватывает его одной рукой, а другою старается поддеть кольцо на крючок… но никак не подденет. Калиновский в совершенном отчаянии, желая помочь горю, протягивает назад руку, берет свое кольцо, а между тем бранные слова сыплются на фурию; но ничто не помогает, и фурия никак не может сцепиться с Дон Жуаном. Всему этому аккомпанирует шум в публике: тут было и шиканье, и смех, и громогласное «браво». Все это было для меня что-то неслыханное и невиданное и потрясло меня до основания. Я выбежал из кресел, бросился на сцену, вырвал у механика веревку и опустил занавес. И надо было видеть, с каким остервенением Дон Жуан начал терзать фурию за волосы… Тем и кончилось представление Дон Жуана». Побывав на репетициях и спектаклях, Щепкин увидел, что никакого особого отличия в игре здесь нет — та же традиционно-условно-театральная манера исполнения: напевная декламация, неестественные позы, усиленная жестикуляция. Репертуар вряд ли мог отвечать взыскательному вкусу. Шли те же веселенькие водевили, что и в Курске. Однообразие репертуара в определенной степени объяснялось тем, что Павел I в 1797 году запретил постановку новых пьес в провинциальных театрах, прежде чем они будут сыграны на столичной казенной сцене. Обращался театр и к серьезным, главным образом классическим пьесам, но при общем состоянии театрального дела говорить о глубине их сценического прочтения не приходится. Да и зрители потакали лишь развлекательным, увеселительным зрелищам, видя в театре потеху. Но выбора у Щепкина не было, он рад был снова окунуться в родную стихию. Его талант быстро оценили коллеги и зритель. Щепкин сразу вошел в репертуар театра, который включал тогда полный набор его форм — драму, комедию, трагедию, водевиль, оперу, балет, феерию. Роли играл разноплановые: от «благородных героев» в трагедиях до женских ролей в комедиях, являясь Еремеевной в «Недоросле» Фонвизина или Бабой-ягой с помелом в комической опере Стабингера «Баба-яга». Доводилось выступать и в… балете. На одном из балетных спектаклей произошел с ним курьезный случай. Михайло Щепкин (так его называли на Украине) участвовал в одной батальной сцене — неприятель наступал, стремясь захватить крепость, а ее защитники отражали его атаки. Михайло должен был надежно стоять на стене, отбиваясь от врага. На репетиции постановщик балета и исполнитель главной роли Штейн объяснял ему: «Вы не очень беспокойтесь, только стойте на стене и отбивайте удары осаждающих; я сам буду стоять на лестнице против вас, а вы отражайте мои удары вот так (и он показал ему фехтовальные приемы). А когда нужно будет взойти на стену, я тогда легко вышибу у вас оружие; вы, однако, старайтесь держать его крепко и не поддаваться: оно само выпадет». Этим и закончилась репетиция. Штейн был учителем фехтования и, разумеется, не сомневался в том, что все произойдет именно так, надеясь на совершенное владение оружием. На спектакле Щепкин, помня наказ постановщика, так лихо отбивал все натиски врага, что, когда подоспело время крепости пасть, Штейн никак не мог выбить у него оружия и взобраться на стену. Не помогали ни разящие удары атакующего, ни словесные вразумления, ни угрозы. Щепкин стоял насмерть. Исход боя решен был лишь тогда, когда нападающие пришли на подмогу предводителю и напали на разгоряченного защитника крепости с тыла. Публика была в восторге. Потом представился еще один случай отличиться Щепкину в балетном спектакле, публика его вызывала на «бис», а Штейн такой благосклонности не удостоился, поэтому, дабы не искушать свою судьбу, он отстранил Михаила Семеновича от участия в балетных спектаклях. Напрасно Щепкин опасался поначалу, что не сумеет на равных играть с харьковскими артистами. Не только смог, но скоро и сам имел все основания преподать урок многим, о чем свидетельствует отзыв о его игре известного украинского драматурга и общественного деятеля Григория Федоровича Квитка-Основьяненко. «В труппе Штейна, — писал он, — явился у нас в первый раз прибывший из Курска М. С. Щепкин… его никто не наставлял и не учил: таланта, подобного Щепкину, нельзя произвести, он сам родится, и часто бывает неизвестен своему хозяину до времени. Мы все, не видевшие далее провинциальных театров, в Щепкине начали понимать, что есть и каков должен быть актер… так нам ли было учить его?» Артисту сопутствовал успех, в каком бы амплуа он ни выступал, но больше всего он любил комедийные роли, здесь он чувствовал себя в самой родной, излюбленной стихии. Местные зрители отметили игру молодого актера и стали ходить «на Щепкина». «Публика, бывшая прежде равнодушною к подобным зрелищам, — вспоминала его сестра Александра Семеновна, — до того вдруг оживилась игрою Щепкина, и вообще представления сделались до того интересными, что почти везде начали толковать о театре и преимущественно об игре новоприбывшего артиста, и сборы театра значительно увеличились». А при том, что свое жалованье актеры получали в прямой зависимости от сборов за спектакли, уважение к таланту Щепкина росло и в труппе. Однако положение театра, его статус в обществе оставался незавидным. Публика по-прежнему воспринимала его как потешное средство, зрелище для увеселения. Добиться перелома в зрительском сознании было крайне сложно — не хватало содержательного драматургического материала, да и сам творческий потенциал театральной труппы был еще достаточно скуден. И театр шел на поводу у публики как в формировании репертуара, так и в манере игры. Да и положение актеров театра было недостойное, большинство их влачило жалкое существование. Грошевые заработки, бесправие, полная зависимость и от начальства, и от сильных мира сего. Щепкин не раз был свидетелем того, как любой из состоятельных людей мог незаслуженно обидеть их, унизить, оскорбить, посягнуть на их честь и достоинство, даже на их скудное имущество. Не раз в кругу своих друзей он рассказывал историю, которая впоследствии легла в основу повести В. А. Соллогуба «Собачка», автор только изменил слегка имена ее персонажей, но они были легко узнаваемы. Так, Штейн предстал в повести под фамилией Шрейна, Калиновский — Поченовского. Среди действующих лиц был выведен и Щепкин как молодой актер. История была такова. Как-то во время Успенской ярмарки в Харькове жена городничего Экка увидела очаровательную болонку, принадлежавшую премьерше театра А. И. Калиновской, и пожелала взять ее себе. Любящий супруг незамедлительно вызвал к себе мужа актрисы и потребовал у него собачку. Зависимое положение актеров от барских капризов приучило их к покорности. Но до какого-то предела. Супруги Калиновские играли первые роли в театре и такого унижения перенести не желали, к тому же премьер был поляком с горячей кровью. «Какая дерзость!» — возмутился он и отказался удовлетворить прихоть городничихи. Тогда Экк, сговорившись с архитектором города, распорядился опечатать «заветхостью» здание театра. Труппа попала в тяжелое положение. Никакие просьбы и жалобы не помогли, театр нес убытки и оказался на пороге разорения. Пришлось идти на поклон к городничему. Тот встал в позу обиженного и потребовал к тому же пятьсот рублей себе, триста архитектору, а жене своей в качестве компенсации за нанесение обиды и долгое ожидание вожделенной собачки — шаль стоимостью не менее трехсот рублей. Условия невероятные и грабительские, но выхода не было, пришлось соглашаться. Такой ценой театр получил право выступать на ярмарке. «Все было в действительности так, как описано, — отозвался о повести В. А. Соллогуба Щепкин, — и автором даже еще много смягчено». Обычно в период Крещенской (3—25 января) и Успенской (2—25 августа, по старому стилю) ярмарок труппа играла спектакли в Харькове, а остальное время вынуждена была гастролировать по южным и юго-западным городам России, чтобы обеспечить сносные сборы. Особенно часто и подолгу задерживались в Полтаве и Курске. Во время очередных гастролей театра в Полтаве его спектакли удостоил своим вниманием военный генерал-губернатор Малороссии князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский, прославившийся в битве с французами под Аустерлицем, брат будущего декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Посетил театр он не случайно. Поселившись в Полтаве, он решил сделать ее административным, политическим и культурным центром Украины, «украинскими Афинами». На театр Репнин смотрел как на одно из средств достижения своей цели и поэтому решил собрать в Полтаве свою постоянную труппу. Михаил Щепкин в числе первых получил приглашение властей города с обещаниями покровительства «г.г. артистам во всех нуждах». Предусматривалось также, что «все ярмарки будут находиться в полном распоряжении г.г. артистов, относительно зрелищ как в полтавском, так и харьковском театрах». Все актеры, кому князь предложил место в полтавском театре, охотно и с благодарностью дали свое согласие. Щепкин, не отказываясь, вынужден был признаться, что «от себя не зависит, потому что принадлежит, по несчастному стечению обстоятельств, к помещичьей власти». А когда князь выразил желание откупить его на волю, актер заявил, что он человек семейный и один не будет рад такой свободе. Ответ этот несколько озадачил Репнина, но он понимал, что рассчитывать на большой успех театра без его ведущего артиста — дело безнадежное, и, поразмыслив, сообщил, что «кажется, нетрудно будет собрать через пожертвования необходимую для выкупа сумму». История выкупа Щепкина из крепостной зависимости составляет особую главу в его биографии.История раскрепощения