Силуэты русских художников [Сергей Константинович Маковский] (fb2) читать онлайн

- Силуэты русских художников 6.35 Мб, 469с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Сергей Константинович Маковский

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Сергей Маковский

* * *

* * *

С. Судейкин:

«Эскиз декорации к опере Ж. Оффенбаха „Сказки Гофмана“», 1915.

С. Судейкин:

«Эскиз декорации к опере Ж. Оффенбаха „Сказки Гофмана“», 1915.

— Репродукции с картин:

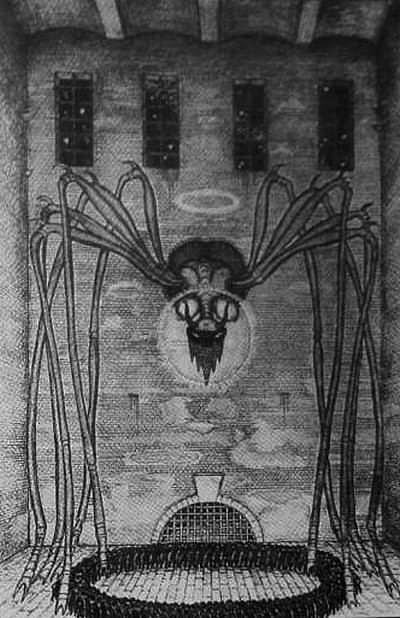

М. Добужинский:

«Эскиз декорации к постановке пасторали Адама де ла Аля „Игра о Робене и Марион“», 1907.

СИЛУЭТЫ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ[1]

Вместо введения

Издатель. Поверьте издательскому чутью. Теперь на очереди искусство. Политические гадания и распри эмигрантских кругов, говоря по совести, успели наскучить Западу. Но Россия остается в центре внимания. Ведь помимо нашего горе-беженства, партий, съездов, резолюций и антибольшевистских передовиц существует же русская культура, и не показатель ли ее русское искусство! Вот ответ на волнующий всех вопрос о будущем России… Знаете, написали бы вы книгу — ну, хотя бы о русской живописи? Критик. Для иностранцев? Издатель. Не только. Подавляющее большинство зарубежных соотечественников тоже недостаточно — ох, как недостаточно! — ценит своих художников. О молодом поколении и говорить нечего. С семнадцати лет на войне, потом революция, добровольчество, скитание по заграницам. Где уж тут художественное образование. А жажда есть. Может ли молодежь, восприимчивая ко всему «прекрасному и вечному», не жаждать того прекрасного и вечного, что создано нашими мастерами, — скажем, за последнюю четверть века? Критик. Понимаю, вы хотите от меня «новейшую» историю русской живописи — для непосвященных европейцев и непросвещенных беженцев? Издатель. Не смейтесь. Это серьезно. Критик. Еще бы! Написать историю: без книг, без музеев, без фотографий, без общения со своим художественным «дома», после четырех-то лет изгнанничества… Протестую. Невыполнимо. Издатель. Да я вовсе не об «истории». Напишите очерки, скажите о самом главном, дайте силуэты выдающихся художников, что ли, — такие силуэты, которыми в целом были бы намечены общие направляющие линии в современном художестве русском… Тем более что именно теперь, после всего-то пережитого, разумеется по-иному должны представляться и эти линии. Не так ли? Критик. Пожалуй. Что нынче, при свете всероссийского пожара, не кажется иным? Издатель. Вот видите. Значит, найдется что написать? Критик. Найдется, но с оговоркой и даже с двумя оговорками. Издатель. Какими, позвольте спросить? Критик. Следующими: во-первых, и я, как беженец, могу говорить о родном искусстве только по воспоминанию, по старым впечатлениям, а следственно — отнюдь не обещая нового слова о том или другом художнике. Чтобы попытаться сказать это слово, надо бы проникнуться наново очарованием самих картин… не из «прекрасного далека». Во-вторых: направляющие линии наметить нетрудно, однако… не указывая перспектив в будущее. Издатель. С первым согласен, но почему — «не указывая перспектив»? Критик. Да потому, что художественные перспективы, конечно уж, зависят от общих национальных горизонтов. А кто сейчас в состоянии рассмотреть их, не согрешив самым беззастенчивым фантазерством? Искусство — ветвистое древо, у которого отсыхает то один, то другой сук, сменяясь молодыми побегами. Определить, каким из них цвести, значило бы провидеть образ того русского завтрашнего дня, который пока что и не брезжит. Издатель. Допустим. Оставьте пророчества. Просто расскажите о том, что вспомнится, и о новом, теперешнем, ощущении своих художественных воспоминаний. Это уж будет ценно… Из ощущения-то вашего, хоть и без «перспектив», читатель сам, поверьте, сделает выводы и, мне думается, небезотрадные выводы. Воспоминания у вас, сознайтесь, ведь неплохие? Есть что вспомнить? Критик. Убедили. Да, есть что вспомнить. В чем другом, а в искусстве русская культура за эти двадцать пять лет просияла сказочно. И Запад, подлинно, нуждается в словах и сведениях о нашем искусстве, а свои, зарубежные русские, и подавно. Конечно, мне придется вспомнить и свет и тени… Впрочем, напишу, как напишется. Издатель. Вот и отлично. Итак, не мудрствуя лукаво, беритесь за перо. И да помогут вам музы! Критик. На сей раз судьба моей книги в руках Мнемозины, — помните? — той музы, чей образ воспел Поль Клодель[2]. В переводе Максимилиана Волошина, кажется, так: Мнемозина! Старшая, та, которая не говорит! Она — внутреннее время. Она — бьющий ключом клад. Она совпадает. Она владеет, она помнит, и все сестры внимательны к движениям ее век… Но беда в том, что она, божественная Память, как все музы, капризница. Поручитесь ли вы, что читатель не казнит меня за ее измены? Издатель. Ну, это ваше дело. Какой же вы критик, если не научились прятать того, чего не умеете вспомнить? Критик. Alea jacta[3]. Так и назовем: «Силуэты русских художников».I На смену передвижникам

Успех русской живописи в 70–80-е годы. — Эстетика передвижников. — Методы академического реализма.

— Значение фотографии. — Сравнение с Западом. — «Пожар» в конце XIX века. — Выход в свет «Мира искусства».

— Новое художественное исповедание. — Неудача мирискусников и ее причины.

Восторженным признанием современников пользовалась наша живопись в 70–80-е годы, в расцвет передвижничества. Не сравнить с предыдущими и с последующими десятилетиями. Ни раньше, ни позже не поддерживалось единодушнее определенное направление и не возвеличивались пламеннее отдельные славы. Между публикой и художниками было полное согласие. Передвижничество народилось одновременно с появлением на культурном поприще интеллигента-разночинца, перед которым путь был расчищен реформами Александра II. Это искусство ответило чаяниям народнической мысли, оно сблизило в глазах целого поколения политическую этику с эстетикой. «Направление» соответствовало и гражданским идеалам, и художественным запросам еще недавно до странности безразличного к отечественной живописи русского общества. Каждая «передвижная» являлась событием. Задолго до открытия шли слухи и толки, мастерские знаменитостей осаждались любопытными, покупатель волновался и норовил приобрести картину еще в проекте, на мольберте. О будущих «гвоздях» выставки слагались легенды, а когда она открывалась, петербургский и московский зритель валил толпой (не редкостью было восемь-десять тысяч посетителей, по тому времени цифра огромная). Затем начинались победы в провинции, где еще простодушнее принималось на веру «святое искусство» товарищества. Критики, в сущности, не было вовсе. Ведь нельзя же считать критикой кустарные поучения Стасова, судившего о живописи «по Чернышевскому» и отождествлявшего русский стиль с Ропетовскими «петушками». Громоподобный бас этого баяна интеллигентской идейности долго заглушал голоса более чутких ценителей, пытавшихся отгородить искусство от литературной проповеди. Но Стасов действительно умел «поощрить талант», заразить общественное мнение восторгом своим; его роль в том исключительном подъеме внимания к живописи, о котором идет речь, не из последних. Умел он, конечно, и браниться по-стасовски, не жалея красных слов. Стасова боялись и предпочитали ему «угодить», тем самым угождая современному вкусу. И казалось — не было на свете ничего значительнее и превосходнее вот этой, столь национальной, живописи; она приравнивалась без колебания к литературным подвигам Некрасова, Достоевского, Толстого, Тургенева. Правда, были и тогда неудачники, которым никак не удавалось попасть в точку. Между ними, например, Н. Н. Ге, вдохновенный художник, хоть и неумелый мастер, оцененный по достоинству лишь очень недавно, притом за «удачи», менее всего им сознававшиеся. Зато сколько дутых репутаций (как мы поняли позже) среди любимцев минуты, сколько скромных талантов, вознесенных превыше облака ходячего, сколько пошлостей, прославленных отзывчивой на «внутреннее содержание» и на броскую выдумку обывательской критикой и «честномыслящими» публицистами… А. Куинджи.

Днепр утром. 1881.

А. Куинджи.

Днепр утром. 1881.

И. Е. Репин как-то в лекции, посвященной А. И. Куинджи, рассказал о поистине потрясающем успехе пейзажей Куинджи, которые появлялись то на передвижных, то для вящего впечатления на отдельных выставках «при вечернем освещении» (керосиновые лампы с рефлекторами, электричества еще не было). Эти неожиданно яркие, но, говоря по правде, сомнительные в художественном отношении красочные необычайности (теперь трудно судить, так они пожухли) кружили головы новизной солнечных и лунных эффектов. Бенгальские огни Куинджи ударяли по сердцам, трогали не меньше, чем в свое время заплаканные глаза «Неутешной вдовы» Крамского и перовские утопленницы. Почитатели не давали покоя автору «Березовой рощи» и «Лунной ночи на Днепре». Всякий раз начиналось какое-то паломничество. На лестнице перед его квартирой становились в очередь: лишь бы побеседовать минутку с «самим Архипом Ивановичем». Оставалось наглухо запереть двери, чтобы работать. Это уж не успех, а прямо стихийное поклонение! Популярность, вплоть до комических черточек, баловала не одного Куинджи. Звезда того же Репина сияла ослепительно. После «Бурлаков» (которых, кстати сказать, так умно и сдержанно похвалил Достоевский) каждое его произведение вызывало осанны, в нем искали и находили то, что считалось признаком высокого творчества: «идею». При этом реализм, сам по себе действительно беспощадный и подчас ярко психологический у Репина, сходил за тенденцию, а тенденция за реализм. Вот это обстоятельство — смешение «гражданственности» и реализма — и обусловило художественный стиль целого поколения жанристов куда менее одаренных, чем Репин (большой, очень большой живописец, несмотря на прирожденный недостаток вкуса, вульгарный пошиб композиции и назойливый анекдотизм). Весь дух школы Крамского, непререкаемого вождя передвижников, хоть и весьма среднего и сухого мастера, дух этой заскорузлой за редкими исключениями живописи, окрашенной изобличительным драматизмом или юмором, — результат в конце концов указанной оценки реализма интеллигенцией. Неприглядная правда жизни, жизни маленьких людей, особенно крестьян (и утеснителей их, помещиков и властей, для контраста), в образах, как бы списанных с действительности, — противополагалась искусству, брезгующему «мужиком», витающему в эмпиреях барского равнодушия к униженным и оскорбленным. Но не забудем, что не только «направленство» решало репутацию художника в эти блаженной памяти времена Стасова, щеголявшего своей радикальной косовороткой. Нет, восхвалялось, хоть, может быть, и не совсем тою же публикой, всякое сюжетное эпигонство. Процветали и авторы, чуждые гражданских мотивов, эстеты по-своему (зачастую наперекор стасовским громам), привозившие из Италии и Парижа полотна с нерусским историческим и бытовым сюжетом. Эти полотна, мы знаем, производили иногда не менее сильное впечатление на Петербург и провинцию, чем доморощенные жанры с тенденцией. Допустим, что чистокровные пейзажисты, например Куинджи, Шишкин, Киселев и др., покоряли современников тем, что изображали нашу, русскую, природу, выдвигая красоты деревни, на которой как бы отпечатлелись века народные, — после долгих лет казенщины и пренебрежения своими смиренными далями в угоду пышной иностранщине. Но чем объяснить потрясающий успех, скажем, Семирадского? Я был еще ребенком в ту пору, однако помню, как прогремела его «Фрина»[4] (написана в 1873 году), заняв почетное место в залах Эрмитажа. Общий голос был, что лучше этакой картины ничего и представить нельзя. Упорные идеологи передвижничества хоть и протестовали, но отдавали должное «гениальному рисунку», «поразительному колориту», «несравненной маэстрии» в этой слащавой панораме, ловко скомпонованной, слов нет, но не вдохновенной ни на грош, пустой, как раскрашенная фотография… Было, несомненно, что-то сближавшее эти столь различные, как будто, исповедания живописи, — художников, казалось бы, глубоко чуждых друг другу: реалистов-народников, с одной стороны, и с другой — эпигонов романтического пейзажа, Айвазовского, например, и протокольно-этнографического Верещагина, и последышей брюлловского академизма, вроде Семирадского, и Константина Маковского, от передвижнических жанров («Похороны», «Масляница») перешедшего к боярским «живым картинам», очень светским портретам и салонной мифологии по модным образцам Парижа. Всем им на родине сопутствовала богиня славы, иные преуспевали и за границей. Всех их соединяло общее в конце концов искусствопонимание, невзирая на кажущуюся непримиримость точек зрения. Это общее и создавало то согласие спроса и предложения на художественном рынке, которое теперь, на отдалении тридцати с лишним лет, представляется столь внушительным расцветом российского искусстволюбия. Публика восхищалась художниками, потому что вполне понимала их. Художники понимали свои задачи, так же как публика. Передвижники, исповедовавшие направленство, были вдвойне понятны: и со стороны чисто изобразительной, и с литературной. Академистов, этнографов, романтиков, салонных мастеров тоже понимали, хоть они и не сеяли «разумного и доброго», а довольствовались одним «вечным». Уровень эстетического мировоззрения был одинаков. Целью живописи всеми равно признавалась «натуральность» изображения. Даже самые ненатуральные, деревянно-жесткие или холодно-приторные авторы были уверены в этом. Портреты должны «вылезать из рам», пейзажи — производить такое впечатление, словно вот открылась в окошке «настоящая» природа; бытовая или историческая композиция создавалась с расчетом убедить, что именно так, «как нарисовано», все в жизни и происходит. Айвазовский (маринист весьма одаренный, но нарядно-пустой) умилял больше всего тем, что вода его морей до обмана глаз похожа на воду; «новобранцы» Савицкого и вытянувшийся во фрунт жандарм, в картине «На войну», были точь-в-точь такими, какими все их могли видеть; «сосны» Шишкина — ни дать ни взять точная копия сосен; южное солнце «Фрины» слепило глаза, а украинская луна Куинджи вызывала «до смешного» иллюзию лунной ночи, особенно на выставке «при вечернем освещении». Ни художнику, ни зрителю не приходило в голову, — такова идиллия дней, — что сходство с «объективной» природой не может быть мерилом искусства уж только потому, что объективность природы есть марево рассудка; что художник столько же творит природу, сколько природа создает художника; что видеть, «как все», в огромном большинстве случаев значит не видеть вовсе; что призвание живописца — открывать то, чего другие не видят; что у живописи — свои, глубокие задачи, лишь смутно угадываемые нами в волшебстве линейного и красочного узора, в откровениях формы и вдохновившей ее мечты, во всем, что мы называем языком мастера, и во всем неизреченном, что уводит в тайники его духа. Кто понимал тогда, что в искусстве красота яви — если не только субъективна, то всегда условна и зависит от культурной зоркости творца и от внушений эпохи? Неудивительно, что ничтожными оказались усилия даже крупнейших, Божией милостью, талантов этого времени, эстетически не зоркого и духовно не культурного. Направленство тут такое же следствие некультурности, как и выбор изобразительных средств. Элементарно отношение к краске, убого воображение, близорука оценка искусства дней минувших. О прошлом русской живописи словно никто и не помнил. Несравненная иконопись новгородская и московская, древние фрески наших церквей служили только предметом археологического крохоборства. Полному забвению было предано творчество великих мастеров XVIII века и начала XIX: их пришлось наново открыть уже в 90-е и 900-е годы. Если добрая традиция не оборвалась окончательно, то благодаря лишь нескольким одиноким путникам по неторным тропам, обходившим большую дорогу моды, и бессознательному чутью самых даровитых, невольно нападавших на потерянные следы. Отношение к западному искусству было так же слепо. Иных «стариков» еще почитали, особенно Рембрандта, Рубенса, Веласкеса, хоть и не понимали главной сути в них: творческой новизны языка и неподражаемого размаха личности. Но среди ближайших предшественников и современников кумирами становились неизменно не те и не за то.

И. Репин.

Не ждали. 1884–1888.

И. Репин.

Не ждали. 1884–1888.

Когда еще прошумел в Париже «отец натурализма» титан Курбе и пропели трогательную песнь свою о сельской природе барбизонцы[5]: Коро, Добиньи, Труайон, Руссо, Дюпре, Диаз! Правда, не очень-то считались с ними официальные Салоны[6], как вскоре и с родоначальниками импрессионизма — Мане, Ренуаром, Писсарро, Дега, Моне и др. (тоже 70–80-е годы), однако рассмотреть «Барбизон», вдохновиться им можно было, и не покидая Петербург — в Кушелевской галерее… Никто не смотрел и не вдохновлялся. Зато прельщали Ахенбах и Калам. Зато маленькие немцы во главе с Кнаусом влияли сугубо. Не Лейбль, не гениальный Менцель, а Кнаус… Но самым общепризнанным идеалом мастера был, кажется, Фортуни. Сколько раз я слышал от Репина, что по совершенству рисунка с Фортуни никак не сравнится… Рембрандт. А Репин в свое время отлично копировал Рембрандта, — не ему бы упрекать великого голландца за «неправильно» нарисованный следок у трупа в картине «Урок анатомии» (Гаагский музей), на что он отважился, полемизируя с «Миром искусства». Репинское словечко — «плохо нарисованный Рембрандтом следок» вскрывает искусствовоззрение всей эпохи. Рисовать хорошо означало соблюдать академический канон. По этой теории, укоренившейся с тех пор, как существуют академии, законы перевода на плоскость трехмерной формы даны незыблемо, раз навсегда. Художник вправе менять комбинации форм, но контурная передача ракурсов, пропорций, рельефа, особенно — строения тела человеческого, подчинена нерушимым правилам. Это сама истина: природа такая, а не другая, рисунок такой, а не другой… Реализм XIX столетия, мы знаем, во всей Европе возник как реакция против академий (и у нас передвижники начали исходом из кокориновского здания), но реакция коснулась сюжета и композиции по преимуществу: истина канонизованного рисунка не была поколеблена. Истина эта от поколения к поколению успела пустить такие глубокие корни в сознании не одних художников, но и судей их, любителей, которым подпевала ее величество Толпа, — что всякое намеренное отступление смельчака от этой истины встречалось неподдельным негодованием даже наиболее равнодушных к судьбам искусства, как нарушение принципа, освященного всеобщей солидарностью. Погрешности от неумения прощались, бунт — ни за что! Во времена эпигонского, подражательного академизма (хотя бы и под знаменем борьбы за «свободу искусства») особенно ревниво оберегалась канонизованная правильность. Академическим реалистам — а к таковым можно отнести чуть ли не всех видных представителей разбираемой эпохи — блюстительницей канона казалась сама «объективная природа». И они проверяли себя, совершенствуясь в «естественности», очень просто… при помощи фотографий. Привычка искать в природе только то, что видят все, и выражать найденное тоже так, как все видят, лишила даже самых талантливых героев этого времени художнического героизма, без которого ничего долговечного не создашь. Вульгарность зрения, или, выражаясь философским термином: зрительной апперцепции, — иначе не назовешь первородного греха этой живописи, «фотографической» в идеале и потому беспомощной. Покорные догмату натуральности, жрецы ее считали правдой пустую видимость, не понимая уроков подлинно живописного реализма, т. е. правдолюбия, утверждающего не академические зады, а всегда новую и всегда личную выразительность формы. Самый способ писать картины вполне отвечал тогдашней эстетике. Подготовительный этюд с натуры и натурщик являлись ее альфой и омегой. Ничто так не преследовалось, как «отсебятина»: без объективной самопроверки нельзя было ступить шагу. Пейзажный этюд переносился на холст в увеличенном масштабе, а фигуры, помимо общих указаний этюда, писались непременно с моделей, а то и с манекенов, которых облачали в приличествующие случаю костюмы и ставили в позу. Тщательность в этом отношении доходила до мелочей. Но главное-то и ускользало чаще всего: художественная убедительность образа. Натурщик на картине оставался позирующим натурщиком, т. е. тем, чего ни и жизни, ни в воображении не бывает. На холст переносились более или менее живо модели в позах, более или менее «естественно» наряженные, на фоне переписанного без первоначальной непосредственности этюда. Вот почему так предательски отдают маскарадом эти столь документальные жанры. Эскизы почти всегда гораздо выразительнее и картиннее самих картин. Их спасает незаконченность. Видение художника, закрепленное красочным намеком и общим ладом композиции, не стерто рассудочной мертвописью. Вот почему, при сравнении с холстами старых мастеров, сюжетные холсты даже такого таланта, как Репин, неприятно действуют назойливостью движений, ракурсов, «типичных» фигур и выразительных ужимок. Мы отдаем должное таланту, сделавшему все, что от него зависело, чтобы преобразить загримированную модель, заострить притворный, окаменелый жест, вдохнуть неподдельное чувство в лицо, увековечить миг жизни, схваченный на лету зоркой памятью, но, как бы ни подчинялись мы внушению художника, не уйти от досадного сознания, что он связан, что изобразительные средства его ограничены ложными навыками, что он пренебрегает чем-то самым важным, бесплодно растрачивая силы на очень дешевую «правду». Репинский Иван Грозный, судорожно припавший к раненному насмерть сыну, — ярко написанная натура, не больше, так же и его Николай Чудотворец, театрально удерживающий руку палача, и театрально гневная царевна Софья, и смеющиеся натурщики с длинными усами и бритыми черепами, изображающие его «Запорожцев». Видение исторической были всего меньше поддается такому методу воплощения. Но так же и современный быт, перенесенный в картину этим приемом, обретает оттенок донельзя тусклой вульгарности. Художественно не впечатляют передвижнические «живьем» схваченные типы мужиков и чиновников, разыгрывающих бытовые сцены по указке живописца-режиссера. Уж во сто крат убедительнее, долговечнее, хотя бы мечтательные «пейзане» Венецианова. Разве вопрос тут в верности объективному факту? Искусство преображает факты, углубляет и возносит действительность, ту действительность, что существует для всех; потому что живет искусство вне человеческого времени и внутренняя правда его какой-то другой природы, чем наша преходящая явь. Художники во все века работали с натуры. Художественный реализм понятие очень древнее. Парразий и Зевскис прославились реализмом. За тысячелетия до христианской эры чистейшими реалистами умели быть и египтяне. Почти не было эпохи, где бы рядом с искусством стилизующим и фантастическим не пробивалось творчество, черпающее силы в смиренном или дерзком наблюдении природы, — традиция, бесконечно долгая, восходящая к доисторическим временам, к идолам дикарей и к охотничьим рисункам каменного века. Но никогда реализм не падал в эти низины тривиальности, не был так беден пророческим смыслом красоты. Мастера итальянского и французского Возрождения, голландцы, и большие и маленькие, тоже писали натурщиков и уж конечно не были менее наблюдательны и менее опытны технически, чем преемники их в конце девятнадцатого столетия, но, наблюдая натуру и стараясь передать ее возможно правдивее, они знали, что мир чудесен, полон неисчерпаемой, вездесущей красоты и что наследником этого богатства и творцом одновременно является человек в Боге и Бог в человеке. Они умели подражать природе, не отдаваясь в рабство факту, они угадывали в беспорядке линий и красок ритм и гармонию, в безличном хаосе повседневности прозревали строй личности. Они не боялись ни отступлений от рассудочных норм, ни явных несообразностей, когда сердце подсказывало, что так красивее, волшебнее, благодатнее и потому — вернее.

Н. Ге.

«Что есть истина». Христос и Пилат. 1890.

Н. Ге.

«Что есть истина». Христос и Пилат. 1890.

Вот этой благодати недостает русской живописи в разбираемую эпоху. Ее жрецы никуда не прозревали, ничего не угадывали. В природе видели одну натуру без чудес и без божества. Теоретический нигилизм, который был в моде тогда, куда менее страшен, чем этот нигилизм глаз. Приблизительно в то же время вся Европа переживала гнет плоской психологии, заблудившись в пустынях «точного знания» и безбожья. Мертвящий ветер из этих низин безводных иссушил русские нови. Молодое наше художество заразилось культом материи. Живописцы потеряли способность видеть чудеса, прозревать за предметами души предметов. Любуясь природой, они цеплялись за голое явление, не проникая в художественную сущность, задевая эту сущность только случайно, счастливым ненароком. Предаваясь психологизму, трагическому или комическому, в изображении человека, они считали цель достигнутой, если выходило «похоже», и не подозревали того, что правда искусства и с повод для сравнения с реальностью, a res réalissima[7]. Портреты их поражали сходством, и толпа рукоплескала, узнавая свое впечатление в созданиях искусства: внешний облик такого-то знакомца, имярек. Но почти в той же мере, что и в сюжетных композициях, и на портретах человек оставался натурщиком… «Вот-вот заговорит», — восхищался обыватель: портретист заносил на холст и вставлял в раму то самое, что он, обыватель, наблюдал в жизни. И не без чувства самодовольства обыватель называл портрет гениальным… Впрочем, в области портрета достижения все же бывали гораздо значительнее. Внимание художника меньше рассеивалось сторонними соображениями. Сюжет заключался в самой модели; не надо было ее натаскивать на драматическую роль (хорошенькую горничную Машу — на роль Офелии и черноволосого дворника Степана — на Бориса Годунова). Модель, хотя бы урывками, жила своей подлинной жизнью перед портретистом особенно если он не слишком требовал неподвижной позы. Тайна лица человеческого, единственного, неповторимого подобия Божьего, что так волнует нас в иных портретах древних мастеров (да и в их сюжетных картинах как часто все действующие лица — чудесные портреты!), эта великая тайна личности нет-нет а проглянет сквозь маску «схваченного живьем» современника; нет-нет а свободнее проявится темперамент мастера в выборе тона, блеснет правда не копииста, а творца. Замечательные во многих отношениях портреты дали и Репин, и братья Маковские, и даже Крамской и Перов. Утешают удачи, столь же несомненные, в целом ряде эскизов и этюдов, удачи, за которые многое прощаешь написанным с них законченным произведениям. Суриковский эскиз к «Боярыне Морозовой», из собрании И. С. Остроухова, гораздо убедительнее и живописнее самой знаменитой картины, — несмотря на бесспорную мощь автора, наиболее вдохновенного из плеяды восьмидесятников, — картины, все же отдающей паноптикумом восковых фигур: в грубо театральной колоритности ее с резкими тенями и разливами черноты исчез первоначальный красочный замысел, а вместе с ним и жуть видения-были. Впрочем, Суриков уже принадлежит отчасти к последующему поколению и о нем речь впереди. Непокорная гениальность помешала также Ге сделаться типичным семидесятником, но подготовительные картоны и у Ге, фанатичного и порывистого натуралиста-визионера[8], впечатляют гораздо сильнее, чем его композиции на евангельские темы в натуральную величину. Недосказанностью своей намного красноречивее и некоторые эскизы Репина, — особенно вспоминается мне набросок, кажется акварелью, к «Убиению царевича Грозным», из коллекции Ханенко. Художник долго обдумывал композицию своего кровавого сюжета и остановился наконец на неудачнейшем варианте. Законченная картина, роковым образом, в ту пору оказывалась неудачным вариантом. Не от недостатка таланта — от ложности системы. Всю любовь к своему делу художник вкладывал (передвижники ли не были преданы искусству!) в повествовательное сходство с подлинной жизнью, в суетную выработку наводящих подробностей. Творческое воодушевление расходовалось попусту: в усилии представить все как можно нагляднее и рассказать как можно вернее, не преступив, Боже упаси, запретных порогов, за которыми начинается произвол и грезы. О том, что сама по себе художественная форма (качество и характер найденных живописцем уклонов линий, найденного цвета и последовательности тонов, вплоть до способа наложения на холст красок) является таинственной сутью живописи; что, именно вступая в «запретные» области, за пороги элементарно видимого, — где ничто не требует проверки, ибо все происходит по вдохновенной воле творца, — он, творец, перестает быть только ремесленником, служа своему призванию открывателя красоты, пути тайного к Богу; словом, что живопись есть живопись, — об этом ничего не хотел знать художник. Он верил тем, которые говорили, что явью земной, устроенной по законам точной науки, исчерпывается мир очарований. Он верил, что эта явь ни чуточки не таинственна и что стоит ему тоже сделаться ученым в своей специальности, беспристрастным наблюдателем, и в картинах его откроется истина, которую глупо коверкали прежде суеверные богомазы и неинтеллигентные фантазеры. Нужна только объективная точность формы и, конечно, достойный повод показать свои наблюдения, т. е. интересный, не совсем обычный сюжет, будь то пейзаж или жанр. При этом, конечно, большую и роковую роль сыграла уже упомянутая фотография: природа, действительно объективная, схваченная объективом аппарата. Фотографическая перспектива, фотографическая мгновенность и заодно фотографическая чернота. Тот, кто делал снимки на солнце, прекрасно знает, как характерно подчеркиваются тени объективом. Природа мстит человеку за желание механически воспроизвести ее облик: уродством, карикатурно похожим на правду. Получаются — извращенные бесцветные светотенью отношения красок, извращенная трехмерность и, главное, извращенное, неживое движение, потому что — закрепленное в миге, не существующем для нашего глаза. Все эти уродства фотографических снимков мы встречаем у художников разбираемого периода, в картинах Репина, Прянишникова, Маковских, Савицкого, Верещагина, Лемоха, Максимова, Ярошенко, Неврева, Корзухика, Литовченко, Бодаревского и т. д. Я не могу сказать, что они писали по фотографиям (если и случалось, то, конечно, в виде исключения), но бесспорно: в подготовительном материале, которым они пользовались, были и снимки с натуры. Не надо знать этого, — хотя мы знаем, — чтобы все-таки не осталось ни малейшего сомнения в происхождении многих, очень многих деталей, а подчас и отдельных кусков картины и даже всей композиции целиком. Не так давно пейзажист Крыжицкий кончил жизнь самоубийством, когда был уличен неким жестоким критиком в списывании своих ландшафтов с фотографий. Я не оправдываю жестокости критика (хотя мог ли он предвидеть такое трагическое последствие своего разоблачения?), но, в сущности, факты, на которые указал жестокий критик, настолько обычны, что если бы остальные художники старшего поколения отличались совестливостью Крыжицкого, то, вероятно, ни один из них не умер бы своей смертью. Кто из портретистов доброго старого времени не писал, при случае, портретов с фотографий? Ничем зазорным это и не считалось. «Проверить» по фотографии — входило в число приемов по уточнению рисунка. Любопытнее всего, что, глядя на подобный портрет, исполненный со снимка, и сравнивая его с другими — того же мастера, далеко не всегда скажешь, что в данном случае художник обошелся без живой модели, а просто увеличил самую обыкновенную карточку. Точно так же, когда просматриваешь черные репродукции с пейзажей того времени — Шишкина, Верещагина, Орловского, Волкова, Ендагурова, Киселева и др., не сразу увидишь: живопись или не живопись? Вопрос тут, конечно, не в заимствовании, не в плагиате у фотографической пластинки, а в фотографическом восприятии природы. Я далек от мысли, что вырождение реализма в фотографичность испытала только русская школа 70–80-х годов. Фотографизм — явление характерное для европейской живописи, начиная со Второй империи. Эта болезнь искусства не изжита и по сию пору, хотя теперь модные знаменитости больше не «фотографируют». Все же должно сказать, что ни в одной стране фотографизм художнического восприятия не был таким повальным, как у нас. На Западе живописное правдолюбие эволюционировало в красочный эмпиризм «художников впечатления», импрессионистов, задолго до первых русских plein’air’ов[9]. Параллельно не прерывалась в Европе и традиция монументальной, «большой» живописи. Нам, русским, пришлось отвоевывать с большим опозданием то, что было уже завоевано Западом: право на индивидуализацию формы и освобождение живописи от литературы. Кроме того, на Западе бездуховность изобразительных средств в самое упадочное время не была до такой степени общим недугом; краски не засорялись такой фотографической чернотой; повествовательный реализм не отличался таким безвкусным направленством (что объясняется и особыми политическими нашими обстоятельствами); эстетика прошлых эпох не вызывала столь принципиального отрицания, и обывательское невежество не царило так безраздельно в художественных мастерских. Европейская живопись помнила о своей величавой истории, национальные светочи искусства если и забывались — не надолго; к ним постоянно возвращались искатели новых путей, как бы радикальна ни была их вера. Сознание преемственности и пафос личного начала — эти стражи европейской культуры — оберегали чувство красоты, хотя бы в кругах избранных, от посягательства ложных теорий и дурной моды. Рядом с дурной модой пробивали себе путь и другие лозунги, другие независимые течения.

Ф. Кнопф.

Сфинкс (Искусство). 1896.

Ф. Кнопф.

Сфинкс (Искусство). 1896.

Запад жил сложною жизнью сталкивающихся правд и противоречий. Доминанта не заглушала аккорда, а то и резких диссонансов. Смена отцов детьми происходила порою не менее бурно, чем у нас, но не сопровождалась с обеих сторон такой ожесточенной враждою. В России все ломалось радикальнее. Горючий материал долго и незаметно накоплялся, и пламя очередного пожара взмывало вдруг каким-то вулканическим извержением. Старому, изжитому не было пощады, и, зная это, старое цеплялось за прошлое свое величие и мстило молодому упорно, сварливо, всеми способами. В смене художественных поколений на Руси радикализм ломки и ожесточенность междоусобия объясняются, следовательно, характером общего русского эволюционно-культурного процесса. Он совершался порывами, скачками и притом на поверхности нации, почти не затрагивая народной толщи. Россия, в значительной степени отделенная стеной от Европы, где волны искусства сменялись с ритмической постепенностью, а если, случалось, выходили из берегов при столкновении друг с другом, то вызывая лишь местные наводнения, не потопы; художественная Россия, не связанная культурно с первобытными массами населения, творящая на верхах, в столичных центрах не поспевавшей за Западом огромной империи; художественная Россия, при Петре утратившая свою византийскую традицию, а при Царе-Освободителе традицию восемнадцатого столетия; новая, по-интеллигентски «не помнившая родства» Россия, хватавшаяся то за случайные образцы европейской живописи, то за пресловутую стасовскую самобытность, ложнозападническая и ложнославянофильская Россия передвижных и академических выставок — оказалась в середине 90-х годов накануне одного из этих испепеляющих «вчерашний день» пожаров. На арену выступило поколение деятелей искусства и художников, которому суждено было не оставить камня на камне от академического реализма и реалистского академизма «отцов» и распахнуть настежь двери в Европу конца века и вместе с тем оглянуться восхищенно на забытые красоты «дедов» и «прадедов». Перед этим поколением, вернее сказать, перед избранными представителями этого нового поколения предстала огромная задача, и эта задача была выполнена с быстротой и увлечением поистине русскими, словно в предчувствии краткости отпущенного историей срока.

О. Бёрдсли.

Саломея. Иллюстрация к драме О. Уайльда «Саломея». 1895.

О. Бёрдсли.

Саломея. Иллюстрация к драме О. Уайльда «Саломея». 1895.

Пожар загорелся, конечно, не в один день, и я попытаюсь дальше рассказать, как он подготовился в сознании наиболее ярких выразителей той переходной полосы творчества, когда старое, отмиравшее было еще слишком сильно, чтобы движение молодое могло быть замечено и оценено по достоинству. Оно только пробивалось, смутно волновало, не вызывая ни страстных похвал, ни нападков. «Менялся» Левитан; удивлял святорусскими сказками Нестеров; ворожил в провинциальной безвестности, а позже в Москве, кое-как поощряемый кучкой меценатствующих любителей вдохновенный Врубель; созревал передвижник Серов, непокорный преемник Репина и благодарный слушатель Чистякова, и другой ученик этого единственного в Академии наставника, у которого можно было кое-чему научиться, Константин Коровин; кипятился и смущал староверов вольными речами на мюссаровских «понедельниках»[10] экспансивный пустоцвет Ционглинский; ревниво воспитывал в любви и трепете к чистому искусству птенцов своей мастерской маститый Куинджи, изверившийся в себе, не выступавший больше на выставках и в глубокой тайне творивший что-то новое; писал уже свои проникновенные исторические были Андрей Рябушкин; в Москве зачиналось русское «неовозрождение» около Саввы Мамонтова; в Петербурге несколько молодых художников, с Александром Бенуа во главе, изучали сокровища Эрмитажа, набирались нового эстетского духа, скитаясь по заграницам, и готовились к приступу передвижнической Бастилии… Но все это было известно немногим посвященным. До самого конца 90-х годов, насколько я припоминаю, один Левитан поражал смелостью красок и мазка да Виктор Васнецов вызывал горячие споры необычностью тем и новизной подхода к натуре сквозь грезу сказочную (благодаря чему и утвердилась за ним надолго слава гениального новатора, хотя, в сущности, он не был ни нов, ни гениален). Васнецов сделался своего рода символом живописного дерзания. После картин Касаткина и Мясоедова сердце отдыхало на его «берендеевских» декорациях, на его картинах-сказках и на росписи Владимирского собора в Киеве. Я сам разразился в ту пору (уже около 25 лет назад) восторженной статьей об этой росписи, не заметив, кстати сказать, того, что было сделано рядом Врубелем. Впрочем, кто тогда понимал Врубеля? И все-таки «пожар» начался с Васнецова. Недаром его «Три богатыря» появились одновременно на страницах первого номера «Мира искусства» и в первой же книжке конкурирующего журнала «Искусство и художественная промышленность». Оба лагеря признали Васнецова своим. Он ничего не «открывал», но ни от чего и не замыкался. Он чувствовал правду нового, хоть не умел ее выразить. Его переоценили декаденты (жестко отплатившие ему за это впоследствии) и не отвергли староверы… На Васнецове враги столкнулись… чтоб разойтись с тем большей страстностью. Война была объявлена. По выходе первого номера «Мира искусства» (1898) как-то сразу все вспыхнуло: вскрылись накопившиеся противоречия, просияли почти никому не ведомые таланты, подверглись яростной критике любимцы публики, закипела лихорадочная «переоценка ценностей», пахнуло в мирных дотоле резиденциях товарища-передвижника XVIII веком, ампиром, европейским декадентством и русскими декадентствующими кустарями из мастерских мамонтовского села Абрамцева и «Талашкина» кн. Тенишевой. Сразу загорелся сыр-бор, по крайней мере так казалось непосвященным. Сплоченной группой выступили какие-то совсем необычные мастера, которых дружеская критика возносила до небес, а критика враждебная обзывала всеми словцами литературной и подчас нелитературной брани. Сразу оказались меценаты именно у этой «упадочной» живописи, любители чахоточных призраков Нестерова, блудливых барышень Константина Сомова, левитанского импрессионизма, малютинских майолик, сумасшедших врубелевских «Демонов» и «Царевен». И сразу как-то померкли недавние властители дум, вместе со своим направленством и анекдотизмом, и выскочили к ужасу правоверной интеллигенции некие новые интеллигенты, правда немногочисленные, но смелые, оригинальные и широко образованные, которые начали все толковать «наоборот». Идейное содержание было объявлено зловреднейшей ересью живописи, на столбцах дягилевской «хроники»[11] появились длинным списком имена чуть ли не всех корифеев столь популярной национальной школы с кратким указанием на то, что им не место в музеях, и в то же время откуда-то из кладовых музейных, из фамильных особняков и дворцовых собраний выглянули на свет Божий отечественные светочи времен Людовиков империи, о которых не вспоминало больше неблагодарное потомство. И сразу Петербург из некрасивого, «умышленного», как сказал Достоевский, города[12], заклейменного казенщиной ненавистной памяти Аракчеева и Николая Павловича, превратился в красивейший из городов Европы, в неподражаемый Санкт-Петербург Великих Петра и Екатерины и Благословенного Александра. И повеяло из-за границы всеми красочными очарованиями балованной современности: английскими туманно-красочными пейзажистами и прерафаэлитами[13], французской батиньольской школой, фантастикой немецкого модернизма с Бёклином, Штуком и Максом Клингером; повеяло богемой Латинского квартала, веселым язычеством молодого Мюнхена, порочной изысканностью Бердслея и всеми противоречиями европейского бунта — и морализующей мистикой Метерлинка, и мистическимимморализмом Ницше, и эстетством нового Брюмеля, Уайльда, и религией «искусства для искусства» поэтов-парнасцев[14], символистов, верлибристов, и проповедью индивидуализма à outrance[15], и стилизацией… Вся эта новизна привилась в России удивительно быстро, несмотря на дружное противодействие «стариков». Кто из них в счастливые дни передвижных триумфов мог думать, что из мастерской Репина, здорово живешь, выскочит мужичок Малявин и развернется во всю русскую ширь такими кумачовыми вихрями, что голова от них закружится и у привыкшего ничему не удивляться Парижа? что сын известного хранителя Эрмитажа А. И. Сомова, человека старых правил в искусстве, юноша-Сомов заговорит неожиданно на странном своем языке о кисейных девах и затянутых в рюмочку кавалерах 30-х годов, да так заговорит, что заткнет за пояс самых переутонченных петиметров декадентского Запада, оставаясь при этом донельзя русским мечтателем-баричем, по-русски задумчивым, неугомонно-пытливым и почти задушевным? что на берегах Невы вождем целой школы стилистов и графиков станет вдруг художник, которого родина как будто вовсе не Петербург, а Версаль Короля-Солнца, Рим Бернини и Венеция Казановы и Пиетро Лонги, и что этот острый художник, блестящий ученый, пламенный театрал и декоратор с нерусской фамилией, Александр Бенуа, несмотря на все свое тяготение к маскараду великого века и космополитические теории, окажется гораздо более русским, более петербуржцем, чем живописцы-интеллигенты, писавшие гоголевских чиновников и купчих Островского по Кнаусу, Дефреггеру и прочим дюссельдорфцам? что ученик Чистякова, примерный рисовальщик с традиционных гипсов, автор строгих «академий» акварелью, которые сохранялись в музее Академии художеств, очутившись на свободе, в какие-нибудь три-четыре года сожжет свои академические «корабли» и после непонятого труда, подвижнического, одинокого, полного мучительных срывов, просияет немыслимым великолепием своего «Демона»? Кто ожидал откровений почти неведомого, гениального, безумного Врубеля? Кто ожидал и того солнца, что осветило внезапно холсты наших пейзажистов, набравшихся смелости у импрессионистов Парижа, — солнца, которому мешали сиять коричневые тени вчерашних законодателей «колорита»? Кто бы сказал, зная ранние, передвижнические портреты Серова, хоть и отмеченные уже печатью одному ему свойственного мастерства, что он, вместе с Левитаном, откроет смиренную красоту нашей деревенской природы и, восприняв уроки западных учителей и русского европейства, достигнет в портрете психологической четкости и мастерства, каких редко достигали и крупнейшие портретисты Запада? Что предсказывало столь буйный расцвет нашего декоративного, вернее — декорационного искусства, вобравшего в себя формы и краски всех эпох и стилей, от Византии и Персии Сассанидов до пудреной роскоши своих и чужих придворных парадизов, от Древнего Крита до русского народного лубка? Ведь в этой области, театральной, сценически живописной, петербургские и московские «декаденты» показали неожиданно способность свою не только учиться у Европы, но и учить Европу. Повторяю, все это случилось на удивление быстро, головокружительно! Можно сказать, «оглянуться не успела» художественная Россия на свое прошлое, не успела заучить как следует имена великих зодчих екатерининских, елизаветинских и александровских времен, не успела вспрыснуться «живой водой» современного французского гения, преодолеть влияние нудных немцев-указчиков и оперно-слащавых итальянцев — как стала самостоятельно творить, завоевывая область за областью давным-давно совершенно не разрабатывавшиеся у нас отрасли искусства: книжное украшение, иллюстрацию, гравюру на дереве, плакат, мебельное производство, майолику, фарфор, вышивки и т. д. Одновременно началась и огромная художественно-историческая работа по приведению в известность памятников национального прошлого, по систематизации сокровищ старины, по изучению истории родного искусства. Творческий энтузиазм этих лет, первые яркие удачи деятелей, заложивших основание последующей художественной культуре, — красивая страница нашей новой Истории, трагически оборвавшейся теперь в дни великой смуты. Новое — подлинное — русское европейство зачиналось в те годы, — они совпали как раз со столетней годовщиной величайшего русского европейца, Пушкина. Был национальный порыв, была мечта о грандиозном здании державной России, о здании чудесном, об эстетическом увенчании ее веков. Пусть были и ошибки, даже грубые ошибки, и преувеличения, и самоопьяненностъ успехом, и дилетантство, и снобизм в этом увлечении эстетикой, и чрезмерность в хуле на ближайших предшественников, и недостаточная мудрость в оценке собственных сил, пусть рухнуло без остатка и само величественное здание, воздвигнутое самонадеянной грезой, — движение, о котором я говорю, останется доказательством великих возможностей, таящихся в русском просвещенном сознании.

Г. Моро.

Видение. 1874–1876.

Г. Моро.

Видение. 1874–1876.

Группа художников и литераторов (Мережковский, Гиппиус, Розанов, Сологуб, Минский, Бальмонт), вместе с несколькими меценатами, объединилась в конце 90-х годов около журнала «Мир искусства»[16]. Под этим же знаменем начались тогда выставки, которые устраивал сперва единолично С. П. Дягилев, а затем «Союз»[17] самих художников, потребовавших прав «республиканского» образа правления. И журнал и выставки сыграли очень большую роль в развитии русского искусства, — в развитии того направления, какое оно приняло и каким возглавлялось вплоть до последних лет перед революцией. Нельзя назвать, однако, «Мир искусства» определенной школой живописи, нельзя приписывать его деятельности четко очерченных живописных задач. Мирискусники умели убедительно доказывать, чего не надо делать художнику, но не указывали как надо делать. Приемлемым, нужным, желанным было признано все яркое и самостоятельное, все вызванное к жизни исканием красоты и верой в неограниченные права формы. «Улыбкой божества» назвал искусство Дягилев во вступительной статье своего журнала, и это определение действительно выразило тот эстетствующий гуманизм, которым проникнулись дягилевцы. В этом редакторском вступлении были намечены пути и пристрастия людей, убежденно тяготевших к «последним словам» европейской современности и вместе с тем влюбленных в художественные сокровища национального прошлого… и, конечно, решительно отрицавших кумиров вчерашнего дня, за исключением двух-трех: Сурикова, Ге, Репина (последний даже примкнул было к «Миру искусства», правда ненадолго). Я охарактеризовал выше наш академический реализм, выпукло представленный передвижничеством, и намеренно подчеркнул его успех у публики 70–80-х годов и несостоятельность изобразительной его догматики (не настаивая на достоинствах отдельных произведений и мастеров) именно для того, чтобы ярче обозначились контуры пришедшего на смену передвижничеству и глубоко враждебного ему искусствовоззрения. Резкое осуждение старого было неизбежно. Им определялось отчасти все содержание новой веры. Знак минуса убежденно ставился там, где прежде ставили плюс, и наоборот, все, что отвергалось прежде, как антихудожественное «кривляние» или эпикурейское баловство, теперь особенно поощрялось. Форма была провозглашена владычицей живописи, и приветствовались все уклоны формы от обычных навыков, все подходы к живописи «не с того конца», все изощрения, хотя бы явно переходящие в парадоксальную изнеженность и в любительский маньеризм. Культ натуры заменился культом стиля, дотошность околичностей — смелым живописным обобщением или графической остротой, сугубое приверженство к сюжетному содержанию вольным эклектизмом, с тяготением к украшению, к волшебству, к скурильности исторических воспоминаний. Впрочем, нет возможности определить точно эту живопись, быстро разросшуюся во многих направлениях. Лозунгом «Мира искусства» была свобода: индивидуализм, неограниченный выбор средств, самодержавие творца. Вкусы дягилевцев в области иностранной живописи были самые разносторонние. Избранными вместе оказались и величавый символист Сорбонны Пюви де Шаванн, и неподражаемо едкий рисовальщик парижских балетных «крыс» Дега, и феерически салонный Бенар, и плеяда солнечно этюдных импрессионистов, и великий Менцель, и казавшийся великим Бёклин, тогда еще не развенчанный Мейер-Грефе, и Штук (о них горячие статьи писал Игорь Грабарь, корреспондировавший в «Мир искусства» из Мюнхена), и другой немец реалист pur sang[18], размашистый и черствый, как все современные немцы, Либерман, и еще более размашистый реалист, швед Цорн, и ядовито-чувственный график Обри Бердслей, типичнейший сын века и той Англии, о которой кто-то сказал, что «в пороке она еще лицемернее, чем в добродетели», и многие другие баловни славы, которых тогда Россия узнала впервые. Так же разнообразны были и произведения русских экспонентов «Мира искусства». На выставках рядом с двусмысленными видениями Сомова появлялся помолодевший Репин, которого дягилевцы почитали за горячие краски, невзирая на явную старомодность его «сочного» натурализма; рядом с ампирными виньетками Лансере и версальскими импровизациями, тоже просившимися на страницы роскошно изданной книги Александра Бенуа, ослепляли густо вылепленные маслом, безудержно алые, пунцовые, вишневые, цвета барбариса, маков и полевой гвоздики, сарафаны неизменно красных, кумачных малявинских «Баб»; рядом с русскими сказками Малютина и Головина, проникнутыми мечтой о Древней Руси и дилетантизмом скороспелых самородков, висели доведенные «до точки» портреты Серова, мастера, прежде всего говорившего на разных языках своего искусства о ценности не живописных исканий, а найденной формы, и тут же приводил в недоумение даже самых смелых новаторов пламенно искривленный, еще непонятый, замкнутый в волшебном мире своем Врубель. Нет, это была не школа и не доктрина, а «всеприятие вкуса» и, если угодно, художественный авантюризм, не боявшийся ни противоречий, ни любительства. Одно всех связывало — ненависть к обывательской рутине, к будням рассудочного и отсталого ремесла и к пошлости дешевого ловкачества, вера в праздник искусства и в самоутверждение личности художника через красоту, которую он увидел и запечатлел полноправно. На смену передвижникам, проповедникам полезной живописи и объективной «правильности», ревнителям «здравого смысла» и бытового анекдота и последышам академизма, подчас очень нарядным, но внутренне пустым, пришло поколение энтузиастов творческой «бесполезности», субъективного искания, неожиданных парадоксов цвета и стиля… поколение созерцателей поэзии минувших веков. Переворот совсем в русском духе: скачок в будущее, взрыв накопленных за долгие годы дремавших сил. И конечно — взрыв на поверхности, как все дотоле бывшие взрывы нашего культурного бытия. Безусловно чуждым оставался этот праздник искусства не только народным массам — с ними по-прежнему никто не считался, — но и той большой интеллигентной публике, которая не могла угнаться за произошедшей переменой вкуса и негодовала на ее глашатаев. Успех этого праздника, также несомненный, никак нельзя, однако, сравнить с тем благодарным признанием семи- и восьмидесятников, о котором я напомнил. Загоревшись радугой эстетизма, далекого от насущных злоб дня и от привычных представлений интеллигента о «живописной правде», русское искусство наступавших 900-х годов как бы оторвалось от широкой общественности и от разросшихся художественных кругов, которые продолжали жить если не направленством изжитого передвижничества, то во всяком случае близкими ему формами опасливо подражательного новаторства, которое встречало одобрение признанных авторитетов. Идиллия была нарушена, конечно, и в этих кругах. Академическая молодежь, после реформы Высшего художественного училища[19], набралась храбрости и к профессорам, руководителям мастерских, проявляла не прежнее почтение; более даровитые из учеников то и дело перебегали в лагерь «декадентов» — сам Репин, хоть вскоре и раскаявшийся, показал дурной пример, выступив раз или два на выставках Дягилева. Выбор иностранных картин, которыми просвещал отечество этот неутомимый и блестящий arbiter élegantiarum[20], тоже не мог не влиять на вкусы; влияли и запальчивые статьи Александра Бенуа, говорившего часто то, о чем смутно догадывались и непосвященные… Но все же переубедить толпу и угождавших ей «жрецов искусства» было тем труднее, чем изысканнее было искусствопонимание новых жрецов. Да и «старики» не складывали оружия, пуская в ход все средства обороны и нападения.

П. Гоген.

Женщина с цветком. 1891.

П. Гоген.

Женщина с цветком. 1891.

Я уже упомянул о появившемся одновременно с «Миром искусства» консервативном журнале «Искусство и художественная промышленность»[21]. Издание, поддержанное Обществом поощрения художеств[22], началось торжественно, с необычайной роскошью иллюстраций, бумаги и заставок в старорусском стиле с большим числом сотрудников и широкой программой. Мобилизованы были все силы. Редакция позаботилась о разнообразии материала, не чураясь новизны, имея в виду и педагогические, и широкопросветительные цели, интересы археологии и нужды ремесленников. Но сразу почувствовалось, откуда ветер и на чью мельницу вода. В первом же выпуске была напечатана целая поэма «брату-передвижнику», по случаю двадцатипятилетнего юбилея товарищества. Это обстоятельство больше, чем что другое, обрекло предприятие Общества на полнейшую неудачу; однако издание само по себе, прозябавшее под редакцией Собко довольно долго, сплотило ряды антидягилевцев и, хотя никем не читалось, потому что читать в нем было нечего, противодействовало попыткам «декадентов» завести свои порядки и в официальных учреждениях (музеи, художественные училища, охрана памятников старины и т. д.), и на поприще прикладного художества… Впрочем, журнал Собко может быть и ни при чем, он действительно прозябал. Но далеко не прозябали власть имущие староверы, которые считали допущение художественных новшеств чуть ли не государственной опасностью! Позиции остались за ними, за теми, которые занимали их раньше. Борьба, выигранная «Миром искусства» на просвещенных верхах, была, в сущности, проиграна в масштабе национального строительства. Не удалась реформаторская деятельность кн. Волконского и Дягилева в Мариинском театре[23]. Александру Бенуа, блестяще начавшему журнал Общества поощрения «Художественные сокровища России»[24], пришлось уйти, передав редакционный портфель Адриану Прахову, блестяще похоронившему это красивое дело (оно возродилось, уже в 1917 году, кружком любителей коллекционерства и старины, в форме художественно-исторического журнала «Старые годы»[25]). Заведование Императорским Эрмитажем наследовалось по-прежнему представителями сановной аристократии. Официальные заказы, на которые не скупился двор, попадали в руки модных рутинеров, порою очень невежественных, плодивших монументальные уродства и портивших прекрасные памятники столицы, несмотря на вопли молодых зодчих, заразившихся от «Мира искусства» любовью к старому Петербургу. Только значительно позже атмосфера недоверия к мирискусникам разрядилась настолько, что они стали если не направлять художественные события, то хоть заметно влиять на «сферы», от которых в последнем счете все зависело. Но к тому времени поугас пыл зачинщиков движения, и потускнела их вера в торжество своей правды, и разъединились усилия «молодых». Жизнь брала свое. Наметились новые течения, оппозиционные «петербургскому» эстетизму, который, в свою очередь, оказался уже отсталым. Новые волны нахлынули с Запада, на этот раз воистину разрушительные, таившие в себе семена буйных всходов такого художественного революционерства, перед чьим радикализмом побледнели все дерзания «декадентов», обвинявшихся теперь в том самом академизме и анекдотизме, с которыми они так горячо боролись. Причиной этой неудачи мирискусников, которую вряд ли вознаградило и запоздалое признание их заслуг властью уже после революции, явились не только внешние обстоятельства, так сказать, историческая обстановка, на фоне которой протекала их деятельность, но также грехи самой этой деятельности. Талантливости было много, и критического задора, и многостороннего вкуса. И все же наличные силы не соответствовали грандиозности задач. Для окончательной убедительности недоставало ни морального упорства, ни трудолюбия. Работа «Мира искусства» не была подвигом, профессиональным подвигом, а скорее увлекательной игрой, эстетическим барством с оттенком пресыщенности, славолюбивого легкомыслия и гурманства. Был еще и оттенок презрительного снобизма по отношению к инакомыслящим и «непосвященным», и нежелание снизойти до толпы, заняться популяризацией новых идей, пожертвовать временем на «малых сих» и пойти навстречу менее просвещенным, но, может быть, не менее искренним по-своему любителям художеств и просвещения. Россия чутка к сердечности учительства. Снобизм не одного «Мира искусства», но и всего русского новаторства только отдалил от него и без того далеких, а в самой среде новаторов обострил самолюбия и личные притязания. Не проповедуя доктрины, в собственном значении слова, мирискусники, поставившие себе такие широкие, такие патриотические цели, оказались тем не менее не чуждыми кружковой нетерпимости, которая явилась вскоре главной причиной и расколов в их рядах, и вражды между передовым Петербургом и передовой Москвой, и безвременной смерти журнала Дягилева, и удаления его самого с художественного поприща в России на поприще устройства русских балетных сезонов за границей. Его роль вдохновителя молодых художников и чуткого исследователя старых отечественных мастеров окончилась уже в 1905 году, после устроенной им в Таврическом дворце выставки русских портретов, не сравнимой ни с какой другой по художественному значению и историческому интересу. Издать эту в своем роде единственную портретную галерею, хотя были возможности и нужные средства, он так и не удосужился. Не знаю, сохранились ли в целости хотя бы фотографии, в свое время снятые, но многие оригиналы, вывезенные Дягилевым и его помощниками (между которыми тогда уже выделялся талантливейший барон Н. Н. Врангель, умерший в годы войны) из дворянских поместий России, погибли безвозвратно в разрухе и разгромах революции. Таким образом, никогда уже не довершится этот недостроенный памятник русской живописи. Я указываю на этот случай как на пример недостаточной последовательности усилий, которые должны были укрепить славу нашего художественного наследия и тем самым — кто знает? — укрепить и все здание культуры нашей, что обрушилось так безысходно трагично, подорванное, сметенное грозным обвалом народных масс… Ничего не изменилось бы, разумеется, будь Дягилев менее страстным любителем балета и заграничных лавров… Но разве он один бросил начатое, не сдержал обещаний, уклонился от дела, быть может, не сулившего скорой награды? Разве не все мы, принимавшие участие в этом культурном зодчестве, от которого всегда зависит так много для бытия национального, мы, воспевшие столицу Великого Петра и мечтавшие увидеть ее очищенной от вандализма бездарных царствований, вновь преображенной трудами вдохновенных строителей, в блеске и славе, какими венчали ее «дней Александровых прекрасные начала», мы, верившие в миссию европейского Петербурга, великодержавного сына Москвы, наследницы Новгорода, чьим религиозным творчеством мы восхищаемся не меньше, чем светской пышностью наших барокко и классики, — разве все мы исполнили до конца то, что было подвигом искусстволюбия во имя родины? Россия осталась за нами страной недовершенных усилий и недостроенных памятников. Мы сумели полюбить ее прошлое, поняли огромное значение преемственности в жизни народа и поняли европейскую сущность русского гения, воспринявшего, вместе с христианством, идею творческой личности и приобщенного, — сперва через Византию, а с XVI века и через ближний и заморский Запад, — эллинистической традиции (правда, заглушенной «татарским» бытом, но живой в нашем древнем искусстве)… Мы загляделись в окно, прорубленное царем-плотником, на «страну святых чудес»[26], как сказал Хомяков, на «нашу вторую родину»[27], как подтвердил Достоевский, и захотели праздников искусства, — мы знали, что нет более могущественных доказательств культурной правоты. И нам отчасти удалось заставить себя слушать. Не прошло десяти лет после первой выставки «Мира искусства», как нельзя было узнать русского художества и русской художественной культуры. Помимо завоеваний в области живописи, скульптуры, театра заложено было прочное основание истории русского искусства. Ее вовсе не было прежде, если не считать очень специальных исследований по истории церковной археологии, печатавшихся Академией наук и Археологической комиссией. Появился ряд фундаментальных сочинений и по всеобщей истории искусства. Эрмитажные собрания, вызывавшие любопытство одних знатных иностранцев, стали предметом изучения для целой группы русских ученых. На книжном рынке появилась, наконец, художественно изданная книга и расцвела русская графика: сразу мы чуть ли не опередили в этом отношении Европу, где современная машинность, фабричная рутина лишили книгу былого графического очарования. И далее, какое возникло множество хранилищ красоты и частных собраний! Какие невиданные и на Западе выставки, например упомянутая «Таврическая», или «Елисаветинская», устроенная Врангелем в Академии, или «Сто лет французской живописи» по случаю годовщины двенадцатого года. И далее, какой обещающий рост архитектуры! После временного увлечения разудалой декадентщиной (особенно в Москве) и финско-шведским модерном (в Петербурге), в то время как на Западе зодчество застывало на шаблонно-эклектической нарядности, на уныло казарменном доходном комфорте и дешевой уютности особняка-виллы, молодые русские зодчие, выученики прекрасно поставленного архитектурного отделения Академии, возрождали классику, проникаясь гением раннего Ренессанса и продолжая дело наших несравненных строителей XVIII и начала XIX веков: Старова, Воронихина, Захарова, Казакова и др. И тем не менее я возвращаюсь к моему вопросу: все ли было сделано нами и так ли сделано, как нужно, чтобы не распалась храмина, чтобы не расшатали ее годы великого испытания огнем и мечом? Нет, не все и не так. Передовая художественная Россия жила отъединенной жизнью, поглощенная внутренней рознью, чуждаясь широких кругов населения. Буржуазия, к которой естественно переходило государственное первенство, приобщаясь новой эстетике, — надо же сознаться, — не крепла духовно и нравственно, а только заражалась эпикурейским снобизмом, тогда как в искусстве нарастала волна дикого бунта, стирая чувство национальных целей, и беспомощно недоумевала толпа непричастных зрителей, не направляемая ничьим бескорыстным учительством. Я не говорю о народных массах, до которых было далеко… Да ведь не эти массы повернули революцию в пролетарское русло: повернула все та же полуинтеллигенция российская, напичканная Марксом; ей удалось вырвать «бразды царей» из слабых рук культурного меньшинства. Вот эту-то стихию мы проглядели, с ней не считались, от нее не уберегли святыни. Демократизация была просто не в моде на эстетических башнях. Насадителям изысканного европейства не было дела до толпы непосвященной. Тешась своим превосходством, самодовольно замыкаясь на Парнасе и взращивая орхидеи в теплицах, «посвященные» брезгливо сторонились улицы и угарных фабричных закоулков. Не сознавали грозы снизу, озабоченные местничеством на верхах. Легкомысленно воображали, что в России дозволительны все «роскоши» Европы, что в России можно делать историю культуры в «великолепном уединении» эстетствующего полубарства. Поистине вина во всем случившемся — на всех нас. И теперь, вспоминая о заслугах в насаждении красоты, которой, мечталось, завершится в веках здание Петра, не скроем от себя и собственной немощи. Старая интеллигенция называла нас реакционерами. Это неправда. Между нами реакционеров не водилось. Но равнодушных, себялюбивых, не самоотверженных, не сознававших долга перед Родиной, было много. Тот «взрыв на поверхности» русской культуры, которым началось новое столетие, оказался в значительной степени «огненной забавой». Он не зажег сердце нации. Что делать! Россия всегда жила по преимуществу сердцем. Победить это сердце, возвысить можно было, только вдохновив искусство чем-то большим, чем… изысканность вкуса и самодовлеющая форма. Были же века, когда русское национальное чувство горело восторгом красоты! И как отразился этот восторг в благодатной красоте росписей церковных и иконописных школ! И мы сами за несколько лет до войны разве не преклонились перед искусством иконы, узнав в нем просветленный лик своего народа? Мы пытались строить будущее, но едва заглянули в этот лик и не научились великой любви… Новая интеллигенция повторила грехи старой, преклонясь перед гением Европы, не исполнила завета наших провидцев — Пушкина, Гоголя, Достоевского, Александра Иванова: не освятила красоты. Были одинокие попытки, не было общего подъема. И взыскуемый Запад обратился против нас, и остались недовершенными труды, недостроенными памятники, непобедившим искусство и неспаянной душа нации… Вот раскололась она, и все минувшее кажется каким-то наваждением: и великодержавие Петра, и Старый Петербург, и древняя Москва, и мечты о несбывшейся славе… Однако вернемся к живописи. Ни в чем ярче не сказываются возможности народа, как в искусстве. Движение так называемого модернизма русского, несмотря на все, что говорит против него, отразило столь большие возможности в нашем национальном духе, что малодушием было бы и слепотой перестать верить… мечтам. Народ, умеющий на верхах своих так щедро творить, не может не найти себя, хотя бы ценой невознаградимых потерь!

II Новаторы переходной полосы

От старых форм к новым. — Сближение нескольких непохожих художников.

— В. Васнецов, Суриков, Нестеров. — Рябушкин. — Малявин. — «Не ждали» Репина. — Серов.

Может быть, и неосторожно с моей стороны связывать в одном обобщении художников, столь разных по характеру творчества, как Васнецов, Суриков, Серов, Рябушкин, Малявин, Нестеров, а попутно и ряд других, менее значительных, хотя подчас и не менее оригинальных, — называя всех вместе «новаторами переходной полосы», невзирая на то что по времени расцветы их не совпадают, и, следовательно, говоря о «переходной полосе», я разумею не определенную эпоху, а понятие довольно зыбкое: некое переходное состояние живописи в ее устремлении от старых форм к новым… Обобщать всегда неосторожно. Каждый мастер есть особый случай, даже когда принадлежит к группе, объединяемой резким школьным признаком. А тут ведь не может быть речи ни о какой общей школе. Напротив того, «разношкольность» большинства перечисленных мастеров не подлежит сомнению. Если отнести Васнецова и Сурикова, с очень существенными оговорками, к передвижникам, то Серова никак не отнесешь, хоть реализм его — от Репина, и тем менее — автора стилизованных «Русских женщин XVII века в церкви» и «Чаепития» Рябушкина, или святорусского мистика Нестерова, или реалиста красочных вихрей Малявина… Что же сближает их друг с другом? Я отвечу: то же, что друг от друга отдаляет, — стремление, потребность, бессознательное и сознательное усилие «забыть» то, чему выучили их Академия и «Передвижные», дабы обрести свой язык и на нем выразить свою индивидуальность. Пользуясь математической метафорой, можно сказать, что пути их творчества пролегают по линиям расхождения от одного общего центра: от той «натуральной», «объективной», обязательной правды изображения, которая считалась непререкаемой истиной в дни предшествующие. Все они именно на путях от него, от этого центра, и каждый между тем кровно связан с ним. Тут именно переход от старых форм к чему-то иному, к иным, необычным воплощениям живописного восприятия. Тут преодоление, порой мучительное, унаследованных от «вчерашнего дня» навыков, искание традиции подлинно художественной и заимствования невольные и вольные из разных источников в процессе выработки личной выразительности. И, однако, нет тут не только прямого разрыва с этим прошлым, но нет и сознанной до конца необходимости разрыва. Уйдя от передвижнической веры, художники, о которых речь, внесли в свое новаторство столько элементов этой веры, что является оно, сплошь да рядом, лишь «новой редакцией» первоначального издания. Старая форма, крепко вросшая в сознание, целиком или частично повторяется в более или менее неожиданных комбинациях, внешне преображенная и внутренне та же самая. Отсюда шаткость отношения к ним критики — и консервативного и модернистского лагеря. Оба лагеря признавали их, но с оговорками… противоположного характера. Ценители «правые» готовы были по каждому поводу обвинить их за «левизну» в измене художественным устоям. Между тем в «левом» стане им не прощалась старая закваска, и, вознесенные сначала за эту «измену» передвижничеству, впоследствии они жестоко развенчивались. Я уже упомянул о том, что Васнецов в конце 90-х годов слыл одновременно столпом среди передвижников и чуть ли не гениальным провидцем у мирискусников. Однако Стасов никак не мог простить ему «мистицизма», отдавая должное его таланту орнаменталиста. С другой стороны, увлечение дягилевцев было очень недлительно, и уже в 1902 году в «Истории русского искусства» Александром Бенуа горькая правда о Васнецове высказана довольно определенно. Тот же Стасов величал Нестерова за позднейшие его работы свихнувшимся декадентом, но Нестеровым скоро перестали восхищаться и те передовые деятели и художники, мнением которых он особенно дорожил… Это глубоко обижало его. Он выступал на суд публики все неохотнее, говорил, что «пора бросить живопись». К выставке своих произведений (в 1907 году, в доме Лидваля на Б. Конюшенной) он готовился, как к смертному приговору. Выставка имела успех, большой материальный успех. Но «гвоздь» ее — «Святая Русь», огромный холст с Христом, благословляющим православный люд, что с котомками из далей сельских течет ко Спасу на богомолье, — вызвал резкую критику всех компетентных кругов. После этой неудачи Нестерова я что-то не припомню новых его картин (за исключением икон, главным образом для церкви в Абастумане, которыми никто более не очаровывался). О сверстнике Нестерова и товарище его по московскому Училищу живописи и ваяния Рябушкине и говорить нечего. Он начал блестяще в 1890 году конкурсной картиной на золотую медаль — «Распятие». Хотя Совет Академии медаль и не присудил (для Совета было слишком талантливо), поддержали молодого художника с разных сторон: Репин, бывший в оппозиции к дореформенной Академии, Третьяков, умевший по-меценатски использовать обстоятельства, который купил «Распятие» за пятьсот рублей, и сам президент, великий князь Владимир Александрович, назначивший художнику стипендию на заграничную поездку. Однако Рябушкин не пошел по торной дороге; и за границу не поехал, и советами Репина пренебрег. Его неудержимо влекло к другому берегу, от легко давшегося школьного мастерства — к упрощенной форме, к стилю. На «передвижных» он не привился. Староверам казалось, что он постепенно разучивается письму и рисунку. Его «Петр на Неве» (1896) и «Семья купца в XVII веке» (1897) напоминают лубки. Рябушкина тянуло к «Миру искусства». Но и там его только терпели. «Иоанн Грозный с приближенными» уже за год до смерти мастера, несмотря на крупный успех картины «Едут», приобретенной перед тем музеем Александра III, был отвергнут выставочным жюри «Мира искусства» как произведение малограмотное. Я хорошо помню этот случай. Рябушкин был в отчаянии. Он немедленно предал холст сожжению, как ни уговаривали друзья. Впрочем, и раньше немало сжег он своих произведений, болезненно сознавая, что от одних отстал, а к другим пристать не может. Только спустя несколько лет об этом необыкновенно одаренном художнике, умершем в 1904 году почти в безвестности, опять заговорили, и некоторые творения его заняли почетное место в истории русской живописи. Гораздо устойчивее была репутация Сурикова и Серова. Из передвижников Суриков как был, так и остался на исключительном счету у «молодых». Никто не отрицал действительно вдохновенной мощи его исторического проникновения. Но о Сурикове-живописце мнение сложилось далеко не столь лестное. Очень многое из того, что он делал, встречало протесты в обоих лагерях, а порой — то недоуменное сожаление, которое горше всякого отрицания. Одних смущал уклон к субъективизму, к «ненатуральности» образов, других (особенно в портретах) — явные недочеты формы… С Серовым, в сущности, повторилось то же самое. Любовались им все, да и нельзя было не залюбоваться изумительным его мастерством и остроумнейшей находчивостью во всех жанрах, — и, однако, до конца дней своих он вызывал нарекания то «правых», то «левых». Любопытно, что и те и другие хотели видеть реалиста в Серове, а его манило к синтезу, к стилю и даже к гротеску. В портрете он любил подчеркнуть, упростить, заострить правду модели, а в исторических композициях примыкал открыто к «ретроспективистам» «Мира искусства». Это тяготение Серова прочь от «устоев» реализма, не менее явное, хоть и несравненно более осторожно умелое, чем перерождение Рябушкина, было ли достаточно понято? Серовскую стилизованную «Иду Рубинштейн» так, кажется, никто и не переварил до конца. Я укажу еще на судьбу младшего из этих обращенных реалистов, тоже крупного таланта, Кустодиева. Именно реализмом, грубоватым, но насыщенным силой краски и «чувством воздуха», поражал его семейный портрет Поленовых на всемирной выставке в Венеции. И в ряде других портретов мирискусник Кустодиев не побоялся остаться тем, чем, вероятно, создал его Господь Бог: зорким естествоиспытателем натуры, свободным от протокольной сухости письма, умеющим по-импрессионистски обобщить свою задачу. Но к стилю, к красочной и линейной схематизации, к пестрому русскому лубку тянуло и его все больше и больше. Иные «гуляния» и «ярмарки» Кустодиева на последних выставках «Мира искусства» уже целиком относятся к разряду тех полуграфических изысканностей, которые характеризуют молодую петербургскую школу (о московских новаторах речь впереди). Не подлежит сомнению, что и Кустодиев не обрел на своем отчасти двойном пути полного признания в самой среде своих единомышленников. По поводу иных его портретов между членами жюри «Мира искусства» возникали горячие споры, которые, конечно, не доставляли ему удовольствия. Малявин, тот бурно обижался… И все-таки его хвалили все сдержаннее и условнее. Первыми своими красными «Бабами» он произвел сильное впечатление. Яростная фантастика цвета, виртуозный мазок, солнце, веселье, здоровье «от земли» тешили даже скептического зрителя, недоумевавшего, куда же, наконец, приведет блудного ученика Репина это пристрастие к красным пожарам сарафанов и платков? Когда же все убедились, что в этом и заключается новизна Малявина, что дальше ему некуда, — тогда мало-помалу к нему охладели, стали упрекать в недостаточной культурности, что было совершенно справедливо, а он, упрямо настаивая на своем, терял почву под ногами и, наконец, вовсе заглох. Последняя его работа, оставшаяся в моей памяти, семейный автопортрет, — произведение во всех отношениях неудавшееся, хоть Малявин и говорил, что писал его старательно и «по-новому», запершись в деревне. В. Серов.

Девушка, освещенная солнцем. Портрет М. Я. Симонович. 1888.

В. Серов.

Девушка, освещенная солнцем. Портрет М. Я. Симонович. 1888.