Старинная гравюра [Владимир Львович Мехов] (fb2) читать онлайн

- Старинная гравюра (пер. Владимир Георгиевич Машков) 1.82 Мб, 131с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Владимир Львович Мехов

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ВЛАДИМИР МЕХОВ СТАРИННАЯ ГРАВЮРА

Повести из прошлого

Авторизованный перевод с белорусского Вл. Машкова

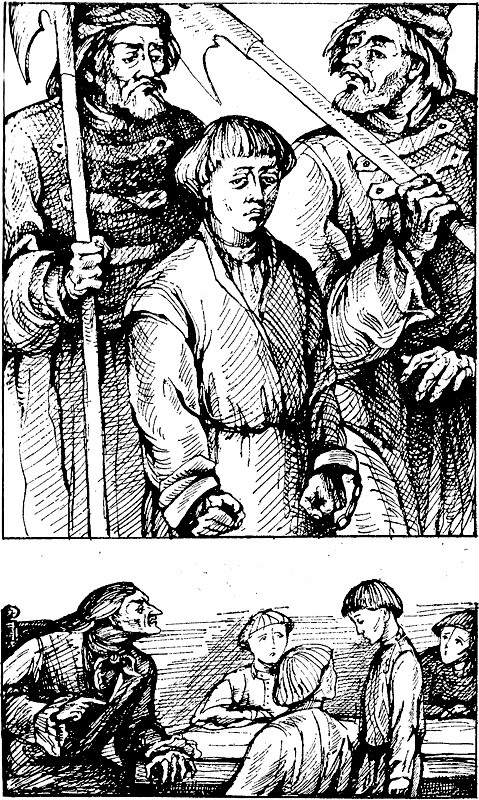

КУЗЕМКА ДУБОНОС — ЦАРЕВ КОМЕДИАНТ

«Как в Литву прикатил, ей-бо…»

Отца Куземкина дом не стоит еще и года. Сосновые бревна в срубе желтеют, словно вчера очищенные от коры. А вбегаешь в светлицу с улицы, да еще теперь, в месяце червене, когда солнце в самой силе, то густым смоляным духом в нос так и шибает. Под вечер солнце становится ласковее, и к Дубоносам, на ногу негнущуюся припадая, приходит сосед. Своей хромоте Михайло Тюка не нарадуется: был он человеком боярина, и вольную получил после того, как на постройке господских хором с макушки кровли грохнулся вниз, — лекарь сказал, что с переломанными костями ему уже не плотничать, а калека боярину ни к чему. Михайло же поправился и — разве только захромал, — плотничьим ремеслом как жил в неволе, так живет и нынче. Вот и сюда к Дубоносам приходит он не просто, а с пилой и топориком: по-соседски и по-землячьи пособляет Куземкину отцу на окна и двери ставить узорчатые наличники. Мастерят они с Якубом Дубоносом и поют. Порой веселое:Жук топориком махал,

Строить мушке помогал…

Кленовый листочек

Куда ветер гонит?

Домой под кленинку

Иль в луг на долинку?

«Мыслю, государь, есть выход…»

Не ведали и ведать в Мещанской слободе не могли, какая беседа давеча произошла в Теремном дворце — кремлевских хоромах царской семьи. Утомленный тщанием в вечерней молитве, царь отдыхал в ожидании трапезы. Слюдяные окна, разрисованные травами и птицами, пропускали в покои мерклый свет. Красное сукно вокруг — на полу, на стенах, на лавах у стен — оттеняло бледность, даже синеватость царского чела. Было ему теперь от рождения сорок четыре, этому тихому, богобоязненному человеку, всея Великой и Малой и Белой России самодержцу, как называют его в государственных бумагах. А выглядит намного старше. Всю жизнь более всего почитал он нехитрые семейные радости, домашние утехи, минуты просветления в молитве, — а как же часто приходилось надевать на хилые плечи походную епанчу и на долгие месяцы разлучаться с родными, — идти на чужбину с войском, воевать Руси города и веси. Всю жизнь не выносит вида крови, не ест по понедельникам, средам и пятницам мясного, изнуряет себя постами, — а в пытных узилищах не убавляется работы заплечных дел мастерам: то соляной бунт державу сотрясает, то медный, то Стенька-антихрист кровавое затевает гульбище… Не прогневить бы всевышнего — в последнее время, вроде, стало спокойнее. И на кордонах шкоды никто не чинит. И холопы не мутят воду — долго будут помнить, подлые, как ехал разбойник Стенька в Москву: на огромной подводе виселица, и к виселице смутьян-атаман привязан за шею цепью. И молодая царица Наталья, сладкая утеха царю за два года вдовства, хорошо себя чувствует во второй своей беременности — первенцу ее, царевичу Петру, на другой перевалило годок… Алексей Михайлович приязненно глядит на собеседника — милого сердцу Сергеича, окольничего Артамона Сергеевича Матвеева. Немногим в Москве даже из знатных родов дозволено перед государем сидеть, тем более в этой комнате. Разве только думные греют тяжелыми задами лавы, когда собираются по делу неотложному, чрезвычайному. Но чтобы в комнату приносилось для гостя еще одно кресло, кроме единственного, что тут стоит для хозяина, да чтобы хозяин велел каждый раз подсовывать это кресло поближе к своему, — такое в Теремном дворце бывает, лишь когда приходит Артамон Матвеев. Ведомо царю — ненавистью черной платят за это бояре худородному (отец, смешно сказать, — малороссийский дьяк!) Матвееву. В обжорливых, хмельных своих застольях змеиным ядом исходят, порядки его домашние обговаривая. И то, что жену себе взял англичанку, а она, бесстыдница, российских обычаев не блюдет и на гости всегда выходит, к мужскому разговору, как равная, присоединяется. И то, что сыну на заморский лад дозволил волосы до плеч отрастить, и у чужеземцев их языкам басурманским и дури разной учиться. И то, что дом его картинами искусительными и парсунами немецкого и польского письма завешан. И то, что в покоях тикают, динькают, бомкают часы в несметном количестве и время показывают всяк по-своему: одни — по-немецки с полудня, другие — как у италийцев принято, с захода солнца, третьи — с восхода его, по-иудейски и вавилонски, четвертые — как латинская церковь отсчитывает, с полуночи… Душить, таить свою ненависть, скрежет зубовный угодливой улыбочкой на людях прикрывать приходится матвеевским недоброжелателям. Уж очень любит, жалует, выделяет царь своего Сергеича. Поставил над самым важным — посольским приказом. Первым называет, лишь назревает почетное государственное поручение: ненадежного гетмана запорожского приструнить, со свейскими или польскими хитрецами переговоры выгодно для российской короны провести, того самого Разина-бунтовщика утихомирить. И в дом его между Мясницкой и Покровкой попросту царь заезжает — словом перекинуться, в шахматы сыграть, отведать хлеба-соли. Там и царицу нынешнюю высмотрел, воспитанницу Матвеевых. Увидел, полюбил, жениться сразу надумал. Осторожный Сергеич тогда возразил — мол, отказу тебе, царь, сам понимаешь, не будет, а слух пойдет, будто для того тебя в дом и заманивал, чтобы с родственницей окрутить. Вот и пришлось, почитая обычай предков, собрать на смотрины чуть ли не шестьдесят невест, одну другой краше, выбрать из них Наталью Нарышкину, у Матвеевых высмотренную, а остальных с богатыми дарами и разочарованными сердцами отпустить по домам. Вспоминается царица, и еще более теплеет взгляд государя. Помолодело все в Теремном дворце с появлением новой хозяйки. То же все тут — и не то. На артамошкин лад переиначенное, тявкают враги Сергеича. Пусть их тявкают, коли дыбы попробовать захотелось. Царь не обращает внимания. Царю лишь бы тешиться благодарностью в агатовых царицыных глазах, когда челядь меняет в ее покоях скрипучие лавы на польские кресельцы иль когда шпалерники с Мещанской слободы обрывают со стен полное пыли сукно и набивают золоченые шкуры с тисненными зверями и цветами. И обычаи неслыханные потихоньку при дворе приживаются. Вот и этот их разговор — услыхав его, покойница, прежняя царица, перевернулась бы в гробу. Под осень, в прошлом году, позволил царь себе небывалое. На государевой усадьбе в Преображенском возведена была хоромина под названием комедийная, и в хоромине той подростки с Кукуя, пастором Грегори обученные, показали комедию про Есфирь, из библейской книги пастором писаную. Видеть юнцов-немчинов в облике особ старинного предания потешно было весьма. И история о том, как красавица Есфирь, жена персидского царя Артаксеркса, тайный умысел вельможи-злодея Амана пред мужем изобличила, Алексею Михайловичу с детства нравится. Жаль только, посокрушался государь Матвееву, — по-русски кукуйцы ни в зуб ногой. Глядишь на комедианта, а ухо тянешь к толмачу. Не удивительно, что вокруг кое-кто и позевывал. Дородный, плечистый, с гордо посаженной головой, Матвеев бороду квадратную, поседевшую вскинул, глазами цепкими в царя впился — словно только того сокрушения и ждал: — Сколько ж говорю тебе, государь, — пора в Москве нам своих, российских комедиантов иметь. Чтоб не хуже чужеземных выглядел твой двор. Чтоб не тебе на российский, а гостям закордонным с нашего языка на ихние толмачи комедийное действо переводили. Шапка тяжелая царева, золотом и мехом отделанная, укоризненно закачалась: — Это я, царь Алексей, комедиантов при дворе заведу? Понимает Матвеев, о чем государь речь ведет. Знает грозные царские грамоты, по городам и волостям разосланные, в коих сурово народу наказывалось души свои не губить, на зрелища срамные не сходиться, уборы скоморошьи не надевать, дьявольских игрищ на рождество не налаживать. Тех, кто ослушается, повелевали грамоты на первый и другой раз бить палками, на третий же — высылать в окраинные города. Но чует Матвеев носом — тонким, орлиным, с дыхалами живыми, нервными, — пробьет сейчас давний замысел, стронет неподвижное, замшелое с места, коли будет настойчив. — На посольском дворе, государь, таиться не буду, уши свои имею… Обидное ушам тем приходится слышать. Московия, мол, медвежью берлогу огромную напоминает — только спят, жрут да рычат ее обитатели с тоски. Синеватые уста царя сердито сжимаются. — Не толкай на дурное, окольничий. Чужеземному блуду потатчиком не буду. Матвеев улыбается, словно упрямому ребенку. — Азиатцами, дикарями нас считают в христианских державах, государь. Будто в язычестве все еще находимся. Слабо отмахивается, точно милости просит Алексей Михайлович. — Не могу, никак не могу. Да и не станет никто комедиантством заниматься на Руси — побоятся! Знает это и Матвеев — божьими карами немилосердными, отлучением от церкви за дьявольское лицедейство и смехотворство не раз и митрополиты угрожали в своих грамотах. А это — пострашнее даже, чем угрозы царские. Но — уже нет непреклонности в голосе царя, лишь просьба. Значит, надо нажимать. — Духовника своего вспомни, великий царь. Мудрости высокой он, протопоп Андрей. И никакого нарушения святых наших заповедей не узрел, что комедианты кукуйские в государевом дворце побывали. Ибо потеха сия не токмо что теперешними братьями твоими, христианскими государями, грехом не считается, а и в давние времена, еще в палатах православных византийских императоров уважалась. Почему же не может мудрость твоего духовника остальным божьим слугам примером стать? Плечом под кафтаном шевельнул Алексей Михайлович, реденькую выгнул бровь. Мол, кто-кто, а ты, Сергеич, знаешь — церковь это церковь… И — точно осенило умницу Матвеева. — Мыслю, государь, добрый есть выход. А что, если из Мещанской слободы, посольскому приказу подчиненной, юнцов в комедианты набрать? У белорусцев зрелища за дьявольские не считаются, сам в Могилеве да Полоцке на ярмарках комедийные кукольные потехи — бетлейками там называются — видел. А с языком никаких хлопот — близкая кровь, не немцы… Теперь уже не просто дружелюбно — умиленно глядит Алексей Михайлович. Ну Сергеич, ну светлая голова! Надо будет в ужин передать ему что вкусненькое. Скромно, как простолюдин, питается Великой и Малой и Белой России самодержец. Съесть побольше боится: и бог может разгневаться, и желудок взбунтоваться. Но готовится всякий раз для царской трапезы чуть не семьдесят блюд. Чтоб было что переслать или передать через стольников людям, которые особенно пришлись по душе, — в знак высокой к ним государевой милости.Счастливая звезда пастора Грегори

Школа, а в углу переднем, красном, нет даже маленькой иконки — только Христос-мученик из дерева резанный. Куземка, к порядку дома строго приученный, хотел было на него перекреститься, но Климка за рукав его дерг — может, грех это будет для нас, православных, в наших-то церквях такого не ставят. На печатном рисунке державы Московской буквы опять же не наши. Одно слово — Кукуй, лютеранское логово. Двадцать шесть пареньков, «под горшок» аккуратно стриженных, в чистых рубахах и портах полотняных, за столами на скамьях притихли, растерянно поглядывают. Учитель же — знакомый им со вчерашнего немец с бритым бабьим лицом и платком на шее — в добром настроении. Одного за другим подымает, выспрашивает. — Вот ты, гросс… большой, значит, — тычет пальцем в рослого, густобрового, с виду посмелее других. — Кто ест ду… ты, значит? Рослый из-за стола вылазит, благо, с самого краю сидит, в поклоне поясном, как положено перед дворянином, сгибается, копна волос надо лбом нависла. Выпрямляется, волосы отбрасывает, отвечает вроде даже задиристо: — Родька я, Иванов сын, герр учитель. Родион, верно, будет правильно. — Герр? Знаешь, это слово — герр? Говоришь по-немецки? — Где нам! Просто с отцом в кремлевских палатах ваш один работал, то так называть себя велел — герр. — С отцом работал… Интересно, весьма интересно это есть. По какому делу он умелец, твой отец? — Кафли цветные, ценину для печей выделывает, ценинник называется. — Интересно, весьма интересно это есть… Значит, Родька, Иванов сын, — и что-то в тетрадь, в черную клеенку забранную, записывает. А что там записывает, кто прочитает? Другого, третьего подымает, Куземкин черед настает. Тоже хотел вылезть из-за стола, в пояс поклониться. Да как тут вылезешь — на середине скамьи ведь устроился, или с одной, или с другой стороны выпихивать кого-то надо. Климку — он рядом сидит — Куземка толканул было под ребра, тот — следующего соседа. Но учитель морщинами на щеках пошевелил, нужное слово русское так не вспомнил, рукой только показал — стой, мол, на месте. Как зовут, да чем отец занимается, да обучен ли грамоте, расспросил, а садиться не велит. Приглядывается, как вчера, с улыбочкой. — Зинген… петь, значит… умеешь? В краску, в пот холодный бросило Куземку — еще не хватало! А вокруг — словно того лишь и ждали, посмеяться. Даже Климка и тот: — Умеет, еще как умеет! Учитель палец вверх — сидеть, мол, тихо. — Интересно, весьма интересно это есть. Попробуй. Ноги Куземку не держат, в глазах туман. От смущения и страха козликом неожиданно взял, тоненько, с дрожью — Михайло Тюка, Климкин батя, да и только:Кленовый листочек

Куда ветер гонит?

Домой под кленинку

Иль в луг на долинку?

Товит, Товий, Сарра

Вот и началось. Куземка — он уже и не Куземка вовсе те полдня, что муштрует их Грегори в школе. Он — Товий, молодой еврей, живущий со своим отцом Товитом в ассирийской неволе. И густобровый задиристый Родька — не Родька уже, Иванов сын, а этот самый боголюбивый Товит, — Товиев, Куземкин, значит, отец. Остальные — кто невольники, кто воины-ассирийцы, кто Товитовы родичи. Не повезло лишь Климке: он — Сарра, девушка, у которой демон убил семерых женихов и которую Товий, этого демона из ее горницы прогнав, берет в жены. Грегори, понятно, предупредил, чтобы над Климкой не смеялись. Грегори сказал, что всегда, когда затевается комедия, кому-то приходится представляться женщинами. Ибо не брать же в комедианты женщин — такого еще нигде никогда не бывало. Но Климку поначалу все равно донимали. Пока учителя нет, сидят они с Куземкой в школьном дворе, бормочут по бумажке слова, которые на память велено выучить, а оболтус Васька Мешалкин, которому слова говорить не надо, лишь бердыш ненастоящий носить, подойдет со скуки, с улыбкой сатанинской поглядит, — и Куземке: — Уж больно тоща у тебя Сарра, — гляди, не порченную ль берешь? Климка загорится, вскочит, кулачки худые сожмет, а Мешалкин по двору уже носится, горло дерет: — Ворота дегтем вымажу!.. Без приданого оставлю!.. Отдам за вдовца!.. Мальцам потеха, а Климка с красным носом и глазами сидит потом в школе. Грегори сердился. Не мог уразуметь, почему это Климка баран бараном, когда надо ему Саррой становиться, встречу ее с Товием показывать. — Кто ты, красавица? Какого отца почтенного дочь? Очи твои звездам подобны, а вижу в них скорбь и печаль, — нараспев и чувствительно, как учитель того требует, произносит слова Товия Куземка. И Грегори, довольный, прижмуривает веки, кивает. А Сарра устами Климки должна отвечать: — Несчастная дочь есмь несчастного отца. Оставь этот дом, незнакомый юноша, и товарищу скажи, пусть оставит… Только Климка, как знак Грегори подаст — мол, давай теперь ты, да как надо, — на скамью, где Мешалкин сидит, взгляд кинет, и слова у него поперек горла застревают. Какая там красавица из библейской легенды, — убогий монашек, перед митрополитом от страха одуревший! — Неужели ты медведей, от пчел убегающих, чаще, чем… как это… фройляйн… девиц в слободе своей видишь! — не может понять Грегори. Климка пунцовеет, глаза у него влажнеют, но про Мешалкина молчит, не рассказывает: доносчик — последняя мразь. Оболтус Васька выдал себя сам. Слишком хитро затеял Климку поддразнить. Бился, бился однажды Грегори — хотел увидеть, как Сарра предложение Товия стать его женой встретит, а Тюке маленькому все что то мешает, не может он ступить по-девичьи. Устал даже пастор, на спинку стула откинулся, на Сарру несмышленную с облупленным носом глядит укоризненно. Васька тут со скамьи и высунулся: — Порты нашей Сарре мешают, вот что… В портах — какая из него девка? Я дома был — расстарался, полегче может будет ему чуток? И швырнул Климке под ноги женскую телогрею, грязную, порванную, без застежек. На свалке, не иначе, подобранную. Затопали, зашаркали все со смеху лаптями. Сжался возле учителя Климка. А Грегори — тот сразу все понял. Сердито сверкнул глазами, останавливая смех, поиграл ехидно морщинами на бабьем своем лице, Мешалкину велел подойти. — Твой учитель есть… как это… думм… дурак, — постучал себя пальцем по лбу. — Разумеется, никакой не есть Тюка Сарра. Маленький, писклявый, бестолковый. А Сарра, она должна быть о! (пастор поднял руки вверх), о! (обвел перед грудью), о! (как можно шире вокруг бедер). Недаром засматривается на нее уже восьмой жених!.. Думаю, поищем сейчас новую Сарру. Какая надобна в комедию… Снимай, Мешалкин, порты, надевай вот это, — Грегори ткнул башмаком в телогрею. На Васькином лице — растерянная улыбка. С ноги на ногу переминается, за завязку на портах держится, тянет, не развязывает, — может, пошутил немчина, успокоится. Ан нет, глядит, аспид, неумолимо, зло. В угол Мешалкин забивается, женское платье, для Климки притащенное, на плечи натягивает. — А порты, порты! — не забывает Грегори. — Сам сказал — порты Сарре мешают. Угрюмо озирается Мешалкин, заголяет костлявые ноги. Хохот стоит — звенит в окнах стекло. И со всеми смеется Климка. — Интересно, весьма интересно это есть, — не шевельнется ни один мускул на лице у пастора. — Телогрея есть как раз тебе по росту. Привыкай к ней, не снимай. В дом мой, к фрау Грегори, так пойдешь. Бочку с пивом выкатишь из погреба. Убежишь или работать будешь плохо — Мордасов про то сразу будет знать. Попасть к Мордасову не дай бог никому. На всю Мещанскую слышно бедняг, попавших к нему на допрос или расправу. Потому не перечит, только голову опускает Мешалкин. Выходит, полу телогреи, где застежки, придерживая… Впрочем, к жене своей в помощники посылает Грегори не только за провинность. Дом и двор у небольшие, а все-таки хозяйство. Беседка, деревца молодые, цветы, как во всех дворах на Кукуе. Подвал просторный, чтобы пиву было где отстаиваться, строит, — старого маленького погреба уже мало, пиво пастор любит. Куда ни кинь, всюду надобны руки. Здоровые, мужские. Семья же у пастора — одни девки. Когда парней отец приводит, на весь двор переполоху и писка наделают, и — порх в дом, — только остренькими глазками сквозь кисейные занавески в окнах то одна, то другая глядь да глядь. Любопытно, вишь, им знать, кого пастор так необычно называет, хозяйственные отдавая приказы: — Товий и ангел Рафаил, пустые кади из погреба наверх и залить их водой… А ты, Товит, с обоими стражниками — за лопаты… Как зовут комедиантов по-настоящему, никак не усвоит Иоганн Готфрид Грегори. Родьку Иванова это злит. Когда вылазит из ямы с ящиком земли на плечах да сталкивается с Куземкой, — взмокшим, остатками бурды вонючей из кадей перепачканным, — отплевывается Родька и ворчит: — Холуев даровых, холопов себе заимел, еретик! То и холопа последнего именем человечьим, каким в храме нарекли, называют. А тут? На собачьи клички скоро заставит отзываться… Ночуют ребята в школе — на сене, укрывшись дерюжками. Едят — на кухне в трактире, аустерией у кукуйцев что зовется. Лишь иногда, к вечерне в свою кирху собираясь, пастор отпускает их до утра домой. Идут, конечно, пешком, потому как невеликие господа, чтобы нанимать каждый раз для них подводы. Дорога от Кукуя до Мещанской неблизкая, и всю дорогу Родька возмущается: — От доброты души, думаешь, пустил нас домой? Ищи у него душу, у антихриста! Пошли без ужина да позавтракав придем — денежки не проедим, они при нем и останутся. Не за свои же нас кормит — из казны ему дают. Отец от одного подъячего слыхал, по четыре полкопейки на день на каждого нашего брата. По четыре полкопейки! Это еда должна быть чуть ли не боярская! А тут как выйдешь из аустерии их поганой, так будто и не ел… Зато девки у него видал как наряжены — царевны! И строится опять же. Настрою ему, накопаю. Ей-богу, напишу вот челобитную. Про все. Самому государю!.. Правду золотую приятель говорит, а молчит, не поддакивает Куземка. Разве лишь невразумительно хмыкнет. Как хочешь, значит, так и понимай. Потому что как бы на него Родька поглядел, какие бы слова ему сказал, если бы Куземка признался, что и хуже бы кормил их немчина, больше заставлял бы работать, — все равно был бы рад Куземка, что попал к нему в руки. Что очень ему по по душе — быть комедиантом. Что не чувствует он себя оскорбленным, когда пастор зовет его Товием, — наоборот, ему даже нравится… Словно в сказку каждый раз погружается Куземка на комедийных занятиях в школе. В этой сказке хорошо ему, свободно. Будто и вправду, не Куземка Дубонос он из Мещанской слободы, — а юноша, жгучим солнцем южным опаленный, муками отца-горемыки опечаленный. Когда Родька, Товитом незрячим за стенки хватаясь, ковыляет и зовет его: «Сынок, сынок!» — у Куземки, стыдно в этом признаться, застревает горький комок в горле. Конечно же, не сразу у них стало получаться, у Родьки да Куземки. Недель сколько было: поставит их Грегори, они заученное по бумажке невпопад выкрикивают, друг на друга исподлобья глядят, пастора всякими словами, которые вслух произнести грешно, честят про себя. Но однажды он слушал их, слушал, морщины по лицу озабоченно гонял, а потом вдруг спрашивает: — Евреяне в слободе вашей жительство имеют? Куземка плечами пожал, удивился: — Какие же у нас евреяне? Откуда? Да со скамьи — почему-то ядовито — Мешалкин: — А Ивлев? А Иванов Степан с Елисеевым? А купчина Матвейка Григорьев? На оболтуса Ваську Куземка глядит: что за чушь он городит, не понимает. — Какие же это евреяне? То ж крещеные. В церковь вместе со всеми ходят… — А все равно евреяне, — будто подкусить чем-то хочет Мешалкин. — Все это знают. Что правда, то правда, разговоры такие и Куземка от отца своего с Тюкой хромым слыхал: когда их соседа, почтенного торгового человека Матвея Григорьева, отроком-пленником из Мстиславля в Москву перевезли, будто был он иной, не православной и вообще не христианской веры. — Замечали, как люди эти при народе держатся? Как почитают старших в своей семье? — тем временем все клонит куда-то Грегори. Замечали, разумеется, слава богу, не слепые. Григорьевы как вместе все к обедне ступают, то и слов никаких не надо, видно без слов — всегда помнят люди, что из чужаков презираемых в знатные выбились. И хоть этим по-глупому не бахвалятся, перед слобожанами беднейшими нос не задирают, но гордятся, принимают как знак божьего благоволения, что встречные в поклоне сгибаются, дорогу уступают. Особенно Григорьева старший, Самошка, ровесник Куземки, — за рукав отцовской шубы держится, шаг в шаг за ним старается ступить, а на лице — вот, мол, каков у меня тятя. Наверное, когда Товит был молод и богат, а Товий — в годах Самошки, так ассирийцы, среди которых они жили… Словно молния сверкнула в глазах Куземки. Понял подсказку учителя! — Давай попробуем, — договорился с Родькой, — будто Товит — это Матвей Григорьев состарившийся. А Товий, значит, — будто малец его, Самошка. Разгладились морщины у Грегори, когда смотрел и слушал их назавтра… В хлопотах и занятиях чудных — забава не забава, а и на серьезное не похоже — не заметили, лето промелькнуло. Зарей, как на улицу из школы выскакивают — от сена после ночи отряхнуться и глаза заскорузлые сполоснуть, — пятки подпекает заиндевелая трава. С паутинками бабьего лета в волосах приехали первый раз в Преображенское. Венценосного хозяина в усадьбе не было. Заспанная стрелецкая стража в помятых кафтанах резалась на солнышке в карты. Мордатые девки, словно на обычной слободской улице, с коромыслами на плечах плыли по воду и, сплевывая, лущили семечки. Видеть все это и интересно было, и почему-то страшно. Но подошли к комедийной хоромине, остановились, ожидая Грегори, на крыльце в свежей стружке, — пастору что-то толковал сзади чужеземец в запачканных краской штанах, — и просветлели у Куземки с Климкой лица: тоненькое, с дрожью, сквозь открытые двери строения слышалось веселое пение:Жук топориком махал,

Строить мушке помогал.

«Тятька, это же я, Куземка!..»

Первый мороз лег рано. Уже в последних днях октября землю оснежило, по Неглинке и Яузе пошла шуга. Снег сразу растаял, превратился на дорогах в месиво. Но через неделю приморозило вновь, большак на Преображенское подсушило, небо посветлело, дул свежий ветерок, дышалось легко. Ясным утром второго ноября, вскоре после того, как отзвонили, отголосили над Москвой колокола заутрени, торжественное шествие выступило через Спасские ворота из кремля. Стременной стрелецкий полк — один к одному молодцы звероподобного вида — шел впереди, и обычный подле кремля и подле храма Василия Блаженного люд — лоточники, менялы, богомольцы, нищие, юродивые — в испуге кинулся врассыпную: поняли — едет царь. Кто попроворнее, немедля в храм или еще куда подальше. Кто на ноги надеялся не очень, оттрусил чуть вбок, и — носом в оледеневшую брусчатку. Следом и правда двенадцать горячих коней несли золоченую карету. Кони ослепительно-белые, масть в масть, тонконогие, кожа лоснится, на пышногривых головах — султаны, на бархатных шлеях — кисти с жемчугом. Ближние бояре и чины двора прикрывали карету с боков. Ближе всех, конечно, Матвеев на сером в яблоках жеребце. Ограждением шла еще стража с пищалями наготове. Встречные сразу падали ниц, голову от земли никто не подымал. И все-таки разглядела Москва — на ковровых подушках кареты рядом с царем сидела царица. В горлатной лисьей шапке он, в треухе собольем с верхом веницейского атласа она. Хвостом за каретой шли бояре, дворяне, стольники — каждого так и распирает от спеси. Прогрохотали еще колымаги с царевичами и царевнами, с царевой и царицыной родней. За каждой тоже — бояре, дворяне, стольники. Дрожи, молись, чтоб пронесло, православный люд! Но свернуло шествие, исчезло за поворотом, — и словно уже бояться некого у стен кремля. Словно и не шныряют в толпе длинноухие соглядатаи из приказа тайных дел. — Конец света, ей-богу! Давеча чернец у храма тут недаром… — Тсс… На дыбу захотел? Иди ты с чернецом своим вместе… — Что ж это делается! Царица — и чтоб так вот в открытом возке!.. — А ты не приглядывайся! К бабе своей приглядывайся… — Шурин рассказывал: как первый раз царицей с иордани она ехала, так в карете окошко будто открывала, высовывалась на людей поглядеть. Божился, что видел это собственными глазами, что дивовался вместе с народом, а я все равно не верил… А тут… Вестимо — из матвеевского ежели дома… — Э, будь здоров!.. Что-то очень тут вертится пузатый этот, с пышками на лотке. — Хоть кто пущай вертится, на своем стоять буду. Не бывало такого на Руси, чтоб на царицу кто хошь зенки пялил. Басурманство сие и грех. Огнем меня пытайте, то же самое буду говорить! Не купчиха она замоскворецкая, не кукуйская бесстыдница!.. — Всё тебя слушаю краешком уха, человече, и спросить не осмелюсь. А куда их понесло, хоть знаешь? — В Преображенское, должно. Иль еще куда — откудова мне знать! — А пошто? — Не с ближним боярином разговариваешь, не с царицыным дворецким! — Позорище безбожное в Преображенском сегодня будет. Игрище такое, комедь называется. Для души — погибель! — Перекрестись хоть, грешные слова ведь говоришь! — Уж не то что крестился — перед Иверской колена преклонил. Свечку ей, заступнице, поставил. И не я один. — Бесы-кукуйцы опять? — Коли б только кукуйцы! Так и свои ведь, православные, тоже. С Мещанской… Вон одного из них прижали. Иванька это, ценинник. В Грановитой теперь работает. Малец у него с теми безбожниками в Преображенском… Кого-то высоченного — надо всеми видна была голова его впоярковом колпаке и с каменной пылью в густых бровях — и вправду окружили люди. В недобром гуле можно было разобрать, что и сам он, Иванька, не иначе как колдует: печи ставит такие — топятся со свистом. Что слобода эта Мещанская вторым Кукуем становится — и оттуда всяческое поветрие чужеземное идет на Москву. Что не помешало бы кой-кого из слобожан для устрашения остальных и в огонь… Едва выбрался, отбился тот поярковый колпак.Начали поздно, после ужина. Царского, понятно, ужина и всех, кто с царем приехал. Комедиантам было не до еды. От вечерних петухов дрожали на возвышении за брусом, отгороженном теперь от зрителей еще и суконной шпалерой. Толклись, бессмысленно друг на друга поглядывая и слова, четыре месяца ученные, в страхе — а вдруг в самый нужный момент забудутся! — себе под нос повторяя. В долгополых, наподобие риз, хламидах с блестками мишуры. В латах и шлемах белого железа. С приклеенными, а для большей уверенности, что не отвалятся, еще и привязанными к шапкам, бородами. Никто не шумел, не озорничал. Оболтус Мешалкин, увидев набеленного и нарумяненного Климку с пышными девичьими волосами, поднял было руку с угольком, чтобы намазюкать ему усы. Но Грегори заметил, взял у Родьки суковатую палку Товита и огрел Мешалкина по спине. Он сам волновался, Грегори, — морщины по лицу так и ходили. Когда за шпалерой послышались голоса и важное покашливание, когда задвигались там лавы, — заглянули в щели между сукном и стенками, сукном и брусом. Милостивый боже, сколько шитых золотом кафтанов и ферязей! Какие богатые шубы — за любую, должно быть, слободу их можно купить. Что за камни в перстнях — сверкают, отсвечивают, искрятся. Тут убежать бы, спрятаться, пока еще не сдвинулась эта шпалера. Пока еще пустое перед самым возвышением накрытое персидским ковром государево кресло. Но Грегори испуганно вдруг зашикал и быстренько замахал рукой, прогоняя всех с возвышения в задние покои. За шпалерой заскрипело, зашаркало — ферязи, кафтаны, шубы повставали с лавок. Комедианты поняли: в палату вошел царь. Минута, ожиданием которой жили столько времени, — наступила. С побелевшими губами, с красными пятнами на беспокойных своих морщинах Грегори подал знак чужеземцам, примостившимся за расписанными полотнами со скрипками, органом, рилами (кое-кто называет их по-новому, виолами), — и в темноту палаты — фонарщики потушили в ней свечи, оставили гореть лишь при входе, поплыла райская музыка. Куземка, тоже побледневший, отчаянно глянул на пастора — тот постарался успокаивающе улыбнуться, — перекрестился, вышел за шпалеру. Не разглядел во мраке — только знал: прямо перед ним в кресле сидит царь, а сбоку, за загородкой на полку́,— невидимая любопытным царица со старшими царевнами и с женой Артамона Матвеева. Было это тай ной, никто о сем Куземке или кому другому не говорил. Но давеча очень уж беспокоился Грегори и живописец в запачканных краской штанах, хорошо ли будет видно с полка́ сквозь щели в досках возвышение с комедиантами. А Михайло Тюка, которого послали с утра какую-то щель все-таки расширить, увидел там, за загородкой, не деревянные лавы, как для смотрельщиков внизу были поставлены, а кресла под сукном, причем одно точно такое, как приготовлено было для государя. Куземка и поклонился так, как сколько раз показывал Грегори, — сперва месту, где должен был сидеть царь, потом в сторону — полку́, потом — остальной палате. Звонким, ломким, дрожащим голосом перекрыл затихающую музыку:

Великий Алексей Михайлович, о царь,

Милостью божией наш государь,

Сколь могуч ты, то мир весь господний знает,

И твой скипетр везде христиан защищает.

А с боков возвышения, от знатных смотрельщиков складками шпалеры прикрытые, дивятся на комедиантов портные, цирюльники, плотники. Оставили их на случай неожиданной нужды — борода у кого вдруг отклеится иль в облачении случится непорядок. Оставили и велели сидеть не дыша в задних за возвышением покоях. Да разве там усидишь, когда рядом происходит небывалое! Повыползали, примостились и вот тоже глядят. Михайло Тюка, тот барином просто устроился — залез на лестницу, к стенке прислоненную, и видно ему лучше, чем кому иному в палате. Не то что оттесненному назад Дубоносу — кто ж Якуба пустит вперед, когда за плечами его медвежьими ничего не увидишь. Покуда Михайло и другие плотники управлялись менять полотно, — вновь ставить то, что стояло вначале, с лачугой из песчаника и чахлым деревцем, — Куземка в мантии Товия и Родька в халате Товита заглянули в заднюю комнату. Куземка счастлив, улыбается радостно, глаза блестят. Увидел отца, бросился… Но Якуб отпрянул, точно к нему кинулся оборотень. На сына глядит, как безумный, испуганно бормочет, крестится.

Куземка тоже пугается: — Тятька, это ж я, Куземка! Не узнал? Но губы у Якуба одеревенели. Пробует улыбнуться, что-то ответить, да получается нелепое: — А-бб-гсп… Куземка растерянно оглядывается на Родьку. Лицо у Родьки сжалось, потемнело.

Родька не приходит

Ах, везет Иоганну Готфриду Грегори! Ах, скрежещут зубами, готовы локти себе кусать его завистники. Опять, опять не по их все получилось! Конечно, только и разговоров было назавтра, и через неделю, и позже в Кукуе о том, как еще раз угодил он царю. И, конечно, только и разговоров было об этом у пастора в доме, когда собралось здесь по радостному случаю застолье. Пришли к нему кукуйцы — почетные прихожане, красномордые рейтарские начальники в париках и ботфортах, пришел кое-кто из россиян — среди них и Данила Мордасов в кафтане со стоячим воротником от уха до уха. Потому рассказывал Грегори по-русски: — И прибегает ко мне от окольничего Матвеева стольник. И говорит, значит, стольник, что государь посылал своего лекаря Стефана фон Гадена — Данилой Евлевичем вы, московиты, его зовете, — на галерею к царице. Чтоб спросил лекарь, как ее величество себя чувствует и хорошо ли ей видно и слышно. Интересно, думаю, весьма интересно это есть. Самому государю, верно, нравится, коли беспокоится, чтобы и государыне было как лучше. Ну, а государыня лекарю пожаловалась, что Товита на галерее иной раз не слыхать. И чтоб я, значит, комедианту о том сказал. Вот же, думаю, думкопф… как это… дурацкая башка сей Товит. Челобитные строчить, так мастак, — он же подавал на меня челобитную, будто ворую у комедиантов харч. А чтобы с толком перед августейшими особами произнести слова, не хватает, видишь, духу… Данила Мордасов его перебивает. Данила Мордасов на девиц Грегори поглядывает — порхают, щебечут они вокруг стола, глиняные кружки перед гостями меняя, — и подмывает его показаться молодцом: — Хочешь, магистр, отстегаю его в съезжей? У меня там есть Алфимка — с третьего удара мясо с костей, что рубаха с плечей… Щебетуньи охают, ручками, по локоть голенькими, хлопают, остренькие глазки, лишь Мордасов на них глянет, от страха становятся круглыми, — а Даниле и забава. Грегори соглашается: — Пожалуй, для порядка когда-нибудь придется. Чтобы всяческое непослушание искоренить. Ибо желание имею еще многие комедии учинить. Коли будет на то, конечно, государева воля… Про Юдифь, красавицу, сердцем отважную, интересное действо можно показать. Как принесла она соплеменникам победу над ассирийцами… Про мудрого Иосифа — история его такая бурная. Вспомнить хотя бы приключения в доме Потифара — не оторваться ведь, когда читаешь… Рейтары согласно кивают париками. Мол, истинно, об Иосифе — это весьма интересно. Особенно как полюбила его, служку-иудея, жена египетского вельможи. Во всем свете — и в Германии, и в датской земле, и где хочешь — смотреть сие любят. В кухне уши навострили — слушают болтовню Грегори и гостей его Куземка, Климка и Родька. Нанять на званый ужин людей из аустерии пастор не раскошелился, поставил помощниками к кухонной бабе комедиантов. И дешевле это — лишь за угощение, — и перед застольем можно похвалиться; — Ахтунг, господа… как это… внимание. Сейчас будем есть приготовленного по-баварски вепря. А к отрокам, которые принесут его из кухни, прошу приглядеться… Ставят парни блюдо широченное на стол, — кабан еще жиром кипящим пузырится, от запаха аж кружится голова, — а Грегори на каждого пальцем: — Видите перед собой Товия из комедии, государевым отмеченного удовольствием… Видите также — никто бы из высоких смотрельщиков не узнал! — его красавицу Сарру… Видите Товита, лентяя и строптивца, хотя дар комедийский и ему богом дан… Глазеют пьяные гости, точно хвост у тебя портками прикрыт. Мордасов с дурашливой осторожностью Куземку по спине и по боку похлопал. Дочкам Грегори озорно подмигнул, — все, кажись, человеческое, и ребра, и хребет. Краской Куземка запылал, выскользнул из рук Мордасова. Родька же, как давеча в Преображенском, потемнел лицом. Да и сами пасторские девки… На кухню как за вином забегают, то с опущенными глазками, бочком, бочком — и мимо! Словно в пост оскоромится которая, если заденет парня рукавчиком. На секунду лишь ресницы вскинет, и в испуганно-любопытном взгляде — будто видит, как в подклетьи съезжей палач Алфимка срывает с Родьки рубаху…Ночь переспав-передрожав в школе, подле холодной печи, утром на пасторской кухне немного согрелись, подкрепились — потопали домой. Густые брови у Родьки ощетинились ежиками. — Отец же осатанеет мой, как услышит, что еще не конец. Уж и так на меня волком смотрит. Из-за тебя, говорит, разорвут всех нас скоро. По городу, говорит, из-за тебя не пройти — точно вора, хватают. На нем ведь в тот день, как в Преображенском мы скоромошничали, зипун порвали, клок из бороды выдрали… Да и самому — в церковь слободскую в воскресенье заглянул, а люди шарахаются. Точно анафему с амвона только что мне кричали. Юродивый прицепился: «Дьявола вижу, дьявола…» Только и надежды было — ну, неделю еще, две, ну, месяц самое большее, — минует же все это наконец! Да оказывается — где там! Герр пастор только входит во вкус! Климка тоже брел хмурый, опечаленный: — Будто по своей мы охоте! Будто отталкивали нас, прогоняли, а мы — пищим, да лезем: возьми и возьми нас, немчина!.. Только Куземка снова молчуном. Потому что всю ночь, пока ежились в школе, грезилось ему возвышение в комедийной хоромине и на возвышении том он, Куземка. То уже привычным и понятным Товием, то воином в латах и шлеме, пред которым преклонила колени отважная Юдифь, то освобожденным из тюрьмы Иосифом, толкующим фараоновы сны. И в сладких грезах забывалось тревожащее. Что дома у него не легче, чем у Родьки. Что отец подавлен гнетущим страхом. Такого, как в Преображенском, дома, конечно, с отцом не случалось. Однако, глядел он на Куземку все равно с тоской, и губы при этом беззвучно шевелились, как шевелятся у людей, сидящих подле покойника. …Дня четыре не трогал их ретивый пастор. Уже понемногу и приходили в себя, привычными начали жить заботами: кто спозаранку с отцом на промысел помощником снаряжался, кто подался в школяры, — благо построили в слободе за лето школу. Осмелились забегать к ним в избы соседи, — порасспросить про царские палаты, да как там, в комедийной хоромине, все происходило. Хватались за головы, крестились, услышав, например, что оголец целовальника из приречного переулка представлялся самим божьим ангелом. Но постепенно слобода успокаивалась. Увидела: мальцы остались мальцами, правда, очень уж изнурились, оголодали… И все-таки через неделю, когда с вечера послал Мордасов десятских предупредить комедиантов, чтобы утречком все двадцать шесть собрались возле съезжей — вновь ехать в Кукуй, — Мещанская загудела, растревоженная. В сером рассвете не только те, кого позвали, — толклась возле съезжей сермяжная толпа. И когда подкатили подводы, когда комедиантов пересчитали, толпа увидела: одного среди них нет. Родьки, Иваньки ценинника сына. Подождали немного — так и не пришел. Побежал за ним разозленный десятский — мальца не было дома. Ночью пропал.

«Кленовый листочек куда ветер гонит?»

Лют во гневе окольничий Матвеев. Волосы поседевшие на гордо посаженной голове — дыбом. Крылья носа орлиного побелели, дрожат. В глазах — молнии. Вылитый пророк Исайя о карах божьих грешникам напоминает! Будто не сей вовсе человек у чужеземцев на посольском дворе самым рассудительным, обходительным из российских вельмож почитается. Будто не его неколебимое спокойствие царю Алексею опорой, когда сотрясает державу очередная смута. У Данилы Мордасова голова ушла в плечи, шея — что те сапожки сафьяновые, — красная. И в эту шею точно гвозди вбивает Матвеев: — Да понимаешь ты, пугало, лампадным маслом помазанное, что не о своей — о российской пользе пекусь! Комедийными действами глаза заскорузлые Москве обмываю, замшелый камень сдвинуть с места силюсь. Скоро пост великий начинается — в пост о них не помысли, о комедийных действах! Важно покудова до поста ни одного не сорвать. Важно, чтобы Москва с ними свыклась… По всем дорогам, что от Москвы расходятся, — на Великий Новгород, на Псков, на Калугу, на Брянск, на Смоленск, на Архангельск, — понеслись стрельцы с погонными грамотами. Именем государя повелевалось в грамотах беглеца-комедианта схватить, заковать в железы и с великим тщанием в Москву возвратить.— Пфуй, не имею уже сил… Думкопф… как это… дурная башка! Неужели этак трудно вспомнить, как Родька, разбойник тот и вор, говорил тут и стоял. За недобрые слова о Родьке Куземка на Грегори злится, — каждый раз, как их слышит, глядит на пастора с упреком. Однако и сочувствует тоже пастору: должен был тот взяться, по приказу Матвеева, за дело невозможное, бесплодное. Ну, правда, как это можно — за три неполных дня научить в комедию нового Товита? Прежнего муштровали все четыре месяца, — и то не обошлось во время действа без попрека… Да Матвеев возражений не пожелал и слушать. Вечер, когда комедия будет повторена, объявлен был заранее. Ни отменять, ни переносить ее норовистый Артамон Сергеевич не соглашался, — не хотел, чтобы змеи-недоброжелатели имели причину порадоваться. Грегори оставалось одно: молиться, чтобы за эти дни злоумышленника Родьку поймали. Ну, и на случай, если не поймают… — Как ты ходишь, божья мне кара! Твой же Товит слеп! Не видел, как ступают слепые? Нет, ничего он не видел, не получается у Васьки Мешалкина. Даром, что подходит, чтобы Товита показывать, и ростом, и голосом. Балда, он балдой остается повсюду. Рубаха вон на спине стала мокрой, желтовато-водянистые глаза осоловели — это ему, собаке, не Климку изводить! — а все равно никакого Товита и близко не видать! Пастор вспотел тоже. Заботными морщинами, казалось, покрылись даже уши. Однако он потратил на Ваську вчерашний день и вечер. Плюнуть сейчас на него, значит, другого комедианта уже не за три — за два неполных надо выучить на Товита. Откидывается без сил Грегори в кресле, закрывает глаза, просит Куземку: — Покажи… покажи ему, коню этому, как Товит говорит, благославляя сына в дорогу… Куземка показывает. Куземка усталости не знает, хотя мучается с Мешалкиным и он: в комедии же Товит почти с Товием одним и разговаривает. Грегори слушает, просветленно кивает, велит Ваське произнести слова, как Куземка. Набычившись, тайком от пастора, погрозив Куземке кулаком, Васька пробует, — ничего не выходит снова!..

Родьку привезли на следующее утро. Грегори всплеснул руками, когда вошел Мордасов и об этом сказал. Бросился на улицу с такой радостно, словно сидел в возке не бродяга, который столько принес неприятностей, а особа долгожданная, почтенная.

У Родьки заплыл глаз, на губах запеклась кровь, щека была разодрана, руки — в цепях. Грегори оглянулся на Мордасова, покачал головой. Мордасов немного смущенно почесал за ухом: — Правду скажу, магистр, стрельцы его везли, как в погонной грамоте было написано, в железах, но бережно. А я вот не выдержал… Лишь человек аз есмь, накипело!.. Ты его мукой присыпь, подбели как-нибудь, а железы мы сейчас снимем… Должно быть, отец родной не забегал бы так возле Родьки, как забегал спасенный от Васькиной глупости Грегори. Отвел к себе, велел кухонной бабе нагреть ушат воды, чтобы парень мог помыться, прилепил под глаз и на царапины мокрые тряпки, вкусно накормил, уложил на чистом спать. Кто там выдумывает, что он называл своего Товита разбойником и вором, что хотел, чтобы Мордасов поучил его в съезжей?! Но все равно — когда через несколько часов, немного оправившись, Родька пришел в школу, в глазах его была тоска. Может, еще и потому, что пришел не один, — со стрельцом, которому приказал Мордасов быть все время, неподалеку…

Он рассказал Куземке и Климке, что схватили его возле самого порубежного города Смоленского. Добрался туда за три дня и три ночи, — где на своих двоих, где с добрыми людьми на попутной подводе. Говорил им, что возвращается к барину, — в Москву будто пеньку с экономом отвозили, да там занемог был, вот один теперь назад и плетется. В байке этой путался, так что, может, и не слишком ему верили, однако — не выпытывали. На дорогах российских всякого встретишь, и закон тут испокон веку нерушимый: не удивляйся и не в свое не сунься… А в голове неотступное — словно райское видение; видит и видит себя на каком-то крутом берегу, и широкая, быстрая река накатывает на этот берег пенистые волны. Он не знает, Родька, что это за река. Может, Двина, отец дома всегда грустнеет, когда ее вспоминает. Может, Днепр, Неман, Вилия, — Климка с Куземкой сами слышали: в слободе их мужчины как сойдутся поговорить, так только и споров, какая из этих речек самая широкая, самая глубокая да самая рыбная… Хорошо Родьке, весело, вольготно. Чувствует — вот где его дом настоящий, желанный, хотя никогда тут не был. Вот где недоступен он ни лиходею Мордасову, ни лисице пастору, ни сарыни, что выдирает ни с того, ни с сего у невинного человека клок из бороды. Видит Родька казацкие струги, — разве не божился в Преображенском Михайло Тюка, что бунтующая запорожская голь подплывает к самому Могилеву? Слышит — да, да, словно наяву слышит! — как на стругах поют. Да не разбойничье, со сеймом и гиканьем, а то, что отцы их — и Куземкин с Климкиным, и его, Родькин, — частенько поют:

Кленовый листочек

Куда ветер гонит?

Домой под кленинку

Иль в луг на долинку?

Так оно и случилось, как Родька говорил. Еще в палате за шпалерой двигали лавами и обговаривали увиденное шитые золотом кафтаны; еще тут, за возвышением мальчишки снимали с плечей комедийские одеяния, чтобы отдать их Якубу Дубоносу; еще кровавили щеки оческами кудели, соскребая белила и румяна, — а Мордасов в куньей шубе на той же серебристой ферязи уже стоял подле Родьки и подгонял: — Трясешься уж очень, словно вправду состарился, пока старцем представлялся. Вишь, в штанину никак не попадет! Как убегать, так проворства хватало!.. После нескольких часов волнения окрыленный, счастливый Грегори — царь и в другой раз услаждался зрелищем, как в первый, — тихо попросил Мордасова: — Ты его там… как это… нихт штарк… не сильно. Отец его приходил… просил прощения… в ноги падал. Мордасов ответил со злобой: — Бесчестья, магистр, не прощаю никому. Он и ко мне приходил, ценинник. Печь, говорил, поставит мне доме небывалую, только бы я, значит, пожалел… Печь сложит и так, никуда не денется. А над сим беглецом душу отведу — наука будет и ему, и другим… Десятский с Мещанской и стрелец, целый день не сводивший глаз с Родьки, скрутили ему руки, толкнули к двери. В покоях стало тихо-тихо. Куземке почудилось, слышит, как стучит Климкино сердце. Или, может, его, Куземкино?

Окольничему Матвееву — дворянский сын Данила Мордасов

«…Еще спешу твоей милости сообщить весть зело неприятную. Касаема будет комедианта Родьки, в нетях злодейских изловленного. Как то твоя милость повелела, по окончании потехи комедь отвезла его стража стрелецкая из государевой хоромины, что в Преображенском, в слободу, в управление мне отданную. И был он заперт в подклетьи строения съезжего, а десятскому, при дверях там поставленному, наказано было стеречь весьма усердно. Намеревался я, слуга твоей милости, завтрашним днем беглеца того, Родьку, допросить, а буде установлю злодейский умысел — спины его холопской не жалеть. Токмо приехав следующего дня казенную службу служить, опечален был злодейством сызнова. Злоумышленники подлые и богу супротивные, еще как тьма ночная стояла, сообщника своего Родьку со съезжей свели. Аки лисы хитрые, сказали стражнику, будто прислал их за Родькой тем я. Будто дома у меня учиняется потеха, и захотел я поглядеть комедиантов. Ротозея-стражника допросил. Показал он, что злодеев было двое. Один, похоже, из чужеземцев, ибо говорил, как говорят на Кукуе, а по-нашему лишь сказал раза три: «Интересно, весьма интересно это есть». А второй, повыше, в стрелецким был колпаке, тулупе и у того чужеземца за толмача и помощника… Пытал стражника огнем — говорит то же самое… Учиняю теперь поиск в Кукуй-слободе… На том бью челом твоей милости.Данилка Мордасов…»

«…А после, господин мой, как у жителей кукуйских, с магнстром Грегором которые из них ворогуют, осторожно я выведал, не отъезжал ли который той ночью из дома, поелику намыслил магистр, что могли тот побег супротивники его учинить, дабы ему, магистру, оным вредом досадить, — с разговором тайным подстерег меня на улице по прозвищу Мешалкин по имени Васька комедиант. А разговор был у него, что из их комедиантской кумпании Куземка Дубонос и Климка Тюка ночевать со всеми в Кукуй-слободе по окончании потехи комедь не остались, а с ночевки, как улеглись все, скрылись. И он, Васька Мешалкин, то видел, как украдкой, будто до ветру, Куземка и Климка выходили, а назад на ночевку их больше не было. Сегодня поутру названных комедиантов разыскал и допросил. И то они, Куземка Дубонос и Климка Тюка, на себя признали, что в школе кукуйской, где ночевали и на комедийское умельство учились, тайно бороду и волос прикладной они взяли, а также платье комедийское, какое там было. В слободу Мещанскую из Кукуя через ночь опосля поспешив, подле съезжей украденным платьем и волосом с бородой обличья свои истинные утаили. А как потом дуралея, десятского стражника, обманули, тьмой ночной, опричь всего, воспользовавшись, — о том я писал тебе, благодетель, прошлый раз…»

«…Что пожаловался Грегори-кукуец, будто комедиантов его самых лучших изувечили, то это напраслина. Злодеям слободским наказание учинять по службе казенной слуга твоей милости обязан. А заплечному мастеру Алфимке говорилось, чтобы хлестал он комедиантов с остережением. Понеже исполнял бы работу без остережения, то… сам понимаешь, господин мой!.. А что харкают они сейчас кровью и что лекарь сказал, мол, на комедийское умельство никогда более пригодны не будут, то и самому магистру, окольничий, укажи, чтобы голодом комедиантов не морил и с поденного корма, царевой казной им отпущенного, в карман свой басурманский не клал. Ибо лекарь сказал, что от того они нутром и ослабли… А были бы нутром неослабшие, то Алфимкину работу бы выдержали… К Грегору я ездил и говорил то же самое. И он меня не бранил и ответил, что все равно на великий пост потех у государя не бывает. Пост сейчас в самом начале, и до мясоеда успеет он, магистр, комедиантов научить еще и лутших. А отроков со слободы смогу на это прислать ему, сколько пожелает. О беглом же Родьке известий не имею. Отца его допрашивал, ничего не знает и он… Висельник тот, Родька, от комедиантского своего звания уму непостижимо как в нети кидается, а вот портняжка поротый Куземка, который Товию молодого показывал, — сильно плачет в скорби нынче великой, что к комедиантству более пригоден не будет… На благодетеля и заступника милость твою полагаюсь как всегда.Данилка Мордасов».

ПОКЛОН СПИРИДОНУ СОБОЛЮ

ТРИ ВСТРЕЧИ С ПРАПРАДЕДОМ ТВОЕГО БУКВАРЯ

Встреча первая

Наше знакомство с человеком, о котором хочу рассказать, пускай произойдет в Киеве. «Матерью городов русских» назвали наши пращуры Киев. В те времена, куда мы направляемся, он в границы Русского государства не входит, которое столетье подвластен то Литве, то Польше. Но сердцами они все равно друг к другу тянутся, Москва и Киев. И толпами бредут сюда богомольцы из-под самого Белого моря, из Великого Новгорода — поклониться святыням на берегу Днепра. И едут из Киева в Москву ученые монахи — толмачами да учителями. И мужей, заслуживших уважение в Киеве, почитают и там, где по-волжски окают, и там, где по-немански чекают. Трех таких почтенных, именитых жителей Киева вижу вечером в лето одна тысяча шестьсот двадцать девятое за нелегким разговором. В поношенной шапочке-скуфейке и выцветшем подряснике, точно не митрополит он, не первый в округе святитель, а горемыка-дьячок захудалой часовенки, зябко поеживается в кресле Иов Борецкий. Среди людей православной веры в те времена он, наверное, из самых сведущих. На столах и полках в его доме в роскошных окладах с серебряными пряжками рукописные и печатные книги. Древняя латинская и греческая премудрость, новейшее французское, немецкое, польское, валашское письмо. На всех этих языках Иов говорит, как на родном, и на все эти языки переводилось написанное им. Не из гордыни, не по причине того, что низко ставит посетителей, принимает он гостей в домашнем. С недавних пор Иову нездоровится. Рдеет на широком блюде принесенный служкой инжир. В чашечках стынет заморское чудо — чай. А митрополиту ничто не мило. Исхудалый, с красными пятнами на впалых щеках, с желто-белой поредевшей бородой, он греет руки о чашечку, и коли кто из собеседников повышает голос, умоляюще глядит на него потухшими глазами. Впрочем, не сдерживается и то и дело повышает голос лишь один из собеседников — архимандрит, или, если попроще, начальник Киево-Печерской лавры Петр Могила. В седой старине, лет за полтысячу до дали, в которой мы с тобой, читатель, осваиваемся, в пещерах глинистой приднепровской кручи возле Киева стали прятаться от суеты и тщеты бренного мира отшельники. Молитвами жили и постом. Одни умирали, другие в их пещерные лежки селились. Природных нор не хватало, выкапывали их сами. Со временем выдолбили в глине целые подземные храмы. Со временем эти храмы — чем дальше, тем роскошнее — не в земле, а на земле, на прибрежной круче, солнышком обласканной, начали ставить. И вот уже у черноризников давнего приюта отшельников не звериные лежбища, а храмный городок — лавра. И вот уже пещерные основатели лавры провозглашены святыми, и почитается божьим даром увидеть их мрачные убежища. Мощным оплотом веры стоит для православных Киево-Печерская лавра с ее богатством и благолепием, с ее поместьями, мастерскими, друкарней. Грозным воеводой чувствует себя в этой крепости архимандрит. Тем более такой, как Петр Могила. У него точно высеченное из камня с крутыми скулами и лбом лицо воеводы. У него громогласное, на гулкое эхо рассчитанное, воеводское горло. Архимандритская шапка на голове — точно шлем на воеводе. Хоробрым воином еще недавно летал по степи на горячем скакуне молдавский царевич Петр Могила. Коня и меч сменил на библию и крест, а все равно остался воякой. Одержимым, непреклонным, безжалостным. Побаивается его кроткий Борецкий, хоть сан митрополита выше сана архимандрита. Не ровня Борецкий Могиле ни богатством, ни знатностью происхождения, ни теперь ко всему и здоровьем. А ума, известности, учености не занимать и Петру Могиле. Третий в зале не сидит — стоит. В новых чоботах, в новом кафтане. Все руки норовит втянуть в рукава, работной темноты их стыдится перед белорукими святыми отцами. Пересохшие губы облизнет, глазом серо-синим на квас перед архимандритом покосится, но попросить того квасу опять-таки стесняется. В зале не душно. Солнце уже на исходе, в окошко залетает ветерок с Днепра — митрополиту вон даже зябко. Душно же Спиридону Соболю — славному друкарю от того, что вот снова в который уже раз за годы, что живет он в Киеве, повторяется обидное. От митрополита прибегает к нему в друкарню лукавый служка, передает повеление предстать пред светлые очи владыки и, шмыгнув носом, на прощание будто ненароком роняет, что к владыке приехал сильно разгневанный печерский архимандрит. Спиридон оттирает от краски руки, забегает домой сменить платье, и, принаряженный, словно на пасху, но настроенный совсем не празднично — понимает, не на доброе зван, — предстает пред судилищем. Обвинитель на судилище воевода-архимандрит. Пальцами, унизанными камнями, за каждый из которых можно купить чуть не сотню таких, как на Соболе, кафтанов, тычет в друкаря, словно наводит на него пистоль. — Дивлюсь, владыка, твоему заступничеству. Иноки мои давеча резонно вопрошали. Мы, говорят, увидим у паломника в лавке книгу, «Лимонарь» называется, могилевцем Соболем отпечатанную, и укоряем паломника. Дескать, купил и читаешь безбожное. А паломник таращит глаза. В книге что на первой же странице написано? Что во дворе митрополита, опекуна могилевцева, печатана!.. Борецкий со всхлипом хватает воздух. — «Лимонарь» читаем был на вселенском соборе… Мудрейших христианских пастырей благословения удостоен! Патриарх Фотий, Иоанн Дамаскин о нем… Не договаривает, лишь слабо машет рукой. Понимает, — все, что сказал бы, архимандриту ведомо. Могила желваками каменными двигает, говорит митрополиту, а глазами жалит Спиридона. — То и тревожит, что на вселенском. Пригодно, значит, для чтения и у нас, и где хочешь… Вон что себе позволяет! Шпыняет не только беднягу друкаря — сам вселенский собор, всесветный съезд наивысших христианских духовников. Бурное и трудное это время. Государственная граница отделяет Украину и Беларусь от России. И жаждут варшавские магнаты, чтобы такая граница проходила и в душах. Чтобы и она отделила украинцев и белорусов от русских братьев. Всячески домогается польская шляхта, чтобы украинцы и белорусы исповедывались богу в островерхих католических костелах, а не в православных церквях, как было испокон веков. События ведь происходят три с половиной столетия назад — крест тогда мог совершить порой больше, чем меч. Петр Могила — воинствующий защитник веры православной. А вселенский собор, где собиралась прежде братия и православная, и католическая, давно уже на торжественные съезды свои — не частые, раз в сто лет, а то и реже, — созывает высоких участников только в католических сутанах. Оттого Могиле подозрительно все, что хоть когда-либо собором одобрено. Пусть даже одобрено в незапамятную пору. — Притчи книги «Лимонарь» людей от церкви отваживают, — трубно, точно он перед толпой в лавре, убеждает митрополита архимандрит. — Учат они, что к богу можно обращаться и дома. А проистекает из этого что? Что не такая и большая беда, коли папские воины храмы православные рушат. Что обойдемся и без храмов — грудью вставать на их защиту не стоит. Глотком остывшего чая Борецкий возвращает себе немного силы возразить: — С ног на голову все ставишь, архимандрит. — Из горла у него со словами вместе: хлюп, хлюп. — Достоинство, а не изъян книги «Лимонарь», что учит она, как перед гонителями веру сохранить. Ведь самое главное для нас, чтобы вера устояла. Веру сохраним — разрушенное отстроим!.. А Соболь молчит. Не по чину ему перед первыми в округе людьми, коли не спрашивают, высовываться. Да и не согласен сейчас друкарь ни со своим обвинителем, ни с защитником, хоть обоих высоко почитает. Не громкая слава Киева привела его сюда из родного Могилева. Там, дома, лихие стояли времена, когда, объезжая приписанные к его митрополитству города на Белой Руси, Борецкий услыхал о Спиридоне Соболе и пожелал с ним душевно побеседовать. Ни учить детей на родном языке, ни печатать книги кириллицей — буквами, которыми пользовалась ненавистная Речи Посполитой Москва, — не стало тогда в Могилеве никакой возможности. Именем папы сутанники душили все. Радеющий о людях, могущих распространять просвещение, Борецкий и предложил понравившемуся друкарю со всем его печатным хозяйством пристанище в своем дворе в Киеве. А Соболь предложение с благодарностью принял. Однако как он ни благодарен, обязан, послушен митрополиту, а имеет, начиная печатание новой книги, и задумку тайную. Затаенную в сердце даже от благодетеля. «Лимонарь» — одна из таких задумок-тайн. Архимандрит гневался не попусту. «Лимонарь» и вправду рассчитан был больше на чтение не церковное, с амвона, а на домашнее, семейное или наедине. Соответственные в книге настроения, молитвы, соответственные рассказываются истории. Соболь, разумеется, не безбожник, службы посещает исправно, молится усердно. Но ведомы ему нужды таких, как сам, простолюдинов и давно ему хотелось дать духовную пищу и им — не очень просвещенным, не шибко грамотным, не слишком удачливым. О книге «Лимонарь» Соболь наслышан был давно. Еще расстрига-монашек, у которого малолеткой учился он в Могилеве грамоте, хватив порой чарку, рассказывал ученикам в школе удивительные истории, будто бы произошедшие с его знакомыми… Натопырив уши, боясь пропустить хоть слово, внимали школяры рассказам. А когда подросли и Спиридон пришелся учителю по сердцу, тот признался, что неправда это, что ни с кем из знакомых у него таких чудес не случалось, а вычитал он про все в книге «Лимонарь» — переписывал ее некогда для богатого боярина. Позднее Спиридону и самому довелось держать в руках переписанное из «Лимонаря». Еще позднее дознался, что есть у книги и другое название — «Луг духовный» и что составил ее лет с тысячу назад ученый византиец Мосх. Однако всю прочел только здесь, в Киеве, — митрополиту прислали печатанный латынью «Лимонарь» из Парижа. Прочитал и почувствовал: вот оно то, что давно неосознанно ищет. Что очень легла бы эта книжка на душу работному, обездоленному, латыни необученному люду, если бы заговорила на родном ему языке. Ибо населена была не богатырями да угодниками, вызывающими боязливое почтение, но остающимися недосягаемо далекими. Жили на ее страницах обычные мужчины и женщины, замороченные понятными хлопотами, немного даже грешные. А то, что потом эти рыбаки, моряки, скоморохи, блудницы все-таки выходят в святые, — утешало, отзывалось в читателе и слушателе умилением. Загорелся — и вот год уже, как дорогим товаром считают «Лимонарь» оборотистые киевские и не только киевские купцы. Просят, покупают, читают книгу люди, благодарят Соболя. Благодарят, да не все. У архимандрита Могилы вон суждение о книге иное. — Как на исповеди скажу, владыка. Не для блага нашего общего обосновался у тебя во дворе могилевец. Одно у него на уме — худое сотворить чудотворной лавре. А у больного Борецкого силы иссякли. Все проходит, все прах и тлен, говорит его печальный взгляд. …Солнце зашло. Над Днепром, над крестами и колокольнями церквей, над соломенными, тростниковыми, лубяными кровлями пламенеет небо. Соболь бредет кривыми улочками Подола. Этот самый старый уголок Киева, где Соболь нашел пристанище, называется тут Нижним городом. И потому, что лежит в низине, и потому, что обитает во дворах за плетнями народ более низкого, чем в Верхнем городе, звания — кто мелкой торговлей, кто ремеслом перебивается. В ушах не затихает голос архимандрита, и хмурым взглядом Спиридон невольно высматривает вдали на круче золотые маковки церквей лавры. То, о чем не сказал, смолчал, вновь и вновь вертится на языке. То, чего из почтения к Петру Могиле Соболь долго не позволял себе и думать. Но убеждается: иной причиной, а не тем, что архимандрит говорит, объясняется его враждебность к Соболю. Не по нраву архимандриту, что есть в Киеве друкарня кроме той, что в лавре. Не желает он, чтобы печатное обращение к православной душе исходило в Киеве еще от кого-нибудь, не от одной лавры. Вот и цепляется, выживает из города Соболя. Только кому о том поведаешь? Кто поверит, что великий Могила — со слабостями земного грешного человека… Он заходит к себе в друкарню. Висит у двери на гвозде, ждет хозяина перепачканный краскою кожаный фартук. Ждут свинцовые брусочки с литерами на торцах — шрифт,горсть каждой буковки в отдельном ящичке. Ждут деревянные и медные дощечки с вырезанными рисунками. Ждет стан, печатающий эти рисунки и буковки на бумаге, когда соединены они в слова, выстроены в строки, оформлены в страницы. Кипами не сшитых еще, сегодня и вчера отпечатанных страниц завален стол. Уже много месяцев заботы и старания Соболя отданы новой книге — «Апостолу». «Апостол» по-гречески посланец. Отцы церкви которое столетие учат: было у Иисуса двенадцать самых верных ему учеников, коих послал он в мир со словами утешения и истины. Апостольские те проповеди считаются непревзойденными, из века в век в храмах читаются. Вот и Соболь своего «Апостола» задумал как духовную опору страждущим. Там, в родных местах, силой и хитростью заставляют людей отрекаться от завещанного отцами. Пусть же эта книга — посланец Соболя — тоже их поддерживает, учит. Только странно как-то складывается. Соболь готов согласиться: в «Лимонаре», может, и правду есть что-то, чем Петр Могила имеет право быть недовольным. Но «Апостол» — он ведь для службы, для чтения в храме. Страницы книги трубные, точно голос самого архимандрита. В «Апостоле» не сомневается даже осмотрительный чернец из лавры, который в тамошней друкарне режет рисунки. Чернец продал для «Апостола» старую самшитовую доску со святым Лукой — пять лет назад этот Лука был в книге, выпущенной лаврой. Чернецу и в голову не пришло, что ждать его может кара, когда «Апостол» выйдет и рисунок увидит и узнает Могила. А Соболь все равно не спокоен. Словно не в благословенном он православном Киеве, а в отчем Могилеве, где по нынешним порядкам за такого «Апостола» можно и без крыши над головой, а то и без самой головы остаться. Словно воистину не преданный он единомышленник, а недобрый соперник лавре. Он тревожно спит ночь и утром спешит не в друкарню, а в дом, где своей тревогой можно поделиться. В один из немногих богатых домов на Подоле. К своему могущественному покровителю Богдану Стеткевичу, земляку и родовитому шляхтичу, приобретшему двор в Киеве вдобавок к своим имениям на Белой Руси и в Литве. Стеткевич — дородный краснолицый здоровяк. Дома он в широкой отбеленного крестьянского полотна рубахе, — и не скажешь, что вельможа. Лукаво поглядывает из-под лохматых, сплошным коромыслом выгнутых бровей — и точно доволен тем, на что Соболь жалуется. — Вновь советую тебе, мастер, — возвращайся туда, откуда прибыл, — на родную землю. Не потерпит тебя в Киеве архимандрит. Чем лучшие будешь делать книги, тем большую заслужишь немилость. Всего лишь человек он, Могила, хоть и великий. А дома у нас вроде стало спокойнее. Монастырь вот в Кутеине открываю — славно бы наладить там друкарню. Поддержку обещаю, благодарность. Да и просто — дома это дома. Скорина наш что говорил? Что зверя к берлоге его, птаха к гнезду, а человека… Смолкает и глядит еще лукавей, ждет. Соболь вздыхает: — …а человека к земле, на которой родился, тянет отовсюду. Дитя уразумело бы: не желанием помочь — собственной выгодой руководствуется Стеткевич. А все равно предложение его как же заманчиво для Соболя!..Встреча вторая

Переберемся теперь вслед за нашим героем в Кутеинский монастырь под Оршей. На старинном гербе Орши — пять скрещенных стрел. Может, напоминание о том, что встарь поблизости находилась стоянка скифов, где свист стрел был таким же обыденным, как топот коней и грай воронья. А может, стрелы эти — пять дорог-путей, что сходятся-расходятся в Орше, соединяют ее с близкими и дальними землями. О давнем и недавнем прошлом здешних мест рассказывает Спиридону Иоиль Труцевич, отче почтенный, ученый и учтивый, кутеинский игумен. Открывает он друкарню и правду о монастыре. Оказывается, это только считается, что основали обитель Стеткевич и его жена, княжна Елена Соломерецкая. На их имена были выписаны в Варшаве государственные бумаги. Спасибо благодетелям, что на это согласились, — с кем иным варшавские гордецы не стали бы и разговаривать. Но если вправду, то все заложено и возведено здесь не на деньги Стеткевича. Собрали их, поделившись небогатым своим скарбом, простые могилевцы и оршанцы. Храмы православные и школы в городах были закрыты, вот и высмотрели горожане уголок в лесной глуши, где очаг их духовного единства не дразнил бы противника, не слишком был бы на виду, — и в то же время, чтобы легко было к нему добираться. Разный наведывается сюда люд, с разной нуждой. Кто приковыляет службу отстоять с монастырскими. Кто чадо принесет окрестить. Кто прикатывает к Иоилю — хочет исповедаться, чтобы снял у него почтенный старец камень с души. Но самая большая радость для Соболя, когда видит он спозаранку, выйдя из кельи или из трапезной вдохнуть перед работой морозной боровой свежести, как в синеватом рассвете по льду Днепра (тут он набирает только силы и величия, батюшка Днепр-Славутич!) спешит к монастырю веселая муравьиная вереница подростков. В Кутеине есть школа. После того как Соболь чуток обжился, игумен Труцевич попросил его: — Не принуждаю тебя, мастер… Забот у тебя, знаю, достаточно. Однако, если бы выкроил ты часок-другой еще и для школы, пошло бы то школярам нашим на пользу. Как тут откажешь? Тем более что и игумен считает своим долгом заниматься с детьми. Да и не в тягость уроки Соболю, а в радость. — Темпора мутантур эт нос мутамур ин илис, — торжественно произносит Соболь непривычные, загадочные для здешнего уха слова. Точно загадку бросает любопытным, притихшим огольцам. И загадка сразу отгадывается. Мальчишеский хор переводит латынь, словно поет: — Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Это на пятом месяце занятий. Смышленные, забодай их комар!