Мир приключений, 1926 № 06 [Николай Александрович Морозов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Содержание

«АТОМЫ ЖИЗНИ», — предисловие к роману «Нигилий», проф. Н. А. Морозова (Шлиссельбуржца) (1)

«НИГИЛИЙ», — фантастический роман Р. Эйхакера; перевод Анны Бонди; иллюстрации М. Мизернюка (5)

«КРОВАВЫЙ КУЛЬТ БОГА-ЗМЕИ ВОДУ», — очерк В. Р.-П. (35)

«БУРЛАКИ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ». «МАЯТА НА ПЯНДЖЕ», — очерк Д. Корзуна, с иллюстрациями (39)

«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!» — Задача № 28.

Наблюдательны-ли вы? (57)

«ЧЕТВЕРТЫЙ», — рассказ Д. Рёсселя, пер. О. Косман, с иллюстрациями (59)

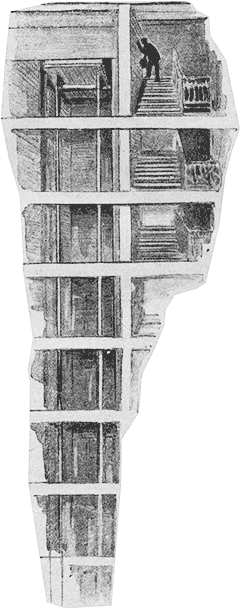

«ЛИФТ», — рассказ из жизни русских эмигрантов А. В. Бобрищева-Пушкина, с иллюстрациями (85)

«ЖИЛИ-БЫЛИ 3 МАТРОСА», — рассказ Аллана Лемэй, с иллюстрациями (101)

«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!» — Ответы на вопросы №№ 16–27 (115)

«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ». Откровения науки и чудеса техники:

Электричество из солнечного света, с иллюстр. (117)

Борьба с морской качкой, — с иллюстр. (119)

Авто-вело-машина, — с иллюстр. (120)

Гигантский морской гидроплан, — с иллюстр. (121)

Рыцарское вооружение в XX веке, — с иллюстр. (122)

«Паровой дом» нашего времени, — с иллюстр. (123)

Вкусовые симфонии, — с иллюстр. (124)

Новый электрический фонограф (125)

«КАК СДЕЛАТЬ ЯЩИЧНЫЙ ЗМЕЙ», — с чертежами (126)

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (на 3-й стр. обложки)

Обложка худ. М. Мизернюка.

«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ» ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 5 РУБ. С ПЕРЕС.

ПОДПИСКУ и ДЕНЬГИ адресовать: Ленинград, Стремянная, 8. «МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

-

АТОМЫ ЖИЗНИ

Предисловие к роману «Нигилий»

Директора Научного Института им. Лесгафта, проф. Н. А. МОРОЗОВА (Шлиссельбуржца).

Имеют ли какое-нибудь научное значение такие романы, как Уэллса, Жюля Верна, Эйхакера? Конечно, это фантазии, а не наука. То, что в них говорится об открытиях — не открытия, а причудливая смесь разрозненных научных фактов и идей, которая не является научной теорией. Но такие фантастические повествования будят человеческую творческую мысль, заставляют ее интересоваться не одними житейскими предметами, но и высшими вопросами знания. Вот, в интересном романе Эйхакера «Нигилий», прекрасно переведенном Анной Бонди, трактуется вопрос о первичном веществе, а вместе с тем поднимается естественно связанный с ним вопрос и о сущности нашего сознания, о том, что такое наше мыслящее и сознательное «я». Я изложу здесь несколько собственных мыслей по этому предмету, которым я много занимался, но до сих пор еще не высказывался печатно. Основным элементом всего существующего в природе являются, как говорится и у Эйхакера, первичные атомы всенаполняющей мировой среды. Но если мы спросим, что же они такое, то не будем в состоянии ответить ничего другого, как то, что это отдельные, невообразимо малые сгущения или разрежения чего то единого, непрерывно вездесущего, всенаполняющего и бесконечного. Наше трехмерное пространство есть основная сущность, а не пустота, потому что пустота, т. е. ничто не может иметь никакого протяжения или измерения. Абсолютный нуль не имеет даже и зародыша какой либо меры. Таким образом трехмерное всенаполняющее сплошное и вездесущее пространство есть основание не только древнего, но и современного научного мышления. Но оно неоднородно. В нем, без разрыва сплошности, существуют сгущения, как положительные элементы жизни, и разрежения, как ее отрицательные элементы, то сдвигающиеся друг с другом, то отодвигающиеся друг от друга, называемые нами первичными атомами всякой жизни во вселенной. Через них все в ней творится и изменяется. Сейчас же возникает однако и другой философский вопрос: — не повторяется ли атом также и во времени, или он имеет по нему сплошное протяжение? Другими словами: протягиваются ли атомы, как бесконечные сплошные нити в глубину прошлого и будущего на шкале веков, или они прерывисты в нем, т. е. исчезают и вновь возрождаются, будучи прерывисты, как в пространстве? Наука до сих пор смотрела на атомы мировой энергии исключительно с первой точки зрения. Но обоснована ли эта идея? Мне кажется, что нет, и что все существующее в нашем сознании, т. е. вся наша вселенная, а в ней и каждый атом, — в одно и то же время и непрерывна и кинематографична. С этой последней точки зрения, первичный атом, как основной элемент всего живущего в пространстве и времени — от кристалла до человека — не может считаться резко отграниченным от окружающего пространства, т, е. имеющим какую то поверхность. Ведь наше представление о поверхности физических тел — чисто оптическое. Только зрительными областями нашего мозга мы можем представлять себе поверхности физических тел или, вернее, физических процессов в их замкнутом виде. Осязание является здесь лишь вспомогательным фактором. Оно указывает нам лишь границы трехмерности пространства, доступного передвижению органов нашего тела. В тех случаях, когда эта граница проницаема, вроде раздела между водой и воздухом, осязание нам не указывает ее, а между тем для глаза эта граница еще доступна, как предел области, проницаемой для тех или иных световых колебаний. С такой точки зрения и первичный атом, рисующийся в нашем сознании каким то обособлением в бесконечной трехмерности, является в ней на деле не омертвелым, вечно неизменным посторонним включением, а вечно переменчивым, как волна, и, подобно ей, ритмически переходящим из сгущения в разряжение и, наоборот, без резкой границы с порождающим его мировым протяжением. Я представляю себе это для ясности на самой простой для нашего воображения схеме, ничуть не настаивая на том, что и в самой вселенной все так же просто, как и в ней. Вообразим себе сначала пространство одномерным, в виде столбика слипшихся между собою черных и белых гутаперчевых кубиков и пусть черные кубики будут сдавлены белыми во всем столбе, а затем эта анормально сдавливающая сила внезапно исчезнет. Тогда черные кубики, благодаря своей упругости, раздвинутся и по инерции в свою очередь сдавят белые, и весь столб будет представлять собою линию вечно упругих волнообразных колебаний, если только он будет бесконечен и в его элементах (кубиках) не будет внутреннего трения. Идя далее, мы можем перейти и к слою, в котором бесчисленность наших столбиков спаялась друг с другом так, что черные области одного чередуются с белыми другого, как на шахматной доске. Пусть черные кубики опять будут областями сгущения, а белые — областями разрежения составляющей их слоевой среды и не резко отграничены друг от друга, а постепенно и упруго переходят одни в другие. Тогда, сделавшись свободными, эти области будут бесконечно переходить одна в другую по двум перпендикулярным друг к другу измерениям этого слоя, если ему нигде не будет границ. Возьмем теперь и третий случай. Наложим бесчисленность таких слоев один на другой так, чтобы сгущение одного слоя приходилось на разрежении другого. Тогда и без объяснения станет понятно, что кубические области сгущения и разрежения здесь будут переходить волнообразно одни в другие по трем независимым друг от друга направлениям, давая этим яркую картину вечно волнующегося трехмерного протяжения, как бы живущего своей внутренней жизнью, но однообразного в своем целом. Здесь каждое сгущение, т. е. каждый первичный атом не вечно существует, а возрождается с каждым новым мгновением и в промежутки даже переходит в отрицательное состояние, т. е. в антиатом. Промежуток от одного возникновения атома до другого его возникновения будет естественная единица вселенского времени. Неизбежность его нового появления в том же виде проявится как закон сохранения его массы и энергии, но из этой схемы мы не получим еще возможности той разнообразной творческой жизни атомов, какую мы наблюдаем во вселенной. Все первичные атомы возникали и исчезали бы в тех же самых взаимных отношениях, как и прежде. Для того, чтобы объяснить себе существующее в природе, а с нею и в нашем сознании разнообразие явлений, необходимо представить, что, кроме этих элементарных первично-атомных сгущений и разрежений, существуют еще другие, более обширные области сгущений и разрежений, включающие в себе известные коллективы первичных сгущений и разрежений, подобно тому, как в десятичной системе объемов каждый кубический метр заключает в себе тысячу кубических дециметров, и каждый кубический дециметр тысячу кубических сантиметров и т. д. Тогда, после своего перехода в отрицательное состояние, каждый первичный атом уже не будет возрождаться на прежнем расстоянии от всех своих восьми ближайших соседей, а на больших или меньших расстояниях от них, судя по тому — разрежается или сгущается весь пространственный коллектив в этой области. Таким образом получается картина многообразных вторичных сближений и разрежений. И эта картина будет достигать все большей и большей сложности, а сближения и раздвижения — все большего и большего разнообразия, в зависимости от того, сколько таких варьирующих объемов будут включены одни в другие, и будут ли они находиться друг к другу в соизмеримых объемных отношениях, или даже, может быть, и в несоизмеримых. Кроме того, необходимо принять во внимание, что и области сгущения и разрежения должны быть разнообразно ориентированы, так как иначе было бы трудно объяснить происхождение круговых движений во вселенной, которые, как и всякие другие поступательные движения, с этой точки зрения могут быть только фиктивными, подобными поступательным движениям волн. Но какова бы ни была природа атома — это единственная творческая сила во вселенском протяжении, частью которого является и сам первичный атом. Такова вершина современной естественно-научной философии, издали виднеющаяся уже для нашего умственного взгляда, подобно вершине гигантской снежной горы на рассвете из-за заслоняющего ее покрова тумана, еще лежащего в долинах между ею и нами, стоящими лишь на холме у ее подножия. Эта вершина одна освещена розовыми лучами еще не взошедшего для нас солнца, мгла лежит между ею и нами, и мы еще не знаем, как до нее дойти, хотя ее и видим. Роман Эйхакера и представляет собою попытку увлечь человеческую мысль сквозь эту мглу к недосягаемым вершинам современного знания, и оканчивается роман символическим полетом д-ра Верндта из глубин океана в бесконечные выси для блага человечества.

(обратно)

(обратно)

НИГИЛИЙ

Фантастический роман Р. Эйхакера

Научная идея М. Фалиера

Перевод Анны Бонди

Иллюстрации М. Мизернюка

_____

I.

Огибавший Площадь Парсов автомобиль так неожиданно остановился на всем ходу, что завизжали тормоза. Задняя часть кузова на мгновение приподнялась, точно собираясь перекувырнуться. Потом колеса стали. Из кузова американского образца высунулась голова: — Чорт тебя гонит, что ли, бездельник! Индус-шоффер умоляющим жестом поднял левую руку: — Шествие, саиб! Это джайны. Вся улица полна народом. Белолицый сердито сжал губы и опустился на сидение. — Еще одно идиотское праздничное шествие этих молодцов. Натыкаешься на них на каждом углу! Вот уж два месяца, как весь Бомбей превратился в сумасшедший дом. Весь этот сброд был охвачен ужасом, когда метеор находился еще на небе. Теперь эта сволочь подняла с радости рев. Каждый час начинается новое шествие. Все чернокожие жители из Петтахса[1] расползлись по улицам, чтобы приносить благодарственные жертвы своим безчисленным богам. Взгляните-ка только на это шествие! Для вас во всей этой волшебной картине есть еще очарование новизны. Перед автомобилем показалась гигантская фигура слона. Высоко на его спине, как раз за могучим затылком животного, сидел стройный индус. Он заложил свои коричневые ноги за уши толстокожего. Роскошные покрывала и ковры спускались по обе стороны слона, поднимая пыль. Младший из седоков высунулся из автомобиля. В то же мгновение извивающийся влажный хобот животного задел его щеку. Он испуганно вскрикнул. Спутник его громко рассмеялся и с трудом подавил смех.

Праздничное шествие двигалось по улицам Бомбея. Европеец высунулся из автомобиля. Извивающийся влажный хобот слона задел его щеку.

Мимо проходили все новые и новые толпы кричащих, пляшущих и воющих людей. Все были в праздничных нарядах — белых одеяниях и пестрых шалях. Музыканты в священном изступлении колотили в барабаны или извлекали из длинных тонких флейт неприятно-высокие и резкие звуки. А среди всей этой толпы — торжественно выступающие огромные слоны, священные коровы из храмов джайнов, визжащие обезьяны и пестрые символы индийских божеств. Молодой болгарин был весь поглощен этим зрелищем. — Сказочная картина, мосье Кахин! — В ближайшие дни вам еще не раз придется любоваться. Сегодня празднуют джайны, поклонники Махавиры, побежденного соперника Гаутамы. Завтра — будут парсы, ученики Заратустры, кстати сказать, самые богатые купцы в Бомбее, правда, вместе с магометанами, забравшими в свои руки всю ювелирную торговлю. Вы познакомитесь со всеми народностями и кастами — гоанами, афганами, сингалезами и как еще их там всех зовут… Город, по мере движения автомобиля, приобретал все более европейский характер. Храмы, правительственные дворцы, большое здание клуба в готическом стиле, широко раскинувшиеся цветники в европейском вкусе, площадки для тенниса и хоккея мелькали мимо. Автомобиль остановился перед длинным одноэтажным зданием, в стиле английского загородного дома. Несколько чернокожих слуг подскочили открывать дверцу. Господин с проседью и его спутник прошли в дом. Белолицый секретарь встретил приезжих и подал им книгу, в которой расписывались посетители. Иностранец взял карандаш и быстрым взглядом окинул заполненную страницу. — Профессор Кахин, — старательно вписал он. — Брюссель. — И в особую графу внес: Химия. Маленький болгарин последовал его примеру. — Думаску, — написал он торопливо. — Париж. Инженер. Секретарь прочитал имена и поднял портьеру. — Мадам ждет господ! Профессор удивленно взглянул на него. — Мадам ждет нас уже сегодня? Мы, ведь, собственно хотели приехать из Бенареса только завтра и… По лицу секретаря промелькнула едва заметная улыбка: — Так как господа приехали в Бомбей уже сегодня, в 3 часа 40 минут, и остановились в Hôtel des Indes, то госпожа и ожидала их сегодня. Кахин ничего не ответил и прошел за портьеру. — Неприятная женщина! — шепнул он Думаску. — Ее шпионы сидят в каждом углу. В соседней комнате им указал дорогу индус. Оба иностранца вдруг очутились среди довольно большого общества мужчин. — Здесь не представляются друг другу, — сказал почтительно индус. Кахин невольно обернулся к нему, но индус уже исчез. Вошедшие обменялись с присутствовавшими легкими поклонами. Все стояли небольшими группами по углам и в нишах. Разговоры велись шепотом. Посреди комнаты вытянулся длинный стол. Вокруг него стояло множество стульев. На них еще никто не сидел. Думаску нервно оглядывал комнату и нетерпеливо теребил маленькую острую бородку. — Скажите же мне, наконец, уважаемый профессор, что это за дом… — Одна из интереснейших каменных построек в Бомбее. За каждой дверью притаилась тайна. Стоит вам нажать кнопку, и вы на три четверти заколдованы и проснетесь завтра в образе «наутхгерль»[2]. Каждый кусочек пола может опуститься вместе с вами и стоит индусу сделать «ссит», как все исчезнет. Дорогой мой, — рассмеялся он в лицо недоумевающему болгарину, — вы прежде всего должны отучиться в Индии от одного: от расспросов. В Индии — все загадка, тайна неразрешимая… Надо брать все так, как оно есть, не раздумывая надо всем… Кто спрашивает и наблюдает, — получает здесь только щелчки по носу. Любознательных людей в Индии не любят! Несмотря на шутливый тон этих слов, Думаску послышалось в них нечто такое, что заставило его насторожиться. Нечто, похожее на тайное предостережение человека, не позволявшего себе сказать больше того, что заключалось в простом ответе. Бельгиец даже скосил на мгновение глаза, точно подозревая, что его подслушивают. Но Думаску разразился вопросом, который все время его волновал: — Вы знаете мадам Барбух? — спросил он вполголоса. Профессор Кахин был явно смущен. Глаза его снова безпокойно забегали. — Вы такими вопросами подставляете шею под веревку, уважаемый коллега! — произнес он тихо, удивительно неподвижно держа голову. — Никто не знает мадам Барбух. Никто не знает, где она живет. Но она — владычица Индии. Никто не знает, кто она, и является она в тысяче образов. То она — прекрасная женщина, то — индусский мальчик, факир, «наутхгерль», эмир, купец… Никто не может сказать, не стоит ли она около него в образе мальчика у лифта, или нищего, магараджи или спортсменки-мисс. Она есть собирательное понятие, сила, — страшная сила! Она все слышит, все видит, всем повелевает. Про мадам Барбух думают, но о ней не говорят. Последние слова звучали серьезно. Болгарин напрасно старался подавить в себе чувство легкой жути. Только теперь заметил он странные и ценные украшения стены. Она вся была увешана блестящей змеиной чешуей и шкурами тигров и других диких обитателей джунглей. В противоположном конце комнаты раздвинулся занавес. Белолицый секретарь из приемной безшумно подошел к столу и дотронулся до гонга. Секретарь был теперь во фраке. — Приветствую господ присутствующих от имени госпожи, — произнес он отчетливо и непринужденно. Прошу вас занять места! Когда гости разместились за длинным столом, оказалось, что все стулья заняты. В общем собралось одиннадцать мужчин и одна женщина северного типа. Ее светлые белокурые волосы блестели под электрическими лампами. Белолицый секретарь сделал у себя пометку. Во фраке он казался значительно старше, и теперь было заметно его индусское происхождение. В его взгляде было нечто повелительное, холодное, не внушавшее доверия. В каждом слове его слышался звук металла. — Госпожа пригласила вас сюда, чтобы лично познакомить вас со своими решениями. Но предварительно она просит, чтобы мне сделали короткий доклад. Мы все вместе пережили два месяца тому назад падение метеора. Могу я просить Японию изложить имеющиеся уже теперь данные? В середине стола поднялся невзрачный японец с седыми волосами. На лице его блестели стекла больших очков. — Метеор, падение которого грозило гибелью нашей планете, попал в одно из самых глубоких мест океана и лежит теперь на глубине 9436 метров. Только этим объясняется спасение человечества. Метеор находится теперь в международных водах и вне владений Японии. Поэтому он и будет принадлежать тому, кто сумеет им завладеть. Среди слушателей пробежало легкое волнение. — Но технически это почти невыполнимо. Секретарь перебил его: — Есть ли доказательства, что метеор, действительно, находится на дне океана? — Да, немецкому химику Верндту удалось опустить на известную глубину в этом месте океана ультрахроматические пластинки и определить степень их почернения. Но, зато, никому еще не удалось добыть на свет божий ни одного зернышка этой космической материи. — За исключением обломков в Японии. — Само собою. После падений метеора перед правительственным дворцом в Токио нашли обломок метеора 2½ куб. метра в окружности. При дальнейших исследованиях в стране извлекли на свет еще два обломка в ½ и 1 куб. метр. По месту нахождения они стали собственностью Японии. — Кому они принадлежат в настоящее время? — Немецкому химику Вальтеру Верндту. Между глазами секретаря появилась глубокая складка. — Почему же их не купила наша секция Руда? Японца точно придавил тон, каким сказаны были эти слова. — Это и было сделано, но… Продажа была объявлена японским правительством недействительной, чтобы избежать соперничества между нациями. Отдельные лица, — а их было одиннадцать с почти неограниченными финансовыми средствами, — были выставлены кандидатами и японскому народу было предоставлено решение. Оно состоялось в пользу немецкого химика Верндта. Второй по размерам обломок бесследно исчез в день народного решения. Его, очевидно, украли. Черные глаза индуса скользнули по лицу одного из присутствовавших. Это был итальянец — человек с черной бородой, повидимому, отличавшийся большой физической силой и ловкостью. Итальянец слегка улыбнулся в ответ. — Хорошо, — кивнул индус в сторону японца. — А купленные обломки находятся еще в Токио? — Они вывезены. — Куда? — Неизвестно. Но, во всяком случае, в Индию. Секретарь кивнул головой и записал что-то в своей книжке. — Благодарю вас. — Секция Изысканий! Атлетический итальянец поднял плечи. — Доклад совпадает. Второй обломок скрыли. Транспорт Верндта был направлен в Бенарес. Верндт строит южнее города императора Акбара гигантскую лабораторию. Заброшенные до сих пор части города заселены теперь тысячами рабочих. — Когда будет готова лаборатория? — Приблизительно через две недели. — Благодарю вас. — Секция Химии! Со стула поднялся бельгиец Кахин. — В этом метеоре для нас величайшая химическая загадка мира. Выясненные до сих пор излучения и эманации совершенно особого рода. — Как определили эти излучения? — Посредством спектра химика Верндта… Бледные щеки индуса слегка покраснели. — Опять этот Верндт! — прошипел он. Но сейчас же овладел собой. — Посредством спектра химика Верндта, с помощью его новых ультрахроматических пластинок… — Секция Изысканий! — послышался резкий вызов с конца стола. Итальянец насмешливо улыбнулся: — Этот спектр еще до падения метеора был наблюдаем в Нью-Йорке, на Мичиганской обсерватории, и имеется описание результатов и 23 пластинки. Складка на лбу индуса снова исчезла. Кахин наклонился вперед: — Я видел эти пластинки. Результаты были проверены. Мы нашли кроме линий спектров известных нам веществ, или химических элементов, как железо, хром, никель, серебро, платина, золото, медь и натрий еще совершенно неизвестные нам до сих пор линии, которых никогда не встречали ни на земле, ни на какой-либо другой планете. — Какой же вы делаете вывод? — Что упавший метеор заключает в себе совершенно новый элемент, неизвестный до сих пор ни физике, ни астрономии. Его наводящие ужас эманации обещают каждому исследователю мгновенную смерть… или безсмертие! — Конечно, — торопливо добавил он, — смерть отдельной личности не играет никакой роли перед значением этого таинственного нового элемента, который… Речь его оборвалась, точно нитка. Неожиданно потух свет в комнате. Все сидели в непроницаемом мраке. Всего только несколько мгновений. Потом свет снова вспыхнул. Все глаза повернулись к стулу, на котором сидел индус. На его месте сидела… незнакомая фигура — индусская женщина… — Продолжайте, пожалуйста, господин профессор, — сказала она глубоким, звучным голосом. Ее большие, блестящие глаза спокойно скользили по лицам присутствующих, точно она и не замечала отразившегося на них удивления. Прошло некоторое время, пока Кахин собрался с мыслями. Его глаза невольно повернулись к Думаску. Но тот не замечал этого. Он смотрел на женщину, как зачарованный. От ее экзотической красоты точно исходили особые флюиды, передававшиеся всему собранию. Бельгиец усиленно старался вернуть своим мыслям ясность. Все в этой комнате, в этом доме, казалось, имело целью поражать, смущать. Но он не хотел поддаваться слабости. — Я убежден, — закончил он свой прерванный доклад, — что значение для нашей земли этого нового таинственного элемента беспредельно велико, что он превзойдет все известные нам до сих пор вещества. — Я разделяю это убеждение. Благодарю вас, — произнес спокойный голос во главе стола. — Это убеждение и привело меня к последующим решениям. Метеор и его таинственная материя должны стать нашей неотъемлемой собственностью. Пока в нашем распоряжении только второй по размерам обломок. Секция Химии предпримет исследование. Необходимые средства готовы. Нужно произвести все возможные опыты. Человеческие жизни не играют роли, как вы правильно заметили, господин профессор… На бельгийца был устремлен ледяной, страшный взгляд, точно взгляд хищного зверя. Он ответил лишь молчаливым поклоном, но губы его слегка дрожали. Сидящая напротив него женщина повернула в сторону свою прекрасную голову, точно говоря с кем-то невидимым: — Но опыты начнутся тогда, когда я прикажу. Первые эксперименты предоставляются химику Вальтеру Верндту. Я полагаю, что они принесут ему смерть. Напрасно старалась я завоевать этого человека для нас, — страстная злоба исказила вдруг ее черты, — он отверг моих агентов. Поэтому он будет теперь помимо своего желания работать для нас… Париж — Инженерная секция?! Думаску неохотно поднялся. — Вы будете принимать участие в технической части сооружения лаборатории в качестве представителя международной комиссии. Удостоверение вы получите сегодня же. Вы постоянно будете держаться возле Вальтера Верндта и о каждом опыте делать нам немедленно донесения. Молодой болгарин покраснел от властного тона этого приказания. Как решилась эта женщина распоряжаться им словно вещью, видя его в первый раз? Его, залученного в этот дом под разными необычайными предлогами! Кровь прилила к его вискам. — Прежде, чем я исполню просьбу, мне необходимы некоторые разъяснения, — коротко ответил он. — Я могу исполнять подобные поручения только, если мне подходят условия. Присутствующих снова объял какой-то страх. На болгарина смотрели растерянные глаза. — Сатана в вас, что ли?… — прошипел Кахин. Большие глаза женщины изменились только на мгновение. В них точно вспыхнул огонек. Потом на ее тонко-очерченных губах промелькнула улыбка. — Секция Изысканий, — медленно, как ни в чем ни бывало, произнесла она, — и секция Руды должны находиться в постоянной самостоятельной связи с секцией Техники и делают сообщения секциям Химии, Финансов, Культуры и Центральной секции. Секция Изысканий!.. Итальянец услужливо наклонился вперед. — Всякий случай приобрести еще куски метеора должен быть использован. — Химия!.. Кахин поднял руку. — Я жду доклада, как только Вальтер Верндт достигнет каких-нибудь результатов, годных для практического применения, или же, если он падет жертвой своих первых опытов. Культура! Кто изменит общей работе — погибнет! Казалось, головы присутствующих пригнулись ниже к столу. Каждый смотрел перед собой таким взглядом, точно желал скрыться от грозного значения этих слов. — Вот зверь! — прошипел, сжав зубы, Кахин. Парижанину снова прилила кровь к вискам. Он только теперь понял угрозу женщины. Вся его мужская гордость протестовала против такого обращения. Он не понимал этих людей, безвольно склонявшихся перед ней. — Прошу слова! — крикнул он через стол. И только тут он увидел, что стул, на котором сидела женщина, пуст. Из-за занавеса снова появился белолицый секретарь и подал каждому из мужчин продолговатый конверт. — Благодарю господ присутствующих. Гости торопливо направились к выходу. Думаску шел последним, сразу за бельгийцем. Но когда он уже был у выхода, индус у портьеры поднял руку. — Госпожа ожидает саиба! Болгарин на мгновение остановился в нерешительности. Инстинкт точно предупреждал его. Но гордость взяла верх. — Где она? — спросил он с подчеркнутой невежливостью. Индус деловито пошел вперед и пропустил его с глубоким поклоном за занавес. Думаску стоял в сказочно обставленной индусской комнате. Переливчатые шелковые ковры покрывали стены. Вокруг стен стояли диваны, покрытые подушками, на полу лежали пушистые шкуры. Затемненный свет ламп падал на золотые украшения низких столиков и скамеечек. Посреди комнаты, на оттоманке, покрытой тигровой шкурой, лежала индусская женщина. Мягким движением руки пригласила она гостя войти, приблизиться и сесть на один из диванов. Спокойно и с интересом изучала она его лицо. — Вы горячий и смелый, — мечтательно сказала она глубоким, звучным голосом, — мне нужны смелые люди. — Я не люблю покоряться женщинам! — коротко произнес он с умышленной резкостью. — Поэтому я не люблю выказывать перед женщиной и смелость свою. Она слегка улыбнулась. — У вас будет случай проявить ее и при других обстоятельствах. Вы курите? Она протянула ему вазочку с папиросами. В ее вопросе было что-то похожее на приказание. И хотя инженер и хотел отклонить ее предложение, он все таки протянул руку за папиросой и закурил ее. Легкий, сладковатый аромат распространился по комнате. — Благодарю вас, что вы, подающий самые большие надежды техник Франции, отозвались на мой призыв, — приветливо продолжала она разговор. Нечто в ее голосе заставляло болгарина, вопреки его привычкам, оставаться невежливым. — Я не отзывался на ваш призыв, мадам. В Бенарес меня направило мое начальство для технических работ. Сладкий запах папиросы приятно успокаивал его мысли. — Бенарес? Город прекраснейшей воды? — повторила она. Слова ее звучали, точно пение. — Это чудный город, но таинственный. Бе-на-рес. — Ва-ра-на-зи… Своеобразное очарование исходило от этих слогов, произносимых ее голосом. Думаску вдруг ясно увидел перед собой картину этого города. Он видел ее так живо, точно на полотне кинематографа. Бесконечные ряды мечетей и храмов, берега реки с тысячами купающихся пилигримов, благоговейно пьющих священную воду, в которой изо дня в день искали исцеления прокаженные, и по которой плыли обугленные останки сожженных покойников… Ва-ра-на-зи, город прекраснейшей воды… Бе-на-рес… город безумия… Голос звучал точно из другого мира, но глаза женщины, похожие на два пламенных солнца, он видел у самого своего лица. И притом этот странный, сладковатый аромат… — Так вы бы не пришли, если бы знали, что я вас зову? — нежно ворковала она. — Бе-на-рес… Ва-ра-на-зи… — звучало в его мозгу. — Нет! — пыталось в нем что-то противиться, но тонкий, синий дым папиросы обволакивал все волевые центры каким-то блаженным туманом. — Я… не… знаю, — сказал он тихо. Слова были похожи на вздох. — Я… не… знаю… Точно ласку, почувствовал он на лбу мягкую руку, раз, другой… потом, блаженно улыбаясь, он откинулся на спинку дивана, погружаясь все дальше… дальше… Индусская женщина молча смотрела на него. Голова его лежала на ее руке, глаза ее были пристально устремлены на его переносицу. Медленно, будто странная песня, падали слова с ее губ: — Ты будешь смел, — внушительно произнесла она, — но не против меня. Тат вам ази… Ты — я… я — ты… Потом она ударила в гонг и исчезла за занавесью.

II.

Как две серебряные змеи тянулись узкие рельсы новой электрической рабочей дороги от северной части Бенареса вглубь страны. Вагон за вагоном катились из гигантских депо вокзала и направлялись во вновь возникший сказочный город, чуть ли не в одну ночь выросший из ничего в двадцати километрах от берегов священного Ганга, в цветущем уединении. Город Вальтер-Верндт, — как называли европейцы. Туземцы звали его городом волшебника. Каждый вагон, бежавший по рельсам, был доверху нагружен всевозможными материалами: аллюминиевыми плитами, целыми оконными рамами, досками, бетонными плитами, перевязанными веревками тюками. Индусские носильщики устраивались на задней площадке и теснились поближе к высоко-наложенной клади, чтобы хоть немного укрыться в тени и спастись от пылающих лучей солнца. Или же бранились с загорелыми молодцами, с легкомысленным задором вертевшимися на горах клади и ежеминутно рисковавшими сломать себе шею. Город волшебника… Чем ближе становились темные силуэты на горизонте, тем оживленнее было движение кругом. Бараки, сараи, бетонные строения надвигались на рельсы и растягивались во все стороны, точно паутина. Белые, желтые и смуглые фигуры кишели среди пустых его помещений, пешком и верхом, с волами или слонами, шли, торопясь, сгибаясь под тяжелыми ношами. Тысячи всевозможных звуков наполняли воздух. Стук молотков, скрип, шум колес, треск, сверление и визг пилы… Точно шум гигантской фабрики или кузницы. Среди всего этого — крики рабочих, короткие восклицания надсмотрщиков, звуки сирен и сигнальные свистки, вся будто ярморочная сутолока сотен суетящихся людей. Техники-европейцы принимали поезда и, осмотрев вагоны, рассылали груз по добавочным путям. Вокзал помещался в центре строений, заключавших в себе самую большую лабораторию всех времен, и напоминал внутренность мрачной больницы. Колоссальные залы, длинные каменные корридоры, широкие круглые и с углами башни странной формы. Между ними — толстые бетонные стены, глубоко врытые в землю, штольни, похожие на провалы и крытые землею погреба. Присутствие стражи перед входом в эти подземелья указывало, что опасные вещества уже были распределены по своим местам. От одного из затормозивших вагонов отделилась стройная мужская фигура. Техник услужливо пошел ей на встречу. — А… мистер Нагель!.. уже вернулись? Приезший приветливо протянул руку. — Прямо из Мюнхена. Тут все в порядке? Он выпрямил свою сильную, тренированную спортом фигуру, и сдвинул на затылок шляпу. Голубые, молодые глаза из под белокурых волос оглядели местность. Он впитывал в себя оглушительные звуки работ точно давно утраченную благодать. — Вы усердно работали последнюю неделю. Зала 3 и 4 уже готовы… — А 1 и 2 уже совсем устроены. И ваша обсерватория тоже. Все делается, как по волшебству. — Где сейчас доктор Верндт? Глаза техника засияли от гордости. — В главном здании. Он устраивает помещения в обеих башнях. С ним и новый инженер. Доктор Нагель слегка поднял брови. — Новый инженер? С каких пор?.. Его собеседник, казалось, готов был к этому вопросу. — Это — представитель международной комиссии… француз или болгарин… — Так!.. — Загорелое лицо инженера вдруг затуманилось. — Чтож, увижу в чем дело. С коротким поклоном он повернулся и направился прямо к зданию с башнями, составлявшему центр города. Его лицо постепенно прояснилось при виде шумной работы вокруг. С искренной живостью отвечал он на поклоны надсмотрщиков и инженеров. По их приветливости можно было судить об их расположении к нему. Один из старших инженеров присоединился к Нагелю. Они поднялись по лестнице главного здания. — Вы найдете много перемен за те восемь дней, что провели в Германии. Мы значительно подвинулись вперед. Что вы скажете о нашем главном зале? Доктор Нагель стоял пораженный. — Я в восхищении! — вырвалось у него. — Так, на деле, выходит еще иначе, чем на плане. Спутник его сиял. — Никто не в состоянии выстроить такой зал, как этот. Он находится в моем ведении, это — дворец аппаратов. Поглядите-ка на эти весы, чувствительные до одной миллиардной части грамма. Вдоль всей этой стены размещены аппараты для определения длины, толщины и объема, для измерения плотности, давления атмосферы и температуры. — А доктор Верндт? — спросил Нагель. Мысли его, казалось, были далеки от этих безчисленных аппаратов, стоявших, лежавших и висевших на подставках и столах. Но инженер не выпускал его. С любовной заботливостью провел он рукой по сверкавшему двояковыпуклому стеклу. — Мы собрали здесь все, самое усовершенствованное, что было до сих пор в распоряжении фотографии, фотохимии, кристаллографии, спектроскопии… — Бога ради! — Молодой человек заткнул себе уши. — … и это понятно само собою. Но рекорд побивают мои оптические и электрические измерительные инструменты для измерения углов, радиусов, кривизны и фокусных расстояний чечевиц[3]. Взгляните-ка на этот большой сферометр, на этот спектрометр, вольтометр, амперметр, болометр… Он вдруг замолчал, удивленно глядя на коллегу. Нагель кошачьим прыжком очутился на верхней ступеньке лестницы, ведущей в средний зал. — Продолжайте балометрировать один в вашем паноптикуме, дорогой Фред! — смеясь, крикнул он сверху, — тело мое перенесло уже несколько тысяч километров и не вынесет сегодня больше никаких метров. Не успел его собеседник опомниться, как Нагель уже исчез за обитой войлоком дверью. — Ого! — встретил его звучный голос, когда он влетел в зал. — Уже обратно? И в таком веселом настроении? Нагель быстро обернулся. Перед ним стоял стройный мужчина в лабораторном халате, с красивым, точно из бронзы отлитым лицом, на котором сияли удивительно ясные глаза, глаза орлиного охотника с северных гор. Овал лица его был узкий, нос с горбинкой. Все еще смеясь, младший коллега протянул Верндту руку с нескрываемой радостью. — Извините, учитель! Мистер Фред напал там на меня со своей боло- и сферометрией. Он был уже на вернейшем пути для измерения искривленной линии моего пустого желудка. Я спасся только поспешным бегством. Здравствуйте, дорогой учитель! Вальтер Верндт крепко пожал ему руку. Профессора всегда освежала бодрая жизнерадостность молодого друга, который был его товарищем в необычайных и опасных обстоятельствах. Нагель только теперь заметил рядом с Вальтером Верндтом незнакомца. Знаменитый исследователь заметил этот взгляд и сказал: — Доктор Нагель, мой верный ассистент и многолетний адъютант, — господин Думаску, член международной инженерной комиссии из Парижа, которому мы обязаны моделью нашего большого помещения для взрывчатых веществ. Со странно вопросительным взглядом Нагель и Думаску обменялись рукопожатием. Потом на лице Думаску появилась любезная улыбка. — Я так много слышал о вашей деятельности, уважаемый коллега, что вдвойне радуюсь лично познакомиться с вами. Я знаю вас как по тому времени, когда так счастливо был подавлен раздор между вашей родиной и Францией, моей второй духовной родиной, так и, прежде всего, по вашей охоте за нашим метеором, который живо интересует нас всех. Вы стали с тех пор для всего мира символом… символом… Он смущенно запнулся. — Безпокойства! — улыбаясь подсказал Вернд. — Можете говорить это спокойно. Это так и есть. Он повернулся к своему другу: — В Германии все в порядке? Ассистент кивнул головой. — Мне удалось скупить большее количество радия, чем то, которым обладают лаборатории всего мира, взятые вместе. Я привез и рентгеновские аппараты. Я вез ценный груз… — А молодую жену, как самый ценный? Глаза Нагеля засияли. — Она прилетела со мной на аэроплане. Я высадил ее в Бенаресе, а сам поехал по рабочей дороге. Думаску взглянул на него с интересом: — Ах… дочь математика Картклифа? Вы совершили самое оригинальное из всех свадебных путешествий. Нагель вежливо повернулся к нему. — Каким отделом будете вы ведать, коллега? Верндт предупредил его ответ: — Господин Думаску взял на себя изоляционные работы отдельных помещений. Эта работа требует особого внимания и опыта, так как нам приходится иметь дело с рядом новых, обладающих неслыханной проницаемостью лучей, которые легко могут незаметно и непрошенно помешать нашим опытам. В этой области господин Думаску специалист. Он будет, по желанию международной учредительной комиссии, лично присутствовать при наших опытах. Нагель хотел что-то возразить, но его остановил быстрый, предупреждающий взгляд Вальтера Верндта. Он хорошо знал этот взгляд по годам совместной работы. Это было молчаливым знаком того, что его учитель и друг хотел сказать ему нечто такое, что не должен был слышать третий. Доктор Верндт снял рабочий халат и пошел в залы, расположенные к северу. У дверей он вдруг остановился. На встречу ему несся беспорядочный шум криков, среди которых прорывался чей-то бранившийся голос. Металлические стены и стекляные окна усиливали звуки точно рупор. — Сыновья индусов, негры с Ганга, бонзы-факиры! — донеслась снаружи невероятная смесь английского, испанского и сингалезского наречия. — Вы здесь, в Индии, воображаете, что можете показать нам что-нибудь новое? Несчастные вы, соломенные головы, что вы значите с вашими фокусами со змеями перед волшебными инструментами моего друга и хозяина, синьора Нагеля! Если я направлю на вас вот эту трубу. Боже мой! Чорт побери! Несколько индусских работниц громко завизжали. — У того, кто заглянет сюда, душа вылетит через эту трубу прямо к звездам и рассыпется там на десятые части атома, так что весь мир начнет без конца чихать!.. Прочь от трубы, несчастная желтая кожа, не толкайся в трубы со своей голой головой с зеленой грелкой для кофе. Бездельники! Подождите-ка, вот я поверну эти винты… Послышались взрывы брани и испуганные крики. — Вы не стоите, крокодиловы братья, чтобы я вас оберегал, но… кто не уберет свои жирные пальцы с этих выпуклых стекол, того я увеличу до таких размеров, что он лопнет, как надувшаяся лягушка. Пальцы долой! Индусы понимали его на половину, но они стояли, разинув рты, то смеясь, то с испугом глядя на рассерженного оратора. Верндт сочувственно улыбнулся Нагелю. — Ваш дон Эбро в роли сторожевого пса. Оратор услышал звон железной двери. Он тотчас же прервал свою речь и принял позу. Теперь он стоял неподвижно, полный достоинства, слегка выставив одну ногу, точно для танца. Желтое лицо его,перерезанное морщинами, было неподвижно. Смеялись только черные, как уголья, глаза. Нагель подал ему руку. — Опять сердитесь, дорогой мой? Дон Эбро убрал выставленную ногу. Складки его точно кожаного лица проделали какое-то круговое движение и снова застыли. — Наука требует от меня принесения в жертву моего испанского достоинства. Что это за ужасный народ! Я не понимаю их, они не понимают меня, возятся с нашими трубами, точно со своими бамбуковыми палками. Все время так боишься, что они что-нибудь сломают, — sennor mio, — что потеешь со страху, не переставая, точно в июле месяце в Мадриде. А чечевицы, чечевицы! Я их уже шесть раз чистил, а они снова липнут к ним своими жирными пальцами, точно оводы летом… Каким-то фантастическим прыжком очутился он возле смуглого парня и схватил его за ухо. — Клоп с Ганга! Негодяй лезет прямо в стекло большого рефрактора! Осторожно, ломовая лошадь! Бобби, унеси в обсерваторию маленькую подзорную трубу. Где измеритель меридиана? Я подозреваю, молодцы, что вы жрете платину и аллюминий! Его худая черная фигура исчезла в лабиринте ящиков и тюков, среди толпящихся носильщиков… — Не слуга, а настоящая жемчужина! — заметил Думаску. — Его участие в полете вашего «Сокола» сделало его международной знаменитостью. Верндт удовлетворенным взглядом окидывал полные подставки и сверкающие столы. — Я бы хотел еще осмотреть наши холодильники и электрическую печь. Она должна дать 16.000 градусов. Через две недели… еще всего две недели и наша работа может начаться.III.

В высоком зале с куполом обсерватории города Вальтера Верндта царил голубоватый полусвет. Точно привидения вырисовывались в лунном свете на фоне белой стены сверкающие силуеты подзорных труб и гигантских телескопов. Тени от облаков затемняли по временам полуоткрытый купол и фантастически изменяли очертания предметов. Они точно качались, уплывали во мрак, ускальзывая от взгляда… В невозмутимую тишину ворвался легкий стук, точно звук открывающейся двери. Растущая тень быстро промелькнула по зале и на мгновение задержалась в освещенном луной пространстве. Резко очерченный профиль мущины повернулся к темной части помещения и несколько секунд перед его глазами трепетал лист бумаги. Потом человек безшумно скользнул к длинному 20 дюймовому рефрактору, конец которого выходил через купол. Скрипнули задвижки и рычаги, раздалось тихое-тихое жужжание. Черная фигура и блестящая труба точно срослись и стали одним существом. — Ну вот, — послышалось мгновение спустя, — превосходно! Потом все стало тихо. И вдруг странный силуэт точно разорвался на две части. Голова мущины очутилась в звездном свете. Он прислушался. Всего несколько секунд. Потом тень отпрянула в сторону и исчезла в сереющем мраке… В то же мгновение задребезжала железная дверь, звякнула задвижка и вспыхнул яркий свет. — Пожалуйста, фрау Мабель, — сказал, входя в башенное помещение, Вальтер Верндт. — Вы ведете меня в настоящую сказку с привидениями, — послышалось в ответ. Из полумрака дверей выступила стройная фигура молодой женщины. Яркий свет упал на нежное лицо поразительной красоты. Сейчас же вслед за ней вошел доктор Нагель. Он окинул зал блестящими глазами… — Может ли быть что-нибудь прекраснее обсерватории при свете луны, Мабель?! Тут заключено все великое, вечное, сильное. Светящийся мрак ночи, открытый купол, точно врата к разгадке мироздания, очертания труб, — нащупывающие руки ищущих познания людей… И миллионы людей просыпают каждую ночь эти чудеса вселенной, смотрят на небо только как на картину, как на зажженую рождественскую елку, на немые кулисы, ничего не подозревают о всем этом волшебстве там, на верху, о звездах, о скоротечности времен… и умирают, умирают, ничего не узнав! Молодая жена нежно пожала руку мужа. Она вся была во власти воспоминаний о старике отце, знаменитом астрономе Картклифе. — Присядем немножко, — предложил Верндт и придвинул стул молодой женщине. Его ассистент выжидательно смотрел на него. Инженер помедлил еще минуту. — Я привел вас сюда в этот поздний час не без причины, мои дорогие, — сказал он тихо, спокойным и серьезным тоном. — В течение дня так редко остаешься наедине. А у меня есть причины скрыть от третьего то, что я вам хочу сегодня сказать и показать. У меня такое чувство, точно меня преследуют, подслушивают… Жена Нагеля подсказала: — Думаску! Так значит, — правда… — Может быть Думаску, может быть кто-нибудь другой. Во всяком случае — не он один. Несколько недель тому назад ко мне явился человек, — я принял его за индуса, — и старался довольно странными предложениями склонить меня вступить в частную компанию и предоставить им мои открытия… — Да что этот молодец, съума сошел, что ли? Он же знал, с кем говорит! — Даже очень точно. Когда я отверг его предложения, он попросил меня подойти с ним к факиру, который даст мне очень важные сведения для моего дела. Мабель была страшно заинтересована. — Вы этого не сделали? — Я молча повернулся к нему спиной. Когда я обернулся, индус исчез. Но на его месте лежала записка со словами: «Бойся гнева госпожи! Повинуйся!» Нагель громко рассмеялся. — Безподобно! Настоящий рассказ с сыщиками! Не могут наши братья индусы бросить шарлатанства. Но Верндт, против ожиданий Нагеля, остался серьезен. — Я сначала отнесся также точно и разорвал эту дрянь. Сегодня, спустя четыре недели, я снова нашел такую же записку на моем письменном столе в Бенаресе… — Жуткая страна! — сказала Мабель. Она вся вздрогнула. Верндт успокоительно кивнул ей. — Это еще не значит, что мы должны повсюду видеть привидения. Я принял бы все это за некрасивую шутку или за угрозу сумасшедшего, если бы инстинкт не предупреждал меня на этот раз. — Я сразу почувствовал недоверие к этому болгарину. — У меня до сих пор нет причины подозревать Думаску. Хотя я и должен считаться с возможностью, что он приставлен ко мне для контроля… — Но что за цель может быть?.. — Целей может быть достаточно, фрау Мабель. Вы не должны забывать, что дело касается исследований, от которых весь мир ожидает особенных результатов и знание которых является для владеющего ими, при известных условиях, настоящей силой. А вы знаете, что стремление к власти ведет ко всяким преступлениям. — Вы должны еще вспомнить, как остро было соперничество за приобретение японских осколков метеора, и что я среди больше чем десяти сильных конкурентов получил по народному решению метеориты и поручение произвести их химическое исследование. Некоторые отдельные лица и группы не помирятся добровольно с таким решением. Стремление к могуществу и богатству могут быть двигателями. Ведь оскорбленная гордость Франции уже добилась того, что назначена международная контрольная комиссия при исследовании метеора. Болгарин — член этой комиссии. — Я ему не доверяю. Что ему здесь нужно? — Предоставим это будущему. Пока что с меня довольно ощущения, что нас подслушивают, или, вернее — преследуют, как угрожает записка. Если до сих пор я просто мог не обращать внимания на эти угрозы, то сегодня я уже не имею права так поступать. На мне лежит ответственность за мою задачу, от меня, быть может, зависит будущее человечества. Я должен рассчитывать и на то, что метеор проявит силы и особенности, для которых мои средства могут оказаться недостаточными. Коротко говоря, какой-нибудь из опытов может мне стоить жизни. Беззаботность была бы ошибкой. Я должен быть уверен, что мои исследования и результаты моих опытов не исчезнут вместе с моей персоной. — Вы записываете их? — Да, я делал это. Но мои записки… были украдены. Точно в одном порыве подскочили к нему Нагель и его жена. — Украдены? — Украдены, — спокойно повторил Верндт. — Уже в Нью-Йорке я заметил исчезновение некоторых записок, касавшихся эманаций метеора, спектральных анализов и других. Последние ночи я снимал здесь с вами на ультрахроматические пластинки части неба. У меня были совершенно определенные причины. Мои ожидания подтвердились. Эти приемки привели к открытию большой важности. Глаза обоих слушателей засверкали в серебряном свете луны. Безконечное уважение отразилось на их лицах. Инженер встал и прошел к 20 дюймовому рефрактору. — И эту записку у меня украли несколько часов тому назад. Из моего запертого письменного стола. Нагель сжал кулаки. — Я найду этого негодяя! Я… Инженер сделал рукой отрицательный жест. — На этот раз там было всего только несколько строк. Притом особым астрономическим шифром, известным только мне. Тот, кто нашел эти записки, извлечет из них мало пользы. Но я не могу допустить таких случайностей. Мои исследования должны быть отделены от моей персоны. Я подумал о том, чтобы сообщать их вам, дорогой Нагель. Я не знаю более молчаливого хранителя тайн, чем вы, мой былой сотрудник. Но и этого уже недостаточно. И вам грозят те же опасности, что и мне. Мабель невольно прижалась к любимому человеку. — Поэтому я хочу довериться еще одному лицу, на которое могу положиться во всех случаях. Фрау Мабель, хотите вы взять на себя эту задачу? Молодая женщина не отвечала. В ее блестящих глазах сверкали слезинки. Она была слишком тронута, чтобы говорить, слишком подавлена таким большим доверием, чтобы быть в состоянии благодарить. Она молча и от всего сердца протянула Верндту руку. — Так подойдите, пожалуйста, к этой трубе. Он взялся за рычаги, чтобы направить трубу, но рука его застыла у рукоятки. Он тихонько свистнул от удивления и обернулся к Нагелю. — Подходили вы сегодня после семи часов к этой трубе? — Я целый день не был в этой башне. — Ключи от ворот еще у вас? — Вот они. Верндт на мгновение задумался. — Удивительно! Мне казалось, что я оставил трубу в другом положении. Все еще задумчиво поворачивал он винты и задвижки. Потом осторожно отошел и уступил место Мабель. Дочь астронома Картклифа умела обращаться со звездами. Она с интересом заглянула в стекло. — Труба сдвинулась, — сказала она после непродолжительного напряженного наблюдения. — Нет. — Но я ничего не вижу, — последовал удивленный ответ. — И все таки в поле зрения подзорной трубы находится созвездие, которое я могу назвать замечательным. Поверните-ка окулярный револьвер на более слабое увеличение. — Да. — Теперь вы должны видеть у границ поля зрения пять звезд, образующих почти равносторонний пятиугольник. — Я вижу их и… — И в этом пятиугольнике небо совершенно пусто… — Да, я не вижу ни одной звезды в этом пространстве. — И вы ничего не видели, когда я вам подставил при большем увеличении середину пятиугольника. И все же там имеется звезда, ярче Веги, сияющая больше чем Южный Крест, и даже ярче Сириуса, самой блестящей из неподвижных звезд. Только свет ее не действует на сетчатку человеческого глаза. — Так эта звезда испускает ультрафиолетовые лучи, как американская туманность? Световые волны ее так коротки, что глаз их не воспринимает? — Никоим образом. Но звезда посылает свой максимум света при условии «W»=0,7–0,3[4]. — Это, ведь, длина волн видимого спектра — торопливо вставил Нагель. — Конечно. И, все же, это трансцендентный свет. То же излучение, которое воспринимает моя ультрахроматическая пластинка и которое показал нам спектр метеора. Нагель невольно схватил ученого за руку. — Вы открыли звезду ультрафотографическим способом? — Да, позапрошлой ночью. Несколько секунд все трое молчали. Мысли были подавлены значительностью услышенного. — Какое значение имеет открытие этой звезды? — прервала, наконец, молчание Мабель. — Я думаю, что она даст нам возможность разгадать великую загадку природы и задаст нам новые загадки. Нагель взволнованно смотрел в трубу. — Не думаете ли вы, что между нашим метеором и той звездой есть связь? — Без сомнения. Я подозреваю, что наш метеор — вестник с того созвездия, что он летел миллионы лет в пространствах вселенной, чтобы, наконец, быть пойманным нашей всеобщей матерью — солнцем, разбиться о землю к ужасу ее обитателей и превратиться в ничто. Нагель смотрел на Верндта с благоговейным волнением. — Учитель, вы посланы нам с неба, чтобы… — Не я, а метеор. И я верю в предназначение. Ничто не бывает без смысла. Почему попал метеор именно на землю, единственную обитаемую планету в царстве солнца? Почему попал он на землю именно теперь, когда на нашей планете настолько расцвела культура, что вестнику неба обеспечено всяческое внимание? Почему этот болид при падении не уничтожил все человечество? Почему не погрузилось все сокровище из далекого звездного царства вглубь океана? Почему часть его попала на сушу, и мы теперь имеем возможность исследовать его? И, наконец, почему так относительно близко от нас находится родное метеору созвездие и почему оно все продолжает приближаться к нам с головокружительной быстротой? Мои исследования с помощью спектрографа не допускают в этом никаких сомнений. Сегодня еще могут покачивать головами, но я вам говорю, что между всеми этими вопросами есть связь, которая сейчас еще остается для меня совершенно непонятной. Но, если будет возможно открыть эту связь, она приведет нас к расширению познания вселенной, к познанию сущности всех вещей. — Вы думаете, что это единственная звезда такого типа? — Может быть, единственная, может быть найдут еще легионы подобных. Во всяком случае, здесь дело касается целого класса образований материи совершенно особого типа. Кто знает, быть может, как раз на этом созвездии скрыта тайна обитаемости звездного мира. Быть может, мы узнаем живут ли на звездах какие-нибудь существа и что это именно за существа? Кто знает, достигнут ли люди того, чтобы по куску праха, посланного нам этой звездой, прочесть таинственные письмена неба? Чуждо звучал голос Нагеля в мерцающей синеве лунной ночи. — Да, учитель, вам это удастся! Вальтер Верндт ничего не ответил. Он стоял у трубы, окруженный мраком, но высокий лоб его был освещен, а сияющие глаза как будто отражали свет звезд… Раз… два… пробили башенные часы с высоты главного зданья. Эхо звучало долго, прозрачное, далекое… Оно было точно подтверждением, ответом…IV.

Маленький, кровавокрасный аэроплан стремительно снизился на землю невероятно крутой спиралью, похожей на падение, и остановился на скалистой площадке среди ущелий. Несколько секунд он еще раскачивался из стороны в сторону, точно яркая бабочка. Потом быстро открылась дверца и появился единственный пассажир. Это была женщина в плотно облегавшей фигуру кожаной одежде. Она легким движением расстегнула кофточку и сняла с головы шлем. Ищущим взглядом больших, блестящих глаз, окинула она окружающую местность. Потом, со спокойной уверенностью, направилась к непроходимой с виду стене из ползучих растений. Женщина отодвинула в сторону зеленую стену, точно занавес. За нею сразу стало светло. Естественные ступени в скале вели кверху, к неровному выступу. Напротив этого выступа, в отраженных лучах солнца, сверкали и отбрасывали вниз глубокую тень каменные ворота, точно выросшие из скалы или сооруженные руками титанов. Над зияющей, наводящей ужас пропастью, по самому ребру скалы к воротам вела узкая тропинка. Летчица, не колеблясь, пошла по ней. Точно каменный корридор, вела вглубь горы узкая расщелина с блестящими от сырости стенами. Широко-размытые пространства в скале, напоминавшие собою залы, говорили о том, что здесь когда-то пробивал себе дорогу могучий водопад, пока не нашел другого выхода или не отклонился в сторону. Не видно было ни одного человека. Только гигантские летучие мыши, точно приведения, неподвижно висели по стенам, и маленькие пестрые ящерицы и змеи мелькали на земле в высохшем русле. Рев бушующей под почвой воды становился все слабее и слабее. Изредка стены издавали жалобные, шипящие звуки, далекие, неправдоподобные, неопределимые, и еще неприветливее становилось в вымершем ущельи. Вдруг женщина вздрогнула. Но это было всего только мгновение… Прямо перед ней сидела черная фигура. Изможденный, почти оголенный человек откинул назад голову и неподвижно поднимал руки к небу. Без движения, без признаков жизни, точно каменное изваяние. Только широко-открытые, лихорадочные, сверкающие глаза бегали в орбитах из стороны в сторону, точно подхлестываемые зверьки. Поперек дороги лежал еще один человек. Он вытянулся на узкой доске, усеянной длинными гвоздями. Их ржавые острия впивались в тело кающегося. Но ни одно слово жалобы не слетало с его уст. За ним вниз головой свешивался человек. Ноги его были привязаны к перекладине, и он не подавал никаких признаков жизни. Вдоль стен вырисовывались все новые и новые фигуры. Молодые люди, связанные в неестественных позах, с тяжело дышащими боками. Белоголовые старцы, погруженные в немое созерцание, с пронзительным взглядом глаз, устремленных на скалистую стену. Местами отвратительные головы, точно жуткие призраки, торчали из расселин скалы… Не оглядываясь, проходила женщина мимо кающихся иогов. Русло потока разделялось на две части и образовало колоссальный зал, деревянные двери которого были первым признаком человеческой деятельности в этом мрачном месте. Трижды прозвучали удары молотка, вызывая среди скал эхо, похожее на рев. Потом двери растворились, точно от дуновения ветра. Яркое солнце ворвалось в проход. Перед глазами женщины был двор, похожий на двор храма. Пол его был выложен блестящими камнями. Они образовали звезду, в центре которой высился золотой бассейн. Вековые деревья теснились вокруг двора и визгливые обезьяны раскачивались в их ветвях и рычали на встречу незнакомой посетительнице.

…Это были все кающиеся иоги…

Молодая женщина остановилась, устремив взгляд на поднимавшуюся перед ней скалу. Высокая, высокая и страшно узкая, склонялась она над обрывом, похожая на окаменелый ствол дерева. Точно в далекий мир был протянут мост, противоположный конец которого обломился. Под скалой зияла мрачная пропасть, полная колеблющихся теней и обломков скал. И на этом страшном, головокружительном конце скалы спокойно стоял человек. Его тело казалось на фоне неба неестественно большим. Длинная белая одежда ниспадала до пят и развевалась от ветра, поднимавшегося из пропасти. Он казался погруженным в созерцание солнца. Наконец, он повернулся на скалистом выступе и несколько секунд шел, как бы несясь по воздуху, по лезвию скалы, и затем спокойно подошел к золотому бассейну. Его точеное лицо было неестественно желтого цвета. Яркого и ровного, точно кожа апельсина. Голова его была обнажена. Длинные, белоснежные волосы ниспадали до плеч и придавали ему облик, вызывавший почтение.

На головокружительном конце скалы стоял человек. Длинная белая одежда ниспадала до пят…

Без малейшего удивления взглянул старец на ожидавшую его женщину. Точно благословляя, протянул он к ней на мгновение руку. Она молча склонила голову. — Я видал, как из облаков опустился гриф моей дочери, — сказал он звучным голосом, поражавшим при его седых волосах. — Чем могу я служить госпоже? Она с живостью подняла прекрасную голову. — Дай мне совет, учитель! — Спрашивай! Что беспокоит мою дочь, владычицу индусов? — Мне доносят о странных явлениях. Китайское судно, на пути из Сан-Франциско в Пекин, сообщает, что море в той области точно поднялось и образовало гору, с которой стекает во все стороны вода. Корабль был задержан этим явлением на своем пути. — Когда это случилось? — Уже месяц тому назад. — Что сообщают теперь? — Проявления этого странного изменения в море становились с каждым днем все сильнее. Водяная гора поднималась все выше. Образовалась водяная тромба, гейзер. Он выбрасывает на высоту двух тысяч метров столб водяной пыли… Иог стоял некоторое время неподвижно, молча, с закрытыми глазами. Потом жизнь снова вернулась к нему. — Говори дальше! — Пилот скорого воздушного корабля, совершающего перелеты от Иокогамы до Сан-Франциско, заметил в первый раз месяц тому назад и чем дальше, то все сильнее, отклонение компасной стрелки. Из-за этого водяного столба изменилась также температура и барометрическое давление… Старец снова закрыл глаза. — Это место объято вихрем антициклона… — Да, это так. — …В море же образовался циклон, типа мальстрома? — Ты это знаешь! По измерениям азиатско-американской линии, круговоротное движение становится уже заметным в 50 километрах от центра. В 20 километрах оно уже так сильно, что корабль с трудом держится курса. Совершенно невозможно приблизиться к центру больше, чем на 10 километров. На поверхности моря, в центре, где вода поднимается, точно колокол, с которого она стекает во все стороны, течение, как ты говоришь, антициклонное. На небольшой глубине уже определили поворот течения, а глубже нашли чудовищное вихревое течение. Не говоря ни слова, подошел иог к золотому бассейну посреди площадки. Движением подозвал он к себе индусскую женщину. Но прошли минуты, пока он медленно заговорил. — Тебе доносили правду, дочь моя. Это метеор, который ты ищешь. Индуска вскочила. Ее смуглое лицо было радостно взволновано. Старец предупредил ее вопрос. — Но для тебя он недостижим. — Так чужеземец будет обладать тем, о чем я… Иог спокойно покачал головой. Точно порицая ее: она не дождалась его ответа. — Чужеземец проник в мое царство и хочет… — Вальтер Верндт тоже не достигнет цели, если Брама не захочет. Она смотрела на него, пораженная его словами. — Ты знаешь?… Он отклонил вопрос, как глупую болтовню. — Прости меня! Помоги мне одолеть чужеземца! Старец скрестил на груди руки. — Не бойся ничего. Чужеземцу незнаком путь вечности. Он — европеец, — в его голосе звучало невыразимое презрение, насмешливое сожаление. — Семь ступеней посвященного чужды ему. Рычагами и винтами хочет он разгадать мировую тайну. Руками пракрти[5] тянется он к Будде и наталкивается на… ничто. Он сын физического мира!.. Индуска взволнованно смотрела перед собой. — Но если это ему все же удастся… Если ему удастся… В глазах иога промелькнул огонек. — Malabar Hill[6] — произнес он угрожающе. — Тогда его ждут коршуны парсов.

V.