Пионеры — герои [Коллектив авторов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ПИОНЕРЫ — ГЕРОИ Сборник

БОРЯ ЦАРИКОВ Лиханов Альберт Анатольевич

Метель кружила в городе, метель. Палило с неба солнце, и небо было спокойным и ясным, а над землёй, над зелёной травой, над синей водой, над искристыми ручьями кружила весёлая тополиная метель. И сквозь всё это бежал Борька и гнал колесо, железный ржавый обруч. Колесо журчало… И всё вокруг кружилось: и небо, и тополя, и тополиный снег, и обруч. И было так вокруг хорошо, и всё смеялось, и были лёгкими Борькины ноги… Только всё это было тогда… Не теперь… А теперь. Борька бежит по улице, а ноги у него будто свинцом налиты, и дышать нечем — глотает горячий горький воздух и бежит, будто слепой, — наугад. А на улице — метель, как тогда. И солнце жарит, как раньше. Только в небе — дымы столбами, и заливает уши тяжкими громами, и замирает на миг всё. Даже метель, даже пушистые белые хлопья враз повисают в небе. Что-то дзенькает в воздухе, словно лопается стекло. «Где это обруч-то, — будто сквозь сон думает Борька… — Обруч-то где?..» И всё вокруг расплывается враз, мутнеет, отдаляется как бы. И уж совсем нечем дышать Борьке. — Обруч-то… — шепчет он, а перед лицом его — солдат в гимнастёрке, красной у плеча, простоволосый, с чёрным лицом. Это ему и ещё другим солдатам, что обороняли город, приносил Борька воду, хлеб. И все говорили ему спасибо. И Борька даже подружился с солдатами. А теперь… — Уходите?.. — спрашивает Борька. — Борька, — говорит солдат, — орька Цариков, — и опускает голову, словно в чём виноват перед Борькой. — Прости, Борька, но мы ещё вернёмся!..

Немцы появились в городе неожиданно.

Сначала, осторожно ворочая пушками из стороны в сторону, будто принюхиваясь, прошли танки, потом прикатили огромные грузовики, и город сразу стал чужим… Немцы были всюду: толкались полуголые у колонок, шастали по домам и выходили оттуда, будто спекулянты рыночные, с узлами всякого барахла, и вслед им тоскливо смотрели белёсыми глазами бабки и крестились на восток.

К Цариковым немцы не зашли. Да и что с того. Мама уехала с братом в Саратов. А он, Борька, уходит с отцом в лес, в партизаны. Только отец раньше. Сначала он, Борька, должен зайти к деду. Так договорились с отцом. Борька пошёл к двери и вышел на улицу.

Он перебегал от дома к дому, прячась за углами, чтобы его не увидели немцы. Но они занимались своими делами, и никто не смотрел на Борьку. Тогда он пошёл прямо по улице, сунув для независимости руки в карманы. А сердце билось тревожно. Он шёл через весь Гомель, и его не останавливал никто.

Он вышел на окраину. Вместо домов торчали печные трубы, как кресты на могилах. За трубами, в поле, начинались траншеи. Борька пошёл к ним, и снова никто не окликнул его.

Чадили головешки на многих пожарах, колыхалась трава, уцелевшая кое-где.

Озираясь по сторонам, Борька прыгнул в траншею. И разом всё в нём застыло, будто остановилось даже сердце. На дне траншеи, неудобно раскинув руки, лежал среди пустых гильз тот солдат с чёрным лицом.

Солдат лежал спокойно, и лицо у него было спокойным.

Рядом, аккуратно прислонённая к стенке, стояла винтовка, и казалось, что солдат спит. Вот полежит немного и встанет, возьмёт свою винтовку и снова станет стрелять.

Борька смотрел на солдата, смотрел пристально, запоминая его, потом повернулся наконец, чтобы идти дальше, и рядом увидел ещё одного убитого. И дальше, и дальше вдоль траншеи лежали люди, недавно, совсем ещё недавно живые.

Вздрагивая всем телом, не разбирая дороги, Борька пошёл обратно.

Всё плыло перед глазами, он глядел лишь себе под ноги, голова гудела, звенело-в ушах, и он не сразу услышал, что кто-то кричит. Тогда он поднял голову и увидел перед собой немца.

Немец улыбался ему. Он был в мундире с закатанными рукавами, и на одной руке у него — от запястья до самого локтя — часы. Часы…

Немец сказал что-то, и Борька не понял ничего. А немец всё лопотал и лопотал. А Борька, не отрываясь, смотрел на его руку, на его волосатую руку, увешанную часами.

Наконец немец повернулся, пропуская Борьку, и Борька, озираясь на него, пошёл дальше, а немец всё смеялся, а потом поднял автомат — и за Борькой, всего в нескольких шагах брызнули пыльные фонтанчики.

Борька побежал, немец захохотал вслед, и тут только, одновременно с автоматными выстрелами, Борька понял, что эти часы немец снял с наших. С убитых.

Странное дело — дрожь перестала бить его, и, хотя он бежал, а немец улюлюкал ему вслед, Борька понял, что он больше не боится.

Будто что-то перевернулось в нём. Он не помнил, как очутился опять в городе, около школы. Вот она — школа, но уже это не школа — немецкая казарма. В Борькином классе, на подоконнике, солдатские подштанники сушатся. Рядом немец сидит, блаженствует — пилотку на нос надвинул, в губную гармошку дует.

Прикрыл глаза Борька. Почудился ему шум многоголосый, смех переливчатый. Знакомый смех. Не Надюшки ли со второй парты?

Почудился звон ему редкий, медный. Будто Ивановна, уборщица, на крылечке стоит, на урок зовёт.

Открыл глаза — снова немец пиликает, немцы по школе расхаживают, будто всю жизнь они в Борькиных классах живут. А ведь где-то вон там, на кирпичной стенке, ножичком имя его процарапано:

«Борька!».

Вот только надпись и осталась от школы.

Поглядел Борька на школу, поглядел, как ходят в ней гады эти проклятые, и сердце сжалось тревожно…

Улицы, как малые речки, вливались одна в другую, становясь всё шире. Борька бежал вместе с ними и вдруг споткнулся будто… Впереди, посреди развалин, стояли оборванные женщины, дети — много-много.

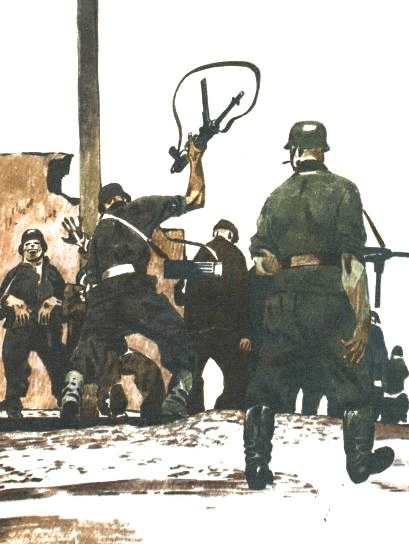

Вокруг хороводом сидели овчарки с прижатыми ушами. Между ними с автоматами наперевес, с загнутыми рукавами, как на жаркой работе, прохаживались солдаты, пожёвывая сигареты.

А женщины, беззащитные женщины, толпились беспорядочно, и оттуда, из толпы, слышались стоны. Потом вдруг что-то затарахтело, из-за развалин выехали грузовики, много грузовиков, и овчарки поднялись, оскалив клыки: зашевелились и немцы, подгоняя женщин и детей прикладами.

Среди этой толпы Борька увидел Надюшку со второй парты, и Надюшкину маму, и уборщицу из школы, Ивановну.

«Что делать? Как им помочь?»

Борька наклонился к мостовой, схватил тяжёлый булыжник и, не отдавая себе отчёта, что он делает, бросился вперёд.

Он не видел, как обернулась в его сторону овчарка и солдат щёлкнул у неё замком на ошейнике.

Собака пошла, не побежала, а пошла на Борьку, уверенная в лёгкой победе, и немец отвернулся тоже без всякого интереса к тому, что произойдёт там, у него за спиной. А Борька бежал и не видел ничего.

Но собаку увидели мама Надюшки и Ивановна. Они закричали:

«Собака! Соба-ка!»

Они закричали так, что на площади даже стало тихо, и Борька повернулся, увидел овчарку. Он побежал. Побежала и собака, раззадоривая себя.

Борька помчался быстрее её, завернул за угол, и в тот момент, когда завернула за ним и овчарка, хозяин её, обернувшись, засмеялся.

Женщины закричали снова. И крик их будто подхлестнул Борьку.

Сжавшись, как пружина, он распрямился и взлетел на груду кирпича и мусора. Сразу обернувшись, он увидел овчарку.

И крик женщин, и собачья морда с оскаленными зубами будто наполнили Борьку страшной силой. Глянув ещё раз отчаянно и глаза собаки, собравшейся прыгнуть, Борька схватил ржавый лом и, коротко размахнувшись, выставил лом навстречу собаке. Овчарка прыгнула. глухо ударилась о кирпичи и замолкла.

Борька спрыгнул вниз и, оборачиваясь на мёртвую овчарку, на первого убитого им врага, побежал снова к окраине, за которой начинался редкий кустарник. Его пересекала дорога в деревню, где жил дед…

Немцы появились в городе неожиданно.

Сначала, осторожно ворочая пушками из стороны в сторону, будто принюхиваясь, прошли танки, потом прикатили огромные грузовики, и город сразу стал чужим… Немцы были всюду: толкались полуголые у колонок, шастали по домам и выходили оттуда, будто спекулянты рыночные, с узлами всякого барахла, и вслед им тоскливо смотрели белёсыми глазами бабки и крестились на восток.

К Цариковым немцы не зашли. Да и что с того. Мама уехала с братом в Саратов. А он, Борька, уходит с отцом в лес, в партизаны. Только отец раньше. Сначала он, Борька, должен зайти к деду. Так договорились с отцом. Борька пошёл к двери и вышел на улицу.

Он перебегал от дома к дому, прячась за углами, чтобы его не увидели немцы. Но они занимались своими делами, и никто не смотрел на Борьку. Тогда он пошёл прямо по улице, сунув для независимости руки в карманы. А сердце билось тревожно. Он шёл через весь Гомель, и его не останавливал никто.

Он вышел на окраину. Вместо домов торчали печные трубы, как кресты на могилах. За трубами, в поле, начинались траншеи. Борька пошёл к ним, и снова никто не окликнул его.

Чадили головешки на многих пожарах, колыхалась трава, уцелевшая кое-где.

Озираясь по сторонам, Борька прыгнул в траншею. И разом всё в нём застыло, будто остановилось даже сердце. На дне траншеи, неудобно раскинув руки, лежал среди пустых гильз тот солдат с чёрным лицом.

Солдат лежал спокойно, и лицо у него было спокойным.

Рядом, аккуратно прислонённая к стенке, стояла винтовка, и казалось, что солдат спит. Вот полежит немного и встанет, возьмёт свою винтовку и снова станет стрелять.

Борька смотрел на солдата, смотрел пристально, запоминая его, потом повернулся наконец, чтобы идти дальше, и рядом увидел ещё одного убитого. И дальше, и дальше вдоль траншеи лежали люди, недавно, совсем ещё недавно живые.

Вздрагивая всем телом, не разбирая дороги, Борька пошёл обратно.

Всё плыло перед глазами, он глядел лишь себе под ноги, голова гудела, звенело-в ушах, и он не сразу услышал, что кто-то кричит. Тогда он поднял голову и увидел перед собой немца.

Немец улыбался ему. Он был в мундире с закатанными рукавами, и на одной руке у него — от запястья до самого локтя — часы. Часы…

Немец сказал что-то, и Борька не понял ничего. А немец всё лопотал и лопотал. А Борька, не отрываясь, смотрел на его руку, на его волосатую руку, увешанную часами.

Наконец немец повернулся, пропуская Борьку, и Борька, озираясь на него, пошёл дальше, а немец всё смеялся, а потом поднял автомат — и за Борькой, всего в нескольких шагах брызнули пыльные фонтанчики.

Борька побежал, немец захохотал вслед, и тут только, одновременно с автоматными выстрелами, Борька понял, что эти часы немец снял с наших. С убитых.

Странное дело — дрожь перестала бить его, и, хотя он бежал, а немец улюлюкал ему вслед, Борька понял, что он больше не боится.

Будто что-то перевернулось в нём. Он не помнил, как очутился опять в городе, около школы. Вот она — школа, но уже это не школа — немецкая казарма. В Борькином классе, на подоконнике, солдатские подштанники сушатся. Рядом немец сидит, блаженствует — пилотку на нос надвинул, в губную гармошку дует.

Прикрыл глаза Борька. Почудился ему шум многоголосый, смех переливчатый. Знакомый смех. Не Надюшки ли со второй парты?

Почудился звон ему редкий, медный. Будто Ивановна, уборщица, на крылечке стоит, на урок зовёт.

Открыл глаза — снова немец пиликает, немцы по школе расхаживают, будто всю жизнь они в Борькиных классах живут. А ведь где-то вон там, на кирпичной стенке, ножичком имя его процарапано:

«Борька!».

Вот только надпись и осталась от школы.

Поглядел Борька на школу, поглядел, как ходят в ней гады эти проклятые, и сердце сжалось тревожно…

Улицы, как малые речки, вливались одна в другую, становясь всё шире. Борька бежал вместе с ними и вдруг споткнулся будто… Впереди, посреди развалин, стояли оборванные женщины, дети — много-много.

Вокруг хороводом сидели овчарки с прижатыми ушами. Между ними с автоматами наперевес, с загнутыми рукавами, как на жаркой работе, прохаживались солдаты, пожёвывая сигареты.

А женщины, беззащитные женщины, толпились беспорядочно, и оттуда, из толпы, слышались стоны. Потом вдруг что-то затарахтело, из-за развалин выехали грузовики, много грузовиков, и овчарки поднялись, оскалив клыки: зашевелились и немцы, подгоняя женщин и детей прикладами.

Среди этой толпы Борька увидел Надюшку со второй парты, и Надюшкину маму, и уборщицу из школы, Ивановну.

«Что делать? Как им помочь?»

Борька наклонился к мостовой, схватил тяжёлый булыжник и, не отдавая себе отчёта, что он делает, бросился вперёд.

Он не видел, как обернулась в его сторону овчарка и солдат щёлкнул у неё замком на ошейнике.

Собака пошла, не побежала, а пошла на Борьку, уверенная в лёгкой победе, и немец отвернулся тоже без всякого интереса к тому, что произойдёт там, у него за спиной. А Борька бежал и не видел ничего.

Но собаку увидели мама Надюшки и Ивановна. Они закричали:

«Собака! Соба-ка!»

Они закричали так, что на площади даже стало тихо, и Борька повернулся, увидел овчарку. Он побежал. Побежала и собака, раззадоривая себя.

Борька помчался быстрее её, завернул за угол, и в тот момент, когда завернула за ним и овчарка, хозяин её, обернувшись, засмеялся.

Женщины закричали снова. И крик их будто подхлестнул Борьку.

Сжавшись, как пружина, он распрямился и взлетел на груду кирпича и мусора. Сразу обернувшись, он увидел овчарку.

И крик женщин, и собачья морда с оскаленными зубами будто наполнили Борьку страшной силой. Глянув ещё раз отчаянно и глаза собаки, собравшейся прыгнуть, Борька схватил ржавый лом и, коротко размахнувшись, выставил лом навстречу собаке. Овчарка прыгнула. глухо ударилась о кирпичи и замолкла.

Борька спрыгнул вниз и, оборачиваясь на мёртвую овчарку, на первого убитого им врага, побежал снова к окраине, за которой начинался редкий кустарник. Его пересекала дорога в деревню, где жил дед…

* * *

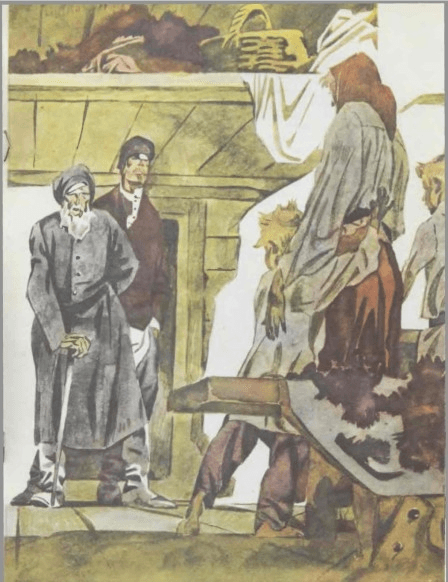

Они шли лесной тропой, и ноги их утопали в тумане. Как из-за занавеса, выступила кузня. Дед отомкнул дверь, шагнул вперёд, остановился, словно раздумывая, потом глянул по сторонам: на холодный горн, на чёрные стены. Они развели огонь, и он замельтешил, весело переплетаясь в красные косицы. Железо калилось в нём, становилось белым и гнучим. Дед глядел в огонь задумавшись. Они и раньше ковали, дед и внук. Прошлым летом Борька с Толиком, братаном, всё лето в деревне жил, поднаторел в дедовом ремесле, любил его, и дед радовался тому, хвастал, бывало, соседям, что растёт ему взамен добрый коваль, фамильный мастер. Молоты стучали, железо послушно гнулось. И вдруг дед молот остановил, сказал, кивнув на гаснущий металл: — Вишь… Вишь, она, сила-то, и железо гнёт… Борька стучал молотком в гнущееся железо, думал над дедовыми словами и вспоминал всё, что нельзя, было забыть. Женщин и детей, угоняемых неизвестно куда на машинах с крестами… Волосатого немца с часами до локтя и розовый, со слюной, оскал овчарки… Облокотясь о колено, смотрел дед в горн, в утихающий огонь. — Нет, ты не слухай меня, старого. Потому как сила силе рознь, и не набрать немцам на нас никакой силы… Вдруг они обернулись на ярко вспыхнувший свет неожиданно распахнутой двери и увидели немца с автоматом на груди. Лицо у немца было розовым, и голубые глаза улыбались. Шагнул фриц через порог, сказал что-то деду по-своему. Дед пожал плечами. Снова повторил румяный немец свои слова, на лай похожие. Дед головой мотнул. Посмотрел на деда немец прозрачными глазами… И вдруг автоматом повёл — и брызнуло из ствола пламя. Увидел Борька, как не на немца, нет, на него, Борьку, посмотрел в последний раз дед, медленно оседая, роняя из рук малый молоток — серебряный голос. Осел дед, упал навзничь. Обернулся Борька. Немец стоял в дверном проёме, улыбался приветливо, потом повернулся, сделал шаг… Мгновенья не было. Меньше. Оказался возле немца Борька и услышал сам густой стук молота о каску. Ткнул немца в кузнечный пол румяным лицом, улыбкой. Рванул из побелевших рук автомат. И услышал, как зовут немца:

— Шнель, Ганс!.. Шнель!..

Борька выскочил из кузни, наспех нахлобучив шубейку, глянув в последний раз деду в лицо. Дед лежал спокойный, словно спал…

По тропинке к кузне шёл другой немец.

Борька поднял автомат, навёл на немца, нажал крючок — и ткнулся в снег немец, торопивший Ганса.

Мгновенья не было. Меньше. Оказался возле немца Борька и услышал сам густой стук молота о каску. Ткнул немца в кузнечный пол румяным лицом, улыбкой. Рванул из побелевших рук автомат. И услышал, как зовут немца:

— Шнель, Ганс!.. Шнель!..

Борька выскочил из кузни, наспех нахлобучив шубейку, глянув в последний раз деду в лицо. Дед лежал спокойный, словно спал…

По тропинке к кузне шёл другой немец.

Борька поднял автомат, навёл на немца, нажал крючок — и ткнулся в снег немец, торопивший Ганса.

* * *

Борька шёл целый день, выбиваясь из сил, и ночевал в чёрной холодной бане на задах какой-то тихой деревни. Едва забрезжило, он пошёл снова, всё дальше и дальше уходя в глубину леса, пытаясь найти партизанский отряд «бати». Вторую ночь он провёл в ельнике, трясся от мороза, но всё-таки выдюжил и утром опять пошёл и снова шёл целый день, а когда уже совсем выбился из сил, когда поплыли от голода оранжевые круги перед глазами, сзади скрипнул снег… Борька резко обернулся, перехватывая поудобнее автомат, и тут же сел, слабея, в снег: на него смотрел молодой парень с карабином в руках и с красной полоской на ушанке. Очнулся Борька в землянке. На него удивлённо глядели незнакомые люди…* * *

Командир был строг и громко выспрашивал у Борьки всё придирчиво. Когда Борька рассказал обо всём, «батя» сел на круглую чурбашку, заменявшую стол, и заворошил руками волосы, уставившись в пол. И так сидел молча, будто забыл про Борьку. Борька кашлянул в кулак, переминаясь с ноги на ногу, «батя» взглянул на него пристально и сказал парню, который привёл Борьку: — Поставьте на довольствие. Возьмите к себе, в разведгруппу. Ну, а оружие… — он подошёл к Борьке и ткнул тихонько в бок. — Оружие он, как настоящий солдат, с собой принёс… Серёжа, тот самый парень, который нашёл его в лесу, тащил на спине к партизанам, а потом стоял рядом с ним перед «батей», теперь стал Борькиным командиром, начал учить его военному делу.* * *

Борька шёл в деревню, в незнакомую деревню, к незнакомому человеку, и этот человек должен был по одному лишь паролю проводить Борьку на станцию, к какой-то женщине. Женщина эта приходилась тому человеку не то кумой, не то тёщей. Она ни о чем не должна была знать, она должна была просто кормить его и поить и говорить, если спросят, что Борька — сын того человека, который доводился ей зятем и к которому шёл Борька. Три дня давалось Борьке, но и на четвертый ждал бы его Серёжа, и на пятый, и даже через десять дней — его бы ждали, потому что с первого раза доверили серьёзное задание. Всё шло как по-писаному. Ночь Борька проворочался на палатях у незнакомого человека, который впустил его сразу же, как Борька сказал пароль. А утром они были уже на станции… «Тёща» поначалу косилась на Борьку. Она велела ему приходить в дом незаметно, чтобы соседи не видели. Но жила «теща» на отшибе, от соседей далеко, и всё было нормально.

Три дня Борька крутился на станции, стараясь не попасть на глаза немецкой охране, норовя проникнуть к тупикам.

Но тупики сильно охранялись, даже близко нельзя было подойти, и Борька мучался, волнуясь, что у него ничего не выходит.

Время для выполнения задания истекло, к исходу третьего дня Борька ничего не узнал. «Тёща», чувствуя неладное, волновалась тоже, сухо разговаривая с Борькой.

Чтобы хоть как-нибудь ей угодить, Борька, когда она собралась за водой, пошёл с ней. Колонки на станции перемёрзли, работала лишь одна, и за водой пришлось идти чуть ли не через всю станцию.

Они шли обратно уже не спеша, часто останавливаясь, передыхая, с полными вёдрами, когда их нагнал какой-то старик.

— Ох, Михалыч! — закудахтала «тёща». — Никак работаешь?

— Не говори, соседка! — крикнул старик. — Заставили, ироды!

Кочегар убёг…

Борька насторожился.

— Ну да ладно! — крикнул старик. — Ладно, в ездки не гонят, всё тут, в манёвровых…

— Дядя! — сказал Борька старику. — Я свободный, хочешь, завтра подсоблю.

«Тёща» испуганно глянула на Борьку, но, спохватившись, заговорила бойко и ласково:

— Возьми, возьми, Михалыч! Внучек-то, вишь, какой отмахал, а на паровозе не езживал.

На следующий день рано утром она проводила Борьку к старику, и весь день Борька, скинув пальто, махал лопатой, швыряя уголь в красную глотку топки. Пот полз в глаза, ныла спина, но Борька улыбался. За день паровозик не раз сбегал к тупикам. Все они были забиты вагонами. Тяжёлыми вагонами, потому что, подцепив хотя бы один, старенький паровозик, прежде чем тронуться, долго пыхтел, крутил колёсами на месте, надсаживался, и Борьке приходилось побыстрей шевелить лопатой. А это значило очень много. Это значило, что на станции, в тупике, яагоны с боеприпасами. Склады на колёсах…

«Тёща» поначалу косилась на Борьку. Она велела ему приходить в дом незаметно, чтобы соседи не видели. Но жила «теща» на отшибе, от соседей далеко, и всё было нормально.

Три дня Борька крутился на станции, стараясь не попасть на глаза немецкой охране, норовя проникнуть к тупикам.

Но тупики сильно охранялись, даже близко нельзя было подойти, и Борька мучался, волнуясь, что у него ничего не выходит.

Время для выполнения задания истекло, к исходу третьего дня Борька ничего не узнал. «Тёща», чувствуя неладное, волновалась тоже, сухо разговаривая с Борькой.

Чтобы хоть как-нибудь ей угодить, Борька, когда она собралась за водой, пошёл с ней. Колонки на станции перемёрзли, работала лишь одна, и за водой пришлось идти чуть ли не через всю станцию.

Они шли обратно уже не спеша, часто останавливаясь, передыхая, с полными вёдрами, когда их нагнал какой-то старик.

— Ох, Михалыч! — закудахтала «тёща». — Никак работаешь?

— Не говори, соседка! — крикнул старик. — Заставили, ироды!

Кочегар убёг…

Борька насторожился.

— Ну да ладно! — крикнул старик. — Ладно, в ездки не гонят, всё тут, в манёвровых…

— Дядя! — сказал Борька старику. — Я свободный, хочешь, завтра подсоблю.

«Тёща» испуганно глянула на Борьку, но, спохватившись, заговорила бойко и ласково:

— Возьми, возьми, Михалыч! Внучек-то, вишь, какой отмахал, а на паровозе не езживал.

На следующий день рано утром она проводила Борьку к старику, и весь день Борька, скинув пальто, махал лопатой, швыряя уголь в красную глотку топки. Пот полз в глаза, ныла спина, но Борька улыбался. За день паровозик не раз сбегал к тупикам. Все они были забиты вагонами. Тяжёлыми вагонами, потому что, подцепив хотя бы один, старенький паровозик, прежде чем тронуться, долго пыхтел, крутил колёсами на месте, надсаживался, и Борьке приходилось побыстрей шевелить лопатой. А это значило очень много. Это значило, что на станции, в тупике, яагоны с боеприпасами. Склады на колёсах…

Борька волновался весь вечер, ждал, что вот-вот хлопнет дверь и войдёт «отец», чтобы отвести его обратно, поближе к лесу.

К вечеру Борька засобирался.

«Тёща» испуганно взглянула на него, захлопнула щеколду и заслонила собой дверь.

— Нет, — сказала она. — Одного не отпущу.

Ночью, когда «тёща» уснула, Борька быстро оделся и исчез, тихо открыв дверь.

Он хотел сперва идти прямо в лес к назначенному месту, но в доме родственника «тёщи» горел свет, и он постучал в окно.

За дверью зашевелились, щёлкнул засов. Борька шагнул вперёд, улыбаясь, — и яркий сноп рассыпался перед глазами.

Он словно провалился куда-то, всё исчезло перед ним.

Борька пришёл в себя от нового удара. Перед ним почти вплотную белели тонкие губы полицая. И снова всё застлал красный туман…

Борька волновался весь вечер, ждал, что вот-вот хлопнет дверь и войдёт «отец», чтобы отвести его обратно, поближе к лесу.

К вечеру Борька засобирался.

«Тёща» испуганно взглянула на него, захлопнула щеколду и заслонила собой дверь.

— Нет, — сказала она. — Одного не отпущу.

Ночью, когда «тёща» уснула, Борька быстро оделся и исчез, тихо открыв дверь.

Он хотел сперва идти прямо в лес к назначенному месту, но в доме родственника «тёщи» горел свет, и он постучал в окно.

За дверью зашевелились, щёлкнул засов. Борька шагнул вперёд, улыбаясь, — и яркий сноп рассыпался перед глазами.

Он словно провалился куда-то, всё исчезло перед ним.

Борька пришёл в себя от нового удара. Перед ним почти вплотную белели тонкие губы полицая. И снова всё застлал красный туман…

* * *

Снег искрился на солнце, слепил белыми брызгами, и небо было синее-синее, как васильковое поле. Вдали что-то грохнуло, и Борька удивлённо посмотрел в небо: фронт ешё далеко, а зимой грозы не бывает. И вдруг всем своим существом ощутил, понял — сразу вдруг понял, что и солнце, и белые эти брызги, и небо синее-синее он видит в последний раз. Мысль эта пронзила его и потрясла. В ту же минуту снова ударил гром, и Борька снова посмотрел в небо. В небе, совсем низко над землёй, на бреющем полёте шли наши штурмовики. Целое звено. И на крыльях у них сверкали звёзды. Он очнулся, когда кто-то сильно толкнул его. Борька обернулся: «Отец»?! — Беги! На дороге они стояли только двое. Немцы и полицаи, отбежав от дороги, сунулись в сугробы, спасаясь от самолётов. — Беги!

Ревели над головой штурмовики, и с этим рёвом слились автоматные очереди.

Не слышал Борька, как свистели пули рядом с ним, как орали немцы и полицаи, как крикнул в последний раз человек, которого он звал «отцом».

— Беги!

Ревели над головой штурмовики, и с этим рёвом слились автоматные очереди.

Не слышал Борька, как свистели пули рядом с ним, как орали немцы и полицаи, как крикнул в последний раз человек, которого он звал «отцом».

* * *

Новое задание было особое. Как сказал им сам «батя», надо перерезать, словно ножницами, важную дорогу, остановить движение поездов. А удастся, заодно и эшелон взорвать. Разведчики долго выбирали место, то приближаясь, то уходя в сторону от дороги. Серёжа был мрачен и гнал отряд без перекуров. По рельсам то и дело сновали дрезины с пулемётными установками и время от времени строчили длинными очередями по лесу. Через каждые полкилометра стояли часовые, их часто меняли, и не было никакой возможности подобраться к дороге. Поэтому Серёжа всё гнал и гнал отряд, злясь на немцев. — Борька, — сказал он неожиданно, — не возвращаться же так… На тебя вся надежда.* * *

Когда стемнело, разведчики подошли поближе к дороге и залегли, чтобы прикрыть Борьку, если что. А Серёжа обнял его и, прежде чем отпустить, долго смотрел в глаза. Борька полз ящерицей, маленький и лёгкий, почти не оставляя за собой следа. Перед насыпью остановился, примеряясь. «Ползком на неё не взобраться — слишком крутая». Он выждал, коченея, сжимая взрывчатку и нож, пока пролетит наверху дрезина, пока пройдёт часовой, и бегом кинулся вперёд к рельсам. Озираясь по сторонам, он мгновенно раскопал снег. Но дальше шла мёрзлая земля, и, хотя нож был Сережкин острый, как шило, мерзлота, словно каменная, поддавалась еле-еле. Тогда Борька положил взрывчатку и стал копать обеими руками. Теперь надо всю землю до крошки спрятать под снег, но и лишнего не насыпать, чтобы не было горки, чтоб не увидел её часовой, посветив фонариком. И утрамбовать как следует. Дрезина была уже далеко, когда Борька осторожно сполз с насыпи, засыпая снегом шнур. Дрезина прошла, когда он был уже внизу, но Борька решил не торопиться, подождать часового. Скоро прошёл и немец, прошёл, ничего не заметив, и Борька пополз к лесу. На опушке его подхватили сильные руки, приняли конец шнура, молча хлопнул по спине Серёжа: мол, молодец. Где-то вдали раздался неясный шум, потом он усилился, и Серёжа положил руку на замыкатель. Потом промчалась дрезина, тарахтя из пулемётов по макушкам елей, стремительно пронеслась, будто удирала от кого-то. А через несколько минут вдали показался прямой столб дыма, превращающийся в чёрную неподвижную полосу, а потом и сам поезд. Он шёл на полной скорости, и ещё издали Борька разглядел на платформах множество танков. Он сжался весь, приготовясь к главному, сжались и все разведчики, и в ту минуту, когда паровоз поравнялся с часовым, Серёжа резко шевельнулся. Борька увидел, как взлетела маленькая фигурка часового, как паровоз вдруг подпрыгнул и залился малиновым светом, как накренился, плавно уходя под насыпь, и за ним послушно пошёл весь эшелон. Платформы складывались гармошкой, грохотало и скрипело железо, расцветая белыми огнями, дико кричали солдаты. — Отходим! — весело крикнул Серёжа, и они побежали в глубь леса, оставив одного разведчика, который должен был считать потери. Они шли шумно, не таясь, немцам было теперь не до них, и все смеялись и говорили что-то возбуждённо, и вдруг Серёжа схватил Борьку под мышки, и остальные помогли ему. И Борька полетел вверх, к вершинам елей, освещаемых красными отблесками. Пулемётную очередь даже никто и не услышал. Дальним молотком протукала она где-то на насыпи, длинная злая пулемётная очередь, и свинцовая злость её, слабея, рассыпалась впустую по лесу. И только одна пуля, нелепая пуля, достигла цели… Борька взлетел вверх ещё раз, и его опустили, сразу отвернувшись. В снегу, глотая синий воздух, лежал Серёжа, чуть побледневший, без единой царапины. Он лежал, как здоровая, яркая сосна, упавшая неизвестно отчего; разведчики, растерявшись, склонились над ним. Борька растолкал их, снял шапку с головы Серёжи. У виска чернело, расплываясь, пятно… Подбежал, запыхавшись, разведчик, оставленный считать немецкие потери. Подбежал весёлый, нетерпеливый: — Семьдесят танков, братцы! Но его никто не услышал. Он молча снял шапку. — Серёжа… — Борька плакал, как маленький, гладя Серёжу по голове, и шептал, будто упрашивал его проснуться: — Серёжа!.. Серёжа!* * *

Борька смотрел, как вздрагивают, пригибаясь, тонкие крылья, рассекающие облака, и было и горько и радостно у него на сердце. Он не хотел лететь в Москву, ни за что не хотел. Но «батя» на прощание сказал: — Ты всё-таки слетай. Война от тебя не уйдёт, не бойся, а орден получи. Получи его и за себя, и за Серёжу…* * *

Москва оказалась совсем не такой, какой её Борька раньше видел на картинках. Народ всё больше военный, торопливый. С аэродрома повезли Борьку в гостиницу.* * *

В Кремле, в зале, Борька сидел и глазел по сторонам. Наконец все сели, успокоились, и тут Борька увидел. Он даже сам себе не поверил сначала… Да, там, впереди, у стола с маленькими коробочками, стоял Михаил Иванович Калинин… Он постоял, глядя сквозь очки на людей, добрый, бородатый, совсем как на картинках, и назвал чью-то фамилию. Борька от волнения фамилию прослушал. Вызывал Михаил Иванович по фамилии, имени и отчеству, и Борька поэтому не сразу понял, что это про него. — Цариков Борис Андреевич, — повторил Калинин, — награждается орденом Красного Знамени. И Борька вскочил и сказал вдруг из зала по-военному: «Я!» Все засмеялись, и Калинин засмеялся, а Борька, покраснев до макушки, стал пробираться по своему ряду к проходу. Михаил Иванович протянул Борьке коробочку, пожал руку, как взрослому, и вдруг обнял и поцеловал трижды, по-русски, как целовал Борьку отец, уходя на войну, как целовал его до войны дед… Борька хотел было идти уже, но Михаил Иванович задержал его за плечо и сказал, обращаясь к залу: — Поглядите, каков партизан! Вот не зря говорят: мал золотник, да дорог. Взорвал наш Боря эшелон, 70 танков уничтожил! И Борьке захлопали второй раз и хлопали так долго, пока он, все такой же, как рак красный, не прошёл сквозь весь зал и не сел на своё место. И был в жизни Борьки Царикова ещё один день. Тяжёлый и радостный день, когда он вспомнил так быстро забытое детство, тополиную метель в тёплом городе на старой улице. Это было уже после того, как партизанский отряд «бати» соединился с наступающими войсками и Борька стал ефрейтором, настоящим военным разведчиком. Это было уже после того, как на своём автомате, новеньком ППШ, сделал он острым ножом, оставшимся в наследство от партизанского друга Серёжи, тридцать зарубок — на память о тридцати «языках», которых он взял вместе с товарищами. Это было в день, когда Борьки на часть подошла к Днепру и остановилась напротив местечка Лоева, готовясь к прыжку через реку. Это было в октябре 1943 года. Опять была ночь, плескалась вода о прибрежные камни. Возле пояса на тесьме Борька привязал Серёжин нож и ступил в воду, стараясь не шуметь. Вода обожгла, и, чтоб согреться, он нырнул, и там, под водой, сделал несколько сильных гребков. Он плыл наискосок, не борясь с течением, а используя его, и приметой ему была берёза на том берегу. Немцы, как всегда, беспорядочно стреляли, и пули шлёпались, будто мелкие камешки, усеивая дно свинцовыми градинами. Ракеты плавили Днепр в синий цвет, и в минуты, когда над рекой выплывала новая ракета, Борька нырял, стараясь подольше задерживать дыхание. В трусах, с ножом на бечевке, дрожа от холода, Борька выполз на берег. Невдалеке слышался немецкий говор — немцы были в траншее. Идти дальше — опасно: ночью в темноте запросто можно столкнуться с немцем носом к носу, да и голый человек в темноте заметнее. Борька оглянулся. Целил он на берёзу и выплыл точно к ней. Мышью шмыгнул он к дереву, влез на него, укрывшись в ветках. Сидеть тут было опасно. Нет, немецкие трассы шли ниже, но в ответ изредка огрызались и наши, и эти выстрелы могли пройтись и по дереву. Эх, знать бы раньше, можно было предупредить. Борька замер там, наверху. Место было отличное. По огонькам сигарет, видным сверху, по голосам угадывались траншеи, пути сообщения, окопы, землянки. Немцы готовились обороняться, и земля вокруг была изрыта траншеями. Громоздились доты, наспех замаскированные. Борька глядел на землю, раскинувшуюся перед ним, и каждую точку, будто картограф опытный, вносил в уголки своей памяти, чтоб, вернувшись, перенести её на настоящую карту, которую он долго изучал, прежде чем поплыть, и теперь она была перед глазами, будто сфотографированная его памятью. Штурмовать Днепр Борькина часть начала утром, сразу после артподготовки, во время которой удалось уничтожить несколько мощных дотов, обнаруженных разведкой. Остальные потери врага можно было увидеть только там, прямо на поле боя, на той стороне Днепра, куда уже переправились первые отделения. Борька поплыл туда вместе с комбатом и был при командном пункте, выполняя приказы. Всякий раз приказ был один: переправиться через Днепр — доставить пакет, привезти пакет. Днепр кипел от взрывов снарядов, от маленьких фонтанчиков пуль и осколков. На Борькиных глазах вдребезги разнесло понтон с ранеными, и люди тонули прямо на глазах, и ничем нельзя им было помочь. Несколько раз Борька бросался в самое месиво на берегу, искал лодку, чтобы скорее доставить пакет; он знал теперь, что это значит — доставить вовремя пакет, пронести его целым и невредимым сквозь этот шквал, сквозь это кипение, где земля сомкнулась с небом и водой. Борька искал лодку и, не найдя, раздевался, как утром, и снова плыл, «удом оставаясь в живых. Найдя же лодку, он загружал её ранеными и грёб что было сил… К концу дня, когда бой стал удаляться и Днепр поутих, Борька, в восьмой раз переправившись через Днепр, шатаясь от усталости, пошёл искать походную кухню. Уже увидев её синий дымок, Борька присел, радуясь, что дошёл, и сидя уснул. Разведчики искали его тело на берегу Днепра, ходили вдоль течения, обошли плацдарм и уже считали его погибшим, как батальонный повар нашёл Борьку спящим под кустом. Его не стали будить, а так спящего и перенесли в землянку. А Борька сладко спал, и снился ему родной город. И тополиная метель в июне. И солнечные зайчики, которые пускают девчонки во дворе. И мама. Во сне Борька улыбался. В землянку входили и выходили люди, громко говорили, а Борька ничего не слышал. А потом у Борьки был день рождения. Комбат велел, чтоб повар даже пироги сделал. С тушёнкой. Пироги получились на славу. И ел их Борька, хоть и стеснялся комбата, а пуще того — командира полка, который вдруг в самый разгар именин приехал на своём «виллисе». Все вокруг пили за Борькино здоровье. Когда чокнулись, встал командир полка. Колыхнулось пламя коптилки. Притихли остальные. Командир полка, человек ещё не старый, но седой, сказал Борьке так, будто знал, точно знал, о чём Борька думает. — Отца бы твоего сюда, Борька, — сказал он. — Да маму. Да деда твоего, кузнеца. Да всех твоих боевых друзей, живых и мёртвых… Эх, хорошо бы было! Командир полка вздохнул. Борька смотрел на огонь задумавшись. — Ну, чего нет, того нет, — сказал командир полка. — Убитых не оживишь… Но за убитых мстить будем. И вот всем нам, — он оглядел бойцов, ездовых, повара, — и вот всем нам, взрослым людям, нужно учиться у этого мальчика, как надо мстить. Он потянулся через стол к Борьке, чокнулся с ним кружкой, обнял Борьку, прижал к себе: — Ну, Борька, слушай! Ты теперь у нас герой. Герой Советского Союза. Все повскакали с мест, даже комбат, все загалдели, выпили свой спирт, заобнимали Борьку. А он всё думал о том, что командир полка сказал. Об отце, о солдате с чёрным от копоти лицом, о маме и брате Толике, и о Надюшке и её маме, и об Ивановне, о деде, об «отце», о Серёже, о всех людях, которых он знал, которых любил… Слёзы поплыли у него из глаз. И все подумали, что плачет Борька от радости. Через две недели, 13 ноября 1943 года, немецкий снайпер поймал на перекрёстке своего оптического прицела русского солдата. Пуля достигла цели, и на дно окопа упал маленького роста солдат. А рядом упала пилотка, обнажив русые волосы. Боря Цариков… Он умер сразу, не страдая, не мучаясь. Пуля попала в сердце. Весть о Бориной смерти мигом облетела батальон, и из наших траншей, неожиданно не только для немцев, но и для нашего командира, вдруг рванулась стена огня. Стреляли все огневые средства батальона. Яростно тряслись, поливая немцев, пулемёты и автоматы. Ухали миномёты. Трещали карабины. Видя ярость людей, комбат первым выскочил из окопа, и батальон пошёл вперёд — мстить за маленького солдата, за Борю Царикова. Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Бори Царикова.ВАЛЯ КОТИК Наджафоа Гусейн Дадаш Оглы

В маленьком украинском селе Хмелёвка жила когда-то семья Котиков. Александр Феодосиевич плотничал, Анна Никитична работала в колхозе. Росли у них два сына — Витя и Валя. Родители с утра уходили на работу, оставляли дом и хозяйство на сыновей. А в ту пору, летом 1936 года, они были ещё мальцами — Вите исполнилось восемь, Валику пошёл седьмой. Ребята пасли на лугу тёлку Мусю, копошились на огороде или бегали в лес по ягоды и грибы. Иногда Валик забирался в комнату дяди Афанасия. Его влекла сюда этажерка с книгами. Валик ложился на пол, листал книги, разглядывал снимки и рисунки по агрономии.

Когда дядя Афанасий узнал об этом, он привёз ему из Шепетовки несколько детских книжек с красочными рисунками:

— Вот тебе. А мои не трогай!

Ох, и обрадовался Валик подарку!

Как-то Анна Никитична работала в поле. Вдруг видит — Валик идёт, узелок в руке несёт.

— Валик, как же ты в такую даль? — встревожилась Анна Никитична. — Почему Витя отпустил тебя?

— Мама, не ругайте Витю. Я Вам покушать принёс…

Оказывается, мальчики заметили, что мать не взяла с собой еды.

Думали, голодная она. Да не знали, что в колхозе открыли полевую столовую.

Осенью Витю проводили в первый класс. Валик тоже запросился в школу.

— Подрасти пока. На будущий год пойдёшь! — ответил отец.

Валик всхлипнул от обиды. Анна Никитична купила ему тетрадки и ручку — пусть, мол, играет в школу. И Валик «играл» всерьёз. Как только Витя садился за уроки, он усаживался рядом. Пишет Витя что-то — Валик заглядывает к нему в тетрадь и выводит то же самое в своей. Заучивает Витя стишок — Валик слушает и запоминает раньше его.

Как-то зимой Валик появился на пороге класса. Он наклонил лобастую голову и исподлобья смотрел на учителя живыми карими глазами.

Его скуластые щёки и большие уши пылали от мороза.

— Ты чей такой будешь? — удивился учитель.

— То мой брат, — ответил Витя. — Чего ты пришёл, Валик?

— Я учиться хочу, — шмыгнул носом Валик.

В маленьком украинском селе Хмелёвка жила когда-то семья Котиков. Александр Феодосиевич плотничал, Анна Никитична работала в колхозе. Росли у них два сына — Витя и Валя. Родители с утра уходили на работу, оставляли дом и хозяйство на сыновей. А в ту пору, летом 1936 года, они были ещё мальцами — Вите исполнилось восемь, Валику пошёл седьмой. Ребята пасли на лугу тёлку Мусю, копошились на огороде или бегали в лес по ягоды и грибы. Иногда Валик забирался в комнату дяди Афанасия. Его влекла сюда этажерка с книгами. Валик ложился на пол, листал книги, разглядывал снимки и рисунки по агрономии.

Когда дядя Афанасий узнал об этом, он привёз ему из Шепетовки несколько детских книжек с красочными рисунками:

— Вот тебе. А мои не трогай!

Ох, и обрадовался Валик подарку!

Как-то Анна Никитична работала в поле. Вдруг видит — Валик идёт, узелок в руке несёт.

— Валик, как же ты в такую даль? — встревожилась Анна Никитична. — Почему Витя отпустил тебя?

— Мама, не ругайте Витю. Я Вам покушать принёс…

Оказывается, мальчики заметили, что мать не взяла с собой еды.

Думали, голодная она. Да не знали, что в колхозе открыли полевую столовую.

Осенью Витю проводили в первый класс. Валик тоже запросился в школу.

— Подрасти пока. На будущий год пойдёшь! — ответил отец.

Валик всхлипнул от обиды. Анна Никитична купила ему тетрадки и ручку — пусть, мол, играет в школу. И Валик «играл» всерьёз. Как только Витя садился за уроки, он усаживался рядом. Пишет Витя что-то — Валик заглядывает к нему в тетрадь и выводит то же самое в своей. Заучивает Витя стишок — Валик слушает и запоминает раньше его.

Как-то зимой Валик появился на пороге класса. Он наклонил лобастую голову и исподлобья смотрел на учителя живыми карими глазами.

Его скуластые щёки и большие уши пылали от мороза.

— Ты чей такой будешь? — удивился учитель.

— То мой брат, — ответил Витя. — Чего ты пришёл, Валик?

— Я учиться хочу, — шмыгнул носом Валик.

Учитель оглядел его щуплую озябшую фигурку, улыбнулся и разрешил сесть за парту.

Вскоре Валик стал лучшим учеником и окончил первый класс с похвальной грамотой.

Учитель оглядел его щуплую озябшую фигурку, улыбнулся и разрешил сесть за парту.

Вскоре Валик стал лучшим учеником и окончил первый класс с похвальной грамотой.

* * *

Летом Котики переехали в Шепетовку. Здесь у мальчиков сразу появились новые дружки — Коля Трухан и Стёпа Кищук. В школе № 4, куда Анна Никитична привела сыновей, не знали, как быть с Валиком. По возрасту Валик не подходил и для первого класса, а он во второй поступал. И всё-таки директор принял его. А через два года Валику за отличную учёбу подарили книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Книга захватила Валика. Оказывается, Николай Островский его земляк! События, описанные в книге, происходили здесь, в Шепетовке! Тихая, зелёная Шепетовка стала Валику ещё роднее и дороже. 7 ноября 1939 года на торжественном сборе, посвящённом Октябрьской революции, Валика приняли в пионеры. В тот же день Валик написал об этом отцу. Александр Феодосиевич ещё летом ушёл в Красную Армию, участвовал в освобождении Западной Украины, а потом воевал с белофиннами. Котики очень беспокоились за отца — от него давно не приходило писем. Мало ли что могло случиться? Вот недавно семья одноклассника Валика Лёни Котенко получила похоронную. Валику стало жаль дружка. Он предложил ребятам сложиться и купить ему новые ботинки. Лёню расстрогало внимание и доброта товарищей. Отец вернулся неожиданно, в мае 1940 года. Через год, когда Валик с похвальной грамотой окончил пятый класс, отец подарил ему велосипед. Ух, как завидовали Валику Витя, Коля Трухан и Стёпа Кищук! Но Валик не жадничал, он всем разрешал поездить. Иногда ребята гурьбой уходили в лес или на озёра купаться и порыбачить. …Валик только вышел из дома покататься на велосипеде, как тут же вернулся испуганный и бледный. — Что, или наскочил на кого? — спросил отец. — Война! Немцы напали! — выпалил Валик.

Снова ушёл воевать Александр Феодосиевич.

Радио приносило тяжёлые вести. Как ни бились наши бойцы, железная, огненная лавина фашистских армий продвигалась на восток, занимала один город за другим. Через Шепетовку, крупную железнодорожную станцию, уходили на восток беженцы из захваченных городов и сёл. Вскоре началась эвакуация Шепетовки.

У Валика была пушистая белочка. Он подобрал её в лесу совсем маленькой. Приютил, выкормил. Белочка лривязалась к Валику, забиралась к нему в кровать или за пазуху. Теперь Валик решил выпустить белочку. В лесу он заметил четырёх милиционеров. На них была новая форма. Валик притаился за деревом. До него донеслась немецкая речь.

Валик во весь дух пустился бежать. На окраине города ему встретились красноармейцы.

— Дяденька… там… немцы! Бежимте, я покажу!

В лесу завязалась перестрелка. Один из «милиционеров» был убит.

Остальные связаны. Они оказались немецкими диверсантами.

Утром семья Котиков ушла из Шепетовки. Но далеко уйти не удалось. Немцы прорвались вперёд и отрезали путь на восток. Пришлось вместе с другими беженцами возвращаться обратно.

— Война! Немцы напали! — выпалил Валик.

Снова ушёл воевать Александр Феодосиевич.

Радио приносило тяжёлые вести. Как ни бились наши бойцы, железная, огненная лавина фашистских армий продвигалась на восток, занимала один город за другим. Через Шепетовку, крупную железнодорожную станцию, уходили на восток беженцы из захваченных городов и сёл. Вскоре началась эвакуация Шепетовки.

У Валика была пушистая белочка. Он подобрал её в лесу совсем маленькой. Приютил, выкормил. Белочка лривязалась к Валику, забиралась к нему в кровать или за пазуху. Теперь Валик решил выпустить белочку. В лесу он заметил четырёх милиционеров. На них была новая форма. Валик притаился за деревом. До него донеслась немецкая речь.

Валик во весь дух пустился бежать. На окраине города ему встретились красноармейцы.

— Дяденька… там… немцы! Бежимте, я покажу!

В лесу завязалась перестрелка. Один из «милиционеров» был убит.

Остальные связаны. Они оказались немецкими диверсантами.

Утром семья Котиков ушла из Шепетовки. Но далеко уйти не удалось. Немцы прорвались вперёд и отрезали путь на восток. Пришлось вместе с другими беженцами возвращаться обратно.

* * *

Валик ходил по городу, и слёзы душили его. Немцы сожгли домик-музей Николая Островского, устроили возле леса лагерь для военнопленных, превратили школу в конюшню, согнали евреев в «гетто» — район города, обнесённый проволокой, заставляли их чистить уборные, собирать в шапки навоз. Валик думал о Павлике Корчагине из книги «Как закалялась сталь», хотел быть таким, как он. Но что Валик мог сделать один? А посоветоваться не с кем. Коля и Стёпа сторонились его — маленький ещё. Витя как всегда молчал. Они поступили работать на лесозавод. Но и Валик не терял времени зря. Иногда над городом летали советские самолёты, сбрасывали листовки. Валик собирал их, потом незаметно расклеивал по городу. У Котиков поселился жилец Степан Диденко. Валик ненавидел его. Думал, на немцев работает. Да не знал он того, что Диденко вовсе не Диденко, а Иван Алексеевич Музалёв, бывший военнопленный. Директор лесозавода Остап Андреевич Горбатюк помог ему бежать, достал фальшивый паспорт и устроил на работу на сахарный завод. Горбатюк и Диденко создали в Шепетовке подпольную организацию. Витя, Коля и Стёпа тоже стали подпольщиками. Диденко приглядывался к Валику, хотел, чтобы и он помогал подполью. Да боялся.

Во-первых, Валику только двенадцатый год, во-вторых, он слишком горячий и прямой — не умеет скрывать своей ненависти к фашистам.

Витя, Коля и Стёпа тоже стали подпольщиками. Диденко приглядывался к Валику, хотел, чтобы и он помогал подполью. Да боялся.

Во-первых, Валику только двенадцатый год, во-вторых, он слишком горячий и прямой — не умеет скрывать своей ненависти к фашистам.

* * *

Осенью гитлеровцы открыли школу. Полицай силком согнал учащихся. Ребят заставляли собирать ягоды, шишки, лекарственные травы, пилить дрова и заучивать молитвы за скорейшую победу Германии. Валик наотрез отказался идти в такую школу. Однажды Диденко пришёл поздно, когда Валик спал. Диденко увидел прохудившийся ботинок Валика, решил починить его. В ботинке оказались листовки. Утром Диденко спросил Валика: — Так это ты их по городу расклеиваешь? — Ну, я! — вызывающе ответил Валик. — Мал ещё… Ни за что пропадёшь. — Павка Корчагин тоже маленький был! — буркнул Валик. С того дня Валик начал выполнять поручения подпольной организации. Вместе с другими ребятами он собирал на месте недавних боёв патроны и оружие, сносил их в тайник, уточнял расположение немецких войск, их складов оружия и продовольствия, подсчитывал, сколько у них танков и пушек. На мясокомбинате был зарыт ручной пулемёт. Валик выкопал его, разобрал на части, сложил в корзину и на велосипеде через весь город перевёз в лес. В другой раз Валику поручили проводить в лес шестнадцать польских военнопленных, бежавших из лагеря. Там, в лесу, учитель из соседнего города Стриган Антон Захарович Одуха собирал партизанский отряд.* * *

По Славутскому шоссе беспрерывно проносились легковые и грузовые машины немцев. По совету Диденко ребята минировали шоссе. На их минах подорвалось несколько автомашин с солдатами и продовольствием, цистерна с бензином. Но как-то на мину наехала подвода с крестьянином. Лошадь-разнесло в клочья, а крестьянина выбросило взрывной волной на дорогу. Диденко приказал прекратить минирование. Тогда Валик предложил дружкам устроить засаду.

…Вот уже третий час сидят они в кустарнике у дороги. Но, как назло, ничего подходящего. И вдруг Валик увидел легковую машину.

Она неслась из Шепетовки. За ней следовали два грузовика с солдатами.

— Будем? — спросил Валик.

— Много их… Сцапают! — заколебался Стёпа.

— Ложитесь, хлопцы, заметят нас, — проговорил Коля.

Ребята залегли и из-за кустов наблюдали за дорогой.

Машины всё ближе и ближе. Вот уже различимы лица. В легковой рядом с шофёром… Так ведь это…

— Рыжий! — вскрикнул Валик.

Мальчики растерянно переглянулись. «Как быть? — спрашивали их взгляды. — Ведь это начальник Шепетовской жандармерии, обер-лейтенант Фриц Кёниг!»

Одно его имя наводило ужас. О его жестокости рассказывали невероятные вещи. Упустить такую возможность? Валик юрко подполз к дороге. «Только б не промахнуться, только б не промахнуться!» — твердил он про себя. Сейчас он забыл обо всём на свете: и то, что солдат много, и то, что его могут схватить… Всем существом Валика овладело неодолимое желание: убить Кёнига!

Машина неслась на предельной скорости. Мощёное полотно дороги летело навстречу. Кёниг напряжённо смотрел перед собой.

Он спешил в село, где захватили партизан. Вдруг он заметил, что на дорогу выскочили трое подростков. Они швырнули что-то и быстро скрылись в кустах.

Всё произошло мгновенно: завизжали тормоза, грохнули три ослепительных взрыва. Перед глазами Кёнига поплыли жёлтые круги, и всё погасло…

Не успев затормозить, грузовик наскочил на изуродованную, перевёрнутую набок легковую машину и проволок её несколько метров.

Солдаты высыпали на дорогу и застрочили по кустарникам…

Отчаянная диверсия Вали и его дружков встревожила фашистов.

Они хватали всех подозрительных, арестовали нескольких подпольщиков, но подполье продолжало действовать.

Группа подпольщиков, а с ними и Валик, напала на продовольственный склад, обезоружила охрану, доверху нагрузила машину продуктами, а склад подожгла.

Через неделю Диденко и Валик подожгли нефтебазу. Немного позже запылал лесосклад.

Диденко приказал прекратить минирование. Тогда Валик предложил дружкам устроить засаду.

…Вот уже третий час сидят они в кустарнике у дороги. Но, как назло, ничего подходящего. И вдруг Валик увидел легковую машину.

Она неслась из Шепетовки. За ней следовали два грузовика с солдатами.

— Будем? — спросил Валик.

— Много их… Сцапают! — заколебался Стёпа.

— Ложитесь, хлопцы, заметят нас, — проговорил Коля.

Ребята залегли и из-за кустов наблюдали за дорогой.

Машины всё ближе и ближе. Вот уже различимы лица. В легковой рядом с шофёром… Так ведь это…

— Рыжий! — вскрикнул Валик.

Мальчики растерянно переглянулись. «Как быть? — спрашивали их взгляды. — Ведь это начальник Шепетовской жандармерии, обер-лейтенант Фриц Кёниг!»

Одно его имя наводило ужас. О его жестокости рассказывали невероятные вещи. Упустить такую возможность? Валик юрко подполз к дороге. «Только б не промахнуться, только б не промахнуться!» — твердил он про себя. Сейчас он забыл обо всём на свете: и то, что солдат много, и то, что его могут схватить… Всем существом Валика овладело неодолимое желание: убить Кёнига!

Машина неслась на предельной скорости. Мощёное полотно дороги летело навстречу. Кёниг напряжённо смотрел перед собой.

Он спешил в село, где захватили партизан. Вдруг он заметил, что на дорогу выскочили трое подростков. Они швырнули что-то и быстро скрылись в кустах.

Всё произошло мгновенно: завизжали тормоза, грохнули три ослепительных взрыва. Перед глазами Кёнига поплыли жёлтые круги, и всё погасло…

Не успев затормозить, грузовик наскочил на изуродованную, перевёрнутую набок легковую машину и проволок её несколько метров.

Солдаты высыпали на дорогу и застрочили по кустарникам…

Отчаянная диверсия Вали и его дружков встревожила фашистов.

Они хватали всех подозрительных, арестовали нескольких подпольщиков, но подполье продолжало действовать.

Группа подпольщиков, а с ними и Валик, напала на продовольственный склад, обезоружила охрану, доверху нагрузила машину продуктами, а склад подожгла.

Через неделю Диденко и Валик подожгли нефтебазу. Немного позже запылал лесосклад.

Но вскоре по доносу предателя гитлеровцы напали на след подпольной организации. Арестовали Горбатюка. Подпольщики хотели устроить ему побег, да не удалось. Горбатюк скончался в камере от пыток.

Оставаться в Шепетовке было опасно. Диденко увёл в лес подпольщиков, их жён и детей. Долгим и трудным был этот многодневный поход до белорусского Полесья, где в селе Дубницком расположился лагерь Одухи. Отсюда, с партизанского аэродрома, всех женщин и детей отправили на Большую землю. Валик отказался ехать. Его вызвали Одуха и секретарь подпольного обкома Олексенко.

— Как тебя зовут? — спросил Олексенко.

— Котик Валентин Александрович!

— А сколько тебе лет?

— Четырнадцать… скоро будет.

— Так… А почему ты, Валентин Александрович, уезжать не хочешь? Поезжай, учись. Тут и без тебя управятся. Война, брат, — дело мужское.

— Мужское! — нахмурился Валик. — Всенародная она!..

Валя шмыгнул носом и провёл рукавом по мокрым глазам. Олексенко прижал Валика к груди, крепко поцеловал его и тихо сказал:

— Ступай, сынок!

Через несколько дней партизанский отряд Ивана Алексеевича Музалёва отправился в далёкий рейд на Шепетовщину. Самым юным в отряде был Валя Котик.

Добрый, внимательный, заботливый Валик стал жестоким, безжалостным мстителем. Он брал в плен «языков», минировал железные дороги, взрывал мосты.

Как-то, возвращаясь из разведки, Валик заметил возле станции Цветоха телефонный кабель, торчащий из земли. Валик перерезал его и замаскировал. А это был прямой провод, соединявший рейхминистра восточных земель фон Розенберга со ставкой Гитлера в Варшаве.

Не удалось гадам поговорить!

Однажды партизаны наткнулись на отряд карателей. Валик залёг рядом с Музалёвым и строчил из автомата. Вдруг он заметил солдата, который крался из-за деревьев к Музалёву.

— Дядя Ваня! Сзади!.. — крикнул Валя и заслонил собой Музалёва.

Тот быстро обернулся. Выстрелы раздались одновременно. Валя схватился за грудь и упал. Рухнул и немец. Валя застонал, открыл глаза, тихо спросил:

— Иван Алексеевич… Живой?.. — И потерял сознание.

Но вскоре по доносу предателя гитлеровцы напали на след подпольной организации. Арестовали Горбатюка. Подпольщики хотели устроить ему побег, да не удалось. Горбатюк скончался в камере от пыток.

Оставаться в Шепетовке было опасно. Диденко увёл в лес подпольщиков, их жён и детей. Долгим и трудным был этот многодневный поход до белорусского Полесья, где в селе Дубницком расположился лагерь Одухи. Отсюда, с партизанского аэродрома, всех женщин и детей отправили на Большую землю. Валик отказался ехать. Его вызвали Одуха и секретарь подпольного обкома Олексенко.

— Как тебя зовут? — спросил Олексенко.

— Котик Валентин Александрович!

— А сколько тебе лет?

— Четырнадцать… скоро будет.

— Так… А почему ты, Валентин Александрович, уезжать не хочешь? Поезжай, учись. Тут и без тебя управятся. Война, брат, — дело мужское.

— Мужское! — нахмурился Валик. — Всенародная она!..

Валя шмыгнул носом и провёл рукавом по мокрым глазам. Олексенко прижал Валика к груди, крепко поцеловал его и тихо сказал:

— Ступай, сынок!

Через несколько дней партизанский отряд Ивана Алексеевича Музалёва отправился в далёкий рейд на Шепетовщину. Самым юным в отряде был Валя Котик.

Добрый, внимательный, заботливый Валик стал жестоким, безжалостным мстителем. Он брал в плен «языков», минировал железные дороги, взрывал мосты.

Как-то, возвращаясь из разведки, Валик заметил возле станции Цветоха телефонный кабель, торчащий из земли. Валик перерезал его и замаскировал. А это был прямой провод, соединявший рейхминистра восточных земель фон Розенберга со ставкой Гитлера в Варшаве.

Не удалось гадам поговорить!

Однажды партизаны наткнулись на отряд карателей. Валик залёг рядом с Музалёвым и строчил из автомата. Вдруг он заметил солдата, который крался из-за деревьев к Музалёву.

— Дядя Ваня! Сзади!.. — крикнул Валя и заслонил собой Музалёва.

Тот быстро обернулся. Выстрелы раздались одновременно. Валя схватился за грудь и упал. Рухнул и немец. Валя застонал, открыл глаза, тихо спросил:

— Иван Алексеевич… Живой?.. — И потерял сознание.

Несколько месяцев Валик лежал в сторожке лесничего, а когда поправился, снова вернулся в отряд. За смелость и храбрость Валика наградили медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.

Несколько месяцев Валик лежал в сторожке лесничего, а когда поправился, снова вернулся в отряд. За смелость и храбрость Валика наградили медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.

* * *

11 февраля 1944 года Валику исполнилось 14 лет. В этот день его ждала большая радость: Советская Армия освободила Шепетовку! Музалёв предложил Валику вернуться домой, но Валик отказался — отряду предстояло помочь Советской Армии освободить соседний город Изяслав. — Вот возьмём Изяслав, тогда поеду, — сказал Валик. Но случилось иначе.* * *

На рассвете 17 февраля партизаны бесшумно подошли к Изяславу и залегли. Ждали начала атаки. Валик лежал наснегу, смотрел на смутные очертания города и думал о ШеКетовке. Сегодня после боя он поедет домой. Может быть, мама уже вернулась? Эх, скорей бы наступил день, такой долгожданный, такой счастливый день в его жизни! Грохот разорвал тишину: атака! Партизаны ворвались в город, преследовали отступающих фашистов. Валик бежал, останавливался, стрелял. Ему стало жарко, он сбросил ушанку.

Захватили оружейный склад. Музалёв приказал Вале и ещё нескольким партизанам охранять трофеи.

Валик стоял на посту, прислушивался к шуму боя. Всё вокруг было наполнено свистом пуль, воем мин, стрекотом пулемётов и автоматов.

Где-то совсем рядом просвистело несколько пуль, и Валик почувствовал тупой удар в живот. Ноги сразу ослабели. На белом маскировочном халате выступила кровь. Валик прислонился к стене и стал медленно сползать.

Санитары бережно уложили его на подводу. Валик слабеющим голосом попросил:

— Поднимите меня… Я хочу видеть… я хочу стоять… Вот так… хорошо… как хорошо… Танки!.. Наши!..

Мёртвое тело мальчика повисло на руках санитара…

…Валя Котик похоронен в садике перед школой, в которой учился.

Он посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени, и ему Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил звание Героя Советского Союза.

В Шепетовском парке и в Москве, на ВДНХ, Вале Котику воздвигнуты памятники.

Валя Котик всегда останется жить в памяти людей отважным и смелым мальчиком в солдатской шинели — таким, каким он был в те далёкие годы войны.

Известный поэт, лауреат Ленинской премии Михаил Светлов посвятил юному партизану стихи:

Грохот разорвал тишину: атака! Партизаны ворвались в город, преследовали отступающих фашистов. Валик бежал, останавливался, стрелял. Ему стало жарко, он сбросил ушанку.

Захватили оружейный склад. Музалёв приказал Вале и ещё нескольким партизанам охранять трофеи.

Валик стоял на посту, прислушивался к шуму боя. Всё вокруг было наполнено свистом пуль, воем мин, стрекотом пулемётов и автоматов.

Где-то совсем рядом просвистело несколько пуль, и Валик почувствовал тупой удар в живот. Ноги сразу ослабели. На белом маскировочном халате выступила кровь. Валик прислонился к стене и стал медленно сползать.

Санитары бережно уложили его на подводу. Валик слабеющим голосом попросил:

— Поднимите меня… Я хочу видеть… я хочу стоять… Вот так… хорошо… как хорошо… Танки!.. Наши!..

Мёртвое тело мальчика повисло на руках санитара…

…Валя Котик похоронен в садике перед школой, в которой учился.

Он посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени, и ему Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил звание Героя Советского Союза.

В Шепетовском парке и в Москве, на ВДНХ, Вале Котику воздвигнуты памятники.

Валя Котик всегда останется жить в памяти людей отважным и смелым мальчиком в солдатской шинели — таким, каким он был в те далёкие годы войны.

Известный поэт, лауреат Ленинской премии Михаил Светлов посвятил юному партизану стихи:

ВАСЯ КОРОБКО Беляев Александр Павлович

Это было летом сурового 1941 года. Красная Армия с боями отходила на Восток под натиском вероломно напавших на нашу Родину гитлеровских полчищ. В один из дней фронт вплотную подошёл к селу Погорельцы, раскинувшемуся среди пышных полей Черниговщины.

Жители села ещё утром, как только началась перестрелка, попрятались в подвалы. Село казалось вымершим.

На самой окраине села держали оборону бойцы советской роты.

Они прикрывали отходящие на новые рубежи наши части.

У окопа, из которого по гитлеровцам бил «максим», то появлялся, то исчезал худощавый паренёк. Он проворно подносил пулемётчикам патроны. Усатый наводчик, увидев его, каждый раз одобрительно подмигивал. А смуглый, голубоглазый второй номер, принимая коробки с лентами, непременно говорил:

— Молодец, браток. В самый раз успел…

И каждый раз, выслушав псзхвалу, паренёк, умоляюще глядя на голубоглазого, спрашивал:

— Дядь, а вы меня с собой возьмёте?

— Обязательно, — улыбался в ответ второй номер. — Только подрасти малость. А то из окопа ничего не увидишь.

Но ближе к полудню, когда была отбита очередная атака гитлеровцев, голубоглазый неожиданно взял паренька за руку.

— Тебя как звать-то? — спросил он.

— Вася. Вася Коробко, — ответил паренёк.

— Ты бы водички принёс, Вася, ведёрочко. Видишь, техника перегрелась. Да и нам остудиться надо, — попросил голубоглазый и посмотрел на наводчика.

— Точно, — басом подтвердил тот и вытер рукавом гимнастёрки мокрое от пота лицо.

Вася бросился за ведром. А когда вернулся с водой, расчёта уже не было на месте.

По приказу командира пулемётчики снялись со своей позиции и отошли за мост к лесу.

Это было летом сурового 1941 года. Красная Армия с боями отходила на Восток под натиском вероломно напавших на нашу Родину гитлеровских полчищ. В один из дней фронт вплотную подошёл к селу Погорельцы, раскинувшемуся среди пышных полей Черниговщины.

Жители села ещё утром, как только началась перестрелка, попрятались в подвалы. Село казалось вымершим.

На самой окраине села держали оборону бойцы советской роты.

Они прикрывали отходящие на новые рубежи наши части.

У окопа, из которого по гитлеровцам бил «максим», то появлялся, то исчезал худощавый паренёк. Он проворно подносил пулемётчикам патроны. Усатый наводчик, увидев его, каждый раз одобрительно подмигивал. А смуглый, голубоглазый второй номер, принимая коробки с лентами, непременно говорил:

— Молодец, браток. В самый раз успел…

И каждый раз, выслушав псзхвалу, паренёк, умоляюще глядя на голубоглазого, спрашивал:

— Дядь, а вы меня с собой возьмёте?

— Обязательно, — улыбался в ответ второй номер. — Только подрасти малость. А то из окопа ничего не увидишь.

Но ближе к полудню, когда была отбита очередная атака гитлеровцев, голубоглазый неожиданно взял паренька за руку.

— Тебя как звать-то? — спросил он.

— Вася. Вася Коробко, — ответил паренёк.

— Ты бы водички принёс, Вася, ведёрочко. Видишь, техника перегрелась. Да и нам остудиться надо, — попросил голубоглазый и посмотрел на наводчика.

— Точно, — басом подтвердил тот и вытер рукавом гимнастёрки мокрое от пота лицо.

Вася бросился за ведром. А когда вернулся с водой, расчёта уже не было на месте.

По приказу командира пулемётчики снялись со своей позиции и отошли за мост к лесу.

«Нарочно за водой посылали, — догадался Вася. — Побоялись, что увяжусь. Да разве бы я помешал?»

Он проводил бойцов долгим, тоскующим взглядом, переворошил оставшуюся на краю окопа кучу стреляных гильз, надеясь найти хоть один целый патрон, и, пригибаясь к земле, побежал домой. Потом он видел, как в село вошли фашисты. Как они обыскивали дома колхозников, выгоняли из хлевов скотину, как устраивались на ночлег в школе, его родной школе, в которой он всего лишь два месяца тому назад закончил шестой класс.

«Теперь на сбор не соберёшься и песню любимую не споёшь, — с горечью подумал Вася. — Чудно всё это! Как во сне». И верно, вся эта война и эти фашистские солдаты, которые гонялись с громкими криками за курами, и большие, покрытые пылью бронетранспортёры, замаскированные в саду под яблонями, были настолько чужими, что и впрямь были похожи на страшный, тяжёлый сон. Уж очень казалось нелепым, что так вот неожиданно оборвались весёлые летние каникулы, не стало колхоза. И Васе нестерпимо захотелось ущипнуть себя или ударить кулаком, чтобы «проснуться» и разогнать кошмарные видения. Но это был не сон.

«Прощай, школа. Прощай, отряд», — снова подумал Вася и вдруг вспомнил, что там, в пионерской комнате, где сейчас располагались фашисты, осталось знамя отряда.

У Васи от волнения забилось сердце.

«Всё забрали гады: и село, и район! И ещё знамя им отдавай! Ну так нет! Я у вас его вытащу! Назло вам вытащу!» — решил он.

Однако сделать это было не так-то просто. Вася знал: если фашисты поймают, они за такое по головке не погладят. И всё-таки мысль о спасении знамени не оставляла его. И он стал думать, как выполнить эту первую в его жизни настоящую боевую операцию.

Огни в селе в ту ночь не зажигали, хотя люди не спали. Только изредка то там, то тут злобно лаяли собаки. Но постепенно и их голоса стали слышаться всё реже и реже. Наконец угомонились и они. Вася вышел из дому и садами пробрался к школе. Здесь тоже всё было тихо.

Вася остановился возле забора и начал наблюдать. В школе было темно. Окна в классах были закрыты, возле крыльца взад и вперёд, словно маятник, мерно расхаживал часовой. Вася дождался, когда он скроется за углом, и, словно тень, метнулся к окну пионерской комнаты. Там, прижавшись к стене, он долго вслушивался в тишину.

Вася на ощупь отыскал пирамиду. Но знамени в ней уже не было.

«Нарочно за водой посылали, — догадался Вася. — Побоялись, что увяжусь. Да разве бы я помешал?»

Он проводил бойцов долгим, тоскующим взглядом, переворошил оставшуюся на краю окопа кучу стреляных гильз, надеясь найти хоть один целый патрон, и, пригибаясь к земле, побежал домой. Потом он видел, как в село вошли фашисты. Как они обыскивали дома колхозников, выгоняли из хлевов скотину, как устраивались на ночлег в школе, его родной школе, в которой он всего лишь два месяца тому назад закончил шестой класс.

«Теперь на сбор не соберёшься и песню любимую не споёшь, — с горечью подумал Вася. — Чудно всё это! Как во сне». И верно, вся эта война и эти фашистские солдаты, которые гонялись с громкими криками за курами, и большие, покрытые пылью бронетранспортёры, замаскированные в саду под яблонями, были настолько чужими, что и впрямь были похожи на страшный, тяжёлый сон. Уж очень казалось нелепым, что так вот неожиданно оборвались весёлые летние каникулы, не стало колхоза. И Васе нестерпимо захотелось ущипнуть себя или ударить кулаком, чтобы «проснуться» и разогнать кошмарные видения. Но это был не сон.

«Прощай, школа. Прощай, отряд», — снова подумал Вася и вдруг вспомнил, что там, в пионерской комнате, где сейчас располагались фашисты, осталось знамя отряда.

У Васи от волнения забилось сердце.

«Всё забрали гады: и село, и район! И ещё знамя им отдавай! Ну так нет! Я у вас его вытащу! Назло вам вытащу!» — решил он.

Однако сделать это было не так-то просто. Вася знал: если фашисты поймают, они за такое по головке не погладят. И всё-таки мысль о спасении знамени не оставляла его. И он стал думать, как выполнить эту первую в его жизни настоящую боевую операцию.

Огни в селе в ту ночь не зажигали, хотя люди не спали. Только изредка то там, то тут злобно лаяли собаки. Но постепенно и их голоса стали слышаться всё реже и реже. Наконец угомонились и они. Вася вышел из дому и садами пробрался к школе. Здесь тоже всё было тихо.

Вася остановился возле забора и начал наблюдать. В школе было темно. Окна в классах были закрыты, возле крыльца взад и вперёд, словно маятник, мерно расхаживал часовой. Вася дождался, когда он скроется за углом, и, словно тень, метнулся к окну пионерской комнаты. Там, прижавшись к стене, он долго вслушивался в тишину.

Вася на ощупь отыскал пирамиду. Но знамени в ней уже не было.

Вася стал шарить по полу. Руки его нащупали знакомое шёлковое полотнище. Знамя, которое он как знаменосец всегда с ГОРДОСТЬЮ носил впереди своего отряда, снова у него в руках.

Теперь надо было незаметно выйти из школы. Это оказалось труднее. Фашистский часовой облюбовал ступеньки крыльца, уселся на них и, словно нарочно, ни за что не хотел уходить. Васе пришлось ждать почти час, прежде чем он смог выпрыгнуть из окна и незамеченным скрыться в темноте. Только теперь он понял, какой подвергнул себя опасности. Но радость удачи была настолько велика, что перед ней отступило всё.

«Вот тебе и подрасти надо! — вспомнил он шутливую отговорку голубоглазого пулемётчика. — Может, был бы побольше, так и в окно бы не залез. А всё же жаль, что не взяли они меня с собой. Бил бы с ними фашистов».

Он надёжно спрятал знамя и вернулся домой. Но спать не хотелось.

Первая удача окрыляла. Захотелось сделать что-нибудь ещё, да такое, чтобы фашисты почувствовали, что их здесь ненавидят. «Может, поджечь школу? А что толку? Фашисты выбегут, а школа сгорит.

Такую не сразу потом построят. Или, может, прихлопнуть часового? Но чем? Из рогатки в него стрелять не будешь».

Вася долго ломал голову, как ещё насолить фашистам, и ничего не мог придумать. Врагов было много. Они были хорошо вооружены.

А он был один и совсем безоружным.

«Ничего-то я им голыми руками не сделаю, — решил в конце концов он, — а они утром сядут на свои бронированные машины и попрут дальше, за мост, догонять нашу роту».

На душе от этой мысли у него стало очень тошно. Он мысленно представил себе, как колонна гитлеровцев вытянется вдоль дороги и, подняв к небу пыль, устремится в погоню за ротой.

«Наши, наверно, ещё и окопы вырыть не успели. А гитлеровцы утром уже будут там. Долго ли им на машинах-то. Только мост проскочить, и лес рядом».

И вдруг Васю обожгла догадка. «Мост! А если его того! Много ли ему надо? Старый ведь он. Недаром его осенью хотели заново переделывать!»

Он разыскал в чулане пилу, раздобыл лом и незаметно, через огороды, выбрался за околицу села. Потом он осторожно спустился в низину и подобрался к мосту. Охраны видно не было. Вася воспользовался этим. Он ощупью отыскал железные скобы, скрепляющие опоры, и, ловко орудуя ломом, вытащил их одну за другой. Затем он взял пилу и подпилил несколько свай.

Вася стал шарить по полу. Руки его нащупали знакомое шёлковое полотнище. Знамя, которое он как знаменосец всегда с ГОРДОСТЬЮ носил впереди своего отряда, снова у него в руках.

Теперь надо было незаметно выйти из школы. Это оказалось труднее. Фашистский часовой облюбовал ступеньки крыльца, уселся на них и, словно нарочно, ни за что не хотел уходить. Васе пришлось ждать почти час, прежде чем он смог выпрыгнуть из окна и незамеченным скрыться в темноте. Только теперь он понял, какой подвергнул себя опасности. Но радость удачи была настолько велика, что перед ней отступило всё.

«Вот тебе и подрасти надо! — вспомнил он шутливую отговорку голубоглазого пулемётчика. — Может, был бы побольше, так и в окно бы не залез. А всё же жаль, что не взяли они меня с собой. Бил бы с ними фашистов».

Он надёжно спрятал знамя и вернулся домой. Но спать не хотелось.

Первая удача окрыляла. Захотелось сделать что-нибудь ещё, да такое, чтобы фашисты почувствовали, что их здесь ненавидят. «Может, поджечь школу? А что толку? Фашисты выбегут, а школа сгорит.

Такую не сразу потом построят. Или, может, прихлопнуть часового? Но чем? Из рогатки в него стрелять не будешь».

Вася долго ломал голову, как ещё насолить фашистам, и ничего не мог придумать. Врагов было много. Они были хорошо вооружены.

А он был один и совсем безоружным.

«Ничего-то я им голыми руками не сделаю, — решил в конце концов он, — а они утром сядут на свои бронированные машины и попрут дальше, за мост, догонять нашу роту».

На душе от этой мысли у него стало очень тошно. Он мысленно представил себе, как колонна гитлеровцев вытянется вдоль дороги и, подняв к небу пыль, устремится в погоню за ротой.

«Наши, наверно, ещё и окопы вырыть не успели. А гитлеровцы утром уже будут там. Долго ли им на машинах-то. Только мост проскочить, и лес рядом».

И вдруг Васю обожгла догадка. «Мост! А если его того! Много ли ему надо? Старый ведь он. Недаром его осенью хотели заново переделывать!»

Он разыскал в чулане пилу, раздобыл лом и незаметно, через огороды, выбрался за околицу села. Потом он осторожно спустился в низину и подобрался к мосту. Охраны видно не было. Вася воспользовался этим. Он ощупью отыскал железные скобы, скрепляющие опоры, и, ловко орудуя ломом, вытащил их одну за другой. Затем он взял пилу и подпилил несколько свай.

Он так увлёкся этой работой, что не заметил, как побелел горизонт и мутная полоса рассвета медленно расплылась над лесом. Возвращаться в село было уже поздно.

Вася затоптал в грязь опилки и кустами отошёл подальше от моста.

Тут он замаскировался и лёг. Скоро со стороны села послышался тяжёлый гул моторов. Взошло солнце. И на дороге показалась колонна гитлеровских бронетранспортёров, и грузовиков, и мотоциклов. Колонна быстро приближалась к мосту. Несколько мотоциклов, обогнав машины, въехали на мост и, не задерживаясь, проскочили по нему, словно на крыльях. Вася видел это, и сердце у него мучительно сжалось от волнения.

«Неужели неправильно рассчитал? — думал он. — Ну мостик, миленький! Не стой! Падай! Падай!»

Но мост стоял как ни в чём не бывало. Вот уже и машина с солдатами прогромыхала по его перекрытию. Следом за ней на мост въехал бронетранспортёр. За ним второй, третий. И тут центральная опора, возле которой Вася трудился особенно долго, вдруг подогнулась, как колено. Мост, ещё секунду тому назад висевший, как натянутая струна, в мгновение лопнул и вместе с теми, кто на нём был, стремительно полетел вниз. В колонне начался невообразимый шум. Завизжали моторы. Послышались удары железа о железо. В обрыв свалились сразу несколько машин. Раздались вопли. У какой-то машины взорвался бензобак. Над обломками моста взметнулось коптящее бензиновое пламя.

Это была победа! От восторга Васе захотелось вскочить на ноги и что есть силы закричать «ура!» Но он сдержал себя и только сердито проговорил вполголоса:

— Вот так везде вас, гадов, куда бы вы ни сунулись, будут встречать!

Он погрозил фашистам кулаком и, спрятав в кустах свой инструмент, пополз в сторону от пылающей переправы.

Уже позже, вернувшись окольными путями в село, Вася узнал, что гитлеровцы целый день провозились над восстановлением моста и только утром на следующий день смогли продолжать своё наступление.

Фашисты установили в селе свой порядок. Они закрыли школу.

В ней разместился батальон карателей. Распустили колхоз. Всеми делами в селе стал заправлять староста, которому помогали полицаи.

Он так увлёкся этой работой, что не заметил, как побелел горизонт и мутная полоса рассвета медленно расплылась над лесом. Возвращаться в село было уже поздно.

Вася затоптал в грязь опилки и кустами отошёл подальше от моста.

Тут он замаскировался и лёг. Скоро со стороны села послышался тяжёлый гул моторов. Взошло солнце. И на дороге показалась колонна гитлеровских бронетранспортёров, и грузовиков, и мотоциклов. Колонна быстро приближалась к мосту. Несколько мотоциклов, обогнав машины, въехали на мост и, не задерживаясь, проскочили по нему, словно на крыльях. Вася видел это, и сердце у него мучительно сжалось от волнения.

«Неужели неправильно рассчитал? — думал он. — Ну мостик, миленький! Не стой! Падай! Падай!»

Но мост стоял как ни в чём не бывало. Вот уже и машина с солдатами прогромыхала по его перекрытию. Следом за ней на мост въехал бронетранспортёр. За ним второй, третий. И тут центральная опора, возле которой Вася трудился особенно долго, вдруг подогнулась, как колено. Мост, ещё секунду тому назад висевший, как натянутая струна, в мгновение лопнул и вместе с теми, кто на нём был, стремительно полетел вниз. В колонне начался невообразимый шум. Завизжали моторы. Послышались удары железа о железо. В обрыв свалились сразу несколько машин. Раздались вопли. У какой-то машины взорвался бензобак. Над обломками моста взметнулось коптящее бензиновое пламя.

Это была победа! От восторга Васе захотелось вскочить на ноги и что есть силы закричать «ура!» Но он сдержал себя и только сердито проговорил вполголоса:

— Вот так везде вас, гадов, куда бы вы ни сунулись, будут встречать!

Он погрозил фашистам кулаком и, спрятав в кустах свой инструмент, пополз в сторону от пылающей переправы.

Уже позже, вернувшись окольными путями в село, Вася узнал, что гитлеровцы целый день провозились над восстановлением моста и только утром на следующий день смогли продолжать своё наступление.

Фашисты установили в селе свой порядок. Они закрыли школу.

В ней разместился батальон карателей. Распустили колхоз. Всеми делами в селе стал заправлять староста, которому помогали полицаи.

Каждое утро они обходили село, выгоняли из хат старых и малых и под конвоем отправляли на работу. Даже больных не оставляли полицаи в покое. И тех поднимали на ноги и заставляли работать.

Колхозники люто возненавидели захватчиков. И мстили им. Многие из жителей села ушли в те дни партизанить.

Вася Коробко тоже не мог сидеть сложа руки. Первые боевые вылазки показали ему, что врага вполне можно бить. И теперь он думал только о том, как бы ещё посильнее отомстить фашистам.