На суше и на море-73 [Александр Михайлович Кондратов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

НА СУШЕ И НА МОРЕ

Путешествия Приключения

Фантастика

Факты Догадки Случаи

НА СУШЕ И НА МОРЕ

Путешествия Приключения

Фантастика

Факты Догадки Случаи

Повести, рассказы, очерки, статьи

*

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Редакционная коллегия: B. И. БАРДИН, Н. Я. БОЛОТНИКОВ, [П. Н. БУРЛАКА]. Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, В. П. КОВАЛЕВСКИЙ, C. И. ЛАРИН (составитель), А. П. ЛИСИЦЫН, Н. Н. ПРОНИН (ответственный секретарь), С. М. УСПЕНСКИЙ

Оформление художника А. Е. СКОРОДУМОВА

© Издательство «Мысль» 1973 г.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Николай Димчевский

НИЗОВЬЯ

Повесть Рис. В. В. Сурикова

Памяти Николая Николаевича Немнонова

Хребет подходил здесь к самой реке. Мертвые горы — под облака. Облака светились красным. Горы были цветом как медь. Ни пятна лишайника, ни травинки — обветренный камень от берега до неба. Ни намека на жилье, на след человека. Будто это раскаленные угли в закатном горне, где все сгорело, расплавилось, утекло в стальную реку. Но в одном месте след человека все же был… Из-за речной дуги, там, наверху, вывернулась округлая, похожая на башню скала, приросшая к вершине хребта. У ее подножия — гигантская осыпь. И на осыпи — обломки самолета: искореженные крылья, куски фюзеляжа, отвалившийся хвост. Самолет разбился лет пять назад, зимой — во время тумана врезался в скалу. Обнаружили его только с открытием навигации. С тех пор всякий раз, проходя мимо, речники рассматривали обломки. Без бинокля их трудно заметить — очень высоко, а в бинокль видно хорошо. Сначала они наводили на грустные размышления, но потом к ним привыкли. И уже в свой второй рейс практикант Саша Матюшин сказал про них неуклюжий стишок:

1

Встречный танкер подошел ближе, и Матюшин увидел, как лихо покорежило ему переходные мостки. Мостки проложены над палубой от рубки до носа. Обычно на них хранится запас дров для камбуза и всякие хозяйственные мелочи, потому что на палубу ничего не положишь: она у самой воды и в шторм через нее катает волну. У этого на мостках не осталось ни полешка — все унесло в океан. Стальной поручень перекрутило и частью оторвало. Железные балки, на которых держатся мостки, возвышаясь над палубой, погнуты, словно у них ноги подкосились в коленях. Да и весь танкер — обшарпанный, блеклый, с ржавыми пятнами на рубке. Ярко видится лишь название «Львица» — черным по желтоватому борту, высоко поднятому над водой. Силин вышел на мостик, сжался от холодного ветра, подождал, пока из рубки «Львицы» не показался человек. Это был механик, который словно бы через силу, нехотя приблизился к погнутому поручню. Он под стать своему танкеру — в жеваном кителе, вымазанном суриком, и выцветшем берете. — Что случилось? — крикнул Силин в мегафон. Механик ответил, выдавливая слова: — На лед напоролись… — Где капитан? — В каюте. Болеет. — Привет ему! Механик расслабленно махнул рукой и ушел. Долго еще маячила корма «Львицы», покрашенная закатным огнем в красное. Вода была почти черной, взъерошенной, по ней бежали медные гребешки волн, и танкер бакеном светился вдали. Радист Попов принес сводку погоды. В море шесть баллов, температура плюс пять. Силин кивнул в ответ и ничего не сказал, но в груди натянулась какая-то струна. Близость моря и близкий труд морского перехода ощутились вдруг явственно, как напряжение мышц и мысли… Кроме сводки погоды Попов принес еще этюдник. Со здоровенной фигурой радиста, круглой стриженой головой, грубым, по-юношески прыщавым лицом и большими руками никак не вязалось представление о живописи, о кистях и красках. Грузчик, трюмный — вот что скажешь при первом знакомстве. А он был радистом, и не плохим, и любил ввернуть иногда, что он морской радист — не чета речникам. Однако несоответствие внешности и занятий своих Попов сам понимал и каждый раз, открывая этюдник, преодолевал некоторую стеснительность. Вот и сейчас он робко присел на диванчик, привинченный к задней переборке рубки, присел с краешку, боком, этюдник раскрыл на коленях, погремел тюбиками, посмотрел на медные горы, на горящие облака, тихо вздохнул и задумался. Силин не видел его. Да и не до этюдов сейчас. Он смотрел на реку и думал о своем. Удивляло, что капитан «Львицы» Голяков, старый друг, с которым вместе кончали училище, даже не вышел из каюты. Размышляя, Силин все больше убеждался: что-то здесь кроется… Если б просто штормом потрепало — не большое горе, в каюту прятаться нечего. Видно, случилась крупная неприятность… И больным сказался… Ничем в жизни не болел, а тут вдруг заболел… Стряслась беда — вот что! Потому и послал механика на мостик. Самому выйти — надо все объяснить. А разве станешь о беде кричать на всю реку… Вот и сказался больным… И тут Силин с досадой на себя подумал, что надо бы пристать к «Львице», зайти к Голякову, все разузнать, помочь… Теперь поздно: их корма искоркой светится вдали, гаснет в речном просторе.

Зашагал по рубке, не зная, куда себя деть. Делиться сомнениями с вахтенным и радистом — этими салажатами — не хотелось. Ждать следующей встречи с Голяковым долго. Связаться по радио бессмысленно: ничего он не ответит… Вышел на мостик, постоял, наблюдая, как «Львица» едва приметной точкой скрылась за излучиной. Немного утешился тем, что никакой досадой теперь не вернешь Голякова и сетовать на свою нерасторопность некому и незачем. В рубке закурил сигаретку, огляделся, подсел к радисту. Как неуклюже держит Попов кисточку своими корявыми от ветра пальцами. И уже обозначена кровяной краской на картоне рваная линия хребта, размёт горящих облаков… Не верится, что эти пальцы могут такое. Силин оторвался от этюда, словно бы впервые посмотрел на берег, на штормовую реку, и вдруг подумал, что ведь толком, пожалуй, не видел этих гор — так привык к ним. Не понятно, как мог радист, плавая здесь первую навигацию, показать что-то новое ему, капитану, помнившему низовья реки назубок, державшему в памяти всю лоцию… Но показал же… Сколько было закатов, а западет только этот. Западет из-за грубых пальцев, держащих тонкую кисть, из-за картона, по которому проступили облака и хребет, обожженный последними лучами… Какая же, действительно, красота! Какая мощь и размах! И все втискивается под крышку этюдника, здесь, в рубке. Приглядываясь к занятию радиста, Силин вспомнил о чем-то своем, осторожно поднялся, открыл створки низкой двери, ведущей в жилую часть судна, спустился по трапу в коридор, медленно подошел к своей каюте, постоял на пороге… Вид каюты опять вернул его к встрече с «Львицей». Сколько раз сидели они с Голяковым за этим столом по всяким поводам и без повода. Он представил, как Голяков лежит сейчас на койке, смотрит в пространство и мучается своей утаенной болью. У пего до мелочей такая же каюта, все такое же, как здесь, их танкеры — близнецы. От этого сходства горечь ощутимей и резче. Ио Силин знает, чем ее смягчить. Единственное, что отличает каюту Силина от голяковской каюты, — чучело чайки, раскинувшей крылья на узком шкафчике в углу, у входа. Рассматривая этюд радиста, Силин и вспомнил об этой чайке, о своем художестве, его потянуло сюда. Открыл шкафчик, отодвинул вешалки с одеждой, заглянул вглубь: там на задней стенке полотняный чехол. Осторожно снял его, уселся на круглый табурет к столику, не торопясь распорол крупные стежки ниток, которыми зашито полотно. Металлической синевой блеснули перья — шкурка гагаты легла на стол. Силин погладил ее, подул против мелких перышек на груди и шее, полюбовался девственным оттенком цвета, запрятанного там. Потом выдвинул из-под койки большую коробку с тонкой стружкой и паклей, разложил инструменты, освободил шкурку от распорок, на которых она хранилась. Все это — размеренно, не спеша, с удовольствием. Каждая мелочь приносила радость, а радость рождала успокоение. Так постепенно спокойствие возвращалось к нему, вернее, он сам погружался в спокойствие. Скоро поступок Голякова и собственная оплошность как бы отодвинулись, окрасились новым, более мягким светом. Силин подумал, что через сутки так или иначе насчет «Львицы» все узнает в порту, который миновать нельзя. А поскольку он все узнает, будущая встреча с другом окажется не такой напряженной, какой могла бы быть сегодня. Да и сам Голяков к тому времени поостынет. Эта рассудительность, приходившая всякий раз, как брался мастерить чучело, эта спокойная радость необязательной работы, выполняемой по прихоти, вскоре совсем умиротворили Силина. Два часа, остававшиеся до ночной вахты, которую он всегда нес сам, неприметно прошли за осторожным и хитроумным сшиванием гагарьей шкурки, постепенным набиванием ее стружкой, примеркой проволочного каркаса для шеи и головы. Ему захотелось сделать гагару в полете, кричащую во всю глотку… Он рассматривал клюв, расправлял крылья, отходил, приближался, представляя готовое чучело… Он провозился бы всю ночь, но уже чувствовал: время истекает, скоро вахта. И все не мог оторваться. Наконец завернул в полотно ставшую уже объемной птицу, спрятал в шкаф, поднял взгляд на чайку, раскинувшую крылья под потолком. Чучело было удачным и очень нравилось Силину. Гагаре он хотел дать еще больше движения, он видел увлеченность, порыв птицы, летящей к птенцам через ветер и простор… Ну, этак всю вахту простоишь в каюте! Надел полушубок, ушанку, силком оторвал взгляд и мысли от чучел, дернул дверь. В коридорчике почти столкнулся с Поповым, несшим перед собой раскрытый этюдник… Был в этом ящичке какой-то изъян, не позволявший закрывать крышку со свежим наброском: палитра пачкалась. Широкоплечий, плотный, Коля растопырил локти, прикрывая этюдник от неожиданно появившегося Силина, и перегородил весь проход. На его круглом лице и в наклоне стриженой головы были такая беспомощность и испуг за свое детище, что капитан замер и отпрянул назад. — Ты хоть кашлянул бы или запел. Я ведь не вижу через дверь… Мог бы и ударить ненароком, — сдерживая улыбку, говорил Силин, шагая впереди радиста, чтоб открыть ему каюту. Не сводя растопыренных локтей, Коля подошел к столу, поставил этюдник, вздохнул, будто освободившись от тяжести, включил свет, издали взглянул на этюд. Глаза остановились, наивно, по-детски приоткрылся рот. Все это длилось недолго, до тех пор, пока он не вспомнил о капитане. Силин тоже смотрел на этюд и в тот момент, когда Коля вспомнил о нем, кивнул головой, как бы соглашаясь с художником. Ему показалось, что запах льняного масла штормисто бьет в лицо, что это запах закатного ветра, пронизавшего картину. Облака неслись красным вихрем, оттеняя медную неподвижность хребта. Он не находил слов, но ощущал суровую яркость наброска, необычность этого кусочка картона в каюте танкера, возле неуклюжего Попова. За свои тридцать пять лет Силин не удосужился познакомиться с живописью. Разве что случайные номера журналов с цветными вкладками. И теперь, рассматривая этюды своего чудаковатого радиста, он чувствовал, как отнимается язык, чувствовал беспомощность — странное состояние, которого он никогда раньше не знал. Попов тоже молчал, стоял рядом, жался, будто на чужих людях. Как-то сразу обнаружилось, что рукава ватника ему коротки и красные руки деть некуда. Молчание становилось мучительным. — Как выйдешь на связь, узнай насчет «Львицы», — невпопад сказал капитан и тотчас понял, что говорил не то. Но Попов, вероятно, ничего не расслышал, он обрадовался, что капитан уходит: опять приоткрылся рот и глаза остановились на этюде. Лишь в коридоре Силин облегченно прокашлялся. С чего бы такое?.. Никто ведь не заставляет его говорить о картинках радиста, да и радисту его разговоры не нужны… А в груди свербит, будто хотят от него невозможного, будто надо говорить о том, в чем не разбираешься… В два шага — по трапу в рубку. Матюшин неподвижно стоял у штурвала. — Где идем? — по привычке спросил Силин, хотя уже узнал отодвинувшийся вправо горный кряж и бескрайний размах плеса. Такие плесы старики лоцманы называют чайными. На них за судно беспокоиться нечего, можно идти в каюту чай пить, оставив штурвал вахтенному. Однако ночью Силин всегда стоял сам независимо от того, трудный выпадал участок или легкий. Впрочем, пониже, где хребет опять подойдет к реке и начнутся подводные камни, довериться практиканту-штурвальному все равно нельзя… Матюшин не ответил на вопрос, поняв его праздность. Он перевернул лист лоции, передал штурвал капитану и, хотя мог идти спать, остался. Вечерняя вахта совсем не утомила. И еще — он любил посидеть в рубке, когда густели сумерки, просто так, без дела. Приятно покурить на диванчике, поглядывая краем глаза, как капитан следит за курсом, за редкими обстановочными огнями, сверяет ход с лоцией… Постепенно наступает блаженная полудрема, сознание гаснет вместе с вечерней зарей, и тогда можно лениво уйти в каюту, броситься на койку, уснуть. На этот раз, однако, дождаться такого состояния не удалось. В рубку поднялся механик Журин. Он вызывал у Матюшина неистощимое желание передразнивать и обезьянничать. Только большим усилием удавалось притушить это желание. А коль начиналась в душе такая борьба, дрема отлетала прочь. Журин, как всегда в свободные часы, пришел в светлой полосатой пижаме, вязаной шапочке и домашних туфлях со сбитыми задниками. Он был грузноват для своих двадцати семи лет. В полутьме засветилось его полное лицо с девически нежной кожей и круглым подбородком. Мягкие усики оттеняли несколько капризные сочные губы. Из кармана пижамы Журин с известной торжественностью достал старинный пенковый мундштук, изукрашенный резьбой, открыл коробку сигарет, не торопясь вставил сигарету в мундштук, полез за спичками, и тут случилась заминка, прервавшая весь ритуал… Спичек не оказалось. Он похлопал по карманам, недоуменно пожал плечами, растерянно потоптался и только тогда обратил внимание на Матюшина: — Нельзя ли огоньку?.. Будь добр… Нагнулся было к его сигарете, но Саша подчеркнуто положил ее в жестянку, служившую пепельницей, поднялся с дивана, медленно достал спички, не торопясь зажег и протянул Журину. Он не хотел, но каждым движением невольно передразнивал механика. Внутри кипело желание ответить густым, растягивающим слова голосом что-нибудь шутовское. Но он сдержался, уселся в уголке диванчика, скрывая улыбку затяжкой. Механик сочно сказал «благодарю» и с аппетитом проглотил дымок. Затем он медлительно оглядел доску с приборами, постучал ногтем показатель оборотов, потрогал рукоятку дистанционного управления машиной… — Шлепает нормально, — бросил ему капитан. Журин проплыл по рубке, мягко пошаркивая туфлями и оставляя за собой облачко дыма. Взглянул на реку, поежился: — Волна разгоняется, Степан Сергеевич. С утра надо аврал объявить — рукава не смыло бы… Матюшин представил себе эти резиновые рукава для перекачки бензина, лежащие вдоль железного борта под ледяными брызгами, под резким ветром, представил, как вскоре через них покатятся перехлестом жгучие волны, и у него заранее озябли руки… Передразнивать механика больше не хотелось. — Рукава, ящики с коксом — на мостки. Шлюпку закрепить. Займитесь с утра, — не оборачиваясь, сказал капитан. Журин осторожно прислонил мундштук с тлеющей сигаретой к краю жестянки, толкнул дверь на мостик. Дверь поддалась неохотно: ветер крепчал. Придерживая полы пижамы, Журин спускался по трапу. Туфли со стоптанными задниками держались на одних пальцах, и ветер норовил сорвать их с ноги, поэтому каждая ступенька доставалась не без некоторой акробатической ловкости. Одолев трап, механик неторопливо пошел около рукавов, протянувшихся вдоль низких поручней. Волна не доставала до палубы, но ветер дул ровно и упорно, обещая к утру еще усилиться. Танкер довольно сильно покачивало. Журин нагнулся к вентилю крайнего бака-танка. На палубе поблескивала струйка бензина. Этот танк всегда подтекал, едва начинало штормить. Журин подумал, что надо сменить вентиль, и перешел к правому борту. Здесь тоже чернели рукава насоса и несколько ящиков с коксом. Механик оглядел мостки, постоял, соображая, с чего утром начать, поправил шапочку и пошел к трапу. После холодной пронизи палубы рубка показалась совсем теплой. Раскурив погасшую сигарету, Журин все-таки снял с крюка овчинный тулуп и, накинув, устроился на диванчике подле Матюшина. Так и сидели они, пока не выцвела заря, — молчали, нежились в покое, не думая о трудном завтрашнем дне. А когда веки отяжелели, разошлись по каютам.

2

Силин остался один. Ночные часы в опустевшей рубке приносили просветленное спокойствие одиночества и тишины. Он любил прислушиваться к этому спокойствию, чувствовать себя каплей в его просторе. Он понимал, что спокойствие внутри, но переносил его во вне, распространял на весь мир. И чем неистовее ярился в мире ветер, тем глубже сходила на сердце тишина. По ночам Силину казалось иногда, что его работу совершает некто другой, за кем он лишь наблюдает, чьими руками поворачивает штурвал, чьими глазами всматривается в мутные приполярные сумерки. А сам он, капитан Силин, легким облачком, бестелесной тканью переносится куда захочет — в прошлое, домой, в каюту Голякова… Это спокойствие, появившись, не покидало его всю вахту. И если случалось что-то непредвиденное, трудное или опасное, спокойствие помогало. Витая в своем облачке, Силин холодно и бесстрастно оценивал трудность и опасность и находил выход, чего не сумел бы сделать, оставаясь на месте, сжимая в руках штурвал и проникаясь тревогой минуты, он сам так думал. К счастью, за всю вахту ничего неожиданного не случилось. Одно лишь отметил Силин: впереди помаячили и пропали огни «Орла» — лучшего на реке пассажирского теплохода. Раз в две недели он ходил до порта. Этого гиганта танкеру не догнать бы, не простои «Орел» несколько часов у последнего большого поселка в низовьях реки.

Силин заметил огни теплохода, когда тот, вероятно, уже поднимал якоря. Сердце ёкнуло — пройтись бы рядом, посмотреть на плавучий город, так нежданно встретившийся в пути. Странно и весело видеть «Орла» здесь, в глуши, где на тысячу километров и жилья-то нет… Послушать бы, как вливается в простор музыка из мощного динамика, скользнуть биноклем по зеркальным стеклам ресторана, за которыми безмолвно движутся люди и официантки в белых кокошниках… Черт, и это почти у полярного круга! Совсем другой мир. Его минует не только суровость природы, на него не распространяется даже сухой закон, жестко соблюдаемый в низовьях реки и в порту. От начала до конца навигации сюда не привозят ни капли спиртного, чтоб не отвлекать людей от работы… Силину захотелось вдруг выпить рюмку коньяку. Совсем маленькую душистую рюмку. Выпить и посмаковать виноградный запах, оставшийся во рту… Или хоть поглядеть в бинокль, как пьют другие, сидя в светлом ресторане. Однако даже такое удовольствие ускользнуло: огни «Орла» начали быстро удаляться, потускнели, замигали в сырой дымке и совсем стерлись. Перед рассветом ударил мелкий дождь, и пришлось открыть переднюю раму, иначе сквозь замутившееся от капель стекло ничего не видно. Холодный ветер ворвался в рубку, зло закрутил, полез под полушубок. Силин накинул на плечи тулуп, запрятал под шапку застывшие кончики ушей и деревянно стоял, оберегая тепло. Теперь одна отрада — ждать скорого конца вахты… Наконец скрипнул трап, щелкнули дверцы. Практикант якут Вася Винокуров сказал за спиной: — Доброе утро, Степан Сергеевич! Силин оглянулся. Волна озноба пронизала от пяток до макушки. — Ну, Винокуров… — только и мог произнести капитан. Вася появился в шелковой безрукавке-«бобочке», в джинсах и сандалиях на босу ногу. Видеть его таким, кутаясь в тулуп, было почти сверх сил. — Вот что, — строго сказал Силин, — брось фасонить, ступай оденься и принимай вахту. Винокуров с недоумением посмотрел на капитана. — Степан Сергеевич, лето же! Сейчас в ватник одеваться — что зимой надевать? Силин передернул плечами. У Васи были теплые глаза и теплое широкое лицо, на котором не оставалось и тени сна. — Как хочешь, Винокуров. Вот тулуп. Замерзнешь — наденешь.

3

…Проспал Силин ровно столько, сколько потребовалось танкеру, чтобы выйти в устье реки, разливавшейся здесь на много километров. Приближалось место, через которое он вел судно только сам. Называлось оно по-речному бар — подводный вал, который океан намывает у впадения рек. Бар капризен, как погода, проходы в нем меняются чуть ли не каждый день: океан то заносит их песком, то открывает, и пробраться через них может лишь умелый человек. Еще сквозь сон Силин почувствовал мелководье: сильнее задрожал корпус танкера и койку затрясло. Он сел, отбросил полушубок, которым наспех прикрылся. Иллюминатор полнился мокрой мутью. Туман? Только его не хватало! Натянул сапоги, встал. Нет, не туман. Просто низкие облака. Плоский берег вдали, красновато-желтая тундра. Бросил взгляд на раскрылившуюся под потолком чайку, мельком, как о чем-то далеком подумал о гагаре, спрятанной в шкафчик. Теперь не до них. Чайные плесы позади. Тут, на баре, и в океане успевай поворачиваться, минуты свободной не сыщешь. По-прежнему открыто лобовое стекло в рубке. Резкий ветер с каплями измороси крутит по всем углам. А Винокуров в своей «бобочке»… Бр-р-р… Кажется, что его смуглые руки посинели. Тулуп висит на гвозде. — Закаляешься, Винокуров? Глаза Васи сузились до едва заметных щелочек. — Нет, не закаляюсь, Степан Сергеевич. У нас в Якутии лето. — Лето, лето… — отрешенно повторяет Силин, рассматривая лист лоции. Он не любит бар. На реке много опасностей, но все они известны и стоят на своих местах. А тут не знаешь, откуда ждать подвоха. Если хорошо прошел в прошлый раз, сейчас на том же месте можешь застрять. Внизу Журин, одетый в черный плащ, вместе с матросами перетаскивает рукава, следит, как Матюшин и Попов укладывают их вдоль настила по мосткам. Коричневатые волны веерами разламываются у носа и прокатываются по палубе. Повариха Федоровна выскочила из камбуза, кругло машет рукой, придерживая белый фартук, — зовет завтракать. Ее полное, матерински доброе лицо и зеленая кофта совсем домашние. Так нелепо выглядит она здесь, среди мутной воды, пены и неприютного простора. Позвав матросов, поднимается на мостик, с трудом открывает дверь, припертую ветром. — Чего ж не идете-то? Зову, зову… Завтрак давно готов. Простынет. Степан Сергеич, пошли бы покушали, пока бара нет. Идите-ко, идите… Уголком платка она вытирает брызги со щек и продолжает приглашать, повторяя на все лады, что завтрак остынет. От ее несколько оплывшей, домашней фигуры, домашнего лица и домашних слов становится даже теплее и на мгновение забывается таящийся неподалеку бар, шторм, вся эта тяжелая возня с бензинными рукавами, которые крепят на мостках, предстоящий выход в океан, где по сводке уже семь баллов и возможен лед… — Ой, холоду-то напустили! — ежится повариха. — Вась, закрой окошко-то, дождю нет, чего открытое окошко держать! Замерзнешь тут… — Она с жалостью смотрит на голые руки Винокурова. — Совсем безо всего на таком-то холоду, головушка бедовая… Ну, идемте, идемте. Какава нынче и пирожки с мясом. Пока горячие-то, идемте. Простынут вот… Силин, сдерживая улыбку, рассматривает лоцию и с наслаждением слушает домашний голос поварихи. Потом выпрямляется, кладет ладонь на плечо штурвального: — Ступай, Винокуров. Федоровна, мне завтрак сюда. Встает к штурвалу. С дальнего конца мостков Журин, встретившись взглядом с капитаном, кивает — все в порядке. Предчувствие скорых опасностей тревожным холодком пронизывает грудь. Сами собой, будто перед прыжком, напрягаются мышцы, время замедляется, и какой-то внутренний взгляд проникает сквозь мутную воду, ощупывая дно. Непонятно как, но Силин угадывает отроги приближающегося бара и выискивает проходы в песчаной гряде. Винокуров принес тарелку с четырьмя пирожками — каждый размером с лапоть — и чайник какао. Поставил на столик рядом с лоцией. Только тогда Силин понял, как голоден. Передал штурвал, глотнул из кружки, откусил сочащийся жиром кусок — все это, не отрывая взгляда от реки. «Пирожки удались, хороши пирожки!» — Чуть левее возьми, — приказывает он Винокурову. «И какао сегодня особенное…» — Скоро вешки должны быть. Смотри внимательнее. «О-о-о, сок брызнул на полушубок! Вкуснота…» — Еще лево. Так. Быстро, как бы невзначай, Винокуров бросил взгляд на столик, где стояла тарелка. — Степан Сергеевич, Федоровна сказала, пирожки еще есть. — Я сыт. Вешки видишь? — Вижу, Степан Сергеевич. — Давай штурвал. Отдыхай. Плоская мутная равнина реки. Плоский берег в скудных пятнах тундровой зелени. Плоские днища низких облаков. И свист ветра в антенне, в поручнях. Нос танкера с железным упорством порет и порет лобовые волны. Красные и белые вешки вдали мелькают, как спички, брошенные в весенний ручей. После завтрака в рубке собралась почти вся команда: в опасных местах невольно тянуло быть вместе. Первым поднялся Шурин в своей пижаме и тотчас накинул тулуп. Последней пришла Федоровна с клубком шерсти и начатым носком. Она уселась на диванчике рядом с механиком, расправила широкую юбку, закатала в складки клубок и взялась за спицы. Практиканты и матросы покуривали, вполголоса разговаривали, поглядывали на реку. Шурин отрешенно любовался нежно-кофейным отливом пенкового мундштука. Но чем бы ни занимались, куда б ни смотрели, взгляды неизменно останавливались на неподвижной спине капитана. Он один не двигался, и от него зависело все движение, все благополучие, а может быть, сама жизнь собравшихся в рубке людей. И сама эта зависимость рождала скрытую тревогу.4

Танкер вздрогнул, будто испугавшись чего-то. — Сели! Мать честная… — тоскливо, никому сказал Силин. Оставив тулуп на диванчике, механик подскочил к дистанционному управлению машиной, к заметавшимся стрелкам приборов. Силин передал штурвал Винокурову и вышел на мостик. Дверь осталась открытой, ветер вмиг выдул тепло. Из-под кормы рвалась грязно-желтая жижа и пена. Танкер стоял на мели. Было слышно, как галька скрежещет по днищу, бьется в винте. Мелкой сильной дрожью тряслась машина. Ни с места… Судно как приросло. — Фюзеляж и плоскостя… — по-дурацки гыгыкнул Матюшин. Капитан, краем уха услышавший стишок, взорвался, крикнул с мостика: — Ты, остряк, иди в машину! Докладывай через десять минут! Попов, свяжись с портом! Сизов, замерить глубину! Журин. полный назад! Что стоите?! — крикнул он вслед бросившемуся по трапу Матюшину. Федоровна выронила клубок и, встав на колени, шарила под диванчиком. Она перегородила рубку, понимала, что мешает, но клубок никак не давался в руки. — Эк тебя… эк тебя… — бормотала она, выгребая его спицами из уголка. Достала наконец, прижала к груди и бочком по трапу — вниз к своей каюте. — Господи, пронеси… — Переложи руль! Сколько по носу? Полный вперед! — летел вслед ей голос капитана. Беспомощно и неуклюже стоял танкер, выбрасывая из-под кормы облако мути. Силин всем телом переживал эту беспомощность и неуклюжесть, отдававшуюся болью в сжатых челюстях. Точно самого связали по рукам и ногам. И в голове идиотский стишок: ««Фюзеляж и плоскостя…» Тьфу! Надо запретить повторять его на судне! Матюшину — выговор за хамство!» Долго толклись на проклятой мели, гоняя вперед-назад мутную воду, перекладывая руль и чертыхаясь. И только когда Силин решился вызвать на помощь буксир, но еще не сказал об этом радисту, Сизов крикнул с палубы, вытягивая мерную репку: — Чистая вода за кормой! Чистая вода! Силин выбежал из рубки. Верно, чистая вода. Сошли с мели. Отлегло от души… Достал сигареты, сел на диванчик, да не сиделось после такой встряски. Журин следил за ним глазами и слабо улыбался. Винокуров опустил напряженно поднятые плечи. Миновала опасность, и вот будто не было ничего. Только чуть посасывает еще от мысли, как пришлось бы ждать буксир, барахтаться с тросом, раскачивать судно, но эта мысль уже не тревожит, а лишь оттеняет радость избавления.5

Когда благодушие совсем разлилось по душе, когда Журин снова накинул тулуп и принялся неторопливо заряжать мундштук, когда капитан уселся рядом с ним и стал вслух высчитывать, сколько осталось ходу до порта, — в этот момент внизу, на трапе, загрохотали бахилы. Матюшин высунулся из люка, глотнул воздух, по-петушиному закричал: — В машине вода! И с треском провалился обратно. Журин одним движением остановил машину, отбросил ногой тулуп, метнулся вслед. Странная тишина заполнила танкер. Сделалось слышно, как волны постукивают по бортам и ветер засвистел злее. Винокуров замер, не выпуская штурвала. — Следи за курсом, — тихо приказал Силин и пошел посмотреть, что случилось. Вторая неудача не вызывала уже ни прилива сил, ни азарта, она казалась чем-то обычным. Появилась холодная расчетливость, которая и нужна была сейчас. Внизу с лампочкой в руке стоял механик. Мазутная вода билась под решеткой. — Болты сальника порвало, — глухо, как из бочки, сказал он, — теперь позагораем. Надо на якорь вставать. Силин вышел на палубу, крикнул Сизову: — Бросай железку! Оглушительно лязгнула якорная цепь. Этот раздирающий звук ожесточил холодную решимость. Сжались губы, напряглись мышцы, движения стали точными. Капитан взял двух матросов и спустился в машину. Для откачки воды запустили помпу. Ее слабенькое пыхтение оттеняло тревожную тишину. Все, кто не был занят работой, собрались у люка машинного отделения. Молча стояли — прислушивались, как необычно громко звякает упавшая гайка или ключ, шлепается вода, гулко раздаются голоса. Вытянув шеи, присев на корточки, нагнувшись, заглядывали в железное остывающее нутро судна, залитое режущим светом голых лампочек. Заметив склонившиеся лица матросов, капитан поднялся по трапу и, вытирая ветошью мазутные руки, сказал что-то успокоительное. Поломка и вправду не была опасной — ее вовремя заметили, но по напряженной сдержанности Силин понял: ему не очень верят. Тогда в голову пришло самое лучшее доказательство: — Чем без дела сидеть, берите шлюпку и — на рыбалку. Тут хорошая рыбалка. Грибы поищите в тундре. Винокурова смените и возьмите с собой: он парень знающий на этот счет. Кто у нас вахтенный? Сизов? Заступай. Три часа вам даю, — махнул мазутной ветошью, застучал каблуками по железу…6

Чудно это — прыгнуть со шлюпки на черную острую, как щебень, гальку; ноги все ждут подвоха, ждут, что берег качнется… Сразу же от гальки, от узкой ее полосы начинается болото. Низкая щетка осоки, низкие желтые цветы, низкий лознячок — не выше травы. Глаз скользит по тундровой бесконечности и уже не различает цветы и травы — там, далеко, видятся лишь пятна, зеленые, желтые и красные (это какое-то болотное растение, совсем кровяное). Неподалеку в камнях бурлит речка, и всюду под ногами позванивают, бормочут, трепыхаются десятки ручейков, как весной. И кулики прыгают рядом, перепархивают, играют на своих дудочках. На черной чавкающей земле отпечатаны следы оленей и раскиданы белые, отмытые рекой стволы лиственниц. Винокуров не показал виду, но в душе сладко и протяжно защемило. Смутно прорисовалось лицо деда, темные руки, выбирающие сеть, и такой же, как здесь, запах реки, тундровых трав… Это в детстве где-то, не припомнишь где… И большая рыба в сети. Он трогает боязливо хвост и убегает, когда она затрепыхалась. А дедушка зовет назад, показывает рыбу, и она перестает быть страшной, она замирает. Дед показывает, как ее брать под жабры… Сеть разложили на осоке. Винокуров осмотрел, недовольно присвистнул — короткая, рваная, кое-как залатанная. А все-таки сеть. И в душе тревожное ожидание, и запах реки, смешанный с тундровым ветром. Завели на шлюпке. Винокуров быстро выметал эту коротышку, прыгнул в воду, потянул лямку. Вытащили… Разве в такую попадается что дельное… Мелочишка! Ребята и той обрадовались, бросились выбирать. — Зачем? — рассмеялся Винокуров. — Оставьте на развод, в реку бросьте! Второй замет выдался получше. Попался почти сплошь чир. Сильные сурмяные рыбины бились в сети, их бросали на траву, и они высоко подскакивали, норовя добраться до воды. А дальше начался азарт. Забылось время, забылись промокшие сапоги и ватники, слова забылись. Были только сеть и река, река и сеть. Была удача. Удача летела в осоку и оставалась там горкой рыбы, маня взор, подталкивая снова заметывать сеть… Опомнились, когда на танкере взвыла сирена. Удивились: неужто время прошло? Ну, еще один, последний замет… Ну, еще, самый последний. Ну, этот — все… И опять острый голос сирены полетел над тундрой к пологим горам, едва видным за изморосью. — Кончай, ребята! — Винокуров с неохотой бросил сеть на траву, стал обирать тину. — Таскайте. Матросы брали по две уснувших или по одной живой рыбине и неуклюже несли к шлюпке, опасливо вытянув перед собой руки. У одного притворившаяся мертвой нельма выскочила и пошла боком в глубину. — Эх-хех! — досадливо крикнул Винокуров и оставил сеть. — Смотри, как надо брать. — Быстро, быстро нацеплял пальцами, словно крюками, под жабры по четыре рыбы на каждую руку, побежал к шлюпке. Пока ребята возились, он все перетаскал. Красиво улеглась на носу зеркально-синяя груда. Кроме чира тут еще и нельма, и налим, и кондевка… К тундровому ветру прибавился острый и радостный запах улова. С танкера машут, кричат. Какой он странный отсюда, танкер. Словно бы в реке стоит на длинных ножках белая коробочка. Корпус совсем скрыт волной. Такая маленькая коробочка и такая широкая река — другой берег едва просвечивает. А впереди — океан. И на этой коробочке они выйдут в океан, просекут его на полтысячи километров вдоль берега до устья другой реки, где разгрузят бензин.7

Из машины поднимались устало, медленно, сберегая движения и уже отдыхая после тяжелой работы. На Журина странно смотреть: его шелковая пижама (голубая, в салатную полоску), уляпанная маслом, превратилась в грязную тряпку. Он только сейчас это заметил, брезгливо осмотрел, снял на ходу и понес, волоча рукав по палубе. Все пятеро пошли в умывальную, где оттирались бензином и мылись, не жалея воды. Они не видели, как причалила шлюпка, как Федоровна, всплеснув руками, поспешила за корытом и ведрами, как перегружали улов. Они вышли, когда рыбу уже перенесли на мостки, и каждый с удовольствием запускал руку в ведра и корыто. Федоровна сидела на табуретке, согнувшись чистила, потрошила, причмокивая, покачивая головой. Она никого не видела, она предвкушала крепкую уху, жареного и малосольного чира. Она очень любила рыбу и любила возиться с рыбой — чистить, полоскать, резать, надрезывать, солить, вялить, коптить. Если была рыба, она ни о чем больше не могла думать и ничего больше готовить не могла. Все припасы становились приправой к рыбе, все сковороды, противни и кастрюли — орудиями для изготовления рыбных блюд, вся команда — едоками рыбы, весь мир — празднеством по поводу хорошего улова. И вокруг она слышала только разговоры о рыбе. И это вдохновляло ее быстрее чистить, потрошить, солить, жарить… Вон как Сергеич-то, капитан-то заливается! Эко ведь складно говорит! Знает, чего надо-то сейчас! — Попов, запарь бочонок горячей водой! Ребята, берите ножи, помогайте Федоровне! Живей! Пока прыгает — это рыба. Как уснет — второй сорт. Сети с палубы убрать! Сейчас в море выйдем — смоет, а они еще пригодятся. Заработала машина, загремела якорная цепь, кончилась тревожная тишина, ожил танкер, задрожал от собственной силы, пошел, пересиливая ветер и волну.8

Река незаметно перекатилась в океан: берега отдалились и пропали, серая тяжелая вода улеглась до горизонта, ветер посолонел, посуровел. Посмотреть на море — волны не больше, чем на реке, а ударили напористо, крепко схватили судно, закрыли палубу рваной пеной, заваляли танкер во все стороны — не поймешь, какая качка, и килевая, и бортовая сразу. Замохнатилось небо, потемнело, набухло холодом, прижалось к волне. Вдали, слева, замаячили белые полосы на черной воде. Лед!

Силин рассматривал его в бинокль, и сердце тоскливо ныло от нежеланного воспоминания. В прошлую навигацию танкер обледенел, накренился, пришлось обкалывать тяжелые наледи, привязавшись к мосткам. Ноги помнили, как вздрагивало судно, когда ледяные глыбы обрывались в море. И в руках словно бы сохранился еще гуд от тяжелого лома и топора… А смоленые тучи все теснее жались к воде — сядут и плывут грузным караваном. Совсем потемнело вокруг, сырые сумерки густели на глазах, будто и не полдень сейчас. Мгновенно курс перегородила белая стена. Едва успели заметить — обрушилась на танкер тяжелыми комьями снега. Все пропало разом — ни неба, ни моря, ни судна, только белые плотные струи, снежный обвал, холодная лавина поливает, хлещет, воет. И тут словно наваждение — Силин не мог сначала сообразить, что это: снег на мостике, на палубе, на мостках шевелился, как живой, трепетал, подпрыгивал… Он перестал валить с неба: снежный заряд пронесло, высветился горизонт, но тот, что остался на судне, жил, двигался, дышал. Странное чувство наваждения длилось недолго. Силин увидел, что танкер забит чайками. Они улепили все, их было больше, чем снега; они сидели, прижавшись друг к другу, беспомощно раскрылившись, склонив головы с раскрытыми клювами. Снег застал стаю в воздухе, птицы выбились из сил и погибли бы, не подвернись танкер. Силин осторожно открыл дверь, чувствуя, как неохотно отодвигаются птицы, заполнившие мостик. Увидев человека, они беспомощно трепыхнули крыльями, отпрыгнули, некоторые тяжело слетели на палубу. Остальные жалко, просяще закидывали головы с раскрытыми клювами, хватали воздух и со страхом, не двигаясь глядели. Капитан прикрыл дверь. Вахтенный Сизов, вытянув шею, рассматривал птиц. — Сколько ж их, Степан Сергеич! На тонну потянет! Не видал столько никогда! Если б гуси — на целый год хватило всю команду кормить гусятиной… — Да, брат… А этих самих надо кормить… — задумчиво сказал капитан, прохаживаясь по рубке и поглядывая на птиц. Потом, сообразив что-то и спохватившись, поспешно спустился вниз. На камбузе матросы под началом поварихи уже укладывали в бочку рыбу и присыпали солью. Засолили совсем немного — корыто еще не тронуто. Помявшись на пороге, капитан неуверенно сказал поварихе: — Федоровна… А, Федоровна?.. Там чайки голодные… Надо бы покормить… Может, им рыбу-то?.. Ребята, как, покормим чаек?..

Повариха оторвалась от бочки. — Каки еще чайки? — Сели на палубу, прибило снегом. Федоровна всплеснула руками. — Чего надумал-то, Степан Сергеич! Разве их накормишь? Стоко рыбы им раз клюнуть, а нам на весь рейс хватит! Не дам! И не проси! Тем временем захлопали двери — матросы выходили на палубу, смотрели, возвращались, собирались возле камбуза. — Ну, как же, рыбаки, — спросил капитан упавшим голосом, — покормим чаек?.. Сначала никто не ответил. Не потому, что пожалели рыбу, просто никто не знал еще, как отнесутся к этой затее остальные. Переглянулись, перемигнулись, перебросились словами. И когда поняли, что согласны с капитаном, что интересно посмотреть, как будут кормиться чайки, забившие палубу, что необычных гостей надо встретить добром, что такого, может, никогда больше не увидишь, — когда все это отрывочно и бессвязно мелькнуло в головах, они зашумели: — Накормим, железно! — Мысля капитальная! Федоровна оторвалась от бочки, непонимающе оглядела их, словно спятивших, которым недоступно разумное слово, поджав губы, посмотрела на чищеную рыбу в тазу, торопливо вывалила в огромную кастрюлю и залила кипятком. Спасла! Хоть один таз спасла! Потом, все так же молча, сполоснула руки, вытерла передником и ушла в каюту, не замечая расступившихся матросов и отпрянувшего от дверей капитана. Тогда-то и началось! Бросились к корыту, шлепали на стол, рубили ножами,топориком. Все, скопом, потащили в тазу на палубу — посмотреть, как чайки станут клевать. Высоко поднимая ноги и раздвигая носком птиц, чтоб не наступить на лапы или крылья, двое матросов прошли несколько шагов, зачерпнули по пригоршне и бросили. Чайки мигом расхватали куски, вокруг матросов зашевелился целый сугроб крыльев и клювов — сначала до колена, потом выше и выше. Птицы уже брали из рук. Те, что посмелее, вскочили в таз. От рыбы ничего не осталось. Покормить захотелось каждому, таскали в чем попадя — в мисках, в ведре, в пригоршнях. Чайки стали совсем ручными, доверчивыми, домашними, их гладили, сажали на руки, они ходили по рубке, по коридору, заглядывали в каюты. Когда Силин вынес остатки рыбы, птицы садились ему на плечи, на голову, брали из пальцев. Они повеселели, приободрились, отдохнули. Скормив все, что было, он держал чайку на согнутой в локте руке и долго рассматривал нежно-пепельные, белые перья, любовался легкой и смелой посадкой головы, стремительностью точеного тела. Он наслаждался наивной доверчивостью птицы, которая с удовольствием сидела на руке, поглядывая на него то одним, то другим глазом. И у всех было такое же праздничное удивление, радость от содеянного, от доверчивости птиц, прижившихся на судне, как дома. Теперь тащили кто что мог. Скормили хлеб, вчерашние макароны, вываренные груши из- компота, остатки щей… Кто-то принес пачку печенья… Кто-то кормил любимицу конфетами, чудом завалявшимися в чемодане… Только Федоровна не показывалась, чтоб не видеть «раззору». У нее оставалось одно утешение: успела уху заварить, из котла кипящего не вытянут, будет все-таки на обед уха. Очень уж любила она уху… А капитан любил птиц. Он стоял среди них и смотрел. Отдохнув, они обрели свободную осанку, природную привольную стремительность. У каждой свои повадки, свой поворот головы, свой характер. И все это — рядом, перед глазами, в руках. Сколько движения, дикой грации! И все можно рассмотреть вблизи, потрогать рукой, заглянуть с любой стороны, повернуть так и этак. Вот везение, вот радость! Даже молчальник Попов свесился с мостика: — Степан Сергеич, написать бы птичий базар на танкере! После снегового шквала мир в одночасье раскололся пополам: в одной половине, за кормой, собралась вся темнота, облака, хмурь и непогода, в другой — открылась ослепительная синева. Скоро танкер уже ломал светлую воду, облитый солнцем и трепетом сотен крыл. Отсидевшись в каюте, Федоровна не вытерпела — глянула на уху, сдобрила лавровым листом и перцем (давеча в сердцах да второпях забыла совсем о приправах) — ив рубку. Вошла ни на кого не глядя, показывая, что не смирилась, встала у иллюминатора, скрестив руки на мягкой груди, и деревянно сказала, обращаясь ко всем сразу: — Ишь, сколь дармоедов-то развелось… Так и станем их кормить?.. Эка напасть-то… Капитан первым к ней подошел, погладил по плечу: — Ничего, Федоровна, не печалься! Поймаем другую рыбку, не простую — золотую! Правда что ль, рыбаки? Он радовался, что вышли в море, что сами починили сальник, что не застряли на баре и не пришлось вызывать буксир… И вот даже птиц спасли… Он не был суеверен, но доверчивость птиц и добро, сделанное для них, принимались душой как хорошее предзнаменование.

9

Порт завиднелся справа. На солнечной дымке прорезались краны, зачернелись дымы и суда. Все это после многих дней рейса вдоль пустынных берегов, после штормистого моря показалось миражем. И долго еще порт маячил по курсу, как мираж, не приближаясь и не удаляясь. Потом сразу вырос, охватил танкер, стал реальностью. Выходивший из горловины бухты морской буксир хрипло загудел. Звук ударился о сопки, заметался ликующим эхом. Чайки всполошились. Они отдохнули, обсохли на солнышке и ветру и словно ждали этого гудка — взлетели, закрыв свет крыльями, повисли над танкером, построились в стаю и потянулись белым облаком к берегу. Они улетали и уменьшались, и порт, казавшийся совсем близким, вдруг отдалился. Это стая дала простору его настоящий размер и размах. Силин приказал окатить палубу и мостики из брандспойта, и скоро никаких следов от чаек на осталось. В бухте было совсем тихо. Под вечерним солнцем синяя вода и серые с прозеленью сопки казались даже теплыми. Якорь бросили в сторонке, неподалеку от порожнего танкера. В другом конце бухты белой громадиной высился «Орел». Среди грузовых судов, буксиров, кранов и почерневших портовых построек он выглядел щеголем, белоручкой. В его плавных обводах, свежей краске и начищенной медяшке крылось что-то высокомерное. Так показалось Силину, когда он из шлюпки осматривался вокруг, направляясь к причалу. И тут же смутное беспокойство колыхнулось где-то в недоступной разуму глубине. Журин, сидевший рядом, надвинул шляпу на глаза и, загородившись от солнца, смотрел в ту же сторону. Около «Орла» толкались катера, шлюпки, лодки. Было видно, как по трапу лезут люди, машут руками, спорят, кричат. — Степан Сергеич, свернем? — кивнул на теплоход Матюшин, делая вид, что перекладывает руль, и нагловато хохотнул. Силин не обратил внимания. Беспокойство разрасталось теперь совсем определенно. — На нашу голову здесь этот «Орел», — озабоченно пробормотал он, посматривая, как двое парней балансировали на небольшом катере, принимая спускавшуюся с палубы теплохода авоську, набитую бутылками… — Да-а-а… — в тон ему протянул Журин. — Соседство не из лучших… Приближался причал, на котором краснощекая круглая буфетчица с «Орла» бойко торговала пожелтевшим и осклизлым зеленым луком, растрепанными кочанчиками капусты, вялой репой. Очередь возбужденно гудела — истосковались по зелени, брали все подчистую, даже капустные листья. Встав в шлюпке и собираясь схватиться за скобу высокого причала, Силин сказал Матюшину: — Мы в диспетчерскую, а ты сгоняй за Федоровной — пусть купит какой-нибудь петрушки. Я очередь займу. Едва он собрался лезть, сверху свесились чьи-то ноги, в шлюпку прыгнул незнакомый парень. — Кореша, подкиньте до «Орла» — заплачу! Похмелиться надо во как… — Он икнул почти в лицо Силину. С причала свесились еще две пары сапог, наклонились рожи в кепках. — Эй, друг, возьми на «Орла»! Силин отстранил парня так, что тот едва не упал за борт. — Назад! Никого не возьмем! Назад! Парень возражать не стал. Покорно схватился за верхнюю скобу, занес ногу, почти выбрался, но в последний момент сорвался и упал в шлюпку, выплеснув из-под решетки воду. Сапоги наверху неохотно убрались. Парень полез во второй раз. Журин сидел на корме, брезгливо счищая носовым платком мутные брызги с брюк. — Чтоб никого на «Орла»! Понял? — погрозил капитан Матюшину, ловко вспрыгнул на причал, нагнулся вниз и повторил — Никого! Поставишь Федоровну в очередь за этой женщиной в кожане — отойдешь от причала и жди нас. Понял? Журин выбрался вслед за капитаном. На ходу он рассматривал свои щегольски сшитые брюки цвета кофе с молоком. Надо же, из-за какого-то лоботряса испортил обнову… На каплях определенно был мазут. Четыре темных пятнышка не оттирались. Недалеко от причала — подняться по мосткам и направо — деревянный домик, покрашенный в коричневое, — диспетчерская. Силин дернул обитую толстым войлоком дверь и через темный тамбур вошел в комнату. За ним — расстроенный механик (сразу же принялся поворачивать брючину так и сяк). В комнате — никого. На длинном столе график движения судов, под потолком лампа без абажура плавает в табачном облаке. Силин кашлянул. Из боковушки, от радиста, выскочил диспетчер Селезнев с бланком радиограммы в одной руке и с папироской в другой. — А-а-а-а, наконец-то! Я думал… э… э… не стряслось ли чего… Так-так-так! Что ж, отметим. Где вы тут у нас? — И склонился к графику, суетливо черкая карандашом по линейке, рассыпая пепел. — Успеешь, погоди ты! — попытался остановить его Силин. — Скажи, что тут случилось с «Львицей»? Диспетчер вскинул быстрые глаза, взял со стола серый листок радиограммы и потряс им в воздухе. — Вот-вот-вот, то же самое, что с «Пермью»! Читайте, читайте, только что радировали: «Стоим у высокого берега, видим избушку и столб. Не знаем, где находимся. Просим помощи». Он с вниманием вгляделся в лица пришедших и не без яда повторил: — «Не знаем, где находимся»… Деточки в роще заблудились. А мы — гоняй за ними буксир. Нам больше нечего делать, как искать заблудших!.. — Погоди ты! — отмахнулся Силин. — Трудно что ль про «Львицу» сказать? С ними-то что? Диспетчер нервно дернул плечами, закурил новую папироску и со всхлипом бросил: — Я и говорю про «Львицу»! Точь-в-точь! Дали радио: «Идем около льдов. Сбились с курса». — Он прочертил папироской излом. — То есть заблудились… Не устранили девиацию[1] компаса, вместо веста задали норд-вест и влезли во льды. Это вам шуточки — с негодным компасом идти в океан? Вот вы когда девиацию устраняли? Когда? Чего молчите? — Ну погоди ты, Селезнев! До нас дело еще дойдет. Что дальше было с «Львицей»? — Те-те-те-те, — развел руками диспетчер, — я же и говорю про «Львицу», чего перебиваете! Так вот, влезли во льды, определиться не могут. Посылаем буксир, отрываем буксир от работы. Вы знаете, чего стоит послать буксир? Силин деланно вздохнул, понурил голову, сел на табуретку, медленно выудил из пачки сигарету. — Вот-вот-вот, не устраняете вовремя девиацию, а потом кричите на весь Ледовитый: «Буксир! Буксир!» Всем буксир! Теперь для «Перми» буксир!.. Силин оперся локтем о стол и сжал лоб ладонью. — …Послали буксир. Они, конечно, ни бе ни ме не могут сказать о своем нахождении. Только по радиопеленгу их отыскали. Привели в порт, и, представляете, капитан этот, как его… Голяков, да, Голяков, отказывается сойти на берег. Заболел, видите ли… С таким компасом идти в море! Безумие! И вас дальше не пустим, пока не устраните девиацию. Шуточки, что ли! Ждите девиатора Слобожанина…10

Вернулись к причалу. Федоровна ждала их. Очередь разошлась. Буфетчица повизгивая спускалась в катер, присланный с «Орла». — Спозднились, Степан Сергеич. К шапошному разбору попали. Токо всего и досталось… Федоровна подняла сумку, в которой по завялому луку перекатились сморщенные репки. Признаться, Силин не очень-то рассчитывал на дельное пополнение припасов здесь, на причале, но такой малости не ожидал. В это время уже отошедший катер с «Орла» круто развернулся. С него крикнули: — Журин! Станислав Клавдьич! Механик встрепенулся. — Это Семенов! Ты его знаешь. Силин, как ни копался в памяти, вспомнить не мог. Однако возвращение катера показывало, что к механику Семенов питал самые лучшие чувства. На причал соскочил высокий парень и в два прыжка очутился около Журина. — Клавдьич, дорогой, здорово, друг ты ситный! Ты чего же своих не узнаешь? Отвалили, обернулся, гляжу: да это ж Клавдьич! Стоит и своих не видит! Отобнимав механика, он протянул руку Силину, и тот смутно вспомнил: видел когда-то в пароходстве. — А ведь мы знакомы! — на весь причал крикнул Семенов и сильно тряхнул его руку. — Ну, встреча! Ну, не ожидал! — слегка обнял Силина. — Клавдьич, и вы, товарищ капитан, прошу ко мне в гости. Без разговоров, сейчас же в катер и ко мне. Мамашу тоже берем. — Он покосился на тощую сумку Федоровны. — Шлюпка ваша? Пусть подойдет за мамашей. Алё, кореш, — крикнул он Матюшину, — прихвати кулек для капусты. Подойдешь к правому борту, спросишь Семенова. Спустились в катер, в каютку с кожаными диванчиками. На диванчике сидела буфетчица, уже успевшая снять белый испачканный зеленью халат. — Познакомьтесь, Маруся, — представил ее Семенов. И тут же: Маруся, отпусти мамаше из наших запасов огурчиков, капусты… Сообразишь там, сама знаешь. Маруся кивнула, поправляя высокую прическу и улыбнувшись всем лицом, похожим на бело-розовую зефирину в сахарной пудре. Силин сел — всхлипнули пружины, — откинулся к мягкой спинке. Ровно загудел мотор. Катер пересекал бухту по плавной дуге. Капитан почувствовал вдруг, что не может шевельнуться: теплая лень сковала вытянутые ноги и брошенные на диван руки. Это было как гипноз, оттого что самому ни о чем сейчас не надо заботиться. Кто-то ведет катер, что-то затевает Семенов. И пусть их — ведут, затевают… Пока посидеть в комфорте, который сулит еще большее великолепие на теплоходе… «Вот жизнь! Наказывал матросам не брать шлюпку, не ходить на «Орел». Плохое предчувствие было. Твердо решил — на теплоход ни ногой… И тут же сам, нежась на диване, подваливаешь к «Орлу», игшлюпка с Матюшиным (вспомнилось, как он нахально хохотнул: «Может завернем?») сейчас подойдет к правому борту… И ведь хочется попасть на «Орел», и в ресторан хочется зайти, и послушать музыку… После долгого перехода, перед последним броском по океану охота хоть на часок сменить приевшуюся пластинку вахтенной жизни». Силин оглядел свой выходной китель, начищенные ботинки и подумал: «А ведь собирался-то не к диспетчеру Селезневу…» Посмотрел на кофейный костюм Журина и окончательно утвердился в мысли, что собирались именно на «Орел». Конечно же, на «Орел». И Матюшин знал, что на «Орел», и нечего было лицемерить. Когда «Орел» в порту, мимо не пройдешь — это ясно. Он посмотрел на Марусю, говорившую с Федоровной, на ее зефирное лицо, полное плечо, и все вокруг приобрело особый, какой-то пряный и притягательный вкус. Не потому, что Маруся очень уж понравилась, а потому, что она была неким завитком на роскошной картине, называвшейся «Орел». Наткнуться на такую картину в Ледовитом океане, в бухте, образованной тундрой и камнем, — одно удивление, и действовала такая неожиданность расслабляюще. Он понимал это, а противиться уже не мог. Компас показывал ложный курс, но девиацию устранять не хотелось… Потом они очутились на палубе, пронизанной вихрями ресторанных запахов и звуков. В голове все слегка покачнулось и поплыло. Перед глазами Силина еще стоял облик Маруси… но ее уже не было, а осталась вылизанная палуба, зеркальные стекла и занавеси за ними, как туман, где растворяются столики и контуры людских фигур. — Сначала ко мне, только так! — говорит Семенов и берет гостей под руки. Они идут по мягкому ковру салона, по коридору, отсвечивающему полированными панелями красного дерева. Массивная дверь, блестящая, как зеркало, ручка литой отчищенной латуни. — Прошу! — Семенов щелкает замком. Просторная каюта, стол, тяжелая скатерть, пепельница — беломраморный медведь с мордой, испачканной пеплом. Шурин садится, распечатывает коробку сигарет «Друг» и, закинув ногу на ногу, с обычным подчеркнутым вниманием вставляет сигарету в пенковый мундштук. Он словно в своей каюте, будто век тут прожил. Силин, несмотря на внутреннее расположение к происходящему, чувствует некоторую стесненность и стоит с нераскуренной сигаретой в пальцах. Между тем Семенов уже открыл полированный шкаф и зазвенел посудой. Журин вставил, наконец, сигарету, полюбовался мундштуком, откинулся к спинке стула, глядя в потолок, выкатил изо рта клубочек дыма и вкусно его проглотил. Четыре пятнышка на брюках подсохли и почти исчезли. Это дополнило благодушное настроение, ставшее совсем безмятежным. Краем глаза Журин с удовольствием наблюдал, как на темном шелке скатерти поблескивают три крупные рюмки, поставленные Семеновым, как появились темно-синие, с золотом тарелочки, как по-щучьи остро блеснули вилки и ножи, как проплыл в середину хрустальный судок с крупно нарезанными свежими огурцами, перебившими весенним запахом табачный дым, как засветилась тусклым золотом коробка со шпротами и масляно улыбнулась малосольная нельма, как встала с краю плетенная из бамбука корзиночка с хлебом. Затем, защелкнув верхние створки шкафа, Семенов присел на корточки и открыл узкую дверцу внизу. Довольно долго он находился в раздумье, пробегая глазами какие-то одному ему видные предметы. Журин и Силин знали, конечно, что это за предметы, но и виду не подали, что заметили раздумье хозяина. Силин закурил в конце концов, сел на низкий диванчик, привинченный к полу медными винтами, и, сам того не желая, вдруг спросил: — Думаешь, сальник протерпит до конца рейса? Механик непонимающе обернулся и поперхнулся дымом. — Сальник?.. — Он помедлил и глотнул воздух. — Протерпит…11

…Вышли в море в штилевую, редкостную для этих мест погоду. Серая вода, серое небо, серая полоса берега. Рядом с капитаном в рубке девиатор Слобожанин. Он высок, худ, одет в щегольски подогнанную форму. Раскрыл чемоданчик, перебирает свои магниты, беседует с Силиным. Его сочный, размеренный, словно бы специально поставленный голос распирает рубку, и кажется, что говорит он не для Силина, а для огромного зала, невидимо присутствующего здесь и ловящего каждое слово. — …Должен сказать, что на выручку «Львицы» ходил сам. Нашли их только по радиопеленгу. Был достаточно плотный туман — они не могли ни определиться, ни подать сигнал ракетой издали. Когда подошли к борту, капитан Голяков сказался больным и остался в каюте. Я близко с ним знаком и поэтому заглянул к нему. Поскольку он и ваш друг, я могу сказать о деталях, которых никто не знает. Он, действительно, лежал и, увидев меня, ни слова не произнеся, заплакал. То есть даже разрыдался. Я присел на койку и, как мог, успокоил его. Последующая проверка компаса показала чрезвычайную девиацию, с которой выходить в море категорически воспрещено. Однако степень девиации капитану не была известна. Единственная его ошибка: потеряв из виду ведущее судно, он продолжал идти, как ему казалось, следом, а надо в таком случае тотчас бросать якорь и ждать. Я оставался у него все время, пока шли к порту. Он повторял одно и то же: «Позор-то какой — заблудился!» Но мне удалось немного его успокоить. Он поднялся в рубку, пробыл там до тех пор, пока бросили якорь, затем опять спустился в каюту и не показывался. Пришлось послать врача, который обнаружил переутомление и выписал микстуру. Голяков, конечно, пить микстуру не стал. Но, представляете, отказался и от коньяка. Силин сам стоял у штурвала, отпустив Матюшина и приказав никому в рубку не подниматься. Он был в плохом настроении. Только Слобожанин немного отвлекал своими книжными словами и необычной манерой говорить. И Голякова было жаль. Так жаль — влажнели глаза. В море стало полегче, тут захватило дело. Девиатор перекладывал около компаса магниты и железки, заставляя менять курс по береговым ориентирам. Курс надо было держать очень строго, и Силин старался. Даже при спокойном море ему доставалось. Так и кружились почти до вечера. Слобожанин, впившись в компас, водил магнитами, сверял с берегом, приказывал менять курс. Все эго — не глядя на Силина, словно тот машина. В кропотливой работе постепенно стиралась, ослабевала назойливая череда ночных видений. В голове оставалась лишь морская равнина под тяжелым небом, в котором пробита отдушина для мутного солнца, и прихотливый курс, продиктованный Слобожаниным.

Наконец вернулись в порт. Отдышавшись и придя в себя, Силин передал штурвал Матюшину и, спустившись в коридор, с удовольствием отметил, что все прибрано, а из камбуза доносятся запахи, от которых сосет под ложечкой. Он провел Слобожанина в каюту, заглянул к Шурину, который только что вылез из машины и переодевался, — пригласил к себе. Федоровну попросил подать обед для троих. Она строго оглядела капитана, молча кивнула и отвернулась к плите. Они умостились около маленького и неудобного стола в капитанской каюте. Федоровна принесла на помятом подносе закуску: огурцы, мелко струганную капусту под уксусом, вареную рыбу и хлеб. Слобожанин прожевал и стал говорить, заполняя своим голосом каюту и не оставляя в ней места никому. — Должен отметить, что авторитет капитана сейчас далеко не везде поддерживается достаточно. Однако помню времена, когда он был на высоте. — Девиатор прикрыл глаза, поднял лицо к потолку, перебирая в памяти примеры и шевеля губами. — Взять хоть воскресенье, обед… В будние дни капитан обедает в каюте — так заведено, и это верно. А в воскресенье… — Он открыл глаза, многозначительно посмотрел на собеседников. — В воскресенье — простите! — медленно покачал указательным пальцем и головой в знак совершенного отрицания и продолжал: — Но здесь одно условие: в течение недели капитан должен вести себя безукоризненно. Как ведь было принято? Если сослуживцы капитаном довольны, без четверти двенадцать к нему заходит первый помощник и приглашает: «Товарищ капитан, мы вас ждем». Нужно отметить, большей чести для капитана нет. — Слобожанин вновь поднял указательный палец, но теперь в знак утверждения. — В свежем кителе, при всех регалиях капитан появляется в кают-компании, садится во главе стола… — Слобожанин невольно застегнул верхнюю пуговицу и сел прямо, — окидывает присутствующих проницательным и вместе с тем благодарным взглядом, наливает себе из графинчика: «Прошу начать». И обед начинается… — Но если капитаном недовольны, — правая бровь поползла вверх, — простите! К воскресному обеду его никто не приглашает. Это, если хотите, мера наказания, выносимая коллективно. Я бы сказал, очень демократичная и сильная мера. Капитан один обедает в каюте, переживает, анализирует свое поведение за неделю, делает выводы… Слобожанин повертел стакан в руках, рассеянно поставил, задумался и опять вернулся к своей мысли. — Я не имею в виду суда небольшого тоннажа, но и на крупных далеко не везде хранятся морские традиции. В прошлое воскресенье мне довелось побывать на судне, которое не стану называть. Я был приглашен к обеду первым штурманом… Входим в кают-компанию, и, представляете, капитан уже там! Пришел едва ли не раньше всех, пришел, как говорили когда-то, «пошамать», простите. Внешний вид: засаленный рабочий китель, в одной руке чуть ли не луковица, в другой хлеб, разговаривает с боцманом, едва не команды отдает… И это в порядке вещей. Деловой, так сказать, обед… Нет, нет и нет! Не могу с этим мириться!.. «Ну режь, режь», — думал Силин. Настроение у него совсем выправилось, и он поглядывал уже на чайку, раскинувшую крылья над шкафчиком. И думалось о гагаре, и хотелось в море, и радовало, что компас в порядке. Утром шквалистый ветер прорвал облака, и недавно белесое море окрасилось холодной синькой. Разгонялась волна, из-под носа вымахивали брызги. Этим ветром и солью продуло, прочистило танкер, прояснило мысли. И вот словно не было порта — опять с четырех сторон океан и курс на северо-восток, против ветра, к берегам, означенным на лоции и недоступным еще глазам.

ОБ АВТОРЕ Димчевский Николай Владимирович. Родился в 1926 году в Москве. Окончил философский факультет МГУ. Работает в издательстве «Советская Россия», член Союза журналистов СССР. В нашем сборнике выступал трижды (в выпусках 1966, 1969 и 1970 годов). В 1968 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга его стихов «Прорубь», в 1970 году в издательстве «Советская Россия» — сборник повестей и рассказов «Июль на краю света», в 1972 году в издательстве «Молодая гвардия» — книга стихов «Краски Севера».

Александр Русов

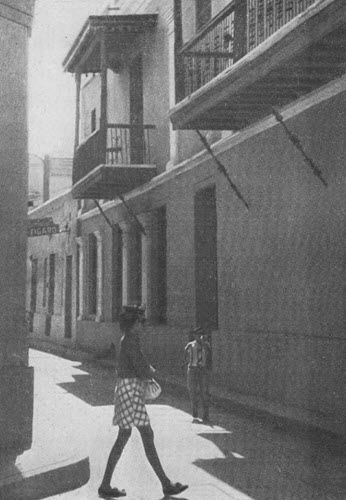

НОВЫЙ ДОМ АБДУРАХМАНА

Рассказ Рис. М. Xудатова

Абдурахман Кадыров и его гость пили чай. Этому спасительному занятию они посвятили несколько часов, и теперь каждый испытывал то особое чувство облегчения, которое может подарить лишь пятый или шестой чайник чая в ташкентский июльский полдень. Для Абдурахмана чувство это было привычным, как для исполнительного человека привычно сознание хорошо сделанной работы. Счастье гостя было томительным и сладостным — счастье пассажира воздушного лайнера, который чуть не погиб от жары, духоты, от накаленной азиатским солнцем обшивки самолета, от набухшего узла галстука и прилипшей к спине рубашки. — Еще чаю? — спросил Абдурахман. Гость кивнул. — Мирхабиб! — крикнул Абдурахман. — Чой! Из-за занавески показалась стриженая голова. Абдурахман взял со стола пустой чайник и не глядя протянул в сторону двери. Босой тринадцатилетний мальчик в голубой майке и черных трусах вошел в комнату, взял чайник, мгновение помедлил и направился к двери. — Кора чой, Мирхабиб, — сказал Абдурахман по-узбекски. — Быстрее, — добавил он. Окно комнаты, где они сидели, выходило в сад, и зной проникал сюда уже ослабленным, в полную меру свирепствуя среди каменных стен и асфальта. Какой у него послушный брат, подумал русский гость, проводив глазами мальчика. После выпитого чая лень было шевелить языком. Но гость мог бы сказать так о Мирхабибе, не боясь обидеть хозяина. Слишком хорошие они друзья, чтобы обдумывать возможные последствия слов, которые здесь, в трех тысячах километрах от города, откуда приехал гость, имели иногда странную способность приобретать не тот смысл, какой он хотел в них вложить. Хотя, думал гость, то, что брат послушный, можно сказать и чужому. Можно также сказать, что брат красивый. Можно сказать, что жена послушная. Что она красивая — говорить нельзя. Абдурахману, пожалуй, можно, а чужого это обидит. — Пройдемся? — предложил Абдурахман. Они поднялись из-за стола. У порога надели сандалии, не застегивая пряжек. Звеня ими, как шпорами, спустились по ступенькам в сад. Земля перед домом была так утрамбована, что совсем не пылила, а дальше, где росли деревья, была рыхлая, но тоже очень сухая почва. Абдурахман подошел к толстому стволу урюкового дерева, взялся за него обеими руками и тряхнул. Несколько урючин упало на землю. Он поднял их, полил водой из ведра и, поймав настороженный взгляд гостя, сказал: — Чистая вода, не беспокойся. Тень от дерева наполовину покрывала деревянный помост, застеленный одеялами. По утрам, когда весь помост был в тени, они пили здесь чай. Рядом с помостом стояла железная кровать, на которой спал отец Абдурахмана. — Здесь неплохо, а там, конечно, другое, — сказал Абдурахман. — Там до работы пять минут, а отсюда час. Погуляй по такой жаре. — Хорошо, — блаженно проговорил гость, все еще ощущая во рту сладкий вкус урюка. — Очень уж здесь хорошо. — Сорок человек, — продолжал Абдурахман, — получили квартиры в центре Ташкента. Сорок лучших специалистов, самых достойных. Знаешь, что такое у нас получить квартиру в центре? — Представляю, — сказал гость. — Не представляешь, — сокрушенно покачал головой Абдурахман. На дорожке, ведущей к дому, показалась его жена — почти девочка — в красном пятнистом платье. У нее было тонкое, нежное лицо, бесконечно добрые глаза и гладкие смуглые руки. — Она у тебя героиня, — заметил гость. — В двадцать лет второй ребенок. — Что — второй? У меня будет шесть детей, — произнес Абдурахман с достоинством и, перехватив взгляд гостя, добавил: — Много ли ребенку нужно? Он оглядел сад, развел руками, точно давая понять, что и земли, и фруктов хватит на всех, но вдруг смешался и оборвал себя на полуслове. Несколько дней назад, рассказывая о подарках годовалому сыну в день рождения, Абдурахман упомянул о двух велосипедах, трех пальто и прочих вещах, которых вполне бы хватило на нескольких детей. — У узбеков так принято: тебе все дарят, и ты всем даришь, — говорил он. В это время гость услышал курлыканье и вслед за тем увидел двух горлиц. Они пританцевывая разгуливали по двору — две птицы, похожие на голубей, только клювы у них были тонкие и длинные, а перья имели цвет сильно разбавленных фиолетовых чернил, и курлыкали они громче и заунывнее голубей. — Нет птицы лучше, чем горлица, — сказал Абдурахман. — Горлицы не выносят шума. Там, где они живут, всегда царит мир. Они вернулись в дом и сели за стол друг против друга. Мирхабиб принес чайник. Гость не испытывал жажды, но пить было приятно, и он пил пиалу за пиалой. Казалось, этот день никогда не кончится. Комната Абдурахмана, в которой они сидели, была немногим больше стола, стоящего посередине. Во второй, несколько большей комнате жили остальные: мать Абдурахмана, его сестра, брат и сын, а на то время, пока у них гостил русский, и жена. На ночь стол выносили на веранду, и Дилбар стелила на полу красные стеганые одеяла. Утром, когда гость выходил в сад умыться, мать Абдурахмана, ещё не старая женщина, но с лицом, изрезанным морщинами так, точно на него была наброшена тонкая сетка, встречая его, протягивала правую руку, касалась плеча, хлопала по спине, припадая головой к его груди, громко спрашивала: — Пал карасёо? Сначала он только улыбался в ответ, не понимая, что говорит эта женщина, а когда наконец понял, то неизменно отвечал: «Хорошо, спасибо, очень хорошо», хотя спать под ватным шелковым одеялом было слишком жарко. Он не решался говорить многосложно с матерью Абдурахмана, боясь, что она не поймет. Так они стояли друг против друга и улыбались — он виновато, она широко, обнажая два ряда стальных зубов и громко говоря что-то. Голос у нее был звонкий, как и у ее старшего сына Абдурахмана, когда тот говорил по-узбекски. — Карасёо? Карасёо! — радовалась она, вкладывая в это слово все то, что не умела выразить по-русски, и продолжала свой путь, твердо ступая по сухой земле. Из-за стены комнаты, где они сидели, доносилось монотонное бормотание телевизора. Чайник, принесенный Мирхабибом, иссяк, как и все предыдущие, и Абдурахман медленно поднялся из-за стола. Гость тоже встал, и они через веранду прошли во вторую комнату. Ноги в носках мягко ступали по полу, застеленному тонкими тряпичными ковриками, и, если бы не поскрипывание половиц, передвижение двух мужчин по дому было бы совсем бесшумным. У телевизора сидели Мирхабиби Покиза, сестра Абдурахмана. Бледный экран, по которому двигались бескровные лица, целиком захватил их внимание, и они не услышали, а скорее почувствовали, что в комнату кто-то вошел. Первой обернулась Покиза и, увидев вошедших, легко поднялась. Многочисленные косички, повторив волнообразное движение фигурки девушки, едва слышно прошуршали по спинке стула, на котором она сидела. Гость никак не мог привыкнуть, что ему то и дело уступают место. Но слишком много было странного и необычного в этой жаркой и тихой стране, и поэтому оставалось лишь не показывать своего удивления. Странным был ящик с бледным экраном, по которому блуждали тени, бледные тени в этой насыщенной цветом комнате, где обилие ковров и пестрых одеял создавало иллюзию цветущего сада. В углу, не обращая ни на кого внимания, возился со своими игрушками круглоголовый малыш. — Ого! — сказал Абдурахман, когда они вошли. — Угу! Малыш оглянулся и сморщил личико в улыбке. Абдурахман подхватил его, поднял над головой, пронес по комнате. Покиза, сидевшая теперь на диване позади Мирхабиба, тайком взглянула на гостя. Ей приятно и интересно было смотреть на него, точно впервые покидала она свой дом, отправляясь в далекое путешествие. Все в госте было чудным, незнакомым и привлекательным. Ей хотелось, чтобы передача, которую смотрели Абдурахман и его друг, никогда не кончилась. Покизе казалось, что она запомнит русского друга ее брата на всю жизнь. В комнату вошла мать. Волосы, заплетенные в две косички, спускались на плечи. Она была босиком и шла так, точно ступала под музыку ударных инструментов Мать спросила о чем-то Абдурахмана, а гость подумал, что сейчас его пригласят обедать. Так и случилось. Гостю вдруг показалось, что оба они, и мать и сын, стоящие на ковре друг против друга, похожи на актеров старинного театра, условный язык которых он, кажется, начал уже понимать. Абдурахман с гостем перешли в другую комнату и сели за обеденный стол. Мирхабиб принес две душистые хлебные лепешки величиной с чайное блюдце и положил их на скатерть. Покиза с бесстрастным лицом внесла чайник и две пиалы. Гость уже знал, что здесь принято начинать всякую еду с чая. Обедали вдвоем, как и в предыдущие дни. Женщины не садились с ними за стол, то ли потому, что не хотели нарушать обычай, опасаясь, что гость сочтет их нескромными, то ли в это время дня они занимались какими-то другими делами. Мужчины сидели вдвоем, и Абдурахман, как всегда, отвечал на многочисленные вопросы гостя: «Из чего приготовлен суп? Что такое маш?» — Маш, — говорил Абдурахман, — мелкий зеленый горошек. Машхурды — суп из маша. Запах машхурды в старом Ташкенте ты, должно быть, помнишь. Мы ели машхурды у моего двоюродного брата. У него старый дом, а у другого брата — новый. Ты видел настоящий узбекский дом. Скажи, где еще есть такие дома? Где ты видел ганчевые потолки и стены? Если будем в Самарканде, ты поймешь, что такое ганч. Будем в Бухаре — увидишь дворец Махи-хооса. Тем временем Дилбар принесла две косы с шурпой — узбекским супом. Она вошла в комнату все с той же невинной улыбкой, свидетельствующей о бесконечной мягкости характера и преданности мужу. Но гостю показалось, что в этом было и что-то от актерской игры, рассчитанной не столько на мужа, сколько на его друга. Ее взгляд был не то чтобы неискренним, но преувеличенно покорным, таким, который в силу старого, но еще незабытого обычая считался признаком благонравия. Гость почему-то был уверен, что, окажись они в другой ситуации, в другом месте — скажем, в институте, где училась Дилбар, она бы не молчала, как здесь, а выглядела вполне современной студенткой, одной из тех многих, кто составляет самую яркую и веселую часть жителей любого города. Когда она вышла, Абдурахман значительно приподнял брови. — Знаешь, она сдала за второй курс, — сказал он, важно помешивая ложкой содержимое косы. — Хорошая у тебя жена. — Пусть учится, — великодушно сказал Абдурахман, обжигаясь жирной шурпой. Тень урюкового дерева накрыла весь помост в саду. Тем не менее лбы у сидящих за столом были влажные, лица горячие, но то был жар изнутри. Перец шурпы вошел в кровь и теперь, пощипывая, разогревал кожу. В соседней комнате заплакал мальчик. Встревоженный Абдурахман поднялся из-за стола, и скоро гость услышал отцовское гуканье за стеной. «Угу! — говорил Абдурахман. — Угу!» А в ответ раздавался захлебывающийся смех малыша. — Не могу слышать его плача, — сказал Абдурахман, вернувшись. — Когда он болел, я на целые дни уходил из дома, только чтобы не слышать. Он плачет, а я сам становлюсь как больной… Второго сына назову Илгором. Илгор — значит вперед идущий, передовик.