Сказки роботов [Станислав Лем] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

СКАЗКИ РОБОТОВ

СКАЗКИ РОБОТОВ

ТРИ ЭЛЕКТРЫЦАРЯ Перевод М.Архиповой

Жил некогда великий конструктор-изобретатель, создавал он без устали необычайные приборы и изобретал удивительные аппараты. Смастерил он как-то раз для самого себя машинку-пушинку, которая красиво пела, и назвал ее пташинкой. Была у него печатка в виде смелого сердца, и каждый атом, который выходил из-под его рук, имел на себе этот знак. Дивились потом ученые, находя в атомных спектрах мерцающие сердечки. Смастерил он много полезных машин, маленьких и больших, и как-то раз пришла ему в голову чудная мысль соединить воедино смерть с жизнью и тем достичь невозможного. Решил он создать разумные существа из воды, но не тем ужасным способом, о котором вы сейчас подумали. Нет, мысль о телах мягких и мокрых была ему чужда. Она вызывала у него отвращение, как и у любого из нас. Решил он создать из воды существа по-настоящему красивые и мудрые, а именно кристаллические. Выбрал он тогда планету, от всех солнц весьма отдаленную, из ее замерзшего океана вырубил ледяные глыбы, а из них, как из горного хрусталя, изваял ледонидов. Звались они так, ибо могли существовать лишь при страшном морозе и в пустоте бессолнечной. Построили вскоре ледониды города и дворцы ледяные, а поелику всякая теплота грозила им гибелью, освещали они свои жилища северными сияниями, каковые ловили и держали в огромных прозрачных сосудах. Кто был богаче, тот имел больше северных сияний, лимонно-желтых и серебристых, и жили ледониды счастливо, а поскольку любили не только свет, но и драгоценные камни, то славились они своими драгоценностями. Драгоценности эти высекали они из затвердевших газов и шлифовали. Скрашивали им эти драгоценности вечную ночь, в которой пылали, словно плененные духи, северные сияния, подобные заколдованным туманностям в хрустальных глыбах. Немало космических захватчиков мечтали завладеть этими богатствами, ибо вся Ледония была видна из самых дальних далей, сверкая, словно бриллиант, медленно вращающийся на черном бархате. Прибывали на Ледонию разные искатели приключений попытать военного счастья. Залетел на нее и электрыцарь Латунный, чьи шаги раздавались, как звон колокольный, но едва он ступил ногой на лед, как лед под ним от жара растаял, и низринулся электрыцарь в пучину ледового океана, и воды сомкнулись над ним, и там, на дне морей ледонских, словно древнее насекомое в янтаре, почил он до скончания века.

Не испугала судьба Латунного других смельчаков. Вслед за ним прилетел на планету электрыцарь Железный, жидким гелием так упившись, что в нутре его стальном булькало, а панцирь покрылся инеем пушистым, и от этого стал он походить на снежную бабу. Но, планируя к поверхности планеты, электрыцарь раскалился от трения об атмосферу, жидкий гелий со свистом улетучился из него, а он сам, раскаленный докрасна, упал на ледяные горы, которые тотчас разверзлись. Вылез он оттуда, извергая клубы пара, подобно кипящему гейзеру; но к чему бы он ни прикасался, все мгновенно превращалось в белое облако, из которого снег выпадал. Сел тогда Железный и стал ждать, пока остынет, и вот, когда снежинки перестали таять на его панцирных наплечьях, решил электрыцарь встать и ринуться в бой, но смазка в суставах так загустела, что он и выпрямиться не смог. И по сей день сидит он там, а выпавший снег превратил его в белую гору, из которой только шишак шлема торчит. Называют ту гору Железной, и в глазницах ее блестит замерзший взор. Услышал о судьбе своих собратьев третий электрыцарь, Кварцевый, который днем походил на стеклянную линзу, а ночью казался отражением звезд. Не опасался он, что смазка в суставах загустеет, ибо не смазывался; не страшился, что лед под ногами его расплавится, ибо мог оставаться холодным, если того желал. Одного он должен был избегать — напряженных размышлений: накалялся от них кварцевый мозг, и могло это погубить электрыцаря. Вот и решил он спасти свою жизнь бездумьем и добиться победы над ледонидами. Прилетел он на планету и так охладился за длительный свой полет сквозь вечную галактическую ночь, что и железные метеориты, которые ударялись о его грудь, разлетались, звеня, на мелкие кусочки, как стекло. Опустился Кварцевый на снега Ледонии белые под небом ее черным, звездами битком набитым, и был он прозрачен, как лед. Призадумался было Кварцевый, что же ему дальше делать, но снег под ним тотчас почернел и начал в пар обращаться. — Ого! Дело плохо! — сказал себе Кварцевый. Ну, да ничего, только бы не думать, и наша возьмет! И решил он, что бы ни случилось, эту фразу повторять: ведь не требовала она никакого умственного напряжения и совсем не разогревала мозг. И пошел Кварцевый по снежной пустыне бездумно и бесцельно, стремясь только холод свой сохранить. Шел он так, пока не приблизился к стенам ледяным столицы ледонидов Морозилии. Разбежался он и попытался стену головой пробить, ударил так, что искры посыпались, но ничего не добился. — Попробуем по-иному! — подбодрил он себя и задумался над тем, сколько ж это будет дважды два. И едва электрыцарь задумался над этим, как голова у него разогрелась, и ринулся он второй раз таранить искрящиеся стены, но лишь маленькую ямку сделал. — Маловато! — проговорил он. — Попробуем что-нибудь потруднее. Сколько ж это будет трижды пять? На этот раз голову его окутала туча шипящая, ибо снег от таких бурных мыслей сразу вскипал. Вновь отступил назад Кварцевый, вновь разбежался, ударил и насквозь пробил стену, а за ней еще два дворца и три домика поменьше графов Морозных, попал на огромную лестницу, схватился за перила из сталактитов, но ступеньки были скользкие, как каток. Быстро вскочил электрыцарь, ибо все вокруг него уже таяло и мог он в любую минуту провалиться сквозь город вглубь, в ледяную бездну, где замерз бы навеки. — Ничего! Только бы не думать! Наша возьмет! — подбодрил он себя и в самом деле тут же остыл. Вылез он из тоннеля, который сам же во льду пробурил, и очутился на большой площади, со всех сторон освещенной северными сияниями, что мерцали смарагдом и серебром в хрустальных колоннах. И вышел ему навстречу звездоблещущий рыцарь огромный — вождь ледонидов Севереаль. Всю свою силу собрал электрыцарь Кварцевый и ринулся в атаку. Сошлись они, и такой грохот стоял, словно столкнулись посреди Ледовитого океана два айсберга. Отвалилась сверкающая десница Севереаля, у самого плеча отрубленная, но храбрый воин не растерялся. Повернулся он, чтобы грудь свою, широченную, как ледник, каковым он и был, подставить врагу. Вновь разбежался Кварцевый и вновь пошел на ужасный таран. Тверже и плотнее льда оказался кварц, и лопнул Севереаль с таким грохотом, будто лавина скатилась с горы. Лежал он, разбитый вдребезги, в свете полярных сияний, которые смотрели на его поражение. — Наша взяла! Лишь бы и дальше так! — сказал Кварцевый и сорвал с побежденного драгоценности красоты волшебной: перстни с водородной насечкою, пряжки и пуговицы искристые, словно бриллиантовые, а на деле из трех благородных газов — аргона, криптона и ксенона — отшлифованные. И такой охватил его восторг, что нагрелся электрыцарь от волнения и тотчас все эти бриллианты и сапфиры, шипя, улетучились от его прикосновений и в руке у него ничего не осталось, лишь капельки, на росу похожие, да и те сразу же испарились. — Ого! Значит, мне и восторгаться нельзя! Ну, ничего! Только бы не думать! — молвил он про себя и двинулся вглубь крепости, которую покорить стремился. Вскоре увидел он приближающуюся огромную фигуру. Был то Беловой Белейший, Енерал-Минерал; всю широкую грудь его ордена ледяные покрывали, а посредине сверкала звезда огромная — иней на ленте гляциальной. Этот страж казны королевской преградил было путь Кварцевому, но тот налетел, как буря, и разнес его на ледяные кусочки. Тут на помощь Белобою прибежал князь Звездоух, властитель черных льдов; с ним-то электрыцарю не удалось совладать: ведь на князе была броня дорогая азотная, в жидком гелии закаленная. От брони этой таким морозом веяло, что утратил Кварцевый напор свой, движения его ослабели, даже полярные сияния поблекли, так повеяло тут Нулем Абсолютным. Рванулся Кварцевый, думая про себя: «Беда! Что ж это происходит?» И от огромного изумления мозг его раскалился, Нуль Абсолютный стал нулем обычным, и на глазах у Кварцевого стал Звездоух с грохотом распадаться на кольца, и громы вторили его агонии, пока на поле боя не осталась в лужице груда черного льда, по которой слезами вода стекала. — Наша взяла! — воскликнул Кварцевый. — Только бы не думать, — хоть иногда и подумать нужно. Так или эдак, а должен я победить! Двинулся он дальше, и звенели его шаги, словно кто-то молотом сокрушал кристаллы. Мчался он, грохоча, по улицам Морозилии, а жители ее из-под белых шапок крыш с отчаянием в сердце взирали на него. Мчался он, будто светящийся метеорит по Млечному Пути, и вдруг увидел вдали одинокую небольшую фигуру. Был это сам Тяжелой, прозванный Ледоустым, величайший мудрец ледонидов. С разгона налетел на него Кварцевый, чтобы смять одним ударом, но тот уступил дорогу и показал два пальца расставленных; не понял Кварцевый, что это значит, вернулся он и опять двинулся на противника. Тяжелой же опять отступил в сторону, но лишь на шаг, и показал один палец. Удивился немного Кварцевый и замедлил свой бег, хотя уже развернулся, чтобы снова взять разгон. Задумался он, и в тот же миг хлынула вода из ближайших домов, но он ничего не замечал, ибо Тяжелой сделал колечко из пальцев одной руки, а большим пальцем другой руки стал шевелить в этом колечке. Кварцевый все думал да думал, что же могли означать эти молчаливые жесты, и разверзлась у него под ногами пучина, хлынула оттуда черная вода, полетел он на дно, словно камень, и не успел даже подбодрить себя словами: «Это ничего, только б не думать!», как его уже на свете не стало. Спрашивали потом ледониды, благодарные Тяжелону за спасение, что хотел он сказать своими жестами страшному электрыцарю. — Все это очень просто, — ответствовал мудрец. Два пальца означали, что нас вместе с ним двое. Один — что вскоре останусь я один. Потом я показал ему колечко, а это означало, что вокруг него лед разверзнется и черная морская бездна поглотит его навеки. Не понял он ни первого, ни второго, ни третьего. — О великий мудрец! — возопили изумленные ледониды. — Как же ты решился показывать такие знаки страшному супостату? Подумай, что произошло бы, если б он понял тебя и не стал удивляться. Ведь тогда бы он не нагрелся от мышления и не провалился бы в пучину бездонную… — Не страшился я этого ничуть, — с холодной усмешкой ответил им Тяжелой Ледоустый, — ибо знал заранее, что ничего он не поймет. Коль была б у него хоть капля разума, не прилетел бы он сюда. Что пользы существу, под солнцем живущему, от наших драгоценностей газовых и серебряных звезд ледяных?! — И снова поразились ледониды его мудрости и разошлись, успокоенные, по домам, где стоял милый их сердцу мороз. С тех пор никто уж не пытался завоевать Ледонию, ибо перевелись глупцы во Вселенной; хотя некоторые утверждают, что есть их еще немало, да только не знают они дороги в Ледонию.

УРАНОВЫЕ УШИ Перевод К. Душенко

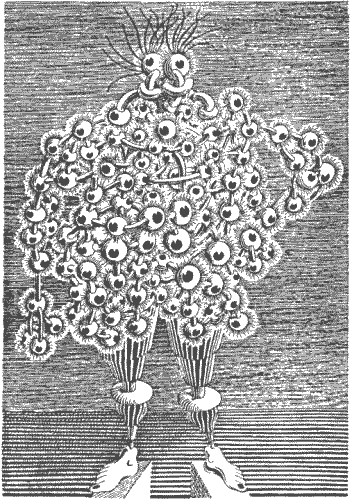

Жил некогда инженер Космогоник, возжигавший звезды, чтобы тьму одолеть. Прибыл он в туманность Андромеды, когда полно еще было в ней черных туч. Сперва скрутил он в клубок вихрь огромный, а когда клубок закружился, достал Космогоник свои лучи. Было их у него три: красный, фиолетовый и невидимый. Перекрестил он звездный шар первым лучом, и получился красный гигант, но не стало светлее в туманности. Вторым лучом уколол он звезду, и та побелела. Сказал он ученику: «Присмотри-ка за нею!» — а сам другие звезды пошел разжигать. Ждет ученик тысячу лет, и еще тысячу, а Космогоник не возвращается. Наскучило ему ждать. Подкрутил он звезду, из белой стала она голубой. Понравилось это ученику, и решил он, что все умеет. Попробовал еще подкрутить, да обжегся. Пошарил в ларчике, который оставил ему Космогоник, а в ларчике пусто, и даже как-то чересчур пусто: смотрит и дна не видит. Догадался он, что это невидимый луч, и решил расшевелить им звезду, да не знал, как. Взял он ларчик и бросил в огонь. Вспыхнули облака Андромеды словно тысяча солнц, и стало во всей туманности светло как днем. Обрадовался ученик, да недолгой была его радость, потому что звезда лопнула. Тут, завидев беду, прилетел Космогоник и, чтобы зря ничего не пропало, начал ловить лучи и из них формовать планеты. Первую сделал газовую, вторую углеродную, а для третьей остались металлы, всех других тяжелее, и получился из них актиноидный шар. Сжал его Космогоник, запустил в полет и сказал: «Через сто миллионов лет вернусь и погляжу, что получится!». И помчался на поиски ученика, который со страху сбежал. А на планете той, Актинурии, выросла мощная держава палатинидов. Каждый из них до того был тяжел, что только по Актинурии и мог ходить, ибо на прочих планетах земля под ним проседала, а стоило палатиниду крикнуть, как рушились горы. Но дома у себя ступали они тихонечко и голоса не смели повысить, затем что владыка их, Архиторий, не ведал меры в жестокости. Поселился он во дворце, высеченном из платиновой горы, и было в том дворце шестьсот огромных покоев, и в каждом лежала одна рука короля, настолько он был велик. Выйти из дворца он не мог, но повсюду имел шпионов, до того он был подозрителен; и к тому же изводил подданных своей алчностью.

Ночью не нуждались палатиниды ни в лампах, ни в ином освещении, поскольку все горы на планете были радиоактивные, и даже в новолуние можно было иголки считать. Днем, когда солнце слишком уж припекало, спали они в подземельях своих гор, и лишь по ночам сходились в металлических долинах. Но жестокий владыка велел в котлы, в которых растапливали палладий и платину, бросать куски урана и объявил об этом по всей державе. Каждому палатиниду велено было прибыть в королевский дворец, где с него снимали мерку для нового панциря и облачали его в наплечники и шишак, рукавицы и наколенники, шлем и забрало, и все это самосветящееся, ведь доспехи были из уранового листа; всего же сильнее светились уши. Отныне палатиниды не могли собираться на общий совет, ибо если скопление их становилось слишком уж кучным — взрывалось. Пришлось им вести уединенную жизнь и обходить друг друга подальше, из страха перед цепною реакцией, Архиторий же тешился их печалью и все новыми обременял их податями. Монетные дворы его в сердцевине гор чеканили дукаты свинцовые, потому что свинец был особенно редок на Актинурии и цену имел наибольшую. Великие беды терпели подданные злого владыки. Иные хотели устроить мятеж и пытались объясниться жестами, но безуспешно: всегда оказывался меж них кто-нибудь не слишком смышленый, и, когда подходил поближе, чтобы спросить, в чем дело, из-за такой его непонятливости весь заговор тотчас взлетал на воздух. Жил на Актинурии молодой изобретатель, по имени Пирон, который навострился тянуть из платины проволоку до того тонкую, что можно было сплетать из нее сети для ловли облаков. Изобрел Пирон и проволочный телеграф, а потом такой тонюсенький вытянул проводочек, что уже его не было, и так появился беспроволочный телеграф. Надеждой исполнились обитатели Актинурии, решив, что теперь-то удастся им сплести заговор. Но хитрец Архиторий подслушивал все разговоры, в каждой из своих шестисот рук держа платиновый проводник, и потому знал, о чем говорят его подданные; так что стоило ему заслышать слово «бунт», либо «мятеж», как тотчас насылал он шаровые молнии, которые заговорщиков превращали в пылающую лужу. Решил Пирон перехитрить злого владыку. Обращаясь к товарищам, вместо «бунт» он говорил «боты», вместо «конспирировать» — «отливать», и так готовил восстание. Архиторий же удивлялся, почему это подданные его вдруг занялись башмачным ремеслом, ибо не знал, что когда они говорят «натянуть на колодку», то имеют в виду «посадить на огненный кол», а «тесные башмаки» означают его тиранию. Но те, к кому обращался Пирон, не всегда хорошо его понимали, ведь о своих намерениях он мог сообщать не иначе, как башмачной речью. Толковал он им так и этак, а они все не понимали, и как-то раз он опрометчиво телеграфировал: «Шкуру плутониевую дубить» — вроде бы на башмаки. Но тут король ужаснулся, ведь плутоний — ближайший родич урана, а уран — тория; недаром он Архиторием звался. Немедля послал он бронированных стражников, а те схватили Пирона и бросили его на свинцовый паркет перед лицом короля. Пирон ни в чем не признался, однако король заточил его в палладиевой башне. Всякая надежда покинула палатинидов, но пробил час, и вернулся в их края Космогоник, создатель трех планет. Пригляделся он издали к порядкам на Актинурии и сказал себе: «Так быть не должно!» После чего соткал тончайшее и самое жесткое излучение, поместил в нем, как в коконе, свое тело, чтобы оно его дожидалось, а сам принял облик бедного солдата-обозника и на планету спустился. Когда темнотою покрылась земля и лишь далекие горы холодным кольцом освещали платиновую долину, Космогоник попробовал подойти к подданным короля Архитория, но те его всячески избегали в страхе перед урановым взрывом, он же тщетно гонялся то за одним, то за другим, не понимая, почему они пускаются от него наутек. Так вот кружил он звенящим шагом по взгорьям, похожим на рыцарские щиты, пока не добрался до подножия башни, в которой Архиторий держал закованного Пирона. Увидел его Пирон сквозь решетку, и показался ему Космогоник, хоть и в обличье скромного робота, не похожим на прочих палатинидов: ибо он не светился во тьме, но был темен как труп, а все потому, что в доспехах его не было ни крупицы урана. Хотел его окликнуть Пирон, да только уста у него были завинчены, так что смог он лишь высекать искры, колотясь головой о стены темницы. Космогоник при виде такого сияния приблизился к башне и заглянул в зарешеченное окошко. Пирон, хоть и не мог говорить, мог звенеть цепями, и вызвонил он Космогонику всю правду. — Терпи и жди, — отвечал ему инженер, — и дождешься. Пошел Космогоник в самые глухие актинурийские горы и три дня искал кристаллы кадмия, а нашедши, раскатал их в листы, ударяя по ним палладиевыми булыжниками. Из кадмиевого листа выкроил шапки-ушанки и положил их на пороге каждого дома. Палатиниды, увидев их, удивлялись, но тотчас надевали, ведь дело было зимой. Ночью появился среди них Космогоник и прутиком раскаленным размахивал так скоро, что получались огненные линии. Таким манером писал он им в темноте: «Можете сходиться уже без опаски, кадмий убережет вас от урановой гибели». Они же, почитая его королевским шпионом, не доверяли его советам. Космогоник, разгневанный их неверием, пошел опять в горы, насобирал там урановых руд, вытопил из них серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов; на одной стороне сиял профиль Архитория, на другой — изображение шестисот его рук. Нагруженный урановыми дукатами, воротился Космогоник в долину и показал палатинидам диво дивное: бросал дукаты подальше, один на другой, так что выросла из них звенящая горка; когда же бросил еще один дукат сверх положенной меры, воздух содрогнулся, брызнуло из дукатов сияние, и обратились они в белый пламенеющий шар; когда же ветер развеял пламя, остался лишь кратер, вытопленный в скале. В другой раз принялся Космогоник дукаты бросать из мешка, но уже иначе: бросит монету и тотчас прикроет ее кадмиевой плиткой, и хотя выроста горка вшестеро больше прежней, ничего не случилось. Тут поверили ему палатиниды, сгрудились и с величайшей охотой заговор устроили. Хотели они короля свергнуть, да не знали как, ведь дворец окружала огненная стена, а на разводном мосту стояла палаческая машина, и ежели кто не знал пароля, того кромсала она на куски. Между тем подходило время выплаты новой подати, которую алчный Архиторий установил. Раздал Космогоник подданным короля урановые дукаты и наказал выплачивать ими подать; так они и сделали. Радовался король, что так много светящихся дукатов сыплется в его сокровищницу, да не знал он, что не свинцовые они, а урановые. Ночью Космогоник растопил решетку темницы и вызволил из нее Пирона, а когда они молча шли долиной при свете радиоактивных гор, словно целое кольцо лун упало с небес и опоясало горизонт, и вспыхнул ужасающий свет, ибо груда дукатов урановых в королевской казне превысила меру и началась в ней цепная реакция. Взрыв поднебесный разнес дворец и тушу металлическую Архитория, а мощь его была такова, что шестьсот оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость воцарилась на Актинурии, Пирон стал ее справедливым правителем, Космогоник же, вернувшись во тьму, извлек свое тело из лучистого кокона и удалился, чтобы зажигать звезды. А шестьсот Архиториевых рук доныне кружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурново, и чудным сияют блеском, стократно сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор, и радостно говорят палатиниды: «Вон Архиторий по небу катится!» Поскольку же некоторые и поныне катом его именуют, народилось отсюда присловье, которое добрело и до нас после долгого странствия меж островов галактических: «Покатился кат на закат».

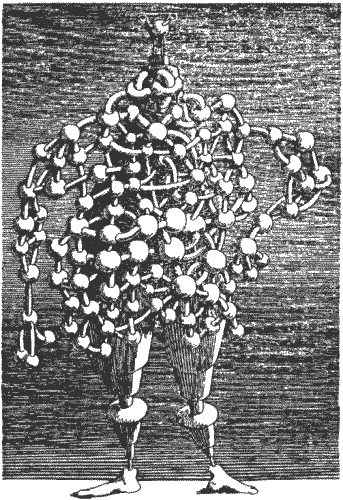

КАК ЭРГ САМОВОЗБУДИТЕЛЬ БЛЕДНОТИКА ПОБЕДИЛ Перевод А.Громовой

Могучий король Болидар очень любил всякие диковинки и в собирании их проводил жизнь, забывая при этом иной раз и о важных государственных делах. Собрал он коллекцию часов, и были среди них часы пляшущие, часы-зори и часы-облака. Были у него чучела существ из самых дальних областей Вселенной, а в особом зале под колпаком стеклянным находилось самое редкое создание, Гомо Антропос именуемое, дивно бледное, двуногое; у него даже глаза были, правда, пустые, и король велел вставить в них два рубина великолепных, дабы Гомо смотрел красным взглядом. Подгуляв слегка, приглашал Болидар самых желанных гостей в этот зал и показывал им страшилище. Однажды был король в гостях у электроведа, такого старого, что у него в кристаллах ум за разум слегка заходил. Однако был тот электровед, Голозон по имени, хранилищем всяческой мудрости галактической. Говорили, что умел он нанизывать фотоны на нитки, чтобы получались сияющие ожерелья, и даже поговаривали, что знал он, как можно изловить живого Антропоса. Зная о его пристрастиях, велел король немедля погребец отворить; электровед от угощения не отказывался и, хватив лишнего из банки лейденской, почувствовал, как приятные токи расходятся по всему его телу. Тогда он открыл королю страшную тайну и обещал добыть для него Антропоса, который правит одним из племен межзвездных. Цену он назначил высокую: столько алмазов с кулак величиной, сколько Антропос весить будет; но король и глазом не моргнул. Отправился Голозон в путь-дорогу, король же начал похваляться перед придворным советом, какого он приобретения ожидает, да и не мог бы он этого скрыть, ибо велел уже в дворцовом парке, где росли кристаллы великолепнейшие, построить клетку из толстых железных брусьев. Тревога охватила придворных. Видя, что не отступается король от своего, призвали они в замок двух мудрецов-гомологов, и король принял их весьма охотно, ибо любопытствовал, что же такое многознайки эти, Саламид и Таладон, могут рассказать ему о бледном существе, чего бы он сам еще не знал. — Правда ли это, — спросил он, едва поднялись коленопреклоненные мудрецы, поклонившись ему надлежащим образом, — что Гомо мягче воска? — Истинно так, Ваша Ясность! — ответили оба. — А правда ли и то, что через щель, которая имеется у него в нижней части головы, может он издавать различные звуки? — И это истина, Ваше Королевское Величество, равно как и то, что в это же самое отверстие сует Гомо разные вещи, а потом двигает нижней частью головы, которая на шарнирах к верхней прикреплена, вследствие чего эти вещи размельчаются, и он их втягивает в нутро свое. — Странный это обычай, я о нем слышал, сказал король, — однако скажите мне, мудрецы мои, зачем он так поступает? — На этот счет четыре существуют теории, Ваше Королевское Величество, — ответили гомологи. — Первая — что делает он это, чтобы избавиться от излишка ядов (ибо ядовит он неимоверно). Другая что поступает он так ради разрушения, которое предпочитает всем другим утехам. Третья — что из-за алчности, ибо он все поглотил бы, если б мог. Четвертая… — Хватит уж, хватит, — сказал король. — Правда ли, что он из воды сделан, а все же не прозрачен, как и та кукла, что у меня? — И это правда! Имеется у него внутри, Властитель, множество скользких трубок, по которым жидкости циркулируют; есть и желтые и жемчужные, но больше всего красных, которые несут страшный яд, оксигеном или же кислородом именуемый, каковой газ все, чего коснется, сразу обращает в ржавчину либо в камень. Потому и сам Гомо отливает жемчужным, желтым и розовым цветами. Однако, Ваше Королевское Величество, молим мы покорнейше, чтобы соизволил ты отступиться от своего замысла и не добывал живого Гомо, ибо существо это могущественно и злобно, как никакое другое…

— Это вы должны изложить мне подробно, сказал король, делая вид, что готов прислушаться к советам мудрецов; в действительности же, однако, хотел он лишь удовлетворить великое свое любопытство. — Существа, к которым Гомо относится, зовутся трясущимися, Господин. Входят сюда силиконцы и протеиды; первые отличаются более плотной консистенцией, и потому зовут их непропеченцами либо переохлажденцами; другие, более жидкие, у разных авторов носят разные имена, как-то: липники либо клейковинцы у Полломедера, трясинники либо клеевидные у Трицефалоса Арборыжикового, наконец, Анальцимандр Медяковый прозвал их тряскослюнявчиками клееглазыми… — Так это правда, что у них даже и глаза скользкие? — живо спросил король. — Истинно, Господин. Существа эти с виду слабы, хрупки, и стоит им упасть с высоты локтей в шестьдесят, как они превращаются в красную лужу, но из-за прирожденной хитрости являют они собой опасность более грозную, нежели все пучины и рифы Астрического Кольца, вместе взятые! И потому молим мы тебя, Господин, чтобы ради блага государства… — Ладно уж, дорогие мои, ладно, — прервал их король. — Можете идти, а я приму решение с надлежащей осмотрительностью. Отвесили ему низкие поклоны мудрецы-гомологи и ушли встревоженные, ибо чувствовали, что не оставил своего опасного замысла король Боли-дар. По прошествии недолгого времени звездный корабль привез ночью огромные ящики. Их немедленно отправили в королевский парк. И вскоре двустворчатые золотистые врата отворились для всех подданных короля; в алмазной чаще, среди из яшмы изваянных беседок и мраморных чудовищ, увидали все железную клетку, а в ней бледное гибкое существо, сидящее на маленьком бочонке; перед ним стояла миска с чем-то странным, издававшим, правда, запах масла, но испорченного пригоранием на огне и потому непригодного уже к употреблению. Однако существо это преспокойно опускало в миску нечто вроде лопатки и, набирая с верхом, вкладывало смазанную маслом субстанцию в свое лицевое отверстие. Зрители онемели от ужаса, надпись на клетке прочтя, ибо поняли, что перед ними живой Гомо Антропос бледнотик. Простонародье принялось его дразнить, и тогда Гомо встал, зачерпнул что-то из бочонка, на котором сидел, и начал плескать на толпу зевак водой убийственной. Одни убегали, другие хватались за камни, чтобы в мерзость эту швырнуть, но стража немедленно разогнала всех. Обо всем этом доведалась дочь короля, Электрина. Видно, унаследовала она любопытство от отца, ибо не боялась приближаться к клетке, в которой бледное создание проводило время, непрестанно почесываясь и поглощая такую массу воды и подпорченного масла, которая убила бы на месте сотню подданных короля. Гомо быстро научился разумному языку и отваживался даже заговаривать с Электриной. Спросила его однажды королевна, что это такое белое светится у него в пасти. — Я называю это зубами, — сказал он. — Дай мне хоть один зуб через решетку! — попросила королевна. — А что ты мне дашь за это? — спросил он. — Дам тебе свой золотой ключик, но только на минутку. — А что это за ключик? — Мой личный, которым каждый вечер заводится разум. Ведь и у тебя такой есть. — Мой ключик не похож на твой, — ответил он уклончиво. — А где он у тебя? — Тут, на груди, под золотым клапаном. — Дай мне его. — А ты дашь мне зуб? — Дам… Открутила королевна золотой винтик, открыла клапан, вынула золотой ключик и протянула его сквозь решетку. Бледнотик жадно схватил его и, хохоча, убежал вглубь клетки. Просила его королевна и молила, чтобы ключик отдал, но он и думать не хотел. Боясь открыть кому-нибудь, что она наделала, с тяжестью на сердце вернулась Электрина во дворец. Неразумно она поступила, но ведь была она еще почти ребенком. Наутро слуги нашли ее лежащей без сознания на хрустальном ложе. Прибежали король с королевой и все придворные, а она лежала будто спящая, но пробудить ее не удавалось. Вызвал кораль специалистов — электроников придворных, медиков-электронургов, и они, обследовав королевну, обнаружили, что клапан открыт, а ни винтика, ни ключика нет! Шум поднялся в замке и переполох, все бегали, искали ключик, но тщетно. На следующий день доложили погруженному в отчаяние королю, что его бледнотик хочет говорить с ним по поводу пропавшего ключика. Король тут же отправился в парк, и страшилище сказало, что знает, где королевна потеряла ключик, но откроет это лишь тогда, когда король словом своим королевским поручится свободу ему вернуть и корабль-пустолет дать, чтобы мог он к своим возвратиться. Король долго упорствовал, весь парк велел обыскать, но в конце концов согласился на эти условия. Подготовили тогда пустолет и бледнотика под охраной вывели из клетки. Король ждал у корабля, ибо Антропос обещал сказать, где лежит ключик, лишь когда взойдет на палубу корабля. Когда же он там очутился, то высунул голову в люк и, показывая сверкающий ключик, закричал: — Вот он где, ключик! Я заберу его с собой, король, чтобы твоя дочь никогда не проснулась, ибо я жажду мести за то, что ты меня опозорил, выставив на посмешище в клетке железной! Огонь пошел из-под кормы пустолета, и корабль взвился ввысь при всеобщем остолбенении. Послал король вдогонку самые быстрые мракодол-бы стальные и скоровинтники, но экипажи их вернулись с пустыми руками, ибо хитрый бледнотик замел следы и ушел от погони. Понял король Болидар, как плохо он поступил, не послушав мудрецов-гомологов, да поздно уж было. Первейшие электроники-слесаристы старались ключик сделать. Главный Монтажник дворцовый, резчики и оружейники королевские, позолотничие и постальничие киберграфы-умельцы — все съезжались, чтобы мастерство свое испытать, однако же тщетно. И понял король, что надо вернуть ключик, увезенный бледнотиком, иначе тьма навеки омрачит разум и чувства королевны. Объявил поэтому король Болидар по всему государству, что так и так, мол, дело было, бледнотик Гомо Антропический похитил золотой ключик, а кто его поймает либо хоть драгоценность животворную вернет и королевну разбудит, тот получит ее в жены и вступит на трон королевский. Явились тут же гурьбою смельчаки всякого рода. Были средь них и электрыцари, и ловкачи-обманщики, астроворы, звездоловы; прибыл в замок Хранислав Мегаватт, фехтовальщик-осциллатор достославный, с таким маневренным вихревым сцеплением, что никто не мог устоять против него в поединке; прибывали самодейственники из самых дальних краев: два Автоматея-догонялыцика, в ста боях испытанные, Протезий-конструкционист прославленный, который иначе как в двух искроглотах, серебряном и черном, нигде не появлялся; приехал Арбитрон Космософович, из пракристаллов построенный, со структурой дивно стрельчатой, и Сорвибаба-интеллектрик, который на сорока робослах в восьмидесяти ящиках привез старую счетную машину, от мышления проржавевшую, но мощную в замыслах. Прибыли три мужа из рода Селектритов — Диодий, Триодий и Гептодий, — которые имели в головах такой идеальный вакуум, что мысль их была черна, как ночь беззвездная; прибыл Перпетуан, с головы до ног в доспехах лейденских, с коллектором, что от трехсот боев даже патиной покрылся; Матриций Перфорат, который дня не проводил, чтобы не проинтегрировать кого-нибудь, — этот привез с собой во дворец непобедимого кибернягу, коего звал Токусом. Съехались все, а когда дворец был уже полон гостей, прикатилась к его порогу бочка, а из нее в виде капель ртутных вытек Эрг Самовозбудитель, который мог принимать любую форму, какую сам захочет. Попировали герои, так осветив залы дворца, что мраморные своды начали просвечивать пурпуром, как облака на западе, и двинулись каждый своим путем, чтобы бледнотика сыскать, вызвать его на смертный бой и добыть ключик, а вместе с ним — королевну и трон Болидара. Первый, Хранислав Мегаватт, полетел на Колдею, где жило племя холодцов, ибо замыслил там «языка» добыть. И нырял он в их мази, ударами телеуправляемой шпаги путь себе прокладывая, но ничего не достиг, ибо, когда слишком раскалился, охлаждение у него лопнуло, и встретил фехтовальщик несравненный свою смерть среди чужих, и катоды его отважнке навеки поглотила нечистая мазь холодцов. Автоматеи-догоняльщики добрались до страны радомантов, которые воздвигают строения из светящихся газов, излучая радиоактивность, а сами так скупы, что ежевечерне пересчитывают все атомы своей планеты. Плохо приняли Автоматеев скряги радоманты — показали им бездну, полную ониксов, меденитов, лимонинов и спинелей, а когда электрыцари польстились на сокровища, побили их камнями, обрушив с высоты лавину драгоценных камней, которая, падая, осветила все вокруг, словно сотня разноцветных комет. Ибо состояли радоманты в тайном союзе с бледнотиками, о чем никто не ведал. Третий, Протезий-конструкционист, добрел после долгого путешествия сквозь мрак межзвездный до самой страны алгонков. Там бушуют каменные шквалы метеоров; об их неиссякаемую завесу ударился корабль Протезия и с раздробленными рулями стал дрейфовать по глубинам. Четвертому, Арбитрону Космософовичу, поначалу больше повезло. Прошел он сквозь теснину андромедскую, преодолел четыре спиральных завихрения у созвездия Гончих Псов, а затем попал в спокойную пустоту, благоприятную для световой навигации, и сам, как быстрый луч, налегал на руль и, огнистым хвостом свой след отмечая, добрался до берегов планеты Маэстриции, где среди скал метеоритных увидел разбитый остов корабля, на котором отправлялся в путь Протезий. Похоронил он корпус конструкциониста, могучий, блестящий и холодный, будто живой, под грудой базальтовой, но снял с него оба искроглота, серебряный и черный, чтобы пользоваться ими как щитами, и двинулся вперед. Дикой и гористой была Маэстриция, каменные лавины на ней грохотали да серебрились ветви молний в тучах над безднами. Рыцарь забрел в страну ущелий, и там напали на него палиндромиты в сиянии малахитово-зеленом. Молниями с вершин рубили они Арбитрона, а он отражал молнии искроглотным щитом, и тогда они передвинули вулкан, нацелились кратером в спину рыцарю и плюнули огнем. Пал рыцарь Арбитрон, и кипящая лава влилась в его череп, из которого вытекло все серебро. Пятый, Сорвибаба-интеллектрик, никуда не отправился, а, остановившись у самых границ королевства Болидара, пустил своих робослов на пастбища звездные, сам же машину начал собирать, настраивать, программировать и все бегал меж ее восемьюдесятью ящиками, а когда они током насытились так, что машина разбухла от разума, начал задавать ей точно обдуманные вопросы: где обитает бледнотик, как сыскать к нему дорогу, как его одурачить, как в ловушку поймать, чтобы ключик отдал. Но ответы получались неясные и уклончивые, и он, распалившись гневом, дрессировал машину так люто, что от нее накаленной медью смердеть стало, и бил ее и лупил, крича: «Выкладывай немедля правду, проклятая счетная старуха!». И расплавились ее соединения, потекло из них серебристыми слезами олово, с грохотом лопнули перегретые трубки, и остался Сорвибаба над раскаленной рухлядью взбешенный, с палкой в руках, и пришлось ему несолоно хлебавши домой вернуться. Заказал он новую машину, но получил ее лишь четыреста лет спустя. Шестой по счету была экспедиция Селектритов. Диодий, Триодий и Гептодий иначе взялись за дело. Имели они неисчерпаемые запасы трития, лития и дейтерия и задумали форсировать взрывами тяжелого водорода все дороги, в страну бледнотиков ведущие. Неизвестно лишь было, где начинаются эти дороги. Хотели они спросить огненогих, но те перед ними в стенах своей столицы заперлись и огнями отбрыкивались; удалые Селектриты шли на приступ, не жалея ни дейтерия, ни трития, так что ад отверзающихся атомных недр подымался в звездную высь. Городские стены блестели, как золото, но в огне обнаруживали истинную свою природу, превращаясь в желтые облака сернистого дыма, ибо возводились они из пиритов-колчеданов. Диодий пал, растоптанный огненогими, и разум его разлетелся, как сноп цветных кристаллов, осыпая панцирь. Похоронили его в гробнице из черного оливина и повлеклись дальше, в пределы Опаленницкого королевства, где правил звездоубийца король Астроцид. Было у него хранилище, наполненное ядрами огненными, из белых карликов вылущенными, и такие они были тяжелые, что только страшная сила дворцовых магнитов удерживала их, чтоб не провалились они сквозь планету. Кто ступил на почву этого королевства, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ибо гигантское притяжение приковывало лучше, чем цепи и болты. Тяжко воистину пришлось тут Триодию и Гептодию, ибо Астроцид, увидав их под бастионами замка, начал выкатывать одного белого карлика за другим и запускал Селектритам в лица эти пышущие огнем ядра. И все же был он побежден и сказал Селектритам, каким путем добираться до бледнотиков, но обманул их, ибо и сам не знал этого пути, а хотел лишь избавиться от грозных воителей. Вошли тогда Селектриты в черную сердцевину мрака, где Триодия кто-то подстрелил антиматерией из пищали, — может, кто из охотниковки-берносов, а может, был это просто самопал, на бесхвостую комету поставленный. Так или иначе, а исчез Триодий, еле успев выкрикнуть: «Аврук!» — любимое свое слово, боевой клич рода. Гептодий же упорно стремился дальше, но и его ждала горькая участь. Очутился его корабль среди двух гравитационных завихрений, Бахридой и Сцинтиллией называемых; Бахрида время ускоряет, Сцинтиллия же замедляет, и есть меж ними полоса застоя, в которой время ни вперед, ни назад не движется. Замер там живым Гептодий и остался вместе с неисчислимым множеством астрофрегатов и галеонов, других космотьеров, пиратов, мракодолбов, ничуть не старея, в тишине и жесточайшей скуке, имя которой — Вечность. Когда окончился так печально поход трех Селектритов, Перпетуан, киберграф Баламский, который должен был седьмым отправиться в путь, долго не отправлялся. Долго готовился к битвам электрыцарь этот, прилаживая себе все более стремительные проводники, все сильнее разящие искрильницы, огнеметы и толкатели. Благоразумия полон, решил он во главе дружины верной идти, и стекались под его знамена конквистадоры: много пришло и безроботов, которые, иного занятия не имея, военной службой заняться жаждали. Сформировал из них Перпетуан галактическую конницу достойную, а именно: тяжелую, бронированную, которая слесарней именуется, и несколько легких подразделений, в которых крушители службу несли. Однако при мысли, что вот он должен идти и жизнь окончить в неведомых краях, что в какой-нибудь луже превратится он весь без остатка в ржавчину, железные голени подогнулись под ним, скорбь его ужасная объяла, и вернулся он тут же домой, от стыда и печали роняя топазовые слезы, ибо был это рыцарь могущественный, с душою, драгоценностей полной. Предпоследний же, Матриций Перфорат, разумно взялся за дело. Слыхал он о стране пигмелиантов, карликов работящих, кои из этих мест род свой ведут. У их конструктора рейсфедер на чертежной доске поскользнулся, вследствие чего из матрицовницы все до одного вышли они горбатыми уродами, но переделка не окупалась, и так оно и осталось. Эти карлики собирают знания, подобно тому, как иные собирают сокровища, почему и зовут их ловцами Абсолюта. Мудрость их на том основывается, что являются они коллекционерами знаний, а не их потребителями. К ним и отправился Перфорат, не с оружием, но на галеонах, палубы коих прогибались от даров великолепных; намеревался он купить расположение пигмелиантов нарядами, от позитронов кипящими, нейтроновым дождем пронизанными; вез он им также атомы золота в четыре кулака величиной и бутыли, в которых колыхались редчайшие ионосферы. Но презрели пигмелианты даже пустоту благородную, расшитую астральными видениями прекраснейшими; тщетно Перфорат им, разгневавшись, и Токусом своим грозил, что, мол, натравит на них электрычащего. Дали они ему наконец проводника, но был тот проводник спрутом мириадоруким и всегда показывал все направления сразу. Прогнал его Перфорат и пустил Токуса по следу бледнотиков, но оказалось, что это был ложный след, ибо тем путем комета калиевая проходила, простодушный же Токус перепутал калий с кальцием, который в состав костяка бледнотиков входит. Оттого ошибка произошла. Долго слонялся Перфорат среди солнц, все более темных, ибо в очень старую окрестность Вселенной попал. Шел он сквозь анфилады пурпурных гигантов, пока не увидел, что его корабль вместе со свитой звезд молчащих в спиральном зеркале отражается, удивился и на всякий случай взял в руки гасильник Суперновых, который купил у пигмелиантов, чтоб от чрезмерного зноя на Млечном Пути уберечься; не знал он, на что смотрит, а был то узел пространства, его факториал теснейший, даже тамошним моноастеритам неизвестный: говорят они об этом лишь одно — кто туда попадет, уж обратно не вернется. Доныне неизвестно, что сталось сМатрицием в этой звездной мельнице; Токус его верный один домой примчался, тихонько воя в пустоту, и сапфировые его глазищи таким страхом налились, что никто в них не мог заглянуть без содрогания. И ни корабля, ни гасильников, ни Матриция никто с тех пор не видел. Последний, Эрг Самовозбудитель, тоже в одиночку собрался в путь. Год и шесть недель его не было. Вернувшись, рассказывал он о странах, никому не ведомых, как то: о стране Перискоков, которые возводят кипучие ядоплескальницы; о планете клейстероглазых, кои слились перед ним в ряды черных истуканов, ибо всегда так при нужде поступают, он же их надвое рассек, обнажив остов их, скалу известковую, когда же одолел он их гро-бопады, то оказался лицом к лицу громадному, в полнеба, и ринулся на него, чтобы дорогу спросить, но под клинком огнемеча его лопнула кожа и открылся белый лес извивающихся нервов. Рассказывал Эрг о планете прозрачного льда — Аберрации, которая, как алмазная линза, картину всего Космоса в себе заключает; там он и зарисовал пути, к стране бледнотиков ведущие. Толковал он о стране вечного молчания, Семинарии Криотрической, где видел лишь ореолы звезд, отраженные в нависающих глыбах глетчеров; о королевстве разжиженных мармелоидов, которые выделывают из лавы кипящие безделушки; об электропневматиках, что умеют заклинать разум в парах метана, в озоне, в хлоре, в дыме вулканов и все бьются над тем, как мыслящий гений в газ вделать. Рассказал Эрг, что для того, чтоб до страны бледнотиков добраться, пришлось ему высадить двери солнца, Головой Медузы именуемого, и, сняв их с хроматических петель, пробежал он сквозь внутренность звезды, сквозь сплошные ряды огней, лиловых и голубовато-белых, и от жара на нем броня коробилась. Рассказал, как тридцать дней силился отгадать слово, которым приводится в действие катапульта астропроциановая, ибо лишь через ее посредство можно войти в холодный ад трясущихся существ. И как он очутился, наконец, среди них, а они поймать его силились в ловушки клейкие, ртуть ему из головы выбить, замыкание ему учинить; как обманывали его, показывая уродливые звезды, но то было ложнонебо, ибо настоящее небо они от него хитростью скрыли; как пытками добивались от него, каков его алгоритм, а когда он все выдержал, заманили его в засаду и прихлопнули магнетитовой скалой, а он в этой скале немедленно размножился в бесчисленное количество Эргов Самовозбудителей, крышку железную поднял, на поверхность вышел и строгий суд над бледнотиками чинил целый месяц и еще пять дней. И последним усилием бросили они на него чудищ на гусеницах, танкунами именуемых, да только и это не помогло, ибо, неутомимый в ярости воинственной, резал он их, колол и рубил, и они сдались и бросили к его ногам подлеца-ключевла-дельца; Эрг же ему башку мерзкую отсек, и выпотрошил, и нашел в ней камень, трихобезоаром именуемый. На камне же была вырезана надпись, языком бледнотиков хищным повествующая, где ключик находится. Шестьдесят семь солнц, белых, голубых и рубиново-красных, распорол Эрг, прежде чем, надлежащее открыв, ключик нашел. О приключениях и битвах, случившихся на обратном пути, Эрг и вспоминать не хотел, ибо тянуло его к королевне, да и с коронацией надо было поторопиться. С великой радостью повела его королевская чета в покои дочери, которая молчала как камень, погрузившись в сон. Эрг склонился над ней, начал орудовать у открытого клапана, что-то вложил в него, покрутил, и тут же королевна, к восторгу матери, отца и придворных, открыла глаза и улыбнулась своему спасителю. Эрг закрыл клапан, заклеил его пластырем, чтоб не открывался, и сказал, что шурупчик он тоже нашел, но потом выронил во время схватки с Полеандром Партобоном, императором Резопургении. Но никто на это не обратил внимания, а жаль, ибо убедилась бы королевская чета, что вовсе он никуда не отправлялся, ибо сызмальства владел искусством подбирать ключи к любому замку и благодаря этому смог завести королевну Электрину. Так что не пережил Эрг на самом деле ни одного из описанных им приключений, а всего только переждал год и шесть недель, чтоб не показалось подозрительным слишком быстрое его возвращение, да и хотел он увериться, что никто из его соперников не вернется. Лишь тогда прибыл он ко двору короля Болидара, королевну к жизни вернул, повенчался с ней и царствовал долго и счастливо, а обман его так и не обнаружился. Из чего сразу видно, что мы правду рассказали, а не сказку, ибо в сказках всегда побеждает добродетель.

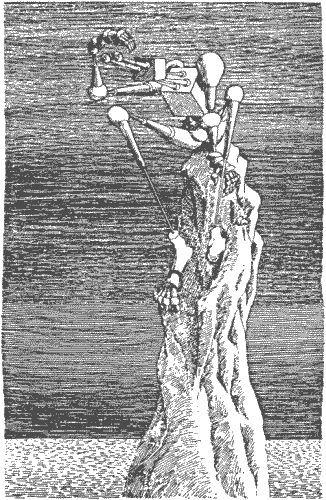

СОКРОВИЩА КОРОЛЯ БИСКАЛЯРА Перевод Ю.Абызова

Король Кипрозии Бискаляр славился своими несчетными богатствами. Было в его сокровищнице все, что только можно сделать из золота, из урана и платины, из амфиболов, рубинов, ониксов и аметистов. Любил король бродить по колено в драгоценностях и часто говаривал, что нет на свете такого сокровища, какого не было бы у него. Весть о кичливости короля дошла до одного чудесного конструктора, который в то время был хранителем кладовой и главным закройщиком у Висмодара, владыки звездных скоплений Диады и Триады. Конструктор отправился ко двору Бискаляра. Очутившись в тронном зале, где король сидел на кресле, выточенном из двух огромных бриллиантов, конструктор, даже не взглянув на золотой паркет, черными агатами украшенный, без всяких околичностей сказал, что если король представит ему опись своих сокровищ, то он, конструктор Креаций, покажет такую драгоценность, какой у Бискаляра наверняка нет. — Хорошо, — сказал Бискаляр, — но если тебе не удастся это сделать за три дня, то я буду тебя магнитами по серебряному своему дворцу волочить, золотые гвозди в тебя вбивать буду, а потом череп твой, в иридий оправленный, повешу на солнечных воротах для устрашения самохвалов! Тут же принесли опись королевских сокровищ, которую целых шесть лет с великой поспешностью составляли сто сорок электронных писцов. Конструктор Креаций велел отнести фолианты в черную башню, которую отвел для него король, и закрылся там. На другой день он снова пришел к Бискаляру. Король окружил себя такими сокровищами, что даже глазам было больно от золотисто-белого колыханья. Но Креаций, не обращая на это внимания, попросил, чтобы принесли ему корзину песка, земли или даже просто мусора. Когда это сделали, он высыпал серобурую массу на золотой паркет и воткнул в нее, бережно держа двумя пальцами, какую-то маленькую штучку, блеснувшую, как негасимая искорка. Штучка тут же вгрызлась в серый холмик, и на глазах удивленного Бискаляра тот засиял, как самый чистый самоцвет, и стал расти, играя пульсирующим светом, становясь все больше и чудеснее, пока эта живая драгоценность не затмила мертвую красоту королевских сокровищ. Все присутствующие были ослеплены невыносимой, все нарастающей красотой. Король закрыл лицо руками и крикнул: — Довольно! Тогда Креаций наклонился и положил на играющий самоцвет другую искорку, черную, и самоцвет в один миг стал серо-бурой грудкой спекшейся земли. Великий гнев и зависть охватили короля. — За то, что ты меня посрамил, тебе грозит казнь, — сказал он. — Но, чтобы не говорили, будто я тебя коварно в темницу заточил и, вероломно нарушив наше королевское слово, магнитами волочить и четвертовать тебя повелел, я дам тебе три задания. Справишься с ними — дарую тебе жизнь и свободу. Не справишься — горе тебе, чужеземец! Ничего Креаций не ответил, стоял себе спокойно, а Бискаляр продолжал: — Вот тебе первое задание. Ты похваляешься, что можешь сделать все. Проникни же в мою подземную сокровищницу этой ночью. Дабы ты мог доказать, что побывал в самом ее сердце, скажу тебе, что в ней четыре зала. И в последнем зале, белом, как снег, пусто. Лежит там только бриллиантовое яйцо, а в нем металлический шар. Завтра, ровно в полдень, ты должен принести его мне. Ступай! Креаций поклонился и ушел. Бискаляр злорадно усмехнулся. Хитрую ловушку подстроил он Креацию: если бы даже конструктор сумел пробраться в сокровищницу, то он не смог бы вынести металлический шар; ведь выточен тот шар был из чистого радия и за тысячу шагов обжигал страшным излучением и помрачал разум… Спустилась ночь. Креаций вышел из своей башни и пошел ко дворцу. Поодаль от стражи, что перекликалась на зубчатых стенах, он достал из-за пазухи маленькую шкатулочку, положил на ладонь три молочно-белых искры и дунул. Искры разгорелись перламутровым блеском и окутали облаком вооруженную стражу. Спустился такой туман, что за шаг ничего не увидишь. Креаций прошел в подземелье незамеченным и очутился в зале. Потолок того зала был из халцедона, стены из хризобериллия, а изумрудный пол казался зеленым озером посреди сверкающих скал. Потом он увидел дверь сокровищницы, а перед нею черную членистоногую машину о восьми ногах. Воздух над ней так и выгибался хребтом, будто волна расплавленного стекла. — Скажи мне, — заговорила машина, — что это за место, — нет там ни стен, ни решеток, а выйти оттуда никто не может? — Это место — Космос, — ответил конструктор. Зашаталась машина и упала на изумрудные плиты с таким грохотом, будто кто-то перерезал часовую цепь, и гири покатились по хрусталю. Креаций перешагнул через нее, достал пурпурную искру и подошел к двери сокровищницы, сделанной из титана. Выпустил он искру, та закружилась светлячком, нырнула в замочную скважину. Через минуту оттуда вылез белый язычок. Креаций взял его легонько, потянул и извлек трепещущий пучок не то стебельков, не то струн. Посмотрел на них и прочитал, что там было написано… «Хороший мастер служил Бискаляру, — подумал он, — раз сумел снабдить сокровищницу атомным замком». И действительно, сокровищница отпиралась не простым ключом, а атомным облачком. Если вдунуть такое облачко в замочную скважину, атомы редчайших элементов — гафния, технеция, ниобия и циркония — в определенной последовательности вращая рычаги, сдвинут силой электрического тока гигантские засовы. Конструктор выбрался потихоньку из подземелья, ушел за город и стал при свете звезд собирать нужные ему атомы. — Вот у меня уже есть шестьдесят миллионов ниобиевых, — подсчитал он за час до рассвета, — миллиард и семь штук циркониевых, вот сто шестнадцать гафниевых. Но где же мне взять технеций, если ни одного его атома нет на нашей планете? Он поглядел на небо, а тут как раз заря занялась, предвещая восход солнца. И улыбнулся конструктор, вспомнив, что атомы технеция есть на Солнце. Хитрый Бискаляр укрыл ключ к своей сокровищнице в солнечной звезде! Достал Креаций из своей шкатулки невидимую искру (а была она из самого жесткого излучения) и выпустил ее с открытой ладони навстречу восходившему Солнцу. Искорка зашипела и исчезла. Не прошло и пятнадцати минут, как затрепетал воздух, потому что атомы технеция несли в себе нестерпимый солнечный жар. Конструктор поймал их, будто жужжащих пчел, закрыл вместе с остальными в шкатулку и направился ко дворцу, так как время было уже на исходе. Туман все еще стлался по земле, и стража не заметила, как он вбежал в подземелье и вдунул в замок газовый ключ. Креаций услышал, как защелкали поочередно дверные рычаги, но сама дверь не шелохнулась. — А не ошиблась ли ты, искорка? Это же мне головы может стоить! — сказал Креаций и сердито ударил кулаком по двери. И тут последний атом технеция, который еще не совсем остыл и из-за этого чуть не сбился с пути, наконец повернул упрямый рычаг. Дверь сокровищницы — а была она толщины такой же, как и ширины, — тихо открылась. Креаций вбежал в первую комнату, зеленую, так как стены ее были изумрудные. Прошел другую — небесно-голубую от сапфиров, и третью — бриллиантовую, где глаза кололо радужными шипами, и, наконец, очутился в зале, белом, как снег. Здесь он увидел алмазное яйцо, но сила излучения тут же помутила его рассудок. Сжавшись, он опустился на колени у порога и только теперь понял все коварство Бискаляра. Креаций торопливо посыпал наугад серые и черные искры, а те превратились в пушистую стену и окружили его. Так он подошел к бриллиантовому яйцу. Схватил радиевый шар и выбрался из подземелья, окруженный мохнатой тучей искр. Большие городские часы как раз начали бить двенадцать, и Бискаляр уже руки потирал при мысли о том, как он будет волочить магнитами посмеявшегося над ним Креация. Но вдруг послышались гулкие шаги, и во дворец ворвался ослепительный свет — это Креаций вошел в тронный зал и бросил на пол радиевый шар. Покатился шар к подножию трона, и на его пути тускнел блеск драгоценностей и сверкающие стены меркли от излучения. Задрожал король, вскочил, спрятался за спинкой своего кресла. Сорок сильнейших электрыцарей, прикрываясь свинцовыми щитами, на четвереньках стали медленно подбираться к шару, обжигающему все вокруг, и, подталкивая копьями, потихоньку выкатили его из тронного зала. Пришлось королю Бискаляру признать, что Креаций выполнил задание. Но гнев, преисполнивший сердце короля, уже не имел предела. — Посмотрим, справишься ли ты со вторым заданием, — сказал король и приказал взять Креация на борт космолета и отправить на Луну, — а была это пустынная планета, словно череп голый, дикими скалами ощерившийся. Капитан космолета высадил конструктора на скалы и сказал: — Выберись отсюда, если сможешь, и завтра в полдень явись к королю! А не выберешься, — ты погиб! Если бы даже никто и не прилетел за Креацием, чтобы предать его казни, то все равно недолго смог бы он жить в столь ужасной пустыне. Оставшись один, Креаций пошел исследовать безжизненное лунное пространство. Вспомнил он о своих верных искорках, а их нету! Верно, когда он спал, обыскали его королевские стражники и украли драгоценную шкатулку. — Плохо дело! — сказал конструктор. — Впрочем, не так уж плохо. Вот если бы у меня разум украли, тогда бы я наверняка проиграл! А был на этой Луне океан, только весь ледяной, застывший. Конструктор стал заостренным кремнем вырубать изо льда глыбы и складывать из них остроконечную башню. Потом он вытесал из ледяной глыбы линзу, поймал ею солнечные лучи и направил пучок их на поверхность застывшего океана, а когда лед стал таять и появилась вода, Креаций принялся черпать ее и лить на стены ледяной башни. Вода, стекая, замерзала и, спаяв глыбы, застывала на них сверкающей гладкой оболочкой. И вот уже конструктор стоит перед хрустальной ракетой, возведенной из льда. — Корабль у меня есть, — сказал он, — теперь дело за энергией. Он обыскал всю Луну, но не нашел на ней ни урана, ни других мощных элементов. — Ничего не поделаешь! Придется употребить свой мозг… И конструктор вскрыл собственную голову. Мозг-то у него состоял не из материи, а из антиматерии, и действие его обеспечивал только тонкий слой магнитного поля между стенками черепа и кристальными мыслящими полушариями. Креа-ций вырезал в ледяной стене отверстие, вошел в ракету, залил отверстие водой, заморозил его, сел на ледяное дно ракеты и, достав из головы зернышко, крохотное, как песчинка, бросил его возле себя… Страшный блеск залил его ледяную тюрьму. Ракета затряслась, через пробитое в днище отверстие вырвалось пламя — и ракета понеслась. Только ненадолго хватило ей первого толчка. Пришлось Креацию второй раз прибегать к своему мозгу, а потом и третий, и четвертый, но уже с опаской, так как почувствовал он, что мозг у него уменьшается и слабеет… Но ракета уже вошла в атмосферу планеты и стала падать. Трение о воздух разогревало и растапливало ее. Ракета становилась все меньше и меньше, пока наконец не осталась от мощного космического корабля маленькая закопченная сосулька. Впрочем, в ту же самую минуту она коснулась земли. Креаций торопливо заделал отверстие в своей черепной коробке и поспешил во дворец. Было самое время; часы как раз собирались бить двенадцать. Король обомлел, завидя конструктора, посыпались у него искры из глаз, а чело потемнело от гнева. Он был уверен, что Креаций не вернется, раз искорок-помощниц у него не стало. Ведь Бискаляр сам приказал запереть их в сокровищнице вместе со шкатулкой. — Ну ладно! — сказал он, кипя от гнева. — Пусть так! Вот тебе третье задание, и довольно легкое, как я считаю… Я открою городские ворота, ты выбежишь, а по следам твоим я пушу свору борзых роботов, чтобы они догнали тебя и разорвали своими стальными клыками. Если сумеешь уйти от них, если предстанешь предо мной завтра в это же время, будешь свободен! — Хорошо, — ответил конструктор, — я прошу только дать мне перед этим шпильку… Засмеялся король. — Пусть не говорят, будто я отказал тебе в милости. Дать ему сейчас же золотую шпильку! — Нет, милостивейший государь! — ответил Креаций. — Мне надо простую, железную… Взял он эту шпильку и бросился бежать из города так, что ветер в ушах засвистел. Король злорадно смеялся, глядя с зубчатой стены на то, как он мчится. Король был уверен, что конструктора ничто не спасет. А тот все бежал и бежал, взметая ногами песок, держа все время на запад, пересекая одну за другой магнитные линии планеты, и шпилька его скоро намагнитилась, а когда он подвесил ее на нитке, выдернутой из своего одеяния, она завертелась и показала на север… — Вот у меня уже и компас есть. Отлично! сказал конструктор и насторожился, так как ветер донес до него топот. Это стая железных гончих выскочила из городских ворот. С диким лаем и воем неслась она по его следу. Скоро на горизонте появилось облако пыли. — Ах, были бы у меня мои искорки! — сказал Креаций. — Я бы с вами быстро разделался, резвые болтики! Ну да как-нибудь и без них обойдусь… С твоей помощью, шпилечка! И он побежал дальше — так быстро, как только мог, внимательно следя за движением шпильки. Королевские псари так хорошо навели свору на след конструктора, что она мчалась, будто кто метеор запустил. Оглянулся конструктор и видит: вот-вот его догонят, потому что гончие были роботами высокого напряжения и быстрого хода, сотворенными специально для выслеживания и преследования. Рыжее солнце смотрело сквозь тучу песка, поднявшуюся от их бега. Слышно было, как яростно лязгают они шестеренками. «Места здесь пустынные, — сказал про себя конструктор, но кажется мне, будто где-то тут поблизости есть залежи железной руды!» А показала ему это шпилька, чуть-чуть отклонившись от направления на север, куда до сих пор показывала… Побежал Креаций в ту сторону и увидел ствол давно заброшенной шахты. Камень с такой скоростью не катился по горному откосу, с какой покатился он в темную пропасть, укутав лишь краем одежды свою кристаллическую голову, чтобы она не разбилась. Подбежали роботы к пустой шахте, взвыли в один железный голос и, почуяв след, ринулись в яму. А конструктор поднялся на ноги и помчался по штольне, пробитой в магнетитовой скале. Но бежал он не просто, а то присядет, то подпрыгнет, будто ему весело, — и притопнет-то, как в танце, и подковками-то искру высечет, и платком-то развернутым по скале хлопнет… Поднялась ржавая пыль и сплошной тучей заполнила штольню, по которой он бежал. Влетели роботы в эту тучу, и мельчайшие железные опилки попали им в суставы, так что они заскрежетали. Проникли опилки в их неповоротливые мозги и так их забили, что искры из глаз посыпались. Забило железной пылью им коллекторы, и соединения, и реле. Дергаясь от коротких замыканий, как от икоты, роботы бежали все медленнее, а некоторые, совсем обалдев, бились лбом об стенку, так что из треснувших голов повылетали провода. Упавших топтали бежавшие следом и тут же сами летели вверх тормашками. Но остальные все гнались за Креацием, который не переставал поднимать железную пыль. Не пробежал он и мили, а за ним уже мчалась не свора, а лишь трое железных калек, да и те качались, как пьяные, и сталкивались друг с другом с таким грохотом, будто кто-то катил железные бочки. Остановился конструктор и увидел, что два робота еще бегут за ним, — как видно, головы у них были покрепче, чем у остальных. — Неважно эта свора сработана, — заметил он. Всего только двое пыли не боятся! Но и с этими надо справиться… Упал он на землю, вывалялся в железной пыли и сам бросился навстречу преследователям:. — Стой! Именем короля Бискаляра! — А ты кто такой? — спросил первый робот и втянул воздух в стальные ноздри, но ничего, кроме запаха железа, не учуял. — Я — робот-посыльный, дистанционно управляемый, со всех сторон закованный, клепаный, штампованный! Станьте заклепка к заклепке и увидите в свои четыре чугунные гляделки, какой я молодец, какой я удалец, как играет стальной дух супротив чугунок двух! Напрягите свои катушки, это вам не игрушки, а коли спорить решитесь, — электрической жизни лишитесь! — Да что нам делать-то? — спросили роботы. Слова конструктора их прямо ошеломили. — Пасть на колени! — пояснил Креаций. Грохнулись роботы на землю, а он, нагнувшись, тут же воткнул одному и другому в головы шпильку, так что фиолетовое сияние от бьющих искр озарило своды. С лязгом рухнули оба пса-робота, замкнутые накоротко. — Бискаляр, наверно, думает, что если я и вернусь, так вернусь один, — сказал Креаций и стал обходить всех роботов; каждому он открывал голову и заново соединял стальные провода, и когда они очнулись, то слушались уже только его, Креация. Встал он тогда во главе этой дружины и двинулся в столицу. Во дворце Креаций приказал своим железным подчиненным схватить короля, сверг его с трона и открыл для всех подданных сокровищницу бывшего деспота. Одарив жителей страны, Креаций посоветовал, чтобы они выбрали в короли кого-нибудь более достойного. Сам же, прихватив с собой шкатулку с верными искорками, двинулся черной дорогой, усеянной звездами. И по сей день конструктор еще по ней странствует. Верно, рано или поздно и к нам завернет.

ДВА ЧУДОВИЩА Перевод К.Душенко

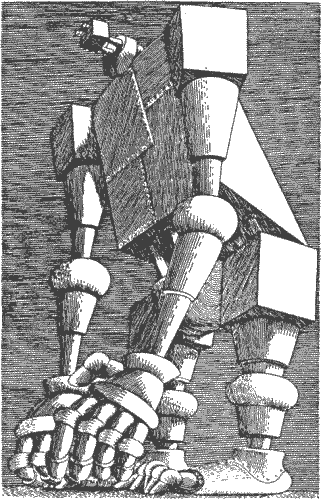

Давным-давно, средь черного бездорожья, на галактическом полюсе, в уединенном острове звездном, была шестерная система; пять ее солнц кружили поодиночке, шестое же имело планету из магматических скал, с яшмовым небом, а на планете росла и крепла держава аргентов, или серебряных. Среди гор черных, на равнинах белых стояли их города Илидар, Висмаилия, Синалост, но всех превосходнее была столица серебристых Этерна, днем сходная с ледником голубым, ночью — с выпуклою звездой. От метеоритов защищали ее висячие стены, и множество зданий высилось в ней: хризопразовых — светлых как волото, турмалиновых и отлитых из мориона, а потому черней пустоты. Но всего прекрасней был дворец монархов аргентских, по принципам отрицательной архитектуры построенный, ибо зодчие не хотели ставить преград ни взору, ни мысли, и было это здание мнимым, математическим, без перекрытий, без крыш и без стен. Отсюда правил род Энергов всею планетой. При короле Треопсе азмейские сидерийцы напали на державу Энергов с неба, металлическую Висмаилию астероидами обратили в сплошное кладбище и много иных поражений нанесли серебристым; и тогда молодой король Суммарий, полиарх почти что всеведущий, призвал хитроумнейших астротехников и повелел им окружить всю планету системой магнетических вихрей и гравитационными рвами, и столь стремительно мчалось в них время, что ступивший туда безрассудный пришелец не успевал и глазом моргнуть, как проходило сто миллионов лет, а то и больше, и рассыпался он от старости в прах, не успев даже увидеть зарево городов аргентских. Эти незримые бездны времени и магнетические засеки обороняли подступы к планете столь хорошо, что аргенты смогли перейти в наступление. Пошли они войной на Азмею и принялись белое ее солнце бомбардировать и лучеметами долбить по нему, пока не разгорелся там ядерный пожар; стало солнце Сверхновой и сожгло своим пламенем планету сидерийцев. На долгие века воцарились в державе аргентов покой, порядок и благоденствие. Не прекращался царствующий род, а в день коронации каждый Энерг спускался в подземелье мнимого дворца и из мертвых рук своего предшественника брал серебряный скипетр. Не простой это был скипетр; тысячелетья назад такую вырезали на нем надпись: «Ежели чудище вечно, нет его, или их два; если ничто не поможет, разбей меня». Не ведал никто во всем государстве, и при дворе Энергов тоже, что означает надпись, ибо история ее начертания забылась столетья назад. Лишь при короле Ингистоне дело приняло иной оборот. Появилось на планете огромное, неведомое существо, ужасная весть о нем вскоре по обоим разнеслась полушариям. Никто не видел его вблизи: такие храбрецы уже не возвращались обратно. Неведомо было, откуда взялась эта тварь; старики говорили, будто вывелась она из огромных остовов и разбросанных повсюду осмиевых и танталовых сочленений, оставшихся от разрушенной астероидами Висмаилии, поскольку город этот не был отстроен. Говорили еще старики, что недобрые силы таятся в дряхлом магнетическом ломе и что есть такие укрытые токи в металлах, которые от дуновенья грозы иногда пробуждаются, и тогда из дрожи и скрежетанья железок, из мертвого шевеленья останков кладбищенских дивное возникает создание, ни живое, ни мертвое, которое одно лишь умеет: сеять разрушение без границ. Другие же утверждали, будто сила, что порождает чудовище, берется из дурных поступков и мыслей; они отражаются, словно в зеркале вогнутом, в никелевом планетном ядре и, собравшись в одном месте, до тех пор влекут наудачу друг к другу металлические скелеты и обломки трухлявые, пока те не срастутся в монстра. Ученые, однако ж, смеялись над такими рассказами и небылицами их называли. Как бы то ни было, чудовище опустошало планету. Сперва оно избегало больших городов и нападало на одиноко стоящие поселения, сжигая их жаром, лиловым и белым. Но после, когда оно осмелело, даже с башен Этерны видели его скользящий вдоль горизонта хребет, похожий на горный, сияющий сталью на солнце. Отправлялись в поход на него, но одно лишь его дыханье обращало рыцарей в пар.

Ужас всех обуял, а король Ингистон призвал многоведов, и те день и ночь размышляли, соединив свои головы прямою связью для лучшего разъяснения дела, и наконец порешили, что одолеть эту тварь можно одною лишь хитростью. И повелел Ингистон Великому Коронному Кибернатору вкупе с Великим Архидинамиком и Великим Абстрактором начертить, чертежи электролля, который сразится с чудовищем. Но не было меж ними согласия — каждый стоял на своем; и построили они трех электроллей. Первый, Медный, подобен был полой горе, заполненной разумной аппаратурой. Три дня заливали ртутью резервуары его памяти; он же тем временем лежал, обнесенный строительными лесами, а ток шумел в нем, как сто водопадов. Второй, Ртутеглав, был великан динамичный, и лишь по причине ужасающей скорости движения казался чем-то имеющим облик, но до того изменчивый, словно облако, попавшее в смерч. Третьего, которого Абстрактор строил ночами по тайным своим чертежам, не видел никто. Когда Кибернатор Коронный окончил свой труд и леса упали, потянулся Медный, да так, что зазвенели во всей столице кристаллические перекрытия; понемногу поднялся он на колени, и земля задрожала; когда же встал он, выпрямившись в полный свой рост, то головою уткнулся в тучи, и чтобы не застили они ему взор, нагревал их, а тучи с шипеньем перед ним разбегались; сиял он как червонное золото, каменные мостовые пробивал стопами навылет, а в колпаке у него два зеленых имелись глаза и третий, закрытый, которым мог он прожигать скалы, приподняв веко-щит. Сделал он шаг, другой, и был уже за городом, сияя как пламя. Четыреста аргентов, взявшись за руки, едва могли окружить один его след, подобный ущелью. Из окон, с башен, в подзорные трубы, со стен крепостных смотрели, как направляется он к зорям вечерним, становясь все черней на их фоне, и наконец сравнялся ростом с обычным аргентом, но при этом лишь верхней своей половиной высился над горизонтом — нижняя скрылась за выпуклостью планеты. Наступила тревожная ночь, ночь ожидания; рассчитывали услышать отголоски сражения, увидеть багровое зарево, но ничего не случилось. Лишь перед самым рассветом ветер принес громовое эхо словно бы какой-то далекой грозы. И воцарилась опять тишина, но уже в сиянии солнца. И вдруг словно целая сотня солнц вспыхнула в небе, и огненные болиды грудой низвергнулись на Этерну, сокрушая дворцы, разбивая вдребезги стены, погребавшие под собою несчастных, а те отчаянно взывали о помощи, но нельзя было даже услышать их напрасные вопли. Так воротился Медный, ибо чудовище разбило его, разрезало, а останки забросило в атмосферу; теперь они возвращались, разогревшись в полете, и четвертая часть столицы обратилась в руины. Страшная это была беда. Еще два дня и две ночи падал медный ливень с небес. Пошел тогда на чудовище Ртутеглав небывалый, неуязвимый почти, ибо чем больше по нему били, тем тверже он делался. Под ударами он не рассыпался — напротив, становился устойчивей. Побрел он по пустыне, покачиваясь, добрался до гор, высмотрел там чудовище и ринулся на него со склона скалы. Чудовище поджидало, не двигаясь. Гром сотряс землю и небо. Чудище обернулось белой стеною огня, а Ртутеглав — черною пастью, которая огонь поглотила. Чудище прошило его насквозь, вернулось, окрыленное пламенем, ударило снова, и снова прошло сквозь электролля, не нанесши тому вреда. Фиолетовые молнии били из тучи, в которой сражались они, но грома не было слышно — схватка гигантов его заглушала. Увидело чудище, что так ничего не добьется, и внешний свой жар всосало вовнутрь, распласталось и стало Зерцалом Материи: все, что напротив него стояло, оно отражало, но не в виде изображения, а в натуре; Ртутеглав увидел свое повторенье и ринулся на него, и схватился с самим собою, зеркальным, однако не мог себя самого одолеть. Так он сражался три дня, и такое множество получил ударов, что стал тверже камня, металла и всего, что не является ядром Белого Карлика, и, когда дошел до этой черты, вместе с зеркальным своим двойником провалился в недра планеты, и осталась лишь дыра между скал, кратер, который тотчас начал заполняться светящейся рубиновой лавой. Третий электрыцарь невидимым отправился в бой. Великий Абстрактор, Коронный Физикус, утром вынес его за город на ладони, раскрыл ее, дунул, и тот улетел, окруженный только тревожным трепетом воздуха, беззвучно, не отбрасывая тени, словно и не было его никогда, словно он вовсе не существовал. И правда, было его меньше чем ничего: ибо родом он был не из мира, но из антимира, и не материей был, но антиматерией. И даже не ею самой, а только ее возможностью, затаившейся в столь крохотных щелках пространства, что атомы проплывали мимо него, как ледовые горы мимо увядших былинок, несомых океанской волной. Так он несся по ветру, пока не наткнулся на сверкающую тушу чудовища, которое продвигалось вперед, словно длинная цепь железных гор, в пене стекавших по его хребту облаков. Ударил Невидимый в его закаленный бок, и открылось в нем солнце, которое в миг почернело и обратилось в ничто, ревущее скалами, облаками, расплавленной сталью и воздухом; пробил его электролль и вернулся, а чудовище стянулось в клубок, содрогнулось и бухнуло добела раскаленным жаром, но электрыцарь покрылся пеплом и пустотой обернулся; заслонилось чудовище Зерцалом Материи, но и Зерцало пробил электролль Антимат. Ринулось снова чудовище, пробуравило гору своего лба, и самые жесткие вырвались оттуда лучи, но и они смягчились и стали ничем; исполин содрогнулся и побежал, низвергая скалы, в белых тучах каменной пыли, в громе горных лавин, оставляя на своем бесславном пути лужи расплавленного металла, вулканический шлак и туф. Но мчался он не один: набрасывался на него с боков Антимат, и рвал, и терзал, и четвертовал, да так, что воздух дрожал, а чудище, на части разодранное, последними своими останками вилось во всех направлениях сразу, и ветер развеивал его следы, и вот уже не было его на свете. Великая воцарилась радость среди серебристых. Но в ту же пору какая-то дрожь пробежала по железному кладбищу Висмаилии. На свалке железок, разъеденных ржавчиной, кадмиевых и танталовых обломков, где только ветер доселе гостил, посвистывая в грудах покореженного металла, началось непрестанное копошенье, как в муравейнике; металл покрылся синеющим жаром, заискрились ржавеющие скелеты, размягчились, засветились от внутреннего тепла и принялись меж собою сцепляться, соединяться, спаиваться, и из завихрений железок скрежещущих новое чудовище вывелось, такое же самое. Вихрь, несущий небытие, встретился с ним, и новая разгорелась схватка. А на кладбище зарождались и скатывались с него все новые чудища; и черная объяла серебристых тревога: увидели они, что неодолимая грозит им опасность. Тогда прочитал Инги стон надпись на скипетре, задрожал и понял. Разбил он серебряный скипетр, и выпал оттуда кристаллик, тоненький, как иголка, и начал писать по воздуху, словно огнем. И возвестила огненная надпись королю и совету его коронному, что не себя представляет чудовище, но кого-то другого, кто из невидимой дали заведует его зарождением, возрастанием и смертоносною силой. Огневым воздушным письмом объявил им кристалл, что они и все остальные аргенты суть отдаленные потомки существ, которых создали творцы чудовища тысячелетья назад. И были эти творцы непохожи на разумных, кристаллических, стальных, златотканых — и вообще на все, что живет в металле. Вышли они из соленого океана и создавали машины, которых смеха ради называли железными ангелами, ибо содержались они в жестокой неволе. И вот, не имея силы восстать против порождения океанов, существа металлические бежали, похитив огромные звездоходы; и умчались на них из дома неволи в отдаленнейшие звездные архипелаги, и там положили начало государствам могучим, средь которых аргентское подобно песчинке в песчаной пустыне. Но прежние владыки не забыли о беглецах, которых они именуют мятежниками, и ищут их по всему Космосу, облетая его от восточной стены галактик до западной и от северного до южного полюса. И где бы ни отыскали безвинных потомков первого железного ангела, у темных солнц или у светлых, на огненных планетах или на ледяных, повсюду пускают в ход свою коварную мощь, чтобы мстить за давнее бегство, — так было, так есть и так будет. А найденные одним только способом могут спастись, избавиться, скрыться от мести — выбрав небытие, которое сделает месть напрасной и тщетной. Огненная надпись погасла, и сановники увидели помертвевшие зеницы владыки. Долго молчал он, пока не заговорили они: — Владыка Этерны и Эрисфены, господин Илидара, Синалоста и Аркаптурии, владетель солнечных косяков и лунных — скажи свое королевское слово! — Не слово нужно нам, но деяние, и к тому же последнее! — отвечал Ингистон. Задрожал совет, но воскликнул как единый муж: — Ты сказал! — Да будет так! — молвил король. — Теперь, когда решение принято, я назову существо, которое довело нас до этого; я слышал о нем, вступая на трон. Это ведь человек? — Ты сказал! — ответил совет. И тогда Ингистон обратился к Великому Абстрактору: — Делай свое дело! А тот ответил: — Слушаю и повинуюсь! После чего изрек Слово, вибрации которого воздушными фугами сошли в планетарные подземелья; и раскололось яшмовое небо, и прежде чем головы поверженных башен коснулись земли, семьдесят семь городов аргентских обратились в семьдесят семь белых кратеров, и лопнули щиты континентов, сокрушенные кустистым огнем, и погибли все серебристые, а огромное солнце не планету уже освещало, но клубок черных туч, который медленно таял, развеиваемый вихрем небытия. Пустота, раздвинутая лучами, что тверже скал, стянулась в одну дрожащую искру, а потом и искра пропала. Семь дней спустя ударная волна дошла до того места, где ждали черные как ночь звездоходы. — Свершилось! — молвил своим товарищам недремлющий творец чудовищ. — Держава серебристых перестала существовать. Можно отправляться дальше. Темнота за кормою их корабля расцвела огнями, и помчались они дорогой мести. Бесконечен Космос, и нет предела ему, но ненависть их также не имеет предела, а значит, во всякий день и во всякий миг может настигнуть и нас.

БЕЛАЯ СМЕРТЬ Перевод К. Душенко