Циклы фантастических романов. Компиляция. Романы 1-22 [Михаил Сергеевич Ахманов Нахмансон] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Михаил АХМАНОВ ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС

Глава 1 БАЗА

Крохотный кораблик оторвался от вытянутого, сверкающего серебром корпуса «Пилигрима» в восьмидесяти тысячах километров от планеты. Сквозь прозрачный колпак, за которым царили холод и тьма, Тревельян видел золотистое солнце, огромный туманный шар Осиера и россыпи самоцветов-звезд, среди которых самыми яркими были альфа и бета Апеллеса. Первая из них казалась изумрудом, оправленным в бархат темноты, вторая была поскромнее – бело-голубоватая искорка на фоне созвездия Шерр. Он припомнил, что у местных так назывался какой-то зверек, водившийся в восточных лесах, в Этланде или Пибале. Солнце слепило глаза. Тревельян отвернулся и, запрокинув голову, проводил взглядом «Пилигрим», поджидавший, пока его капсула не удалится на безопасную дистанцию. Когда это случилось, контур корабля начал понемногу расплываться, погружаясь в беспредельность Лимба, словно квантовая пена [1] заволакивала его, как самый обычный туман, что поднимается прохладным утром над рекой. Тревельян, путешественник опытный и бывалый, наблюдал такое не в первый раз, но всегда поражался. Конечной точкой маршрута звездного лайнера был один из успешно колонизируемых миров альфы Апеллеса, и там корабль окажется быстрей, чем сам Тревельян на осиерской базе. Ему, не физику, не астрогатору, такое мнилось почти что чудом. Шлем управления уловил его мысль, и колпак кабины с солнечной стороны потемнел, приглушая яркость падавшего света. Ренур, осиерское солнце, относился к тому же звездному классу, что и земное светило, и был подобен ему во всех отношениях, кроме одного: в этом мире, из-за отсутствия спутника, не наблюдалось солнечных затмений. Ночи, однако, выглядели чарующими – вместо Луны сияли ближние звезды Апеллеса. Но о ночном очаровании Осиера Тревельян мог судить лишь по голограммам, стереоснимкам и видеофильмам. На этой планете сотрудники Фонда и все другие экспедиции с Земли не появлялись уже пятьдесят лет, с момента внедрения последнего и самого значительного эстапа. «Пилигрим» исчез, послав ему на прощание улыбку Лиды, младшего пилота-навигатора. Глядя, как над панелью дальней связи тает ее лицо, Тревельян сладко потянулся. Милая девушка! Очень милая! Ее благосклонность, несомненно, скрасила этот недолгий перелет… Теперь же развлечениям конец, теперь начинается работа… Но эта мысль его не огорчала; свою работу он любил и считался в Фонде одним из лучших разведчиков-наблюдателей, кавалером Почетной Медали и Венка Отваги. Только два греха мешали ему сделаться самым лучшим: склонность к юмору и красивым женщинам. То и другое ценилось Тревельяном почти одинаково, хотя юмор всегда был при нем, а с женщинами время от времени приходилось расставаться. Но, обладая солидным опытом, он делал это весьма деликатно. УТК, «утка», или универсальная транспортная капсула, повинуясь его команде, снизилась у северного полюса и, не входя в плотные слои атмосферы, повернула, держа курс над сине-зеленой выпуклостью Западного океана. Достигнув субтропических широт, Тревельян снова повернул, теперь к востоку, и сделал три запланированных витка вокруг планеты, разглядывая серию пейзажей и картин, что проецировались на колпак кабины. Не один месяц просидев в центре подготовки, географию этого мира он знал как таблицу умножения. В Восточном полушарии тут имелся огромный материк, побольше Евразии и Африки вместе взятых, с двумя обширными внутренними морями, десятком гигантских рек и всем остальным, что полагалось такому солидному массиву тверди, – горами, лесами, степями, тундрой и ледником, тянувшимся до самого полюса. Весь континент, от горного хребта на юге до ледяных пустошей севера, был обитаемым, причем аборигены отличались от людей Земли лишь в самых незначительных подробностях. Два западных континента – или один, разделенный проливом, – были, как обе Америки, вытянуты по меридиану и, уступая втрое своим земным аналогам по площади, все же являлись приличными кусками суши. Все, что нужно, было в наличии: девственные земли, плодородные почвы, руды и минералы в горах, бухты, удобные для кораблей, масса животных и полезных злаков; словом, все, абсолютно все, кроме людей. Автохтоны с восточного континента полагали, что земля их плоская, и если отплыть в любую сторону на кораблях, то рано или поздно упрешься в Оправу Перстня Мира, который держит в руке Таван-Гез. Богам такая предприимчивость могла не понравиться – и самому Таван-Гезу, и его супруге Таванна-Шихи, и сыну их Тавангур-Дашу. Надо думать, по этой причине к западным материкам не плавали – во всяком случае, в былые годы. Облетев планету, Тревельян установил, что за прошедшую половину века будто бы ничего не изменилось. На востоке жизнь кипела; там стояли города, тянулись меж ними дороги, плыли по рекам галеры, парусники и грузовые плоты, вздымали пыль торговые караваны, зеленели поля, фруктовые рощи и пастбища, а кое-где даже шла война, что было, в общем-то, не характерно для центральной Империи и окружавших ее государств. А вот на западе – тишина! Ни струйки дыма над поселением, ни корабля в гавани, ни лодки на реке, ни охотников в степях, переполненных всякой живностью… Это означало, что все усилия Фонда развития инопланетных культур опять ушли водой в песок. Хотя последняя попытка, оформленная в виде учения Дартаха Высоколобого из Этланда, считалась теоретиками ФРИК самой масштабной и самой надежной за двести восемнадцать лет изучения Осиера. – Кое-кому это не понравится, – пробормотал Тревельян, давая команду на посадку. – Я даже знаю кому. Кто у нас занимался с этим Высоколобым? Группа Гайтлера, не иначе – идея-то была гайтлеровская… Значит, сам Гайтлер, Колесников, Сойер и Тасман. Гайтлер преставился, ушел к праотцам, даже в призраки ему не захотелось. Тасман… – он наморщил лоб, – Хьюго Тасман числится у нас без вести пропавшим. А вот Колесников и Сойер живы-здоровы и вполне благополучны. Большие люди, крупные ученые! Кстати, внеземную историю в Академии Сойер читал… и влепил мне… Вокруг колпака полыхнуло, заставив Тревельяна прищуриться, – «утка» вошла в плотный атмосферный слой, и автопилот включил защитное поле. Оставив воспоминания в покое, Тревельян вызвал изображение поверхности. Как и в начале спуска, под ним опять был океан, но уже не Западный, а Восточный. Здесь, в тропическом поясе, на равном удалении от Архипелага и пустынного материка в другом полушарии, лежал небольшой остров, подобный круглой корзинке с зеленью. От Княжеств Архипелага, ближайших обитаемых земель, его отделяло две с лишним тысячи километров. Имени остров не имел и в соответствующих документах упоминался просто: База. Когда ее покинули, Тревельяновы родители еще пешком под стол ходили, но, если судить по голографическим снимкам, место было живописное. Двигатель капсулы тихо зажурчал, свечение поля сделалось ярче, на колпаке кабины возникло изображение утеса или даже целой горушки посередине островка. – Вот сюда, – произнес Тревельян, отметив маркером ровную террасу у самой вершины. – Давай сюда, малышка, поближе к дверям. Аппарат, сбрасывая скорость, пошел вниз, небеса приняли густой бирюзовый оттенок, свечение поля исчезло. На секунду «утка» зависла над террасой, словно высматривая участок понадежней, потом, выдвинув посадочные опоры, плавно опустилась на базальтовый карниз. Тревельян стянул шлем, велел сдвинуть колпак и с наслаждением вдохнул теплый воздух, насыщенный запахом зелени и пряными морскими ароматами. Не вылезая из кабины, огляделся. Внизу шелестели деревья, похожие на пальмы, за ними виднелся ровный, заросший травами и цветами лужок, а дальше – золотые пески роскошного пляжа, окатанные морем валуны в бороде водорослей и тихие ласковые воды, простиравшиеся до самого горизонта. Лужок, пляж и деревья выглядели так, будто на остров не ступала нога человека – если не с сотворения Вселенной, то, по крайней мере, в ближайшую тысячу лет. Но Тревельян отлично помнил голограмму этих мест, помнил, какими они были до консервации Базы. На лугу стояли уютные домики со всеми удобствами, на пляже – шезлонги, зонтики-грибки и автоматы с прохладительным, под теми пальмами был бар, а вот под этими – кафе, танцплощадка и место собраний. Но консервация есть консервация; сейчас ни за что не узнаешь, что тут побывали пришельцы из иного мира. То есть узнать, конечно, можно, но для этого понадобятся интравизоры, металлоискатели и взрывчатка, чтобы своротить скалу и добраться до складов, ангаров и рабочих помещений. В кронах деревьев свиристели какие-то ярко окрашенные пичужки, над цветами порхала стайка медоносных бабочек, парил над самой водой длинноклювый белоперый рыболов, чуть заметно пошевеливая крыльями. Налюбовавшись этой благостной картиной, Тревельян усмехнулся и молвил: – Ну, прямо Таити или курорт на Венере! Девушек только не хватает, смугленьких таких, стройненьких, с карими глазками… А ведь были, наверное, и девушки… Не один же Гайтлер тут куковал со своей командой! – Тревельян повернулся к панели связи и жестом включил запись. – Май месяц, третий день, тринадцать сорок две единого времени, местное… – он покосился на автоматический хронометр, – десять двадцать. Прибыл на осиерскую Базу. Приступаю к осмотру. Ивар Тревельян, социоксенолог. Затем он вылез из кабины, забрал мешок со снаряжением и потопал по земле башмаками. Внизу был прочный, надежный базальт, никем не тронутый от века. С моря долетел резкий хриплый вопль – птица-рыболов ринулась к воде и тут же взмыла вверх, сжимая в клюве серебристую рыбешку. Тревельян неодобрительно покачал головой. – Что орешь, покой нарушаешь? Поймал свою селедку, и трапезничай в тишине… Ты тут, братец, уже не один. – Он подошел к скалистой стене, что поднималась за террасой, присмотрелся, ткнул пальцем в нужное место и произнес пароль. Стена раскрылась. Стоя на пороге темного прохода, он помахал «утке» рукой. – До встречи, солнышко. Прячься! Капсула исчезла. Только как следует приглядевшись, можно было заметить серебристый ореол защитного поля. Но Тревельян смотреть на это не стал, а повернулся и направился к лифтам. Скала за его спиной закрылась, в широком коридоре вспыхнул свет, а вместе с ним – табло указателя: «Ярус 1: администрация, связь, пункт управления, библиотека, лаборатории, хранилище артефактов, костюмерный блок. Ярус 2: жилые помещения, столовая, медицинский комплекс, гибернационный блок. Ярус 3: склады №№ 1—8, ангар роботов, транспортный сектор. Ярус 4: энергостанция, водоснабжение, деструкция отходов». – Все работает, даже удивительно, – сказал себе под нос Тревельян и, шагнув в лифт, спустился на первый ярус. Коридор тут был еще шире, стены облицованы плиткой сочного янтарного цвета, и кое-где висели картины, большей частью морские пейзажи. Осмотрев их и решив, что живописцу до Айвазовского и Пастри далеко, Тревельян направился в пункт управления, уютный овальный залец, где пробужденный паролем голокомп уже подмигивал зеленым глазом. – Мои приветствия, наблюдатель. – Компьютер говорил приятным мужским баритоном. – Взаимно, старина. Меня зовут Ивар Тревельян, социоксенолог ФРИК, специалист по гуманоидным культурам. Мы с тобой немного потрудимся вместе. – Ивар Тревельян, зафиксировано. Чем могу служить? – Выполни частичную расконсервацию по варианту «Б». Мне понадобятся костюмерная и лодка. У тебя должны быть маленькие лодки класса «скат»… Я не ошибся? – Процедура частичной расконсервации запущена. Подлодок «скат» имеется три. Транспортный сектор, четвертый ангар. Приступаю к проверке двигателя и навигационной системы лодки «Серая полоса». Тестирование займет семьдесят две минуты. – Вот и прекрасно. Тестируй, а я тем временем принаряжусь. – Желаете сеанс лучевой терапии? – Нет. Мне еще рано омолаживаться, но поесть и выпить не откажуть. Апельсиновый сок, гренки и яичницу с беконом. Справишься? – Безусловно, наблюдатель Тревельян. Куда подать? – А вот в костюмерную и подавай. Он вышел в коридор, разыскал нужную дверь, вошел и ахнул. Костюмерный блок был роскошным. Первым шел зал реквизита, обставленный шкафами с одеждой и стеллажами со всевозможным туземным добром, далее – несколько гримерных, все в зеркалах, с голокамерами, и еще один зал, поменьше – видимо, для инструктажа. Тревельян сунулся в ближайшую гримерную, вытряхнул свой мешок на мягкий удобный диванчик и разделся догола. Все волоски на его теле были удалены, включая усы и бороду, так как ни одна из осиерских рас таких украшений не имела. Зато грива темных волос была достаточно длинной, а бакенбарды просто великолепными – они спускались на два пальца ниже челюсти. Наклонив голову, он провел пальцем по черепному шву, тянувшемуся от верхней части лба до ямки под затылком. Шов тоже был в порядке, как и светлый оттенок кожи, благородной формы нос и едва заметные пигментные пятна под глазами, свидетельство его молодости. Сразу видно, что он не какой-нибудь провинциал с востока или запада, а представитель истинно имперской расы из провинции Трот или, скажем, Ки-Ксора. Подмигнув своему изображению в зеркале, Тревельян нащупал медицинский имплант, вмонтированный слева под ребрами, потом имплант с призраком, сидевший в виске, и начал было облачаться, но тут появились яичница и сок. Еду принес маленький робот-гномик; держа поднос в манипуляторах, он терпеливо ждал, пока Тревельян насытится. – Что-нибудь еще? – Знакомый баритон раздался из динамиков на груди гнома. – Благодарю, я сыт. Тревельян натянул нижнее белье, некое подобие сшитых вместе майки и коротких трусов, надел просторные полотняные штаны, спускавшиеся чуть ниже колена, подпоясался широким ремнем и подвесил к нему стальной кинжал местной пейтахской работы. Затем сунул ноги в башмаки с отворотами и накинул пончо, прямоугольный кусок голубой ткани с вырезом для головы, украшенный по низу кисточками. Взял лютню с декой из розового дерева, тронул пальцами звонкие струны и, пробуя голос, пропел: – Кто может сравниться с Матильдой моей! – У него тоже был баритон, довольно сильный и приятный, и хороший музыкальный слух. Прочистив горло, он распорядился: – Покажи-ка теперь мою голограмму. В полный рост! Посреди гримерной возникло его изображение. Элегантное пончо, знак его профессии, дорогой кинжал, драгоценная лютня, башмаки с медными заклепками… Бакенбарды двумя темными волнами спадают с висков, глаза блестят, лицо худощавое, бледное, взор светел… Очень романтичный облик! Тревельян обошел кругом и спросил: – Ну, как я тебе? Хорош? – Великолепен, наблюдатель Тревельян. Выше всяких похвал! – отозвался голокомп. – Рапсод из Братства, вероятно? Или все-таки пастух? – Рапсод. Видишь, лютня! – Пастухи иногда тоже ходят с лютнями, – сообщил компьютер. – Тебе видней, – буркнул Тревельян. – Ты тут двести лет провел. Функции Братства Рапсодов, странствующих сказителей, певцов и наставников в изящных и благородных искусствах, были ему до конца неясны, так как специалиста по этой узкой теме в Фонде не нашлось, а источники были весьма противоречивы. Тем не менее для своей миссии он выбрал ипостась рапсода как самую безопасную и надежную. Их Братство являлось уважаемой и разветвленной организацией, для которой не было границ; их обители в каждом крупном городе пользовались защитой властей и экстерриториальностью, их не трогали ни солдаты, ни чиновники, а заносчивое имперское дворянство общалось с ними едва ли не на равных. Причин такого расположения к Братству выяснить не удалось, ибо никто из исследователей им серьезно не занимался, распространяя на этот феномен земные аналогии: аэды, скальды, трубадуры и все такое прочее. Выучив с помощью гипноизлучателя сотни баллад и песен на трех языках, Тревельян был уверен, что найдет пропитание в любой деревне и защиту на любой дороге. Были еще и земные песни, переведенные на осиерский и вложенные в его память в великом множестве. Он нацепил наушные украшения, серебряные кольца, что охватывали ушную раковину, заканчиваясь снизу подвесками с бирюзой. Затем подошел к дивану и начал складывать в походный мешок свое имущество: теплый плащ, флягу с водой, полотенце, запасную трусомайку и два замшевых кошеля. В одном хранились огниво и трут, в другом – имперские монеты, десять серебряных, две золотые и пара горстей медяков. В мешок же он сунул лютню. Инструмент сам по себе являлся немалой ценностью, но в него был также вмонтирован голопроектор-пугалка, а в грифе хранилось миниатюрное устройство для аварийной связи. Затянув суму и повесив ее на плечо, Тревельян уставился на последний предмет, лежавший на диване, – цилиндр длиною с ладонь и толщиною в палец. То был лазерный хлыст, универсальный инструмент и страшное оружие в умелых руках. Тревельян пользовался им с мастерством виртуоза. Немного подумав, он сунул цилиндрик за отворот башмака и произнес: – Ну, вот и все. Благодарю за яичницу и гостеприимство. Как у нас с лодкой дела? С этой «Серой полосой»? – Проверка закончена. Все функции в норме. Заложить маршрут? – Это не помешает. От Базы – к Архипелагу, затем через Жемчужное море к берегу Хай-Та. Место желательно побезлюднее. – Приморский хребет подходит? Там практически нет селений, и ни китобои, ни ловцы жемчуга туда не плавают. Рифы, подводные скалы, стаи аппа… – Аппа, – повторил Тревельян, выходя из костюмерной. – Аппа – это акулы такие? Без костей и страшно прожорливые? – Да, наблюдатель Тревельян. – Давай к Приморскому хребту. С таким расчетом, чтобы за день я добрался до какой-нибудь деревни. Лодку потом вернешь на Базу. – Маршрут заложен, – сообщил компьютер, открывая двери лифта. – Счастливой дороги и удачной миссии, наблюдатель Тревельян. – Спасибо, старина. Он спустился на третий, предпоследний ярус, в большое квадратное помещение, стены которого были выложены плитками бледно-зеленого нефрита. Плитки светились неярко, вполнакала, как и положено при частичной расконсервации по варианту «Б». В воздухе, у самых стен, горели надписи: «Ангар роботов», «Склады», «Транспортный сектор». Тревельян направился к последнему указателю, прошел под аркой в коридор, достаточно широкий, чтобы в нем развернулись два тяжелых скиммера, оглядел его и решил, что Базу строили с размахом. Иначе и быть не могло: в экономической системе Земли и сотен богатых колоний Фонд развития занимал почетное место в первой десятке приоритетов, сразу за пунктом о безопасности и обороне. Контурный межзвездный двигатель позволил странствовать на тысячи парсек, и человечество, расширяя свое присутствие в Галактике, все чаще обращалось к проблемам не столько практическим, сколь философским. Например, к такой: что оно может сделать для братьев по разуму, пребывающих в дикости и нищете, не ведающих о таких достижениях культуры, как стратолайнеры и медицинские импланты, компьютеры и роботы, генная инженерия и голофильмы. Экспансия в космос шла без помех, враждебные расы трепетали, дружественные с трудом скрывали зависть, и потому пришел черед благотворительности. Кроме цивилизованных друзей и недругов, в Галактике было полно бедолаг, еще не вылезших из каменного века или эпохи феодальных зверств, которые нуждались в срочной помощи. Отказать им в этом было бы негуманно; к тому же содействие их прогрессивному развитию повышало престиж человечества. Но Тревельян, вообще-то склонный к размышлениям на этические темы, сейчас об этом не думал. Разыскав ангар под номером четыре, он осмотрел три лодки, стоявшие у бассейна с водой. Миниатюрные «скаты», рассчитанные на экипаж из трех человек, отличались только полосками на борту, серой, голубой и фиолетовой. «Серая полоса» была готова к плаванию: люк распахнут, кресла подняты, пульт переливается огнями, на голубом экране курсоуказателя – карта с проложенным маршрутом. Тревельян забрался внутрь, сел, бросил суму на соседнее кресло, поерзал, устраиваясь удобнее, и приказал: – Двинулись, Серая полоска. Не торопясь, средним ходом. Спешить ему в самом деле было абсолютно некуда: миссия могла занять шесть или восемь месяцев, а то и целый год. Возможно, больше. Никто не смог бы предсказать, когда она кончится и чем; за много веков история так и не сделалась точной наукой, хотя оперировала массой количественных оценок – порог Киннисона, индексы ДП, ТР, СР, мощность эстапа и тому подобное. Лодка соскользнула в бассейн и погрузилась в темную воду. Вспыхнул прожектор, и в ярком пучке света перед Тревельяном возник выходной тоннель. Его отполированные лазером стены медленно поплыли назад, хищной пастью раскрылась диафрагма шлюза, проглотив суденышко, затем сдвинулся наружный щит, и солнечные лучи смешались со светом прожектора. Теперь он находился в осиерском океане, в его первозданных глубинах, в шестнадцати метрах от поверхности. Внизу лежал откос подводной горы, основание острова, заросшее густым лесом водорослей, с причудливыми существами, мелькавшими со всех сторон; вверху мерцала и переливалась морская поверхность и тоже что-то мельтешило – крохотное, с ноготок, окрашенное во все цвета радуги. Скорость ощутимо возросла, в иллюминаторах потемнело – судно погружалось. – Ты куда? – всполошился Тревельян. – Крейсерская глубина – восемьдесят восемь метров, – звучным контральто сообщила лодка. – Ты вот что, рыбка моя серая… Ты всплыви-ка на поверхность и открой верхний люк. Хочу на остров поглядеть. – Выполняю. Они поднялись, и Тревельян высунулся по пояс. На западе, в золотых песках пляжей и зелени пальм, виднелся остров, на востоке до самого горизонта простиралась морская гладь, и оттуда, с восточного края мира, задувал легкий ветерок. «Самая погода для успешной навигации!» – подумал Тревельян. Суда у китобоев с Архипелага надежные, пара тысяч километров для них не расстояние, могли бы с легкостью доплыть сюда, обосноваться на острове, а после двинуться на запад, к новому материку… Однако не плывут, не двигаются! Почему? Не двигаются! Никак не желают двигаться! В этом был корень Осиерской Проблемы. Во всех других мирах, лежавших ниже порога Киннисона и, значит, допускавших тайное вмешательство, всякий эстап приносил вполне ощутимые результаты. Эстап, или ЭСТП, элемент социального и технического прогресса, мог носить различные формы: это могла быть идея колеса или одомашнивания животных, мысль о полезности централизованной власти или проект ветряной мельницы, соображения, касавшиеся преимуществ ирригации или единобожия, постулат о том, что поедать своих сородичей неэтично, способ строительства каменных стен, производства стали, растительного масла или подсечно-огневое земледелие. Идея, подброшенная правильно и осторожно, всегда приносила плоды; цивилизуемые начинали жарить мясо на кострах, ткать холст, строить города, объединяя их в державу, или отправлялись в дальние походы, чтобы найти свободную для заселения территорию. Конечно, это требовало времени, разного в различных мирах, определявшегося мировоззрением, физиологией, общественным устройством того или иного народа, расы, племени, что интегрально отражалось в ДПИ, движущем пассионарном импульсе. Аналитики Фонда измеряли его в стобалльной шкале, где за сто был принят импульс монголов эпохи Чингисхана, а опорные точки проходили через цезарианский Рим, походы Александра Македонского, нашествие гуннов Атиллы, наполеоновские войны, покорение Америки и другие события того же ряда. При всех отличиях между примитивными инопланетными расами, не было среди них ни одной, чей ДПИ опускался бы ниже тридцати единиц, и это означало, что любая культура способна воспринимать новые идеи, то есть развиваться по восходящей под действием внешнего толчка. Не было ни одной, кроме Осиера. При весьма высоких индексах социального и технологического развития, при высочайшей централизации власти, благоприятных природных условиях и культуре, соответствующей позднему Средневековью, это общество не сделало вперед ни шага. Ни к взлету Возрождения, ни тем более к эпохе ВГО, Великих Географических Открытий… Во всяком случае, за полтора столетия подсказок и намеков специалистов Фонда никакое новшество воспринято не было; пассионарный импульс Империи, десятков других государств и сотен варварских племен был равен абсолютному нулю. Компас, подзорная труба, переработка нефти в керосин, производство бумаги – все это кануло в пустоту, как и мысль о морском походе вдоль материка, от Княжеств Архипелага на востоке до Удзени и Островного Королевства на западе. При том, что во многих прибрежных державах имелся избыток населения, а также отличные суда, великолепные гавани и опытные мореходы! При том, что в Империи умели строить дворцы и крепости, каналы, акведуки, титанические стены и дороги по лучшим римским образцам. Еще умели шлифовать стекло, подогревать в бассейнах воду, производить предметы роскоши, ткать гобелены, делать прически и даже печатать книги – но только на пергаменте из рыбьей кожи. Кроме того, имелось множество изысканных искусств, от эротики и кулинарии до живописи, разведения садов и цветников, музыки, танца и тому подобного. Однако новые идеи, способные подстегнуть прогресс, не прививались в этом мире и даже, возможно, гасились вполне сознательно, представляя опасность сложившемуся порядку. Порядок держался на власти Империи, так что гипотеза о ее негативной роли приобретала все больше сторонников в Фонде и в осиерской экспедиции. Разумных решений этой проблемы не просматривалось, ибо ни одна из держав на севере, западе и востоке не могла подорвать имперского могущества, и если бы даже возникла жизнеспособная коалиция, попытка справиться с Империей означала бы войну. Не просто войну, а кровавое затяжное противоборство, которое длилось бы несколько десятилетий, нарушило стабильность на всем континенте и унесло миллионы жизней. Это был худший и совершенно неприемлемый из всех возможных исходов. На Земле великие империи рушились под напором варваров, но на Осиере данный вариант, казавшийся вполне естественным, не проходил. Варвары севера были слабы и малочисленны, а с южными племенами Империя обращалась так ловко, с таким политическим искусством, отработанным веками, что вопрос об их агрессии не возникал. Кроме того, варварское нашествие было ничем не лучше войны с союзом цивилизованных стран – скорее, много хуже, ибо результатом стал бы упадок древней высокоразвитой культуры. Так что если Империя сопротивлялась новациям Фонда, то справиться с ней насильственным путем было никак нельзя. Наконец земные эксперты решили, что феномен Осиера определяется факторами геополитическими, особыми природными условиями, позволившими одной из рас – в данном случае центрально-континентальной, или имперской, – добиться преимущества и удержать его на протяжении тысячелетий. Но если Империя и в самом деле являлась тормозом прогресса, то выход из тупика виделся в той же геополитике, в особенностях расположения суши и вод, в миграции народов на незанятые земли и зарождении новых государств. Так возник эстап Гайтлера, включавший вбрасывание информации о шарообразности планеты и о проверке этого факта морской экспедицией. Поход в другую половину мира был вполне реален, так как огромных водных пространств, сравнимых с Тихим океаном, на Осиере не имелось. Любая страна Пятипалого моря или Архипелага была способна отправить флотилию на восток, которая, преодолев четыре тысячи километров, достигла бы нового, доселе неведомого материка. То же самое могли бы сделать западные страны, Шо-Инг, Запроливье, Островное Королевство и другие, но их кораблям пришлось бы проплыть семь тысяч километров – что, однако, было задачей посильной при существующей технике мореходства и кораблестроения. Далее, как полагали Гайтлер и члены его группы, на новый материк ринутся все недовольные, авантюристы, воры, обнищавшие дворяне, безземельный люд – то есть дело пойдет по земному и хорошо известному сценарию. Появятся новые страны, новые, более мобильные общества, восприимчивые к переменам, жаждущие могущества и, возможно, победы над старым континентом; возникнет противовес Империи, что сдвинет ситуацию с мертвой точки. Этот эстап, самый масштабный за время изучения Осиера, был внедрен, после чего историки удалились, а База была законсервирована. Временной радиус событий, рассчитанный для эстапа Гайтлера, составлял пятьдесят лет; за этот период, как предполагалось, на Осиере произойдут заметные сдвиги, идея шарообразности мира распространится повсеместно, корабли достигнут западного материка, и там появятся первые поселения. Это и должен был проверить Ивар Тревельян, социоксенолог и один из опытнейших наблюдателей Фонда. В том случае, если результаты опять равны нулю, перед ним ставилась задача по выяснению причин такой удивительной пассивности. Полюбовавшись островом, он опустился в кресло, велел захлопнуть люк и двигаться ближе к поверхности, в том слое, куда проникали солнечные лучи. Суденышко шустро помчалось на запад, а Тревельян, попивая сок и жуя концентраты из корабельных запасов, принялся изучать морскую фауну и расспрашивать лодку обо всем непонятном. Этому занятию он посвятил время до заката, наступившего рано – сутки на Осиере составляли около двадцати двух земных часов. К вечеру он заскучал, ибо лодка была плохим попутчиком – шуток не понимала и вела беседу исключительно на темы ихтиологии. Не активировать ли призрак-имплант? – мелькнула мысль, но это дело он решил отложить до твердой суши. Потом устроился в кресле поудобнее и заснул. Утром они достигли Архипелага. То была цепочка крупных островов, лежавших напротив страны Хай-Та и отделенных от нее небольшим Жемчужным морем. На севере, за вытянутым лезвием меча полуостровом, простиралось море побольше, глубоко вдававшееся в континент пятью заливами и названное по этой причине Пятипалым. Кроме Хай-Та, к нему выходили еще три страны – Этланд, Манкана и Гзор. Место было оживленное, так что Тревельян предпочитал высадиться на диком побережье за Жемчужным морем. Жемчужных отмелей тут было преизрядно, но промышляли на них только люди из Хай-Та. Жители Архипелага, относившиеся к той же восточной расе, хайтасцев не уважали, считая их презренными пожирателями моллюсков. Сами они помаленьку пиратствовали в прибрежных водах, а в океане охотились на китов – огромных морских тварей, превосходивших величиной земные аналоги. Эти киты были двоякодышащими и, кроме легких, имели жабры, рыбий пузырь и все остальное, что полагается, а потому могли оставаться под водой несколько часов. Охота на них была тяжелым и опасным промыслом. Тревельяну захотелось взглянуть на корабли местных китобоев, и он велел выпустить робота-«шмеля», маленький летающий перископ. Минут через двадцать тот отыскал флотилию из пяти трехмачтовых судов, идущих под парусами. Корабли были высокобортными, с прямым парусным вооружением, с высокими надстройками на корме и носу – более крупные и надежные посудины, чем каравеллы Колумба. Чего им не хватало, так это духа великого генуэзца. Их капитаны не испытывали тяги к открытию земель и шли не на восток, а на север – то ли по пути миграции китов, то ли в Пятипалое море, где можно было половить другую рыбку, зазевавшихся купцов и мореходов. Лодка вошла в пролив между двумя островами, «шмель» поднялся на пару сотен метров, и приникший к обзорному экрану Тревельян увидел прибрежные деревушки, хижины из соломенных матов, лодки с рыбаками у берега и стадо похожих на свиней животных, пожиравших водоросли на отмели. Затем появились строения повыше и покрупней, вероятно обитель местного феодала. Целое городище из стоявших торчком бревен, а рядом – причал, тоже бревенчатый, с двумя довольно большими кораблями. За этой пристанью лежала на береговой гальке огромная китовая туша, и десятки людей с топорами и устрашающего вида секачами ползали по ней, врубаясь в плоть морского гиганта. – Время промысла? – спросил Тревельян. – Да, – подтвердила лодка. – Осиерские киты мигрируют по кольцу: от Архипелага – на восток, в пролив между двумя западными континентами, потом, огибая нижний континент, на юг, на запад и на север, снова к берегам Архипелага. На карте это выглядит так… – Подробностей не надо. – Тревельян задумчиво уставился на кита, чьи чудовищные ребра уже белели среди пластов розоватого мяса. – Значит, киты проходят мимо Архипелага и поворачивают на восток… Скажи-ка, были попытки отправиться на корабле следом за ними? – За все время наблюдений не зафиксировано. – Это как-то объясняется? – Выловленных животных достаточно для пропитания и торговли мясом, жиром и китовым пузырем. Если ловить больше, не хватит рук для их переработки. – По данным, с которыми я ознакомился, население Архипелага увеличивается, – заметил Тревельян. – Да, но с темпом воспроизводства одна целая и три тысячных. Часть мужчин гибнет на охоте и в пиратских набегах. Они вошли в узкое Жемчужное море. Его северный берег с полуостровом-мечом простирался на пять сотен километров и был отлогим, со множеством удобных для поселения заливчиков и бухт; на юге вставала громада Приморского хребта, вторгавшаяся в океан другим полуостровом, похожим формой на широкий коготь. За ним, в районе экватора, тянулось море Травы – огромный, заросший водорослями эстуарий, примыкавший к зоне саванн и тропических лесов. Насколько было известно Тревельяну, мореходы в те края не плавали. Лодка пересекла море за пару часов. Был полуденный час, когда суденышко приблизилось к безлюдному берегу, над которым нависали скалы, переходившие в заросший субтропическим лесом горный склон. Отозвав «шмеля», Тревельян велел подняться на поверхность и высунулся в люк, разглядывая горы, скалы и огромные деревья, корявые и разлапистые, с веерами длинных зеленовато-серых листьев. Пальмовые дубы, всплыло в памяти. Дают орехи и ценную древесину. – Осторожнее, – предупредила лодка. – Стая аппа. – Акулы? – Да. Очень подвижные. Внезапно рыбины величиной с барракуду окружили их. Зубастые пасти, бахрома многочисленных плавников, круглые неподвижные глаза… Они были стремительными и гибкими и мчались за лодкой без труда, по временам выпрыгивая из воды и пролетая в воздухе несколько метров. Скелета как такового у этих тварей не имелось, только хрящи, не уступавшие прочностью пластику. Несмотря на свои небольшие размеры, они могли справиться с китом и перевернуть рыбачий баркас. Аппа преследовали лодку до самых скал, пока она не выползла на берег, втиснувшись между двух валунов. Тревельян вылез, повесил на плечо мешок, хлопнул ладонью по закрывшемуся люку. – Спасибо, Серая… Можешь отправляться назад. – Выполняю, – раздался приглушенный корпусом голос. Задним ходом лодка передвинулась в воду, поплыла, окруженная быстрыми юркими телами акул, и с тихим плеском исчезла в глубине. Тревельян стоял, провожая ее взглядом. Теперь он остался один на один с планетой Осиер, без защиты земной техники, без могущества, которое давали человеку роботы, межзвездные крейсеры, почти разумные компьютеры, силовые поля и молекулярные деструкторы. Но это его не беспокоило. В такой ситуации он был не первый раз. Бросив последний взгляд на море, он повернулся к нему спиной и полез по камням наверх, туда, где зеленели пальмовые дубы, звонко пищали птицы и носились по ветвям какие-то мелкие зверюшки, местные белки, или древесные кролики, умевшие скакать не хуже белок. Поднявшись метров на двести, он добрался до лесной опушки и уже хотел войти под сень оплетенных лианами деревьев, но вдруг остановился, дернул свои бакенбарды и пробормотал: – Призрак, святая Галактика! Забыл, совсем забыл! А дед наверняка обидится! Чтобы включить имплант в виске, требовалось мысленное усилие. Тревельян напрягся, и под черепом тут же прозвучал знакомый голос: «Черт подери! Сгноить меня хочешь, парень? Паршивец трахнутый! Чтоб тебе больше на бабу не влезть! Чтоб тебе водкой подавиться! Чтоб реактор под тобой взорвался! Чтоб…» – Дед, – вслух сказал Тревельян, – послушай, дед! Я ведь уже объяснял, что нет у нас ни водки, ни реакторов. Какие еще реакторы, если мы по Лимбу на контурном двигателе летаем! Пьем же исключительно вина да соки и с женщинами скромны до невозможности – во всяком случае, я. Может, успокоишься? Но дед успокоиться не захотел и сыпал проклятиями еще минут десять.Глава 2 ПОБЕРЕЖЬЕ ЖЕМЧУЖНОГО МОРЯ

Дед и призрачный Советник Тревельяна, исполнявший обязанности секретаря-регистратора, был тем еще фруктом. Собственно, не дед, а далекий пращур, но, как утверждал Всепланетный генетическай архив, Тревельян являлся его прямым потомком в девятнадцатом или двадцатом колене. Олаф Питер Карлос Тревельян-Красногорцев, десантник и командор Звездного флота, пять веков назад совершил немало подвигов, был отмечен всевозможными наградами и пал смертью храбрых в возрасте девяноста двух лет, командуя крейсером «Паллада». Погиб он в том знаменитом сражении в секторе Бетельгейзе, когда три земных крейсера разгромили флотилию дроми, доказав агрессорам и всей Галактике, что среди звезд появилась новая, могучая, воинственная и хорошо вооруженная раса. Но до славной своей гибели старик летал и дрался более семи десятилетий, неоднократно горел и замерзал, командовал десантами, был ранен восемь раз и женат четырежды – словом, накопил огромный опыт, и потому его личность сохранили в памятном кристалле. Как всякий наблюдатель Фонда, которому предстояли долгие странствия в одиночестве, Тревельян мог взять или не взять с собой Советника и, по зрелом размышлении, решил, что призрак ему не помешает. А если уж кого-то выбрать, то, разумеется, предка, кровно близкую персону и к тому же в прошлом человека бывалого и решительного. Хотя временами дед был крутоват и заворачивал по-командорски, пользуясь ненормативной лексикой. Высказав все, что накипело, он наконец утихомирился и обозрел пейзаж. Подобно любому призраку-импланту, он состоял в ментальной связи со своим носителем, в данном случае – с Тревельяном, и мог использовать его глаза, органы слуха, вкуса, обоняния и даже в некоторой степени тактильный аппарат. Иногда это создавало для Тревельяна определенные трудности, но в общем и целом они уживались неплохо. Осмотревшись, командор резюмировал: «Приятная планетка этот Осиер. И горы тут подходящие. Вон в той, с тремя зубцами, я разместил бы командный бункер, на вершине – ракеты ближнего удара, а батарею плазменных метателей закопал бы…» – Дед, мы с дроми уже не воюем, – прервал его Тревельян. – И хапторов мы победили, и кни’лина. У нас, в общем-то, мир. Нынче мы милосердны. «Хочешь мира, готовься к войне, – мудро заметил старик. – Ну, вам, потомкам нашим, милосердцам недоделанным, виднее… Куда сейчас направимся?» – К дороге, – отозвался Тревельян, забираясь в лес. – Пройдем перевал и спустимся к дороге. Она тянется у горных отрогов, а затем поворачивает вдоль берега. Не имперский тракт, но все же… Доберемся до какой-нибудь рыбачьей деревушки, и получится, что я пришел с запада. Скажем, окружным путем из Рори. Лес, хоть и субтропический, был вполне проходим – пальмовые дубы глушили подлесок. Мощные неохватные стволы серо-фиолетового оттенка уходили вверх, распадались на шесть, восемь, десять стволов поменьше, а те уже обрастали ветвями, листьями и гроздьями орехов величиной в два кулака. Это был верхний ярус лесного мира, с которого зеленым дождем струились вниз лианы с огромными белыми и розовыми цветами, сыпались сухие листья, кусочки коры и пустая ореховая скорлупа. Очевидно, здесь орехи ели все от мала до велика, но если малые были заметны, и птицы, и лазающие зверьки, то ничего по-настоящему великого не попадалось. Самой внушительной фигурой оказался двухметровый змей, встопорщивший при виде Тревельяна поросль колючек на хребте. Выглядел он грозно, и Тревельян его обогнул. «Рори – это что такое?» – полюбопытствовал командор, наскучив молчанием. – Столица Хай-Та. Мы туда попадем, но сначала заглянем в Бенгод, порт на Жемчужном море. Оттуда начинается имперская дорога на восток. Солнце стояло в зените, и под кронами дубов разливались жара и духота. Тревельян вспотел, но стащить пончо не решился – в воздухе мельтешили насекомые не самого приятного вида. Крови его как будто не домогались, но кто их знает… «Хай-Та… – протянул призрак. – Что-то приличное?» – Отнюдь. Окраина здешнего мира, захудалое королевство. Горы, леса, жемчужные отмели, жаркий климат… В самом деле жарко, дьявол! «Разве здесь жара, мальчуган? Это не жара, а так, теплая банька. Вот когда кни’лина, сучьи морды, подбили «Свирепого» и я горел на мостике…» – Командор смолк, погрузившись в давние воспоминания, потом очнулся и заметил: – Говоришь, захудалое королевство этот Хай-Та? И что тебе надо в такой дыре? В том же Бенгоде?» – Справки кое-какие наведу, – сказал Тревельян, ровным шагом поднимаясь к перевалу, до которого осталось не больше двух километров. Он смахнул пот со лба и, не замедляя шага, вытащил флягу и прополоскал горло. В общем-то зной, духота и пешая ходьба не вызывали у него особых возражений. К походным тяготам он был привычен, как и к неприятностям, связанным с этим способом передвижения. И потому вовремя почувствовал, что за ним наблюдают. Чувство было ментальное, надежное, и ясно ощущалось, что взгляды, коловшие со всех сторон, не слишком доброжелательны. Так, словно кто-то оценивал его с гастрономической точки зрения. Надо уйти из-под деревьев, подсказал инстинкт. Повинуясь ему, Тревельян выбрал прогалину, где дубы росли не слишком густо, вытащил из башмака лазерный хлыст и огляделся. В древесных кронах посверкивали злые маленькие глазки, маячили поросшие рыжей шерстью тела, а временами сверкали зубы, желтые и очень внушительной величины. Слышались также шорохи, негромкое, но угрожающее верещание, а ветер доносил гнилостный запах. – Познакомимся? – предложил Тревельян, морщась от этого аромата. – Я ничего плохого вам не сделаю. Клянусь тепловой смертью Вселенной! Ветка качнулась, и на землю спрыгнул один из наблюдателей – видимо, вожак. Существо, появившееся перед Тревельяном, было трудно назвать пародией на человека – скорее, то была пародия на обезьяну. Конкретно, на шимпанзе,ростом немного больше метра, но с могучими мышцами рук, плеч и бедер, которые делали эту тварь почти квадратной. Шкура была рыжей, клочковатой и густой, вдоль шеи и спины топорщилась грива, но главным отличием от земного аналога являлись челюсти, снабженные такими клыками, что им позавидовал бы саблезубый тигр. Запах от этого монстра шел ужасающий. – Пц, пц-пц! – проверещало существо, делая шаг к Тревельяну. – Знаю, что ты пац, только ближе не подходи, – сказал тот, отступая. – Амбре, знаешь ли, у тебя убийственное. – Пц! – подтвердил вожак, разевая пасть и демонстрируя клыки. По характерному верещанию этих тварей здесь называли пацами. Как помнилось Тревельяну, изучившему по записям животный мир Осиера весьма подробно, пацы были всеядными наподобие медведей и кабанов, ели все от орехов и фруктов до червей и гусениц, и мясом отнюдь не брезговали. Взрослый пац был гораздо умнее и опаснее волка, и, как и волки, они являлись животными стайными. Тем не менее их ловили, приручали и таскали по городам и селениям для забавы, в караванах бродячих циркачей. Вожак пристально поглядел на Тревельяна и облизнулся. Его сородичи ссыпались с ветвей – мощные самцы, крепкие мускулистые самки и целая прорва детенышей. Воняли все они одинаково отвратно. Тревельян, привыкший ко многому, сморщился еще сильнее. – Может, договоримся? – сказал он. – Я своей дорогой пойду, вы – своей. Обратно на деревья, к вкусным орешкам. – Пц-пц! – быстро произнес вожак, и это явно означало: нет, не договоримся! Ты, братец, повкусней орешков будешь! В стае, окружившей Тревельяна, было десятка три взрослых пацев, способных разорвать его в мгновение ока. Собственно, это они и собирались сделать. «Ну и мерзкие хари! – раздался ментальный голос командора. – Чего ты ждешь, внучок? У тебя же лазерный меч! Нашинкуй отбивных из поганцев!» Но устраивать бойню Тревельяну не хотелось. Сунув хлыст за пояс, он вытащил лютню и дернул струны определенным образом, включив голопроектор. Аккорд номер три, для превращения в пламя… Сейчас он представлялся четвероруким хищникам в виде бушующего огня, пусть не жаркого, не палящего, но страшного видом; иллюзия была достаточно реальной, чтобы в нее поверили и зверь, и человек. Скрытый огненными оранжевыми языками, что поднимались выше головы, Тревельян шагнул к вожаку и рявкнул: – Этого хватит, вонючка рыжая? Или тиранозавра изобразить? Заскулив, пац метнулся к дереву. Его воинство разбегалось; самцы удирали первыми, за ними – самки, схватившие детенышей. Несомненно, они знали, что такое огонь. «Я бы им все же кровь пустил, – заметил командор. – Для острастки! Чтоб уважали! Люди мы или не люди?» «Люди», – мысленно ответил ему Тревельян и, не выключая миража, полез на перевал. Миновав седловину, он избавился от огненного обличья. Пологий склон горы тянулся вниз, большие деревья тут уже не попадались, а торчали камни, заросшие кустарником и багровым мхом, поднимавшимся до колена. Но на прибрежной равнине, что лежала к северу, опять курчавились необозримые леса, уходившие к границе с Этландом, где чащ и дебрей было не меньше, чем в Хай-Та. Скорее всего, даже больше. Тревельян спускался быстро, высматривая дорогу, которая, по данным Фонда, проходила между предгорьями и лесной опушкой. То был не широкий благоустроенный имперский тракт, а магистраль местного значения, протоптанная, скорее всего, охотниками из ближайших деревень. Но хайтасцы, кормившиеся в основном дарами моря, к охоте были равнодушны, так что дорога за пятьдесят лет могла исчезнуть начисто. Но все же Тревельян ее нашел, не столько дорогу, сколько тропу, бежавшую вдоль лесной опушки. Этот факт подтверждал, что специалисты Базы даром хлеб не ели и картам их можно довериться даже через половину столетия. Трудно было ожидать иного; Фонд развития инопланетных культур являлся слишком серьезным предприятием. ФРИК прогрессировал именно культуры, так как это понятие шире цивилизации; скажем, можно говорить о культуре неолита, хотя ее представителей цивилизованными не назовешь. Идея помощи инопланетным расам зародилась в глубокой древности, еще в двадцатом веке, и первый импульс ей дали не философы, не представители точных наук и, конечно, не политики, а писатели-фантасты. В современном мире Тревельяна Ивана Ефремова, Лема и братьев Стругацких рассматривали как великих гуманистов, намного опередивших свою эпоху; собственно, их предсказания, выраженные в художественной форме, легли в основу деятельности ФРИК. Но, разумеется, с существенными поправками. Киннисон, один из основателей Фонда, доказал (сначала теоретически, а затем на практике), что положительный эффект внешнего воздействия может быть достигнут только в рамках культур, не перешедших некоего порога. Эта граница лежала в позднем Средневековье, когда географические представления о мире еще неясны, когда влияние религии огромно, когда капитал, машины и скорострельные пушки еще не начали своего победного шествия. Помогать без большой крови удавалось лишь обществам на дотехнологической стадии, еще не вступившим в эпоху Великих географических открытий, не поделившим земли и источники сырья в планетарном масштабе, не имеющим иного транспорта, кроме паруса, лошади и собственных ног. Любое тайное или открытое вмешательство в технологически развитую культуру давало негативный результат, который варьировался от всепланетной войны с десятками миллионов погибших до полного разрушения экологии, с регрессом немногих выживших в троглодитов. В технологическом и даже предтехнологическом обществе конкуренция между державами и их владыками уже настолько велика, что всякий эстап, казалось бы, абсолютно невинный, обращается к военным нуждам либо к достижению экономического превосходства – что, в свою очередь, ведет к порабощению соседних стран. Стремление к общепланетному господству обостряет все противоречия, религиозные, расовые, национальные, и жизнь мира в подобный момент зависит лишь от мощности оружия: меч ли это или атомная бомба и смертельный вирус. Во времена Киннисона Фонд попытался прогрессировать три гуманоидные расы, достигшие уровня девятнадцатого века Земли, но больше такие попытки не повторялись. Миры, погубленные вмешательством извне, были переименованы, и даже Тревельян, социоксенолог, не помнил прежних их названий. Зато нынешние сидели в памяти гвоздем: Ледяной Ад, Горькая Ягода и Рухнувшая Надежда. С той поры Фонд научился многому и не допускал ошибок ни в большом, ни в малом. Взять хотя бы эту дорогу… Есть на карте – и значит, есть в реальности. По расчетам Тревельяна, он, лазая по горам, не слишком удалился от морского берега – очевидно, на четыре-пять километров. Ренур, местное солнце, стоял еще высоко, была середина Дня. Не дня вообще, а времени суток, которые во всех цивилизованных странах Осиера делились на пять периодов: Восход – с семи до десяти утра, Полдень – с десяти до четырнадцати, День – с четырнадцати до восемнадцати, Закат – с восемнадцати до двадцати одного. Остальные восемь часов занимала Ночь. Более мелкие доли времени здесь обозначались как середина и четверть; с одной стороны, не очень точно, с другой, осиерцев это устраивало. Они никуда не торопись, а меньше всего – в эпоху технической революции. Середина Дня – четыре часа по земному счету. Тревельян полагал, что еще до начала Заката он выйдет к какой-нибудь деревушке. Так оно и получилось. Вскоре он услышал плеск волн, затем тропа резко свернула к северу и сделалась шире, постепенно превращаясь в хорошо утоптанную грунтовую дорогу. Слева от Тревельяна по-прежнему зеленела лесная чаща, а справа были уже не горы, а ровный, усыпанный галькой откос и лазуритовая даль Жемчужного моря. В ней темнели пироги; одни шли под парусом, к другим, застывшим на месте, то и дело поднимались ныряльщики, перебрасывая через борт сетки с раковинами. Берег был изрезан бухтами, их разделяли то невысокая скала, то нагромождение камней или мыс, протянувшийся на сотню-другую метров, и дорога отклонялась и петляла, обходя препятствия. Наконец за очередным поворотом открылся залив побольше тех, что встречались прежде, пальмовая рощица, причалы с лодками, а между рощей и причалами – два десятка аккуратных бревенчатых домиков, навесы, сараи и сети, растянутые для просушки. На мелководье у берега бродили двое мальчишек с острогами. Увидев Тревельяна, они застыли точно пара изваяний из красноватой меди, затем помчались к берегу, размахивая своими орудиями, подпрыгивая и вскрикивая от избытка чувств. «Хотят напасть?..» – подумал Тревельян, но тут же понял, что ошибается: его приветствовали. – Т-ты… т-ты правда рапсод? – заикаясь, спросил один из мальчуганов. У обоих брови были необычайно густыми, а мочки ушей оттянуты почти до плеч. – Рапсод, – ответил Тревельян на восточном диалекте. – Рапсод из Братства Рапсодов, и зовут меня Тен-Урхи. Я иду из… Но его не дослушали. Пареньки помчались по дороге в деревню, подпрыгивая еще выше и вопя в две глотки: «Рапсод! К нам пришел рапсод! Его имя Тен-Урхи! Настоящий рапсод из Семи Провинций! Тен-Урхи!» Империю часто называли Семью Провинциями. Двойное имя Тревельяна и его внешность, бакенбарды, темные волосы и пигментные пятна под глазами, были свидетельством того, что он появился на свет в центре материка, у пресного моря Треш. Видимо, люди континентальной расы, да еще певцы, были не частыми гостями в этой деревушке. Он вступил на небольшую площадку между домами. Люди сбегались со всех сторон – женщины, ребятишки, старики. Мужчин почти не видно, отметил он, – надо думать, промышляют в море. Вперед выступил старик. Одежды на нем, как и на других жителях, было немного – кусок зеленой ткани, обернутый вокруг бедер, да ожерелье из рыбьих костей и птичьих перьев. Старец сделал ритуальный знак – описал кружок у сердца. Тревельян ответил тем же. – Да будут милостивы к тебе Трое, Тен-Урхи! Я разделяю твое дыхание. – А я – твое, – ответил Тревельян. – Ты устал? Ты голоден? Ты хочешь пить? – Устал, голоден и хочу пить. Его не спросили ни о цели визита, ни о том, откуда он пришел и куда направляется. В рыбацких общинах Хай-Та были свои понятия, как встречать чужестранцев. – Меня зовут Вашшур, – сказал старик. Затем, коснувшись плеча стоявшего рядом пожилого мужчины, представил его: – Это Нухассин, мой друг и помощник. Эй, женщины! Вы слышали, что сказано гостем, посланным нам богами? Он устал, он голоден, он хочет пить! Не прошло и трех минут, как Тревельян уже сидел на циновке под пальмами, перед ним стоял котелок с варевом из моллюсков и рыбы, горой лежали орехи и фрукты, в кувшинчике плескался сок, разбавленный водой. Вашшур и Нухассин сидели напротив, время от времени прикладывались к своим кувшинчикам и развлекали гостя беседой. Остальные обитатели деревни столпились шагах в двадцати, взирая на Тревельяна с интересом и почтением. На земной взгляд, они были не очень красивы. Типичные представители восточной расы: удлиненные мочки ушей, красноватая кожа, необычайно густые брови, затеняющие глаза, непривычный цвет волос, почти белесый, отчего все они, и юные, и старые, выглядели поседевшими. Волосы на голове тоже были густыми, но короткими, и росли на темени и затылке, оставляя открытым лоб. Самой странной деталью их лиц являлся нос, крупный, с утопленной вглубь носовой перегородкой, отчего казалось, что у некоторых из них только одна ноздря. Впрочем, их внешность не удивляла Тревельяна; готовясь к своей миссии, он провел много часов в гипнотическом трансе, поглощая знания об Осиере. Про этих людей он знал больше, чем они сами знали о себе. Например, то, что живут они не дольше шестидесяти лет и что мощные легкие и выпуклая грудная клетка делают их превосходными ныряльщиками. – Ты пришел, и это доброе предзнаменование, – произнес Вашшур. – Да, доброе, – подтвердил Нухассин. – Лов будет удачным. – Надеюсь, что так, – кивнул Тревельян, налегая на ароматное варево. После прогулки в горах он сильно проголодался. – Люди Высокого и люди Светлого Дома – те, что в Бенгоде, – хотят голубой жемчуг. А это большая редкость! – сказал Вашшур. – Редкость, – согласился Нухассин. – За год мы набираем вот столько, – он сложил пальцы горстью, – но думаю, что теперь будет больше. Конечно, если ты споешь нам волшебную песнь. – Спою, обязательно спою, – пообещал Тревельян, доедая рыбу и тающих на языке моллюсков. Вероятно, речь шла о дани или налоге; Высоким называли правителя Хай-Та, а Светлым Домом – императора. Их люди, сидевшие в Бенгоде, были не иначе как налоговыми чиновниками. Он поднял кувшинчик, оглядел его и выпил прохладного кислого сока. Вашшур и Нухассин вежливо приложились к своим сосудам. Быт в их деревне был прост, но отнюдь не примитивен: хижины из вкопанных торчком бревен выглядели прочными и вместительными, котелок из бронзы украшен чеканным орнаментом, глиняные кувшинчики имели изящную форму, а циновка, на которой сидел Тревельян, была искусно сплетена из тростника. Признаки древней культуры, которая, по мнению археологов Фонда, проводивших тайные раскопки, датировалась двумя-тремя тысячелетиями. – Я иду из Рори в Бенгод, – сообщил он, приступая к фруктам. По вкусу плоды походили на сливы, а по виду – на апельсин. Во всяком случае, кожура у них была оранжевая. – Из Рори в Бенгод… – повторил Вашшур. – Но ты выбрал плохую дорогу, Тен-Урха! Дорогу между лесом и горами, которой редко ходят. Лучше было бы идти по тракту, который выложен ровными камнями. – Но тогда я не попал бы к вам, Вашшур. Кроме того, у плохой дороги есть свои преимущества. – Тревельян стер с губ фруктовый сок. – Она безлюдна, и никто не мешает сочинять новые песни. А это дело требует уединения. – Конечно, конечно, – старик закивал. – Люди твоего Братства угодны богам, и грозный Таван-Гез, Заступница Таванна-Шихи и вечно юный Тавангур-Даш охраняли тебя на этом пути. Наверное, ты сочинил много песен? – Кое-что есть, и сегодня вы их услышите. Но главную песню – может быть, даже сказание – я сочиню в Бенгоде. Нухассин поморщился. – Там слишком много народа. Уединение в Бенгоде слишком дорогой товар. – Кроме уединения мне нужны новые вести, новые мысли и новые слова. – Тревельян погладил живот в знак того, что насытился. – Я слышал, что какие-то люди – может быть, из Хай-Та или Этланда, может быть, с Архипелага – плавали на восток. Слышал, что они пересекли океан на своих кораблях и вернулись обратно. Еще слышал, что они нашли за океаном новую землю. Если это правда, я сложу о них сказание. Вашшур и Нухассин переглянулись с недоумением. – Наши ловцы жемчуга бывают в Бенгоде, но ни о чем подобном им не говорили, – сказал старик. – Плавать далеко в океан… Разве такое возможно! Там нет никаких земель, но если долго плыть, корабль наткнется на Оправу Мира. А это Таван-Гезу не понравится! – Совсем не понравится, – поддакнул Нухассин. Тревельян разочарованно вздохнул. Нет слухов о дальних плаваниях в океане… Печально, очень печально! Разумеется, он соберет информацию не только в этом селении на краю света, но и в больших портовых городах востока и запада, в имперских провинциях и в столице. В конце концов, что знали о плавании Колумба в Китае семнадцатого века или, предположим, в дебрях финских лесов?.. С другой стороны, Хай-Та не Китай и не страна Суоми, а держава, близкая к центру событий… если бы такие события состоялись. Снова вздохнув, он произнес: – Не уверен, что на восток плавали недавно. Может быть, десять или двадцать лет назад… Поэтому я все же пойду в Бенгод и постараюсь разузнать там что-то определенное. – Тебе не надо идти в Бенгод, – сказал Вашшур. – Уже время Заката, и скоро вернутся пироги с нашими мужчинами. Останься здесь на Ночь, а утром я прикажу, чтобы тебя отвезли в Бенгод под парусом. Если отправиться в середине Восхода, то ты попадешь туда к началу Дня. Дорога морем легче, чем по суше. Тревельян подумал и согласился. Потом достал из мешка свою лютню, настроил ее и начал петь. Пел он до тех пор, пока не вернулись с моря ловцы жемчуга и не взошли в небесах альфа и бета Апеллеса, известные в этом мире как Ближняя и Дальняя звезда. Песни он пел не свои, чужие, но были то баллады Удзени, Торе, Шо-Инга и Островного Королевства, земель западных и столь далеких, что в этой деревне о них даже не слышали.* * *

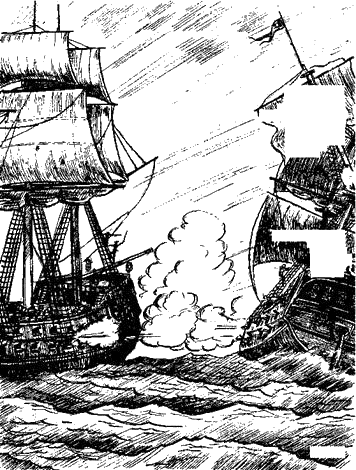

Утром он отправился в Бенгод на пироге с балансиром и высокой мачтой с косым парусом. Сопровождали Тревельяна шестеро парней, и всю дорогу он то пел им песни, то расспрашивал, не ходят ли в их краях какие-нибудь слухи о путешествиях в Восточный океан и лежащих за ним землях. Но молодым рыбакам ничего об этом не было известно. Может быть, план Гайтлера все же сработал, но экспедиция была секретной? Если Империя не поощряла исследование мира, а восточные страны не хотели нажить неприятностей, то такой вариант не исключался. И десять против одного, что это дело провернули Княжества Архипелага, а не континентальные державы. Во-первых, у Княжеств лучше корабли, во-вторых, они расположены совсем на отшибе, дальше от Империи, чем Хай-Та, Этланд и другие королевства Пятипалого моря, а в-третьих, кому же свершать открытия в океане, как не пиратам и китобоям! Конечно, им нужен финансовый стимул, но разве новые земли не сокровище? Не потому, что там можно вырастить пальмы или откопать в горах злато-серебро, а по причине более веской: в новой земле капитан – король, его помощник – герцог, а самый распоследний юнга – дворянин. Новые земли – это новые державы, и власть в них будет принадлежать тому, кто их откроет. «Разве не заманчивый пряник?..» – думал Тревельян. Он почти уговорил себя, что экспедиция состоялась, что тайные плавания через океан идут не первый год и что на Западном материке уже построены форты и даже, может быть, распаханы под их стенами огороды. Конечно, висевшие над планетой спутники такого не зафиксировали, и сам он, облетая Осиер, ничего не увидел, но многое ли разглядишь с орбиты, если поселок запрятан в девственном лесу! Он сошел на пристань в Бенгоде с твердым намерением провести расследование. Все тайное рано или поздно становится явным, но еще до этого начинают циркулировать слухи и сплетни, легенды и байки моряков, а где к ним лучше приобщиться, как не в портовом городе. Бенгод являлся именно таким местом, поскольку в нем была сосредоточена транзитная торговля между Архипелагом и странами Пятипалого моря. В его гавани теснились суда, берег был одним сплошным причалом, а дальше стояли мощные бревенчатые склады для товаров, лавки и конторы купцов, кабаки и таверны, постоялые дворы и маленькие храмы, в которых каждый мореход мог отмолить грехи перед рейсом. За этими портовыми районами, шумными, вонючими и грязными, заваленными рыбьей чешуей, крабьими панцирями, ломаными гниющими бочками, ящиками и корзинами, остатками рваных канатов и парусов и бог знает чем еще, начинался собственно город: небольшая крепость на холме, казарма, дома наместника, чиновников, торговцев и мастеров побогаче, владевших верфями, кузницами, лесопилками, парусными мастерскими и производствами по выделке рыбьей кожи и переработке китового пузыря. Здесь было заметно почище, и здесь стояли государственный храм Трех Богов, высокая сигнальная башня с барабанами и трубами для передачи сообщений и цирк, где выступали бродячие актеры. Все из дерева, ибо Хай-Та являлся лесной страной, а срубить дерево много легче, чем выломать и обтесать камень. Тревельян побродил по городу, пока не истекло время Дня. Тут особых знаков почтения, как в рыбачьей деревушке, ему не оказывали, и никто не говорил, что хочет разделить с ним дыхание. Бенгод являлся местом торговым, и нравы в нем были не патриархальные, а соответствующие городскому назначению; без монет здесь ни похлебки, ни вина не наливали и не пускали на постой. Народ в Бенгоде попадался разный: развеселые моряки с Архипелага в штанах и жилетах, украшенных жемчугом, чинные мастера и подмастерья с женами, солдаты с мечами и алебардами, уличные торговцы с лотками всякой снеди, попрошайки и кабацкий люд в отрепьях, а также вездесущие мальчишки, горластые и полуголые. Иногда проезжала коляска, в которой сидели чиновник или богатый коммерсант, и кое-кто из них, в бакенбардах, с темными волосами и светлой кожей, относился к имперской расе. Все остальные были примерно такими же, как Вашшур, Нухассин и их соплеменники: меднокожими, носатыми, с белесыми волосами. По идее, где-то в лабиринте этих узких улочек и крохотных площадей находился странноприимный Дом Братства, но Тревельян не стал его искать. К началу Заката он вернулся в портовый район, выбрал заведение с нарисованным на дверях синим китом, в котором ели и пили мореходы с Архипелага, вошел и сел, скрестив ноги, на кожаную подушку у низкого длинного стола. Хозяин, тощий, как корабельная мачта, принес на блюде местного омара, жуткую тварь размером с футбольный мяч, с двадцатью ногами. Фирменное блюдо, решил Тревельян и, поглядывая на более опытных соседей, разбил панцирь рукоятью кинжала и подцепил на лезвие кусочек розового мяса. К этому блюду полагалась кружка с вином, имевшим привкус фруктов, которыми днем раньше потчевал его Вашшур. «Моча, – заметил командор после дегустации. – А краб ничего. Помню, когда я служил на «Койоте», в кают-компании подавали…» Он пустился в воспоминания, но это не мешало Тревельяну есть, пить и поглядывать по сторонам. Его сосед справа спал, уткнувшись лицом в миску с объедками, соседи слева спорили, кто дальше метнет гарпун, а по другую сторону стола сидели трое бравых мореходов в дорогой одежде, сделанной на островах Архипелага – склеенной особым образом из дубленого китового пузыря и не пропускавшей воду. У них были жилеты, шитые мелким жемчугом, широкие перевязи через плечо и длинные ножи, которыми они умело потрошили двадцатиногих крабов. Эти травили морские байки, что было небезынтересно. В данный момент речь шла об урагане, причем настолько сильном, что он унес в небеса трехмачтовый корабль, протащил над Архипелагом и сбросил в Жемчужное море. Рассказчик, детина со шрамом от глаза до верхней губы, клялся китовыми кишками, что он один из выживших в той катастрофе и что Цилад Кривой, его дружок, каждое слово подтвердит, ибо сам летал на том же судне. Его приятели не верили. Один, с наушным украшением из янтаря, ехидно щурился, другой то и дело дергал мочку, которая свисала до плеча. Тревельян послушал, отхлебнул вина и сказал: – Вот история, достойная песни, почтенные мореходы. Могу ли я узнать… – Ты кто таков? – прервал его моряк с янтарной подвеской. – Рапсод Тен-Урхи. – Тревельян встряхнул свою суму, и струны лютни протяжно зазвенели. – Разве не видно, что я из Братства? – Хоть из китовьего брюха, нам без разницы. Чего тебе надо, рапсод? Кажется, эти обитатели Архипелага не испытывали почтения к певцам. Что поделаешь! Архипелаг – окраина мира, где люди невежественны и грубы… – Я пришел в Бенгод, чтобы послушать тех, кто плавает в океане, и сочинить о них сказание. Воспеть их отвагу, их опасный труд, их корабли, летящие под парусами, их… – Ты пришел куда надо, – снова прервал его моряк, что было совсем уж невежливо. – Но наши истории не для всяких вонючих пацев. Не для всяких, чтоб меня аппа сожрали! Тот, кто хочет их послушать, должен заплатить. Тревельян замотал головой, взметнув свои роскошные бакенбарды. – Ты что, не понял? Я – рапсод! Разве ты не желаешь, чтобы я прославил твое имя? И имена твоих друзей? Кстати, как вас зовут? – Меня – Куссах Четыре Пальца. – Моряк с подвеской поднял руку, на которой не хватало мизинца. – Морда со шрамом – Боссин, а этот – Риммхиш. Кстати, на славу нам плевать. Мы парни скромные, трудяги-китобои. Что нам до славы? Да провались она сквозь Кольцо! «Не похожи эти прощелыги на китобоев, – заметил командор. И посоветовал: – Держи ухо востро, парень!» Верно, не похожи, согласился Тревельян. Ножики острые, а физиономии самые бандитские… Вслух же он сказал: – Могу я как-то смягчить ваши сердца и развязать языки? – Можешь, – отозвался Четыре Пальца, явный заводила в этой компании. – Можешь, лохматая рожа! Вино тут еще не кончилось. Тревельян вытащил из сумы кошель и, подзывая хозяина заведения, позвенел монетами. Глаза у Куссаха жадно блеснули, Боссин сглотнул слюну, а Риммхиш, взволновавшись, дернул себя за мочку. – Выпивку для всех, – велел Тревельян, вкладывая в ладонь кабатчика серебро. – Четыре кружки, да побольше! Потом принесешь еще столько же. – Да, господин. Благодарю за щедрость, господин. Да снизойдет на тебя благословение Заступницы Таванна-Шихи! Вино появилось в момент, и Куссах со своими приятелями тут же присосались к кружкам. Потом Четыре Пальца спросил: – Ну, так какую историю ты хочешь услышать? – Наверно, такую же длинную, как шерсть на его щеках, – с ухмылкой молвил Боссин. – Да, шерсти много, – кивнул Риммхиш. – Хватит, чтобы сплести пару причальных канатов. Не обращая внимания на эти подковырки, Тревельян сказал: – Что-нибудь о дальних странствиях в океане. Очень дальних! О смерчах, бурях и неведомых землях, о мудром капитане, который вел корабль на восток, о смелых мореходах, что терпели голод и жажду, а также муки неизвестности, но, преодолев все, узрели невиданное и насладились плодами земли, где не ступала доселе нога человека. Вот об этом я хочу послушать! – Красиво говоришь! – буркнул Куссах и передразнил: – Пц-пц-пц! Только что-то я не припомню такого плавания. Не припомню, чтоб меня на столб подвесили! А ты, Боссин? Ты, Риммхиш? – Это зависит от числа кружек, – произнес верзила со шрамом, ковыряя в зубах ножом. – Если еще по одной опрокинуть, может, что и вспомнится. Тайное, о чем в кабаке не говорят. «Морочат голову? – подумал Тревельян. – Или в самом деле что-то знают? С виду явные пираты… У таких, быть может, есть что поведать…» Он снова достал кошель и брякнул его содержимым: – Хозяин! Еще по кружке! – Кружек не надо, пусть флягу большую тащит, – возразил Куссах. – Мне тут хорошая мысль пришла: берем флягу и мотаем из этого нужника к себе на лоханку. Прав Боссин, прав, клянусь канатом! Не все тут можно говорить. – А на корабле у нас Цилад, – добавил Боссин, переглянувшись с приятелем. – Цилад, старая мудрая рыба! Чего он только не знает! Тебе, лохматый, на сотню песен хватит. Будешь их петь, пока не окочуришься. Кабатчик принес флягу размером с ведро, Риммхиш нежно прижал ее к груди, а Тревельян рассчитался. Затем они покинули заведение и, пошатываясь, углубились в лабиринт узких смрадных переулков, ведущих к причалам. Здесь царило безлюдье, только по кучам отбросов шмыгали крысы и охотившиеся за ними тарли – местные одичавшие псы, с усатыми и круглыми, как у кошек, мордами. Надвигалось время Ночи, и в небесах уже горел изумрудный диск Ближней звезды, добавляя сумраку зеленоватых красок. Дальняя звезда, не такая яркая, тоже взошла и мерцала над горизонтом, подобно сапфиру, окруженному мелкими бриллиантами созвездия Шерр. Вино было крепким, Тревельян изрядно выпил, но медицинский имплант уже трудился, очищая кровь от алкоголя. У Куссаха, Боссина и Риммхиша такого устройства не имелось, но его с успехом заменяли луженые желудки и привычка к местному пойлу. Они держались на ногах вполне уверенно, и Риммхиш тащил тяжелую флягу без заметных усилий. Мореходы были много ниже Тревельяна – самый рослый, верзила Боссин, достигал плеча, – но, как все обитатели Архипелага, жилистыми и крепко сбитыми. Ветер трепал их белесые волосы, медная кожа в свете Ближней звезды приняла трупный оттенок. – Далеко еще? – спросил Тревельян. – Не дальше волоса с твоей рожи, – усмехнулся Куссах. – Нам вот сюда… Пара шагов, и будем на лоханке у Цилада. Они свернули в узкую щель между двумя замшелыми амбарами, и тут Четыре Пальца многозначительно хмыкнул. Риммхиш, не выпуская фляги, сорвал с плеча Тревельяна мешок и быстрым шагом ринулся дальше, а Куссах и Боссин вытащили ножи. Тревельян увидел мелькнувшее перед глазами лезвие и тут же почувствовал, как чужая рука шарит у пояса, отыскивая кинжал. – Так мы не договаривались, парни, – произнес он, стараясь не упустить из виду Риммхиша со своим мешком. Главной ценностью в его суме являлась лютня с устройством связи и голопроектором-пугалкой. В принципе, их можно было бы имплантировать, но Тревельян решил, что двух имплантов, врача и Советника, ему хватит. Его не зря считали одним из лучших наблюдателей ФРИК; в любом мире и в любой ситуации он умел защитить свое добро. Но Куссах и Боссин об этом не знали. – Стой, не дергайся, и будешь жив, – прорычал Четыре Пальца, поигрывая ножиком. – Стой смирно, и я тебе песенку спою… пц-пц-пц… – А я волосню на память отрежу, – молвил Боссин, хватая за левую бакенбарду. – Как у того купца… хо-хо!.. у купца с гзорской посудины… Помнишь, Куссах? Которого мы… Договорить он не успел, ибо локоть Тревельяна врезался ему под ребра. Выронив нож и сложившись вдвое, Боссин рухнул на землю и засучил ногами, не в силах вздохнуть. «Дай стервецам по сусалам! – взревел под черепом командор. – Сверни носопыры набок! Ишь, развесили свои хоботы, гадюки паскудные!» Выполняя этот совет, Тревельян ударил Куссаха ребром ладони в переносицу и добавил коленом в промежность. Потом в несколько скачков нагнал Риммхиша, вырвал тяжелую флягу и опустил ему на затылок. Что-то треснуло, но все-таки не кость, а глина; фляга разлетелась осколками, а Риммхиш, лишившись чувств, ткнулся носом в кучу нечистот. Убедившись, что он дышит и что вина в его волосах гораздо больше, чем крови, Тревельян подобрал свой мешок и вернулся к Боссину и Куссаху. Оба валялись на грязной земле и пялились на него с нескрываемым ужасом. Присев на корточки, Тревельян вытащил кинжал. Убивать он их не собирался, но клинок – веский довод в пользу честности. – Пощади, страж справедливости! – выдавил Куссах, шмыгая разбитым носом. – Хрр… Пощади, во имя Троих! Мы не поверили, что ты из Братства! – Никогда бы… – прохрипел Боссин, – никогда бы… руку… не подняли… – Не поверили? – переспросил Тревельян. – А почему? – Чтоб истинный рапсод заявился к «Синему киту»… хрр… не побрезговал… невиданное дело, клянусь китовьей задницей! У вас же есть свои Дома… И в этом вонючем Бенгоде тоже… Надо учесть на будущее, решил Тревельян и поднес лезвие кинжала к глотке Куссаха. – Дальнейшее будет зависеть от твоей откровенности, пац. С какого вы корабля? – С «Пьяной волны», милостивый господин. – Чем промышляете? Четыре Пальца отвел взгляд: – Так, ловим по мелочи… не китов, а купцов. – Про земли на востоке что-то слышали? Ты, или этот ваш Цилад, или кто другой? – Цилад с пьяных глаз что хочешь в трюм нагрузит… Только нет на востоке земель, там Оправа Кольца в руке Таван-Геза. Ты, рапсод, об этом лучше знаешь. Никто туда не плавал… никогда… – Ну, черт с вами, живите, – с разочарованием сказал Тревельян и поднялся на ноги. Оставив трех пиратов позади, он вышел из проулка и пересек портовый район, направляясь к городской цитадели и сигнальной башне. За башней, в самом начале имперского тракта, располагалось нечто немыслимое в средневековой Европе – станция с пассажирскими каретами, местным аналогом фаэтонов и дилижансов. Возможно, какой-то отправлялся ночью или рано утром… В Бенгоде, как подсказывала интуиция, делать Тревельяну было нечего. «Зря ты этих гиен не дорезал… Зря!» – недовольно пробурчал командор. «Кровожадный ты, дед, – отозвался Тревельян. – А про устав Фонда помнишь? Пункт четыре, подпункт «а»: без большой нужды не резать». «Когда мы накрыли пиратский вертеп в Поясе Астероидов, я про устав не вспоминал. Раскрыли шлюз, и одного за другим, прямо в пустоту… – Он смолк, затем поинтересовался: – Куда теперь?» «В Рори, местную столицу. А оттуда – на север, в Этланд». «Что ты там забыл?» «Надо узнать про одну личность почти исторического масштаба. Про Дартаха Высоколобого… Как жил, что делал и чем его жизнь завершилась. Помнишь о Дартахе?» «Список имен в меня загрузили, – проворчал Советник. – Это тот самый Дартах, которому подбросили идею шарообразности мира. Скорее всего, кончил жизнь подвешенным на крюк. Кажется, такие здесь обычаи?» «Так больших злодеев казнят, – возразил Тревельян, шагая по безлюдной улице и слушая, как вдали перекликаются сторожа. – Дартах же был безобидным картографом. Правда, весьма настырным». «Настырных вешают в первую очередь», – подвел итог дискуссии командор и замолчал. Обогнув сигнальную башню, Тревельян вышел к станции и ровной, как древко копья, имперской дороге, серой лентой тянувшейся на запад. В самом ее начале был воздвигнут гранитный пилон пятиметровой высоты с надписью, сделанной крупными четкими буквами. Надпись гласила: «Повеление Светлого Дома тверже камня, на котором оно высечено». Рядом с пилоном стоял фаэтон, и в него, при свете фонарей, уже забирались пассажиры.Глава 3 СТРАНА ХАЙ-ТА

Возможно, дороги были самым большим, самым восхитительным чудом Осиера. Они тянулись с востока на запад от одного океана до другого, раздваивались, растраивались и расчетверялись, соединяя все цивилизованные страны континента, лежавшие в умеренных широтах и в зоне субтропиков. Они пересекали леса, луга и поля, взбирались серпантином на горные перевалы, шли по ущельям, ныряли в пробитые в скалах тоннели, взбегали на мосты, переброшенные через реки и каналы. Они связывали столицы полусотни держав и имперских провинций, все крупные порты и города, и от них отходили тракты местного значения – к городкам, селениям и деревням, к военным лагерям и арсеналам, к верфям, рудникам и каменоломням, к солеварням и лесным вырубкам, к сельским угодьям, латифундиям знати, плантациям пальм, фруктовым рощам и виноградникам. С их помощью с одного конца материка на другой можно было попасть за семьдесят суток, что было бесспорным достижением осиерских строителей – ведь с востока на запад континент простирался на двадцать пять тысяч километров. Правда, дальний юг и крайний север имперские тракты не охватывали; на севере находились непроходимые топи и болота, а за ними льды, тогда как юг, примерно третья часть материка, был покрыт джунглями, и там текли огромные реки, по которым можно было добраться до самых отдаленных мест. Дороги являлись чудом не только в силу их протяженности и разветвленности, наличия тоннелей, мостов и твердого каменного покрытия. При них и рядом с ними располагался комплекс сооружений и средств, неразрывно связанных с преодолением пространства тем или иным способом, при помощи звука, света, колес повозок, конских копыт и человеческих ног. Через каждые тридцать-сорок километров находились постоялые дворы, конюшни с лошадьми для пассажирских фаэтонов и грузовых телег, колодцы, кузницы и каретные мастерские, склады провианта, рынки, таверны и кабаки. Каждое из этих мест служило опорным пунктом связи, а также охраны порядка и законности; при нем находились воинский отряд и сигнальная башня с обученными людьми, передававшими сообщения с помощью труб, барабанов и вспышек огня. Через каждые пять-восемь километров стоял гранитный или базальтовый пилон с врезанным в камень законом Империи, дорожным правилом, религиозным советом либо изречением одного из императоров. Этой мудрости хватало на все верстовые столбы, так как императоров за два тысячелетия насчитывалось больше сотни, и каждый хоть раз сказал что-то умное. Пилоны служили не только к поучению, но также внушали страх перед карающей дланью владыки; нередко при них воздвигали вышки с железными крючьями и цепями, украшенные телами преступников. Наконец, по этим дорогам можно было за считаные дни перебросить отряды солдат из лагерей в любую область на западе, севере и востоке. Можно сказать, Империя властвовала и правила с помощью своих дорог. Память о титаническом труде, затраченном на их сооружение, сохранилась только в имперских Архивах. Дороги начали строить на заре времен, в легендарную эпоху владыки Уршу-Чага, который объединил Семь Провинций, и продолжали эту работу в течение следующих шести веков, шаг за шагом продвигаясь за Кольцевой хребет к континентальному побережью. Дороги и все сооружения при них существовали уже два тысячелетия, являясь своеобразной премией Империи, даром предков за отсутствие войн, разрушительных нашествий варваров, религиозной и расовой розни – словом, тех социальных катаклизмов, что потрясали Китай и уничтожили Рим и Византию. Империя, конечно, воевала, но на протяжении многих и многих веков это были локальные конфликты, связанные с подавлением периферийных властолюбцев, возомнивших, что их не достать за реками, лесами и горами. Но император приказывал, и их доставали, тащили к ближайшей дороге и вешали на крюк. Ибо повеление Светлого Дома тверже камня, на котором оно высечено.* * *