Мерлин [Стивен Лохед] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Стивен Лохед Мерлин

Памяти Джеймса Л. Джонсона

Десять колец, девять гривн золотыхУ древних было вождей;Добродетелей — восемь, и семь греховЖалящих души людей;Шесть — это сумма земли и небес,Отвага и кротость в ней;Судов от брега отплыло пять,Пять спаслось кораблей;Четыре царя отправились в путь,Три царства в величии дней;Страх и любовь двоих свелиСреди зеленых полей;Мир лишь один, и Бог один —Владыка вселенной всей.Рожденье одно предсказала звезда,Друиды поверили ей[1].

Пролог

Поверите? Они хотели убить Артура. И убили бы, если б не я. Глупцы! Да как они смели! Конечно, Утер никогда не блистал умом. А вот от Игерны я ждал большего — у нее было наследственное чутье. Однако она боялась. Да, боялась пересудов, своего внезапного возвышения, боялась Утера и стремилась во всем ему угодить. Она была так молода. Итак, Артура надо было спасать, как бы дорого мне это ни стоило. Я своими путями проведал о страшном замысле и немедленно отправился к Утеру. Разумеется, он стал отпираться. — Я что, по-твоему, рехнулся? — орал он. Он всегда орал. — Это может быть мальчик, — продолжал он, пряча лукавую усмешку, — и тогда речь идет о моем наследнике!! Утер — воин, и здесь все по крайней мере без обмана: сталь не врет. Счастье его — он родился в свое время. Он никогда не сумел бы достойно управлять городом, тем паче провинцией: он лжец, каких поискать. Страной он повелевал, держа в одной руке меч, в другой дубинку: меч для саксов, дубинку для подвластных ему удельных князьков. От Игерны тоже трудно было добиться толку. Она стояла молча, ломала длинные белые пальцы и завязывала узлами край шелковой пелерины, глядя на меня огромными ланьими глазами, которые пленили Утера. Живот ее только-только начал круглиться — она была месяце на четвертом-пятом, не больше. Однако и это достаточный срок для того, чтобы задуматься о предстоящем злодействе. Сомневаюсь, чтобы мать смогла хладнокровно убить дитя или спокойно смотреть, как это сделает другой. Насчет Утера не знаю… у него крепкая рука и блуждающий взгляд. Пендрагон Британии. Он не останавливался ни перед чем — и в этом больше чем наполовину таилась разгадка его власти над местными вождями. Да, он бы исполнил задуманное, не дрогнув. За окном били о черную скалу волны и кричали белые чайки. Игерна коснулась рукой живота — погладила его пальцами; я понял, что она услышит доводы разума. Игерна будет союзницей. Значит, неважно, что скажет или чего не скажет Утер, в чем он сознается, а в чем нет. Все равно будет по-моему… По-моему… Вышло или нет? Не знаю. Но я забежал вперед. Как всегда. Это будет история Артура. Но, чтобы понять Артура, мало знать историю его рождения. Надо понять страну. Нашу страну, Остров Могущественного. И надо понять меня, ибо Артур — творение моих рук.Книга первая Король

Глава первая

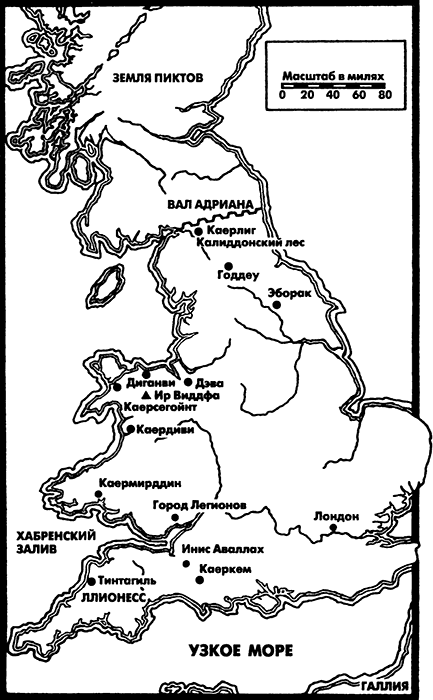

Много лет пришло и ушло с тех пор, как я проснулся в этом царстве миров. Слишком много смертей и болезней, тьмы, войны, зла. Да, великого зла. Однако сперва жизнь сверкала красками, словно восход на море или лунный свет на воде, словно золотая гривна на шее моего деда Эльфина. Она была яркой, говорю я вам, и полной радостей. Знаю, воспоминания детства у всех подернуты золотистой дымкой, но это не умаляет их правдивости. Все и впрямь было прекрасно. Мерлин… Кречет… Странное имя. Без сомнения, отец выбрал бы мне другое. Однако простим матери эту причуду. Мерлин — Мирддин на языке отца — мне подходит. И все же у каждого человека — два имени: то, что ему дали, и то, что он заслужил. Эмрис — это имя я заслужил, и оно мое по праву. Эмрис — бессмертный… Эмрис — божественный… Эмрис Вледиг, король и пророк своего народа. Амброзий для говорящих по-латыни и Эмбреис для жителей Южной Британии и Логрии. Однако для кимров с холмистых просторов запада я — Мирддин Эмрис. И поскольку среди них рос мой отец, я считаю их своим народом. Мать давным-давно объяснила, что это не так, но вера в наше родство согревает меня, как, думаю, согревала отца в минуты сомнений. Сомнений в мире ничуть не меньше, чем зла. Они тоже слуги лукавого, и не из последних. А сколько еще других…. Ладно, ладно, довольно бормотать, Мерлин. Что за сокровища из своей опустошенной казны выложишь ты перед нами?Я беру посох, ворошу уголья и вновь вижу образы самого раннего детства: Инис Аваллах, Остров Аваллаха. Дом моего деда, царя Аваллаха, Короля-рыболова, первый дом, который я помню. Здесь, в блестящих залах его дворца, я сделал первые неуверенные шажки. Видите, вот яблоневые рощи в белом цвету, соленые болота, зеркальная гладь озер у подножия Тора, беленая церковка на соседнем холме. А вот и сам Король-рыболов: черноволосый, насупленный, как летняя гроза, полулежащий на алом шелковом ложе, он внушал трехлетнему ребенку страх, хотя и относился ко мне с большой добротой. А вот и моя мать, Харита, высокая и стройная, неподражаемо величественная, настолько прекрасная, что рядом с ней меркнет обычная красота. Златовласая дочь Ллеу-Солнца, Владычица Озера, хозяйка Аваллона, королева фей (ее имена и звания, как и мои, множатся со временем) — этими и другими словами называют ее люди, и они правы. Мать никогда не скрывала, что я — ее единственное сокровище. Добрый священник Давид объяснил, что я — возлюбленное чадо Живого Бога; рассказы о Сыне Божьем, Иисусе, воспламенили мне сердце верой, а верховный друид Хафган, мудрый и преданный слуга, пробудил во мне ненасытную жажду знаний. Если на свете чего-то недоставало, я об этом не ведал, как не ведал страха или чувства опасности. Дни моего детства были исполнены покоя и изобилия. Время и события остального мира почти не достигали Инис Аваллаха — приглушенный рокот, тихий, словно завывания черных человечков банши в каменных кольцах на вершинах далеких холмов, и далекий, словно вой пурги над могучею Ир Виддфа на скалистом и мрачном севере. Разумеется, все вокруг было не так гладко, но в солнечно-сладкие дни моих первых воспоминаний мы жили, как древние боги, свысока взирая на дрязги простых людишек. Мы были Дивным Народом, волшебными существами с Западных земель, обитателями Стеклянного Острова. Те, с кем мы делили этот болотистый край, страшились нас и почитали. Нам это было с руки — отгоняло нежелательных чужаков. Мы не были сильны той силой, которую обычно уважают, и паутина слухов защищала нас не хуже мечей и копий. Если вам, живущим в эпоху разума и мощи, такая защита покажется слабой и ненадежной, то я скажу, что вы ошибаетесь. В те времена человек жил, окруженный верованиями, древними, как сам страх, и предрассудки эти сложно было изменить, не то что рассеять. Только взгляните! Вот и сам Аваллах стоит передо мной росистым утром. Он по обыкновению держится за бок, как всегда, при виде меня улыбка сверкает в черной бороде. Он говорит: «Идем, соколик, рыбки зовут — соскучились. Возьмем-ка ладью и посмотрим, не вызволим ли щуку-другую из воды». Рука в руке, мы спускаемся к озеру. Садимся в лодку. Аваллах гребет, маленький Мерлин крепко держится ручонками за борт. Аваллах смеется, поет, рассказывает грустные повести о погибшей Атлантиде, а я слушаю, как умеют слушать одни дети, — всем сердцем. Солнце поднимается в зенит. Я смотрю на заросший тростником берег и вижу мать. Она ловит мой взгляд, машет рукой, зовет нас. Аваллах разворачивает челнок, гребет к ней, мы возвращаемся во дворец. Мама никогда не говорит, но я знаю — ей тревожно, когда она слишком долго меня не видит. Тогда я не понимал, отчего; теперь понимаю. Однако для трехлетнего ребенка жизнь — стремительная череда радостей, проносящихся в мире столь разнообразном, что понять его или ощутить можно лишь во внезапной вспышке озарения — как, впрочем, не только в детстве. И в каждую минуту тебе доступно неисчислимое множество чудес. При всей своей малости я глубоко и надолго нырял в ошеломляющий поток ощущений и каждый вечер валился с ног, опьяненный жизнью, едва живой от усталости. Если Инис Аваллах был для меня всем миром, то в нем мне предоставили полную свободу. Не было такого закутка, который я не изучил, и каждый уголок принадлежал мне. Конюшни, кухни, парадный зал, опочивальни, галерея, портик, сады — я бродил где мне вздумается. Даже короля не слушались бы так — любой мой детский каприз немедленно исполнялся. Так я рано познал суть и удобства власти. Великий Свет, тебе ведомо, что я сам никогда к ней не стремился! Мне предлагали власть, и я ее принимал. Что здесь было дурного? Впрочем, в те дни на власть смотрели иначе. Люди сами решали, что хорошо, что дурно. Иногда они рассуждали правильно, чаще — нет. Не было на земле судьи, не было образца для подражания, чтобы взглянуть со словами: «Видите, вот так надо поступать!». Царь вершил правосудие мечом, и его воля звалась истиной. Вам полезно об этом помнить. Представления об истине и справедливости явились позже, гораздо позже. Прежде надо было воздвигнуть основание, на котором следовало строить человека. В те дни Остров Могущественного потрясали усобицы, такие привычные теперь, но очень редкие в то время. Цари и князья боролись за власть и влияние. Цари, сказал я? Царей в ту пору развелось больше, чем овец, князей — больше, чем воронья на поле сражения, алчных людишек — больше, чем лососей во время нереста. И каждый князь и князек, вождь и король племени, каждый выскочка на службе у римлян рвал, что удастся, из пасти наступающей Ночи, думая, что вот, тьма сгустится, а он будет сидеть у себя в норе и обжираться добычей. Скольким она стала поперек горла?

Как я говорил, времена были тревожные, как для разума и сердца, так и для духа. Главным впечатлением раннего детства стали окружавшие меня мир и любовь. Даже тогда я знал, как это необычно, но дети воспринимают необычное как должное. Осознавал ли я то, что отделяло меня от остальных людей? Чувствовал ли свою избранность? Один случай из тех дней накрепко застрял в памяти. Как-то при встрече с Блезом, моим наставником и другом (мы занимались с ним каждый день), у меня возник вопрос. — Блез, — спросил я, — почему Хафган такой старый? Мы сидели в яблоневой роще на склоне Тора и смотрели, как бегут на запад облака. Мне было, наверное, не больше пяти лет. — Ты считаешь его старым? — Он старый, если столько знает. — Да, конечно, Хафган живет долго и многое успел повидать. Он очень мудр. — Я тоже хочу стать таким мудрым. — Зачем? — спросил он, склоняя голову на бок. — Чтобы все знать, — отвечал я. — А когда все узнаешь, что будешь делать? — Стану королем и всем расскажу. Да, уже тогда я знал, что стану королем. Не помню, чтобы мне кто-нибудь это говорил, но я угадывал свое предназначение. Я и сегодня слышу ответ так ясно, как если бы Блез обращался ко мне сейчас: «Большое дело — быть королем. Да, большое дело. Но есть власть, перед которой склоняются и короли. Узнай ее, и, будь на тебе хоть царская гривна, хоть нищенское отрепье, имя твое навеки останется в людских умах». Разумеется, я не понял ни слова, но запомнил все от начала до конца. Так что вопрос о возрасте по-прежнему меня занимал, когда на следующий день приехал дедушка Эльфин (он частенько меня навещал). Не успели гости слезть с коней и поздороваться, как я направился к верховному друиду (он всегда сопровождал владыку Эльфина), потянул его за мантию и спросил: — Сколько тебе лет, Хафган? — А как по-твоему, Мирддин Бах? — Дымчато-серые глаза весело поблескивали, хотя я редко видел, чтобы Хафган улыбался. — Думаю, ты старый, как дуб на церковном холме, — важно объявил я. Он рассмеялся. Остальные замолкли и повернули головы в нашу сторону. Друид взял меня за руку и отвел в сторонку. — Нет, — объяснил он, — я не настолько стар. Однако по людским меркам я впрямь долгожитель. Однако что я? Вот ты и правда проживешь столько, что сравняешься годами с древнейшими дубами на Острове Могущественного, а то и перерастешь их. — Он крепко сжал мою руку. — Тебе много дано, — серьезно произнес он, — и, как прочел мне в книге Давид, с тебя многое спросится. — Неужели я вправду буду старый, как дуб? Хафган поднял плечи и покачал головой: — Кто может знать наверняка? К чести Хафгана, надо сказать, что он, хоть и знал о моей избранности, никогда не обременял меня этим знанием, не пробуждал преждевременных надежд. Без сомнения, у него был опыт общения с чудо-ребенком, ведь он воспитывал моего отца и многому успел научиться. Ах, Хафган, видел бы ты меня сейчас! После того посещения, которое, впрочем, ничем не отличалось от прошлых, я стал забираться дальше от дома: посещал Летние земли, которые для меня были целым огромным миром. Летними землями нарек их Талиесин, когда Аваллах поселил там его народ. Дедушка Эльфин и бабушка Ронвен всегда радовались моим приездам и тут же принимались меня баловать, сводя на нет многомесячные мамины усилия. Харита никогда не сердилась, ни разу и словом не намекнула, что они напрасно потакают моим капризам, предоставляя им воспитывать меня по своему усмотрению. Это в частности включало в себя уроки обращения с оружием, которые давал мне воевода Эльфина, силач Киалл, возившийся с нами — малышами, хотя на нем лежала забота о всей дружине. Киалл вырезал мне мой первый деревянный меч, да и копье тоже. Меч был тонкий, легкий и не длиннее моей руки, но я считал его непобедимым. Этим деревянным мечом Киалл показывал мне, как надо наносить и отбивать удары, рубить наотмашь; копье следовало метко бросать в цель любой рукой с опорой на любую ногу. Он учил меня сидеть на лошади, направляя ее коленями, показывая, как в случае нужды следует заслониться ею вместо щита. На шестом году жизни я провел целое лето у Эльфина. Хафган и Киалл только что не дрались из-за меня. Кроме них, я почти никого не видел. Мать заехала на несколько дней, и я расстроился, думая, что она надумала забрать меня. Однако она просто решила меня навестить. Убедившись, что все благополучно — в этом ее уверили Хафган и Киалл, — она вернулась в Инис Аваллах, а я остался в Каеркеме. Так было положено начало порядку, который соблюдался потом несколько лет кряду: зима в Инис Аваллахе с Давидом и Блезом, лето в Каеркеме с Эльфином и Киаллом. Каер Эльфина отличался от Аваллахова дворца решительно всем: там — холодные высоты рассудочного изящества и запредельной красы, здесь — земная явь камня, пота и стали. «Мозги и кровь» — сформулировал однажды Киалл. — Да? — Мозги и кровь, парень, — повторил он. — То и другое у тебя есть, и это все, что нужно воину. — А я стану воином? — Станешь, если мне не помешают, — сказал он, опираясь жилистыми ладонями на рукоять длинного меча. — У тебя дар от самого Ллеу — ты быстр, как вода, легконог, как кошка, мне уже трудновато за тобою угнаться. Осталось немножко мяса на косточки нарастить, а это дело времени. Мне были приятны его слова, и я знал, что они правдивы. Я и впрямь был проворней других мальчишек, мог потягаться с ребятами вдвое старше себя и легко справлялся с двумя сверстниками. Многих изумляло, что я вытворяю со своим телом, я же не видел в этом ничего странного. Напротив, я удивлялся, что не все так владеют мышцами, не все могут сплавить тело и мозг воедино. Стыдно признаться, но из-за этого я изрядно задирал нос. Смирение приходит с опозданием, если вообще приходит. Итак, я рано узнал две вещи: я буду жить долго и стану королем. И третья: мне удастся либо не удастся обрести Покров Власти, о котором говорил Блез. Я не видел особой причины к этому стремиться, поэтому вскоре и думать забыл про сам разговор. Однако я очень хотел быть воином. Знай я хоть в малой мере, как огорчает это мою мать, я бы хоть немного сдерживал свое рвение, по крайней мере в ее присутствии. Впрочем, я был глуп и слеп и ни о чем другом не говорил. Я трудился без устали, и труд был мне в радость. Я просыпался первым в мальчишеском доме и до рассвета выбегал во двор поупражняться в фехтовании, верховой езде, бросании копья, искусстве обращения со щитом или рукопашной борьбе… Я занимался как одержимый. Лето пролетело в угаре мальчишеской страсти; я молился, чтоб оно не кончилось никогда. Однако оно кончилось, и я вернулся в Инис Аваллах в сопровождении Блеза и отряда воинов. Помню, как мы ехали: стояли светлые осенние дни, мы проезжали мимо созревших нив, через селения, где нас тепло привечали и кормили как на убой. Мама несказанно обрадовалась моему возвращению, но я уловил и ее печаль. И еще я заметил, что она провожает глазами каждый мой шаг, надолго задерживается взглядом на моем лице. Неужто я так изменился за несколько месяцев в Каеркеме? — Ты так быстро растешь, соколик мой, — сказала она. — Скоро улетишь из своего гнездышка. — Я никуда отсюда не денусь. Куда мне идти? — искренне удивился я. Мысль покинуть Инис Аваллах никогда не приходила мне в голову. Харита легонько повела плечами. — Выберешь место и поселишься там. Ведь ты должен стать Властителем Лета. Так вот о чем она думала! — Но ведь на самом деле такого места нет, правда, мама? Она улыбнулась чуть печально и покачала головой. — Нет. Сейчас нет. Это тебе, родненький, предстоит создать Царство Лета. — Я думал, Летние земли… — Нет. — Она снова покачала головой, но печаль уже ушла, и я увидел, как блеснули ее глаза. — Летние земли — не то царство, о котором мечтал твой отец, хотя, может быть, здесь он и думал его создать. Летнее царство там, где живет Повелитель Лета. Тебе надо лишь провозгласить себя королем. Мы и прежде говорили о Царстве Лета, но сейчас разговор получился совсем иным. Это Царство перестало быть маминой сказкой. Я почувствовал, что оно в некотором смысле действительно существует, надо лишь вызвать его к жизни. И впервые я понял, что моя судьба, как и судьба моего отца, накрепко сплетена с видением этой дивной земли. Осенью я вернулся к занятиям с Давидом, священником в нашем храме. Я читал по его священным книгам, ветхим и выцветшим, а потом мы обсуждали прочитанное. В то же время Блез наставлял меня в друидическом знании. И тому и другому я предавался с не меньшим рвением, чем летним урокам военного мастерства. Сознаюсь, это было непросто. Порою я чувствовал, что разрываюсь на части, как ни оберегали меня Блез и Давид, а более заботливых наставников не было еще ни у одного мальчика. Наверное, иначе и быть не может, когда так сильно хочешь все сразу. Мои учителя видели, как я себя изматываю, и огорчались. — Не стоит себя так терзать, Мирддин, — как-то сказал мне Блез в тоскливый промозглый зимний вечер, когда я тщетно пытался затвердить длиннейшую «Битву деревьев». — Тебе совершенно необязательно становиться бардом. Погляди вокруг — многие и без этого живут. — Мой отец, Талиесин, был бардом. Хафган говорит — величайшим бардом всех времен. — Так он считает. — А ты нет? Он рассмеялся: — Разве можно перечить верховному друиду? — Ты не ответил на мой вопрос. — Ладно. — Он надолго замолчал. — Да, твой отец был величайшим из нас, более того, он был мне другом и братом. Но… — Он предостерегающе поднял палец. — …Талиесин был… — Блез снова надолго замолк и слегка дернул плечами, раздумав говорить то, что уже было начал. — Но не каждый может стать тем, кем он был, или достичь его высот. — Я обязательно стану бардом. Я буду стараться изо всех сил, Блез. Обещаю. Он покачал головой. — Дело не в старании, Сокол. — А в чем? Чего ты от меня хочешь? — захныкал я. — Только скажи. В карих глазах наставника светилось сочувствие; он хотел, как мог, мне помочь. — Ваши дары различны, Мерлин. Ты не можешь стать своим отцом. Тогда я не воспринял его слов, но потом много раз воспоминал. — Я стану бардом, Блез.

Я Мерлин, и я бессмертен. Что это — каприз природы? Дар матери? Наследие отца? Не знаю, как такое случилось, но это правда. Не знаю я и другого — откуда берутся слова, что наполняют мою голову и падают с уст, словно пламя, на хворост людских сердец. Слова, образы… так есть, было и будет… Мне довольно взглянуть. Чаша черной дубовой воды, тлеющие угли в костре, дым, облака, самые лица людей — я гляжу, и мгла расступается, и мне удается чуть-чуть заглянуть на спутанные тропинки времен. Бывали ли такие времена? Нет! Ни столь великих, ни столь ужасных. Знай люди, что грядет, что ждет последнего из них, затрепетали бы, сникли, закрыли головы и заткнули рты плащами, чтобы не завопить. Неведение — их благословение и проклятие. Но я знаю; я, Мерлин, всегда знаю наперед.

Глава вторая

— У мальчишки глаза, как у хищной птицы, — сказал Максим, кладя руку мне на голову и заглядывая в лицо. Ему ли было не знать — вот уж у кого был взгляд хищника. — Ни у кого не припомню таких — словно желтое золото. — Улыбка его полоснула, как нож. — Скажи мне, Мерлинус, что видят твои золотые очи? Странный вопрос для семилетнего мальчика. Но в мозгу моем возник образ: меч — не широкий и короткий, как у легионеров, а длинный кельтский — заостренная книзу певучая молния. Рукоять — бронза, обвитая серебром, — увенчана царственным аметистом. На камне резной Орел Легиона, яростный и горделивый; лучи света сходятся в его черном сердце, и сам он горит глубоким и ровным огнем. — Вижу меч, — сказал я. — Рукоять серебряная с лиловым камнем, на нем вырезан орел. Это императорский меч. И Максим, и владыка Эльфин — отец моего отца, стоящий рядом со мной, — изумились, как будто я изрек великое и страшное пророчество. А я всего лишь сказал, что вижу! Магн Максим, командующий британскими легионами, с любопытством уставился на меня: — А что еще ты видишь, дружок? Я закрыл глаза. — Вижу кольцо королей: они застыли в круг, словно камни. Посреди женщина на коленях, в руках у ней Меч Британии. Она говорит, но никто ей не внемлет. Клинок ржавеет, всеми забытый. Римляне повсюду видят знамения, но вряд ли он ждал чего-то подобного именно от меня. Мгновение он смотрел в упор, и я почувствовал, как его пальцы у меня на макушке ослабли. Потом он резко отвернулся и сказал: — Король Эльфин, а ты все так же крепок. Не размяк на мягкой земле. Они с дедом под руку пошли прочь: двое старых друзей, двое равных. В то утро, когда он приехал, мы были в Каеркеме. Я объезжал пони, подарок Эльфина, торопясь приучить его к узде за несколько дней, остававшихся до отъезда домой. Черно-белый конек оказался сущим козленком. Простое дело превратилось в настоящую войну между моей волей и его, причем главные потери несла моя сторона. Солнце садилось, поднимался туман. Лесные голуби возвращались на свои гнезда, в неподвижном, пронизанном вечерним светом воздухе носились стрижи. И тут я услышал то, от чего окаменел и обратился в слух: ритмичный, гулкий рокот, от которого дрожала сама земля. Киалл, дедушкин воевода, взглянул на меня и встревожился: — В чем дело, Мирддин Бах? Что случилось? «Мирддин Бах», называл он меня, «маленький сокол». Вместо ответа я повернулся лицом к востоку и, бросив веревочную уздечку, припустил к крепостному валу, крича на ходу: — Быстрей! Быстрей! Он идет! Если бы меня спросили, кто идет, я бы не нашел ответа. Однако стоило нам выглянуть в щель между заостренными бревнами, как стало ясно — к нам приближается кто-то важный. Вдалеке, в долине, мы различили двойную извивающуюся линию — колонну на марше. Она двигалась на северо-запад, и рокот, который я слышал, был боем походных барабанов и мерной поступью ног по старой дороге. Свет уходящего дня блестел на щитах, впереди качались значки с орлами. Над колонной клубами вилась пыль, позади тянулись обозные фуры. Там было не меньше тысячи человек. Киалл только раз взглянул за частокол и тут же послал дружинника к лорду Эльфину. — Это Максен, — подтвердил тот, когда подошел к нам. — Вот и я смекаю, — загадочно отвечал Киалл. — Давно его не было, — промолвил мой дед. — Надо готовить встречу. — Думаешь, заглянет к нам? — Разумеется. Скоро стемнеет, ему надо будет где-то остановиться на ночлег. Отправь к нему почетную стражу. — Сейчас отправлю, господин. И Киалл быстрым шагом направился через каер. Мы с дедом продолжали следить за колонной. — Он что, король? — спросил я, хотя в ответе не сомневался. Я еще никогда не видел, чтобы кого-либо сопровождала такая огромная дружина. — Король? Нет, Мирддин Бах, он Dux Britanniarum и подчиняется только императору Грациану. — Dux? Дюк? Это что-то по-латыни? — Вроде воеводы, — объяснил Эльфин, — только гораздо больше: он командует всеми римскими войсками на Острове Могущественного. Некоторые говорят, что он сам со временем станет императором, хотя, как я посмотрю, у начальника когорты власти будет побольше, чем у кесаря. Вскоре из ворот выехал Киалл с десятью дружинниками. Вернулись они в сопровождении тридцати римлян. Вид римских легионеров поразил меня: крупные, коренастые, в нагрудных кожаных или медных доспехах, с широкими короткими мечами или уродливыми копьями. Ноги их обмотаны красной тканью и до середины бедра перехвачены ремнями тяжелых, подбитых гвоздями сандалий. Всадники прогрохотали по извилистой дороге к воротам каера, а я побежал вдоль стены, чтобы встретить их. Бревенчатые ворота распахнулись, подкованные железом лошади во весь опор влетели в поселок. Двое воинов держали значки с орлами, посередине ехал Максим — его богатый красный плащ был в дорожной пыли, бурое от загара лицо обрамляла короткая черная бородка. Он натянул поводья, спешился и пошел навстречу Эльфину. Они дружески обнялись, и я впервые понял, что мой дед — человек незаурядный. Сейчас, когда я видел его рядом с могущественным чужаком, у меня занялся дух. То был уже не просто мой дедушка, а полновластный король. Остальные всадники въехали в каер. Эльфин обернулся и подозвал меня. Я стоял, вытянувшись в струнку, покуда военачальник Британии внимательно разглядывал меня. Его черные глаза пронзали насквозь, как острие копья. — Здрав будь, Мерлинус, — сказал он голосом, хриплым от усталости и пыли. — Приветствую тебя от имени матери городов — Рима. Максим взял мою ладонь и вложил в нее золотую монетку с изображением Победы. Так я впервые увидел Магна Максима, Dux Britanniarum, верховного воеводу Британии. И тогда-то перед его лицом я изрек свое первое пророчество. В ту ночь был пир. В конце концов не каждый день у нас гостит главный военачальник Британии. Гостей то и дело обносили медом, и я чуть с ног не сбился, наполняя рога, кубки и чаши. В чаду от жареного мяса терялись бревенчатые стены, громкая похвальба сотрясала воздух — воины расписывали свои подвиги в любви и на войне. Я носился с кувшином и ликовал, что меня допустили на пир взрослых, пусть даже только прислуживать. Потом, когда догорели факелы и лампады, Хафган, верховный друид моего деда, принес арфу и спел сказание о Трех губительных язвах. Все хохотали до упаду, и я вместе со всеми, счастливый тем, что меня оставили веселиться с большими, а не отправили спать в мальчишеский дом. Что за ночь! Разгульная, хмельная! Тогда я понял, что верх счастья — сидеть королем в просторных палатах среди бесстрашных соратников, и поклялся, что со временем всего этого добьюсь. Больше я с Максимом не говорил, хотя на следующий день перед отъездом военачальника они с дедом долго беседовали. Я сказал, что не говорил с ним, но, уже садясь в седло, Максим увидел меня, медленно поднял руку и коснулся лба тыльной стороной ладони — знак почтения, странный по отношению к ребенку. И Максим постарался, чтобы его никто не заметил. Он попрощался с дедом — они по-родственному стиснули друг другу руки — и поскакал вместе с отрядом. С земляного рва за частоколом я смотрел, как колонна выстроилась и двинулась по долине Кема вслед за колышущимся в небе орлом. Я никогда больше не встречал Максима. И прошло много лет, прежде чем мне въяве предстал меч, который я видел тогда. Вот почему Максим так странно на меня поглядел. И вот почему он приветствовал меня, как старшего. Так все началось. Сперва был меч, Меч Британии. И меч был Британией.Глава третья

Весной того года, когда мне исполнилось одиннадцать лет, мы с Блезом и Хафганом ездили в Гвинедд и в Край снегов, к Ир Виддфа на гористом северо-западе. Путешествие было трудным и долгим, но неизбежным — Хафган ехал на родину умирать. Он никому об этом не говорил, ибо ему было грустно расставаться с людьми. Именно разлука его печалила, а не смерть; Хафган давным-давно примирился с Богом и знал, что смерть — тесные врата в иную, лучшую жизнь. Как ни горько было прощаться с родичами, очень уж хотелось ему перед смертью еще раз увидеть родимые края. Эльфин настоял на том, чтобы с нами отправился отряд воинов; в противном случае это сделал бы Аваллах. Сам Хафган предпочел бы обойтись без такой почести, но он понимал, что охранять будут не его, и поневоле согласился. Воинов было девять, так что вместе с нами выходило двенадцать человек. В путь двинулись вскоре после Бельтана, праздника, когда жгут костры, встречая приход весны. Хафган и воины заехали в Инис Аваллах, где в нетерпении дожидались мы с Блезом. В день отъезда я вскочил пораньше, оделся и выбежал во двор, где с изумлением увидел свою мать, одетую для поездки верхом в короткий плащ и высокие сапоги. Волосы она заплела в косу и подвязала белым кожаным шнурком, который носила еще на бычьей арене. Она держала в поводу серого жеребца, и я сперва подумал, что конь предназначен мне. Хафган стоял рядом с ней, и они тихо переговаривались, дожидаясь остальных. Я поздоровался и сказал, что лучше взял бы своего черно-белого пони. — Лучше, чем что? — удивилась Харита. — Лучше, чем этого жеребца. — Я добавил, что люблю пони и собирался ехать на нем. Мама рассмеялась и сказала: — Ты не единственный, кто научился закидывать ногу в седло. Только тут я заметил ее наряд. — Ты тоже едешь? — Пора мне увидеть края, где вырос твой отец, — объяснил она, — и потом, Хафган меня позвал, и я очень обрадовалась. Мы сейчас договорились остановиться в Диведе. Хотелось бы повидать Мелвиса и Пендарана, а тебе я покажу, где ты родился. Ну как, нравится? Нравилось мне это или нет, но она твердо вознамерилась ехать, и спорить было бессмысленно. Однако зря я думал, что она испортит нам путешествие: мама легко сносила все тяготы пути. Нам не пришлось из-за нее мешкать в дороге, а знакомые картины оживили в ней тысячи воспоминаний об отце, и она с подробностями рассказывала о первых днях их совместной жизни. Я слушал, затаив дыхание, и начисто позабыл, что собирался воображать себя бесстрашным бойцом. Мы пересекли блестящую гладь Хафренского моря и прибыли в Город легионов. Огромная крепость, как и многие другие в этих краях, пришла в запустение, уступив былую славу соседнему городу, которым по-прежнему управлял римский чиновник. Я впервые видел римский город и не мог понять, что хорошего в прямых улицах и тесно стоящих домах. Разумеется, зрелище форума и арены меня впечатлило, но в остальном город неприятно поразил своей неестественностью. Местность, через которую лежал наш путь, радовала глаз: пологие холмы и извилистые долины, ручьи, бегущие по камням, и широкие луговые угодья для коров, овец и крепеньких местных лошадок, которых разводят здесь и продают за тридевять земель — в Лондон и Эборак. В Маридуне, куда бежали после свадьбы мои родители и где родился я, нас приняли ласково. Король Пендаран относился к маме, как к своей внучке, а ко мне, как к правнуку, и радовался нам несказанно. Он крепко обнял меня за плечи и объявил: «Я держал тебя, малыш, когда ты был не больше капустного кочана». Ветер топорщил седую гриву и, казалось, легко мог сдуть самого старика. И это грозный Алый Меч, о котором я столько слышал? Впрочем, Диведом правил его старший сын Мелвис. Под одобрительную усмешку отца он объявил, что устроит в нашу честь пир. Подвластные ему вожди со свитами в тот же вечер собрались в зале. Могущественные властители силуров и деметов издавна правили этой землей. Все триста лет римского владычества они яростно отстаивали свою независимость. Они успешно добились ее, и к выгоде для себя породнились со знатными римскими семействами, а все свое влияние направили на то, чтобы держаться подальше от императора и его присных. Подобно морской скале, они терпели, когда империя переливалась через них, и теперь, когда волны схлынули, скала стояла, как и века назад. Богатые и гордые своим богатством, они были лишены и тени тщеславия, свойственного большинству богачей. Люди простые, они держались народных обычаев, противились всему новому и, как следствие, смогли сохранить истинно кельтский дух своих предков. Кое-кто переехал в просторные виллы, выстроенные на римский манер, и даже считался римским сановником, кто-то рядился в пурпур, но глаза, смотревшие на меня в тот вечер, мало видели перемен со времен Брана Благословенного, который, если им верить, первым обосновался в этих местах. Мы с мамой сидели за высоким столом в окружении вождей и воевод, и я понемногу понимал, что утратили мои близкие, когда варвары прорвались за Вал и захватили поселения вплоть до Эборака и вдоль побережья. Да, Эльфин и кимры живут в благодатном Летнем краю, но они отрезаны от своего прошлого, а для кельта это почти равносильно смерти. Сколько же потерял народ моей матери с гибелью Атлантиды? После долгой и веселой трапезы Блез спел и получил от Мелвиса дар — золотой браслет. Тогда стали просить, чтобы спел Хафган. Он нерешительно взял арфу, встал посреди пустого квадрата, образованного столами, и начал рассеянно перебирать струны. Взгляд его остановился на мне. Он перестал играть и сделал мне знак подойти. Я послушался. Он вложил арфу мне в руки, и я подумал, что он просит меня подыграть. — Что будешь петь, верховный бард? — спросил я. — Что хочешь, маленький брат. Что ты выберешь, то и будет хорошо. Я по-прежнему думал, что он просит меня сыграть. Я провел пальцем по струне и задумался. Птицы Рианнон? Ллеу и Левелис? — Как насчет сна Арианрод? — спросил я. Он кивнул, поднял руку и отступил в сторону, оставив меня одного в самой середине зала. Я в страхе и смущении смотрел на старого певца. Он кивнул и сел на свое место по левую руку от Мелвиса. Такого еще не бывало: архидруид, верховный бард Острова Могущественного передал арфу мне, необученному мальчишке. Мне некогда было размышлять, что это значит. Все глаза устремились на меня, разговор смолк. Я сглотнул и попытался собрать разбегающиеся мысли. Слова предания начисто выскочили из головы, а от арфы в дрожащих руках проку было не больше, чем от щита из воловьей кожи. Я закрыл глаза, глубоко вздохнул, заставил пальцы пройтись по внезапно одеревеневшим струнам и открыл рот в полной уверенности, что опозорю себя и Хафгана перед собранием вождей, потому что не смогу произнести ни слога. К моему великому изумлению и облегчению, слова вспомнились в тот же миг, как я начал петь. Я пел сперва робко, потом все увереннее, видя живой отклик на лицах слушателей. Сказание было длинное. Знай я, что придется петь самому, выбрал бы другое, но молчание после него длилось никак не меньше. Я слышал шипение факелов и треск огня в очаге, чувствовал на себе взгляды деметов и силуров. Я повернулся к матери и увидел странный, восторженный взгляд, блестящие глаза… Слезы? Медленно, как после зачарованного сна, зал возвращался к жизни. Я не решался петь еще, да никто и не просил. Мелвис встал, подошел ко мне и во всеуслышанье объявил: — Лишь однажды я слышал барда, который пел так красиво и верно. Этот бард ступил под наш кров, и после песни я предложил ему свою золотую гривну. Он отказался, и сам меня одарил — одарил именем, которое я нынче ношу. — Он улыбнулся воспоминанию. — Этот бард был твой отец, Талиесин. Он снял с шеи гривну. — Теперь я предлагаю ее тебе. Если хочешь, возьми и носи за твою песнь и в память того, чье место ты отныне занял. Я не знал, что и думать. — Раз мой отец не взял твой щедрый подарок, то и мне не след. — Так скажи, что тебе дать, ни в чем отказа не будет. Владыки Диведа взирали на меня с любопытством. Я взглянул на мать, надеясь, что она жестом подскажет ответ, но она смотрела с тем же изумлением, что и все остальные. — Твоя доброта к моим близким, — начал я, — стоит больше, чем земли и золото. Посему, Мелвис, я по-прежнему твой должник. Ответ явно понравился Мелвису; он крепко обнял меня и сел на свое место. Я отдал арфу Хафгану и быстро вышел из зала. Меня переполняли мысли и чувства, которые надо было срочно привести в порядок. Через некоторое время меня отыскал Хафган. Я стоял в темном дворе, дрожа, потому что плащ позабыл, а ночь выдалась холодная. Он прикрыл меня полой своего одеяния. Некоторое время мы стояли молча. — Что это значит, Хафган? — спросил я. — Ответь, если можешь. Я думал, он не ответит. Не отводя взгляда от усеянного звездами неба, Хафган сказал: — Однажды юношей я стоял в каменном круге и видел великое и страшное знамение: звезды, как мощный огненный дождь, сыпались с небес. Эти звезды освещали дорогу тебе, Мирддин Эмрис. Я чуть не подпрыгнул. «Эмрис» следовало говорить о божестве. Хафган улыбнулся. — Не удивляйся, что я назвал тебя Эмрис. С этого дня люди начнут признавать тебя за того, кто ты есть. — Это все из-за тебя, Хафган! — с обидой в голосе произнес я, ибо от его слов детство мое потускнело и утратило радость. — Нет, — мягко отвечал. — Я сделал лишь то, что от меня требовалось, только то, что мне было дано сделать. Я поежился, но уже не от холода, и жалобно выговорил: — Ничего не понимаю. — Сейчас не понимаешь, скоро поймешь. Довольно признать то, что я тебе сказал. — Что будет, Хафган? Ты знаешь? — Только отчасти. Но не тревожься, ты все узнаешь, когда придет срок. Понадобится мудрость — получишь мудрость, понадобится смелость — получишь смелость. Он снова смолк, и я стал вместе с ним смотреть в небо, надеясь прочесть ответ на бурю моих чувств. Я видел лишь холодные точки недостижимых звезд, слышал, как воет в черепичной кровле ночной ветер, и чувствовал пустоту, одиночество, отрезанность от всех. Потом мы вошли в дом, и я лег спать в постель, в которой родился. Никто ничего не сказал о происшедшем в зале, по крайней мере в моем присутствии. Не сомневаюсь, между собой они много толковали. Хорошо, что не заставили меня объяснять. Через три дня мы покинули Маридун. Мелвис хотел ехать с нами, но его не отпустили дела. Он, как и многие другие, вернулся к обычаю древних королей — разбил по границам своей земли крепости и вместе со свитой объезжал их по кругу, управляя страной из каждой по очереди. Он попрощался с нами, взяв обещание посетить Маридун на обратном пути. А мы снова устремились на север по старой римской дороге меж заросших вереском холмов. Мы видели орлов и оленей, множество кабанов и лис, изредка волков и раз — черного медведя. Дружинники взяли с собой гончих и охотились, так что мы не испытывали недостатка в свежем мясе. Дни становились теплее, но, хотя солнце светило ярко и погода стояла сухая, высоко в холмах по-прежнему было прохладно. Впрочем, пламя костра прогоняло ночной морозец, а после целого дня в седле все спали как убитые. Как описать приезд в Каердиви? Я родился вдали отсюда и прежде не видел этих зубчатых вершин и лесистых прогалин, но чувство возвращения домой было таким сильным, что я запел от радости и погнал пони во весь опор (и едва не сломал себе шею на крутой дороге к разрушенному селению). Мы подъехали с юга вдоль моря. По дороге Блез так подробно все описал, что мне казалось: я знаю здешние края не хуже местных уроженцев. Я радовался отчасти этому узнаванию, отчасти чувствам Хафгана, хотя у него, как и у Блеза, к радости возвращения примешивалась печаль. На мой взгляд, здесь ничто не навевало грусть. Укрепление стояло на высоком мысу, к западу от него лежало море, с востока — дремучий лес, с севера — горы. Оно казалось мирной гаванью, в чем-то схожей с Инис Аваллахом, — защитой от горестей, несмотря на прошлые беды. И впрямь, череп, который я заметил в траве, свидетельствовал о лютой решимости последних дней Каердиви. Наши спутники притихли из уважения к духам павших и, быстро осмотрев каер, вернулись к лошадям. Разумеется, здесь давно никто не жил, но остов королевского дома и часть деревянного частокола еще стояли, как и стены каменных житниц. Я удивился скромным размерам селения — наверное, я просто привык к Инис Аваллаху и Каеркему. Впрочем, я не сомневался, что жить здесь было удобно и хорошо. Харита бродила по заросшим травою развалинам, погруженная в свои мысли. Мне не хватило духу подойти и спросить, о чем она думает. Я знал, что это связано с отцом. Наверняка она вспоминала его рассказы о детстве и юности, воображала его на этом самом месте, ощущала его присутствие. Хафган тоже явно хотел побыть один. Я ходил с Блезом. Он рассказал мне много такого, чего я прежде не слышал: разные мелкие случаи по поводу того или другого места в каере. — Почему никто сюда не вернулся? — спросил я. Местность казалась вполне мирной и безопасной. Блез вздохнул и покачал головой. — Ах, мы все стремимся сюда душой, и в первую очередь — лорд Эльфин. — Так почему же? — Нелегко объяснить. — Он помолчал. — Пойми, враг захватил весь здешний край. Не только Каердиви, но и Вал, Каерсегойнт, Лугуваллий, Эборак — все. Ни до, ни после люди не совершали таких подвигов, но нас было слишком мало. Остаться значило бы погибнуть. В следующие два года возвращаться было небезопасно, а потом… мы прижились на юге. Если больно бежать с земли предков, то возвратиться почти невозможно. — Он с любовью взглянул на развалины каера. — Нет, пусть прах покоится в мире. Придет день, и кто-то другой, не мы, заново возведет эти стены. Несколько мгновений мы молчали, потом Блез снова вздохнул и повернулся ко мне. — Хочешь взглянуть, где Хафган училтвоего отца? — спросил он и зашагал к воротам раньше, чем я ответил. Мы вышли из каера в лес. Старая дорога, заросшая лопухами и крапивой, вывела нас на поляну — лиственный приют Талиесина. Посреди поляны стоял дубовый пень. — Хафган сидел бы здесь, положив посох на колени. — Блез сел на пень и положил на колени собственный дубовый посох. — А Талиесин — у его ног. Он указал мне место подле пня, и я опустился на землю. Блез медленно кивнул, нахмурился, вспоминая и печально кривя рот. — Не счесть, сколько раз я заставал их так. Ах, — вздохнул он, — кажется, это было так давно. — И здесь у отца впервые было видение? — Да, я хорошо помню тот день. Верховным друидом был тогда Кормах, и он пришел в Каердиви. Он знал, что умирает, и сказал нам об этом. Помню, как я тогда опешил. Да, Кормах был человек прямой. Он сказал, что умирает и хочет еще раз увидеть маленького Талиесина, прежде чем отойти к Древним. — Блез улыбнулся и провел рукой по длинным черным волосам. — Он прогнал меня варить капусту. Блез замолк. Я сидел, обхватив руками колени, вслушиваясь в те же лесные шумы, что тогда отец: крики скворцов, зябликов и соек, шуршание прошлогодней травы и шепот листьев, скрип качающихся ветвей. — Когда они вернулись, я возился с котелком, — заговорил наконец Блез. — Талиесин был притихший, шел, как во сне. Да и говорил странно — как будто, произнося слова, он заново творит звуки. Помню, со мной было так же, когда я первый раз вкусил Семена Мудрости. Но в этом, как и во всем другом, Талиесин превзошел нас всех. Хафган испугался, решив, что Талиесин мертв, потому что тот лежал без движения. Кормах корил себя за то, что слишком много требовал от ребенка. — Он осекся и как-то странно взглянул на меня. — Чего же он хотел от Талиесина? — спросил я, заранее зная ответ. — Чтобы тот прошел по тропкам Иного Мира. — То есть заглянул в будущее? И вновь тот же оценивающий взгляд, затем медленный кивок. — Они думали, он сможет увидеть нечто, скрытое от них. — Он искал меня. На этот раз Блез не отвел взгляда. — Да, Мирддин Бах. Мы все тебя искали. И вновь нас обступила лесная тишь. Мы сидели, молча глядя друг на друга. Блез ждал указаний для того, что собирался сделать, и я его не торопил — пусть будет, как он решит. Не знаю, сколько мы просидели, но наконец он сунул руку в суму на поясе и вытащил три обжаренных орешка. — Вот они, Мирддин, если хочешь. Я взглянул на орехи и уже собирался протянуть руку, но что-то меня, остановило. Это была мысль: «Погоди, время видений еще не пришло». — Спасибо, Блез, — сказал я. — Знаю, ты не предложил бы их мне, если б считал, что я не готов. Однако это не для меня. Он кивнул и спрятал орешки в суму. — Только не из любопытства, — сказал он. — Без сомнения, ты рассудил мудро. Хвалю. — Он встал. — Вернемся в каер? В ту ночь мы спали в разрушенном каере. Перед самым рассветом пошел дождь, мягко застучали капли — слезы с низкого, скорбного неба. Мы оседлали коней и двинулись вверх по реке Диви к священной роще на Гарт Греггин, где собирались на несколько дней оставить Хафгана с братьями-друидами. По дороге мы проехали лососевую заводь Гвиддно, вернее, то, что от нее осталось, поскольку сети давным-давно унесло течением. Впрочем, несколько черных шестов еще торчали из воды. Мы помедлили, глядя на место, где в некотором смысле для всех нас началась жизнь. Все молчали, почти как в священном храме: из этой заводи вытащили завернутого в тюлений мех младенца Талиесина. Здесь было мелко, и мы переехали реку вброд. Пока пони ступал по воде, я не мог не думать о далеком дне, когда ничего не ведавший Эльфин, мечтая о лососях и везенье, вместо рыбы выудил из воды дитя. Мы переехали Диви и двинулись через холмы в более древний, более дикий край.Глава четвертая

В священной роще мы простояли лагерем два дня, на третий пришли друиды. Я воображал, что они просто возникнут, как во время оно существа из Иного Мира, хотя прекрасно понимал, что такого не может быть. Дружинники ждали в ложбине неподалеку и были рады-радехоньки, что не надо взбираться на холм: как большинство людей, они сторонились друидских сборищ. Занятно. Держать при дворе барда — почетно, король, у которого есть свой певец, внушает соседям зависть. Искусство игры на арфе ценится выше воинского и кузнечного; праздник — не праздник без песни друида, а зимы — томительны и нескончаемы без барда, который скрасил бы их сказками. Однако стоит трем друидам собраться в роще, как люди начинают перешептываться и складывать пальцы от зла — будто бард, который украшает собой веселье, помогает скоротать суровую зиму и возводит на трон избранного короля, сойдясь с братьями, становится кем-то страшным. Однако, как я сказал, людские сердца помнят то, что давно позабыл разум. Немудрено, что они трепещут при виде друидов в роще, вспоминая обагренный в крови золотой серп — жертвоприношение Цернунну, Владыке Леса или Матери-богине. Страх, скажу я вам, помнится долго, даже если бояться уже нечего. Утром третьего дня Хафган, поев, встал, поглядел на священную рощу и обратился к Харите со словами: — Госпожа, идемте со мной. Я вытаращил глаза. В другое время Блез, вероятно, усомнился бы в разумности такого приглашения, но было понятно, что сегодня — особенный день. Он смолчал, и мы четверо начали подъем по крутому склону. То была старинная дубрава, в которой изредка встречались ясень, каштан, остролист. Каштаны и дубы явно превосходили возрастом остальные деревья — к приходу римлян они уже были кряжистыми, крепко стоящими молодцами. Говорят, их насадил Матонви, первый бард на Острове Могущественного. Раскидистая, темная, пронизанная ощущением неразрешимой загадки, идущим от корявых ветвей, жилистых стволов и даже самой почвы, священная роща друидов казалась отдельным замкнутым миром. Посреди рощи был огорожен камнями небольшой круг. Едва вступив в него, я ощутил древнюю силу, невидимой рекой струящуюся вкруг вершины холма. Я чуть не задохнулся, очутившись в круговерти сил. Безжалостная волна незримой реки подхватила меня и чуть не смыла совсем. С великим трудом я сопротивлялся ее напору. По коже бежали мурашки. Остальные то ли ничего не чувствовали, то ли не подавали виду. Разумеется, из-за этого сгущения сил холм когда-то и нарекли священным. Но меня по-прежнему удивляло, что Хафган и Блез вроде бы даже не замечают бушующего потока. Хафган сел посредине круга на каменную плиту, поставленную на две плиты поменьше, и стал ждать, пока все соберутся. Блез нацарапал на земле какие-то значки и воткнул над ними палку. Тень от нее не успела доползти до следующего значка, как появились первые друиды. Они приветствовали Хафгана и Блеза и принялись обмениваться новостями, вежливо, но холодно поглядывая на нас с матерью. К полудню собрались все. Хафган трижды ударил рябиновым посохом о центральный камень, возвещая начало совета. Барды, числом тридцать, вошли вместе с ним в круг, филиды и оваты принялись обносить старших чашами для мытья рук, кубками с вересковой водой и орехами в мешочках. Меня ввели в круг. Харита осталась стоять неподалеку. Лицо ее было серьезным и сосредоточенным. Мне подумалось: она знает, что сейчас будет. Хафган ей сказал? Может, поэтому он и позвал ее с нами? — Братья мои, — произнес Хафган, воздев посох, — приветствую вас во имя Великого Света, Чей приход предрекли в этом священном кольце. — Кое-кто из друидов недовольно вскинулся при последних словах. Это не ускользнуло от Хафгана, который опустил посох и спросил: — Вам не по нраву мое приветствие. Почему? Все молчали. — Отвечайте, я хочу знать, — мягко, но властно произнес верховный друид. — Хен Даллпен? Названный слегка развел руками — я, мол, здесь ни при чем. — Мне показалось странным упоминание чуждого бога в священнейшей из наших рощ. — Он взглянул на соседей, ища поддержки. — Может быть, кто-то еще думает, как я. — Если так, — резанул Хафган, — пусть говорят. Несколько человек согласились с Хен Даллпеном, другие закивали, но всем было не по себе. К чему клонит Хафган? — Как давно мы ждали этого дня, о братья? Как давно? — Серые глаза оглядели собравшихся. — Слишком долго, сдается мне, раз успели позабыть, зачем мы сюда пришли. — Нет, брат, мы не забыли. Мы знаем, зачем пришли. Для чего так несправедливо нас укорять? — осмелел Хен Даллпен. — Почему несправедливо? Или верховный друид не вправе наставлять тех, кто стоит ниже? — Так наставь нас, мудрый брат. Мы слушаем. — Это произнес друид, стоящий рядом с Блезом. Хафган поднял посох и, обратив лицо к небесам, издал протяжный горловой стон. Странный звук сменила тишина. Хафган оглядел собравшихся. — С древних времен мы взыскали знания, дабы постичь истину всех вещей. Так ли? — Так, — нараспев отвечали друиды. — Что же мы медлим сегодня, когда нам возвестили истину? — Мы знаем много истин, учитель. Какую из них возвестили сегодня? — спросил Хен Даллпен. — Окончательную Истину, Хен Даллпен, — мягко ответил Хафган. — И она такова: Великий Свет мира сошел с престола небес и призывает всех служить Ему духом и делом. — Великий Свет, о Котором ты говоришь, знаем ли мы Его? — Знаем. Это Иисус, Которого римляне зовут Христом. Друиды зашумели. Хафган обвел глазами собравшихся. Многие смущенно отвели взгляды. Он продолжал: — Почему Его имя вас так пугает? — Пугает? — переспросил Хен Даллпен. — Нет, ты неправильно понял, мудрый предводитель. Мы не боимся твоего заморского божка. Просто мы не видим причин поклоняться Ему здесь. — Ни здесь, ни где бы то ни было! — объявил другой. — Тем более, что Его служители оскорбляют нас, высмеивают перед народом, принижают наше умение и всячески хотят истребить Ученое братство. — Они не понимают, Дрем, — мягко объяснил Блез. — Они невежественны, но это не меняет истины. Все, как сказал Хафган: Великий Свет здесь, и нам Его возвестили. — Вот поэтому он здесь? — Тот, кого Блез назвал Дремом, злобно обернулся ко мне. Я видел недоброжелательные взгляды остальных и понимал, отчего нас так неприветливо встретили. — Он вправе быть здесь, — сказал Хафган. — Он сын величайшего барда из всех, когда-либо живших. — Талиесин изменил нам! Он бросил братство, чтобы служить Иисусу, а сейчас ты, сдается, склоняешь к тому же нас. Что же нам, отринуть древний обычай и бежать к заморскому Богу потому, что так сделал Талиесин? — Не потому, что так сделал Талиесин, — сдерживая гнев, выговорил Блез, — но потому, что так правильно! Он был выше нас всех и потому распознал истину с первого взгляда. Уже это доказывает ее подлинность. — Хорошо сказано, Блез. — Хафган сделал мне знак войти в круг. Блез ободряюще кивнул, я нерешительно подошел. Хафган положил мне руку на плечо и поднял жезл. — Перед вами тот, кого мы так долго ждали, Поборник Света, который поведет воинство против Тьмы. Я, Хафган, архидруид Кор Гарт Греггина, провозглашаю это! Последовала тишина. Даже я усомнился, стоило ли такое говорить. Многие ученые братья насупились, вспоминая обиды, причиненные христианскими священниками, другие явно выражали недоверие. Однако слова прозвучали, их было не вернуть. Я стоял, внутренне трепеща не только от волнения, но и от услышанного: Поборник… поведет воинство… Тьма… — Да он еще мальчишка! — фыркнул Хен Даллпен. — А ты хочешь, чтобы он появился на свет взрослым мужем, как Манавиддан? — спросил друид рядом с Блезом. Значит, среди ученых братьев есть и наши союзники. — Откуда мы знаем, что он — сын Талиесина? Кто это подтвердит? — спросил кто-то из недоверчивых. — Ты там был, Индег? А ты, Блез? А ты, мудрый предводитель, ты там был? А? — Там была я. — Это прозвучало неожиданно, потому что к этому времени все успели позабыть про мою мать. — Я была там, — продолжала она, выступая вперед. Да, за этим она и пришла: не только чтобы слышать, как ее сына провозгласят перед ученым братством, но и чтобы сгладить затруднения, которые, как теперь стало понятно, предвидел Хафган. «С этого дня, — сказал Хафган, — тебя начнут узнавать». Осторожный лис постарался, чтобы все прошло как можно более гладко. — Я выносила его и видела, как он родился. — Моя мать вошла в священный круг и встала рядом со мной. Так я стоял — по одну руку она, по другую Хафган — среди недовольных друидов, чувствуя, как вокруг бурлит природная сила рощи. Немудрено, что на меня что-то нашло, и я выкинул то, о чем и сейчас вспоминаю не иначе как с изумлением. Друиды смотрели, нимало не убежденные. — …родился мертвым. Талиесин песней пробудил жизнь в бездыханном теле… — говорила Харита. Воздух вокруг задрожал, таково было напряжение силы. Камни священного круга из серых стали синими, словно из наэлектризованного воздуха сгустилась стена мерцающего стекла; направленная на меня неприязнь друидов вместе с моим присутствием разбудила спящую мощь омфалоса — центра силы, над которым насыпали холм. Я видел обитателей Иного Мира, которые расхаживали среди камней. Один из них, высокий, с лучезарным ликом указал на Седалище друидов, где сидел перед тем Хафган. Я впервые видел Древнего, но отчасти ждал этого и потому не удивился. Никто больше его, понятно, не видел; я тоже не подавал виду, что происходит нечто необычное. Древний указал на каменную плиту в точке наибольшего сгущения силы. Я взглянул. Она, как и все остальные, была теперь синей и немного светилась. Я вскочил на камень и услышал за спиной изумленный вздох. Лишь верховный друид мог коснуться этой плиты и то, разумеется, не стопой! Однако я стоял на плите, и она поднималась в воздух — сила сгустилась настолько, что подняла камень вместе со мной. Отсюда, с высоты, я заговорил — вернее, через меня заговорил Древний, потому что слова были не мои. — Слуги Истины, довольно выть! Слушайте! Воистину вы счастливы между мужами, ибо ныне исполняются пророчества. Многие жили и умерли с мечтою об этом дне. Что вы дивились, когда мудрейший из вас возвестил вам Иисуса Христа, Который есть Путь и Истина? Не вы ли всемерно стремились к истине, что же ослепли теперь? Поверили вы, видя парящий камень? — Я видел, что они не верят, хотя многие испуганы и ошеломлены. — Может, вы поверите, если все камни пустятся в пляс? В тот миг я и впрямь верил, что мне это по силам, надо лишь хлопнуть в ладоши, или крикнуть, или подать какой-то иной знак — и камни сами вылезут из земли, чтобы закружиться в бешеном танце. Я верил, поэтому хлопнул в ладоши и громко крикнул. Голос показался мне чужим, так гулко раскатился он по долине, отдаваясь в соседних лощинах и балках; задрожали сами камни магического кольца. И тут один за другим камни полезли из земли. Они выдергивали свои основания, словно зубы из десны, волоча за собой грязные комья, и повисали в воздухе. А повиснув, древние камни начинали поворачиваться. Они кружились сперва медленно, потом все быстрее и быстрее — каждый камень, проносясь над землей, вращался вкруг собственной оси. Друиды смотрели в ужасе и изумлении, кто-то кричал от страха. Я про себя подумал, как это красиво: тяжелые синие камни вертятся волчком, пролетая в сияющем воздухе, словно во сне. Может быть, это и впрямь был сон. Если так, он пригрезился нам всем, ибо мы смотрели во все глаза, разинув рты от изумления. Камни пронеслись раз, второй, третий. Со своего места на Седалище друидов я услышал собственный голос, чужой, высокий. Он то ли пел, то ли смеялся тому, что камни танцуют в воздухе. Я снова хлопнул в ладоши, и камни рухнули на землю. Она заколебалась под их тяжестью, пыль поднялась столбом, а когда рассеялась, стало видно, что некоторые камни встали в прежние ямы, а другие остались лежать, где упали. Один-два раскололись на куски, и кольцо утратило былую правильность. Камень, на котором я стоял, опустился на свое место, и я сошел на землю. Блез бросился ко мне — лицо его горело изумлением. Он схватил бы меня за плечи, если бы Хафган не остановил его словами: — Не трогай его, пока не пройдет авен. Блез шагнул назад, взглянул на Седалище друидов и указал на него пальцем. — Да будет это знаком истины для тех, кто усомнится в виденном сегодня! Я взглянул, куда он указывал, и увидел свои следы, глубоко впечатанные в Седалище друидов. Так Великий Свет возвестили Ученому братству. Одни уверовали, другие нет. Хотя никто не мог отрицать увиденного, некоторые приписали чудо иному источнику. «Это Ллеу-Солнце!» — говорили одни. «Матонви! — уверяли другие. — Кто еще мог бы такое совершить?» Под конец Хафган вышел из себя. — Вы зовете меня мудрым предводителем, — горько произнес он, — но не хотите идти за мной. Ладно, отныне ступайте кто куда хочет. Я не останусь главным у таких глупцов и невежд! С этими словами он двумя руками поднял жезл и переломил его через колено, потом повернулся спиной и зашагал прочь. Ученое братство было распущено. Мы пошли за Хафганом — Блез, Харита, я и еще два-три человека — в лощину, где ждали дружинники. Здесь мы сразу свернули лагерь и двинулись на юг к Ир Виддфа. Хафган хотел еще раз взглянуть на великую гору и показать нам место, где он родился. Сперва он еще сердился, вспоминая Гарт Греггин, но это вскоре прошло, и он даже развеселился. Он пел, смеялся, долго беседовал с моей матерью, словно человек, сбросивший докучное бремя и исцелившийся от мучительной боли. Блез тоже заметил эту перемену и так мне ее объяснил: — Слишком разрывалось его сердце. Думаю, он торопил решение, так что теперь все кончено и он свободен идти собственным путем. — Между кем же он метался? — Между Иисусом и старыми богами, — отвечал Блез. — Верховный друид должен поддерживать в народе почитание древних богов, а с тех пор, как он познал Великий Свет, ему это претило. — Наверное, я нахмурился или как-то еще выразил недоумение, потому что Блез добавил: — Пойми, Мирддин Бах, не все пойдут к Свету. Ни тебе, ни кому другому этого не изменить. — Он покачал головой. — Даже если мертвые восстанут из могил и камни будут плясать в воздухе, они не обратятся. В голове не укладывается, но это так. Он меня не убедил. Правда, я видел, что он верит в свои слова, но при всем уважении к нему я чувствовал в душе: если люди не принимают истину, значит, еще не придумали, как ее до них донести. Можно сделать так, чтобы все уверовали, думал я, и я обязательно найду способ. Два дня спустя мы сидели на высоком холме, ветер трепал редкую траву и свистел среди голых камней. Мы глядели на холодную, увенчанную снежной шапкой, величественно-одинокую Ир Виддфа, Повелительницу снегов, Твердыню зимы. В этом бесприютном краю сумеречных гор и мглистых долин так легко было поверить в то, о чем шепчутся у огня, в сказки, которые вот уже сотни поколений переходят от родителей к детям: одноглазые великаны пируют в каменных чертогах; богини, обернувшись совами, летают в ночи на мягких бесшумных крылах; морские девы завлекают пловцов в губительные волны; в волшебных холмах плененные витязи спят столетия напролет, а далеко в океане лежат незримые острова, где боги танцуют в сумерках вечного лета… Легко поверить в невероятное среди этих полых холмов. Мы спешились и поели на вершине, потом устроились отдохнуть. Мне спать не хотелось, и я решил спуститься в ложбину — наполнить в ручье кувшины и бурдюки. Спуск был некрутой, дорога — недлинная, и я не особо старался запомнить путь, да меня бы это и не спасло. Я оступился и съехал с холма вместе с бурдюками и кувшинами, перекинутыми через плечо на ремнях. Быстрый ручей бежал посреди ложбины в густых зарослях боярышника и бузины. Я подобрался к воде и стал наполнять бурдюки. Не могу сказать, сколько времени это заняло, но явно недолго. Однако когда я приготовился идти назад и оглянулся, холма уже не было видно — густой серый туман спустился с Ир Виддфа и окутал все, словно густой шерстью. Я встревожился, но не испугался: в конце концов холм был прямо передо мной. Надо было только идти, чтобы оказаться на вершине, где ждали меня спутники. Я не стал мешкать: вдруг они проснулись, увидели, что меня нет, а туман сгущается, и забеспокоились. Я быстро отыскал тропку, по которой спустился, и начал подъем. Время шло, но вершина не показывалась. Я остановился, вгляделся в мятущуюся пелену, однако так и не смог разобрать, где я. Я крикнул… плотные испарения поглотили звук. Что делать? Кто знает, сколько продержится туман? Можно несколько дней плутать по склону холма, но так и не выйти на нужное место. Хуже того — а этим скорее всего и кончится, — можно споткнуться о камень, сломать ногу или упасть с кручи и разбиться насмерть. Я сел и задумался. Было ясно, что я хожу кругами и что туман сгущается. Мне ничего не оставалось, как снова тронуться в путь; не хотелось ночевать в промозглой сырости, прижавшись к валуну на склоне холма. Итак, я двинулся, но теперь уже медленнее, следя за тем, чтобы с каждым шагом подниматься в гору. Так я непременно доберусь до лагеря наверху, даже если это займет полдня. До верха я добрался, но мои спутники успели куда-то подеваться. Я бросил бурдюки и огляделся. Туман здесь был пореже, чем в долине; я, хоть и не без труда, сумел осмотреть вершину. Все ушли, не оставив и следа. Странно. И страшно. Я звал своих спутников снова и снова, но никто не ответил. Я вернулся туда, где мы ели, в надежде отыскать хоть какой-то знак нашего пребывания. Напрасно. Ни крошки, ни корочки не осталось на вершине холма, ни единого отпечатка копыта, ни одной примятой травинки… Я взобрался не на тот холм! В слепом стремлении вырваться из тумана я заплутал, а теперь надо ждать, когда пелена рассеется, и лишь тогда искать правильную дорогу. Пока же оставалось обратиться к средству, к которому следовало прибегнуть с самого начала, — сидеть и не дергаться. Щеки мои горели от стыда. Надо же быть таким дураком! Я сумел поднять в воздух камни, но не смог забраться на обычный холм, чтобы не заблудиться. Есть ли слова описать такую нелепость?!Глава пятая

Я устроился в ямке между камнями, завернулся в плащ и приготовился ждать, прекрасно понимая, что, возможно, проведу здесь целую ночь. Думать об этом не хотелось. Неужто полые холмы поглотят и мою жизнь? Про это тоже не хотелось думать. Когда сплошной туман потемнел и наступили сумерки, я сидел, обхватив руками колени, и силился перебороть страх. Вдруг я услышал легкое позвякивание конской сбруи. Кто-то из дружинников меня ищет! Я вскочил и закричал. Звяканье стихло. Как я ни вслушивался, мне больше не удавалось его различить. — Ты здесь? Блез! Кто там? Слова падали на землю, не обретая ответа. Я подобрал один из бурдюков и вновь забрался в свое убежище. Мне было очень плохо. Я плотнее закутался в плащ и стал думать, скоро ли волки разыщут меня.Наверное, я заснул, потому что увидел сон. Мне снился высокий исхудалый человек в комнате, расписанной чудными узорами. Он сидел за столом, положив перед собой ладони, запавшие глаза на длинном морщинистом лице были закрыты. Давно не стриженные волосы паутиной лежали на плечах, богатое темно-синее одеяние скрепляла на плече серебряная пряжка с крохотными лунными камешками. На столе перед ним на подставке резного дерева лежало нечто в форме большого яйца — вероятно, отшлифованный камень. По сторонам от камня горели в подсвечниках две свечи; через щели в стенах и ставнях проникал порывистый ветер, так что пламя трещало и колыхалось. Человек был не один. Женщину я не видел, но знал, как это бывает во сне, что она тоже здесь. Я понял, что это женщина, прежде чем увидел, как она медленно положила юную руку на пальцы мужчины. Он приподнял веки — я увидел отблеск свечи, но глаза его были, как колодцы мрака… мрака и смерти. Я вздрогнул и проснулся. Странный сон. Еще не пробудившись до конца, я отчетливо знал, что место это существует наяву, а мужчина и женщина, чью руку я видел, — настоящие живые люди. Я заморгал и огляделся. Была уже глубокая ночь, тьма стояла непроглядная. Налетел порыв ветра, и я вновь услышал то же позвякивание. На этот раз я не стал кричать, а остался сидеть тихо, затаившись между камнями. Звук приближался, но в тумане было не понять, откуда он идет. Я ждал. Внезапно во тьме возникло чуть более светлое пятно. Оно, покачиваясь, плыло ко мне в плотном, сыром воздухе. Свет становился все ярче, потом разделился на два мерцающих шара, похожих на глаза исполинской кошки. Звяканье исходило от огней, которые медленно приближались. Вот они остановились прямо надо мной. Я не шевелился, но они знали, где меня искать; по запаху, наверное, потому что в туманной мгле было темно, хоть глаз выколи. Их было четверо, смуглолицых мужчин в грубых кожаных куртках и юбках. Двое держали факелы, у двоих я различил железные браслеты на руках и копья с железными наконечниками. Все были жилистые и низкорослые, у каждого за поясом поблескивал бронзовый кинжал. Впрочем, я не испугался, потому что эти взрослые мужчины ростом были не выше меня, двенадцатилетнего. Глаза у них были темные, но хитрые, как у хорьков. Они смотрели на меня в тумане, на лицах дрожали тени. Те, кто держал факелы, подняли их выше, а двое других встали надо мной, звякая при каждом шаге. Я разглядел под коленом у ближайшего цепь с медными колокольчиками. Он присел на корточки и долго смотрел на меня. Черные глаза поблескивали во тьме. Потом он ткнул пальцем мне в грудь, почувствовал мясо и кость, хрюкнул. Увидел серебряную гривну, потрогал и ее. В следующий миг он вскочил и что-то отрывисто бросил через плечо. Речь его походила на лай. Остальные расступились, из мрака возникла еще одна фигура. Я стоял неподвижно, уронив руки, и ждал, пока этот кто-то подойдет. Он был ниже остальных, но держался, как вождь. Во всем его облике сквозила привычка повелевать, и я не сомневался, что он занимает высокое положение среди своих соплеменников. Вождь жестом приказал одному из факелоносцев приблизиться и посветить на меня. Пламя озарило его лицо, и я понял, что это женщина. Она тоже долго смотрела на мою гривну, но трогать не стала. Вместо этого она обернулась к одному из воинов с колокольчиками и что-то резко пролаяла. Воин и его напарник подхватили меня под мышки и тронулись в путь. Меня скорее несли, чем тащили; мои ноги едва касались земли. Мы спустились в лощину, перешли ручей и, судя по тому, что где-то рядом по-прежнему слышалось журчание, довольно долго двигались вдоль него, прежде чем снова начали подъем. Склон был пологий, потом совсем выровнялся и превратился в узкую тропку между двух косогоров. По этой тропке мы шли довольно долго — один факел освещал путь впереди, другой светил сзади. Воины меня не подгоняли, но и хватки не ослабляли, хотя о бегстве речи быть не могло: даже если бы я знал, куда бежать, в тумане ничего не было видно. Наконец дорога под ногами снова пошла вверх, и начался крутой подъем. Впрочем, он длился недолго, и вскоре я оказался перед круглым отверстием прямо в холме. Оно было завешено шкурой. Предводительница вошла и жестом приказала мне следовать за ней. Я шагнул внутрь и оказался в землянке из шкур и бревен. Закрытая снаружи землей и дерном, она, наверное, и днем ничем не отличалась от бесчисленных соседних холмов. Внутри было человек пятнадцать, они кучками сидели вокруг огня на покрытых шкурами соломенных лежанках — мужчины, женщины, дети и пара тощих собак. И все — люди и звери — таращили на меня глаза. Предводительница велела мне подойти и встать перед старухой — ростом с девочку, седая и сморщенная, как черносливина, та сидела и шила острой костяной иглой. Глаза у нее были черные и пронзительные. Она поглядела меня с нескрываемым любопытством, потянулась к моей ноге, ущипнула ее и похлопала, после чего, довольная результатом, кивнула предводительнице. По ее жесту меня отвели к лежанке и толкнули на солому. Казалось, обитатели холма потеряли ко мне всякий интерес. Я мог свободно рассматривать их. Если не считать нескольких случайных взглядов (да еще собака подошла обнюхать мне ноги), они словно перестали меня замечать. Я сидел на охапке соломы, накрытой шкурой, и пытался как можно больше рассмотреть. Кроме предводительницы и старухи, я насчитал восемь мужчин и четырех женщины. На полу копошились пятеро голых детишек — возраст их я угадать не мог, потому что и взрослые казались мне детьми! У всех взрослых на скулах выделялись синие от вайды шрамы — знаки принадлежности к фейну (это слово означает «племя» или «клан»), как я потом узнал. Четкие спирали наносят ножом и всыпают в рану синий порошок, так что цвет остается на всю жизнь. Члены одного фейна носят одинаковую татуировку. Я гадал, кто же они такие. Не пикты — хотя те тоже используют вайду. Для Раскрашенного народа они слишком малы ростом, к тому же те просто убили бы меня на месте. Они не принадлежали ни к одному из известных мне народов. Привычка жить под землей выдавала северян, но в таком случае они забрались далеко на юг от своих любимых вересковых пустошей. Получалось, что это не кто иные, как банши, Обитатели холмов. Их боятся за способность к колдовству и чудные обычаи, хотя и завидуют их богатству. По слухам, банши обладают недоброй силой и несметными сокровищами; и то и другое им нужно, чтоб мучить «людей-больших», которых они ловят и приносят в жертву своим грубым идолам. А я оказался у них в плену. Члены племени улеглись и один за другим погрузились в сон. Я притворился спящим, но на самом деле лишь дожидался времени, когда можно будет сбежать. Как только дружный храп возвестил, что все спят крепко, я подполз к двери и выбрался в темноту. Туман рассеялся, на небе сияли холодные и яркие звезды, луна уже скрылась за горизонтом. Соседние холмы чернели одной волнистой громадой на темной сини небес. Я набрал в грудь горного воздуха и посмотрел на звезды. Всякая мысль о побеге улетучилась. Достаточно было взглянуть в чернильную ночь, чтобы понять: бежать в такой тьме — значит наверняка сломать себе шею. И в тот же миг ветер донес до слуха вой охотящихся волков. Я понял, почему меня не связали. Если я отважусь сунуться к волкам — я пропал. Я смотрел на звезды, и вдруг сзади зашуршала шкура. Я обернулся и увидел предводительницу. Она положила руку мне на локоть — не грубо, а словно проверяя, по-прежнему ли я здесь. Довольно долго мы стояли рядом, так что я чувствовал кожей ее тепло. Мы оба молчали, не зная общих слов, чтобы объясниться друг с другом, однако что-то в ее прикосновении дало мне понять, что я им зачем-то нужен. Пусть не почетный гость, но я приведен сюда не из праздного любопытства. Мы еще постояли, потом она стала подталкивать меня к двери. Я опустился на свою лежанку, она — на свою. Я закрыл глаза и стал молиться, чтобы поскорее вернуться к родным.

Зачем я был нужен, стало ясно вскоре после рассвета, когда Вриса — предводительница Амсарад-фейна (так они себя называют; это значит «Люди убивающей птицы» или «Клан сокола») — отвела меня в святилище племени на макушке соседнего холма. Холм этот — самый высокий в округе, и карабкались мы довольно долго. На вершине моему взору предстал менгир — одиноко стоящий каменный столб, разрисованный синими спиралями, птицами и животными. Чаще других встречались изображения волка и сокола. За поясом у Врисы торчал длинный, блестящий, как зеркало, кинжал. Воин с колокольчиками — позже я узнал, что его звали Элак, — всю дорогу крепко сжимал мне руку повыше локтя. Два других воина несли копья. Остальные вереницею взобрались на холм и кольцом окружили нас. Они тихо напевали без слов — будто ветер шуршал сухой листвой. Мне крепко связали запястья кожаным шнуром, сняли с меня сняли плащ и уложили с солнечной стороны камня. Сомнений не оставалось — сейчас меня принесут в жертву, и, судя по разбросанным вокруг костям, не меня первого. Не сочтите за хвастовство, но я испугался гораздо меньше, чем оставшись один в тумане. В моих будущих убийцах не было ни ненависти, ни вражды. Они вовсе не желали мне зла. Да и что тут, с их точки зрения, дурного? Душа юноши возродится в другом теле, или же он переселится в Иной Мир, к Древним, в счастливый край, где не ведают зим и ночей. В любом случае можно сказать, что ему повезло. Ради этих завидных благ он должен погибнуть. Что ж, раз иначе нельзя, значит, и обсуждать тут нечего. А потом ему все равно умирать — раньше ли, позже ли. По их мнению, я не должен был обижаться. Итак, я лежал на земле, ждал, когда солнце взойдет над окрестными холмами. С первым его лучом на менгире Вриса должна была нанести удар, и я, как всякий христианин на моем месте, молился, чтобы мучения были краткими. Солнце озарило менгир, пение смолкло, стоящие вокруг завопили, нож блеснул и змеей метнулся ко мне. Я что есть силы зажмурился и услыхал крик. Я открыл глаза. Вриса левой рукой сжимала запястье. Лицо ее побелело от боли. Она кричала и скалила зубы. Рукоятка ножа лежала на земле, лезвие брызгами желтого стекла рассыпалось по траве. Элак выкатил глаза и так крепко стиснул копье, что кровь отхлынула от пальцев. Другие кусали кулаки, кто-то бросился на землю и завизжал. Я перекатился и сел. Мудрая старуха племени Герн-и-фейн протолкалась вперед, простерла руки и стала смотреть на встающее солнце, что-то бормоча нараспев. Потом она взмахнула руками и бросила короткое властное слово. Двое мужчин, обмирая от страха, подошли и развязали мне руки. Теперь будут говорить, что я сломал кинжал колдовством. Слышал я и такое — немудрено, мол, что он рассыпался. Знамо дело, бронза не берет заговоренных. Так вот, я был изумлен не меньше других и ничуть не чувствовал себя заговоренным. Да я тогда и не знал секретов древней науки. Я просто рассказываю, что случилось. Хотите — верьте, хотите — нет. Однако, когда жертвенный нож блеснул в воздухе, перед ним возникла рука — «облачная рука», как говорит Элак. Нож ударил в загадочную ладонь и рассыпался вдребезги. Запястье у Врисы уже распухло. Удар был такой сильный, что бедная девочка едва не сломала себе руку. Я говорю «девочка», потому что вскоре узнал, что она лишь на год-два старше меня, хоть уже стала предводительницей. Герн-и-фейн, ведунья с глазами, как острый кремень, и сморщенным бурым лицом, приходилась ей бабкой. Герн-и-фейн мигом распознала знамение. Она подняла меня на ноги (солнце уже взошло, яркий свет бил прямо в лицо) и долго смотрела в глаза, потом обратилась к остальным и что-то взволнованно залопотала. Ее соплеменники только таращили глаза, но Вриса медленно подошла, взяла меня за скулы, большими пальцами оттянула веки вниз и заглянула в глаза. Лицо ее озарилось. Забыв про боль, она стала звать остальных, чтобы и те посмотрели. Пришлось терпеть, пока все, один за другим, изучали цвет моих глаз. Убедившись, что у меня и впрямь золотые глаза сокола, Герн-и-фейн возложила мне на голову руки и возблагодарила Луга-Солнце за дивный дар. Потом я узнал, что это было время, когда клан считал, что нужно принести хорошую жертву, чтобы остановить череду несчастий, преследовавших их три лета подряд: трава не уродилась, овцы принесли мало ягнят, двое детей умерли от лихорадки, младшего брата Ноло убил вепрь. Они уже отчаялись, когда Элак, возвращаясь после неудачной охоты, услышал в тумане мои крики. Они решили, что их молитвы услышаны. Элак взобрался на холм, убедился, что я действительно там, добежал до землянки и рассказал о своей удаче остальным. Было решено взять меня в плен и наутро принести в жертву. Рассыпавшийся нож придал делу новый оборот — меня сочли подарком богов… пусть явленным в недочеловеческом обличье «большого», да еще и мальчишки, но все равно подарком. Мне не хотелось бы, чтоб банши предстали этакими умственно неполноценными детьми; впрочем, сказать о них «как дети», значит многое объяснить. Однако уж отсталыми-то назвать их никак нельзя. Напротив, они чрезвычайно сообразительны, быстро запоминают и наделены огромным запасом инстинктивного знания, которое впитывают с молоком матери. Просто банши считали, что все потребное для жизни — солнце и дождь, оленей для охоты и траву для овец — дают «Родители»: Земля-богиня и Луг-солнце. Сила их веры была такова, что они принимали окружающий мир как безусловную данность. В этом мире не было ничего невозможного. Небо могло внезапно превратиться в камень, реки — в серебро, а горы — в золото; под холмами дремали, свернувшись в кольца, драконы, великаны храпели в глубоких подземных пещерах, человек мог быть человеком, а мог быть богом или тем и другим вместе. Из ниоткуда могла возникнуть облачная рука и разбить нож, направленный в сердце их долгожданной жертвы. Раз так, это все надо принять. Означает ли это неполноценность? Не диво, что при такой вере они, раз приняв Истину, пронесли ее в сердце далеко-далеко.

Глава шестая