Между Памиром и Каспием [Борис Яковлевич Ставиский] (fb2) читать онлайн

- Между Памиром и Каспием (и.с. По следам исчезнувших культур Востока) 7.09 Мб, 282с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Борис Яковлевич Ставиский

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Б. Я. Ставиский

МЕЖДУ ПАМИРОМ и КАСПИЕМ

(Средняя Азия в древности)

*

М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1966

Глубокий мрак тысячелетий Расходится при этом свете…Валерий Брюсов

Мы — археологи, и нам нечего делать там, где в глубь веков ведут широкие шоссе, освещенные мощными прожекторами письменных источников. Но если впереди густой мрак, если молчат летописи и история целых стран и народов известна лишь по смутным намекам древних преданий, — тогда нужны мы, нужны наши глаза, наш мозг, наши руки. Тогда в тайгу, в сыпучий песок, к вечным льдам поднебесных гор ползут наши машины, бредут кони, олени, верблюды, упрямо идут пешие группы. Тогда по едва уловимым приметам определяется место первых раскопов, вбиваются первые колья, снимаются первые пласты грунта… Густая пыль вьется над нами. Но всмотрись, товарищ, и ты увидишь, что с каждой лопатой мы раздуваем мелкие искры. Их все больше и больше, этих искр, первых светящихся точек в густой мгле неведения. И вот запылали костры и, сердито клубясь, отступает туманная мгла. Кольцо молчания прорвано. Путь вперед пробит. По расчищенной нами дороге за строем строй идут лингвисты и искусствоведы, историки и философы. Они закрепят успех; их огни уничтожат в клочья туман неведения. И, уводя на краткий отдых запыленные группы прорыва, мы гордимся своей судьбой и мечтаем о новых походах.Светозар Бирман

ОТ АВТОРА

Мне впервые посчастливилось участвовать в археологических работах в Средней Азии в 1946 г. в качестве студента-практиканта Верхнезеравшанского отряда Согдийско-Таджикской экспедиции. Этим отрядом (и всей экспедицией в целом) руководил один из видных советских востоковедов, член-корр. Академии наук СССР Александр Юрьевич Якубовский, замечательный популяризатор исторических знаний и большой патриот Средней Азии. Тогда же, при посещении нашим отрядом величественного городища древнего Самарканда — Афрасиаба, я впервые повстречал Алексея Ивановича Тереножкина, пожалуй самого опытного из археологов, когда-либо работавших в Средней Азии. Меня с детства интересовала среднеазиатская история, и в сущности не удивительно, что непосредственная встреча с археологическими памятниками долины Зеравшана (а среди них были и Афрасиаб, и легендарный замок на горе Муг), знакомству с которыми я к тому же обязан таким замечательным наставникам, увлекла меня и я стал археологом. Немало способствовали этому интересные, будившие мысль лекции и семинары профессора ЛГУ Александра Натановича Бернштама, яркого исследователя и горячего энтузиаста археологии Средней Азии. Удивление и радость всегда вызывали у меня тот интерес, с которым слушала лекции и доклады А. Ю. Якубовского самая разнообразная аудитория: сотрудники академических учерждений столицы Таджикистана, интеллигенция небольшого районного центра Пенджикента, курсанты военных училищ Ленинграда. Позднее, когда я сам стал руководить раскопками и экспедициями, отчитываясь перед общественностью тех мест, где мне доводилось работать, выступая с лекциями в университетах культуры или проводя экскурсии и занятия в залах Эрмитажа, я вновь постоянно встречался с живым интересом к истории и археологии Средней Азии самых различных групп населения. Всем им, людям разных возрастов, профессий и национальностей, которые наряду с эпохальными достижениями нашей науки в освоении космоса и проникновении в глубь атома, наряду с новейшими успехами химии и медицины хотят знать также и о дешифровке древних письменностей майя, об истории заселения островов Полинезии и о разгадках многих других тайн истории человечества, — всем им посвящается эта книга. В ней я хотел рассказать об успехах, достигнутых советскими археологами и востоковедами в изучении древней истории Средней Азии, и о том, какие вопросы стоят или встают ныне перед ее исследователями. Обширность материалов, добытых за годы широких исследовательских работ советских археологов в Средней Азии, равно как и неразработанность ряда историко-культурных вопросов, вынудили меня ограничить свой рассказ лишь наиболее изученными или наиболее важными, на мой взгляд, разделами древней среднеазиатской истории. Более того, я сознательно оставил в стороне длительный период древнейшего прошлого Средней Азии, в изучении которого советская археология также достигла крупнейших успехов. Но что делать: нельзя объять необъятное, и содержание этой книги ограничивается временем от первых шагов цивилизации, т. е. перехода от собирательства и охоты к земледелию и животноводству, до грозных пожаров арабского завоевания, ознаменовавших наступление более освещенного письменными источниками периода развитого мусульманского средневековья. Разная степень изученности различных вопросов и крайнее разнообразие источников для их изучения невольно вынудили меня подходить по-разному к освещению той или иной темы. В результате стиль и характер изложения отдельных глав и даже отдельных разделов внутри одной и той же главы часто заметно отличаются от предшествующего и последующего повествования. Это, конечно, нарушает единообразие книги, но, надеюсь, не затруднит пользования ею. В работе над этой книгой я опирался на труды многих своих коллег — как востоковедов и археологов старшего поколения, так и своих сверстников и младших товарищей (основные из этих трудов перечислены в конце книги). Из сводных работ больше всего мне приходилось обращаться к книге Б. Г. Гафурова «История таджикского народа в кратком изложении», первому тому коллективной «Истории таджикского народа», «Истории Узбекской ССР», «Истории ТССР», «Очеркам истории СССР». Были привлечены, конечно, и мои собственные работы и полевые материалы. Не раз я прибегал также к трудам зарубежных коллег: О. Дальтона, Г. Камерона, В, Тарна, Н. Дибвойза, А. К. Нарайна, В. Хеннинга, Э. Бенвениста, Д. Шлюмберже. Использовал я и книгу Л. Успенского и К. Шнейдер «За семью печатями», авторы которой, будучи не специалистами, а профессиональными писателями, продемонстрировали интересные приемы популярного изложения сложных историко-археологических вопросов. В целом же, повторяю, я хотел лишь ознакомить широкие слои нашей общественности, интересующиеся достижениями современной науки, с успехами, достигнутыми советскими исследователями в изучении неведомого ранее далекого прошлого народов Средней Азии, с трудностями, которые им пришлось преодолеть, с вопросами, которые стоят или встают перед ними по мере дальнейшего углубления исследовательских поисков.Б. СтавискийЛенинград — Москва Июнь 1964 г.

Введение

Археологи наступают

К югу от бескрайних казахских степей, между Памиром и Каспием, раскинулась Средняя Азия, обширная страна, по площади в два с лишним раза превышающая территорию Франции. Долгое время эта страна оставалась загадочной для всех областей науки. Немалые трудности, а то и смертельная опасность поджидали каждого, кто пытался приоткрыть завесу таинственности, скрывавшую от посторонних глаз природу, культуру и историю среднеазиатских ханств: Бухарского, Хивинского, Кокандско-го. Достаточно показательны в этом отношении смелые до авантюризма поездки в Бухару под видом мусульман в 1834 г. учителя татарского языка оренбургской гимназии Демезона и 30 лет спустя — венгерского востоковеда Вамбери, совершивших во имя науки поистине героические подвиги, которые, однако, дали мизерные научные результаты.

Сведения, проникавшие из Средней Азии, были столь скудны, что еще в середине XIX в., когда границы России уже соприкоснулись со среднеазиатскими ханствами, о горных системах этой страны ученые знали немногим больше, чем во времена Марко Поло, знаменитого путешественника XIII в., и в географической литературе тех лет утверждалось, со ссылкой на китайские источники, что на Тянь-Шане существуют огромные действующие вулканы, а горные цепи Памиро-Алая тянутся не с востока на запад, а с севера на юг.

И только в 60—80-х годах, после присоединения значительной части Средней Азии к России, началось ее всестороннее изучение. В итоге уже к рубежу XX в. замечательной плеядой русских исследователей был, в частности, заложен прочный фундамент нового раздела знаний — средневековой истории Средней Азии. Особенно крупную роль в создании этой исторической науки сыграл акад. Василий Владимирович Бартольд, проделавший титаническую работу по сбору и изучению сведений арабских, персидско-таджикских и тюркоязычных авторов и издавший в 1900 г. свою знаменитую монографию «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», которая и поныне служит одним из основных трудов по истории Средней Азии и близлежащих стран.

Но ни в многочисленных работах В. В. Бартольда, ни в исследованиях других русских востоковедов дореволюционной поры и первых полутора десятилетий советского периода не получила, да и не могла еще получить, должного освещения древняя история Средней Азии. Все, что творилось на среднеазиатских землях до арабского завоевания конца VII–VIII вв., оставалось таинственным и неопределенным. Победа ислама и его борьба против язычества и иных религиозных систем привели к почти полному забвению древнего домусульманского прошлого. Немногочисленные, а часто и противоречивые свидетельства иноземных авторов и смутных преданий при полном отсутствии древних местных письменных источников, забытых или специально уничтоженных мусульманами, не позволяли даже в самых общих чертах судить о каких-либо закономерностях исторического развития, об особенностях культуры или искусства древней Средней Азии. Прорыв в эту область неведения могла осуществить археология. Ведь именно она открыла для европейской науки в начале XIX в. Египет, Ассирию и Вавилонию, а позднее и многие другие древние цивилизации и культуры, о которых до развертывания широких археологических работ было известно немногим больше, чем о Средней Азии.

Но в том-то и дело, что систематических археологических исследований в Средней Азии вплоть до середины 30-х годов нашего века не производилось, и ее обширная территория представляла собой на археологической карте мира большое «белое пятно». Ассигнования на развитие археологии Средней Азии в царское время были более чем скудными, а об отношении к ней многих официальных лиц как нельзя лучше говорит ответ туркестанского генерал-губернатора на обращенную к нему просьбу принять меры к охране памятников культуры: «Чем скорее разрушится все это, тем лучше для русской государственности».

Памятники старины, щедро разбросанные по всей Средней Азии, невольно, однако, бросались в глаза, и наиболее крупные городища и находившиеся на поверхности земли средневековые постройки были осмотрены, результаты опубликованы, причем некоторые городища и отдельные здания удалось отождествить с упоминавшимися у средневековых авторов древними городами и выдающимися сооружениями. Прочие же археологические памятники, ставшие известными в результате нескольких экспедиций археологов-профессионалов и в значительной мере благодаря энтузиазму местных краеведов, как правило, не получали даже обоснованного хронологического определения. Достаточно показательно в этом отношении полное пессимизма авторитетное заявление акад. В. В. Бартольда, писавшего еще в 1922 г., что в Средней Азии «самые ранние из существующих остатков городов и поселений относятся только к тому Туркестану, который застали в VII в. по Р. X. арабские завоеватели». А тремя годами позднее, характеризуя состояние археологии Средней Азии, председатель Средазкомстариса (Среднеазиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы) Д. И. Нечкин прямо указывал: «В Средней Азии сокровища 'древней культуры не только не изучены, но в большей части даже не имеют простого обследования».

При таком уровне знаний археология была, конечно, не в состоянии серьезно помочь исследователям в изучении древней среднеазиатской истории. Выправить положение могло лишь поистине широкое «археологическое наступление». И как только отгремели последние выстрелы гражданской войны, затянувшейся здесь до начала 30-х годов, такое «наступление» началось. А в ходе этого «наступления» стало ясно, что в Средней Азии для археологов открываются самые грандиозные перспективы, открывается возможность изучить одни из древнейших в нашей стране цивилизаций, созданные отдаленными предками среднеазиатских народов. В истории археологического изучения Средней Азии настала пора широких планомерных разведок, сочетающихся с большими стационарными раскопками.

Эта пора широких исследований началась всего лишь тридцать лет назад, около середины 30-х годов, причем на это тридцатилетие пришлась и военная страда, когда археологические работы были почти полностью свернуты. Таким образом, «археологическому наступлению» в Средней Азии едва исполнилось 25 лет. Но и за это время советская археология Средней Азии достигла замечательных успехов. Ныне почти вся обширная территория среднеазиатских республик покрыта маршрутами разведывательных экспедиций. Самолеты советских археологов, их автомашины, их конные и пешие группы видели и близ вечных ледников «Крыши мира», и в цветущих оазисах великих рек среднеазиатского междуречья, и в суровых песках пустынь. В разных районах, на различных высотах — от поднятых на тысячи метров выше океана памирских нагорий до Сарыкамышской впадины, лежащей ниже уровня моря, — велись и ведутся сейчас систематические раскопки. В республиканских академиях наук, в институтах всесоюзной Академии, во многих музеях, включая Государственный Эрмитаж, появились богатые коллекции памятников культуры и искусства древней Средней Азии. В свете археологических открытий зазвучали понятными голосами многие неясные или не известные ранее упоминания древних авторов. И за всем этим потоком новых материалов все отчетливее стали проступать общие контуры древней истории Средней Азии, поднялись из забвения ее древние цивилизации, стали выясняться их исторические связи с другими древними культурами Старого Света, яснее определилось место Средней Азии во всеобщей древней истории человечества.

Глава I

Первые шаги цивилизации

И пусть преданья мира — немы! Как стих божественной поэмы, Как вечно ценные алмазы, Гласят раздробленные вазы…Неподалеку от столицы Туркменской ССР — Ашхабада — лежит небольшая железнодорожная станция Анау, хорошо известная археологам всего мира. Еще бы: ведь ее именем шесть десятилетий назад было названо несколько замечательных древних культур Средней Азии. Открытие этих культур связано с двумя холмами, поднимающимися над широким простором распаханных полей к югу от дороги на Ашхабад. Эти холмы — северный и южный — в конце XIX в. посетил тогдашний начальник Закаспийской области генерал А. В. Комаров, интересовавшийся памятниками старины (он даже председательствовал как-то на археологическом съезде). По его приказу северный холм Анау был разрезан широкой поперечной траншеей. При этих «раскопках» было найдено немало всевозможных предметов, и в том числе глиняные сосуды с разнообразными расписными узорами. Беспомощность археологических методов, запечатленная комаровской траншеей, не позволила тогда ни разобраться в памятнике, ни понять историческое значение найденной в нем керамики. Но все же этой «траншее генерала Комарова» мы обязаны открытием культур Анау, так как именно она привлекла к анауским холмам внимание самой крупной из дореволюционных археологических экспедиций в Средней Азии — американской экспедиции во главе с Р. Пэмпелли. Уже в 1903 г., во время рекогносцировочных поездок, участники экспедиции внимательно обследовали эту траншею, а в 1904 г. провели здесь раскопочные работы и выявили четыре последовательных слоя — четыре анауские культуры. Итоги раскопок 1904 г., изданные в виде двухтомного труда с большим количеством фотографий и таблиц, принесли всемирную известность холмам Анау и представленным ими культурам. Однако методика раскопок, примененная Р. Пэмпелли на холмах Анау, фантастический характер датировок и многих определений добытого материала уже вскоре после выхода в свет трудов экспедиции вызвали резкую критику в научной литературе, в том числе и со стороны знаменитого русского историка-востоковеда В. В. Бартольда. Ныне труды экспедиции совершенно устарели. Но до самого недавнего времени работы экспедиции Р. Пэмпелли составляли основу наших сведений о культурах Анау, а холмы Анау еще в 20-х годах нашего столетия оставались единственными известными науке поселениями древнейших земледельцев Средней Азии. Огромный интерес к культурам Анау, который проявился в археологической науке сразу же после работ 1903–1904 гг., объясняется тем, что найденная при этих работах расписная керамика живо напоминает глиняную посуду, характеризующую многие древнейшие земледельческие цивилизации Ближнего и Среднего Востока, а также юго-восточной Европы (включая распространенную на территории Молдавии и Украины знаменитую трипольскую культуру). Поэтому открытие в далеком Туркестане новых культур расписной керамики, древнейшую из которых Р. Пэмпелли к тому же относил к IX тысячелетию до н. э. (т. е. представлял как наиболее раннюю из всех известных культур этого круга), явилось настоящей сенсацией. На основании работ Р. Пэмпелли некоторые не в меру горячие головы склонны были даже видеть в культуре Анау прародину племен, создавших якобы все земледельческие цивилизации Древнего Востока. Работы послевоенных лет, в особенности раскопки ашхабадских археологов и сотрудников Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) под руководством проф. М. Е. Массона, позволили изучить целый ряд последовательно сменявшихся древнеземледельческих культур южной Туркмении — от зарождения в VI или V тысячелетии до н. э. самой ранней из них, джейтунской культуры до упадка в конце II тысячелетия до н. э. так называемой третьей культуры Анау. В ходе этих работ выяснилось, что казавшиеся ранее грандиозными и уникальными по своему историческому значению холмы Анау на самом деле были лишь двумя небольшими и сравнительно бедными поселениями, которые к тому же отражали далеко не все этапы развития древнеземледельческих культур южной Туркмении. Сейчас, если бы мы захотели осмотреть все обнаруженные археологические памятники этих культур, нам пришлось бы совершить довольно продолжительное путешествие по многим древним поселениям. А описание только этих памятников превратилось бы в большую книгу.В. Брюсов

Колыбель древнейших земледельцев Средней Азии

Самое раннее из известных ныне древних поселений Средней Азии было открыто всего десять лет назад. Его остатки затерялись среди песчаных барханов Каракумов, в 30 км северо-западнее Ашхабада. Здесь, на вершине песчаного холма, В. М. Массон, известный исследователь древнейших земледельческих культур (сын проф. М. Е. Массона), собрал интересную серию каменных орудий и черепков с примитивной росписью. Этот-то «подъемный материал», как его принято называть, и был первым сигналом существования Джейтунского поселения, названного так по имени близлежащего урочища.

Рис. 1. План Джейтунского поселения

Как показали раскопки, все поселение умещалось на плоской вершине песчаного холма, площадь которого не превышала половины гектара (рис. 1). Некогда здесь теснилось 40–50 небольших домиков с плоскими крышами. Домики были сооружены из высушенных на солнце удлиненных кусков глины, перемешанной с рубленой соломой; по виду эти строительные вальки напоминали булку. Каждое жилище состояло из отдельного однокомнатного домика (площадью в среднем около 25 кв. м) и располагавшихся близ него подсобных загородок и клетушек. Устройство жилого джейтунското дома было несложным и однотипным. В одной из стен (обычно южной или восточной) помещался узкий входной проем, который завешивали, вероятно, плетеной циновкой или шкурами. Справа от входа, у стены комнаты, помещался массивный прямоугольный очаг, а рядом с ним — огороженная площадка. Пол и стенки этой площадки были сильно прокалены. По-видимому, сюда выгребали из очага угли, и тогда площадка служила своеобразной жаровней. Напротив очага, невысоко над полом, в стене был устроен выступ и в нем ниша. В некоторых домах стена с выступом и нишей была покрыта черной краской, а то и трехцветной росписью. В других случаях был окрашен в красный цвет один лишь выступ с нишей. Этому устройству, следовательно, придавалось какое-то особое значение. Вполне возможно, что в такой нише, озаренной отблесками от пЛамени очага, помещали глиняные магические фигурки, изображавшие либо женщину — «мать-прародительницу», либо животных, на которых охотились жители Джейтуна. Исследователи Джейтуна полагают, что в каждом жилом домике этого поселения помещалась отдельная семья, а весь поселок в целом принадлежал родовой группе, состоявшей примерно из сорока таких семей. Они вели единое хозяйство и имели общие хранилища продовольствия, а возможно, и необходимого рабочего инвентаря. Этот инвентарь жителей был небогат: он состоял из костяных и каменных орудий — особых кремневых вкладышей для лезвий серпов (сами серпы вместе с лезвием изготовлялись из кости или дерева), резцов, скребков, проколок и т. п., а также из керамических поделок и немногочисленных украшений (рис. 2).

Рис. 2. Материалы джейтунской культуры

Джейтунское поселение, таким образом, не может похвастаться ни величественными дворцами или храмами, ни сокровищами древнего искусства. И тем не менее его научное значение вряд ли можно переоценить. Сравнение материалов из Джейтунского поселения с другими древнейшими памятниками Средней Азии и близлежащих областей и стран позволило датировать джейтунскую культуру V или даже VI тысячелетием до н. э, т. е. тем далеким временем, когда не существовало еще ни древнеегипетских пирамид, ни ирригационной сети древнего Двуречья, ни древнеиндийских городов, ни древнейшей цивилизации долины Хуанхэ. Но поистине огромная научная ценность Джейтуна отнюдь не исчерпывается одной лит к его баснословной древностью. Джейтун — древнейший открытый на территории нашей страны поселок оседлых земледельцев, а район распространения джейтунской культуры — своеобразная колыбель древнейших земледельцев Средней Азии. Чтобы лучше осознать научную значимость Джейтуна и джейтунской культуры, вспомним, что вплоть до X–VIII тысячелетий до н. э. первобытные люди довольствовались тем, что давала им природа: они собирали дикие растения, охотились на диких зверей, ловили рыбу в реках, морях и озерах, иными словами — лишь присваивали себе дары природы. Такой вид хозяйства не давал ни постоянной прочной основы для жизни, ни уверенности в завтрашнем дне. И только к VIII–VII тысячелетиям до н. э. в наиболее передовых в то время областях Европы, Азии и Африки сложились предпосылки для перехода к цивилизации: культурное развитие человеческих общин этих областей, накопивших богатый производственный опыт и научившихся изготовлять важные орудия труда, подготовило возникновение двух первых основных отраслей производящего хозяйства — земледелия и скотоводства. Зарождение этих новых, прогрессивных видов человеческой деятельности происходило, вероятно, в разных областях самостоятельно и в разное время, но, с точки зрения истории в целом, это был некий единый процесс, охвативший обширные территории Ближнего Востока. Именно на этих территориях и примыкавших к ним землях Юго-Восточной Европы и глубинной Азии в V–II тысячелетиях до н. э. возникают древнейшие центры человеческой культуры, именно здесь складываются первые в истории нашей планеты государственные образования, вырастают первые города, закладываются основы научных и эстетических взглядов, послужившие базой для дальнейшего развития человеческой культуры. Район распространения джейтунской культуры, занимавшей узкую полосу пригодных для орошения земель южной Туркмении, которые протянулись вдоль северных склонов Копет-Дага, между его скалистыми отрогами и наступающими с севера песчаными волнами Каракумов, и был в тот важный исторический период крайним северо-восточным рубежом этого массива, этой ойкумены передовых оседло-земледельческих общин. И многие особенности джейтунской культуры перекликаются с теми чертами других культур, которые известны из раскопок древнейших ближневосточных поселений. Это относится и к знакомым нам однокомнатным домикам, и к хозяйству их обитателей, и даже к отдельным предметам их быта. На джейтунских домиках как жилищах отдельной первобытной семьи, связанной с другими подобными же семьями не только кровным родством, но единым общим хозяйством, мы уже останавливались. О занятиях родового коллектива, населявшего Джейтунское поселение, свидетельствуют как находки сельскохозяйственных орудий, зернотерок и отпечатков зерен ячменя и пшеницы в глинобитных полях, так и анализ костей животных, найденных при раскопках. Среди костей домашних животных в Джейтуне были лишь кости коз и баранов: это говорит об отсутствии в поселении одомашненного крупного рогатого скота. По-видимому, большую часть мясной пищи жителям Джейтуна все еще приносила охота, что объясняет находки на территории поселения большого числа костей диких животных: джейрана, кулана, безрогого козла. На слабое еще развитие скотоводства указывает и полное отсутствие находок пряслиц — непременной принадлежности ткацкого ремесла. По-видимому, в отличие от выделки шкур (для чего служили различные каменные скребки и костяные скобели и проколки, найденные при раскопках), ткачество в Джейтуне находилось еще в зачаточном состоянии. Довольно примитивным было и джейтунское земледелие. Древнейшие земледельцы южной Туркмении не могли еще ни по уровню своих знаний, ни по характеру орудий труда строить какие-либо оросительные сооружения, каналы и ограничивались использованием разливов вод, которые в пору весеннего половодья заполняли естественные низины в устьях ручейков и ручьев, стекающих с Копет-Дага и часто несущих с собой плодородный ил с предгорных холмов. Вода в этих пониженных участках постепенно высыхала и впитывалась в почву, ил же оседал тонкими слоями. В эти-то слои не просохшего еще ила древние земледельцы и разбрасывали семена злаков, а затем терпеливо ждали созревания урожая. Но, хотя техника земледелия у обитателей Джейтунского поселения была еще примитивной, а навыки домашнего животноводства зачаточными, все-таки именно они заложили основы многих дальнейших хозяйственных достижений племен и народов древней Средней Азии. Уже сам переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству как основе хозяйственной жизни означал решительный шаг на пути к цивилизации. И именно с этим шагом связаны те существенные перемены в быту, которые столь резко отличают жителей Джейтунского поселения от более ранних обитателей южной Туркмении и Прикаспия, бродячих охотников, собирателей и рыболовов, скрывавшихся в пещерах и под скалистыми навесами. И как бы ни были неказисты жилища обитателей Джейтуна, — это были первые известные нам долговременные постройки, и в них уже использовался тот строительный материал, который затем на протяжении тысячелетий оставался основным строительным материалом всех среднеазиатских обществ. Примитивные глиняные «булки» джейтунских домиков были прямыми предшественниками и сырцовых кирпичей, и нарезанных на крупные блоки пластов сбитой глины — пахсы, гувалля — глиняных комьев с рубленой соломой, и даже современного обожженного кирпича. Особенно интересными среди находок из Джейтунского поселения были обломки глиняных сосудов — керамика, один из самых массовых и важнейших видов археологического материала. Появившись на самой заре цивилизации, когда человек впервые стал готовить горячую растительную пищу, глиняная посуда стала постоянным и верным признаком жизни человеческого общества. Ее в изобилии находят на всех древних поселениях, причем технология изготовления глиняной посуды позволяет судить об уровне производства и физико-химических знаний, а ее формы и орнаментация — об эстетических вкусах и воззрениях тех людей, которые создавали глиняные сосуды и пользовались ими. Наконец, керамика обычно служит и основным материалом для датировки тех или иных археологических слоев, памятников и культур. Поэтому-то археологи уделяют ей столько внимания и безропотно сносят насмешливую кличку «охотников за черепками». Судя по находкам в Джейтуне, древнейшие земледельцы южной Туркмении в то время только лишь начинали осваивать гончарную технику. Глина, использованная для лепки посуды (все сосуды в Джейтуне изготовлены вручную), как и строительные глиняные вальки, содержала значительную примесь рубленой соломы. Разнообразие форм сосудов было еще крайне невелико, причем форма хумов, больших сосудов для хранения продуктов, четко показывает их происхождение от вырытых в земле ям с обожженными стенками. Джейтунские хумы имели форму сосуда с цилиндрическим туловом и подкошенной придонной частью. Такие подкосы были почти у всех древнейших сосудов, предназначавшихся для хранения продуктов. Как показало изучение археологических материалов Ближнего Востока, подобная форма не была случайной: такие сосуды закапывали в землю до самого ребра, отделяющего подкос от тулова. Вероятно, первоначальные ямы-хранилища, стенки которых обмазывали глиной, смешанной с рубленой соломой, и затем обжигали, и натолкнули людей на изготовление хранилищ из одной обмазки, т. е. из обожженной глины. Однако посуда в Джейтуне была уже неплохо обожжена, а некоторые сосуды окрашены в кремовый или красный цвет, поверх которого коричневой или красновато-коричневой краской был нанесен примитивный расписной орнамент в виде вертикальных волнистых линий или вертикальных рядов небольших дуг. Эта роспись сосудов Джейтуна — первый шаг к той богатейшей расписной орнаментации, которая характерна для последующих, анауских культур южной Туркмении. Среди керамических поделок из Джейтунского поселения были и уже упоминавшиеся нами глиняные статуэтки (в то время еще, правда, немногочисленные), обычай изготовления которых существовал в Средней Азии много тысячелетий, вплоть до распространения мусульманства в VII–VHI вв. н. э., а кое-где и столетиями позднее. Внимание исследователей Джейтуна привлекли к себе также странные глиняные (реже каменные) поделки в виде конусов, то удлиненных, то усеченных, а то и с вогнутым верхом (см. рис. 2). Сходные с джейтунскими конусы археологи не раз находили на поселениях древнейших земледельцев Ближнего Востока и даже на трипольских поселениях. Об их назначении высказывались самые различные предположения. Так, известный французский археолог-востоковед Р. Гиршман считал их миниатюрными ступками для растирания румян. Другие предлагали рассматривать их как печатки и даже какие-то «затычки для носа». Однако наиболее убедительно мнение крупного украинского археолога С. Н. Бибикова, который высказал предположение, что перед нами не что иное, как игральные фишки. Подтверждение этому предположению, высказанному исследователем раннетрипольских поселений, пришло из Египта: именно там в одном из кладбищ додинастийного периода (т. е. до воцарения древнейших фараонов) был найден столик из обожженной глины, расчерченный на квадраты; по квадратам этой древней игральной доски и переставлялись глиняные конусовидные фишки. Видимо, это одна из любимых и широко распространенных игр древнеземледельческих племен. Игральные доски вовсе не обязательно были глиняными — они могли быть изготовлены из дерева, а то и просто начерчены на земле. Во всяком случае отсутствие таких досок в Триполье и в Джейтуне ничуть не колеблет предположения С. Н. Бибикова. Джейтунская культура — первая из культур анауского круга, начальный этап истории древнеземледельческих обществ южной Туркмении. Эта история, даже если исключить из нее джейтунскую культуру, охватывала около трех с половиной тысячелетий, т. е. гораздо больший промежуток времени, чем все последующие эпохи, от древних скифов и до наших дней. И для того, чтобы легче ориентироваться в материалах и событиях этой огромной исторической эпохи, и археологи, и неспециалисты пользуются условной терминологией и техническими историко-археологическими классификациями. Поэтому, прежде чем перейти от Джейтуна к собственно анауским культурам, необходимо хотя бы в общих чертах остановиться на этих терминах и классификациях. Еще сотрудник Р. Пэмпелли археолог Г. Шмидт (сам руководитель американской экспедиции археологом не был) установил, что весь материал из раскопок на северном и южном холмах Анау можно разделить, исходя из типологического анализа находок и наблюдений за стратиграфией (т. е. последовательностью залегания слоев), на четыре последовательные комплекса-культуры: Анау I (древнейший комплекс), Анау II, Анау III и Анау IV. Анау I и Анау II уже тогда были определены как культуры энеолита, т, е. медного века, а Анау III — как культура эпохи бронзы (Анау IV, как это установлено ныне, относится уже ко времени Ахемеяидского государства, т. е. к более поздней и качественно иной исторической эпохе). Эта классификация, т. е. деление всех материалов древнеземледельческих обществ южной Туркмении на три анауские культуры, сохранилась вплоть до Великой Отечественной войны, правда с некоторыми уточнениями, внесенными в результате работ 20—30-х годов известным археологом А. А. Марущенко. Когда же в послевоенные годы в южной Туркмении развернулись широкие раскопки памятников анауских культур, то были разработаны и новые классификации. Так, исследование в 1948–1953 гг. одного из крупнейших археологических памятников древнейших земледельцев Средней Азии — Намазга-депе позволило расчленить материал с этого поселения на шесть комплексов: от Намазга I (древнейший) до Намазга VI (позднейший). Такие же локальные археологические классификации разработаны и по некоторым другим раскапываемым древнеземледельческим поселениям южной Туркмении. Но наиболее важными по сей день остаются именно две упомянутые нами классификации: анауская и намазгинская. Помимо чисто археологического подразделения эпохи существования древнеземледельческих обществ южной Туркмении на три культуры Анау и шесть комплексов Намазга-депе ныне применяется и условная историческая периодизация, согласно которой эпоха анауских культур делится на четыре периода (см. таблицу на след, стр.): ранний энеолит (или период однокомнатных домов), поздний энеолит (или период многокомнатных домов), бронзовый век (или период расцвета анауских культур) и позднебронзовый век (или период упадка анауских культур).

Историко-археологическая периодизация материалов древнеземледельческих (анауских) обществ южной Туркмении

Как видно из таблицы, в Анау отсутствуют материалы, относящиеся к концу позднего энеолита, а в Намазга-депе — к началу раннего энеолита. Кроме того, Намазга дает возможность более дифференцированного подхода к материалам периодов бронзового века и поздней бронзы. Таким образом, эти классификации существенно дополняют друг друга, и в последующем изложении нам придется пользоваться помимо исторической периодизации как анауской, так и намазгинской археологическими классификациями.

Расселение на восток

Джейтун — наиболее изученное, но не единственное поселение древнейших земледельцев южной Туркмении: ныне известны еще пять или шесть памятников, на которых найдены образцы керамики и орудий джейтунской культуры. Однако территория распространения этой культуры весьма невелика: все ее поселения сконцентрированы на небольшом западном участке северных предгорий Копет-Дага, между Ашхабадом и Кизыл-Арватом. Здесь по берегам небольших ручьев, стекавших с Копет-Дага, и возникла, по-видимому, эта древнейшая земледельческая культура нашей страны. И уже вскоре отсюда началось медленное, но неуклонное расселение древнеземледельческих племен на восток, вдоль подгорной полосы Копет-Дага. Эти переселения из родных мест групп древнейших земледельцев были вполне закономерны. Относительно обеспеченное существование в оседлых поселках привело к более быстрому, чем раньше, росту населения, в то время как хозяйственная база поселений джейтунской культуры была еще весьма ограниченна: дальнейшее развитие и земледелия, и скотоводства — этих основных отраслей хозяйства в поселениях джейтунской культуры, тормозила нехватка полей и пастбищ. Участки, заливаемые ручьями и пригодные под поля, были невелики, и с увеличением населения урожая с них становилось недостаточно. Близких пастбищ для скота тоже не хватало. Надо было искать новые места, переселяться. Такие переселения неоднократно совершались в истории человечества и на более высоких ступенях развития; в одной из своих работ Карл Маркс метко определил их причину как неуклонное «давление избытка населения на производительные силы». Период, когда древнейшие земледельцы Средней Азии в результате таких переселений распространились из района Джейтуна далеко на восток, и был периодом раннего энеолита, первым (после джейтунской культуры) этапом истории древнеземледельческих обществ южной Туркмении. Характерной особенностью всего этого периода в целом было то, что основным жилищем древних земледельцев в это время все еще были небольшие домики отдельной, не ведущей своего хозяйства семьи. Поселения этого времени, разбросанные от станции Кизыл-Арват до района к востоку от Теджена, свидетельствуют о том, как происходило расселение древних обитателей тех мест. Исследователи делят эти поселения на четыре локальные группы по географическому размещению памятников (см. карту 1). В первом из таких районов, самом западном, там, где зародилась южнотуркменская раннеземледельческая культура, в рассматриваемый нами период жили и трудились потомки тех джейтунцев, которые остались близ древнейших полей и пастбищ на участке между Кизыл-Арватом и Анау. Это район небольших ручьев, похожих на тот, что орошал поля обитателей Джейтунского поселения. Незначительная величина этих ручьев облегчала древнейшим земледельцам использование их разливов для посевов, но вместе с тем ограничивала рост местных поселений: площадь всех известных раннеэнеолитических поселений этого района не превышает одного гектара. Вторым районом расселения ранних земледельцев южной Туркмении была местность между железнодорожными станциями Артык и Душан. Этот район, расположенный непосредственно к востоку от первого, также на северном склоне Копет-Дага, орошался более полноводными потоками, и поселения, основанные здесь, отличаются большими размерами, чем поселок этого же времени в Анау. По размерам и по географическому размещению в дельте крупных ручьев с этими памятниками сходны поселения третьей группы, расположенные на восточном краю северных копетдагских предгорий, между станциями Чаача и Меана. И, наконец, четвертую, пожалуй, наиболее интересную группу составляют памятники мертвого оазиса Геоксюр, расположенные к востоку от железнодорожной станции Теджен, в древней дельте р. Теджен. Памятники этой группы — немые свидетели первого вторжения оседлых земледельцев в глубь песчаных пустынь Средней Азии, к первой большой среднеазиатской реке, которая стала на службу человеку. Поселения раннего энеолита во всех этих четырех районах первоначально сохраняли несомненные черты единой культуры: единую и характерную для всей обширной территории расселения ранних земледельцев керамику типа Намазга I (рис. 3).

Рис. 3. Материалы комплекса Намазга I

Это довольно однообразная посуда (фактически лишь различные вариации глубоких чаш), как и в Джейтуне еще лепленная вручную из глины, в которую была подмешана рубленая солома. От другой посуды, употреблявшейся в быту ранних земледельцев южной Туркмении, эту разновидность керамики отличает роспись, которая покрывала снаружи стенки сосудов. В отличие от примитивной росписи сосудов джейтунской культуры керамику типа Намазга I украшают уже четкие узоры: полосы из горизонтальных рядов треугольников или из ломаной линии, образующей острые углы. Однако эти отличия не заслоняют связи расписной посуды типа Намазга I с керамикой Джейтуна: эта связь видна и в формах сосудов, и в том, что роспись, как правило, наносится коричневой краской по красному или желтоватому фону, и, наконец, в близости росписи отдельных сосудов Джейтуна р примитивными углами и треугольниками к более сложным, но сходным узорам посуды Намазга I. Вероятно, люди, изготовившие керамику типа Намазга I, во-первых, опирались на опыт и традицию гончаров Джейтуна и, во-вторых, придерживались еще единых технических приемов, обладали единым художественным вкусом.

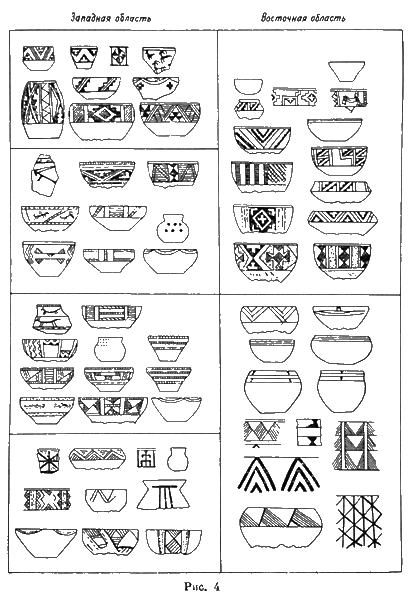

Рис. 4. Таблицакерамики времени Намазга II

Изучение более поздней расписной керамики типа Намазга II (рис. 4) свидетельствует уже о существенных изменениях в культуре ранних земледельцев южной Туркмении в конце рассматриваемого нами периода раннего энеолита. Для этого времени можно говорить о разделении единой (хотя и состоящей из четырех локальных групп) культуры на две части: западную и восточную. В области распространения первой из них (районы прежних западной и центральной групп) на смену описанной выше расписной керамике пришла посуда с двухцветными или многоцветными узорами. Узоры, как и на более ранней посуде, тянутся полосой по верху сосуда. Состоят эти узоры часто из различных сочетаний треугольников и косых и вертикальных полос, т. е. элементов, характерных и для росписи типа Намазга I. Но в целом благодаря много-цветности (полихромности) общий характер росписи здесь совсем иной. Это заметно отличает керамику западной области от посуды восточных памятников, где роспись более последовательно развивает традиции Намазга I, оставаясь монохромной. Это четкое различие в орнаментации сосудов исследователи объясняют постепенным расхождением культурных традиций, связанным с ростом хозяйственной самостоятельности западной и восточной областей расселения людей ранее единой культуры. Остатками одного из западных поселений южной Туркмении этого периода как раз и был северный холм Анау, тот самый, с которого более 70 лет назад началось изучение южнотуркменских раннеземледельческих культур. Древнейшее поселение Анау возникло в конце V — начале IV тысячелетия до н. э., когда потомки джейтунцев только начинали свое постепенное расселение на восток, вдоль северных предгорий Копет-Дага. Поселение это было сравнительно невелико: его площадь равнялась примерно одному гектару, что, однако, в два раза больше площади джейтунского поселения. Его дальнейший рост был, очевидно. лимитирован размером полей в дельте протекавшего здесь ручья Кельте-Чинар. Вызванную ограниченностью полей нехватку продовольствия не смогло возместить даже бурно развивавшееся скотоводство: в отличие от Джейтуна в Анау даже в древнейших слоях встречено много костей крупного рогатого скота; диким животным принадлежит уже меньше половины найденных здесь костных останков. Постройки в северном поселении Анау с самого начала его существования возводились из стандартного прямоугольного кирпича-сырца, достигавшего в длину почти полуметра. Жизнь на северном поселении Анау продолжалась больше тысячи лет. Поселок за это время многократно перестраивался. На месте разрушившихся старых сырцовых зданий возводились новые, причем руины более ранних домов использовались в качестве фундамента при сооружении более поздних построек. Поселение, таким образом, как бы росло вверх, образуя искусственный холм, и позднейшие дома располагались уже примерно на 15 м выше поверхности окрестной равнины. Поселение на месте северного холма Анау характеризует, как мы уже отмечали, западную группу памятников периода раннего энеолита. Однако изучено оно еще далеко не достаточно. Так, здесь еще не выявлена планировка какой-либо постройки целиком, а только отдельные части разных зданий. Гораздо лучше исследовано восточное поселение этого периода — Дашлыджи-депе, один из наиболее изученных раннеэнеолитических памятников южной Туркмении. Остатки этого небольшого поселения (его площадь всего 1200 кв. м) раскопаны полностью. Располагалось Дашлыджи-депе в древней дельте р. Теджен, в 6 км к северо-западу от современной железнодорожной станции Геоксюр, за первой грядой песков Каракумов. Дома, раскопанные на Дашлыджи-депе, как и в Анау, сложены из крупного прямоугольного кирпича-сырца, что заметно отличает их от построек Джейтунского поселения. Однако, как и в Джейтуне, люди жили здесь отдельными семьями, входившими в состав большого родового коллектива, ведущего общее хозяйство. Каждый дом в Дашлыджи-депе состоял из одной жилой комнаты небольших размеров (площадью около 10 кв. м) и одного или нескольких подсобных помещений. В жилой комнате, в углу (обычно слева от входа), помещался очаг. Другой угол отделялся от остальной части комнаты поперечной стенкой и использовался, вероятно, для хозяйственных надобностей. В одном из домов, который, возможно, был не жилищем отдельной семьи, а сооружением общественного характера, найдена древнейшая в Средней Азии глинобитная лежанка — суфа, расположенная вдоль стены помещения и отделенная от остального пространства комнаты невысоким барьером (позднее, вплоть до наших дней, глинобитная суфа становится одной из постоянных принадлежностей среднеазиатских построек — от домов бедняков до дворцов князей и царей). В целом памятники периода раннего энеолита и на западе, и на востоке южной Туркмении свидетельствуют о больших успехах, достигнутых людьми этого периода по сравнению с обитателями Джейтунского поселения: раннеземледельческая культура в этот период распространилась по всему северному склону Копет-Дага, причем наряду с дельтами небольших ручьев были уже освоены и берега более крупных потоков, паводковые разливы которых охватывали участки большей величины, чем поля древнейших поселений. На период раннего энеолита приходится также начало освоения ранними земледельцами дельты р. Теджен. Исследования, проведенные здесь в последние годы, показали, что низовья этой реки в древности находились значительно южнее, чем теперь: сейчас ее разветвление начинается близ городка Теджен, в древности же дельта реки была около Серахса, откуда ее воды несколькими рукавами устремлялись на северо-восток, в район современных станций Геоксюр и Джуджуклу. Вот здесь-то, на берегу одного из боковых протоков древней тедженской дельты и возникло уже знакомое нам поселение Дашлыджи-депе. Как и их западные собратья, жители этого небольшого поселка использовали под поля и пастбища земли в дельте протока, разливы которого мало чем отличались от разливов крупных потоков северо-западных предгорий Копет-Дага. Но само появление пришедших оттуда основателей Дашлыджи-депе на Теджене, в четырех днях пути от последних прикопетдагских поселков, означало не только выход южнотуркменской раннеземледельческой культуры, прежде как бы привязанной к узкой прикопетдагской полосе, на широкий простор среднеазиатских степей, но также важнейший этап в истории орошения Средней Азии — переход земледельцев от сравнительно бедных водой копетдагских ручьев и потоков к берегам первой большой реки. От использования весенних разливов ручьев и потоков, в том числе и протоков р. Теджен, до создания первых каналов, отводящих воду из естественного русла к удобным для орошения участкам земли оставался всего лишь один шаг. И этот шаг был сделан. Теперь в Средней Азии наряду с отдельными земледельческими поселками начали возникать и первые оазисы — относительно большие территории, орошаемые каналами, берущими воду из больших ручьев или рек. Судьба таких оазисов, созданных трудом и потом многих поколений земледельцев, бывала различной. Одни из них еще и сейчас радуют взор зеленью своих полей и садов, среди которых разбросаны поселки или отдельные дома-усадьбы. Другие, покинутые людьми, погибли под натиском летучих песков, и останки их в течение тысячелетий были загадкой для окрестных жителей. Одним из таких «мертвых оазисов» был Геоксюрский оазис, возникший на берегах протоков дельты Теджена. В. М. Массон так описывает нынешний вид этого оазиса: «Геоксюрский оазис? Само сочетание этих слов может показаться странным людям, хорошо знающим южные районы Туркменской ССР. В самом деле, о каком оазисе может идти речь, если имя Геоксюр носит небольшая станция в 18 км к востоку от г. Теджен с несколькими кирпичными домами и прилепившимися к ним дощатыми загородками для коз и баранов. Правда, перед станционным зданием приветливо зеленеет палисадник, но ведь воду для него привозят сюда в железнодорожных цистернах». Вместе с тем Геоксюрский оазис существовал. И у нас есть полное основание говорить об этом столь определенно: в результате многолетних работ В. М., Массона, И. Н. Хлопина, В. И. Сарианиди и других здесь открыты девять раннеземледельческих поселений, в том числе самое крупное из них — поселение Геоксюр I. Остатки этого поселения находятся среди песков, в 7 км к юго-востоку от железнодорожной станции Геоксюр, и представляют собой огромный холм площадью 12 га л высотой 10 м. Поселение Геоксюр существовало долгое время. Лучше всего изучен здесь слой, относящийся к периоду позднего энеолита. Дома, раскопанные в этом слое, так же как и в более ранних поселениях, сложены из крупных прямоугольных сырцовых кирпичей. Но это уже не маленькие однокомнатные постройки, как в Анау или Дашлыджи-депе, а большие многокомнатиые здания. В одном из таких домов насчитывалось 14 помещений, группировавшихся вокруг небольшого внутреннего дворика. Среди этих помещений были и большие прямоугольные, вероятно, жилые комнаты, и кухня с очагом, и отдельные кладовые-зернохранилища, и специальное, возможно культовое, помещение, что-то вроде святилища. Посреди одной из его стен находился прямоугольный выступ, обмазанный штукатуркой и отгороженный от остальной части комнаты двумя рядами поставленных на ребро кирпичей. Эта стена сохранила следы долгого воздействия огня. На полу этой странной комнаты при раскопках было найдено много обожженных костей. По-видимому, около стены с выступом пылал неугасимый священный огонь или же многократно разводились культовые костры. Здесь же, вероятно, совершались религиозные жертвоприношения. Картина, сходная с той, которую мы видели на поселении Геоксюр I, предстала перед исследователями и на наиболее изученном позднеэнеолитическом «западном» поселении — Кара-депе, заброшенном жителями около пяти тысяч лет назад, примерно в 3000 г. до н. э. Остатки поселения Кара-депе в виде слегка распластанного холма лежат в 4 км севернее железнодорожной станции Артык. Холм этот общей площадью примерно 15 га разделен ложбиной на две части: восточную, высотой 11,5 м, и несколько более низкую — западную. Пока основные раскопки идут в восточной части Кара-депе, но уже сейчас можно говорить об общем характере поселения в целом.

Рис. 5. Мужские статуэтки из Кара-депе

В центре его располагался большой незастроенный участок — главная площадь. Вокруг площади стояли сходные с геоксюрскими большие многокомнатные дома, разделенные узенькими (шириной не более двух метров) улочками. В состав каждого дома входило несколько больших жилых комнат с углублениями в полу; в этих углублениях помещались очаги, служившие для отопления. Наряду с жилыми комнатами в домах были и маленькие хозяйственные каморки; в одной из них при раскопках найдено 14 целых расписных сосудов, аккуратно расставленных вдоль стен. Каждый дом Кара-депе имел небольшой внутренний дворик, куда выходили двери жилых комнат. В этом дворике помещалась общая для всего дома кухня. Кроме того, к домам примыкали большие дворы, которые, возможно, служили загонами для скота. Весь поселок Кара-депе, насколько об этом позволяют судить материалы раскопок, состоял примерно из 10–15 таких многокомнатных домов.

Рис. 6. Женские статуэтки из Кара-депе

Устройство и планировка домов Геоксюра и Кара-депе ярко свидетельствуют о тех существенных изменениях, которые произошли в IV тысячелетии до н. э. в общественной жизни древнейших земледельцев Средней Азии. На смену родовым поселкам Джейтуну, Анау и Дашлыд-жи-депе, населенным единым хозяйственным родовым коллективом, состоявшим из нескольких десятков отдели-пых семей, теперь пришли поселки группы хозяйственно самостоятельных семейных общин; каждая такая община объединяла живущих под общей крышей многокомнатного дома-массива 6–8 малых семей, которые, по всей вероятности, вели общее, нерасчлененное хозяйство. Этнографические параллели позволяют предполагать, что такие большесемейыые общины, обитавшие в одном поселке, состояли в родстве между собой и все поселение в целом представляло единую родовую организацию, во главе которой стоял совет старейшин или выборные вожди. Может быть, облик одного из таких вождей, выборного военного предводителя древних жителей кара-депского поселения, запечатлен в глиняной головке, найденной во время раскопок на Кара-депе: она изображает воина в шлеме с наушниками, с макушки шлема на затылок падает плетеная коса. Эта находка — единственная в своем роде, тем более что глиняные фигурки, изображающие мужчин, в энеолитических памятниках южной Туркмении вообще довольно редки (рис. 5). Гораздо чаще встречаются здесь глиняные фигурки женщин (рис. 6). На этих фигурках следует остановиться несколько подробнее, так как их находки, обычные на поселениях древних земледельцев и в Иране, и в Месопотамии, и на трипольских памятниках Украины и Молдавии, характеризуют вполне определенные религиозные представления. Достаточно даже беглого взгляда на глиняные женские фигурки Геоксюра и Кара-депе, чтобы увидеть черты схематизации и своеобразного обобщения передаваемого образа. Людей, которые лепили эти статуэтки, мало занимали голова, лицо или руки женщины; некоторые фигурки вообще лишены этих существенных деталей. Есть даже статуэтки, изображающие лишь нижнюю часть женской фигуры. Зато передаче пышных бедер и других женских признаков древние скульпторы придавали большое значение. Фигурки явно должны были воспроизвести обобщенный образ женщины-матери. Это несомненно богиня-мать, обожествленная мать-земля, богиня плодородия. Поклонение богине-матери было широко развито у всех раннеземледельческих племен, поскольку все их благосостояние зависело в конечном счете от того урожая, который приносили им семена, брошенные в лоно матери-земли. Силы природы, управлявшие этим урожаем, такие могущественные и таинственные, требовали, по представлению древних земледельцев, жертвенных даров и магических заклинаний. Еще совсем недавно у некоторых отсталых племен этнографы наблюдали верование, которое можно выразить формулой «подобное вызывает подобное». Исходя из такого представления, древние земледельцы очевидно полагали, что женщина-мать благотворно влияет на урожайность земли и рост стад. Сопоставление женщины, приносящей своему мужу детей, с матерью-землей, дающей обильный урожай, встречается во многих народных сказках. С ним же сталкиваемся мы и в «Авесте», священной книге зороастризма, религиозной системы, корни которой уходят в глубокое прошлое Средней Азии и сопредельных стран. Вот что мы читаем, например, в одном из гимнов «Авесты»:

«Тому, кто обрабатывает землю правой рукой и левой рукой, левой и правой, опа приносит богатство. Как любящая молодая женщина, сидящая на убранном ложе и приносящая своему возлюбленному сына и богатство… тому так говорит земля: «Человек, который пашет меня левой рукой и правой, правой и левой! Вечно я буду помогать тебе, приносить всякого рода пищу, все, что могу принести помимо зерна полей».Это сопоставление женщины-матери и матери-земли породило женские божества плодородия и любви у многих народов древнего мира. Ему же обязаны своим происхождением и глиняные женские статуэтки Кара-депе и Геоксюра, отдаленные предшественники прекрасных античных статуй. Период позднего энеолпта, к которому относятся поселения Геоксюр I и Кара-депе, характеризуется дальнейшим культурным обособлением западной и восточной областей расселения древних земледельцев южной Туркмении. Как и для более раннего этапа (конца раннего энеолита), это обособление лучше всего видно по росписи глиняных сосудов. На востоке, в Геоксюрском оазисе, в этот период основным мотивом ярких орнаментальных росписей стали крестообразные фигуры, полукресты и пиловидные линии, в то время как в поселениях западной области встречаются и изобразительные мотивы — фигуры животных, а иногда и людей. В керамике Кара-депе, например, часты скупые, но достаточно выразительные изображения стоящих или идущих козлов с большими рогами, идущих или стоящих птиц, пятнистых барсов или леопардов[1].

Рис. 7. Керамика из Кара-депе

Культурное обособление западной и восточной областей расселения древних земледельцев южной Туркмении в эпоху позднего энеолита не означало, однако, их полной разобщенности и изолированности. Напротив, между ними постоянно поддерживались какие-то связи, отразившиеся, в частности, в находках на Кара-депе сосудов геоксюрского стиля (рис. 7). Посуда эта несомненно доставлялась сюда из восточных древнеземледельческих поселений. Возможно, что она попадала в Кара-депе и в качестве приданого «восточных» женщин, сосватанных в жены тем или иным карадепинцем.

Расцвет и упадок культур Анау

Культурные и хозяйственные достижения древнеземледельческих обществ южной Туркмении в периоды раннего и позднего энеолита подготовили наивысший расцвет анауских культур эпохи бронзы, который приходится приблизительно на 2400–1700 гг. до н. э. В это время поселения южнотуркменских древних земледельцев четко делятся на два типа: крупные, занимающие площадь в десятки гектаров, и мелкие, площадью не более 1,5–2 га. Крупные поселения были своеобразными центрами оазисов, мелкие — сельскими поселками, состоявшими из одного-двух многокомнатных домов большесемейных общин. Примером поселений первого типа является Намазга-депе, один из крупнейших древних населенных пунктов предгорий Копет-Дага. Это огромное поселение лежало в 6 км к западу от современного районного центра Каахка. С севера на юг, на расстоянии почти в целый километр, здесь тянутся безжизненные холмы. При виде этих оплывших песчаных горбов никому, кроме археологов, и в голову не придет, что здесь некогда существовало многолюдное селение. Но величественность многих холмов, достигающих 20-метровой высоты, огромные размеры занятой ими территории[2], многочисленные обломки глиняных сосудов, которые буквально усеяли склоны холмов и впадины между ними, невольно обращают на себя внимание всякого, кто побывал в этих краях. Нечего и говорить, какое профессиональное волнение испытывает перед этим грандиозным памятником археолог. «Столичный» характер Намазга-депе определялся, по-видимому, благоприятными природными условиями: расположенный здесь ныне Каахкинский оазис представляет собой один из богатейших земледельческих районов копетдагских предгорий. Относительное обилие воды, доставляемой двумя потоками — Арчиньян и Лайнсу, при довольно высоком для того времени уровне развития земледелия и составило, вероятно, экономическую основу для бурного роста Намазга-депе. Раскопочные работы на Намазга-депе проводились не один год, но и сейчас величина участков, затронутых раскопками, крайне мала по сравнению с колоссальной площадью всего поселения, и судить о его общем облике пока рано. Выяснена лишь последовательность шести археологических комплексов, характеризующихся сменой различных типов расписной посуды (сменой, которая характерна не только для Намазга-депе, но и для всех северных предгорий Копет-Дага), а также основные этапы развития самого поселения и некоторые его особенности.

Рис. 8. Материалы комплекса Намазга III

Впервые поселение на Намазга-депе возникло еще в IV тысячелетии до н. э., в период раннего энеолита, в то время, когда древние земледельцы начинали свое расселение вдоль северных предгорий Копет-Дага (время Намазга I и Намазга II). Бурный рост Намазга-депе относится к концу IV — первой половине III тысячелетия до н. э., к периоду позднего энеолита — времени расцвета Кара-депе и Геоксюра (рис. 8). В это время поселение на Намазга-депе увеличилось во много раз и достигло тех гигантских размеров, в которых оно (вернее, его остатки) дошло до нас (время Намазга III). Слои Намазга-депе, характеризующие три первых этапа его истории, залегают на большой глубине, что особенно усложняет их изучение, и поэтому исследованы они сравнительно слабо. Лучше изучено поселение на Намазга-депе, относящееся ко второй половине III — первой трети II тысячелетия до н. э., т. е. к периоду бронзового века. К этому периоду относятся два комплекса Намазга — четвертый и пятый (рис. 9), изученные, как уже отмечалось, лишь на отдельных участках, хотя и крупных по своим размерам, но ничтожно малых по сравнению с огромной площадью поселения того времени. Постройки, относящиеся к этому периоду, напоминают многокомнатные дома Кара-депе и Геоксюра.

Рис. 9. Материалы комплексов Намазга IV и Намазга V