Александр Шморель [Игорь В. Храмов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

АЛЕКСАНДР ШМОРЕЛЬ

Издано с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов Оренбургскому благотворительному фонду «Евразия».

От Первого заместителя Председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей архиепископа Марка

О чём эта книга? Когда страх владел вселенной, когда война овладела всем, среди смертоносного мрака обрелись молодые души, верные свету Христову. Они верили: среди людей они не одни, свет Истины живёт в сердцах людей. Сердца эти надо оживлять, воскрешать, звать к свету. Тогда, во обличение наглой лжи и трусливой лживости, как бритвой — диагноз: Антихрист. Такой суд изрёк православный мученик. Год спустя нож гильотины отсёк его главу. Но не посильно было смерти отсечь мученика от Источника его жизни. Вот о чём свидетельствовала тогда и свидетельствует сейчас эта жизнь. Вот о чём эта книга. Здесь чудо, которое вполне естественно: так должно быть. Так было издревле. Благо тем, в ком живёт это сияющее свидетельство. Свидетельство это воочию растёт. Четверть века после революции 1917 года во всенародной бойне живое слово на острие ножа объединило русскую душу с немецкими душами. И это свидетельство тихо росло в своей среде. Затем вырвалось наружу, было запечатлено кровью. Ныне и уже десятилетиями школьники в Германии узнают о подвиге «Белой розы». Но не до конца раскрыт смысл этого светлого дела, этих событий. Мы в начале этого пути восхождения. Не в последнюю очередь это дело христианского сопротивления, отвергающего лукавую ссылку на слова св. Апостола Павла, что «всякая власть от Бога» (см. Рим. 13, 1–5), поскольку «власть», согласно установленному Богом порядку, это — ответственность перед Богом, и не всякий тиран, не всякий тиранический режим благословен Богом. Поэтому и каждый христианин, ответственный перед Богом, может стоять перед выбором: покориться ли злу, греху — требуемому государственной властью, или противостоять. Вопрос этот стоял в России XX века, стоял он и в Германии. «Белая роза» искала и дала ответ. Отметим, что первые четыре листовки — именно те, которые шли под знаком «Белой розы», в которых был предначертан дальнейший путь, были написаны, размножены и распространены только двумя друзьями-студентами: Гансом Шолем и Александром Шморелем. После этого первого шага они вместе были отправлены с германской армией в Россию. Там приобрели новый, глубокий опыт. Там воздвигли православный крест над непогребённым русским солдатом. Александр там общался с местным священником и помогал своим друзьям — ширящемуся их кругу — общаться с русским народом. Мученик Александр объединял в себе Россию и Германию. Он был верен народам обеих этих стран, был верен Богу и живым душам в среде этих народов и потому столь ясно видел обольщение. Он не отрекался от России и, отвергая национал-социализм, отвергал большевизм. Он проникся теми вопросами, которые ставил Ф. М. Достоевский — автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых» (отсюда и название «Белая роза»). Александр услышал и глубочайшие ответы писателя. Всем сердцем он вступил в область диалога, которую ему открыл писатель, сумевший покорить своё творчество Христу. Почерпнув отсюда русское начало, он деятельно воплотил его на немецкой земле. Здесь не слова, а целостное дело: святой мученик Александр Мюнхенский — это дело самого глубокого примирения Германии и России. Это примирение почувствовал и о нём сказал известный режиссёр Савва Кулиш: «Александр Шморель примирил меня с немцами». Автор книги, Игорь Храмов, на себе испытал врастание в дело «Белой розы». Подобным путём проходили мы, прошёл весь Мюнхенский приход, членом которого был Александр. Подобно тому как прежде рос в своём жизненном деле Александр, так и мы впоследствии врастали в суть его путей. Решившие сразу после прославления свв. Новомучеников и исповедников Российских Русской Зарубежной Церковью в ноябре 1981 года посвятить свой будущий храм именно этим святым, мы ещё не знали, где он будет и как это может быть. Но после ряда неудач в этом вопросе, именно в 50-летие казни Новомученика внезапно были открыты протоколы его допросов и нам — совершавшим панихиды на его могиле — ярче засияло его дело, его слово. Тут же, в тот же год, неким чудом был приобретён храм рядом с местом его казни и местом его погребения, который — как было задумано — был посвящён Российским Новомученикам. Но не сразу стало до конца ясно, как это связано с подвигом мученика Александра. Ничего здесь не было искусственным, ничего не было измышлено, просто шаг за шагом обреталась и осмыслялась эта близость. Срасталось. По ходу этого роста и срастания на горизонте появился Оренбург, место рождения мученика. Оттуда последовали инициативы, не только отклик. Там также прорастало семя крови мученика. И биография его при каждом своём издании растёт, расширяется. Так рождались встречи, которые стали охватывать земной шар. Тогда последовало прославление святого мученика в 2012 году. А сейчас в 2017-м, к 100-летию рождения мученика — паломничество из Мюнхена в Оренбург. Можно надеяться, что добавятся ещё измерения, неизвестные нам сегодня, пока… Но самое главное измерение этого дела, читатель, это сердца тех, кто встречается с обликом св. муч. Александра, принимая его в опыт собственной жизни. Пусть эта книга принесёт сердцу читателя такую тёплую, светлую встречу!

Марк,архиепископ Берлинский и ГерманскийМюнхен, июль 2017 г.

ОТ АВТОРА

Начиная жизнеописание героя моего, Александра Гуговича Шмореля, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Александра моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Александр, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни? Да простят мне знатоки русской классики невольный плагиат, но именно словами великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского хочется мне начать эту книгу. Так совпало, а может, и не случайно то вовсе, что вступление к «Братьям Карамазовым» — настольному роману моего героя — так подходит к нему самому. Быть может, что-то общее между Алексеем Карамазовым и Александром Шморелем найдёте и вы в этой биографии. Книга эта основана на официальных документах, письмах, дневниках, опубликованных ранее воспоминаниях, а также рассказах очевидцев, записанных автором, и не претендует на какую-либо художественность. Толчком к её написанию послужил тот факт, что единственный из семёрки героев, казнённых в 1943 году по приговору нацистского суда, один из организаторов и активнейших участников группы немецкого Сопротивления «Белая роза» — наш земляк, до последнего дня считавший Россию своей Родиной. Но в Германии — стране, где о «Белой розе» знает каждый, — он оказался в тени. И ещё до 1998 года был совсем неизвестен на своей собственной родине. Родные Александра Шмореля, жившие в Германии, не стали издавать его биографию — из скромности или, как говорили они сами, из-за того, что не оставил он после себя дневников. Однако знакомство с судьбой столь интересного, на мой взгляд, человека привело к мысли, что рассказать о ней в первую очередь соотечественникам необходимо, что я и делаю с удовольствием, заручившись поддержкой родственников Александра. Надо отметить, что написание этой биографии было бы попросту невозможно без участия, вольного или невольного, многих людей. Не попадись мне в феврале 1998 года на глаза заметка собкора «Комсомольской правды» в Германии Игоря Являнского, где вскользь упоминалось место рождения Александра, как знать, стала бы судьба моего героя столь известна в России? Без содействия архива Мюнхенского университета, переправившего запрос из Оренбурга сводному брату Шмореля Эриху, не удалось бы познакомиться с такими замечательными людьми, как он и его супруга, с которыми у нас установились впоследствии тесные, почти родственные отношения. После их приезда в Оренбург по приглашению главы города Геннадия Донковцева круг знакомств расширился. К нему добавилась Наталья Ланге — тоже сводная сестра Александра — бодрая, жизнерадостная женщина… В первую очередь им — родным и близким моего героя благодарен я за то, что мне предоставили для работы все материалы, которые ещё сохранились у них. Как уже говорилось, Александр не вёл дневников, письма, оберегаемые его родителями, сгорели в огне бомбёжки. Тем ценнее представляется мне та информация, обобщение которой я и предлагаю сегодня вашему вниманию.ПРЕДИСЛОВИЕ

Моя первая встреча с «Белой розой» состоялась в Германии в 1991 году. Будучи студентом-германистом, я проходил трёхмесячную стажировку в институте им. Гердера при Лейпцигском университете. Времени, отведённого на научную работу, хватало на всё, в том числе и на знакомство со страной. Поездки автостопом по окрестным городам приносили массу впечатлений — история, культура, обычаи и традиции немецкого народа становились близки и понятны. В постоянных беседах оттачивалось владение иностранным языком. Тогда, после нескольких лет перестройки, особое внимание привлекало новое видение событий: тех, о которых я не знал ничего, и тех, о которых знал лишь в идеологизированном изложении средств массовой информации стран социалистического лагеря. Свершившееся объединение двух Германий открыло мне глаза на рабочее восстание 1953 года в Берлине, на Пражские события 1968-го, на многие другие факты европейской истории. Казалось, в летописи Великой Отечественной войны не осталось места для сенсаций и неожиданных открытий, но сама возможность познакомиться с величайшей войной XX столетия в Германии, посмотреть на неё под другим углом зрения, осознать её именно как мировую войну, казалась чрезвычайно заманчивой. Магдебург, Альтенбург, Галле, Брауншвейг, Гослар? Не помню уже, в каком из этих городов, но именно там, в одном из музеев, я наткнулся на передвижную выставку, рассказывающую о Сопротивлении немецких студентов гитлеровскому режиму. Она состояла лишь из текстов и иллюстраций. Ни пробитых пулями касок, ни оружия, ни хотя бы оригиналов листовок, но я жадно читал, с интересом открывая для себя совершенно иную Германию. Наверное, я был невнимателен, я торопился. Мне так хотелось посмотреть сам музей, прикоснуться к тысячелетней германской истории. Осмотреть город до наступления сумерек, чтобы потом, уставшим, но счастливым, часами ловить машины и возвращаться под покровом ночи в Лейпциг, в университетское общежитие на Нордплац. Я не увидел на выставке того, что должен был бы увидеть: места рождения одного из организаторов группы. Удивительно, но тот факт, что студент медицины Мюнхенского университета Александр Шморель, организовавший «Белую розу» вместе со своим товарищем Гансом Шолем, был родом из России, из Оренбурга, никогда не скрывался в Германии. В Советском Союзе об этом знали, наверное, только сотрудники московского архива, куда попали после окончания войны протоколы допросов участников «Белой розы» следователями гестапо. В первый раз я был так далеко от родного города и так близко к частичке его истории, но судьбе было угодно, чтобы я не узнал об этом в тот час… Второй раз я услышал о судьбе мюнхенских ребят в 1993 году. Живя и работая в небольшом баварском городке Ансбах, я всегда с интересом смотрел по телевидению документальные фильмы немецких кинематографистов. Окунувшись на несколько лет в совершенно иную жизнь, я сделал для себя тогда вывод, что нет ничего лучше российских и американских художественных картин, причём наши фильмы были хороши в своей массе, а в массе американских встречались подлинные шедевры. Что касается документалистики, то пальму первенства в те годы я отдавал именно немцам. 50-летие со дня казни участников «Белой розы» освещалось по всем телеканалам. Фильмы, интервью, дискуссии… Я хорошо помню постоянно повторявшиеся имена Ганса и Софи Шоль. В те дни я ещё поинтересовался у фрау Шоль — одной из совладелиц фирмы, на которой я работал: не состоит ли она в родстве со столь известными в Европе героями антифашистского Сопротивления. Жить в Германии и не знать истории «Белой розы» было так же невообразимо, как в годы существования Советского Союза не знать о молодогвардейцах Краснодона. Однако и во второй раз история Александра Шмореля и его российское происхождение прошли мимо меня стороной. Бог любит троицу, но о том, какое открытие принесёт мне очередная встреча с «Белой розой», я не мог даже подумать. Каково было моё удивление, когда в феврале 1998 года в газете «Комсомольская правда» появилась небольшая заметка, рассказывающая о большой популярности тех самых мюнхенских студентов-антифашистов среди современной немецкой молодёжи. В ней автор мельком упомянул, что один из организаторов «Белой розы» Александр Шморель родился в 1917 году в моём родном Оренбурге. Как тесен, оказывается, мир и как мало мы знаем о том, что нас окружает! Точно так же, волею случая и усилиями энтузиастов несколько лет назад в Оренбурге была найдена могила отца великого виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича — как тронут был музыкант и как много значили для него последовавшие приезды в город своего детства! Природная любознательность и неравнодушное отношение к истории родного края вернули россиянам и имя Владимира Кибальчича — выдающегося мексиканского художника, творившего свои величественные произведения под псевдонимом «Влади». Его тоже связывали с Оренбургом детские годы. К своим «оренбургским корням» в весьма почтенном возрасте успел прикоснуться французский писатель Морис Дрюон, отец которого родился в этом южноуральском городе. И вот ещё один выходец из Оренбурга — Александр Шморель — национальный герой немецкого народа. Как знать, стал бы этот факт достоянием гласности на его родине, если бы не Его Величество Случай? Да, сколько ещё неизвестных открытий таит в себе история моего города! Сделанные по горячим следам запросы в архив оренбургского отдела ЗАГС не дали никаких результатов: при проверке данных, в том числе по записям в церковных книгах за 1917 год, сведений о рождении Александра обнаружено не было. Зародилось сомнение: не ошибка ли? Слишком невероятным казался сам факт, что за пятьдесят с лишним лет, прошедших после ареста и казни участников «Белой розы», никто не заинтересовался родиной одного из организаторов известной группы Сопротивления. Оставалось уповать на то, что педантичные немцы не могли взять с потолка название российского города. Быть может, речь шла об Оренбургской губернии? Слабая надежда подтолкнула к активным действиям, и вскоре в Министерство образования, культуры, науки и искусства земли Бавария ушёл соответствующий запрос. Ответ не заставил себя долго ждать. В письме министерского советника Хёрляйна подтверждалось, что в тексте приговора, вынесенного Александру Шморелю, действительно указано место рождения — Оренбург (Россия). В приложении любезно указывались координаты мемориального музея «Белой розы» и университетского архива в Мюнхене. Архив университета им. Людвига и Максимилиана, где учился студент Шморель, прислал копию студенческой учётной карточки, давшую новую пищу для размышлений. Во-первых, в ней впервые упоминалась точная дата рождения — 3(16) сентября 1917 года. Во-вторых, — и это стало полной неожиданностью для архивных работников загса — Александр был православного вероисповедания. При поисках записей о рождении немца всё внимание уделялось католическим и евангелическо-лютеранским церковным книгам. В-третьих, в карточке упоминалось имя отца — Гуго. Однако, несмотря на уточнённые данные, повторная проверка с упором на записи православной церкви также не принесла никакого результата. Консультация, полученная мной у авторитетнейшего архиерея Русской православной церкви митрополита Оренбургского и Бузулукского Леонтия, ныне покойного, в некоторой степени прояснила ситуацию: после революции 1917 года в архивном хозяйстве творилась неразбериха, церковные записи разошлись по разным местам — часть из них отправилась даже в Санкт-Петербург. Стало ясно, что искать следы земляка надо в другом месте. Но где? Исходных данных оказалось всё же маловато. Помощь пришла неожиданно. Отправив очередной запрос в музей «Белой розы», я почти на месяц отвлёкся от своих исторических изысканий и потому оказался совершенно не подготовленным к телефонному звонку, раздавшемуся у меня в кабинете. «Могу я услышать господина Храмова? — спросил на том конце провода голос немолодого уже человека. — Это говорит Эрих Шморель, сводный брат Александра». Масса вопросов, связанных с личностью земляка и занимавших меня на протяжении последних месяцев, от неожиданности вылетела у меня из головы. Эрих звонил из Мюнхена. Он говорил по-русски. Может быть, чуть медленно, но без характерного немецкого акцента. Мы обменялись несколькими фразами, договорились, что он вышлет мне краткую биографическую информацию об Александре, написанную им в 1991 году по просьбе профессора медицины из Волгограда. «Очерк одной немецко-русской судьбы», подготовленный доктором Шморелем на русском языке, превзошёл все мои ожидания. Впервые во всех подробностях передо мной предстала семейная хроника начала XX века. Стало очевидным, что четыре года, проведённые Александром в Оренбурге в том возрасте, когда события и окружающее не могли ещё чётко запечатлеться в памяти ребёнка, оказали несравненно большее влияние на формирование мировоззрения молодого человека, чем можно было бы предположить. Как удалось выяснить несколько позже, у Александра Шмореля были веские к тому основания. Более того, его российское происхождение отразилось на деятельности всей студенческой группы, создало в ней атмосферу восторженного отношения к России. Упоминание в той части «Очерка», которая посвящалась русским корням Шморелей, некоторых фамилий позволило даже мне, тогда ещё неважному знатоку истории Оренбурга, сделать вывод об обширных оренбургских связях этой семьи. Соответствующий запрос, направленный в Государственный архив Оренбургской области, не принёс ничего нового. И тут я совершил один из самых авантюрных поступков в своей жизни, о котором не пожалел до сих пор: я взял две недели отпуска и срочно вылетел в Мюнхен. Авантюризм же заключался в том, что как раз в те дни в России разразился августовский экономический кризис 1998 года, и лишь сидя в самолете, я с ужасом осознал, какое огромное состояние вырвал из семейного бюджета ввиду взлетевшего в заоблачную высь курса немецкой марки. Дополнительные сведения, полученные от Эриха Шмореля за несколько дней непрерывного общения, добавили лишь несколько штрихов к семейной истории, но не дали ответов по существу вопроса. Стало очевидным, что придётся поднимать оренбургские архивы, работать по разным направлениям, искать иголку в стоге сена. Тогда, сентябрьским вечером, сидя в мюнхенской квартире и разглядывая фамильные документы Шморелей — эскиз пивоваренного завода — единственного, до настоящего времени работающего в Оренбурге и построенного предками Эриха, паспорта, справки, фотографии — мы независимо друг от друга пришли к одинаковому выводу: как странно устроен человек! В детстве и юности, вполуха слушая рассказы родителей и бабушек с дедушками, мы не задерживаем наше внимание на истории родственников. Лишь с наступлением более зрелого возраста мы пытаемся бросить взгляд в прошлое, покопаться в своей родословной, но как часто бывает, некому уже ответить на интересующие нас вопросы. Ушли те, кто мог бы пролить свет на события, казалось, такого недалёкого, но уже недоступного нам вчерашнего дня. В тот приезд мы посетили мемориальный музей «Белой розы», постояли в холле Мюнхенского университета, где отчаянные молодые люди в последний раз сбросили с балкона сотни листовок, призывающих немцев к Сопротивлению гитлеровскому режиму. Эрих показал мне площадь, носящую теперь имя Александра Шмореля. Конечно же, мы побывали на могиле Александра. А ещё мы говорили, говорили, говорили… По возвращении в Оренбург я опубликовал первую статью об Александре, о его удивительной судьбе. Последующие три месяца я не вылезал из Государственного архива Оренбургской области, библиотеки областного краеведческого музея, областной научной библиотеки. Я каждый день проводил свой обеденный перерыв в архиве, прихватывая по полчаса до и после. Перечитывал все местные газеты с середины прошлого века вплоть до 1921 года, когда Шморели покинули Оренбург, знакомился с десятками дел, в надежде найти упоминание родных Александра. Информация, собранная мною по крупицам с помощью сотрудников архива, как мозаика сложилась в большое историческое полотно, некоторые фрагменты которого, к сожалению, навсегда затерялись на бескрайних просторах прошлого. Но это уже не помешает нам получить представление об оренбургских корнях Александра Шмореля и, самое главное, понять, сколь тесна была его связь с далёкой и романтической русской родиной.ОРЕНБУРГСКИЕ КОРНИ

Первым представителем рода Шморелей на российской земле стал Карл-Август, родившийся 19 января 1833 года в городке Люк, в Восточной Пруссии. Сейчас этот населённый пункт относится к Польше и носит название Эльк. В середине XIX века, когда Карлу было около двадцати трёх лет, он отправился в Оренбург. Неизвестно, чем привлёк молодого человека далёкий степной город, расположенный на границе Европы и Азии: своим немецким названием, хорошими отзывами немецких купцов, ведущих прибыльную торговлю на окраине Российской империи, или им руководило просто юношеское стремление к свободной жизни, полной неожиданностей и приключений? Как бы то ни было, обосновавшись в Оренбурге, Шморель начал своё скорняжное дело и открыл меховую лавку. История умалчивает о том, как складывалась жизнь молодого немецкого предпринимателя вдали от родины, лишь в «Алфавите купцов города Оренбурга на 1872 год», в разделе «Временные купцы 2-й гильдии», под номером 52 появляется запись о прусском подданном Карле-Августе Шмореле как объявившем свой капитал по состоянию на 29 декабря 1871 года. Заметим лишь, что тогда Карл не «обрусел» ещё настолько, чтобы именоваться на местный манер «Августовичем». Шморель вовсе не был белой вороной, неизвестно каким ветром занесённой в эти края. Во второй половине XIX века в Оренбурге своё дело имели несколько немецких купцов. Почти все они были людьми известными и уважаемыми. Клюмп, Фокеродт, Оберлендер, Гофман — эти имена на протяжении нескольких десятилетий были неразрывно связаны с историей Оренбургского края. Кто-то из «временных» принимал российское подданство, кто-то сохранял на бумаге свою принадлежность немецкому государству, но все они считали себя оренбуржцами и много делали для процветания родного города. Как правило, происхождение, вероисповедание и принадлежность к одному сословию, а также многодетность семей, некоторые из которых нередко насчитывали до десяти наследников, приводили к тому, что все немецкие купеческие фамилии в Оренбурге состояли в родственных связях друг с другом. Меховая лавка Шмореля находилась на Николаевской — центральной улице города, была хорошо известна жителям губернского центра, что даже делало излишними обычные для того времени рекламные ссылки вроде «на втором этаже в доме Попова». Карл-Август время от времени выезжал за границу за новыми мехами, старательно анонсируя сей факт в местной печати и устраивая перед отлучкой распродажу «по ценам, совершенно выгодным для покупателей». Отношения немецкого купца с местным населением были ровные, что не мешало ему время от времени устраивать публичные разносы своим менее добросовестным коллегам. В 1876 году редакция газеты «Оренбургский листок» сообщала, что в её адрес поступило открытое письмо, в котором Шморель обращался к не менее известному в Оренбурге предпринимателю Путолову с требованием «исполнить обязательство о продаже товара или возвратить задаток и объясниться». Столь неординарный метод разрешения споров был выбран потому, что Путолов не желал видеться со Шморелем и, более того, скрывался от последнего, когда тот приходил к нему домой за объяснениями. Со временем либо доход от мехового магазина стал слишком мал, либо появилась возможность более выгодно разместить накопившийся капитал, но в сентябре 1878 года Шморель подаёт в Оренбургскую городскую управу прошение об отводе земли под устройство паровой мельницы и лесопильни. В марте следующего года аренда была оформлена на 1500 квадратных саженей за Новой Слободкой по левую сторону железной дороги. Строительство первой в Оренбурге лесопилки Шмореля, так же как и мельницы оренбургского купца Юрова, стало началом бума по применению силы пара в мукомольном и лесопильном производстве. В последующие годы такие заводы стали расти в городе как грибы после дождя. На них применялось сверхсовременное по тем временам техническое оснащение. Оборудование устанавливал и отлаживал тоже немец, инженер Ф. К. Эверт, развернувший впоследствии в губернии торговлю сельскохозяйственными орудиями и машинами. Новое дело «временно оренбургского купца» оказалось весьма доходным. Спустя два года Шморель ходатайствовал перед городской Управой о приёме в «Товарищество паровой лесопильни» соотечественников — оренбургских «коллег» Гуго Богдановича Оберлендера и Августа Даниловича Фокеродта. Участок, занимаемый мельницей и лесопилкой, постоянно расширялся за счёт аренды земель и покупки предприятий менее удачливых соседей. Так, в 1883 году «Шморель и Ко» заявило о приобретении лесных складов санкт-петербургского купца А. Л. Шаскольского. «Мой дед долгое время торговал лесом, — рассказывал своей подруге в 1941 году Александр Шморель. — У него делали деревянные дома разных размеров. Их можно было купить, разобрать и увезти домой. Сколько они стоили? Самые дешёвые — 35, самые большие и дорогие (лучшие) — 200 рублей. Те, которые за 200, были просто громадными, для школ…» Так или иначе, но первая в Оренбурге паровая лесопильня не была единственной заботой Карла-Августа Шмореля. На своем очередном заседании 21 февраля 1885 года городская Дума «слушала просьбу прусского подданного Шмореля о разрешении ему открыть на Водяной улице паровой пивоваренный завод». По-видимому, к тому времени проблема назрела уже давно, так как продукция существовавшего в Оренбурге пивоваренного завода, принадлежавшего другому известному в городе немецкому предпринимателю Антону Клюмпу, подвергалась на протяжении длительного времени острой критике на страницах городских газет. «К г-ну Клюмпу и его пивовару г-ну Гофману, — обращался некий «любитель пива» в 1883 году. — Смилосердствуйтесь, господа! Вот уже более месяца как вы пускаете в продажу вместо пива какой-то брандахлыст, какую-то мутную воду, и хотя для вас сбыт этой бурды несомненно выгоден, да чем же виноваты желудки потребителей-то?! Вы расстраиваете здоровье вашим странным суррогатом, именуемым «пиво». Это злостно. Любители пива, положим, не пьют теперь вашего фабриката, но масса поглощает вашу бурду по-прежнему, платя хорошие деньги». Неудивительно, что идея Шмореля нашла поддержку в городской Думе: «Многие из гласных обрадовались новому заводу и новому пиву, которое, без сомнения, превзойдёт старое пиво старого Клюмпа и будет не только вкуснее и здоровее, но и дешевле, так как горожане могли бы наверняка сберечь сто тысяч четвертаков…» Тем не менее, со ссылкой на ряд объективных причин, Дума отказала прусскому купцу в строительстве пивоварни на Водяной улице, предложив для этих целей участок на северо-западе Оренбурга. Вероятно, пользуясь правом на закрытое голосование, Дума приняла таким образом политическое решение и не стала оказывать практического содействия оппоненту видного оренбургского предпринимателя и общественного деятеля, каким являлся Антон Клюмп. С 1887 года Карл Августович Шморель содержал также «кишечный» завод в южной, азиатской части города, за Уралом. Его увлекло модное в то время поветрие на строительство так называемых «струнных заведений» при скотобойнях. Увлекло, но не дало прибыли. Политика городских властей, направленная на ликвидацию таких частных предприятий, привела к тому, что дела Шмореля в этой области стали идти всё хуже. Бросать завод ему не хотелось, и в 1902 году он предпринял отчаянную попытку продлить договор аренды на этот клочок земли. Ему не суждено было дождаться решения городской Думы. После смерти Карла Августовича все дела, в соответствии с его завещанием, перешли к бывшему компаньону по «Товариществу паровой лесопильни», второму из братьев Оберлендеров, Рудольфу. Новый хозяин сосредоточил всё внимание на работе «Товарищества», владея одновременно несколькими мельницами в Оренбургской губернии. Рудольф Богданович подал прошение о продлении аренды земли, занимаемой паровой лесопилкой. В ходатайстве перед городской Думой он опирался на авторитет предприятия, у истоков которого стоял «временно оренбургский купец» Шморель. «Компания мотивирует своё заявление тем, что она первая открыла лесопильное дело в Оренбурге и существует на этот период 24 года», — писал он в 1902 году. Городские власти пошли навстречу, правда, частично: срок аренды вместо требуемых дальнейших двадцати четырёх лет был продлен лишь на десять. Но уже спустя два года детище Шмореля и Оберлендера слилось с лесопилкой купца Чистозвонова, образовав «Оренбургское лесное торговое и промышленное общество» (завод «Орлее»), ставшее вторым по количеству рабочих, после Главных мастерских Ташкентской железной дороги, предприятием Оренбурга. С семейством Оберлендер Шмореля и Фокеродтов связывало нечто большее, чем деловые отношения. Их дети росли вместе, часто бывали в загородных владениях «дяди Рудольфа» в селе Новотроицком, некоторые из них впоследствии породнились между собой. Долгие годы я рассказывал об этом поместье, цитировал Александра… Но лишь в 2015 году совершенно неожиданно из Германии от семьи Зюр — потомков булочника Фокеродта я получил снимки этого места. Карл Августович оставил после себя массу наследников. От двух браков — сначала с Фридерикой Витт, а после её смерти — с Амалией Пликат — родились десять детей: четыре девочки и шесть мальчиков. Все они связали свою судьбу с Россией. Наибольшей известности в Оренбурге достиг Франц Август Эмиль Августович (Карлович) Шморель, родившийся в 1874 году. Вместе со своим сверстником Александром Оберлендером он отправился на учёбу в Московский университет. Когда друзьям исполнилось по 21 году, они подали заявление о принятии их в российское подданство. Год спустя оба были приведены к присяге на верность России пастором оренбургской евангелическо-лютеранской церкви и причислены к купеческому сословию. В этом же году, вернувшись в Москву, Франц был задержан за участие в студенческих беспорядках. Его выслали назад в Оренбург «под гласный надзор полиции». Вчерашнему студенту пришлось устраиваться на работу. Для сына известного оренбургского предпринимателя это не представляло особого труда. Подходящее место конторщика нашлось на пивоваренном заводе «Е. Е. Гофман (бывший Клюмп)». Именно на завод, конкуренцию которому в своё время безуспешно пытался составить его отец, Франц пришёл со спокойной душой. Прежний владелец и основатель пивоварни Антон Клюмп умер несколько лет назад. Директор первого оренбургского общественного банка, известный своей благотворительностью, гласный городской Думы и бессменный управляющий крупнейшим пивоваренным производством губернии, Клюмп не оставил после себя достойного наследника. Приёмный сын Николай — подкидыш, которого Антон Фёдорович усыновил в возрасте трёх с небольшим лет, — оказался на редкость бездарным предпринимателем. Оставив о себе славу кутилы и повесы, он был переведён в сословие мещан, а потом и вовсе пропал из города. Дело продолжил Егор Егорович Гофман, прославившийся в то время как «пивовар Клюмпа». На фоне таких купцов, как братья Оберлендеры, Шморель, Клюмп, баварский подданный Георг Гофман, записанный по-русски Егором Егоровичем, выглядел, несмотря на примерно одинаковый с ними возраст, скорее предпринимателем «второй волны». Выходец из семьи владельца пивоваренного завода в Баварии, он освоил отцовское ремесло, но, будучи вторым сыном, не имел шансов унаследовать весь завод. По рассказам потомков, Гофман однажды увидел в газете объявление, что в Оренбурге ищут пивовара. Он продал свои золотые часы, купил билет и, подобно Шморелю, отправился в чужую страну, в далёкий неизвестный город. Настоящую популярность Гофман приобрёл лишь после смерти патрона. Унаследованное им пивоваренное производство требовало развития, и в 1902 году Егор Егорович вместе со своим земляком, выходцем из Баварии Людвигом Бамбергером, учредил новую фирму с витиеватым названием «Товарищество парового пивоваренного завода Е. Е. Гофман иК'в Оренбурге (бывший Клюмп)». Решение это далось ему нелегко, но стареющий Гофман, обременённый десятью наследниками, мог положиться на предприимчивого торговца хмелем Бамбергера, женившегося к тому времени на его старшей дочери Марии. Вернувшийся в лоно родительского дома Франц Шморель вёл размеренный образ жизни. Вскоре гласный надзор полиции был заменён негласным. Местный департамент регулярно информировал вышестоящие органы о круге общения и занятиях бывшего студента: «Имеет знакомство с семейством прусского подданного Фокеродта, владельца булочной в г. Оренбурге, где бывает в свободное от занятий время, ведёт себя хорошо, предосудительного в политическом отношении ничего не замечено». Вскоре Франц продолжил обучение на физико-математическом факультете Казанского университета. В Оренбурге он женился на дочери екатеринославского купца Марии Оттовне Лемке, стал часто выезжать в Варшаву, Германию, работал в Риге в «Варшавской коммерческой конторе «Виганд и К°». Когда в 1902 году умер отец, все братья и сёстры уже жили самостоятельно. Самый старший, Иван, выучился в Германии на пивовара. Герман стал титулярным советником. Мария вышла замуж за Александра Оберлендера, который к тому времени уже получил степень кандидата естественных наук. Анна, по мужу Виганд, уехала в Ригу. В фирме её супруга и работал некоторое время Франц. Родственники и друзья детства — всё переплелось. Все знали друг друга, помогали, чем могли. Александр Оберлендер устроил Гуго, седьмого ребёнка в семье Шморель, в Мюнхенский университет. Спустя несколько десятилетий сын Гуго Карловича, Александр, пойдёт по стопам отца и в тех же самых стенах тоже будет изучать медицину. Ни у кого из Шморелей не было и мысли о том, что родительский дом на углу Каргалинской и Кладбищенской, знакомые с детства имения Оберлендеров — всё это скоро станет для них недоступным. Вернуться сюда они смогут лишь во сне или в романтических воспоминаниях, часть из которых как красивые легенды бережно сохранят их потомки. «В окрестных лесах водились волки, медведи, да как много! Птица, дичь! В реках — рыба! На подворье постоянно жили несколько медвежат, и дети играли с ними, — рассказывал Александр Шморель одну из таких историй, где правда переплеталась с вымыслом. — В лесу был мёд — такого нигде в мире больше не найдёшь! Всё было так чудесно и в таком изобилии, что можно было принять это за выдумку, за мечты человека с буйной фантазией. Вряд ли мозг европейца способен воспринять это, но люди там были не только безудержны, нет! Во многих вещах они были даже очень строги. И как религиозны они были! Тот башкир, о котором мне рассказывал отец — для таких, как он, все инаковерцы были лишь звери, нечистые создания, собаки. И даже когда этому башкиру приходилось часто разговаривать, вести торговлю с «неверным», он никогда не забывал ругать своего собеседника: «Ты собака! Проклятый!». Разразившаяся Первая мировая война нарушила формировавшийся годами мирный уклад выходцев из Германии. Антинемецкие настроения захлестнули Россию. Не миновала чаша сия и многочисленное семейство Шморель, разбросанное по всей империи. Гуго Карлович, занимавший в 1914 году должность ассистента на кафедре внутренних болезней Московского университета, вскоре вынужден был оставить не только полюбившееся место работы, но и покинуть город. Заведующий кафедрой долго не решался расстаться с подающим надежды молодым специалистом, но погромы немецких магазинов и подстрекательства других ассистентов против «германского шпиона» не оставляли профессору выбора. Благо Шморелю было куда ехать. В Оренбурге дела обстояли не лучше. Старший брат, откомандированный в Челябинск, даже не был ознакомлен с постановлением Оренбургской губернской земской управы, в котором говорилось: «23 августа 1914 года (…) установлено, что страховой агент 3-го участка Челябинского уезда Иван Августович Шморель есть германский подданный, и ввиду происходящей войны между Германией и Россией он не может состоять на службе в Губернском земстве и подлежит увольнению». Встретив неожиданного сменщика из Оренбурга, Иван, не веря в возможность происходящего, посылает начальству телеграмму: «Мишин приехал принять дела. Прошу телеграфом указать причину. Жду. Щучье. Агент Шморель». Из Оренбурга последовал лишь лаконичный ответ: «Уволены как германский подданный». Еще более неожиданным стало завершение головокружительной карьеры Франца Шмореля. Своевременно распрощавшись с германским подданством, Франц Карлович, казалось, сделал беспроигрышный ход. От помощника делопроизводителя «Оренбургско-Тургайского управления землепользования и государственного имущества» он прошёл путь до гласного городской Думы. В 1912 году тайным голосованием его избрали на должность члена городской Управы. Год спустя его утвердили на новый четырёхлетний срок. А через несколько месяцев Франц Карлович уже был избран на должность заступающего место оренбургского городского головы. Однако с первых же дней войны «немецкое прошлое» дало о себе знать. В соответствии с неким тайным циркуляром оренбургскому голове предписывалось отныне передавать секретные сведения на Ф. К. Шмореля в Оренбургское губернское жандармское управление. Судьба бывшего германского подданного, несмотря на занимаемое положение, оказалась предрешена. В июле 1915 года Главное управление МВД с удовлетворением сообщило оренбургскому губернатору, что «на основании ст. 122 Городского положения член Оренбургской городской Управы, надворный советник Шморель увольняется, согласно прошению, от должности Заступающего место городского головы». Лишив работы, должности, званий тех, кто раньше уже почти не задумывался о своём немецком происхождении, война пробудила в них национальные чувства. По Указу Николая II от 2 февраля 1915 года тысячи австрийских и германских переселенцев были отправлены на Урал. Вскоре к ним добавились потоки военнопленных. Именно здесь, в Оренбурге, изгнанному в своё время из Москвы немцу Гуго Шморелю было суждено заботиться о здоровье своих соотечественников, число которых росло день ото дня. Война и две революции не способствовали улучшению здоровья населения в провинции. Начались обычные в такой ситуации эпидемии — тиф, холера, дизентерия. Правительства нейтральных стран пытались оказывать помощь военнопленным по обеим сторонам линии фронта. В Оренбурге в те годы действовала «Комиссия по оказанию помощи австрийским и германским подданным из средств американского консульства в Москве», врачом которой являлся Гуго Карлович. Отец моего героя родился 19 февраля 1878 года и рос, так же как и братья с сёстрами, в основном за городом, у Оберлендеров. Уже живя в Мюнхене, в семейном кругу, Гуго Карлович любил вспоминать своё детство, «это безвозвратное время». Его рассказами Александр щедро делился с друзьями. «Он говорил о поместье, которое было у них в Уральских горах. Оно было большое — 64 000 гектаров — и располагалось у подножия гор, вдали от всех городов — это был рай! Он рассказывал о местных жителях, которые были так щедры, с такой открытой душой. Они изготавливали доски топором. Из целого дерева вырубалась одна-единственная доска, всё остальное выбрасывалось. Одно дерево — одна доска. Им хватало деревьев. Экономить эти люди не умели. Часами, сутками ехали они на своих телегах на деревенские ярмарки, везли туда всякую мелочь, резные деревянные орудия, лыко, кожу… Там они зарабатывали несколько копеек и были счастливы. Или не выручали ничего и тоже были довольны. Или могли прокутить всю выручку и, радуясь, опять несколько дней ехать домой». В 1907 году Гуго Карлович блестяще защитил докторскую диссертацию. На титульном листе значилось: «В знак глубокой благодарности посвящается Александру Оберлендеру». Близкий друг старшего брата, известный в Оренбурге предприниматель и общественный деятель, Оберлендер заботился о студенте медицины, постигавшем науку вдали от дома. В последующем Шморелю не раз предоставилась возможность оказать ответную услугу своему благодетелю. Он даже сопровождал брата Александра Рудольфовича Виктора в качестве врача, когда тот, страдавший тяжёлой формой туберкулёза, отправился в лёгочный санаторий в городок Санкт-Блазиен, расположенный в Шварцвальде. По окончании учёбы, став доктором, Шморель обосновался в Москве. Здесь же он познакомился со своей будущей невестой — дочерью провизора и коллежского асессора из Кременчуга Натальей Петровной Введенской. Наталья была на 12 лет моложе Гуго Карловича. После известных событий 1914 года она последовала за ним в Оренбург, где они и обвенчались 11 ноября 1916 года в Петропавловской церкви. Свидетелямиэтого события со стороны жениха выступили известный в городе адвокат дворянин Флориан Петрович Доливо-Добровольский и Александр Рудольфович Оберлендер, со стороны невесты — надворный советник Франц Карлович Шморель и капитан 102-го Рымникского полка Дмитрий Оттович Лемке. Обнаруженная лишь в 2017 году сотрудниками музея истории Оренбурга церковная книга содержит любопытное собственноручно написанное обязательство прусско-германского подданного лютеранского вероисповедания Гуго Шмореля: «…сим удостоверяю, что вступая в брак с дочерью коллежского асессора Натальей Петровной Введенской, православного вероисповедания, в воспитании детей от сего брака буду поступать согласно с законами Государства Российского, то есть буду крестить и воспитывать в православной вере». Своё слово Гуго Карлович сдержал. Сын, которого назвали Александром в честь святого князя Александра Невского, родился 3 (по новому стилю 16-го) сентября 1917 года. Родители крестили его в той же Петропавловской церкви. Свидетелями на сей раз были брат Натальи сотник кубанского казачьего войска Фёдор Введенский и дочь купца Елена Александровна Оберлендер. Православной веры Александр придерживался и впоследствии, будучи взрослым человеком и живя в совершенно другой стране. Революция и Гражданская война принесли в уральский город голод и эпидемии сыпного и брюшного тифа. В тяжёлые дни Гуго Карлович возглавил больницу, открытую для немецких военнопленных и интернированных граждан. Власть в Оренбурге несколько раз переходила от одной противоборствующей стороны к другой. Во время чешского мятежа «славянские братья» решили расстрелять оренбургского врача как «немецкого буржуя». К счастью, вовремя вмешались несколько русских, хорошо знавших Гуго Карловича. В очередной приход красных к Шморелю доставили больного тифом комиссара. «Вылечишь, немец?» — спросил он врача в лихорадочном бреду. Сопровождавшие красноармейцы ясно дали понять доктору, что смертельный исход их командира будет равнозначен такому же приговору и для него самого. Комиссар выжил, а доктор Шморель стал считаться в городе подлинным интернационалистом, сочувствующим советской власти. Так получилось, что, заботясь об окружающих, Гуго Карлович не смог уберечь самого близкого ему человека. В 1918 году Наталья Петровна умерла от тифа. Говорили, что она заразилась на рынке — неосторожно попробовала у торговки кислое молоко. Мама Таля, как называли её в семье, была красивой женщиной. Александр в студенческие годы очень походил на мать. Его волосы имели такой же тёмно-рыжеватый оттенок, и взгляд был спокойный, мечтательный. Гуго Карлович тяжело переживал трагедию, но нужно было заботиться о маленьком сынишке. По рекомендации сестры Марии отец нанял нянюшку Феодосию Константиновну Лапшину, работавшую у неё домработницей. С тех пор крестьянка из села Романовка Царицынского уезда Саратовской губернии стала членом семьи Шморель. Сначала она воспитывала Шурика, потом Эриха и Наташу, родившихся во втором браке, уже в Германии. Там она часто плакала по потерянной родине и до конца своих дней не уставала заботиться о благополучии своих уже выросших подопечных. Она много рассказывала детям о матери Александра, о своей деревне. Говорила, что Стенька Разин доводился ей кем-то из предков: «Он хоть и разбойник был, но брал только у богатых и делился с простым народом!» В калейдоскопе революционных потрясений как-то незаметно пролетели два года. Гуго Карлович в меру сил и возможностей работал по специальности. Складывающиеся в стране и городе политические обстоятельства не всегда способствовали этому. Время было опасное. Весь персонал клиники, где он работал, переболел тифом. В лазарете он познакомился с немкой, из местных, работавшей старшей сестрой милосердия. 5 октября 1920 года они поженились. Елизавета Егоровна (Георгиевна) Гофман была дочерью владельца пивоваренного завода. Её мать Маргарита Антоновна приходилась племянницей небезызвестному в дореволюционном Оренбурге купцу Клюмпу. Самого Егора Егоровича Гофмана уже 11 лет как не было в живых. Какое-то время наследники, всего 11 детей, пытались продолжать дело отца. Брат Елизаветы, Рудольф Георгиевич, неоднократно выезжал за границу для изучения искусства пивоварения. Вернувшись домой, он заведовал пивными складами в Орске, Илецкой Защите, Шарлыке, Актюбинске и других городах Самарской, Уфимской губерний, Тургайской и Уральской областей. Одновременно Рудольф Гофман возглавлял «Заведение искусственных минеральных вод» в городе Орске. Спустя два дня после начала Германской войны (Первой мировой её стали именовать значительно позже) Елизавета Егоровна подала прошение на имя оренбургского губернатора о принятии её в российское подданство. «Я родилась в Оренбурге, окончила курс в Оренбургском институте благородных девиц и с детства привыкла считать Россию своим отечеством. С Германией, подданной которой я числюсь по рождению, никогда ничто меня не связывало. Кроме того, от отца я унаследовала торговое дело в Оренбурге, которое намерена продолжать. Поэтому имею честь просить Ваше Превосходительство о принятии меня в русское подданство и ввиду остроты политического момента, возможно сократить срок водворения». Написанное под влиянием военных действий на Западе прошение вряд ли было выражением истинных чувств дочери баварского купца, но своевременность такого шага позволила большому семейству Гофман действительно заниматься пивоваренным производством вплоть до прихода большевиков к власти. Жизнь Гуго Карловича с новой женой и сыном разительно отличалась от всего того, к чему привыкли они в недавнем прошлом. От уютного семейного очага Шморелей остались одни воспоминания: в доме жили какие-то чужие люди, определённые сюда советской властью. О роскошном здании пивоваренного завода на Неплюевской улице и говорить не приходилось. В 1915 году наследники Гофмана ещё пытались сохранить его за собой, хотя бы частично. Через приходское благотворительное общество при римско-католическом костёле они хотели устроить там «дом трудолюбия». После 1917 года места в родных стенах для них больше не стало. Завод экспроприировали. Какое-то время по поручению новых хозяев Рудольф ещё занимался вопросами производства, но вскоре и эту работу пришлось оставить. Наверное, не менее горько было Гуго Карловичу прочитать в газете «Народное дело», что «согласно постановления разномойского Совета солдатских депутатов, отобранный у помещика Оберлендера скот был разделён между бедными солдатами». Александр Рудольфович, большой друг семьи Шморель, казалось, совсем недавно, в 1917 году, вошёл в состав продовольственного комитета Оренбургского губернского земского собрания. Но вот и он уже потерял всё нажитое им и его отцом за долгие годы, проведённые на оренбургской земле. Пребывание в родном городе становилось изо дня в день всё менее приятным. В эти годы не раз поднимался вопрос о возмещении убытков германским подданным. После ратификации Брестского мирного договора в шведское консульство в Москве, выступавшее в Советской России с посреднической миссией, поступали заявления от крупных предпринимателей, потерявших за время войны миллионные состояния, от колонистов, купцов и ремесленников, чье хозяйство было полностью разорено. Однако большинство из них уже не видело для себя перспектив в этой стране. Немцы устремились на Запад, в Германию. В 1921 году семья Гуго Карловича тоже стала готовиться к отъезду.ДЕТСТВО

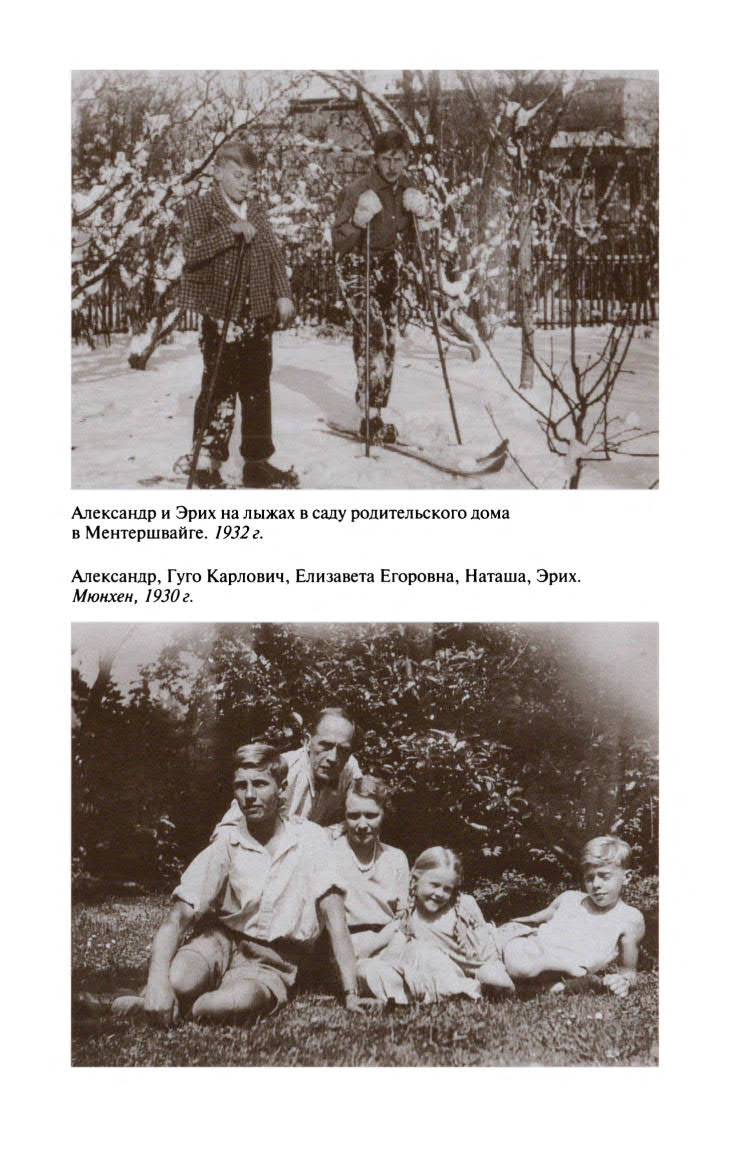

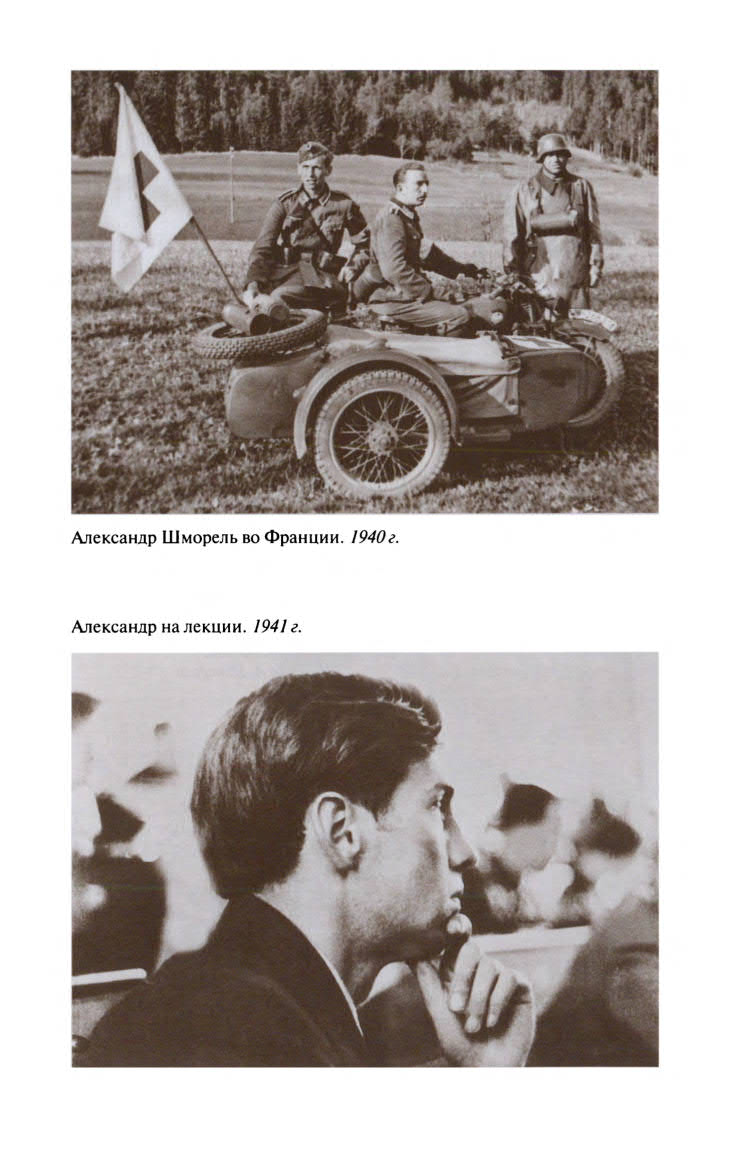

Детство героя. Оно всегда представлялось мне каким-то особенным. Помню сочинения школьных лет. В них пионеры и комсомольцы-герои отличались необыкновенными чертами характера, которые у них проявлялись чуть ли не до школы. За такой идеологизированной картиной «становления целостной личности», как правило, терялся сам человек. Приступая к этой книге, больше всего боялся, что Александр в воспоминаниях тоже превратится в такой символический образ, вернее, образок, иконку, от которой будет исходить неестественно благостное сияние. К счастью, в памяти своего младшего брата Алекс остался всё-таки человеком, пусть не совсем обычным, но живым. «Да он был просто чокнутый! — смеялся как-то Эрих во время наших очередных полуночных посиделок в его уютной мюнхенской квартире. — Шурик выделялся из толпы, а тот, кто выделяется — это уже не серая посредственность. Все выдающиеся личности были в той или иной мере «чокнутые», — рассуждение вполне в духе Достоевского: «чудак не всегда частность и обособление, а напротив, бывает так, что он то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались». Отъезд из Оренбурга в 1921 году стал для Шморелей вынужденной необходимостью. Некоторые из них ещё раньше отправились в сторону Сибири. Большая часть знакомых тоже покинула город. Гофманы и Оберлендеры обосновались на новой, вернее, так называемой «исторической» родине. Перспектива работы врачом на должности с труднопроизносимым в духе тех лет названием — «завпит-пунктом» — не прельщала Гуго Карловича, и насиженное место пришлось оставить. Сомнений о том, куда ехать, у доктора Шмореля не было. Мюнхен, хорошо знакомый по годам учёбы в университете и частым посещениям последних лет, казался надёжным пристанищем и укрытием от революционных потрясений Советской России. Поездка за границу — само по себе занятие не из простых — на этот раз превратилась в грандиозное мероприятие с массой осложняющих моментов. Главное — уезжали насовсем. Что брать, как, какие оформлять документы и где? Голова шла кругом от тысячи учтённых и неучтённых мелочей, без которых отъезд мог просто не состояться. Семейство в составе Гуго Карловича с женой и сыном, Эмилии Оберлендер и няни должно было двинуться в путь через Восточную Пруссию. Ситуация на фронтах не оставляла других вариантов и вынуждала беженцев совершать чуть ли не кругосветное путешествие. Елизавета Гофман была в положении, и для неё все эти сборы и волнения были тем более некстати. Няне как российской гражданке путь в Европу со стороны советских властей был фактически закрыт, и для неё пришлось выправить новые документы. Для этого был оформлен фиктивный брак с Иваном Шморелем. Феодосия Лапшина на время превратилась во Франциску Шморель, что хотя и не добавило саратовской крестьянке знаний немецкого языка, но позволило без особых приключений проследовать вместе с семьёй в далёкую и незнакомую Баварию. Путешествие заняло шесть недель. С трёхлетним Сашей, беременной женой и парализованной тёткой Эмилией поездка была сущей каторгой. Во время многочисленных пересадок Гуго Карлович переносил Эмилию, страдавшую рассеянным склерозом, на руках. В памяти всех ещё свежи были воспоминания о нелепой гибели тёщи — Маргариты Гофман в августе 1919 года, когда она, на пути из Оренбурга в Германию с тремя детьми, ночью на минутку отлучилась от стоящего поезда. Судьбой ей было дано оказаться как раз между двух вагонов, когда маневровый паровоз неожиданно дёрнул состав. Несчастье случилось на участке пути между сегодняшними Каунасом и Калининградом неподалёку от небольшого местечка Вильковишки. Тело Маргариты Гофман удалось доставить в Германию и похоронить там. По приезде в Мюнхен жизнь стала постепенно налаживаться. Первые месяцы семья жила в Зольне — небольшом предместье баварской столицы, застроенном виллами состоятельных горожан. В августе, когда родился Эрих, всё внимание переключилось на нового члена семьи. Вскоре Гуго Карлович смог подтвердить свою врачебную квалификацию и открыть частную практику «Д-р Шморель». В этом ему помогли докторская работа, написанная ещё во время учёбы в Мюнхене, а также свидетельство некоего Фридриха Мауха из Базеля, в прошлом руководителя «Оренбургского Комитета по оказанию содействия германским и австрийским подданным». Маух подробно и в превосходных тонах осветил деятельность врача Шмореля с начала Первой мировой войны и вплоть до отъезда Гуго Карловича из Оренбурга. В конце этого же года семья обрела и своё собственное жилье. Такой щедрый подарок родне сделал Людвиг Бамбергер — компаньон Егора Егоровича Гофмана и совладелец оренбургского пивоваренного завода, «дядя Людвиг», как его звали дети. Он приобрёл для Шморелей замечательный дом в мюнхенском районе Ментершвайге. Покинув Россию, Шморели сохранили оренбургские традиции: на обед были пельмени и блинчики, самовар на столе являлся обычной частью сервировки и никто в семье не воспринимал это как дань тоске по утерянной родине. Дома родители говорили по-русски. Дети, игравшие со сверстниками на улице, без труда впитывали в себя язык чужой страны, но русский всё же преобладал. Поэтому когда Наташа пошла в школу, то сверстники поначалу даже подсмеивались над ней из-за её неважного немецкого. И тем не менее Шурик получал ещё частные уроки русского у православного священника. Позже к Шморелям каждую неделю приходил некий господин Налбандов, который преподавал детям русскую азбуку и грамматику. Эрих с удовольствием вспоминал, как с этим учителем они читали «Войну и мир» Толстого и пушкинского «Евгения Онегина». Книги, в первую очередь русская классика, стали верными жизненными спутниками младшего поколения Шморелей, но осознание этого пришло позже. Многие картины тех лет уже стёрлись, но в детской памяти остался визит царского генерала Сахарова, приглашённого родителями на чай. Не был ли это их земляк, уроженец Оренбурга, внук священника и выпускник Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса знаменитый генерал-лейтенант Константин Вячеславович Сахаров? Видный деятель Белого движения в Сибири, бывший генералом для поручений при Верховном главнокомандующем адмирале А. В. Колчаке, командовавший армиями, в 1920 году эмигрировал в Японию, затем недолго пожил в США, а в октябре 1920 года прибыл в Германию, где принимал участие в монархическом движении. «В советской революции виноваты только жиды», — гость смаковал эту мысль, произнося слово «жиды» с грубым непонятным акцентом. Эрих помнит, как ему, маленькому мальчику, и маме не понравилось, что генерал избегал слова «евреи». Да и нелады с русским произношением у «радетеля за Отчизну» оставили в душе довольно неприятный осадок. Сообразно семейным традициям постепенно сложился круг общения. В нём преобладали православные священнослужители, люди культуры и искусства, врачи. Частым гостем в Ментершвайге было семейство Пастернаков. Художник Леонид приходил с женой, известной московской пианисткой Розалией Кауфман. Друживший с Гуго Карловичем Леонид Пастернак подарил доктору карандашный портрет Бетховена с собственноручным посвящением. Он долгие годы висел над роялем в гостиной Эриха Шмореля. Позже на чай заглядывали Лидочка и Женечка — сёстры Бориса Пастернака, оставшегося в России и получившего впоследствии мировое признание за книгу «Доктор Живаго». Эрих помнил ещё, что Женечка вышла замуж за своего троюродного брата Ф. К. Пастернака — директора крупного мюнхенского банка, но с началом еврейских погромов сёстры были вынуждены эмигрировать в Англию. Осенью 1924 года Шморели отдали своего старшего, которому как раз исполнилось 7 лет, в частную школу Энгельсбергера. За обучение в ней надо было платить, но родители предпочли водить Александра несколько дальше от дома и притом за деньги, чем отдать его в обычную народную школу, расположенную рядом. Она пользовалась дурной славой школы детей безработных и чернорабочих. В марте следующего года родилась Наташа. Весь год прошёл в хлопотах: Елизавета Егоровна и няня занимались детьми, Гуго Карлович — своей практикой. В 1926 году Людвиг Бамбергер наконец-то получил давно обещанную правительственную компенсацию за оставленную в Советской России недвижимость. Пивоварня была оценена в один миллион золотых марок, но и немецкое правительство было не промах: выплата компенсации переселенцам производилась ассигнациями. Елизавета Гофман долго сокрушалась по этому поводу: «Советский Союз рассчитался с правительством золотом, а нам, как всегда, бумажки достались!» Полмиллиона остались за Бамбергером, а вторую половину 11 братьев и сестёр, среди них и мачеха Александра, распределили между собой поровну. Внакладе никто не остался: дядя Людвиг заботился о родственниках, причём делал это с видимым удовольствием. Чего стоил один дом, купленный им для Шморелей! С этим уютным семейным очагом у Наташи и Эриха многие десятилетия были связаны самые лучшие воспоминания. 8 августа 1926 года Шморели отмечали пятый день рождения Эриха в Стокгольме. Этот праздник остался ярким воспоминанием для виновника торжества. «Я помню, как Шурик потихоньку разбудил меня рано утром, когда все ещё спали, и повёл в другую комнату. «Хочешь посмотреть, что тебе сегодня подарят? Только никому не говори», — лицо Эриха, рассказывающего о событиях более чем семидесятилетней давности, светлеет. Кажется, он и сейчас видит перед собой лицо Александра, спешащего порадовать младшего братишку ожидающими его подарками. «А ещё я помню, что из Швеции мы ехали на пароме и папа с Шуриком ходили на капитанский мостик. Брат так гордился тем, что стоял на мостике рядом с настоящим капитаном!» Когда Александру исполнилось 10 лет, после четырёх классов он поступил в мюнхенскую гимназию имени Вильгельма. Учился Шурик неплохо, занятия давались легко. Тем удивительнее было для родителей узнать, что «из-за неудовлетворительных знаний по латинскому языку» их сын остаётся во втором классе на второй год. Вскоре выяснилось, что учитель латинского что-то имел против гимназиста русского происхождения. Необоснованные претензии и нервозная обстановка привели к тому, что Шурик стал бояться этого предмета, не мог отвечать уже выученный урок. Пока разобрались, что к чему, было уже поздно. Пришлось походить второй раз в тот же класс. Потом родители перевели Александра в другую гимназию, и проблем с латинским больше не возникало. Свободно говорившие по-русски и по-немецки дети по желанию отца учили и английский язык. Отец не оставлял мысли перебраться в Персию. Там требовались врачи, и доктор Шморель надеялся на продолжение своей карьеры на Ближнем Востоке. Ещё в раннем возрасте у Александра обнаружилась определённая тяга к музыке, и этот интерес старались поддерживать всеми возможными средствами. Детям приобрели рояль. Шурик, Эрих и Наташа по очереди занимались на инструменте, и хотя у Алекса всегда находились более важные дела, чем музыкальная грамота, играл он, по свидетельству очевидцев, просто великолепно. В доме Шморелей любили русские песни. Их кладезь — няня, пела детям колыбельные. Да и во время стряпни она любила напевать по-русски. Во многом именно её рассказы о далёкой родине, песни и сказки из детских лет воспитали такую страстную любовь Шурика к России, которая удивляла и продолжает удивлять всех знавших его. «Фрау Лапшина», которая за все годы, проведённые на чужбине, так и не научилась немецкому языку, ходила в русскую православную церковь, носила привычные ей широкие крестьянские юбки и пёстрый головной платок. Оставаясь одна дома, всегда считала своей святой обязанностью отвечать на телефонные звонки, громко и внятно произнося одну и ту же фразу: «Доктор Шморель нихьт цу хаус» — и вешала после этого трубку с чувством исполненного долга. Она долгие годы оставалась добрым духом дома в Ментершвайге. И даже не знавших русского языка гостей располагала к себе её доверительная жестикуляция. У няни в Саратове оставалась сестра, и они некоторое время ещё вели переписку — неграмотной Феодосии Константиновне читали письма из России, а она надиктовывала ответы. У Шморелей какая-то связь с родственниками в СССР оставалась до 1930-х годов, а потом письма и открытки просто перестали приходить. По данным, полученным уже в наши дни в самом начале 2000-х от внучатого племянника Германа Шмореля — профессора и доктора медицины Александра Клембовского, Герман Карлович перебрался после революции из Оренбурга в Екатеринбург, затем в Томск, где работал управляющим Государственным банком, и умер ориентировочно в 1929 году. Его жена Наталья — дочь Рудольфа Оберлендера — с 1938 года жила у детей в Москве. Александр Оберлендер, женившийся на Марии Августовне Шморель, был сослан на поселение в Караганду, где и умер в конце 1930-х годов. Лишь после массовых амнистий 1953 года Мария Августовна смогла уехать к родственникам в Минск. Оренбургская газета «Смычка» 15 января 1930 года поведала нам и о судьбе самого известного из Шморелей — Франца Карловича — правда, под характерной для того времени рубрикой «Чистка советского аппарата»: «Второй день чистки государственного и коммунального банков похож на первый. Критика и самокритика банковских «чиновников» отсутствует… Установка банковцев ясна — круговая порука — вот её название. Один за всех, все за одного… Перед собранием проходит один из старых оренбургских «зубров» Шморель — инструктор госбанка в настоящем. А раньше? В начале своего жизненного пути поднадзорный студент, участвующий в революции, — сын прусского бедняка — крестьянина, работающего в Оренбурге уполномоченным заграничной меховой фирмы, — он в 1915–1916 годах попадает в члены городской управы и более года замещает городского голову. — Последние годы перед революцией я работал на постоянной должности секретаря кожевенной управы, — повествует собранию Шморель. — Ну… и… уехал… с белыми. Сначала в Актюбинск. Потом на Кавказ, а потом зазимовали в Анапе. По приходе красных я и мои сотрудники (сослуживцы — поправляется Шморель) в 1920 году получили разрешение выехать в Оренбург, где я и работаю до сих пор. В автобиографии Шмореля много неясностей, тёмных пятен, завуалированных мест. Когда-то, будучи с белыми в Орске, он хотел перейти к красным — однако не перешёл! Будучи поднадзорным, попал в городские головы (?!). Один дом у него национализирован, а другой в 13 комнат… принадлежит жене (?!). Ведёт переписку с заграничными друзьями…» Да, переписка с иностранцами и родственники за границей — одного этого в 1930-е годы в СССР могло вполне хватить на многие годы тюремного или лагерного заключения. А тут ещё жена Мария Оттовна Лемке — дочь Отто Карловича Лемке, занимавшегося в Оренбурге до революции торговлей ювелирными изделиями! Франца Шмореля арестовали 15 декабря 1937 года в Новосибирске, где он к тому времени работал бухгалтером Новосибирского управления совхозов. Двумя годами позже он умер, находясь в заключении, по причине «старческой дряхлости» (в 65 лет?!), как гласило свидетельство о смерти. Но вернёмся назад, в Германию. В новой реальной гимназии, куда родители перевели Шурика в 1930 году, больше внимания уделялось точным наукам, не было греческого. Здесь Александр познакомился с Кристофом Пробстом, сыном учёного, занимавшегося исследованием санскрита и восточных религий. Кристоф был на два года моложе Алекса, но в 1935 году они оба пошли в 7 «А» класс, где составляли своего рода исключение в плане своей религиозной принадлежности: среди католиков лишь Шморель был православного вероисповедания, а Пробст вообще не причислял себя ни к какой вере. Алекс и Кристоф крепко сдружились. Эта дружба очень много значила для обоих. У Кристофа была старшая сестра Ангелика, и они часто проводили время втроём. Родители Пробстов развелись, но у детей, в том числе и у Алекса, было какое-то особое доверительное отношение к мачехе, еврейке по происхождению. Семья Пробст стала для Шурика почти вторым домом. На каникулах Александр ездил к ним в небольшую деревеньку рядом с Рупольдингом, где ребята предпринимали вылазки в Баварское предгорье Альп, ходили в походы, катались по окрестным лесам на велосипедах. «Помню, как однажды летом он приехал из Мюнхена на велосипеде. У него не было денег на поезд. Велосипед был так невероятно нагружен, что его едва можно было различить под поклажей, — рассказывала уже после войны Ангелика. — С этой экипировкой мы провели незабываемые летние недели на тихих озёрах, одиноких горных лугах. Мы строили хижины и плоты, ловили рыбу, которую потом пекли, наблюдали за животными и растениями, под раскаты собственного хохота исполняли невиданные акробатические трюки на пружинящей болотистой почве». По свидетельству Ангелики, Алекс был по натуре бродягой. Ему нравилось путешествовать в одиночку, бесцельно бродить по окрестностям, знакомиться «с удивительнейшими созданиями этого мира». Его тянуло на приключения, вызывали любопытство бродяги, странствующие артисты, цыгане и попрошайки всех видов и мастей. Алекса нередко можно было застать глубоко за полночь в компании странного вида взрослых мужиков за бутылкой вина. На следующий день Шурик восхищался, какие великолепные идеи и своеобразные мысли переполняют этих людей. «Однажды, это было в 1936 или 1937 году, — вспоминал Эрих, — мы во время каникул всей семьей отправились на две недели на озеро Кимзее. У нас был заказан отель, но Шурик наотрез отказался оставаться на ночь в номере. Он хотел поставить палатку и расположиться там. Никакие уговоры и увещевания не помогли, и отец махнул на причуды сына рукой. Две недели Алекс провёл рядом с отелем, практически под открытым небом. Как назло, всё время шёл дождь. Хлестало как из ведра, но Шурик не сдавался. Помню, как он укреплял палатку, рыл канавки, чтобы отвести воду». Как знать, может быть, в душе ему и хотелось махнуть на всё рукой, перебраться к родным в тёплое и сухое жильё, но гордость уже не позволяла проявить такое малодушие. Да и как это могли бы расценить близкие? Отец хорошо знал характер старшего сына и потому не судил строго его сумасбродные выходки. Как-то в одном из бесконечных походов Алекс вместе с двумя друзьями Францем Вальтершпилем и Вольфгангом Нуссером угнали в районе Ульма лодку. Проплыв с десяток километров вниз по течению Дуная, путешественники решили, не останавливаясь, устроиться на ночлег. Тент натянули здесь же. Уже в районе Донаувёрта неуправляемая посудина налетела на опору моста. Сонных искателей приключений выбросило в воду, лодка со всеми пожитками камнем пошла на дно. Чудом все трое остались живы. На следующий день Алекс добрался домой в каких-то лохмотьях. Отец, узнав о причинах столь странного явления «блудного сына» в Мюнхене, лишь неодобрительно покачал головой. Спокойствие и рассудительность Гуго Карловича были хорошо известны в семье. Даже с прирождённой аполитичностью доктора Шмореля Александр мирился, несмотря на своё обострённое восприятие окружающего мира. «Отец никогда не лез в политику, — вспоминал Эрих Шморель, — это мама всегда эмоционально комментировала события общественной жизни Германии». После прихода Гитлера к власти в 1933 году дома постоянно разворачивались словесные перепалки. «Какой из него руководитель государства? Это же совершенно невозможный человек», — убеждала Елизавета своих братьев Рудольфа, Николая и Арнольда. Братья Гофманы доказывали обратное, но до ссор дело не доходило. Рудольф, наверное, всё-таки тайно надеялся, что в случае, если границы рейха окажутся восточнее Оренбурга, то и его пивоваренный завод вернут «законному хозяину». Впрочем, таких мыслей вслух он никогда не высказывал, но объяснение действиям Гитлера в семейных спорах всё-таки находил. «Однажды, вернувшись с какой-то очередной политической манифестации, — продолжал Эрих, — мама была полна негодования. Во время речей она сидела недалеко от фюрера. «Ах, он всё время кричал, его же просто невозможно слушать!» — она явно не одобряла манеру выступлений Адольфа». Как бы то ни было, но участие в милитаристских детских организациях в начале 1930-х годов привлекало Александра возможностью новых приключений, походов… Став членами детского объединения «Шарнхорст», названного по имени полководца — борца за свободу времён Наполеоновских войн, Алекс с друзьями отправились на велосипедах в поход. Стояла зима. Эриха брат взял с собой, но тот, самый маленький в отряде, скоро выбился из сил, и ребятам пришлось везти его по очереди на раме. Отряд велосипедистов остановила полиция. Гордо отрапортовав, что отряд «Шарнхорст» направляется в поход, ребята неожиданно услышали в ответ: «A-а, антиправительственная группировка!» У власти в Германии тогда ещё были социал-демократы… В 1933 году организация «Юные баварцы», к которой примкнули братья Шморели, превратилась в гитлерюгенд, а «Стальной шлем», членами которой были старшие ребята, реформировалась в СА — «штурмовые отряды». Эриха приняли в гитлерюгенд, а Алекса — в СА, но в марте 1934 года выяснилось, что Шурик ещё мал для этой организации, ему было шестнадцать, и его «вернули» в гитлерюгенд. Алекс ужасно расстроился, что к нему отнеслись как к маленькому, и сделал несколько попыток пробиться в «штурмовики». Особенно ему нравились кавалерийские подразделения. Это удалось, но вскоре наступило охлаждение. Шморель, как и многие сверстники, на первых порах радовавшиеся вступлению в новые организации, вдруг увидел, что это совсем не то, чего ему хотелось бы. Тупое подчинение и муштра как основы построения новых гитлеровских молодёжных объединений делали невозможным личное восприятие природы, разрушали принципы товарищества, сложившиеся в сознании подростка. Аполитичное, но свободолюбивое отцовское воспитание, не лишённое необходимой доли контроля, любви и поддержки, закалило характер Александра, сделало его невосприимчивым к пропаганде национал-социалистических демагогов. Еще задолго до захвата власти Гитлером его партия с присущими ей методами насильственного распространения, запугивания инакомыслящих не вызывала восторгов в семье Шморель. В доме в Ментершвайге, особенно в первые годы, постоянно вращались русские эмигранты, приверженцы царизма, бежавшие от большевиков. Благодаря рассказам родителей, у которых ещё свежи были в памяти ужасы революции и Гражданской войны, у детей тоже формировалось своё отношение к общественным потрясениям такого рода. Эрих хорошо помнил, что когда Гитлер и его движение заявили о «свершившейся революции», то первой реакцией родителей были слова: «Это мы уже однажды пережили». Скептическое отношение родителей к национал-социализму и собственный печальный опыт в гитлерюгенде, осознание того жестокого пути к власти, который этот австриец Адольф прошёл практически на глазах гимназиста Шмореля, создали у Александра неприятие существовавшей в Германии власти. Поэтому арест и расстрел Рёма, командовавшего до 1934 года отрядами СА и ставшего чересчур опасным для Гитлера, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения и без того импульсивного подростка. «Мы сидели с друзьями как всегда у нас дома, — рассказывал Эрих Шморель, — когда Алекс, полный возмущения, обрушился с критикой на то, что творит фюрер. Он назвал его убийцей. В этот момент я впервые осознал, с какой внутренней энергией мой брат противился этой системе». Все, знавшие Александра, отмечали его постоянное стремление к свободе и независимости. Родители относились к этому с пониманием, и потому свои отношения с детскими и молодёжными объединениями Алекс регулировал сам. Разочарование в гитлерюгенде не погасило интереса к приключениям. Много времени он уделял спорту, причём с явным успехом. В декабре 1936 года даже был удостоен спортивного значка штурмовиков — нечто вроде нашего значка «ГТО» советских лет. Шурик отлично плавал, вместе с Кристофом Пробстом посещал в Мюнхене уроки фехтования. Однако ни с чем не могла сравниться его любовь к лошадям. Казалось, русская кровь и бескрайние степные просторы Оренбуржья нашли своё выражение в характере юного страстного наездника. Верховая езда относилась к непременным атрибутам каникул, большую часть которых Александр проводил вместе с Пробстами. Потребность в общении была взаимной. Кристоф, или Кристль, как типично по-баварски, уменьшительно-ласкательно звали его близкие, тоже не мог долго быть вдали от друга. «Я бы очень хотел пригласить Алекса провести хотя бы часть каникул в Рупольдинге, — писал он летом 1936 года своей бабушке, — от него нельзя ожидать каких-либо неудобств или неприятностей, от него просто веет гармонией». Эта гармония чувствовалась в единении Александра с природой, в его музыкальности, любви к литературе, философии, искусству. Шурик восхищался произведениями античной Греции и колоссальными скульптурами Родена и Микеланджело. Родители были хорошо знакомы с профессором Преториусом, известным коллекционером и знатоком восточноазиатского искусства. Бывая у него в гостях, Шурик проникся восхищением и этим направлением в мировой культуре. Ему очень нравились рисунки и живопись, исполненные в своеобразной манере. «Мы втроём могли часами торчать в больших и малых художественных лавках, рассматривать картины, листать папки, покупать репродукции, отказывая себе во всём на свете», — вспоминала после войны Ангелика. Александр не был только созерцательной натурой. Получая наслаждение от соприкосновения с произведениями искусства, он старался творить сам. Знакомые всегда говорили, что у него талантливые руки. Шморель неплохо рисовал, увлёкся в более зрелом возрасте скульптурой. Часами пропадая в отцовской мастерской, Шурик делал рамочки или простенькую мебель, переплетал книги. Неоднократно бывая в доме Шморелей, наблюдая, с какой любовью Эрих заправлял переплётный станок собственного изготовления, я невольно ловил себя на мысли, что привитое в родительском доме почтение к книге и десятилетия спустя не даёт покоя Шморелям-младшим. Сложись судьба Александра по-другому, наверное, он тоже сейчас возился бы в своей мастерской, переплетая книжки в подарок близким. В этом они очень похожи — Эрих из нашего времени и Алекс тех лет. По крайней мере, судя по рассказам людей, знавших Александра, книги много значили для него. В родительской библиотеке была представлена вся основная немецкая и русская классика, но русских авторов было всё-таки больше. Достоевский и Пушкин, Тургенев и Гоголь были не просто авторами из школьной программы, каковыми они, к сожалению, стали для многих из нас. Они были учебником, справочником, энциклопедией жизни, к которым Александр обращался в трудные минуты. И сегодня ещё я вижу перед глазами его брата, медленно поднимающегося на второй этаж своей мюнхенской квартиры к стеллажам, до потолка заполненным книгами, и возвращающегося с томиком, уже раскрытым на нужной странице. Любое произведение, вызывавшее восторг Шурика, немедленно цитировалось друзьям. Отсутствие официальных переводов того или иного русского классика ничуть не смущало его. Он с удовольствием садился за лист бумаги и переводил сам, только чтобы донести до близких ему людей мысль, поразившую его воображение. С неменьшим азартом и видимым удовольствием уже Эрих, спустя десятилетия, переводил на немецкий стихи Марины Цветаевой. Не для публикации, а просто так, для себя, для жены, для детей:ВСТУПЛЕНИЕ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ