Крепости неодолимые [Борис Акимович Костин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Борис Костин

КРЕПОСТИ НЕОДОЛИМЫЕ

*

Художник Валерий ИВАНОВ

© Издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» Библиотека журнала «Молодая гвардия», 1991 г. № 3 (470)

Выпуск произведений в «Библиотеке журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» приравнивается к журнальной публикации

Борис Акимович КОСТИН родился в 1943 году в городе Томске. Закончил Высшее воздушно-десантное училище в городе Рязани. Командовал взводом, ротой, работал в военкомате. Печатался в журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Нева», «Дружба», в сборниках серии ЖЗЛ. Живет в Ленинграде.

_____

Борис Костин работает на грани между очерком и художественным рассказом. Документальная фактура неожиданно оживает в вымышленных сценах, вымысел органично перетекает в документ — таков творческий стиль писателя. О чем бы он ни писал — об учреждении ордена Святого Георгия, о Сергии Радонежском или о подвигах генерала Скобелева — везде уживаются в нем холодный ум ученого с горячим сердцем патриота. Сюжеты Бориса Костина свидетельствуют об углубленном изучении истории Отечества, о внимании к малоизученным страницам прошлого. Но история у Костина не само-цельна, она всегда соотнесена с нашей жизнью, с событиями нашего века. Иногда даже привязка к современности вызывает у читателя сопротивление, но в этом тоже есть позиция писателя, без которой ничего и не напишешь. Главное же в том, что Бориса Костина интересно читать.

Виктор КРЕЧЕТОВ

Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения.Ап. Павел. (I. Фес. IV, 8)

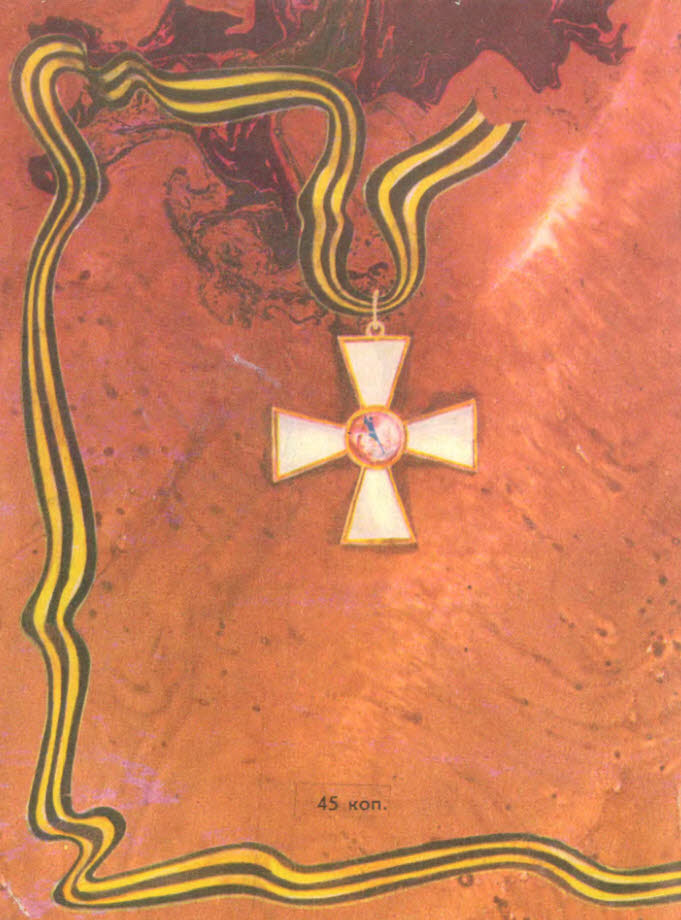

ПОБЕДИВШИЕ ЗЛО

Некоторые из них делали угодное богу, а некоторые умножали грехи.Вечером 17 декабря 1768 года статс-секретарь Екатерины II Сергей Матвеевич Кузьмин был внезапно вызван к императрице. На утреннем докладе Кузьмин обратил внимание, что, слушая его, Екатерина II часто бросала взгляд на необычную икону, на которой был изображен Георгий Победоносец. Блики от пламени лампадки создавали впечатление, будто бы плащ святого развевался, грива белоснежного коня трепетала, а пронзенный копьем дракон содрогался в предсмертных мучениях. Завершив доклад, статс-секретарь выслушал наставления и вышел из кабинета с чувством незаконченности беседы. По всей видимости, у императрицы, как это не раз случалось, рождалось какое-то серьезное решение, требовавшее сосредоточия, оттого он и не услышал традиционное «ступай», которое заменил легкий жест рукой. Поздний вызов, вероятно, должен был восстановить ту связь с утренним докладом, которую прервал повелительный жест его госпожи. Кузьмин не ошибся. Екатерина II обратилась к нему: — Помнится мне, что лет пять назад поручала я графу Чернышеву поразмыслить над статутом ордена святого великомученика Георгия. Но в то тяжкое для трона время заботы текущие отодвинули сие предприятие на срок неопределенный. Ныне в том есть полная потребность. По суждению моему, бумаги те и описание ордена следует сыскать. Тебе поручаю снестись с графом и вскорости доложить мне о них. Кузьмин с поклоном сказал: «Слушаюсь», — но в голове пронеслась мысль, что следы этих бумаг отыскать нелегко: создатель статута бывший вице-президент военной коллегии граф Чернышев пребывал в почетной отставке в одной из своих вотчин. Делопроизводство же двора в начале восшествия на престол Екатерины II переходило из рук в руки; в одно время им заведовал Иван Перфильевич Елагин, состоявший «при собственных ее величества делах у принятия челобитен». К нему-то и обратился Кузьмин с письмом. «Милостивый государь мой, Иван Перфильевич! Ее императорское величество повелеть соизволила, чтобы ваше превосходительство изволили в имевшихся у вас письмах отыскать проект военного ордена, который в 1763 году от графа Захара Григорьевича Чернышева подан, и оный поднес ее величеству». Поиски бумаг оказались успешными, и проект вновь лег на стол императрицы в феврале 1769 года. С небольшими добавлениями и изменениями эскиз ордена был утвержден, а талантливые руки умельцев Монетного двора воплотили его в жизнь. Оставалось наметить день освящения. Какие же обстоятельства привели Екатерину II к мысли о создании собственного, первого в ее царствование знака отличия? На далеких берегах Дуная в 1768 году вновь развернулось соперничество в воинском мастерстве русской и турецкой армий. Может быть, ее возродили события неудачного Прутского похода Петра I? Может быть, на этот шаг ее побудила ответственность, которую она взяла на себя, по существу, в первой в ее правление серьезной кампании? Может быть, тот неподдельный интерес, который она неизменно проявляла к русской культуре, в том числе и народной? Ведь еще великой княгиней Екатерина II имела реальную возможность соприкоснуться с ней и ближе понять огромную и самобытную страну. В числе главных покровителей был тот, чье имя получил орден. Правительнице России образ Георгия Победоносца говорил о многом. Без сомнения, святого не менее почитали и на ее бывшей родине в Щеттине, где из уст воспитателей она слышала множество легенд о нем. Среди них наверняка звучала «О страдальце Каппадокийском». Его мученичество, пытки, богопочитание не могли оставить принцессу равнодушной, но все же не эта часть легенды волновала ее, а та, где Георгий совершил свой известный подвиг. «Будучи военным трибуном, Георгий однажды приехал в провинцию Ливии к городу Силене, при котором находилось обширное озеро, где поселилось чудовище дракон, ему граждане города выводили каждый день на съедение или юношу или деву, так что в короткое время ни у кого не осталось детей, кроме дочери владетеля. Дошла очередь и до нее. Одели ее в лучшие одежды и оставили на берегу озера плачущую. Вдруг является молодой витязь на белом коне и сочувственно спрашивает о причинах слез и обещает не выдать невинную жертву чудовищу. Скоро показался и дракон. Витязь вступил в бой с копьем и усмирил, и велел девице, перевязав своим поясом шею дракона, вести его пленником в город». Но легенда жила и наяву. В совсем недалекой Бургундии в местечке Ружемонт в специально построенной часовне хранилась часть мощей святого Георгия, которые привез из Палестины в 1390 году рыцарь Филибер Миоланский. Борьба за гроб господен не миновала и города Яффе (деревня Лидда), где хранились останки святого Георгия, немало пострадавшие в крестовых походах. Трудно поверить в то, что Екатерине II были незнакомы другие варианты легенды, где Георгию приписываются чудесное рождение, светлый царственный лик, где назывались различные имена его мучителей и стоицизм святого, где фигурировали герои и героини, чьи судьбы во многом повлияли на христианский мир, где жестокая борьба с драконом или змием заканчивалась победой Георгия и гибелью чудовища. И все же именно приведенный отрывок оставил глубокий след в душе Ангальт-Цербстской принцессы Софии Августы-Доротеи, определил жизненную философию будущей российской императрицы. Чисто женское восприятие легенды вполне объяснимо, но оно ни в коей мере не отвергало ее идейную основу, которую составляло извечное соперничество между добром и злом. И то, что дьявол и искуситель оказался посрамленным или принял погибель от рук сильного и обаятельного рыцаря, только усиливало желание иметь подобного рядом с собой, любоваться им и поощрять за подвиги. К сожалению, ее муж герцог голштейн-готторпский Карл Петр Фридрих, взошедший на российский престол как Петр III Федорович, был далек от того идеала, который рисовался Екатерине в девичьих мечтах. Природа обошла его мужественностью и талантами. На фоне человека, отмеченного печатью малодушия, непоследовательного в суждениях и поступках, резко выделялись ум, неженская твердость и жизнелюбие его супруги. Как знать, может быть, мечты Екатерины так бы и остались мечтами, не окажись она в окружении людей, с особым постоянством воспитывавших в ней чувство уважения и необходимость познания ее второй родины. Каково же было ее удивление, когда из уст одного из учителей русского языка она услышала сказание, во многом схожее с известными ей, но все же отличающееся новизной и необычностью стиля. Да и имя самого героя в русском варианте звучало несколько иначе — Егорий Храбрый. Так византийская легенда органично вошла в российскую действительность и обрела присущую русским сказаниям лиричность и вдохновение. Персонажи ее получили прочную прописку на Руси, а сами события в смешении времен, мест, иносказательности придавали ей фантастичность и сказочность. Таков и облик главного героя, у которогоКнига премудростей 48.18.

РАКА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Не в силе бог, а в правде.Легкий утренний бриз безмятежно поигрывал опущенными парусами шнеков, которые с сушей связывали тяжелые мостики. По ним под окрики начальников воины катали бочки с солониной, переносили оружие, загоняли лошадей. Все совершалось в строгом порядке, какой обычно царит, когда экспедиция продумана до мелочей и каждый исполняет в ней с самого начала ту роль, которая отведена ему предводителем. Их было двое. Правитель Шведского государства ярл Ульф Фаси и его двоюродный брат Биргер. Они стояли в окружении телохранителей и сподвижников и изредка перебрасывались между собой короткими фразами. Мужественные загорелые лица могли показаться непроницаемыми, но во взглядах без труда прочитывалось удовлетворение, которое испытывали оба от развернувшейся перед ними картины. На глади небольшого залива покачивалось несколько десятков шнеков и два могучих корабля. Флот морского ополчения, ледунга, который родственники собирали по всей Швеции, отдавал предпочтение новым и внешне привлекательным судам, действительно радовал глаз. Впрочем, и воины, приветствовавшие вождей криками и поднятием копий, выглядели не менее внушительно. Казалось, что только Ульфу Фаси и Биргеру было известно, скольких трудов стоило собрать столь могучее войско, одеть, вооружить и внушить мысль о важности похода, о несметных богатствах, которые ждут в скором времени каждого из его участников. Но был еще один человек, неподвижно стоявший, словно статуя, на вершине плоской скалы, свисавшей над заливом, В отличие от шведских властителей, торжественность и красочность одежды которых подчеркивала важность момента, он был одет в серую монашескую схиму, перехваченную в талии шелковой бечевой. Лицо человека скрывал огромный капюшон. Руки монаха медленно скользили по дорогим четкам. Когда ветер нет-нет да и отворачивал полу, то можно было увидеть под схимой пурпурное одеяние. Раболепные позы служителей церкви, которые окружали монаха полукольцом и не скрывали своего епископского сана, говорили о незримой власти этого человека над ними. Она распространялась не только на епископов. Когда шведские князья оборачивались на скалу, то почтительно прижимали ладони рук к доспехам и делали легкий поклон, который мог означать: благодарение всевышнему — все идет хорошо. И в действительности все складывалось превосходно, и даже суровая Ботника на время сокрыла свой необузданный норов. Сан человека, стоявшего на скале, был в действительности высок. Широки были и его полномочия. В область деятельности папского легата кардинала Вильгельма Сабинского входила вся Скандинавия, побережье Балтийского моря, и его присутствие при отплытии флотилии от берегов Швеции было вовсе не случайным. Кардинал мирил между собой гордых шведских феодалов, выступал посредником в межгосударственных распрях, прекращал кровопролитие там, где даже малейшая приостановка его казалась сомнительна, и все для того, чтобы соединить воедино силы и направить их против Руси. Уже в 1237 году произошло событие, в немалой степени подводившее итог деятельности посланца папы — два соперничавших между собой рыцарских ордена — меченосцев и тевтонский — слились в единый, который получил название Ливонский. А незадолго до этого Вильгельм стал распространителем в прибалтийских землях папской буллы, которая грозила анафемой всем, кто вступит в торговые контакты с российскими купцами. Тучи сгущались над Северной Русью. В крестовом походе, направленном против нее, территориальные претензии напрочно переплелись с идеей обращения славян в истинную, читай, католическую веру. Можно представить, какая серьезная угроза нависла над Отечеством. Тонкий политик и стратег Вильгельм торопил шведских и немецких военачальников с выступлением. Русь в то время была разорена, обесчещена и подавлена жестоким татарским нашествием. Вонзить нож в спину сопернику из-за угла, вложить в руки чашу отравленного зелья было делом привычным для папских слуг. И то, что в результате сношений с Римом был избран путь открытой агрессии, говорит лишь о прочной уверенности в победоносном исходе похода, которая существовала у вершителей судеб Руси. Епископы убедились, что церковная утварь доставлена и погружена на суда, поочередно поцеловали руку кардинала и, получив благословение Вильгельма, заняли отведенные им места. Ульф Фаси и Биргер подошли к папскому легату, преклонили колени и, вытянув перед собой руки с обнаженными мечами, выслушали напутственные слова. Что говорил Вильгельм шведским князьям, осталось неизвестным. Но можно предположить, что в этот миг звучали слова о величии их миссии, о надеждах, которые возлагали на них папа Григорий IX в святом деле приращения католических вотчин, о том, что от имени папы он прощает грехи всем, пролившим православную кровь. Наверняка не обошлось и без проклятий в адрес тех, кто был занят мирным трудом и вовсе не подозревал о надвигающейся беде. Суда отплыли от берега, но еще долго воины могли видеть одинокую фигуру в развевающихся на ветру одеждах, со вскинутыми к небу руками. С известного обращения к князю Александру Ярославичу, которое приписывается Биргеру: «Ратоборствуй со мною, если смеешь: я уже стою на твоей земле!» — началась агрессия. Конечно, ни о каком рыцарстве Биргера в данном случае не может быть и речи (если этот вызов, письменный или устный, вообще существовал). Однако в словах нетрудно определить безмерную наглость и надменное превосходство, которые привели наверняка к решительному ответу и согласию на поединок. Но ведь речь шла не о личном соперничестве с предводителем шведского войска. Перелистаем «Житие Александра Невского», по которому князь Александр, кроме красивой наружности и громового голоса, звучавшего «яко труба в народе», имел силу «бе ему часть бе от силы Самсона, и премудрость бе ему Соломона, дал бог храбрство же ему царя римского Евспасиана». Судя по этим строкам, Александр Ярославич обладал всеми качествами, которые лично ему позволяли поднять брошенную перчатку. Но за шведским военачальником стояла могучая рать. Что могла Новгородская земля противопоставить ей? Малочисленную княжескую дружину, усиленную ратниками и воинами племен, подвластных Новгороду? Когда князь Александр почувствовал в себе силы, которые были столь необходимы ему в организации похода против врага? Может быть, после посещения новгородского собора св. Софии, где он отстоял молебен и получил благословение? Ведь именно с его паперти прозвучали полные оптимизма слова: «Нас немного, а враг силен, но бог не в силе, а в правде». Не поддается вычислению время, когда на Руси появилась небезызвестная поговорка: «На бога надейся, а сам не плошай», но твердо известно, что Александр Ярославич не посрамил ни свое княжеское звание, ни достоинство русского человека. Дар предвидения полководца опирался на превосходное знание географии России и сопредельных стран, на умение пространственного ориентирования, на глубокое историческое видение причин столкновения католической Европы с православной Русью. Кому, как не князю Александру, было знать, что ни Новгород, с которым его связывали далеко не безоблачные отношения, ни Полоцк, оставшийся за чертой татарского нашествия, не только не подавляли самостоятельности племен финнов, ли-вов, эстов, издревле поселившихся на берегах Финского и Рижского заливов, но и не стремились навязать свою религию. Отношения добрососедства вполне устраивали и тех и других. Но в образовавшийся вакуум, словно стервятники, кинулись посланцы Рима. Поселению немецких колонистов в устье Западной Двины, получивших от полоцких князей грамоту на право торговли, ни полочане, ни новгородцы, занятые внутренними проблемами, не придали серьезного значения. Они опомнились лишь только тогда, когда вокруг разрозненных домов выросла каменная стена с бойницами и башнями, из-за которой выглядывал остроконечный шпиль католической церкви, Так трудами немецкого епископа Альберта на берегу Рижского залива появился город Рига, ставший центром католической агрессии против прибалтийских племен. Может быть, князь Александр и слышал рассказы про то, как после насильственного скрещения в католической церкви ливы совершали омовение в водах Западной Двины, которая почиталась у них священной рекой. Так за сорок лет до появления шведского войска в Прибалтике появился орден меченосцев, образовал католический плацдарм, который папские легаты, учитывая бедственное положение Руси, могли расширять без помех. И тогда полилась кровь. Наверняка поток ее был бы остановлен Русью, не перенеси она сама тяжелую трагедию разрушения веры. Но это ни в коей степени не стало свидетельством слабости ее там, куда не смогли протянуться щупальца всеуничтожающего спрута, С твердой верой в спасительную силу православия, в согревающую душу надежду на избавление выступила в поход новгородская дружина князя Александра Ярославича. По принятому им решению бить противника до того, как он глубоко проникнет на территорию новгородской земли, предположительно можно судить о хорошо поставленной разведке, которая позволила ему избрать кратчайший маршрут к месту высадки шведского войска. В любом из школьных или вузовских учебников, в популярней литературе читатель сможет найти подробное описание Невской битвы. Ход ее в достаточной степени исследован и изучен, но даже горячие споры относительно ее места не идут ни в какое сравнение с теми, что разгорелись вокруг тех строк, которые создатель «Жития Александра Невского» намеренно включил в текст его светской биографии. У поборников православия и представителей церкви эти абзацы не вызвали недоумения, и до 1917 года не существовали источники, которые возводили хулу на Житие, как на симбиоз реальности и вымысла. Зато ее избыток ощущается в работах современных исследователей. Не отрицая художественной ценности произведения, они, опираясь на философию материализма, с иронией рассуждают о страницах Жития, где современнику Александра Невского удалось органично, не нарушая правдивости повествования, поведать о явлениях, во многом повлиявших на духовную жизнь России. Так, видение старейшины одного из ижорских племен Пелгусия святых Бориса и Глеба в ночь, предшествовавшую сражению, характеризуется, например, Шаскольским И. П. и др. как «культовая направленность жития». Но давайте послушаем, что сообщил Пелгусий (Пелгуй) Александру. Находясь в дозоре, старейшина, принявший православие под именем Филиппа, очевидно, незадолго до описываемых событий рассказывал князю: «Чтобы не заснуть, стал я творить про себя молитвы «Отче наш» да «Богородицу». Читаю… Смотрю я, княже, и вдруг вижу, что на реке что-то зачернело… потом стало видно, что это — лодка… людей на ней немного… Наконец можно было уже рассмотреть, сколько людей в лодке… Четверо гребут, один рулем правит, все одеты в черное, а посреди лодки стоят два молодых и красивых витязя. На них червленыя одежды так и блестят, и кажется мне, будто их лики мне знакомы… Только старший говорит младшему: «Брат Глеб, вели грести скорее, да поможем сроднику нашему Александру». Вспомнилось мне, где я этих витязей видел, в святом храме на иконе святых благоверных князей Бориса и Глеба». Было бы наивно полагать, что человек, писавший «Житие Александра Невского» и принадлежавший, без всякого сомнения, к духовному сословию, не внес бы в произведение собственное миросозерцание и не насытил бы его картинами божественного восприятия событий. В конечном итоге все зависело от фантазии сочинителя, который не пренебрег формой жизнеописания, сумел воплотить замысел в реальность. Не потому ли Житие пережило даже многие творения современных писарчуков от истории, умудрившихся в наш атеистический век идолизировать множество святых, невзирая на их кроваво-фантастические деяния. Возраст у Жития — семь веков, и до сих пор оно читается с чувством гордости за свершенное нашими предками на берегах Невы. Оно выдержало самое серьезное испытание временем, и его безымянный творец вовсе не канул в Лете истории России: в ней его имя звучит как Русский Человек. Стоит ли говорить, что то же безжалостное время если не уже, то в ближайшем будущем окончательно разрушит самый великий, но ныне изрядно потускневший миф века. В ту июльскую ночь 1240 года, которая разделяла мир от брани, жизнь от смерти, добро от зла, напряжение в стане россиян достигло наивысшего предела. К сожалению, в Житии не отложились десятки видений, посетивших воинов перед решительным боем. Чудились им их родные очаги, матери, жены, детишки, родня и многое другое, от чего оторвал их призывный звон церковных колоколов. Перед началом похода раздавался он и с колокольни церкви Бориса и Глеба в Новгороде, где служители и паства молились о ниспослании победы воинству новгородскому. И в том, что именно этих святых увидел во мраке Пелгусий, не было ничего удивительного. Поборники справедливости и правды, христианского веротерпения с момента признания их святыми стали покровителями града на Ильмень-озере. Александр Ярославич, выслушав рассказ Пелгусия, не усомнился в его словах и ответил: «Да, полны чудесами творения господни, но не нам с тобой судить». В день сражения князь Александр бился со шведами как рядовой дружинник и, судя по этому, пренебрег не только своей жизнью, но и дал понять окружающим, сколь велика цена битвы. Можно отнести этот поступок к молодости князя, вспомним, ведь ему в ту пору было всего лишь двадцать лет. Но в лихолетье на Руси мужали рано, и не случайно, что князь одним из первых вступил в бой и, по всей видимости, последним вложил меч в ножны. Точный расчет, безграничная вера в воинов дружины привели к победе. А ведь по оставленным нам летописцами сведениям, шведами предводительствовал не более и не менее как «король части Римъскыя», да и сами захватчики, ведомые «пис-купами», изображаются римлянами. Стоит напомнить, что перед шведами, или, как их еще называли, норманнами, в начале средних веков трепетала вся Европа, а в церквах Германии и Франции зачастую можно было слышать молитвы об «избавлении от ярости норманнов». Но ни воинскоемастерство, ни магические заклинания епископов не смогли предотвратить возмездия, и только ночь и бегство на судах спасло шведов от полного разгрома. Изрядно досталось от Александра предводителю нашествия, которому он «възложи печать на лице острым своим кипиемь». Пожалуй, не было ничего более унизительного на Руси, чем признать человека рабом и сделать при этом на челе отметину. Так тот, кто мечтал обратить Русь в рабство, не миновал печальной участи. Создатель Жития привел факт истребления на берегу Ижоры многих шведов силами «ангелов божьих». Их трупы были обнаружены русскими войсками на следующий день после сражения. Если это было на самом деле, то тех ангелов мог возглавлять только архистратиг Михаил, но о нем в Житии не упоминается. Тогда что же из себя представляет чудодейственная сила, которая привела россиян к победе? Она имеет вполне реальную основу — любовь к отечеству. И не случайно, что виктория, одержанная князем Александром Ярославичем на берегах Невы, пробила глубокую брешь в атмосфере безысходности, царившей на Руси, а с амвонов церквей раздавались здравицы в честь ее творца, получившего почетный титул Невского. Битва со шведами на некоторое время отвлекла нас от событий, которые происходили вдалеке от нее. Можно представить, что творилось на душе у кардинала Вильгельма Сабинского, когда он получил известие о поражении Фаси и Биргера. Ни уговоры, ни посулы земных и небесных благ не смогли заставить шведов вновь поднять оружие против Руси — слишком дорогой ценой обошлось им вторжение. Вместо богатой добычи шведы уносили с негостеприимной Новгородской земли на кораблях трупы знатных воинов. А останки не наделенных высокородностью навеки поглотила земля, которой они мечтали обладать. Но недолго царил мир на ней. Папский легат Вильгельм и его приспешники оправились от растерянности и сумели-таки внушить немецким и датским рыцарям мысль о слабости Северной Руси, которая лишь по случайности осталась в стороне от всесокрушающего нашествия Батыя. Успешное начало похода на Новгородскую землю и падение Пскова и Копорья, овладение обширной территорией, где «немцы поимаша по Луге вси кони и скот, и нелзе бяше орати по селам и нечим…» вселяло в Вильгельма и вице-магистра ордена Андреаса фон Вельвена уверенность, что и дни Новгорода сочтены. Своенравный характер у господина Великого Новгорода, но и у Александра Ярославича не занимать твердости, дополненной аскетизмом в быту и набожностью. Не потому ли одновременно с авторитетом полководца росла и его слава праведника. Она не дала возможности прорваться законному гневу и позволила пойти на компромисс, который сулил новгородцам защиту и избавление от нашествия. Как ни горько было осознавать Александру Невскому, что результаты его усилий были практически сведены к нулю натиском крестоносцев и откровенным предательством части псковской знати, преодолел в себе князь обиду и опоясался мечом. Вновь, как и почти два года назад, был все тот же собор св. Софии, вновь под его сводами звучало напутствие архиепископа Спиридона, а окружавшие Александра услышали его слова! «Боже, разсуди прю мою от языка велеречивого». До нас дошла орденская хроника о битве на Чудском озере.Александр Невский

Русские имели много стрелков, которые мужественно приняли первый натиск, (находясь) перед дружиной князя, видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков; там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекаются шлемы, с обеих сторон убитые падали на землю. Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены… Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели…Безэмоциональное повествование не передает драматизма сражения. На холодном, заснеженном льду озера, заменившем воинам родную землю, вели соперничество отвага и наглость, мудрость и оголтелый натиск, жажда славы и стоицизм, любовь к отечеству и презрение, несокрушимость веры и желание уничтожить ее. В снежной круговерти, поднятой десятками тысяч ног и копыт, одному из участников сражения явилось видение, которое он сообщил автору Жития, а тот записал, что «се же слышав от самовидца, рече: видехом полк божий на воздусе, пришедши на помочь Александру Ярославичю». Итак, та подмога, о которой говорили в видении Пелгусию святые Борис и Глеб, пришла. Вновь мы имеем дело с чудодейственной силой, об истоках которой было уже сказано. «Возвратися князь Олександр с победою славною», — записал летописец и добавил, что в колонне русского войска рыцарей вели «подле коний», а сами воины «полк по полце, бьюще в бубны и трубяще во трубы и сопели». У стен Пскова игумены, священники «в ризах со кресты» и весь народ сретоша его перед градом». Мощно и величаво звучал многоголосый хор: «Пособивый, господи, кроткому Давыду победить иноплеменьникы и верному князю нашему оружием крестным…» Те самые копья и мечи, которыми намеревались рыцари склонить непокорную Русь в католичество, везли на санях. То, что не удалось силой оружия, папа вознамерился осуществить дипломатическим путем, ведь слава Александра Невского «нача слыти… по всемь странам и до моря Египетьского, и до гор Араратьских, и об ону страну моря Варяжьского и до великого Рима». Из него папа Иннокентий IV направил в далекий Новгород в 1248 году двух епископов, считавшихся доками по части плетения интриг. О, сколько благ сулила папская булла Александру Невскому и в жизни нынешней и грядущей! Стоило было только принять католичество, как это сделал якобы перед смертью его покойный отец, и перед князем, который именовался в послании «герцогом Суздальским», откроются широкие горизонты Европы. Пытаясь сыграть на самолюбии и разжечь тщеславие князя, в булле предлагалось: «Да будет тебе ведомо, что коль скоро пристанешь ты к людям, угодным нам, боле того — богу, тебя среди других католиков первым почитать, а о возвеличении славы твоей неусыпно радеть будем». Можно представить, что творилось на душе у Александра Ярославича Невского, когда он слушал послание и елейные речи визитеров. Ведь налицо был и явный подлог, и подкуп, и предложение союза, который спас бы Русь от татар. Но Александр твердо ответил епископам: «Сии все добре съведаем, а от вас учения не приемлем». Существует еще другой вариант ответа: «Мы знаем историю веры с начала мира, к чему же нам новые проповедники». До обидного мало по нынешним меркам прожил Александр Невский, всего сорок три года. И не суждено ему было стать собирателем русских земель. Хотя мыслью этой жил и, очевидно, с нею сошел в могилу. «Велми нездравя» после скитаний по кочевьям и зимовьям в орде, князь подошел к Волге, а от Нижнего Новгорода поехал вдоль берега до Городца. Можно лишь предполагать, что к тяжелому недугу, который привел его на смертное ложе, приложили руку приближенные хана Берке. Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года. В Городецком Богородицком монастыре великий князь Александр совершил еще один важный шаг, характеризующий его как обычного христианина и верного поборника православия. Присутствующим при пострижении, конечно, было известно множество легенд об Александре Невском, в одной из которых говорилось, что однажды сам господь Бог якобы взял полководца за руку и произнес: «И не обретеся никто ж, противяся ему во брани». Но в смертный час перед всевышним предстал не воитель, а смиренный слуга, который получил монашеское имя Алексей. Из монастыря тело Александра Невского по белоснежному санному пути отправили во Владимир. В молчании двигался конный поезд по сплошному людскому коридору, и только скрип полозьев да надрывный женский плач нарушали тишину. В одной из церковных биографий Александра Невского говорится, что при отпевании митрополит Кирилл подошел, чтобы вложить в руку покойного духовную грамоту, но тот сам «как живой, протянул руку и принял грамоту». В атмосфере всеобщей скорби прозвучало тяжкое пророчество митрополита: «Чада моя разумейте, яко уже зайдет солнце земли Суздальской. Уже больше не обрящется таковы князь ни един в земле Суздальской!» Существуют источники, где говорится о «земле русской», что в значительной степени усиливает всеобщее горе. Не случайно последние слова митрополита потонули в возгласах: «Уже погибаем!» Очевидно, по завещанию, Александр Невский был похоронен В Рождественском монастыре Владимира. Автор Жития, описывая это грустное событие, выразил чувства в проникновенных Строках: «О, горе тобе, бедный человече! Како можети написати кончину господина своего! Как не упадети те зеницы вкупе со слезами! Како же не урвется сердце твое от корения… Аще бы лзе, и во гроб бы лезл с ним». Многие годы шел нескончаемый людской поток людей, желав-ших прикоснуться к гробнице Александра Невского. Еще задолго до того, как он был официально признан святым, церковь воздавала ему почести, соответствовавшие этому титулу. Русь, за которую отважно сражался князь Александр, нуждалась в объединительном символе победы. И когда, наконец, татарское нашествие захлебнулось и империя зла и насилия рухнула под ударами русских войск Ивана IV, возникла реальная необходимость возведения в степень святых людей, жертвенно служивших отечеству и вере. Среди них достойное место занимал Александр Невский. Теперь, по прошествии многих лет, мы доподлинно знаем, что Александр Ярославич порой был не в меру жесток и несдержан, многое таил в себе и с недоверием относился к людям, клятвенно заверявшим в верности России. Цепь предательств и смуту, жившую в сердцах, он, как мог, искоренял, И все же жесткость характера Александра Невского ни в коей мере не сказалась на его канонизации. Но для нее были обязательны следующие условия: прежде всего кандидатура должна была иметь подробное жизнеописание. Митрополит московский Макарий поручил своим помощникам составить его, и к 1547 году они справились с задачей успешно. В Житии святого и преподобного князя, несколько отличающегося от уже упоминавшегося, давалась оценка деятельности Александра в качестве божьего угодника и хранителя земных человеческих ценностей. Смиренный предсмертный поступок принятия схимы, который с великой любовью совершил Александр Ярославич, очистив душу от грехов, не прошел бесследно для церкви. Наряду с изображениями его в великокняжеских одеждах и воинских доспехах образ Александра запечатлен и в монашеском одеянии. Хорошо сохранились и сами останки к моменту собора церковных иерархов в Москве. Сам собор 1547 года и последовавший через два года очередной форум российского духовенства не имеют аналогов в других религиях, да и в самой русской церкви они стали явлением неординарным. Сформулированная Макарием мысль «собрать в памяти святых, которым до сего времени не было соборного пения», отличалась не только глубиной, но и благородством. Ведь известно, что мирская история Руси писалась в христианских обителях, где даже в годы лихолетья бережно укрывали мудрые страницы летописей, которые не позволили кануть в небытие многим ее творцам. Этот шаг подчеркивал и важный факт выхода русской православной церкви из младенческого возраста. Теперь она вне зависимости от Византии, утратившей к концу XVI века свое величие, стала самостоятельно формировать внутреннюю политику. Не отрицая преемственности, собор 1547 года распахнул двери келий и хранилищ, даровав русскому народу имена людей, которые приобрели известность мирным созидательным трудом, ратными подвигами. Так просветительная и памятливая идея в воспитании прихожан на примерах святых не позволила прерваться спасительной связи времен. В том, что она незримо существует, мог в достаточной степени убедиться Петр I, который волею обстоятельств оказался на невских берегах. Легенды и сказания о невской битве и Ледовом побоище намного пережили и самого предводителя русских дружин, и автора Жития. О жестокой борьбе со Швецией, которая вновь развернулась на Севере России, говорят скупые строки объяснительного текста к чертежу осады Нотебурга (старый русский Орешек). «Таковым образом, — писал Петр, — через помочь божью, отечественная крепость возвращена, которая была в неправдивых неприятельских руках 92 года». Следом за Орешком пала другая шведская крепость Ниеншанц, расположенная при впадении реки Охты в Неву. Петр I воспользовался мирной передышкой и посетил места, где несколько столетий назад русская рать сражалась со шведским войском. Потомки древних новгородцев показали царю место, где якобы Александр Ярославич разбил шведов. Оно явно не соответствовало летописному и находилось в нескольких верстах ниже по течению в устье реки Черной. Петр I не стал оспаривать географическую точность сказаний и, по-видимому, уже тогда решил построить в честь Александра Невского монастырь, поскольку и для него самого на военном поприще невские берега оказались счастливыми. В этом же году Петр I начал осуществлять еще более грандиозный замысел — основание города на Неве. «В день 16 мая (праздник Святой Троицы. — Б. К.) крепость заложена и именована Санкт-Петербург…» События Северной войны вынудили царя почти на десять лет отказаться от мысли о строительстве монастыря, но лишь только умолкли пушки, как Петр I вновь возвратился к ней. Он сам выбрал место для монастыря на правом берегу Черной речки. (К слову, такие же названия носили еще две реки, впадавшие в Неву.) Местные жители еще называли ее Викторой, тем самым как бы проводя связь между Невской битвой и названием. Точная дата закладки монастыря не сохранилась, и поэтому сошлемся на запись камер-фурьерского журнала. 25 марта 1713 года «при присутствии царского пресветлого величества с его высоким синклитом во имя Благовещения пресвятой девы Богородицы она церковь была освящена. Того дня царское пресветлое величество, Со всеми при нем обитающимися в новом монастыре изволил пировать». Но Петр I смотрел еще дальше — новая столица нуждалась в известном всей России покровителе и защитнике, поскольку попытки шведов вернуть утраченную территорию не прекращались, Им мог быть только Александр Невский. Но для этого требовалось, чтобы мощи его находились в Санкт-Петербурге. Последовало распоряжение императора Священному Синоду, и при непосредственном участии Петра I была разработана церемония перевоза из Владимира серебряной раки с мощами Александра Невского. Для России это было событие небывалое. С берегов Волги до Невы в окружении духовенства, скопления народа, нищих и юродствующих, почетного воинского эскорта плыли по воде суда, ехали подводы, чтобы точно в назначенный срок доставить в столицу бесценный груз. 30 августа 1724 года в Шлиссельбурге раку встречал сам Петр I с многочисленной свитой. Надо было видеть в этот момент царя. Его детище — Петербург — совсем недавно вступил в третье десятилетие существования и, наконец, как и большинство столиц мира, обрел свою собственную святыню. К этому моменту и монастырь, носящий имя святого Александра Невского, имел вид, достойный столицы империи. Под выстрелы с крепостных стен и колокольный звон Петр I занял место рулевого на галере, куда перенесли раку, у весел встали приближенные, и корабль двинулся по течению мимо славных и святых для памяти русского человека берегов. В этот день торжества не прекращались допоздна. Прозвучали на них и такие слова: «Александр Невский — новый чудотворец, яко некое сокровище божественное Российский земли, который победил демонов полки, яко звезда пресветлая днесь воссияет». О подчеркнуто проникновенном отношении Петра I к Александру Невскому и том влиянии, которое оказал он на деяния императора, свидетельствует факт создания им статута ордена, носящего имя великого князя. Но Петр I ушел из жизни, так и не увидев его образца. С легкой руки Екатерины I орден вошел в жизнь без статута. Он имел один класс и девиз: «За труды и Отечество». Трудно сказать, какие труды понес за Россию герцог Голштинский Карл Фридрих, но именно он стал первым обладателем награды в день бракосочетания с цесаревной Анной Петровной 21 мая 1725 года. Без сомнения, Петр I, желавший видеть орден в числе почетных наград России, вряд ли согласился бы с его второстепенным значением, а тем более с тем, чтобы он оказался на груди иностранца. Очевидно, чтобы как-то сгладить полуофициальное признание ордена, Екатерина I 30 августа объявила статут и возложила его на себя, а затем уже и на высших сановников империи. От ордена, как и от всего «старого мира», отреклись в 1917 году и вспомнили о святом и благоверном князе Александре Невском (конечно, без употребления слова «святой и благоверный»), когда погибель вновь грозила России. Дочь Петра I императрица Елизавета Петровна, которая стала свидетельницей искренней отцовской симпатии и бережного отношения к памяти Александра Невского, прониклась к его личности не меньшими чувствами. Она дала понять хранителям святыни, что намерена оказывать им всяческую поддержку. Большие материальные затраты на расширение монастыря и на строительство превратили его в один из прекраснейших уголков Санкт-Петербурга, где архитектура прочно гармонировала с природой. Душевная же гармония наступала при входе в главный собор — Троицкий, где художники, резчики по дереву и мрамору, позолотчики создали атмосферу спокойствия и величия. В нее, по мнению Елизаветы Петровны, должна была органично вписываться и новая рака, которую она заказала лучшим западноевропейским мастерам. Художник Ганс Кристоф Грот, скульптор Иоаганн Франц Дункер, живописец Л. Каравак и другие сумели прочувствовать замысел императрицы. «На исправление работ, касающихся постановления раке», казна отпустила 2000 рублей, а Елизавета Петровна распорядилась отдать на ее создание первые девяносто пудов серебра, которые были получены с Колыванских рудников. Почти три года неустанно работали над серебряным ансамблем русские мастеровые с Монетного двора по ковке, чеканке, гравировке: Петр Андреев, Андрей Афанасьев, Иван Беспалов, Ерофей Еремеев и многие другие. Каждый день в этой работе приносил им ощущение необычности их творения. И оно получилось на диво превосходным, вобрав в себя чувства признательности к национальному герою и воспев истинную красоту народной души. Совершенствование серебряного ансамбля раки продолжалось и после ее установки за правым клиросом Троицкого собора. Но и в день ее освящения 30 августа 1750 года собравшиеся могли убедиться в уникальности творения рук человеческих. По бокам массивного серебряного саркофага, с литыми головками херувимов на углах, барельефы воссоздавали героические эпизоды из жизни Александра Невского; Михаил Васильевич Ломоносов в эпитафии выразил чувства, владевшие в тот миг многими,

НА ПОДВИГ С ВЕРОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ