По женевским адресам Ленина

Жизнь Ленина — подвиг. Это жизнь, прошедшая в творческой работе мысли и неустанном революционном действии, в идейных и политических битвах.

(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина»)

Жизнь Ленина — подвиг. Это жизнь, прошедшая в творческой работе мысли и неустанном революционном действии, в идейных и политических битвах.

(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина»)

Это был период, когда под руководством В. И. Ленина закладывались организационные основы партии большевиков — пролетарской партии нового типа.

«Мы сидели по своим углам, изучали документы, готовились к докладам, строили свою новую организацию... Вдруг звонок. Входит Владимир Ильич, оживленный, веселый.

— Что это мы все сидим за книгами угрюмые серьезные? Смотрите, какое веселье на улицах!.. Смех, шутки, пляски... Идемте гулять!.. Все важные вопросы отложим до завтра...

Нам так было приятно видеть Владимира Ильича таким веселым, бодрым... Мы шумной толпой вышли на улицу... зашли к товарищам, всех увлекая с собой на улицу. Шуму и смеху не было конца, и Владимир Ильич — впереди всех... Серпантин летел от нас во все стороны… Надо было видеть, с какой неподдельной радостью, с каким огромным увлечением и заражавшим всех подъемом веселился Владимир Ильич... На другой день по нашей русской колонии разнеслась весть о том, как большевики с самим Лениным во главе веселились на улице...»

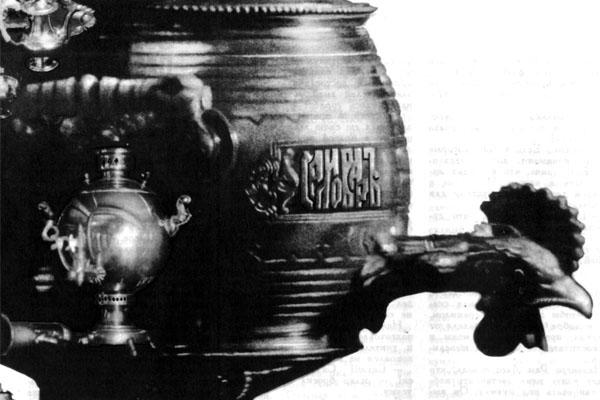

Этот эпизод, о котором пишет в своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич, относится к декабрю 1903 года и связан с традиционным праздником женевцев — «Эскаладой». Вот уже более трех столетий ежегодно 12 декабря в Женеве устраиваются большие празднества, посвященные победе над войсками герцога Савойского, который в 1602 году попытался покорить этот вольнолюбивый город. В этот день чинную, спокойную Женеву не узнать: на улицах не протолкнешься. Народные гулянья, карнавалы, пантомимы, разыгрываемые на площадях Старого города, герольды в средневековых одеждах, озаряемые колеблющимися отсветами факелов, — все напоминает о давних подвигах женевцев. Прилавки кондитерских и булочных ломятся от шоколадных и бисквитных горшочков, ибо, по преданию, некая женщина выплеснула ночью из горшочка кипяток в окно как раз тогда, когда под ним крались вражеские солдаты. Один из них закричал, савойцев обнаружили, поднялась тревога — и нападение было отбито. Так горшочки стали символом победы.

Женева... В характере этого города, оседлавшего своими мостами Рону и Арву, охватившего в широкие объятия красивейшее озеро (кстати, в Швейцарии оно зовется вовсе не Женевским, а озером Леман — ведь на него с равным правом претендуют еще три кантона этой страны), — в характере этого города есть одна своеобразная черта: с самых давних времен он был прибежищем изгнанникам. Кого только не повидали его старинные улицы, кто только не находил приют под черепичными крышами его домов! Итальянские протестанты и французские гугеноты, аристократы, бежавшие от трибуналов Парижской коммуны, и коммунары, спасавшиеся от террора версальцев. Не миновали Женеву и русские революционеры, скрывавшиеся от преследования царского самодержавия. Более двух лет издавали здесь «Колокол» Герцен и Огарев. Здесь вели жаркие споры народовольцы; хранит Женева память и об основателе первой марксистской группы в России Плеханове.

На левом берегу Роны, в самом центре швейцарской столицы, высится средневековая башня Молар, служившая некогда городскими воротами. Муниципалитет, чтобы подчеркнуть своеобразие Женевы, решил установить на древнем камне барельеф: женщина, одной рукой опирающаяся на герб города, другую протягивает мужчине. Над барельефом высечено: «Женева — город изгнанников». Гид, приведший вас к башне Молар, непременно объяснит, что в образе женщины скульптор Поль Бо изобразил саму Женеву, а в образе мужчины — Ленина, самого выдающегося из побывавших в этом городе людей. Действительно, в профиле, в лепке огромного лба, клинышке бороды можно угадать ленинские черты. Барельеф этот был высечен в 1921 году, еще при жизни Ленина.

Впервые Владимир Ильич приехал в Женеву в мае 1895 года, чтобы установить связи с группой «Освобождение труда», поближе ознакомиться с рабочим движением в Западной Европе. Тогда он первый раз встретился с Плехановым. Затем Ленин побывал в Женеве в 1900 году, приезжал и выступил с рефератом в 1902-м, находился в эмиграции в 1903—1905 годах и снова — в 1908-м. В общей сложности Ленин провел в Женеве почти четыре года. Десятки адресов этого далекого от России города неразрывно связаны с историей русской революции...

Рона кажется спокойной, недвижной. На зеркальной глади ее белые льдинки — лебеди, у набережных — частокол мачт. В Рону глядятся уверенные в своей импозантной внешности монументальные здания бесчисленных банков, кокетливые лепные фасады отелей и молодцеватые дюралево-пластиковые оффисы.

Над домами, над деревьями из любой точки города виден белый факел фонтана. Этот фонтан, бросающий полтонны воды в секунду на высоту в сто тридцать метров, — достопримечательность Женевы XX века. Его видно действительно отовсюду — даже из лабиринта улочек Старого города, который тянется от Роны до другой реки — Арвы, пенистой, шумной, несущей свои мутные воды по порогам, выбрасывающей на отмели гальку. Продравшись сквозь кустарник, можно спуститься к воде, отыскать омут и забросить удочку... Улицы по берегам Арвы с давних пор — рабочий район. Сюда, к одному из мостов, выходит и улица Каруж.

«В Женеве большевистский центр гнездился на углу знаменитой, населенной русскими эмигрантами Каружки... и набережной реки Арвы. Тут помещалась редакция «Вперед», экспедиция, большевистская столовка Лепешинских...» — вспоминала Надежда Константиновна Крупская.

Минуло без малого семь десятилетий, а все здесь как и прежде. Если идти от Арвы к центру, то по правую руку увидишь массивный дом, над подъездом которого врезана в камень цифра 93. Как раз сюда нужно было войти, чтобы оказаться в гостеприимной столовой «Олиных» — Лепешинских, служившей и местом собраний партийного клуба большевиков. В этом же здании размещались «Издательство социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина», типография, в которой печатались газеты «Вперед» и «Пролетарий». А рядом, в доме № 91, — библиотека и архив РСДРП. Стоит ли говорить, как часто бывал здесь Владимир Ильич.

Жил он в то время, в 1904—1905 годах, тут же рядом с Каружкой, на улице Давид Дюфур, 3. Старая большевичка Лидия Алексеевна Фотиева, не раз посещавшая квартиру Ленина, вспоминает о тех днях: «В скромной квартире из двух комнат (каждая в одно окно) и кухни жили Владимир Ильич, Надежда Константиновна и ее мать Елизавета Васильевна, очень симпатичная старушка... Быт семьи Владимира Ильича был самый скромный... В одной комнате жили Надежда Константиновна с матерью, в другой — Владимир Ильич. Обставлены обе комнаты были очень скромно, как квартира простого рабочего. В комнате Владимира Ильича стояли железная кровать с мочальным матрацем, небольшой стол и два или три стула. Здесь Владимир Ильич принимал товарищей, приезжавших из России, беседовал с ними, а работал он в общественной библиотеке...»

Общественная библиотека — неподалеку, на узкой Гранд-рю — Большой улице. За аркой ворот в глубине двора по сей день находится «Общество любителей чтения». В этом обществе Ленин состоял в 1904—1905 годах, а затем в 1908-м, когда вновь приехал в Женеву в начале своей второй эмиграции.

«Служащий «Общества любителей чтения», — пишет Надежда Константиновна, — был свидетелем того, как раненько каждое утро приходил русский революционер в подвернутых от грязи на швейцарский манер дешевеньких брюках, которые он забывал отвернуть, брал оставленную со вчерашнего дня книгу о баррикадной борьбе, о технике наступления, садился на привычное место к столику у окна, приглаживал привычным жестом жидкие волосы на лысой голове и погружался в чтение. Иногда только вставал, чтобы взять с полки большой словарь и отыскать там объяснение незнакомого термина, а потом ходил все взад и вперед и, сев к столу, что-то быстро, сосредоточенно писал мелким почерком на четвертушках бумаги...» О некоторых интересных деталях, относящихся к этому периоду жизни Ленина, рассказал ученый-библиотекарь Жак Пико, сопровождавший нас по залам «Общества»:

— Это самая старая, самая богатая и, убежден, самая удобная библиотека Женевы. «Общество любителей чтения» создал в начале прошлого века знаменитый ботаник Кандоль. Мы входим в зал комитета «Общества».

— Тринадцатого декабря 1904 года в этом зале председатель объявил кандидатуру мсье Владимира Ульянова, желающего вступить в «Общество», — продолжал ученый-библиотекарь. — Это было в шесть часов вечера. Чтобы стать членом «Общества», нужно иметь двух поручителей. Вот, сохранилось заявление мсье Ульянова. На нем, как видите, рекомендации Поля Бирюкова, биографа Льва Толстого, и женевского профессора Армана Рюссо. В ту пору, когда Ульянов-Ленин был принят в «Общество», членами его состояли мои дед и прадед, профессора университета. Они тоже голосовали за кандидатуру русского революционера.

Жак Пико приносит внушительный альбом.

— С момента создания «Общества» ведется этот альбом знаменитых его членов.

Пико открывает его и показывает фотографию Владимира Ильича, занимающую всю страницу.

— Ежегодно составляются доклады о деятельности «Общества». В докладе за 1905 год вы можете видеть на странице тридцать третьей в списке членов «Общества»: «Oulianoff Vladimir».

Библиотекарь приглашает нас в зал истории.

— Особенно часто мсье Ульянов обращался к этой богатой коллекции книг по истории Франции и Парижской коммуны, — плавно проводит рукой Пико, показывая на тесно заставленные тиснеными переплетами полки, поднимающиеся к самому потолку. — В этом зале все сохранилось точно таким, как было тогда. И книги стоят на тех же местах. Некоторые, с пометками мсье Ульянова, мы храним особо и никому не выдаем. Только показываем. Из собственных рук.

Так же, как полстолетия назад, струится рассеянный верхний свет, так же поскрипывают вытертые половицы. Да и воздух, особенный, настоянный на старой бумаге, коже и клее, такой же, как и прежде. Именно здесь, в академической тишине женевского «Общества любителей чтения», Владимир Ильич готовил злободневные, боевые статьи, адресованные российскому пролетариату...

Надежда Константиновна, вспоминая о том периоде работы Ленина, отмечала:

«Ильич не только перечитал и самым тщательным образом проштудировал, продумал все, что писали Маркс и Энгельс о революции и восстании, — он прочел немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику вооруженного восстания, организацию его. Он занимался этим делом гораздо больше, чем это знают, и его разговоры об ударных группах во время партизанской войны, «о пятках и десятках» были не болтовней профана, а обдуманным всесторонне планом...»

В «Обществе любителей чтения» библиотекарь Пико показал нам и толстый том мемуаров видного деятеля Парижской коммуны Клюзэрэ, и «Записки» декабриста И. Д. Якушкина, изданные на русском языке в «Вольной русской типографии» в Лондоне, и другие книги, хранящие пометки Ленина. Сбережена и читательская карточка, заполненная Владимиром Ильичем в феврале 1908 года. А 14 декабря того же года, уезжая в Париж, Ленин написал председателю «Общества»: «Разрешите мне, г-н председатель, поблагодарить в Вашем лице «Общество любителей чтения», которое оказало мне столько услуг благодаря своей великолепной организации и работе...»

В библиотеку Ленин обычно ездил на велосипеде. А иногда, отрываясь на час-другой от работы, на велосипеде же совершал недалекие прогулки по окрестностям Женевы. Один из близких помощников Ленина в период эмиграции — Вячеслав Алексеевич Карпинский — рассказывал автору этого очерка:

— Близ Женевы, в трех-четырех километрах, находится гора Салев. Владимир Ильич ездил на велосипеде к этой горе. Однажды я, тоже любитель велосипеда, встретил его на прогулке. Поехали вместе. Я предложил съездить куда-нибудь подальше. Например, посмотреть интереснейшее явление природы — «пропажу Роны». Он согласился, и мы как-то поехали. Удалились от города на несколько километров — и вот вдоль берегов Роны начинают появляться в воде огромные камни. Все больше и больше камней и все дальше от берега. Река как бы мелеет, вся загромождается камнями. И вот уже нет Роны, она вся ушла в землю. «Действительно, — воскликнул Владимир Ильич, — пропала Рона!» Мы поехали дальше — и через некоторое время увидели, как там и сям стала появляться вода меж камнями, и постепенно могучая Рона снова вступила в свои берега...

Естественно, возникло желание побывать в тех местах, которые открывались взору Ленина во время его прогулок по окрестностям, увидеть хотя бы ту же «пропажу Роны». Однако наш добровольный гид Инна Дьякова смущенно сказала:

— Мы слышали об этом, но, видите ли, дело в том, что Рона уходит под землю... уже на территории Франции.

Таким образом, Владимир Ильич вместе с Карпинским оказались во время описанной прогулки на велосипедах невольными «нарушителями границы». Попасть в такое положение, впрочем, здесь не мудрено и по сей день. От центра Женевы до границы не более двух часов ходьбы, а на троллейбусе можно доехать до сопредельного государства за каких-то двадцать минут: конечная остановка троллейбуса — во французской деревеньке...

Впрочем, далеко не столь уж мирной и гостеприимной была Женева — «город изгнанников» для «этих беспокойных русских», боровшихся с самодержавием.

В одном из писем Ленина Карпинскому есть такие строки:

«Есть все основания ждать, что швейцарская полиция и военные власти (по первому жесту послов русского или французского и т. п.) учинят военный суд или высылку за нарушение нейтралитета и т. п. Посему не пишите прямо в письмах ничего. Если надо что-либо сообщить, пишите химией (Знак химии — подчеркнутая дата в письме.)...»

Письмо датировано октябрем 1914 года, то есть временем, когда уже шла первая мировая война, и речь в нем идет о выпуске большевиками знаменитого манифеста ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Но и в мирное время, буквально с первого дня пребывания Ленина в Швейцарии, он и все остальные русские политэмигранты находились под пристальным наблюдением и департамента полиции Российской империи, и местных полицейских властей. Вот любопытный документ — письмо директора департамента полиции А. Лопухина директору департамента юстиции и полиции в Женеве от 6 ноября 1903 года:

«Вследствие письма от 24 октября с. г. за № 28836, имею честь уведомить вас, г. директор, что Владимир Ильин Ульянов, в бытность свою студентом Казанского университета, принимал деятельное участие в студенческих беспорядках, происходивших в 1887 году, за что был уволен из названного учебного заведения. В 1896 году, проживая в Петербурге, Ульянов занимался преступной пропагандой среди местного фабричного населения, был привлечен к ответственности, содержался некоторое время под стражей, а затем выслан под надзор полиции в Восточную Сибирь сроком на 2 года.

По паспорту, выданному псковским губернатором 5 мая 1900 г. за № 34, он выбыл за границу, где вошел в состав действующих за границей русских эмигрантских кружков, причем принял, под псевдонимом Ленина, наиболее видное участие в преступной деятельности русских революционеров.

Принимая во внимание, что названный Ульянов является опытным революционным деятелем, имею честь покорнейше просить вас, г. директор, не позволите ли признать возможным обратить внимание на его деятельность и сношения и в случае проявления им своей преступной деятельности не отказать уведомить меня...»

Ну, а Женева? В таких случаях она умела забывать и о своем традиционном «гостеприимстве», и о прославленной «терпимости». Швейцарская полиция, ее агенты не только «обращали внимание», но перлюстрировали почту, поступавшую на имя Ленина и его товарищей.

Даже в далекой Женеве находившиеся в эмиграции русские социал-демократы каждодневно сталкивались с гигантской машиной царского полицейского сыска. В их среду, выражаясь языком охранки, усиленно «внедрялись» опытнейшие провокаторы. Они следили буквально за каждым шагом революционеров. Вот, к примеру, донесение заведующего заграничной агентурой Гартинга от 9 апреля 1904 года:

«Ленин-Ульянов и его жена едут в деревню на 1 1/2—2 месяца, представителем ЦК в Женеве будет в течение этого времени Мартин Мандельштам. Жена Мандельштама состоит секретарем в Центральной экспедиции, кассиром ЦК и заведующим экспедицией является Бонч-Бруевич». Или донесение от 19 августа того же года: «В дополнение к моей телеграмме 5/18 сего августа... имею честь доложить, что Обухов (кличка одного из опаснейших провокаторов. — В. П.), переговаривавшийся недавно в Женеве с Лениным-Ульяновым и его женою, едет завтра по их поручениям на некоторое время в Россию... Ленин-Ульянов находится все время в Швейцарии и в Россию не ездил в последнее время...» На приведенном документе имеется резолюция директора департамента полиции: «Уже предложено начальнику Моск. охр. отд. командировать двух филеров в Смоленск». Это для встречи провокатора и получения от него из рук в руки сведений о Ленине.

Уже по возвращении в Москву, разбирая в архиве пухлые досье департамента полиции, столкнулся я с этими любопытными документами, которые относятся к годам, проведенным Лениным в Женеве.

Вновь я мысленно прошел по набережной Арвы, свернул на улицу Каруж, а оттуда на улицу Давид Дюфур, 3, где на стене дома установлена мемориальная доска с надписью по-французски: «Владимир Ильич Ульянов-Ленин, основатель Советского государства, жил в этом доме в 1904—1905 годах».

Отсюда, из этого дома, в ноябре 1905 года, получив известие о начавшейся на родине революции, Владимир Ильич, презрев опасности, устремился в Петербург, чтобы принять участие в первом сражении великой битвы.

Владимир Понизовский

(обратно)

Выхожу на цель...

Из книги воспоминаний

1

Из книги воспоминаний

1

Безвестная деревушка Щитня на берегу Днепра, приютившая наш полк на длинном пути войны, сохранилась в памяти навсегда.

Много могил осталось на нашем пути от Москвы до Берлина... Мы, живые, вспоминаем по ним свой путь, свято чтя тех, кто отдал жизнь, кто незримо присутствует в нашей борьбе за справедливость, за человеческое счастье. В этом естественная правда человеческой души, нерушимая связь поколений и бессмертие народа, его духа, его жизни.

В Щитне могила Бориса. Борис был моим другом.

...1944 год. Наша армия, как громадное живое существо, замерла у Днепра. Над линией фронта повисла тишина. Но эта тишина обманчива. С наступлением темноты мерным топотом солдатских сапог вздыхают дороги, приглушенно урчат моторы, лязгают танковые траки. Фронт подтягивает резервы, сосредоточивает силы для удара.

А в ночной тишине растворился запах весны, запах полевых цветов.

Полк отдыхает. Но на аэродроме техники готовят самолеты, подвешивают бомбы и набивают патронами металлические звенья пулеметных лент. В землянке КП, под накатом из неошкуренных бревен, выстроились шесть экипажей. Проверенных, опытных, опаленных пороховым дымом и спаянных боевой дружбой. Лейтенанты Обещенко, Зотов, за ними капитан Семаго и капитан Швецов, старший лейтенант Мартынов и лейтенант Шамаев, дальше лейтенанты Казюра и Краснолобов, Таврило и Кисляков и я со своим неизменным штурманом лейтенантом Николаем Пивнем.

Командир полка вполголоса зачитывает боевой приказ. Маршрут, по которому все время ходил Борис Обещенко, на сегодня снят. Сегодня Борис проводит меня к самолету, поможет натянуть лямки парашюта, а сам будет нетерпеливо поглядывать в сторону землянки, где дежурит Тося.

— Ладно уж... Иди. Ждет.

— Угу. Ни пуха... Встречу!

— Поверил. Катись уж... Ромео!

Борис не обижается.

Пришел Обещенко к нам в полк больше года назад вместе с Иваном Казюрой. Оба они окончили истребительное училище, летали на И-15 и на «Чайке», и на первых порах во всем их поведении чувствовалось нескрываемое пренебрежение к нашим «тихоходам» — ПО-2. Как же — летчики-истребители! Но первые полеты на бомбежку показали, что и на «тихоходах» надо уметь воевать. Ночная бомбежка ПО-2 имеет свои особенности и некоторые выгодные стороны. И недаром скромные ПО-2 воевали до победного конца вместе со всей советской авиацией и вписали немало славных страниц в ее историю.

...Сейчас позади опыт сотен боевых вылетов, сотен боев. Между нами искренняя дружба, ненавязчивая, спокойная, постоянная, настоящая мужская дружба, в которой нет места недомолвкам.

Борис проводит ладонью по крылу, и непонятно, кому адресованы его слова — мне или самолету:

— Поскорей возвращайся, старик...

Из-за леса, под всхлипыванье расстроенного баяна доносится обрывок полковой песни:

Взлетишь ты в ночку

темную,

весеннюю,

безлунную...

Я защелкиваю карабин парашюта и переваливаюсь через борт кабины.

— От винта!

— Есть!

Над линией фронта привычный фейерверк — вспышки ракет. Мерцание огоньков выстрелов. Сквозь огненные трассы, сквозь вспышки разрывов зенитных снарядов входим в зону противника, чтобы узнать его тайное из тайных — передвижение и дислокацию войск. Наверное, в эфире и по проводам полевых телефонов врага несутся тревожные сигналы:

— Achtung! Achtung! PO-2 in Luft!

— Внимание! Русские в воздухе!

Наверное, сворачивают на обочины автоколонны, прячутся в укрытия танки. А мы до боли в глазах всматриваемся в очертания знакомых перелесков, в дороги, в деревни.

В редколесье у проселочной дороги виднеются какие-то бесформенные пятна. Вчера их здесь не было.

— Проверим?

Николай перебрасывает на борт турель пулемета. К земле несется голубой пунктир короткой очереди. Пули отскакивают рикошетом от темных предметов.

— Танки! Коля, танки!

— Заходи для фотографирования, — коротко бросает Николай.

Пока я разворачиваю самолет для нового захода, Николай успевает произвести расчеты. Небо полыхает огнями фотобомб. В их ослепительном свете успеваю заметить торчащие из-под наваленных ветвей длинные стволы пушек. Фашисты поняли, что обнаружены, и ощерились огнем зениток. За хвостом, впереди, по сторонам хлопают разрывы.

Мы уклоняемся от выстрелов и идем дальше вдоль намеченного маршрута, не сбросив бомб: рисковать мы не имеем права — добытые сведения дороже одного подбитого или уничтоженного танка.

Опять всматриваемся в черноту ночи.

Поворот, еще поворот — и мы ложимся на обратный курс. Николая беспокоит неиспользованный груз.

— Если ничего не обнаружим, отбомбимся по огневым точкам на переднем крае, поможем пехоте, — успокаиваю я себя.

Наш маршрут проходит недалеко от Бобруйска. Где-то рядом, скрытый темнотой, затаился город на моей земле, город, занятый врагом... Где-то там, на его северной окраине, замер вражеский аэродром, на аэродроме должно быть много бомбардировщиков и истребителей. Этот аэродром нам хорошо известен. Знает о нем и командование. Но до сих пор еще не было приказа об его уничтожении. Поэтому лучше обойти его стороной. Но что там происходит?!

Темнота вдруг раскалывается острыми ножами прожекторов, они шарят по небу. В воздухе вспыхивают осветительные бомбы. Тут же лучи вражеских прожекторов скрещиваются и ведут светлую точку какого-то самолета. Включается вся зенитная оборона аэродрома. Снаряды, кажется, прошивают насквозь светлячок самолета. Решение приходит само собой. Увеличиваю обороты двигателя. Самолет послушно набирает высоту.

— К атаке, Николай!

— Есть!

Фашисты, увлеченные боем, не замечают нашего приближения. Тем лучше!

Одновременно с разрывами наших бомб на земле огонь обрушивается и на нас. Лучи прожекторов режут глаза, слепят, давят... Все внимание приборам! Только бы сохранить ориентировку в пространстве. Иначе конец...

Беспрерывно маневрирую, стараюсь вырваться из гремящего огня, из ослепительного света. Но он повсюду. И вдруг тишина. Остался только свет. Разворачиваю самолет к востоку, но тут вновь проносятся огненные трассы, только теперь они идут не с земли, а откуда-то сверху. Неужели потерял пространственное положение и не заметил, как самолет перевернулся вверх колесами?!

— Справа в хвосте истребитель! — кричит Николай.

Все становится на свои места. Добыто еще одно сведение о противнике — на этом участке фронта появились ночные истребители. Раньше их не было. Значит, наша ночная авиация здорово досаждает противнику!

Николай посылает пристрелочную очередь. Нет, они не свернут. Они не упустят легкую победу. Наши летчики знают приказ Геринга: за каждый сбитый ПО-2 — рыцарский крест! Нет, они не свернут.

Штурман отстреливается от истребителя, но ослепительный свет мешает ему вести прицельный огонь.

Уже почти теряя надежду вырваться из огненного плена, тяну штурвал на себя и одновременно нажимаю правую педаль. В какой-то замысловатой фигуре кувыркается наш самолет. Из фюзеляжа в лицо летит мусор, забытый техником гаечный ключ больно ударяет по голове...

Лучи прожекторов шарят уже выше нас. Чтобы вновь не попасть в их коварный свет, продолжаю резко снижаться. На какой-то миг замечаю выше впереди темный силуэт, задираю нос самолета и нажимаю гашетки РСов (1 PC — реактивный снаряд.). Истребитель шарахается в сторону и пропадает в ночи...

В эту ночь погиб Борис Обещенко. Это его самолет серебряным светлячком метался в лучах прожекторов, это к нему мы спешили на помощь.

...Проводив нас, Борис вернулся в землянку КП, где пахло дымком и свежескошенным сеном, где у полевых телефонов сидела Тося.

Сюда, на КП, пришла шифрограмма с приказанием заснять вражеский аэродром у Бобруйска. Командир полка прочел ее и молча передал Борису.

Он мог не лететь. На сегодня его экипажу предоставили отдых. Но в полку не было лучших мастеров фоторазведки, чем экипаж Обещенко — Зотов. И на вопросительный взгляд командира Борис лишь молча наклонил голову, надвинул шлем...

— Я — Луна. Слушаю вас, я — Луна, — улыбается Тося. — Двадцать первый, вас просит тринадцатый. Соединяю. Я — Луна...

Самолет, загруженный только фотобомбами, легко набирает высоту, подминая под крылья темноту ночи. Ровно гудит движок. Голубые веселые зайчики выхлопа заглядывают в кабину и временами освещают склоненное лицо штурмана.

— Считаешь? — интересуется Борис.

— Уже рассчитал, — отвечает Зотов. — Боевая высота — тысяча пятьсот метров. Курс — триста градусов. Пройдем под углом к посадочной полосе.

Медленно текут минуты полета. Медленно «скребет» самолет высоту.

Внизу едва заметный свинцовый блеск. По нему угадывается река. Борис поворачивает к реке. Где-то на другом берегу Бобруйск. За ним вражеский аэродром — цель. Борис прибирает обороты двигателя. Теперь его рев сменяется негромким бормотанием. Николай Зотов приник к прицелу.

— Десяток градусов влево! Так держать!

Борис смотрит только на приборы. Внизу, в чернильной темноте, растворен город. На звук мотора поворачиваются «уши» звукоуловителей, и расчеты фашистских зенитчиков лихорадочно высчитывают скорость, высоту, дистанцию... Надо успеть.

Вспышки фотобомб следуют одна за другой — серией. Борису даже кажется, что он ощущает щелчки затвора фотоаппарата — так натянуты нервы.

А земля уже изрыгает огонь зениток, вспыхивают лучи прожекторов. Борис увеличивает скорость и со снижением уходит на запад, во вражеский тыл, чтобы сбить с толку противника. Маневр удался. Прожекторные лучи шарят на востоке в пустынном небе. Туда же направлен заградительный огонь.

— Повторим заход с обратным курсом, — предлагает Борис. — Для гарантии.

— Снимки должны получиться, Борис, — отвечает Зотов,.

— И все же надо повторить! Завтра пойдут сюда штурмовики и истребители. И эти снимки спасут не одну жизнь!

Вновь огненные хлысты пулеметных очередей хлещут небо. Прожекторы мечутся из стороны в сторону — и вдруг один натыкается на самолет, к нему присоединяются другие...

В ослепительном свете прожекторов Борис теряет чувство самолета — то особое чувство, когда летчик ощущает самолет как продолжение своего тела. Даже перед нацеленным объективом фотоаппарата каждый человек чувствует себя скованным и будто деревенеет. В мертвящем свете прожектора к этому, но значительно усиленному, ощущению прибавляется еще одно — летчик чувствует себя будто обнаженным, выставленным всей земле на обозрение. Считанные секунды полета превращаются тогда в часы. В такие минуты, чтобы вернуться в реальный мир, необходим контакт с человеком. Любое слово восстанавливает утерянное равновесие.

— Вот гады! — кричит Борис. — Засветят нам пленку!

— Не засветят! — смеется Зотов. — Зато вся оборона как на ладошке! Снимаю, Борис!

— Давай!

— Порядок! Можешь отворачивать!

Борис молчит. Самолет идет по прямой, медленно теряя высоту.

Остаются позади лучи прожекторов, стихает огонь зениток...

На какие-то секунды запоздала наша случайная атака. Плексигласовый козырек кабины штурмана покрывается темными пятнами...

— Борис!

Самолет идет со снижением. Николай Зотов берется за штурвал в своей кабине, чтобы вести самолет, и ощущает на нем непомерную тяжесть...

— Борис!

Встречный поток воздуха размазывает по козырьку темные пятна в полосы. Они струятся к краям козырька, и ветер забрасывает капли в кабину Зотова. Штурман ощущает на губах солоноватый вкус крови...

Он мог не лететь...

2

День и ночь идет подготовка к наступлению. Каждую ночь полк получает боевое задание. Через Днепр — единственный железнодорожный мост, занятый фашистами. По нему подвозят войска, технику, боеприпасы. Узкий плацдарм на левом берегу Днепра острым клином вошел в линию фронта на стыке двух наших армий и не на шутку беспокоит командующего фронтом генерала Рокоссовского: ударят фашисты в тыл нашим войскам — и сорвут намеченное наступление. Для ликвидации плацдарма необходимо уничтожить мост.

От моста поднимается стена заградительного огня. Самолеты прорываются сквозь нее, сбрасывают бомбы, а мост стоит нерушим, и по нему идут эшелоны.

Полк теряет экипажи, самолеты, а мост цел. Бомбы лихо проходят в просветы между металлическими фермами, либо вырывают небольшие куски балок; саперы противника тут же наваривают новые фермы — и по мосту вновь идут эшелоны.

Уничтожить мост во что бы то ни стало! Это приказ фронта.

...Неизвестно у кого, у Николая Нетужилова или у штурмана эскадрильи Владимира Семаго, с которым он сегодня летит, родился этот простой и донельзя дерзкий план. До выполнения его необходимо держать в тайне. Командир полка, хоть он не менее других заинтересован в уничтожении моста (к тому же его поминутно теребят из штаба дивизии), узнав о замысле летчиков, наверняка запретит операцию — она слишком рискованна для экипажа. Поэтому лишь после того, как оружейники, подвесив бомбы к самолету, ушли, Семаго сам переставляет взрыватели на замедленное действие, а Нетужилов скрепляет бомбы между собой припасенным стальным тросом.

От КП в небо взвивается зеленая ракета — сигнал к вылету. Самолеты один за другим уходят к злополучному мосту.

Для выполнения задуманной операции Нетужилову надо снизиться до предела и пройти точно над полотном дороги. Тогда бомбы, связанные тросом, не проскользнут в просвет между фермами — и общий взрыв разрушит мост.

Самолет подходит к цели.

— Готов, Володя?

— Готов!

— За Бориса?

— За Бориса!

Нетужилов отваливает в сторону от боевого курса и начинает круто планировать, направляя нос самолета вдоль железной дороги. Навстречу желтыми брызгами летят светлячки. Встреча с одним из них достаточна для того, чтобы самолет превратился в обломки. Но до крови закушена губа, до предела натянуты нервы, а глаза видят только мост. Только мост!

Владимир отвернулся от бесполезного на такой высоте прицела и вслух отсчитывает высоту:

— Пятьсот метров. Четыреста! Двести!

Ниже, еще ниже. Мост плывет навстречу, вырисовываются ажурные полудужья ферм.

Нетужилов включает бортовые огни — пусть видят штурманы самолетов, что летят выше, пусть, задержат руку на сбрасывателе бомб! А враги? Пусть тоже видят! Пусть... Все равно не скрыться от света прожекторов, не отвернуть от выстрелов. Самолет вышел на боевой курс.

Наверное, фашистские зенитчики озадачены видом самолета, идущего на мост с зажженными огнями. На секунды стихает огонь, но тут же обрушивается с новой силой. Теперь большинство зениток нацелено на самолет Нетужилова.

А мост горбатится, выгибается навстречу. Опадают водяные столбы разрывов, и слабеет огонь противника. Голубые пунктиры гулеметных трасс и яркие полосы реактивных снарядов исчерчивают небо над зенитными батареями врага — друзья-однополчане поняли маневр товарищей и прикрывают их своим огнем.

За хвостом глухо лопаются разрывы бомб. Взрывная волна догоняет самолет, и он подпрыгивает на ее упругом теле. Страшная боль в ноге. Глаза Николая затягиваются багровым туманом...

— Бери управление, Володя, — едва выдавливает короткую фразу Нетужилов. — Бери...

На КП настойчиво пищат зуммеры полевых телефонов.

— Венера, Венера, я — Ястреб! — вызывает Тося штаб дивизии. — Товарищ гвардии подполковник, Венера на проводе.

Командир берет трубку.

— Венера? Товарищ тридцать первый? Докладывает

Ястреб-один. Цель накрыта! Так точно. Все на базе. Тяжело ранен лейтенант Нетужилов. Есть! Приступаем! Хорошо. Передам. Служу Советскому Союзу!

Командир осторожно, будто очень хрупкую вещь, кладет трубку на стол рядом с Тосей и легким движением пальцев касается ее волос.

— Вот так, дочка... Война. И спрячь слезы! Еще много людей не дойдет до победы. И нелегок к ней путь...

Командир поворачивается к летчикам.

— Товарищи! Командир дивизии за мост объявляет благодарность. Сегодня утром войска Белорусского фронта переходят в наступление! Приказано ударить по переднему краю противника, проложить путь пехоте. По самолетам!

3

Сегодняшней ночью опять предстоят боевые вылеты. Где-то скопились танки противника, где-то концентрируется пехота врага, и полку поставлена задача нанести по ним удар. Недавно село за горизонт солнце, в небе разлит лимонно-желтый свет луны, и поэтому кажется, что еще не окончился день. Почему-то болят глаза, будто в них насыпан песок. Так уже было. Под Сталинградом, когда не было времени выспаться. Та же резь в глазах, то же ощущение песка... И вроде стало темнее. Я смотрю на луну. Нет, небо не подернулось облаками. Значит, испарения с земли начинают сгущаться, и образуется дымка.

— Как находишь видимость? — спрашиваю Ивана Шамаева; сегодня он идет со мной на задание.

— Отличная! И луна в полную морду! Как днем.

М-м-да!.. Откуда взялась эта дымка перед глазами? Наверно, надо отоспаться.

— А сам ты что, не видишь? — спрашивает Иван.

— Вижу, но... при полной луне, если появятся перистые облака... Будем заметны на фоне облаков.

...Туман. Туман перед глазами. Самолет нацелен носом в туманное небо. Почему в туманное? Луна... Наверное, в ее свете растворились огни старта?

— Иван, как видимость?

— Далась тебе сегодня эта видимость! Лучше не бывает!

— Не нравится мне эта дымка... Как бы в туман не перешла.

— Какая дымка? Протри глаза. Что-то не узнаю тебя сегодня.

— Я сам себя не узнаю...

— Дрожь в коленях?

— Поди ты...

— Смотри, Бекишев зеленым фонарем, наверно, уже десятый раз машет! Взлетай!

Я даю полный газ.

А все-таки дымка сгущается. Она мягко смазала линию горизонта и начинает растворять очертания плывущих внизу ориентиров. Что-то уж очень быстро сгущается дымка.

Ослеп?! Стоп!.. Погоди, погоди. Главное — не волнуйся.

Я снимаю перчатку и опять — в который раз! — осторожно протираю глаза. Нет, видимость от этого не улучшается. Пожалуй, наоборот. Туман... Туман обволакивает самолет.

Что ж, надо переходить на пилотирование только по приборам.

Я включаю кабинный свет. Так вроде лучше.

— Зачем иллюминацию включил? — интересуется Иван.

— Тренируюсь в пилотировании по приборам.

— Цирк! Нашел время... Скоро к линии фронта подойдем. А там всего десяток минут до цели. Кончай тренировки!

Я отрываю взгляд от приборов и осматриваюсь. Туман из серо-голубого превратился в багровый. Сгущается, темнеет... Переношу взгляд в кабину. Туман пробрался и сюда.

— Иван, сколько до линии фронта?

Только бы не выдал голос. Совсем пересохло горло.

— Минут десять, пятнадцать.

— Как пройдем, скажешь.

— Сам увидишь. Смотри, смотри! Вон какой фейерверк! Наверное, наши подходят к цели! Да выключай, наконец, свет!

— Я хочу выйти на цель «вслепую».

— Цирк! — Иван сердится. А туман все гуще. Уже заволакивает приборы... Сколько я еще буду их видеть? Успеть бы пройти линию фронта и освободиться от бомб... Что делать? Сказать Ивану? Сказать прямо: «Я ослеп!» А потом? Нет! Сначала освободиться от бомб. Оставить самолет?! Нельзя! Он может упасть на людей. На наших людей!.. Что же делать, что делать?!.

Липкие струйки пота стекают по лицу. Я слизываю их языком. Рубашка прилипла к телу. Страшно хочется пить. Я уже не различаю стрелки приборов. Лишь багровые круги...

— Иван, возьми управление, потренируйся в пилотировании.

— Откуда у тебя сегодня такие фантазии? — слышу недовольный голос штурмана.

— Ваня, ты должен уметь летать... Вдруг что-то случилось со мной и тебе надо довести самолет. Бери управление!

Я демонстративно поднимаю руки на борт кабины.

— Костя, ты знаешь последний приказ — штурманам запретили лезть не в свое дело!

— Лейтенант Шамаев! Приказываю взять управление!

Я не могу сдержать крик. В этом крике все — и желание спасти самолет, и боязнь за тех, в кого он может врезаться неуправляемый, и за наши с Иваном жизни. Я ослеп... Я уже не вижу ничего. И об этом я не могу сказать товарищу. Он может испугаться, его могут подвести нервы. Пусть лучше он сердится на меня, на мое «самодурство», но как-то приведет самолет на аэродром. А там... Но до аэродрома еще надо долететь.

— Лейтенант Шамаев, доложите, где линия фронта!

— Минуты две назад прошли, — недовольно отвечает Шамаев.

— Сбрасывай бомбы, Иван.

— Ты что?! Не дойдя до цели?! Не буду.

— Приказываю сбросить бомбы, лейтенант Шамаев!

Иван молчит. Я не ощущаю обычного толчка в момент отделения бомб. Левой рукой ощупываю секторы управления двигателем. Так, второй снизу — сектор высотного корректора. Если его двинуть вперед... Двигатель начинает хлопать, стрелять, ему не хочется работать на явно обедненной смеси!

— Ваня, сбрасывай бомбы. Мотор барахлит...

Самолет чуть подпрыгивает вверх. Бомбы сброшены.

— Хорошо, Ваня. Теперь разворачивайся и бери курс на аэродром.

— Слушай, командир! Я уже устал от твоих тренировочек! По прямой вести еще куда ни шло, а вот развороты!.. Я не умею!

— Ты должен, Ваня...

Это входит в боевую подготовку. Командир убит, штурман обязан привести самолет на аэродром.

— Помнишь, был убит Обещенко, и Зотов привел и посадил самолет!

Я прислоняю голову к борту, пусть знает Иван, что мое лицо отвернуто от приборов, что я ничего не вижу. Я и так ничего не вижу.

— Не слышу доклада, Шамаев! Как высота, курс полета?

— Высота тысяча метров. Курс нормально.

— Хорошо. Докладывай через минуту!

— Чего докладывать — вон перед носом аэродром! Пожалуйста, бери управление и заходи на посадку!

— Лейтенант Шамаев! На посадку будете заходить вы!

— Но я... правда, я никогда не заходил на посадку!

— Ваня! Будем заходить вместе. Ты только докладывай все, а я подскажу, что делать. Убирай газ. Снижайся.

— Снижаюсь.

— Входи в круг, как обычно вхожу я. Левым разворотом. Иди параллельно старту.

— Так и делаю.

— Хорошо. Вижу, что так. Дай красную ракету.

— Но... это сигнал бедствия!

— Дай. Такое у нас тренировочное задание... Давай!

Что-то долго копошится в своей кабине Иван... Выстрел!

— Где проектируется крыло?

— Кончик подходит к «Т». Ого! Они нам весь старт зажгли!

— Хорошо. Где крыло?

— Отошли от «Т».

— На сколько?

— Примерно на ширину крыла.

— Начинай третий разворот!

— Выполнил.

— Высота?

— Триста метров.

— Снижайся до двухсот. Где проектируется «Т»?

— Градусов двадцать до посадочной линии огней. Ее отлично видно! Смотри, прожектор посадочный врубили! Как днем видно!

— Хорошо. Начинай четвертый разворот. Выходи на линию посадки!

— Вышел.

— Где проектируется нос самолета?

— Ниже «Т».

— Высота?!

— Сто пятьдесят.

— Чуть подтяни. Так. Где «Т»?

— На носу.

— Убирай газ. Не полностью. Пологое снижение. Еще по ложе!

Я закрыл лицо перчатками и сбросил на затылок очки, чтобы осколки стекла не врезались в глаза.

Удар... Самолет подпрыгивает. Придерживаю рукой штурвал. Еще удар. Катится. Останавливается.

— Сели! Сели! — радостно вопит Иван. — Зачем выключил двигатель?! Или он сам остановился?

— Ваня, иди на старт. Проси кого-либо отрулить. Я ослеп...

Вой «санитарки» глохнет у самолета.

— Что тут у вас произошло? — голос командира полка.

— Товарищ командир! Он... он ослеп! — это говорит Иван.

Кто-то взбирается на самолет, мне слышно, как машина вздрагивает, кто-то сильными руками поворачивает мою голову и проводит по лицу ладонью, стирая пот...

— Видишь?

Багровый туман и резь в глазах.

— Помогите его в «санитарку»!

— Я сам. Я сам...

Выбираюсь ощупью на крыло. Спускаюсь ниже, придерживаясь за борт руками. Конец крыла. Останавливаюсь. Меня подхватывает несколько рук...

Скрипучий, неприятный голос — это главный врач госпиталя Яков Борисович; мягкий, воркующий — старшей сестры Вари. Какие-то уколы, микстуры, повязка на глазах с какой-то примочкой. Самые элементарные потребности — проблема... И обо всем надо кого-то просить. Слепец...

Утренние обходы врачей. Шарканье многих ног по полу в палате. Приглушенный шепот. Жаль, что мне не пришлось изучать глазные болезни и я не разбираюсь в этих фразах по-латыни. Что за ними?.. Приговор или надежда?

Опять на утреннем обходе приглушенный шепот. Теперь я узнаю лишь одно слово — «снотворное». Сплю... Не знаю сколько. Но во сне вижу! Прошлое, настоящее, но все в каких-то кошмарах, все неестественно, искажено и страшно.

— Не надо мне. снотворного! Варя, не надо!

— Буйствует! — скрипучий голос главврача. — Нехорошо, молодой человек! Нехорошо.

Снотворное больше не давать. Завтра снимем повязку.

— Доктор! Яков Борисович! А я... буду видеть?

— Конечно.

— Доктор! Варя!

— Доктор ушел. Чего тебе, миленький?

— Варя!.. Скажи, какая ты?

— Завтра сам увидишь. ...Завтра.

Снята повязка.

— Откройте глаза, больной.

— Яков Борисович... боюсь...

— А еще летчик! Ну, смелей!

— Яков Борисович, а я смогу еще летать?!

— Через два дня выпишу из госпиталя! Ну, открывайте же глаза!

Страшно... А вдруг... вдруг все по-прежнему? Ну, решайся!

Затемненная плотными шторами комната. Седенький человечек в белом халате со смешной, как у д"Артаньяна, бородкой.

— Яков Борисович!

Он радостно щурит глаза. Рядом из-под белого колпака седые букли и воркующий, мягкий голос:

— Вы видите, миленький?

— Варя... Варвара... Простите, как вас по отчеству?

— А так и зови Варей, миленький.

У меня нет слов. Я молча шагаю к ним обоим, прижимаюсь лицом к колючей щеке Якова Борисовича, целую руки Варе... Почему на ее глазах слезы? Их вид вызывает у меня рыдание. Реву, как в детстве, взахлеб. Яков Борисович пофыркивает носом:

— Эмоции!

4

Сегодня наша группа перенацелена на площадное бомбометание в районе окруженной группировки войск противника у Бобруйска. Площадная бомбардировка — расчет на случайное попадание, на случайное уничтожение техники и живой силы противника — Василю претит. Подай ему видимую цель!

А если ее нет? Если вся земля затянута дымом пожарищ и сквозь дым лишь тут и там вспыхивают светлые языки бомбовых разрывов?

Сегодня Василий Вильчевский летает с Иваном Казанцевым. Они проходят над массивом леса, где затаился враг, куда сбрасывает бомбы вся дивизия, и упорно ищут «видимую» цель. Под космами дыма трудно что-либо различить. Они пересекают «котел» в разных направлениях.

— Когда-нибудь сбросим бомбы?! — нервничает Казанцев. — Или повезем их обратно на аэродром?!

— Пидожди. Не бачу, дэ противник!

— А ты смотри, где рвутся бомбы других! — в сердцах восклицает Казанцев.

— Другие нам не указ... Ось щось бачу!

— Що? — невольно в тон Вильчевскому спрашивает Казанцев.

— Бачишь, немцы переправу налаживают! Мабуть рвутся до Бобруйска.

— Где?

— Ось тамочки, на рички! — Василь вытягивает руку в темноту.

— Не вижу. Наводи сам.

— Девяносто градусов ули во. Ще трохи! Так держать!

Внизу вздымаются водяные столбы. Вспыхивает пламя. Расползается по воде, лижет берег.

— Молодец, Василий!

— А ты казав — повезем бомбы на аэродром! Включай, командир, АНО (АНО — аэронавигационные огни.). Хай хлопцы бачуть — переправа! А я ще САБом (2 САБ — осветительная бомба на парашюте.) пидсвечу!

На взрывы, на свет САБа и на огонь необычного пожара на воде подтягиваются и другие наши самолеты. Вода вскипает от взрывов.

В приказе войскам Первого Белорусского фронта отмечалось: за мужество, находчивость и инициативу, проявленные в боях под городом Бобруйск, старшего лейтенанта Казанцева И. С. и лейтенанта Вильчевского В. К. наградить орденом Красное Знамя.

5

Варшава пылает. По всему городу — очаги пожаров. Фашисты методически выжигают и разрушают город, выбивая из домов варшавян. Уже разорвано основное кольцо обороны повстанцев, и из одного большого района, занятого ими, образовалось три очага сопротивления. У наших летчиков эти очаги получили свои названия: «Южный», «Центральный», «Северный».

Вчера в нашей дивизии отменили вылеты на бомбардировку, и все самолеты были брошены на помощь повстанцам. Эта задача была возложена именно на нашу «малую авиацию», потому что ее небольшая скорость и способность летать на малой высоте

обеспечивали наибольшую надежность доставки грузов

.

Наш полк летал в «Центральный» повстанческий район, сбрасывал продовольствие, медикаменты и оружие. Перед самым рассветом мы перевезли повстанцам сорокапятимиллиметровую пушку. Поднять ее целиком оказалось не под силу нашим самолетам, поэтому пришлось пушку разобрать на три части. Сегодня пришло сообщение, что пушка собрана и уже громит вражеские танки. Это сообщение меня радует особенно. Весь день не могу согнать с лица улыбку именинника: капитан-артиллерист, который собрал ее, — мой «крестник».

Вот как это случилось.

Еще перед тем как начать полеты над городом, мы засели за изучение крупномасштабного плана Варшавы. Признаюсь, даже родной город в то время я не знал так совершенно, как улицы и переулки столицы Польши.

После первого вылета в «Центральный» повстанческий район мы со штурманом Николаем Ждановским вернулись на свой аэродром за новым грузом. Машины для заправки подъехали тут же.

— Отставить подвеску! — послышался голос командира полка.

Командир появился из темноты в сопровождении незнакомых людей. Разложил на крыле карту.

— Площадь Вилькицкого знаешь? — спросил он.

— Знаю.

— На всякий случай взгляни еще раз. — Фонарик тонким лучом скользнул по карте. — Вот она, видишь?

— Вижу.

— На площади будет сигнал — зеленые огни в виде стрелы. Если горит — можно сбрасывать. Нет огней — не бросать.

— Понятно.

— Учти, площадь мала, не промахнись. Будешь сбрасывать человека. Максимум осторожности!

— Анатолий Александрович!

— Ну-ну, понимаю. И не обижайся. Это полет не с грузовым парашютом. Пойми это и ты...

— Понимаю. А где человек?

— Вот он. Знакомьтесь, капитан.

Из-за спины командира появился рослый человек и протянул мне руку. Пробормотал что-то непонятное, представляясь, и тут же облапил за плечи.

— Значит, с тобой лететь? Не промажешь, к фрицам не угожу?!

— Когда-нибудь прыгали с парашютом, капитан?

— Спрашиваешь!

— Высота будет не больше двухсот метров.

— М-м-да, высотенка маловата...

— Залезайте в кабину. Так. Хорошо. Осталось пристегнуть фалу автомата...

— Не нужен автомат! Я сам! Не новичок, справлюсь!

— Слыхали, что говорил командир полка? Осторожность. Вот так. С фалой парашют откроется через двадцать пять метров. Независимо от вашего умения.

— Готов!

— От винта!

Вот и весь разговор, все знакомство и весь инструктаж перед прыжком в пылающий город.

Кто этот капитан, сидящий позади меня в кабине штурмана, что он будет делать среди повстанцев? Какие мысли роятся у него в голове под конфедераткой польского офицера? Суждено ли мне узнать их? И попросту, будет ли он жив, не отнесет ли его к врагам, не собьет ли его шальная пуля?

Багровое зарево зловещим отблеском плавит гладь Вислы. Черные клубы едкого дыма вытеснили воздух. Удушливый смрад затрудняет дыхание, ухудшает видимость. Видно только под собой. Под крылом пламя. Пылают коробки многоэтажных домов. Огонь, кругом огонь и дым. Дым как туман. Вот в сером месиве дыма вроде мелькнуло темное пятно. Площадь? Вот стрела зеленых огней! Она! Мы над целью. Пора!

— Приготовьтесь, капитан! Захожу!

Капитан вылезает из кабины на крыло, прижимается телом к фюзеляжу, руки накрепко впаялись в борт, голова у него в кабине.

— Скоро?

— Держись, захожу!

Дым, дым и огонь... Резь в глазах, слезы. Где же эта чертова стрела?! Дым, дым...

— Залезай в кабину! Ничего не вижу. Буду заходить снова.

— Н-нет. Буду стоять на крыле. Только не промажь!

Курс на восток. Дальше от пожарищ, дальше от дыма. Снова Висла.

Вспоминаю план Варшавы: от этого моста — улица Маршалковская. По ней — к площади Вилькицкого. Не потерять бы улицу! Высота двести метров, сто пятьдесят, сто. Еще ниже! Иду почти над крышами домов, слева под крылом — Маршалковская.

— Без команды не прыгать! Высота пятьдесят метров. Не успеть!

— Понятно! Только бы найти!

— Надо найти!

Если бы не дым... Бегут под крылом коробки домов, обрываются трещинами — улицами, переулками. Второй, четвертый, пятый. Еще два переулка, и должна быть площадь... Она! И огни! Зеленая стрела! Дым заволакивает площадь... Расплывается зеленая стрела... Прохожу немного вперед, разворачиваюсь назад, опять на Маршалковскую. Второй переулок и площадь. Набираю высоту. Сто пятьдесят метров. Едва виднеется улица, площадь... Стрела!

— Пошел!

Капитан на секунду прижимается щекой к моему шлему. Большие темные глаза распахиваются настежь. В глазах огненные точки — отблеск пожарищ.

— Будь здоров, летчик!

Я не успеваю ответить. Крыло прошивает длинная очередь трассирующих пуль. Там, где стоял капитан... Круто разворачиваю самолет. Теперь мне виден парашют. Большая белая медуза в прибое дыма. Фрицы уже не стреляют по самолету. Все пунктиры очередей тянутся к парашюту, прозрачному и неподвижному... Почему не делают парашюты из черной ткани?! Желтые цепочки прошивают не только купол. Кажется, они обрываются в темном пятне под ним... Парашют опускается все ниже и растворяется в темноте над площадью. Огненные трассы тянутся к самолету. Я разворачиваюсь на восток. И не могу прогнать от себя видение бело-розового купола, пронизываемого светляками пуль. Все ли я сделал правильно? Не по моей ли вине погиб капитан? То, что он погиб, уже не предположение, это почти уверенность. Почти? Да, я видел своими глазами — пули гасли под куполом...

Когда приходит сообщение, что капитан вышел на связь, я сразу не могу осмыслить этого, но когда приходит другое сообщение — о том, что заговорила его пушка, что подбит один танк, второй, третий... Жив!! Это он, МОЙ КАПИТАН! А я даже не знаю его имени. Я помню только его глаза и отраженное в них пламя. Пламя Варшавы.

Оформление Г. Филипповского и А. Гусева

К. Михаленко, летчик, Герой Советского Союза

(обратно)

Мыслию поля мерит…

Путивль, когда въезжаешь в него с Глуховского шоссе, когда ходишь по его регулярно спланированным улицам, мимо белых хаток и садов, обнаруживается как город, стоящий в общем-то на плоском месте. Нет тут такого взгорка, откуда бы он хоть наполовину проглядывался, подставлял взгляду шиферную мозаику своих крыш.

В полдень на дремотных улицах редко где скрипнет калитка или оконная рама. Помалкивают во дворах псы, утомленные бездельем. Пылят золою куры, устраивая себе в кучах пепла удобные лежанки. На центральной улице и площади, где стоит павильон автобусной станции, заметно оживленнее. Хлопают двери магазинов. Тетки и бабки с пустыми корзинами, отторговав с утра на базаре, терпеливо дожидаются своих автобусов. Щебеча звонками, проносятся велосипедной стайкой ребята. Женщина наклеивает на доску от руки написанную кинорекламу.

Но приглохнут за спиной житейские шумы, дорожка выведет к деревьям и кустарникам городского парка. И вдруг они, подобием занавеса, медленно распахнутся на обе стороны — и, ни больше ни меньше, половина земли откроется взгляду.

Это как с борта корабля, когда видишь полукруглую спину моря и вогнутый объем неба и когда начинаешь ощущать себя жителем планеты, обитателем вселенной...

Внизу, у подножья стометрового обрыва, бесконечной строкой скорописных завитушек посверкивает Сейм, и многократно отпрыгивает от его поверхности небо. А дальше — изжелта-светлые обкошенные луга спорят в цвете с пасмурным лесом. Разбегаются по лугам тропы, как дети, увлеченные игрой. Еще дальше — глаз уже с трудом различает детали — темнеют деревеньки, угадываются стада. На горизонте подернутая дымкой земля сгибается в могучую дугу, насупленную, как бровь воина. Чем-то поистине эпическим веет с тех рубежей.

Во многих наших древних городах есть такие вот кручи — венцы, городки, площадки, валы, откуда открываются дух захватывающие виды. Двадцатый век редко где не заявил о себе с вездесущей деловитостью. В одном месте низина по самый горизонт рассечена прямой линией шоссе, в другом — целый город вырос за рекой, заслонил собою окоемы, в третьем — горят над бывшими выпасами газовые факелы.

Тут же... Полчаса стоишь и час, а там, внизу, все так же невозмутимо дремлет земля, только комком серой шерсти сдвинулось вбок одно из стад да девочка с женщиной далеко отошли по тропе над речкой — еле различаешь их теперь. Вон что-то замелькало между кустами — не заяц ли? Нет, то чайка стелется низко над землей. То кигитка, как зовут ее на Украине.

И в одну из таких минут начинаешь понимать, почему эта вот круча стала когда-то «избранницей», почему отсюда именно героиня «Слова о полку Игореве» прокричала свой плач. Так много и так далеко видно отсюда, что, кажется, не может человеческий голос затеряться. Если уж прозвучал — то на всю Киевскую Русь. И отозвалась земля, взволнованным земным морем подкатила сюда, чтобы навсегда застыть под обрывами Путивля.

Однажды, много веков назад, будто при вспышке молнии, на миг озарился этот город среди грозового пространства русской истории. Вспышка вырвала из тьмы оживленную неразбериху путевых сборов — древки копий, платы женщин, зачарованные взгляды детей.

Шелестели хоругви на апрельском ветру, собирались в поход русские князья. «Кони ржут за Сулой — звенит слава в Киеве; трубы трубят в Новгороде — стоят стяги в Путивле» (Новгород, который упомянут здесь автором «Слова о полку Игореве», — это не тот северный богатырь, что утвердил свои храмы и звонницы по берегам Волхова. Это Новгород-Северский — его младший и меньший тезка, центр удельного княжества. Здесь, на холмистом берегу Десны, — стол Игоря Святославича. Отсюда в конце апреля отправился он походом на половцев).

Паводковые воды к тому времени уже шли на попятную, вжимались в берега, но в речных долинах мреющей бирюзой светлели старицы, сливаясь к горизонту в сплошные ослепительные моря. Многие из прошлогодних бродов стали негодны теперь для переправы, льдом и напором вешнего течения тут нарыло ямин. Выискивали новые места. Вода была коричневой, как отвар дубовой коры, но уже без мути. Конным ничего, а пешее воинство сходило в реку, как на пытку: она крутила и ломила кости. И когда выбирались на берег, от голых икр шел пар.

Сырая почва с бурой прошлогодней травой чавкала под копытами.

А вокруг расшевеливалась весна. Нежной зелени туман млел в рощах. Невидимые жаворонки отзывались с высоты звону сбруй. Звуки волнами восходили от нагреваемой земли, и в седле дремалось, как в зыбке.

С весны, как обычно, начиналась воинская страда — время предутренних побудок, изнурительных переходов. Весна давала отсчет году, а сражения — жизни. Воин подрастал, мужал и старился в седле.

А в Путивле уже колыхались стяги. Игорев юный сын Владимир поджидал с отрядом, чтобы присоединиться к отцовой дружине. Здесь, в стенах хорошо укрепленного города, Игорь простился с женой своей, Ефросиньей Ярославной, которая провожала его от Новгорода, простился со всеми родными. По обычаю, расставаясь, осеняли друг друга крестным знамением, говорили напутственные слова.

...Однажды среди дня странный какой-то отсвет появился на придорожных кустарниках, на лицах воинов. Как будто видишь все сквозь синеватую слюду. Даже пыль из-под копыт сделалась иссиня-серебристой. В передних рядах стали, порядок нарушился, отовсюду недоуменные голоса. Пока из бывалых людей кто-то не догадался глянуть вверх. А там — солнце тускнело, шло на глазах в ущерб, будто прикрывалось ладонью от просьб и жалоб. Оцепенели листья, приглохли звуки, только в ушах звон. Из красных темными сделались щиты, и на деревья будто пал седой пепел. И такая потусторонняя тень сошла на лица людей, на скошенные лошадиные глаза, что показалось: сейчас все в мире кончится, оборвется на общем вопле ужаса.

Под невыносимым этим безмолвным гнетом словно минула бесконечность. Когда же еле заметно солнце дрогнуло, стало с медленностью улитки выползать, выдох прошел по рядам. Похоже, отпустило.

Но долго еще потом топтались на месте. Кто хмуро помалкивал, кто вслух радовался: теперь до дому повернем.

Время стояло молодое, тяжело шевелился в крови языческий страх перед вещим знамением. А лицо Спаса с хоругвей ничего не подсказывало.

Все же поехали вперед. Путь незаметно менялся. Вот и степь зазвенела кузнечиками.

Наше знакомство с землей в большинстве случаев бывает опосредовано картой, расписанием поездов или самолетов — мы движемся от условного к конкретному.

У человека Древней Руси взаимоотношения с пространством строились не так. Они были суровее, эти взаимоотношения, потому что человек мог надеяться только на себя, на свою память. Чаще сидящий в седле, чем на лавке в доме своем, он приучал себя хранить в сознании тысячи сведений, примет, знаков и образов, касающихся пространства. Собираясь в неближнюю дорогу, он должен был прикинуть в уме, сколько суток перехода отделяют его от того или иного рубежа, какие лежат впереди поселения, в каких местах нужно переходить реки, чтобы не пришлось входить в одну и ту же воду дважды или трижды. А когда оказывался в пути, он теперь не только то и дело рассчитывал свое местоположение относительно дома и цели, относительно городов, лежащих по левое и правое плечо, но приглядывался буквально к каждой мелочи: вот сухая черная сосна, что стояла тут и пять лет назад, вот развилка, от которой, как он помнит, нужно забирать вправо...

Если же вынуждали обстоятельства, он без колебаний мог пренебречь знакомой дорогой и день-другой шел нетореными путями, ориентируясь только по небу, чтобы потом выйти точно там, где и надо было ему быть.

Так что в познавании родной земли он шел от конкретностей, от опыта ходьбы и езды, и, только в достаточной мере насытив память многоразличными сведениями, мог построить в своем сознании ни на что не похожую «мысленную картину», на которой умещались не только названия княжеств, городов, военных и караванных дорог, но — на равных с ними правах — обгорелое дерево, гранитный валун, куст цветущего шиповника.

А как чувствовал себя в походе воин молодой, губы которого еще ни разу не бледнели от смертного испуга? Все было ему внове — и удивление перед разнообразием и громадностью пути, и томительное предчувствие первой встречи с врагом. Дорога разматывалась и разматывалась, конца-края ей не было видно, и оторопь брала: если суждено будет возвратиться, один домой не доберешься — заблудишься.

И вот, вчитываясь в «Слово», мы находим в нем сразу оба эти настроения — и трезвую целеустремленность опытного бойца, и волнение юноши, оказавшегося в «земле незнаеме». Мы обнаруживаем, что о безымянном творце «Слова» можно говорить не только как о великом поэте, незаурядном политике, историке, филологе, но еще и как о великолепном знатоке земли. Земли с ее реками и городами, дорогами и рубежами, холмами и болотами. Вчувствуемся в поэзию пространств, овевающую нас со страниц «Слова». Присмотримся к тому, как на этих страницах обретает контуры особый предмет — лирическая география. И вдруг откроем для себя — рядом с князьями и дружинниками живут здесь другие герои — города, реки и вся целиком Русь, земля-героиня.

«Географию» современной ему Руси автор «Слова» действительно знал превосходно. И такое знание для человека его времени, как уже говорилось выше, не могло быть знанием книжным. Чтобы написать «Кони ржут за Сулой...» — чтобы написать этот период целиком так легко, удачливо, нужно было знать хотя бы, как далеко река Сула от Киева, а Новгород-Северский от Путивля. Ведь не будь они достаточно далеки друг от друга, не получилось бы во фразе образа всеобщих воинских приготовлений, хлопотливой взбудораженности, охватившей чуть не полстраны. А расстояния между ними на деле как раз таковы, что предпоходная перекличка воспринимается читателем не буквально, а как гипербола.

Вспомним, что по такому же принципу строятся в «Слове» и другие «географические» гиперболы. Когда Олег Святославич вступал в «золотое стремя в городе Тмуторокане, тот же звон уже слышал давний великий Ярослав, а сын Всеволода, Владимир, каждое утро уши закладывал в Чернигове». Или про Всеслава-князя читаем: «Для него в Полоцке позвонили к заутрене рано у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон тот слышал».

«Слово», в котором так ярко поведано о Баяновой игре и которое само настроено, как чудесный музыкальный инструмент, то и дело резонирует словами-названиями, позванивает ими. Вот походным приготовлениям в тон, как колокольное «дон-дон», разносится:

...и посмотрим на синий Дон...

...отведать Дону Великого...

...шеломом испить из Дона...

...несутся к Дону Великому...

...Игорь к Дону войско ведет...

...на реке на Каяле, у Дона Великого...

Монотонный набатный гул плывет над землей, сопровождая русскую рать. И неожиданным экзотическим контрастом этому гулу — целым созвеньем названий — звучит клич таинственного Дива, обращенный к земле неведомой, «Волге, и Поморью, и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутороканский идол!». Еще же диковинней, заклинательней эта строка в оригинале: «...Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тьмутороканьскый блъван!». Прочитать это — прикоснуться к дремучей дымчатой шерсти неприлизанного словаря. Слова будто отпочковываются друг от друга: из Помория вырастает Посулие, из Посулия — Сурож, из Сурожа— Корсунь. Сколько пространств связано узелком одной лишь звуковой метафоры!

И совсем уж загадочными инкрустациями в «Слове» кажутся нам сегодня названия, принадлежащие к разряду архаической топонимики, названия, которым ничто не соответствует больше на земле. Где она ныне, быстрая и каменистая Каяла? Где горемычная Немига? Где поселения русские — Римов, Плесеньск, Дудутки? Где земля Трояня и где легендарная Трояня тропа?..

Эти поневоле таинственные имена привлекли внимание уже первых исследователей «Слова». Вовсе не праздные вопросы возникали в связи с ними, и особенно при попытке воспроизвести на современных картах точный маршрут Игорева похода. Все ученые сходились в одном: из Путивля Игорь движется на юго-восток, к верховьям Северного Донца. Преодолев реку, дружины сворачивают почти на юг, к месту слияния Донца с Осколом. А дальше? «Слово» говорит нам о битве «на реке Каяле, у Дона Великого». В двух летописных повестях о походе Игоря упоминаются при описании сражений еще реки Сальница и Суюрлий. Но вот незадача: в бассейне большого Дона не существует ныне рек с такими названиями.

Много выдвигалось вариантов, предположений. Наиболее близкой к истине представляется схема, построенная на учете средней величины суточных переходов войска и... на доверии к «мысленной карте» древнерусского воина. Вспомним — дважды звучит в «Слове» прощальное «О Русская земля! уже ты за холмом!».

Это двойное упоминание легко можно отнести к чисто литературным приемам. Но можно увидеть здесь и вполне конкретный путевой знак, «зарубку» на память. По мнению некоторых исследователей, автор «Слова» говорит о порубежном холме, хорошо известном всем воинам и летописцам, — об Изюмском холме, и ныне возвышающемся у слияния Северного Донца с Осколом. Миновав Изюмский холм, дружины спустились к слиянию двух других речек — Тора и Сухого Торца. Тут и была одержана — и довольно легко — победа над передовыми отрядами степняков. А немного севернее, у реки Макотихи (Каяла?), отрезанные от пресной воды, прижатые к соляным озерам, русские задохнулись от жары и пыли...

Обычно между дружинами, ушедшими летовать в половецкую степь, и между оставшимися в тылу княжествами связи не обрывались. Русь то и дело через гонцов, через сторожей-разведчиков и торговых людей получала сведения о своих воинах.

А тут нависла над городами тяжелая тишина предгрозья. И о том, что с Игоревой ратью случилось несчастье, узнали не от своих, а от половцев, шишаки которых вдруг замелькали у частоколов Переяславля и Путивля. Значит, за тылы кочевники спокойны. Значит — беда!..

Ярославна плачет по мужу на городском забрале, плачет до того, как половцы сожгли путивльский острог. Она плачет тогда, когда еще ничего не известно точно. Но это плач предчувствия, и — увы! — безошибочного.

Для того чтобы прочувствовать хоть немного ее состояние, нужно увидеть, как жестоко контрастирует с горем женщины природа, погруженная в сладкий дурман цветения. Сверкая росой под первыми лучами солнца, лежит внизу половина земли. Сады и кустарники в клочьях теплого тумана, бугры и отдаленные урочища — все оцепенело, оглушенное за ночь безумным соловьиным щекотом.

Ярославне, с ее языческим трепетом перед силами природы, земля открывается с путивльской кручи как вместилище необузданных, своенравных стихий — ветра, воды, солнечного огня. И она поочередно обращается с мольбой к каждой из этих стихий.

«Ярославна рано плачет в Путивле на забрале...» Но о каком Путивле идет речь в «Слове»? Казалось бы, все просто: это тот самый город, что известен нам и сегодня. Но почему тогда древние летописцы нигде не упоминают, что он стоит на Сейме? И зачем Ярославна сопровождала мужа к югу, к городу, где ее пребывание становилось бы более опасным, а не осталась дома, в Новгороде-Северском?

В науке о «Слове» возникло даже допущение: был другой Путивль — хорошо укрепленное княжье село под Новгородом-Северским, а ныне его пригород — Путивск. Не там ли тосковала Ярославна, не оттуда ли хотела полететь «зегзицею по Дунаеви»?

Но вспомним еще раз: «Кони ржут за Сулой — звенит слава в Киеве; трубы трубят в Новгороде — стоят стяги в Путивле». Богатырской этой перекличке нужен разбег, нужна эпическая дистанция. Ведь не простой звук служит тут мерой и не простая видимость. Автор «Слова», как и его герой, «мыслию поля мерит». Маленький Путивск, конечно же, не подходит для таких промеров. И потому он скромно остается в стороне от громадных прыжков гиперболической переклички.

«На Дунае Ярославнин голос слышится...» И здесь тоже гипербола, мысленное преодоление пространства. Простой голос от Сейма до Дуная не долетит. Казалось бы, все должно быть ясно и с этим образом. Но почему в тексте упоминается именно Дунай? Ведь помыслы Ярославны устремлены совсем в иную сторону, к горемычной Каяле.

Некоторые исследователи считали, что в данном контексте «Дунай» — символическое обозначение реки вообще, вовсе не имеющее отношения к конкретному Дунаю.

Но верно ли такое объяснение? Ярославна, как известно, дочь галицкого князя Ярослава, называемого в «Слове» Осмомыслом. Вот как говорит о нем автор: «Высоко сидишь ты на своем златокованном престоле, подпер горы Венгерские своими железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота, меча тяжести через облака, суды рядя до Дуная».

И если автор обращается к могущественному князю с призывом к единению, то не естественно ли, что и Ярославова дочь шлет свои жалобы на Дунай, к «отню столу». И не естественно ли, что, когда Игорь благополучно возвращается домой, приветственные клики долетают и с Карпат: «Девицы поют на Дунае, — вьются голоса их через море до Киева».

Все пространство, на котором происходит действие «Слова», пересечено такими вот связующими «силовыми линиями». Голос ли трубный раздался — он тут же услышан на другом краю Русской земли. Прозвенело ли где стремя — тревожным возбуждением охвачены соседние княжества. Перекатываются над лесами тугие набатные волны. Печальным воплем птицы несется вслед за ними женский плач. Крикнет в поле одинокий оратай — по всей опустошенной стране разольется тоскливое эхо.

А как мгновенно меняются места действия! То мы на берегу Каялы под дождем стрел, то на киевских горах, то на Волге, то на Дунае... Полоцк, Белгород, Чернигов, Курск, Переяславль, Римов, Путивль, Тмутаракань, оба Новгорода, и снова Путивль, снова Киев...

А рядом с именами русских городов и рек — названия соседних языков: могуты, татраны, шельбиры, ревуги, хинова, литва, ятвяги, дремела. И далее — готы, немцы, венгры, греки, венецианцы. Можно сказать, что вся Европа с вниманием следит за тем, что происходит в степи у Дона Великого. Мы замечаем, что автор «Слова» создает перед нами какое-то совершенно особого рода пространство, настолько открытое, тесное, компактное и удобообозримое, что на нем, к удивлению своему, видишь все разом: и встречу двух враждующих станов, и беспокойство остальных русских князей, и горе Ярославны, и тяжелую работу пахаря на запущенном, одичалом поле.

На таком вот просторе никакой исторический поступок не может быть спрятан, замаскирован. Здесь все и отовсюду просматривается. Здесь нет второстепенных действий, нет малозначащих ситуаций.

Автор «Слова» поровну делит со своим героем беду и радость. И вот не только мыслью, но и горюющим сердцем своим он растекается по всей русской земле. Он страстно желает видеть ее единой, целокупной. Он присутствует везде сразу, в любой ее точке, как носитель вечевого соборного слова.

И потому, когда Игорь бежит из плена, вся Русь и все соседние земли в прямом смысле слова видят его, слышат каждый его шаг. Только преследователям он не виден на этом абсолютно просматриваемом пространстве.

Возвращение Игоря на родину сопровождается нарастающим звуком общего ликования: «Страны рады, грады веселы...» Вместе с князем эта радость поднимается с киевского Подола вверх по Боричеву взвозу, на горы. С киевских гор виден Днепр, луга, леса, строгие дали — половина земли видна отсюда.

Для плача поднималась жена Игоря на путивльскую кручу. И он теперь поднялся на гору — для веселья. Так на Руси издавна и для горя и для радости нужен простор, нужно высокое место, чтобы и сама земля делалась причастной людскому чувству.

Звонят с киевских гор, «звон же тот» слышат на других холмах и кручах — в Чернигове слышат и в Галиче, в Полоцке и Владимире, в Новгороде и Путивле. «Страны рады, грады веселы...» Только в Путивле радость на слезах замешана, потому что еще не остыли после недавнего налета степняков обугленные тыны.

И недаром на таких вот холмах чувствуешь себя по-особому: слишком много помнит их почва и тревожного и торжественного...

Ю. Лощиц

(обратно)

Соборов каменные струны

— Что делаете? — обратился к мастерам незнакомец.

— Обтесываю камень, будь он неладен, — сказал первый.

— Не видишь, глину лопачу, — буркнул второй.

— Я строю Шартрский собор, — ответил третий.

(Старая притча)

Какого цвета Нотр-Дам?

— Что делаете? — обратился к мастерам незнакомец.

— Обтесываю камень, будь он неладен, — сказал первый.

— Не видишь, глину лопачу, — буркнул второй.

— Я строю Шартрский собор, — ответил третий.

(Старая притча)

Какого цвета Нотр-Дам?

— Пепельный до черноты зимой, синий солнечным летом, табачно-бурый осенью. А вообще это зависит от вашего настроения, — скажут, припоминая, знатоки и очевидцы. — Временами — мрачный, временами — праздничный...

И вдруг, это случилось чуть более года назад, собор Парижской богоматери оказался белым! Это было поистине откровением.

Как представляем мы себе исторические открытия? Полуистлевшие пергаменты в заброшенных пещерах, археологический раскоп где-нибудь в степи или пустыне. Но Нотр-Дам! Сколько сотен лет он в центре внимания архитекторов и историков, живописцев и кинооператоров, парижан и туристов со всего света! Его знал всякий. И вот оказалось, не знал никто.

Архитектор Бернар Витри, которому поручили реставрировать собор, перебрал десятки составов и эмульсий, чтобы сделать заключение — пригодна лишь обычная вода. Только брызги чистой воды под слабым давлением могут безвредно снять полусантиметровый слой копоти и грязи со старых камней. Вторая проблема — как возвести леса — решилась неожиданно просто. Каменщики средневековья будто позаботились об этом: они предусмотрительно оставили отверстия между камнями в стенах, и сегодняшние монтажники с благодарностью крепили в них трубы, из которых свинчивали затем строительные помосты. А потом много дней стоял Нотр-Дам, задернутый темными полотнищами, скрытый от глаз, словно памятник перед открытием.

Туристы тех дней расстроенно опускали камеры и жаловались друг другу на невезучесть.

— Немного позже. Он умывается, мсье, — разводили руками гиды.

А там, за кулисами, реставраторы смешались с толпами святых и дьяволов. В многолюдной истории человека Теофила (он умер еще в 190 году нашей эры), продавшего якобы душу сатане и спасенного в конце концов Святой Девой (ей и посвящен собор), оказались непредусмотренные персонажи. Молодые парни в кепках и спецовках исправляли кладку по всем правилам готического искусства и крепили над каменными фигурами водяные шланги; тысячи статуй, и на каждую — по десять часов душа. Капли стекали по щекам королей; апокалипсические демоны и химеры, выкатив бельмы, смотрели, как движется дело...

Пал занавес. И все увидели собор белого камня. Белого и немного золотистого, теплого, как человеческое тело. По-другому прочлась тогда старинная запись монаха из Бургундии Рауля Глобера: «Скинув рубище, мир оделся в белые покровы соборов». А стандартные, бывшие веками в ходу метафоры о «мрачных стенах» средневековья оказались по меньшей мере неточными.

Знакомые всем старые стены готических соборов, до сих пор определяющие силуэт Западной Европы, обернулись загадкой.

Бывает такое детское желание: забраться в картину — ну, хотя бы в эту миниатюру Жана Фоке, — чтобы очутиться вдруг в синеющем вдалеке средневековом городе. Осколки строительного камня последним снегом лежат на траве, отчего кажется, будто весна. Если пойти по корявой булыжной дороге за громыхающими повозками, груженными камнем, то подойдешь к самой стройке.

Смотрите — в самом центре миниатюры седобородый Карл Великий расслабленным царственным жестом указывает на растущие стены. Красивыми складками спадает мантия короля, а свита в бархатных камзолах позади него, неподвижная и слитная, будто продолжение мантии, ее шлейф.

Зато каменщики, хотя ни одежды их, ни позы красотой не блещут, — каждый нарисован отдельно.

— Простите, мессир, то, что вы строите, — это будет ранняя или зрелая готика, «лучистая» или «пламенеющая»? — могли бы спросить мы у мастера наподобие незнакомца из притчи.

Ответа бы не дождались. Четкие деления по направлениям и стилям, поучительные объяснения, что следует за чем и почему, — все это приходит много позднее, и зачастую как подгонка под теорию комментатора. «Готика»? Это слово было неведомо тем людям, чьи времена мы уверенно зовем готическими. Зовем, не подозревая, что в определении этом первоначально слышалась неприязнь и осуждение. Нет, с готами — «полудикими разбойными племенами» — готика не имеет ничего общего. Но для законодателей вкусов высокого итальянского Возрождения сооружения раннего средневековья рисовались нелепицей, безвкусной и грубой — «готической» («варварской») выдумкой.

Самым вероятным ответом каменщика на наш вопрос, пойми он, в чем дело, было бы:

— Собор будет красивый и большой. Больше и красивее прежнего.

Город под крышей

Город под крышей

Размеры кафедрального собора — вот что являлось предметом престижа и соперничества городов. Великие храмы греков уступают по величине даже средним сооружениям средневековья. Парфенон в принципе можно разместить под соборными сводами, как экспонат в выставочном зале. И это не случайно.

Собор готических времен полагался домом не только господа, но и верующих. Собор в Амьене покрывает семь тысяч квадратных метров площади и был способен укрыть при надобности за стенами все население города.

Возводить такие сооружения стало возможным после изобретения стрельчатой арки, каменных нервюрных сводов. Опробованное на строительстве английского собора в Дергеме (XI век) нововведение очень скоро разнеслось по Западной Европе. Стена складывалась, как ствол дерева, — со множеством отходящих ветвей, одна арка опиралась на другую, вторая на третью, свод становился на плечи своду. Промежуточные опоры, тяжелые перекрытия, ограничивающие объем построек, более не требовались; могучие контрфорсы выносились теперь наружу зданий.

В колоссальных соборных залах звук мог гулять, не встречая препятствий. Слабый, старческий голосок епископа гудел под зонтичными сводами, как глас божий. Детский хор пел тысячью ангелов, а мощное дыхание органа поражало воображение богомольцев, заставляло дрожать толстенные плиты.

Но не только техническому достижению обязаны мы появлением этой архитектуры. И уж не только нужды католической церкви вызвали ее к жизни. Ее породило то трудно определяемое настроение, тот самый «дух времени», под действием которого человечество — как живое существо — то дремлет, то ужасается собственной тени, то тянется ввысь. «Та же летопись мира», — писал об архитектуре Герцен.

Страницы готики — свидетельства пробуждающейся веры в логику и силу ума. Человек увидел свои возможности, он упивался ими в молодом азарте, совмещая одновременно и свежую энергию и трезвый рационализм.