Вдоль по памяти [Анатолий Зиновьевич Иткин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Анатолий Зиновьевич Иткин

Вдоль по памяти

Иллюстрации Анатолия Иткина

В оформлении макета книги использованы фотографии из семейных архивов А. 3. Иткина, Н. Н. Рожнова и Б. А. Дехтерёва

Предисловие

Эти воспоминания писались спонтанно в течение ряда лет, и только сейчас у меня появилась возможность при помощи Издательского дома «Нигма» собрать их в книгу и опубликовать. Первая часть — «Детство в Останкине» — выходила в свет в виде небольшой книжки в 2008 году, остальное печатается впервые. У меня нет иллюзий по поводу широкого интереса к подобным воспоминаниям, ибо большинство персонажей этого повествования — люди невеликие, да и сам я не бог весть кто, поэтому книга печатается весьма скромным тиражом. Однако я знаю, что всякие свидетельства о прошедших временах способны привлечь немалую часть людей любопытных. Бог дал мне долгую жизнь, и годы моего детства, юности и зрелости совпали с важными этапами истории нашей страны. Надеюсь, что эта книжка, если она окажется в руках такого любопытного человека, способна будет вызвать у него определённый интерес.Небогатая семья моего отца проживала в Витебске. Его отец (мой дед) был набожным евреем; дома говорили на идише, но дети к началу XX века сильно ассимилировались, учились в русской школе, а старшая сестра отца даже закончила гимназию. Они чисто говорили по-русски, грамотно писали и революцию встретили восторженно, ибо она дала им свободу перешагнуть через черту оседлости. Семья матери жила на Украине в городе Херсóн. Мой дед, Наровлянский Фёдор Соломонович, был успешным предпринимателем, как тогда говорили — негоциантом. Он держал типографию, кажется — единственную в городе. Во время Гражданской войны семейству пришлось пережить массу тягот и бед.

Маме 6 лет, 1913 г. Перед Первой Мировой войнойДед рассказывал: Херсон несколько раз переходил из рук в руки то белым, то красным, то зелёным. Вот пришли красные и заставили его печатать свои прокламации. Только их расклеили в городе — пришли белые. Кто печатал? — Наровлянский?! Расстрелять! Деда заключили в кутузку, морили голодом, но расстреливать не стали, им нужно было напечатать какие-то свои воззвания. Дед напечатал. Только расклеили — пришли опять красные и т. д.

Дед (Наровлянский Фёдор Соломонович) 1913 г.Художник Май Митурич однажды подарил мне книжечку стихов своего дяди Велимира Хлебникова. Там на последней странице, в выходных данных, я обнаружил надпись: «Напечатано в 1915 году в Херсоне в типографии Ф. С. Наровлянского». У меня сохранилась фотография, имеющая, на мой взгляд, историческую ценность. На ней изображён цех типографии с печатными машинами, а среди рабочих-печатников — двенадцатилетний мальчик, мой дядя Исаак, и девятилетняя девочка в центре снимка — моя будущая мама Виктория. Оба эти семейства — отца из Витебска и матери из Херсона — в начале 1920-х годов оказались в подмосковном Перове. Там Зиновий и Виктория познакомились, поженились, и в 1931 году я появился на свет. В моём свидетельстве о рождении значится, что у таких-то родителей родился ребёнок мужского пола. Ребёнок жив и находится при отце.

Типография деда (мама в центре), 1915 г.

Детство в Останкине

В Останкино меня привезли годовалым в 1932 году, жили мы там до 1940 года, то есть восемь лет. Казалось бы, небольшой срок, но для человеческого развития первое десятилетие — целая эпоха. Хотя период этот небогат внешними событиями, для меня он полон открытий и происшествий, наиболее отчётливо и ярко оттиснувшихся в памяти. Я очень его люблю, ценю его за ощущение счастья, полноты бытия и за то, что он дал окраску и направление дальнейшему ходу моей жизни. Возьму для сравнения другой период, скажем, время житья на Проспекте Мира. Отрезок жизни, почти равный останкинскому: семь лет (1955–62 годы). Здесь я жил в возрасте от 24 до 31 года. Событий — сколько угодно: переезд наконец в квартиру, нормальную по размеру, окончание института, начало работы, женитьба, рождение дочери, поездка в Ленинград, смерть деда… Всё это я, конечно, помню, но тускло, как сквозь кальку. Все детали, вплоть до мельчайших, которые встретятся при дальнейшем описании моего детства в Останкине, сохранены памятью, а не присочинены позднее. В истолковании же некоторых внешних событий, разумеется, присутствуют позднейшие взрослые суждения. Будут ли кому-нибудь интересны мои воспоминания, кроме моих близких и лиц, упомянутых в тексте, — не знаю. Но я надеюсь, что моя память непроизвольно представит некоторые характерные черты 1930-х годов, и люди моего поколения найдут здесь много знакомого.

Мне один год

Дом в переулке

Как только заселились наши два дома, как только угнездились молодые семьи на новом жительстве, так началось деторождение. Только я родился не в Останкине. Все остальные дети нашего двора родились в течение 1932–1933 годов и все — вот странно — мальчики. Говорили, что это к войне!

Время было ещё романтическое, и среди имён моих сверстников, среди обыкновенных Вов, Эдиков и Борь попадались и Мараты, а соседа по коммунальной квартире и друга моего детства звали Владилен (Владимир Ленин). Позднее, уже взрослым, он сменил своё громкое имя на скромное Вадим.

Последними в нашем переулке стояли два одноэтажных домика, один напротив другого. Там жили две молочницы: Акулина и Марья Григорьевна. Весь двор наш ходил к ним за молоком. Одни — к Акулине, полной рыжей бабе с белыми ресницами, очень похожей на свою корову, другие — к Марье Григорьевне.

А дальше за этими домишками шёл луг и большой, преимущественно дубовый лес. Лес этот — не что иное, как древний остаток той самой московской дубравы, где в далёком прошлом шла соколиная охота московских князей и царей.

Как только заселились наши два дома, как только угнездились молодые семьи на новом жительстве, так началось деторождение. Только я родился не в Останкине. Все остальные дети нашего двора родились в течение 1932–1933 годов и все — вот странно — мальчики. Говорили, что это к войне!

Время было ещё романтическое, и среди имён моих сверстников, среди обыкновенных Вов, Эдиков и Борь попадались и Мараты, а соседа по коммунальной квартире и друга моего детства звали Владилен (Владимир Ленин). Позднее, уже взрослым, он сменил своё громкое имя на скромное Вадим.

Последними в нашем переулке стояли два одноэтажных домика, один напротив другого. Там жили две молочницы: Акулина и Марья Григорьевна. Весь двор наш ходил к ним за молоком. Одни — к Акулине, полной рыжей бабе с белыми ресницами, очень похожей на свою корову, другие — к Марье Григорьевне.

А дальше за этими домишками шёл луг и большой, преимущественно дубовый лес. Лес этот — не что иное, как древний остаток той самой московской дубравы, где в далёком прошлом шла соколиная охота московских князей и царей.

Ранние воспоминания

Самые ранние мои ощущения бытия связаны с этим лесом. Вот они. Я просыпаюсь летним днём в гамаке, натянутом меж двумя большими соснами, ищу глазами мать, но никого вокруг, только птицы, солнце и хвоя. В волнении перевешиваюсь через край гамака и вместе с одеяльцем вываливаюсь на тёплую землю возле корней… Сколько мне лет? Два года? Три? Может быть, чуть больше?

Вот другое.

Я иду (не помню с кем) босиком по прохладной и гладкой, как кожа, лесной тропинке. Большая поляна… Видимо, я очень мал, ибо трава — в мой рост. Рядом бегают друг за дружкой большие, шумные девки. Я знаю, что одну из них, чёрную, зовут Марго. Они огромны; гулко топают по земле их босые слоновьи ноги. Я не могу понять, шутки они шутят или всерьёз дерутся. Наконец две настигли третью и силком, хохоча, разжимают ей ладонь и завладевают рваными и мятыми клочками какого-то письма, писанного фиолетовыми кривыми буквами. Затем, нимало не стесняясь меня, они рядом обе присели в траву и деловито журчат по малой нужде, стараясь при этом из обрывков и клочков составить и прочесть письмо.

Вот третье.

Меня среди ночи будит мой отец. Он вынимает меня из кроватки вместе с одеяльцем и носит по комнате, качая на руках и бормоча: «Сиротка ты мой, сиротинушка!»

Мне неловко в его жёстких объятиях, я хнычу. Наконец встаёт моя бабушка, стыдит и упрекает зятя, потом отбирает меня у него и укладывает обратно в кроватку. Одеяльце моё падает на пол. Отец в темноте нагибается за ним и… о, ужас! сослепу ударяется переносицей о торец спинки стула и заливается кровью. Переполох, шум, ищут перекись водорода, пытаются остановить кровотечение…

Много позднее я узнал, что явилось причиной этого события. Оказывается, легкомысленную мамашу мою отпустили на курорт в места её молодости, к Чёрному морю. Она там загуляла в весёлой компании и забыла писать домой. А папаша, зная её любовь заплывать далеко в море и долго не получая писем, решил, что она утонула.

Четвёртое раннее воспоминание — поход в Абиссинию.

Мой друг Владик по своему развитию во многом меня обгонял, хотя был на пол года моложе. Его живо интересовали всякие взрослые дела.

Прослышав, что итальянские фашисты напали на бедную Абиссинию, он подбил меня ехать туда восстанавливать справедливость.

Мы взяли чемодан от грязного белья, положили туда противогаз, охотничьи стреляные гильзы, немного хлеба, надели ружья через плечо. Нас вернула взволнованная няня с трамвайной остановки, где мы с Владиком долго ждали 39-го трамвая, сидя на нашем чемодане.

Если б трамваи тогда ходили более регулярно, нас бы так быстро не нашли.

Вот другое.

Я иду (не помню с кем) босиком по прохладной и гладкой, как кожа, лесной тропинке. Большая поляна… Видимо, я очень мал, ибо трава — в мой рост. Рядом бегают друг за дружкой большие, шумные девки. Я знаю, что одну из них, чёрную, зовут Марго. Они огромны; гулко топают по земле их босые слоновьи ноги. Я не могу понять, шутки они шутят или всерьёз дерутся. Наконец две настигли третью и силком, хохоча, разжимают ей ладонь и завладевают рваными и мятыми клочками какого-то письма, писанного фиолетовыми кривыми буквами. Затем, нимало не стесняясь меня, они рядом обе присели в траву и деловито журчат по малой нужде, стараясь при этом из обрывков и клочков составить и прочесть письмо.

Вот третье.

Меня среди ночи будит мой отец. Он вынимает меня из кроватки вместе с одеяльцем и носит по комнате, качая на руках и бормоча: «Сиротка ты мой, сиротинушка!»

Мне неловко в его жёстких объятиях, я хнычу. Наконец встаёт моя бабушка, стыдит и упрекает зятя, потом отбирает меня у него и укладывает обратно в кроватку. Одеяльце моё падает на пол. Отец в темноте нагибается за ним и… о, ужас! сослепу ударяется переносицей о торец спинки стула и заливается кровью. Переполох, шум, ищут перекись водорода, пытаются остановить кровотечение…

Много позднее я узнал, что явилось причиной этого события. Оказывается, легкомысленную мамашу мою отпустили на курорт в места её молодости, к Чёрному морю. Она там загуляла в весёлой компании и забыла писать домой. А папаша, зная её любовь заплывать далеко в море и долго не получая писем, решил, что она утонула.

Четвёртое раннее воспоминание — поход в Абиссинию.

Мой друг Владик по своему развитию во многом меня обгонял, хотя был на пол года моложе. Его живо интересовали всякие взрослые дела.

Прослышав, что итальянские фашисты напали на бедную Абиссинию, он подбил меня ехать туда восстанавливать справедливость.

Мы взяли чемодан от грязного белья, положили туда противогаз, охотничьи стреляные гильзы, немного хлеба, надели ружья через плечо. Нас вернула взволнованная няня с трамвайной остановки, где мы с Владиком долго ждали 39-го трамвая, сидя на нашем чемодане.

Если б трамваи тогда ходили более регулярно, нас бы так быстро не нашли.

В данном случае легко определить наш возраст. Как известно, Италия оккупировала Абиссинию в 1935 году. Стало быть, мне тогда было четыре с половиной года, а Владику — четыре.

Мне рассказывали (я, конечно, этого не помню), что, когда мне было два года, моя собственная мамочка смолола мой указательный палец в мясорубке. Дело было летом на нашей солнечной террасе. Мама молола сухари, а мне разрешила подкладывать их в жерло мясорубки… Что-то маму отвлекло, она отвернулась, продолжая вертеть ручку, а я слишком глубоко сунул сухарь и лишился ногтевой фаланги указательного пальца левой руки. (Почему левой? Может быть, в детстве я был левша?) Правда, отец мой очень находчиво и быстро доставил меня в больницу вместе со злополучной фалангой. Мне там её очистили от сухарных крошек, пришили к пальцу, и она приросла, хотя и несколько кривовато.

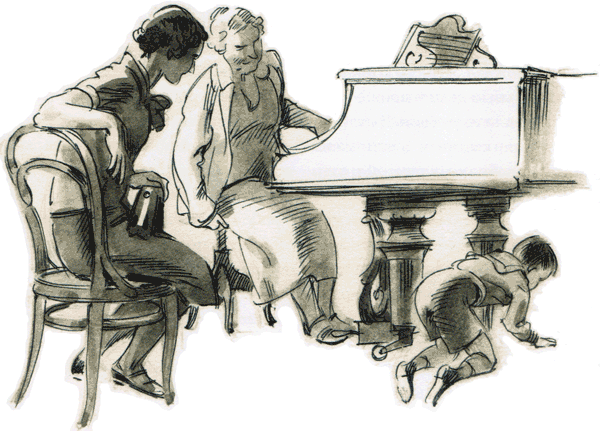

Случай этот сыграл определённую роль в дальнейшем, когда меня хотели учить игре на фортепьяно, а я сопротивлялся. К моей детской радости и теперешнему сожалению, из-за данного увечья меня оставили в покое.

В данном случае легко определить наш возраст. Как известно, Италия оккупировала Абиссинию в 1935 году. Стало быть, мне тогда было четыре с половиной года, а Владику — четыре.

Мне рассказывали (я, конечно, этого не помню), что, когда мне было два года, моя собственная мамочка смолола мой указательный палец в мясорубке. Дело было летом на нашей солнечной террасе. Мама молола сухари, а мне разрешила подкладывать их в жерло мясорубки… Что-то маму отвлекло, она отвернулась, продолжая вертеть ручку, а я слишком глубоко сунул сухарь и лишился ногтевой фаланги указательного пальца левой руки. (Почему левой? Может быть, в детстве я был левша?) Правда, отец мой очень находчиво и быстро доставил меня в больницу вместе со злополучной фалангой. Мне там её очистили от сухарных крошек, пришили к пальцу, и она приросла, хотя и несколько кривовато.

Случай этот сыграл определённую роль в дальнейшем, когда меня хотели учить игре на фортепьяно, а я сопротивлялся. К моей детской радости и теперешнему сожалению, из-за данного увечья меня оставили в покое.

Запахи детства

Не скажу, что у меня к старости притупилось обоняние, просто запахи жизни не имеют теперь такого значения, что было в детстве. Запахи в детстве — это один из способов познания нового для себя мира. Человечество в сравнении с животными, приобретя великие преимущества разума и речи, кое-что утратило, а именно — остроту обоняния. Однако в детстве эта острота в виде атавизма ещё сильна и ослабевает с возрастом. Перемена времён года в детстве прежде всего воспринимается носом. Все, вероятно, помнят, как пахнет первый снег. Где-то я читал, что он пахнет сыроежками. Сравнение это, пожалуй, удачное, но в моём останкинском детстве, помнится, первый снег пах мокрым бревном и собачьей мочой. Запах матери воспринимается младенцем как сигнал спокойствия, уюта, защищённости. От отца исходит запашок здорового мужчины. В тесноте нашего останкинского жилья намешалось множество запахов, но я отчётливо различал их в отдельности, причём каждый воспринимался, ассоциируясь с чем-нибудь конкретным. Предновогодье — это запах хвои, мандаринов и гуммиарабика[1]. Рисование — запах очиненного карандаша. Детские игрушки. Каждая пахла по-своему: лошадка — пылью и клеем, скамеечка — лаком, книжка — типографской краской, жужжалка — сургучом. Имели свой особый запах пластмассовые, резиновые, деревянные игрушки. Каждый такой запах связан с тогдашним самоощущением: кто я такой, что со мной происходит, где я нахожусь, как себя чувствую. В нашей квартире никто не курил, кроме моего деда, но и он курил не по-настоящему. Зимой, закупоренные в одной маленькой комнате впятером… ни о каком курении не могло быть и речи. Летом, на террасе, он иногда, сидя у открытого окна, закуривал дешёвую папиросу, но дым в лёгкие не пускал, а набирал в рот и выпускал из носу. Получал ли он от этого удовольствие? Некоторый запас папирос хранился у деда в шкафу, и он, этот запас, сообщал шкафу свой резкий запах. Табаком пахла и знаменитая папка с «докýментами», где дед хранил также и деньги. Бабушка, страдающая частыми мигренями, пропахла уксусом, ибо часто лежала с полотенцем на голове, смоченном раствором уксуса. Ещё от неё пахло стряпнёй. Кухня, самая пахучая часть квартиры, воняла сортиром (отгородкой), керосинками и примусом, готовкой, помойным ведром, а в дни стирки — простым мылом, баком для кипячения белья, растопленной плитой, угаром угольных утюгов. Приятно пахли печи, у нас и у соседей — по-разному. В выходные дни родители позволяли себе часок лишний поспать, и я, проснувшись раньше, просился к ним в кровать. В раннем детстве мне иногда это разрешалось, но, помню, запах их постели мне не нравился. Зимой замечательно пахли дрова, принесённые из сарая, — морозом и лесом. Морозом пахло и задеревенелое бельё, снятое с чердака, где оно сохло. Дивный запах источал заветный Владиков сундучок, здоровьем пахнул Алексей Иванович, делавший зарядку.

Литография раскрашенная «Улица»Запахи гематогена, касторки, риванола, микстуры напоминают мне унылые дни моих детских недугов. Ну и, конечно, неизменный рыбий жир, сопровождавший детство почти всех московских чад. Весной Останкино источало медовый запах одуванчиков, терпкий запах клейкой тополиной листвы и резкую вонь олифы от свежевыкрашенных к Первому мая заборов. Лето пахло укропом, застоялой водой бочек под водостоками, кошками на лестничной клетке, смрадом ассенизационных автомашин. Вообще автомашины заезжали к нам во двор чрезвычайно редко. В детстве запах бензиновой гари был мне приятен. В Останкино пахло, как в деревне. Выезжая изредка в центр города, в асфальтово-каменную Москву, я чувствовал совершенно иной запах — запах городской. Осень пахла палым листом, дровами и опилками. Гуляя в дубовой части парка, громко шурша палыми листьями, мы иногда набредали на бочаги, довольно глубокие лесные ямы, полные удивительно чистой воды. Дно такого бочага, выстланное слоем дубового листа, не давало воде быстро уйти в почву. Я любил подолгу смотреть в этот прозрачный мирок. Колючий ледяной воздух зимы пощипывал ноздри даже через шерстяной шарф, но запахи чувствовались и на морозе. Пахло чистотой, печным дымом, резиновыми галошами и лыжной мазью. Теперь, в старости, очень редко, где-нибудь в метро или в музее вдруг уловишь какой-то реликтовый давний запах — и некий эпизод из детства встаёт перед мысленным взором.

Коммуналка

Мы жили в доме с печным отоплением, без воды, с туалетом в виде отгородки от кухни, где унитаз завершался прямой трубой, ведущей в выгребную яму под домом, с керосинками на кухне. Жили мы очень тесно. Квартира наша была коммунальной на две семьи. Южные две комнаты занимало семейство соседей. Их было трое: отец Алексей Иванович, служащий Наркомзема, мать Елена Емельяновна, детский врач, и их сын Владик, мой друг детства. Наша семья состояла из пятерых: дед, бабушка, отец мой — фининспектор, мать — бухгалтер универмага, и я. Все мы ютились в одной комнате размером 12 квадратных метров. Нам, правда, принадлежала летняя застеклённая терраса, большая и солнечная. Так что летом мы оживали. Дед уходил спать на террасу. Мебель в нашей северной мрачной комнате была громоздка и разностильна. Был современный гардероб с зеркалом, на противоположной стене стояло ещё одно огромное зеркало с подзеркальником, по-видимому попавшее к нам из какой-то прихожей. Эти два зеркала, глядевшие друг в друга, создавали потрясающий воображение оптический эффект коридора. С самых ранних пор помню себя за манной кашей, созерцающего вереницу мальчиков, сидящих за кашей в этом коридоре (один — лицом, другой — спиною), тающую в туманной дали.

Помимо этого в комнате поместились две кровати (стариков и родителей) с никелированными шарами на спинках. Эти шары я любил отвинчивать. Стол — посредине, под люстрой с большим глазастым плафоном, массивные дубовые стулья, обитые кожей, и, главное, огромный концертный рояль «Бехштейн», впоследствии проданный и заменённый на пианино «Красный Октябрь». Ну, разумеется, была ещё моя кроватка с сеткой, загороженная раздвижной ширмой.

Как всё это поместилось на 12 квадратных метрах — загадка! Я сказал, что нас ютилось пятеро, — это так, если не считать одну из часто сменяемых домработниц, которой на ночь обычно стелили на рояле. Да, да! Это не шутка!

В семействе нашем я был первым москвичом по рождению. Родители мои, как я уже говорил, — переселенцы. Отец перекочевал в Москву из Белоруссии, а мама со своими предками — с Украины. Встретились и поженились они в Перове, где я и родился. (Теперь это место входит в черту Москвы.)

Вышеописанная останкинская комната была кооперативным и первым собственным жильём моего отца. (До этого в Перове оба семейства снимали частное жильё.)

Отец не собирался съезжаться со стариками, но мама не могла жить без бабушки, духовно очень близкого ей человека, ну а где бабушка, там, разумеется, и дедушка. Таким образом, мы все сгрудились в одном месте себе на горе.

Надо сказать, что если отец и дед априори мало симпатизировали друг другу, то, посаженные судьбой в одну тесную клетушку, они вскоре стали лютыми врагами. Дед, как сторона подневольная, хмуро отмалчивался, но отец почти не скрывал своей неприязни.

С момента, когда вечером они оба приходили с работы, атмосфера тяжёлой ненависти зависала в доме, как свинцовое облако. Скандалы или молчаливые злобные взгляды этих людей омрачили моё детство и молодость.

Помимо этого в комнате поместились две кровати (стариков и родителей) с никелированными шарами на спинках. Эти шары я любил отвинчивать. Стол — посредине, под люстрой с большим глазастым плафоном, массивные дубовые стулья, обитые кожей, и, главное, огромный концертный рояль «Бехштейн», впоследствии проданный и заменённый на пианино «Красный Октябрь». Ну, разумеется, была ещё моя кроватка с сеткой, загороженная раздвижной ширмой.

Как всё это поместилось на 12 квадратных метрах — загадка! Я сказал, что нас ютилось пятеро, — это так, если не считать одну из часто сменяемых домработниц, которой на ночь обычно стелили на рояле. Да, да! Это не шутка!

В семействе нашем я был первым москвичом по рождению. Родители мои, как я уже говорил, — переселенцы. Отец перекочевал в Москву из Белоруссии, а мама со своими предками — с Украины. Встретились и поженились они в Перове, где я и родился. (Теперь это место входит в черту Москвы.)

Вышеописанная останкинская комната была кооперативным и первым собственным жильём моего отца. (До этого в Перове оба семейства снимали частное жильё.)

Отец не собирался съезжаться со стариками, но мама не могла жить без бабушки, духовно очень близкого ей человека, ну а где бабушка, там, разумеется, и дедушка. Таким образом, мы все сгрудились в одном месте себе на горе.

Надо сказать, что если отец и дед априори мало симпатизировали друг другу, то, посаженные судьбой в одну тесную клетушку, они вскоре стали лютыми врагами. Дед, как сторона подневольная, хмуро отмалчивался, но отец почти не скрывал своей неприязни.

С момента, когда вечером они оба приходили с работы, атмосфера тяжёлой ненависти зависала в доме, как свинцовое облако. Скандалы или молчаливые злобные взгляды этих людей омрачили моё детство и молодость.

Весёлая жизнь

Однако жизнь в те годы казалась (и не только мне) светлой и радостной. Хотя лица взрослых порой были омрачены заботами о хлебе насущном, бытовыми мытарствами, завистью и ссорами, нам, детям, это не мешало наслаждаться беззаботными играми, делать всякие удивительные открытия и вообще ощущать постоянную радость. Во дворе шла многодневная увлекательная игра. Однажды мы повалили набок большой деревянный ларь, непонятно для чего поставленный; из него вышел чудесный домик, в который можно было залезть вчетвером. Мы наволокли туда всякого барахла, игрушечной посуды, устроили там уютные постельки, таскали из дому кусочки еды и даже байковое одеяло. Мы все вдруг испытали какое-то первобытное чувство родной пещеры. Игра так захватила нас, что родительские призывы: «Толя, обедать!», «Владюша, обедать!», «Эдик, домой!» на нас не действовали. С отвращением, давясь, я допивал кипячёное молоко с отвратительной жёлтой пенкой и вновь рвался в нашу пещеру. Не всем удавалось отбояриться от мёртвого часа, но потом мы снова оказывались в нашем домике, и игра продолжалась. Нами владело общее вдохновение. И раньше и потом были разные игры, но такой увлекательной, как эта, я не припомню. Через несколько дней энергия игры стала ослабевать, да и ящик кто-то убрал со двора, но тут появился новый повод для игры. Во двор, на солнышко вынесли наши зимние вещи для проветривания и просушки. То-то было радости кувыркаться в тюфяках и перинах! Такова была весёлая жизнь.

Вот странность — как известно, тогда надо всеми висел дамоклов меч репрессий, то и дело кто-то садился на время, а некоторые исчезали навсегда; остальные думали: это враги, недоброжелатели власти или просто неосторожные болтуны, а мы — законопослушные беспорочные граждане, нас это не касается. И веселились, жадно охотились за дефицитом, обновами. В то время не покупали, а отхватывали. В праздники собирались компаниями, выпивали, флиртовали, делились вполголоса анекдотами, танцевали под патефонную «Рио-Риту», пели вслед за Клавдией Шульженко, Изабеллой Юрьевой и Вадимом Козиным нежные романсы. У нас тоже появился патефон. Мне очень нравилась песня «Раскинулось море широко…» в исполнении Леонида Утёсова и романс «Когда простым и нежным взором…» Вадима Козина. Однажды мы с Владиком слушали патефон довольно долго. Потом он нам надоел, и мы решили его разобрать. Сняли диск и увидели регулятор скорости. Мы привязали к нему нитку и, поставив диск на место, запустили какую-то пластинку. Теперь можно было, потянув за нитку, резко менять скорость вращения диска во время игры, при этом голос исполнителя менялся от низкого баса почти до комариного писка, а текст звучал как пулемётная очередь. Но этого нам показалось мало, и мы добились вращения диска в обратную сторону. Я предложил поставить пластинку с песней Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта». Я предположил, что Черкасов-Паганель споёт вместо «Ка-пи-тан» (соль-ми-до) — «На-ти-пак» (до-ми-соль), но мы услышали невнятные рваные звуки и никакого «На-ти-пак» не получилось, а поскольку пластинка шла не из-под иглы, а навстречу, то бороздки мы просто повредили. За это нам, конечно, попало. У Вовки Тарасова папаша работал в «Интуристе». Он курил трубку, одевался во всё заграничное, носил короткие штаны-гольф и клетчатые носки до колена. У них была американская радиола-автомат, куда загружалась целая обойма пластинок, и они звучали, сменяя друг друга, более часу.

Это был, конечно, предмет большой зависти соседей. Тем более что Тарасовы никого со двора к себе не приглашали.

В детстве мы пели в известной песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» «Любимый город — синий дым Китая…» вместо «…в синей дымке тает». Нас, конечно, несколько смущал этот «дым Китая», но мы доверчиво полагали, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации.

Значительно позднее, в пионерском лагере, была популярна песенка «В Кейптаунском порту». Там у нас «скакала на борту Жанетта, поправляя такелаж». Совсем недавно я узнал, что подлинный текст звучит так:

Это был, конечно, предмет большой зависти соседей. Тем более что Тарасовы никого со двора к себе не приглашали.

В детстве мы пели в известной песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» «Любимый город — синий дым Китая…» вместо «…в синей дымке тает». Нас, конечно, несколько смущал этот «дым Китая», но мы доверчиво полагали, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации.

Значительно позднее, в пионерском лагере, была популярна песенка «В Кейптаунском порту». Там у нас «скакала на борту Жанетта, поправляя такелаж». Совсем недавно я узнал, что подлинный текст звучит так:

Мать Эдика, Марья Миновна, красивая добродушная хохлушка, смеялась, закатываясь, говорила с сильным южным акцентом. Иногда по выходным к ним приезжала её сестра, Варвара Миновна, со своим сыном Котиком. Эта женщина, при явном сходстве со своей сестрой, говорила по-русски чисто, без южных интонаций, имела строгий вид учительницы, носила пенсне. Сын её Костя, или, как его любовно называли, Котик, был на два года старше нас. Он относился к нам, мелюзге, покровительственно и, входя в наши игры, всегда становился руководителем, а мы охотно — подчинёнными. Исполняя его приказы и установки, мы иногда делали ошибки и промахи. За это нам полагались «шелобаны», то есть довольно болезненные щелчки в лоб. Однако никто из нас не обижался на нашего руководителя, и мы стойко терпели боль. Я как-то сделал подобную ошибку, не поняв приказа. За это получил «шелобан», но кроме этого Котик назвал меня ещё паршивым евреем. Это показалось мне весьма обидным, я выпрямился и гордо ответил ему, что я — советский мальчик, а никакой не еврей. Но дома, когда я пожаловался маме на эту несправедливость, выяснилось, что я на самом деле всё-таки еврей. Я был очень удивлён. Я спросил: «Мам, а вы с папой кто? Тоже евреи?» На что получил ответ: — Тоже. — А дедушка с бабушкой? — Тоже. — А няня Лена? — Нет, она белоруска. Видя моё горькое разочарование, мама постаралась объяснить мне, что ничего позорного в этом нет, что евреи — одна из многочисленных национальностей нашей страны. Я как-то раньше не обращал внимания на то, что мои домашние некоторым образом отличались от других взрослых в нашем дворе. Только у нас в семье говорили иногда какие-то непонятные «азохнвей», «шлимазл», «агицнпаровоз» и пр. Бабушка интонационно задирала концы фраз, дедушка трескуче картавил. А эти наши горбатые носы! Ох, как это было неприятно! С этих пор в моей жизни кое-что переменилось. Не то чтоб я стал другим, менее общительным или менее весёлым, нет; но во мне появилась затаённость, опасливая осторожность и обидчивость.

Соседи и знакомые

Пока я был единственным ребёнком в семье, мои родители любовались мною, как дорогой игрушкой, по мере возможности наряжали в разные обновы, фотографировали, стригли в парикмахерской у одного мастера, специалиста по детской стрижке, но всё равно под ревностным надзором моей мамы. Когда меня фотографировали, мне обязательно велели улыбаться, хотя мне далеко не всегда этого хотелось. Мне вечно внушали, что без улыбки снимок будет неполноценным, кроме того, все говорили, что у меня очень обаятельная улыбка, что на щеках появляются замечательные ямочки и т. п. И я, усвоив эти советы, при съёмке держал этот имидж. Сейчас, просматривая свои детские фото, не нахожу ни одного, где бы я был захвачен в естественном, будничном состоянии. Везде я позирую, работаю на объектив. Очень жаль. Когда мне было лет пять, меня повезли на Сретенку в фотографическое ателье. Я был наряжен в белую пикейную рубашку с синим галстучком в горошек и тщательно причёсан. Меня ввели в тесный закуток студии. Там я увидел чучело огромного волка, лежавшего на скамье. Я вцепился от страха в мамину юбку, вопил и не желал идти сниматься с этим чудовищем. Меня долго уговаривали, но я согласился лишь тогда, когда опасливо потрогал рукой неподвижную тушу и особенно когда увидел вылетевшую из шерсти обычную моль.

Литография «В парикмахерской»Тогда ещё не было цветной съёмки, но этот снимок был покрашен от руки. На нём я, конечно, получился со своей фирменной улыбкой. Когда мы, гуляя с мамой, встречали знакомых, особенно мужчин, они, как правило, старались ласково шутить со мною, выдавали преувеличенные похвалы, спрашивали всегда одно и то же: кого ты больше любишь — папу или маму? Я чувствовал, что это не всерьёз, и не знал, как следует реагировать. Через минуту эти люди теряли ко мне всякий интерес и продолжали шутить, но уже с моей мамой. Что-то в этих шуточках меня тревожило. Мне казалось, что в них было что-то противозаконное, какое-то бесцеремонное вмешательство в спокойный лад нашей семьи, возникало острое ревнивое чувство, и я дёргал маму, желая скорее уйти. Это маму сердило, она сильно сжимала мою ладонь, но при этом продолжала любезно улыбаться собеседнику. Полдетства я проторчал у наших соседей по квартире. У них было светло; яркий жёлтый пол был натёрт, в ясных кафелях печки отражались окна и двор за окнами. На стене висела большая и очень красивая политическая карта мира, стоял приёмник СВД-9, откуда Николай Литвинов таинственно повествовал про городок в табакерке, пищала Зинаида Бокарёва, вкрадчиво пела Мария Бабанова. В углу у печки стоял заветный сундучок, где Владик держал свою милую куклу Ирочку. Он так любовно пеленал её и баюкал, что на какое-то время возжёг и во мне интерес и азарт к этой своей игре. Кроме того, из сундучка так мило и вкусно пахло сушёными яблоками из Кабаева (городок в Мордовии, родина Владиковой мамы)!

Мне четыре годаОтец Владика, Алексей Иванович, высокий брюнет в очках, работал в Наркомземе и учился в Институте красной профессуры, поэтому во второй комнате у них был стеллаж из сосновых досок, притемнённых морилкой, на котором стояли красные тома Ленина, большие тома БСЭ и другие очень значительные книги. По утрам Алексей Иванович отодвигал стол к стене, расстилал деревенский коврик, включал радиоприёмник «СВД-9» и, под бодрую команду Николая Гордеева, делал зарядку. Я очень сожалел, что мой отец никогда не делал зарядки и что у нас не было БСЭ, где имелись ответы на все вопросы жизни. Мама Владика, Елена Емельяновна, детский врач, очень властная и строгая женщина, иногда за какую-нибудь провинность или шалость наказывала сына, не стесняясь моего присутствия. Наказание заключалось в следующем: она грозно и долго смотрела на него, как удав на кролика, и молчала, затем говорила: «Ты не мой сын!» Это вызывало и трепет и слёзы провинившегося. Спустя некоторое время я говорил ему: «Чего ты испугался, ведь она не взаправду от тебя отказывается». Но Владик не скоро отходил от этого гипноза. Меня наказывали тем, что на какое-то время запрещали ходить «к ним». Я не помню ни одного случая, чтоб мои родители заходили к ним, а они — к нам. Наши семьи жили в постоянно тлеющей вражде, которая иногда омрачала и наши с Владиком отношения.

Чердачная бездетная пара немцев Пише выходила во двор прогулять своих собак. Она, мадам Пише, — так её заглазно все называли — высокая, красивая, но несколько старомодная женщина, приторно любезная и манерная. Он, товарищ Пише, — сухой, неразговорчивый, никогда не улыбающийся господин, на голову ниже ростом своей супруги. Летом и осенью он носил большую суконную кепку с «ушами», поднятыми на темя. Смотрел он строго и неприветливо через пенсне. Были у них две собаки. Каждый из супругов водил на поводке свою. Он — рыжего, очень злого беспородного пса по кличке Фриц, она — маленькую сучку, карликового пуделя по имени Топка.

Дети во дворе говорили, что мадам — это Топина мама.

Владик всегда был в курсе всяких взрослых скандалов. Однажды в воскресенье чета Пише вышла во двор без собак, видимо собираясь в гости. Он стоял на крыльце, хмуро и брезгливо озирал двор, она, что-то забыв, вернулась в дом.

Владик, подойдя к товарищу Пише, задал ему смелый вопрос: «Почему вы заняли нашу половину чердака своим бельём?»

Чопорный немец побледнел и сказал, сверкнув пенсне, тихим сдавленным голосом: «Мальчик, подойди, я тебе всё объясню». Когда Владик доверчиво подошёл ближе, он затопал ногами и заорал оглушительно: «Ты мерзкий и паскудный мальчишка!!!» Разрядившись таким образом, он медленно и достойно удалился. Владик был смущён.

Эти Пише в самом начале войны ночью были арестованы и исчезли навсегда.

Дети во дворе говорили, что мадам — это Топина мама.

Владик всегда был в курсе всяких взрослых скандалов. Однажды в воскресенье чета Пише вышла во двор без собак, видимо собираясь в гости. Он стоял на крыльце, хмуро и брезгливо озирал двор, она, что-то забыв, вернулась в дом.

Владик, подойдя к товарищу Пише, задал ему смелый вопрос: «Почему вы заняли нашу половину чердака своим бельём?»

Чопорный немец побледнел и сказал, сверкнув пенсне, тихим сдавленным голосом: «Мальчик, подойди, я тебе всё объясню». Когда Владик доверчиво подошёл ближе, он затопал ногами и заорал оглушительно: «Ты мерзкий и паскудный мальчишка!!!» Разрядившись таким образом, он медленно и достойно удалился. Владик был смущён.

Эти Пише в самом начале войны ночью были арестованы и исчезли навсегда.

Страхи

В нашей комнате, обращённой окнами на север, никогда не бывало солнца, было зябко и угрюмо даже тогда, когда топилась печь. Зимой нам жилось невесело. На окнах между рамами лежала вата, стёкла запотевали от дыхания пятерых человек и покрывались за одну морозную ночь пальмовыми рощами и разными забавными узорами. Утром домработница приносила охапку дров и с сухим грохотом бросала её на железный лист под печью. Когда печь разгоралась, стёкла на окнах начинали слезиться, на подоконнике образовывалась лужа, которую всасывал марлевый жгут и отправлял влагу в висящие по краям пузырьки из-под микстуры. Днём мама, папа и дед были на службе, я оставался с бабушкой и домработницей. Однажды я прибежал от Владика к себе за пистонным наганом. В комнате никого не было. День был хмурый, и у Владика было темновато, а у нас ещё темней. Я долго в полутьме искал игрушку в своём углу и никак не находил. Отодвинув тяжёлый стул от стола, я сел и задумался. Локти мои чувствовали сквозь рубашку холод клеёнки, на душе было тоскливо, и мне захотелось поскорее уйти, но уйти я не мог: мне нужно было вспомнить, куда я задевал наган. Так я долго сидел за столом, оглядывая комнату.

Литография «Выходной»Вдруг я поднял глаза на террасную дверь, где вверху находились два маленьких стекла. В одном из них я увидел сквозь морозный узор бородатое лицо старика Филина, столяра из домоуправления. Он улыбался. Кожа шевельнулась на моей голове. Как он попал на заколоченную необитаемую террасу? С ужасом и рёвом я вылетел из комнаты… Потом, когда я успокоился, мы с Владиком, опасливо приоткрыв дверь, проверяли… Бородатого лица уже не было.

Другой случай страха я пережил однажды ночью. Не понимаю, то ли я это увидел наяву, то ли во сне. Я проснулся. Сквозь ширму шёл слабый свет с улицы. Было очень тихо, слышно было лишь похрапывание, и вдруг освещённую ширму перекрыл отчётливый силуэт старухи. Она проследовала мимо и исчезла. Я одеревенел от испуга. В этом тяжком напряжении я лежал долго, потом всё-таки уснул.

Литография «Сон»Утро настало будничное, оно рассеяло ночное впечатление. Я подумал, что, возможно, бабушка вставала ночью в уборную. У взрослых я ничего не спрашивал.

Рисование

И мне и Владику под Новый год устраивали ёлки. Наши родители соперничали в этом деле. Уже за неделю нам покупали всякий материал для изготовления игрушек: фольгу, цветные бумажные ленты, золотой порошок, клей и прочее. Мы клеили бумажные цепи, золотили сосновые и еловые шишки, из яичной скорлупы и ваты делали снежинки с кукольными лицами. Но всё это рукоделие не шло ни в какое сравнение с настоящими покупными игрушками, которые становились основой украшения ёлки. Результатом этой деятельности были две роскошно убранные ёлки. У Владика ёлка всегда была до потолка, а в нашей тесноте небольшую ёлочку ставили на рояль. Единственное, что вызывало недоумение — это наличие двух Дедов Морозов с ватными бородами, которые долго гримировались на кухне, а затем говорили голосами наших нянь.

Зимы тогда были очень снежными. Сугробы у забора были так глубоки, что можно было, играя, рыть в них ходы и пещеры. Расчищенная дорожка от крыльца к калитке обрамлялась двумя снежными валами много выше моего роста. В оттепель мы лепили снежных баб, а в сильные морозы, когда нельзя было гулять, я сидел у Владика и глядел в окно на морозный иней. Солнце шло низко и уже к обеду заходило за 14-й дом, и он стоял в розовом ореоле печных дымов. В такие дни я просил у деда лист бумаги и, положив на него левую руку, а на неё левую щёку, рисовал конные бои в горах. При этом я издавал горлом грохот взрывов, шуршание осколков и дробь лошадиного галопа. Все взрослые мне пророчили карьеру художника, и мои родители весьма благосклонно относились к моей страсти. А это и была подлинная страсть. Мне никогда не надоедало это занятие. Стоило мне увидеть чистый лист бумаги или хорошенький блокнотик, у меня тут же возникал аппетит к рисованию, причём всегда отсутствовал какой бы то ни было предварительный план. Как говаривал Наполеон: «Главное — ввязаться, а потом посмотрим». Так и у меня: главное — нарушить белизну чистого листа, а там одна за другой возникают идеи. Одно пририсовывалось к другому, пока не заполнялся весь лист.

Всё это, разумеется, не хранилось, шло на растопку печки.

С детства и по сей день я подвержен некоему наваждению. Мой глаз ищет и случайно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на штукатурке, в разводах мрамора или гранита, в мятой бумаге и прочем изображения лиц людей и животных.

Неоднократно я пытался делиться этими открытиями с другими людьми, но никто не разделял моих восторгов, мало того, никто или почти никто не видел ничего подобного в причудливых и случайных складках ткани, в текстуре фанеры и т. д. — никаких изображений, на которые я указывал. Скорее всего, это означает несовпадение воображения разных людей. Меня всегда это удивляло и даже сердило.

Отец мой был преисполнен тщеславной гордости за сына, проявлявшего столь «необычайные» способности. Однажды он даже потащил меня в свой Наркомфин на улице Куйбышева. Там он всем своим сослуживцам демонстрировал меня как чудо-ребёнка. Пока он занимался каким-то своим служебным делом, меня усадили за чиновничий стол, дали хорошую гладкую бумагу с официальным грифом, карандаш, и я (не помню что) рисовал довольно долго. Когда отец пришёл, он всем показал изрисованный мною лист. Седые солидные люди, оторвавшись от своих занятий, с деланным интересом разглядывали мою работу, вздёргивали брови и говорили: «О! Этот далеко пойдёт!»

Иногда я думаю: откуда взялось во мне это свойство, эта тяга к рисованию? Ведь исходя из теории, сие должно мне передаться генетически от какого-то предка. Но в обозримой моей родословной такового предка не наблюдается. Со стороны отца — точно нет ничего подобного, но с материнской… Пожалуй, единственная зацепка — это мамин старший брат, ленинградский мой дядя.

Вспоминаю моё последнее свидание с его вдовой. Это произошло в конце 1970-х годов. Она приезжала в Москву и посетила мою мастерскую. В тот раз она привезла специально, чтобы показать мне, рисунки моего дяди, которые он выполнил на неких курсах по подготовке к поступлению в Ленинградскую Академию художеств. Это были угольные штудии обнажённых натурщиков, выполненные несколько примитивно и грубо, но не бездарно. Что-то живое в них явно присутствовало.

Кроме того, вдова дяди привезла и дала прочесть письмо деда и бабушки к своему сыну — ответ на его письмо, в котором он, по-видимому, спрашивал, куда ему податься: в искусство или в технический вуз. Родители сочли, как старые люди, что инженер — профессия более почтенная и надёжная. Сын последовал этому благоразумному совету.

Я очень любил музыкальные передачи по радио, мог их слушать часами, любил рисовать под музыку. Сейчас, бывает, услышишь одну из мелодий довоенного времени, особенно ту, что редко исполняют («из фондов радио»), и вмиг в памяти возникает рисунок, который делался под эту музыку, и вообще весь комплекс ощущений, казалось бы, забытого, давнего момента жизни.

Меня поощряли к рисованию, пытались учить музыке, но сами окружающие меня люди не имели никакого отношения к искусству. У нас в доме всегда стоял инструмент, но служил лишь мебелью. Мама, которая когда-то в Одессе (кажется, даже у Столярского) окончила один курс консерватории, редко садилась за него, но кроме какого-то шимми и этюда Шопена с ошибками ничего не играла.

Никто из моих дворовых приятелей не мог верно пропеть популярный мотив.

У нас в доме не было репродукций, книг по искусству. Я ни разу в довоенное время не был ни в одном музее живописи, если не считать Останкинского дворца. Хотя я много, всё детство, рисовал, но только карандашом; краски продавались такого плохого качества, что я предпочитал просто линейное рисование.

Однажды наш сосед с первого этажа, Павел Гевелинг из семейства «бывших», вынес во двор этюдник и писал что-то с натуры маслом. Я впервые увидел масляные краски и не мог оторвать взгляда от этих ярких цветных червячков на фанерке. Особенно меня привлекали светло-зелёный (кобальт светлый) и алый (киноварь). Сам же этюд не произвёл на меня никакого впечатления.

А ещё я помню, как, гуляя в выходной возле дворца, мы с папой набрели на художника. Он сидел на складном стульчике прямо на мостовой, против входа во дворец, и работал большую акварель. На его планшете на большом листе бумаги уже были намечены контуры парадных ворот с кентаврами наверху, за ними виднелась часть фасада с куполом.

Мы остановились поодаль и стали молча наблюдать за его работой. Большой мягкой кистью, обильно напитанной водой, он смело и широко покрыл желтоватым тоном весь передний план вместе с воротами, оградой и тротуаром, затем покрасил бледно-серым небо, хотя оно было голубым, оставив светлым сам дворец. Я вдруг увидел, что появилось пространство, расстояние между воротами и дворцом.

Мы стояли довольно долго и дивились тому, как на листе возникает почти реальная картина. В какой-то момент мне показалось, что работа закончена и дивно как хороша, но художник (сейчас я думаю, что это был студент-архитектор) продолжал отрабатывать детали.

Отец потянул меня уходить, но я не мог оторваться от этого зрелища и посмотрел на него умоляюще. Мы остались.

Наконец художник отложил кисть и задумался. Черезнекоторое время он сменил воду в банке и решительно своей широченной кистью стал смывать всё сделанное. Я ахнул. Под потоками воды гибла замечательная картина. Зачем он это сделал? Чем недоволен?

Мне хотелось плакать. Мы ушли.

Всё это, разумеется, не хранилось, шло на растопку печки.

С детства и по сей день я подвержен некоему наваждению. Мой глаз ищет и случайно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на штукатурке, в разводах мрамора или гранита, в мятой бумаге и прочем изображения лиц людей и животных.

Неоднократно я пытался делиться этими открытиями с другими людьми, но никто не разделял моих восторгов, мало того, никто или почти никто не видел ничего подобного в причудливых и случайных складках ткани, в текстуре фанеры и т. д. — никаких изображений, на которые я указывал. Скорее всего, это означает несовпадение воображения разных людей. Меня всегда это удивляло и даже сердило.

Отец мой был преисполнен тщеславной гордости за сына, проявлявшего столь «необычайные» способности. Однажды он даже потащил меня в свой Наркомфин на улице Куйбышева. Там он всем своим сослуживцам демонстрировал меня как чудо-ребёнка. Пока он занимался каким-то своим служебным делом, меня усадили за чиновничий стол, дали хорошую гладкую бумагу с официальным грифом, карандаш, и я (не помню что) рисовал довольно долго. Когда отец пришёл, он всем показал изрисованный мною лист. Седые солидные люди, оторвавшись от своих занятий, с деланным интересом разглядывали мою работу, вздёргивали брови и говорили: «О! Этот далеко пойдёт!»

Иногда я думаю: откуда взялось во мне это свойство, эта тяга к рисованию? Ведь исходя из теории, сие должно мне передаться генетически от какого-то предка. Но в обозримой моей родословной такового предка не наблюдается. Со стороны отца — точно нет ничего подобного, но с материнской… Пожалуй, единственная зацепка — это мамин старший брат, ленинградский мой дядя.

Вспоминаю моё последнее свидание с его вдовой. Это произошло в конце 1970-х годов. Она приезжала в Москву и посетила мою мастерскую. В тот раз она привезла специально, чтобы показать мне, рисунки моего дяди, которые он выполнил на неких курсах по подготовке к поступлению в Ленинградскую Академию художеств. Это были угольные штудии обнажённых натурщиков, выполненные несколько примитивно и грубо, но не бездарно. Что-то живое в них явно присутствовало.

Кроме того, вдова дяди привезла и дала прочесть письмо деда и бабушки к своему сыну — ответ на его письмо, в котором он, по-видимому, спрашивал, куда ему податься: в искусство или в технический вуз. Родители сочли, как старые люди, что инженер — профессия более почтенная и надёжная. Сын последовал этому благоразумному совету.

Я очень любил музыкальные передачи по радио, мог их слушать часами, любил рисовать под музыку. Сейчас, бывает, услышишь одну из мелодий довоенного времени, особенно ту, что редко исполняют («из фондов радио»), и вмиг в памяти возникает рисунок, который делался под эту музыку, и вообще весь комплекс ощущений, казалось бы, забытого, давнего момента жизни.

Меня поощряли к рисованию, пытались учить музыке, но сами окружающие меня люди не имели никакого отношения к искусству. У нас в доме всегда стоял инструмент, но служил лишь мебелью. Мама, которая когда-то в Одессе (кажется, даже у Столярского) окончила один курс консерватории, редко садилась за него, но кроме какого-то шимми и этюда Шопена с ошибками ничего не играла.

Никто из моих дворовых приятелей не мог верно пропеть популярный мотив.

У нас в доме не было репродукций, книг по искусству. Я ни разу в довоенное время не был ни в одном музее живописи, если не считать Останкинского дворца. Хотя я много, всё детство, рисовал, но только карандашом; краски продавались такого плохого качества, что я предпочитал просто линейное рисование.

Однажды наш сосед с первого этажа, Павел Гевелинг из семейства «бывших», вынес во двор этюдник и писал что-то с натуры маслом. Я впервые увидел масляные краски и не мог оторвать взгляда от этих ярких цветных червячков на фанерке. Особенно меня привлекали светло-зелёный (кобальт светлый) и алый (киноварь). Сам же этюд не произвёл на меня никакого впечатления.

А ещё я помню, как, гуляя в выходной возле дворца, мы с папой набрели на художника. Он сидел на складном стульчике прямо на мостовой, против входа во дворец, и работал большую акварель. На его планшете на большом листе бумаги уже были намечены контуры парадных ворот с кентаврами наверху, за ними виднелась часть фасада с куполом.

Мы остановились поодаль и стали молча наблюдать за его работой. Большой мягкой кистью, обильно напитанной водой, он смело и широко покрыл желтоватым тоном весь передний план вместе с воротами, оградой и тротуаром, затем покрасил бледно-серым небо, хотя оно было голубым, оставив светлым сам дворец. Я вдруг увидел, что появилось пространство, расстояние между воротами и дворцом.

Мы стояли довольно долго и дивились тому, как на листе возникает почти реальная картина. В какой-то момент мне показалось, что работа закончена и дивно как хороша, но художник (сейчас я думаю, что это был студент-архитектор) продолжал отрабатывать детали.

Отец потянул меня уходить, но я не мог оторваться от этого зрелища и посмотрел на него умоляюще. Мы остались.

Наконец художник отложил кисть и задумался. Черезнекоторое время он сменил воду в банке и решительно своей широченной кистью стал смывать всё сделанное. Я ахнул. Под потоками воды гибла замечательная картина. Зачем он это сделал? Чем недоволен?

Мне хотелось плакать. Мы ушли.

Детское рисование — это прежде всего игра, забава, совсем не похожая на труд. Поэтому ребёнок не устаёт и может рисовать столько, сколько он может играть, испытывая от этого удовольствие. Если встречаются какие-то трудности, ну, скажем, он не знает, как нарисовать предмет в перспективе, — ничего страшного, положит его на бумагу, как древний египтянин, боком, и вся недолга. При приёме в художественную школу обычно смотрят уже на какие-то взрослые умения. С таким ребёнком легче работать в дальнейшем. Игруна же нужно вводить в серьёзное рисование почти насильно. Ему трудно перейти на новые рельсы, новое видение окружающей жизни. Я был в 12 лет таким игруном, мне было поначалу очень тяжело. Когда передо мной поставили гипсовые кубы, конусы и цилиндры, я просто не знал, что с ними делать, как за них приняться. Я не знал, что такое светотень, не умел штриховать, мне это казалось очень скучным занятием. Была даже мысль уйти из школы, но всё-таки любовь к этому делу, очаровательный запах масляных красок, великий энтузиазм окружающих, творческая атмосфера, прекрасные работы старших на стенах коридоров, — всё это заставило меня остаться. За мои начальные неуспехи меня могли отчислить, но этого не произошло — я думаю, по соображениям гуманности. Я поступил в художественную школу в 1943 году в разгар войны. Было голодно, в стране действовала карточная система. Директор Николай Августович Карренберг сумел выхлопотать у властей продовольственные карточки высшей категории для учащихся. Стало быть, считалось, что, ежели ученика отчисляли, тем самым его лишали и куска хлеба. Я не помню, чтоб кого-то отчисляли, разве что иногда кто-то сам уходил по разным причинам. Я осваивался в школе довольно медленно. Некоторые успехи пошли у меня на третий год. К сожалению, моя мама с няней, убеждённые, что мои учебные рисунки мне уже не нужны, в моё отсутствие безжалостно вынесли их на помойку. Не сохранилось ничего, что я делал в художественной школе. Поэтому я не могу проследить свой путь. Помню, что моё недоумение и вопросы к моему педагогу М. А. Славнову чаще всего оставались без вразумительного ответа. Он мог иногда сесть на моё место и что-то довольно грубо намазать, а на словах лишь корректировать: выше — ниже, больше — меньше, теплее — холоднее и т. п. Переходя в следующий класс, я попадал к другому наставнику, который ничем существенно не отличался от первого. Не могу вспомнить никого, кто бы мог открыть мне глаза на профессию. Учились мы друг у друга, на репродукциях и походах в Третьяковку. Первый дельный наставник появился у меня лишь на третьем курсе Суриковского института. Это был Борис Александрович Дехтерёв.

Если завтра война

Однако пора вернуться к останкинскому детству. До войны шли весёлые, легкомысленные и дурацкие кинокомедии: «Весёлые ребята», «Волга-Волга», «Девушка спешит на свидание». Помню, Эдик из 14-го дома первым посмотрел «Весёлых ребят» и, захлёбываясь от восторга, пересказывал нам смешные трюки, свалку бунтующих оркестрантов и нашествие скота в богатый дом. Через какое-то время и мы посмотрели этот фильм, и восторг стал всеобщим. Потом были чаплинские фильмы — «Новые времена» и «Огни большого города», которыми мы восторгались. Ну, конечно, ещё «Праздник святого Йоргена» с Анатолием Кторовым и Игорем Ильинским. В 1936 году наши военные «тайно» участвовали в войне испанских республиканцев с Франко. Тайна эта была весьма прозрачна. Естественно, и фильмы сменили тему. Вместо нашей Гражданской войны теперь они показывали какие-то абстрактно-военные события: «Парень из нашего города», «Истребители», «Трактористы». Наши танкисты всегда, разумеется, были победителями. Правда, кого они побеждали, было не совсем ясно. Эти враги не были белогвардейцами или фашистами. Они были просто «врагами». Видимо, пока мы ни с кем не разодрались, намекать на конкретного противника не рекомендовалось.

Литография «Игра в войну»Во дворе тоже шла непрерывная военная игра. Мы разбились на две враждующие армии. Одна, красные — это Владик, я и Эдик, другая, тоже красные (белыми никто не хотел называться) — это Гарик, Боря и Вовка Тарасов. Эти трое были моложе, поэтому они нас боялись и часто бои заканчивались слезами и скандалом родителей. Бодрую песню «Если завтра война» пели по радио так часто, что дети во дворе придумывали новые варианты текста взамен надоевших. Эдик, приехавший от бабушки с Украины, привёз даже такой:

Но пока у нас речь идёт о весёлом предвоенном времени. Фильм «Тимур и его команда» давал идеальный образ по-взрослому разумного и ответственного ребёнка и насаждал культ героической армии. Мы завидовали Эдику. Его отчим подарил ему настоящий авиационный шлем и пимы из собачьего меха, с которыми он не расставался почти до лета. В один прекрасный день мы услыхали по радио, что наши войска пришли на помощь братским народам Западной Украины и Западной Белоруссии, и тут же появился плакат: крестьянин целуется с бойцом Красной армии. Никто, конечно, не смел сказать, что это оккупация восточной Польши по договорённости с Гитлером.

Литография «Авиаторы»На обширном поле в глубине Парка им. Дзержинского был устроен полигон для желающих освоить лётное дело. Там торчала вышка для прыжков с парашютом. Правда, парашют этот был на привязи и спускался не на скорости свободного падения, а гораздо медленнее, чтоб не разбиться и растянуть удовольствие. Невдалеке стояли в качестве экспонатов настоящие самолёты с зачехлёнными моторами и пропеллерами. На них влезала малышня и разглядывала устройство кабин. Тут же рядом крепкие юноши тянули, взявшись по-бурлацки за два конца, резиновый жгут наподобие рогатки, прикреплённый к носу фанерного планера. Тянули по команде «раз-два, взяли!» до мыслимого предела их мускульной силы. Затем сидящий в кабине курсант отпускал зацепку на хвосте своей машины, и она взлетала на высоту 10 метров, при этом «бурлаки» падали в траву. Планер пролетал метров 100 и грохался на брюхо. Потом всё начиналось сначала, но за штурвал садился другой «пилот», а прежний брался за жгут. Мы часами наслаждались этим зрелищем и приходили домой уже вечером, возбуждённые и уставшие. Засыпая на террасе, я видел в небе над парком веера фейерверка. Взрослые жили весело. Мрачность лица была редкой и предосудительной. Сурово брови насупить можно только в случае, «если враг захочет нас сломать», во всех других случаях надлежало торжествовать и славить.

Няни

В начале 1930-х годов в Москве появилось много девушек провинциального вида, плохо одетых и худых. Говорили они напевно с мягким горловым «г» и вместо «что» говорили «шо». Шли они на самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу, но девушек этих становилось так много, что вакантные места быстро заполнились. Куда деваться? Они стали наниматься в семьи домработницами и нянями. Их охотно брали, ибо некоторые из них готовы были работать бесплатно, лишь за еду и приют.

В Останкине все семьи обзавелись такими домработницами. У нас тоже перебывало их несколько, даже при нашей тесноте. Бабушке нужна была помощь. Она вела хозяйство, готовила, но заниматься ребёнком нанималась няня. Спала она на рояле.

Елена Емельяновна тоже взяла к Владику няню. Это была тихая девушка родом с Востока, неграмотная и тёмная. Вспоминается эпизод с фаянсовым заварным чайником. Как-то ей поручили мыть посуду, и она долго и добросовестно тёрла мочалкой чайник — на нём был какой-то коричневый рисунок, который няня приняла за грязь.

Наконец кому-то пришла в голову идея устроить ночлег нашим няням в прихожей. Позвали плотника Филина из домоуправления, и он соорудил над входной дверью дощатые полати. Туда постелили матрацы, и обе наши няни забирались по лестнице туда на ночь.

Эти девицы по секрету рассказывали о диком голоде 1930-х годов, который погнал их из деревни в город. У некоторых семьи поголовно вымерли. Пару лет на Украине был недород хлеба, а власти забирали всё подчистую, и весной нечего было сеять.

Последняя моя няня Лена была родом из Белоруссии, которую постигли те же бедствия, что и Украину. Она прожила с нами много лет, была с нашей семьёй в эвакуации во время войны, жила с нами просто, как член семьи, нянчила мою сестру. После войны она обзавелась собственной семьёй, но связи с нами не теряла. Умерла она в 2007 году, немного не дожив до 90 лет.

В Останкине все семьи обзавелись такими домработницами. У нас тоже перебывало их несколько, даже при нашей тесноте. Бабушке нужна была помощь. Она вела хозяйство, готовила, но заниматься ребёнком нанималась няня. Спала она на рояле.

Елена Емельяновна тоже взяла к Владику няню. Это была тихая девушка родом с Востока, неграмотная и тёмная. Вспоминается эпизод с фаянсовым заварным чайником. Как-то ей поручили мыть посуду, и она долго и добросовестно тёрла мочалкой чайник — на нём был какой-то коричневый рисунок, который няня приняла за грязь.

Наконец кому-то пришла в голову идея устроить ночлег нашим няням в прихожей. Позвали плотника Филина из домоуправления, и он соорудил над входной дверью дощатые полати. Туда постелили матрацы, и обе наши няни забирались по лестнице туда на ночь.

Эти девицы по секрету рассказывали о диком голоде 1930-х годов, который погнал их из деревни в город. У некоторых семьи поголовно вымерли. Пару лет на Украине был недород хлеба, а власти забирали всё подчистую, и весной нечего было сеять.

Последняя моя няня Лена была родом из Белоруссии, которую постигли те же бедствия, что и Украину. Она прожила с нами много лет, была с нашей семьёй в эвакуации во время войны, жила с нами просто, как член семьи, нянчила мою сестру. После войны она обзавелась собственной семьёй, но связи с нами не теряла. Умерла она в 2007 году, немного не дожив до 90 лет.

Детский сад и скарлатина

Когда мне было лет пять или шесть, меня зачем-то решили водить в детский сад. Я ходил туда не очень долго. Сад мне не нравился. Во-первых, надо было рано вставать и ехать туда на трамвае, так же и возвращаться. Во-вторых, казённая еда была мне не по вкусу, особенно её запах. С детьми я, видимо, не сошёлся, ибо никого из них не запомнил. Помню лишь одного пацана, который во время мёртвого часа показывал мне из-под одеяла свою пиписку. В уборную я как-то поспешил в чулках, не успев надеть ботинки, а там на полу была сплошная лужа, и я промочил ноги. Особенно мне не нравились неопрятные девочки. Здесь мне впервые довелось убедиться, что они устроены не так, как мальчики. Во дворе был сооружён огромный игрушечный пароход. Дети ползали по нему, вертели штурвал, но настоящей игры, как у нас во дворе, не получалось. Кончилось всё это тем, что я вскоре заразился скарлатиной и попал в больницу.

Инфекционная больница выходила окнами в сад. В нашей палате на первом этаже помещались четыре кровати. Больница не воспринималась мною как дом страданий. Напротив, и тут оказалось много радостей и удовольствий. Трое мальчиков в палате были одной социальной группы, дети совслужащих, но один парень, на пару лет старше остальных, Гриша, был из рабочей среды. В школу он не ходил, был неграмотен, но развит не по годам. У него имелась колода карт, и он вскоре выучил нас играть в дурака. Это нам очень понравилось. Скарлатина у всех протекала в лёгкой форме при нормальной температуре и хорошем аппетите. Наши сердобольные родители закармливали нас большим количеством сластей и, главное, ягодами и фруктами. Я съедал очень много малины, клубники, черешен и крыжовника. К Грише приходили редко, приносили ему не помню что, но не ягоды. И мы щедро делились с ним нашими гостинцами. Весь день (а дни были в том августе тёплые и солнечные) шла игра в наши домашние настольные игры: «летающие колпачки», «цирк», «триктрак» и, конечно, в карты. К вечеру появлялись родители, и поскольку из-за карантина их в палату не пускали, они передавали нам через окно, контрабандой, фрукты и ягоды прямо с близлежащего рынка. Узнав, что Гриша без ягод, наши мамы стали приносить их ему специально. Здесь я, кажется, впервые услышал анекдоты, которых у Гриши был солидный запас, некоторые весьма неприличные. Кто-то из ребят умел из бумаги складывать всякие кораблики, петушков и пр. Этому искусству обучились и все остальные. Выписали нас почти одновременно — всех, кроме Гриши, у которого вдруг получилось осложнение: опухла мошонка. А наши принесённые родными игры из-за карантина должны были остаться в больнице на радость новым пациентам. Карантин — сорок дней. Когда я вернулся домой, этот срок ещё не истёк, поэтому мне не разрешали общаться с друзьями во дворе. Их тоже строго об этом предупредили. Я очень по ним соскучился и был безутешен. Однако гулять мне было разрешено, но на расстоянии от других детей. Утром я вышел с газетной бумагой, сел на закрытый сруб колодца и стал складывать кораблики и петушков из этой бумаги. Мои друзья с большим любопытством молча смотрели издали. Интерес к моему делу заставил их подползать ближе и ближе. Они молчали, и я молчал. Наконец я не выдержал и сказал: «Но поговорить-то хоть издали мы можем?» Стали разговаривать, но на словах трудно объяснить, как правильно складывать петушков. Они подошли ещё ближе… и как-то незаметно все забыли про карантин. Скарлатиной никто от меня не заразился.

Поездки на Украину

Когда наступало лето, приходило время сплошной радости — время дворовых игр, прогулок в «Дубках» или в Парке им. Дзержинского. Останкино — пригород, кругом природа, есть даже купание — местные пруды (тогда ещё чистые). Ни о каких дачах не было поначалу и помину. Но нашей маме этого было мало. Она мечтала свозить меня на свою родину — на Украину.

В моих воспоминаниях нет точной хронологической последовательности. Память подбрасывает мне отдельные более или менее яркие эпизоды и события, но что было раньше, а что позднее — порой ускользает от неё. Иногда хочется что-то уточнить, что-то спросить у старших; но увы! — нет уж на свете ни бабушки, ни дедушки, ни мамы, ни папы. Поездок на Украину было две. Первый раз мама повезла меня году, кажется, в 1935-м или 36-м. Поехали совместно с маминой приятельницей Верой Ступиной в некое место с громким названием Александрия. Как я сейчас понимаю, это украинская глубинка, захолустье. У маленькой речушки, полузаросшей камышом, — десятка два глиняных мазанок, крытых этим камышом и соломой, с земляным полом, на плетнях висит тряпьё, на кольях — макитры (горшки), много кур, хозяйки ходят босиком. Мы поселились в такой хате. Жара стояла изнуряющая. В полдень, после обеда, меня укладывали спать. В хате с земляным полом и с закрытыми ставнями было чуть прохладнее, легче было дышать, но засыпал я не всегда. Как-то меня уложили, а взрослые куда-то ушли. Я лежал в полутьме. В ставне светилась маленькая дырочка. Вдруг я увидел на противоположной стене буквально цветное кино. Что-то двигалось, шевелилось, зеленели деревья, ярко сияло небо, но почему-то внизу, а пыльная земля была, наоборот, под потолком. Удивлённый, я приподнялся на постели и стал всматриваться в эту живую картину. Потом я опустил голову вниз, перевернулся и ясно увидел двор с сараем, деревья, колодец. Вот кто-то прошёл мимо окна — это, кажется, моя мама. И точно, мама через минуту вошла в комнату. Увидев, что её сын стоит на кровати кверху попой, она принялась было меня бранить, но я показал ей картину на стене, и тут уж и она в свою очередь удивилась. Объяснить это явление никто мне не мог. Значительно позднее, уже школьником, я прочёл где-то про камеру-обскуру и нашёл удовлетворительное объяснение. Кроме того, такой же эффект получался в камере нашего «Фотокора». Поначалу мне всё это было внове и нравилось, но жара стояла несусветная, и было множество надоедливых мух и комаров. С Вериным сыном Севой мы купались до посинения в мелкой речушке, но вскоре он заболел дизентерией, а я — малярией с высокой температурой. Хозяин съездил в районный городок и привёз для меня хины. Через какое-то время мне стало легче. Однажды под утро нас разбудил страшный грохот. Выбежав из хаты, мы узнали, что это взорвали церковь. Днём мы вышли на маленькую площадь в центре села и увидели огромную груду красного кирпича. Поодаль стояла небольшая группа людей. Бабы боязливо крестились, глядя на развалины. А иные уже деловито набирали кирпичи и тащили к себе на хозяйственные нужды. Уехали мы из этой Александрии раньше, чем предполагали.

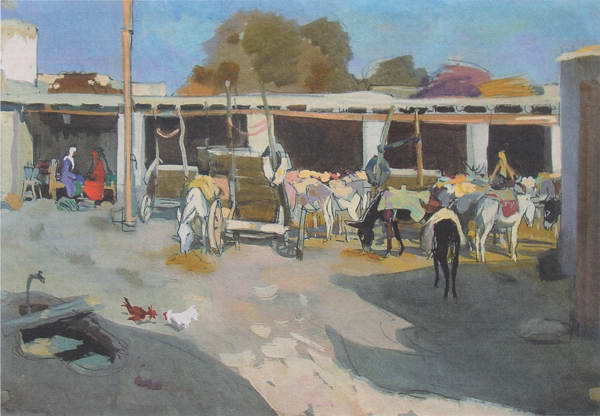

Вторую поездку мы предприняли через пару лет. На этот раз место называлось Алёшки (или Олёшки?) под Цурюпинском. За два года, как видно, жизнь на Украине наладилась, стало больше скота, хаты выглядели более нарядными и уютными. Теперь мы поселились в доме с деревянным полом под железной крышей. Хозяин был зажиточный колхозник, усадьба — с довольно большим садом. В том году был отличный урожай фруктов — вишня, яблоки, особенно обильно плодоносили абрикосовые деревья. Такого количества абрикосов я больше никогда не видел. Сперва я набросился (с позволения хозяина, конечно) на свежие абрикосы, не брезгуя и недоспелыми, потом, пресытившись, стал выбирать лишь перезрелые, особенно сладкие, потом перешёл на сушёные (их много сушилось на крышах сараев), а потом и они мне обрыдли, и я лакомился только ядрышками абрикосовых косточек. Хозяин, показывая мне своё хозяйство, как-то завёл меня в хлев, где обитал гигантский кабан величиной, как мне показалось, с небольшого бегемота. Ему бросили здоровенный гарбуз (тыкву), и он враз с ним расправился. Хозяин сказал, что скоро будет ярмарка и кабан созрел под сало. Через несколько дней утром я увидел, как хозяин на оселке точит большой нож. Тушу кабана смолили (сжигали его щетину). Дети хозяина суетились вокруг костра и ждали каких-то «шкварочек». Потом, помню, мужик складывал в чемодан огромные куски толстого розового сала. Хотя нам вроде бы неплохо жилось под крылышком хозяев, мама почему-то купила курсовку в близлежащий санаторий, и мы стали ходить к ним обедать. Но не только обедать; там было и кино, и лекции, и чтение с эстрады, и прочее «удовлетворение культурных потребностей». Мне запомнилось чтение (вернее, устное повествование) одного (не помню имени) писателя, который очень живо рассказывал с эстрады главы своего романа. Сейчас я думаю, что это был событийный, несколько слащавый непритязательный роман, поскольку он был понятен и не вызывал никаких вопросов у семилетнего слушателя. В Олёшках жизнь была сытная и интересная, но маме не сиделось на месте, ей хотелось показать мне Украину шире, и вскоре мы снялись и отправились на юг, ближе к Херсону. Неделю-две мы купались и загорали в Днепровских плавнях. Мелкие заливы, песок, сосны… Там я видел экзотических для москвича птиц — удода, например. Наконец мы оказались в Херсоне. Остановились у маминой подруги юности. Нам были искренне рады. Квартира находилась в центре Херсона, с балконом и видом на городской сквер. Мама с подругой как сели рядком, да как затеяли долгий разговор с воспоминаниями, так и просидели пару дней, не обращая никакого внимания на детей. А детей у подруги было двое: две девочки. Одна — моего возраста, её звали Натка, и её сестричка — полуторагодовалая Любочка. С Наткой мы быстро сдружились и всё время ходили, взявшись за руки. Ходили гулять в сквер и ловить стрекоз, отдыхающих на железных пиках изгороди. Маленькая Любочка, весьма смышлёный, но ещё не говорящий ребёнок, — жуткая шкода. За ней нужно было постоянно наблюдать. Но поскольку наши мамы увлеклись разговорами, бдительность ослабла, и Любочка не замедлила показать, на что она способна. Сначала она напилась из помойного ведра, зачерпнув жидкость выеденным яйцом, при этом сказала: «ах-х-х-х!» (что означало: как вкусно!), потом оказалась на балконе и, просунув головёнку между железными прутьями перил, не смогла вынуть её обратно. Пришлось позвать соседей, и те помогли освободить Любочку, раздвинув прутья чем-то железным. Здесь, на Украине, общаясь с местными людьми, я замечал, что их русский язык не походил на наш, московский. Он был мягче, ласковей, напевней. Тут я понял, откуда эти интонации у Марьи Миновны, матери Эдика, которая была родом из этих краёв, и у моей мамы (правда, в меньшей степени). Натка свободно говорила и по-русски, и по-украински.

Когда мы уезжали из Москвы, дед дал маме поручение найти и повидать его старого приятеля. У нас был адрес, и мы без труда нашли его дом. Правда, самого приятеля дома не оказалось. Нам дали адрес его работы, а работал он в центре города, на главной улице, в антикварном магазине. Туда мы и явились. Приятель деда оказался лысым полным стариком с золотыми зубами и с выражением постоянной печали на лице. Он узнал маму. Они долго беседовали, стоя у прилавка, а я ходил по магазину и рассматривал разную старинную рухлядь и роскошь. Всякие витиеватые бра и канделябры, старинные часы со скульптурой, бронзовые фигуры обнажённых дев, даже какое-то восточное с инкрустацией седло, старорежимную потёртую мебель и пр., и пр.

Осмотрев весь магазин, я вернулся к маме и стал ждать, когда они кончат беседу. Но это тянулось очень долго. Однако за всё это время я не заметил, чтоб в магазине появился хоть один покупатель. Приятель деда, как мне говорили, был когда-то успешный негоциант, был богат, но революция его сильно тряханула, он не успел эмигрировать и сейчас работал на государственной службе специалистом-оценщиком антиквариата.

Херсон оказался очень красивым и уютным южным городом, очень зелёным, с добротными постройками XIX века в центре, с типичными закрытыми внутренними двориками, с каменной брусчаткой и широкими тротуарами, выложенными плитами.

Мама ходила по знакомым ей и мало изменившимся местам своего детства и юности и вздыхала. Зашли мы в их родной двор, постояли, подождали, но никто из старых жильцов не появился.

Осмотрев весь магазин, я вернулся к маме и стал ждать, когда они кончат беседу. Но это тянулось очень долго. Однако за всё это время я не заметил, чтоб в магазине появился хоть один покупатель. Приятель деда, как мне говорили, был когда-то успешный негоциант, был богат, но революция его сильно тряханула, он не успел эмигрировать и сейчас работал на государственной службе специалистом-оценщиком антиквариата.

Херсон оказался очень красивым и уютным южным городом, очень зелёным, с добротными постройками XIX века в центре, с типичными закрытыми внутренними двориками, с каменной брусчаткой и широкими тротуарами, выложенными плитами.

Мама ходила по знакомым ей и мало изменившимся местам своего детства и юности и вздыхала. Зашли мы в их родной двор, постояли, подождали, но никто из старых жильцов не появился.

Терраса

В детстве я болел часто, с высокой температурой и даже с бредом. Обычно днём у меня 37,5, мне читают книжки, кормят сухариками; а вечером перед сном колко лежать на неизбежных сухарных крошках. Меня поднимают, держат на руках завёрнутым в одеяло, стряхивают мою простыню и укладывают вновь. Я засыпаю, но ночью поднимается температура, я мечусь в поту, брежу. Мне кажется, что я трясусь на грубой телеге по булыжнику, на короткий миг наступает грозное коварное затишье, но оно обманчиво — и снова гром булыжника. Через день-другой становилось легче, бред исчезал, возвращалась радость жизни, а с ней и аппетит. Я помню, что, лёжа со свинкой или гриппом, я всегда слышал за нашей дверью, как там скребётся Владик, и видел его любопытствующую физиономию, когда бабушка, входя и выходя, приоткрывала дверь. Мы не могли вытерпеть долгой разлуки. Взрослые не выдерживали наших нудных выпрашиваний и, не дождавшись выздоровления, впускали здорового к больному. Мы часто друг от друга заражались и в очередь болели одними и теми же болезнями. Последнюю неделю апреля я ходил возле запертой двери на террасу в нетерпеливой тоске, дёргал за ручку, но дверь не поддавалась, не поддавались и взрослые: «Ещё рано! Холодно!» Меня отправляли гулять во двор. Придя домой, я снова просил открыть террасу. — На дворе уже жара, я вспотел даже! Но мне говорили, что к вечеру ожидается похолодание, даже мороз, и что открывать рано. Через день, действительно, становилось пасмурно, лил дождь, и меня охватывало отчаянье. Открывали террасу всегда в яркий солнечный день в канун праздника Первого мая. О! Этот скрежет засова! Скрип отсыревшего дерева и наконец звук откупориваемой бочки… Роняя жгуты конопатки, дверь впускала нас на террасу. Боже! Какой поначалу она имела жалкий вид: пыльная, ещё в зимнем ознобе, забытая всеми и неубранная. Вот валяется мой прошлогодний заводной заяц, вот грязный сачок для бабочек, вот недостающий оловянный солдатик, а я-то думал, что он пропал совсем. Моют полы, протирают стёкла. Солнце золотит бревенчатую щелястую стену со следами прошлогодних усохших клопов, стирают пыль с огромного слоновоногого стола. Как я любил сидеть под ним на широкой удобной перекладине! В дверном проёме вверху — два крюка для моих качелей. Я бегу к окну, отворяю раму с дребезжащими стёклами и гляжу во двор. Там гуляет Владик. Я ору ему: «Э-ге-ей! А вот и я!» Он поднимает голову: «Уже открыли?!» — и летит со всех ног к нам.

На следующий день, вернувшись с демонстрации, взрослые накрывают обедать уже на террасе, настроение у всех прекрасное. Отец и дед, хмуро кивнув друг другу, молча выпивают по рюмке водки.

Поздно вечером мама с папой уходят в гости, а я, засыпая, уже не слышу звуков нудной стелёжки. Нет теперь нужды подставлять стулья к кровати, ибо дед уходит спать на террасу.

Поздно вечером мама с папой уходят в гости, а я, засыпая, уже не слышу звуков нудной стелёжки. Нет теперь нужды подставлять стулья к кровати, ибо дед уходит спать на террасу.

Прогулки с дедом

Выходных дней было больше, чем сейчас. Тогда страна работала пять дней, шестой — выходной. Слова «понедельник», «вторник» и прочие не употребляли, говорили: 1-й день, 2-й день и т. д. Слова «неделя» не было. Была «шестидневка». Иногда в выходной дед изъявлял желание со мной погулять. Он не любил ходить в лес, мы с ним всегда направлялись в людные места: либо в парк Шереметевского дворца, либо в сад им. Калинина, там был кинотеатр, а иногда даже садились в трамвай и ехали куда-то долго-долго, в центр, любуясь разноцветными огнями города. Я щурил глаза и замечал, что у всех огней сразу вырастали четыре лучика; чем крепче щуришься, тем длинней лучики, а если покачать головой, то и огоньки покачивают своими лучиками. Если такие поездки мы с дедом совершали в праздники, то это называлось «любоваться иллюминацией». Действительно, в такие вечера Москва становилась светлее в десятки раз. Все карнизы домов одевались в разноцветный электрический наряд. Лампочки пульсировали и мигали, а все окна первых этажей, выходившие на улицу, превращались в праздничные алтари. Витрины магазинов, парикмахерских и даже прачечных затягивались красным кумачом, выставлялись портреты Ленина и Сталина и лампочками писались лозунги: «Да здравствует XX Октябрь!» или «Да здравствует Первое мая!» Я спрашивал у деда: «Что такое „Да здравствует“?» «Это значит: будь здоров, не болей!» «А что, разве Октябрь болеет?» Дед улыбался и оставлял такой вопрос без ответа. В центре мы пересаживались на обратный трамвай. Дед разрешал мне подать кондуктору деньги на билет. Сидели мы на детских местах, и кондуктор сам подходил к нам. К концу такой прогулки я уставал и даже, случалось, засыпал на трамвайном сидении.

Эскиз литографии «Прогулка с дедом»Больше всего я любил ходить с дедом на охотничий стенд. На болотистом поле за забором стояли маленькие столики с углублениями для ружей. Четверо или пятеро стрелков палили в очередь по вылетавшим из-под земли чёрным угольным дискам-тарелочкам. Если дробь попадала в цель, то летящая тарелочка превращалась в чёрную пыль, если нет, то она невредимая падала в траву. Были большие мастера такой стрельбы. Они били дуплетом по двум тарелочкам без промаха. Резко и вкусно пахло пороховым дымом. Я был в восторге. Когда стрельба кончалась, мне разрешали собрать стреляные картонные гильзы с медными наконечниками. От гильз изумительно пахло. Я надевал их на все десять пальцев и гремел, как кастаньетами, а кроме того, это был предмет мальчишеского обмена.

«Упал-намоченная»