Мастера и Маргарита [Маргарита Александровна Эскина] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Эскина М.А. Мастера и Маргарита

В ОПРАВДАНИЕ СЕБЕ

Сама себе завидую: с какими людьми общалась, работала, дружила. С какими связана сейчас. Но раньше в голову не могло прийти, что решу написать книгу. Когда я училась в ГИТИСе, профессор Марков, прочитав однажды мой текст, заметил: «Знаешь, лучше устно высказывай свои мысли». До сих пор я следовала его совету. Отступаю от него впервые. Все начиналось в больнице. Соседка по палате красавица Маргарита, телеведущая из Бишкека, расспрашивала меня о моей жизни. Потом стала записывать на диктофон. Спасибо, Маргоша! Тебя уже давно нет на этом свете, но я помню тебя. Добрый друг, поэт Юрий Кушак, не отверг мои записи. Журналист Юлия Ларина помогла упорядочить обрывки воспоминаний. За что я им очень благодарна. Эта книга о счастливых и трагических моментах моей жизни. А жизнь связана с Домом актера. Поэтому еще книга — об актерах, режиссерах, телеведущих, с которыми меня свела судьба. Я не пытаюсь оценивать их профессиональные качества — это сделают и без меня. Не сообщаю и подробностей их личной жизни, поскольку не терплю вторжения в нее. Я часто помню не события и явления, а свои ощущения от них. Эти ощущения я и постараюсь передать в книге.ПАПА

Я стала более-менее самостоятельной только за три года до папиной смерти, когда мне было уже хорошо за сорок. Папа серьезно заболел, и пришлось решать все вопросы самой. До этого я без него не могла ничего: надо детей пристроить в пионерлагерь — к папе, купить обновку — к папе. Мне казалось, я знаю папу. Но после его смерти открылись совершенно новые факты.

До 1917 года папа учился в медицинском институте. Тогда были очень модны благотворительные студенческие вечера, на которых выступали знаменитые артисты и литераторы. Как самому красивому и обаятельному, папе доверяли приглашать на эти вечера знаменитостей. И те ему обычно не отказывали. Папа так увлекся новым делом, что проглядел Октябрьскую революцию, Правда, справедливости ради надо заметить: этому способствовало и состояние влюбленности, в котором он постоянно пребывал. Однажды я спросила папу, как большевики брали власть. — Знаешь, Маргуля, — ответил он, — в тот день я ходил к Н., а жила она на окраине. Вечером мне сказали, что в центре Москвы стреляют… Постепенно папа сам начал устраивать вечера и умудрялся приглашать людей такого масштаба, как Евгений Вахтангов и Анатолий Луначарский. Он с юности очень увлекался театром. Почти ежедневно ходил на спектакли. Многие, особенно мхатовские, видел десятки раз. Администраторы уже знали его в лицо и давали контрамарки. В конце концов с четвертого курса медицинского он ушел и стал импресарио: возил по Союзу актеров, писателей, политических и общественных деятелей. Ездил с Пастернаком, Белым, Маяковским… Успел поработать и в театре у Мейерхольда. Но там вышел небольшой скандальчик из-за женщин. Папа, очевидно, был влюблен в Бабанову, а Всеволод Эмильевич оказывал предпочтение Райх. И он обвинил папу в том, что тот организовывает аплодисменты Бабановой. Папа оскорбился и ушел из театра. Он перезнакомился почти со всеми знаменитостями и сам стал уже известен. В 1936 году Всероссийское театральное общество, возглавляемое Александрой Александровной Яблочкиной, пригласило его, чтобы создать Дом актера. Он с огромным желанием взялся за это дело. Открытие состоялось 14 февраля 1937 года. С тех пор в течение 48 лет (с небольшим перерывом в первые годы войны) он был директором Дома актера.

* * *

В искусстве театра папа понимал далеко не все. Однажды мы с ним смотрели спектакль во МХАТе. Во время действия я вдруг услышала шепот: «Больше не могу. Я думал, это комедия». И, не выдержав, он ушел после первого акта. В театре он был не профессионалом, а зрителем. Причем нередко зрителем очень усталым. Однако интуитивно чувствовал многое. Выводил на сцену Дома актера никому не известных талантливых артистов, представляя их театральному миру. Он любил театр, закулисье, горячий возбуждающий воздух премьер. Но знал и оборотную сторону актерской жизни: интриги и зависть, работа на разрыв в нескольких местах одних актеров и трагедия незанятости и неуспеха других, публичная востребованность и катастрофическое одиночество. Он глубоко сочувствовал актерам и помогал им. Ради них готов был на все. Мог в 6 часов утра мчаться во Внуково, чтобы встретить гостя из Грузии, объехать полгорода в поисках фруктов, которые любила заболевшая Марецкая… Сергей Юрский рассказывал, как он и его коллега, еще совсем молодые, отправились из Ленинграда в Москву, чтобы выступить в Доме актера. В поезде почти всю ночь прокутили. Утром, подъезжая к столице, увидели идущего по перрону с букетом цветов Эскина, Начали гадать, кого он встречает — в Ленинграде известных людей у поезда не заметили. Когда же стало ясно, что встречают их — молодых, утомленных кутежом, — Юрский, по его словам, впервые ощутил, что значит профессия актера. Папе было свойственно благоговение перед актерами (чего, к сожалению, лишена я). Казалось бы, он общался с ними ежедневно на протяжении многих лет и тем не менее с такой радостью и гордостью порой сообщал: «Знаешь, Маргуля, мне сегодня звонил Станицын!» Помню, папа говорил по телефону одной актрисе: «Смотрел вчера спектакль. Потрясен! Вы так никогда не играли!» А я знаю, что в театр он вчера не ходил. Иногда он немного привирал, чтобы выразить на самом деле искренние восхищение и любовь. Недавно в одном из журналов в очерке о Рине Зеленой я прочитала историю, которую тоже знала. История очень характеризует папу. Рина Зеленая всем рассказывала: «Я стала такой знаменитой, что Эскин мне сказал: „Конечно, ваша панихида будет в Доме актера“». Они с папой были в очень хороших отношениях (мы даже приходили к ней домой, и она подарила мне фарфоровую кукольную посуду — королевский подарок по тем временам). И вот Рина Зеленая эту историю про панихиду рассказывала как анекдот, и все всегда хохотали. Но однажды она ее пересказала в присутствии директора ЦДРИ Бориса Михайловича Филиппова. Надо заметить, что ревность папы к ЦДРИ была просто болезненной. Он не мог слышать про Дом работников искусств, хотя считал Филиппова великим деятелем и своим учителем. Борис Михайлович к Дому актера относился так же ревниво. Услышав рассказ Рины Зеленой, он возмутился: «Что Эскин себе позволяет? Какой Дом актера?! Вы — наш человек, и ваша панихида будет в ЦДРИ!» Где в итоге была панихида по Рине Зеленой, я уже, к сожалению, не помню. Актеры чувствовали преклонение папы перед ними. Неслучайно 75-летие Эскина вылилось в такой праздник, какого на моей памяти не было. Пришли все. Зал Дома актера был набит битком — Олег Ефремов немного опоздал и стоял, не найдя свободного места О папе говорили со сцены с большой нежностью, любовью и благодарностью.* * *

Папа был очень разным: с одной стороны, он проявлял удивительное благородство, с другой — позволял себе чрезвычайную бестактность. В 14 лет я влюбилась в актера Малого театра Дмитрия Павлова (такой тип русского мужчины всю жизнь был моей страстью). Павлов снялся тогда в фильме «Моя любовь». А в Доме актера в то время размещалась выставка, где были три его фотографии. Когда выставку разбирали, эти снимки я взяла себе. Позже мы встретили Павлова, и папа немедленно объявил: «Моя дочка в вас влюблена!» Я стояла, не зная, куда себя деть. Он совершенно не думал о моих чувствах и порой не проявлял никакой деликатности. Мог у себя в кабинете при всем народе спросить меня: «Что это ты так дико причесалась?» Папа был очень внимателен к людям и в то же время позволял себе орать на подчиненных. Почти тридцать лет он проработал с двумя замечательными помощницами — Адриенной Сергеевной Шеер и Галиной Викторовной Борисовой. Галина Викторовна, чрезвычайно коммуникабельная, покоряла чуткостью и обаянием. Мало кто мог отказать ей в просьбе. Она легко подхватывала идеи и с энтузиазмом воплощала их (не зря долгие годы она вела молодежную секцию). Адриенна Сергеевна брала другим. Темпераментная властная женщина, она умела добиться своего, не останавливаясь ни перед какими трудностями, обнаруживая невероятную фантазию и авантюризм. Про ее способность справляться с безнадежными ситуациями ходили легенды. Рассказывают, как во время одного из вечеров в Доме актера позвонил Дмитрий Шостакович и предупредил, что не сможет выступить, поскольку ему не с кем оставить заболевшую жену. Адриенна схватила в буфете белый халат и помчалась к композитору. Объяснила ему, что она — медицинская сестра и ее прислали побыть с больной. Вечер был спасен. Папа, Борисова и Шеер безумно любили друг друга. Но как же при этом кричал на своих помощниц отец! Допустим, входит в кабинет Шеер, он ее спрашивает: — Адриенна, вы позвонили Плятту? — Да, 27-го числа я набрала 299… — Адриенна, быстрее. — Нет, вы меня дослушайте. Я набрала номер, мне ответили сначала, что… — Адриенна! Говорите сразу! Адриенна продолжает свой подробный рассказ, и тогда папа швыряет что-нибудь на стол и кричит: — К чертовой матери! Так работать невозможно! Адриенна, рыдая, уходит. Папа идет домой и за обедом рассказывает бабушке о случившемся. Бабушка бросается к телефону: «Адриенна Сергеевна, родная, ну вы же его знаете. Он же вас любит…» Это продолжалось бесконечно. Он кричал, но кричал не как начальник. Так орут в семье на своих близких. Поэтому ссоры быстро забывались. Через несколько лет после того, как его помощниц не стало, папа с Борисом Поюровским организовали в Доме актера трогательный вечер в память Адриенны Сергеевны и Галины Викторовны. Никто не мог припомнить, чтобы где-то устраивали подобное в честь умерших сотрудниц.* * *

Папу знал весь театральный мир. Он был известен также в литературных и научных кругах, Да и не только в них. Знакомые были в продуктовых и промтоварных магазинах, в аптеках. В условиях дефицита он мог достать все. Причем себе почти ничего не приобретал. Разве что галстуки. Когда он садился есть, вечно заляпывал галстук, и приходилось покупать новый. До сих пор помню большой магазин одежды по дороге на Каширку, директором которого был некий Эдуард Григорьевич, Папа привозил меня туда одеваться. Из всех подсобок выглядывали люди и радостно бросались помогать: «Александр Моисеевич, что Маргарите нужно? Платье? Туфли?» Такая же картина наблюдалась в отделе заказов «Елисеевского» — все старались ему угодить. И он при этом чувствовал себя абсолютно комфортно. Он никогда ни о ком не забывал: доставал костюмы, лекарства, продукты. Перед любым праздником отправлялся в подшефный совхоз, закупал цветы и развозил их по множеству адресов, Приезжал, целовал руку, дарил букет, произносил какие-то нежные слова — и эта его галантность была дороже любого подарка.* * *

Поразительно, но папу любили и в райкоме, и в горкоме партии. Хотя почти после каждого «капустника» его вызывали «на ковер». «Капустники» были одной из немногих форм, позволявших тогда говорить правду или хотя бы намекать на нее. Начинались они в 12 часов ночи. Подразумевалось, что в это время, после спектаклей, собирается только актерская аудитория, хотя приходила вся культурная элита Папу невозможно было наказать по партийной линии (он всю жизнь оставался беспартийным, в связи с чем любил говорить: «Я не большевик, я сочувствующий»). Наверное, многое сходило ему с рук, потому что он не принимал героической позы. Партийных боссов подкупали его наивность и обаяние. На такое, к сожалению, не способна была я. Мне казалось, надо обязательно демонстрировать свое несогласие, решительно бороться за правду и справедливость. У меня вечно были конфликты с начальством, и я считала, что я — молодец, а вот папа… И только с годами поняла, насколько мудрее и результативнее действовал он.* * *

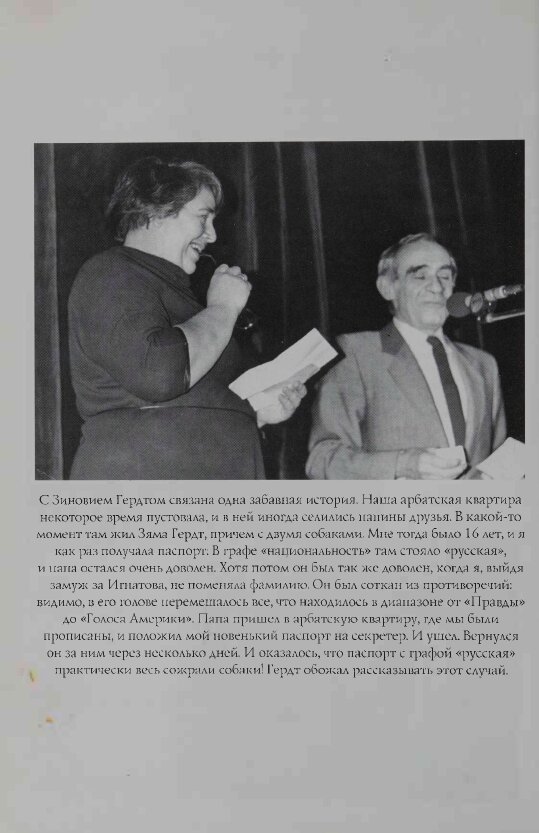

Папа никогда не забывал о своей национальности. С гордостью рассказывал, что в детстве благодаря ей имел даже некоторые привилегии: поступив в гимназию по введенной тогда квоте, он, на зависть большинству одноклассников, не посещал уроки Закона Божьего. После революции евреев не притесняли, и национальность стала дома предметом для шуток: папа называл себя Айзеком Мойшевичем и с удовольствием произносил единственное известное ему еврейское ругательство. Внешность папы, особенно в молодости, была вполне русской, так что с бытовым антисемитизмом ему вряд ли приходилось часто сталкиваться. Все изменилось после войны, когда разогнали Еврейский антифашистский комитет, закрыли Еврейский театр и убили Соломона Михоэлса. Естественно, в эти годы папа ощущал себя так же, как и миллионы других евреев. В 1958 году он сделал все мыслимое и немыслимое, чтобы мою младшую сестру Зину в паспорте записали русской, по национальности матери. Сложность состояла в том, что метрику надо было добывать в Фергане, где в эвакуации родилась Зина и где после родов умерла мама. Тем не менее в семье этой теме уделялось мало внимания. Даже то, что меня не приняли в институт из-за еврейской фамилии, не стало поводом для возмущения. К зигзагам в линии партии папа примерялся, как к новым обстоятельствам. Иногда он смеялся: «Чем евреям плохо? Вот вчера у меня был вечер — ну, одни евреи пришли. Все директора театров — евреи». Национальное самосознание у папы с бабушкой проявлялось только в одном случае: когда мы получали газету со списком лауреатов Сталинской премии. Они садились за стол и обводили карандашом каждую еврейскую фамилию. Это доставляло им удовольствие и вызывало в них национальную гордость. Жили мы в большой коммунальной квартире, населенной в основном русскими. А командовала всем (кому дежурить, сколько платить за газ…) наша бабушка. Она пользовалась громадным авторитетом. Лишь когда возникло «дело врачей», бабушка вдруг растерялась и не знала, как вести себя дальше. Впрямую репрессии нас не коснулись, но снаряды падали очень близко. Вечерами бабушка ждала папу, стоя у окна: придет — не придет. Он приходил, и мы садились ужинать. Когда кто-то звонил в дверь, все застывали, не донеся ложки до рта. Прислушивались: открывается дверь, звучат чужие голоса, дверь закрывается, раздаются одинокие шаги соседа. И все облегченно вздыхали.* * *

Нередко папа возвращался поздно. Лежа в кровати, я всегда думала, что, если с ним что-то случится, я напишу Сталину, и все уладится. Мы жили на Арбате, а он был тогда правительственной трассой: в каждом подъезде, в любой подворотне постоянно дежурили сотрудники госбезопасности. Когда в дальнейшем мы захотели поменяться с Арбата, это оказалось чрезвычайно сложно: без тщательнейшей проверки туда никого не прописывали. Очевидно, уже то, что папа жил на Арбате, делало его в какой-то степени неприкосновенным. Папа не был борцом с режимом, но порой совершал смелые и опасные по тем временам поступки. Он взял в Дом актера дочь своего друга — Нину Михоэлс, которую после убийства отца выгнали из института и никуда не брали на работу. Он пришел проведать Светлану Таптапову — дочь другого его давнего друга, Нины Давидовны Таптаповой, когда та после ареста родителей находилась в каком-то закрытом детприемнике. Светлана, которая сейчас работает в Доме актера фониатром, рассказывает, что была ошеломлена его приходом. Ведь для того, чтобы им разрешили встретиться, нужно было доказать свою близость к семье ребенка. Помню еще один случай. В 60-е годы папа с группой московских актеров поехал в Грузию. На одном из банкетов подняли тост за Сталина. Все встали. Папа единственный отказался поддержать тост. Мне кажется, что и для этого требовалось определенное мужество. Он был человеком цельным и органичным. Все его решения и поступки вытекали из его натуры — доброй, великодушной и глубоко порядочной.* * *

Даже в старости в папе не замечалось занудства. Он был человеком скорее легкомысленным, жадным до жизни, а в юности — очень озорным. Конечно, с годами, под тяжестью той ответственности, которую налагают семья и работа, характер менялся. Но легкомыслие и озорство все равно прорывались. Случалось, придет домой в хорошем настроении и с порога начинает танцевать канкан, припевая: «Я шансонетка — поберегись! Стреляю метко — не попадись!» Или неожиданно заявит: «Девочки, сегодня вечером идем в гости к Сталину». Мы с сестрой, как сумасшедшие, гладим платья, одеваемся, причесываемся. И когда стоим уже почти готовые, вдруг слышим: «Вы слишком долго возились. Пожалуй, уже поздновато. Да и я устал». Как-то в праздник он появился дома с огромным кульком и предложил отгадать, что в нем. Мы начали перечислять, но все — мимо. Тогда он положил кулек на стол, осторожно развернул его, и оттуда высыпали штук семь малюсеньких цыплят. Какое было счастье! Любил подурачиться: кокетничая с нашими подругами, пел им всякие нескромные песенки и доводил до того, что они краснели и бледнели. Обожал анекдоты. Заносил их в кодированном виде в записные книжки. А мы с сестрой потом старательно их расшифровывали. Воспитывал он нас безо всякого морализаторства. Порой лишь бурно реагировал на какие-то наши поступки — с его точки зрения, недопустимые. Никогда не запрещал нам что-то читать или смотреть. Не требовал особой дисциплины. Хорошо помню, как папа переходил улицу Горького в неположенном месте — часто вместе с кем-нибудь из нас. Шел спокойно, не суетясь (правда, движение тогда было несравнимое с сегодняшним). А Зина любит вспоминать, как в доме отдыха в Щелыкове, он, уходя после ужина играть в преферанс, всегда строго говорил ей, тринадцатилетней: «Без меня не ложись!» Понятно, почему и внуки обожали отдыхать с дедом. Но папа умел быть и устрашающе строгим. Если мы с друзьями слишком шумели в моей комнате, он входил и произносил всего од-ну фразу: «Что здесь происходит?!» Но тон был таким, что всех как ветром сдувало. После этого мои однокурсники долго еще, завидев на улице папу, переходили на другую сторону.* * *

Особой, огромной и в основном счастливой частью папиной жизни были женщины. Он обожал их и пользовался взаимностью. Папа был человек влюбчивый и безумно чистый, поэтому каждую свою новую любовь считал первой и последней. Но мне всегда говорил, что так, как он любил мою маму, не любил никого. Правда, однажды, во время довольно долгого его романа с чудесной женщиной, диктором радио, он все-таки признался: «Риву я, пожалуй, тоже так люблю». Ухаживал он по старинке. Утверждал, что нет женщины, способной устоять перед мужчиной, который каждый день дарит ей цветы. Свою возлюбленную постоянно удивлял хоть и недорогими (семья не должна страдать), но полными смысла подарками. Любил поражать неожиданными поступками. Проводив даму с московского вокзала в Ригу, встречал ее с цветами на перроне рижского. В ход шли стихи (чаще Северянин), романсы, песни Вертинского и шансоны Изы Кремер. Ко всей этой романтике добавлялось еще то немаловажное обстоятельство, что папа сразу кидался улаживать все бытовые проблемы своей возлюбленной. Но бывало и наоборот: какая-нибудь роскошная дама в вуалетке приходила к нам домой и начинала мыть пол (бабушка лежала больная, а я отворачивалась, выражая тем самым свое отвращение). Другая возлюбленная приносила сладости. Третья дарила мне наимоднейшие босоножки. Вообще папа невероятно ценил, если что-то делалось для семьи, и особенно для меня. Расставались они всегда друзьями. И женщины испытывали благодарность к папе за эту страницу своей жизни. Мы с сестрой говорили: интересно было бы собрать всех папиных возлюбленных в одном месте и посмотреть на эту толпу. И однажды такое случилось. На похоронах бабушки. Обычно бабушка знала все папины дела, в том числе и личные. Пока очередной роман был в разгаре, она раздражалась, ревновала и не могла слышать даже имени «этой женщины». Но как только роман заканчивался, она проникалась к прежней возлюбленной папы искренней симпатией. Многие «бывшие» становились верными бабушкиными друзьями. Когда она поняла, что связь с дикторшей Ривой — это серьезно, разнервничалась не на шутку. У Ривы был маленький сын Вова. Папа порой звонил и говорил: «Маргуля, я приведу Вову. Мне нужно идти по делу, а его не с кем оставить». Боже мой, что только не кричала бабушка, узнав об этом! Правда, через десять минут она уже была вся в заботах: чем накормить, напоить, куда спать уложить. Позже папа стал посвящать в свои взаимоотношения и меня. Начинал рассказывать, и я, глядя на его счастливое лицо, понимала: любовь опять первая и последняя. Я спрашивала про его новую женщину: «А чем она занимается?» И он, блаженно улыбаясь, говорил о ней, как о звезде Голливуда: «Шьет бюстгальтеры и пояса». Когда я сказала, что выхожу замуж, папа (однажды вмешавшийся в мою судьбу и не позволявший себе сделать это вновь) все свое возмущение выплеснул на бабушку. «Шура, — возражала та, — почему она не может выйти замуж?» В ответ папа кричал: «Она не имеет права разрушать семью!» И вдруг он сообщил, что женится. Получилось, мы расписались одновременно. С Ириной Николаевной Сахаровой он прожил долгие годы, до самой смерти. Ирина Николаевна, человек умный и широко образованный, была его неизменным помощником и советчиком. В ней соединяются две ветви русской интеллигенции: со стороны отца — это Сахаровы, она выросла вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, а со стороны матери ее двоюродным братом был известный киновед Ростислав Юренев. Я очень рада, что Ирина Николаевна до сих пор рядом.* * *

Папе доставляло огромную радость сделать что-то для нас. Он мог позвонить и сказать: «Маргуля, зайди сегодня ко мне!» Уже по голосу я догадывалась, зачем. Прихожу в Дом актера. Папа встает, закрывает дверь кабинета, которая всегда была открыта настежь, и говорит: «Нам сегодня выдали премию, и вот я тебе приготовил…» Лицо его при этом становилось таким счастливым, будто это я давала ему деньги (причем тогда я получала больше, чем он). За полмесяца до 22 апреля, своего дня рождения, папа обычно привозил нам какую-нибудь электробритву со словами: «Это вы мне подарите». Конечно, мы все равно дарили ему и что-то свое, но от этого он только страдал: «Ну зачем вы тратились?! Я же вам все купил!» Сердился папа и на подарки сотрудников. Это было для него ежегодной мукой. А все, что преподносили ему гости Дома актера, оставалось в многочисленных шкафах кабинета. Один из зарубежных бизнесменов, желая сделать приятное, подарил ему торшер. Вручая, уточнил: «Это — не Дому актера, а лично вам». Через некоторое время бизнесмен обнаружил торшер в кабинете отца и тогда сам отвез подарок к нему домой. Он был отличным семьянином: нежнейшим, внимательнейшим сыном и отцом. Даже смог заменить нам с сестрой рано умершую маму. Бесконечно любил внуков, быстро начинал скучать по ним. Мой муж, знавший это, часто приводил их из детского сада в Дом актера. Дед был счастлив. Он очень гордился всеми нашими достижениями. Обзванивал друзей: «Леонид Осич, это Эскин. Как у вас? А Маргуля сегодня получила повышение!» Потом набирал следующего — Плятта, Менакера… Особенно приятно было отцу, когда говорили что-то хорошее о моей младшей сестренке — Зина была трудным ребенком. Позже он так же гордился внуками. «Вы знаете, — рассказывал кому-нибудь он, — у меня вышла из строя розетка, так пришел внук и мгновенно починил!» А уж когда внучка Саша стала танцевать на сцене (она занималась в хореографическом коллективе), восторгам не было конца. Сам папа никогда не хвалился. А если и гордился совершенным поступком или чьим-то высказыванием о себе, то делал это, преодолевая застенчивость. Он был чрезвычайно скромным человеком. На пленках с записью передачи «Театральные встречи» папа всегда — в самой глубине кадра.* * *

Надо отдать должное руководителям ВТО: беспартийный еврей без высшего образования возглавлял Дом актера! Что бы ни происходило, разговоров о замене за 48 лет не возникало — даже в последние три года, когда он был слаб. После болезни у него сильно дрожали руки. Трудно было есть, и поэтому в ресторане его кормили отдельно. Шеф-повар готовил для него специальные блюда. Сидя в кабинете при открытых дверях, папа мог задремать. Я ужасно стеснялась, что он работает в таком состоянии. Но сотрудники дружно успокаивали меня: «Маргарита, лишь бы он был! В каком угодно виде. В тот день, когда ею не станет, здесь все закончится». Это понимали многие. Мне казалось, если папа умрет, жить дальше будет бессмысленно. Но последние несколько лет он уже не был самим собой, что доставляло мне невыносимые страдания. Поэтому, страшно сказать, но, когда он умер, наступило облегчение. Эта жуткая страница его нежизни кончилась.Прошло много лет со дня смерти папы, но я не перестаю изумляться, сколько людей в актерском мире помнят его.

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ

До сих пор ко мне подходят женщины, знавшие папу, и говорят, что к ним он относился не так, как ко всем. Действительно, каждой казалось, что именно ей Александр Моисеевич уделяет особое внимание. И с его стороны в этом не было неискренности.Долгие годы приятельских отношений связывали папу с писательницей, драматургом и переводчицей Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник и дочерью Марии Ермоловой — Маргаритой Николаевной Зелениной. Татьяна Львовна жила в квартире у Маргариты Николаевны, и папа раз в неделю, в свой обеденный перерыв, отправлялся не к себе домой (что очень обижало бабушку), а к ним, на Тверской бульвар. Его всегда с радостью принимали и кормили обедом. Бабушка потом ревниво спрашивала: «Чем же таким тебя там кормят?» И папа с довольным выражением лица отвечал: «Щами и гречневой кашей». После обеда ему разрешалось часок поспать. Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна были первыми гостя-ми в нашей квартире на Петровке. Они пришли поздравить нас с переездом и принесли сказочной красоты и немыслимой дороговизны старинную люстру. К сожалению, в нашей семье не ценились такие вещи. Папа покупал мебель красного дерева, когда она ничего не стоила. Потом мы ее выбрасывали на помойку. То же самое произошло и с люстрой. Татьяна Львовна была такого маленького роста, что, когда она садилась на стул, ей надо было подставлять скамеечку. У нас скамеечки не нашлось, поэтому мы подкладывали несколько томов энциклопедии. Обе женщины трогательно заботились о папе, старались чем-то помочь. Он отвечал им тем же. В разлуке постоянно переписывались. Сохранилась переписка папы с Татьяной Львовной. Хочется привести отрывки из этих писем. Они лучше моих рассказов дадут представление о том, как папа умел дружить.

6.09.1948 Глубокоуважаемая Татьяна Львовна! Простите, что беспокою Вас во время Вашего отдыха в Малаховке. В связи с 50-летием МХАТа Всероссийское театральное общество организует в октябре в Доме актера ряд вечеров: 1. Первые зрители МХАТа в воспоминаниях современников. 2. Вечер, посвященный Станиславскому. 3. Вечер, посвященный Немировичу-Данченко. Мы уверены, что Вам есть что рассказать. Когда Вы вернетесь в Москву, буду еще просить Вашего согласия на празднование в Доме актера 24 января 1949 года Вашего 75-летия. Сердечный привет Маргарите Николаевне. Искренне уважающий Вас Эскин.

9.09.1948 Дорогой Александр Моисеевич, я отдыхаю не столько в Малаховке, сколько в поселке за четыре километра от нее, где даже нет почты, так что мне для корреспонденции надо пользоваться, как в старину, оказиями. Конечно, я очень рада принять участие в праздновании юбилея МХАТа и могу взять или первую, или вторую тему — в зависимости от того, когда состоится вечер. Вашим намерением отметить мое 75-летие очень тронута. Хотя не знаю, следует ли праздновать такую дату. «Помышления суетные» давно оставили меня. Но я с растроганным чувством вспоминаю, какой милый праздник устроило мне ВТО пять лет тому назад. И, если Вам этого хочется, я готова с благодарностью принять Ваше предложение. Жму Вашу руку. Марг. Ник. шлет привет.

* * *

30.05.1949 Дорогая Татьяна Львовна! Очень хочу знать, как наладилась Ваша жизнь в Малаховке… В Москве следующие новости, о которых Вы, наверное, уже слышали. Пьеса Софронова «Карьера Бекетова», получившая первую премию на Всесоюзном конкурсе и доведенная до генеральных репетиций в Малом театре, а в ряде театров страны уже шедшая, снята с очень резкой формулировкой. Вторая новость касается С. Он большой специалист по питейной части. На днях в компании друзей был в баре «Националь» зело пьян. Увидев за соседним столиком одинокого человека — явно выраженного моего собрата по национальности, — он начал проходиться по его адресу и по адресу его нации. И довел этого человека до такого состояния, что тот размахнулся и одним махом выбил С. несколько зубов. Дело пытаются замять. Ибо этот человек оказался штангистом, чемпионом мира Григорием Новаком. Эти новости занятные. А печальная и Вам известная — освобождение Таирова и все с этим связанное. Я знаю подробности заседания по Камерному театру. Когда я увижу Вас, все расскажу. А видеть Вас и Маргариту Николаевну очень хочется, и надеюсь воспользоваться Вашим разрешением Вас навестить. Если есть какие-нибудь поручения, я с радостью все для Вас сделаю. Умоляю, эксплуатируйте меня, мне это будет, только приятно. Преданный Вам Эскин.5.06.1949 Дорогой Александр Моисеевич! Я от души посмеялась над Вашими «светскими новостями» и вспомнила эпизод из далекого прошлого. Лет пятьдесят назад в Москве был один журналист, который печатал на своих визитных карточках: «Такой-то, битый председателем атлетического общества в Москве таким-то» (это не анекдот): Посоветуйте С., чтобы он заказал себе визитные карточки: «Витый чемпионом мира». Это будет звучать гордо. У нас здесь, как всегда, мило — в нашем домике и садике. А выйдешь за калитку — нищая природа мещанского поселка. Но все-таки «голубое небо над головой», все-таки птицы и запах сосны, и все-таки ночные фиалки и белые розы на моем столе. Так вот и живем — на «все-таки». Иногда схватит острая ностальгия по природе, по красоте ее, но быстро прогоним ее — «не говори с тоской: их нет, а с благодарностию: были». Если бы Вы вздумали нас навестить, мы были бы очень рады… Вы себе представить не можете, как нас трогают Ваши бескорыстные внимание и забота. Поручений никаких, кроме одного — не забывайте. Искренне преданная Вам…

Харьков, 10.07.1949 Дорогая Татьяна Львовна! Сегодня только 8-й день, как я уехал из Москвы. Побывали в десяти городах, и дальше ждет нас много интересного. И все это было бы очень хорошо, если бы не люди, с которыми мне приходится ездить. А впереди еще три полных недели мотни по городам и весям Украины и Крыма. Для меня не явились неожиданностью свойства моих спутников — в нагие время с этим сталкиваешься на каждом шагу. Поэтому мне особенно приятно думать о Вас, хотя бы письменно общаться с Вами, ибо Вы — явление уникальное. Людей с такими душевными и моральными качествами все меньше, и к ним стремишься, как к маяку. Надеюсь по приезде в Москву пристать к этому маяку… …Я сегодня, не зная, куда себя девать, ходил по улицам, зияющим каркасами разрушенных в войну зданий, и вдруг обнаружил музей изобразительных искусств. Оказалось, очень хорошая картинная галерея. И вот в Репинском зале я вижу поразительно знакомое женское лицо. Подойдя ближе, читаю: «Репин. Портрет Щепкиной-Куперник. 1914». Считаю своим долгом известить Вас об этом. Ваш Эскин.

21.07.1949 Дорогой мой Александр Моисеевич, с приездом! Хочу, чтобы это письмо застало Вас дома и принесло мои пожелания хорошего, удачного сезона… …Так Вы видели мой портрет в Харькове? Я знала, что он там. Я не люблю этот портрет. Репин написал не меня, а какую-то ухмыляющуюся экономку у старого генерала, только что приложившуюся к рюмке. Он все говорил мне: «Я хочу писать не вас, а вашу улыбку». По не получилось. Этот портрет купили за границу, и я была довольна, что его здесь не будет. И вдруг после революции он попал в СССР. Но, право, я была лучше (простите мне это запоздалое кокетство)… Последним Вашим письмом Вы меня тронули. Я приписываю Ваше незаслуженно доброе отношение к нам вот чему: как у меня здесь, в скудной и убогой природе, бывает иногда прямо «кислородный голод» по красоте, так, вероятно, у Вас, в той атмосфере, которая Вас окружает и часто тяготит, бывает такой же голод по искренним отношениям, простым словам, бескорыстной симпатии, интересу к человеку вне вопроса «чем он может быть полезен» (всего этого, надо признаться, мало в актерском мире). И вот Вы это находите у нас и чувствуете, что мы обе — и я, и Марг. Ник. — очень Вас любим… Крепко жму Вашу руку. Как Ваши девочки? Любящая Вас…

* * *

12.07.1950 Дорогие друзья, Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна! Через пару часов уезжаю, и в минуты расставания с Москвой мне хочется послать вам, самым близким мне людям, сердечный привет. Я уезжаю с горячим желанием, вернувшись, застать вас здоровыми и жизнерадостными. Буду очень по вам скучать. Но в то же время уверенность в вашем добром ко мне отношении будет помогать мне в поездке, как помогает в Москве жить и бороться с трудностями. Любящий вас Эскин.14.07.1950 Дорогой мой Эсинька, очень была тронута тем, что в момент предотъездной суеты Вы нашли время вспомнить о Вашей старой (увы, в буквальном смысле слова) приятельнице. Мы тоже часто-часто вспоминаем о Вас. В наши годы новая дружба — редкость, но мы обе с М.Н. чувствуем в Вас друга, и это очень облегчает нашу жизнь — морально, так как при всем количестве и разнообразии людей кругом нас, мы, в сущности, очень одиноки, и нам «не на кого положиться». Но, думаю, что не ошибаюсь, — на Вас можем… Я сейчас пишу маленький очерк о С. Ковалевской, а потом хочу взяться за пьесу, хотя хорошо знаю, что это будет только «для души» — никто никогда ее не поставит, а написать хочется. Мар. Ник. варит варенье, которым мы надеемся Вас осенью угостить. Вы сейчас в красивом старинном городке. Ходите по улицам, по которым ходил когда-то Кант, размышляете о «звездном небе над головой и о нравственном законе в душе человека». Звездное небо осталось таким же, как и при нем, а вот насчет нравственного закона многое поменялось. Все-таки, возвращаясь с концерта, взгляните на звездное небо и вспомните Канта. И меня (это вроде «я и Ниагара», как написал один молодой человек на фотографическом снимке)… Целую Вас в лоб. Мар. Ник. тоже.

…07.1950 Дорогая Татьяна Львовна! Ваше неожиданное письмо от 14.07. доставило мне много-много радости. Благодаря Вам я начинаю понимать, что дружба — это самая великая вещь. Завтра едем в Советск (бывший Тильзит). А мне уже чертовски надоели поездка и разлука с друзьями. Одним словом, заработок достается не так легко. Хотя в смысле затрат энергии и нервов, ничего лучше не придумаешь. В этот раз, не в пример прошлому году, мы очень дружно живем с Ильинским. Надеюсь увидеть Вас здоровыми. Мечтаю о поездке в Ленинград. Из этого я делаю нескромный вывод, что у меня душа на первом месте, ибо поездка с Вами в Ленинград будет для души, а эта — презренный бизнес. Целую Ваши ручки.

27.07.1950 Дорогой мой Эсинька! Наша жизнь, не сглазить бы, течет мирно… Недавно поехали на три дня в город… В этот раз 6 Москве были непривычные ощущения: я никому не позвонила и прожила тихо и приятно. Сказала Маргуле: «Эси нет, и больше я не хочу никому звонить». Да, мой дорогой Эсинька, Вы заняли хорошее и прочное место в нашей жизни. Буду надеяться, что так останется до ее окончания и что Вы не окажетесь моей «последней иллюзией». Я ведь уже давно живу без иллюзий. Любящая Вас…

04.08.1950 Дорогие и любимые Татьяна Львовна и Маргарита Николаевна! Говоря откровенно, не. собирался вам писать, но последние дни настроение ужасное — надо кому-то поплакаться в жилетку. Надо, чтобы кто-то пожалел. Когда сам себя жалеешь, этого недостаточно. А к кому же мне адресоваться, как не к вам? Тем более я в свое время усвоил правильную мысль Татьяны Львовны о том, что друзья как раз и нужны, когда что-то нехорошо. Но это мое состояние я объясняю только дурными свойствами моего характера. Уж очень не люблю я отрываться от своих близких и друзей. Я не могу жить не просто без людей, а именно без тех, кто дорог. Я чувствую себя без них безумно одиноким. И вот бессонница мучает, хотя могу спать по 20 часов в сутки. Города хорошие, интересные: Каунас, Витебск… Но все это не радует. Если бы у меня были и Париж, и Лондон, я ни на что не променял бы Тверского бульвара, по которому очень скучаю. Часто-часто думаю о вас.

4.08.19 50 Дорогой Эсинька, писала Вам в Ригу и напишу туда еще, а пока шлю не сколько приветов в Таллин. Когда он был еще Ревелем, я в нем пережила самые волнительные дни в моей жизни. Там мы венчались с Н.Б. в Ревельской Николаевской церкви. Боже мой, это было столько лет назад, а я помню все, как сейчас. Теперешняя Т.А. — ничего, живет помаленьку. И не без удовольствия помышляет о городской сухой квартире, об уютных обедах с милым другом Эсинькой. Мы часто с М.Н. о Вас вспоминаем и с нетерпением ждем встречи. Любящая Вас…

* * *

…1951 Дорогая Татьяна Львовна! Очень грущу оттого, что вырваться к Вам пока не удается. Во-первых, занят обменом квартиры. Дал объявление, теперь приходится ходить смотреть и показывать свою. Во-вторых, начал работать… в одной с Вами области. Не пугайтесь. Вам моя конкуренция не угрожает, Вы печатаете на машинке свои произведения, а я — чужие (в большинстве — бездарные творения). За отсутствием дел ни от какой работы отказываться нельзя. Вначале я печатал две страницы в час, сейчас уже — три. И до чего дойдет моя техника, не знаю. И третье, самое важное, — это судьба старшей дочки. Из 20 мест на театроведческом факультете 10 отдают абитуриентам из национальных республик, на остальные 10 мест — 70 претендентов. Это трудный конкурс… Надеюсь на будущей неделе повидать Вас. Целую ручки Вам и Маргарите Николаевне. Любящий Вас Эскин.20.09.1951 Милый, дорогой Эсинька, не могу Вам сказать, как меня трогают Ваши забота и внимание! Мы ведь, как ни странно, не очень этим избалованы. Много-много милых слов я получаю и комплиментов, и восхищений, а как дойдет до дела… Вы же никогда лишнего не говорите, а я во всем чувствую Ваши внимание и помощь. Верьте, я глубоко это ценю, и не говорите, что это пустяки, мелочи и тому подобное. Из мелочей составляется грунт, как из единиц — тысячи. Мне хочется хоть как-то, хоть чем-то отблагодарить Вас… Целую Вас, всегда помню, мой друг.

Огромная благодарность Российскому государственному архиву литературы и искусства за предоставленные письма Александра Эскина.

«ВАХТАНГОВ ПРИГЛАШАЛ МЕНЯ СТАТЬ АКТЕРОМ»

Летом 1975 года состоялись две беседы папы с литературоведом Виктором Лувакиным[1]. История появления этих интервью любопытна. Доцента филфака МГУ Виктора Дувакина уволили с факультета после суда над Даниэлем и Синявским — он выступал в защиту Андрея Синявского, своего любимого студента. Дувакин начал работать на кафедре научной информации и записывать на магнитофон интервью с известными людьми, создавая фонд звуковых мемуаров по истории русской культуры первой трети XX века. Его собеседниками за пятнадцать лет стали более 300 человек, среди которых — писатель Вениамин Каверин, биолог-генетик Николай Тимофеев-Ресовский, актер Ростислав Плятт, режиссер Евгений Симонов… Дувакин не рассчитывал, что эти интервью будут опубликованы при его жизни, — готовил их для XXI века. В беседах Дувакина с папой нет ничего такого, что нельзя было напечатать в прежние годы. Тем не менее истории, рассказанные тогда, публикуются впервые. Как раз в XXI веке.Учеба

Гимназию я окончил в 1918 году. Это был первый выпуск после Октябрьской революции. Никаких экзаменов не проводилось — нам просто выдали аттестаты. В университет брали всех, подавших заявление. Например, на медицинский факультет обычно принимали от 300 до 400 человек. А тогда подали заявление две с половиной тысячи — и все стали студентами. Но число педагогов не увеличилось. И мы долго болтались без дела, пока не умолили профессора Петра Ивановича Карузина, известного анатома, взять нашу группу. У профессора была большая семья, и мы из своих пайков отдавали ему какие-то продукты, чтобы он мог накормить голодных детей. Потом его обвинили в том, что он нарушил бесплатный принцип обучения, и судили. Поддержать профессора на процесс пришло все студенчество Москвы. Карузина приговорили к общественному порицанию с опубликованием приговора в печати. Но мы были на его стороне.Южин

Тогда существовала касса взаимопомощи Первого Московского университета, и периодически устраивались благотворительные концерты. Старые актеры с удовольствием в общественном порядке помогали студенчеству. Как-то мы делали вечер в Большом зале консерватории. Мне тогда было лет двадцать. Я обратился к Александре Александровне Яблочкиной. Она моментально согласилась выступить и сказала, что хотела бы сыграть сцену из спектакля «Василиса Мелентьева» по пьесеОстровского, но для этого нужен партнер — Александр Иванович Южин. Я пришел к Южину домой, объяснил ситуацию. И вдруг актер поднимается со своего кресла, вынимает бумажник и говорит: «Благодарю за честь, которую вы оказываете мне, приглашая участвовать в таком благородном деле. Разрешите прежде вручить вам все деньги, какие у меня сейчас есть в наличности, и я, конечно же, буду выступать». Сумма, замечу, оказалась довольно большой. Времена изменились, и сейчас в эту историю уже трудно поверить.Семашко

Я учился в одной группе с женой наркома здравоохранения Семашко, порой занимался у них дома, и Николай Александрович меня знал. Как-то я рассказал ему о вечере, который мы организуем, и перечислил, кто из известных людей будет в нем участвовать. Семашко спросил: «А вы хоть чем-нибудь угощаете актеров?» Я удивился: «Откуда же у нас на это деньги?» И тогда он говорит: «Вы напишите мне заявление, и вам будут выдавать с базы Наркомздрава продукты». И с этого момента перед каждым вечером я готовил заявление, а он писал на базу — отпустить столько-то сахара, колбасы, головок сыра. Мы начали давать актерам в качестве подарков продукты. Допустим, Москвину дарили полголовки «голландского» сыра, Тарасовой — четверть. Актеры были счастливы. Многих я предварительно спрашивал, что им хочется получить. Когда я в очередной раз приглашал Михаила Александровича Чехова и сказал, что мы можем дать ему что-нибудь из продуктов, он произнес «Если бы вы достали лист ватманской бумаги, я был бы вам благодарен значительно больше». И мне, опять же через Семашко, удалось заполучить лист бумаги, который мы и вручили Чехову. Через какое-то время я вновь прихожу к нему договариваться о выступлении. Жена провожает меня в гостиную, я остаюсь ждать и вдруг вижу на столе тот самый лист ватманской бумаги, а на нем — чертеж. Дело в том, что Михаил Александрович Чехов был антропософ. И на этом листе он начертил схему устройства мира: сверху кружок с надписью «Бог», а от него — ответвления. Все это было похоже на государственную структуру. Мне потом рассказывали, что после отъезда за границу Чехов одно время даже считался наместником Бога на Земле.Театр

Я часто бывал в театрах. Помню, как сидел в театре «Летучая мышь» на одном из спектаклей. В зале было пять человек — при том, что все билеты продали. Шел, кажется, 18-й год. В тот день, вечером, начались взрывы в стороне Ходынки. Потом выяснилось, что взрывались артиллерийские склады. Когда я подошел к театру, у входа стояли Никита Федорович Балиев, другие актеры, и никто не знал, что происходит. Настало время начинать спектакль. Коммерческий директор сообщает Балиеву, что в зале 4 человека. Конечно, людям было в тот момент не до зрелищ — может, вся Москва взорвется. Но Балиев говорит: «Если в такое время пришел бы даже один человек, все равно надо было бы играть». И они отправились на сцену, а я — в зал. Ко второму отделению подошло еще несколько зрителей.Кони

Зарабатывал я тем, что устраивал выступления писателей, ученых, общественных деятелей. К примеру, привозил Бехтерева. Однажды организовал выступления в Москве Анатолия Федоровича Кони. Это происходило в начале 20-х, он уже был старый, ходил с палочкой. Я поехал в Ленинград, договорился с ним и объявил о четырех его лекциях в Политехническом музее. Билеты были проданы в течение нескольких часов. И если бы они не разошлись сразу, после первой лекции ни один билет никто бы не купил. Тогда не существовало усиления звука, а Кони говорил так тихо, что было слышно только первым двум-трем рядам. Через полчаса зал начал таять. И в следующие дни перед началом его лекций можно было наблюдать одну и ту же картину: у входа стояли сотни людей, предлагавших свои билеты, которые они брали сразу на все вечера.Первая работа

Моим первым местом работы стал Театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. В начале 20-х годов в Москве открылось много частных театров. Этот располагался на улице Горького. Когда-то он находился в другом месте и руководил им сам Комиссаржевский, но к тому моменту он уже был в эмиграции, и театр возглавляли Василий Григорьевич Сахновский и Николай Иосифович Волконский. Мне предложили должность главного администратора. Театр был очень маленький, но стоил владельцу больших денег. Его жену-актрису никуда не брали, и для того, чтобы она где-то могла выступать, он затеял этот театр. В труппе были Ильинский, Кторов, Лобанов, Абдулов… И шли очень интересные спектакли — «Мертвые души», «Свадьба Кречинского»… Первый год я еще совмещал работу с учебой, но потом бросил медицинский факультет.Маяковский

В начале 1925 года мне поручили проводить гастроли Московского художественного театра в Грузии. Это были первые гастроли МХАТа в полном составе с выездом в Тбилиси. Они стали огромным событием в жизни Грузии. За несколько месяцев до приезда театра там выстраивались очереди за билетами. Поездка решила мою личную судьбу — я женился на уроженке Тбилиси и остался там жить. Об этом узнал мой друг-импресарио и прислал мне телеграмму, в которой предложил взять на себя проведение месячных гастролей в Закавказье Тамары Семеновны Церетели и Владимира Владимировича Маяковского. Я согласился и организовал их гастроли в Баку, Тбилиси, Батуми, Сухуми и Кутаиси. Я очень любил ходить на выступления Маяковского. Такого трибуна мне в своей жизни встречать не приходилось, хотя слышал я многих. Для Маяковского эти гастроли были очень материально эффективными. Тогда, в эпоху нэпа, не существовало никаких ставок, и он получал огромные деньги. Потом, уже в Москве, мы с ним устраивали выступления на паритетных началах. Перед каждой поездкой за рубеж он давал прощальные вечера, а по возвращении — приветственные, с рассказом о том, что видел за границей. Мы с ним работали так: вычитали расходы — плату за аренду помещения, налог, затраты на рекламу, — а все остальное делили пополам. Последнее выступление для меня оказалось грустным. Перед очередной его поездкой была выпущена зазывная афиша, но два дня шел ливень, и люди не покупали билеты. Он под это выступление взял у меня какие-то деньги. А тут выяснилось, что у нас не хватает средств заплатить даже за аренду помещения. И мне пришлось самому возместить все затраты. Маяковский часто приходил в качестве зрителя на вечера, которые я устраивал. К примеру, где-то в конце 20-х в Большом зале консерватории я проводил вечер современного европейского танца. Он присутствовал на нем и потом благодарил с трибуны танцевальные пары. Иногда он звонил мне с какой-нибудь просьбой: что-то достать, чем-то помочь. Я часто бывал у Маяковского дома, в проезде Серова, в той комнате, в которой он покончил с собой.Луначарский

Когда я жил в Тбилиси, ко мне там очень хорошо относился нарком просвещения Грузии Канделаки. Однажды Канделаки вызывает меня и спрашивает, не хочу ли я поработать с Луначарским. Он тогда находился в Боржоми, и у него был месяц свободного времени, чтобы поездить со своими лекциями. Я согласился. Мы объехали с ним все Закавказье. Луначарский переезжал из города в город в салоне-вагоне. Везде его встречали триумфально. В день приезда отменялись занятия в школах. Сначала он отправлялся на какой-нибудь завод и делал доклад о международном положении, а вечером читал лекцию. Он был очень образованный человек. Мог говорить на любую тему. Мы снимали самые большие залы. В Грозном он вообще выступал под открытым небом — там сгруппировали скамейки со всего парка. Пара лекций была сорвана, Один раз он попал в объятия к Собинову, Неждановой и Голованову. Они выпили, и он был не в состоянии выйти к аудитории. Второй случай связан с Канделаки. В Тбилиси публика уже заполнила зрительный зал, а Луначарского нет. Звоню на вокзал — он жил в своем салоне-вагоне — мне говорят, ищите его у Канделаки. Прибегаю к тому домой и вижу, что Луначарский спит совершенно пьяный. Мне пришлось вернуться в зал, объявить зрителям, что Луначарский болен, и возвратить деньги за билеты. Организация выступлений Луначарского — это был самый крупный заработок в моей жизни. Когда я вернулся в 1928 году в Москву, мы продолжали сотрудничать и ездили с ним по регионам. Луначарский мне очень доверял. Уже сразу после знакомства он дал мне стопку пустых бланков со своей подписью.Чехов

Я хочу вернуться к фигуре Михаила Александровича Чехова. Он был гениальным актером. Чехов — мое самое сильное впечатление от актерской игры. Я не пропускал ни одного спектакля «Ревизор», в котором он играл Хлестакова. Пользовался тем, что меня в Художественный театр пропускали бесплатно, и сидел на ступеньках третьего яруса. Я приходил ко второму акту и уходил после четвертого — смотрел только те сцены, в которых был занят Чехов. Каждый раз он импровизировал. Я видел его почти во всех ролях. Потом пытался ходить на спектакль «Ревизор» в другие театры — и после первого акта уходил. Меня все раздражало. Сейчас ведь стремятся к новаторству, накручивают чего-то. Прошло уже столько лет, а Чехов остался у меня в памяти во всех ролях. Я не раз бывал у него дома. Михаил Александрович оказался свидетелем того, как Вахтангов приглашал меня стать актером. 14 он меня даже уговаривал. Но я, слава Богу, этого избежал.«ГЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КОНТАКТА»

Сохранились воспоминания известных актеров, режиссеров, писателей о папе и о Доме актера прежних лет. Некоторые рассказы ценны еще тем, что самих рассказчиков уже нет с нами.В 1991 году отмечалось 90-летие Александра Эскина в доме-музее Марии Николаевны Ермоловой. Выяснилось, что папа в течение нескольких лет добивался в разных властных структурах решения о создании музея Ермоловой — в общем, стоял у его истоков. В 91-м сгоревший Дом актера еще не получил нового здания, и мы устроили вечер в помещении музея. Там с трудом разместились все, кто пришел вспомнить папу. А спустя 10 лет столетие отмечали уже в Доме на Арбате. Оба вечера записаны на пленку.

Борис Поюровский, критик: — Я хочу прочитать отрывок из письма актрисы Ксаны Бассен. «Когда праздновали 75-летие Александра Моисеевича, я находилась в больнице и очень переживала, что не могу быть на этом торжестве. Лежу в постели, пишу поздравление Александру Моисеевичу — вдруг открывается дверь палаты и красивый, в парадном костюме, с болгарскими розами входит Александр Моисеевич. Полуплача, я стала причитать: „Зачем же вы пришли в такой день, в свой юбилей?“ А он начал меня успокаивать: „Не волнуйтесь, врачи запретили вам волноваться. Я просто хотел вас навестить“». В этом был весь Александр Моисеевич. Я думаю, многие из нас могут вспомнить подобные моменты в своей жизни. Александр Моисеевич обладал удивительной способностью оказывать внимание каждому.

Владимир Этуш, актер; — Хоть он был сильно потерт жизнью, все же оставался очень наивным человеком. Этот наив также был свойствен вечерам в Доме актера, на которые собирались все знаменитости. И чем он их занимал? Они вставали на стульчики — и кто дальше прыгнет или кто съест быстрее кашу. Сейчас будут актеры есть на скорость кашу? Не будут. А он умел увлечь даже этим.

Евгения Фарманянц, балерина: — Я знала Александра Моисеевича с 1939 года. Тогда прошел Первый Всесоюзный молодежный смотр балета. Я получила первую премию, и нас пригласили в Дом актера, о котором я ничего не слышала. Там меня встретил Эскин и сказал: «Женечка, я очень рад вас видеть. Мы пойдем сейчас в ресторан, и вы будете сидеть за столом с Асафом Михайловичем Мессерером и Екатериной Васильевной Гельцер». Я и представить себе такого не могла. Мы общались, Гельцер рассказывала много историй, а потом обратилась к Эскину: «Александр Моисеевич, разрешите мне этой молодой балерине дать три заповеди. Первая: балерина никогда не должна пить вино, только водку — она не действует на связки. Вторая: никогда не одевайся в „Мосторге“ — только в Париже. И третья — запомни ее на всю жизнь: о тебе должны говорить всегда, что бы ни говорили — хорошее или плохое. Не говорят — значит, тебя нет». Потом я постоянно бывала в Доме актера. Этот Дом нас создавал, он формировал наше мышление.

Александр Свободин, критик: — Как определить сущность Александра Моисеевича? Мне кажется, он был гением человеческого контакта. И другого такого гения я не встречал. Кроме того, Александр Моисеевич воплощал формулу, выведенную Уинстоном Черчиллем: «Надо очень серьезно относиться к своему делу, но не слишком серьезно — к самому себе». Мы все время встречаем людей, которые путают эти два положения. Александр Моисеевич не путал. Мне посчастливилось помочь ему сделать книгу о Доме актера. И именно благодаря его рассказам, а не текстам научных изданий, я знаю историю театра. Театр — это игра. И в характере Александра Моисеевича был позыв к игре, готовность к ней. Однажды, накануне его дня рождения, Шура Ширвиндт предложил Ростиславу Яновичу Плятту и мне поздравить Эскина необычным образом. Шура сказал: «Надо быть первыми в этот день — приехать к нему в пять утра». Я не спал практически всю ночь. На рассвете поехали с Шурой на Тишинский рынок, купили какие-то веники в подарок, заехали к Плятту. Договорились, кто что скажет: один — «Милиция», другой — «Откройте дверь», третий — «Именем закона»… Но Александр Моисеевич нас переиграл. Мы позвонили в начале шестого утра, дверь распахнулась, и он стоял в парадном костюме, в белой рубашке, а в комнате был накрыт стол И Эскин произнес: «Прошу к столу».

Владимир Канделаки, артист оперетты: — Никто не мог произнести слово «нет» в ответ на просьбу Александра Моисеевича. Если актер был занят в репертуаре, он менялся с дублером, просил режиссера отпустить. Помню, как ансамбль «Джаз-гол» из актеров нашего театра с трудом вырвался на гастроли в Тулу. И вдруг на третий день — звонок Эскина: «Немедленно приезжай, будет такой-то вечер». А в Туле уже проданы билеты на наши концерты. Мы что-то приврали, сказали, что Немирович-Данченко нас зовет. В общем, вернулись в Москву и выступили в Доме актера.

Александр Белинский, режиссер, создатель ленинградских «капустников»: — Многими счастливыми днями и годами моей жизни я обязан только Александру Моисеевичу. Я считал его своим вторым отцом. Один раз он вдруг перестал со мной здороваться. В полном отчаянии я побежал к нему выяснять, что случилось. Он с горечью произнес: «Как вам не стыдно? Вы с вокзала сначала заехали к Менакеру и только потом пришли ко мне». И я бесконечно долго извинялся. Мы ездили из Ленинграда выступать в Дом актера каждый год. И самая большая гордость моей жизни, когда на одном из наших «капустников» в переполненном зале Лемешев и Козловский вдвоем сидели на одном стуле.

Мария Миронова, актриса: — У меня с Александром Моисеевичем были особые отношения. Мы жили через дорогу, на Петровке. Он как-то позвонил: «Говорит Онегин, ваш сосед». С тех пор он был для меня Женя, а я для него — Таня. Мы так и называли друг друга: «Алло, это Женя? Это Таня говорит». Я очень часто днем заходила в Дом актера, и в какой бы день я ни зашла, там всегда сидели Менакер и Утесов. Александр Семенович днем на минуточку куда-то уходил из дома. И я знала, куда он шел «на минуточку». Александр Моисеевич был удивительным человеком. Он был человеком для людей.

Рубен Симонов, актер, режиссер: — У Плутарха есть сочинение «Сравнительные жизнеописания»: человек описывается сравнительно с кем-то. Я не могу представить себе Александра Моисеевича вне других людей. Александр Моисеевич — Яблочкина. Александр Моисеевич — Остужев. Александр Моисеевич — Качалов. Александр Моисеевич — Утесов. В моих воспоминаниях он связан с актерами. Тарханов и его сын читают в Доме актера «Булочника». Будучи за кулисами нормальным человеком, на сцене Тарханов вдруг резко изменяется — его лицо все съеживается. После выступления я бегу за кулисы и вижу опять совершенно нормального Тарханова. Спрашиваю Эскина: «Как он это делает?» Александр Моисеевич отвечает: «Это старый номер провинциальных артистов. Они вставную челюсть вынимают. И лицо становится с кулачок. А вам, неопытным ребятам, кажется, что это образ». Случай с Александрой Александровной Яблочкиной. Готовилось ее выступление. Александр Моисеевич очень волновался и постоянно повторял: «Лишь бы только что-нибудь не сморозила». Время было сложное. Яблочкиной написали доклад аршинными буквами, она взяла лорнет и безупречно прочла текст. Эскин, сидевший рядом со мной в зале, тихонько произнес: «Господи, кажется, пронесло». И вдруг в конце Александра Александровна гордо встала, как Жанна д’Арк, и крикнула с предельным темпераментом: «Да здравствует, — тут Эскин схватился за голову, — наше родное партийное бюро и наше славное коммунистическое, — Эскин просто замер, — управление!» Когда-то существовала старая студийная традиция: актеры приходили в театр, даже если у них не было репетиций. К Александру Моисеевичу в Дом актера шли люди, не занятые в концерте. Шли, чтобы поговорить, пошутить. Шли в качестве зрителей на знаменитые вечера. И если сегодня каждый из нас вспомнит свои сильнейшие впечатления от искусства, то выяснится, что это впечатления от увиденного на сцене Дома актера.

Григорий Горин, писатель: — Нас с Аркановым подобрал Ширвиндт в ресторане ВТО. Мы тогда писали для ЦДРИ. И Шура сказал, что надо немедленно переходить в ВТО. Мы спросили, почему. Шура ответил: «Потому что там Эскин». Мы поднялись наверх. Шура представил нас Александру Моисеевичу и пояснил: «Вот эти ребята напишут „капустник“. Напишете?» Мы сказали: «Попробуем». И Шура произнес замечательную фразу: «Но так, чтобы Эскина уволили». И Александр Моисеевич сказал: «Пожалуйста, я вас очень об этом прошу». Он, кстати, был близок к истине. Тогда прошел XX съезд, мы раскрепостились. Первый «капустник» был действительно страшный, мы обидели всех, включая Михаила Ивановича Жарова. Он встал и пошел через зал к выходу. Я посмотрел на Эскина. Он был мрачный, но высидел до конца. И я понял, что капитан — он. Он не ушел с этого корабля. Александр Моисеевич позвонил мне после всех вызовов его в инстанции и сказал: «Григорий Израилевич, большое вам спасибо». И я понял, что этот человек берет меня навсегда. Я сегодня попытался представить, как я сказал бы какому-нибудь иностранцу, что иду на вечер памяти Александра Эскина. — А кто это был? — спросил бы он. — Директор-распорядитель Дома актера, — ответил бы я. — То есть менеджер? — уточнил бы он. — Нет, не менеджер. — Импресарио? — Нет, не импресарио. — Просто директор-администратор? — Нет, не просто. И я понял: то, чем занимался Александр Моисеевич, — непереводимо. Я начал вспоминать, не говорил ли Эскин сам про себя. И вспомнил один случай, свидетелем которого я оказался. Александр Моисеевич сидел в кресле в своем кабинете, и тут вошли несколько актеров, вернувшихся из ЦК партии, куда они ходили с каким-то прошением. Актеры говорили Александру Моисеевичу: «Вы понимаете, эти люди — и показывали наверх, — это шпана. Просто шпана». Александр Моисеевич, который не был очень смелым человеком (не будем приписывать ему ненужные добродетели), боясь прослушивания, все-таки снял с аппарата телефонную трубку, но кивал. Когда они ушли, я сказал, что они правы: в ЦК, в общем-то, шпана. И вдруг он говорит: «Конечно, шпана. По большому счету, актеры — тоже шпана, но талантливая. А та шпана — бездарная. А я — буфер — между этой шпаной и той». Он абсолютно точно сказал. Вся его жизнь была направлена на то, чтобы самортизировать нас с той большой шпаной. И если его предок Моисей вывел народ к свободе, потому что знал, что сорок лет можно вести, но потом все-таки откроется свободная земля, то потомок Моисея — Александр, понимал, что этой свободной земли у нас нет. Он нас водил по кругу — до той поры, пока мы не стали чувствовать себя свободными людьми здесь, в его Доме. Почему к нему ходили люди, почему приятно было сидеть у него? Ощущение свободы было с самого начала. Например, можно было не снимать пальто. Лучше, конечно, снять. Но если поднимешься, можно пальто положить наверху. Можно было говорить на любую тему. Можно было сидеть по ночам. Можно было попросить выпить — даже в самые трудные времена. Кстати, в один из таких моментов я видел его грустным. Тогда, перед Новым годом, отменили праздники в связи с борьбой с алкоголизмом. Эскин уже болел, приходил в кабинет усталый, но все равно никому не разрешал рассаживать знаменитых людей в новогоднюю ночь за столики. Он сам брал карандаш и чертил. И когда я вошел, он, показывая мне схему, сказал: «Я их рассадил, посмотри. Так складно расселись все — и отменилось». Я заметил ему: «Ну и ладно — не придется вам нервничать, волноваться». И тогда он грустно произнес: «А чем я тогда буду заниматься? Это у меня профессия такая — устраивать все и волноваться». И я понял, что он второй раз сформулировал свою должность.

Александр Ширвиндт, актер: — Это было счастливое время. Я на империю зла зла не таю. Мы в малой империи Шуры жили счастливо. Он не хотел знать, чем мы занимаемся. Мы ему читали тексты, он не обращал внимания. Он смотрел на нас влюбленно и произносил: «Может, коньячку?» Когда приезжал какой-нибудь Сартр и говорил: «У вас застенок». — «У нас?» — переспрашивали его и вели на 5-й этаж Дома актера, где мы несли бог знает что (по тем временам). Это была разрешенная крамола для 300 человек и Сартра.

Зиновий Паперный, писатель, критик: — Я был выведен под уздцы из рядов КПСС После этого стал получать рукописи из всех редакций с ответом, что, к сожалению, напечатать ничего не могут. И уже было ощущение, что меня не существует. И вдруг звонит Александр Моисеевич и приглашает зайти. Прихожу. Он говорит: «Вам надо отдохнуть. Идите в бухгалтерию, поедете в „Рузу“». В бухгалтерии выясняется, что платить мне практически ничего не нужно — такую скидку дал Эскин. Приезжаю в Рузу, и оказывается, что Александр Моисеевич отвел мне коттедж, в котором до меня жил Царев. Ничего не понимая, я пошел в столовую и увидел того самого секретаря, который исключал меня из партии. То есть Александр Моисеевич создал совершенно парадоксальную ситуацию: исключавший меня босс жил в каком-то скромном номере, а исключенный им и превращенный в ничто жил, как Царев. Это мог сделать только Александр Моисеевич.

Михаил Жванецкий, писатель: — Это был лучший Дом в Москве. Помню, зашел в Дом писателей (после того, как меня приняли в Союз), а там в туалет ведет кровь… Самая настоящая, человеческая. Какие-то братья били морду другим братьям. Тот писатель — этому. Я подумал: о чем они пишут, что так сатанеют? Почему писатели, собравшиеся вместе, худшая компания в мире? Я помню, когда первый раз там выступал, как светлели лица у братьев-писателей. Они говорили: «Это не литература. Это эстрада». Видимо, у них было понятие о том, что такое литература, и кровь из туалета об этом свидетельствовала. И существовал Дом актера. Сколько в нем было нежного: Боже мой, какие красивые женщины! И компания актеров — самая доброжелательная. Я же трус по натуре. Я просто из-под крыла Райкина перебрался под крыло к Эскину и к актерам, которые собирались в этом Доме. Они всегда так кричали «браво» и так поддерживали, просто разрывались на куски. И все брал на себя Александр Моисеевич, когда мы это все у него читали.

Закончить воспоминания я хотела бы замечательным монологом Михаила Жванецкого, написанным к 75-летию папы.

Александру Моисеевичу Эскину Что по понятиям моим, механика Одесского порта, может быть лучезарней, чем директор Дома актера посредине Москвы?.. Только директор санатория посредине Сочи! Боже мой, разговаривать со всеми актерами, шикарно спускаться в ресторан, проходить между рядами склоненных официантов, шикарно входить в библиотеку, проводить пальцем по корешкам любимых книг. Внезапно войти в бухгалтерию и распечь вскочивших. Провести платком по подоконнику и жестом подозвать уборщицу… А в Новый год! Ослепительное собрание звезд. И проходить сквозь звезды, и отвечать сквозь зубы: «Вас также… Вас также. И вас также». Нет. Что ты, Эскин, есть работы похуже. А если твоя жизнь покажется тебе обыкновенной, то спроси меня по фамилии Выходец из Одессы со Старопортофранковской, 133, там, где у нас живет портной, и там, где ему тоже семьдесят пять. Войди к нему и посмотри, как он засуетится, как он закроет дверь в кухню и комнату и будет говорить с тобой в прихожей, только чтобы ты не видел, хотя ему тоже нет равных. Нет, что ты, Эскин, это же надо быть посредине Москвы, директором в этом Доме и прожить жизнь, длинную и полосатую, как шлагбаум. И вот в такой счастливой жизни это же надо… Это же надо чего-то хотеть, когда никто нигде ничего не хочет?! Это же надо чего-то делать, когда повсюду гремит клич: «Зачисляйся к нам — у нас ничего не надо делать». Это же надо рисковать, когда никто нигде ни с кем не рискует! Это же надо помешивать ложкой в мозгах, вызывая со дна пузыри! Да на черта тебе, старый ты, мудрый ты змей. Чего ты устраиваешь вечера памяти Адриенны и Галины и будоражишь в нас совесть и память? Видишь, в других местах и сап, и храп, и чьи-то носки так чудно пахнут, и едут все куда-то. И не мешай ты им ехать… Как ты вообще сохранился? Где ты родился? Где ты ночуешь? В какую поликлинику ходишь?.. Ты что, на «разрешите» ответишь «пожалуйста»?! Нет, ты должен делать невозможное. Лечиться у лучших, глотать все, что есть нового, бегать, тренироваться и жить бесконечно, хотя бы потому, что без тебя здесь будет так плохо, здесь все так развалится, когда придет молодой и крепкий с высшим, душу его на столб, гуманитарным, как раз по этому профилю и точно с этим образованием и даже с опытом работы с людями. Держись за это место. Мы все тебе будем помогать держаться. В твоем кабинете господь бог произвел точное попадание человека на стул, что в последнее время ему уже стало редко удаваться. Никто из нас не виноват, что тебе крюкнуло семьдесят пять, но, честное слово, в сорок ты бы таким не был. Это соединение мудрости и служебной настырности. Это владение двумя языками. Один для разговора вверх, другой вниз. Это когда уже понимаешь то, что понять нельзя. Это когда видишь невежество и понимаешь его. Это когда видишь, как двигает асфальт молодой гений, и чувствуешь, чем он кончит. Это когда видишь, как будущее ходит рядом с настоящим и они не узнают друг друга. Это семьдесят пять… Это семьдесят пять… Может быть, тебе и не страшно умереть. Это страшно нам. Потому что кого мы будем показывать своим детям и когда они еще увидят настоящего интеллигента?! В Белую книгу записаны белые журавли. Их осталось мало. Сберечь хотя бы парочку.

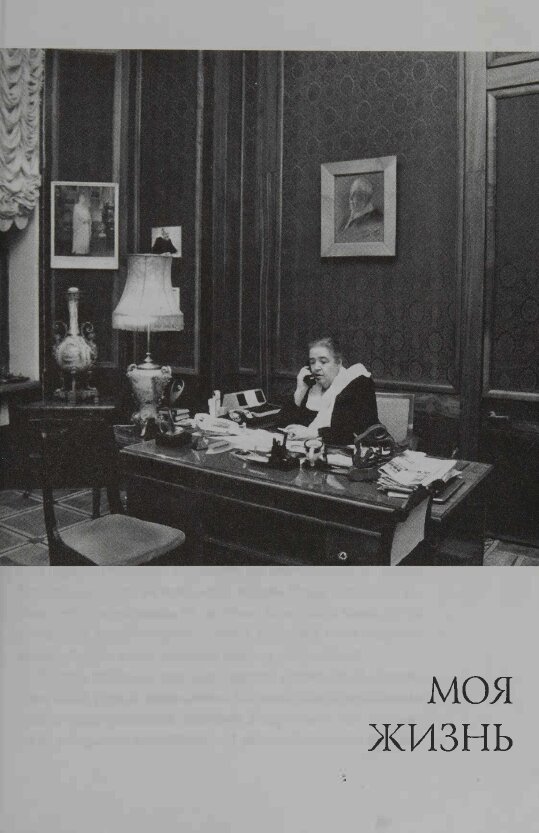

МОЯ ЖИЗНЬ

Если бы я сейчас у вспоминая жизнь, графически изобразила бы ее, то получилась бы странная картина, не соответствующая реальности: длинные-длинные линии и несколько точек между ними.

Линии означали бы на этом рисунке периоды счастья. Иногда они взмывали бы вверх, отражая моменты любви. Таких моментов было очень мало, и длились они недолго. Но те минуты настолько значительны, что создается впечатление, будто это продолжалось годы. Несколько точек между линиями — периоды несчастий и даже трагедий. И хоть несчастья быстро не кончались и трагедии тянулись годами, с течением времени (опять же вопреки реальности) возникло ощущение, что это были лишь минуты. Первую трагедию я оценить по-настоящему не могла. Но она сказалась на всей моей жизни. Когда мне было восемь лет, умерла мама. Ее не стало через пять часов после рождения моей сестренки Зины. Конечно, папа старался заменить нам ее, но все-таки мамы у нас не было. Вторая трагедия случилась спустя много лет. Я вынуждена была уйти с телевидения. Без него я не представляла своего существования, поэтому в сорок лет мне показалось, что жизнь закончилась. И только благодаря произошедшим в стране изменениям я смогла прожить еще одну жизнь после телевидения — в Доме актера, Там в 1990 году случилась следующая моя трагедия — пожар. Сгорел дом, судьба которого переплетена с моей — с самого детства. Дом, который вверили мне после смерти папы. Дом, в котором я к тому времени проработала уже три года, сумев, как мне кажется, доказать, что продолжаю дело отца. Пожар — это не просто уничтожение чего-то твоего, родного. Пожар — это финал части жизни. Мне — 57. Понятно, что с работой закончено и пора заняться внуками. Но, как это ни страшно звучит, именно пожар дал мне возможность заново создать Дом актера. Уже на новом месте — на Арбате. Сохранив все, чем славился Дом при отце. Пожар был трагедией, которой могло хватить на всю жизнь. Но он оказался не последним моим испытанием. Узнав, что у меня рак, я уже не спрашивала себя, как раньше, — за что мне это? Я стала иначе смотреть на мир и понимала: каждому отпущено все сполна. Прошло уже несколько лет после операции, я постоянно должна быть начеку. Но работаю я не меньше, чем прежде, голова наполнена разными «революционными» идеями, которых ужасно боятся в Доме актера. И только больные ноги не могут поспевать за моими планами. Наверное, смешно и даже нахально звучит, но я вспоминаю Рузвельта, сидевшего в инвалидной коляске, — ив таком состоянии можно работать. Когда я раньше говорила, что рождена для счастья, и возмущалась любой мало-мальской преградой на моем пути, мудрая младшая сестра Зина возражала: «Что за глупости? Никто не рожден для счастья, такого не бывает». Думаю, испытания, выпавшие на мою долю (а выпадали они равномерно — через какое-то количество счастливых лет), позволили мне проверить себя, и, пережив минуты отчаяния, поверить в себя.

ДЕТСТВО

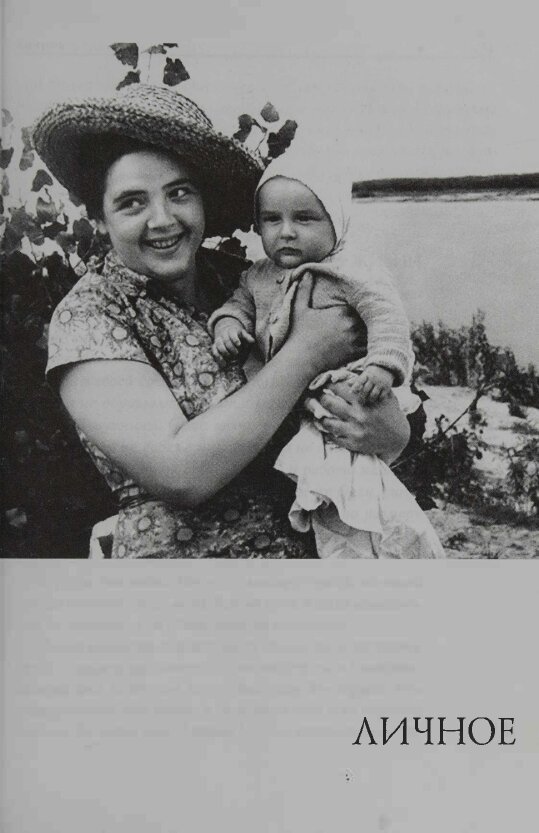

Детских воспоминаний немного. Может, потому, что активно существую в «сейчас» и нет свободных клеточек для памяти. А может, дело в другом: я была такая послушная, тихая и безупречная, что и рассказать о себе особенно нечего.Дома на Арбате, где я родилась, уже нет. Это была трехэтажная развалюха. На последнем этаже располагалась 5-комнатная квартира. Мы с папой и мамой жили в двух смежных, довольно больших, комнатах. Родители были удивительно красивыми. И отношения между ними были красивыми. Друг к другу они обращались на «Вы»: «Зиночка, Вы…», «Шурочка, Вы…». Маму помню плохо. Это и понятно: ее не стало, когда мне было меньше восьми лет. Она — из русской семьи. Работала балериной в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, потом танцевала на эстраде. А закончив выступать, вела кружок модного в то время бального танца. По хозяйству нам помогала домработница Нюра. Запомнилось, как мама очень деликатно объясняла Нюре, что нужно обязательно чистить зубы. «Да я же чищу!» — возражала Нюра. «И где ваша щетка?» — удивленно спрашивала мама. На что Нюра невозмутимо отвечала: «Так я же вашей!» Из-за войны в ноябре 41-го мы покинули Москву. Был сформирован железнодорожный состав для актеров разных московских театров и их семей. В этом составе вместе с Театром Ленинского комсомола мы отправились в эвакуацию. Ехали в международном вагоне — ни до, ни после я в таком не ездила. До Ферганы добирались почти месяц. По дороге какие-то вагоны отцепляли — театры оставались в разных городах. Под Москвой вдоль пути стояли зенитки, а в самом поезде, как ни странно, продолжалась мирная жизнь, и ехавшая в соседнем купе костюмерша Аделя Павловна занималась со мной французским. В Фергане московская труппа стала играть спектакли по очереди с узбекской. Поселили нас в здании театра. Комнаты, в которых мы жили, до нашего приезда, очевидно, были гримерными. Каждое утро мама, несмотря на то что должна была вот-вот родить, проводила с актерами зарядку. Как сейчас вижу ее, идущую по фойе театра в беличьей шубке, Шубка уже потрепанная, но на плечах очень красивой мамы смотрится элегантно. Последний мой день рождения, который я отпраздновала с мамой, — 22 декабря 1941 года. Помню ее счастливое смеющееся лицо. На столе стоял необыкновенный разноцветный торт — как потом выяснилось, из ненавистной мне манной каши.

* * *

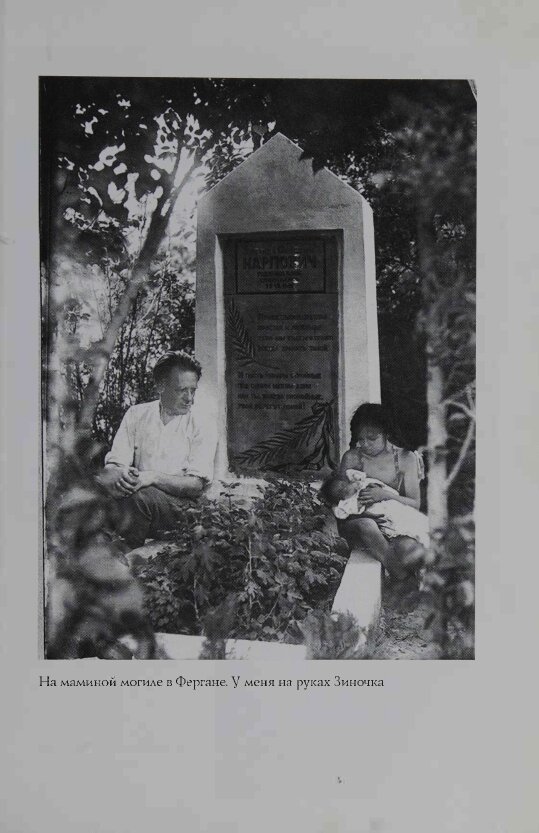

В Фергане — теплынь. Дивные розы на улицах. Очень добрый и гостеприимный народ. Во дворах — широкие деревянные кровати под пологом, а в комнатах — одеяла и подушки до потолка. Голову моют простоквашей. Жгуче-черные волосы заплетают в бесчисленное количество косичек. Но с бытом я столкнулась, когда уже не стало мамы. Ранним утром 14 марта 1942 года ко мне на кровать присел папа и сказал: «Маргуленька, у тебя родилась сестренка». Какие чувства вызвала во мне эта новость, не помню. Папа повел меня в роддом. Он вошел в здание и потом появился уже с каким-то «перевернутым» лицом. Мы возвратились домой. А на следующее утро я услышала, как папа с соседями обсуждал, «сказать Маргуле или не говорить?» Память запечатлела фойе театра, гроб с телом мамы и папу, повисшего на чьих-то руках… День рождения моей любимой сестренки совпал с днем смерти мамы. Актриса Театра имени Ленинского комсомола Тамара Хижнякова сочинила стихи, строчки из которых высечены на мамином памятнике: «Приветливая, светлая, Простая и любимая, Тебя мы будем в памяти Всегда хранить такой. И пусть чинары стройные Под синим небом Азии, Как ты, всегда спокойные, Твой берегут покой». В марте 1942 года папа написал письмо Соломону Михайловичу Михоэлсу. Это письмо я прочитала много лет спустя — после смерти уже не только мамы, но и папы.«Дорогой и любимый Соломон Михайлович! В дни, когда на меня обрушилось страшное несчастье, я не могу не обратиться за моральной помощью и поддержкой к Вам — к человеку, которого я горячо люблю, беспредельно уважаю и считаю своим, старшим другом и товарищем. 14 марта я потерял свою любимую жену Зиночку. Роды на рассвете этого дня прошли вполне благополучно. Операция после них — удаление последа — была сделана хорошо. А в 10 часов 10 минут утра, жена внезапно умерла от кровоизлияния в мозг. Вскрытие показало, что у нее была больная печень (но без внешних симптомов) и. беременность была ей противопоказана. В результате ребенок — девочка Зиночка — достался слишком дорогой ценой. Несмотря на исключительное отношение всего коллектива, и особенно Ивана Николаевича, Софьи Владимировны и Серафимы Германовны, несмотря, на ласку и заботу окружающих, мне так невыразимо тяжело, так мучительно. Мне хочется услышать от. Вас слова утешения и ободрения, без которых невозможно пережить эту катастрофу. Вы Зиночку знали немного, но, думаю, она оставила о себе светлое воспоминание. Она к Вам относилась так же, как я. Потеря ее для меня — страшный и непоправимый удар. Нет человека, с которым я прожил неразлучно 12 лет. Она была мне не только любимой женой, матерью моей любимой дочери — она была настоящим другом. И остался я теперь один с двумя дочками. Не могу осознать происшедшее. Страшно поверить в него. Простите, что изливаю Вам свою душу. Простите, что часто беспокою Вас своими несчастьями. Но мое отношение к Вам дает мне на это право. Горячо целую Вас и Анастасию Павловну. Любящий Вас Эскин».

* * *

Когда папа решился взять из роддома Зиночку, я была счастлива. А он пришел, положил ее на тахту, сел и закрыл лицо руками. Но всегда деятельный папа не мог долго страдать. Он нашел женщину, на несколько дней раньше мамы родившую сына, договорился, что она будет кормить Зину. А сам (ему такие поступки были свойственны) взял на себя ответственность и за эту семью: Зинину молочную маму, ее сестру и двоих детей — 9-летнюю Аллу и младенца Жорика. Бывало, мы с Аллой съедали часть детского питания, которое выдавали для малышей. Нам не хватало столовского супа «затирухи» (думаю, это была вода, заправленная мукой, — но вкусно!). Весь театр помогал папе воспитывать меня. Театральный плотник смастерил из неокрашенных досок кроватку для двух младенцев. Ее ставили в парке на скамейку, а мы с Аллой «хозяйничали». Вечером, укачивая Зину, я бродила по театральному фойе, заглядывала в зал. Спектакли смотрела по сто раз. Саму меня никогда не тянуло на сцену. Мешали зажатость и стеснительность. Но в эвакуации я играла с Софьей Гиацинтовой и Иваном Берсеневым в «Норе» Ибсена. В Москве эту роль исполнял мальчик — Сева Ларионов. А в Фергане взяли меня. На первых порах помогала мама. Когда ее не стало, кто-нибудь из актрис заплетал мои волосы в толстые косы и делал из них корзиночку, укладывая ее близко к лицу. Прическа мне очень нравилась. После того как мы вернулись в Москву, я сыграла в спектакле всего несколько раз. Потом мудрый папа решил, что не стоит мне увлекаться театром. И я абсолютно спокойно перестала играть. Сцену я полюбила только лет в шестьдесят.* * *

Серафима Бирман, Иван Берсенев и Софья Гиацинтова помогли папе после смерти мамы, когда он решил вызвать из Москвы в Фергану бабу Ирину. Ирина Адольфовна Аусберг была очень близким нашей семье человеком. Моя мама, очевидно, предчувствуя свою смерть, писала ей: «Дорогая Иринчик, если со мной что-то случится, надеюсь, ты поможешь воспитать Маргулю». Мама и не подозревала, что, кроме Маргули, надо будет еще воспитывать маленькую Зину. Баба Ирина приехала в Фергану со своим мужем дядей Эдей. Они были прибалтийскими немцами, и, чтобы им разрешили во время войны отправиться в Фергану, надо было приложить немало усилий. Поручителями за бабу Ирину и ее мужа как раз выступили знаменитые актеры. Баба Ирина — это отдельная страничка. В 18 лет она приехала в Россию и работала бонной в большой русской семье Мануйловых, в которой было 8 детей. Старшим она быстро стала подругой. С этой семьей баба Ирина на всю жизнь сохранила дружеские отношения. Мы часто бывали на мануйловской даче в Отдыхе. Там, на террасе, накрывался огромный стол, за который садились все — и домашние, и гости. Наверное, с тех пор я обожаю, когда в доме много народа и все вместе сидят за столом. К сожалению, в этом все меньше испытывают потребность мои дети и внуки…* * *

Из Ферганы мы уехали еще во время войны — в 43-м. В дорогу гостеприимные узбеки дали нам мешки с грецкими орехами. Мы, дети, в поезде продырявили эти мешки и тихонько таскали из них орехи. Приехав в Москву, я впервые пошла в школу. А папа начал работать заместителем директора в Театре Ленинского комсомола. На Арбате жить почему-то было нельзя, и мы поселились на улице Немировича-Данченко в доме, который называли Бахрушинским. Мы жили в бельэтаже, но достаточно высоко. Квартира состояла из пяти или шести комнат, одна из них принадлежала папиной маме, бабушке Саре. И вот в этой 29-метровой комнате жили: папа, бабушка Сара, которую папа тоже вызывал в Фергану, сестренка Зина, я, баба Ирина с мужем, помогавшая нам по хозяйству женщина и завхоз театра. Я спала на металлической кровати. Это была сетка, установленная на четырех кирпичах. Сначала ее поставили на восемь — по два друг на друга, но испугались, что кровать окажется неустойчивой, и оставили четыре. В этой, я бы сказала, очень коммунальной квартире помимо комнат были огромный коридор, ванная и кухня. Рядом с газовой плитой на кухне висела записная книжечка и на такой же привязи болтался карандашик. Каждый записывал, когда включил газ и когда выключил. И никому в голову не приходило заподозрить, что кто-то указал меньшее время. Думаю, наше семейство было наиболее интеллигентным. При этом папа считал, что выйти в трусах (а какие тогда шили семейные трусы, известно) — вовсе не зазорно. Бабушка стыдила его, но он отвечал, что находится в своей квартире. У папы было ужасно неспортивное и бледное тело. Даже на курорте, на взморье, куда вывозили нас с Зиной, он ходил в пиджаке. Поскольку ванная в квартире была общей, то мылись там все жильцы. Ирине Адольфовне, по-немецки чистоплотной, казалось невозможным купать нас в ванне, которой пользуются еще человек пятнадцать-двадцать. Поэтому она водила нас в соседний дом — Дом артиста. Это актерский кооператив, где жили мхатовцы. Там же была квартира у театрального администратора Леонида Салая и его красавицы-жены Наташи. Дядя Леня знал все наши сложности — в эвакуации мы оказались вместе. Своих детей они не имели, поэтому Наташа занималась нами. Баба Ирина приводила нас мыться в их роскошную квартиру.* * *