Владлен Бахнов [Владлен Ефимович Бахнов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ВЛАДЛЕН БАХНОВ

*

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Владлен Бахнов

Серия основана в 2000 году

C июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

*

Редколлегия: Аркадий Арканов, [Никита Богословский], Владимир Войнович, Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог, наук Владимир Новиков, Лев Новоженов, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко, академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта Юрий Кушак

Дизайн обложки Ахмет Мусин

В книге использованы материалы из семейного фотоальбома

© Н. Морозов, Л. Бахнов, наследники, 2005 © Н. Морозова, Л. Бахнов, Ю. Кушак, составление, 2005 © ООО «Издательство «Эксмо», 2005

В обстоятельствах жизни

Началось все дело с песенки.После себя отец оставил множество папок с рукописями, музыкальную коллекцию и вентиляторы. Вентиляторов оказалось очень много. Наверное, если запустить их все разом, они заглушат любую музыку и, разметав, заставят плясать содержимое папок. История же вот какова. Во времена расцвета «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты» (помните: «Хорошо смеется тот, кто смеется по средам»?) папа часто ездил в разные города с выступлениями — «выездные заседания Клуба ДС» собирали в ту пору огромные залы и даже стадионы. Так вот. У всякой медали, как известно, имеются две стороны. Одна — это переполненные дворцы культуры, остроты, успех. Другая — ночь в гостинице. То есть все бы оно ничего, если бы не бессонница, которая преследовала отца всю жизнь. Снотворное он потреблял килограммами, но это даже дома не всегда помогало. А тут — новое место, то трамвай прогремит, то сосед всхрапнет, то в соседнем номере кому-то упасть захочется. Словом, в таких спартанских условиях он мог заснуть только при ровном шуме. А как его добиться? Правильно — с помощью вентилятора. И вот. приезжая в новый город, он первым же делом искал вентилятор. А возвращаясь — не пропадать же добру! — прихватывал его с собой. Поскольку предложения выступать следовали одно за другим, то в доме довольно скоро возник переизбыток этих электробытовых приборов. Поначалу папа нашел неплохой выход — дарить лишние вентиляторы кому-нибудь из знакомых. Например, на день рождения. А потом перестал это делать. И тут я его, кажется, понимаю — все-таки что-то такое не то, когда человек раздаривает всем вокруг одни вентиляторы. Какое-то в этом, наверное, можно увидеть излишнее упорство. Но почему он всякий раз покупал новый вентилятор вместо того, чтобы завести один и возить его с собой? Как-то я напрямик спросил его об этом. Отец лишь пожал плечами. Дескать, сам подумай, разве это не смешно — ездить выступать с вентилятором?..Александр Галич

Трудно писать об отце. А уж анализировать, ставить оценки тому, что вышло из-под его пера (а ведь именно это предполагает жанр предисловия)… Может, я, конечно, и критик, но, извините, не до такой же степени! Тогда о чем же писать? Не знаю… Как-то в Переделкине (тогда обычный писатель еще мог себе позволить прожить в Доме творчества два, а то и три срока) на прогулке он вдруг продекламировал:

В шутливой преамбуле к одной из брошюрок «Библиотеки Крокодила» отец написал так: «Я, Бахнов Владлен Ефимович, родился в 1924 году в Харькове. И в дальнейшем, сколько бы раз мне ни приходилось писать свою биографию, я обязательно начинал ее с вышеуказанной фразы, ставшей просто литературным штампом. А со штампами надо бороться». Со штампами — да. А вот с фактами бороться труднее. В паспорте у отца стояла дата его рождения: 20 июня 1924 года. Между тем родился он действительно в указанном году, но только 14 января. В чем тут дело — я не знаю. Но что считать фактом? Фактом, я думаю, можно считать имя. Появись он на свет не в январе, а в июне, его бы, возможно, назвали бы как-нибудь по-другому. В январе 1924-го умер Ленин. Отцу в ту пору было семь дней. «Владлен» означает «Владимир Ленин». Его мать (и, стало быть, моя бабушка) Анна Самойловна была вполне советским человеком, членом партии с 1918 года. Вырос он без отца, в огромной харьковской коммуналке. где сокращенный «Владимир Ленин» быстро трансформировался во вполне привычное, некраснознаменное «Владик» («Владька», как называли его друзья). В двенадцать лет он лишился ноги — попал под трамвай. Ногу ампутировали до колена. Помню, в юности у меня нередко вызывала протест привычка отца из всех вариантов развития событий предполагать наихудший — пока наконец не доперло, откуда это идет. «Что такое «пессимист»? — Хорошо информированный оптимист»… Для большинства из нас «наихудший вариант» — это все-таки достаточная абстракция. Он же был «информирован» о вполне реальной возможности этого «варианта» куда как рано… Бабушка рассказывала, как на костылях он гонял с друзьями в футбол. Многие думали, что ногу ему оторвало на фронте. Но это не так. В 41-м году он оказался в эвакуации, под Талды-Курганом, в глухом казахстанском районе, где работал пионервожатым в интернате. Основную массу составляли дети-казахи из аулов, но были и русские, лишившиеся или потерявшие своих родителей. Голодные, агрессивные и чуть что перестававшие понимать по-русски ребята не поддавались никакому педагогическому воздействию. И тогда у кого-то из воспитателей родилась идея организовать кукольный театр. Куклы, естественно, были самыми примитивными, папа (ему тогда было 17–18 лет) сочинял скетчи на военную злобу дня (комедийные персонажи: Гитлер, Геринг, Риббентроп и т. п.). Затея возымела бешеный успех как внутри интерната, так и вне его — ребята оказались «при деле», и вскоре «театр» стал разъезжать с выступлениями по районам. Кроме смеха и аплодисментов, труппа вознаграждалась и вполне телесной пищей: гостей кормили. Произошел такой забавный случай. На одном из выступлений (война! глухой казахский аул!) к папе подошел человек и сказал, что он из агентства по охране авторских прав. «Чьи это скетчи?» — спросил он. «Мои», — ответил папа. «Охранник» аж присел от удивления. «Тогда вы обязаны получать деньги!» — наконец вымолвил он. Как будто отец только и делал, что искал способов уклониться от этой своей «обязанности».

В сорок третьем году отец поехал в Москву поступать в Литинститут. Кажется, ему не хватало года до среднего образования. Тем не менее его взяли. На поэтический семинар. …Одно из моих детских воспоминаний. Год эдак 55-й — 56-й. Мы тогда жили на Полянке. Комната. В центре — круглый обеденный стол, когда приходят гости, его раздвигают. Зима, вечер. К нам пришел гость. Все как-то по-особенному рады, не совсем понятная эта радость передается и мне. Гость немножечко странный — невысокого роста, кругленький, в шинели — военный? — но почему-то шинель черного цвета, а на голове что-то тоже круглое и черное — то ли шляпа почти без полей, то ли видавшая виды шапка. И вот мы сидим за столом — шутки, смех, пуще всех смеются папа и этот вот круглый гость. Хрипловато так смеется и длинно, будто рубанком стружку ведет. Потом все заняты его локтем, куда-то он им влез — то ли в салат, то ли в чужую тарелку. Потом он вынимает футляр с очками, и оттуда же, из футляра достает узкие листочки бумаги. Все затихают. И каким-то необыкновенным, совестливым[1] голосом гость начинает читать стихи. «Совестливым» — это я не сейчас придумал, а уже очень давно нашел слово, которое, как мне кажется, точнее всего передает то мое детское впечатление. А гость — это Эма Мандель («Эмка» — говорил отец, «Эмочка» — мама), он же — Наум Коржавин, сокурсник отца и друг с литинститутских времен. Возможно, это была первая встреча, когда тот вернулся из ссылки… Кроме Коржавина одновременно с отцом в Литинституте учились Юрий Трифонов, Владимир Тендряков, Наум Гребнев, Александр Межиров, Расул Гамзатов, Венедикт Сарнов, Макс Бременер, Евгений Винокуров, Владимир Солоухин, Николай Старшинов, Юлия Друнина, Григорий Поженян, Вадим Сикорский, Константин Ваншенкин. В общем, среда была творчески разнообразной и, что там о ком ни говори, талантливой. Отец любил вспоминать студенческие годы. И не только, я думаю, потому, что с ними связана молодость, всеобщее нищее братство… Это сейчас Литинститут — просто один из вузов, выпекающих молодых специалистов. В те времена было по-другому. Вокруг Литинститута паслось масса народу. На знаменитые литинститутские капустники было не пробиться, слухи о каждом из них потом еще долго будоражили молодую Москву. Отец с его природным остроумием и талантом пародиста быстро сделался едва ли не главным заводилой этих «мероприятий». Шуточные стихи, песни, «пёрлы», передаваемые потом из уст в уста…

…В 1946 году отец познакомился с Яковом Костюковским, тогда ответственным секретарем «Московского комсомольца!. Впрочем, выяснилось, что они уже знакомы — десять лет назад были в одном пионерлагере под Харьковом. Встреча оказалась судьбоносной. И по сей день меня, случается, спрашивают* «Тот самый Бахнов. который Костюковский?» Старая хохма. Из тех времен, когда сочетание этих двух фамилий звучало по радио чуть ли не каждый день. Дуэт Бахнов — Костюковский просуществовал больше полутора десятков лет. Соавторы, быстро ставшие друзьями, нашли, наверное, единственно возможную для сочинителей их плана «экологическую нишу» — стали писать для эстрады. Почти все, что исполняли Тимошенко с Березиным (Тарапунька и Штепсель) с конца 40-х до середины 60-х, написано Бахновым и Костюковским. Писали они и для Райкина, и для Мирова и Новицкого, и для Шурова и Рыкунина… — практически для всех тогдашних «звезд». Их репризы повторяли конферансье, сочиненными ими сценками смешили цирковых зрителей легендарные Карандаш. Олег Попов, Юрий Никулин… Кстати, о цирке. Детскую любовь к нему отец сохранил, кажется, на всю жизнь. Но вот какая штука. Тот, самый первый, детский, харьковский цирк (а это был конец 20-х — начало 30-х годов) начался для него со зрелища… партийной чистки. В Харькове какое-то время эти чистки проходили в здании городского цирка (ну чем не Кафка!), и папина мама, обязанная посещать эти мероприятия, брала его с собой. Чистка — это получалась как бы первая часть большой цирковой программы, и ее надо было высидеть, чтобы, не платя за билет, наслаждаться второй, главной частью. Такой вот — чем, кстати, не цирковой? — номер… Впрочем, кто знает, какая часть на самом деле была главной?.. Быть может, сила его любви к цирку происходила как раз от ожидания — от того, что клоуны, жонглеры и прочие укрощенные звери давались как бы в награду за долготерпение? Жалко, я не спросил, о чем он думал, когда, забравшись куда-нибудь на верхотуру, глядел на цирковую арену, временно превращенную в место партийных ристалищ. Слушал? Фантазировал? Или научился просто так отключаться? Не этот ли детский опыт отозвался в «Снах Веры Павловны» из «Опасных связей»?.. …Бахнов — Костюковский писали также и пьесы (например, «Миллион единственных друзей», которую поставил Виктор Драгунский, в ту пору эстрадный режиссер), и песни (ну, хотя бы такие, как «Мой старый парк». «Песенка влюбленного шофера». «Бесконечная песенка», «Тыдая»…), музыку к которым сочиняли Никита Богословский, Кирилл Молчанов, а исполняли Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Ружена Сикора, Бунчиков и Нечаев… В общем, это была известность, если не сказать — слава. Кое-что перепадало и мне — например, походы в цирк, куда нас пропускали без билета и усаживали на лучшие места. Или та нескрываемая зависть, с которой меня спрашивали во дворе: «А кто это к вам вчера приходил — Тарапунька?» Из комнаты на Большой Полянке мы переехали в кооперативный писательский дом у метро «Аэропорт». В том же доме обосновались и Костюковские. Можно было работать, не выходя за пределы одного двора (прежде вершить творческий процесс отец ездил к «Костюкам» — там все-таки было две комнаты). Жить делалось лучше, жить делалось веселей. Заработки были верными, связи — наработанными, заказы не иссякали, друзей — пол-Москвы, если не считать Ленинграда, Киева и некоторых других городов… Бахновым — Костюковским был опробован и еще один перспективный жанр — кинокомедия («Штрафной удар». Студия им. Горького, 1961, режиссер В. Дорман). Чего еще надо — катись себе по накатанной дорожке. Вот тут-то веселый дуэт Бахнов — Костюковский и распался. В сорок лет отец решил начать все с начала. Почему? Мне так кажется, что дело тут в жанре. Сатирик побеждал юмориста. А эстрадная сатира становилась тесна. Учитывая специфику той действительности, которую ему предстояло сатирически отражать, ничем особо хорошим это не угрожало. Система, построенная на лжи, крови и вопиюще противоречащая здравому смыслу, страдала, как это ни странно, фантастическим комплексом неполноценности. Что делает сатирик? Говоря высоко — упорядочивает мир, противостоит хаосу и абсурду. Если употребить более привычную лексику — называет вещи своими именами. Но вот этого-то система пуще всего и боялась — что вещи будут названы своими именами и всяк, кому не лень, сможет увидеть то, что она изо всех сил скрывает. Тяжелый крест — родиться сатириком в этой стране. Будет тут вам бессонница! И вентиляторы…

Тем временем сняли Хрущева. На смену дуэту «Бахнов — Костюковский» пришел другой дуэт с теми же инициалами — «Брежнев — Косыгин». Сейчас это может показаться странным, но сразу после Никиты эти двое казались либералами. После скандала на выставке 30-летия МОСХа, бесконечных идеологических проработок то Евтушенко с Вознесенским и Аксеновым, то Виктора Некрасова, то Марлена Хуциева… Помню, как Арсений Тарковский, живший на одной с нами лестничной площадке, возник в дверях и радостно сообщил: «Как хотите, но если так, то я — косыгинист!» В руках у него была газета с новой экономической программой. Анекдот того времени (якобы английский). Встречаются двое. — Ты слышал новые анекдоты? — Нет. А ты? — Тоже нет. — Ну и правительство! Увы, как мы знаем, «правительство» не ударило лицом в грязь. Анекдоты про Брежнева не замедлили с появлением. И все же с этой короткой и уже всеми забытой «брежневской оттепелью» отцу здорово подфартило. Отказавшись от работы на эстраду, он на некоторое время как бы завис в пустоте, пробовал то одно, то другое. Но все упиралось в одну и ту же проблему — непроходимости. И вдруг возникла отдушина. На книжные прилавки и в журналы хлынула фантастика. Это был подлинный бум. Открывшая новые горизонты перед писателями из свободных стран, она кое в чем подсобила и их собратьям из стран социалистического лагеря. А именно: дала возможность (или, по крайней мере, надежду) как бы на голубом глазу перебросить кое-что неугодное земной цензуре на другие планеты, в иные миры. Разве же это у нас? Это. сами убедитесь, даже в другой галактике!.. Отец еще раньше пытался что-то искать в этой области. Первый его рассказ назывался «Дневник такианского разведчика». Тогда еще не слышали про такой жанр — «антиутопия». Зато Уголовный кодекс украшала статья, карающая за лживые измышления, порочащие советский государственный и общественный строй… В таких обстоятельствах отец писал свои «фантастические» (намеренно ставлю здесь кавычки) рассказы 60-х годов — «Внимание, Ахи!», «Пятая слева», «Согласно научным данным» и другие. Эти рассказы печатались в модной тогда «Неделе», в журнале «Знание — сила», кое-где еще. Не сказать, чтобы они проходили гладко, цензура продолжала бдить, но все-таки… Публика реагировала тогда не так, как теперь, — каждая публикация вызывала шквал поздравительных звонков и даже писем. Общий рефрен: и как только это напечатали?! А потом была легендарная «шестнадцатая полоса» обновленной «Литературки», где года два подряд отец печатался едва ли не через номер. Сейчас говорят: этот «Гайд-парк при социализме» был придуман партийными чиновниками для того, чтобы общество, озверевшее от марксизма, могло где-то выпускать пар. И, что бы там ни воображали авторы-глупыши, в конечном итоге их труды все равно сыграли на коммунистов. Возможно, возможно, но… Это ведь как со спортом. Проводятся, например, международные соревнования по скоростному чесанию ушей в бассейне, и чемпионом становится человек, представляющий страну победившего тоталитаризма. Ему что же, рыдать от горя? Отказываться от чемпионства? Или вообще от соревнований? Мастеру своего дела… В общем, я совершенно не думаю, чтобы писатели, стремившиеся разуть читателю глаза на то, что вокруг него происходит, были сколько-нибудь ответственны, что советская власть продержалась так долго. Как будто стоило бы им замолчать (в смысле — перестать печататься) — и она рухнула бы мгновенно! Но вернемся к «шестнадцатой полосе». Отец стоял, что называется, у ее истоков. Много лет спустя он не без само-иронии напишет: «Нас было человек 15, и я себя чувствовал поначалу в этой компании неуютно, потому что был самым пожилым и опытным по части перестраховки литератором. Я уже знал, какой рассказ может пройти, а какой — нет И первой, а может быть, и главной удачей нашего отдела было то, что руководить им стали не такие наученные горьким опытом перестраховщики, как я, а молодые отчаянные Витя Веселовский и Илья Суслов». Не знаю, как там насчет «перестраховщиков», но представить себе отца в роли руководителя, пусть даже самого прогрессивного, я, как ни тужусь, действительно не могу. Он не любил и, я думаю, не очень-то и умел общаться с начальством. Ему вообще было трудно с людьми, лишенными чувства юмора, а тем более — с оставляющими его за дверями своего кабинета. Фразу типа: «А я вам как коммунист коммунисту заявляю, что в этом рассказе нет ничего недозволенного!», которую, случалось, побагровев, бросал очередному дежурному редактору Веселовский (и которая, кстати, иной раз действовала лучше любых аргументов), — такую вопиюще шаблонную фразу он вряд ли способен был бы произнести, даже если бы и числился коммунистом. Достоинство это или недостаток — не знаю. Жить, во всяком случае, это не помогало. Как бы то ни было, в пору расцвета «шестнадцатой полосы» отец был едва ли не самым многопечатаемым на ней автором. Да даже и без «едва ли». Тогдашнюю популярность этой «полосы» можно сравнить разве что с нынешней славой Аллы Пугачевой — выступления «Клуба 12 стульев», я уже говорил, собирали целые стадионы. Соответственно гремело и папино имя. Несколько лет он работал, как говорится, для души. В 70-м вышла его книга «Внимание: АХИ!», которую составили «фантастические» рассказы и повесть «Как погасло солнце». Оформлял книгу уже сильно опальный к тому времени Вадим Сидур. Обложка была бумажная, и тираж по тем представлениям крошечный — каких-то 30 тысяч, и раскупили ее мгновенно. И тут я не могу не вспомнить случай, который произошел много позже, в раннеперестроечные уже времена. Познакомили меня с нашим бывшим соотечественником — года на три старше меня парень, программист, живет в Штатах, приехал сюда посмотреть, что и как, вспомнить молодость. Тогда подобные визитеры были еще редкость. «Как — поразился он, — так вы — сын Бахнова? Того самого?!» «Какого, — спрашиваю, — «самого»?» Отца к той поре уже почти не печатали, правда, какое-то время назад он писал с Гайдаем сценарии для его фильмов, — но кто же помнит фамилии сценаристов? «Ну как же, Дино Динами, Огогондия — «Как погасло солнце»… Это ведь его повесть?» — «А в чем дело?» — «Да я же ее чуть ли не наизусть помню! У меня ее на ночь брали, очередь выстроилась, чуть было не зачитали. Я с собой почти ничего не взял, а ее хотел провезти, только не удалось — на таможне отобрали, тогда, помните, увозить разрешалось книги только до семьдесят пятого года». Книга, а особенно повесть проскочила действительно чудом. Спохватившись, заведующего редакцией чуть ли к не уволили, а ведущий редактор получила выговор. В «Новом мире» книгу отрецензировали положительно. Открою маленький секрет. Первоначально «Как погасло солнце» было не повестью, а сценарием фильма. Отец вообще очень любил Чаплина, а особенно — «Великого диктатора». Думаю, воспоминания об этом фильме, виденном на каком-нибудь закрытом просмотре, были одним из тех моментов, что вдохновили его на создание собственной комедии о диктаторе. Времена как раз были обнадеживающие — 65-й — 66-й годы, отчего бы не попробовать? Заявку приняли. Ставить фильм должен был Вениамин Дорман. Но тут как раз прогремел процесс Синявского и Даниэля, обрушился XXIII съезд партии — ветры переменились. Сценарий долго мурыжили и в конце концов зарубили. Не знаю, как папе с Дорманом, а мне этот фильм как-то даже приснился. Успех наверняка был бы грандиозным. Впрочем, еще вернее фильм бы положили на полку. А студию лишили бы премии. Так что чиновники, ведавшие прохождением сценариев, вполне могли бы поставить себе галочку в графе «забота о людях». Почему того же самого не произошло с книгой? Выручил Мао, великий кормчий. С Китаем у нас тогда были отношения на грани «первой социалистической» войны. Папе предложили срочно окитаить повествование. Китайте, дескать, пока не поздно! Сравнивая текст в книге и в рукописи. я действительно нашел там «китайский след»: слова «порция мороженого» отец заменил на «чашку риса». Хуже досталось Сидуру: диктатора с именем европейца ему пришлось изобразить с монгольской бородкой и узкими глазками… Когда книга вышла, Зиновий Гердт (их с папой словесные дуэли или, точнее сказать, состязания в остроумии, ей-богу, стоили того, чтобы записать на видео, только вот о штуках таких в те годы еще и не мечтали) дал почитать ее Образцову. Прославленный кукольник пришел в восторг: «Сейчас, сейчас будем ставить «Как погасло солнце»! Немедленно делаем пьесу, где тут у нас договор?!» Увы, как говорится, и ах… Сергей Владимирович тоже, видать, не чужд был известных иллюзий. Куда там! Надвинулись глухие семидесятые, уже стало поздно пускать рис в глаза. Что до материальных дел. то гонорар за «АХИ» ушел на долги, и. кроме тоненьких «крокодильских» брошюрок, впереди ничего не маячило.

И тут отец встретил Гайдая. То есть буквально на улице, дорогой в магазин. Гайдай предложил ему распить бутылочку коньяка, а заодно спросил, не согласится ли он взяться за сценарий «Двенадцати стульев». Так началось их многолетнее сотрудничество. «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Инкогнито из Петербурга», «За спичками», «Спортлото-82» — по фильму каждые два года. Кроме последнего, все так или иначе — «по мотивам». Только несведущие люди могут полагать, будто в творческом плане над экранизацией работать легче, чем над оригинальным сюжетом. Но в смысле прохождения цензуры — действительно легче. Хотя и к экранизациям она будь здоров как цеплялась — сколько смешных ходов и реплик загублено хоть в тех же «Двенадцати стульях» и «Иване Васильевиче»! — но все же не так, как к «оригинальным» сценариям. Это понимали оба соавтора. Обращение к чужим произведениям было во многом вынужденным. Но вот что я хотел бы заметить. В упомянутом уже предисловии Б. Сарнов цитирует папину поэму, написанную в 1945 году и представлявшую собой откровенное подражание знаменитому в те поры «Рыжему Мотеле» Уткина. Там были главы: «Мотеле в «Молодой гвардии», «Мотеле студент». «Мотеле хочет печататься. или Консультация для молодых поэтов» и так далее. Ясно. что автор, в принципе, ведет речь о себе. И вот, обильно процитировав, критик спрашивает: «Зачем понадобилась ему эта маска? Что помешало ему вести рассказ о себе от своего лица — от себя, как это подобает лирическому поэту?» И далее следует очень тонкое наблюдение: «это сознательное, откровенное подражание чужой интонации, чужой форме, это стремление спрятаться за чужого героя оказалось для Бахнова на редкость органичным. В нем — быть может, впервые — проявился органически присущий ему дар имитации, передразнивания. С этого, в сущности, и начался будущий блистательный пародист Владлен Бахнов». Будучи целиком и полностью со всем этим согласен, я бы, тем не менее, поставил сюда еще одно слово — импровизация. Пародия — это, кроме передразнивания, еще и импровизация на заданную тему — недаром на протяжении всей жизни отец писал пародии, объединенные одной общей темой — стихотворением <Белеет парус одинокий». Сценарий «по мотивам» — тем более импровизация. Из всех направлений в музыке отец больше всего любил джаз — импровизацию в чистом виде. Правда, последние годы он, как и В. П. Аксенов, «больше торчал на классике», но это ничего не меняет. По-моему, в классике он тоже видел импровизацию — быть может, на тему джаза. Этот прирожденный дар импровизации, я думаю, все же несколько смягчал ситуацию. Отец, обладавший великолепной выдумкой, умением строить сюжет и видевший вещи зачастую с совсем неожиданной, парадоксальной стороны, был вынужден «танцевать» от чужой «печки». Наступал ли он при этом на горло собственной песне? Конечно. И терзался от этого, и ходил мрачный, и говорил: «Если б не в этой стране!..» Его записные книжки полны неосуществленных сюжетов. И все же «собственная песня» была и в экранизациях. Зритель чувствует такие вещи…

…Да, так шли семидесятые. В газетах поносили Сахарова и Солженицына (вопрос армянскому радио: что такое КПСС? — Кампания Против Сахарова и Солженицына), диссидентов, ЦРУ, израильскую военщину. В 73-м вышла вторая и последняя (если не считать трех «крокодильских» брошюрок) книга — «Тайна, покрытая мраком». Та же бумажная обложка, тот же тираж. Художник уже другой — Сидура к тому времени исключили изпартии (куда он вступил на фронте), обозначили диссидентом, и не только работы, но даже и имя его сделалось неупоминаемым. Печататься становилось все труднее — рукописи читали на просвет. Интересное было время! Специфическое. Литературное начальство боялось всего и вся. Сколько, например, мариновали в «Литературно рассказ, открывающий книгу, которая у вас в руках! А отчего? Да оттого, что кому-то чем-то он напомнил когда-то подвергшийся партийной критике рассказ Зощенко — а ведь историческое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», как тогда говорили, «никто не отменял». Или — вот уж совсем веселая история. Для одного рассказа папа долго сочинял фамилию, которой, как он говорил, «не бывает». Ладно, сочинил. Отдал рассказ Веселовскому. Тот говорит: «Не пропускают». Почему? Рассказ вроде бы достаточно безобидный. Оказалось, дело в этой самой невероятной фамилии. Такая фамилия существует, более того, ее носит международный обозреватель одной из центральных газет. И, стало быть, советская общественность может расценить эту публикацию как выпад против него, газеты или, не приведи бог. против международной политики нашей партии. Фамилию «Пумпянский» пришлось менять на «Пампунский». Или рассказ «Ни рыба, ни мясо». Некий автор приносит в редакцию рукопись своего романа под аналогичным названием. Переписка между ним. а позже его потомками и журналом затягивается на несколько столетий. И уже в очень отдаленном будущем на запрос пра-пра-пра… кого-то о судьбе романа «Ни рыба, ни мясо» приходит ответ: «Рукопись хранится в редакции. Просьба объяснить название. Что такое «рыба»? Что такое «мясо»?»… Казалось бы, автор высмеивает редакционную волокиту. Не тут-то было! Кому-то из начальства пришло в голову задаться простым вопросом: а что на это самое отдаленное будущее намечено нашей партией? Коммунизм? Так что же это, выходит, при коммунизме не будет ни рыбы, ни мяса?!! «То холодно, то жарко»… Время и впрямь зависло. Самый памятный звук — звук глушилки. Пилой о стекло. Эма Мандель… Вишняки… Илья Суслов… Галич… Войнович… По своей ли, по чужой воле — друзья уезжали. Вместо них оставались фотографии, глядевшие на отца из-за стекол книжных полок. Хороший вернисаж для компетентных товарищей. Изредка кружными путями приходили письма. Чаще приходилось довольствоваться слухами. Наступила «пятилетка качества». Я ее обозвал «пятилетка СТУкачества». В папином духе. Все чаще он ходил мрачный — он и прежде-то дома не бывал особым весельчаком — издержки профессии. Однако на людях остроумие по-прежнему не покидало его. Даже в самых экстремальных ситуациях. Как-то он лег в больницу на операцию. Операция была не из самых трудных, но повлекла серьезные осложнения, которые врачи больницы не распознали. Отец оказался почти по ту сторону. Спас его наш друг, доктор Глеб Захаренко. Когда отец вынырнул из шока, палатный врач стал его теребить: — Вы меня узнаете? Вы пришли в сознание? Вы можете сказать, о чем вы сейчас думаете? — Я не такой дурак, — ответил отец плохо слушающимся языком. В 78-м он написал «Опасные связи» (подзаголовок «Хроника времен застоя и натиска» придуман позже) — вещь столь же смешную, сколь и крамольную. Вот уж где он дал себе разгуляться! Между прочим, толчком для его бурной фантазии послужил реальный случай. Один вполне верноподданный, но решительный литератор, старый знакомый отца, недавно в очередной разженившийся, назвал своего сына в честь президента, а может, и короля я уже даже забыл какой именно «дружественной страны» — Сянгуром. При этом он втайне (о чем по секрету поспешил оповестить как можно больше народу) рассчитывал на ответный благодарственный жест — а именно на то. что растроганный монарх (или там президент) пришлет ему то. что нынче зовут «иномарка». Где-то он о чем-то таком то ли читал, то ли слышал. Партийное начальство высоко оценило международно-патриотический порыв литератора, выразив это в форме устной благодарности; невольный тезка его сына, поборов, видимо, естественные чувства, иномарки не прислал, а сын так и остался носить басурманское имя. Поскольку мы жили в одном доме, я был свидетелем, как счастливая мать катила коляску и приговаривала: «Сянгурчик! Ты мой Сянгуша!»… Потом его, с подачи лифтерши, вроде бы стали называть «Егор». А радетель братских уз между СССР и развивающимися странами вдруг взял да и эмигрировал в Америку… В повести, как вы сможете убедиться, эта история дана в совершенно преображенном виде. Да и литератора, кстати, в ту пору еще никак нельзя было заподозрить в склонности к перемене мест проживания… Никогда еще я не видел отца таким просветленным, как в то время, когда он работал над этим своим сочинением. И работал-то он над ним не так, как всегда — перед ним лежала не длиннющая общая тетрадь («амбарная книга»), а портативный магнитофон, на который он надиктовывал очередную порцию «клеветнических измышлений». Кассеты. а после и рукопись хранились в одному ему известном месте. Как-то недавно, поставив одну из папиных музыкальных катушек, вместо оркестра Каунта Бейси я вдруг услышал его голос, читающий главу из «Опасных связей». Тогда эта конспирация отнюдь не казалась излишней. Почему, закончив, он не пустил свою вещь в самиздат, не переправил, в конце концов, за границу? Так и слышу, как ее читают по какой-нибудь «Свободе». Сегодня легко рассуждать. Когда не боишься подставить ни своих родных, ни близких, ни соавтора, ни людей, дающих тебе работу. Он был очень ответственным человеком. Даже в самых что ни на есть мелочах…

…Веселовского «ушли» из «Литературки»… По Би-би-си сообщили, что погиб Галич. Кто-то передал со слов его жены Нюши: когда она уходила за покупками, а Галич оставался налаживать привезенную накануне телерадиоаппаратуру (по официальной версии он погиб оттого, что его ударило током, когда он ее пытался установить), он сказал: «Вот бы Владика сюда!»… Умер Трифонов… Такими сделались новости. Я видел, как все сужается круг папиного общения. «Уходят, уходят, уходят друзья, одни в никуда, а другие в князья»… С теми, кто «в никуда», все понятно. Их список открыл Илья Зверев (Изольд) — замечательный писатель, близкий друг, который помогал отцу освоить пути-дорожки в советские издания, рискующие печатать фантастику. Ушел он едва ли сорока лет от роду… А перед теми, кто несмотря ни на что сумел преуспеть в те годы, слишком трудно было не обнаружить собственную неустроенность. К тому же отец был человек деликатный — мне кажется, он боялся, что зрелище его неустроенности будет выглядеть как упрек чужому преуспеванию. Постепенно в доме у нас стали бывать только самые близкие люди. Нема Гребнев — судьба подарила им с отцом эту вернейшую дружбу, длившуюся с литинститутских времен. Сейчас они оба покоятся в Переделкине, рядышком, за одной оградой, а возле — два дерева, чуть ли не сросшиеся, прижавшиеся друг к другу… Из своего подмосковного Белозерска наведывался Сережа Кристи — человек потрясающего артистизма и обаяния, чьи песенки — «Жил-был великий писатель Лев Николаич Толстой», «Вот ходит Гамлет с пистолетом», «Я был батальонный разведчик» и другие наверняка слышал (а может, и сам в молодости певал) кто-то из читателей этой книги… Позванивал — последние годы он уже редко выбирался из дома — Вадим Сидур… Миша и Руфина Гинзбурги, Инна и Леня Ганелины, Эмиль Кардин, Михаил Львовский… — все старые, проверенные друзья. Обычно месяца два в году отец с мамой проводили в Доме творчества в Переделкине — дачи у нас никогда не было. Там он набирался кислорода и отыгрывался за московское затворничество. Лес, тишина, прогулки, треп за общим столом (соседи по столу выбирались очень придирчиво — каждому хотелось быть со «своими»). Рядом — Дом-музей Чуковского — утлая крепость высокой культуры, непрерванности времен. Наравне с пастернаковским он одухотворял всю писательскую округу. Мои родители были вхожи в этот Дом благодаря близкой дружбе с «Клариндой» — Кларой Израилевной Лозовской — бессменным секретарем Корнея Ивановича долгие годы, а потом хранительницей музея. Как и они, я тоже дышал его благодатным воздухом… Своими экспромтами, шутками отец старался подбодрить Клару, снять напряжение ежедневной борьбы хозяев Дома с Литфондом, нацелившимся прикарманить его для своих корыстных нужд. По вечерам подтягивались сюда друзья — обсудить животрепещущие литературные, политические и другие новости, почитать только что сочиненное. отдохнуть душой среди своих. Все, в общем, привыкли, что раз Владик Бахнов — значит, можно будет посмеяться. Думаю, для отца это было своего рода допингом — целый день он мог пребывать в обычном для себя мраке, а тут, привычно сознавая, чего от него ждут, заводился, и остроты начинали сыпаться как из рога изобилия. Публика веселилась. Веселился ли при этом он сам? Во всяком случае, это сильно походило на вдохновение. Или на разрядку. Многие его «перлы» потом гуляли по писательскому поселку и экспортировались в Москву. Вспоминаю один из «переделкинских» экспромтов:

В начале 80-х отец сдал в «Советский писатель» рукопись своей книги — «Опасные связи», конечно, туда не вошли. Был подписан договор, выплачен аванс, но, побив все рекорды по мариновке, книга так и не вышла. До перестройки сопротивлялись перестраховщики, когда она началась — «патриоты» (практически это оказались одни и те же люди), а потом вопрос решился сам собой: издательство развалилось. Отцу не раз советовали пойти в Союз писателей, поговорить с кем-нибудь из секретарей (не путать с секретаршами), проявить настойчивость… Он вроде бы соглашался: да, надо. Но все не шел. Хотя, в сущности, это был вполне заведенный порядок. Подумаешь, делов!.. В конце концов от него отстали. Кто-то, быть может, воспринимал это как гордыню, кто-то как проявление инертности и общего пессимизма. На самом деле это не было ни то. ни другое. Нет, поистине надо пожить в том времени, чтобы понять, что и как это было! Как я уже говорил, отец не любил общаться с начальством. Не только просить, но вообще общаться, входить в контакт. И объяснялось это не только его характером (хотя, конечно, и им!), но и некоторыми особенностями тех. кто тогда сидел в начальственных креслах. Во всяком случае, в Союзе писателей. Все это были люди системы. А система, как мы еще помним, была такова, что усидеть в начальственном кресле можно было только чем-нибудь себя запятнав. Участием в коллективном письме против Солженицына, в травле и исключении из Союза лучших писателей, в шельмовании «метропольцев», и так далее, и так далее. Ко всему этому отец относился очень серьезно. Один из его старинных друзей (подчеркиваю: друзей) выступил по телевидению против Солженицына, когда того выдворили из страны, — отец стал его избегать. Впрочем, среди друзей таких оказалось немного. В декабре 84-го он написал такие стихи:

К перестройке он уже выдохся. Пришли болезни. Ему не писалось. Тем не менее он ежедневно по нескольку часов сидел за письменным столом. Дело было, конечно, не только в здоровье. Зашаталась и пала система — главный предмет его сатирического внимания. как думал он о себе и о своем творчестве. Та самая стена, о которую он всю жизнь колотился лбом. К этому требовалось привыкнуть — перестроиться самому. Только что в себе перестраивать? Сознание? Опыт? Творческий дар? Умение видеть оборотную сторону любой медали?.. Хотя система системой, но писал отец все-таки не о ней. Как ни банально это звучит, но писал он о жизни. О ее иронии, парадоксах, бесконечном смешении добра и зла, глупости и разума, причин и следствий, кажущихся закономерностей и знаменитого, причем не только русского, «авось». И о разных людях, которые вынуждены жить — и выживать! — в этих странных, смешных, изнурительных, неописуемых, но всем знакомых обстоятельствах. В обстоятельствах жизни. За последние годы у отца составился цикл стихов, который он назвал «Послесловие к роману «Дон Кихот». Там есть «Монолог Санчо Пансы», «Монолог Дульцинеи», «Монолог стада» и другие. Есть там и «Монолог Дон Кихота» — напоследок хочу процитировать его целиком:

…Умирал он дома. За время болезни у него отросла борода. Когда все кончилось и он лежал на кровати со странно спокойным и заострившимся лицом. Мима Гребнева, жена его лучшего друга и ближайшая подруга мамы, не смогла удержаться от восклицания: «Господи! Как похож на Дон Кихота!..»

Леонид БАХНОВ

Отрывок из автобиографии

Как известно, человек произошел от обезьяны.

Однако не следует думать, будто именно так все и должно было случиться и человек не мог произойти пораньше от какого-нибудь другого представителя живого мира.

Мог, и неоднократно.

Давным-давно он мог бы произойти даже от простейших организмов. Но этого не случилось, потому что человек подумал: все равно простейшие не сообразят, что им нужно делать, чтобы стать человеком… Ведь они простейшие… и, воспользовавшись этим предлогом, он взял и не произошел…

Потом человек мог произойти от рыбы. Но вокруг было так красиво и приятно — вода, водоросли, ракушки разноцветные… А жизнь такая беззаботная, бездумная и разнообразная — то ты кого-нибудь съешь, то тебя кто-нибудь проглотит… В общем, ему очень уж не хотелось менять привычный образ жизни и заниматься эволюцией. Ему хотелось только ничего не делать.

«Да ну еще, происходить! — думал он лениво. — Что мне, больше всех надо, что ли? Другие вон не происходят, и ничего — живут в свое удовольствие… Успеется, произойдем!»

Это были хотя и ленивые, но откровенные мысли, которыми он ни с кем не делился. Вслух он говорил другое:

— Конечно, моя первейшая задача — произойти, и я ее выполню. Но, понимая, какое ответственное дело мне поручено, я должен действовать продуманно и неторопливо, дабы с честью оправдать возлагаемые на меня надежды.

А время шло… Появились ящеры. Они ходили по земле, плавали, летали. И человек вздохнул: ничего не попишешь, пора начинать происхождение…

Только от кого именно произойти? Можно от археоптерикса, который летает. А вдруг упадешь и разобьешься?

Тогда можно от ихтиозавра, который плавает. А вдруг захлебнешься и утонешь?

Нет уж, если происходить, так от тех, которые просто ходят по земле. Вон они какие здоровенные!

Но опять же: от кого из них произойти конкретно? От диплодока или бронтозавра? От индрикотерия или игуанодона? Аллах его знает, кто из них наиболее человекообразный!

А может, выбрать на свой страх и риск… А? Ну да, выберешь, произойдешь, а потом и сам рад не будешь. У одного вон шея длинная, у другого ноги короткие, у третьего голова маленькая, у четвертого брюхо здоровое…

И пока будущий человек лениво и придирчиво выбирал себе предка, звероящеры, потеряв надежду, стали вымирать.

А человек сказал:

— Вот как я разумно поступил, что не произошел от них! Я же предвидел, что они скоро вымирать начнут! А кому охота от вымирающих происходить? Тут ведь поспешишь — людей насмешишь.

И стал ждать он, кто еще на земле появится, от кого бы и произойти стоило…

Но какие животные ни появлялись, он все равно не решался выбрать. И льва он отверг — рыжий. И слона он отверг: нос длинный. И тигра отверг — полосатый. И медведя отверг: белого — за то, что не бурый, бурого — за то, что не белый…

Откровенно говоря, лень ему было происходить, да и страшно. Вот и все! Но он, конечно, этого не говорил, а говорил другое:

— Произойти — это и медуза может! А мне хочется не просто произойти, нет! Мне хочется в люди выбиться, человеком стать!

А тут уж обезьяны появились. И он понял, что если он сейчас не сделает того, что ему положено, могут быть большие неприятности.

И стал он жалеть обо всех упущенных из-за лени и перестраховки возможностях… Ах, какой выбор был! А теперь дождался — одни обезьяны остались. Так тебе, ленивому трусу, и надо! Происходи от обезьяны!

Иногда ко мне приходят Лень и Осторожность, которые часто ходят вместе. И случается, я бываю не в силах избавиться от них. Но я заставляю себя вспомнить, каким я мог стать человеком, если бы не ленился и не осторожничал тогда, когда был еще выбор… И вспомнив это, я становлюсь таким свирепым, что Лень и Осторожность пугливо раскланиваются и исчезают…

РАННИЕ СТИХИ И ПЕСНИ

* * *

Мото-цикл

Виллис ночью

Обыкновенная история

Стихи о грусти

Виллис-фронтовик

Стихи о первой любви

Стихи об исключении из правил

Стихи об одиночестве

Стихи о поезде метро

Мотеле-студент

(Глава из поэмы «Мотеле». Подражание)

С. Уткину

Все мы бежали в Америку — Такое уж это место. Все отплывают от берега. Милого берега детства. Все уплывают за счастьем. Зачем же охать и ахать? Нужно уметь прощаться Так, чтобы не заплакать. Чтобы не разреветься… А это не так легко. Мотеле смотрит на детство И машет ему рукой. Бывают же грустные мысли. Мотеле смотрит и машет. Оттуда приходят письма. Которые пишет мамаша. Все мамы народ упрямый — Ничем их не изменить. Все мамы — сплошная мама, И письма у них одни: «Здравствуй, родной сыночек!

Почему ты не отвечаешь? Я очень волнуюсь И очень За тобой скучаю. Не ходи без калош в сырость, А то заболеешь снова. Как у тебя с квартирой? Как у вас кормят в столовой?» Мама — наивная женщина. Но и Мотеле не без правил: И он калоши, конечно. Где-то в гостях оставил. Но этим никак не возьмешь его. Этим его не возьмешь: В мире столько хорошего. Что Мотеле не до калош.

Много хорошего, много На нашей веселой земле. Но жизнь не гоголь-моголь И не крем-брюле. Тревога нагрянет, забота ли, Хоть пропадай в беде. Но что вы смеетесь? Ведь Мотеле Не кто-нибудь, а студент. Бывает уж так горько. Что прямо плачет душа, А у Мотеле есть поговорка: Главное — это дышать. В комнате холодно очень, В комнате руки мерзнут, А над экватором ночью Большие тихие звезды. Выходит лев на охоту, Под рыжими лапами шорох. Мотеле, слышишь. Мотеле, Дышать — это хорошо. Ты видел Москву и Киев, Дыши — и не унывай. Где-то еще есть такие Канарские острова. Как там поют канарейки В зеленую тишину! Есть еще в мире реки, Где Мотеле не тонул. Все впереди, товарищ. Главное — не теряться. И ты отогреваешь Горячим дыханием пальцы. Тиканью ходиков в тон Где-то кукует кукушка, А уже какой-нибудь сон Незаметно залез под подушку. Снег метет за окном. Пролетает синяя птица. Мотеле все равно Что-нибудь да приснится. И бывают же сны иногда: Ему даже приснилось как-то. Что Негус ему передал Из Абиссинии кактус. Скажите вы мне на милость: Снится ему Абиссиния, И что в него влюбилась Адисабебская Негусыня. Но всякое может быть. Если вы заработали. Главное — это жить. Дай твою руку. Мотеле.

1945

Трезор

1959

* * *

1958

ПЕСНИ

Гимн студентов

1945

Песенных дел мастера

Пятнадцать консультантов

Замечательный народ

Припев:

Припев.

Припев.

Фаншета

(подражание Беранже)

Мадам Анжа

Коктебля[3]

В. Аксенову

Коктебель, 1963

Сложная личность

Печальный рассказ

о мореплавателе Колумбе

Колыма

С «Колымой» связана такая история. Дело было в Переделкине. В. Бахнов только что закончил писать эти стихи и пошел в комнату к друзьям — Науму и Миме Гребневым — и стал их читать с пылу-жару. Туда зашел Корней Иванович Чуковский — во время послеобеденной прогулки он любил заглянуть в Дом творчества к симпатичным ему людям, которые в это время там жили. Ему очень понравилось, и он выразил бурный восторг. Попросил еще раз прочитать и перепечатать для него экземпляр. Потом в течение нескольких дней К.И. декламировал «Колыму» каждому приходящему. Кончился срок путевки, Бахновы уехали из Переделкина. Вдогонку К. И. прислал свою книжку «О Чехове» с надписью: «Дорогому Владлену Ефимовичу Бахнову Корней Чуковский. 1968. На память о 2-м марте. Колыма».

Тут надо сказать, что, уезжая из Переделкина, В.Б. был под сильным впечатлением от казуса, который озадачил и самого К.И.: тот получил письмо от незнакомой женщины из провинции. Она писала, что в ее руках оказалась дореволюционная статья К.И. «Две души Максима Горького». К 1968 году статья звучала совершенно крамольно.

Эта тетка поставила условие: либо К.И. выплачивает ей крупную сумму денег, либо она отправляет статью куда следует.

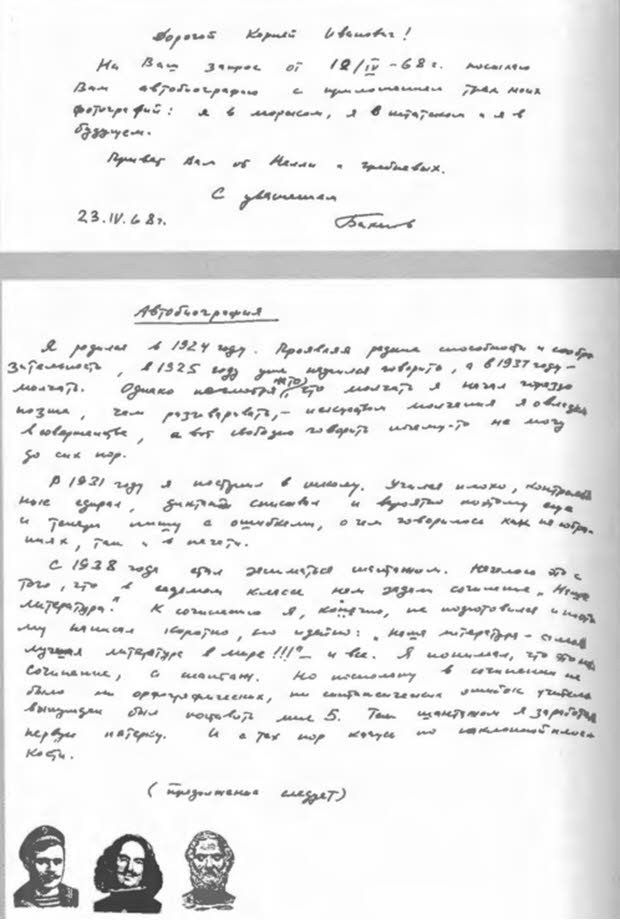

По получении книги от К.И. В.Б., развивая тему шантажа, отправил Чуковскому такое письмо:

«Если в Вашей библиотеке нет случайно Оскара Уайльда под редакцией К. И. Чуковского (приложение к журналу «Нива» за 1912 г.), я буду рад уступить вам эту книгу за 100 (сто) рублей серебром, ассигнациями или, в крайнем случае, керенками (английский фунт после девальвации не вызывает доверия). Надеюсь, указанная мною сумма не покажется Вам чрезмерной, особенно если учесть, что себе позволяет режим Смитта в Южной Родезии и зарвавшиеся оккупанты в Северной Иордании.

Деньги прошу переслать в фонд помощи оксфордским студентам, объявившим сидячую забастовку в знак протеста против введения цензуры на островах Фиджи.

Поправляйтесь. Корней Иванович, поскорей и помните, что ни одна, даже самая редкая болезнь не стоит того, чтобы ради нее рисковать здоровьем.

С уважением.

15. 4. 68».

К.И. ответил открыткой: «Дорогой Мадлен Ефимович. Вашей предшественнице я написал: Так как меня живо интересует духовный облик советских шантажистов и мазуриков, покорнейше прошу прислать мне Вашу краткую биографию в двух экземплярах — одну для меня, другую для прокурора». С той же просьбой я обращаюсь и к Вам. А в общем спасибо за дивное письмо — оно оказалось для меня лучшим лекарством. Я впервые вскочил с больничной койки и чуть не поколотил Клару (Клара Израилевна Лозовская — многолетний секретарь К.И. — Прим. сост.). Нежный привет милой Нелли! Ваш К. Чуковский».

Вскоре последовал ответ:

«Дорогой Корней Иванович! На Ваш запрос от 12.04.68 г. посылаю Вам автобиографию с приложением трех моих фотографий: я в морском, я в штатском и я в будущем (см. фото на с. 7–8 фотоальбома). Привет Вам от Нелли и Гребневых. С уважением. 23. 4. 68 г».

Отрывок из автобиографии

Я родился в 1924 году. Проявляя редкие способности и сообразительность, в 1925 году уже научился говорить, а в 1937 году — молчать. Однако, несмотря на то что молчать я начал гораздо позже, чем разговаривать. — искусством молчания я овладел в совершенстве, а вот свободно говорить почему-то не могу до сих пор. В 1931 году я поступил в школу. Учился плохо, контрольные сдирал, диктанты списывал и, вероятно, поэтому и теперь пишу с ошибками, о чем говорилось как на собраниях, так и в печати. С 1938 года стал заниматься шантажом. Началось это с того, что в седьмом классе нам задали сочинение «Наша литература». К сожалению, я. конечно, не подготовился и поэтому написал коротко, но идейно: «Наша литература — самая лучшая литература в мире!!!» — и все. Я понимал, что это не сочинение, а шантаж. Но поскольку в сочинении не было ни орфографических. ни стилистических ошибок, учитель вынужден был поставить мне «5». Так шантажом я заработал первую пятерку. И с тех пор качусь по наклонной плоскости. (Продолжение следует)_____

1968

ПЯТАЯ СЛЕВА

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

С некоторых пор я полюбил это небольшое кафе. Может быть, потому, что музыкальный автомат грохотал здесь не так оглушительно, как везде. А может быть, мне просто не хотелось даже случайно встретиться с кем-нибудь из моих бывших приятелей. Да, здесь я мог не опасаться: в такие места мои прежние друзья никогда не заглядывали.

Я приходил сюда каждый вечер и садился за угловой столик, откуда, слава богу, не виден был экран телевизора. Неторопливо потягивая виски, я думал о том, что денег у меня все меньше и пора бы что-нибудь предпринять.

Я приходил сюда в мрачном настроении, не видя никакой возможности поправить свои дела. А уходил уверенный в себе, как бывало в самые лучшие времена, и окрыленный волнующим предчувствием того, что меня вот-вот осенит какая-то невероятная, спасительная идея.

Переход из одного состояния в другое происходил не сразу и, поддаваясь регулировке, мог быть замедлен и ускорен по моему желанию. Да, я научился здорово управлять этим процессом с помощью виски. Черт возьми, как я люблю это божественное состояние вдохновенного подъема! Жаль только, что его нельзя зафиксировать и приходится создавать каждый вечер заново.

Иногда, чтобы отвлечься от проклятых мыслей, я принимался разглядывать посетителей. Они приходили, быстро пропускали рюмку-другую и исчезали.

Веселые или грустные… Удрученные или беззаботные… Я им всем завидовал, потому что они куда-то спешили, а мне, к сожалению, незачем было торопиться…

Но были здесь и такие, как я, никуда не спешащие завсегдатаи. Я давно обратил внимание на одного опрятно одетого пожилого человека. Я приметил его, потому что он всегда был один. Он не читал газет, не интересовался телевизором и вообще никак не реагировал на то, что происходило вокруг него.

Полузакрыв глаза, он о чем-то думал. И, видимо, мысли его были не такие мрачные, как мои, потому что время от времени он улыбался так радостно, словно вспоминал что-то веселое и приятное. А иногда улыбка его становилась растерянной, и он так сокрушенно покачивал головой, будто жалел о каком-то своем поступке.

Однажды мы с ним столкнулись в дверях. Он рассеянно взглянул на меня, извинился. Потом посмотрел внимательней, с каким-то удивлением. И с тех пор я нередко ловил на себе его взгляд и, даже отвернувшись, спиной чувствовал, что за мной наблюдают.

Меня это раздражало. Я подумывал, не поискать ли другое кафе. А потом разозлился. Со мной это бывает.

— Послушайте, — сказал я, неожиданно для себя самого подойдя к его столику, — я все время чувствую, что вы рассматриваете меня, и мне это не нравится!

Вежливый господин покраснел и рассыпался в извинениях. Он извинялся минут пятнадцать. А затем стал уговаривать меня пересесть к нему или же, наоборот, разрешить ему перейти за мой столик, где он мне все объяснит.

Я ответил, что согласен на любой вариант, если разговор будет недолгим. Тогда он начал благодарить меня и благодарил бы еще полчаса, если бы я не прервал его, попросив перейти к делу.

— Я еще раз прошу прощения за то, что досаждал вам, — сказал он. — Ноу меня такое чувство, будто я вас знаю, причем знаю хорошо. А в то же время мне незнакомо ваше лицо, хотя иногда мне начинает казаться, что мы уже когда-то встречались. Может быть, вы киноактер? Может быть, я вас видел в гриме и поэтому не могу сразу узнать?

— Нет, я не киноактер. Ноу меня отличная зрительная память, — сказал я. — Поверьте, мы никогда не встречались.

— Странно. Вы говорите, что мы не встречались. Но даже то, как вы произнесли эти слова, мне тоже знакомо. Разве это не удивительно?

Я пожал плечами.

— Может быть, просто совпадение.

— Извините, но это не так. И пока я не пойму, почему мне кажется, будто я вас знаю, я не смогу успокоиться.

— Ну хорошо. Я живу в этом городе много лет. Вы в конце концов могли меня где-то видеть.

— Да нет же! Поймите, у меня такое чувство, будто я знал вас хорошо, — он подчеркнул последнее слово. — Может быть, у нас было деловое знакомство?

— Вряд ли, — усмехнулся я. — А чем вы занимаетесь?

— О. чем я только ни занимался! — с гордостью ответил он. — Но если вы не против, мы могли бы познакомиться. Меня зовут Рейдж Овер.

— Очень приятно. Джеймс Нободи, — назвал я первое попавшееся имя.

— Рад познакомиться, мистер Нободи. Нободи? Ваше имя мне незнакомо. Откуда же я вас знаю? — Он помолчал. — Если вы не возражаете, я хотел бы спросить: а чем вы занимаетесь?

— Я астронавт, — быстро придумал я.

— О! Но, поверите ли, я ни разу никуда не улетал с Земли. Так что на вашем корабле мы никак не могли встретиться. И давно вы летаете?

— Всю жизнь.

— Теперь все рвутся в космос. А зачем? Я уверен, что если как следует пораскинуть мозгами, то и на Земле можно кое-что сделать. Нужно только небольшое везение и деньги.

— Довольно жесткие условия! — заметил я.

— Не спорю. Но деньги у меня для начала были, много денег. Я получил их от своего отца. А он их заработал, изобретя одну забавную штучку. Аккумулятор настроения.

— Аккумулятор настроения? — удивленно переспросил я.

— Да, да. — Рейдж Овер, конечно, не понял причины моего удивления и подумал, что я просто никогда не слыхал о таких аккумуляторах. — Теперь, видите ли, ими не пользуются, — стал объяснять он, — а когда-то на них был большой спрос. Этот по современным понятиям громоздкий аппарат был величиною с авторучку и легко помещался в боковом кармане пиджака или в дамской сумочке. Если вы почему-либо бывали взвинчены, чересчур возбуждены или взбешены — одним словом, выходили из себя, — излишки психической энергии шли на подзарядку аккумулятора, и вы успокаивались. То же самое происходило, если вас переполняла радость, — аккумулятор забирал все излишки. Но зато когда вы падали духом и у вас понижался тонус, аккумулятор возвращал вам накопленную им энергию, и вы снова чувствовали себя бодрым и полным сил.

— Страшно интересно, — сказал я, зная, что теперь во что бы то ни стало дослушаю до конца рассказ моего нового знакомого. — А что же произошло с этими аккумуляторами потом?

— Да ничего. Отец заработал кучу денег. А затем появились стабилизаторы эмоций, и аккумуляторы настроения вышли из моды. Вскоре отец умер, и я стал думать, что мне делать.

Я мог вложить деньги в какое-нибудь верное дело. Но это меня не интересовало. Видите ли, я по натуре предприниматель-первооткрыватель. Всю жизнь я занимался тем. что открывал новые сферы для предпринимательства. А потом появлялись более удачливые конкуренты, вытесняли меня, и я вынужден был опять искать и открывать…

Я не жалуюсь. Но должен честно признаться, что умение открывать новые сферы во мне гораздо сильней умения извлекать из этого прибыль.

Итак, я знал, что в наш век, когда предпринимательство проникло повсюду, осталась еще одна область, где есть шанс развернуться. Эта область — человеческий мозг. Вы, вероятно, слыхали, что, воздействуя на известные участки мозга, можно вызывать у человека определенные положительные эмоции: удовлетворение, радость, спокойствие, приятные вкусовые и обонятельные ощущения и так далее.

И вот я создал фирму «Дженерал эмошн». По желанию заказчика мы могли вызвать у него любое приятное чувство. Мало этого. Наша фирма сама выдумывала для клиентов редчайшие, утонченнейшие, изысканнейшие ощущения. Наши клиенты могли испытать то, чего не испытывал ни один человек. И хотя это стоило дорого, очень дорого, от посетителей не было отбоя. Я уже собирался открыть филиалы фирмы в других городах и странах… И вдруг появились конкуренты… Видимо, они лучше меня разбирались в психологии. И они додумались до того, что мне, к сожалению. не могло прийти в голову.

Как я уже сказал, в моей фирме клиенты могли испытывать только положительные эмоции. Конкуренты же. воздействуя на другие участки мозга, заставляли своих клиентов испытывать эмоции отрицательные: тоску, страх, ужас… Затем эти эмоции снимались, и подвергавшиеся испытаниям люди сразу чувствовали огромное облегчение и радость жизни. Вот это облегчение и было той положительной эмоцией, за которую посетители охотно платили деньги. Это может показаться странным. Но не забывайте, что мы имели дело с такими людьми, которые ищут острых ощущений. Наши клиенты все перепробовали — от вина до наркотиков, — и все им наскучило.

Вот у вас не болят зубы… Вы счастливы от этого? Нет. Но вы испытаете блаженство, когда больной зуб перестанет болеть. Вы ходите в туфлях, которые не жмут… Чувствуете вы от этого радость? Нет. Но если вы хоть час походите в тесных туфлях, а потом снимете их, какое острое наслаждение вы почувствуете! Ничто не сравнимо с этим мгновением!

Так вот, положительные эмоции через отрицательные оказались действенней, чем просто положительные… И вход к конкурентам стоил гораздо дешевле, потому что им не требовалось такой сложной аппаратуры, какая была в моей фирме. Моя клиентура перешла к конкурентам. А я, потеряв значительную сумму, ликвидировал «Дженерал Эмошн».

Но к этому времени у меня в голове созрела новая великолепная идея. Идея настолько многообещающая и простая, что я удивлялся, как до нее не додумались прежде.

Каждый хотя бы понаслышке знает, что существует вдохновение. Нам не известен его механизм. Мы знаем только, что озаренные вдохновением люди создавали бессмертные произведения, совершали гениальные открытия и в невероятно короткие сроки решали такие задачи, над которыми человечество билось столетиями.

Мы еще не научились вызывать вдохновение по заказу. Но знаем, что довольно часто вдохновение испытывают в определенном состоянии, а именно — в состоянии влюбленности. Искусственно же создавать такое состояние вполне в наших силах.

И я организовал новую фирму — «Вдохновение». Мне пришлось содержать огромный штат тайных агентов, работавших в разных лабораториях и научных учреждениях. Благодаря этим агентам я получал данные, что в такой-то лаборатории такому-то ученому поручена какая-нибудь сложная работа. Узнав об этом, я совершенно конфиденциально встречался с шефом этого ученого и объяснял ему, что с помощью фирмы «Вдохновение» его ученый может закончить свою работу в десять раз быстрей, но, разумеется, время — деньги…

Как правило, шеф соглашался, и этого ученого якобы для медицинского обследования присылали ко мне. Вся процедура занимала полчаса. Но от нас, сам того не зная, ученый уходил страстно влюбленным в одну из своих сотрудниц. (Вы сами понимаете, что дело тут не обходилось без гипноза, и аппарат для такого мгновенного внушения был изобретен специально по моему заказу.)

А дальше вдохновленный любовью ученый на какое-то время становился еще талантливей и, работая на полную мощность, творил чудеса. А моя фирма согласно контракту получала вознаграждение.

От клиентов не было отбоя. Каждому хочется, чтобы за его деньги на него работали с полной отдачей. Заказы сыпались со всех сторон. И я уже собирался открыть филиалы в других городах и странах… Но тут появились конкуренты. Ну как вы полагаете, до чего эти подлые люди додумались? Они завели своих собственных агентов и установили слежку за каждым, кто входил в мою фирму. Они подслушивали мои телефонные разговоры и перехватывали почту. Зачем? А вот зачем. Стоило моим конкурентам только пронюхать, что ученый N побывал у нас и влюбился в NN, как они любыми способами заманивали к себе несчастную NN и под гипнозом заставляли ее взаимно влюбиться в этого ученого. Понимаете?

Петрарка, безнадежно влюбленный в замужнюю Лауру, всю жизнь писал о ней сонеты. А тут, говоря фигурально, едва мой Петрарка успевал написать половину первого сонета, как сама Лаура приходила к нему с чемоданчиком в руках и объявляла, что в дальнейшем будет жить у него. Стал бы Петрарка писать после этого свои сонеты? Не думаю.

Так вот, теперь вы видите, какими коварными методами действовали мои конкуренты, чтобы меня разорить. Я платил огромные неустойки. И в конце концов вынужден был ликвидировать «Вдохновение», потеряв при этом значительную часть денег.

Но я не сдавался. Я думал, думал, думал… И. наконец, придумал как раз то, что мне было нужно.

Я решил стать продавцом чужих воспоминаний. Не знаю, известно ли это вам, но в память одного человека можно искусственно ввести воспоминания другого человека. И носитель чужих воспоминаний всю жизнь будет уверен, что все, что он помнит, действительно было с ним лично.

А теперь представьте себе, что у вас был миллион. Вы пьянствовали или неудачно играли на бирже, тратили деньги на женщин или, как я, занимались предпринимательством. Короче говоря, от вашего миллиона не осталось ничего, кроме приятных воспоминаний. Воспоминания очень интересные, но заплатить за них миллион дороговато, не правда ли? Ну а если вы можете получить эти воспоминания всего за сто долларов? Всего за сто долларов всю жизнь вспоминать, как вы растранжирили миллион! Представляете? И вот я создал фирму под названием «У вас был миллион!».

Вы могли выбрать любое воспоминание о том, как потерпели крах. Вы могли без конца вспоминать разорившие вас вакханалии или азартные игры, государственные перевороты или национализацию ваших заводов. Причем моя фирма вводила воспоминания не придуманные, а подлинные. Мои агенты по всему миру искали свежеразорившихся миллионеров, и те за весьма и весьма солидное вознаграждение продавали фирме свои самые подробные, детальные воспоминания. Согласно договору первоисточники восстанавливали в памяти картины своей прошлой жизни, специальные аппараты фиксировали эти картины и затем по мере спроса вводили их в память наших клиентов. Только за одни воспоминания я заплатил первоисточникам более ста тысяч. Но зато фирма «У вас был миллион» располагала большим количеством разнообразных воспоминаний, не вызывающих сомнения в их подлинности.

Фирма гарантировала, что очищенные от тоски по прошлому воспоминания не будут портить настроения и не утратят своей прелести и свежести. Гарантия давалась на сто лет. Лица, желавшие избавиться от полученных в фирме воспоминаний или поменять надоевшие воспоминания на новые, обслуживались вне очереди.

Дела у фирмы шли отлично. От клиентов не было отбоя. Я уже собирался открывать филиалы в других городах и странах… Но тут… да, да… туг появились конкуренты. На этот раз они действовали совсем нагло. Они не стали разыскивать разорившихся миллионеров и платить им за воспоминания бешеные деньги. Нет. конкурирующая фирма «Приятно вспомнить» находила моих клиентов и за гроши перезаписывала с их памяти те великолепные воспоминания, которые они получали в моей фирме. Фирме «Приятно вспомнить» не нужны были дорогие оригиналы, она довольствовалась дешевыми копиями. Но благодаря этому она могла затем торговать теми же воспоминаниями в пять раз дешевле, чем я. И все. И я разорился. На этот раз окончательно… А кстати, вы никогда не бывали в моей фирме?

— В вашей? Нет, — сказал я и, не выдержав, расхохотался.

Это было так неожиданно, что Рейдж Овер обиделся. Он даже оскорбился.

— Я не нахожу в моей истории ничего смешного, — сухо сказал он и, натыкаясь на столики, пошел к выходу.

— Вы знаете этого человека? — спросил я у старого официанта.

— Конечно. Это Рейдж Овер, у него здесь неподалеку табачная лавочка.

— Давно?

— Да, пожалуй, лет тридцать. Эту лавочку ему оставил его отец.

Кафе закрывали. На улице моросил дождь. Из-за Рей-джа Овера я не успел сегодня напиться до вдохновенной веры в себя.

И откуда мог знать этот бедняга из табачной лавочки, что он весь вечер рассказывал мне мои собственные воспоминания, которые я продал разорившим меня конкурентам! В виде исключения они заплатили мне за них столько же, сколько я сам когда-то платил бывшим миллионерам. Конкурентам было очень приятно купить у меня мой последний товар.

А впрочем… Впрочем, может быть, я и сам живу чьими-то чужими воспоминаниями. Кто знает!..

ВНИМАНИЕ: АХИ!

Прошло время споров, малоубедительных гипотез и догадок. Теперь уже точно установлено, что на Сигме-3 в стародавние времена существовала высокоразвитая цивилизация и далекие предки современных полудиких жителей Сигмы-3 умели и знали то, что снова узнают здесь только через много тысячелетий.

Неизвестно, почему прежние сигмиане с такой тщательностью хранили всякие исторические документы и даже подшивки газет в стальных герметических капсулах зарывали глубоко в землю.

Но как только мы нашли эти капсулы, прекратились споры, и нам открылась поразительная история расцвета и падения цивилизации на Сигме-3.

Всегда предполагалось, что резкой деградации общества обязательно должны предшествовать какие-нибудь трагические события. Космическая катастрофа, географический катаклизм вроде всемирного потопа, или обледенения планеты, или, наконец, войны.

На Сигме-3 ничего подобного не было.

Все началось со смехотворно пустякового судебного процесса. И если бы предъявленный потерпевшей стороной иск не был столь анекдотичным и мизерным, ни одна, даже самая жалкая газетенка не уделила бы этому разбирательству и трех строк.

Дело вкратце сводилось к следующему.

В столице Игрекении Марктауне на улице Синих Роз много лет находился единственный в своем роде Музей фальшивок. Демонстрировались в музее только подделки. Уникальные подделки редчайших произведений древности: фальшивые деньги разных времен и народов, фальшивые, но неотличимые от настоящих драгоценные камни. А главное — талантливые подделки полотен великих художников.

Многие подделки до того, как попасть в этот оригинальный музей, получали скандальную известность.

Посетители охотно приходили сюда. Обычным зевакам было интересно поглазеть на фальшивые деньги и полотна. Они с удовольствием слушали рассказы гидов о ловко обманутых коллекционерах и, поражаясь уплаченным за подделки суммам, не столько сочувствовали жертвам махинации, сколько завидовали удаче фальсификаторов.

А специалисты посещали музей, чтобы полюбоваться той ловкостью, с которой были подделаны шедевры, и лишний раз убедиться, что уж они-то, специалисты, знают, где настоящее произведение искусства, а где фальшивка. И уж их-то не проведешь.

И вот некий Дейв Девис, никому не известный молодой человек, вдруг обвинил Музей фальшивок в том, что вместо копии картины «Пища богов» всемирно известного художника Штруцеля-младшего в музее выставлен гениальный подлинник. Таким образом. Музей фальшивок ввел своих посетителей в заблуждение. Дейв Девис потребовал, чтобы суд, во-первых, разоблачил этот безобразный факт, а во-вторых, обязал владельца музея возместить ему, Девису, материальные убытки. А именно: плата за вход в музей —3 пуфика, поездка на такси в музей и обратно—6 пуфиков и подрыв веры в честность — 10 пуфиков. (Дейв утверждал, что всю жизнь дорожил этой верой и посему оценить ее ниже 10 пуфиков никак не может.)

Владельцу музея Луису Эллингтону не жалко было вернуть сквалыге Девису несчастные пуфики. Но дело шло о репутации музея. И Эллингтон, абсолютно уверенный в своей правоте, явился в суд.

Судья предложил истцу и ответчику тут же прийти к мирному соглашению. Но обе стороны гордо отвергли этот вариант. Тогда суд попросил высказаться экспертов. Три эксперта внимательно осмотрели доставленную в зал суда картину и заявили, что это настоящая подделка. Но упрямый Дейв Девис не согласился с мнением экспертов. Он попросил высокий суд назначить еще одну, более авторитетную и обстоятельную экспертизу. Расходы по экспертизе в случае проигрыша дела Девис брал на себя.

На сей раз эксперты работали полгода. Они сделали химический анализ красок и грунтовки, прощупали картину рентгеновыми лучами, сфотографировали и увеличили каждый квадратный сантиметр картины, исследуя почерк художника…

И вот, собрав все необходимые данные, лучшие специалисты-штруцелисты вынуждены были признать: да, это оригинал, написанный рукою бессмертного Штруцеля-младшего.

Правда восторжествовала! Девис получил свои 19 пуфиков, а проигравший процесс Луис Эллингтон стал обладателем редчайшего шедевра, который тут же продал за 450 тысяч, что хоть отчасти смягчило горечь поражения.

Судебный процесс стал сенсацией. Специалисты по Штруцелю-младшему умоляли Девиса объяснить им, почему он был так уверен, что полотно — подлинное. Журналисты осаждали Девиса днем и ночью. И он пообещал открыть свой секрет на пресс-конференции.

Несмотря на то что пресс-конференция происходила в самом просторном помещении Марктауна, зал был переполнен. Журналы и газеты со всей Сигмы-3 прислали сюда своих корреспондентов. Пресс-конференция транслировалась по радио и телевидению.

— Как вы, вероятно, догадались, — начал Дейв Девис, — я подал в суд на Музей фальшивок не для того, чтобы получить с уважаемого Эллингтона девятнадцать пуфиков. И если Эллингтон все еще не смирился с такой потерей, пусть приедет ко мне, и я верну ему эту сумму. — Туг впервые выяснилось, что Девис умеет очаровательно улыбаться и шутить. — Мне нужен был этот маленький судебный процесс только затем, чтобы привлечь внимание к своей скромной персоне. Я изобретатель. И я прекрасно понимал, что безымянному изобретателю очень трудно создать рекламу своему изобретению. И действительно, не будь процесса, вы вряд ли бы съехались на эту пресс-конференцию, которая, надеюсь, и послужит необходимой мне рекламой. (Смех в зале.) Итак, вас в первую очередь интересует, каким образом я определил подлинность картины. Отвечаю: с помощью изобретенного мною прибора, который я назвал ахометром. — С этими словами Девис вынул из кармана круглый, похожий на компас предмет и издали продемонстрировал его присутствующим.

Телеоператоры показали ахометр крупным планом, и зрители увидели на своих экранах, что циферблат ахомет-ра разделен на градусы, рядом с которыми стоят какие-то цифры. К центру циферблата была прикреплена свободно вращающаяся стрелка.

— Что же такое мой ахометр и зачем он нужен? Я постараюсь объяснить. Каждому приходилось замечать, что, когда мы видим настоящее произведение искусства, у нас невольно вырывается восхищенное восклицание «Ах!». Это «ах» является сокращенным вариантом «Ах, как красиво!», «Ах, как здорово!» или «Ах, черт возьми!».

Почему мы так восклицаем? Потому, что произведение эмоционально воздействовало на нас. Да, каждое произведение несет в себе определенный эмоциональный заряд. А как известно, теоретически любой заряд можно измерить. Так вот, мой ахометр предназначен для точного измерения величины эмоционального заряда.

Единицей измерения является <ах». В некоторых произведениях сто ахов, в других тысячи, в третьих не более десяти.

Конечно, не все картины определенного художника имеют одно и то же количество ахов. Но, посетив почти все музеи Сигмы-3 и произведя ахометрические замеры произведений выдающихся художников, я убедился, что каждый творец имеет свою индивидуальную аховую полосу. Например, все полотна Трентеля лежат в полосе от 3500 до 3650 ахов, картины гениального Вейдима Сейдура занимают полосу от 4900 до 5000 ахов, а Зайгель-Зуйгель набирает от 3970 до 4135 ахов включительно. И так далее…

Изготовляя фальшивку, талантливый фальсификатор может полностью овладеть почерком, приемами и всеми стилевыми особенностями того художника, полотна которого он подделывает.

Но силу эмоционального заряда подделать невозможно. Она обязательно будет меньше положенного. Или в крайнем случае больше, если фальсификатор талантливей того, чьи полотна он под делывает. Но подделка, даже если она и лучше оригинала, все равно остается подделкой. Самолет лучше и совершенней автомобиля, но все равно он не автомобиль. (Смех в зале.) Однако вернемся к Штруцелю-младшему. Я знал, его эмоциональная полоса 3770–3850 ахов. Поэтому, обнаружив в Музее фальшивок, что картина «Пища богов» излучает 3810 ахов, я ни на минуту не усомнился, что передо мной подлинный Штруцель. И. как видите, ахометр меня не подвел.

Каковы мои дальнейшие планы? Я уверен, что, имея ахометр. каждый музей и любой владелец частной коллекции будет застрахован от приобретения подделок. Следовательно, ахометры могут иметь сбыт. Но я не собираюсь заниматься их производством. Я хочу лишь продать свое изобретение, о чем и ставлю в известность всех желающих его приобрести.

На этом Девис закончил свое выступление и затем два часа отвечал на всевозможные вопросы журналистов: как устроен ахометр, сколько Дейву лет, на ком бы он хотел жениться, если бы развелся со своей теперешней супругой: на блондинке или на брюнетке.

Но оставим пресс-конференцию. Опустим торги Девиса с заинтересованными лицами. Не станем уточнять, сколько получил он за свое изобретение.

Ахометры поступили в продажу и с каждым днем становились дешевле.

Отметим также, что в самых известных картинных галереях и частных коллекциях обнаружилось столько подделок, что Музей фальшивок сразу утратил свою оригинальность.

Сигмиане стали посещать картинные галереи не для того, чтобы знакомиться со знаменитыми полотнами, а в надежде обнаружить еще подделку.

Посетителями музеев овладел охотничий азарт, и они, не очень-то разглядывая картины, проверяли только, излучают ли бессмертные полотна то количество ахов, которое им надлежит излучать согласно каталогу.

Это были, выражаясь современным языком, антикладоискатели. И находка какого-нибудь не известного досель гениального подлинника не могла доставить теперь такой радости, как обнаружение фальшивки.

Все значительные произведения искусства были замерены, и культурному человеку на Сигме-3 достаточно было знать только, что «Мадонна» Маринелли — это та, которая 6500 ахов, а знаменитые пейзажи Флауэрса — 3400 (в среднем). И от студентов-искусствоведов на экзаменах требовались только эти точные знания. И когда говорили об искусстве, то в памяти в первую очередь возникали не зрительные образы, не ассоциации, не мысли, а цифры, цифры, цифры…

Вскоре нашли способ измерения эмоционального заряда и в музыкальных произведениях, и в литературе. Но тут, правда, выяснилось, что с литературой дело обстоит не так просто. Многие знаменитые поэмы и романы эмоциональному измерению не поддавались или могли быть замерены только специальными сверхчуткими ахометрами.

Однако чрезвычайно высокоразвитая техника успешно преодолела и эти трудности. Были созданы такие уникальные приборы, которые улавливали десятые, сотые и даже тысячные доли ахов. В результате литературные произведения так же были замерены, как и все остальные.

На Сигме-3 вообще обожали цифры и верили, что математическому анализу поддается все существующее. С некоторых пор там даже говорили: «Я анализируюсь, следовательно, я существую». А все, что нельзя было выразить цифрами, вызывало скептическое отношение, настороженность и даже подозрительное недоверие.

Может быть, поэтому на Сигме-3 так увлеклись ахометрами. Возможность ахометрических замеров дала, наконец искусствоведам и литературоведам точные критерии для оценок. Настолько точные, что надобность в вышеупомянутых специалистах в конце концов отпала вообще. Ведь каждый мог сам собственным ахометром измерить, сколько ахов в том или ином произведении.

Все шло своим чередом. Но спустя несколько лет возникло новое течение: началось оно среди романистов, а вскоре охватило все виды литературы и искусства.

Некий плодовитый автор Иоганн Дамм, чьи романы излучали от 8 до 10 ахов, заявил, — что он сознательно пишет низкоаховые произведения. А делает он это потому, что читателю легче усвоить 10 десятиаховых романов, чем один стоаховый. Следовательно, низкоаховые романы более полезны. А настоящий писатель обязан в первую очередь думать о том, приносят его творения пользу или нет.

Разгорелся спор. Но постепенно все больше деятелей литературы и искусства стали соглашаться, что действительно быстрей раскупаются и лучше усваиваются те произведения. в которых меньше ахов. И врачи-психиатры, заменившие теперь на Сигме-3 критиков, подтвердили, что, как показали многочисленные опыты, с медицинской точки зрения полезней, когда читатель или зритель потребляет эмоциональную энергию произведений не сразу целиком, а небольшими порциями — квантами. И низкоаховые произведения вполне удовлетворяют этим требованиям.

Так на Сигме-3 появилась квантовая литература. Литераторы старались писать похуже, но побольше.

Создание сильных произведений стало считаться признаком творческой слабости и безразличия к здоровью читателей.

А тех, кто упрямо не хотел учиться писать слабей, просто переставали читать. Кому охота подрывать свое здоровье?

Почти одновременно с квантовой литературой возникли квантовая музыка и квантовая живопись.

Но никто не испытывал беспокойства за судьбу цивилизации на Сигме-3. Откуда могла появиться тревога, если наука и техника делали на этой планете невиданные успехи? Казалось, для них нет ничего невозможного.

И когда у провинциального фармацевта Бидла Баридла появилась одна столь же заманчивая, сколь трудно осуществимая идея, всесильная наука помогла ему претворить эту идею в жизнь.

Бидл Баридл рассуждал так. Литература и искусство оказывают на человека определенное облагораживающее воздействие. Но чтобы прочитать книгу, нужно потратить много часов. Фильм отнимает три часа. На прослушивание какой-нибудь симфонии и то целый час ухлопать надо.

Но, по-видимому, человеку необходимы эти самые ахи, раз он согласен терять на них столько времени.

Так вот, нельзя ли сделать так, чтобы потребитель получал необходимые ему ахи не в виде книг, фильмов и муз-произведений, а как-нибудь иначе? Например, в виде ахпириновых таблеток. Скажем, вместо того чтобы три часа смотреть фильм силой в 30 ахов, принимаешь пилюлю ахпирина той же силы и, получив такой же эмоциональный заряд, как от фильма, сохраняешь время, которое — деньги.

Более того, в ахпириновые таблетки можно, кроме ахов, ввести такие ингредиенты, которые, воздействуя на психику, заставляли бы проглотившего пилюлю испытывать именно те чувства, какие он испытал бы, посмотрев тот или иной фильм, прослушав то или иное музыкальное произведение и т. д.

В таком случае, каждый вид ахпириновых таблеток мог бы называться так же, как то произведение, которое они заменяют. Например, приключенческая таблетка «Торзон» или комедийная — «Спокойной ночи».

Ахпириновые таблетки могут содержать больше и меньше ахов, могут быть мажорными и минорными, с примесью легкой грусти или, наоборот, с привкусом бодрости.

Вот какую идею вынашивал фармацевт Бидл Баридл. Он понятия не имел, каким образом можно получить ахи в лаборатории. Он только знал, что на ахпирине можно неплохо заработать. И, повторяю, несмотря на все трудности, ахпирин, к сожалению, был сделан и получил самое широкое распространение.

Особых успехов сигмиане добились в изготовлении музыкальных таблеток. Вслед за примитивными таблетками, вызывавшими только одно — веселое или грустное — настроение, появились сложные комплексные пилюли. Небольшие драже ахпирина состояли из нескольких различных эмоциональных слоев. Одни слои таяли, впитывались и, следовательно, оказывали определенное воздействие быстрей, другие — медленней. А это дало возможность составлять даже четырехчастные таблетки-симфонии. Первый слой (аллегро) по мере таяния вызывал ощущение легкости, приподнятости. Второй слой (анданте) навевал неторопливые лирические раздумья. Третий (виваче) снова возвращал оживленное настроение, и, наконец, четвертый заставлял проглотившего испытывать бурную радость и веру в победу добра, что соответствовало оптимистическому финалу таблетки-симфонии.