Марка из Анголы [Лев Николаевич Николаев] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Лев Николаевич Николаев МАРКА ИЗ АНГОЛЫ

Московским ребятам посвящаюАвтор

Художник М. ПЕТРЕНКО

СТАРЫЙ РОЯЛЬ

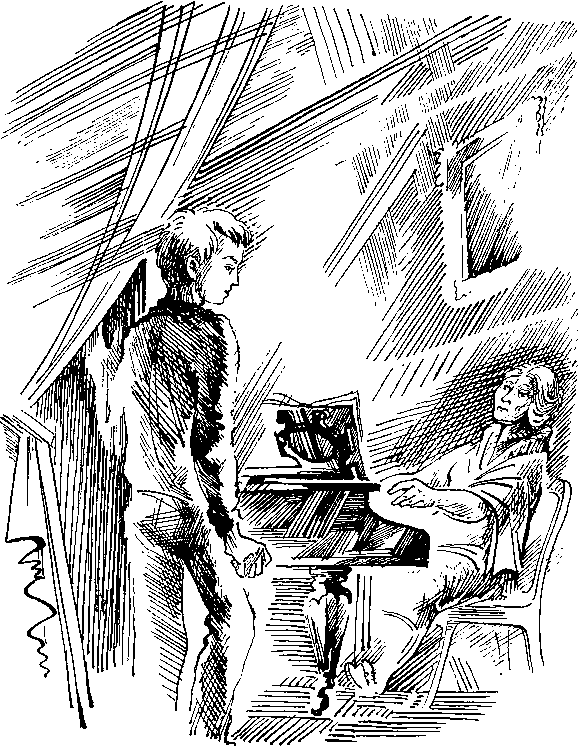

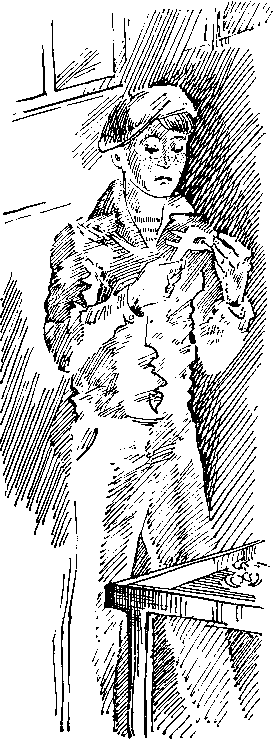

Окна выходили на широкую площадь перед метро «Сокольники». Но в доме всегда казалось пасмурно, свет скрадывал рояль. Громоздкий, черный, потрескавшийся инструмент занимал чуть ли не половину комнаты. Он казался неуклюжим, прожившим свой век угрюмым стариком в современной московской квартире рядом с модными стульями, столом и сервантом, которые как будто только вывезли из магазина. И это было неудивительно, потому что за столом и на стульях редко сидели. В основном ели на кухне, а сервант открывали только тогда, когда собирались гости. Однако рояль угнетал, как приживальщик. Он мешал Раисе Михайловне, матери Владика, воспринимать тщательно создаваемый уют, и потому она часто и недружелюбно смотрела в загроможденный роялем угол. Она швыряла на рояль все. И разбросанные по комнате сыном рубашки, платки, и неубранные книги, и валяющиеся везде галстуки мужа, сигареты, спички, а один раз даже поставила на него горячий чайник. С тех пор на рояле осталось большое матовое пятно, которое Раиса Михайловна, правда, прикрыла вышитой салфеткой, поместив на нее хрустальную вазу. Но ваза вскоре разбилась, и Раиса Михайловна, как бы вымещая злость на рояле, с решительностью произнесла свой приговор: — Продам я его. Надоел! Владик все равно на нем не играет. Отец и сын не вмешивались в разговор, и только бабушка, Софья Станиславовна, просила рояль не продавать. — Вся моя жизнь связана с ним,— сказала она.— Не продавайте. Я вас очень прошу... Он ведь так дорог... — Скажете тоже — дорог! — возразила Раиса Михайловна.— Может, раньше он что-то и стоил, а сейчас за него дадут гроши. — И все-таки я вас очень прошу,— перебила ее Софья Станиславовна,— не продавайте рояль. А если решите окончательно, я у вас его куплю... — О чем вы говорите, мама! — улыбнулась Раиса Михайловна.— Если бы вы даже купили рояль, где вы его поставите, в своей десятиметровке? Софья Станиславовна действительно занимала десятиметровую комнату в коммунальной квартире. Правда, много лет назад, когда жила еще с мужем и детьми, у них была большая трехкомнатная квартира здесь же, в Сокольниках, только не на Русаковской, а в Песочном переулке, у самого парка. Но потом дети выросли, квартиру она разменяла, а сама уехала, чтобы не мешать им, в десятиметровку. Старший сын Георгий женился рано. Через год у него родился сын Владик, ее первый внук, к которому она очень привязалась. Она и настояла на том, чтобы его отдали в музыкальную школу, так как у мальчика оказался хороший слух. Но Владик остался равнодушным к занятиям. Проучившись три года, бросил музыкальную школу, но сделал это тихо и незаметно, так что родители долго ничего об этом и не знали. Когда это стало известно ей, она сильно огорчилась: «Жалеть будет потом... Ведь у него способности...» Однажды вечером, когда Софья Станиславовна была у них в гостях, мать почти торжественно объявила : — Наконец-то нашла покупателя. На той неделе продаем рояль. Софья Станиславовна не проронила ни слова, а когда все вышли из комнаты, подошла к роялю и долго гладила его поцарапанную во многих местах крышку. В понедельник, когда Владик вернулся из школы, он снова увидел дома бабушку. Она сидела, склонившись над клавишами, и мягкие, слегка дребезжащие звуки плохо настроенного инструмента наполняли комнату. — Ты разве умеешь играть? — удивленно спросил Владик. — Умею... вернее, умела,— ответила она, задержав на секунду свои узловатые пальцы, а затем снова тронула ими клавиатуру. Он еще что-то хотел спросить, но почувствовал, что странным образом все, оставаясь на своих местах, переменилось в комнате. Главным вдруг стал этот черный потрескавшийся рояль, а современная мебель как-то измельчилась и потускнела, что ли. В центре осталась только бабушка. Даже трудно было назвать ее теперь таким привычным, домашним словом. Она была совсем другая, непохожая на ту бабушку, которую привык видеть Владик. Она не смотрела на него, как всегда, когда он был рядом, и даже не стремилась этого делать, потому что что-то большое и значительное вошло в нее в эти минуты, поглотило все: и комнату, и старый рояль, и даже самого Владика.

Мелодия вальса, которую она играла, будто втягивала ее в глубину, в омут своей грусти, и поднималась над этим омутом ее гордая, высокая голова, лицо, расправленное от морщин, и ясные-ясные, высвеченные мыслью глаза.

Она перестала играть. Откинулась на стуле, как это делают на концертах музыканты, мягко отняла от клавишей руки и закрыла глаза.

— Я никогда не слышал этого вальса,— тихо, как бы боясь нарушить тишину, сказал Владик.— И уж конечно не видел, чтобы под эту музыку танцевали...

— Этот вальс уже не танцуют,— тоже тихо ответила она.— Потому что он — воспоминания... А разве можно танцевать воспоминания?

Владик не понял, и она почувствовала это.

— Это первый вальс, который мы танцевали с Евгением Григорьевичем, твоим дедушкой,— продолжала она.— Давно это было, лет пятьдесят назад... Новая жизнь только что начиналась. Я преподавала тогда на рабфаке... Ты ведь, наверно, и не знаешь, что такое рабфак? — мягко улыбнулась она, взглянув на Владика.

Он ничего не ответил, очевидно боясь перебить ее, и даже не пошевелился.

— Рабфак — это рабочий факультет, где учились ребята с завода. Днем работали, а вечером учились... Так вот... Преподавала я им тогда там русский язык, а директором рабфака от партячейки завода был твой дедушка.

Софья Станиславовна опять посмотрела на Владика и поправилась:

<— Да какой он тогда был дедушка?! Молодой человек, высокий, с огромной шевелюрой. Вот там мы с ним и познакомились... А потом был вечер выпускников рабфака, и мы долго танцевали с Евгением Григорьевичем этот вальс. С тех пор эта музыка стала для нас как бы родной. Когда мы с твоим дедушкой поженились — купили этот рояль,— снова погладила она рукой его потрескавшуюся крышку.— Евгений Григорьевич очень любил музыку и играл неплохо. Часто, бывало, сядем мы с ним вместе за рояль и играем в четыре руки. В сорок первом он уходил на фронт... Помню, забежал на несколько минут домой проститься, сел к роялю и заиграл этот вальс. Вот здесь, рядом с подсвечником, тогда еще цветы стояли... Не помню какие, но помню, что стояли... Играл он тогда недолго, на улице просигналила машина: за ним приехали. Встал и сказал: «Ну что же? Вернусь — доиграю». Но доиграть ему так и не пришлось...

Софья Станиславовна помолчала, потом, как бы вспомнив самое важное, сказала:

— Трудное было время — война. У меня на руках трое детей осталось. Пошла работать, но все равно не хватало. Уснут, бывало, они голодными, а мне не до сна. Хожу, хожу по квартире, а потом закрою двери в большой комнате, подойду к роялю и тихотихо начинаю перебирать клавиши. Поиграю немного, и на душе становится легче... Помню, когда твой отец даже карточки потерял и все остались без хлеба, рояль даже тогда не был продан.

Заметив в глазах Владика искреннее удивление, а вернее, вопрос, который он боится задать, она догадалась: ему непонятно, что такое карточки.

— Карточки, Владик,— пояснила Софья Станиславовна,— это такие талоны, на которые во время войны выдавали продукты. Были карточки для рабочих, для служащих, для детей... И каждому своя норма полагалась. А что сделаешь? Шла война. Экономить нужно было и фронту давать. Пережили все-таки...

За окнами темнело. Ноябрьский день быстро гас, ему на смену торопился долгий осенний вечер. Они сидели друг против друга. Внезапно она встала, пошла в переднюю и, порывшись в своей маленькой сумочке, вернулась в комнату. В руках у нее была сгоревшая наполовину свеча. Она вставила ее в стоящий на рояле подсвечник, а Владик принес из кухни спички. Комната озарилась неярким светом, наполнилась терпким запахом стеарина.

А потом она ушла. Ушла не попрощавшись, наскоро надев свою старенькую меховую шапку.

Мать, возвратившись с работы, застала Владика за роялем. Он играл, вернее, пытался играть какую-то мелодию, похожую на вальс.

— Не надо продавать рояль,— сказал он.— Я буду учиться...

Даже трудно было назвать ее теперь таким привычным, домашним словом. Она была совсем другая, непохожая на ту бабушку, которую привык видеть Владик. Она не смотрела на него, как всегда, когда он был рядом, и даже не стремилась этого делать, потому что что-то большое и значительное вошло в нее в эти минуты, поглотило все: и комнату, и старый рояль, и даже самого Владика.

Мелодия вальса, которую она играла, будто втягивала ее в глубину, в омут своей грусти, и поднималась над этим омутом ее гордая, высокая голова, лицо, расправленное от морщин, и ясные-ясные, высвеченные мыслью глаза.

Она перестала играть. Откинулась на стуле, как это делают на концертах музыканты, мягко отняла от клавишей руки и закрыла глаза.

— Я никогда не слышал этого вальса,— тихо, как бы боясь нарушить тишину, сказал Владик.— И уж конечно не видел, чтобы под эту музыку танцевали...

— Этот вальс уже не танцуют,— тоже тихо ответила она.— Потому что он — воспоминания... А разве можно танцевать воспоминания?

Владик не понял, и она почувствовала это.

— Это первый вальс, который мы танцевали с Евгением Григорьевичем, твоим дедушкой,— продолжала она.— Давно это было, лет пятьдесят назад... Новая жизнь только что начиналась. Я преподавала тогда на рабфаке... Ты ведь, наверно, и не знаешь, что такое рабфак? — мягко улыбнулась она, взглянув на Владика.

Он ничего не ответил, очевидно боясь перебить ее, и даже не пошевелился.

— Рабфак — это рабочий факультет, где учились ребята с завода. Днем работали, а вечером учились... Так вот... Преподавала я им тогда там русский язык, а директором рабфака от партячейки завода был твой дедушка.

Софья Станиславовна опять посмотрела на Владика и поправилась:

<— Да какой он тогда был дедушка?! Молодой человек, высокий, с огромной шевелюрой. Вот там мы с ним и познакомились... А потом был вечер выпускников рабфака, и мы долго танцевали с Евгением Григорьевичем этот вальс. С тех пор эта музыка стала для нас как бы родной. Когда мы с твоим дедушкой поженились — купили этот рояль,— снова погладила она рукой его потрескавшуюся крышку.— Евгений Григорьевич очень любил музыку и играл неплохо. Часто, бывало, сядем мы с ним вместе за рояль и играем в четыре руки. В сорок первом он уходил на фронт... Помню, забежал на несколько минут домой проститься, сел к роялю и заиграл этот вальс. Вот здесь, рядом с подсвечником, тогда еще цветы стояли... Не помню какие, но помню, что стояли... Играл он тогда недолго, на улице просигналила машина: за ним приехали. Встал и сказал: «Ну что же? Вернусь — доиграю». Но доиграть ему так и не пришлось...

Софья Станиславовна помолчала, потом, как бы вспомнив самое важное, сказала:

— Трудное было время — война. У меня на руках трое детей осталось. Пошла работать, но все равно не хватало. Уснут, бывало, они голодными, а мне не до сна. Хожу, хожу по квартире, а потом закрою двери в большой комнате, подойду к роялю и тихотихо начинаю перебирать клавиши. Поиграю немного, и на душе становится легче... Помню, когда твой отец даже карточки потерял и все остались без хлеба, рояль даже тогда не был продан.

Заметив в глазах Владика искреннее удивление, а вернее, вопрос, который он боится задать, она догадалась: ему непонятно, что такое карточки.

— Карточки, Владик,— пояснила Софья Станиславовна,— это такие талоны, на которые во время войны выдавали продукты. Были карточки для рабочих, для служащих, для детей... И каждому своя норма полагалась. А что сделаешь? Шла война. Экономить нужно было и фронту давать. Пережили все-таки...

За окнами темнело. Ноябрьский день быстро гас, ему на смену торопился долгий осенний вечер. Они сидели друг против друга. Внезапно она встала, пошла в переднюю и, порывшись в своей маленькой сумочке, вернулась в комнату. В руках у нее была сгоревшая наполовину свеча. Она вставила ее в стоящий на рояле подсвечник, а Владик принес из кухни спички. Комната озарилась неярким светом, наполнилась терпким запахом стеарина.

А потом она ушла. Ушла не попрощавшись, наскоро надев свою старенькую меховую шапку.

Мать, возвратившись с работы, застала Владика за роялем. Он играл, вернее, пытался играть какую-то мелодию, похожую на вальс.

— Не надо продавать рояль,— сказал он.— Я буду учиться...

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Небольшая площадь, расположенная невдалеке от железнодорожной станции, была переполнена жарой и пылью. Стоящие здесь разнокалиберные палатки-домики, прилепленные друг к другу и выкрашенные в разные цвета, создавали почти замкнутый четырехугольник, из которого, казалось, они никогда не выпускали солнца. За площадью, под тенью нависших деревьев, располагались почта, магазин, милиция. Милиция была построена здесь недавно, и потому, наверно, таким опрятным и новым был окружавший ее невысокий штакетник. Несмотря на яркий солнечный день, вывеска у входа в милицию горела, как бы заново обозначая ее красные буквы. Из открытого окна, расположенного почти под вывеской, доносилось: — Он и грядки все потоптал! И кусты сломал! Кричала раскрасневшаяся женщина лет пятидесяти, загорелое лицо которой делало ее еще старше. — Пусть его родители заплатят нам за все! — вторил ей худой сутулый мужчина с перепачканными в земле руками и, повышая голос, что никак не вязалось с его внешностью, грозил: —Мы в суд подадим! Было видно, что мужчина только с огорода. Судя по морщинистому лбу, глазам, шее, сильно опущенным плечам, прикрытым старым, выцветшим от солнца пиджаком, хозяйство, как неуемная энергия его супруги, были чрезмерными. Они и придавили его когда-то стройную фигуру к земле. — Не шумите, граждане,— поднял голову молодой лейтенант,— разберемся. И он снова склонился над столом, но те не переставали : — Это хорошо еще нашего сына дома не было. Он бы намял ему бока. — Граждане,— уже строго произнес лейтенант,— потише!—И, повернувшись к Максиму, спросил: —Адрес? Максим не соврал. Он вообще сказал правду: залез в сад, потому что была нужна смородина. — Полакомиться захотел! — насмешливо произнесла женщина.— Ну и дети сегодня пошли! Да и родители тоже хороши...— Она чрезвычайно укоризненно посмотрела на Максима, даже с какой-то ненавистью, так, что у нее даже заходили желваки. «Боже мой! — подумал про себя лейтенант.— Что ж этот пацан такого натворил, чтобы так волноваться?!» Но лейтенант был при исполнении служебных обязанностей. Дежурный честь по чести должен был принять заявление, хотя еще только и устное, установить личность нарушителя и составить протокол, а говорить о том, как он оценивает случившееся, не мог. «Хотя, что за парадокс? — размышлял про себя лейтенант, вспоминая эпизоды своего недалекого детства и в который раз ловя себя на лицемерии своих чувств и действий.— С одной стороны, я надрал бы уши этому пацану да отпустил бы... Подумаешь, какое совершил преступление — мальчишки всегда этим занимались, а с другой — должен писать протокол, заводить дело на этого конопатого... Неправильно это. Но по-другому, может быть, и нельзя?» Зазвонивший телефон отвлек дежурного от размышлений. Он снял трубку. — Поездом сшибло? Юношу? — переспрашивал он в трубку.— В спортивном костюме? Сумка «adidas»? — Что? — бледнея, повернулся в сторону дежурного мужчина.— Попал под поезд с сумкой «adidas»? В спортивном костюме? Синем? Хотя они все синие... Женщина беспомощно опустилась на стул. — Это же Роберт... Сын наш... В больнице им сообщили, что ничего страшного нет. Только ушибы да потеря сознания. — Скажем откровенно,— пояснил врач,— повезло вашему сыну. Машинист вовремя успел затормозить, а то бы... Рассказывают, что электричка уже тронулась, а он переходил полотно. Так что вот такие дела, товарищи родители... Родители не знали, что двумя часами раньше Максим видел, как от станции отъехала светлая, с красным крестом машина. — Электричка его только толкнула,— слышались голоса. — И ничего не толкнула, а протащила несколько метров... — Ой, смотрите! — сказала девушка.— Сумка его осталась. Все обернулись в сторону валявшегося невдалеке синего квадрата, на котором отчетливо прочитывалось слово «adidas». — Сбегай в больницу,— толкнул Максима высокий блондин,— отнеси. Здесь недалеко. Вон за тем поворотом... Его туда повезли... В больнице Максима спрашивали, не знает ли он этого юношу, откуда он, где работает или учится. Но Максим ничего не знал и сказать ничего не мог. — Мы здесь первый год живем на даче,— пояснил он и спросил у врача: — А как он себя чувствует?

— Ничего. Смородины уже просит,— улыбнулся доктор и как-то запросто подмигнул подростку.

— Смородины? — удивился Максим.

— Да, смородины,— улыбнулся врач еще раз.— Черной смородины...

И Максим решился.

Но надо же так случиться, что, разыскивая по дачным проселкам участок, где бы росла смородина, он залез в сад к самому Роберту да еще попался. Впрочем, когда в милицию вызвали его мать, Максим так и не сказал, зачем ему понадобилась эта смородина.

Мать уплатила штраф.

— Мы здесь первый год живем на даче,— пояснил он и спросил у врача: — А как он себя чувствует?

— Ничего. Смородины уже просит,— улыбнулся доктор и как-то запросто подмигнул подростку.

— Смородины? — удивился Максим.

— Да, смородины,— улыбнулся врач еще раз.— Черной смородины...

И Максим решился.

Но надо же так случиться, что, разыскивая по дачным проселкам участок, где бы росла смородина, он залез в сад к самому Роберту да еще попался. Впрочем, когда в милицию вызвали его мать, Максим так и не сказал, зачем ему понадобилась эта смородина.

Мать уплатила штраф.

БЛИЗНЕЦЫ

На них сразу же обратили внимание. Еще бы! Близнецы! И как похожи! Глаза, волосы, даже носы одинаковые! Невысокие, крепко сбитые мальчики, казалось, не делали никаких усилий и даже не смотрели на шайбу, но легко обыгрывали всех. И бросок у них был одинаковый — сильный и жесткий. «Хорошо играют,— в который раз, глядя на них, замечал про себя Иван Спиридонович.— Спортивные ребята». — Друзья! — как-то подозвал он братьев к себе.— Вы меня знаете? — Знаем. Вы здесь работаете. — Точно. Я организатор спортивной и культурной работы жилищной конторы,— представился Иван Спиридонович,— а вот с вами еще не знаком. — Мы вообще-то с Матросской Тишины. А здесь недавно,— сказал Андрей.— Квартиру новую получили... — Ну а в хоккей где научились играть? — В спортшколе. Иван Спиридонович почему-то оглянулся по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, продолжил: — А что, если мы вас включим в сборную жэка? Будете играть на приз дворовых команд «Золотая шайба»? — Нельзя,— решительно сказал Игорь.— Мы ведь за спортшколу играем. Нам не разрешат. Иван Спиридонович знал, что ребята, выступающие за спортшколу, не могут участвовать ни в каких соревнованиях, тем более в «Золотой шайбе»,— таков порядок. Но, подумав, он тем не менее принялся за уговоры: — А зачем вам рассказывать об этом? Кому какое дело, где вы еще играете?.. Будете играть за жэк, и все тут... Хотя смотрите — ваше дело,— после небольшой паузы произнес он.— Только ребята во дворе уже знают, что вы включены в сборную. Живете-то вы теперь в этом доме. Зачем подводить своих новых друзей? Прощаясь с ребятами, Иван Спиридонович сказал: — Если все-таки решитесь играть за жэк, о том, что в спортшколе занимаетесь, никому ни слова! Ясно? К предложению Ивана Спиридоновича у близнецов отношение было разное. Игорь решил сразу же отказаться, Андрей воспротивился. — Разрешают, не разрешают,— злился он.— Спиридоныч прав: никто не узнает, а честь дома тоже поддержать надо! — И ты будешь играть со слабаками? — Как это? — не понял Андрей, а потом, догадавшись, о чем говорит брат, с горячностью начал сыпать вопросы: —А ты знаешь?! Ты знаешь, что они слабаки? Откуда тебе это известно? Ты что, видел, как они играют? Видел? — Не видел, но знаю,— спокойно ответил Игорь.— Они же не ходят в спортивную школу и не тренируются, как ты, по четыре раза в неделю. У них же в руках клюшки, как лапша,— вспомнив излюбленную поговорку их тренера, добавил он и посмотрел на Андрея, очевидно ожидая возражений. Но тот промолчал. В воскресенье, в день соревнований, погода выдалась на славу. Шедший еще с вечера снег прекратился, застыв на земле неподвижной беленью. Его слепящий свет, перемешанный с лучами морозного солнца, заполнял улицы, дворы, переулки. Оранжевые зайчики, которых так и хотелось поймать рукой, играли на окнах домов, залетая в открытые форточки, как бы прятались так, чтобы никто их не поймал. Небо было высоким. Оно, казалось, открыло свой простор до самого космоса, приглашая желающих лететь или хотя бы смотреть до тех пор, пока не устанут глаза. Позавтракав, Андрей начал укладывать спортивную форму. Собирался и Игорь. — Ты это куда? — спросил брата Андрей. — Туда же, куда и ты... На стадион они пришли вместе. Вокруг ледяной площадки было уже много народу, играла музыка.

— Ну, где же вы? — встретили их ребята.— Куда запропастились? Все вас давно ждут. Скорее одевайтесь — и на лед. На площадку Игорь и Андрей тоже вышли вместе. Минуту спустя после начала игры Андрей послал шайбу в ворота. Болельщики сразу оживились. — Молодец, Андрей, так их! Давай, Матросская Тишина, давай! Иначе близнецов в новом дворе и не звали. — Ой! Смотрите! Что это? Игорь неудачно подставил клюшку, и шайба влетела в свои ворота. Какая оплошность! Прошло немного времени, и шайба вновь оказалась у Андрея. Обойдя на скорости двух защитников, он оказался один на один с вратарем, и шайба снова затрепетала в сетке. Болельщики наградили Андрея дружными аплодисментами. Но не успели еще стихнуть восторги, как прозвучал судейский свисток, призывающий хоккеистов вновь начать игру с центра поля. — Игорь Шальнов забил второй гол в собственные ворота,— объявил диктор. — Ты это что? — подъехав к брату, набросился на него разгоряченный Андрей. — Ничего,— пожал тот плечами,— только на каждый твой гол я буду забивать гол в собственные ворота. Андрей посмотрел на брата, повертел в руках клюшку и, ничего не сказав, направился к выходу. За ним поехал и Игорь. — В команде «Вымпел» произошли две замены,— объявил диктор, и его голос многократным эхом разнесся в студеном воздухе.

ЦВЕТЫ НА ПРОДАЖУ

Генка с отцом и матерью жил в старом рубленом доме, огороженном высоким забором. За забором был большой сад, в котором росли цветы. Ах, какие это были цветы! Таких не выращивалось ни у кого из соседей. Все вокруг так и говорили: — У вас прелестные цветы. Они какие-то особенные, необычные. Их можно отличить из тысячи... Слушая это, Генкина мать улыбалась и всегда застенчиво отвечала: — Ну что вы, цветы как цветы. Отец Генки работал на заводе, а мать нигде не работала — у нее и так дел было полным-полно. — Устала я,— часто вздыхала она по вечерам, — хуже, чем на работе... Генка знал, что мать каждое утро, положив цветы в большую корзину и укутав их мокрой тряпкой, уходила из дому. — Твоя мать цветами торгует,— сказал Генке как-то соседский Алик.— Я сам видел, на автобусной остановке. — Ну и что? — спросил в недоумении Генка. — Ничего, только спекуляция это... — Спекуляция? Генка и раньше слышал это слово, но не очень ясно понимал его значение. Но то, что было в этом слове что-то нехорошее, обидное, он чувствовал. Однажды на перемене Генка подошел к учительнице и спросил: — Скажите, Мария Павловна, плохо торговать цветами?

— Цветами? Какими цветами? — не поняла она вопроса. — Ну, которые в саду растут... — Где торговать? — переспросила учительница. — На автобусной остановке... Мария Павловна догадалась. — Видишь ли, Гена,— помолчав, сказала она,— цветы, конечно, можно продавать. Но продавать их нужно в магазине, на рынке. А те, кто торгует цветами на автобусной остановке, поступают неправильно, скажем, нехорошо... — Спекуляция это? — выпалил Генка. — В каком-то смысле да... Но не совсем... Как бы тебе это объяснить?..— подбирая слова, продолжала учительница, уже окончательно поняв, о чем идет речь.— Спекуляция — это когда что-нибудь покупают по одной цене, а перепродают по другой. Дороже берут за товар и наживаются на этом, понимаешь? Генка утвердительно кивнул головой, но почувствовал, что Мария Павловна говорит ему совсем не о том, что его интересует. — Нет,— сказал он.— Я спрашиваю, плохо торговать цветами, которые сами вырастили у себя, на участке? — тихо, но уже откровенно сформулировал он свой вопрос и испугался. Он даже посмотрел по сторонам, не слышит ли кто, а особенно Алик, и, убедившись, что поблизости никого нет, успокоился. Мария Павловна сделала вид, что не заметила никакого Генкиного волнения, однако, как бы поддерживая его доверительность и их разговор с глазу на глаз, сказала тоже негромко: — Эти цветы нужно продавать на рынке... Они еще долго разговаривали. Осень в этом году была ранняя и уже к началу октября почти не оставила на деревьях листьев. Она уложила их у Генкиного дома шуршащим ковром на мокрую землю, а ветер беспрерывно передвигал его с места на место, меняя причудливо рисунок. — Завтра День учителя,— не отрываясь от газеты, сказал однажды утром отец. — Ну вот и хорошо,— обрезая стебли астр, откликнулась мать.— Гена сегодня отнесет учительнице цветы и поздравит ее с праздником.— Она отложила несколько астр и добавила: — Вот возьми эти. Прекрасный подарок! — Не возьму я твоих цветов,— решительно сказал Генка. — Не возьмешь? Почему? — удивленно спросила мать. — А потому... потому...— заикаясь, произнес он,— что ты ими торгуешь на автобусной остановке. А это... это нехорошо...-— Генка встал и стремительно выбежал из комнаты. — Вернись,— услышал он,— вернись сейчас же! Но Генка не вернулся. Мать посмотрела на отца, который читал газету и, казалось, не слышал никакого разговора. Потом она медленно подошла к окну. Припав лбом к холодному стеклу, долго смотрела в сад на потускневшие астры. Может быть, в этот момент она вспомнила себя в Генкином возрасте, свою школу, подруг, свою учительницу? Но в этот день цветы так и остались лежать в корзине.

ПЕРОЧИННЫЙ НОЖИК

На день рождения Рудику подарили такой перочинный ножик, какого ни у кого не было во дворе. Перламутровый, в тонкой металлической оправе, он так переливался на солнце, будто внутри него были маленькие электрические лампочки. И лезвие у ножа открывалось не так, как у всех,— достаточно было нажать кнопку, как из рукоятки выскакивал острый металл. — Продай,— предложил Рудику Валька.— Я тебе червонец за него дам. — Нет,— ответил Рудик.— Он мне самому нравится. А потом, ведь это подарок... Однажды, когда во дворе уже наступали сумерки, а свет над подъездами еще не горел, Рудик, направляясь домой, услышал в палисаднике чей-то всхлип. — Ты что? — перемахнув через невысокий забор, он подошел к мальчику. Плакал Тарас со второго этажа. Прижавшись лбом к старой липе, Тарас плакал, не вытирая слез, беспомощно опустив руки. — Ты что? — повторил Рудик, дотрагиваясь до его плеч.— Что случилось? — Деньги... Я потерял деньги,— начал мальчик после долгих всхлипываний.— Тетя Аня попросила сходить в магазин... Дала десять рублей, а я их потерял... — Тетя Аня? Какая тетя Аня? — не понимал Рудик, продолжая теребить его за плечи. — Тетя Аня, которая болеет... которая живет в квартире напротив... Десять рублей напомнили Рудику о Валькином предложении. Он еще раз посмотрел на плачущего мальчугана и решился: — Ты подожди здесь. Я скоро... Когда Рудик вернулся, Тараса в палисаднике не было. Над подъездами уже горел свет, и яркие, окруженные зеленью деревьев фонари тоже светились. Рудик не знал, что, увидев сына в палисаднике и узнав о потере денег, отец дал Тарасу десять рублей и велел отнести их тете Ане. А потом сын и отец ушли домой. Правда, Тарас просил подождать Рудика, но отец убедил его, что уже поздно и что ничего не случится, если он встретит Рудика завтра. Назавтра они встретились. — Куда же ты пропал вчера? — спросил его Рудик.— Я ведь приносил тебе деньги. — Приносил? — переспросил Тарас и, рассказав все, как было, добавил: — А ты знаешь... Я ведь нашел сегодня ту десятку... Запрятал, понимаешь, ее, оказывается, в карман рубашки и забыл. — Да...— помолчав, протянул Рудик.— Ну, ничего... Он подошел к тротуару, поднял голову и крикнул в сторону открытых окон: — Эй! Валька! Выходи! Слышишь? Через несколько минут Валька вышел. — Бери назад свои деньги и отдавай мой ножик,— подошел к нему Рудик,— твоя десятка не пригодилась... — Отдавай?—насмешливо произнес Валька.— Как бы не так! Ножик этот мой. И я за него, может, теперь две цены возьму. — Как? — А вот так! Двадцать рублей он теперь стоит,— продолжал Валька.— Понял?

Рудик внимательно посмотрел на Вальку, затем перевел взгляд на деньги. Их было ровно десять рублей. — На! Бери! — внезапно подскочил к Вальке Тарас и развернул помятую ассигнацию.—Бери! И отдавай ножик!

ЯГОДЫ

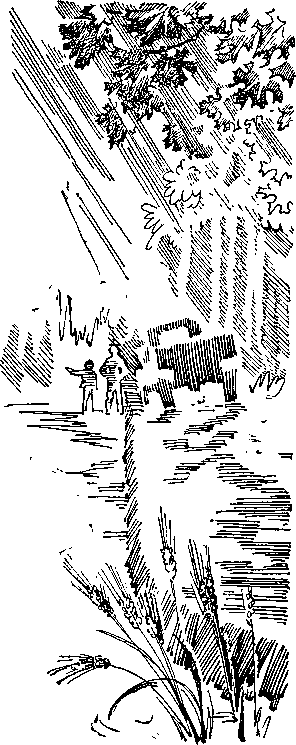

Весь лагерь жил мечтой о поездке в воинскую часть. Да и как было не мечтать, если приглашали туда с ночевкой.. Даже дух захватывало, когда представлялись военные палатки из туго обтянутого брезента, сливающиеся с зеленью леса, солдатские кровати, на которых можно было спать целую ночь, звуки рожка утренней побудки и, конечно, замаскированные повсюду бронетранспортеры. На совете дружины было решено: поедет отряд — победитель игры «Зарница». Впрочем, по-другому решить было и нельзя: в лагере один автобус на тридцать человек.Сеня оказался в группе разведчиков. Ему и еще троим ребятам предстояло отыскать по указательным знакам спрятанный в лесу пакет и доставить его в штаб шифровальщикам. Те должны были быстро разгадать значение стрелок, кружков, кубиков, которые таили в себе очередное задание отряду на ближайшие два часа и указывали ему путь дальше. — Справитесь? — спросил их Леонид, вожатый отряда, и крепко, как это обычно показывают в кино о войне, пожал ребятам руки, будто настоящий командир отправлял своих бойцов на опасное боевое задание. — Постараемся, Леня,— ответил Сеня, но тут же поправился: —Справимся, товарищ командир. Вожатый с удовлетворением посмотрел на ребят, особенно на Сеню, и уже совсем не по-военному добавил: — Помните, ребятки, от пакета сейчас зависит все. И победа, и исход игры, и ваша поездка в воинскую часть... Ребята, впрочем, это хорошо понимали и сами. Шел заключительный этап «Зарницы». В финал вышли две команды, вернее, два отряда — отряд «синих» и «голубых». «Голубые», к которым принадлежал Сеня, побеждали. Еще утром они смяли оборону противника и заняли его окопы. Затем с «техникой» въехали в лес и нашли ту поляну, над которой взвилась красная ракета и где началась «атака». Сеня вспомнил «бой», дружное «вперед! ура!» и того худенького остроносого мальчика из отряда «синих», который, склонившись над рацией в накинутой на плечи, не по размеру, плащ-палатке, громко кричал в микрофон: — «Земля»! «Земля»! Вы меня слышите? Слышите? Нас окружают! Окружают! Срочно присылайте подкрепление! Но подкрепления уже не было. Минут пятнадцать назад его взяли в плен, как, впрочем, и всю армию «синих». Радист, однако, об этом не знал и потому надеялся, что вот-вот его услышат и пришлют подмогу.

Было жарко. Его белесый, почти прозрачный лоб был сплошь покрыт испариной. Плотно натянутые резиновые наушники мешали услышать все происходящее кругом, а стоящий перед ним микрофон, до которого радист почти дотрагивался губами, занимал все внимание. Он даже не услышал, как подошла группа захвата из отряда «голубых», и уж совсем никак не мог поверить, что тоже оказался в плену. — У меня рация оказалась неисправной,— почти со слезами произнес «синий».— Они меня не слышали... А так бы вы нас никогда не победили. Никогда! Все это было утром. И вот сейчас, когда до окончательной победы оставалось совсем немного, ему, Сене Канарейкину, и еще двоим юнармейцам поручалось найти пакет. Найти быстро, не теряя времени. Сверив часы, как это тоже всегда бывает на фронте, они отправились на задание. Сеня шел впереди, внимательно рассматривая полусгнившие пни, на которых должны быть указательные знаки. В руках у него был компас. — Есть первый! — крикнул он минут через десять, наклонившись к какой-то высоко торчащей гнилушке. Легко отодвинув толстую, покрытую слизью кору, он достал спичечную коробочку, на которой было обозначено местонахождение следующего пня, и, объявив его описание своим товарищам, снова двинулся дальше. А еще минут через пять они совсем рядом услышали: — Отойдите! Отойдите! Что вам нужно! Юнармейцы выглянули из-за кустов и увидели двух босоногих ребят, отнимающих у девочки ягоды. Она изо всех сил сопротивлялась, крепко держа в одной руке корзинку, а другой пыталась оттолкнуть от себя ребят. Но, изловчившись, один из них ухватил корзинку за ручку и дернул ее на себя. Ягоды оказались у него в руках. — Отдай! Отдай! Сейчас же! — еще громче закричала девочка, но мальчишка, отбежав в сторону, только громко захохотал. Сеня с ребятами вышел из-за кустов. Увидев их и оценив обстановку, босоногие бросились наутек. Девочка и юнармейцы побежали за ними. Но где им было соревноваться с ловкими деревенскими ребятами, птицами пролетающими над травой и цветами, муравьиными кучами, поваленными деревьями и всем тем, что лежит и растет на земле в июльском подмосковном лесу! — Стойте! — запыхавшись, остановился Сеня, увидев, что ребята уже скрылись из виду.— Убежали! — с досадой сказал он и, обращаясь к девочке, серьезно заметил: — А ты чего в лес одна ходишь? — Я недалеко хожу... — Все равно нельзя. Видишь, какие здесь местные... — А я их знаю,— тихо сказала девочка.— Они из деревни, в которой мы братишке молоко берем. — Знаешь?—оживился Сеня.— Тогда пошли...— Он решительно двинулся с места, но тут же, вспомнив что-то очень важное, остановился.— Ты,— посмотрел Сеня на одного из своих разведчиков,— беги в штаб и расскажи обо всем Лене. Командиру,— поправился он. — А как же пакет? —удивился тот.— Ведь его нужно быстро найти? — Юнармеец Селезнев,— строго сказал Сеня.— Выполняй приказ! Однако юнармеец Селезнев не торопился. — Ты что, Сеня? —продолжал удивляться он.— Пока я сбегаю, пройдет время. А потом что толку-то?.. — Как что? Толк есть, и большой,— начал обсуждать с ним Сеня приказ, что уж, конечно, никак не полагалось ни по какому уставу.— Доберешься до штаба, расскажешь все командиру. Он пошлет новую группу разведчиков^ и она найдет пакет... — Но время, время! — не унимался беспокойный Селезнев. Павлик его тоже поддержал. — А ты пойдешь со мной,— прервав разговор, сказал Сеня и строго посмотрел на второго бойца.— Я командир! И я приказываю. И он, ступая на хрустящие сучья, треск которых особенно сильно отзывался в тихом лесу, пошел вперед. Девочка ничего не понимала из разговора, но, глядя на них, почувствовала в себе какую-то необыкновенную уверенность. Она только сейчас разглядела на ребятах какие-то повязки, значки, погоны, пришитые к рубашке через край белыми нитками. — А вы кто? — спросила она, когда они вышли из леса. — Мы юнармейцы,— догадавшись о ее недоумении, сказал Сеня и, взглянув на нее, понял, что его ответ ее еще больше озадачил.— Мы из лагеря,— пояснил он.— Из пионерского лагеря «Салют». Знаешь, где он находится? — Знаю. — А сейчас у нас военная игра... Сразу за лесом открылась деревня. Ее маленькие серенькие домики, устремленные в небо журавли колодцев особенно четко выделялись на фоне уже тронутых желтизной полей, балочек, невысоких подъемов и спусков. Придя в деревню, ребята оказались в окружении тесного кольца деревенских. — Идите отсюда! — слышалось со всех сторон. — Ишь! Погоны нацепили! Генералы какие!.. Сорвем сейчас погоны-то, да еще по шее накостыляем... — Пусть ваши ребята ягоды ей отдадут,— волнуясь, сказал Сеня.— Это... это подло у девочки отнимать... — Ну, ты, потише, законник! — выдвинулся вперед какой-то нечесаный парень в выцветшей ковбойке. Он подошел к Сене и ударил его в плечо. Стоявший сзади другой парень подставил ногу, и Сеня упал. — Ой! Что вы делаете! Что делаете! — еще громче, чем там, в лесу, закричала девочка, вцепившись руками в ковбойку нечесаного.— Отойдите! А на земле уже катались. Павлик с оторванным погоном и раскрасневшимся лицом тоже оборонялся. Но силы были неравными. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не горн. Он прозвучал чисто и серебряно в накаленном июльском воздухе. В деревню входили и «синие» и «голубые»—все участники финала «Зарницы». Они шли с развернутым знаменем, и нес это знамя тот худенький остроносый мальчик, которого утром взяли в плен вместе с рацией.

СВИТЕР

Уходя гулять, Алешка не захотел надеть свитер. Мать запротестовала: — На улице еще прохладно, а он не хочет тепло одеваться. Погода действительно была неустойчивой. Запоздалая весна только какую-нибудь неделю коснулась своим дыханием воздуха. Она спешила за день обогреть его своим ласковым обновленным солнцем, высушить островки асфальта и ускорить поток беспокойных ручейков, повсюду находящих себе неширокие русла. Но к вечеру весны уже не чувствовалось. Солнце затягивалось сплошной нависающей пеленой, которая, казалось, никогда не уступит место прозрачному небу, островки на асфальте пропадали, а беспокойные ручейки покрывались тоненьким слоем льда. Таким тонким, что представлялось: если дотронуться до него только дыханием, он растает и вода снова побежит по своему руслу. Иногда поднимался ветер. Он сильно раскачивал на деревьях упругие сучья и вносил ощущение какой-то неуютности. — Я не надену свитер,— говорил Алешка,— надену пиджак... Но спор продолжался недолго. В конце концов мать заявила, что, если он ее не послушает, гулять не пойдет. И Алешка уселся в своей комнате, достав с этажерки недочитанного Дюма. «Ничего... Пусть посидит дома,— думала мать,— а то вон уже какой стал! Это — «я не хочу», это — «не буду»... Пиджак — надену, свитер — не надену... А свитер-то какой хороший! Еле достала...» Она не знала, что из-за этого яркого, с узорчатым рисунком свитера, который еще издали обращал на себя внимание, Алешку стали звать во дворе Американцем. Правда, он старался не отвечать на это обращение и даже делал вид, что не слышит, но прозвище все больше и больше закреплялось за ним. — Почему они зовут тебя Американец? — спросила как-то Маринка, его сестра. — Почему, почему! — огрызнулся Алешка, но, посмотрев в ее внимательные участливые глаза, смягчился: — Из-за свитера. Вот почему... — А почему из-за свитера? — не поняла Маринка. — Потому что он заграничный. Видишь, какой яркий. Вот одна вышитая полоса... Вот другая, третья...— объяснил Алешка, водя растопыренными пальцами по свитеру,— такие носят только в Америке, а не у нас...— Он глубоко вздохнул и добавил с горечью: — Был бы он другой, не американский... Глядя на брата, Маринка тоже вздохнула, но, тут же забыв о переживаниях, поскакала на одной ноге по расчерченному мелом асфальту. Однажды в их дворе появился какой-то гражданин в сером костюме и с туго набитым портфелем. Он подошел к ребятам, удобно расположившимся на спинке скамейки, и спросил: — В каком подъезде триста четырнадцатая квартира? В пятом или шестом? — В шестом, кажется,— отозвался кто-то,— а может, в пятом... Вы спросите лучше у Американца... Он живет в шестом подъезде. И уж знает точно... — У американца? — немало удивился гражданин.— У какого американца? Все дружно захохотали...

После этого случая Алешка окончательно решил свитер не носить. «Но как сказать об этом матери? Ведь ей он так нравится. Она подарила мне его на день рождения». Он знал, что мать не поймет, скажет, что ему просто завидуют, а то еще начнет узнавать, кто дразнит его Американцем, и ребята подумают, что Алешка нажаловался. А этого он боялся больше всего. «Нет, лучше ничего не говорить, а просто не надевать, и все». Прошел час, другой. Алешка продолжал сидеть в своей комнате, склонившись над книгой, но мысли его были далеки от сюжета приключенческого романа. «Как же все-таки быть? — думал он.— Не надевать — просто не получается. Может быть, рассказать?.. Нет, лучше что-нибудь придумать. Но что?» На приглашение ужинать он ответил молчанием. Тогда мать с силой толкнула дверь, но ее надежно держала металлическая защелка. — Открой! Открой сейчас же! — громко сказала она, потрясая дверь. — Я не буду ужинать,— услышала она Алешкин голос,— и дверь не открою. — Тогда я ее сломаю! — почти уже кричала мать. — Не кричи, не кричи, мама,— выбежала из другой комнаты Маринка.— Не ругай Алешу! Я свяжу ему другой свитер... Не американский... И ребята перестанут его дразнить... Только ты меня научишь вязать? Научишь, мама? Она держала в одной руке наполовину распущенный свитер, а в другой — перепутанные нитки.

КЛЮЧ НА «ДЕВЯТЬ»

Если смотреть с большака на поля этого совхоза, то с одной стороны они далеко уходят к горизонту, а с другой — касаются тонкой полоски леса. По утрам леса не видно. Туман плотно застилает его, оставляя видимыми лишь смутные очертания домов центральной усадьбы. Когда поднимается солнце, поля расцвечиваются, отделяясь от горизонта своими яркими красками: зелеными, желтыми, оранжевыми. Они как бы вбирают в себя падающий сверху золотой свет и отражают его так, как им хочется. Если полей касается легкий ветерок, они кажутся живыми и беспокойными, беспрестанно играющими своими красками. Витька летом всегда живет здесь у деда. Родители привозят его из Москвы весной, а увозят, когда становится совсем холодно. Дед Витьки — шофер. Он часто брал его с собой на работу. Обычно они приезжали на совхозный двор, им загружали машину и отправляли по хозяйствам. Иногда дед сворачивал в лес и, отъехав совсем немного, останавливался. — Ты погуляй здесь неподалеку,— говорил он, — а я повожусь с мотором. Барахлит что-то опять... Витька выпрыгивал из кабины и уходил недалеко, как ему велели. А потом он слышал, как сигналил дед, и они опять выезжали на дорогу. — Ой сколько бензину вытекло! — удивился однажды Витька, увидав под машиной сверкающую лужу.— Как же мы теперь поедем? — Это не бензин,— отвечал дед,— это... отработанное масло. Собрание заканчивалось. Через открытые окна до Витьки, поджидавшего деда у правления, донесся его громкий голос: — А ты видел, что я бензин сливал? Затем, размахивая руками, дед вместе с высоким усатым дядькой появился на крыльце. Дед наседал: — Ты видел, видел? — Видел,— спокойно ответил дядька.— Нехорошо это. Хочешь иметь длинный рубль, работай честно... А так нехорошо... Вокруг собрались люди. Витька насторожился. Он подошел ближе, пытаясь понять, что происходит. — У тебя только на спидометре километраж был накручен, а колеса отдыхали вместе с тобой,— продолжал горячиться усатый.— Да вот и внучонка твой подтвердит,— добавил он, увидев Витьку, и обратился к нему: —Сливал твой дедуля в лесу бензин? — Не тронь мальца! — грозно сказал дед.— Он не только что разговаривать с тобой — стороной обходить будет. Это я ему накажу.— И тут же обратился к внуку:—Слышишь, Витька? Запомни этого дядю... Обходи его всегда стороной. Чужой он для нас с тобой человек. Одним словом, недруг. Собравшиеся не поддержали деда: — Да брось ты, Калиныч! Зачем парнишку-то впутывать! Сам же говорил, не тронь мальца! — раздавались голоса. — Нет, пусть слышит и знает, какие бывают люди,— оправдывался дед. Однако где-то внутри понимал, что был не прав и что впутывать Витьку в это дело действительно не следовало бы. Но было уже поздно, и дед стоял на своем. Не мог же он теперь согласиться с тем, что сделал неправильно? «Так они эдак и про бензин подумают, что я его сливал,— размышлял дед.— Им только уступи...»Почему Витька в тот день пошел с речки другой дорогой, он и сам не знал. Ему никогда не нравилось ходить через лощину. Это низкое место с небольшими пригорками и буйно разросшейся зеленью всегда было каким-то мрачным, сырым и неприветливым. Рассказывали, что здесь водились даже привидения. Но в привидения Витька не верил, тем более что никогда не видел их, и потому считал все это бабушкиными сказками. Но лощина ему не нравилась. И если через нее и ходил, то только для того, чтобы сократить расстояние, хотя торопиться ему всегда, в общем-то, было некуда.

Поднявшись на пригорок, он увидел большую машину. Она стояла с поднятым капотом. Но Витьке представилось, что это раскрытая пасть какого-то чудовищного дракона. Вскинув, как копье, удочку, он устремился ему навстречу. — Ты откуда взялся? — вышел из-за машины высокий усатый дядька в резиновом фартуке. Витька сразу его узнал. «Как же так? — испугался он.— Дед велел обходить его стороной, а я, получается, сам к нему вышел...» — Как это я не догадался взять с собой «девятый»?— сказал вслух дядька, уже не обращая внимания на Витьку. Витька знал, что «девятый» — это определенного размера гаечный ключ. У деда был такой, и Витька даже знал, где он лежит в сарае. — А вы сходите в деревню, здесь близко,— посоветовал он дядьке. — Не могу, у меня груз,— ответил тот. Витька посмотрел на забитый мешками кузов. — Вот незадача! Ждут меня там, а я здесь загораю,— добавил дядька и вновь озабоченно наклонился к радиатору. Витька видел, как сильно напряглись его мышцы и как крупными каплями выступил на лице пот. «Ничего тут у него неполучится без ключа»,— подумал он. Витька постоял еще немного, а потом, повернувшись, побежал в деревню. Через несколько минут он вернулся, запыхавшийся, и протянул дядьке «девятый». Когда Витькин дед узнал об этой истории, он был очень недоволен. — Нельзя, нельзя так, внучек,— выговаривал он ему вечером, после ужина, когда они остались одни. — А что нельзя, деда? — Нельзя,— повторил он,— ведь мы же с тобой родные... А ты подвел меня, поступил, как чужой. Знай, внучек,— прав я или не прав — стой за меня... И если я тебе что-то велел, делай так, как сказал. Говорю тебе еще раз, ведь мы с тобой родные... А как ты поступил — так негоже. Обидел ты своего деда. Ну да ладно... Только не делай так больше. Пошли спать... В эту ночь Витька долго не мог заснуть. Все вспоминал свою встречу с дядькой, разговор с дедом, его слова, сказанные им тогда у правления: «Чужой он для нас с тобой человек... Обходи его всегда стороной...» «Ну, я бы и обошел,— думал Витька,— если бы у него машина не сломалась... А так как же обходить-то, ведь он груз вез?.. И чего деда ругается?..»

МАРКА ИЗ АНГОЛЫ

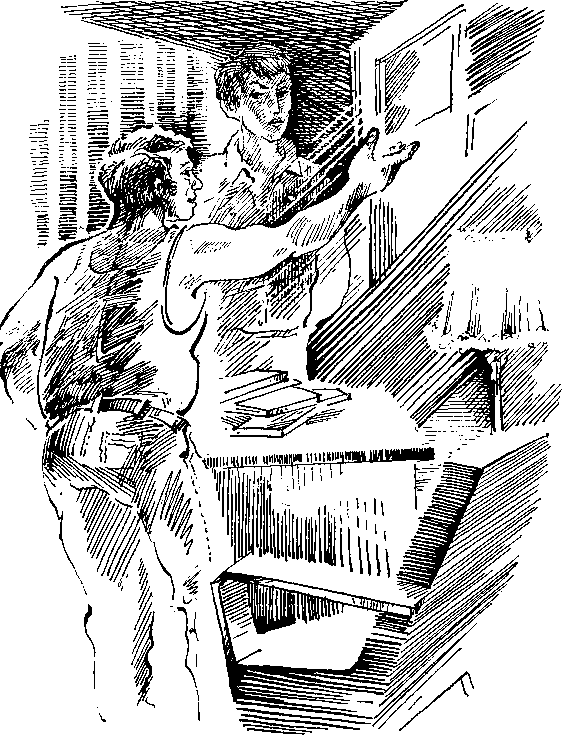

Стояла осень. Похудевшие деревья переливали золотом оставшуюся на ветвях листву и, казалось, гордились ею перед солнцем, еще довольно щедро посылавшим на землю свет и тепло. Некоторые из них были уже совсем прозрачными и четко обозначали свои серые сучья. Трава, хотя и мокрая, но потерявшая свою прежнюю свежесть и какая-то измельченная, высовывалась небольшими островками среди сплошного хрустящего покрова. Она как бы спорила с осенью, не хотела ей уступать и напоминала о лете, которое теперь вернется только через дожди и снега. Воздух был почти осязаем. Может быть, потому, что было утро и остывшая за ночь земля еще дышала своей прохладой, а может быть, и по той причине, что на улице уже была середина октября. Аркашка ходил в школу мимо парка. Ему было нужно только выйти из двора, пересечь трамвайную линию, миновать площадь, и дальше его путь шел вдоль высокой ограды парка. Иногда Аркашка держал путь прямо через парк. Проходил сквозь металлические перила входа, неизменно смотря на «чертово колесо», которое в это время года уже не работало, и шел тоже вдоль ограды, но с другой стороны. Висящие люльки колеса отчетливо вырисовывались на фоне неба. Причем от погоды это не зависело. Было ли солнце или лил дождь, их контуры всегда отпечатывались в вышине, как гроздья винограда, привязанные к огромному неподвижному кругу. Проходя через парк, Аркашка всегда собирал здесь красивые листья, но не только красивые, а те, которые на что-то похожи. Ну, скажем, на какую-нибудь птицу, каракатицу, яблоко или грушу. Вообще-то он любит собирать всякую всячину, и особенно марки. Теперь у него их много, А начал он их коллекционировать только в этом году, когда ему подарили в пионерском лагере за активное участие в художественной самодеятельности кожаный кошелек для марок. Пионервожатый Толя тогда так и сказал на линейке : — Пионер Аркадий Сазонов за активное участие в художественной самодеятельности награждается кожаным кляссером. «Чем-чем?»—не понял тогда Аркашка, но вышел вперед и под аплодисменты присутствующих и нестройные звуки баяна, исполняющего туш, направился к трибуне. Он тогда и не знал, что кляссер — это небольшой кошелек (по-другому его, пожалуй, и не назовешь), в который кладут марки, чтобы они не мялись и не портились, а были бы такими же гладкими и чистыми, как в альбоме. Теперь Аркашка знает, что такое кляссер, и сам часто говорит это слово. Первая марка, которую Аркашка положил в свой кляссер, была марка, подаренная ему дядей Митей, братом отца. В тот день, когда Аркашка приехал после смены из пионерского лагеря, дядя Митя был у них дома. — А, поворотись, сынку!..— начал он шутливо, припомнив то место из известной повести Гоголя, где Тарас Бульба встречает своих сыновей, и, перефразируя текст классика, еще веселее добавил: — Какой ты большой стал! И где же есть такие пионерские лагеря, чтобы там так мальчики вырастали?! Дядя Митя был военный пенсионер. У него не было детей, как не было и жены. Вернее, она когда-то была, но в самом начале войны ушла вслед за ним на фронт и больше не вернулась. Поэтому всегда казалось, что свое несостоявшееся семейное счастье дядя Митя находил теперь далеким отголоском в семье младшего брата, где был всегда желанным гостем. Особенно он привязался к Аркашке. Он был очень благодарен его родителям за то, что они именно так назвали мальчика, потому что Лида, его жена, всегда говорила: если у них родится сын, они обязательно дадут ему имя Аркадий... Портрет Лиды в светлой ореховой рамке висел у него дома над письменным столом. Молодая веселая женщина, скорее, еще девушка с заметными точками-ямочками на щеках и умными глазами смотрела из-за стекла и как бы спрашивала: «Ну, как тут у вас? Все хорошо?» Никто не знал, как она погибла. Рассказывали, что ушла на задание, а через два дня в освобожденном от немцев лесу ее нашли мертвой. Яркое пятно на гимнастерке отметило ее смерть. Стреляли в спину и, очевидно, неожиданно, потому что ее заряженный браунинг так и остался лежать в кобуре. Аркашка тоже любил дядю Митю. С ним ему всегда было интересно и весело, как на празднике. Только иногда дядя Митя становился каким-то серьезным и молчаливым, хмурил брови и сердито кашлял. Особенно Аркашка запомнил тот случай, когда они однажды, гуляя по Александровскому саду, подошли к могиле Неизвестного солдата... Было лето. Стоял жаркий полдень, и пламя огня таяло в нагретом воздухе, забирая широкий красноватый поток с самого центра звезды. — «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен»,— негромко прочитал вслух Аркашка. Дядя Митя как будто его не слушал. Он сосредоточенно смотрел на неширокое углубление, выложенное черным полированным мрамором, и молчал. Прошла минута, вторая... Аркашке показалось это целой вечностью, а дядя Митя все стоял и стоял, смотря в одну точку. — Дядя Митя... Что ты? — испугался тогда Аркашка и дотронулся рукой до его холодной ладони.— Пойдем... — Подожди, Аркадий,— сказал дядя Митя,— постоим еще немного. Ведь это место памяти... Он хотел еще что-то сказать, но закашлялся. Посмотрел на Аркашку из-за хмурых бровей и снова перевел взгляд на полированный мрамор. В тот день он почти больше не разговаривал. ...Закончив встречную тираду и вдоволь наудивлявшись тем, как Аркашка подрос за лето, что особенно было приятно мальчику, дядя Митя деловито спросил: — Ну, что нового у тебя произошло? — Кляссер получил за самодеятельность! — выпалил Аркашка и пожалел, потому что ехидная Ирина, его сестра, которая уже училась в девятом классе, тут же проявила к этому повышенный интерес. — За что? За что? — улыбнулась она одними глазами.— За самодеятельность? Ты у нас, оказывается, артист, а мы и не знали... И что же ты делал? Пел? Танцевал? А может быть, фокусы показывал? A-а, ты отливал на сцене пули...— И она залилась громким смехом. На помощь пришла мать. Она прикрикнула на Ирину и даже погрозила ей пальцем: — А что? Только ты, что ли, можешь выступать со сцены? Аркадий сумел же! Так что не гордись... Дядя Митя тоже протянул ему руку помощи: — Выступать, брат, это дело сложное. Не каждый из ребят умеет... Вот девочкам, тем легче. Они любят быть в центре внимания... Но Аркашке самому захотелось проучить свою самоуверенную сестрицу. Выждав момент, когда в комнате наступила тишина, он обратился к Ирине: — А ты знаешь, что такое кляссер? — Кляссер? — переспросила она, и поскольку не знала, то ответила: —Ерунда какая-нибудь... — А вот и не знаешь! — восторжествовал Аркашка.— Не знаешь и потому говоришь «ерунда»! Вот так-то! Он даже причмокнул от удовольствия языком — так ему было хорошо в эту минуту — и с достоинством достал из чемодана кошелек для марок. — Вот кляссер,— поднял он его над головой. — Молодец! Правильно, Аркадий,— отозвался дядя Митя.— Дави их, эрудитов! Все засмеялись, а когда смех закончился, дядя Митя взял у Аркашки кляссер и открыл его кожаные корочки. Внутри было пусто, как в новой тетради, которую только что купили. — Ну а где же марки? — спросил он Аркашку. — Марок нет еще... Дядя Митя почему-то задумался, а потом как-то серьезно произнес: — Придется подарить тебе первую. Приезжай ко мне в следующее воскресенье, и марка будет твоя... Это была неновая, сильно потертая испанская марка, так что даже сразу было трудно сказать, что на ней изображено: не то цветы, не то еще что-то. — Бери,— сказал дядя Митя, когда Аркашка приехал к нему домой,— дарю тебе эту марку. Я всю жизнь с ней прошел... И дядя Митя стал рассказывать Аркашке, что, когда он был мальчишкой, они с приятелями организовали у себя во дворе на Красной Пресне отряд честных и справедливых — ОЧИС. — В отряде устав был свой и клятва: «Клянусь всегда быть честным и справедливым, всегда бороться за правду и всегда быть готовым поехать в Испанию»,— почти торжественно произнес дядя Митя.— Вот какая у нас была клятва! — А почему в Испанию? — спросил Аркашка. — Тогда все хотели в Испанию ехать. В Испании шла война с фашистами. Читал, наверное? Аркашка кивнул головой. — Так вот. Все мальчишки мечтали тогда об Испании. И в качестве членского билета ОЧИСа у каждого из нас была испанская марка. А когда ребята с нашего двора уходили в сорок первом на фронт, договорились мы взять с собой испанские марки и дали друг другу слово после окончания войны собраться вместе на отрядный сбор ОЧИСа. — И собрались все? — спросил Аркашка. — Собрались... Только не все. Но марки были у всех оставшихся в живых... Помню, пришли мы тогда в тот старый разрушенный сарай во дворе, который был штабом ОЧИСа. Удивительно, как он еще сохранился во время войны,— невесело улыбнулся дядя Митя.— Помолчали, вспоминая тех, кого с нами нет, и свою ребячью клятву повторили: «Клянусь всегда быть честным и справедливым, всегда бороться за правду...» — А отец мой был в ОЧИСе? — спросил его Аркашка. — Нет, что ты! — опять улыбнулся дядя Митя.— Отец твой тогда был еще очень маленьким. Ходить только начинал... Вот тетя Лида была...— Он посмотрел на висящий над письменным столом портрет и добавил: — У нас с ней были одинаковые испанские марки... Не помню уж, где мы их достали, но только помню, что одинаковые... Тетя Лида жила в нашем дворе, заводила была и везде первая... Она только потом, когда уже была старше, изменилась — серьезной стала... Но веселый характер не пропал. Дядя Митя еще раз взглянул на портрет жены, как бы ища подтверждения своим словам, но Аркашка верил и так. — А дрались вы с ребятами? — задал он неожиданный вопрос. — Бывало... А как же иначе? Мальчишки всегда этим занимались... Но вдаваться в подробности дядя Митя не стал. Были у них другие меры воздействия, посерьезней. Самым страшным в ОЧИСе проступком считалась ложь. — Уличат, бывало, кого-нибудь во вранье,— говорил он,— испанскую марку отбирают, а то и из отряда выгоняют. Вранье, брат, считалось у нас преступлением... Что бы там ни было, говори всегда правду. Правду поймут... И простят, если ошибся... — Давай съездим с тобой как-нибудь в ваш старый двор,— предложил Аркашка. — Давай,— согласился дядя Митя и, помолчав, с грустью вздохнул: — Только вряд ли там теперь что-то осталось. Дом, в котором мы жили, давно снесли. На его месте построили новый, пятиэтажный... — А сарай остался? — Ну, что ты! Сарая тоже давно уже нет. А вот садик остался. — Какой садик? — Который мы с ребятами сажали... Через неделю они приехали на Красную Пресню. Выйдя из метро, увидели на другой стороне много народу, особенно ребят. — Сколько помню,— сказал дядя Митя,— здесь всегда толпились люди. Зоопарк у нас любят... — А вы ходили с ребятами в зоопарк? — спросил Аркашка. — А как же? Многие здесь даже в разных кружках занимались. Я уж сейчас не помню, как они назывались, но кажется, «Юные друзья животных». Рассказывая Аркашке о довоенной жизни, он, казалось, дарил ему свое ясное отрочество и был при этом предельно сосредоточен и даже немного печален, потому что знал: никогда уже больше не вернется та полная больше надежд, чем благополучия, но именно оттого и счастливая пора. Они свернули за угол и прошли улицу молча. — А ты знаешь,— обратился дядя Митя к Аркашке,— почему Красная Пресня называется Красной Пресней? — Нет. — Ну, почему Пресня, я и сам не знаю,— откровенно признался дядя Митя,— а вот почему Красная, мне известно. В 1905 году в Москве восстание было против царя,— начал он.— А в этом районе жило много рабочих, поэтому и бои здесь были против царских войск жестокие. Но силы были, конечно, неравные. У рабочих-то что?.. Дубины да булыжники... Ну, были, конечно, ружья, наганы... Но все равно. Разве они могли устоять против регулярной армии? Восстание было подавлено, а в память о событиях на Пресне район был назван Красной Пресней. Я еще помню стариков, которые жили у нас во дворе и рассказывали нам о том восстании,— задумался дядя Митя.— Справедливые такие были старики... И нас, пацанов, очень любили... Они подошли к линейкам пятиэтажных домов, смотрящих окнами друг на друга, и остановились. — Вот здесь и начинались наши «владения»,— сказал, подняв руку, дядя Митя.— А дом наш стоял вон там... Он сделал несколько шагов вперед, как бы увлекая Аркашку в мир дорогих ему воспоминаний, и пошел по неширокому асфальту, отделяющему серой лентой ровный бобрик кустов от подъездов. В самом конце дома они опять остановились. — Вот здесь сарай стоял, о котором я тебе рассказывал,— кивнул в сторону дядя Митя.— Видишь, где большие тополя... А там был дом, где жила тетя Лида. Да какой, впрочем, это был дом? — поправился он.— Барак какой-то стоял, да и только... Он подошел к тополям, дотронулся рукой до одного из них и долго гладил его черную сухую кору. «А этот тополь,— подумал Аркашка, когда шел в то утро в школу через парк,— почти такой же, как во дворе на Красной Пресне...» Он остановился, погладил, как дядя Митя, его сухую кору, поднял лист, удивительно напоминающий небольшого мышонка, окрашенного в золотую краску, вложил его в какой-то учебник (кажется, это была «География») и, пролезая через сломанные прутья железной ограды, заторопился на другую сторону улицы к большому четырехэтажному зданию, сложенному из красного кирпича. Войдя в школу, он увидел на стене, рядом с зеркалом, объявление. «Внимание! — гласил его текст.— В субботу после уроков состоится воскресник по уборке территории школы. Явка всех учащихся строго обязательна. Комитет комсомола и совет дружины». «Ну вот,— подумал Аркашка,— а в субботу мы договаривались с дядей Митей в музей пойти. Не могли уж воскресник сделать в воскресенье!..» И тут вдруг Аркашке стало весело. Он задумался над текстом объявления, над тем, что воскресник состоится в субботу. «Как это? Воскресник в субботу?..»— почти засмеялся он и хотел уже было и впрямь рассмеяться вслух и даже обернулся по сторонам, чтобы увидеть кого-нибудь из знакомых, но тут зазвонил звонок. Первым уроком была алгебра. Василий Терентьевич, преподаватель математики, человек резкий и порой даже суровый, вошел в класс с журналом под мышкой, держа в этой же руке свою старую вместительную папку. Он положил все это, как всегда, на стол и, отойдя к окну, обратился к классу: — Ну, разобрались с заданием? Все молчали, очевидно не рискуя хоть чем-то обратить на себя внимание. Василия Терентьевича в школе боялись и уважали. Боялись, наверное, за его характер, строгость, а уважали за то, что он отлично знал свой предмет и любил его преподавать. Это отношение к Василию Терентьевичу переходило от класса к классу. Его таким знали в школе все, даже те, которых он не учил. Подойдя к столу, Василий Терентьевич открыл классный журнал и, склонившись над ним с ручкой, начал «цедить». «Цедить» ребята называли тот момент, когда учитель искал по журналу, кого бы вызвать к доске. — Куркин,— произнес наконец Василий Терентьевич. Класс облегченно вздохнул. — К доске,— не поднимая головы, добавил математик и, не садясь на стул, начал что-то писать в правой стороне журнала, наверно, тему урока. Петя Куркин, рослый второгодник, всегда с ярким румянцем на щеках, неторопливо вышел к доске и, ожидая, что сейчас ему понадобится что-то писать, начал искать мел. Но мела не было ни на ровной, как линейка, прибитой к доске длинной рейке, ни под тряпкой. — Мела нет, Василий Терентьевич...— негромко, как бы с досадой произнес Куркин, подсознательно ожидая, что его положение вызванного к доске может измениться. — Сейчас... Я сбегаю...— все так же не отрываясь от журнала, произнес Василий Терентьевич, и класс захихикал.— Дежурные,— поднял голову математик,— за мелом, быстро! Когда принесли мел, Петя Куркин уже сидел на своем месте, еще больше раскрасневшись, а у доски стояла Верочка Карасева. Эту маленькую остроглазую девочку с торчащими косичками-хвостиками все звали в классе просто Верочка. И не потому, что это было ее прозвище и намек на ее внешность или для какого-то еще унижения, что так часто бывает у ребят, а просто потому, что по-другому ее было и нельзя назвать. Верочка, и все тут! Сначала ей это не нравилось, а потом привыкла. Урок продолжался. Очередной вызванный решал у доски задачу, а класс должен был следить за ходом решения. — Неправильно,— говорил изредка Василий Терентьевич и, обращаясь к ребятам, спрашивал: — Кто поможет? Но руки поднимались неохотно. И тут вдруг Василий Терентьевич что-то заметил. Он прошел по ряду, как бы убеждаясь, не ошибается ли, а потом подошел к окну и, повернувшись к его прозрачному стеклу, негромко произнес: — Сазонов! Вам все понятно в задачах? — Да! — подняв голову, поспешно ответил Аркашка. — То-то я и вижу, вы все так хорошо поняли, что даже начали книжки читать на моих уроках... «Как это он заметил?»—мелькнула мысль, но нужно было как-то выходить из положения. — Это же мелочь! — сказал он первое, что пришло ему на ум, и задвинул большую книгу в стол так, что она глухо ударилась о фанерную стенку. — Хороша мелочь! — не повышая голоса, продолжал на той же ноте Василий Терентьевич.— Полстола занимает! На сей раз в классе раздался дружный хохот. До конца урока Аркашка сидел, внимательно смотря на доску, и слушал все, о чем бы ни говорилось. Он даже два раза поднял руку, когда Василий Терентьевич обратился к классу со своим вопросом: «Кто поможет?» — но тот его не вызвал. Когда прозвенел звонок, Аркашка бережно убрал «Кондуит и Швамбранию» в свой ранец и вышел в коридор. Там уже пихались. Но Аркашка не присоединился к беспорядочно колышущейся толпе, а пошел на лестницу, намереваясь спуститься в вестибюль, хотя дел там у него никаких не было. Просто не хотел быть с ребятами из своего класса. Он вспомнил, как они несколько минут назад смеялись, когда Василий Терентьевич сделал ему замечание. Проходя мимо буфета, увидел у его дверей Герку, которого плотно окружили ребята. Герка что-то показывал, подняв локти и держа их у самой груди. — Что там? — протиснувшись в кольцо, спросил Аркашка. — Ангольская марка! — коротко бросил, взглянув на него, Серегин.— Настоящая ангольская марка! — Подумаешь, у меня тоже есть...— сказал Аркашка, не ожидая никакой реакции ребят. — Есть? — удивленно посмотрели они и даже расступились, оставив его с Геркой напротив друг друга. «Почему я тогда так сказал?» — думал потом много раз Аркашка и не находил ответа. Нет, вруном он никогда не был и хвальбой тоже. Просто сказал вот так, и все. А может быть, у него было тогда плохое настроение?.. Но какое может иметь отношение к плохому настроению то, что иногда люди говорят неправду? Однако, как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь, и, сказав «а», говори «б»... Аркашке ничего не оставалось делать, как упорствовать в своей нечаянной лжи. А что же? Сказать, что пошутил, отступить, значит? Тогда ребята снова наградили бы его смехом. Но этот смех был бы уже совсем другой, чем тот, в классе, когда он читал книгу. «Не надо бы мне говорить, что у меня есть марка»,— все-таки подумал он тогда под пристальными взглядами ребят, но было уже поздно. — Конечно, есть! И, посмотрев на марку, которую ему с готовностью протянул Герка, с каким-то отпетым отчаянием, будто в холодную воду прыгал, так и брякнул: — Даже лучше этой!.. — Покажи! — Дома. Завтра принесу. Но на другой день никакой марки Аркашка не принес. Не принес он ее ни на третий, ни на четвертый. ...А листьев на деревьях уже почти не осталось. Солнце теперь выглядывало редко и совсем не грело. Хрустящий покров парка напрочь спрятал траву и расстелился желто-коричневым одеялом, плотно окружая золотистыми кучками листьев подножия тополей. Воздух уже стал по утрам прохладным и даже был виден перед глазами, если постараться сильно выдохнуть из себя. Подступал ноябрь. Аркашка все так же ходил в школу через парк. И хотя он больше уже не собирал здесь похожие на что-нибудь листья, все же нет-нет да и наклонялся к земле, рассматривая причудливость их изображений. Но листьев не брал — они были мокрыми. — Ну, где же твоя Ангола? — спросил его как-то после уроков Герка. — Где-где! — огрызнулся Аркашка.— Дома, говорят тебе. Забываю все принести. — Ну-ну...— протянул тот.— Подождем, пока принесешь... Но если бы Герка знал, как мучился Аркашка, он, наверное, не стал бы его спрашивать о марке, а сделал бы вид, что забыл. Ведь ребята добрые, и если они чего-то друг другу не прощают, то только из-за справедливости. Но они никогда не будут мстить, обнаружив искренние переживания; они никогда не будут смеяться, зная, что человек мучается. А Аркашка мучился. Он просто не находил себе места. «Как же так я скажу ребятам, что у меня нет Анголы? Смеяться ведь будут... Задразнят... Нет, надо найти марку во что бы то ни стало. Достать где угодно. И непременно показать ребятам, а особенно этому Герке...» Во всех магазинах, куда он ни заходил, ему отвечали, что марок Анголы нет. Чего только Аркашка не был готов обменять за желанную Анголу — всю Южную Африку, Новую Зеландию. Он отдал бы даже Аргентину вместе с Танзанией. Но Анголы нигде не было. И тогда Аркашка подумал: «Может быть, написать туда письмо?» Он достал из шкафа толстый энциклопедический словарь, открыл его на букве «а», отыскал слово «Ангола» и прочитал: «Ангола (Angola) — страна в Африке, колония Португалии...» «Колония... — задумался Аркашка.— А разве можно писать письмо в колонию? Ведь там угнетенный народ... А письмо обязательно попадет к угнетателям...» Он даже представил себе такого толстого дядьку с плеткой в руках и в коротких штанах, совсем таких, какие носил он, Аркашка, когда еще не ходил в школу; как этот дядька берет в руки его письмо и, узнав, что оно от пионера из Советского Союза, рвет его или кладет на стол и долго бьет плеткой по конверту. «Нет, письмо туда писать нельзя,— твердо решил Аркашка.— Но что же делать? Что?» А в школе Герка все продолжал спрашивать Аркашку о марке. — Ну, что же? Где твоя Ангола? — не унимался он. А один раз, выждав перед началом уроков, чтобы в классе собрались почти все, громко объявил: — Аркашка все наврал! Нет у него никакой Анголы! А если и есть марка, то какая-нибудь задрипанная американская или испанская... И тут случилось неожиданное. Услышав про свою испанскую марку, Аркашка в два прыжка оказался рядом с Геркой. Тот не ожидал этого, но быстро собрался и, приготовившись к обороне, толкнул Аркашку в плечо: — Ты чего это? Но Аркашка что было сил навалился на Герку, прижал его к полу и начал бить. Герка, казалось, не сопротивлялся, а только хрипел. Однако, изловчившись, он сильно ударил Аркашку ногой в живот, так, что тот отлетел к столу, где сидела Верочка. — Ой! — покрывая общее возбуждение класса, завизжала она. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в класс не вошла Майя Семеновна, преподавательница русского языка. — Ой! — еще сильнее, чем Верочка, завизжала она, но это как раз и остановило всех, в том числе Герку и Аркадия. Поднимаясь с пола, они глянули друг на друга, понимая, что теперь оба друзья по несчастью, и, повернувшись к Майе Семеновне, пыхтя, стали ждать приговора. У Герки из носу текла кровь. — Сейчас же выйдите и умойтесь,— начала учительница.— А потом... потом ступайте к директору и расскажите, что случилось... К концу пятого урока в школу не пришел, а, скорее, прилетел Теркин папа. Классу было велено остаться. — Будет собрание,— объявила староста Пятакова.— Прорабатывать Сазонова будем... — А почему только Сазонова? — спросил кто-то.— Ведь они оба дрались... — Не знаю. Так сказали... В класс вошли Майя Семеновна, директор и Теркин папа, который вел своего сына за руку. — Вы посмотрите, посмотрите, как у него нос распух,— начал он еще от дверей демонстрировать Герку.— Ведь это варварство — так бить человека. Это же хулиганство... — Ну, за хулиганство судят... А за это Аркашку судить не будут,— раздался голос с задней парты. — Куркин! Помолчи! — властно прервал его директор.— Слушай лучше! И Куркин, буркнув что-то веселое своему соседу, замолчал. А Теркин отец все говорил и говорил. Он рассказывал совершенно невероятные сказки, будто когда он, Анатолий Петрович Листовский, был в таком же возрасте, как они, то никогда не дрался, что тогда вообще мальчишки не дрались, а были очень примерными и воспитанными и что драться — это нехорошо. В конце своей речи он опять вернулся к Геркиному носу и заметил: — Сазонов искалечил моего сына. Вот смотрите, как у него нос распух... — Но у Сазонова ведь тоже синяк не на спине,— вставил опять Куркин. Но на этот раз директор его не перебил. Он так же, как и все, взглянул на Аркашку и, как бы действительно убедившись, что синяк не на спине, а под глазом, вышел вперед и начал говорить. Он тоже говорил долго, а потом еще выступила и Майя Семеновна. Когда собрание закончилось и все вышли из класса, директор остался с Аркадием один на один. — Ну, расскажи мне, за что ты так налетел на Листовского? Почему появилась у тебя к нему такая ненависть? Из-за марки, как говорят? Нет, я этому никогда не поверю... Но Аркадий молчал. Он молчал и тогда, когда директор пригрозил ему четверкой по поведению за полугодие, и тогда, когда сказал, что поставит вопрос об исключении его из школы. Не помогало ничего. Аркашка молчал, как камень. — Ну, вот что,— произнес директор в заключение.— Завтра в школу без родителей не приходи. — А у меня отец в командировке. — Тогда пусть придет мать... После школы Аркашка поехал прямо к дяде Мите. Почему он так сделал? Отец его действительно был в командировке, а матери говорить, что ее вызывают в школу, не хотел. Он знал, что дядя Митя ему поможет. И дядя Митя помог бы ему обязательно, если бы он рассказал ему всю правду. Вообще-то Аркашка ничего не утаил — не сказал только, из-за чего началась драка. И уж, конечно, промолчал об истории с ангольской маркой. А вот этого как раз делать-то было и не нужно, потому что, как часто бывает, одна неприятность, если с ней не разделаться, ведет за собой другую. Так это случилось и в этот раз, хотя все так хорошо началось... Договорившись с дядей Митей, что он назавтра придет к нему в школу, Аркашка, не заезжая домой, решил заглянуть в магазин «Филателия». «Может быть, будет там Ангола на этот раз»,— подумал он. Но марки не оказалось. Уже выходя из магазина, Аркашка увидел у дверей высокого парня в ярком шерстяном шарфе. — Тебе что, Ангола нужна? — толкнул его тот плечом. Аркашка кивнул головой. — Пошли... На улице парень вытащил из кармана кусочек картона, обтянутый пленкой, и показал ему. У Аркашки захватило дух. Это была Ангола. Желтые, голубые, оранжевые квадратики так и поблескивали на ладони парня. Однако стоили они у «продавца» дорого, и денег у Аркашки не хватило. Тогда он, не раздумывая, вытащил кожаный кляссер и протянул его парню. Тот прямо-таки выхватил Аркашкино богатство. В троллейбусе по дороге домой Аркашка не мог налюбоваться марками. Он так и держал их перед собой озябшими пальцами, не надевая перчаток,— боялся, что испачкает целлофановую обертку или еще (не дай бог!) помнет. Изображавшие какие-то африканские деревья, марки казались ему самыми красивыми на свете. Он даже представил себе, как шумят эти деревья от дуновения жаркого африканского ветра. «Ветра? — подумал Аркашка.— А может быть, его там не бывает? Ведь это не наш климат. Это не Европа... Не Франция... Не Испания...» И тут вдруг Аркашка вспомнил, что забыл вытащить из кляссера, который отдал парню, ту старую испанскую марку — подарок дяди Мити. «Надо бежать к магазину,— искрой мелькнула у него мысль.— Найти этого парня... Обязательно найти... И во что бы то ни стало забрать у него испанскую марку... А вдруг парня уже там нет?..» Аркашка пересел на троллейбус, который шел к магазину, и через несколько минут уже был у «Филателии». А что толку — парня там не было. Аркашка ждал его долго. Все надеялся, что вот-вот покажется яркий шерстяной шарф и плащ. Но когда двери магазина стали закрывать, он окончательно понял, что парня больше не увидит. На другой день Аркашка шел в школу не через парк, а рядом с его оградой по мокрому тротуару. Деревья за ней уже стояли голыми, растопырив во все стороны свои острые сучья. Земля посерела, перемешав мелкой грязью еще видневшиеся листья. Воздух стал уже совсем холодным, и небо, тяжелое и низкое, было совсем без облаков. Оно покрыло сплошной непрозрачной пеленой все пространство и посылало на землю мелкую изморозь. Аркашка остановился у ограды. Он вспомнил, как собирал здесь листья, вспомнил и художественную самодеятельность в пионерском лагере, Красную Пресню, дядю Митю...