Ледовое небо. К югу от линии [Еремей Иудович Парнов] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Еремей Парнов Ледовое небо

Повести

ЛЕДОВОЕ НЕБО

(Повесть)

Шаманий бубен, а не лед озерный.Оскал костра — не облака заката.И дни — пока не дни, а только зерна,Которыми твоя судьба чревата.Николай Димчевский

ЗОЛОТОЙ БОГ

Оскаленный рот с удлиненными резцами и яростным языком смазали теплой оленьей кровью. Затем ублажили Владыку табунов яствами из семи драгоценных чаш: привета и окурили душистой травой авагангой, привезенной то ли с Керулена, то ли с Ангары. Отлитый из чистого золота в недоступных тибетских горах, стоял шестирукий охранитель посреди задымленного чума и улыбался застывшей окровавленной улыбкой; потрясая арканами и мечами, топтал нещадно жалящих змей. Чело его венчала диадема из черепов, а до самых колен, кривых и могучих, как положено прирожденному всаднику, свисало ожерелье со срезанными головками. Три лошади, устремленные в прошлое, настоящее и будущее, летели сквозь яростное пламя его волос. Шаманы в нагольных тулупах, окрашенных в алый цвет древней сакьяской секты, пропели мантры на непонятном чужом языке и бережно завернули своего бога в дорогую парчу, а после в песцовые шкурки. Путь ему предстоял долгий, трудный, и зима пришла на Таймыр такая, что камни — и те рассыпались в песок. Под рокот бубна и сердитый собачий лай уложили оленеводы одетую мехом фигуру на нарты, и лучшая упряжка из шести красавцев быков понесла ее к далеким горам Путорана. Следом потянулась вереница провожающих нарт. Длинный хорей направлял стремительный бег в черноту полярной ночи. Снежная пыль дрожала на малицах. Как заиндевелые ветки, сверкали под полной луной гордо откинутые рога. Так и не привелось Владыке табунов стать покровителем оленьего стада. Весть о том, что упорные чернецы с далеких островов Соловецких добрались до самого устья великой реки Енисей, напугала пришлых шаманов. Собрав пастухов, повелели они спрятать сокровище в самой глубокой котловине синих гор Путорана, где блуждают от века, не находя выхода, волчьи стаи и племена Одичалых людей. На том и потерялся след золотой фигуры. Но неведомым путем распространилась весть, что дорогу к ней укажет когда-нибудь белый отсвет в ночи, который ученые люди называют «ледовым небом».Ровно через двести лет, день в день, на месте того чума, откуда ушел в зимнее касланье[1] золотой охранитель, построили первое заводоуправление. Заполярный город, выросший посреди дикой тундры, стал самым северным городом в мире. Его многоэтажные каменные дома, словно повторяя далекое утро человечества, покоились на свайных опорах, намертво вмороженных в вечный лед. Немалых жертв потребовала мерзлота, прежде чем удалось приспособиться к ее крутому капризному норову. Подтаивая и расползаясь от малейшего тепла, излучаемого людским жильем, угрожая провалами и взрывом, она словно соединила в ледяной толщи сокрушительную мощь противоположных стихий: огня и воды. Первостроители, еще в тридцатые годы «заложившие» основы будущего комбината, пришли в отчаяние, когда с наступлением лета увидели провалившийся фундамент, перекрученные каркасы, изуродованные трещинами стены. Но это была лишь проба пера. Лежащая под тонким слоем торфяных отложений трехсотметровая ледяная толща не уставала держать в изумлении самонадеянных пришельцев, которые привезли с материка буквальна все: от гвоздей до автобусов, от каменных облицовочных плит до тракторов и железнодорожных рельсов. С рельсами мерзлота сыграла особенно каверзную шутку. Не успели проложить колею, соединившую город с портом на Енисее, как весь путь, вместе с насыпью самым откровенным образом утонул в трясине. На другой год сделали более высокую насыпь, которая по всем инженерным расчетам не могла оказать заметного давления на грунт и полностью защищала от перегрева. Но вечная хозяйка тундры ответила таким головоломным трюком, что даже видавшие виды полярники обреченно развели руками. Железнодорожная ветка, каждый метр которой обошелся в несколько раз дороже, чем на материке, превратилась в некое подобие американских горок: чудовищные провалы чередовались с фантастическими вздутиями, шпалы полопались, задранные к небу рельсы завернулись в штопор, оскалясь клыками выдранных костылей. И все же город построили: с асфальтированными улицами, магазинами, кино, бассейном для плавания. Проложили и железнодорожное полотно, по которому потянулись к Енисею составы, груженные металлическими слитками, углем, рудой. Мерзлота перестала быть непостижимой загадкой. Ее научились деликатно и бережно обходить. Специальная мерзлотная лаборатория, созданная при комбинате, начинала с азов. Суровую истину, что человек должен сосуществовать, а не бороться с природой, там усвоили задолго до того, как она стала внедряться в умы администраторов и ученых, живущих несколько южнее Полярного круга. Рекомендации, опробованные в Заполярном городе, нашли широкое применение по всей Арктике. В Гренландии, на Аляске, в Канаде — всюду можно встретить теперь водопровод в бетонном коробе, вознесенный, подобно римскому акведуку, высоко над землей, или прославленные железобетонные сваи. Заглубленные на добрых тридцать метров и залитые цементным раствором, они вмерзаются в грунт, срастаясь с ледяным монолитом. Парящие над землей «Черемушки» лишь оттенили легкостью и белизной суровый лик массивных старожилов. Словно памятники недавнего, но уже легендарного прошлого, покоятся они на незыблемом скальном грунте. Под каждым — тридцатиметровой глубины котлован, продолбленный киркой и пробойником, изобильно политый потом. Управление комбината размещалось именно в таком внушительном здании, с традиционными портиками и колоннадой индустриального стиля тридцатых годов. Серый камень, конструктивистские окна, шершавый железобетон… Памятник эпохе, свершившей прыжок через невозможность, и живое рабочее сердце города, чьи окраинные улицы обрывались прямо у ямин полигональной тундры, где осока да пушица выметывали к июлю неподатливые колоски. Но далеко за сопки из шлака и прочих индустриальных отходов, которым ветры, снега и цепкая зелень придали волнистую стать творений земли, далеко за гряду фиолетовых гор, врезанных в беловодье окоема, простирал свою пионерскую власть комбинат. От кедровой тайги до отмелей Карского моря, с их моржовыми лежбищами и гнездовьями легендарной розовой чайки, ставил он опорные вышки. Аж до самого Енисея метил заявочными колышками кочки хмельного багульника, чей обычно лиловый цветок был зелен от потайной меди или густо синел сокровенным кобальтом. Ажурные фермы ЛЭП и газопроводные трубы стали его крепостными стенами, сторожевыми башнями взметнулись над редколесьем вышки буровых и копров. На сто восемьдесят километров протянулся он по меридиану, связав навечно океан, тайгу и богатейшие горы, отдавшие взамен золотой жертвы медь, никель, кобальт и сопутствующие им редкие земли.

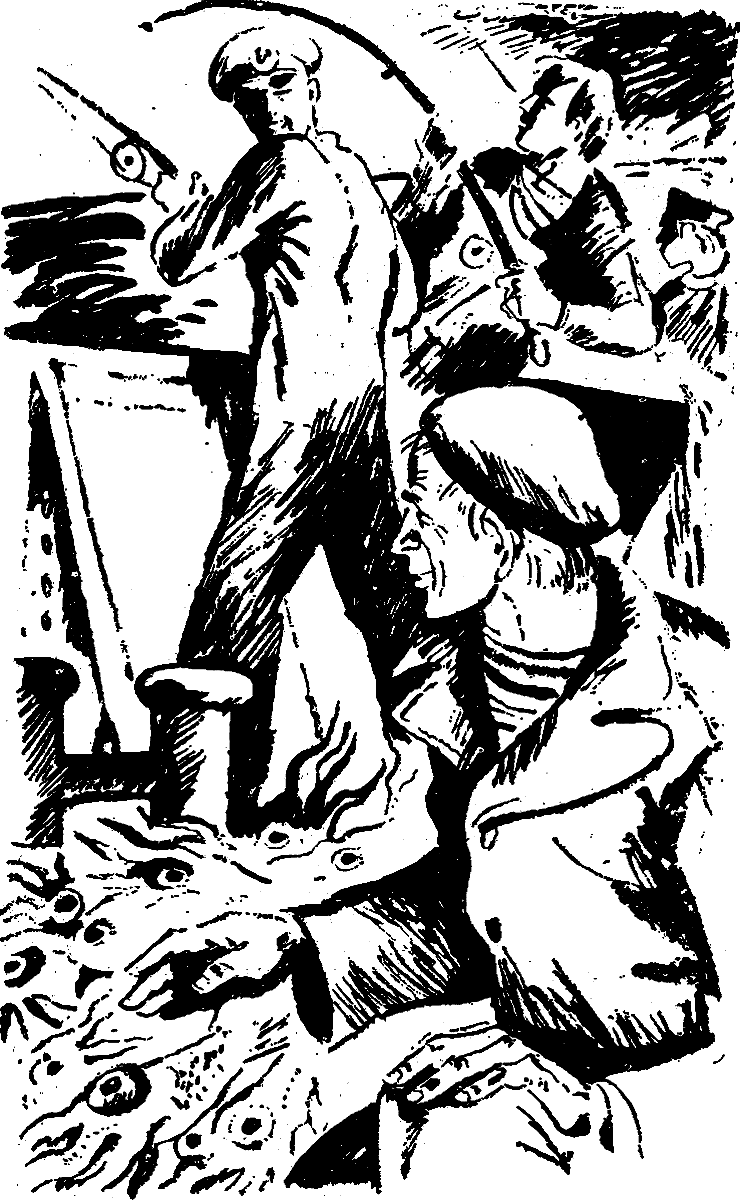

РЕЧНОЙ ЗАТОН

Вязкой горечью потянуло с увалов. Призывно-тревожно. Оцепеневшая за двести сорок суток зимы тугая древесная плоть нетерпеливо напружилась и живительный дух ее легким туманом просочился сквозь оттаявшие на припеке устьица. Архипелаги снега еще пятнали яры, поросшие чахлым лиственничным редколесьем, а волглая торфованная почва кое-где сочилась неукротимыми ручейками. Фильтруясь через сфагновый мох, осветляясь под пористым настом, они неудержимо рвались в пойму. Даже ночью не затихал вкрадчивый стеклянный шелест. Да и сгладилось различье между ночью и днем. Косматое дымное солнце, едва коснувшись лиловой сопки, на которой прошлым летом выгорел лес, не желало закатываться за горизонт. Чудовищно искаженное рефракцией, смазанное влажным дыханием пробудившейся тундры, висело оно над долиной, насылая бессонницу, тираня назойливым бредом. К концу первой декады июня реки еще были плотно набиты льдом. Круто замешанная, тронутая хмурой пороховой синью облачная пелена то озарялась блистающими окнами, то хлестала зарядами снега. Казалось, все висит на тончайшей волосинке и полусонный мир только и ждет, чтобы вновь погрузиться в оцепенение. Но несмотря на шквальные ветры, на метель, пролетающую под трубами газопровода, поднятыми подальше от мерзлоты, не утихал шелест таяния. И горьковатый дух тополиных проснувшихся почек по-прежнему томил душу. Необратимость извечного круговорота ощущалась в робких приметах весны. Подъем воды начался — не поздно, не рано — шестого мая, а первую подвижку наблюдали только в начале июня. Горизонт вешних вод поднялся к этому времени уже на двенадцать метров. Но лед далеко не пошел. Замер, словно собираясь с силами. За первой короткой подвижкой последовала другая, потом еще одна — мощная, когда, казалось, Енисей окончательно взломает и вынесет и океан разбитые ледяные оковы. Караваны судов терпеливо дожидались у кромки припая всего в каких-нибудь восьми милях, но к Дудинке было не подойти. В порту же скоплялись предназначенные к отправке грузы: руда для Мончегорска, слитки анодной меди, чистый, как зеркало, «никель-ноль». Река, в десяти верстах от которой построили Заполярный город, много раньше освободилась от ледяной хватки. Благодаря сильному течению, она на большом протяжении не замерзала даже в пятидесятиградусные морозы. Поэтому и звалась испокон веков Талой, хоть и тащила усердно в Пясинское озеро лед, погребенный и вымытый из-под берега, но, большей частью, с питающих рек и озер, вскрывавшихся в иные годы много позже енисейской лагуны. В Заливе и в Дудинке с нетерпением ждали открытия навигации, а на Талой уже вовсю шныряли катера и моторки. За шумовой завесой громоздящихся друг на друга геометрически правильных льдин едва ли можно было расслышать зябкий шорох иссушенной за зиму жестяной осоки, чавканье раздавшихся мочажин, вздохи набухшего белого моха. Но именно там шла незаметная целительная работа и день ото дня светлела взбудораженная вода. Первые лодки выскочили на струю, когда Талая только-только пришла в себя. Пробовала силы, неумеренно играла норовистыми, перехлестывающими — стоило лишь подставить борт — гребешками. Рыболовам большого заполярного города, наскучившим пробавляться подледным блеснением, не терпелось порезвиться на открытой воде. У каждого было свое облюбованное местечко, укромный уголок, память о котором скрашивала однообразие зимних дней. Слух о том, что таймень хватает блесну, молниеносно разнесся по заводам, научным институтам и прочим, так или иначе примыкавшим к комбинату учреждениям. Мужскую половину населения охватило нервное возбуждение. Едва наступило долгожданное субботнее утро, все, у кого только были лодки, устремились к причалу. На медном заводе и на прочих участках с непрерывным круглосуточным циклом, только и разговоров было, что про рыбу, а заводские социологи зафиксировали временное снижение производительности труда. Треск моторов оглашал весь берег от железнодорожного моста до угольной насыпи, а синий дым растекался по галечным мысам. Моторки шли, как рыба в косяке. Но понемногу русло расширилось, и река вобрала в себя и эти лодки с их грохочущими, воняющими бензином моторами, и людей, оживленных, азартных, умеющих по-детски радоваться простым и вечным проявлениям жизни. И вновь одиночество повисло меж высоких яров, утыканных кривыми тонюсенькими деревьями, за которыми смутно темнели матерые стволы, отвоевавшие себе место почти на самой границе безлесной тундры. Все непривычные шумы потонули в изначальной тишине, растворились в настороженном и мудром молчании. Север, окружающий заполярный город, еще способен был каждому дать уединенное место — естественный и бесценный дар, которого лишены горожане, живущие на материке, о котором едва ли узнают их быстро растущие дети.Рисковая это была затея — рыбалить на неустоявшейся воде, когда по протокам встречались заломы, а на отдельных перекатах даже рыба шла чуть ли не боком. Но в этом риске едва ли не главная прелесть таилась. Север приманивает к себе людей определенного склада: покорителей, первопроходцев, а потом мнет их, как первозданную глину, приспосабливая под свою мерку. Постепенно и выковывается характерный психологический тип, для которого особая притягательность заключается и противоборстве, как принято говорить, с природой. От сидения в прокуренных кабинетах да ежевечерних бдений у телевизора эта почти атавистическая жажда сама собой притупляется, но не исчезает совсем. И если только предоставляется удобный случай, коренной полярник всегда рад тряхнуть стариной. Начальнику поискового горно-металлургического цехи Андрею Петровичу Мечову такой случай как раз и представился. С помощью слесарей, которым была обещана бутылка редкостного армянского — в Заполярном городе вместо водки продавался только «питьевой спирт», — он загодя спустил лодку на воду. А потом все оставшиеся до выходного дни занимался блеснами, карабинами, леской и прочими упоительными причиндалами спиннингового промысла. Он лишь рассмеялся, когда начальник планового отдела Бузуев, с которым в урочный день столкнула его судьба, заикнулся насчет водокрутов во дальними валунами. — Кто не рискует, тот в тюрьме не сидит, — отшутился Мечов, стремясь поскорее отделаться. — Да и свежей тайменины ой как охота, — он блаженно потянулся, почесал живот под колючим свитером грубой шерсти и решительна застегнул молнию штормовки. — Видишь? — махнул рукой в сторону причала, где возле сарайчиков с лодками дымились костры. — Сплошная фиеста… — Ну, держи ухо востро, — предупредил сосед, затаив завистливый вздох. — В заводь, небось, пойдешь? — Ну, — нетерпеливо мотнул головой Мечов и без лишних церемоний поспешил расстаться с разговорчивым сослуживцем, так некстати вынырнувшим из дверей булочном. Купив теплую и влажную еще ржаную буханку, уложил ее в рюкзак, где рядом с укутанным в телогрейку термосом лежали консервы и фляга со спиртом, и заспешил под уклон, пританцовывая на ходу. Легко себя чувствовал, уверенно. Каждая жилка трепетала от бьющей через край нетерпеливой радости. Все было заготовлено еще с вечера: безотказный спиннинг норвежский, подсачник, багор и даже пропитанный бензином обломок диатомового кирпича, чтобы без всяких хлопот запалить костерок. Погода, тоже, можно сказать, баловала, пророчила удачу. С юга задувал несильный устойчивый ветер, очистившееся небо приветливо лучилось студеной голубизной. Дымилось на солнце, как сжиженный газ в дьюаре. Сложив вещи в свою видавшие виды дюралевую «Казанку», Мечов отомкнул замок, бережно завернутый в промасленный полиэтиленовый мешочек, и вынес из железной конурки мотор. С «Вихрем» в одной руке и запасной канистрой — в другой, косолапо затрусил по дощатому пирсу, мокрому и затоптанному сотнями таких же, как у него, резиновых сапог. Когда мотор вдоволь прочихался и, после долгих усилий взял нужную устойчивую ноту, Андрей Петрович описал широкую дугу и, махнув рукой приятелям, которые еще возились на берегу, дал полный газ. Ощущая как днище бьется о враз отвердевшую воду, чуточку убавил скорость и прямиком нацелился на белый бакен. С безотчетной грустью, навеянной небом и пасмурной водой, подумал о том, как мал, в сущности, заполярный город, самовластно внедрившийся в заповедные просторы, где человек всегда был лишь случайным кочевником, перегонявшим оленьи стада от гор к океану и от океана к горам. Промелькнули мосты и провисающие над рекой фарфоровые бусы электропередачи, сваи причалов, краны, уродливые, потемневшие от снега бревенчатые стены складских помещений с глубокими, как амбразуры, незрячими оконцами. Остались позади пирамиды железных бочек, свалки ржавого металлолома, и с резкой неожиданностью первозданный неприветливый берег — близко, чуть не рукой достать — открылся. Только трубы заводов, составлявших малую часть единого, исполинского в своем размахе горно-металлургического комбината, еще долго виднелись на горизонту, бледно-зеленом, застывшем. Неподвижной выглядела и бесконечная пряжа исходившего из них разноцветного дыма. И лиловые узкие облака в немыслимой обесцвеченной высоте, с которыми незаметно сливался этот холодеющий дым, и багровая, запекшаяся понизу пена — тоже казались лишенными малейших движений. Как мираж, привидевшийся в пустыне, как нераскрытая тайна, изгладился город. И сразу темнее навис берег, тоже обездвиженный и завороженный. По течению еще изредка несло ледяные обсоски, но в сумеречной глубине донная галька проблескивала и холодная пена перемывала гранитное зерно в корешках прибрежного тальника. Отчетливое мельтешение их желтой и бледно-розовой бахромы приковывало взгляд, невольно ищущий перемен. Набегавшая рябь монотонно колыхала устлавшие дно прошлогодние ветки, потонувшие мелкие листья. Мылкая накипь, колебля щепу и лесной сор, лизала выступившие валуны, меж которыми косичками завивались струи. Но стоило поднять голову, и муаровый узор ряби сглаживался, и там, где река скупо отсверкивала, как прокатанный лист, незыблемо отражался левый лесистый берег, расчлененный на узкие зеркальные полосы. Отсюда до цели уже близехонько было. Мечов прислушался и различил, невзирая на тарахтение мотора и переплеск, унылый протяжный звон. Не отпуская руля, привстал. Сощурив рысьи глаза, настороженно осмотрел берега и фарватер. Углядев справа по ходу бочку из-под солярки, намертво застрявшую на галечном плесе, разочарованно дернул плечом. Срывая и унося тускло-радужную пелену, как в бубен, била в железное днище тугая струя. Все было обыкновенно в окружавшем его скупом и бедном на сочные краски мире. Сотни раз видел он и эту необъятную панораму, в чем-то похожую на декорацию и неправдоподобную дымную пряжу, которая стыла в густой облачной синеве. Саднящие краски безначального восхода, незаметно переходящего в бесконечный закат, уже не томили его непонятной тоской, как в первые годы. Но в глубине души он знал, что будет вспоминать нее это, когда вернется, раньше ли позже, на материк. Как уже вспоминал, безотчетно тоскуя о них, где-нибудь в Ялте или Сочи. Почему-то всегда приходило на память одно и то же: пунцовый, курящийся ржавыми протуберанцами шар у самой кромки мертвого леса и протяжные всхлипы куда-то летящих серых гусей. В такие минуты он даже отчетливо слышал, как вторила им река, играя в сотни и тысячи опустошенных бочек, как призывно аккомпанировал басовыми струнами высоковольтных линий истекающий в туман электрический ток. Слишком безропотно объяла тундра дымящие трубы, нити газопроводов, вышки ЛЭП и эту жестяную тару, которую вместе с плавником разносили во все стороны освобожденные ото льда реки. Все приняла, все вобрала в свое вечное лоно, приобщив к таинствам сокровенных камланий. Как приобщала с незапамятных времен дымные струйки стойбищ, рокот бубнов и посвист оленьих нарт, летящих по наледи. Пока, во всяком случае, дурман багульника одолевал едучее дыхание серы, а перегретый нечистый пар, осев средь болотных кочек, тысячекратно возрождался для жизни. Питал ручьи и реки, наливал колдовским соком бледные мухоморы и еще какие-то призрачные грибы, чьи невидимые споры вспыхивали в осенние ночи зеленой фосфорной пылью. Экологические размышления не мешали Мечову зорко следить за фарватером. Метров за сто до валуна, отшлифованного льдами и вылизанного течением, он сбросил газ и направил «Казанку» в заливчик — прямо к золотистому пятачку, озаренному светом, полыхающим в облачных полыньях. Переменившийся ветер гнал к берегу, чуточку наискосок, и холодным приливом обжимал на спине штормовку. Рыба при таком ветре скорее всего стояла где-нибудь на глубине, противоборствуя придонным течениям, и не было никакой уверенности, что она прельстится на блесну. Но попробовать несомненно стоило, раз уж он все равно решился выехать в такое переменчивое, исходящее сыростью утро и добрался, невзирая на гудящие по реке гребешки, до заветного валуна, где его не раз баловала удача. Жаль, прежнее настроение развеялось. Бесконечно одиноко чувствовал он себя под этим небом, представшим вдруг таким безнадежно высоким, что страшно становилось глядеть в голубые скважины, где гуляла стужа и струились световые столбы: то ли обычные лучи иззаоблачные, то ли копья небесного воинства. А может, и вовсе колонны, косо подпирающие зенит, — ничего не поймешь в такое утро. Как замолк мотор, шум реки стал отчетливо слышен, шорох таяний, дальние отзвуки подвижек и обрушений. Высокий берег с редкими лиственничками теневым клином лежал на воде, по которой студеный парок завивался, точь-в-точь, как над прорубью. И такая везде несказанная красота ощущалась, что слезы подступали к горлу. Отрешенность, немота, грусть светлая и вместе с тем сумрачная. Все грустило вокруг: отвалы прозрачные, черным зеркалом обтекающие лодку, суровые камни и глянец латунный, которым, как свыше, отмечен был добычливый омут. На переменчивость вод и небес берег отвечал хмурым однообразием. Однако и в нем таилась вещая приглушенность, скупая, прямо-таки подвижническая умеренность. И как за сердце хватала, как щемила она, освобождая от всяческой суеты. Жаль, что ненадолго. Мечов знал уже, что ни настроения, ни ощущения удержать нельзя. Едва коснулся человека прилив высокой сути, как мысль ускользнула за глухую завесу. И нечего вспоминать и глупо задерживаться. Хоть расстаться никак невозможно, да любоваться уж нету сил. Только бесплодное раздражение или равнодушное скольжение невидящим взглядом. День ото дня, год от года нужно копить мимолетные ощущения, и тогда, быть может, что-то однажды откроется в сердце, высветится из мрака, как молнией озарит. Оттого, наверное, и прикипают люди всей душой к Северу, что разлито в нем потаенно угадываемое откровение, без которого муторно человеку на земле, беспокойно. Повсюду приметы духовной мощи угадываются. В пятнах лишайников на окатанных черных валунах, в неброской белизне галечных отмелей, в поросших мохом стволах пихт и лиственниц. Каждый яр, как погост, каждое дерево, как темный насупленный скит. И конечно, ветер еще, переменчивый, резкий. Он и солью, и стужей дохнет, и терпкостью тополиных почек, и хинным привкусом ив. Влекомая течением лодка незаметно проскользнула в затон и понеслась вдоль берега, заваленного плавником и ржавеющим хламом, уродливо обнажившимся со снеготаянием. Вечная мерзлота не принимала все растущие груды металлолома. Вывозить их на материк было дорого, перерабатывать — негде. Привычные мысли прокручивались в голове Мечова, когда проносило его мимо завалов, где между вывороченных корней темнели консервные банки и всевозможные емкости из-под горючего. Заботы привычные одолевали, но не остро, не раня памяти, не задевая сердца. Был он весь полон грустным очарованием и тем предощущением близкого озарения, которое постоянно влекло и никогда не сбывалось. Возможно потому, что просто времени недоставало побыть наедине с собой, с глазу на глаз остаться с выпуклым окоемом, где играла то медная прозелень, то лиловая пена, то беспросветная синева. Вот и теперь, едва правый борт чиркнул о камень, вросший в русло, под которым трехсотметровым слоем лежала мерзлота, схватился Мечов за спиннинг, предусмотрительно приведенный в боевую готовность. Несильно взмахнув упругим удилищем с пропускными кольцами из дымчатого агата, бросил блесну в самую середку светлого пятачка, где рябь так и лоснилась янтарным жиром. Едва тяжелая рыбка с тройником на хвосте нырнула в волну, отпустил рычажок и позабыл обо всем на свете. Полностью отключился. Роскошная норвежская катушка, взведенная на автомат, с завидной скоростью выбрала лесу. Андрей Петрович осмотрел блесну, щедро отмеченную острыми зубами лососевых рыб, и бросил наново. Теперь он крутил барабан уже сам, вручную. Лишний раз хотел поиграть чудо-снастью, сразу поймать тот особый пронзающий до нутра рывок, за которым последует тяжкое тупое сопротивление и начнется единственная в жизни работа, когда останавливается время и саднящая боль кровоточащих пальцев воспринимается как наивысшее блаженство. Пришлось сделать множество холостых забросов, раз за разом возвращая моторку к исходному камню, прежде чем рука ощутила легкое напряжение. Андрей Петрович затаил дыхание, по тут же понял, что ошибся и ничего на крючке нет. Едва ли он мог прозевать поклевку. Скорее всего видимость нагрузки создавала играющая против сильного течения блесна. Зевать на такой быстрине не приходилось. Случись что — развернет лодку боком и бросит на гладкий диабаз, где даже лишайник, и тот не сумел удержаться. Но приведи господь, если заглохнет мотор. Не доходя до воронок, остервенело будоражащих темный омут, Мечов плавно развернулся и вновь повторил заход. Блесна упала далеко от лодки. Без всплеска, отвесно канула в глубину. Еще не начиная мотать, Андрей Петрович каким-то шестым чувством угадал, что на сей раз удалось, клюнуло. И не какой-нибудь чир или муксун, а именно он, хозяин… Ощутив мертвый рывок книзу и в сторону, Мечов поспешил отпустить лесу, но не настолько, чтобы рыба могла уйти за перекат, откуда ее уже не выцарапаешь никакой силой. Поводив удилищем, которое сгибалось в дугу, он уперся пробковым концом в ременную пряжку и попытался подтянуть добычу поближе к лодке. Но едва схватился смотать слабину, как рыба ответила таким отчаянным броском, что затрещала катушка. Пришлось отпустить стопор, потому как леса грозила лопнуть. Уж опять маячили валуны и билась нечистая пена. Заход на заходом Мечов терял драгоценные метры. Когда же выходило так на так, считал, что добился: успеха. Хоть и сильна была рыба, но не могла она бесконечно тянуть, разрывающее челюсть железо, неизбежно должна была вымотаться. Когда Мечов, сам усталый от напряжения и азарта, вдруг почувствовал, что удилище гнется уже не так угрожающе и миллиметровая жилка много легче ложится на барабан, у него задрожали руки. Накручивая изо всех сил катушку, он потерял бдительность и едва не угодил в воронку, беснующуюся в безысходной близости от камней. Еще бы мгновение, и не увернуться. Продолжая накручивать, он свободной рукой вцепился в ручку мотора и уже собирался врубить на полный, как рыба совершила отчаянный смертельный прыжок. Сверкнув серебряным радужным боком, лишь чуточку тронутым чернью, которой покрывается крапчатая чешуя в речной подо, таймень сиганул на перекат. Шмякнувшись о камень, изогнулся кольцом и канул в омут. Мечов отчетливо видел вспененный столб, оскаленную черную голову, ртутное, как из ствола исторгнутое тело. Что случилось за этим растянутым, как при замедленной киносъемке мигом, он так и не понял. Перелетев через борт и с головой ухнув в обжигающую холодом воду, инстинктивно рванулся к поверхности, жадно хватанул воздух, но что-то тянуло его под воду, мешало плыть. Целая вечность прошла — по крайней мере так показалось, — прежде чем понял, что не выпустил все же спиннинг, намертво зажатый в оцепеневшей руке. Слабо дернул, ощутил, как забилась на дальнем конце намотанная до чертиков рыба, и попытался разжать сведенные пальцы. Надеясь выручить хотя бы снасть, лихорадочно нащупывал невесть куда запропастившийся нож и невольно следовал за уходящей в глубину жилкой. Андрей Петрович был заядлым моржом и не упускал случая поплавать в проруби, когда устанавливалась относительно умеренная погода. Только это и спасало его теперь от верного шока. Выпуская понемногу отработанный воздух, он сделал неловкую попытку перекусить леску, но только хлебнул воды и пробкой вылетел на поверхность. Обреченная рыба и снасть, которую он бессознательно выпустил, влекомый инстинктом самосохранения, остались в реке. Выплюнув воду, он ошалело огляделся и изо всех сил поплыл к лодке, которая, на счастье, врезалась в берег. Мотор заглох и течение неторопливо тащило ее вдоль галечной кромки к перекату. До берега было близко, но и мокро блестящие камни — отсюда они выглядели настоящими скалами — приближались с пугающей быстротой. Мечов сразу понял, что его сносит к водовороту, отяжелевшая одежда и резиновые сапоги едва ли позволят вырваться из воронки. В лучшем случае его швырнет на камни, откуда без чужой помощи не выберешься. А на помощь надеяться нечего. Прежде чем кто-нибудь случайно заглянет в эти забытые богом места, ледяная вода сделает свое дело. Это ясно на все сто процентов. Никуда тут не денешься. Он сознавал, что владевшее им несколько замедленное спокойствие очень непрочно. Под ним, как под тонкой кожицей пульсировал сгусток, в котором невнятно смешались сожаления, тошнотная тоска и отчаянная надежда. Резко оттолкнувшись ногами, упорно тянувшими вниз, Мечов лег щекой на воду, вдавился по самые ноздри, как в лед. Загребал широко, жадно, стремясь во что бы то ни стало выброситься на маячившую перед глазами окатанную гальку. Но они все не приближались, а лишь проносились мимо, эти светлые ядра, тальники за ними, высокий берег и лес. Опять с обостренной, почти неестественной четкостью, различал в пене мельчайшие подробности: выбеленный плавник, пляшущие в пене гладкие кусочки дерева, голые прутики ив с меховыми редкими шариками и острой, как морда лосося, чуть загнутой почкой. Он видел отдельные, почему-то укрупненные фрагменты, словно со стороны, и едва ли мог разобраться в своих ощущениях. Не хватало, ни сил, ни мгновений вглядываться. Как это случается в критической ситуации с умными, привыкшими аналитически мыслить людьми, инстинкт и разум дополняли друг друга. Когда моторка, очередной раз носом уткнувшись в камни, развернулась кормой и, словно притягиваемая магнитом, стала медленно отдаляться от берега, Мечов сразу понял, что ему дается дополнительный шанс. Чисто геометрически задача решалась просто. Необходимо было догнать лодку прежде, чем это само собой произойдет у переката, где пересекутся их трассы. Он не думал о том, как заберется на борт в чугунных веригах, которыми сразу же обернутся все надетые на него вещи, как сумеет запустить мотор или бросит в уключины почти бесполезные легкие весла, если, конечно, останется у него хотя бы секунда на то, чтобы просто оглядеться, понять что к чему. Он знал одно: плыть, и как можно быстрее. «Казанку» удалось догнать сравнительно скоро. Схватившись обеими руками за маленький кнехт, он какое-то мгновение висел, безуспешно пытаясь содрать скользкие голенища, облепившие щиколотки. Ничего из этого, конечно, не вышло, но, как бы прокручивая отснятую кинопленку, он вспомнил вдруг водяной веер и взлетевшую в воздух прекрасную рыбу. Непроизвольный толчок воображения словно подстегнул Мечова. Напружившись, он подтянулся, выжал на руках невероятную тяжесть тела и перевалился через борт, изливая потоки воды. Ни на что другое сил уже недостало. Распростершись на деревянном настиле, он почти безразлично ожидал столкновения. Но оно все не наступало. Хотя лодку покачивало и, очевидно, куда-то влекло. Удар оказался, против ожидания, совсем несильным. Он пришелся на корму, точнее на руль мотора, затем последовало легкое сотрясение и отвратительный скрежет. Поднявшись с усилием на колени, Андрей Петрович обнаружил, что застрял на мысу, в каменных россыпях и выброшенных рекой корневищах. Очевидно, импульс, полученный лодкой, и добавочный вес тела так повлияли на ее путь, что она смогла зацепиться за этот спасительный мыс. Последним усилием Мечов швырнул на берег кошку, закрепил трос и привалился к борту. Безумно хотелось спать. Саднило разбитые в кровь костяшки пальцев. Только теперь Андрей Петрович почувствовал, что его сотрясает дрожь. Одежда, согревавшая даже в воде, удерживая облегающий теплый слой, обратилась на воздухе в замораживающий компресс. Нужно было поскорее все с себя сбросить и развести костер. Благо река, снабжавшая деревом голую тундру, не пожалела плавника и для этого трижды благословенного уголка. Мечов разделся, докрасна растерся какими-то тряпками и облачился в телогрейку. Сидя на корточках, выпил кружку кофе из термоса. Теперь можно было заняться огнем. Найдя подходящую пихточку, углом подтянул кривой ствол полярной ивы. Плеснул для быстроты бензинчиком и запалил сразу во всю длину, по-таежному. Коптящее пламя с гулом рванулось к небу, обдавая знобким неустойчивым жаром. Андрей Петрович сразу почувствовал себя уютнее. Развесил сушиться белье, на тросе, ближе к огню распял на вывороченном корне шерстяной свитер, поодаль — штормовку и скользкие от заскорузлой рыбьей слизи эластичные брюки. Вытряхнув последние капли воды из сапог, протер их изнутри теми же тряпками, одинаково годными как для лодочного мотора, так и для многообразных рыбацких надобностей. Бензин мгновенно выгорел, но древесина уже занялась, обдавая слабым дыханием не вымытых до конца таежных смол. Мечов подбросил сушнячка под комли, надел сапоги на босу ногу и, как был, в одной телогрейке, полез в гору надрать перезимовавшего жесткого моха — на стельки, пока подсохнут портянки. И под сумку, на которой сидел, тоже простелить чего-нибудь следовало. Могильным, пронизывающим до костей хладом тянуло от гальки, сросшейся с мерзлотой. Он нашел закуток, немного защищенный от речного ветра, и устлал его мохом. Повесив чайник над пылающим комлем, вывалил на сковородку банку тушенки. Как бы далее ни сложилось, схватку он выиграл. Никогда еще поджаренный на огне хлеб не казался ему таким вкусным. До нутра, до самого отдаленного капиллярчика ожег и растекся по телу спирт. Мечов запил оставшимся кофе, заел хлебом, обмакнутым в пузырящийся жир. Приманенные теплом, близ костра закружились неуверенные еще комарики. Целительной горечью попыхивала обуглившаяся ивовая кора. Жаркий язык лизал исходившие паром портянки, упрямо шатался под ветром, и был почти прозрачный в сквозных лучах незакатного солнца.

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Утро, по обыкновению, началось со сводки погоды. Стоя возле окна, за которым синели испещренные узкими меловыми полосами отроги Путорана, прикрывавшего город от северных ветров, директор комбината Логинов рассеянно прислушивался к динамику. От окон тянуло сыростью и прохладой. Хорошо поставленным дикторским голосом дежурный синоптик коротко обрисовал ледовую обстановку в Заливе — за истекшие сутки ничего нового не произошло — и перечислил погодные показатели по объектам, разбросанным на обширной территории Таймырского полуострова. В городе Кайеркане и на Красной скале, откуда поступал основной поток руды, существенных перемен не предвиделось. В районе Валька ожидался кратковременный дождь, а на Мессояхе ночью выпал обильный снег и отмечалось резкое понижение температуры. Теплее всего было в Снежногорске, но именно там дули сейчас самые сильные ветры. Колебания, вызванные устойчивым антициклоном, были, в общем, в пределах нормы и опасений не вызывали. Даже ветер, достигавший местами двадцати метров в секунду. Ни на ЛЭП, питающей город, ни на работе самой Хантайской гидроэлектростанции это не сказывалось. Лишь Дудинка неотступной мыслью гвоздила в виске. Дни шли за днями, а навигация не начиналась, хотя лед еще третьего дня прошел Потапово. Если весна в Заполярье действительно продвигается со скоростью не выше пятнадцати километров в сутки, то ранее, чем к концу недели акватория не очистится, решил Логинов. Это значит, что долгожданный прокат, контейнеры с дефицитным оборудованием, автобусы, экскаваторы и вездеходы поступят практически только в будущем месяце, когда, как подстегнутая, по-летнему закипит жизнь, начнутся отпускные страдания, а детишки разъедутся по пионерлагерям. Хлопот, одним словом, прибавится вдвое. Всматриваясь в обесцвеченный с бледно-лиловыми подпалинами горизонт, Логинов невольно поежился. Зябко скрестив руки, огладил локти под легкой сорочкой. Затянул приспущенный было галстук и отступил в сумрачную глубь кабинета. Заново отделанный по последней финской модели, он, потеряв прежнюю помпезность, ожидаемого уюта нисколько не приобрел. Вопреки надеждам дизайнеров, деревянные пепельного оттенка панели и длинная полированная столешница выглядели до ужаса казенно. От хрустальных пепельниц и зеленых бутылок с минеральной водой так и сквозило холодом. Не помогла даже роскошная глыба высоцковита, бледно-голубоватая, как снятое молоко, помещенная в специальную стенную нишу. Последние дни Логинов чувствовал себя несколько подавленно, хоть и не мог понять почему. Особых поводов для огорчений он как будто не находил. Дела шли заведенным порядком и по всем показателям обстояли совсем неплохо. Во всяком случае не хуже, чем в это же время в прошлом году. Он подумал, что виною всему хронический недосып. Возможно, так оно и было. Несмотря на плотные шторы и двадцать капель пустырника, всю прошлую ночь он почти не сомкнул глаз. Отсюда, наверное, и проистекали потаенное беспокойство, непривычная раздражительность и, что хуже всего, какое-то заторможенное безразличие. Начинался новый день, новые и в то же время такие привычные заботы. Казалось бы, нет причин для тревоги. Не было еще случая, чтобы он как-то не управился с потоком текучки. Не сами по себе хлопоты, а именно это их неотвратимое приближение, выводило его из равновесия. Все в нем протестовало против ежедневно повторявшихся гонок по замкнутому кругу. Драгоценное время утекало, как вода сквозь пальцы. Уходило бог знает на что. Он раздраженно пожал плечами и, толкнув неприметную дверь в стене, прошел в комнату отдыха. Остановившись перед зеркалом, критически оглядел несколько помятое лицо, помассировал пальцами темные мешки под глазами и решил, что в свои сорок шесть мог бы выглядеть и получше. Сказывалась скверная ночь, усталость и неизбежный к началу весны авитаминоз. Надев строгий черный пиджак с золотой звездочкой Героя Социалистического Труда, нащупал в кармане баночку витаминных драже. Но принимать не стал, решив, что все равно толку не будет, раз уж пропущено столько дней. Лучше начать по новой с будущего месяца. Машинально глянув на календарное окошко электронных часов, подумал с легкой усмешкой, что директорский календарь отличается от природного сущей безделицей: план нужно давать круглый год. В остальном же — полная согласованность. Четкое разделение на долгую зиму и короткое колготное лето. Зимой — борьба со снежными заносами, мороз, от которого лопаются стальные детали в несеверном исполнении, сонливость, авитаминоз и прочие прелести, прямо влияющие на производительность труда, летом — ремонт дорог или все та же борьба, но только с верхним оттаивающим слоем, лавина отпусков, текучесть кадров, комарье и повышенная нервозность от незакатного солнца. Попробуй решить, что лучше. Наверное, все же зима. Слишком уж прочно связано лето с навигацией, ее разочарованиями и надеждами. Впрочем, лето все-таки лучше. Когда порт открыт, на душе спокойнее. Чувствуешь могучее дыхание материка. Самолет, хоть до Москвы на ИЛ-18 три с половиной часа полета, такого ощущения почему-то не дает.

Логинов возвратился в рабочее кресло и, повернувшись к динамику, установленному на отдельном столике рядом с селектором и телефонами, надавил клавиш на пульте. Метеослужба, как по команде, умолкла. — Аэропорт? — коротко поинтересовался он, вспомнив, что с этой недели должны были начаться воздушные поставки для нового автоклавного цеха. — Атмосферное давление восемьсот, температура плюс шесть, видимость хорошая, — повторил синоптик метеосводку по аэропорту. — Меня интересуют ближайшие двое суток. — Есть основания полагать, что сформировавшийся антициклон будит оттеснен несколько к югу, в этом случки теплый фронт пройдет… — Понятно, — оборвал директор. — Как видимость? — Возможен туман, Владлен Васильевич. — Спасибо, — Логинов нажал кнопку звонка. Бесшумно распахнулась дверь, обитая черной стеганой кожей, вместительного, как телефонная кабина, тамбура. Вопросительно улыбаясь, приблизился невысокий лысеющий помощник. — Прием сегодня большой? Помощник положил на стол раскрытую папку со списком. Пробежав глазами фамилии, Логинов задержался на незнакомой, указал пальцем и поднял голову. — Кто такой? — Фомичев? Да пенсионер один с никелевого, — помощник досадливо поморщился. — Я уже говорил с ним, обещал во всем разобраться, но он рвется лично к вам. Скандалит. — Что у него? — Квартирный обмен, Владлен Васильевич, — помощник неловко улыбнулся. — Вышел на пенсию, хочет к Челябинск к дочери или там к сыну. — Ну и?.. — Я звонил, просил помочь. Но… — помощник не договорил. Логинов понял и устало кивнул. По его глубочайшему убеждению, подобные вопросы должен был решать кто угодно, но только не директор. И тем не менее он их решал, почти безропотно. Так уж сложилось, с первых лет повелось. Плохая или хорошая, но это была традиция. Один из неписаных законов гигантского невиданного комплекса, которым ему выпала нелегкая честь руководить. По сути весь заполярный город с его двухсоттысячным населением состоял при комбинате. Был обязан комбинату своим рождением и стремительным ростом. Любой горожанин, кем бы он ни был — горняком, монтажником, плавильщиком, врачом или истопником в детских яслях, — так или иначе работал на комбинат. Директору подчинялись не только рудники или металлургические заводы, но шахты, электростанции, транспорт, связь, газопромыслы, коммунальное хозяйство, Дудинский порт. На него, явно или неявно, замыкалась вся жизнь большого индустриального центра — от школ и гостиниц до научно-исследовательских институтов и полярной авиации. Грандиозное, уникальное по масштабам и многогранности, объединение давным-давно переросло узкие рамки привычного названия «комбинат». Его отдельные отрасли сами выросли в целые комбинаты, но по сей день известные на всю страну крупнейшие металлургические заводы находились на положении цехов. Производство росло, укрупнялось год от году, а система управления оставалась классической «пирамидой». Логинов был восьмым по счету директором, но как и в нелегкие времена «Заполярстроя», за каждой мелочьюобращались только к нему. Однажды попробовав, он так и не смог поломать этот порочный порядок. — В исполкоме не возражают, — заметил помощник, словно был наделен даром читать мысли. — Не возражают, — усмехнулся Логинов. — У этого… — он глянул в список, — Фомичева все права… Сколько он у нас проработал? — Восемнадцать лет. — Вот видите… Ладно, я позвоню, — Владлен Васильевич хорошо знал, что от него нужно. Комбинат рос быстрее, чем город, и жилищная проблема стояла достаточно остро. И он звонил. Причем не только в исполком, где его слово было почти равнозначно приказу, но в Красноярский крайком, а то и в Москву по прямому проводу. Люди приезжали в Заполярье не на всю жизнь. На пять, десять, пятнадцать лет. И как всякий директор, Логинов был заинтересован, чтобы они задержались подольше. Поэтому их проблемы были его проблемами. Без лишних слов он снял трубку и передвинул рычажок на селекторе. — Доброе утро, Геннадий Порфирьевич, — вызвал председателя горсовета. — Не забыл про планерку? — Все на месте, Владлен Васильевич, — прозвучал в динамике бодрый приветливый голос. — Как всегда. — Вот и отлично. Скоро начнем. Будут вопросы и по вашей части. Да, — спохватился Логинов, как будто только вспомнил. — Ко мне тут обратился товарищ Фомичев, старый кадровый наш работник, так вот, Геннадий Порфирьевич, надо оказать содействие… Надо. Опуская трубку, взглянул на помощника. — Пойду скажу, что все уладилось, — удовлетворенно кивнул тот. — Нечего время у вас отрывать попусту. — Позвоните ему от моего имени. Позвонить? — помощник иронически поднял брови. — С восьми в приемной сидит, как пришитый. Настырный… — Значит, придется принять. Как-никак уезжает человек… Неудобно. Пригласите сразу же после планерки, — Логинов взглянул на часы. — А пока давайте Калюжного. У него быстро, только подписать. Начальник строительного управления Калюжный, румяный здоровяк в унтах и кожаной куртке, бережно пожал протянутую руку и, слегка переваливаясь от избытка силы, прошел к столу заседаний. По-хозяйски бросил рядом с собой папку, любовно набил табаком кривую прокуренную трубку. Директор нехотя оставил рабочее кресло и присел на соседний стул. — Ну, что скажешь, Петрович? — пробормотал он, придвигая к себе внушительную стопку документации. — Все подсчитали? — полез в карман за очками. — Две недели вкалывали ребята, — со значением отметил Калюжный. — Можешь не сомневаться. Все правильно. — Так? — Логинов достал авторучку и подписал проект, с которым знаком был лишь в общих чертах. — Что еще? Калюжный услужливо подсунул следующий лист, и директор покорно поставил новую подпись. Он уже давно не вникал в подробности строительных расчетов, обращая внимание лишь на итоговые цифры сметы и сроки. Да и мудрено было опекать хозяйство Калюжного, где на сегодняшний день числилось свыше двадцати тысяч работников. Осторожно склоняясь в последнее время к идее разумной децентрализации, Владлен Васильевич, тем не менее, и мысли не допускал, что стройуправление может стать самостоятельной единицей. Когда люди Калюжного однажды заикнулись об этом на собрании актива, он наотрез отказал. «Я не могу быть спокоен за строительство промышленных сооружений, — счел нужным объяснить свои мотивы, — если они станут вестись субподрядным способом. Одни межведомственные перебранки отнимут бездну рабочего времени. А тут все в наших руках». Он говорил, что думал, опираясь не только на логику, но и на весь предшествующий опыт: словно ощущал своего рода молчаливое одобрение прежних директоров всемогущего заполярного комбината, где привыкли к размаху, смелости и быстроте решений. Он и теперь не сомневался в своей правоте. По крайней мере в основах. Но чем скорее разрастался комбинат, тем чаще Владлена Васильевича одолевали тяжкие сомнения. Как и прежде, все осталось в одних руках, только рук этих уже никак не хватало. Естественная идея насчет того, что понятие «больше» всегда равнозначно «лучше», внушала все большие сомнения. Разросшееся, как кукушонок, стройуправление с трудом умещалось в гнезде и уже порядком теснило других «птенцом». Не чье-то волевое решение, а логика развития незаметно высвободила Калюжного из-под жесткого контроля. Это было ясно обоим. Но поскольку будущие взаимоотношения рисовались весьма туманно, следовало делать вид, что ничего не произошло. Пока, во всяком случае, сложившееся положение устраивало Калюжного, разумеется, больше, чем Логинова, который с растущей тревогой следил за участившимися в последнее время случаями срыва установленных сроков. На Красной скале, например, новые мощности вводились с месячным опозданием, раньше такое было бы немыслимым. С еще большим беспокойством директор вынужден был признать, что срывы, нарушающие порой четкий, слаженный ритм работы комбината, замечались и в других подразделениях, к которым строители прямого отношения не имели. — Как с «Надеждой?» — спросил Владлен Васильевич, подписав, в сущности не глядя, последний лист. — Не запаздываешь? — Есть маленько. Не успеваем, Васильевич, не хватает рук. — Надо подтянуться, Петрович. Перспективный план остается без перемен. О резервах, которые приберегал для строительства Надеждинского завода, Логинов пока решил не упоминать. Ужав нормативные сроки, горняки ускорили дело на целый год, а «Надежда» явно не поспевает к такому сроку. Уже сейчас поток руды идет такой, что только успевай перерабатывать. С одной стороны, — это превосходно, с другой — не очень. Требуется спешно подтянуть мощности обогатительной фабрики, медного, никелевого заводов. Отсюда и срочная необходимость в коренной реконструкции. Ведь в течение первых трех лет дополнительные площади вводиться не будут, а увеличение объемов выпуска продукции запланировано солидное: меди — на одиннадцать процентов, никеля — на двадцать. Путь вырисовывался один — модернизация оборудования. Но выгодная сама по себе, так сказать, в идеале, она была чревата немалыми трудностями. Останавливая на реконструкцию агрегаты, нельзя было допустить снижения общего выпуска продукции, ибо план оставался неизменным. — Надо подтянуться, — повторил Логинов и, включив вентилятор, развеял медовый душок «Золотого руна». — Слыхал я, — осторожно заметил Калюжный, — что ты опять решил подкинуть людей генподрядчику? Логинов в ответ только вздохнул. Начальник стройуправления был кругом прав. На комбинате рабочих рук и без того недоставало. На особый приток с материка из-за нехватки жилья тоже рассчитывать не приходилось. Но, скрепя сердце, он все же решил перебросить на новостройку еще одну бригаду монтажников. Другого выхода не было, потому что Минэнерго не позаботилось о создании в заполярном городе собственной базы. Забрав у Калюжного два готовых дома и несколько лучших специалистов, директор как бы потерял моральное право требовать с него неукоснительного соблюдения сроков. В чудо, которое совершается по мановению волшебной палочки, он, разумеется, никогда не верил. — Соревнование смежников организовали? — поинтересовался Владлен Васильевич, вспомнив, что Калюжный не раз ссылался на пример строителей Саяно-Шушенской ГЭС. — Даже штаб создали, но и он не всегда может воздействовать на тех, кто не выполняет своих обязательств. Минмонтажспецстрой по-прежнему отделывается одними обещаниями. — Буду говорить в Госплане, Петрович. Веришь? — Конечно, Васильевич. О чем речь? Но монтажников ты мне все же верни. Иначе не выкрутиться, право слово. И по части малой механизации подмогни поскорее… Простившись с Калюжным, Логинов еще раз просмотрел список и вызвал помощника: — Мечов здесь? — спросил, с удовольствием опускаясь в насиженное кресло. От неудобного стула или, возможно, легкого прострела противно ныла спина. — Не знаю, Владлен Васильевич, в приемной он не появлялся. — Тогда найдите скоренько. Логинов придвинул динамик и снял очки, оставившие на переносице багровый след. Но не успел он выслушать рапорт директора медеплавильного, где молодой термист получил из-за несоблюдения техники безопасности ожог второй степени, как вернулся взволнованный помощник. — Мечов не вышел на работу! — торопливо доложил он. — Я позвонил домой, но его и там не оказалось. Тогда я… — Короче, пожалуйста, Виктор Ильич, — сухо заметил директор, но терпевший ненужных подробностей. — Где он сейчас? — В том-то и дело, что никто не знает, Владлен Васильевич. — Прошу прощения, товарищи. Продолжайте пока без меня, — Логинов отключил свой микрофон. — Вот что, — хмуро кивнул, не снимая пальца с клавиша. — Человек — не иголка. Разберитесь, пожалуйста, — и вновь подсоединился к беседе. Докладывал начальник горнорудного управления. Упрекал железнодорожников, которые вовремя не подвезли закладку, из-за чего на два часа пришлось приостановить выработку горизонта сто семьдесят пять на «Комсомольском». — Прошу дать объяснение, — потребовал Логинов у железнодорожного начальства. В самый разгар сбивчивой нечленораздельной речи, где в различных вариациях фигурировали шестидесятитонные думпкары и строительство «Надежды», куда их срочно пришлось зачем-то перебросить, вернулся запыхавшийся Виктор Ильич. — На рыбалку уехал, — с трудом переводя дыхание, выдавил он, откупоривая бутылку боржоми. — Со вчерашнего утра. С тех пор его никто не видел. Может, случилось чего?.. — Куда именно, известно? — Логинов медленно приподнялся и грузно навис над столом. — Вроде, Владлен Васильевич, — кивнул помощник. — Я Бузуева привез, плановика с меди, он знает… Позвать? — Зачем? — Логинов вызвал по селектору начальника авиагруппы. — Берите мой катер и поезжайте, — бросил он Виктору Ильичу. — В случае чего подниму вертолеты.

АЛЫКЕЛЬ

«ИЛ-18» приземлился и аэропорту «Алыкель» и медленно подрулил к вокзалу. Подали трап, но пассажиры остались на своих местах и ожидании паспортного контроля. Не считая порта на Енисее, севернее расстилалась лишь дикая тундра с разбросанными по ней стойбищами. По всем канонам заполярный город был пограничным, хоть и отстоял от океанского побережья на многие десятки километров. Румяные, успевшие загореть на весеннем солнце, парни в зеленых фуражках с привычной деловитостью поднялись на борт и с двух сторон начали обход. В ожидании своей очереди Лосев достал паспорт, вложил в него командировочное удостоверение спецкора «Правды» и с любопытством приник к иллюминатору. За ангарами и шахматными будками вспомогательных служб расстилалась тундра. Белый с желто-бурыми пятнами бескрайний массив, испещренный зеркалами замерзших озер, открывшийся ему с высоты, обернулся робкой манящей зеленью. Казалось, что взлетная полоса с пунктиром сигнальных огней пролегла вдоль опушки невесть куда провалившегося подмосковного леса или по заливному лугу, сверкающему в каплях росы. Но редкие кривоствольные лиственницы и хмурые, отмеченные снежной клинописью горы вдали напрочь развеивали иллюзию. Непонятная пророческая невозмутимость неба наполняла ожиданием и ещё неясной свободой. Лосев помедлил у трапа, всматриваясь в лица стоявших у самолета людей, и неторопливо побрел к багажному отделению. Озабоченного выискивающего взгляда он так и не поймал. Похоже было, что его не встречали. А ведь из редакции звонили по прямому проводу самому Логинову. Очевидно, вышло недоразумение, кто-то чего-то перепутал, забыл, одним словом, обычная ерунда. Оставалось надеяться, как это уже бывало, что обратятся по трансляции. Но время шло, объявлялись и задерживались рейсы, а о нем так никто и не вспомнил. Последний пассажир с авоськой, набитой ядрами апельсинов, получил свой чемодан и зарешеченный вольер опустел. Ждать более не имело смысла. Печально опустив прогнутые лопасти винтов, застыли в строю вертолеты, отсверкивая стекляшками пустых кабин, а ожидавшие у вокзала черные «Волги» и зеленые «газики» умчались в облаках пыли по какому-то грейдеру. Лосев догнал девицу в красном пальто и олимпийских тренировочных брюках. Из-за огромного чемодана и множества сумок, где золотились спелые плоды — в самолете Лосева почему-то все везли апельсины, — она приотстала от общего торопящегося потока и ковыляла в аутсайдерах, поминутно меняя руку. — Простите, — забегая немного вперед, остановил ее Лосев. — До города далеко? Девица оказалась довольно хорошенькой простушкой. Поставив чемодан, она тыльной стороной ладони отёрла лоб, шумно вздохнула и вдруг озарилась широкой белозубой улыбкой.

— В первый раз к нам? — ее удивленно-наивные синие-синие глазищи сверкнули такой откровенной радостью, что Лосев невольно расплылся в ответной улыбке. — Первый… Меня, понимаете, должны были встретить, но… — он выразительно пожал плечами и взмахнул свободной от кейса рукой. — Придется добираться, как бог на душу положит. — Так поезжайте на электричке! — посоветовала она и тут же огорчилась. — Нехорошо получилось. Как это нас не встретили? У нас люди очень даже внимательные, им не подумайте. — Пустяки, всякое в жизни случается… А где электричка? Близко? — Близко, — она кивнула на узкий проход, в котором исчезли последние пассажиры. — Все туда пошли. — И вы тоже? — И я, — она наклонилась над вещами, но Лосев опередил. — Позвольте мне, — перебросив кейс в левую руку, он подхватил чемодан, и они зашагали, оживленно болтая, словно давние знакомые. Бетонированная платформа, где уже дожидался поезд, находилась сразу за аэровокзалом. Вокруг дымилась кочковатая равнина. Весенняя тундра поражала взгляд плюшевыми островками ржавых и бело-розовых мхов, цветами и зеленым стелющимся кустарником у окон, забитых подтаявшим снегом. Одинокая колея на высокой щебнистой насыпи узким клином смыкалась у горизонта, непроницаемого, слоистого. Лосеву она напомнила тающий след запущенной в пространство ракеты. Простояв с полчаса, электричка тронулась, с умеренной частотой отстукивая на стыках. Редко-редко за окном проносились глухие бревенчатые строения, будки обходчиков, побеленный известкой угрюмый сруб, напоминавший скорее острог, чем пакгауз. Телеграфную проволоку поддерживали тонкие железобетонные опоры, глубоко врезанные в ледовый грунт. Почерневшие, шелушащиеся лишайником останки прежней линии всосала или напрочь изрыгнула из себя мерзлота. Временное, случайное не приживалось в тундре. Что возникло по слепой воле или неведению, то исторгла она из чрева и обратила в труху: дерево ли, железо, колючую ржавую проволоку или черные ризы монахов, вознамерившихся обратить к истинному богу здешних кочевников. Нет памяти у природы на чуждые ей структуры. Все распыляет на первозданные атомы. На проталинах вовсю ликовала буйная зелень, тянулась к солнцу венчиками бессчетных цветов: розовых, желтых и белых. Не узнать уже никогда, что когтили цепкие корни под моховым слоем, чьи кости высасывали. Давным-давно осыпались те венчики, отмерли в скудном торфу те ненасытные корни. — Правда, красиво? — устроившаяся напротив девица наклонилась к Лосеву. (Сняв пальто, она осталась в олимпийском костюме). — Красиво, — он отвел взгляд от празднично белых, сплошь покрытых цветами кочек. Цепь ассоциаций, которая привычно развертывалась в мозгу, оборвалась. Он так и не додумал чего-то очень важного, обещавшего дать ключ к теме, которую собирался поднять. — А, собственно, что здесь красивого? — спросил он, обращаясь скорее к себе, нежели к ней. — Скупо, приглушенно, необоримо… Да, видимо, в затаенности, в подспудной, так сказать, мощи есть и своеобразная трогательная прелесть. — Это еще что! — по-своему, без подтекста, поняла Лосева жизнерадостная спутница. — Видели бы вы, что творится здесь летом! А осенью! — она всплеснула руками. — Весь город в тундре! Грибы, ну, выше деревьев! — В самом деле? — Лосев иронически улыбнулся. — Так уж и выше? — Не верите? — она пришла в совершенный восторг. — На материке никто сразу не верит, — залилась счастливым смехом. — Чудаки! Глядите, вон, как березки стелются, — приникла к окну, расплющив о стекло вздернутый носик. — Видите? — Вижу, — Лосев сидел лицом к движению и успел разглядеть голый еще пресмыкающийся кустарник. — К самой земле, в мох, можно сказать, врастают. А грибы… Что? — она чуть было не высунула язык, но вовремя удержалась. — Они, напротив, из моха вылезают, вверх, иначе им нельзя, — замолкла на мгновение, давая ему прочувствовать, и с торжеством подвела итог: — Вот и получается, что выше деревьев, над ветками. Сами увидите. — Вряд ли я прогощу столь долго. — Так осени ждать всего-ничего, — она пересчитала по пальцам, — июнь уже на исходе, это наша весна, — июль — лето, август — осень… — А остальное — зима? — досказал он. — Что ж, возможно, я и дождусь осени… Как вас зовут? — Люся. А вас? — Герман Данилович. — Очень приятно… А вы кто? Прямой, по-детски обнаженный вопрос несколько смутил Лосева. Ответить на него однозначно, без уточняющих подробностей, показалось не просто. Назваться ученым, он был доктором наук и профессором, как-то не очень хотелось. Неизбежно следовавшее за этим перечисление титулов воздвигало преграду, уводило в сторону от непритязательной житейской беседы. — Я приехал, чтобы написать статью для газеты, — несколько уклончиво ответил он и улыбнулся смущенно. — Хоть это и не совсем мое амплуа. — Зачем же вы взялись? — удивилась Люся. — Видите ли, я по специальности социолог и мой материал тоже будет с социологическим уклоном. Меня интересует социально-психологический климат большого производственного коллектива в условиях Крайнего Севера, принципы управления и все такое прочее. — Для науки? — И для науки. Но сначала я напишу газетный очерк. — Журналистика — ваше хобби? — Н-не уверен, — раздумывая над ответом, Лосев усмехнулся в усы. Точность и непосредственность ее вопросов определенно ему импонировали. — Скорее, оборотная сторона профессии… Но бог с ней, с профессией. Расскажите лучше, что вы делали на материке? Так, кажется, у вас говорят? — В Москве была, в Ленинграде, в Киеве, — Люся участливо зажмурилась и покачала головой. — Где я только не была! Даже в Закарпатье. — И все в один отпуск? — Он у меня длинный-предлинный. На целую полярную ночь впечатлений. Девчонки заслушаются, — она стала подробно перечислять виденное, сопровождая доверчивым смехом. Преображение было мгновенным. Развитая, схватывающая все на лету, серьезная девушка уступила место восторженной провинциалочке. Она буквально засыпала Лосева перечнем восхитивших ее достопримечательностей. Но он не нашел в ее рассказе ни точных характеристик, ни зорко подмеченных подробностей. Сплошь общие места и стереотипные эмоции. Стало скучно. Электричка несколько раз останавливалась, пережидая встречные поезда, и люди выходили поразмяться. — Не хотите немного погулять? — предложил Герман Данилович, когда они, кажется надолго, застряли на очередном разъезде. Он подал ей руку, помогая сойти с высокой ступеньки, жадно вдохнул пряный запах вечнозеленых, перезимовавших под снегом кожистых листьев. — Что это? — спросил, отламывая неподатливый желтый прутик от ближайшего к полотну кустика. — Вроде багульник? — Кассандра, — помяв листик, она поднесла его к носу. — Пахнет дурными предсказаниями, не так ли? — Вам знаком миф о несчастной прорицательнице? — Лосев удивленно глянул на девушку, которая старательно вышагивала по рельсу, балансируя вытянутыми руками. Казалось, не было для нее в эту минуту более интересного занятия. Так и шла рядом, молчаливая, сосредоточенная. Но, когда, сбившись, ухватилась за его плечо и соскочила на полотно, как ни в чем ни бывало кивнула. — Знаком, — ответила. — А я и на картах умею гадать. Хотите? — и, не дожидаясь ответа, промурлыкала: — «Как вдруг подбегает к нему человек, и ну шепелявить чего-то…» — Высоцкий? — Лосев был рад случаю перебросить мосток между поколениями. — Вам нравится? — он приотстал, разглядывая поразивший его колосок, сотканный внутри из серебристого пуха. Вокруг их было видимо-невидимо. Люся пожала плечами, удаляясь по стальной полосе. Без этого дурацкого карминно-красного пальто она показалась ему интереснее: превосходно развитые формы, но стройная и с тонкой талией. «Среднестатистическая сексапильность[2], безошибочно рассчитанная на среднестатистического мужчину», — подумал Лосев, следя за тем, как ловко она развернулась и пошла обратно. — А это у вас пушица, — выдернула из сомкнутого венчика шелковистую прядь и, дунув, пустила по ветру. — Наш одуванчик, — объяснила, — настоящие тут не растут. — Вы все растения знаете? — Все, — кивнула глубокомысленно, обозначив едва заметные ямочки, такие трогательные на круглом лице. — Их ведь у нас так мало. — Это что? — спросил Лосев, увидев пробившийся меж шпал хвощ. — Не притворяйтесь, — она погрозила пальцем. — Сами, небось, знаете. Он повсюду растет. — Знаю, — признался он. — Шучу… Жаль, что я никогда не интересовался цветами. — Чем же интересовались? Кроме социологии? — Знаками, которые оставили жившие давным-давно люди. — Это в каком же смысле? В прямом или в переносном? — В прямом. — Расскажите. — Долго. — А вы в двух словах. Скажите хоть, что за знаки? — Круг с точкой, серп, волнистые линии, спираль — мало ли… — И что они означают? — Солнце, луну, воду, вселенную, наконец. — Как интересно! — ей и впрямь было интересно. Все отражалось у нее на лице. Лосев присел на корточки и прутиком начертил на песке треугольник вершиной вниз. — Это тоже вода… И женщина. — Почему? — Мы, кажется, приблизились к опасному пределу, — отшутился Герман Данилович. — А вот и встречный! — спохватился он, заслышав свисток. — Побежали! — Можете не спешить, — остановила Люся. — Всех подождут, никого не оставят. — Хорошо у вас поставлено. — Очень хорошо, — согласилась она. Так и проболтали они до того момента, когда вагон остановился возле окутанного туманом озера, показавшегося Лосеву искусственным. У самого берега дымили градирни и трубы, в воде чернели то ли сгнившие сваи, то ли затопленные стволы. — Вот и приехали, — Люся стала поспешно собираться. — Ваша гостиница в самом конце проспекта. — Такси у вас есть? — Разумеется, — она горделиво дернула плечиком. — Как же иначе? Проводив Лосева до стоянки, где не было ни единой машины, она пригласила его к себе на рудник «Комсомольский» и побежала к автобусу. — Давайте подвезу? — запоздало крикнул вслед Герман Данилович. — Ничего, я близко живу, — отозвалась она и прощально взмахнула рукой. — И ждать неохота…

БОЛЬНИЦА

Мечов нехотя разлепил налитые медовой тяжестью веки. Сонный сумрак туманил невидимый потолок, где мерещились мутные сизые блики. Чахлые струи из неплотно занавешенного окна косо высвечивали унылую тумбочку с недопитым стаканом, угол какого-то шкафа, слепое бельмо экрана. Выключенный телевизор, однако, жил тайной пугающей жизнью, проецируя из потустороннего мира какой-то причудливый аппарат, излучавший ртутное сияние, и страшную маску утопленника, невесть сколько пробывшего под водой. Недоставало ни воли, ни сил разгадать эту причудливую, напоминающую о ночных кошмарах сцену. Да и любопытства настоящего не было. Краем сознания Мечов догадывался, что видит отражения ночника, выжатой половинки лимона и ложки в стакане, где сверкает жидкая блестка. Но не хотелось всматриваться и думать. Острая капля на кончике ложечки, вытягиваясь в тончайшую иголку, колола зрачок. Изжеванная подушка и влажная скомканная простыня затягивали в жаркий омут беспамятства. Толчками накатывала, расслабляя кости, врачуя уставшие глаза нежащая истома. Все становилось зыбким, как в затонувшей каюте. Растворялось время, сглаживалась память. Остужая набрякшие руки мятной прохладой крахмального пододеяльника, Мечов незаметно уснул. В затопившей его немоте тонко отстукивали пылевлагонепроницаемые часы. Проснулся он от скрипа отворенной двери и звона колечек на занавесках, распахнутых уверенной властной рукой. — Полюбуйся на него, — услышал он певучий насмешливый голос и, приоткрыв глаза, увидел склоненное сияющее лицо главврача Веры Ивановны. — На моей практике первый случай сонной болезни… Не находишь? — обернулась она к стоявшей в дверях женщине. Андрей Петрович тоже взглянул туда, но увидел лишь белый халат и расплывчатый золотисто-розовый ореол с пятнышком ярко-оранжевой помады. — Валя? — он сел, подоткнув под спину подушку. — Ты? — изумленно заморгал, еще пребывая в сонной одури, где, казалось, многое навсегда позабыл. — Хоть узнал! И на том спасибо, — на его робкую, чуть глуповатую улыбку она ответила грустным всепрощающим взглядом. — Доигрался? Доволен теперь? — Перестань рвать перо из мужика, Валентина, шутливо нахмурилась Вера Ивановна. — Они этого страсть как не любят, — она присела на койку, холодными сильными пальцами нащупала пульс. — А ты тоже дурака не валяй, — смягчила резкость голоса мимолетной улыбкой. — Ишь как глазами захлопал, «Валя? Ты?» — передразнила, включая секундомер. — Интересно, кого ты ждал?.. Но Андрей Петрович не притворялся и не валял дурака. И никого он не ждал, когда спал без предчувствий и сновидений, отдаваясь совершенно животной всепоглощающей радости бытия. Невозможно забыть женщину, с которой близок уже пятый год, но — это и изумляло Мечова — она возникла для него словно из небытия. «Узнал!..» — Очень точно она сказала. Он действительно сначала «узнал» ее и уж затем окончательно все припомнил. — Частит от температуры, как видно, но наполнение хорошее, — Вера Ивановна поднялась, сунула куда-то под белую шапочку резиновые трубки фонендоскопа и потрепала Мечова по плечу. — Ну-ка, сними пижаму. Холодок и твердость ее быстрых уверенных пальцев он тоже ощущал как навеянное воспоминание. И покорно «узнавал» вновь почерпнутые из детства: «дыши» — «не дыши», упругие постукивания, вынужденное, через силу, покашливание. Почему-то было неловко не перед Верой Ивановной, а перед той, прислонившейся к притолоке, прекрасной женщиной с такими всезнающими глазами. Словно до блеска отутюженный халат, так открыто подчеркивающий золотистую смуглость длинных ног, сделал ее чужой. — Определенно прослушивается, — заключила Вера Ивановна, выпрямляясь. — В правом. Самая верхушка, надо думать… — Не возражаешь, если я посмотрю? — Ради бога! Забирай его вместе с потрохами… Анфиса! — крикнула она в коридор. — Проводи Валентину Николаевну в рентгенкабинет. Можешь одеваться, герой! — звонко шлепнула Андрея Петровича по спине. — Тоже мне, Хемингуэй! — Я бы хотел умыться, — попросил Мечов, нашаривая ногами больничные тапочки. Конвульсивными сполохами вспыхнули лампы дневного света. Нестерпимым блеском засиял салатный кафель. Плотно закрыв за собой дверь, Андрей Петрович критически покосился на зеленое биде и погладил отросшую щетину. К великому своему удивлению, узрел на подзеркальной полочке собственную электробритву и зубную щетку. Очевидно, Валя позаботилась обо всем, ничего не забыла. Даже югославский лосьон в граненом флаконе принесла. Приведя себя в порядок, он вернулся в палату, где был встречен непроницаемым взором сестры Анфисы. Она, что называется, в упор не видела — ни его, ни Валентины, бочком присевшей, сомкнув колени, на белый вращающийся табурет. А Веры Ивановны в палате уже не было. Валя вошла в его жизнь легко и непринужденно, как это случается с людьми, потерпевшими крушение в первом браке. Абсолютно ненамеренно они оказались рядом в самолете, летевшем в Заполярный город, и инстинктивно потянулись друг к другу. Оба летели в неизвестность, начинали с нуля, оставив на материке кое-какие осколки прежнего, не слишком радостного существования. Дальше доверительного, но с умолчаниями разговора, который сам собой завязывается в дороге, у них не пошло. Но осталось приятное воспоминание, которое быстро переросло в симпатию, когда они стали встречаться: вначале случайно, потом — как будто случайно. Они не торопили событий и не выдумывали несуществующих препятствий, были честны, свободны, духовно независимы и раскрепощены. Поэтому все совершилось естественно и просто, как редко удается в юности. Не было возвышенных слов, скоропалительных обязательств, но зато было другое, на что они и надеяться не могли: неподдельная нежность, радостное волнение, благодарность. Она осталась у него до утра, и они вместе, не таясь, пошли на работу: он — в свой поисковый цех, она — в легочный диспансер, где заведовала хирургическим отделением. Расстались в самом конце Главного проспекта, преисполненные удивления и теплоты. На новую встречу решились не сразу, а через несколько дней, словно боялись, что давешнее наваждение внезапно развеется. Но не развеялось. Хмельные друг другом, прожили они несколько счастливых, безоблачных месяцев. А в отпуск почему-то поехали врозь… Обещались писать чуть ли не ежедневно и, конечно, звонить — она оставила материн телефон. Даже всплакнули оба, так сердце рвалось от дурных предчувствий. Никто и ничто не заставляло их расставаться. Ее двенадцатилетняя дочь, которая, пока решался вопрос с квартирой, жила на материке, у бабушки? Санаторий в Гульрипше, куда ему дали путевку? Боже мой, как просто решались их псевдопроблемы! Они все могли сделать вдвоем, поехать куда угодно, с кем угодно. Или вообще никуда не поехать, хоть бы неделю побыть вместе, не расставаясь ни ночью, ни днем. Знали ведь, не могли не знать, что в сравнении с расставанием, которое вечно таит в себе грозную неопределенность, любые житейские затруднения выглядят пустяком. Быть может, она и ждала, что он скажет какое-то слово или сделает знак, позволяющий как-то переиграть эти их, совсем необязательные, планы, которые выглядели такими незыблемыми, нависали, как рок. Андрей ничего не сказал, и Валентина приняла это без тени неудовольствия. Не понимая, что с ним происходит, оглохший от горя, сошел он с трапа в аэропорту «Адлер» и не знал, что станет делать дальше. Какое-то мгновение готов был купить билет и, сломя голову, кинуться обратно, пока она еще в Заполярном, покуда не улетела на материк. Но пересилил себя, и это определило потом все будущие их отношения. Он вспоминал то кошмарное утро в Адлере, пока она вертела его в полутьме перед зеленовато светящейся рамкой скрина. Ее руки в холодных перчатках из предохраняющей от излучений резины, были налиты незнакомой ему силой и резкостью. — Локти вперед, — скупо бросала она, поворачивая его то левым, то правым боком. И он не узнавал ее мягких покорных рук, которые льнули, бывало, как лоза, обвивали его, когда он, шутя дразнил ее поднятым яблоком или смешным каким-нибудь пустячком. — Задержи дыхание, — приказывала, громыхая тяжелой кассетой. — Прижмись и не дышать, — заключала его в резиновые тиски. — Вот так, — ослабляя внезапно хватку и включала ток. Он приникал грудью к холодному — все теперь казалось ему холодным — стеклу и замирал, не узнавая ее. Пытался вспомнить, как горько дивился он на самого себя, когда понял впервые, что окончилась кружащая голову легкость и пришло страдание. Только думал об этом, как о чужом, постороннем. Ничего от так поразившего его смятения в душе не осталось. Даже эхо не пробуждалось. А ведь он любил ее. Очень любил, тогда, да и сейчас тоже любит. Наверное. Что же с ним происходит? Так думал он в то мгновение, когда мириады невидимых частиц, летящих со скоростью света, ливнем прошли сквозь его тело. Какую-то секунду что-то гудело и грозовой запах озона перебивал стойкий резиновый дух. В этом чужом для нее кабинете Валентина командовала, как у себя в диспансере. Недаром маленькая брюнетка, которую она ласково назвала Мери и Милочка, поспешила улетучиться. То ли из почтения к Вере Ивановне, то ли в знак признания высокого мастерства ее подруги, которая считалась в городе лучшим специалистом по легочным заболеваниям, оставила их вдвоем в своей рентгеновской преисподней, где окна и двери занавешены черным, а запах фиксажа и изоляции слезит расширенные во тьме зрачки. — Можешь одеваться, — сказал Валентина, захлопывая последнюю кассету, и села за скудно освещенный столик что-то такое писать. — Почему так строго? — впервые за все время поинтересовался Андрей Петрович. Его пронизывала дрожь, почти как там, на мысу, и слегка пошатывало. — Лучше поцелуй меня. А? — Ты с ума сошел, — буднично произнесла она, не отрываясь от письма. — Почему? — Нашел место. — А что? Превосходная хата! Можно сказать, сама Прозерпина предоставила ее нам для свиданий. — Не знаю никакой Прозерпины, — сухо ответила она на шутку. — Посиди здесь, — попросила, — пока буду проявлять, — и скрылась за перегородкой с кассетой под мышкой. — Неужели тебе не интересно? — продолжал он глупо настаивать, прислушиваясь к плеску раствора в кювете. Ставший отчетливым серный запах гипосульфита щипал ноздри. — Валь! — позвал заскучавший Мечов. — Откликнись… Ау! — Я занята. — Но говорить-то ты можешь? Неужели не интересно, спрашиваю? — Что именно? — Как что?! — он разыграл неподдельное возмущение. — Целоваться тут. Это ж экзотика! — Лично я такой экзотикой по горло сыта, — она усмехнулась, оттаивая. — Но у тебя, надеюсь, еще будет время на приключения в темноте. Не со мной, разумеется. — Ты это о чем? — насторожился он, хоть и не знал за собой неискупленной вины. — Я ведь один на рыбалку ходил. Взаправду. — На воре шапка горит, — она уже почти смеялась и затаенный смех смягчал ее низкий волнующий голос. — Просто я подозреваю, что тебе еще не раз придется побывать здесь, бедняжка. — Но ведь не с тобой! — продолжал он дурачиться. — А эта Мери не в моем вкусе. Я блондинок люблю. — На время забудь, — она прополоскала снимок и выскользнула из-за перегородки. — Ты болен. — А чего у меня? — играя, он напустил на себя мальчишескую развязанность. Подозревая, впрочем, что это ей никак не понравится. — Пневмония, мой дорогой, воспаление легких. Достукался. — Да ну! — присвистнул он, хотя диагноз отнюдь не явился для него неожиданностью. — И что же дальше? — Дальше? — она включила матовую панель, чтобы рассмотреть снимок по-сырому. Словно приняв предложенную игру, она говорила с ним, как с ребенком. Но, чуткий на интонации, он улавливал в ее словах скрытое напряжение, пугавшую его отстраненность. — Уколы? — он поморщился, притворившись, что страшно боится. — Не хочу! — и вдруг рассмеялся. — На будущей неделе сплошные заседания. Мне в президиуме сидеть. — Хорошо, — кротко согласилась она. — Пропишем тебе рондомицин. Будешь глотать капсулы. Ее покорность граничила с безразличием. Что-то было с ней не в порядке. — Ты сердишься на меня? — проникновенно спросил Мечов. — Не надо, родная, с каждым ведь может случиться. — Ах, Андрей! — она обреченно взмахнула рукой. — Ничего ты не понимаешь. — Тогда в чем дело? Чего ты так? — Ладно, — досадливо отмахнулась она. — Потом поговорим, в более подходящей обстановке. — Валь… — Андрей попытался что-то возразить, но она решительно затрясла головой, разметав золотые роскошные волосы, и, повесив сушиться снимок, увлекла его за собой. — Здесь не место выяснять отношения. Он попытался обнять ее, но она выскользнула, шепнув торопливо: — Пойдем, милый, пойдем, а то неудобно уже… В освещенном коридоре их встретили Мери и Вера Ивановна. Начался профессиональный разговор, с профессиональными шуточками, и было им уже негде поговорить с глазу на глаз. Мечов решил, что она просто перенервничала, когда завелась дурацкая свистопляска с вертолетами и из уст в уста стали передаваться самые невероятные слухи. Нужно успокоиться, прийти в себя, и постепенно их жизнь, непростые их отношения войдут в прежнее русло. Думая так, Андрей Петрович, был очень недалек от истины. Он лишь сознательно не принимал в расчет одной малости. Просто заставлял себя не вспоминать и не помнил поэтому о горьком осадке, который неизбежно остается после каждой размолвки и потаенно растет и уже как-то влияет на будущее. Любовь никогда не умирает сразу, ее сживают со света ежедневно и ежечасно. Винить хоть в чем-нибудь Валентину он, конечно, не мог. Но внутренне отчуждался от нее, когда страдал и казнился за собственную вину. Всем существом противился этому непрошеному незаконному ощущению, потому что никогда ничего не обещал ей, ничем себя бесповоротно не связывал. Понимая, что логика человеческих отношений сильнее и шире формальной логики слов, он противился собственному чувству, по-детски жестоко бунтовал. И тогда, в Адлере, он неосознанно затеял именно такой бунт. И выстоял. С тех пор каждый раз что-нибудь добавлялось по капле. Быть может, с той лишь разницей, что в последнюю свою эскападу он вообще не думал о Вале, не брал ее в расчет. Не из душевной черствости. Просто в голове не укладывалось, что она будет страдать. Ведь там, у костра, он уже знал, что с ним ничего не случится.ПЕРВАЯ БЕСЕДА