По заветам Корана и зову сердца

«Я вышел из Танжера...»

«Я вышел из Танжера...»

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного...» — мертвую тишину Сахары пронизывает певучий голос имама. Рядом с имамом, вдоль прочерченной линии на песке, стоят неровным строем мужчины и юноши, обратившиеся в сторону Мекки. — «Направь нас по верной дороге, которой идут благословенные тобой... и не дай сбиться с пути», — заканчивает имам молитву словами из Корана. Караван готов к выходу. Люди опускаются на колени, кланяются, вдавливая лбы в песок.

В утренней прохладе караван вытягивается в цепочку. Верблюды, связанные в линию, ждут сигнала к движению. И вот предводитель дергает за недоуздок главного верблюда, и со звоном сковородок и чаш караван длиной в полмили, раскачиваясь, будто с неохотой, выступает в путь.

Главный в группе, Идрис Дауд, одет, как и его дед, водивший паломников, в длинные голубые одежды туарегских племен и черный тюрбан с накидкой, закрывающей все лицо, кроме глаз. На ремне через плечо свешивается длинный широкий меч в пыльных красных ножнах. Когда Идрис отлучается, чтобы осмотреть животных и тяжелый груз соли, он передает Томасу Эберкромби веревку от переднего верблюда и, к удивлению

того, сопровождает это следующим наставлением:

— Только не останавливайся. А то весь день нам придется разбирать сбившуюся кучу.

Особые чувства охватывают сегодняшнего человека, когда он ведет за собой 400 верблюдов к пустынному горизонту, соединяющему пески и небо. Почти так, как это было в XIV веке, во времена необычного путешествия Ибн Баттуты и арабских ночей, караванов и гаремов, плавающих по морю одномачтовых доу и вертлявых дервишей. То был мир разбойников и войн, когда главным оружием были лишь лук и стрелы, мир султанских пиров и фокусов факиров. Многое из этого дожило и до наших дней.

Уже знакомый нам Томас Эберкромби к этому времени успел побывать во многих районах мира, двигаясь по пути Ибн Баттуты. Теперь он пересекал Сахару и вышел на финишный отрезок. Как и многие столетия назад, так и ныне этот траверс проходил по землям с различными культурами, объединенными единой верой — исламом.

За 29 лет бесконечных скитаний Ибн Баттута, этот пилигрим, придворный политик, дипломат, юрист — все в одном лице — пересек два континента, прошел 75 тысяч миль (кстати, втрое больше, чем Марко Поло) по территория нынешних 44 стран. Его дневники, проникнутые духом своего времени, свидетельствуют об опасностях и трудностях пути, о богатстве стран и приключениях за время долгого путешествия. А начиналось оно в Марокко, когда ему был всего лишь 21 год...

«Я вышел из Танжера, где родился, 13 июня 1325 года с намерением совершить паломничество в Мекку, оставив всех моих друзей, мужчин и женщин, покинув дом, как птица покидает свое гнездо». Так начинается его арабский манускрипт «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий» с ломкими от времени страницами, хранящийся в Национальной библиотеке Парижа, манускрипту уже 630 лет. Автор указан своим полным именем — Шейх Абу Абдуллах Мухаммед Ибн Абдуллах Ибн Мухаммед Ибн Ибрахим ал-Лавати. «Ал-Лавати» означает бербер из племени лавати.

Ни одного прижизненного изображения знаменитого путешественника не сохранилось. Потому так различны портреты Ибн Баттуты, написанные современными марокканскими художниками и выставленные ныне в Культурном центре Танжера. На большинстве полотен Ибн Баттута изображен в марокканском плаще с капюшоном, в руках — посох путника. Пристальный взгляд, борода... Борода — единственная деталь его внешности, о которой нам точно известно из его собственных записок.

Танжер, город-страж, всегда имел стратегическое значение. Потому и переходил периодически из рук в руки. Им правили финикийцы, римляне, племена вандалов, арабы, испанцы. Понятно, рассказы заезжих купцов, солдат, капитанов возбуждали страсть к путешествиям у молодого Иби Баттуты. Сам он отмечает, что какое-то сверхъестественное чувство звало его в дорогу. И зов этот он слышал до самой Суматры — крайней точки своих странствий.

Учеба уже подходила к концу, когда он решил отправиться в 3000-мильный путь в Мекку через Северную Африку. Пристраиваясь к караванам, он, пройдя за десять месяцев Алжир, Тунис и Ливию, достиг Александрии в Египте. В своих дневниках он дает описание обширных гаваней в этом порту и знаменитого александрийского маяка, одного из семи чудес света, к тому времени уже лежавшего в руинах.

Куда бы ни попадал Ибн Баттута, он везде искал образованных и набожных мусульман, которые одаривали его гостеприимством и повествовали о местных краях. Он же, в свою очередь, рассказывал им о заморских странах и делился знаниями, почерпнутыми из Корана. Искал он встречи и с благочестивыми мудрецами. В деревне Фува, расположенной

в Пильской долине, путешественник остановился в уединенном доме известного аскета и мистика суфийского шейха Абу Абдалла аль-Муршнди. И вот, отдыхая ночью на кожаном мате на крыше скромной хижины, он увидел свое будущее. «Мне снилось, что я лечу на крыльях огромной птицы,— пишет Ибн Баттута,—которая несет меня к Мекке, потом поворачивает к Йемену и наконец направляется на восток и доставляет в сказочную зеленую страну».

На следующий день Ибн Баттута был поражен тем, что хозяин сам рассказал о его сне. Но шейх еще и объяснил ему, что приснившееся означает путешествие на Восток, и снабдил его в дорогу едой и серебряными монетами. Все это Ибн Баттута расценил как чудо. Согласно его записям, до этой встречи он и не помышлял о странствиях в далекие земли.

Пророчества начинают сбываться

В Каир марокканец прибыл во время правления Мамлюков — династии воинов-рабов. Эти султаны наследовали власть не от отца к сыну, а получили ее от восставших рабов, которые стали военачальниками и правителями. Египет при Мамлюках процветал. Ибн Баттута упоминает о толпах народа, «двигающихся по узким улочкам Каира, как морские волны». Пишет он и о «12 тысячах разносчиков воды», «30 тысячах грузчиков», «36 тысячах лодок, бороздящих воды Нила», а также «бесплатной больнице, распределяющей лекарства, с каждодневными пожертвованиями в тысячу динаров». Теперь на том же месте работает небольшая государственная клиника. Странно, но Ибн Баттута так и не удосужился посетить знаменитые египетские пирамиды. В своем описании он говорит о них лишь как о конусообразных строениях.

Каир — это многовековой город. Но сегодня из конца в конец можно доехать за пять минут на такси — от станции метро «Площадь Тахрир» до средневекового базара Хап-аль-Халили. Томас Эберкромби надолго задержался здесь, чтобы проникнуться духом прошлого. А оно напоминало о себе на каждом шагу. Особенно на улочках, где продавались трости паломников, кальяны, сделанные из хромированного стекла, лошадиные седла, молитвенные четки, костюмы для танцев, ладан. В кафе с резными деревянными скульптурами и зеркалами можно было выпить чашечку турецкого кофе. А на улице зазывали чистильщики сапог: «Позор для джентльмена ходить в грязной обуви». В духанах встречались старики, дымящие кальянами, шумные студенты, туристы. Желая проникнуться мировоззрением Ибн Баттуты, попал Эберкромби и в секту суфиев. Последователи этого учения имеют древние корни в исламском мире. Они ищут реальность за пределами разума, в прямом любовном союзе с Аллахом. Ибн Баттута тоже был склонен к мистике и тянулся к эзотерическим знаниям. Двое суфиев из Александрии предсказали ему, что путешествие уведет его намного дальше Мекки.

В субботу Эберкромби предстояло посещение мечети Аль-Абдин, недалеко от каирского Города Мертвых, где под ритмичные звуки барабанов и флейт собираются фанатики из беднейших кварталов. Муэдзин с агатовыми четками и в зеленом тюрбане поверх красной фески, высокий, чисто выбритый, казалось, всем существом отдавался молитве, размахивая в ритм певучим словам позолоченным жезлом:

— Аллах! Аллах! Аллах!

— Я верю во все религии,— признался Томасу один пожилой человек,— в ислам, христианство, иудаизм. Разве мы не все дети Адама? Какая разница, если Аллах такой же, как и остальные боги?

Его седые локоны были подкрашены хной, с собой у него был кривой посох — знак странствующего дервиша. Он пригласил американца на чашку чая в свое временное жилище в Городе Мертвых.

Томас и его новый знакомый прошли по лабиринту надгробий к жалкой лачуге, которую тот делил с семьей могилокопателя. Они присели, скрестив ноги по-турецки. Внутри жилища лежал лишь матрас и стоял черно-белый телевизор.

Дервиша звали Абу Абду. О жизни своей он рассказывал неохотно.

— Откуда ты родом?

— Один Аллах знает.

— Как ты живешь?

— Я отдал себя в руки Аллаха.

— Ты надолго задержишься в Каире?

— Все в руках Аллаха. Все в этом мире подчинено его воле, вплоть до крошечной чашки в твоих руках.

На такой же фелюке, какие сейчас под треугольными парусами перевозят глиняные горшки и известняк вдоль нильских берегов, Ибн Баттута отправился в Верхний Египет, пересек пустыню и вышел к Красному морю, чтобы предпринять хадж. Но в Мекку, лежащую в двухстах милях по морю, попасть не удалось: началось восстание, и все корабли были выведены из строя. Разочарованный, он вернулся в Каир. Вспомнилась арабская пословица: «Если нет того, чего желаешь, желай то, что есть». Пришлось присоединиться к каравану паломников из Дамаска. Он пересек Синай и вошел в Палестину, в оазис Газа, лежащий у моря. «Это обширное и заселенное людьми место, с прекрасными площадями и многими мечетями. Причем, никакие стены не защищают оазис»,— пишет путешественник об этом городе. Сегодня он не узнал бы его. Томасу Эберкромби потребовался целый час, чтобы пройти пропускные пункты, окружающие Газу. Это служба безопасности и контроля за тысячами арабов, ежедневно выезжающими на работу в Израиль. Проезды были завалены камнями и сгоревшими автомобилями, магазины закрыты, стены расписаны арабскими граффити.

— Осторожно, камни! — вдруг вы крикнул человек на улице.

Группа подростков выпустила град камней по машине, взятой напрокат Эберкромби. У нее были желтые (израильские) номерные знаки, а не голубые — палестинские.

Места, относящиеся к Палестине, в записках Ибн Баттуты читаются как путеводитель для паломников. «Я посетил Вифлеем, где родился Иисус». В Хевроне осмотрел могилы Авраама, Исаака и Иакова, святых пророков для мусульман, христиан и иудеев. В Иерусалиме он описывает Оливковую гору и церковь, где, по преданию, похоронена Святая Дева. Помолился Ибн Баттута и в мечети Харам Аль-Шариф, в те времена крупнейшей в мире, построенной на развалинах храма Соломона. Позолоченный купол мечети, ныне ставший символом Иерусалима, покорил путешественника, записавшего, что он «будто сам излучает свет и отбрасывает вспышки молний».

Далее, судя по записям Ибн Баттуты, его маршрут пролегал в Акр и Тир. О Бейруте он писал как о «небольшом городке с изобильными базарами». Находясь в Триполи, он углубился в сторону суши и попал в Хаму, один из прекраснейших городов Сирии, «окруженный садами и огородами, которые орошались с помощью водяных колес». В наши дни лишь немногие из этих приспособлений работают, со скрипом и треском поднимая воду на 20 метров от реки Оронт... Ибн Баттута соглашается со своими странствующими предшественниками, которые сравнивали эти места с женщиной, «сияющей, как невеста». Из Антиохии в Турции он проследовал на юг, через Латанию и Ливанское горы, чтобы присоединиться в Дамаске к каравану, совершавшему хадж.

К мусульманским святыням

Большой, хорошо экипированный караван за 55 дней прошел через Аравийскую пустыню до Мекки, лишь на несколько дней остановившись передохнуть у замка крестоносцев у Аль-Карака («Вороньего замка»), ныне находящегося в Иордании. Жажда и банды разбойников были главными опасностями на этом пути. Из-за нехватки воды паломников уже не могли защитить от воинственных племен сотни наездников на лошадях, охранявших обычно караваны в Северной Африке. Борясь с болезнями и одиночеством, Ибн Баттута полагался только на свою судьбу: «Если бог решит отнять у меня жизнь, то я умру на пути в Мекку и с лицом, обращенным к ней». До сих пор небольшие укрепления и сухие резервуары для воды напоминают о том изнурительном и трудном маршруте паломников. Томас Эберкромби провел целую ночь у такого источника с семьей бедуинов, добывавших воду для верблюдов и овец с помощью кожаного мешка на 150 литров, который вытягивала «тойота»-пикап.

В сплошной, без швов, одежде паломника Ибн Баттута с попутчиками наконец добрался до Священной Мекки. Он пишет: «Мы тотчас пришли к самой большой святыне Аллаха... и нашим взорам открылся Кааба.., окруженный людьми, пришедшими засвидетельствовать свое благоговение.., семь раз обошли вокруг него... поцеловали Священный Камень.., выпили воды из Священного колодца Земзем... и только потом поселились в доме неподалеку от ворот Авраама».

Шесть веков спустя все еще живы религиозные традиции. Во время своего третьего паломничества в Мекку Томас Эберкромби был приглашен на ленч с его величеством Фахудом Ибн Абдул Азизом, королем Саудовской Аравии, в его резиденцию на вершине холма за пределами Священного Города. Стол был сервирован в длинном зале для приемов. Арабский кофе подавался в сверкающих латунных чашках, разливали его разодетые слуги, вооруженные кинжалами в ножнах, обшитых золотом. После того как его величество приветствовал каждого из собравшихся, министр паломничества Саудовской Аравии благословил эту встречу цитатой из Корана, и неофициальный обед начался. В беломраморной столовой, кроме короля и американского гостя, находилось 588 дипломатов, журналистов и религиозных деятелей. Сотня кусков жареной баранины была разложена на большом подносе вместе с вареным рисом, тут же были рыба, креветки, салаты и корзины, полные фруктов.

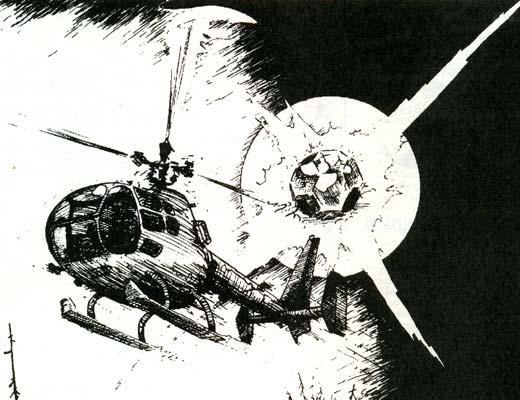

Эберкромби уже закончил паломничество — ритуал, оставшийся неизменным за 14 столетий,— с того времени, когда его ввел Пророк. И тут его пригласили на борт вертолета Королевских ВВС Саудовской Аравии. «С воздуха вы можете увидеть одновременно все два миллиона паломников», — заметил при этом летчик. За гранитными холмами показались мраморные минареты Большой Мечети Мекки, потом открылись ее крыша и двор, переполненный народом, и наконец, черный кубической формы храм Кааба, с полмиллионом белых точек вокруг. Прикоснуться губами к этому священному камню считается высшим счастьем для мусульманина. Летчик сделал семь кругов над этим центром исламского мира. «Разве это не самый лучший путь попасть в рай в качестве ангелов?» — заметил штурман.

Ибн Баттута узнал бы многие земные приметы, проплывавшие тогда под вертолетом. Но в то же время ему пришлось бы и удивиться значительным переменам. Правительство Саудовской Аравии потратило уже миллиард долларов, чтобы поддержать возрастающий поток паломников. Для однодневной церемонии на равнине Арафата установлено до 100 тысяч палаток, многие с кондиционерами. С воздуха бросался в глаза и полуторакилометровый караван грузовиков с бутылками воды — на такой жаре путнику требуется почти четыре литра воды в день. С борта вертолета виден и морозильный завод в Мине, сохраняющий до миллиона бараньих туш, полученных во время жертвоприношения. Оттуда, напрямую через горы в Мекку идет новое 12-полосное скоростное шоссе, забитое автобусами, машинами, пешеходами.

Возможно, рассказы, услышанные Ибн Баттутой в Священном Городе, побудили его продвигаться дальше. Он присоединился к каравану, возвращавшемуся из хаджа в Багдад. Путь пролегал на северо-востоке от Евфрата, через ту же пустыню, что пересекали войска в феврале 1991 года во время операции «Буря в пустыне».

С караваном марокканец расстался на южных подходах к Ираку, в Наджафе, городе паломников-шиитов. Здесь шииты, составляющие большинство населения Ирака и Ирана, посещают мавзолей своего святого великомученика Али.

Сегодня палаты мавзолея, облицованные мозаикой из отполированных кусочков стеклянных зеркал, по-прежнему поражают богатством. Купол выложен 7777 золотыми пластинами и сияет, как «второе солнце».

Весь день Томас Эберкромби наблюдал, как похоронные процессии кружили вокруг величественного мавзолея. Трупы, завернутые в красные ковры, привозят сюда со всего Ирака на крышах такси. Затем их проносят на деревянных носилках следом за плакальщицами вокруг гробницы и только после этого хоронят среди белых и зеленых надгробий в обширной Долине Мира, на священном кладбище, которое само по себе выглядит целым городом.

Наджафе, Басра, Исфахан, Багдад, тогдашний центр мировой цивилизации, — все эти города посетил Ибн Баттута, прежде чем вновь вернулся в Мекку. Теперь он прожил там два года. Получив титул хаджи — действующего лица в священном ритуале, — Ибн Баттута отправляется в свое первое длительное морское путешествие, — в Йемен и вдоль побережья Восточной Африки. И доплыл он до самой Килвы, расположенной на 600 миль южнее экватора (ныне это территория Танзании). Возвращаться пришлось вновь через Мекку, но теперь уже другим путем, побывав в Омане, Персидском заливе, Бахрейне. Таким образом, состоялось еще одно паломничество.

Рассказы индийских паломников разожгли его воображение. По ним выходило, что богатый султанский двор в Дели щедро одаривал мусульманских ученых. Плохо перенося морские путешествия, Ибн Баттута решил отправиться в Индию по суше, через Анатолийское плоскогорье и степи Центральной Азии. Ему казалось, что на этом пути ему улыбнется удача.

Степными просторами

Ибн Баттута подытожил свое путешествие по Анатолии арабской поговоркой того времени: благословенны арабы, но турки добрее. «Где бы мы ни останавливались на этой земле, в ночлежках или частных домах, наши соседи, мужчины и женщины (которые ходили без паранджи), приходили и спрашивали нас, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь»,— пишет он. Они приносили ему хлеб, а взамен от ученого, говорящего на арабском, желали услышать молитву.

Ибн Баттута оказался гостем в Конье, городе Джелалиддина Руми, известного поэта из секты суфиев, который основал орден дервишей. Члены этого религиозного братства рассматривали танцы и верчение как часть божественного поклонения. Джелалиддин был «святым высокого класса», отмечает Ибн Баттута. И поклонники относились к нему буквально как к «нашему хозяину».

Этика и эстетика его учения воплощены в вибрирующей музыке, песнопениях из Корана, поэзии и восторженных танцах. Со временем Конья превратилась в мощный, даже слишком мощный, религиозный центр. В своем стремлении создать светское государство Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции, закрыл суфийские ложи в 1925 году.

Томас Эберкромби был приглашен к суфиям на празднование в честь Ибн Баттуты в один из кварталов Стамбула. Его представили двумстам правоверным мусульманам, собравшимся, чтобы почтить идеи Пророка. После угощения, состоявшего из чечевичной похлебки, риса, бобов и айвы, гостя проводили в восьмиугольный молитвенный зал.

— Входите, всем добро пожаловать. Присоединяйтесь к нам и делайте упражнения, которые освобождают душу.

Служба началась с глубоких вдохов и выдохов, а все собрание повторяло: «Ал-лах, Ал-лах, Ал-лах». Затем, в центре восьмиугольного пространства, под медленные барабанные ритмы молодой дервиш, в конической фетровой шапочке и в одежде, напоминающей юбку, начал крутиться против часовой стрелки, с вытянутыми руками—правая ладонь вверх, левая вниз. Эберкромби вовлекли в это действо, участники которого образовали концентрические круги вокруг танцовщика. Стоя плечом к плечу, люди вращались в направлении, противоположном движению дервиша, и распевали звонкую мусульманскую молитву: «Ла иллаха илла ллах», вначале медленно, потом быстрее и громче: «Нет бога кроме Аллаха».

Все кружились быстрее и быстрее, подобно атомам или планетам, как вселенские лунатики, забыв о времени и пространстве, отдавшись вихрю и ритму этого песнопения. Танцевальный экстаз, считают они сами, стирает грань между душой и телом.

И только позже, сидя в комнате хозяина, взглянув на часы, гость понял, что провели они за этим занятием почти час. Куда ушло это время? — спрашивал он себя. Он занял свое место у ног главы дома, эффенди Сафар Дала, который уже в ночное время затеял разговор на мистические темы. На эффенди был белый колпак, а поверх простых широких брюк и свитера надета серая мантия суфия.

— Время да время,— начал он медленно, закуривая сигарету в длинном черном мундштуке.— Но разве время реально? Или это просто иллюзия, что-то придуманное человеком, чтобы определять свое место в безвременном пространстве? Для каждого лично время обретает различные формы. Оно похоже не на текущую реку, а на спокойное озеро,— продолжал он.— Замечал ли ты, например, что в мечтах прошлое, настоящее и будущее слиты воедино?

Расстались они под утро.

Под мелким моросящим дождем темного январского утра Томаса Эберкромби доставили через Золотой Рог в иной мир — мир отелей и неоновых реклам. И на прощание он услышал: «Любовь, братство и щедрость — идеалы суфиев. Как и Ибн Баттута, ты никогда не останешься без друга в Турции».

Время не играло существенной роли для Ибн Баттуты, предпочитавшего неторопливые путешествия по суше более быстрым, но все же рискованным морским плаваниям. 51 день прождал он корабль и попутный ветер в черноморской крепости Синоп. А потом уже в море пережил такой кошмар, что ему с попутчиками пришлось молиться о лучшей участи. И вспоминать турецкую поговорку: «Чем прибыль на море, лучше безопасность на суше».

В Крыму он застал упадок городов, основанных генуэзцами. Теперь они были окружены миром «неверных» христиан. Его удостоили чести участвовать в особом пиршестве, устроенном христианским эмиром в Кафе (Феодосии). Находясь в небольшой мечети, окруженной церквами, он вспоминает, как неуютно себя почувствовал: «Мы услышали звуки колоколов со всех сторон, и, никогда прежде их не слышав, я был охвачен тревогой и попросил своего напарника подняться на минарет и прочитать Коран».

Путешествуя в глубь суши по обдуваемым ветрами степным просторам, Ибн Баттута дошел до территории, контролируемой кочевниками Золотой Орды во главе с ханом Мухаммедом Узбек-ханом. Передвигался путешественник на огромной четырехколесной арбе с войлочными шатрами. Он пишет, что каждый может устроиться на ней, как того пожелает; на ходу можно спать, есть, читать или писать. «Для собственного удобства я приготовил личную повозку, взяв в нее свою девушку-рабыню, другую повозку выделил для своего помощника... остальные попутчики передвигались на большой арбе, которую тянули три верблюда».

В Беш-Даге (нынешнем Пятигорске) путешественник был поражен лагерной стоянкой хана, представлявшей собой «обширный город на колесах... с мечетями и базарами в нем; дым кухонь поднимался в воздухе (еду готовили прямо на ходу)».

Ибн Баттута подружился с одной из жен хана, дочерью византийского императора Андроника III. Когда она изъявила желание совершить поездку домой в Константинополь, он решил сопровождать ее, хотя это и вынуждало его совершить дополнительный крюк в 2500 миль. Здесь, пожалуй, опять сыграла роль его природная любознательность и тяга, как бы мы сейчас сказали, к перемене мест. Это было не голое любопытство, а страсть к познанию в соединении с набожностью. А в христианский Константинополь мусульманину без особого приглашения попасть было не так просто, хотя и был он окружен в течение столетий поселениями турок и арабов. И Ибн Баттуте едва ли представился бы когда-нибудь еще лучший шанс побывать там.

Он получил аудиенцию императора Андроника и через еврея-переводчика поведал ему о своих впечатлениях от Вифлеема и Иерусалима. Довольный встречей, император пожаловал ему царские одеяния и лошадь, а также организовал поездку по столице под охраной своего двора.

Нынешний Стамбульский рынок, или «гранд базар», по которому когда-то проходил Ибн Баттута, теперь покрыт сводом и тянется на 13 миль. Это одна из крупнейших торговых площадей в мире. На ней расположено около 4 тысяч хорошо оборудованных лавочек с коврами, золотыми ювелирными изделиями, глиняной посудой, изделиями из кожи и меди; и здесь же находятся банки, рестораны, мечети.

Знаменитый храм Св. Софии Ибн Баттута увидел только снаружи. «Никому не разрешается войти, пока он не падет ниц перед огромным крестом, вправленным в золотую раму». Естественно, как мусульманин, он отказался сделать это.

Ненасытны стремящиеся к знанию

После пяти недель пребывания в византийской столице Ибн Баттута возвратился по своему маршруту, но теперь уже через скованные морозом южные степи, в ставку Узбек-хана в Новом Сарае. Пересекая замерзшую Волгу, он колол лед, чтобы растопить его и совершить омовение. Видно, испытал он все трудности, которые приносит с собой зима в этих континентальных условиях в центре Евроазиатского материка. «Бывало, надевал по три шубы и по двое штанов,— замечает он,— на ногах были валенки, а сверху еще и сапоги из стеганых полосок материи, поверх которых вдобавок надевались сапоги для верховой езды из медвежьей шкуры». И далее следует его признание в том, что, «упакованный» таким образом, он не мог сам без посторонней помощи взобраться на лошадь.

Но, кажется, Ибн Баттута никогда не жалел, что в своем стремлении к Индии он пошел таким окружным путем — через Сирию, Анатолию, Центральную Азию. Открывая эти страны для себя, он представлял их и всему миру.

Томас Эберкромби, так же как и его предшественник шесть веков назад, был укутан в теплую одежду, когда российский археолог Евгений Мусков вел его по ветреной промерзлой степи к месту раскопок в Новом Сарае, в двух часах езды от Волгограда. Чтобы попасть сюда, ему потребовалось разрешение КГБ. Они пробились через снежные наметы к 150 могилам, которые доктор исторических наук Мусков раскапывал последние десять лет.

Со слов специалиста, Новый Сарай во времена Ибн Баттуты был центром империи и включал прочные дома на речном берегу, расположенные на расстоянии дневного переезда друг от друга. Здесь на раскопках найдены бронзовые зеркала, глиняные фляги, множество серебряных монет с арабской вязью. А на поверхности от столицы Золотой Орды ничего не осталось, кроме отдельных кирпичей. Но даже и этот строительный мусор был подобран для различных нужд после того, как Тамерлан сровнял город с землей в 1395 году.

От Волги за 40 дней на повозке (теперь он делил ее с тремя девушками-рабынями) Ибн Баттута добрался до Хорезма, богатого, многолюдного оазиса, расположенного на юг от Аральского моря. Еще 18 дней потребовалось ему, чтобы верхом на верблюде пересечь голые пустыни Узбекистана и попасть в сказочные Бухару и Самарканд.

Бухара еще не оправилась тогда от опустошительных набегов татаро-монгольских орд. Ибн Баттута восхищается ее садами, но при этом замечает, что «мечети, медресе и базары все еще лежат в руинах».

Когда Эберкромби впервые посетил Бухару в начале 70-х годов, он нашел этот город сонным и апатичным. Восточная яркость соседствовала с серой одеждой русского крестьянина. Атеизм был господствующей «религией». («Бога нет, а наш пророк — Ленив»). Русский язык вытеснял узбекский и таджикский.

Теперь, 20 лет спустя, он обнаружил, что ислам вышел на поверхность. Молодой ректор показал ему медресе XVI столетия с голубым куполом, тщательно отреставрированное советскими архитекторами, провел его по классным комнатам, кухням, крытым аркадам, мечети. В главном дворе расхаживали студенты, заучивающие уроки по исламу, юриспруденции, арабскому языку. Одеты они были в тюрбаны, черные сапожки и чапаны — узбекские халаты из полосок хлопчатобумажной ткани.

Традиции мусульманского гостеприимства, поддерживающие Ибн Баттуту во время его длинного пути, не забылись в Средней Азии и сейчас. Поэтому Эберкромби не был удивлен, когда его друг в Самарканде пригласил к себе домой на чай. Стол был уставлен всем, что принесли братья хозяина со своих дворов: яблоками, грушами, абрикосами, виноградом, миндалем, персиками, свежеиспеченным хлебом.

Хотя ислам запрещает употребление алкоголя, все же многие узбеки ныне спокойно относятся к нему. За столом была открыта бутылка узбекского шампанского и бутылка коньяка, затем был дан сигнал женщинам нести главные блюда: луковый суп, маринованные помидоры, люля-кебаб в холодном виде, огурцы, кислое молоко, дымящийся плов из баранины.

Из Самарканда Ибн Баттута со своим отрядом повернул на юг и через Оксус (ныне Амударья) двинулся к главной цели своего путешествия — Индии. Но, как обычно, он выбрал наиболее кружной путь, на этот раз через Мешхед и Нишапур в Персии и пустынные плато северного Афганистана. В Кундузе он стал лагерем на шесть недель, чтобы дать возможность лошадям и верблюдам отдохнуть на пастбищах перед снежными перевалами Гиндукуша и пустынями Синда, что лежали за этими горами.

На Мултане, притоке Инда, между Синдом (нынешний Пакистан) и Индией, Ибн Баттуте удалось получить средства от местных купцов на подарки султану Моголов, потом отправить курьера с сообщением о своем предстоящем прибытии в Дели. Посланцы оказались даже более быстрыми, чем местный «пони-экспресс»: «От провинции Синда до столицы султана... на путешествие обычно уходит пятьдесят дней, но мое письмо... преодолело это расстояние за пять».

С комфортом довелось проехать Ибн Баттуте по этой населенной местности с отрядом персидской знати, их семьями, рабами и двадцатью поварами. Но это не уберегло от опасностей в пути. Он описывает, что «на открытом месте на нас напали гяуры — восемьдесят пеших и двое конных... но сражались мы стойко... убив одного из всадников и около двадцати пеших солдат... Одна стрела попала в меня, а другая — в мою лошадь, но великодушный Аллах хранил меня. Стрелы неверных не имеют силы. Мы довезли головы убитых до замка Абу Бакар... и вывесили их на стенах».

Оковы, и золотые, тяжелы

В Дели Ибн Баттута встретил легендарного индийского султана Мухаммеда Ибн Туглака в его дворце в Джеханпаннахе, в зале «тысячи колонн». Правителя сопровождал его визирь, дюжина министров, чиновники и рабы, включая «держателя веничка, гоняющего мух»,— за ними стояло окружение из 200 вооруженных солдат, 60 лошадей в царской сбруе и 50 слонов в шелке и золоте.

Путешественник описывает капризного султана как человека набожного, щедрого, смелого, но часто непредсказуемого: «... Из всех встреченных мной людей этот монарх больше всего любит делать подарки и проливать кровь. У своих ворот он никогда не оставляет без внимания бедняков и осыпает их дарами, но тут же может и казнить человека».

Несмотря на тяжелый характер султана, Ибн Баттута провел семь лет при его дворе, став судьей в Дели. Сносить своенравие властелина помогало великому путешественнику, теперь ставшему придворным человеком, в некотором смысле его раболепие. Сам он еще о первой встрече с султаном пишет: «При каждом его добром слове я целовал ему руку». Но то была скорее не личная черта Ибн Баттуты, а обычай того времени. И его покорность обильно вознаграждалась. Когда щедрые траты ввергли его в долги, золото султана возвращало ему платежеспособность. Но вот дружба с местными суфиями чуть не стоила ему жизни.

«Я был заперт в течение пяти дней и каждый день без конца повторял Коран от корки до корки», — рассказывает путешественник. Сектанта, которого он посещал, казнили, а Ибн Баттута был освобожден. В благодарность Аллаху он раздал все, что имел, поделившись с нищим даже своей одеждой торговца, и стал вести жизнь религиозного отшельника.

Через пять месяцев его вновь принял султан, сменивший гнев на милость. Как переменчива судьба: на этот раз султан назначил его послом в Китай! Бродячий ученый, вышедший из Танжера с несколькими грошами в кармане, теперь, в 1341 году, возглавил величественный караван. И какой! Сотня знатных и благовоспитанных людей, с наложницей для каждого и индусскими танцовщицами. При них был многочисленный и дорогой скарб: золотые подсвечники, парча, мечи, перчатки, вышитые жемчугами. С ними же возвращались десятки китайских посланников. И всех их сопровождала тысяча королевских всадников.

Новый посол повел свой царственный караван на юг, к Индийскому океану. И тут снова, как в свое время на пути к Индии, на Ибн Баттуту напали из засады разбойники. Ограбленный, лишившись одежды и своего меча, он почти погибал в безлюдной местности, когда был спасен мусульманским отрядом.

Оправившись от пережитого, он собрал свой посольский отряд и разместил его на четырех больших доу в Камбейском заливе и поплыл вдоль Малабарского побережья, населенного разным людом,— до Каликута. О последнем он замечает, что тот «посещается купцами из Китая, Суматры, Цейлона, Мальдивских островов, Йемена и Фарса (Персии)». Он нанял три китайские джонки для долгого плаванья на восток — два больших судна с 12 парусами и командой численностью почти в тысячу человек и меньший корабль для себя и своей свиты.

В день отплытия Ибн Баттута задержался на берегу, чтобы совершить пятничную молитву. В это время неожиданно разразилась буря. Шторм заставил весь флот войти в мелководную гавань, где неповоротливые джонки быстро сели на мель и были разбиты, сокровища, рабы и лошади пошли ко дну. А ему лишь приходилось смотреть, как его небольшой корабль со всеми товарами и рабами — причем один из них держал его ребенка — отчаянно пытался пробиться в море. Но пучина поглотила и его. Ибн Баттута остался на берегу с десятью динарами в кармане и молитвенным ковриком...

Это произошло в Каликуте, городе кораблестроителей, и Томас Эберкромби, посетив его, отметил, что до сих пор при сооружении парусных доу используют ручные пилы и киль для 600-тонного корабля устанавливают всей бригадой на глаз.

Услышанное не сравнится с увиденным

Боясь гнева султана Ибн Туглака, Ибн Баттута решил не возвращаться в Дели, а в одиночестве продолжил путь в Китай. Вначале он ненадолго отправился на Мальдивские острова, расположенные в 400 милях от южной оконечности Индии. Но когда Хадижа, королева Мальдив, узнала о его учености и выданных двором верительных грамотах, она с помощью золота и чар девушек-рабынь настояла, чтобы он остался. Какое-то время он играл заметную роль в местной политике, женившись на дочери знатного вельможи. И стал судьей в главном городе острова — Мале. В то же время он собирал образцы деревьев, рыб, раковин, идущих на женские украшения. В его записях появляются такие строчки: «Большинство носят лишь набедренные повязки. В таком одеянии они прогуливаются по базарам. Как судья острова, я пытался приказать женщинам ходить одетыми, но безрезультатно».

Рыбу и пальмовые орехи Ибн Баттута считал главным источником «необычной любвеобильности островитян». Он сам имел «четырех жен, не считая любовниц, и ... проводил с каждой ночь по очереди». Всего же жениться и развестись ему довелось шесть раз. Мальдивпы запросто предлагают приезжему своих женщин для временного брака. Пожил какое-то время, а потом можешь произнести троекратную формулу развода и отбыть куда угодно. И сейчас на Мальдивах, по статистике, самый высокий в мире процент разводов, но и... самая низкая преступность.

Описание Мальдивских островов Ибн Баттутой можно отнести к высоким образцам географической литературы. Страницы, посвященные Мальдивам, были первыми переведенными на европейские языки из всего написанного Ибн Баттутой. Столь восторженные строки вышли из-под его пера, кажется, еще и потому, что только здесь он впервые познал спокойствие семейного очага и умиротворенность.

Томас Эберкромби тоже побывал на островах, которые Ибн Баттута назвал «одним из чудес света». Нынешняя Мале, столица Республики Мальдивские Острова, размещается на одной квадратной миле, и здесь проживает большинство из 213-тысячного населения страны. Посетить правительственных министров оказалось для Эберкромби делом доступным и несложным — все они проживают в одном здании.

Экономика страны ориентирована главным образом на индустрию туризма. Ежегодно сюда прибывает до 200 тысяч туристов. Так что на каждого жителя приходится по одному приезжему. Около 60 современных отелей разбросано по 400-мильному архипелагу, по одному на каждый крупный остров, утопающий в тени пальм.

На Цейлоне Ибн Баттута еще раз стал паломником. «Как только я добрался до острова, у меня было лишь одно желание, а именно: посетить святую стопу Адама»,— пишет он об Адамовом пике, чтимом во многих религиях. Гостеприимный правитель острова снабдил его «паланкином, который несли рабы, и послал со мной четырех йогов, трех брахманов и еще пятнадцать человек, чтобы они несли провизию».

С помощью цепей и подпорок они достигли святой вершины, где путешественник и обнаружил «почитаемый отпечаток стопы нашего отца Адама, углубленный в камень на достаточную глубину, чтобы вызывать удивление». «Когда мы поднялись наверх, то облака скрывали от нашего взора подножие горы»... Восхождением на Адамов пик Ибн Баттута увенчал список мусульманских святынь, к которым он совершил паломничество во время скитаний.

Наш современник тоже не мог обойти священного места. Он нанял молодого тамила Гидома, и после полудня они двинулись в путь. Взбираясь наверх, они проходили мимо небольших храмов и буддийских ступ, полусферических или башнеобразных мемориальных сооружений или хранилищ реликвий. «Мы, индусы, верим, что это отпечаток следа Шивы, а буддисты считают его следом Будды»,— рассказывал по дороге проводник. На узкой вершине они встретили лишь дзен-буддистского монаха и двух местных охранников, указавших им место для ночлега в одной из комнат храма.

Священная стопа оказалась «одиннадцати пядей (одна пядь — 22,8 см) в длину», как и писал Ибн Баттута. Но след был сильно выветренным и за столетия затертым руками фанатичных поклонников.

На краю земли

После непродолжительной остановки на Цейлоне Ибн Баттута двинулся дальше. И тут на него свалилось еще одно несчастье. Одно судно потерпело крушение, другое было ограблено пиратами. Наконец он бросил якорь в небольшом порту под названием Самудра. От него и получил Имя остров камфары, гвоздики и сандалового дерева — Суматра.

Индийские мусульманские купцы принесли ислам на этот остров лишь за полстолетия до Ибн Баттуты. Правитель Суматры Малик Аль-Захир оказался «смиренным человеком, который пешком отправлялся на молитву по пятницам. Он страстно отстаивал веру. И в округе подчинил себе всех неверных».

Путешественник едва ли мог себе представить, что новая религия пойдет дальше Суматры, охватит всю Индонезию, крупнейшую в мире исламскую страну, где живет ныне около 160 миллионов мусульман.

Ибн Баттута побывал и на Яве, в порту Тавалиси, уже не существующем на новых картах. Здесь он повстречал принцессу амазонок, которая возглавляла армию девушек-рабынь, «сражавшихся, как мужчины». В подарок она выделила ему двух буйволов, лимоны, рис, перец.

Во время дальнейшего плавания первую остановку Ибн Баттута сделал в Цюаньчжоу, на юго-восточном побережье Китая, как раз на берегу пролива, разделяющего Тайвань с материком. Произошло это в 1346 году. Здесь, у первого форпоста, основанного китайцами для торговли с заморскими купцами, начинался великий «морской шелковый путь». Порт произвел впечатление на путешественника, как «один из крупнейших, где насчитывалось до ста больших джонок».

С древнего каменного маяка Томас Эберкромби увидел в некогда шумной бухте Цюаньчжоу лишь редкие рыболовные суда да старый каботажный грузовой корабль. На берегу он заметил, что все мусульмане, как и в старину, обитают в древних кварталах у мечети. Этой первой китайской мечети уже 350 лет, и сооружена она примерно в тех местах, где молился Ибн Баттута. Непривычно было видеть на стенах исламский девиз, выписанный китайскими иероглифами: «Нет бога кроме Аллаха».

Китайская земля поразила даже много повидавшего уже к тому времени Ибн Баттуту. «Китай — одна из безопаснейших стран для путников,— писал он.— С большими деньгами человек может отправиться один в девятимесячное путешествие, ничего не опасаясь». Но если иностранец пускался в бегство по каким-либо причинам, его изображение рассылалось по всей стране для розыска. И когда Ибн Баттута увидел на стене свой собственный портрет, причем достаточно схожий с оригиналом, он был немало удивлен этому.

Но, несмотря на все восторги, Китай задел чувства правоверного мусульманина: «Китайцы — это гяуры, поклоняющиеся идолам и сжигающие своих мертвецов как индусы. Они едят свинину и собак, продавая их на базарах». Это и в наши дни можно увидеть в Гуаньчжоу (Кантоне), на рынках которого торгуют собаками, кошками, свиньями, черепахами...

Здесь, как нигде, путешественник почувствовал, как далек он от дома.

В Китае странствия Ибн Баттуты завершились. Он вышел к океану, который за несколько столетий до Магеллана назвал «Тихим». Океан представлялся ему бесконечным, а далекая страна, куда он попал,— краем земли.

Наступило время возвращаться домой.

Три года добирался он до своей страны, которая, по его словам, «лучшая из всех, потому что в ней есть в изобилии фрукты, протекает много рек, а сытной пищи имеется в достатке». Слова эти явно продиктованы тоской по родине, не угасшей за долгие годы странствий... Уже в Марокко он узнал о смерти матери, случившейся всего лишь за несколько месяцев до его прибытия; столь уважаемый им отец умер еще 15 лет назад.

Недолго пробыл Ибн Баттута в родных местах. Неугомонная натура жаждала новых впечатлений — и вот он уже на юге Испании, с отрядом марокканских добровольцев, защищающих Гибралтар от крестоносцев; потом были Малага и Гранада. А через три года после восточных странствий — изнурительный поход на верблюдах по Сахаре. 1500 миль через пески, в «Землю негров», как говорил Ибн Баттута, где у Марокко были свои торговые интересы.

Этот трудный путь повторил и неутомимый Томас Эберкромби, которому по-своему помогали записки Ибн Баттуты, предупреждая о том, чего можно ожидать в пути. А было все — песчаные бури, жажда, восстание туарегских племен, сводящие с ума миражи...

В последнем своем путешествии Ибн Баттута пересек западноафриканскую империю Мали, общаясь с мусульманами и воздавая хвалу Аллаху. И наконец, на два года осел в Фесе, работая над

трудом о своих путешествиях.

Помощником у него был андалузский поэт по имени Ибн Джузая. Из арабских источников нам известно, что последние годы прославленный путешественник служил судьей неподалеку от Феса и умер в 1369 году в возрасте 64 лет. Где находится его могила — остается загадкой. Одно из предполагаемых мест его захоронения — Танжер, где установлено небольшое надгробие. Но достоверных сведений об этом нет. Вероятно, Ибн Баттута согласился бы с турецким суфием, которым он восхищался: «Когда мы мертвы, ищите наши могилы не на земле, а в сердцах людей».

По материалам зарубежной печати подготовил Ю.Супруненко

(обратно)

Праздники всегда с нами

Отчего появились праздники? Не оттого ли, что ход жизни нашей нуждается в перебивке, перемене, чтобы не приелась и не навязла в зубах обыденность. Или чтобы не забывали люди важные в истории даты... Да сколько их может быть, этих причин...

Начала одних праздников четко зафиксированы: День основания, День рождения монарха и наоборот — День избавления от монархии, а то и День восстановления монархии (что имело уже место в последнее время). К этим дням, торжественным датам раздают ордена, почетные звания, и страны узнают своих лауреатов в области науки, техники и изящных искусств.

Корни других праздников в религии — Пасха, Рождество, Курбан-байрам. Их ритуал и порядок проведения четко регламентированы: когда вставать, куда идти, что есть. От этого они не менее радостны.

Еще есть праздники, о которых никто вам толком не скажет, откуда они взялись (хотя существует масса ученых и весьма обоснованных теорий). Начались они в далекой древности, в других культурах, а то и у совсем других народов — исчезнувших с карты мира, но вошедших в состав новых, появившихся на их месте. Ушло название, ушла этническая память, но остались — иной раз до мельчайших подробностей — праздники и обряды. Даже если никто не может толком объяснить: почему в этот день мужчинам следует переодеться в женское платье, а женщинам наклеить бороды и усы. И почему хозяин в этот день бежит выполнять приказы своего мелкого служителя. Такова стихия карнавала, когда все поставлено с ног на голову, когда разрешено — но только на эти дни! — запретное.

Мы хотим рассказать — в этом номере и нескольких следующих — о разных праздниках.

На 14 июля — День взятия Бастилии (праздник государственный) — во Франции устраивают карнавал (праздник древний, дохристианский). Среди ряженых — обязательные фигуры персонажей Французской революции. Маркиз, например, со всеми атрибутами контрреволюционера: пудреный парик, шпага, короткие панталоны-кюлоты и

шелковые чулки

. Но — и в этом перевернутая логика карнавала — его не тащат на гильотину, его нянчат в руках, подчеркивая его малость и слабость. Он смешон — и не страшен.

(обратно)

Таинственное исчезновение Лайонелла Крэбба, «человека-лягушки»

Дипломатический календарь апреля 1956 года оказался особенно перегруженным. Основным событием месяца, привлекшим к себе внимание как печати, так и общественного мнения, бесспорно, была поездка Б и X в Великобританию.

Находчивость главного редактора одной из английских газет, придумавшего, как бы похитрее обозначить двух советских государственных деятелей, была тогда вознаграждена с лихвой: ведь под этими загадочными буквами подразумевались Никита Хрущев и маршал Булганин. Только три года минуло с тех пор, как ушел из жизни «отец народов»,— его смерть знаменовала бесповоротный конец эпохи сталинизма. В то время Никита Хрущев стоял не один у кормила власти. За ним повсюду, точно тень, следовал Булганин. В середине пятидесятых в международной политике этот странный «тандем» стремился к одной-единственной цели — упрочить авторитет Советского Союза в глазах мировой общественности. Простота старого солдата-философа, с короткой бородкой, чей образ воплощал Булганин, умилял западных политиков. А деревенский юмор Хрущева мир уже воспринимал с чувством благодарного восторга. Тогда, в апреле пятьдесят шестого, Б и X решились на дерзкий шаг: они прибыли в Портсмут с явным намерением покорить сердца англичан. Маневр удался на славу — цель была достигнута.

Покуда два советских руководителя показывали искусство высшего пилотажа в сфере дипломатии, крейсер «Орджоникидзе», доставивший их к берегам Великобритании, тихо-мирно стоял на рейде Портсмута. Присутствие в английском порту флагмана Военно-Морского Флота СССР положило начало одной из самых волнующих историй, произошедших за последние тридцать с лишним лет.

19 апреля 1956 года в 7 часов утра двое постояльцев отеля «Саллипорт», что в старых кварталах Портсмута, покинули свой номер и оставили ключ у портье. Один из них был очень маленького роста — не больше 1 метра 58 сантиметров, худощавый, темноволосый, на вид лет сорока пяти; одет он был в серую шевиотовую пару. Как его звали? В книге постояльцев он записался как Лайонелл Крэбб. А товарища его, если верить той же регистрационной книге, звали Смит. Как позже засвидетельствует портье, этот Смит — «редкое» имя, ничего не скажешь! — был светловолосый, выглядел лет на тридцать и говорил с легким шотландским акцентом. В то самое утро, часов около семи, Смит предупредил портье, что они с Крэббом вернутся ближе к вечеру. Затем они вдвоем покинули отель. С тех пор никому в Англии не будет суждено увидеть Лайонелла Крэбба живым...

Кто же он был, этот Лайонелл Крэбб? Бесспорно — самым лучшим подводником, знаменитым «человеком-лягушкой», как в былые времена называли легких водолазов, или аквалангистов. В наши дни происходит столько чудес, что мы в конце концов к ним привыкли и совсем перестали удивляться. Однако представим себе современника Жюля Верна, вдруг перенесшегося во времена второй мировой войны и узнавшего, что есть такие люди, которые, облачась в скафандры, с автономным дыхательным аппаратом за плечами, позволяющим совершенно свободно плавать в морских глубинах, нападают на корабли и ведут жестокие подводные сражения. Современник великого писателя-фантаста наверняка подумал бы, что видит наяву потрясающие картины из «Двадцати тысяч лье под водой».

Нет, ничто, казалось бы, не предвещало Лайонеллу Крэббу славы на столь необычном — для того времени, разумеется, — поприще. Да неужели? — спросите вы. Вот именно — ничто! До войны наш герой даже не умел плавать. Он испробовал себя в самых разных специальностях, но ни в одной не задерживался подолгу. В сентябре 1939 года, после объявления войны, он решил пойти служить в Британский военно-морской флот. Но в призывной комиссии ему отказали. В самом деле, Лайонеллу Крэббу было далеко до атлета. Кроме того, он был маленького роста, худого, некрепкого телосложения — у него были слабые легкие. Не говоря уже о сильной близорукости — один глаз у него видел только на двадцать процентов. Но чего-чего, а силы воли и упорства Крэббу было не занимать — благодаря этим двум качествам он сумел попасть во флотский резерв и оказался в Гибралтаре — за писарским столом. Он, мечтавший о морских сражениях, теперь каждый божий день утопал в океане бумаг.

19 сентября 1941 года на танкере «Денбайвейл», стоявшем на гибралтарском рейде, вспыхнул сильный пожар. Не успели портовые власти опомниться, как огонь перекинулся на два соседних танкера — на всех трех произошел взрыв, и они в мгновение ока пошли ко дну. И это на самом неуязвимом рейде в мире! Да уж, тут было над чем поломать голову Британскому штабу ВМС. Атака подводных лодок? Исключено. Со стороны моря рейд был надежно защищен сплошной противолодочной сетью. Тогда, чтобы наконец разрешить загадку, под воду отправили водолазов. Те обнаружили, что «в сети, заграждавшей вход в порт, зияли огромные дыры». В своем отчете водолазы высказали предположение, что эти бреши были проделаны с помощью аппарата сжатого воздуха. И все сомнения разом разрешились — такое могли сотворить только «люди-лягушки». Как известно, о подвигах «людей-лягушек», или «людей-торпед», как тогда нарекли итальянских ныряльщиков, состоявших на службе у принца Валерио Боргезе, в ту пору ходили легенды. Значит, и в данном случае они прорвались сквозь, казалось бы, неприступное заграждение, защищавшее Гибралтар с моря. Ныряльщиков, в непромокаемых комбинезонах на шерстяной или толстой шелковой подкладке, с дыхательными аппаратами и в ластах, доставила в нужное место торпеда, или «свинья» — двухместный снаряд почти семиметровой длины и больше полуметра в диаметре. «Свинья» приводилась в движение с помощью электродвигателя. В носовой части у нее — съемном конусе — содержалось 300 килограммов взрывчатки. Диверсанты подвели торпеду поближе к кораблю-мишени и затем покинули ее. Сделав дело, они убрались восвояси вплавь.

Когда в Гибралтарском порту случилась эта трагедия, англичане даже понятия не имели о «людях-лягушках». Но вот появляется Лайонелл Крэбб. Раз итальянцы нападают под водой, значит, там же, в морских глубинах, им и надо давать отпор. Крэбб предложил Британскому адмиралтейству создать доселе невиданную команду легководолазов. И ввиду того, что опасность нападений итальянских диверсантов-подводников с каждым днем все возрастала, Адмиралтейству ничего не оставалось, как одобрить предложение коротышки Крэбба. Так появилась первая команда английских «людей-лягушек». Так было положено начало их героической эпопее, в которой подвиги Лайонелла Крэбба, вне всяких сомнений, занимают первое место.

Снаряжение британских легководолазов, выдержанное в чисто английском стиле, не имело ничего общего с амуницией итальянцев. Позднее Крэбб и сам признавал, что он и его товарищи выглядели «довольно забавно» в пляжных костюмах, теннисных туфлях на свинцовых подошвах и с допотопными кислородными баллонами, которые с грехом пополам крепились на спине с помощью ремней и пояса. Однако порой снаряжение играет далеко не первую роль. Главное — уметь действовать, в чем команде Крэбба отказать было нельзя. Для такой работы нужны были крепкие нервы — такие же железные, как сами корабли, которые приходилось защищать. Но лучше Крэбба об этом, пожалуй, никто не расскажет. Однажды ему пришлось обследовать дно рейда. И вдруг вдалеке он заметил какую-то тень. «Я тогда находился на пятнадцатиметровой глубине. Тень приближалась. Я уже различал ее шаровидные глаза и длинные белые руки. Это был итальянец. Он тут же напал на меня. У него был длиннющий острый нож — таких я еще в жизни не видывал. Я вытащил свой кинжал и приготовился отразить удар. Завязался бой. Одному из нас суждено было навсегда остаться на морском дне. А то и обоим. Рукопашная под водой происходит в замедленном темпе — движения скованные, неловкие. Думаю, мы являли собой престранное зрелище. Но нас никто не видел. Впрочем, нам обоим было совершенно все равно, как мы выглядим со стороны, нас заботило совсем другое. Снаряжение итальянца, как оказалось, давало мне некоторые преимущества. Он был намного тяжелее и действовал не так быстро. А я, в своих теннисных туфлях и старом пляжном костюме, передвигался легко и свободно. Ловким ударом я распорол ему комбинезон и перерезал шланг. И тут увидел, как вверх потянулся столб крупных пузырей воздуха из его акваланга. Итальянец хоть и захлебывался и начал тонуть, но сопротивлялся отчаянно. Через несколько дней мы выловили его тело в заливе».

В другой раз Крэбб наткнулся на мину, она была прилеплена к днищу английского корабля. Ее доставили итальянцы и закрепили с помощью трех вакуумных захватов. Подплыв поближе, Крэбб услыхал мерное тикание часового механизма, встроенного в мину. Сначала он было попытался разминировать ее. Но тщетно. И вдруг его пронзила мысль: если он замешкается и не дай Бог опоздает, корабль вместе с экипажем взлетит на воздух. Выплыв на поверхность, он поднялся на борт корабля и предупредил капитана, посоветовав немедленно эвакуировать экипаж. Потом он вновь ушел под воду. Довольно легко справился с первым захватом, затем со вторым. «Зато с третьим,— рассказывал он позже,— пришлось повозиться. Мне все никак не удавалось его отцепить, а при мысли о часовом механизме внутри мины меня то и дело бросало в дрожь». И снова Крэббу пришлось всплывать — за новыми баллонами с воздухом. И опять на глубину! «Вода была просто ледяная, от холода у меня начали пухнуть руки — совсем некстати. Все бы ничего, но от постоянного прикосновения к шершавому, как наждак, металлу я умудрился стереть в кровь ладони». Наконец последний захват поддался. Крэбб взял мину обеими руками. Часовой механизм продолжал работать. Проплыв довольно долго в обнимку с миной, он прицепил ее к самому дальнему бакену — чтобы в случае взрыва не пострадал ни один корабль. Там-то, в тишине и спокойствии — если можно так выразиться,— наконец обезвредил мину. «Позже, когда наши инженеры ее разобрали, они не без доли черного юмора заметили, что я мог бы и не спешить, ведь до взрыва в моем распоряжении оставалось целых 23 секунды».

Когда закончилась война, Крэбб без работы не остался. Теперь он возглавлял команду итальянских ныряльщиков, которых вызвали разминировать порты. Бывшие враги уже сотрудничали как лучшие друзья, итальянцы даже восхищались Крэббом, что сначала его удивляло. Потом он узнал, что в Италии о нем и вправду ходили легенды. Вскоре его наградили, и он ушел с флота. Как и многим другим демобилизованным, ему было нелегко заново привыкать к гражданской жизни. Спустя время он вместе с неким Мэтлендом Пендоком открыл в Лондоне небольшую мебельную фабрику. Однако, несмотря ни на что, работа под водой по-прежнему оставалась главной целью его жизни. Об этом знали в Адмиралтействе. И вот время от времени Крэбб, передав бразды правления фабрикой своему компаньону, стал отлучаться то на день, то на два, то на три. А по возвращении домой он с радостью рассказывал, как ему выпал случай снова надеть комбинезон и маску ныряльщика. Обычно ему поручали обследовать мели и обломки затонувших судов. И за каждое погружение он получал пятьдесят фунтов стерлингов. Но, сказать по правде, деньги его почти не интересовали. Истинным же счастьем для него были сами погружения в морскую глубину, где он мог как бы заново пережить приключения военных лет. В памяти лондонских друзей он остался как завсегдатай пивных и клубов, куда любил захаживать после работы.

Лайонелл Крэбб жил один. С женой Маргарет он развелся в 1954 году.

Крэбб охотно рассказывал о своих военных подвигах — как и всякий герой — и приключениях уже в мирное время, а вот о погружении в 1953 году он никогда не упоминал. В тот год королева Елизавета принимала военно-морской парад в Спайтхеде, в котором также принимали участие корабли великих морских держав. Был среди них и самый современный советский крейсер «Свердлов» — он-то и стал объектом всеобщего внимания. Перед заходом на предписанную якорную стоянку капитан «Свердлова», как ни странно, отказался не только от лоцмана, но даже от буксиров. Английские моряки, разинув рты от изумления, наблюдали, как «стремительно и уверенно» советский крейсер шел к своему якорному месту. «Всем было видно,— пишет Роберт Гэйл, — как капитан отдавал команды, просто нажимая на кнопки огромной панели управления, расположенной прямо перед ним». Невиданная доселе легкость в управлении и высокая маневренность корабля не поддавались никакому объяснению. Специалисты буквально терялись в догадках: может, у нового крейсера «несколько рулей, дополнительных винтов или какая-нибудь суперсовременная форма корпуса?»... Однако к единому мнению англичане так и не пришли, и тогда, по всей видимости, было решено обратиться за помощью к Крэббу и попросить его обследовать подводную часть «Свердлова»: что, если главный секрет спрятан именно там? Удалось ли Крэббу выполнить это новое задание? Вероятно, нет, поскольку спустя три года, когда «Орджоникидзе», крейсер типа «Свердлова», доставил Б и X в Портсмут, Крэбба попросили повторить погружение, которое в пятьдесят третьем, судя по всему, у него сорвалось.

Теперь давайте попробуем собрать воедино имеющиеся у нас сведения касательно того, чем занимался Лайонел Крэбб с 17 по 19 апреля 1956 года. Изучив все известные документы, специалисты из агентурной разведки Керт Синджер и Джейн Шеррод с точностью установили следующее:

17 апреля 1956 года.

«Орджоникидзе» в Портсмут еще не прибыл.

Лайонелл Крэбб появляется в отеле «Саллипорт» в сопровождении высокого светловолосого мужчины, записавшегося в книге постояльцев под именем Смит. Оставив вещи в номере, они покидают отель. Чем они занимались несколько часов, никто не знает. Известно только, что Крэбб заходит в парикмахерскую — постричься и побриться. Кроме того, он несколько раз звонит своему компаньону Пендоку в Лондон.

Вечером Крэбб один — интересно, куда подевался Смит? — заглядывает в бар «Нат». Потом — в другой, в отеле «Кеппельс Хед».

18 апреля 1956 года.

Вечером Крэбб снова наведывается в бары, где он побывал накануне.

19 апреля 1956 года.

В 7 утра Крэбб и Смит покидают «Саллипорт».

Днем Смит возвращается. Но уже один. Расплатившись по счету, он собирает вещи и отбывает в неизвестном направлении.

Через два дня, 21 апреля, хозяина отеля «Саллипорт» навещает человек, который показывает ему полицейское удостоверение на имя Стэнли Лэмпорта. Посетитель требует книгу проживающих. Ричмэн ее приносит. Лэмпорт, с книгой под мышкой, направляется в пустую приемную и запирается на ключ. Немного спустя он возвращает книгу, объясняя свое посещение так:

— Я действовал по распоряжению высокого начальства.

Слова непрошеного гостя показались Ричмэну странными и излишними. Он привык к полицейским проверкам. И при чем тут «высокое начальство»? Вскоре, однако, Ричмэну все стало ясно. Листая книгу, он заметил, что оттуда вырваны страницы с именами Крэбба и Смита.

Но почему?

Прошло несколько дней. Лондонские друзья Крэбба начинают беспокоиться. Первым бьет тревогу его компаньон. Друзья идут к нему домой — квартира Крэбба заперта на ключ. Квартирная хозяйка уверяет, что не видела его уже несколько дней. Сомнений нет: Лайонелл Крэбб исчез.

Вскоре о его таинственном исчезновении сообщает одна газета, потом другая. А вслед за тем эту весть подхватывает вся британская печать. Журналисты обращаются за разъяснениями в Адмиралтейство. Оно хранит полное молчание. Затем его официальный представитель заявляет журналисту «Тайме», что Адмиралтейство по данному делу никакими сведениями не располагает. В полиции говорят, что все это не имеет к ним ни малейшего отношения.

И лишь 29 апреля Адмиралтейство наконец выступает со следующим сообщением:

«Капитан 3-горанга Крэбб, очевидно, погиб в результате поломки дыхательного аппарата во время погружения в Стоукской бухте».

Погружение? Какое еще погружение? Скоро всем становится ясно, что никаких дополнительных разъяснений не последует. И тогда вдруг возникает предположение: что, если это погружение связано с заходом в английский порт крейсера «Орджоникидзе»? Что, если Крэбб погиб не случайно? Плавание под днищем советского крейсера больше смахивало на шпионскую операцию, нежели на обыкновенную подводную прогулку. А средства защиты против шпионов существовали испокон веков. И в таком довольно тонком деле русские были далеко не новички. И вот появляется Сидней Ноуэлс, товарищ Крэбба по команде ныряльщиков.

— Да, в исчезновении Крэбба есть какая-то тайна, — говорит он.— Поскольку власти проявили полное равнодушие к его судьбе, я решил действовать сам и уже было собрался нырять в поисках его тела. И тут, когда к погружению все было готово, ко мне подошел один офицер и сказал: «Не делайте этого. Крэбба там нет».

Странные слова, не правда ли? Однако давайте послушаем, что еще рассказывает Ноуэлс:

— Я начал его расспрашивать,— продолжает он.— Офицер ответил, что все знает про Крэбба, но сказать не может — мол, профессиональный секрет.

Теперь уже исчезновением Крэбба заинтересовались не только английские средства массовой информации, но и газеты, радио и телевидение всего мира. Палата Общин обращается с запросом в правительство. На трибуну поднимается Антони Идеен (премьер-министр Великобритании в 1955 — 1957 годах)

— В интересах общественности,— заявляет он,— было бы целесообразно не раскрывать обстоятельства, повлекшие за собой очевидную гибель капитана 3-го ранга Крэбба.

Тут следует обратить внимание на другую подробность: британское правительство официально уведомило мать Крэбба о том, что сын ее погиб. Но бедная женщина, однако, признавалась журналистам:

— А я чувствую, что он жив.

Но что сталось со Смитом? Разумеется, если бы удалось его разыскать и узнать, чем они занимались, когда он последний раз видел Крэбба, возможно, кое-что и прояснилось. На поиски Смита бросились лучшие английские репортеры. Но тщетно. Найти Смита не будет суждено никому.

Зато журналистам удается собрать другие свидетельства. Некоторые очевидцы, к примеру, говорили, будто 19 апреля видели Крэбба на плавбазе «Верной», предназначенной для тренировки ныряльщиков: в тот день «Верной» как раз стоял на якоре в полусотне метров от советских кораблей.

Вслед за тем, в свою очередь, в дело вмешалось Советское правительство. Выразив искреннее возмущение по поводу случившегося, оно обвинило Британское адмиралтейство в шпионаже. Русские заявили, что они уверены: капитан 3-го ранга Крэбб получил приказ обследовать под водой один из их кораблей. «А о том, что при выполнении своего позорного задания он исчез, русские ничего не знают, однако при этом они решительно протестуют против использования таких противозаконных методов».

Английскому правительству пришлось держать ответ. И оно поступило так, как принято действовать в подобных случаях, — агент был дезавуирован. Однако то, что на самом деле имели в виду англичане, когда в печати появилось их официальное заявление, можно было только предполагать: «Нас обвиняют в том, что мы распорядились произвести обследование подводной части крейсера «Орджоникидзе» в разведывательных целях, однако это неверно. Мы не можем нести ответственность за то, что якобы сделал капитан 3-го ранга Крэбб. Если он и совершил противозаконные действия, то только по собственной инициативе».

9 июня 1957 года произошло потрясающее событие. В тот день отставной моряк Джон Рэндол, вместе с братьями Джибби, вышел порыбачить в Принстидский залив, неподалеку от портового городка Чичестер, расположенного в узкой бухте на южном побережье Англии.

Вдруг Рэндол заметил «колыхавшуюся на волнах темную массу». Поначалу он принял ее за «сорванную с якоря ловушку для лангустов». Но у Тэда Джибби глаз оказался острее — ему почудилось, что это «обезглавленное тело человека-лягушки, у которого к тому же не было рук». Темно-серый цвет резинового комбинезона указывал на то, что его снаряжение было изготовлено по заказу Адмиралтейства.

Изуродованный труп доставили в Чичестер. Узнав о зловещей находке, британская полиция, ВМС и ВВС начали совместное следствие. И некоторое время спустя главный интендант чичестерской полиции Л.Симмондз заявил журналистам, что это, вне всяких сомнений, останки Лайонелла Крэбба. Столь поспешный и категорический вывод полицейского многих удивил. И немудрено: ведь тело — если это действительно были останки Крэбба — пролежало в воде больше года, кроме того, у него отсутствовали голова и руки, так что опознать его с точностью было практически невозможно.

— Говоря откровенно, ничего определенного мы так и не узнали,— был вынужден признаться после вскрытия трупа судебный врач доктор Кинг.

Более или менее сохранилась только нижняя часть тела, однако каких-то особых примет на ней не было.

Верхняя же часть оказалась в настолько плохом состоянии, что даже было невозможно точно установить причину смерти.

Тело предъявили для опознания бывшей супруге Крэбба. Та заявила, что «не может утверждать, что это тело ее мужа».

А следствие между тем продолжалось. И вот удача! Один из директоров фирмы «Хейнки», в Бердмонси, выпускавшей водолазное снаряжение, которым пользовался Крэбб, объявил, что узнает крэббовский комбинезон. Фабричная марка, качество материала, кое-какие секреты производства — все было налицо. Признал директор и темно-синий шерстяной нательный комбинезон, который Крэбб всегда надевал, когда испытывал снаряжение «Хейнке».

Но являлись ли слова директора бесспорным подтверждением того, что из воды выловили именно тело Крэбба? После того как его показания стали достоянием гласности, английский журнал «Рейнольдз ньюс» тут же подверг их сомнению, вынеся на суд читателей свою довольно неожиданную точку зрения: комбинезон и скафандр-де вполне могли принадлежать Крэббу, однако тело могло быть не его, а кого-то другого, которого «специально изуродовали до неузнаваемости». Но зачем этот маскарад? Журнал, приняв на веру сведения, просочившиеся из Восточной Европы, с уверенностью заявлял, что Крэбб жив и теперь находится за «железным занавесом». Что же касается тела, выловленного в Чичестерской бухте, то это был труп русского ныряльщика, а не Крэбба. В самом деле, за две недели до этого в том самом месте, неподалеку от берега, где нашли тело, были замечены советские подводные лодки.

Так кто же был прав?

26 июня следователь из чичестерской полиции Бриджмэн вынес заключение: труп, выловленный семнадцать дней назад, был телом Лайонелла Крэбба. Интересно знать, почему он пришел именно к такому заключению. Близкие Крэбба свидетельствовали, что у того был маленький размер ноги, — впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь его рост составлял метр пятьдесят восемь. Бриджмэн как раз и указывал на тот факт, что у выловленного трупа была «слишком маленькая нога, почти как у ребенка». Кроме того, у трупа на левом колене был шрам. А в 1945 году в Италии во время погружения неподалеку от американского корабля, огороженного сетью из колючей проволоки, Крэбб распорол себе левое колено.

Следователь ссылался и на отчет доктора Кинга, где говорилось, что смерть могла наступить полгода, а то и четырнадцать месяцев назад. А за это время, отмечал Бриджмэн, без вести не пропадал ни один ныряльщик. Надо полагать, тело Крэбба — до или после смерти — было чем-то завалено, причем «так, что туловище и ноги оказались защищенными от разлагающего действия морской воды».

5 июля 1957 года «Дейли Телеграф» опубликовала вот какое сообщение:

«Вчера в Портсмуте состоялось погребение капитана-подводника 3-го ранга Лайонелла Крэбба. Его тело было обнаружено 9 июня в Чичестерской бухте спустя год после того, как во время захода русских кораблей в Портсмут, в апреле месяце, он пропал без вести. Ни одного представителя ВМФ на похоронах не было».

Неужели дело Крэбба на этом и закончилось?

Одни именно так и думали. Другие по-прежнему терялись в догадках. «Трудно было понять,— пишет Роберт Гэйл,— как голова и руки могли отделиться от тела. Вот уж загадка так загадка! Тем более что из-за этих необъяснимых увечий опознать тело оказалось невозможно».

Минуло два года. О таинственном деле Крэбба» вспоминали уже изредка. И вдруг оно прогремело снова — точно гром среди ясного неба. В ноябре 1959 года в Британскую службу агентурной разведки и контрразведки от резидентов, работавших за «железным занавесом», поступило объемистое досье. Собранные в нем документы, и вправду сенсационные, касались непосредственно исчезновения знаменитого «человека-лягушки». Это досье легло в основу книги Дж.Бернарда Хаттона, которая так и называлась: «Невероятное дело человека-лягушки». Книга тут же стала бестселлером, поскольку ее автор совершенно определенно заявлял, что он знает решение загадки. По мнению Хаттона, Лайонелл Крэбб не погиб. И жил он теперь в России. В этой книге Хаттон подробно описывает необыкновенные приключения английских разведчиков, которые, рискуя жизнью, добывали сногсшибательные сведения для своего начальства. В конце концов благодаря их поразительному усердию удалось напасть на след Крэбба как раз в том самом месте, где он, казалось, потерялся навсегда. Итак:

19 апреля 1956 года. 7 часов утра. Вместе с неким Смитом — личность этого человека так и осталась загадкой — Лайонелл Крэбб покидает отель «Саллипорт». С собой он уносит чемодан, где лежит легководолазное снаряжение.

8 часов 24 минуты. На «Орджоникидзе» звучит сигнал тревоги. С борта крейсера под воду быстро погружаются советские ныряльщики. Но зачем такая спешка? Дело в том, что сигнальщики-наблюдатели заметили по борту корабля «человека-лягушку». Начинается погоня. Сначала советским ныряльщикам не удается обнаружить английского легководолаза. Когда же они наконец его замечают, тот пускается наутек и прячется за корпусом другого русского корабля, эскадренного миноносца «Смотрящий». Роковая оплошность! Со «Смотрящего» под воду уходят другие советские ныряльщики. С помощью товарищей с «Орджоникидзе» они окружают англичанина и берут в плен. В 8 часов 39 минут пленного поднимают на борт «Орджоникидзе». И помещают в лазарет. Но вовсе не потому, что он ранен или чуть не захлебнулся. А потому, что на военных кораблях лазарет находится в самом труднодоступном месте. Вскоре некто Возенский учиняет пленнику допрос:

— Кто вы?

Ответа нет.

— Нам известно — вы капитан 3-го ранга Лайонелл Крэбб. Вы это признаете?

По-прежнему молчание.

Первый допрос заканчивается безрезультатно. Чуть позже следует новый допрос. Но все тщетно.

Молчание англичанина приводит советских офицеров в замешательство. Но и в беспокойство тоже. Разумеется, согласно международному законодательству, судно того или иного государства теоретически является его территорией. И по закону «Орджоникидзе» — часть советской территории. Хотя он и стоит на якоре в Портсмуте. В Англии. Так что самое главное — не привлекать внимания британских властей. Для этого существует проверенный способ — его-то и применяют. К пленному подходит врач и делает ему укол. Пленный тут же засыпает. Он проспит несколько дней подряд. Ему понадобится много уколов. Кормить его будут искусственно. А имя пленного и так известно — Лайонелл Крэбб.

Визит Б и X завершился. Как нельзя лучше для Советского государства. В глазах англичан русский колосс отныне превратился в эдакого улыбающегося толстяка, в котором соединились черты маршала Булганина и Никиты Хрущева. 28 апреля «Орджоникидзе» снимается с якоря, унося на своем борту двух знаменитых пассажиров. 29 апреля в 6 утра над ютом советского крейсера зависает вертолет, с него спускают на тросе специальную люльку, туда «кладут бесчувственное тело человека, закутанное в серое одеяло. Затем люльку поднимают в кабину вертолета, и тот с рокотом улетает — прямиком на восток».

Спустя два часа вертолет приземляется на аэродроме в Щецине. Лайонелл все еще спит...

Очнется он только к вечеру. Ему принесут кофе и бефстроганов. Надо восстанавливать силы — впереди новый допрос. Вверенный на сей раз заботам профессионалов, Лайонелл Крэбб скоро понимает: дальше молчать бесполезно. И он признается. Да, его зовут Крэбб. Да, он капитан 3-го ранга британского ВМФ. Да, 19 апреля он совершил погружение с целью обследовать подводную часть крейсера «Орджоникидзе». Но он клянется, что это задание ему никто не поручал. Он выполнял его по собственной инициативе. Адмиралтейство ничего не знало. Теперь его допрашивает полковник. Некто Жаботин. Угрозы. Обещания. Тут существует целый арсенал испытанных полицейских методов, старых, как мир.

— Я знаю, вы работали на американцев! — кричит полковник Жаботин.

Быть может, он намеренно сбивает его с толку — чтобы выведать правду? Но Крэбб решительно отрицает свою принадлежность к американским спецслужбам. На другой день, однако, он признается, что нырял под «Свердлов» — в пятьдесят третьем:

— Но только чтобы убедиться, что днище корабля не заминировано.

Следом за тем Крэбба переправляют в Москву. Допросы продолжаются — по нескольку раз на дню. Вежливое обхождение уже в прошлом. Теперь Крэбб сидит на одном хлебе с водой, силы его слабеют день ото дня. Мучители, пользуясь слабостью пленного, упорно пытаются выбить из него признание в том, что он работал на американцев. У них это превращается в своего рода навязчивую идею. Надо заметить, что описываемые события происходят в самый разгар холодной войны. Вскоре угрозы обретают вполне конкретную форму:

— Известно ли вам, что можем расстрелять вас как шпиона?

— Известно.

— А знаете ли вы, что родина от вас отказалась? Английское правительство объявило о вашей гибели.

Напрасные старания — Крэбб не сдается. Стойкость его достойна восхищения. 22 мая полковник Мясков предлагает Крэббу сделку. Пленный сможет избежать военного трибунала, но лишь при одном условии: если перейдет служить в советский флот и станет обучать советских ныряльщиков. За эту работу ему будут ежегодно выплачивать тысячу фунтов стерлингов. Прежде чем дать окончательный ответ, Крэбб выдвигает требование: в случае его согласия он никогда не будет работать против своих.

На это Мясков мрачным голосом возражает:

— Крэбб, английское правительство вас уже давно похоронило, вернее, оно решило представить все так, как будто вы и впрямь погибли. Так что пути назад у вас нет. Теперь представьте, что англичане находят ваше тело. Вас похоронят в Англии, хотя на самом деле вы будете жить в России.

Дальше, как в хорошо отрепетированной сцене, появляются солдаты с носилками. Потрясенный до глубины души, в полном отчаянии Крэбб видит на носилках свое собственное тело, без рук и головы. Мясков объясняет, что в самое ближайшее время этот якобы «его» труп выловят у берегов Англии.

— Вы с ним одного роста. Потом, после долгого пребывания под водой узнать его будет невозможно. Кроме того, на нем будет ваше снаряжение.

После такого ужасного зрелища Крэбб ломается.

Крэбб опускает голову. И дает согласие...

7 декабря 1959 года во Владивостоке объявился лейтенант, он был приписан к военно-морскому штабу. Звали его Лев Львович Кораблев. Прибыл он из Одессы. Для советского лейтенанта-подводника у него был довольно большой послужной список. Особенно он отличился при работе на одном из советских ледоколов на Балтике.

Этот лейтенант говорил по-русски с иностранным акцентом. Про свою семью он никогда не вспоминал.

Теперь самое время подвести итоги. Спустя тринадцать с половиной месяцев после исчезновения Лайонелла Крэбба в той самой бухте, где потерялся его след, вылавливают тело, без головы и без рук. Установлено, что смерть наступила минимум шесть и максимум четырнадцать месяцев назад—стало быть, с медицинской точки зрения не исключено, что это труп Лайонелла Крэбба. На тело надет синий шерстяной комбинезон и легководолазный резиновый скафандр. Комбинезон со скафандром узнает изготовитель водолазного снаряжения, штатный поставщик Крэбба,— бесспорный факт, принятый во внимание при опознании тела. Добавим к этому, что у трупа был очень маленький размер ноги — как и у Крэбба. И что на левом колене у него обнаружен шрам — как и у Крэбба.

Однако Маргарет Крэбб, осмотрев останки, сначала сомневается, а потом решительно отрицает, что это тело ее бывшего мужа. А ей лучше, чем кому бы то ни было, известно и про размер его ног, и про шрам на колене.

Впрочем, скоро Маргарет Крэбб загадает нам новую загадку. Бернард Хаттон, автор упомянутой нами книги, по мнению которого, Крэбб остался цел и невредим и теперь жил по ту сторону «железного занавеса», основывал свои доводы — как мы помним — на некоем досье, доставленном из одной коммунистической страны, а точнее говоря — Восточного Берлина. После того как в Лондоне рассмотрели эти документы, их, очевидно, вернули назад, в полицейские архивы ГДР, «тайными подпольными путями». И это очень досадно.

Однако к упомянутому досье была приложена фотография с изображением группы советских офицеров, но оригинал или копия — неизвестно. Однажды Бернард Хаттон показал ее Маргарет Крэбб. И та совершенно определенно узнала своего мужа, облаченного в форму советского морского офицера.

Так что же теперь?

Да будет известно читателю, что книга Бернарда Хаттона, бывшего чешского журналиста, оставшегося в Англии, вызвала со стороны Адмиралтейства бурную реакцию. Как утверждали эксперты, фотография, показанная миссис Крэбб, была маленькой и нечеткой, так что «по запечатленному на ней изображению опознать Крэбба с точностью было практически невозможно». Что же касается самой книги, то официальный представитель Адмиралтейства назвал ее «фальшивкой, оскорбляющей честь и достоинство офицера и джентльмена». Эта же мысль была отражена и в письменном заявлении Адмиралтейства.

Конечно, если книга Хаттона и вправду была жалкой фальшивкой, высшие чины Британского адмиралтейства имели полное право выразить свое негодование по поводу изложенной в ней версии. Но если предположение Хаттона соответствовало истине, получалось, что английский ныряльщик, выполнявший шпионское задание — в мирное-то время! — своими действиями оскорбил советских руководителей, которые в это время находились с государственным визитом в Великобритании. Однако такой поворот дела никак не устраивал Британское адмиралтейство — потому-то оно и поспешило огласить свое гневное заявление, обвинив бедного журналиста в откровенной клевете.

Вот какой загадочной была эта история! Так что читателю самому предстоит разобраться, что в ней правда, а что домысел...

В 1967 году произошли два примечательных события — как будто История сама взялась разрешить эту великую тайну наших дней.

В январе 1967 года боннская газета «Бильд» объявила, что Крэбб жив и здоров и что в настоящее время он тренирует в Болькенхагене, в Мекленбургской бухте, восточногерманских ныряльщиков..