Новая поправка лоции

Это странное сооружение с башней походило скорее на звездную обсерваторию. Оно высоко возвышалось над распластанным заливом, защищенным курчаво-зелеными холмами, и наводило на мысль, что рассчитано на бесконечную силу ветра... Все остальное в бухте Врангеля более или менее было мне знакомо. Четкие геометрические линии причалов, яркие разноцветные кубики контейнеров и синие лучи труб, бегущие над бетонной площадью, горы, как желтая пшеница, древесной щепы, локальные строения . с осветительными вышками-мачтами промышленного телевидения. Ангары из рифленого железа цвета сопок между сопок... И даже то, что я видел впервые, легко узнавалось, как, например, угольный пирс, похожий на палубу авианосца, стоящего кормой к берегу, лицом в открытый: залив. Но это странное сооружение, возникшее неожиданно, как белый корабль, у входа в Восточный порт на мысе Каменского...

— Что это? — спросил я, как только оказался у начальника порта Виктора Андреевича Васяновича.

— Электронный лоцман. — Он улыбнулся, и я понял: Васянович вложил в ответ самое доступное понятие. И он тут же посоветовал встретиться в Приморском морском пароходстве с Коротаевым.

— В этом сооружении есть доля его участия, — сказал Васянович, — а называется оно: Единая комплексная система управления движением в заливе Находка.

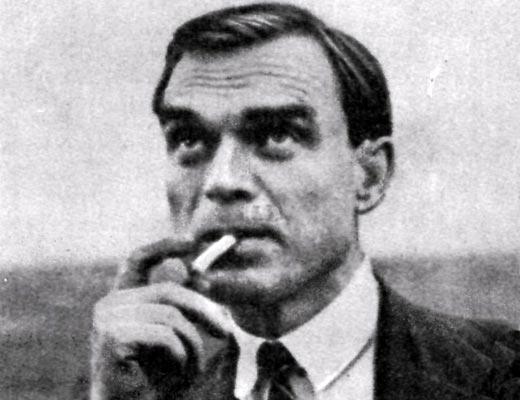

Вернувшись из Восточного порта в Находку, я нашел Коротаева в Службе безопасности мореплавания. Он сразу же узнал меня, а я, так же как и девять лет назад, отметил в его поведении завидную непринужденность, которая сняла мою неловкость за неожиданное вторжение.

Форменный пиджак его висел на спинке стула, и он, освободив узел галстука, широко улыбнулся, глаза его сузились, заискрились... Он поднес руку к седеющей голове, как бы напоминая о давности нашего знакомства в редкую для этих широт снежную зиму 1971 года.

Анатолий Владимирович в ту пору был капитаном Находкинского порта. Помню, знакомясь с городом, я опоздал на рейсовый катер и под вечер забрел к нему, попросил помочь добраться до бухты Врангеля. Случилось так, что наши заботы совпали, и вскоре мы с ним на небольшой служебной посудине уже пересекали залив и, стоя на открытой палубе, смотрели на редкие тусклые огоньки только недавно начавшего строиться порта. В бухте Врангеля я жил уже целую неделю и легко, даже на большом расстоянии, мог по огням отличать нехитрые строения на берегу бухты. И особенно многопалубное судно «Приморье», которое служило общежитием для одиноких и домом для семейных. Четыре огня этого судна были сосредоточены вместе. Два средних чуть выше двух крайних. Если соединить эти огни, получался контур двухмачтового судна. Правда, в бухте обычно до утра блуждали огни землечерпалки, но они и вблизи-то не очень светились и напоминали разбухшие светящиеся точки. А за кормой нашего катера оставалось зарево от огней многооконного города, огней судов, которые высвечивали голубовато-зеленую воду и, преломляясь, освещали корпуса транспортов. Их было много, стояли они и вдоль прибрежной полосы и на рейде «Да, — говорил Коротаев, — Находке уже тесно в ее удобной бухте, и хорошо, что начали строить другой порт в соседней бухте».

Помню, я спросил его, где бы мог прочесть описание бухты Врангеля, и Анатолий Владимирович посоветовал.

— Вы остановились в «Приморье»? Попросите у капитана лоцию Японского моря — в ней все четко и кратко.

В тот же вечер я раздобыл лоцию, нашел нужную страницу и прочел «Бухта Врангеля вдается в восточный берег залива Америка (в наши дни он переименован в Находку) между мысом Каменского и находящимся в восьми кабельтовых от него мысом Петровского Северный и северо-восточный берега бухты возвышенные. К восточному берегу подходит покрытая травой обширная низменная долина, по которой протекают впадающие в бухту речки Хмыловка и Глинка. Южный берег бухты образован пологими, а юго-западный более крутыми склонами прибрежных гор. Склоны гор покрыты кустарником и лесом».

Вот такой я увидел бухту Врангеля. Если не считать, что была зима, а сопки, покрытые почерневшей травой и редким лесом, — серыми и неуютными. И когда мы теперь познакомились с Васяновичем, я сказал ему об этом.

Как выяснилось, с Виктором Андреевичем мы знали друг о друге — у нас были общие знакомые, — но встретились впервые Я сразу почувствовал: он куда-то торопится, весь зажат в тисках забот. Но как бы ни скрывал Васянович свою занятость, светлые глаза выдавали смущение и нетерпение. И хотя наша встреча обещала быть непродолжительной, я начал издалека: спросил его о прошлом, что испытывает он теперь, вспоминая то время, когда здесь, кроме океана, сопок, тайги, ничего не существовало...

— Какие эмоции... — сказал Виктор Андреевич так, словно я своим вопросом хотел его сбить с делового настроя. — Естественные эмоции, — проговорил он жестко после некоторого замешательства. — В 23.30 в Находку мне вдруг позвонил из Владивостока тогдашний начальник Дальневосточного пароходства Бянкин, сказал, чтобы в восемь утра я был у него в кабинете. Я бросился искать шофера, нашел его в три ночи. А в пять утра выехали. Так что в восемь я был уже у Бянкина. «Вот мы посоветовались с краевым комитетом партии, — сказал он с ходу, — и решили назначить тебя начальником Восточного порта…» В тот день я просидел в пароходстве до семи вечера и после долгих раздумий наконец заявил о своем согласии. Возвращаюсь обратно и думаю, как создавать коллектив на голом месте? Тут ничего не было — ни воды, ни света. Где взять ведро, палатку, куда посадить отдел труда и зарплаты, вселять вновь прибывших? Как и каким транспортом ездить? Какие емкости найти для топлива? А тут еще и охрана окружающей среды. Ком вопросов. Помню, в ту зиму много ребят родились прямо на катерах — не успевали женщины дойти до находкинского роддома, потому что в заливе хоть и небольшие, но льды были. Ну а для катеров это... сами понимаете.

Виктор Андреевич посмотрел на часы и в знак того, что располагает еще несколькими минутами, продолжил:

— Надо было здесь жизнь создавать. Не только строить.

— А дальше?

— Дальше. Начали строиться — жилье, быт, поселок, и все это, как вы сами понимаете, в основном за десятую пятилетку. — Виктор Андреевич, на ходу предвосхитив мой вопрос, решил, не останавливаясь, ответить на него. — Понимаю. Хотя порт начал строиться в 1971 году, мы считаем — он детище десятой пятилетки, потому что все главные сооружения — щеповой, контейнерный и угольный комплексы — мы построили за это время… Сейчас фактически разработана вторая очередь строительства на одиннадцатую пятилетку, и мы предполагаем строить три контейнерных комплекса, еще один лесной причал, два комплекса по переработке зерна.

— Виктор Андреевич, зависит ли дальнейшее строительство порта от торговли со странами тихоокеанского бассейна? — спросил я.

— Еще и от строительства Байкало-Амурской магистрали. Вот вместо второго глубоководного угольного пирса мы пока решили строить рудный комплекс. Почему? С трассы БАМа в перспективе пойдет руда... Вообще-то многие считают выходными воротами БАМа в Тихий океан порт Ванино, потому что трасса приходит в Комсомольск на-Амуре, а оттуда в Совгавань и в Ванино. Но ведь географически выгоден выход БАМа на Восточный порт. Отсюда ближе в порты Японии и в Юго-Восточную Азию, к Австралии и ближе, через проливы, к США. Смотрите, вот она, карта. — Он встал попросил и меня подойти к огромному полотну во всю стену и остановил мое внимание на линии Татарский пролив — залив Находка. — Если взять расходы железнодорожные и морские, то выгодно было строить порт здесь, потому что мы слабо замерзаем, а Совгавань сильно. И если на угольный пирс поставить судно с чистой грузоподъемностью в сто пятьдесят тысяч тонн, то есть насыпать в него столько угля, то эту махину, несмотря на то, что у нас есть мощные ледоколы, провести во льдах практически невозможно. Пусть несколькими ледоколами. Такая громадина застрянет как утюг, и ее не сдвинешь с места. Это к тому, что Ванино замерзает... Убедил я вас?

В отличие от Васяновича Коротаев никуда не торопился, и, пока он говорил по телефону, я разглядывал полки, полные тайн и пищи для воображения человека, живущего далеко от моря. Солидные издания морских книг, пособий с астрономическими таблицами, звездными картами, и многое другое, что собиралось годами. Тут же, на видном месте, колонной стояли ежегодники английского издания «Порты мира». Я нашел самый последний том за 1980 год в ярко-желтой обложке, отложил на журнальный столик, И тут из телефонного разговора понял, что нахожусь не просто в помещении Службы безопасности мореплавания, но и в кабинете заместителя начальника пароходства.

Настроение хозяина располагало к неторопливой беседе, и, прежде чем говорить о деле, ради которого я пришел сюда, осторожно, как бы издалека, спросил об истории награждения его орденом Итальянской республики.

— Неужели ты из-за этого и пришел ко мне? — взорвался в заразительном смехе Анатолий Владимирович. Он достал несколько пачек сигарет разных мастей, выложил на стол. — Кури, выбирай, какие по вкусу... И давай-ка лучше выкладывай, зачем пришел.

Судя по тому, что Коротаев легко перешел на «ты», он отнесся ко мне как в давнему знакомому, и я, воспользовавшись этим, осмелел:

— Нет. Сначала об этом. За что наградили? — настаивал я, хотя слышал от своих владивостокских друзей-моряков, что он спасал итальянских моряков.

— Ну ладно... — небрежно бросил он, чтобы покончить с этим разговором. — В общем, получилось так: между Гаваями и Панамским каналом взорвался итальянский танкер. Когда мы подошли...

— Анатолий Владимирович, — прервал я его, — меня интересуют подробности.

— Подробно так подробно, — смирившись, сказал он. — Ты же знаешь, я работал раньше капитаном порта Находка. А по положению один раз в три-четыре года должен был выходить в море, чтобы не потерять свой профессионализм, что ли... Так вот, в 1974 году я пошел в рейс на теплоходе «Новиков-Прибой», ходил по маршруту: Владивосток — Япония — Канада — США — опять Канада... А в конце рейса в Японию и домой. После завершения в Америке грузовых операций я намеревался идти севером, через Алеутские острова, но там начались зимние шторма. Тогда-то решил пойти югом. Мы спустились почти до параллели Гавайских островов и, находясь между Сан-Франциско и Панамским каналом, получили радиограмму, что в таких-то, таких-то координатах терпит бедствие итальянский танкер «Джованни Лолигетти», ему необходима наша помощь... Это потом мы узнали, что танкер взорвался. По всей вероятности, один из танков судна был недегазирован... Мы от места катастрофы находились тогда в двухстах милях, и в радиограмме начальника береговой охраны западного побережья США указывалось на то, что мы — единственное судно, находящееся в этом районе и на борту которого есть врач. Вообще-то иностранцы привыкли к тому, что на советских судах врачи есть всегда. Но тут был один интересный момент...

Анатолий Владимирович умолк, с хитринкой посмотрел на меня и спросил:

— У тебя никакого вопроса не возникает? — И тут же сам ответил: — Береговая служба-то ведь не знала, что мы пойдем югом, а координаты «Новикова-Прибоя» имела точные. Так что эта служба США налажена очень хорошо... Когда мы подошли, от итальянского танкера уже ничего не оставалось: плавал кусок железа, помню еще какое-то светлое пятно на воде... Еще до нас пришел военный корабль с Гавайев, стоял тут же «норвежец», на борт которого и поднимали спасенных. И мы спустили бот. На нем пошел мой второй помощник, прекрасно владеющий английским языком, сейчас уже отличный капитан — Паша Чечехин, потомственный моряк: дед был капитаном и отец — капитан. Хороший парень, рекомендую тебе встретиться с ним... Он пошел, врач пошел и один из Механиков. Они выловили нескольких человек и подняли на норвежское судно. Остальных подобрали до нас. И оказывали им первую помощь; итальянцы были в тяжелом состоянии, обгоревшие, подавленные, некоторые без сознания... Делали переливание крови. И вот, когда подошел наш врач, посмотрел на трубку, по которой шла кровь, то заметил в крови пузырьки воздуха. Он вовремя перехватил, пережал трубку. Если бы воздух попал в кровеносные сосуды спасаемого, человек погиб бы... Занимался переливанием на «норвежце» фельдшер. Наши провозились на «норвежце» часов восемь...

И все как будто бы на этом и кончилось. Но позже, когда я был в Ленинграде в командировке, позвонили из Москвы, чтобы я немедленно прилетел: через день надо идти в посольство Италии. Вручал орден сам посол. Орден за заслуги перед Итальянской республикой...

Как-то после этого к нам в Находку пришло итальянское судно, я попросил одного из экипажа, знающего русский, перевести текст орденского диплома. «Если бы меня наградили этим орденом, — сказал он, — то меня называли бы не просто сеньором, а кавальеро».

— Почему не носишь? — спросил я Анатолия Владимировича.

— Чего носить в будни? — Он снял трубку телефона, набрал номер и спросил: — Пожалуйста, посмотрите, какие последние коррективы имеются по Восточному порту... Подождите, вы читайте, а я буду повторять. Так... Восточный порт находится в бухте Врангеля... Дальше читайте — вот, вот. Район приема лоцмана показан на карте. Портовые средства и оборудование... В порту погрузочно-отгрузочные работы механизированы... Можно произвести мелкий ремонт судов и электросварочные работы. Причальные сооружения приводятся в таблице...

На том конце провода кто-то подробно, не пропуская даже запятой, читал в телефонную трубку данные поправки лоции: номера и назначения причалов, их размеры, глубины у стенки, каналов и многое другое, знакомящее мореплавателей с обстановкой нового порта. Слушая Коротаева, нетрудно было догадаться, что он это делает для меня. Он напоминает наш давний разговор о лоции и показывает теперь, какие перемены произошли на берегах бухты Врангеля.

Поблагодарив за информацию, Анатолий Владимирович положил телефонную трубку и пристально посмотрел на меня:

— А теперь слушаю тебя.

Я рассказал ему о встрече с Васяновичем, сказал, что, когда коснулись системы управления движения в заливе Находка, Виктор Андреевич вскользь упомянул о причастности его, Коротаева, к этой системе.

— Ты вот о чем?! — воскликнул Анатолий Владимирович. — Ладно... Все это началось с того, что в 1972 году к нам приезжал министр морского флота Тимофей Борисович Гуженко. А у меня к этому времени как у капитана порта назрела проблема постройки береговой радиолокационной станции для проводки судов в туман и плохую погоду. Тимофей Борисович хотел посмотреть начало строительства Восточного. Пошли туда на катере — министра сопровождал начальник Дальневосточного пароходства Валентин Петрович Бянкин. Туда шли — стояла прекрасная погода, назад пошли — накрыл такой туман, что когда мы подходили к нефтепорту, то увидели пирс лишь на расстоянии пятнадцати метров. Конечно, для того чтобы обеспечить этот переход, я взял второй катер с радаром и, пока шли, поддерживал с ним связь... Вернулись обратно. Я тихо говорю Бянкину: давай, мол, скажем министру, что надо все-таки строить береговую станцию, и приведем в пример сегодняшний случай. «Сам обращайся», — посоветовал Валентин Петрович.

Помню, подошел к министру:

— Тимофей Борисович, видели, какие у нас туманы?

— Чего хочешь? — спросил он.

— Береговую радиолокационную станцию для порта Находка, — отвечаю.

— Мелко мыслишь, — вдруг говорит Тимофей Борисович, — строить так строить целую систему на весь залив...

— И что было после разговора с министром? — спросил я.

— Мне пришлось много повозиться с этим делом. Где-то через полгода вызвали меня в Москву на переговоры... Но то, что ты видел над мысом Каменским, не все. Это основной пост. Есть еще два вспомогательных — один на мысе Астафьева в бухте Находка, а второй возле нефтегавани. Каждый из этих двух постов связан с основным, где радиолокационная информация обрабатывается с помощью шестнадцати электронно-вычислительных машин. Одна, самая крупная, четвертого поколения, американская.

— А как судно проводится с помощью системы? — спросил я и увидел на лице собеседника едва уловимую тень усталости. Но он быстро овладел собой.

— Если только популярно. Очень популярно... На подходе судно дает данные о себе: груз, откуда и куда идет, название свое, тоннаж. И все это вводится сразу в память машин. Когда судно уже входит в зону радиолокационного наблюдения, даже в самый густой туман начинают за ним следить, а ЭВМ, связанные с локатором, определяют, правильно ли идет цель — судно, с присвоенным ему машинным номером. В случае если в сходящихся фарватерах возникает опасное сближение двух судов, то машина сразу информирует об этом и выдает рекомендации, как избежать столкновения. Либо, допустим, суда стоят на якорях в каком-то определенном районе, данные о котором заложены в память машины. Дует сильный ветер. И вдруг одно из судов начинает дрейфовать на якоре. Машина сразу начинает «шуметь»: цель такая-то вышла за пределы безопасной зоны. Соответствующие меры принимаются или операторами, или лоцманской службой...

— Анатолий Владимирович, и последнее. — Я протянул ему отложенный мною томик «Ports of the world» — «Порты мира». — Есть ли в этом справочнике что-нибудь о новом Восточном порте?

— Конечно! — шумно выдохнул он и быстро нашел нужную страницу. — Вот, — сказал он и начал читать, сразу переводя на русский: — «Восточный. 42 градуса 17 минут северной широты, 132 градуса 52 минуты восточной долготы. Глубина в бухте 18 метров. Порт может обрабатывать 360 тысяч тонн пиленого леса, 800 тысяч тонн древесной щепы, 700 тысяч тонн контейнеров и 6,2 миллиона тонн угля в год. Порт продолжает строить контейнерный терминал и, когда закончится строительство, будет обрабатывать до 140 тысяч контейнеров в год...»

Анатолий Владимирович еще несколько секунд молча глядел на раскрытый томик, думал о своем и, как бы завершая разговор, захлопнув томик, добавил:

— Это тоже можно отнести к поправке лоции...

Надир Сафиев

(обратно)

Край вождя Гуама

Тень пяти континентов

Тень пяти континентов

Где-то далеко люди платят иены, франки и доллары, чтобы глотнуть из специального автомата чистого воздуха. Где-нибудь при въезде в Париж или Рим воют, бьются или просто с ненавистью друг друга пожирают глазами-фарами застрявшие в дорожной пробке автомобили. Захлебываются в удушливых парах бензина и выхлопных газов, проклинают человечество, выдумавшее двигатель внутреннего сгорания. Где-то даже живительный дождь не может просочиться сквозь мертвые пласты смога. Да и здесь, в какой-нибудь сотне километров, проносятся по Гаване с сумасшедшим ревом «огненные кобылы» (так называли когда-то индейцы первые американские паровозы, так сейчас называют в шутку гаванцы свои автобусы, беспредельно забитые висящими на руках и друг на друге, обливающимися потом, но веселыми пассажирами).

Здесь же — в национальном парке — тишина и спокойствие. Мы стояли, облокотившись на перила изогнутого над речушкой мостика и смотрели, как в прозрачной золотисто-зеленоватой воде жирный полуметровый зеркальный карп отдыхает после обеда на огромном, заросшем мягкими водорослями валуне. Рядышком с ним ежилось в воде солнце, проскальзывавшее сквозь высокий кустарник и густые кроны пальм. Из-под валуна выглядывали пряди густых белых облаков. Воздуха словно не было. Его не чувствовалось — так он легок и свеж.

У берега задумчиво перешептывался камыш. Над нами в пронзительной голубизне застыла большая белая птица...

Было так и в прошлом веке, и в прошлом тысячелетии…

Несколько веков назад неподалеку от лагуны жило большое индейское племя. Остатки захоронений, найденные археологами, рассказали совсем немного. Нашли несколько черепов, посуду и ложки из потемневших отполированных морских раковин, бусы из позвоночников уже несуществующих рыб и разноцветных замысловатых ракушек. Нашли идола из редчайшего черного камня.

— Несколько лет назад здесь фактически ничего не было, — рассказывал директор недавно построенного в национальном парке туристского городка Педро Флорес Морфа. — Только лагуна, пальмы и заливные луга. Идея создания заповедника принадлежит Фиделю. Решили по возможности восстановить былой вид этой индейской деревушки и назвать ее по имени вождя вымершего племени — Гуама. Из Гаваны приехали архитекторы, историки, биологи, художники... Вырыли каналы, очистили лагуну и речушки, посадили деревья и цветы, которые, по всей видимости, много веков назад росли на этом месте. Из многих стран мира привезли рыб. Этот зеркальный карп, например, из Южной Америки. На сваях поставлено было сорок четыре индейских хижины. Строили их по настоящему индейскому методу — из пальмы и покрывали большими пальмовыми листьями. Вообще старались, чтобы все выглядело, как в старой, доколумбовой, Америке. Даже современные и необходимые туристскому центру магазины, ресторан, бары, бассейны насколько возможно стилизованы под старину. Теперь у нас отдыхают туристы со всех континентов, и все, конечно, в восторге...

На правом берегу лагуны, на травянистой косе — глиняные скульптуры индейцев в натуральную величину. Несколько лет жизни отдала им известнейший кубинский скульптор Рита Лонга.

…Мускулистый юноша только что поймал крокодила, изловчившись накинуть ему на пасть веревку. Славная добыча!

Напряглись мышцы воина, пускающего дротик в заросли тростника и эвкалиптовых деревьев. Не уйти уже врагу. Хотя нет. Дротик нацелен в зверька «жутиас». Его не сразу заметишь среди ветвей. Еще один, еще... Да их здесь десятки! А у подножий деревьев беснуются загнавшие их наверх бесстрашные индейские собаки, тоже глиняные, но выглядят они совершенно живыми.

В камышах бесшумно плывет охотник на уток. Голова его прикрыта половиной большого кокоса. Наивная утка садится на эту шляпу, ничего не подозревая, и чистит перья. Р-р-раз! Как молния взлетает рука и накрывает птицу.

Стирает в глубоком глиняном корыте морщинистая, усталая и потемневшая от жизни старуха. Развеваются на ветру седые пряди волос, напоминающие высохшие водоросли.

Ласково смотрит совсем молоденькая тоненькая женщина на младенца, сладко сосущего ее полную материнскую грудь. Она что-то поет ему. Может быть, колыбельную, которые похожи у всех народов мира.

Настоящая индейская деревушка. Плетеные темно-коричневые мостики пересекают искусственные речушки, на дне которых блестит червонным золотом спина форели и мелькают, как светлячки, так называемые бешеные бычки, кружатся маленькие крокодильчики. Рыбная ловля здесь, естественно, запрещена, но раз в год проводятся международные соревнования рыбаков-любителей.

Разве что современные кровати, стол, зеркало да выложенный обожженным кирпичом очаг немного отличают хижины от настоящих индейских. В центре деревушки — небольшая площадь, на которой жители собирались для обсуждения общих проблем, для чествования победителей. Сейчас вечерами здесь гремит музыка из многочисленных колонок усилителей, танцует молодежь под джаз кумира кубинцев Пабло Миланеса.

Вокруг городка, в десяти метрах от хижины, — заповедник. Между кряжистыми, в три обхвата дубами, корявыми усталыми ягрумами, томными альмендрами и воздушно-легкими пробковыми деревьями лежат душистые мягкие травы, перемешанные с большими цветами. Деревья сюда тоже привозили со всех пяти континентов. И птиц, которых здесь тысячи — желтых, зеленых, фиолетовых, бордово-красных… Затрудняюсь перечислить их названия. Отдыхает в тени на берегу сонный сытый фламинго, гордо вышагивает по дорожке, выложенной камнем, пеликан, блестят на солнце капельки в красных перьях цапли, порхают тяжелые, в человеческую ладонь, бабочки.

До революции Куба, как и другие страны Южной Америки, славилась своими городскими парками. Еще Маяковский во время поездки на остров восхищался здешними «чудесами ботаники». Собственно, сама яркая, почти сказочная природа Кубы с небольшой помощью архитекторов создавала парки. Но примеров государственной заботы о цветах, деревьях и птицах заповедников и национальных парков почти не было. И растительный и животный мир в меру своих возможностей служил американскому туризму. Туристам некогда, да и незачем было думать о бережном отношении к этому миру: на временной для них огромной турбазе — острове отдыха — в бархатный сезон. Да и сами простые кубинцы, как писал Николас Гильен: «говорили себе, зачем нам нужен этот курорт Варадеро, если его пляжи принадлежат кучке американских миллионеров!.. Зачем вообще эта земля с ее нежной красотой, если принадлежит она тем, кто не ставит ее ни во что, кто готов продать ее за звонкую монету любому, кто предложит подходящую цену? Покупателей было предостаточно, наша родина была, по существу, почти полностью распродана. Не будь революции, кубинцам осталась бы ничтожно малая частица Кубы, если только осталось бы вообще. Так что народ в то время был чем-то вроде иностранца на собственной земле. А теперь мы смотрим на совершенно другую землю. Другую, поскольку мы вплоть до вчерашнего дня были плохо знакомы даже с ее географией, — другую, потому что на ней благодаря нашим общим усилиям открылись блестящие возможности для нашего творчества».

Доброе слово крокодилу

Находится на территории парка и крокодилий питомник. До революции вообще никаких питомников и в помине не было. Этих, может быть, самых древних аборигенов Кубы били, стреляли, даже взрывали: «Нет, ты посмотри, какая гениальная сумочка! А я хочу эти замечательные перчатки! А кошелек — чудо! А туфли — с ума сойти!»

Мясо крокодила напоминает хорошую свинину, а во взрослом крокодиле процентов пятьдесят съедобного мяса. Из жира его изготавливают целебные снадобья. Из зубов — дорогие украшения. Но все-таки главная его «вина» — красивая, легкая и прочная, особенно в первый год зрелости, шестой год жизни, кожа.

Если в Африке и Южной Америке говорили об угрозе исчезновения крокодилов, то на Кубе (которая испокон веков славилась обилием крокодилов) за несколько лет до революции и говорить-то, собственно, стало не о чем. Крокодилы были практически уничтожены. Биологи, а вместе с ними и профессиональные охотники, много труда положили на то, чтобы вернуть острову это ценнейшее животное. Сразу после революции полностью запретили охоту на крокодилов. Создали два больших питомника. В национальном парке Гуама строят экспериментальную станцию с оборудованными по последнему слову науки лабораториями для изучения и научного наблюдения за организмом крокодила, его кровью, мозгом, жизненными функциями, его повадками и характером.

Еще у входа в питомник я услышал жалобное мычание, чем-то напоминающее мычание теленка в темном сарае, когда на улице вовсю пригревает солнце, снег почти стаял и хочется попрыгать в телячьем восторге на воле. Нам объяснили, что все свои чувства — радость, горечь, грусть, любовь — крокодилы выражают мычанием. Не таким, конечно, громким и протяжным, как у коров, но достаточно выразительным. Мы подошли к длинному, густо заросшему по берегам камышом и приземистым светло-зеленым кустарником озеру. По всей окружности оно было окружено полутораметровой сетчатой оградой. Солнце лениво ложилось на неподвижную сонную воду, довольно мутную, с легким болотным запахом. На воде, в камышах и на берегу валялись обросшие буро-зеленой тиной трухлявые бревна.

— А где же крокодилы?

— Так вот же они и есть, самые настоящие ронбиферы. После обеда отдыхают.

Впервые я увидел крокодилов на свободе, и они меня, признаться, немного разочаровали. Еще по иллюстрациям в детских книжках мы представляем крокодилов огромными, ярко-зелеными, стремительными и кровожадными. Здесь же — дремлющие бревна, не способные, кажется, обидеть и мухи.

— Это только кажется, — многообещающе улыбается в густющие черные усы Энрике Алонсо.

Он работает с крокодилами с самого детства, знает их досконально, не боится совершенно. (Хотя раз пять и прощался уже с жизнью, и бессчетное количество раз — с пальцами, руками и ногами, но отделался лишь несколькими царапинами.) Он поглубже натягивает темно-синий берет, застегивает куртку и, взяв в правую руку толстую сукастую дубинку, почти не касаясь забора, перепрыгивает к крокодилам. Мы и ахнуть не успели — он вбежал по колени в воду и, повернувшись к самому большому, метра в три, ронбиферу, со всего маху шарахнул его по макушке дубиной. Тот лениво приоткрыл левый глаз, пошевелил правой лапой и снова уснул.

— Секундочку, — попросил Энрике и подошел к нему совсем близко.

Мы начали его уговаривать, уверять, что и так верим в проворность и жестокость его питомцев. Но Энрике ответил, что проделывает это исключительно ради спортивного интереса. И так огрел по спине трехметрового гиганта, что тот вскочил на мощные короткие лапы, отпрыгнул в сторону, мгновенно захватил дубину-обидчицу пастью и в долю секунды раскрошил ее как кусочек растворимого сахара... И устремил страждущие, желтые с кровавой поволокой глазки на то место, где секунду назад стояли ноги Энрике. Но тот уже радостно, как мальчишка, хохотал рядом с нами. Крокодил сердито промычал, сделал движение, очень напоминающее почесывание, прошелся по пляжу, осторожно ставя лапы, чтобы не наступить на загорающих товарищей, и снова лег, теперь в тени больших зеленых листьев альмендры. Он раскрыл пасть и, угрожающе выставив все свои шестьдесят, величиной с палец, острейших зубов, сладко уснул.

— Это еще что! Вот если бы Синюю Бороду видели! Наверное, он сейчас после очередной схватки на дне, в иле отлеживается. Герой! Всем крокодилам крокодил! Больше пятнадцати футов в длину! Настоящий Дон Жуан — самцы боятся, потому что все, пожалуй, уже испытали на себе его зубы, а самки влюблены по уши.

Энрике с какой-то даже отеческой гордостью рассказывает о своих крокодилах, совсем как о сознательных существах.

— Началось все с того, что в этом озере, на противоположном от нас берегу, поймали большого ронбифера. Ронбифер — здешний крокодил.

От акутуса (в питомниках он есть тоже) он отличается темно-желтой окраской, толщиной, рисунком чешуи и местом обитания. И до этого здесь ловили крокодилов, но тот ронбифер был удивительно крупным, красивым и сильным. Обычно достаточно накинуть на морду петлю-намордник, сдавить как следует, закрыть глаза, связать ему лапы за спиной — и крокодил становится совершенно беспомощным. Даже хвостом, которым вообще-то он способен запросто переломать ноги, ничего не может сделать. С тем же, первым ронбифером, боролись чуть ли не полдня несколько профессионалов-каскадеров. Убивать его было жалко. Справились. Потом отгородили ему заводь, нашли пару…

Сейчас в восемнадцати больших озерах питомника больше двадцати тысяч крокодилов. Живут крокодилы долго — 70—80 лет, взрослеют быстро. Лет в шесть-семь крокодил уже не прочь закусить своими меньшими собратьями. Поэтому их расселяют по возрастным группам, как по классам.

— Удачно вы приехали, — говорит Энрике. — Чуть попозже, перед закатом, увидите, как они ухаживают друг за другом. Интереснейшее зрелище. Это целая церемония. А вот супружеских пар, матримоний, практически не бывает. Любовь кончается, как только разговор заходит о детях. Откладывают крокодилицы тридцать пять—сорок яиц, из которых в течение часа вылупляются крокодильчики размером с карандаш. С матерью дети бывают три — четыре дня, но даже к концу такого короткого срока она успевает их забыть. Не говоря уже о папе, который прямо мечтает всех их слопать. И маме лапу откусит, если будет приставать с глупыми претензиями. Проблема развода и раздела имущества решается просто, — улыбается в усы Энрике.

— Смотрите! — кричит он. — Этот за ней уже дня четыре ухлестывает!

Из-за мостика появилась крокодилица, и с нашего берега плывет к ней навстречу жених — толстый, красивый, двух с половиной метров роста. Само воплощение мужского обаяния и нежности, даже цвет кожи изменился, стал чище и ярче. Ронбифер медленно подплывает к самке, остановившейся посреди пруда, у небольшого кустика, осторожно прикасается своим плечом к ее шее, трется носом о спину, о хвост, громко томно вздыхает и приникает своей пастью к ее пасти. В продолжительном поцелуе слышен лишь нежный стук зубов... Вдруг разнежившаяся самка резко вздрагивает и рывком отплывает от обольстителя. Очумевший от страсти ронбифер тоже встряхивается, фырчит и снова подплывает к желанной, настойчиво требуя продолжения игры. Где-то сзади нас, за деревьями, раздается громкий всплеск. С брызгами рассекая воду и свирепо чавкая, несется по направлению к молодым огромный темно-коричневый крокодил. Челюсти его грозно сомкнуты...

— Это тот самый ронбифер! — сразу сделавшись серьезным, тихо, с тревогой говорит Энрике и убегает куда-то вдоль берега, по камышам. — Это Синяя Борода! — размахивает он руками. — Хуан, Хуан! Скорей сюда!

Но из небольшого домика, стоящего на холме под пальмами, никто не отвечает.

— Это Синяя Борода! — беспрерывно повторяет Энрике. — И ничего уже не сделаешь...

Синяя Борода впечатляет. Длина его — три человеческих роста, толщина — вековой дуб. Шкура похожа на старую, побывавшую в боях броню танка. Правого глаза нет. И чуть ниже левого плеча не хватает доброго пуда мяса. Но рана уже зарубцевалась. Словно тяжелая торпеда, летит он на зеленого ронбифера-любовника... Не то что охотничьим ружьем, из автомата его не остановишь. Лишь снайпер способен уложить крокодила одной пулей, попав прямо в мозг. А мозг самого большого ронбифера или акутуса — меньше грецкого ореха!

Синяя Борода загнал зеленого ронбифера в камыши противоположного болотистого берега, зашел с правого фланга, дважды перевернулся вокруг себя, приподнял высоко чад водой пасть и, пронзительно зарычав, попытался одним махом отхватить у противника правую лапу. Но зеленый ронбифер увернулся и сам нанес удар-укус Синей Бороде снизу, на уровне задних лап. Тот еще раз развернулся и молниеносно вцепился зеленому ронбиферу в бок. Вода и камыши вокруг мгновенно окрасились кровью. Но зеленый в самый последний момент сумел-таки вырваться и вонзил свои зубы в правую, уже когда-то покалеченную лапу Синей Бороды. Гроза питомника тут же ушел под воду отлеживаться на дно, в ил. А зеленый ронбифер, ошалевший от неожиданной победы, долго в экстазе носился по воде.

— Редчайший случай, — удивленно, как-то растерянно улыбался Энрике. — Может, этот ронбифер ради вас постарался? Увидел в руках фотокамеру и решил во что бы то ни стало остаться в истории победителем?! Удивительно... Вообще-то они нечасто дерутся, ребята добродушные. Разве что самки сразу после родов. В первые дни на глаза матери лучше не показываться — она способна на все, может даже перепрыгнуть через ограду.

— Энрике, а убегают из питомника крокодилы?

— Бывает, но редко. Но если убежит, поймать его весьма непросто. Ронбифер ведь может нестись по суше со скоростью тридцать километров в час. Иногда сами возвращаются. В гостях-то хорошо, а дома лучше — привыкают к вкусной пище. Мы же их мясом кормим, иногда даже деликатесами потчуем — павшими лошадьми. И рыбу они здесь едят, сардинки... В день по десять килограммов каждый съедает... Да и к нам крокодилы как-никак привыкают. Нас в питомнике работает тринадцать человек, и все уже довольно давно. Но особенно хорошо они относятся к единственной нашей девушке — Мальте. Что бы она ни делала с ними, крокодилы не злятся. И она их очень любит, особенно десятисантиметровых детишек. Даже разговаривать умеет Мальта с крокодилами. Я не раз видел. Доброе слово и крокодилу ведь приятно.

Позже мы встретились с Хуаном и Мальтой. Мальта оказалась милой худенькой мулаткой с большими печальными глазами и тоненькими в запястьях руками. Так и видишь, как они вышивают, рисуют, нежно гладят густые волосы ребенка. И вовсе не верится, что эти прозрачные, несмотря на смуглость, руки управляются с «добродушными ребятами», как назвал их Энрике.

Мальта рассказала нам об истории крокодилов на Кубе, охоте на них — и промысловой, и ради острых ощущений богатых плантаторов-креолов. Рассказала о повадках, о характере, о том, как необходим крокодил местной природе: он, как и все хищники на земле, выполняет важную функцию санитара-чистильщика. А для человека, считает Мальта, крокодил фактически не опасен, надо лишь уметь с ним обращаться. Мы, естественно, на это промолчали и особого желания научиться общению не выказали.

— Уже благодаря этим двум питомникам, — говорил Хуан, — можно смело сказать, что на Кубе есть крокодилы и теперь они в безопасности. В ближайшие годы откроется еще несколько новых питомников. Самый крупный — не просто питомник, а настоящий заповедник — на острове Пинос. Там есть все условия, там всегда было много крокодилов. Так что скоро под строгим научным контролем возможно будет возобновить производство ценной крокодильей кожи...

Тихо и спокойно в заповеднике. Мирно квакают лягушки, сонно верещит уставшая за день птичка тоти. Шумит листьями альмендры легкий ветерок, облака плывут...

Сергей Марков

(обратно)

Под созвездием Ориона

Телескопы — за атмосферу!

Телескопы — за атмосферу!

…Высоко над нами, отрезанный полосой тумана, поднимался Арарат. Подсвеченный лучами низкого, невидимого солнца, он напоминал некое космическое тело, готовое вот-вот причалить к Земле. Пожалуй, ничто больше не говорило здесь, в поселке Гарни, о причастности этого места к космосу ни пусковых комплексов, ни конусов ракет. Два десятка розовых из туфа домов в зеленых гирляндах кустов бежали к горам и останавливались, замерев на краю ущелья. Внизу шумела река.

— А где же ваши телескопы? — оглядывался я в надежде увидеть хоть один астрономический купол.

Джульетта Оганесян улыбнулась:

— Обсерватории наши далеко, отсюда не видно — на космических станциях Наблюдения ведут космонавты. Я же по ночам предпочитаю спать, — рассмеялась девушка и развела руками: мол, увы, но специалисты по внеатмосферной астрономии сами пока в космос не летают. — Однако мы готовим космонавтов-наблюдателей на Земле, консультируем их на орбите, ну и, разумеется, обрабатываем полученные результаты. Немалая часть этой работы делается здесь, в лабораториях Гарни…

Спрашиваю, как Джульетта стала астрономом. Наверное, сказалось влияние Бюракана, одной из лучших обсерваторий мира? Джулия не отрицает — экзамены сдавала самому Амбарцумяну... Уже с третьего курса — училась на физическом факультете — ездила в Бюракан слушать лекции и наблюдать. В университете считали, что будущий астроном должен расти, набирать силы среди коллег.

Перед студенткой раскрывалась величественная картина: парад звезд, планет, туманностей... У каждого небесного тела был свой век, как правило, несоизмеримый с веком человека. Но судьба была схожей с человеческой: звезды, как люди, рождались, жили, старели, умирали. Джулия интересовалась эволюцией звезд, загадкой их недр, где, как считают, бушует термоядерное пламя. Ей были ближе физические процессы: она мечтала, что люди, разгадав суть процессов внутри звезд, создадут на Земле термоядерное солнце — неиссякаемый источник энергии.

Мир звезд вызывал у нее противоречивые чувства. Ей было жутко и неуютно в бесконечности пространств среди светил-долгожителей. Думалось — а что там, за границами вселенной? И Джулия все больше углублялась в теорию астрофизики, как бы желая проверить гармонию космоса алгеброй расчетов. Ее влекло не наблюдать, а сопоставлять, размышлять. Быть бы ей, как говорят, чистым теоретиком... Но вдруг произошла встреча, которая усложнила и изменила всю ее судьбу. Джулия познакомилась с профессором университета, членом-корреспондентом АН Армянской ССР Григором Арамовичем Гурзадяном.

Профессор Гурзадян знакомил студентов третьего курса, и среди них Джульетту Оганесян, с азами новой, внеатмосферной астрономии. В небе все видно? Однако предсказанные теоретиками сверхплотные нейтронные звезды были обнаружены в не достигающих поверхности Земли рентгеновских лучах. Мы судим о вселенной по световым лучам, однако, говорил Гурзадян, «в энергетическом балансе вселенной на собственно оптическое излучение приходится ничтожная доля, основу же этого баланса составляют ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-излучения.. Между тем наши умозаключения о строении и развитии вселенной до недавнего времени еще зиждились на той скудной, по сути дела, информации, которую мы черпали средствами только наземной астрономии, то есть в оптических лучах».

Эти слова потрясали. Небо казалось теперь Джульетте глухим непрозрачным куполом с узкой щелью, пропускающей свет. Но как же можно познать вселенную, ведя наблюдения только с поверхности Земли? Увеличивать размеры и мощность телескопов? Однако этим не устранить мерцание звезд, которое вызывается волнениями воздушного океана и «является настоящим бичом на пути дальнейшего повышения разрешающей способности наших телескопов, — писал Гурзадян и добавлял. — Увеличению диаметра астрономических зеркал, разумеется, должен быть предел, но устремлениям человека проникнуть в дебри вселенной границ существовать не может».

И Гурзадян предлагает поднять большие телескопы в космос, заглянуть далеко за горизонт известного нам мира. Добиться такой зоркости, чтобы увидеть вблизи звезд отдельные планеты — возможные колыбели внеземных цивилизаций!

Вокруг Гурзадяна собирались ученики, готовые идти за ним куда угодно, даже в космос. Была середина шестидесятых годов: на орбиту выходили многоместные корабли. Только молодым армянским ученым все это казалось страшно далеким: космодромы, Центр управления полетами, герои-космонавты. А у них за спиной университет, работа, обычные земные дела. И до космоса им далеко, как до неба...

Когда внеатмосферная астрономия делала первые шаги, армянские ученые приняли посильное участие в наблюдении Солнца с ракет. Правда, телескопы поднимались на большие высоты ненадолго, всего лишь на считанные минуты. Но результаты получались хорошие. По перспективному плану, Который в 1959 году наметили академики С. П. Королев, М. В. Келдыш и А. Б. Северный, телескопы должны были занять место на спутниках и будущих орбитальных станциях.

Однажды, вспоминает Гурзадян, к нему подошел космонавт Константин Петрович Феоктистов:

— У вас есть идея внеатмосферного телескопа? Знаете, профессор, проектируется орбитальная станция «Салют». Чем быстрее вы дадите нам параметры своей обсерватории, тем легче будет вписать ее в будущую станцию.

Из Москвы Гурзадян возвратился окрыленный. Собрал научных сотрудников обсерватории. Рассказал об идее первого в стране внеатмосферного ультрафиолетового телескопа. Главное — подняться за пределы атмосферы и зафиксировать на пленку ту ультрафиолетовую часть излучения, которая не достигает Земли. Это сделают космонавты. Армянским же ученым предстояло изготовить саму внеатмосферную обсерваторию, которая получила впоследствии название «Орион».

«У нас было дело. У нас была цель, и нам завидовали», — вспоминает об этих днях инженер Роберт Оганесян. Сам он пришел сюда из другой организации, оставив насиженное место: Роберт сконструировал вакуумную камеру, которая могла пригодиться для исследований вне Земли.

— Берите камеру только вместе со мной, — сказал он Гурзадяну.

— Но я не могу дать вам прежний, высокий, оклад.

На том и порешили.

Привлекала дерзкая идея: создать в пустоте устойчивое основание под телескопом — такое же, как где-нибудь в Пулкове или Бюракане; направить объектив на звезду, удерживать ее в поле зрения должны будут автоматы; сфотографировать ее на пленку и кассеты увезти на Землю. Увезти, потому что большинство операций должен был проводить человек, космонавт-исследователь, первый в истории внеатмосферный астроном-наблюдатель.

Легко сказать, но как создать твердь в пустоте? Армянские космики предложили: подняв «Орион» на орбитальной станции или космическом корабле, сориентировать его по звездам, как бы привязать к ним, используя звездные датчики и очень точные механизмы. Чтобы затем объектив телескопа следовал за звездой, как подсолнух за Солнцем.

Для решения задачи был собран крепкий молодежный коллектив. Кроме Джулии, в него входили Шота и Михаил Арутюняны, Ашот и Артабазд Захаряны, Норайр Аракелян, Эдуард Какосян, Рафик Айвазян и Юрий Марданян — все они вместе с летчиками-космонавтами СССР Петром Климуком и Валентином Лебедевым были удостоены впоследствии премии комсомола Армении Общей компоновкой обсерватории руководил Александр Кашин.

Космос — арена для соревнования, и ребята понимали, не успеют вовремя сделать «Орион», могут прийти другие энтузиасты со своей идеей. А места на борту космических кораблей не так уж много.

— Работали мы, не зная ни дня ни ночи, — вспоминает один из создателей «Ориона». — Обедали и ужинали в складчину в обсерватории. Космос диктовал свои жесткие сроки. И когда «Орион» был наконец готов, вместе с разработчиками благодарность получил и шофер, который развозил нас иногда по домам...

«Орион» на орбите

— Нет ничего неправильнее, чем представлять дело так: из Еревана привезли «Орион», установили его на борту космического корабля, а мы, космонавты, уже подняли его на орбиту, — говорит летчик-космонавт Валентин Витальевич Лебедев. — Здесь не было творцов и исполнителей. Все те, кто готовил внеатмосферный телескоп и осуществлял полеты с ним, — соавторы космического эксперимента. Сотни часов конструкция «Ориона» не только испытывалась, но доводилась и исправлялась, прежде чем создатели его смогли присутствовать при радостном событии: обсерваторию установили на борту станции «Салют». Пока на Земле.

Началась подготовка космонавтов для работы на орбитальной станции Григор Арамович и Джулия консультировали их, читали лекции по астрономии в Звездном городке. На занятия приходил чуть ли не весь отряд космонавтов. Однажды Гурзадян спросил: «Кто будет наблюдать с помощью «Ориона»?» Его познакомили с инженером-электронщиком Виктором Пацаевым.

Виктор отличался в отряде своей незаметностью. Аккуратно посещал лекции. Много часов проводил на испытательном стенде «Ориона», не только привыкая работать с внеатмосферным телескопом, но и внося в конструкцию обсерватории свои идеи. Пацаев считал, что инженер сам лично должен опробовать свои конструкции на орбите.

— Учитесь терпению у Пацаева,— сказал как-то Сергей Павлович Королев

В 1971 году Добровольский, Волков и Пацаев приехали в Гарни. Здесь они закончили подготовку к работе с «Орионом». Прощаясь, Пацаев сказал Гурзадяну.

— До чего же здесь хорошо у вас. Вернусь, попрошусь к вам сюда работать. Примете?

6 июня 1971 года «Союз-11» стартовал.

Долгим и трудным был путь к этому старту, к первой длительной экспедиции вне Земли, к рождению внеатмосферной обсерватории.

...В январе 1969 года космонавт Владимир Шаталов вывел на орбиту «Союз-4», а Борис Вольтов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов — корабль «Союз-5». Корабли провели стыковку на орбите, Елисеев и Хрунов вышли в космическое пространство, выполнили ряд научных экспериментов, а затем перешли в орбитальный отсек «Союза-4».

...Год спустя Андриян Николаев и Виталий Севастьянов совершили первый в истории длительный полет на «Союзе-9». ТАСС сообщал: «Бортинженер Севастьянов в момент нахождения корабля в тени Земли опознал звезду Вега и, используя систему ручной ориентации, ввел ее по оптическому визиру в поле зрения звездного датчика».

...В начале 1971 года на орбиту вокруг Земли была запущена первая долговременная научная станция «Салют». 24 апреля «Союз-10» с В. А. Шаталовым, А. С. Елисеевым и Н. Н. Рукавишниковым на борту состыковали с «Салютом» свой корабль и провели в совместном полете более пяти часов.

И вот запуск «Союза-11»...

«Союз-11» состыковался с орбитальной станцией «Салют» на следующий день после старта. Их совместный полет продолжался 23 дня. Пацаев уверенно стал работать на внеземной обсерватории «Орион». «Известия» в те дни писали: «Пожалуй, с тех пор, как Галилей направил в небо первый телескоп, это один из самых революционных шагов в астрономии».

А с Земли за полетом следили создатели «Ориона». С борта космической станции картина звездного неба менялась в зависимости от ее положения в пространстве. Здесь несложно растеряться даже профессиональному астроному. Однажды Джулию разбудили среди ночи. «Пацаев спрашивает, что это за красная звездочка в объективе?» — «Это Марс», — ответила Оганесян. Вопрос этот был единственный. В дальнейшем Пацаев разбирался даже в самых сложных астрономических ситуациях, словно годы провел у земных телескопов. Когда бы ни спросили из Центра управления полетами, что делает Пацаев, командир отвечал: «Как обычно, работает с «Орионом». Данные медицинских приборов свидетельствуют: во время астрономических сеансов у Пацаева наблюдалось приподнятое настроение.

Этот полет длился почти месяц? А опыта столь долгого пребывания в космосе не было тогда ни у кого в мире. Особенно опасались врачи. Как космонавты перенесут двухнедельный рубеж: не затоскуют ли?.. Вероятно, поэтому на 14-й день после старта была дана команда отдохнуть, поговорить о чем-нибудь постороннем.

— Какая у вас погода?

— Отвратительная: льет как из ведра,

— Ох, как мне хочется под дождь! — донеслось из космической бездны.

«С той поры, — вспоминает Гурзадян, — где бы ни застал меня дождь, в Москве ли, в Ереване, я выхожу постоять под его струями. В память о Волкове, Пацаеве, Добровольском».

Как известно, герои погибли во время возвращения на Землю. Совершил посадку спускаемый аппарат «Союз-11», возвратились пленки, сделанные на «Орионе», дневник полета с записью Пацаева: «Вернусь — расскажу...»

С тех пор множество «Союзов» побывало на орбитах. Первая долговременная космическая экспедиция не стала последней.

Каждый полет — первый

«Космонавты как бы передают эстафету один другому, и каждый очередной полет — продолжение предыдущего», — пишет летчик-космонавт СССР Петр Климук. Я сижу, читаю его книгу «Рядом со звездами» в московской квартире космонавта Валентина Лебедева.

— Петя, конечно, прав, — говорит Лебедев, приглашая меня в свой кабинет. — Только для каждого из нас очередной полет все равно первый — другие задачи...

Возвращаю Валентина к временам «Ориона», и он вспоминает, как включили его в отряд космонавтов и стали готовить для полета на «Союзе-13».

— Вначале проходил подготовку со всеми, по общей программе — в это время было решено установить на «Союзе» более совершенную, чем на «Салюте», обсерваторию «Орион-2». Пропадал все дни в планетарии, изучал назубок карту звездного неба, а у каждой звезды еще греческое название, так я все зубрил. К нам приезжал профессор Гурзадян, расспрашивал нас прямо в планетарии. А вскоре был сформирован наш экипаж: я и Петр Климук.

Климук дополняет Лебедева в своей книге: «Собственно, полет наш был подготовлен по программе Бюраканской обсерватории. К нему мы старательно готовились. Десятки дней провели с Валентином в обсерватории, всматриваясь в ночное небо, слушали лекции специалистов... Не один раз побывал я в то время в Армении, в Ереване и на Севане, познакомился и даже подружился с членом-корреспондентом АН Армянской ССР Г. А. Гурзадяном. Он возлагал на нас большие надежды. Однажды даже пошутил:

— Сколько звезд заспектрографируете, столько звездочек будет на бутылке коньяка, с которой я вас встречу после полета...»

Петр Климук вспоминает: «А потом был Байконур и, наконец, тот день, 18 декабря... Не знаю, может, и забилось у меня сердце чаще, но тревоги, а тем более страха, не было». О том, что так оно и было, свидетельствует такая деталь: уже тогда Климук вместе с Севастьяновым готовился к следующему совместному полету. Улетая с Лебедевым, Петр Ильич попросил: «Виталий, не отдавай никому мое место в корабле». Затем ту же просьбу повторил во время сеанса связи с орбиты.

— Страха не было, — подтверждает Валентин Лебедев, — было огромное желание продолжить работу, начатую тремя нашими товарищами на «Салюте». Я прямо-таки с нетерпением ждал, когда начну работать с «Орионом-2»...

И вот команда с Земли:

— «Кавказы», я — «Заря»... На следующем витке выполнить эксперимент с «Орионом-2». Основная звезда — Сириус...

Петр Климук вспоминает: «Мы с Валентином заняли свои рабочие места: я — за пультом управления кораблем. Валентин — за пультом управления телескопом. На Земле мы находили Сириус за несколько секунд. А здесь? Смотрю в стекла визира. Замечаю созвездие. Какое? Напрягаю память. На Земле проще, там видишь созвездие целиком, а здесь визир осматривает его какую-то часть — несколько звездочек, Но глаз, как говорится, набит: узнаю Орион. Легким поворотом ручки управления нахожу «голову» созвездия. Сейчас все просто: Сириус, он в созвездии Большого Пса, находится внизу по направлению пояска Ориона. Осторожно разворачиваю корабль и неожиданно чуть ли не улыбаюсь от радости: в «глазу» визира Сириус. Стабилизирую корабль и предупреждаю бортинженера:

— Сириус в перекрестии! Не двигаться!

Валентин отвечает:

— Понял! Навожу визир телескопа!

— Работали строго по программе? — спрашиваю Лебедева.

— Что значит строго? Полет — дело творческое, программа тоже может меняться в зависимости от условий...

— В космосе?

— И на Земле...

Космический корабль на орбите, а на Земле продолжают соревноваться между собой программы. Если почему-либо не удастся одна, ей всегда есть замена. А за каждой программой стоят коллективы, месяцы, а то и годы труда.

Во время полета «Союза-13» выяснилось, что баллистические расчеты, сделанные Джульеттой Оганесян, неверны. А это значит, что на следующих сеансах нужные звезды не попадут в поле зрения «Ориона-2».

— Это и понятно: поручили столь ответственные расчеты какой-то девчонке…

Такой шепоток слышали армянские астрономы у себя за спиной.

К Гурзадяну подошел космонавт К. П. Феоктистов: «Сделайте доклад о полете. От этого зависит отношение к эксперименту». Член-корреспондент АН СССР Б. В. Раушенбах взял Гурзадяна под руку: «Я помогу вам. Давайте поработаем вместе».

Ночь прошла без сна. Наутро на стене висели ватманские листы с расчетами.

Гурзадян говорил минут сорок, но при этом страшно волновался. После доклада к нему подошел руководитель полета космонавт Алексей Елисеев: «Давайте уединимся. Выводы из доклада я сделаю сам». Потом доложил Главному конструктору. Лицо у Главного посветлело, он передал по громкой связи:

— Сегодня работаем по плану. На завтра — программа А-4.

А-4 означает вести наблюдения на «Орионе-2» четыре витка подряд. Более насыщенной, более «роскошной» программы в арсеналах исследователей просто не было. Лица у Гурзадяна и его учеников Джульетты Оганесян, Марата Крмояна и Александра Кашина засияли от радости.

— И дальше все шло по программе? — спрашиваю я Лебедева.

— Да.

Вспоминает Петр Климук: «Специалисты были довольны. Григор Арамович Гурзадян лично приехал в Звездный, чтобы поблагодарить нас за сделанную работу. Особенно рад был чистоте спектров. Вуаль от свечения ночного неба, мешающая наблюдать звезды с Земли, почти отсутствовала. Рад был ученый:

— Теперь мы имеем спектрограммы звезд, которые до нас вообще никто не получал. К тому же в той области спектра, что вообще недоступен для наземных наблюдений. Тысячи звезд! Где я вам такой многозвездный коньяк найду? — спрашивал он, шутя, — Такого нет даже в Армении.

Взял ставший знаменитым снимок: одна звезда среди роя других, более слабых светил, и надписал: «Дорогому Петру Ильичу. Г. Гурзадян».

Прощаясь с Лебедевым, оглядываю его кабинет. На стене фотография: он — командир отряда на строительстве БАМа. Рядом удостоверение члена ЦК ВЛКСМ — он был им ряд лет. На столе самодельный прибор, напоминающий логарифмическую линейку.

— Когда мой корабль приблизится к станции «Салют», с помощью этого устройства я проверю расстояние между ними — не врут ли приборы.

— Значит, будут новые полеты? Лебедев удивлен: разве может быть иначе?

Наш разговор состоялся в те дни, когда подходил к концу самый долговременный полет на орбитальном комплексе «Салют-6» — «Союз».

— Заметьте, — сказал Валентин Витальевич, — с каждым полетом растет удельный вес астрофизических экспериментов. Экипаж первого «Салюта» и мы работали с «Орионом», а экипажи «Салюта-6» — с субмиллиметровым телескопом и радиотелескопом. Человек вышел в космос, чтобы раскрыть тайны Земли и неба, и каждый эксперимент как бы ступень лестницы, уходящей ввысь.

Как говорили древние: «Ноги на земле, в звездах — взор...»

А. Харьковский, наш спец. корр.

(обратно)

Урановый бум в Ямбилууне

Даже в те далекие времена, когда название «Терра Аустралис инкогнита» робко появлялось на карте мира, пятый — еще не открытый — континент не был густо заселен. Невысоко приподнятая над уровнем моря страна, очень бедная лесами, небогатая реками, зато с обширными пустынями и полупустынями, не могла прокормить многочисленное население, которое к тому же не имело понятия о земледелии и занималось охотой и собирательством.

Коренные австралийцы кочевали в поисках пищи и лишь временами, в сезоны изобилия, задерживались на одном месте. Специалисты предполагают, что аборигенов Австралии было тысяч триста.

В конце XVIII века на берега Австралии высадились первые европейцы. Одни — навечно ссыльные каторжники, другие — на время службы солдаты и чиновники. Потом в страну устремились иммигранты, чтобы жить в молодой и развивающейся стране. И работать — разводить овец, распахивать поля.

Как ни малочисленны были аборигены, места они занимали много. Слишком много, по мнению поселенцев. Ведь для того чтобы выжить, бродячему племени требуется огромная территория. И хотя на границах племенных территорий не стояли полосатые столбы, каждое племя точно знало свои угодья и не заходило в чуждые пределы. Соответственно никаких документов, подтверждающих право собственности, у аборигенов не было владели они лишь тем, что могло им пригодиться в нехитрой их жизни, той жизни, что, не изменяясь, текла тысячелетиями до прихода белых.

Белым людям нужны были удобные для поселения места, и аборигенов вытеснили в безводные пустыни.

Надо сказать, что никто, наверное, на нашей планете не умеет осваивать абсолютно, казалось бы, непригодные для жизни места так, как коренные жители Австралии. Разве что бушмены африканской пустыни Калахари. Все исследователи восторженно отмечали необычайную способность аборигенов находить воду там, где ее просто и быть не может, выслеживать редкую дичь и собирать плоды скудной пустынной растительности.

Пустыня может дать средства к жизни очень ограниченному числу людей. Объективные законы природы четко определяют количество человек, способных (при наличии навыков) прокормиться с единицы площади. И без того немногочисленные некогда племена изрядно поредели. Точнее говоря, сохранились лишь те, у кого был опыт охоты и собирательства в пустыне еще до прихода белых. Всего аборигенов осталось тысяч сто двадцать. Причем в это число нужно включить и тех, кто влачит существование близ больших городов. Утратив культуру и язык, они перестали быть детьми природы, но и не превратились в людей двадцатого века.

Однако, казалось, хоть те немногие, что бродят по пустыне, они-то сохранили себя? Ведь места, где они живут, не нужны никому.

Но в 1974—1977 годах геологические экспедиции тщательно обследовали богом и людьми забытые пустынные районы и обнаружили в них гигантские залежи бокситов, железной руды и — самое главное — урана. Оказалось, что Австралии принадлежат двадцать процентов запасов урана капиталистического мира Залежи в Ямбилууне, Наббер-Лэйк, Кунгхуру, Йиллири в Западной Австралии, не до конца разведанные месторождения в Беверли и у горы Пинджарра в южной части страны Бокситы в Куинсленде, Мапуну, Вейпе. Руду — слой в шесть метров толщиной — прикрывают какие-то пятьдесят сантиметров почвы. Бери — не хочу, подгоняй бульдозеры и разрабатывай дешевым открытым способом.

И тут на пути к легкой и удобной добыче оказалось досадное, хотя и незначительное, препятствие — аборигены. Так уж получилось, что они живут почти во всех тех местах, где найдены ныне полезные — более, чем полезные! — ископаемые. А при чем здесь аборигены? Ведь все, что знает о них широкая публика, никак не говорит о том, что эти люди способны на организованный отпор, на отстаивание своих прав собственности современными юридическими нормами. На снимках они обычно голые, раскрашенные для корроборри, с бумерангами и копьями в руках. Конечно, это еще кое-где осталось, но аборигены уже не те, что были десять-пятнадцать лет тому назад. Кто-то из них получил образование, многие умеют читать, и сообщения печати о развернувшейся во всем мире борьбе за освобождение угнетенных народов и племен не прошли для них бесследно.

После десятка бурных демонстраций, в которых приняли участие и сочувствующие коренному населению белые австралийцы, принят был закон о правах землевладения аборигенов. Согласно ему племенам разрешено вести переговоры с горнодобывающими компаниями о создании шахт и прочих промышленных объектов на принадлежащих им территориях. Однако, если администрация территории издает приказ, аборигены не смеют его нарушать.

Администрация, естественно, издает такие приказы, которые прекращают дискуссии на тему о том, кому принадлежит земля.

Первый договор в истории Австралии между белыми и темнокожими был заключен в конце 1978 года. Высокие договаривающиеся стороны — федеральное правительство в Канберре и старейшины племени аньула — установили, что в трехстах километрах от города Дарвина будет заложено несколько шахт. Первые двадцать пять лет компании обязуются восполнять племени недостаток питания: ведь дичь уйдет от рева машин, исчезнет слой плодородной почвы.

Старейшины племени нарисовали под договором изображения кенгуру, крокодила и рыбы. Чиновники с трудом скрывали улыбки. Понимали ли старейшины, что их надули? Скорее всего понимали. Но так хоть что-то получило племя аньула, а ведь могло и ничего не получить.

...Когда через двадцать пять лет компании покинут изрытую, лишенную растительности землю, остатки племени аньула окончательно разучатся добывать другую пищу, кроме консервов с пестрыми наклейками…

Тем не менее при всем надувательстве первого из договоров значение он имеет весьма немалое: как-никак, а право аборигенов на землю — впервые! — закреплено на бумаге. Ведь и первопоселенцы Америки, когда покупали у индейских племен громадные территории за бочонок с порохом, дюжину ружей и мешок бус, не предполагали, что два века спустя индейцы предъявят договоры правительству США. Другое дело, что договоры эти, сколько их ни предъявляй, не вернут землю настоящим ее владельцам. Но, по крайней мере, они привлекают внимание общественности. А для индейцев Америки это пока важнее всего. Их «Длинный марш» 1 только начался.

Как же далеко австралийским аборигенам до американских индейцев! У них нет пока ни сознания единства, ни поставленных целей.

Итак, почти все залежи урана обнаружены были в семидесятые годы. Там, где среди аборигенов был хоть один грамотный, они начали протестовать. В Комиссию по делам аборигенов полетели петиции и жалобы. Надо сказать, что в этой комиссии есть немало чиновников, искренне сочувствующих коренным жителям.

Но... Существует в Канберре и другая комиссия — Комиссия по ядерной энергии. И она-то судьбой нескольких сотен голых дикарей не взволновалась ни в малой степени. И эта организация куда весомее в правительстве. Ураном занялись компании «Пеко уэлсанд» и «Ай зэт индастрйз», которые вначале воевали между собой, но в нужный момент соединили усилия и добились от федерального правительства полной поддержки

В Ямбилууне за уран взялись «Панконтинентал майнинг компани» и «Гетти ойл компани» За ними потянулись другие. Началась «урановая лихорадка». Американские индейцы бежали от «лихорадки золотой» в недоступные старателям и небогатые золотом места. Австралийским аборигенам бежать некуда.

Пока об огромных запасах урана почти не было известно, мало кто в Канберре обращал внимание на просьбы аборигенов. Когда же слухи о богатстве перестали быть слухами, в Дарвин немедленно вылетел министр по делам туземного населения Уайнер. Всеми правдами (а больше неправдами) следовало добиться от старейшин племен согласия на разработку.

Министр даже согласился покровительствовать Движению отдаленных поселений, главная цель которого — сохранить обычаи и традиции аборигенов в тех местах, где далеко от белого человека и его нравов аборигены сохраняют свой прежний уклад жизни.

В одном из северных племен мистер Уайнер даже раскрасился для корроборри и снялся со стариками, сохранив на себе, правда, отдельные части европейского наряда.

Старейшины, однако, не знали, что за пазухой снятого на время пиджака высокий гость держит проект закона, по которому «при чрезвычайных обстоятельствах правительство оставляет за собой право отменять владение племен на землю». Где убеждая, где обещая, а где и угрожая, министр получил согласие старейшин, сел в свой самолет и улетел в Канберру.

Потом был подписан первый договор. А потом власти предоставили компании «Комалко» три тысячи квадратных километров на западном побережье мыса Йорк и три тысячи пятьсот — на восточном. Рядом компания «Алкан» получила в удел шестьсот квадратных километров, а концерн «Шелл» — девятьсот. Для огромного государства — малозаметные точки на карте. Для местных племен — вся их страна. Племена выселили в Вейпу, Аурукуну и Малуку не так уж далеко, если смотреть из Сиднея или Мельбурна, и совсем другой мир — для небольшого племени.

Все компании обязались снабдить аборигенов пищей и одеждой, а желающим — предоставить работу.

И работу получили. Тридцать человек. Еще двадцать были наняты танцевать в традиционном наряде и метать бумеранги перед заезжими гостями.

Бумеранги при этом должны обязательно возвращаться.

Л. Мартынов

(обратно)

Шестьдесят шесть попыток Фернандо да Силва

Колючий ветер, пропитанный влагой с Дору, налетает порывами, заставляя прохожих втягивать головы в плечи, выворачивает мокрые блины зонтиков. Дождик не дождик, а так, водяная пыль, рваными волнами оседающая на булыжник мостовых и мозаику тротуаров. Машины опасливо пробираются по извилинам скользких узеньких улочек.

В такую пору лучше всего не выходить из дому, поджидая, когда пробьется сквозь толщу серого застиранного покрывала облаков луч солнца. Но дела есть дела, и торопятся куда-то люди, погруженные в свои заботы. К шести вечера жизнь в деловом центре Порту меняет ритм. В конторах, шикарных магазинах и убогих лавчонках опускают жалюзи, закрывают двери, выплеснув предварительно за порог людской поток, который, не успеешь оглянуться, растекается по закусочным, кофейням, забегаловкам.

— У вас свободно? — спросил меня молодой человек. В руках он держал поднос, на котором сиротливо стояла похожая на пиалу миска с супом алентежано.

— Да, сеньор, садитесь, пожалуйста.

Народ в столовую самообслуживания подходил, почти все места были заняты, и об уединении думать не приходилось.

— Скверная погодка, — заметил я, увидев как паренек отбросил со лба прядь мокрых волос.

— Прескверная, — поддержал разговор юноша. — Хорошо, что день прошел. Говорят, завтра опять дождь, опять придется мокнуть.

— Вам приходится работать на свежем воздухе?

— Была бы работа, согласен и на открытом, и где угодно. Только нет ее, работы-то, ищу, ищу — и все без толку.

Парень нахмурился и стал сосредоточенно ловить плавающие в бульоне с яйцом размякшие куски хлеба. Такой уж суп алентежано: густо сдобренный чесноком бульон, заправленный яйцом и хлебом.

— Может быть, — парнишка посмотрел на меня, — у вас найдется для меня какая-нибудь работа?

— Я журналист, живу в Лиссабоне и в Порту мало кого знаю. А есть у вас специальность?

— «Делай-что-скажут» — вот какая специальность. Но я окончил пять классов. Отец — он эмигрант и работает в Париже — взял меня с собой во Францию. Два года месили вместе бетон, таскали кирпичи на стройке. В декабре позапрошлого года вернулся в Порту. Вернее, отец отослал обратно. Думал сделать как лучше.

— Тяжелая жизнь была?

— Легкой мне не приходилось встречать. Конечно, тяжелая, но она была Хотя за каждый франк вкалывать приходилось Языка, правда, я не знаю... Португальцы мало общались с местными. Но я был с отцом и при деле.

— Почему же он отправил вас на родину?

— А тогда, в 1978-м, во Франции приняли закон, чтобы отправлять каждый год 200 тысяч иммигрантов обратно в свои страны. И отец решил: «Поезжай, Фернандо, — меня зовут Фернандо да Силва, — поезжай, Фернандо, домой, к тетке в Порту. Будешь жить у нее, за квартиру платить не придется. Пока не подыщешь работу, помогу тебе, а потом станешь на ноги — и будешь самостоятельным». Ну я и вернулся.

— Но ведь во Франции у вас уже была работа. А здесь-то ее надо было еще найти?

— Я и говорю — в июне 1978-го в Париже власти приняли закон. Каждый год обязаны уезжать люди. А знаете, сколько там португальских иммигрантов? Миллион!

— Меньше — около 900 тысяч.

— А разве это мало, 900 тысяч? Представьте, что бы творилось, если бы все они стали искать работу здесь? Вот отец и сказал: «Поскорее уезжай, пока не начали высылать. Будешь первым — легче найти работу». Я и послушался, скоро два года как приехал.

— Жалеете?

— Не то слово. Домой, естественно, хотелось. Это же моя страна, но, понимаете, отец говорил: «Будешь первым — легче найти работу», а разве я здесь был первым? Я стал последним в очередь за теми, кто здесь мыкается. Наверное, таких, как я, наберется тоже миллион.

— По официальным данным, около 350 тысяч человек, Фернандо.

— Это для вас, журналистов, интересно знать точную цифру. Не знаю. Для нас, таких, как я, что 300 тысяч, что миллион — работы-то нет.

— И на какие же средства живете?

— Отец до сих пор немного высылал. Но я-то знаю, что ему приходится туго. Да и стыдно сидеть на шее у отца. Я наврал ему — написал, что получил место сезонного рабочего. Работаю, мол, каждый нечетный месяц. Он и высылает мне по четным месяцам...

— Пособие по безработице получать не пытались?

— Раньше ведь я в Португалии не работал. Меня не увольняли с предприятия, так что о пособии хлопотать бесполезно. Не положено. Нет такого закона.

— А закон о выплате пособий тем, кто ищет свою первую работу? Был такой принят при правительстве Пинтасилгу. Ведь вы ищете свою первую работу в Португалии. Вероятно, этот закон как раз о вас?

— Что вы, я все такие законы изучил. Наверное, мог бы специалистом по безработице стать. Этот закон тоже знаю. Он меня не касается. Правда, есть в нем пункт о том, что средний доход каждого из членов моей семьи должен не превышать 60 процентов от официальной минимальной заработной платы. Если об отце не упоминать, можно достать бумагу, что живу один, без родственников.

— А вы пытались получить такую бумагу?

— Но ведь прежде чем иметь право на пособие, нужно не меньше года быть зарегистрированным на бирже труда. У меня же не хватает четырех месяцев до года.

— Ну хотя бы через четыре месяца начнете получать пособие?

— Как бы не так. Там дальше сказано, что каждый претендент должен иметь на своем иждивении в течение года хотя бы одного ребенка или же не меньше двух родных или родственников. А у меня же никого нет. Я не сумасшедший, чтобы жениться, не имея работы. Да еще обзаводиться детьми! Нет, этот закон не для меня. Вообще, не знаю я людей, которым этот закон поможет.

— Конечно, ситуация не из легких. А как же вы ищете работу?

— Хожу, спрашиваю, ищу. Раньше читал объявления. Утром платил киоскеру одно эскудо, чтобы тот позволял мне просматривать страницы объявлений в трех газетах Порту. Выписывал адреса, ходил по ним. Ничего не получалось. Специальности-то нет — и рекомендаций нет. Посмотрите вашу газету. В ней тоже публикуют объявления.

— Посмотрим, кто ищет работу или кто предлагает?

— Кто ищет, как и я.

— Вот пожалуйста:

«Молодой человек 25 лет, крайне необходима работа. Согласен на любую, в любую смену, размер зарплаты по договоренности. Звонить по телефону 891867».

Или это:

«18 лет, неполное среднее образование, согласен на любую работу. Телефон 924002».

Еще одно:

«24 года. Ищу работу. Срочно. Знакома с торговым делопроизводством. Окончила специальные курсы. Знаю машинопись, стенографию, владею французским. Россиу, почтовый ящик, 1692».

— Картина довольно ясная, не правда ли, сеньор?

— Веселого в ней мало. Еще объявление, прямо крик души:

«Ищу работу. 19 лет. Замужем. Муж безработный. Положение отчаянное. Жду предложений: почтовый ящик 86, улица Нова ди Алмада, 68».

— По скольким же адресам вы ходили в поисках работы за это время?

— Могу ответить точно. В блокноте отмечаю, где был, с каким результатом. Чтобы второй раз не полезть в то же место. Бывает, просят зайти через месяц или ближе к лету. На сегодняшний день обошел 58 мест. Нет, вру, 59. Вчера еще одно не записал. Такая моя жизнь, сеньор. Я много тут говорил. Но меня никогда журналисты не расспрашивали. Вы что, про меня писать будете?

— Может быть, Фернандо. Но было бы приятнее не заканчивать разговор на грустной ноте. Вот мой телефон. Когда вам повезет, позвоните?

— Хорошо, если вам интересно. Я расстался с Фернандо да Силва, вернулся в Лиссабон, сложил свои записи о встрече в ящик стола. И забыл о них. На днях звонок из Порту: Фернандо да Силва.

— Я, как обещал, звоню. Нашел работу. На шестьдесят шестой попытке повезло.

— Где же вы устроились, Фернандо?

— Замешиваю бетон, таскаю кирпичи. Пригодился французский опыт.

Олег Игнатьев

(обратно)

Плоды для крылана. Дж. Даррелл

Дивный джак

Дивный джак

Вахаб, маврикийский лесничий, обсуждал с нами предстоящую экспедицию за крыланами на соседний остров Родригес.

— Только непременно возьми с собой фрукты, — говорил он.

— Фрукты? Это еще зачем? — спросил я.

Брать с собой фрукты на тропический остров представлялось мне таким же нелепым занятием, как возить уголь в Ньюкасл.

— Понимаешь, — объяснил Вахаб, — на Родригесе с фруктами вообще плохо, а сейчас к тому же конец сезона.

— Разумеется, — уныло отозвался я.

— А я попытаюсь найти для вас джак.

— А что это такое — джак? — осведомилась Энн, моя секретарша.

— Это такой крупный плод, крыланы его просто обожают, — ответил Вахаб. — Понимаете, у него сильный запах, и крыланы чуют его издалека.

— Он вкусный? — спросил я.

— Очень, — сказал Вахаб и осторожно добавил. — Смотря кто что любит.

В эту минуту мне рисовалось, как, привлеченные восхитительным ароматом джака, прямо в наши руки летят полчища крыланов.

Следующие два дня мы проверяли ловчие сети и прочее снаряжение, читали наличную литературу о Родригесе и использовали каждую свободную минуту, чтобы поплавать с маской у рифа, любуясь бесконечно разнообразной, многоцветной обитающей здесь морской фауной. До нас дошли слухи, что Вахабу оказалось не так то просто раздобыть плод джак и что на Родригесе впервые за восемь лет отмечен дождь. Мы не придали им большого значения, а между тем речь шла о вещах, которым было суждено существенно повлиять на наши планы.

За два дня до нашего вылета на Родригес позвонил Вахаб и сообщил, что ему удалось выследить и реквизировать для нас последний и единственный на острове Маврикий плод джак. Каковой он и посылает нам со специальным курьером.

— Плод уже спелый, Джерри, — объяснил он, — так что лучше во что-нибудь заверни его, чтобы запах сохранился, и держи подальше от тепла.

— Это каким же образом? — саркастически вопросил я, вытирая потный лоб. — Я и сам не прочь быть подальше от тепла.

— Но ведь твой номер с кондиционером? Вот и держи его там.

— В моем номере уже хранятся двадцать четыре пучка бананов, две дюжины авокадо, две дюжины ананасов, два арбуза и четыре дюжины манго, которые мы припасли для охоты на этих чертовых крыланов Фруктовый базар Порт-Луи ничто перед моим номером. А впрочем, один плод джак такой уж роли не сыграет, верно?

— Верно, — ответил Вахаб — Да, кстати, этот неожиданный дождь на Родригесе... Он может повлиять на ваши дела.

— Как повлиять? — встревожился я, ибо любая задержка сокращала срок, отведенный нами на поимку крыланов.

— Понимаешь, аэродром на Родригесе грунтовый, — объяснил Вахаб. — Он совсем раскис от дождей. Вчерашний самолет вынужден был вернуться. Ладно, будем надеяться, что все будет в порядке.

— Дай то бог, — уныло произнес я. — А то ведь, если долго прождем, придется вовсе отменить это путешествие.

— Ну что ты, до этого не дойдет, я уверен, — весело произнес Вахаб. — Непременно дай знать, если еще что-нибудь понадобится. А плод джак жди в первой половине дня. Пока.

Плод джак, запеленатый в полиэтилен и дерюгу, прибыл около полудня в объятиях лесничего в щегольской форме. Судя по объему свертка, плоды этого сорта были куда крупнее чем я думал. Мне представлялось нечто величиной с кокосовый орех, но плод явно не уступал размерами большому кабачку. В пути сверток сильно нагрелся, поэтому я отнес его в спальню и почтительно развернул, открывая доступ прохладному воздуху. Моим глазам предстал безобразный с виду зеленый шишковатый плод, смахивающий на останки марсианина. Впечатление это усиливалось тяжелым, сладковатым и весьма едким духом тлена. Мне еще предстояло узнать, что этот тошнотворный густой аромат пропитывает все и проникает всюду, как бывает с керосином, попавшим в неопытные руки. В невероятно короткий срок весь номер приобрел запах этакого огромного плода джак или морга с испорченной морозильной установкой. Наша одежда пахла джаком, пахла обувь, пахли книги, фотоаппараты, бинокли, чемоданы и сеть для ловли крыланов. Выбежав из гостиничного номера, чтобы глотнуть свежего воздуха, мы обнаружили, что запах не отстает от нас. Вся округа смердела плодами джак.

В попытке спастись от вездесущего аромата мы отправились на риф и погрузились в воду; однако можно было подумать, что у каждого в маске по плоду джак. Все, что мы ели за ленчем, было приправлено джаком; в обед — тоже. В день отъезда за завтраком с привкусом джака я был счастлив, что мы вылетаем на Родригес, где можно будет оставить сатанинский плод в лесу и избавиться наконец от его миазмов.

Стоило нам прибыть в аэропорт, как через несколько минут зал ожидания наполнился запахом джака до такой степени, что остальные пассажиры начали покашливать и беспокойно озираться. Нашу разношерстную компанию вполне можно было принять за угонщиков уж очень странно выглядел наш багаж — горы каких-то сетей и набитые самыми неожиданными фруктами корзины, по среди которых лежал и прел запеленатый в дерюгу и полиэтилен плод джак.

В конце концов, до нашего сведения было доведено, что багаж превышает норму. К нескрываемому удовлетворению мужа, олицетворяющего палату мер и весов, мы сели и умяли половину наших фруктов. Так и так подошло время ленча. В ту минуту, когда мы почувствовали, что на всю жизнь наелись бананов, было объявлено, что вылет откладывается из-за состояния посадочной полосы на Родригесе. Просьба явиться завтра в то же время.

Забрав свой плод джак, запах которого стал почти смертоносным, мы покатили обратно в гостиницу. Ее персонал только-только успел изгнать из наших спален въедливый аромат, так что нас приняли без большого восторга. На другой день все повторилось снова.