Адам Мицкевич

Стихотворения

Поэмы

Перевод с польского

{1}

Адам Мицкевич

Имя Мицкевича, наряду с другими славными польскими именами — Коперника, Шопена, Склодовской-Кюри, — давно воспринимается как олицетворение того вклада, который внесла Польша в сокровищницу мировой культуры. В России узнали и полюбили Мицкевича без малого полтора столетия тому назад. Его творчество настолько богато жизненным содержанием, настолько масштабно в своих гуманистически-философских обобщениях, настолько проникновенно, человечно и возвышенно, что — перекидывая мост между прошлым и настоящим, преодолевая десятилетия, — способно в основном и главном восприниматься читателем сегодняшнего дня, даже не поляком, без комментаторского посредничества. Но верно и то, что в какой-то степени мы можем приблизить к себе великого поэта, припомнив времена, свидетелем которых он был, познакомившись, пусть бегло, со страницами его жизни. Это была жизнь борца, стремившегося слово подтверждать делом, не мирившегося с достойной отрицания действительностью и умевшего идти сквозь бури, испытания, поражения. Мицкевич был не только гением поэзии — он был воином польской и европейской демократии. У нас еще А. В. Луначарский подчеркивал, что Мицкевич — это, не столь частое в литературе, «сочетание в одном лице поэта мирового значения и поэта революционного».

* * *

Дата рождения Мицкевича — 24 декабря 1798 года. Несколькими годами ранее, под нажимом соседних монархий, погубленная внутренним неустройством, политической отсталостью шляхетской массы, прямым предательством реакционных магнатов, Польша становится жертвой разделов и перестает существовать как государство. Какое-то время, пока Европа бурлила войнами, польские патриоты еще лелеяли надежды на благоприятный поворот событий. Наполеоновские походы, в которых участвовало и польское войско, были горьким историческим уроком, они показали, что завоевание свободы вряд ли придет извне и трудно сочетается со служением чуждому делу. Однако они оставили польскому обществу не только «наполеоновскую легенду», долго еще туманившую умы, но и память о днях, когда в крови и пушечном дыме менялся облик континента. В эти годы ускоренно шла выработка нового патриотического сознания, уже освобождавшегося от феодально-кастового духа и способного подняться до понимания интересов более широкой массы. Польской демократии предстояло в XIX веке стать одним из самых боевых отрядов демократии всеевропейской.

Детство и молодые годы Мицкевича, родившегося на хуторе Заосье близ города Новогрудка, протекли в Белоруссии и Литве. История этих земель, переживших натиск крестоносцев и татарские набеги, являвшихся полем войны между Речью Посполитой и Московским государством, была неспокойной и полной превратностей. Территории древних русских княжеств и Великого княжества Литовского, они вошли в состав Речи Посполитой, но как особая часть — Литва, в отличие от собственно Польши, или «Короны». (Не случайно в поэзии Мицкевича Литва выступает как обозначение родины не реже, чем Польша.) Лишь под конец XVIII века разделы Польши привели эти земли под власть Российской империи. Память о прошлом оказалась, однако, достаточно живучей, поддерживалась существованием прежних нравов и быта, а на первых порах и остатками старых учреждений (что прекрасно показано в «Пане Тадеуше»). Еще долго поборники польской независимости не мыслили ее без воссоединения этнографической Польши с территориями, прилегавшими к ней на востоке. Белорусско-литовские земли охватывались в XIX веке и сетью польской патриотической конспирации, и пламенем вспыхивавших революционных восстаний. Чрезвычайно жесткий характер носили здесь русификаторские и репрессивные меры царских властей. Местное польское население было достаточно многочисленным и вовсе не состояло из одних лишь помещиков; оно включало в себя и горожан, и шляхтичей только по гербу, живших службой, а подчас и пахавших землю. Отец будущего поэта, Миколай Мицкевич, был адвокатом, поместий не имел и, скончавшись в 1812 году, оставил многочисленную семью в весьма трудном положении.

Среда, взрастившая Мицкевича, была, таким образом, достаточно демократичной и не была замкнуто польской. Это стоит учитывать, следя за его духовным развитием и сталкиваясь с такими чертами, как устойчивые фольклорные интересы, представления о необходимости мирного сожительства народов, восприимчивость к славянской идее, неприязнь к аристократии, знание быта в широком социальном разрезе, неизменное народолюбие.

1815 год, когда Мицкевич стал казеннокоштным студентом Виленского университета, был и годом, когда более чем на столетие определилась судьба польских земель. После разгрома Наполеона, чье бесславное отступление из России видел и пережил будущий поэт, Венский конгресс произвел новый раздел Польши, — и теперь под властью России оказалась часть территорий собственно польских, образовавших Королевство (Царство) Польское с такими атрибутами автономии, как сейм и собственная армия. Плоды либеральных александровских жестов не могли, конечно, выжить в атмосфере все более откровенного перехода царизма к аракчеевским методам. Неуклонно обозначался и раскол внутри польского общества. Цель ведущих политиков Королевства состояла в сохранении существующего порядка. Либеральные круги делали ставку на мирный прогресс, развитие промышленности, просвещения и культуры. Зарождавшиеся тайные общества рвались к завоеванию политических свобод, к борьбе за национальную независимость.

Студенческие годы Мицкевича (1815–1819), а затем годы учительства в Ковно дали ему не только основательнейшее филологическое образование (Виленский университет был тогда крупнейшим центром польской культуры). Он открывает для себя широкий мир европейской мысли и поэзии. Увлечение вольнодумием и язвительной иронией Вольтера, чьим переводчиком и подражателем был Мицкевич в своих первых пробах пера, дополняется жгучим интересом к размышлениям Руссо об обществе, цивилизации, морали, к историческим концепциям Гердера и т. д. И, конечно, оставили свой след в духовной биографии Мицкевича поэтические кумиры тогдашнего поколения — Шекспир, Гете, Байрон. Но еще важнее то, что Мицкевич — студент и ковенский учитель — делает первые шаги в общественной деятельности. В 1817 году Мицкевич и небольшая группа его друзей основывают тайное «Общество филоматов» («любящих науку»).

Документы и материалы филоматов, дошедшие до нас, не отражают, по понятным причинам, всех тех стремлений, которыми жил этот круг молодых энтузиастов. Можно, однако, с уверенностью сказать, что начали они с взаимной помощи в занятиях науками, с чтения на собраниях первых литературных опытов, с идеи морального совершенствования и закалки, а затем все отчетливее стала вызревать мысль о возможно более деятельном служении родине. «Отчизна» в лозунгах и песнях филоматов занимает место рядом с «наукой» и «добродетелью». Замысел подготовки юных граждан к общественно-патриотическим свершениям, на первых порах четко не определяемый, выливается в резкую оппозицию печальной для Польши политической действительности, в стремления, которые вели к национальной революции. Кружки преобразовываются. Возникают «дочерние» организации «променистых» («лучистых»), а затем «филаретов» («любящих добродетель») с более широким составом, с разветвленной сетью, с разною степенью посвящения. Устанавливаются связи с конспираторами вне Литвы, и более чем вероятна какая-то степень осведомленности филоматов об аналогичном движении в России.

Подобная эволюция была, разумеется, уделом не всех, а лишь наиболее решительных из филоматского круга — будущих повстанцев, ссыльных, эмигрантов. Многие из них оставили свой след и в польской литературе. Великим стал только один. Но начинал Мицкевич с того, что стремился быть голосом сотоварищей и братьев, начинал с откликов на микрособытия дружеского кружка, со стихотворного выражения общих лозунгов и программ. Мужает, все ярче обрисовывается могучая поэтическая индивидуальность, Мицкевич опережает сверстников — и дело не обходится без расхождений, непонимания. Но строки, вышедшие из-под пера поэта, впоследствии подхватил круг современников и потомков, куда более широкий, чем филоматский. Чеканный призыв «Песни филаретов» (1820): «Мерь силы по намерениям» — становится обозначением революционного дерзания. Классическую форму и образность прославленной «Оды к молодости» (1820), в общем не разрывавшую с тогдашними поэтиками, прямо-таки разламывал поразивший современников невиданный ранее романтический энтузиазм. Ибо «Ода» оказывается чем-то гораздо большим, чем вершина филоматской поэзии, чем мост между Просвещением и новой эпохой, чем усвоение польской лирикой властвовавшего над умами бунтарско-шиллеровского духа. Революционного молодого современника захватывало в ней все: контраст аллегорических образов Молодости и Старости — то есть смелого самопожертвования и трусливого благоразумия, братства бойцов и эгоизма «существователей», — вселенски-космическое видение мира, соответствовавшее грандиозной цели поколения — освободить родину, и дерзкий призыв толкнуть планету «на новые пути», и радостное приветствие забрезжившей «зорьке свободы» — предвестнице «солнца избавления». В политическую атмосферу эпохи, гениально почувствованную автором, входит как неотъемлемая часть и сама «Ода», распространяемая в списках, а через десять лет ее печатают как боевую прокламацию варшавские повстанцы. Такое соотношение между поэзией и действительностью в принципе останется для Мицкевича характерным во все годы его славы, начиная с опубликования первого тома «Поэзии» (1822; второй том появляется годом позже), когда было положено начало новому, романтическому направлению в польской литературе.

В Польше романтизм был связан не только с литературным прогрессом, не только с теми открытиями в изображении мира и человека, которые принесло с собой это общеевропейское литературное движение. Предгрозовая атмосфера приближавшегося восстания придала спорам литераторов политическую остроту, сделала их зашифровкой такого содержания, о котором нельзя было говорить в открытую. Литературное староверие, отстаивание клонившихся к упадку прежних направлений (классицизм, сентиментализм) стало восприниматься как нечто равнозначное верности существующему порядку вещей. Низвержение устарелых поэтических канонов превратилось в символ бунта против стеснительных для развития нации политических условий. Смелое введение в литературу национально-народного элемента было созвучно подымавшимся в обществе патриотическим и демократическим стремлениям. Поэзия молодого Мицкевича давала все основания для такой интерпретации, хотя была и шире ее в своем человеческом, на века вошедшем в жизнь народа содержании.

Когда в балладе «Романтика» (программной для всего цикла «Баллад к романсов», 1822) ведется спор между «разумом» и «чувством» (ученый старец и крестьянская девушка) — это не упрощенно-плоский выбор между рационализмом и иррационализмом в пользу последнего. Энтузиазм и порыв в неведомое противопоставлялся ограниченно-самодовольной мудрости и осторожной трезвости. И это обретало совершенно ясный смысл в тогдашнем споре между патриотизмом и национальным оппортунизмом. Ориентация на народность, пронизавшая «Баллады и романсы» (хотя осуществленная не во всем последовательно, подчас с налетом сентиментальности), внесла в польскую поэзию не только взятые из фольклора сюжеты и образы, поразившие тогдашнего читателя своей свежестью, не только новое звучание стиха и пополнение поэтического словаря. Она знаменовала поворот в области эстетического вкуса — в сторону большей естественности и большей демократичности: простонародный элемент получал права гражданства в сфере поэзии. Больше того, народное творчество представало у Мицкевича хранителем истинно нравственных понятий, мечты о мире, где проведена четкая граница между добром и злом и человеческие поступки получают справедливое воздаяние. А мысль о моральном возрождении общества была в те годы равнозначна стремлению к политическому возрождению нации.

Линию баллад продолжает лирико-драматическая поэма «Дзяды» (части II и IV, 1823). Фольклор остается эстетическим ориентиром; обращаясь к нему, поэт видит создание истинно национальных драматических форм (от народного обряда поминовения умерших происходит и название поэмы). Непрекращающийся морализаторский поиск заходит в область социальных отношений (крестьянский суд и загробное возмездие жестокому пану во второй части «Дзядов»).

И тут же в произведение вторгается глубоко личная тема. Мицкевич пережил к этому времени бурное и несчастливое чувство к Марыле Верещака, чье имя встречается на многих страницах его лирики. Четвертая часть «Дзядов» стала поразительным по откровенности и страстности рассказом о любви и муках героя, разлученного с возлюбленной (дочь состоятельных родителей, Марыля вышла за графа Путкамера). Необычной была и форма: монодрама, драма-монолог, драма-исповедь. Обвинительный акт против возлюбленной получился у поэта — при всем обилии подлинных деталей — не во всем точным и справедливым (от поэтической автобиографии вообще не стоит требовать скрупулезной верности). Дело было в другом: с редкою достоверностью в польской поэзии зазвучала человеческая страсть, появилась личность, протестующая против попрания своих прав, появился герой, воспринятый как польский Вертер, но выступающий с бунтом и отрицанием более резким, почти байроновским. Личное редко оставалось в поэзии Мицкевича только личным. В «Дзядах» героя сводит с ума не просто женское малодушие: виновным оказывается всевластие денег и титулов, мир предстает устроенным так, что для прав сердца в нем нет простора. И слияние в едином замысле (хотя и не получившем целостного завершения) темы интимно-личной и более широкой, народно-фольклорной, было у Мицкевича, конечно, не случайным.

Бунт во имя прав личности как таковой в польском романтизме после 1823 года отступил, впрочем, на второй план. И Мицкевич, опубликовав в том же году поэму «Гражина», дал иной вариант романтического героя. Менее дерзкая в разрыве со старой эстетикой — при явной, впрочем, новизне сплава лирического и эпического элементов, исторического колорита и самого жанра (это был первый образец излюбленной романтиками «поэтической повести»), — «Гражина» положила начало героико-патетической линии в польском романтизме, представила героиню, гибнущую ради того, чтобы увлечь на борьбу с врагом своих соотечественников.

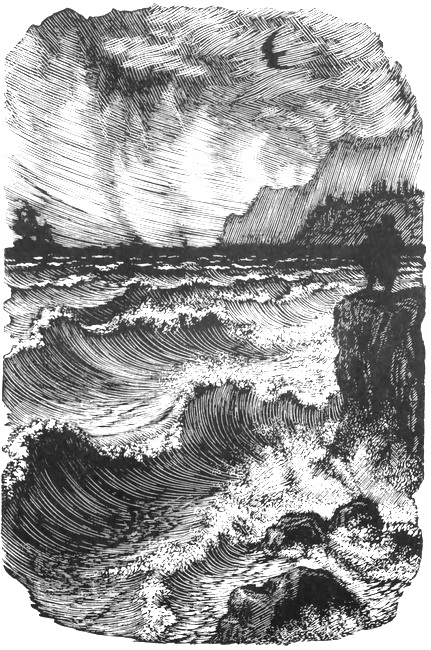

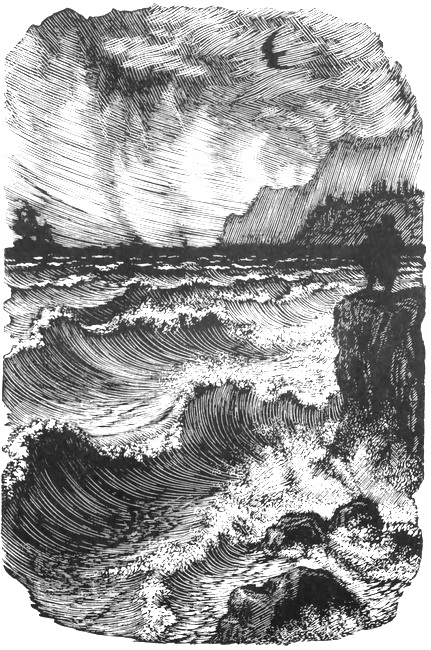

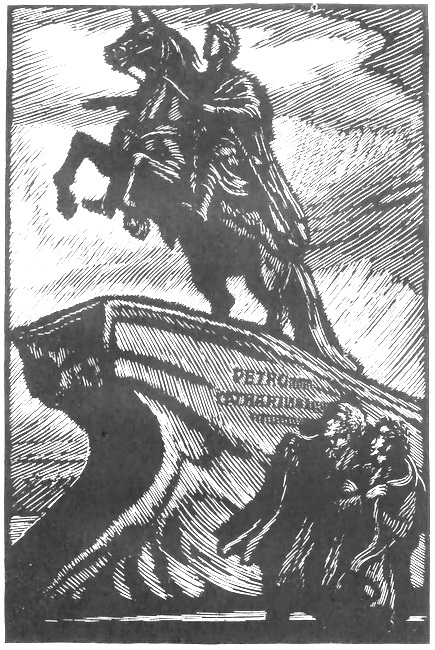

В годы, когда первые томики Мицкевича волновали польского читателя, вербуя новому направлению восторженных сторонников и явных недоброжелателей, автор их был выключен из польской литературной жизни. В жизни Мицкевича произошло потрясение, как бы стершее личные переживания предшествующих лет. Царские власти напали на след филоматско-филаретских организаций. В октябре 1823 года в келье ставшего следственной тюрьмой базилианского монастыря в Вильне оказался со своими товарищами и Мицкевич. Следствие, которое возглавил один из приближенных Александра I сенатор Новосильцев, было долгим и придирчивым, а приговоры достаточно суровыми (вплоть до крепостных работ и солдатчины). Мицкевич, благодаря собственной осторожности и сдержанности ближайших друзей, подвергся наказанию сравнительно мягкому: высылке во внутренние губернии Российской империи. 25 октября 1824 года он выезжает из Вильны и прибывает в Петербург в дни знаменитого наводнения, описанного в пушкинском «Медном всаднике».

Тяжесть ссылки, продлившейся четыре с половиною года, была для Мицкевича в значительной степени смягчена тем благожелательным приемом, который был оказан ему в русском обществе, и приобщением к литературной жизни русских столиц. Окружение его составили в эти годы не только сотоварищи по несчастью и проживавшие в России поляки: поэт завязывает многочисленные знакомства среди русских. На первом месте — и по хронологии и по степени важности — следует поставить его сближение с будущими декабристами, осуществившееся в первые же недели после прибытия в Петербург, Члены Северного общества К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев станут теми, кого Мицкевич несколько лет спустя первыми упомянет в поэтическом послании «Русским друзьям». Почва для сближения не была исключительно литературной, хотя Рылеев еще до встречи с польским поэтом взялся за перевод двух его баллад — «Лилий» и «Свитезянки», хотя «Вольное общество любителей российской словесности», служившее декабристам легальным прикрытием, содействовало установлению польско-русских культурных связей. Если буквально толковать строки из рекомендательного письма, ранного Мицкевичу при отъезде из Петербурга в Одессу (январь 1825 г.), Мицкевич был для Рылеева «к тому же и поэтом». Главное же в отношении к ссыльным полякам определялось известной рылеевской фразой: «По чувствам и образу мыслей они уже друзья». Вряд ли мы получим когда-либо исчерпывающее решение вопроса о причастности Мицкевича к деятельности первых русских революционных организаций. Но множеством данных подтверждаются и широта его связей в кругах, оппозиционных царизму, и, по меньшей мере, незаурядная осведомленность о революционном брожении в России.

Когда, проведя в Одессе почти год, Мицкевич прибывает в декабре 1825 года в Москву, связи его в русском обществе восстанавливаются не сразу и приобретают характер преимущественно литературный. Красноречив неудавшийся замысел поэта осуществить издание польского журнала в России, чтобы содействовать культурному сближению двух народов. Нельзя не отметить публикации его статей в журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф». О многом говорит и длинный список русских писателей, Мицкевича знавших, ценивших, переводивших, упоминавших его имя в стихах, переписке, мемуарах (Жуковский, Грибоедов, Баратынский, Дельвиг, Вяземский, Козлов, Полевой и ряд других). Самый же значительный и самый известный факт — сближение Мицкевича с Пушкиным, впоследствии выросшее в символ единения и дружбы культур и народов.

Первая встреча поэтов произошла осенью 1826 года. О значении ее вряд ли кто сказал лучше, чем младший ее современник — А. И. Герцен: «Пушкин возвратился и не узнал ни московского, ни петербургского общества. Он не нашел больше своих друзей, — не смели даже произносить их имена; только и говорили что об арестах, обысках и ссылке; все были мрачны и устрашены. Он встретил на минуту Мицкевича, этого другого славянского поэта; они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами бушевала гроза…»

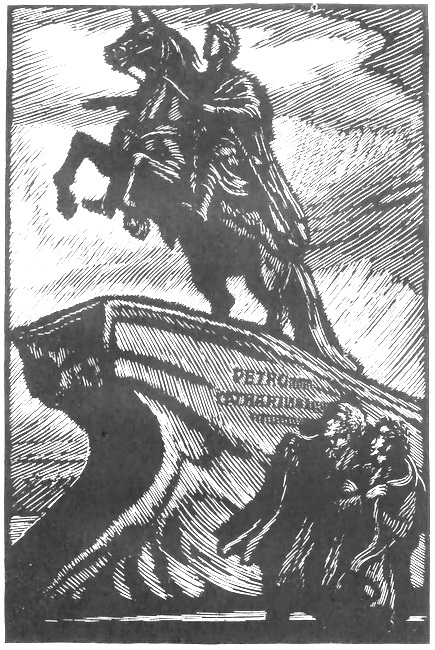

Отношения Пушкина и Мицкевича — тема, заслуживающая специальной статьи. Здесь мы лишь напомним читателю о знаменитом стихотворении Пушкина, где Мицкевич изображен пророком «времен грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся» (оно дополняется целым рядом упоминаний имени польского поэта в других пушкинских стихах), и отошлем к вошедшим в эту книгу пушкинским переводам баллад Мицкевича и к стихотворению «Памятник Петру Великому», в котором Пушкин представлен как олицетворение свободолюбивых стремлений России, веры в падение самовластия. Подчеркнем также, что взаимный творческий интерес, взаимное уважение поэтов пережили труднейшее испытание разгромленного царизмом восстания 1830 года и достаточно серьезные расхождения в политических взглядах, что подтверждается свидетельствами, названными выше, а также статьей Мицкевича «Пушкин и литературное движение в России» (1837), оценками пушкинского творчества в позднейших парижских лекциях (все это издано на русском языке).

Ссылка не повлекла за собой ослабления творческой энергии Мицкевича. Напротив, талант его окреп, возмужал, засверкал новыми гранями. Если сравнить, например, баллады 1828 года, вызвавшие переводческий интерес Пушкина, с первыми балладами, очевидной станет крепнущая связь поэзии Мицкевича с реальностью, обогащение его художнической палитры. Цикл лирических стихотворений, созданный в Одессе, приносит с собой новые черты; неповторимую жизнерадостность и изящество, редкую музыкальность (многое из этого цикла — даже в переводах — вызвало ряд откликов в русском романсе), обилие житейских реалий, а подчас — ироническое восприятие поэтом-романтиком пошлой обыденщины так называемого «света».

Создание знаменитых «Крымских сонетов» можно счесть моментом, когда творчество Мицкевича ближе всего сходится с развитием русской поэзии. Сам автор стал свидетелем их благосклонного приема русской публикой и имел возможность написать из Москвы: «Почти во всех альманахах (альманахов здесь выходит множество) фигурируют мои сонеты; они имеются уже в нескольких переводах (…). Я уже видел русские сонеты в духе моих». Счастливой была и последующая судьба цикла в русской поэзии: она отмечена и обращением к нему виднейших поэтов, и серией удач, украшающих историю русского перевода. Сыграло свою роль характерное для 20-х годов увлечение русских читателей и романтизмом, и «ориентальной» темой — вспомним, сколькими яркими страницами обязана Кавказу и Крыму наша поэзия. И вряд ли мы ошибемся, утверждая, что в обстановке подавленности, характерной для периода после 14 декабря, появление «Крымских сонетов» с их звучанием «вольным и широким» (если повторить Герценовы слова о поэзии Пушкина) пришлось как раз вовремя. Великолепные по стихотворной форме описания роскошной природы юга скреплялись в них единым лирическим настроением, образом героя-«пилигрима», который, не сгибаясь под ударами судьбы, остро тоскуя по отчизне и близким, «ищет бури», созвучной настроению мятежной души.

И в Варшаве сонеты вызвали живой (хоть и не единодушный) интерес, обострили споры между сторонниками и противниками романтизма (в полемику включился и сам Мицкевич статьей 1829 года «О критиках и рецензентах варшавских»). Варшава приближалась к восстанию. И одной из искр, воспламенивших молодых патриотов, стало крупнейшее из созданных в ссылке произведений Мицкевича — поэма «Конрад Валленрод» (1828).

С «Гражиною» ее роднит не только сюжетно-историческая основа: обращение к временам, когда Литва отражала натиск крестоносцев. В «Валленроде» опять выступает на сцену самоотверженный герой-патриот, Противоречие между частным интересом и патриотическим долгом безоговорочно решается в пользу последнего: невозможно личное счастье, если его нет в отчизне. Романтический трагизм — и такое его понимание надолго укоренится в польской поэзии — основывается не на конфликте личности с окружением, с миром, подавляющим индивидуальность, а на причастности ее к общему, национальному бедствию. И лишь такую личную трагедию — человека, страдающего как часть угнетенной людской общности, — польский романтизм признаёт по-настоящему высокой и масштабной. «Поэтическая повесть» Мицкевича, со всеми элементами важного для романтиков исторического колорита, действием стремительным и таинственным, слиянием лирического и эпического начал, была насквозь современной, специфически польской. И не только утверждение прав угнетенного на борьбу стало ее содержанием. Совсем недавние события (а одному из них — декабристскому восстанию — Мицкевич был очевидцем) делали ощутимым кризис дворянской революционности, методов «военной революции» и заговора избранных. (Польше вскоре предстояло кровью и страданиями оплатить соответствующий урок истории.) Автор «Валленрода» схватывает и представляет — смутно и приблизительно, без ясных и бесспорных выводов, в одном лишь эмоционально-этическом плане — как бы две стороны знакомого ему движения: и самоотверженность, энтузиазм, и трудности, слабости, трагизм. Герой его проходит сквозь сомнения, колебания, муки и оказывается борцом, сражающимся за народ, но без него, в терзающем душу одиночестве, — тем, кто обречен стать жертвой и не увидеть плодов своего самоотречения, погибнуть, проложив путь грядущему мстителю.

В мае 1829 года Мицкевичу удается получить разрешение на выезд из России и отправиться из Петербурга в заграничное путешествие — в Германию, Швейцарию, Италию. В Риме застает его весть о восстании, вспыхнувшем в Варшаве ноябрьскою ночью 1830 года. Спустя некоторое время поэт — через Францию и Германию — выезжает на родину, несколько месяцев проводит в находившейся под прусским владычеством Великой Польше, вблизи границы Королевства Польского. Свободная, хоть и на короткое время, Варшава и армия, воевавшая под польским знаменем, не увидели своего поэта. (Героизм сражавшихся он воспел позднее, по рассказам друзей-очевидцев, в нескольких повстанческих балладах.) Трудно определить сейчас и характер внешних препятствий, помешавших поэту осуществить тот замысел, с которым он отправлялся в путь, и его душевное состояние в эти трагические месяцы. Нельзя совершенно исключить и недостаток решимости, может быть, даже неверие в возможность немедленного освобождения; небезынтересно в этом плане предповстанческое стихотворение «Матери-польке». Но, свидетель национальной катастрофы, он пережил ее с острою и жгучею болью, запечатлел в поэтическом слове, разделил с уцелевшими от расправы повстанцами тяготы эмигрантского существования и оставшиеся годы жизни провел на переднем крае национально-освободительной борьбы.

Начинается одно из самых трагических десятилетий в истории польского народа. Царские власти отправили пленных на каторгу и в ссылку и чугунным ярмом сдавили избежавших репрессий. Сделали выводы соседи, соучастники по грабежу и насилиям, — Пруссия и Австрия. В обескровленном крае долго еще оставался невозможным новый революционный порыв, на который надеялась польская эмиграция, с почетом встреченная демократической Европой и с настороженной неприязнью — западными правительствами.

В новый этап развития вступила и польская литература. Борьба за утверждение романтизма отошла в прошлое: восстание подвело черту под старыми спорами. На долю поэтов выпадают задачи, невиданные по грандиозности: духовно поддержать и сплотить соотечественников, объяснить случившееся и призвать к борьбе, вписать судьбы нации в историческую перспективу, приемлемую и понятную для современников. И в момент, когда перед неповторимо-трагической судьбой народа маловажным выглядит эстетический и литературный поиск, когда средоточие умственной и художественной жизни неестественным образом оказывается за пределами страны, польская романтическая поэзия возносится к вершинам суровой правды, истинно прометеевского пафоса и достигаемой словно бы без малейшего усилия оригинальности. Будто торопясь засвидетельствовать присутствие польского народа в культурной и духовной жизни Европы, на подавление восстания она отвечает шедеврами. Первый из них — третью часть «Дзядов» — создает весной 1832 года в Дрездене, где ненадолго задержалась эмигрантская волна, Мицкевич. С этого же года поэт почти постоянно живет в Париже.

Основной пафос третьей части «Дзядов» без труда дойдет и до людей нашего века, чья история изобилует примерами неравной борьбы народов за свободу, мужественного сопротивления грубой силе. Для понимания реальной основы драмы достаточно знать, что процесс «филаретов» описан в ней с соблюдением правды характеров и верности многих деталей, что обращение автора к нему было не случайным: уже не открытый бой, а трудный и упорный поединок с торжествующим врагом стал в эти годы нормой и единственно возможным проявлением патриотизма. Не удивят читателя, знающего обличительную силу классической русской литературы, и портреты гонителей польского народа, циничных и аморальных царских сатрапов. Можно добавить, что появление среди виленских патриотов русского офицера, будущего декабриста, и типично для отношения Мицкевича к России, и вполне достоверно исторически (именно в 1823 году побывал в Вильне М. П. Бестужев-Рюмин).

Небесполезны будут и пояснения. Грандиозность замысла «Дзядов» (автор собирался развить его и далее), желание дать синтетическое решение комплекса философско-политических и моральных проблем продиктованы были отмеченными выше стремлениями и обязанностями послеповстанческой литературы. Неудивительно, что на первый план выдвигается жанр свободно построенной романтической драмы, к которому вскоре обратились и другие романтики — Словацкий и Красинский. Отсюда и фрагментарность, кажущаяся неслаженность конструкции: непрерывная смена картин, до предела насыщенных эмоционально, без крепко сбитой композиционной основы, при связи, основанной лишь на единстве чувства и мысли. Отсюда и своеобразный жанровый сплав (историческая и философско-этическая драма, лирико-драматическая поэма) с привлечением средств разнообразных поэтик (оперы, мистерии, народного фарса и т. д.), элементов эпического повествования, лирического монолога и агитационной песни, при отмеченной самим автором «непрерывной смене тона и ритма». Отсюда и двуплановость: сосуществование реализма — в героико-патетической и обличительно-гротескной разновидностях — с самой крайней романтикой и фантастикой.

Не могут быть отсечены от драмы занимающие в ней существенное место и представленные в выразительно-наивной упрощенности элементы христианской мифологии, ее дьяволы и ангелы. Они понадобились поэту для предельно четкой обрисовки сил добра и зла, для такой оценки действующих лиц и исторических сил, которая исключала бы недомолвки и легко усваивалась тогдашним читателем. Не обошелся без них Мицкевич и при решении другой задачи: отстоять смысл исторического развития, для Польши обернувшегося в тот момент трагической до несправедливости стороной, убедить себя и читателя, что победа сил свободы и добра этим развитием (оно сливалось в понимании поэта с высшим предопределением) в конечном счете обусловлена, другими словами — устоять на почве оптимизма, без которого немыслимо было остаться поляком-революционером. И тут мировоззренческие искания Мицкевича пошли по своеобразно «еретическому» руслу. В «Дзядах» (а с еще большей обстоятельностью в другом сочинении, художественно-публицистическом, в стиле библейской прозы — «Книгах польского народа и польского пилигримства», 1832) он начинает развивать доктрину так называемого «польского мессианизма». Заразив в той или иной форме виднейших романтиков 30 —40-х годов, доктрина эта отводила Польше особую историческую роль: искупить своим страданием, подобно Христу, грехи народов и возвестить человечеству эру братских межнациональных отношений В пору недостаточной зрелости польской общественной мысли она как бы отражала неестественность положения растерзанной и придавленной Польши в тогдашней Европе, но не была ни националистической, ни антиреволюционной, особенно в изложении Мицкевича, призывавшего собратьев сражаться на стороне народов, где бы ни вспыхнуло восстание против деспотизма.

Все это небезразлично и для сопоставления героев драмы, Конечно, нам всего ближе и понятнее самый яркий из них — поэт и богоборец Конрад, до известной степени являющийся двойником автора. Восставая против верховного авторитета, вооружась небывалою силою чувства, основанного на принадлежности к угнетенному народу («Я и отчизна едины»), он клеймит бога, холодного и равнодушного, как виновника господствующего в мире страдания. (Здесь и полемика с философско-исторической концепцией деизма.) Но солидарность с этими обвинительными речами была для Мицкевича равнозначна духовной капитуляции. Он начинает спор с героем, с собственным прошлым, с вчерашним днем национального движения, противопоставляет друг другу два типа патриотизма и героизма. Один — индивидуалистического толка, мечущийся между гордостью и отчаянием, преувеличивающий возможности исключительной личности в национальном деле (требование Конрадом власти над душами). Суть другого — в непритязательном самопожертвовании, в бесхитростной и терпеливой вере в будущее. Образное их воплощение (Конрад — ксендз Петр), безусловно, неравноценно: в одном воплотилась реальная боль, пережитое и прочувствованное, другой был обозначением, нащупыванием идеала. Но даже в этом сложном переплетении верного и гадательного отразился переломный характер эпохи: польское освободительное движение пересматривало старый багаж, шло к новому идеалу патриота, теснее связанному с массой, хоть и вовсе не такому, каким он мыслился Мицкевичу. Здесь могут служить проясняющей параллелью и призыв одного из патриотов в «Дзядах» сойти «в глубины» нации, и позже одна из линий «Пана Тадеуша» (превращение Яцека Соплицы в патриотического эмиссара Робака).

Эпическое приложение к третьей части «Дзядов» («Отрывок»), представляющее для нашего читателя особый интерес, в содержании своем полностью объясняется датой опубликования. Соединение жанров своеобразного путевого дневника и небывалого по резкости бичующего памфлета исключало, конечно, безупречную многосторонность изображения. Пушкин, одним из первых в России познакомившийся с «Отрывком», вступил в «Медном всаднике» в поэтическую полемику с Мицкевичем (апофеоз Петра I, картины Петербурга, оценка русской государственности). Но среди всего, что писалось тогда о России за рубежом, «Отрывок», бесспорно, выделяется как картина, увиденная глазами революционера, основанная на лично испытанном, созданная во многом «изнутри», свободная от высокомерной недоброжелательности. Надо заметить, что почти ко всему, сказанному польским поэтом о России, — вплоть до таких вещей, как оценка Петра и его реформ, горький упрек брату-славянину, пассивно терпящему неволю, — находятся параллели в истории

русской публицистики и литературы XIX века. Многозначительно и то, что Мицкевич выступает не только обличителем, но и пророком, предвещающим свержение тирании, и то, что для него важно быть правильно понятым передовой Россией, провести грань между нею и царизмом («Памятник Петру Великому», «Русским друзьям»).

Второе из этих стихотворений — еще один пункт сближения Мицкевича с нашей литературой, В нелегальную русскую поэзию оно вошло несколькими переводами, появившимися на разных этапах освободительного движения (петрашевец Момбелли, Огарев, Добролюбов и др.). В 1906 году оно открыло вместе с пушкинским посланием в Сибирь «Собрание стихотворений декабристов».

В 1834 году Мицкевич публикует прославленную поэму «Пан Тадеуш» — крупнейшее и известнейшее из своих произведений. Поэма эта, при всей своей польской специфичности, до конца постигаемой, вероятно, лишь на родине, принадлежит к тем произведениям польской поэзии, которые воспринимаются нашим читателем с наибольшей легкостью и глубочайшим удовлетворением. Именно здесь полнее всего раскрываются в творчестве Мицкевича реалистические тенденции, из романтизма органически вырастающие, тесно связанные с характерными для него проблемами и подчиненные романтическому настроению, особенно сильному в последних двух книгах; оно проявляется в патриотическом пафосе и скорби, в эмоционально-субъективной (при максимальной сдержанности и тактичности) оценке изображаемого, в своеобразной манере повествования.

Мастерство реалистического бытописания, воспроизведения природы в поразительном богатстве красок и тонов, мастерство индивидуального и группового портрета, типизации, сочетающей неповторимо-личное с обусловленным временем и средою, становится сразу же очевидным для любого чуткого читателя «шляхетской истории» Мицкевича. Не менее важно и пронизывающее поэму чувство историзма. Привлекательные и живописные черты старошляхетского уклада не мешают поэту показывать — то с лирическим юмором, то с достаточной остротой — и смешные слабости, и явные, губительные для страны пороки сословия, а главное — принадлежность героев отмирающему и невозвратному прошлому. Неминуема, по Мицкевичу, не только смена поколений, но и замена отживших понятий новыми (многозначителен эпизод освобождения крестьян заглавным героем), ломка старого быта и нравов, обновление облика нации. Путь, следуя которым польский народ сможет выжить, сохранить себя, — это не цепляние за прошлое, а объединение в патриотической борьбе. И в соответствии с этим выступают в роли героев времени солдаты освободительного дела.

Патриотический замысел определил и особое отношение поэта к событиям 1812 года, изображенного как время радостного подъема и надежд. (Впрочем, и тут объективно отмечено, что культ Наполеона даже тогда не был всеобщим.) И дело не только в обаянии «наполеоновской легенды», от влияния которой Мицкевич не освободился до конца жизни, но и в стремлении создать книгу вдохновляющую и ободряющую, уверить современников в их способности возродиться и сплотиться в вольнолюбивом порыве.

«Пан Тадеуш» стал свидетельством подъема польской романтической поэзии до высшего уровня европейского литературного развития. Исследования показали, что разнообразнейшие художественные открытия и искания, в целом комплексе жанров, поэтических и прозаических, Мицкевичем были так или иначе учтены, гениально подхвачены или независимо повторены, обогащены и развиты. Не потому ли его гениальная поэма — как это нередко бывает — ломает рамки жанровой классификации?.. От романтической поэмы в строгом смысле слова, от «поэтической повести» ее отделяет очень многое. Термин «эпопея» передаст скорее место «Пана Тадеуша» в национальной литературе, читательское к нему отношение. Быть может, не так уж неуместно было бы сказать: «роман в стихах»… если бы ранее не успел завладеть этим определением Пушкин.

Творческий взлет начала 30-х годов завершил, в сущности, путь Мицкевича как художника. Если не считать двух драм на французском языке, писавшихся для заработка, и лирических шедевров 1838–1841 годов, замечательных светлою грустью, классической прозрачностью, мужественным приятием жизненной доли и глубиною рефлексии, он не выступает с поэтическими произведениями. Может быть, просто иссякает столь щедро проявлявшая себя прежде творческая энергия. Наверняка губительную роль играют вынужденный отрыв от родины, тяжесть забот о многочисленном семействе, главою которого стал поэт, женившийся в 1834 году на Целине Шимановской, дочери знаменитой пианистки. Светлых моментов в эмигрантском существовании Мицкевича было немного: краткий период профессорства в Лозанне, возможность публичного выступления со славянской кафедры парижского Коллеж де Франс (1840–1844) и, наконец, пора надежд и действия — «Весна народов» — 1848 год.

Главным в жизни поэта становится стремление к публицистической и практически-революционной деятельности. Началом ее было редактирование Мицкевичем демократической газеты «Польский пилигрим» (1832–1833). Оно обозначило его верность принципам польской демократии, при всей сложности отношений, расхождениях по важным вопросам и даже полемике с некоторыми радикальными идеологами эмиграции.

Первая половина 40-х годов в жизни Мицкевича стала полосой застоя и спада в мировоззренческом развитии. Вступление его в нашумевшую мистическую секту Анджея Товянского было связано с уходом в мессианизм иного порядка, нежели в 30-е годы, подменивший, по сути дела, революционную устремленность пассивным морализаторством, нравственным взаимоистязанием в поисках мистического совершенства. Отрезвление принес 1848 год. Мицкевич организует польский легион, сражающийся за свободу Италии. В 1849 году в Париже он приступает к изданию интернациональной демократической газеты «Трибуна народов» на французском языке (в том же году она была закрыта властями). Тогда же происходит его встреча с А, И. Герценом, описанная в «Былом и думах». И если созданный здесь русским писателем портрет Мицкевича замечателен своей пластической выразительностью, то оценка его публицистической деятельности нуждается в серьезных дополнениях. «Трибуна народов» была боевым органом демократии. Опубликованные в ней блестящие статьи Мицкевича стали венцом его мировоззренческих исканий, завершившихся приходом к революционному демократизму, беспощадно разили европейскую реакцию, звали к революционному союзу народов, отмечены были живым интересом к социалистическим учениям, расцениваемым как предвестие гибели старого общества, выражение «новых стремлений и новых страстей». Речь шла, конечно, о социализме утопическом, в толкование его идей Мицкевич внес примесь наивной религиозности, Но показательно, что в мирную реализацию утопий поэт-революционер не верил и восклицал, обращаясь к их пропагандистам: «Вы признаете, что существуют лишь рабы и их угнетатели, жертвы и палачи, а между тем хотите осчастливить человечество, установив гармонию между добром и злом? Неужели вы хотите, чтобы эксплуататоры уступили перед логикой ваших рассуждений, когда они сопротивлялись самоотверженной борьбе и жертвам целых поколений?» Сторонник тактики смелой и решительной, он понимал, что «в известных положениях вялость и равнодушие являются величайшим преступлением перед отечеством», и призывал подавлять сопротивление врагов свободы: «в революции надо быть революционером, и тот, кто им не стал, падет». Статьи 1849 года оказались идейным завещанием пламенного демократа, поборника дружбы народов.

Во время Восточной войны, надеясь в обстановке конфликта между европейскими державами извлечь какую-либо пользу для польского дела, Мицкевич выезжает с политической миссией в Константинополь, где формировались польские легионы для участия в военных действиях на стороне Турции. Здесь и прерывается его скитальческая жизнь: заболев холерой, поэт умирает 26 ноября 1855 года.

Б. СТАХЕЕВ

Стихотворения

1820–1824

Ода к молодости

Перевод П. Антокольского

{2}

Без душ, без сердца! Толпа скелетов!

О, дай мне, молодость, крылья!

И я над мертвым взлечу мирозданьем,

В пределы рая, в обитель светов,

Животворящий восторг изведав,

Где над цветеньем и созиданьем

Златые сонмы картин открылись!

Пускай, годами отягощенный,

Склонился старец, уставясь в землю,

Потухшим оком едва объемля

Мир омраченный.

Ты, молодость, прах юдоли отринешь,

Взлетишь и, светлым взглядом ширяя,

Все человечество ты окинешь

От края до края!

Глянь вниз! Там ночь воздвиглась немая,

Планету своим зловонным потоком

Всю обнимая.

Глянь вниз! Над этой заводью гнусной

Какой-то гад всплывает искусно,

Он служит рулем себе и флагштоком

И прочих мелких зверушек топит,

Всплывает кверху, нырнет обратно

И снова сух в волне коловратной.

А если жалкий пузырик лопнет,

Нам дела нет, что проглочен глубью

Гад себялюбья!

О, молодость! Сладок напиток жизни,

Когда его с другими поделим!

Так лейся же, опьяняй весельем,

Избытком золота в сердце брызни!

Друзья младые! Вставайте разом!

Счастье всех — наша цель и дело.

В единстве мощь, в упоенье разум.

Друзья младые! Вставайте смело!

Блажен и тот, на дороге ранней

Чье рухнет в битве юное тело, —

Другим оно служит ступенью в брани.

Друзья младые! Вставайте смело!

На скользких срывах по кручам этим

Сила и слабость на каждой грани.

На силу силой, друзья, ответим,

А слабость сломим в юности ранней!

Кто в младенчестве гидру задушит,

{3}Подрастет — взнуздает кентавров,

Изведет из Тартара души,

Удостоится вечных лавров.

Досягни, куда глаз не глянет!

Чего разум неймет, исполни!

Орлим взлетом молодость прянет,

Обнимая перуны молний!

Други, в бой! И строем согласным

Всю планету вкруг опояшем!

Пусть пылают в единстве нашем

Мысль и сердце пламенем ясным!

Сдвинься, твердь, с орбиты бывалой!

С нами ринься на путь окрыленный,

Ты припомнишь возраст зеленый,

С кожурой расставшись завялой.

Когда в мирах былой полунощи

Вражда стихий пировала бурно,

Одно да будет господней мощи

Обосновало закон природы, —

Запели вихри, помчались воды,

Возникли звезды в тверди лазурной.

Так и сейчас еще ночь глухая,

Все человечество в алчных войнах.

Чтобы любовь благая воскресла,

Встанет из хаоса Дух, полыхая;

Пускай зачнет его юность во чреслах,

А дружба взрастит в объятьях стройных.

Ломают льды весенние воды.

С ночною свет сражается тьмою.

Здравствуй, ранняя зорька свободы!

Солнце спасенья грядет за тобою!

Декабрь 1820 г.

Песнь филаретов

Перевод Н. Асеева

{4}

Эй, больше в жизни жара!

Живем один лишь раз:

Пусть золотая чара

Недаром манит нас.

Живей пускай по кругу

Веселых дней подругу!

Хватай и наклоняй до дна,

Чтоб жизни глубь была видна!

К чему здесь речь чужая?

Ведь польский пьем мы мед:

Нас всех дружней сближает

Песнь, что поет народ.

У древних нам учиться —

Не в книжном прахе гнить:

Как греки — веселиться,

Как римляне — рубить.

Вон там юристы сели,

И им бокал поставь:

Сегодня — право силы,

А завтра — сила прав.

Сегодня громогласье

Свободе невдомек:

Где дружба и согласье —

Молчок, молчок, молчок!

Кто гнет металл и плавит,

Тот плавит времена;

Нам, чтоб его прославить,

Пусть Бахус даст вина!

Тому из мудрых слава,

Кто в химии знал вкус:

Тончайшего состава

Пил мед любимых уст.

Измеривший дороги,

Пути небесных тел,

Был Архимед убогим:

Опоры не имел.

А нынче, если двигать

Задумал мир Ньютон, —

У нас пусть спросит выход —

И этим кончит он.

Чертеж небесной сферы

Для мертвых дан светил,

Для нас же — сила веры

Вернее меры сил.

Затем, что, где пылает

Порывов сердца дух,

Зря мерку сиять желают!

Единство — больше двух!

Эй, больше в жизни жара!

Живем ведь только раз.

Вот золотая чара,

Не медли, дорог час.

Кровь стынет в бедном теле,

Поглотит вечность нас —

Вот филаретов сказ.

Декабрь 1820 г.

Пловец

Перевод О. Румера

О море бытия, каким ты страшным стало!

Когда я отплывал, твоя сияла гладь, —

Теперь же ночь кругом и грозный грохот вала!

Нельзя ни дальше плыть, ни к берегу пристать:

Что толку руль сжимать рукой усталой?!

Блажен, на чьей ладье за кормчих — Красота

И Добродетель! В час, когда вскипают волны

И меркнет день, к пловцу небесная чета

Склоняется: в руках у этой кубок полный,

Свой чудный Лик приоткрывает та.

И с Добродетелью одной к утесу Славы

Вы сможете доплыть: стоический бальзам

Вас дивно укрепит на подвиг величавый;

Но если Красота не улыбнется вам,

Вы доплывете, пот пролив кровавый.

Однако Красота, Лик показавши свой,

Нередко средь пути коварно улетает,

Надежды лживые все унося с собой;

О, как тогда душа, осиротев, страдает,

Великою охвачена тоской!

С небесной Красотой в мучительной разлуке

Бороться с бурею, в кромешной тьме тонуть,

Хвататься в ужасе за каменные руки,

Валиться замертво на ледяную грудь, —

Кто долго выдержит такие муки?

Пресечь их так легко! Одним движеньем я

Навек спастись бы мог от бурь и тьмы дремучей…

Иль тем, кто брошены в пучину бытия,

Ни сгинуть без следа в волне ее гремучей,

Ни вырваться из недр ее нельзя?

Мне люди говорят, что все живое тленно…

Но голос веры им во мне не заглушить,

Да, звездам духа чужд закон природы бренной,

Им до конца времен светиться и кружить

По необъятной глубине вселенной.

Кто крикнул с берега? Ужели до сих пор,

О братья и друзья, вы на скале стоите?

Ужель в такую даль ваш долетает взор

И до сих пор вы сквозь туман глядите,

Как я держусь, волнам наперекор?

Коль в бездну брошусь я, отчаяньем гонимый,

Упреков тьма падет на голову мою

От вас, которым туч громады еле зримы,

Чуть слышен ураган, терзающий ладью,

И мнится, что гроза проходит мимо.

Вам не понять того, что пережито мной

Тут, на моей ладье, — под громом, ливнем, градом!

Судья нам — только бог: кто хочет быть судьей,

Тот должен быть во мне, а не со мною рядом.

— Я дальше поплыву, а вы, друзья, домой.

17 апреля 1821 г.

Из «Баллад и романсов»

{6}

Романтика

Перевод А. Ревича

{7}

Methinks, I see… Where?..

In my mind’s eyes.

Shakespeare [1]

Девушка, что ты?

— И не ответит —

Нет ни души здесь. Ну что ты?

Тихо местечко. Солнышко светит,

Что же ты руки тянешь в просторы?

С кем ты ведешь разговоры?

— И не ответит.

То в пустоту ненароком

Смотрит невидящим оком,

То озирается с криком,

То вдруг слезами зальется.

Что-то хватает в неистовстве диком,

Плачет и тут же смеется.

«Здесь ты, Ясенько? Вижу, что любишь,

Если пришел из могилы!

Тише! меня ты погубишь,

Мачеха дома, мой милый!

Слышит? — и ладно, пусть я в ответе!

Ты ведь не здесь — на том свете!

Умер? Как страшно в сумраке ночи!

Нет, мне не страшно, ты рядом, как прежде,

Вижу лицо твое, губы и очи!

В белой стоишь ты одежде!

Сам ты холстины белее.

Боже, как холодны эти ладони!

Дай их сюда — отогрею на лоне.

Ну поцелуй же, смелее!

Умер! Прошли две зимы и два лета!

Как холодна ты, могила!

Милый, возьми меня с этого света,

Все мне постыло.

Люди все злобою дышат,

Горько заплачу — обидят,

Заговорю я — не слышат,

Вижу, а люди не видят!

Днем не придешь ты… Не сон ли?.. Как странно

Я тебя чувствую, трогаю даже.

Ты исчезаешь. Куда ты? Куда же?

Рано, совсем еще рано!

Боже! Запел на окраине кочет,

В окнах багряные зори.

Стой же! Уходит. Остаться не хочет.

Горе мне, горе!»

Так призывает девушка друга,

Тянется следом и плачет.

Голос печали слышит округа,

Люди толпятся, судачат.

«Богу молитесь! — твердят старожилы, —

Просит душа о помине.

Ясь неразлучен с Карусей поныне,

Верен был ей до могилы».

Я в это верю, не сомневаюсь,

Плачу, молиться пытаюсь.

«Девушка, что ты?» — крикнет сквозь ропот

Старец и молвит солидно:

«Люди, поверьте, поверьте в мой опыт,

Мне ничего здесь не видно.

Духи — фантазия глупой девицы,

Что вы за темные души!

Спятила — вот и плетет небылицы,

Вы же развесили уши!»

«Девушка чует, — отвечу я сразу, —

Люди без веры — что звери.

Больше, чем разуму, больше, чем глазу,

Верю я чувству и вере.

Будет мертва твоя правда, покуда

Мертвый твой мир настоящим не станет.

Жизни не видишь — не видишь и чуда.

Было бы сердце — оно не обманет!»

Январь 1821 г.

Свитезь

Баллада

Перевод В. Левика

Михалу Верещака

{8}

Когда ты держишь в Новогрудок путь,

Плужинским

{9} проезжая бором,

Над озером дай коням отдохнуть,

Окинь его любовным взором.

Ты видишь Свитезь. Гладь воды ясна,

Как лед, недвижна и блестяща,

И вкруг нее, как черная стена,

Стоит таинственная чаща.

Когда в ночи проходишь той тропой,

Ты видишь небо в темных водах,

И звезды — под тобой и над тобой,

И две луны на синих сводах.

И не поймешь: вода ли в вышину

Уходит зеркалом бездонным,

Иль опустилось небо в глубину

И там блестит зеркальным лоном.

Не знаешь, то вершина или дно

Во мраке берега пропали,

И кажется, с мирами заодно

Плывешь в неведомые дали.

Прозрачен воздух, ясен небосклон,

И тот обман отраден взору.

Но если ты не храбрецом рожден,

Не езди тут в ночную пору.

Такого начудесит сатана,

Таких накрутит штук бесовских!

И вспомнить — страх! Всю ночь лежишь без сна,

Послушав былей стариковских.

То, словно люди в страхе гомонят,

Из бездны шум идет великий,

Валит столбами дым, гремит набат,

Оружья звон и женщин крики.

Вдруг дым пропал, стихает гром и звон,

И только смутно шепчут ели,

И, словно над покойником псалом,

В пучине жалостно запели.

Что это значит? Кто ж ответ вам даст?

На дне ведь люди не бывали.

Болтают всякое — кто что горазд,

А правда есть ли в том? Едва ли.

Плужинский пан, тот самый пан, чей дед

И прадед Свитезью владели,

И сам все думал и держал совет:

Как разобраться в этом деле?

С заказом в город он послал людей,

Большие сделал там закупки,

И мастерят уж невод в его локтей

И строят парусные шлюпки.

Тут я сказал: «Бог да поможет вам,

Ему усердно помолитесь».

Пан дал на мессу, в Цирин

{10} съездил сам,

И ксендз приехал с ним на Свитезь.

На берег вышел, свой надел орнат,

Все окропил и помолился.

Пан подал знак, гребцы взмахнули в лад —

И с шумом невод погрузился.

Уходит вглубь, и поплавки за ним,

Как будто под водой и дна нет.

Канаты напряглись, мы все глядим:

Неужто ничего не тянет?

Но невод тяжко из воды идет,

Так тяжко, словно тащит глыбу.

Сказал бы, — да поверит ли народ, —

Какую выловили рыбу.

Не рыбу, нет, — болтать не стану зря, —

Из волн красавица явилась.

Уста — кораллы, щеки как заря,

Вода с кудрей льняных струилась.

На всех тут страх напал. Иной бежит,

Иной стоит белее мела.

Она под воду скрыться не спешит

И молвит ласково и смело:

«О юноши! То знает весь народ:

Никто в задоре безрассудном

Веслом не смел коснуться этих вод —

Он потонул бы вместе с судном.

Ты, дерзкий, также и твои челны

Истлели б скоро под волнами,

Но здесь твой дед и прадед рождены,

И ты единой крови с нами.

Так знай, хоть любопытство — ваш порок,

Но вы призвали божье имя,

И быль об этом озере вам бог

Устами огласит моими.

Когда-то здесь, где тростники шуршат,

Где царь-травой

{11} покрыты мели,

Кипела жизнь, стоял обширный град,

Строенья крепкие белели.

Красавиц много было в граде том,

Мужей, искусных в деле бранном.

И Свитезью владел тот княжий дом,

Что славен доблестным Туганом

{12}.

Кругом леса в ту пору не росли,

Желтела на полях пшеница,

И Новогрудок виден был вдали —

Литвы цветущая столица.

Но русский царь войной пошел на нас,

И осадил он град Мендога

{13}, —

И обуяла в этот грозный час

Литву великая тревога.

С гонцом письмо литовский государь

Шлет моему отцу Тугану:

«Ты выручал наш стольный град и встарь,

Спеши, ударь по вражью стану!»

Туган прочел — и приказал скликать

Мужей для воинской потехи.

И собралось охочих тысяч пять,

При каждом — конь и все доспехи.

Труба гремит — и пыль столбом взвилась:

То скачет рать за княжьим стягом.

Но вижу, вдруг остановился князь

И в замок воротился шагом.

Он говорит: «Могу ль губить своих,

Чтоб князю дать помогу в брани?

У Свитези ведь нет валов иных,

Как только крепость нашей длани.

Но если в битву мы не все пойдем —

Друзьям не будет обороны.

А все пойдем — как защитить свой дом,

Где наши дочери и жены?»

И я в ответ: «Отец! Послушай дочь:

Ступай! Над нами власть господня.

Мне снилось, ангел огненный всю ночь

Летал над городом сегодня.

Мечом он Свитезь очертил твою,

Златыми осенил крылами

И мне сказал: «Пока отцы в бою,

Не бойтесь, чада, — я над вами».

И внял Туган, — за войском он спешит.

Но вот уже и ночь настала.

И вдруг раздался грохот, стук копыт,

И крик «ура», и звон металла.

Таранами по стенам замка бьют,

Стреляют ядрами по сводам.

И дети, старцы, женщины бегут —

Весь двор заполнился народом.

Кричат: «Скорей ворота на запор!

Спасите! Русь валит за нами!

Пусть лучше смерть, но только не позор!

Убьем! Убьем друг друга сами!»

И яростью сменяется их страх, —

Приносят факелы, солому,

Сокровища сжигают на кострах,

Огнем грозят гнезду родному.

«Кто убежит — будь проклят!» Я — во двор.

Унять хочу их — не умею.

Благодарят поднявшего топор,

Торопятся подставить шею.

Но что преступней: жизнь и честь губя,

Отдаться под ярем кровавый

Иль душу погубить, убив себя?

И я вскричала: «Боже правый!

Ты видишь, нам не совладать с врагом,

К тебе взываем, погибая:

Пусть лучше нас убьет небесный гром,

Укроет мать-земля сырая!»

И белизна внезапно разлилась,

Закрыла мир, как покрывало.

Я опустила очи, изумись…

И подо мной земли не стало.

Взгляни на луг прибрежный: это бог

Избавил слабых от расправы.

Он дев и жен безгрешных уберег,

Их обратил в цветы и травы.

Подобно белым бабочкам, цветы

Парят над спящею водою.

Напоминают свежестью листы

Зеленую под снегом хвою.

Так белый цвет безгрешности своей

Они хранят в веках нетленным.

Не оскорбит их пришлый лиходей

Прикосновением презренным.

То был царю и всем врагам урок:

Победу празднуя над нами,

Иной из них хотел сплести венок,

Иной — украсить шлем цветами.

Но лишь к цветам притронулись они,

Свершилось чудо правой мести:

В недуге страшном скорчились одни,

Других застигла смерть на месте.

Хоть все уносит времени поток,

Но быль народ не забывает:

Поет о чуде, и простой цветок

Он царь-травою называет».

Так молвит нам — и прочь плывет она.

И тонут сети, шлюпки тонут.

Летит на берег с грохотом волна,

Деревья в пуще дико стонут.

Как бездна, хлябь разверзлась перед ней,

Она исчезла в темном чреве,

И с той поры никто до наших дней

Не слышал о прекрасной деве.

1820 г.

Свитезянка

Баллада

Перевод А. Фета

[2]

Кто этот юноша скромный, прекрасный,

Рядом с ним дева кто эта,

Идут по берегу Свитези ясной

В проблесках лунного света?

Дева ему предлагает малины,

Он ей цветов предлагает;

Знать, то виновник девичьей кручины;

Видно, по ней он вздыхает.

Каждую ночь я в условную пору

Тут их под дубом встречаю.

Здешний стрелок он и рыщет по бору;

Кто эта дева — не знаю.

Скрылась — куда? И откуда? Поныне

Это никто не узнает.

Всходит она, как цветок на трясине,

Искрой ночной пропадает.

«Друг мой, скажи мне, — зачем ты скрываешь?

Тайна к чему нам пустая?

Что за тропинку глухую ты знаешь?

Где твоя кровля родная?

Лето минуло, дождлива погода,

Лист пожелтел на вершинах, —

Буду ль всегда твоего я прихода

Ждать на прибрежных долинах?

Полно блуждать, словно облачко дыма,

Серной мелькать молодою,

Лучите останься ты с тем, кем любима!

Милая, следуй за мною!

Домик мой здесь недалеко; раздольно

В нем меж кустами ольшины;

Там молока и плодов с нас довольно,

Всякой довольно дичины».

«Стой! Стой! Отвечу пред гордым мужчиной,

Вспомня отцовский обычай:

В голосе вашем привет соловьиный,

В сердце же помысл лисичий.

Страшно! Любви я не верю, робею;

Хитрый обман злонамерен.

Может быть, я и была бы твоею,

Только ты будешь ли верен?»

Юноша пал на колени, хватает

Землю, клянется ей светом,

Ясной луною и адом… Кто знает,

Будет он верен обетам?

«Этим обетам будь верен, мой милый!

Кто нарушает подобный,

Здесь ему горе, и там, за могилой,

Горе душе его злобной».

Дева венок свой надела в смущенье,

Смолкла, махнула рукою

И, поклонившись стрелку, в отдаленье

Скрылась знакомой тропою.

Он ей вослед, но напрасны старанья!

Сколько стрелок ни метался,

Дева исчезла, как ветра дыханье;

Он одинокий остался.

Где он? Свернул незнакомой тропою…

Гнется трясина живая,

Тихо кругом, лишь трещит под ногою

Изредка ветка сухая.

Вот и к воде подошел он в смущенье,

Взоры блуждают без цели…

По лесу ветер завыл в отдаленье…

Волны, кипя, зашумели…

Льются и плещут, кипя и сверкая…

О, это призрак напрасный:

Чудная дева всплыла, разверзая

Влагу на Свитези ясной!

В каплях чело ее мягче сияет

Роз белоснежных завоя,

Легче тумана покров обвивает

Тело ее неземное.

«Юноша, юноша нежный, прекрасный, —

Дева взывает с упреком, —

Что ты тут бродишь у Свитези ясной

В полночь в раздумье глубоком?

Юного сердца порывы так жарки,

Ты околдован мечтою…

Может быть, речи вертлявой дикарки

Были насмешкой пустою?

Слушай и верь мне: с тоскою расставшись,

Брось этот призрак печальный;

Здесь оживешь ты; здесь будем, обнявшись,

Плавать по влаге кристальной;

Будешь, как резвая ласточка, шибко

Волн по верхам прикасаться,

Либо, доволен и весел, как рыбка,

День весь со мною плескаться,

Ночью ж, на дне серебристой купели

Под зеркалами живыми,

Нежась на мягкой лилейной постели,

Тешиться снами златыми!»

То, не касаясь до влаги стопами,

Радугой блещет лучистой,

То, погружаясь, играет с волнами,

Пеною брызжет сребристой.

Юноша к ней; но, опомнясь, с разбегу

Хочет прыгнуть и не хочет:

В ноги к нему подкатившись по брегу,

Нежно волна их щекочет.

Льнет и щекочет так сладко-игриво,

Так в нем душа замирает,

Будто бы руку ему торопливо

Милая тайно сжимает.

Вмиг позабыты душой омраченной

Клятвы пред девой лесною;

К гибели мчится стрелок ослепленный,

Новой взманен красотою…

Мчится и смотрит, и смотрит и мчится

Следом коварного тока,

Синяя бездна дрожит и кружится,

Берег остался далеко.

Рук белоснежных он ищет руками.

Очи в очах утопают,

Хочет к устам прикоснуться устами,

Волны бегут и сверкают.

Вдруг ветерок пропорхнул, разгоняя

Тучки сребристой завесу;

Юноша смотрит, черты узнавая…

Ах, это дева из лесу!

«Где же обет твой священный, мой милый?

Кто нарушает подобный,

Здесь ему горе, и там, за могилой,

Горе душе его злобной.

Где тебе мчаться равниною водной,

С бездной играть голубою?

Бренное тело землею холодной,

Очи закроются тьмою.

А у знакомого дуба скитаться

Будет душа твоя злая;

Тысячу лет суждено ей терзаться,

В пламени адском сгорая!»

Слышит стрелок эти речи в смущенье,

Взоры блуждают без цели;

По лесу ветер завыл в отдаленье,

Волны, кипя, зашумели.

Мечутся волны толпой разъяренной,

Плещут, клокочут и стонут,

Пасть разверзается хляби бездонной,

Дева и юноша тонут.

Волны поныне и в брызгах и в пене

Плещут, исполнены гнева;

Мчатся по ним две знакомые тени —

Юный стрелок то и дева!

12 августа 1821 г.

Пани Твардовская

Баллада

Перевод М. Голодного

Пьют, играют, трубки курят —

Дым, веселье, кутерьма;

Шумно пляшут, балагурят,

Ходуном идет корчма!

За столом сидит Твардовский

{14},

Подбоченясь, как паша,

И хохочет: «Я таковский!

Пой, душа! Гуляй, душа!»

Вот к солдату-забияке

Подошел, уставя взгляд.

Саблю выхватил! Гуляки

Видят — зайцем стал солдат!

Вот судье из трибунала

Показал червонец он, —

И судейский над бокалом

Сразу в мопса превращен.

Вот сапожнику воронку

Он к башке приставил… Ба!

Водка гданьская презвонко

Льется в бочку изо лба.

Стал он пить из кубка водку,

Вдруг на дне возня и шум;

Заглянул он в кубок: «Вот как!

Черт на дне… Откуда, кум?»

В кубке хитрый дьяволенок —

Истый немец

{15}, юркий бес,

Поклонился, статен, тонок,

Шапку снял, на стол полез.

Спрыгнул на пол, на два локтя

Приподнялся от земли.

Нос крючком. По-птичьи когти

Пол дощатый заскребли.

«А, Твардовский? Друг, здорово!

Перед нами ты в долгу.

Не узнал ты, что ли, снова

Мефистофеля слугу?

Бычью шкуру договора

Помнит Лысая гора;

Сроки все прошли для спора,

Старый долг платить пора!

Ты клялся, — слыхали черти, —

Лишь два года пролетят,

В Рим придешь, готовый к смерти,

Душу к нам отпустишь в ад.

Хватит! Время миновало,

И не два — прошло семь лет;

Ты о Риме думал мало,

Объезжая белый свет.

Все, как надо, получилось, —

Глянь, корчма зовется «Рим».

Под арестом ваша милость,

По пути поговорим!»

Услыхав dictum acerbum

[3],

Пан Твардовский в дверь полез.

«Стой, а где nobile verbum?»

[4] —

И в кунтуш

{16} вцепился бес.

Что поделаешь? Как видно,

Срок приходит помирать.

Но идти к чертям обидно —

Изловчился пан опять.

«Ладно, я попался сдуру!

Знать, корчма тому виной,

Но взгляни на бычью шкуру:

Пункт один еще за мной.

Там указано: работы

Три задать могу тебе;

Коль исполнишь все до йоты —

Покорюсь своей судьбе.

Конь над дверью намалеван,

Я хочу, чтоб для меня

Был он взнуздан и подкован, —

Я испробую коня!

Свей мне кнут и кнутовище

Из песка — коня хлестнуть,

Да построй в лесу жилище,

Чтоб в дороге отдохнуть.

Дом из ядрышек ореха,

Но в Карпаты — вышиной,

Крышу домика для смеха

Маковым зерном покрой.

Собери гвоздей для стройки,

Зерен мака не жалей

И гвоздей в три дюйма тройку

В каждое зерно забей!»

Бес вскочил исполнить слово,

Щелкнул раз — из-под земли

Дым, огонь — и все готово:

Конь храпит, жилье вдали!

Сел Твардовский, — конь копытом

Злобно роет прах под ним,

И в галоп и в рысь испытан,

И седок доволен им.

«Что ж, испробуем другое;

Вот решение мое:

Со свяченою водою

Видишь миску? Лезь в нее!»

А вода такая — горе!

Черта пот пробрал насквозь.

Пан жесток — слуга покорен:

Искупаться довелось.

Брр! Он выскочил оттуда,

Словно пущенный пращой.

«Вот так баня!.. Ну, причуда…

Но теперь ты — вечно мой!»

«Рано, бес! (Ну, здесь бесовской

Силе, кажется, каюк!)

Слышу я шаги Твардовской, —

Познакомься с ней, мой друг!

И покуда год прилежно

Прослужу я сатане,

Послужи ты пани нежно,

Мужем будь моей жене!

Милой пани будь послушен,

Поклянись ее любить!

Провинишься — пункт нарушен

И по-твоему не быть!»

Дьявол слушает в пол-уха,

На окно глаза скосил,

Прыгнул к двери легче пуха,

Дверь рванул что было сил.

Но Твардовский — хвать за холку:

«Нет, постой-ка, ты куда?»

Бес как взвизгнет, шмыг — и в щелку

Улизнул — и навсегда!..

1820

Лилии

Перевод А. Ревича

[5] {17}

Беда стряслась нежданно —

Убила пани пана,

В лесной зарыла чаще

Над речкою журчащей,

Сажала клубни лилий

И пела на могиле:

«Растите так высоко,

Как пан зарыт глубоко,

Как он зарыт глубоко,

Так вам расти высоко».

Вся в брызгах крови алой

Мужеубийца встала,

Бежит, по рощам рыщет,

По склонам и по долам.

Стемнело. Ветер свищет

Во мраке невеселом.

Прокаркал ворон в ухо,

Заухал филин глухо.

Избушка на поляне,

Ручей и старый бук.

К избушке мчится пани,

Стучится в дверь — тук-тук!

«Кто там?» — И на пороге

Отшельник с ночником.

Она, крича в тревоге,

Как дух, ворвалась в дом.

Лицо бело, как иней,

Безумный взор горит,

Рот искривился синий,

Хохочет: «Муж! Убит!»

«Постой. Господь с тобою.

Что бродишь дотемна

Ненастною порою

В глухом лесу одна?»

«Мой замок за кудрявым

Леском, у синих вод.

На Киев с Болеславом

Ушел мой муж в поход.

И нет о нем ни слова.

Проходит год, года.

Стезя добра сурова,

А я ведь молода.

Был грех — пришла тревога:

Что станется со мной?

Король карает строго.

Ах, едет муж домой!

Узнает муж немного!

Вот кровь! гляди! вот нож!

А мужа нет… Ну что ж,

Старик, я все сказала.

Сними же грех с души,

Тоску души усталой

Молитвой заглуши.

Приму я муки ада,

На казнь пойду за грех,

Одно мне только надо —

Позор мой скрыть от всех».

Ответил схимник старый:

«Тебя не совесть жжет,

Страшишься только кары?

Не бойся — все сойдет,

Будь весела, беспечна,

Жить этой тайне вечно,

Так, знать, судил нам бог,

Смолчишь — и все в секрете.

Муж рассказать бы мог,

Да нет его на свете».

Обрадовалась пани,

За дверь — и на поляне,

Домой во мраке ночи

Помчалась что есть мочи.

Навстречу дети: «Мама! —

Твердят они упрямо, —

Послушай, где отец?» —

«Мертвец? Где? Ах, отец? —

И молвит наконец, —

Отец ваш там, у бора,

Домой придет он скоро».

Прождали вечер дети,

Ждут и второй, и третий,

Неделю погрустили

И наконец забыли.

Но пани не забыла,

Все время в мыслях грех,

И комом в горле смех,

А сердцу все постыло.

Все ночи до утра

Ей не сомкнуть ресницы:

Кто там к дверям светлицы

Приходит со двора?

И слышно на рассвете:

«Я здесь! Я с вами, дети».

Вновь утро. Все уныло,

И снова в мыслях грех,

И комом в горле смех,

А сердцу все постыло.

«Что это? Стук копыт?

Эй, Ганка, — за ворота!

Я слышу мост гудит.

Неужто едет кто-то?

Взгляни, кто скачет там?

Быть может, гости к нам?»

«Да, вижу их на склоне,

Хотя в тумане даль,

Ржут вороные кони,

Сверкает сабель сталь.

Да, едут!Как нежданно!

Ах, это братья пана?»

«Привет! Мы снова вместе!

Встречай нас честь по чести!

Где брат наш?» — «Брата нет.

Покинул этот свет».

«Давно ли?» — «Год уж минул,

Как он в сраженье сгинул».

«Не верь! Все это бред!

Войны в помине нет.

Он жив, забудь же горе,

Увидишь мужа вскоре».

Как пани побледнела,

На миг обмякло тело,

В глазах застыл испуг,

Смятенье и тревога.

«Где мертвый?.. Где супруг?»

Пришла в себя немного;

Приняв пристойный вид,

Она гостям твердит:

«Где муж мой? где мой милый?

Так жду — нет больше силы!»

«Он с нами был вначале,

Но поспешил тотчас

Твои унять печали,

Достойно встретить нас.

Он будет завтра дома,

Пошел кружным путем,

Дорогой незнакомой.

Немного подождем,

На поиски пошлем.

Он будет завтра дома».

Послали челядь в лес,

Все тщетно — брат исчез.

День ждали, не дождались,

В слезах домой собрались.

Но панн у порога:

«Родные, хоть немного

Прошу вас обождать.

В дороге что за счастье —

Осеннее ненастье?

Глядите — дождь опять».

Ждут, ждут — не видно брата,

Промчалась без возврата

Зима. Всё ждут и ждут:

Придет весной, быть может?

А брата черви гложут,

Цветы над ним растут,

Так выросли высоко,

Как он лежит глубоко.

Ждут братья, и домой

Не тянет их весной.

Хозяйство тут завидно,

Хозяйка миловидна.

Пора бы в путь собраться,

Нет, ждут, как прежде, братца,

Прошла весна, и к лету

О нем помина нету.

Хозяйство тут завидно,

Хозяйка миловидна,

Вдвоем тут загостились,

Вдвоем в нее влюбились.

Надежды не помогут,

Сомнений не избыть,

Вдвоем с ней жить не могут,

А без нее — не жить!

Чтоб все решить по чести,

Идут к невестке вместе.

«Хотим промолвить слово,

Не будь же к нам сурова.

Уже почти что год

Мы брата ждем напрасно,

Ты молода, прекрасна,

Но молодость пройдет,

Пусть нелегка утрата,

Возьми за брата — брата».

Они умолкли оба,

Их стала ревность жечь,

В глазах сверкнула злоба,

Бессвязной стала речь,

В сердцах вражда до гроба,

Рука сжимает меч.

Невестка, видя это,

Не в силах дать ответа

И просит обождать.

Она бежит опять

Туда, где на поляне

Ручей и старый бук.

К избушке мчится пани,

Стучится в дверь — тук-тук!

И старику с начала

Всю правду рассказала.

«Как быть, скажи, отец?

Объяла братьев злоба;

Они милы мне оба;

Так с кем же — под венец?

Есть дети, есть достаток,

Есть деревень с десяток,

Хотя живется хуже,

Чем я жила при муже.

Мне счастья бог не судит,

Замужества не будет.

Как мне уйти от кары?

Чуть ночь — опять кошмары:

Едва сомкну ресницы,

Трах! — настежь дверь светлицы,

Вскочу — и ухо слышит,

Как он идет, как дышит,

Мне слышен шаг, отец,

Я вижу — он… мертвец!

Склонился к изголовью

С ножом, залитым кровью,

Из пасти искры сыплет,

Меня терзает, щиплет.

Ах, что это за страх!

Не жить мне в тех стенах,

Мне счастья бог не судит,

Замужества не будет!»

Сказал ей схимник старый:

«Злодейства нет без кары,

Но, слыша покаянье,

Смягчает бог страданье.

Такое знаю слово —

Чудотворящий знак:

Захочешь — муж твой снова

Вернется в мир. Ну, как?»

«Воскреснет? Боже правый!

Нет! только не сейчас!

Навеки нож кровавый

Разъединяет нас.

Пусть я достойна кары,

Снесу любые кары,

Но только б не кошмары.

Все брошу — дом, веселье,

И в монастырской келье

От всех укроюсь глаз.

Но это!.. Боже правый!

Нет, только не сейчас!

Навеки нож кровавый

Разъединяет нас!»

Вздохнул старик в печали,

Лишь слезы замерцали,

И заслонил старик

Ладонью скорбный лик.

«Ступай, венчайся в храме,

Мертвец навеки в яме,

Себя ты не тревожь,

Он канул в мрак унылый,

Не выйдет из могилы,

Пока не позовешь».

«Но как мне быть, отец?

Но с кем же — под венец?» —

«Вернейшая дорога —

Отдаться воле бога.

Чуть свет, с росою ранней,

Пусть братья на поляне

Цветов нарвут и вместе

Сплетут венки невесте,

На них оставят метку —

Тесемку или ветку,

Пусть в алтаре положат,

И тут господь поможет:

Чей ты венок возьмешь,

С тем под венец пойдешь».

Обрадовалась пани:

Скорее — под венец!

Не страшен ей мертвец,

Все решено заране:

Во сне ли, наяву —

Его не призову!

Повеселела пани,

За дверь — и на поляне,

Домой во мраке ночи

Помчалась что есть мочи.

Мелькает лес, поляны,

Захватывает дух,

И ловит чуткий слух

Какой-то шепот странный.

Кто это там, незванный?

Ночная шепчет глушь:

«Я муж твой! Слышишь? Муж!»

Чу! Снова шепот странный.

Бегом! Все как во сне,

Мурашки по спине,

Как страшен мрак бездонный.

Кто это? В чаще стоны.

И снова шепчет глушь:

«Я муж твой! Слышишь? Муж!»

Час близится. В усадьбе

Приготовленья к свадьбе,

Во двор выходят братья,

Невеста в белом платье

Стоит среди подруг

И в их толпе веселой

Идет под свод костела,

Берет венок. Застыли

В молчанье все вокруг.

Венок сплетен из лилий!

«Не ты ли сплел? Не ты ли?

Кто? Кто же мой супруг?»

Выходит старший брат,

Смеется, пляшет, рад,

Пылают щеки маком.

«Он мой, венок! Он мой!

Моей сплетен рукой,

Моим отмечен знаком —

Приметною тесьмой!

Он мой, он мой, он мой!

«Ложь! — закричал второй. —

Пойдемте все из храма

К могиле над рекой,

Туда пойдемте прямо,

Где собственной рукой

Цветы сорвал я в чаще

Над речкою журчащей.

Он мой, он мой, он мой!»

В неукротимой страсти

Так братья горячи!

Схватились за мечи

И рвут венок на части.

Жестокий вспыхнул бой.

«Он мой, он мой, он мой!»

Дверь настежь. Вмиг погасло

Во всех лампадах масло,

И, в саване до пят, —

Знакомая фигура

Возникла — все дрожат,

Возникла — смотрит хмуро.

И — голос гробовой:

«Венок не ваш, а мой!

Цветы — с моей могилы,

Меня венчай, прелат!

Жена! Я здесь — твой милый,

Твой муж! А вам я — брат!

Спасетесь вы едва ли:

Мои цветы вы рвали.

Я здесь. Я муж и брат.

Вас обуяла злоба.

Я к вам пришел из гроба,

Теперь идемте в ад!»

Постройка задрожала,

Обрушился портал,

Разверзлась глубь провала,

И рухнул храм в провал.

Над ним, как на могиле,

Белеют чаши лилий,

И так растут высоко,

Как пан лежал глубоко.

Май 1820 г,

К М***

Перевод М. Зенкевича

{18}

Стихи, написанные в 1823 году

«Прочь с глаз моих!..» — послушаюсь я сразу,

«Из сердца прочь!..» — и сердце равнодушно,

«Забудь совсем!..» Нет, этому приказу

Не может наша память быть послушна.

Чем дальше тень, она длинней и шире

На землю темный очерк свой бросает, —

Так образ мой, чем дальше в этом мире,

Тем все печальней память омрачает.

Все в тот же час, на том же самом месте,

Где мы в мечте одной желали слиться,

Везде, всегда с тобою буду вместе, —

Ведь я оставил там души частицу.

Когда на арфу ты положишь руку,

Чтоб струны вздрогнули в игре чудесной,

Ты вспомнишь вдруг, прислушиваясь к звуку:

«Его я развлекала этой песней».

Иль, наклонясь над шахматной доскою,

Готовя королю ловушку мата,

Ты вспомнишь вдруг с невольною тоскою:

«Вот так и он играл со мной когда-то».

Иль, утомясь от суматохи бальной,

Окинув место у камина взглядом,

Ты вспомнишь вдруг с улыбкою печальной:

«Он там не раз сидел со мною рядом».

Возьмешь ли книгу, где судьба жестоко

Двух любящих навеки разлучила,

Отбросишь книгу и вздохнешь глубоко,

Подумав: «Ах, и с нами так же было!»

А если автор все ж в конце искусно

Соединил их парой неразлучной, —

Гася свечу, подумаешь ты грустно:

«Такой бы нам конец благополучный!»

Зашелестит в саду сухая груша,

Мигнет во тьме летучая зарница,

Сова простонет, тишину наруша, —

Ты вздрогнешь: «Это он ко мне стремится!»

Все в тот же час, на том же самом месте,

Где мы в одной мечте стремились слиться,

Везде, всегда с тобой я буду вместе, —

Ведь там оставил я души частицу.

В альбом С. Б

Перевод С. Кирсанова

{19}

Дни миновали счастливые, нет их!

Было цветов — сколько сердце захочет!

Легче нарвать было сотни букетов,

Нежели ныне цветочек.

Ветер завыл, и дожди заструились,

Трудно найти средь родимого луга,

Трудно найти, где цветы золотились,

Лист для любимого друга.

Будь же довольна осенним листочком,

В дружеской был он руке, хоть неярок,

Будь ему рада хотя бы за то, что

Это последний подарок.

22 октября 1824 г., через несколько часов

после получения приказа

покинуть Москву.

1825–1829

Пловец

(«Когда увидишь челн убогий…»)

Перевод М. Живова

(Из альбома З.)

{20}

Когда увидишь челн убогий,

Гонимый грозною волной, —

Ты сердце не томи тревогой,

Не застилай глаза слезой!

Давно исчез корабль в тумане

И уплыла надежда с ним;