Конец Дракона [Нисон Александрович Ходза] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Нисон Александрович Ходза

Конец Дракона

СЫНОК

В жаркий воскресный день я сидел на берегу Финского залива. Это, пожалуй, было единственное место на побережье, где по воскресеньям не раздавались гулкие удары по мячу и не слышался визг ребятишек. Здесь было тихо. От берега до самого шоссе тянулось тенистое кладбище, и люди берегли торжественный покой этого места. Только жадные чайки с пронзительным писком носились над водой. Автобус в город уходил через сорок минут, можно было не торопиться, и я решил побродить по кладбищу. Одна из кладбищенских тропинок привела меня к зеленой, свежеокрашенной решетке. На обелиске я увидел надпись:ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ АНТОНЕНКО Род. 21 /VIII 1927 г. Погиб 5/Х 1941 г. Разведчик отечественной войны

Буйно цветущая черемуха росла у самой могилы, как бы оберегая ее от ветров и ливней. С прикрепленного к обелиску портрета на меня пристально смотрели ясные мальчишеские глаза. «Ребенок, совсем еще ребенок! - горько подумал я. - Проклятая война!» Шаги за спиной прервали мои невеселые мысли. Я оглянулся. У решетки стоял какой-то человек. На широкие плечи незнакомца был накинут морской китель. Он молча прошел внутрь ограды, точно не замечая меня, сел на узенькую скамейку и облокотился на врытый в землю столик. Я понимал, что мне надо уйти, что я здесь лишний, но, сам не знаю почему, сказал: - Ужасно!.. Мальчик… Погиб, не успев начать жить, ничего не успев сделать… Незнакомец поднял голову, и тогда я заметил на его смуглой щеке глубокий рубец. - Ничего не успев сделать… - повторил он мою фразу. - Где вы были во время войны? - неожиданно спросил он. - В Ленинграде. А что? - Вы помните, как фрицы в сорок первом обстреливали наш город? - Еще бы! Сколько раз валялся под обстрелом! Можно сказать, чудом жив остался… - А может быть, и не чудом, - тихо проговорил моряк.- Вы не допускаете такой странной мысли… вдруг вы своей жизнью обязаны совсем неизвестному вам мальчику? - Не понимаю… - Понять нелегко… Моряк невесело улыбнулся, вздохнул и вдруг повелительным жестом указал мне на место рядом с собой. - Огородников моя фамилия, - сказал он сипло.- Петр Сергеевич Огородников. Капитан-лейтенант в отставке… Я понял, что услышу рассказ о мальчике. И не ошибся. В этот час я действительно узнал о подвиге петергофского пионера Георгия Антоненко.

* * *

Война застала Огородникова на флоте старшиной первой статьи. Однако воевать ему на море долго не пришлось. В конце июля его списали в морскую пехоту и назначили вскорости командиром полковой разведгруппы. Это были горькие дни. Немцы жали со всех сторон, и в августе докатился полк Огородникова от Пскова до Петергофа. Вот тогда он и увидел в штабе полка Георгия Антоненко. Мальчик держал в руке исписанный карандашом листок из ученической тетради. Командир полка, измотанный боями, даже не стал читать его заявление. - Война не пионерский парад, - сказал он зло.- Нам нужны солдаты, а не юные барабанщики! Расстроенный Антоненко вышел из штаба; смеркалось, и он не представлял, куда ему теперь деться. Мать - в Ораниенбауме, в Петергофе, где был их дом, немцы. Идти в Ораниенбаум Жора боялся. Он знал: оттуда эвакуируют всех подростков. А уж из тыла, конечно, не было никакой возможности попасть в действующую армию. После недолгого раздумья Жора решил заночевать в лесной сторожке, чтобы утром снова попытать счастья в другой воинской части. Едва он углубился в лес, как встретил знакомую бабку - тетю Улю. Она работала в Петергофе, в заводском общежитии. Ее знал весь Петергоф. Потому что она была единственным неграмотным человеком на весь городок. Когда ее уговаривали научиться хотя бы читать, старушка только посмеивалась. Посмеивалась и приговаривала: - Я и без грамоты, родненькие, неплохо живу. Зарплату мне платят, как грамотной. Дай бог здоровья советской власти! Это у нее присказка была такая: «Дай бог здоровья советской власти!» И вот сейчас Жора встретил ее в лесу. Мальчик не удивился. За последние дни все так изменилось, что никто ничему не удивлялся. Оказалось, что старушка бежала из Петергофа и сейчас пробирается в Ораниенбаум. - Заблудились вы, тетя Уля, - сказал Жора.- Вам в другую сторону. Он объяснил ей, как пройти в Ораниенбаум менее опасной дорогой. Старушка долго благодарила его, называла себя темной неграмотной дурой, ругала по всякому немцев, а потом вдруг спросила: - А ты, родненький, что здесь делаешь, в лесу-то? Мальчик решил не открывать свое убежище и сказал, что на опушке, в километре отсюда, у него назначена встреча с дружком - Лешкой Зайцевым. Они решили вдвоем пробираться в Ленинград. - Счастливо тебе, родненький! - старушка утерла рукавом слезу и, сгорбившись, побрела по тропинке. Когда Жора добрался до сторожки, уже стемнело. Он разостлал в углу свое пальтишко и улегся. Где-то поблизости немцы вели минометный огонь, из Кронштадта била наша тяжелая артиллерия, в черном небе гудел самолет и рвались огненными брызгами зенитки. Он ворочался с боку на бок, но сна не было. Тогда он накинул пальто и вышел из сторожки. И в этот момент в небе повисла осветительная ракета. В мертвенном тревожном свете он увидел совсем близко какую-то фигуру. Но он уже знал, как обманчиво все выглядит при зловещем свете застывшей в небе ракеты. Это мог быть человек, но мог быть и обыкновенный куст… Где-то на шоссе грохнул снаряд, и одновременно со взрывом погасла ракета. Все погрузилось в непробиваемую темь. Человек или куст? Свой или враг? Жора бросился на землю, отполз в сторону и выкрикнул: - Кто такой? Стрелять буду! - Свои, свои, батюшка, не стреляй! Заблудилась я… Женский голос показался Жоре знакомым. - Кто такая? - снова крикнул он. - Из Петергофа я… От немцев бежала… Заблудилась. .. - Тетя Уля? Это вы? - Жора вскочив с земли. - Я, родненький, я, - забормотала старушка.- А ты откуда меня знаешь? - Я вас по голосу узнал. Это опять я, Жора Антоненко. Идите сюда. Здесь можно переночевать. В сторожке тетя Уля рассказала, как по дороге в Ораниенбаум она сбилась с пути и снова попала в тот же лес. - Надо же! Второй раз встретились! Я думала, ты уже к Питеру шагаешь, а ты эва где… - Лешка не пришел, а мы условились вместе,- выкручивался Жора. Перед тем как уснуть, тетя Уля долго ругала фашистов: - Глаза им надо повыкалывать, иродам! На кусочки мелкие резать!.. Ножами тупыми!.. Наконец она затихла и уснула. А Жора никак не мог забыться. Он все думал, как сделать, чтобы его зачислили в армию. «Дорогой товарищ Буденный, - сочинял он, лежа на полу. - Мой отец был старшим лейтенантом. Он был тоже кавалерист. Он пал смертью храбрых в боях с белофиннами…» Сочинять письмо мешала старушка. Тетя Уля спала неспокойно, стонала, ворочалась, что-то невнятно бормотала. И вдруг она отчетливо проговорила: «собака… ненавижу…» Этому невозможно было поверить: безграмотная тетя Уля, которая не умела ни читать ни писать, говорила во сне по-немецки! Теперь мальчику было не до сна. Замерев, он прислушивался к прерывистому дыханию старухи, ожидая, что она снова заговорит. Но старуха не произнесла больше ни слова. На рассвете тетя Уля поднялась: - Как же нонеча в Ораниенбаум пробраться, стреляют везде? - спросила тетя Уля. - Я тоже в Ораниенбаум, у меня там мать. Пойдем вместе… В лесу было тихо, пахло прелым листом и грибами, пересвистывались беззаботные синицы. Невозможно было представить, что несколько часов назад поблизости рвались бомбы, ревели бомбардировщики и удары тяжелых снарядов заставляли содрогаться землю. Они прошли совсем немного, как вдруг старуха остановилась, начала шарить по карманам, потом всплеснула руками и запричитала: - Ах я ворона! Видать, обронила паспорт в сторожке! Куда ж я без паспорта в этакое время! Подожди, батюшка, меня. Не уходи с этого места, а то я и промеж трех сосен заблужусь. «Хочет отделаться от меня!» - решил мальчик. Маскируясь в кустах, прячась меж деревьями, он неотступно полз за старухой. Она вышла к сторожке, миновала ее и остановилась у дуплистого дуба. Какое-то время старуха стояла неподвижно, точно прислушиваясь к чему-то, потом быстро вытащила из-за пазухи конверт и сунула его в дупло… …Она застала Жору на прежнем месте. Мальчик сидел на пеньке и задумчиво грыз травинку. - Нашла, родненький, нашла, дай бог здоровья советской власти, - затараторила старуха. - Обронила у порога, ворона старая… Они вышли на дорогу, и в это время поблизости начали рваться снаряды. Жора подивился, с какой быстротой старуха скатилась в придорожную канаву. Он укрылся невдалеке и не спускал с нее глаз. Мальчишка не знал, что ему сейчас делать. Бежать к дубу? Но тогда он упустит старуху. Стеречь старуху, пока кончится обстрел? Но за это время конверт может попасть в руки фашистов. - По шоссе нам идти нельзя, - крикнул Жора.- Ползите ко мне, пойдем другой дорогой! Только скорее! Старуха на четвереньках, быстро перебирая руками и ногами, подползла к Жоре. Они вылезли из кювета, и Жора свернул с дороги в сторону Мартышкина. Теперь снаряды бухали где-то в стороне, старуха послушно семенила за Жорой, приговаривая на каждом шагу: - Спасибо тебе… Без тебя погибла бы… Дай бог здоровья советской власти…

* * *

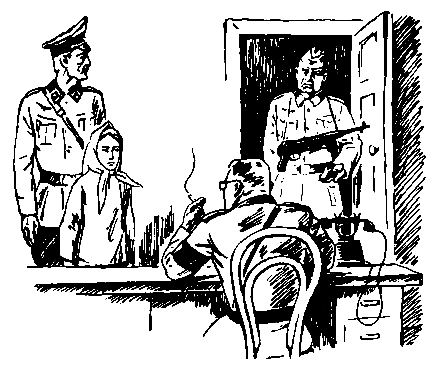

Он вывел ее прямехонько к штабу дивизии. Часовой крикнул им, чтобы они убирались. Штатским в этом районе находиться не разрешалось. Старуха шарахнулась в сторону, но Жора вцепился в нее обеими руками и молча тянул к часовому. - Пусти! - прошипела старуха. - Не положено здесь ходить! Мальчишка так же молча продолжал тащить ее к штабу. - Эй, парень! - закричал часовой. - Оглох, что ли? Мотай отсюда! В это время из штаба вышел командир полка, тот самый, который вчера не захотел разговаривать с Жорой. - Товарищ полковник! - закричал Жора. - Арестуйте ее скорее! - Чего он вцепился, оглашенный?! - завизжала старуха. - Видать, от страха ума лишился! - Арестуйте ее скорее! Товарищ полковник! Сейчас я вам все расскажу! - Рехнулся малый! Я же тетя Уля! Меня в Петергофе все знают! Дай бог здоровья советской власти! - Почему оказались в запретной зоне? - строго спросил полковник. - Это он меня затащил сюда, сбил, старую, с дороги! Уж вы мне, батюшка, помогите, прикажите солдатику проводить убогую в безопасное место. - Не отпускайте ее! - кричал Жора. - Она, когда спит, по-немецки разговаривает! И конверт бросила в дупло! Старуха трясущимися руками совала полковнику паспорт. - Тетя Уля я! Из Петергофа! Врет он, окаянный! Глаза ему за это выколоть мало! Тупым ножом его! Чтобы на мелкие кусочки! До сих пор полковник сомневался: не напутал ли чего-нибудь мальчишка? Этому народу всюду мерещатся шпионы и диверсанты. Уж очень не походила сухонькая старушонка на немецкого лазутчика. Но едва она выкрикнула злобные свои слова, как полковник насторожился: - Вам, гражданка, о боге пора думать, а вы вон что говорите. Ступайте оба в штаб… Жору допрашивал какой-то майор. Рядом с майором сидел полковник. Когда Жора кончил рассказывать, командир полка пообещал: - Если слова твои подтвердятся, сегодня же будешь зачислен в разведку на все виды довольствия. Жоре особенно понравилось это выражение: «На все виды довольствия». Спустя час у дуба был задержан немецкий шпион. На нем была форма офицера Красной Армии. В конверте оказалась схема расположения наших зенитных батарей. В этот день пионер Георгий Антоненко был зачислен в разведгруппу Огородникова. В разведгруппе было пять разведчиков, все пять - морские пехотинцы. Это были отчаянные ребята, которых фашисты называли «черная смерть». Но все они довольно плохо знали местность. Вот тут на выручку им и пришел Антоненко. Он знал свою округу лучше, чем матрос свой корабль. Лесные тропки, овраги, болота, обходные пути, заброшенные, заросшие стежки - все здесь было исхожено. Для разведчиков такой парень оказался ценнее штабных карт.

В свободные минуты Огородников научил Жору бросать гранаты да еще кое-каким хитростям - есть у разведчиков разные свои секреты. А из карабина мальчишка бил не хуже любого солдата.

Вскорости Огородников взял Жору на одну высотку. Выбрал подходящее место, они залегли и стали следить в бинокли за немецкой передовой. И залив был перед ними тоже как на блюдечке. Ветер разогнал туман, и они увидели буксирчик. Работяга тянул за собой три тяжелых баржи: вез из Ленинграда в Ораниенбаум боеприпасы. Залив на заре был спокойный, ясный, хоть смотрись в него. Но где-то грохнуло орудие, одно, другое, и мгновенно вокруг барж завихрились водяные смерчи, заухали разрывы. Багровое пламя и черный дым - вот и все, что видели теперь разведчики. А когда ветер унес последние клочья дыма, не было больше ни буксира ни барж. Залив же по-прежнему казался чистым, ясным, как зеркало…

Огородников оторвался от бинокля и взглянул на Жору. Лицо парнишки было мертвенно бледным.

- Откуда они бьют, откуда они бьют? - спрашивал он. - Скажи мне, откуда они бьют?

Огородников молчал. Он и сам не знал, откуда бьют фашисты, где установлена их батарея. А Жора, не подымаясь с земли, шарил по горизонту биноклем и все повторял:

- Откуда они бьют? Откуда они бьют?

Над головами разведчиков просвистал новый снаряд, за ним - второй, третий, четвертый. Разрывов разведчики не слышали.

Жора опустил бинокль и поднял на Огородникова глаза. Командир понял его молчаливый вопрос.

- Теперь бьют по Ленинграду, - объяснил он. Потому и разрывов не слышно.

- Значит, в Ленинграде сейчас рвутся снаряды?

Огородников кивнул головой.

- А мы здесь сидим и ничего не делаем! Там людей убивают, а мы… а мы…

Огородников молчал. Что он мог сказать ему?

- Надо накрыть эту батарею!-Жора вскочил на ноги и заторопился. - Пойдем к полковнику! Надо ему сказать! Надо накрыть ее!

Он был еще мальчик и не умел ждать. Ему казалось все просто: он доложит командиру полка, командир прикажет накрыть фашистскую батарею - и готово дело! Но Огородников-то знал: подавить такую батарею - тяжкий солдатский труд.

Едва они вернулись в часть, как Огородникова потребовал к себе полковник. Надо же такое совпадение: именно его разведгруппе приказано было подорвать фашистскую батарею, ту самую, что потопила сегодня баржи и обстреляла Ленинград. Штабу стало известно: батарея расположена в районе деревни Троицкой.

Огородников сообщил приказ своим «браткам». А подобрались они один к одному - рисковые матросы.

Они задали только один вопрос:

- Когда выходим?

Огородников не спешил с ответом. Многое было еще неясным. Идти на такую операцию, не зная точно, где расположена батарея, как она охраняется, - это означало не просто погибнуть, а погибнуть глупо, бессмысленно, не выполнив боевого задания.

- Это та самая батарея? - спросил Жора.

- Та самая.

- Она бьет из района Троицкой?

- Точно…

- Я знаю все подходы к Троицкой. Пойду сегодня в ночную разведку и найду эту батарею.

Огородников пытался отговорить его:

- Риск большой. Вдруг обнаружат? ..

- Не обнаружат! - сказал Жора убежденно.- У меня знакомые в Троицкой. Я лесом пойду, в обход… Через болото…

В ту же ночь Огородников проводил его до передовой, и мальчик исчез в темноте непроглядной, промозглой октябрьской ночи.

До Троицкой было около шести километров, если идти обычной дорогой. Но Жора шел лесом и только ему одному известной болотной тропкой. Это немалое искусство- отыскать дождливой октябрьской ночью узенькую тропинку на болоте. Одну-единственную. Но Жора нашел ее. Он был прирожденный разведчик и следопыт!

Вместо шести километров Жоре пришлось пройти не менее двенадцати. И почти все двенадцать - в расположении врага. Только разведчик знает, что такое преодолеть ночью двенадцать километров в районе боевых действий.

В крохотный просвет между тучами пробился лунный свет, и Жора увидел околицу деревни. Невдалеке он заметил заброшенный сеновал. Скинув с себя мокрую одежду, разведчик зарылся в сено. Его знобило, он долго не мог заснуть от холода, но в конце концов монотонные звуки дождя, однообразный шум деревьев усыпили его.

На рассвете Жору разбудил орудийный выстрел. Он приник к щели, но ничего не мог разобрать.

Новый оглушительный залп помог разведчику. Он отчетливо увидел орудийную вспышку.

Не меньше часа прождал Жора, прежде чем батарея дала еще один залп. Снова Жора увидел вспышку…

Теперь ему было почти ясно, что фрицы установили орудия в роще. Но для разведчика не существует понятия «почти ясно». Для него должно быть ясным все.

Весь день просидел Жора на сеновале, а когда наступил вечер, он покинул свой наблюдательный пост и начал пробираться к роще.

Маскируясь, Жора шел на вспышки орудийных залпов. И довольно скоро оказался чуть ли не рядом с батареей…

Ранним утром Жора вернулся в часть. Он сидел перед Огородниковым мокрый, голодный, грязный, но такой веселый, каким никто еще не видел его.

Не переодевшись, он сразу же доложил результаты разведки. Огородников поразился его памяти и наблюдательности. Он запомнил, сколько выстрелов дала батарея, сколько фрицев ее обслуживают, с какой стороны разводящий приводит смену часовых, где находится караульное помещение, где расположены блиндажи.

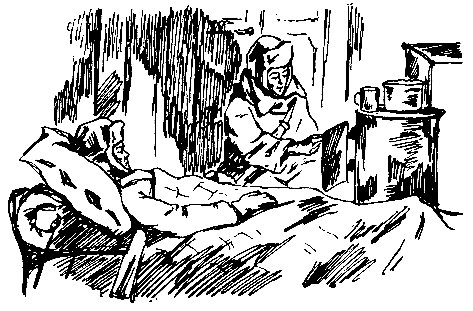

Доложив, он сел за дощатый стол. Перед ним поставили котелок дымящегося чечевичного супа, и он заработал ложкой. Опустошив котелок, Жора попросил добавки, но, когда ее принесли, мальчик уже спал. Он уснул сидя за столом, прижавшись лбом к шершавой неструганой доске.

Огородников поднял его на руки и перенес на койку. Жора что-то пробормотал, повернулся на бок и, совсем как маленький, положил голову на ладонь. Так он проспал более двенадцати часов…

Вечером разведгруппа двинулась к Троицкой. Саперы расчистили от мин узенький коридор, и разведчики перешли линию фронта. Каждый нес в заплечных мешках коробки с толом. Прикрывал группу замполит полка. Все были вооружены гранатами и ножами - этими неизменными спутниками разведчика.

Ночь с четвертого на пятое октября выдалась дождливой и темной. Огородников опасался, что Жора в темноте потеряет направление или собьется с единственной тропинки на болоте, но мальчик уверенно шел вперед.

Неожиданно по небу воровато забегал луч прожектора. Разведчики приникли к земле. Обшарив бурые взлохмаченные тучи, острый луч уперся в залив, чиркнул по верхушке леса и погас.

Шаг за шагом разведка приближалась к цели.

Дождь не переставая барабанил по капюшонам маскхалатов. Жоре ничего подходящего по росту не нашлось. На нем, как всегда, было серое пальтишко, перепоясанное солдатским ремнем. К ремню подвешены граната и нож.

Разведчики шли медленнее, чем предполагал Огородников. Чересчур часто приходилось бросаться на пожухлую мокрую траву и ждать, когда погаснут осветительные ракеты, перестанут тарахтеть на дороге мотоциклы, пройдет фашистский патруль. Ждать, распластавшись в канаве, ждать, укрывшись за толстым стволом дерева, ждать, сидя в овраге. Ждать… Ждать… Ждать…

И они ждали. Самым нетерпеливым оказался Жора. Его приходилось все время сдерживать. Это было непросто. Разговаривать в такой обстановке на территории врага - безумие, а жестов в октябрьской темени не различишь. В опасную минуту Огородников прижимал мальчика к земле и держал руку на его плече, чтобы он не вскочил раньше времени.

Было далеко за полночь, когда разведчики достигли цели. До батареи, по словам Жоры, оставалось не более ста метров. Огородников приказал ему отползти в лесок и ждать. Но мальчишка неожиданно отказался выполнять приказ. Он хотел сам заложить взрывчатку. Огородников схватил его за ремень с силой притянул к себе и прохрипел в ухо:

- Выполняй приказ или отчислю из полка!

Жора подчинился.

Теперь нужно было вплотную подойти к батарее. В такой темени, когда нельзя рассмотреть и собственной ладони, не так-то просто обнаружить и неслышно снять часового. Но без этого нечего было и думать о выполнении приказа - взорвать батарею.

Выручили разведчиков сами фрицы. В те времена они были наглые, чувствовали себя господами мира. Часовым надоело стоять молча. Сначала ветер донес до разведчиков обрывки немецкой речи. Потом один из фрицев начал мурлыкать какую-то песню. И наконец разведчики увидели крохотный желтый язычок пламени. Это часовые сошлись, чтобы выкурить по сигарете, хотя часовым и не полагается курить на посту. Разведчики поползли на огонек.

Это были последние сигареты в жизни двух немецких солдат…

Не много времени потребовалось разведчикам, чтобы начинить взрывчаткой стволы орудий. Затлел бикфордов шнур, и разведчики бросились к лесу, где оставался Жора. Как только они достигли леса - один за другим грохнули три взрыва.

Проклятая батарея умолкла навеки!

Но едва замерли раскаты взрывов, как раздались выстрелы, крики, свистки. Началась погоня. В небе повисла осветительная ракета. Зловещий свет ее вырвал из тьмы деревья, поляну, какую-то канаву. Разведчики бросились в канаву и выждали, когда потухнет окаянная лампада.

Где-то совсем близко протопали фрицы, стреляя наугад в темноту трассирующими пулями. Лес наполнился звуками. Стреляли отовсюду. Казалось, из-за каждого дерева строчит немецкий автоматчик. Непрерывно врезались в воздух разноцветные ракеты.

Во что бы то ни стало требовалось оторваться от погони.

Разведчики петляли по лесу, чтобы сбить противника со следа. Пока что их спасла ночь. В темноте немцы боялись перестрелять своих. И когда на востоке пробилась узенькая полоска рассвета, выстрелы и голоса фрицев раздавались далеко в стороне. Но Огородников понимал: главная опасность впереди. Предстояло перейти линию фронта. Перейти без предварительной разведки передний край противника! К тому же ночная погоня, выстрелы, ракеты, автоматные очереди - все это взбудоражило фашистов, насторожило их. Они были сейчас начеку по всему участку фронта.

И хотя полоска рассвета стала шире, разведчикам все еще помогала ночь. Они ползли по земле, стараясь не дышать. Но вдруг под одним из бойцов хрустнула сухая ветка. В ночной напряженной тишине этот хруст показался оглушительнее взрыва. В ту же секунду раздался окрик немецкого часового:

- Альберт?

Разведчики молчали.

- Альберт, ты? - выкрикнул тревожно часовой.

Разведчики продолжали молчать.

Тогда немец выстрелил из ракетницы и осветил разведчиков.

- Огонь! - крикнул Огородников, вскочив на ноги.

Отстреливаясь, бойцы отходили, веря, что пробьются к своим.

Но случилось худшее.

Немцы пустили по их следам овчарок. Вначале лай был едва различим, затем он стал приближаться. К этому времени ветер рассеял тучи, и в белесом свете предутренней луны разведчики уже отчетливо видели друг друга.

Из-за пригорка выскочил взвод немецких автоматчиков. Они спустили с поводков двух псов, сами же пытались зайти в тыл, отрезать бойцам отступление.

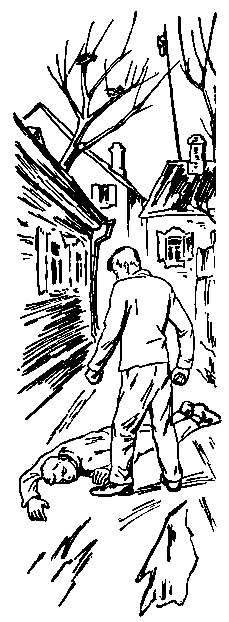

Пошли в ход гранаты. Первым метнул гранату Жора. Бежавший впереди длинный немец скорчился, схватился за живот и грохнулся на землю.

- Молодец, сынок! - крикнул замполит и дал очередь из автомата.

Овчарки, эти злобные твари, казались неуязвимыми. В призрачном лунном свете они выглядели чудовищно большими. Распластавшись за пнем, Огородников отстреливался из пистолета. И вдруг на спину ему прыгнула собака. Она вцепилась клыками в его правую руку и всей своей тяжестью прижала его к земле. Огородников понял: жить остались считанные секунды. И тут произошло чудо: овчарка разжала челюсти и свалилась с него. Точно сквозь пелену увидел он Жору. С ножа его капала кровь. Собачья кровь! Рядом лежала, дергаясь в предсмертных судорогах, собака. Вторую овчарку срезал выстрел замполита.

Это казалось неправдоподобным, что все разведчики были еще живы и даже не ранены. По-прежнему, отбиваясь гранатами, они держали путь к своим. И они достигли все-таки ничейной земли. Теперь самое трудное было позади. Но разве на войне знаешь, где и когда тебя ждет беда? Осколком последней вражеской гранаты был смертельно ранен Георгий Антоненко, разведчик 98-го стрелкового полка.

Двое братков подняли мальчика на руки, остальные остались прикрывать огнем их отход.

В горячке боя бойцы не заметили, как подоспел отряд нашей морской пехоты.

Через несколько минут все было кончено. Гитлеровцев постигла судьба их псов.

В свободные минуты Огородников научил Жору бросать гранаты да еще кое-каким хитростям - есть у разведчиков разные свои секреты. А из карабина мальчишка бил не хуже любого солдата.

Вскорости Огородников взял Жору на одну высотку. Выбрал подходящее место, они залегли и стали следить в бинокли за немецкой передовой. И залив был перед ними тоже как на блюдечке. Ветер разогнал туман, и они увидели буксирчик. Работяга тянул за собой три тяжелых баржи: вез из Ленинграда в Ораниенбаум боеприпасы. Залив на заре был спокойный, ясный, хоть смотрись в него. Но где-то грохнуло орудие, одно, другое, и мгновенно вокруг барж завихрились водяные смерчи, заухали разрывы. Багровое пламя и черный дым - вот и все, что видели теперь разведчики. А когда ветер унес последние клочья дыма, не было больше ни буксира ни барж. Залив же по-прежнему казался чистым, ясным, как зеркало…

Огородников оторвался от бинокля и взглянул на Жору. Лицо парнишки было мертвенно бледным.

- Откуда они бьют, откуда они бьют? - спрашивал он. - Скажи мне, откуда они бьют?

Огородников молчал. Он и сам не знал, откуда бьют фашисты, где установлена их батарея. А Жора, не подымаясь с земли, шарил по горизонту биноклем и все повторял:

- Откуда они бьют? Откуда они бьют?

Над головами разведчиков просвистал новый снаряд, за ним - второй, третий, четвертый. Разрывов разведчики не слышали.

Жора опустил бинокль и поднял на Огородникова глаза. Командир понял его молчаливый вопрос.

- Теперь бьют по Ленинграду, - объяснил он. Потому и разрывов не слышно.

- Значит, в Ленинграде сейчас рвутся снаряды?

Огородников кивнул головой.

- А мы здесь сидим и ничего не делаем! Там людей убивают, а мы… а мы…

Огородников молчал. Что он мог сказать ему?

- Надо накрыть эту батарею!-Жора вскочил на ноги и заторопился. - Пойдем к полковнику! Надо ему сказать! Надо накрыть ее!

Он был еще мальчик и не умел ждать. Ему казалось все просто: он доложит командиру полка, командир прикажет накрыть фашистскую батарею - и готово дело! Но Огородников-то знал: подавить такую батарею - тяжкий солдатский труд.

Едва они вернулись в часть, как Огородникова потребовал к себе полковник. Надо же такое совпадение: именно его разведгруппе приказано было подорвать фашистскую батарею, ту самую, что потопила сегодня баржи и обстреляла Ленинград. Штабу стало известно: батарея расположена в районе деревни Троицкой.

Огородников сообщил приказ своим «браткам». А подобрались они один к одному - рисковые матросы.

Они задали только один вопрос:

- Когда выходим?

Огородников не спешил с ответом. Многое было еще неясным. Идти на такую операцию, не зная точно, где расположена батарея, как она охраняется, - это означало не просто погибнуть, а погибнуть глупо, бессмысленно, не выполнив боевого задания.

- Это та самая батарея? - спросил Жора.

- Та самая.

- Она бьет из района Троицкой?

- Точно…

- Я знаю все подходы к Троицкой. Пойду сегодня в ночную разведку и найду эту батарею.

Огородников пытался отговорить его:

- Риск большой. Вдруг обнаружат? ..

- Не обнаружат! - сказал Жора убежденно.- У меня знакомые в Троицкой. Я лесом пойду, в обход… Через болото…

В ту же ночь Огородников проводил его до передовой, и мальчик исчез в темноте непроглядной, промозглой октябрьской ночи.

До Троицкой было около шести километров, если идти обычной дорогой. Но Жора шел лесом и только ему одному известной болотной тропкой. Это немалое искусство- отыскать дождливой октябрьской ночью узенькую тропинку на болоте. Одну-единственную. Но Жора нашел ее. Он был прирожденный разведчик и следопыт!

Вместо шести километров Жоре пришлось пройти не менее двенадцати. И почти все двенадцать - в расположении врага. Только разведчик знает, что такое преодолеть ночью двенадцать километров в районе боевых действий.

В крохотный просвет между тучами пробился лунный свет, и Жора увидел околицу деревни. Невдалеке он заметил заброшенный сеновал. Скинув с себя мокрую одежду, разведчик зарылся в сено. Его знобило, он долго не мог заснуть от холода, но в конце концов монотонные звуки дождя, однообразный шум деревьев усыпили его.

На рассвете Жору разбудил орудийный выстрел. Он приник к щели, но ничего не мог разобрать.

Новый оглушительный залп помог разведчику. Он отчетливо увидел орудийную вспышку.

Не меньше часа прождал Жора, прежде чем батарея дала еще один залп. Снова Жора увидел вспышку…

Теперь ему было почти ясно, что фрицы установили орудия в роще. Но для разведчика не существует понятия «почти ясно». Для него должно быть ясным все.

Весь день просидел Жора на сеновале, а когда наступил вечер, он покинул свой наблюдательный пост и начал пробираться к роще.

Маскируясь, Жора шел на вспышки орудийных залпов. И довольно скоро оказался чуть ли не рядом с батареей…

Ранним утром Жора вернулся в часть. Он сидел перед Огородниковым мокрый, голодный, грязный, но такой веселый, каким никто еще не видел его.

Не переодевшись, он сразу же доложил результаты разведки. Огородников поразился его памяти и наблюдательности. Он запомнил, сколько выстрелов дала батарея, сколько фрицев ее обслуживают, с какой стороны разводящий приводит смену часовых, где находится караульное помещение, где расположены блиндажи.

Доложив, он сел за дощатый стол. Перед ним поставили котелок дымящегося чечевичного супа, и он заработал ложкой. Опустошив котелок, Жора попросил добавки, но, когда ее принесли, мальчик уже спал. Он уснул сидя за столом, прижавшись лбом к шершавой неструганой доске.

Огородников поднял его на руки и перенес на койку. Жора что-то пробормотал, повернулся на бок и, совсем как маленький, положил голову на ладонь. Так он проспал более двенадцати часов…

Вечером разведгруппа двинулась к Троицкой. Саперы расчистили от мин узенький коридор, и разведчики перешли линию фронта. Каждый нес в заплечных мешках коробки с толом. Прикрывал группу замполит полка. Все были вооружены гранатами и ножами - этими неизменными спутниками разведчика.

Ночь с четвертого на пятое октября выдалась дождливой и темной. Огородников опасался, что Жора в темноте потеряет направление или собьется с единственной тропинки на болоте, но мальчик уверенно шел вперед.

Неожиданно по небу воровато забегал луч прожектора. Разведчики приникли к земле. Обшарив бурые взлохмаченные тучи, острый луч уперся в залив, чиркнул по верхушке леса и погас.

Шаг за шагом разведка приближалась к цели.

Дождь не переставая барабанил по капюшонам маскхалатов. Жоре ничего подходящего по росту не нашлось. На нем, как всегда, было серое пальтишко, перепоясанное солдатским ремнем. К ремню подвешены граната и нож.

Разведчики шли медленнее, чем предполагал Огородников. Чересчур часто приходилось бросаться на пожухлую мокрую траву и ждать, когда погаснут осветительные ракеты, перестанут тарахтеть на дороге мотоциклы, пройдет фашистский патруль. Ждать, распластавшись в канаве, ждать, укрывшись за толстым стволом дерева, ждать, сидя в овраге. Ждать… Ждать… Ждать…

И они ждали. Самым нетерпеливым оказался Жора. Его приходилось все время сдерживать. Это было непросто. Разговаривать в такой обстановке на территории врага - безумие, а жестов в октябрьской темени не различишь. В опасную минуту Огородников прижимал мальчика к земле и держал руку на его плече, чтобы он не вскочил раньше времени.

Было далеко за полночь, когда разведчики достигли цели. До батареи, по словам Жоры, оставалось не более ста метров. Огородников приказал ему отползти в лесок и ждать. Но мальчишка неожиданно отказался выполнять приказ. Он хотел сам заложить взрывчатку. Огородников схватил его за ремень с силой притянул к себе и прохрипел в ухо:

- Выполняй приказ или отчислю из полка!

Жора подчинился.

Теперь нужно было вплотную подойти к батарее. В такой темени, когда нельзя рассмотреть и собственной ладони, не так-то просто обнаружить и неслышно снять часового. Но без этого нечего было и думать о выполнении приказа - взорвать батарею.

Выручили разведчиков сами фрицы. В те времена они были наглые, чувствовали себя господами мира. Часовым надоело стоять молча. Сначала ветер донес до разведчиков обрывки немецкой речи. Потом один из фрицев начал мурлыкать какую-то песню. И наконец разведчики увидели крохотный желтый язычок пламени. Это часовые сошлись, чтобы выкурить по сигарете, хотя часовым и не полагается курить на посту. Разведчики поползли на огонек.

Это были последние сигареты в жизни двух немецких солдат…

Не много времени потребовалось разведчикам, чтобы начинить взрывчаткой стволы орудий. Затлел бикфордов шнур, и разведчики бросились к лесу, где оставался Жора. Как только они достигли леса - один за другим грохнули три взрыва.

Проклятая батарея умолкла навеки!

Но едва замерли раскаты взрывов, как раздались выстрелы, крики, свистки. Началась погоня. В небе повисла осветительная ракета. Зловещий свет ее вырвал из тьмы деревья, поляну, какую-то канаву. Разведчики бросились в канаву и выждали, когда потухнет окаянная лампада.

Где-то совсем близко протопали фрицы, стреляя наугад в темноту трассирующими пулями. Лес наполнился звуками. Стреляли отовсюду. Казалось, из-за каждого дерева строчит немецкий автоматчик. Непрерывно врезались в воздух разноцветные ракеты.

Во что бы то ни стало требовалось оторваться от погони.

Разведчики петляли по лесу, чтобы сбить противника со следа. Пока что их спасла ночь. В темноте немцы боялись перестрелять своих. И когда на востоке пробилась узенькая полоска рассвета, выстрелы и голоса фрицев раздавались далеко в стороне. Но Огородников понимал: главная опасность впереди. Предстояло перейти линию фронта. Перейти без предварительной разведки передний край противника! К тому же ночная погоня, выстрелы, ракеты, автоматные очереди - все это взбудоражило фашистов, насторожило их. Они были сейчас начеку по всему участку фронта.

И хотя полоска рассвета стала шире, разведчикам все еще помогала ночь. Они ползли по земле, стараясь не дышать. Но вдруг под одним из бойцов хрустнула сухая ветка. В ночной напряженной тишине этот хруст показался оглушительнее взрыва. В ту же секунду раздался окрик немецкого часового:

- Альберт?

Разведчики молчали.

- Альберт, ты? - выкрикнул тревожно часовой.

Разведчики продолжали молчать.

Тогда немец выстрелил из ракетницы и осветил разведчиков.

- Огонь! - крикнул Огородников, вскочив на ноги.

Отстреливаясь, бойцы отходили, веря, что пробьются к своим.

Но случилось худшее.

Немцы пустили по их следам овчарок. Вначале лай был едва различим, затем он стал приближаться. К этому времени ветер рассеял тучи, и в белесом свете предутренней луны разведчики уже отчетливо видели друг друга.

Из-за пригорка выскочил взвод немецких автоматчиков. Они спустили с поводков двух псов, сами же пытались зайти в тыл, отрезать бойцам отступление.

Пошли в ход гранаты. Первым метнул гранату Жора. Бежавший впереди длинный немец скорчился, схватился за живот и грохнулся на землю.

- Молодец, сынок! - крикнул замполит и дал очередь из автомата.

Овчарки, эти злобные твари, казались неуязвимыми. В призрачном лунном свете они выглядели чудовищно большими. Распластавшись за пнем, Огородников отстреливался из пистолета. И вдруг на спину ему прыгнула собака. Она вцепилась клыками в его правую руку и всей своей тяжестью прижала его к земле. Огородников понял: жить остались считанные секунды. И тут произошло чудо: овчарка разжала челюсти и свалилась с него. Точно сквозь пелену увидел он Жору. С ножа его капала кровь. Собачья кровь! Рядом лежала, дергаясь в предсмертных судорогах, собака. Вторую овчарку срезал выстрел замполита.

Это казалось неправдоподобным, что все разведчики были еще живы и даже не ранены. По-прежнему, отбиваясь гранатами, они держали путь к своим. И они достигли все-таки ничейной земли. Теперь самое трудное было позади. Но разве на войне знаешь, где и когда тебя ждет беда? Осколком последней вражеской гранаты был смертельно ранен Георгий Антоненко, разведчик 98-го стрелкового полка.

Двое братков подняли мальчика на руки, остальные остались прикрывать огнем их отход.

В горячке боя бойцы не заметили, как подоспел отряд нашей морской пехоты.

Через несколько минут все было кончено. Гитлеровцев постигла судьба их псов.

* * *

Огородников кончил рассказывать. Я долго молчал. Любые слова казались мне сейчас неуместными. Да и какие тут могли быть слова? Наконец я сказал: - Нельзя, чтобы о мальчике ничего не осталось в памяти людей. Моряк поднял на меня удивленные глаза. - Утром здесь были пионеры… Дружина имени Жоры Антоненко. Это они принесли цветы. Значит, неверно вы сказали, что в памяти людей о Жоре ничего не останется. И это не единственная память о нем… Да… не единственная.- Нервным движениями пальцев он стал застегивать китель. - Я пойду… Меня уже заждались. .. Мы вышли на дорожку, что вела к шоссе. - Ну вот, видите! Так я и знал! Меня ищут. Навстречу нам шагал светлоглазый, стройный, спортивного склада подросток. Ветер с залива трепал его пионерский галстук. Впервые на лице моего случайного знакомого мелькнула улыбка, и на какую-то секунду лицо его стало добрым и мягким. - Я знал, где искать тебя, отец! - Голос мальчика был звонкий и веселый. - Идем скорее, мама заждалась. .. - Это мой сынок, - сказал Огородников. - Его зовут Георгий… Жора… И, положив большую смуглую руку на плечо сына, он спросил меня: - Теперь вы знаете, какая еще осталась на земле память о Жоре Антоненко?.. Не дожидаясь ответа, он кивнул мне головой и, не снимая руки с плеча сына, зашагал к шоссе.

ЕЛКА

Обстрел застал Генку почти у самого дома. Снаряды рвались где-то совсем близко, и чистый морозный воздух наполнялся тошнотворным запахом. Запах щипал горло, ел глаза, забивался в ноздри. После первого разрыва уличные репродукторы разом со всех сторон начали торопливо выкрикивать: «…Говорит штаб местной противовоздушной обороны! Район подвергается артиллерийскому обстрелу! Движение по улицам прекратить! Населению немедленно укрыться!» Диктор умолк, и дробно застучал метроном. Он отбивал доли секунд, и все, кто слышал его стук, знали: сноба враги терзают застывший в молчании город, снова где-то рушатся дома; падают раненые и дружинники подбирают убитых. К обстрелам Генка уже привык. Он даже не ускорил шага. Правда, идти быстрее он все равно не мог. Чтобы ходить, нужна сила. Раньше ему казалось, что ноги носят людей сами. Встал и иди, куда хочешь. Можешь идти не торопясь, а можешь так шагать, что все прохожие останутся позади. Так было совсем недавно… А теперь каждый шаг требовал усилий! В отцовских валенках (до войны отец ходил в них зимой на охоту), он шел не сгибая колен, почти не отрывая ног от земли. Идти так было легче, гораздо легче… «Движение по улицам прекращается!» Генка невесело усмехнулся. Какое движение? Трамваи и троллейбусы стоят занесенные снегом, покореженные, с пробоинами, без стекол. Автобусы тоже не ходят… И людей почти не видно. Вот и сейчас на улице только он и какой-то прохожий, замотанный в женскую шаль. Идет, прижимаясь к стене дома. Во время обстрела многие прижимаются к стенам… Из ворот Генкиного дома вышла дворник тетя Дуня. В огромных валенках, в черном лохматом тулупе, она направилась к булочной. До чего же теперь все одинаково ходят! Точно передразнивают друг друга! Голод отнял у людей даже походку. До войны у каждого человека была своя походка. Не глядя, на слух, Генка мог определить каждого, кто проходил мимо его комнаты. Потому что каждый из жильцов квартиры ходил по-своему. Теперь же и старики, и молодые, и женщины, и мужчины - все ходят одинаково: не сгибая колен, медленно шаркая, оставляя за собой борозду в рыхлом слепящем снегу… Генка вошел в подъезд, поднялся на площадку и стал считать до двадцати. Двадцать секунд отдыха. Теперь он всегда так делал: останавливался на каждом этаже и считал до двадцати. Иногда Генке казалось, что ему так и не добраться до четвертого этажа. Тогда он начинал придумывать самое невероятное, самое несбыточное. Например, что отец прислал им с фронта буханку черного солдатского хлеба - ему и матери! Стоило только представить это, и путь до четвертого этажа становился гораздо короче… Но сегодня подниматься было легче. Потому что в сумке его противогаза лежала бумажная полоска с двумя отпечатанными на машинке словами: «ЗАВТРАК. ЧАИ». Не заходя домой, он постучал в соседнюю квартиру. Здесь жил его друг и одноклассник Тимка. На стук никто не отозвался. Он постучал снова и, прислонившись спиной к двери, стал ждать. Где-то рвались снаряды, из уличных репродукторов несся перестук метрономов, но Генка думал сейчас только о талончике, на котором стояло два таких прекрасных слова: «ЗАВТРАК. ЧАЙ». Замок наконец щелкнул, кто-то открыл дверь и, не спрашивая ни о чем, зашаркал прочь. После яркого уличного света Генка пробирался по длинному черному коридору ощупью, точно слепой, несколько раз он натыкался на какие-то ведра и узлы. В Тимкиной комнате оказалось не намного светлее, чем в коридоре. Вместо стекол на окнах была набита фанера, и свет проникал только через квадрат застекленной форточки. - Ты дома? - спросил Генка. Из угла, где стоял диван, послышался слабый голос: - Я здесь… Ты был в школе? - Был… - Зачем вызывали? Эвакуироваться?.. Не поеду… - Ничего не эвакуироваться. Ты почему не пришел? Глаза Генки постепенно привыкали к полумраку комнаты. Тимка лежал на диване, укрытый двумя одеялами. На голове его была шапка-ушанка, на руках - шерстяные перчатки. Должно быть, он не расслышал Генкиного ответа и повторил снова: - Я не поеду… - Заладил!.. Тебе одно, ты - другое! Генка подошел к «буржуйке», снял рукавицы и пощупал трубу. Труба была ледяная. На «буржуйке» стояла жестяная кружка с замерзшей водой и набитая снегом кастрюля. Рядом, на полу, валялись разорванные книги, несколько ножек от стульев и топор. - У тебя как на улице, - сказал Генка. - Тоже, поди, двадцать девять градусов… Почему не топишь? - Нечем… Всё уже сожгли… - А ножки от стульев? - Берегу… Последние… Придет мать, тогда и затоплю. .. Она в госпитале… у отца… - Ладно… Обойдемся без ножек, - сказал Генка. Он поднял топор и прошел за шкаф, в дальний угол комнаты. Через несколько секунд Тимка услыхал какой-то треск. - Чего делаешь? - спросил он безразличным голосом. - Что надо, то и делаю… Казалось, Тимка забыл о присутствии товарища. Он лежал с закрытыми глазами и молчал. Не заговаривал больше и Генка. Вскоре треск за шкафом прекратился, оттуда вышел Генка и швырнул к «буржуйке» охапку паркетных плашек. Тимка открыл глаза. - Управхоз заругается… - сказал он вяло. - Умер управхоз… вчера… Генка сунул паркетины в печь, вырвал из книги страницы и начал скручивать их в тугие жгуты. - Скрученные дольше горят, - сказал он. - Меня мама научила. Мы теперь всегда так кипятим чайник… Тимка молчал. Генка только сейчас заметил, как он изменился. Отекшее лицо Тимки стало землисто-серым, губы превратились в тонкие бесцветные полоски. В начале декабря Генка видел на улице, как истощенный голодом человек упал и не мог уже подняться. Через несколько минут он умер. Лицо его было вот такое же, землисто-серое, и на лице с трудом можно было различить тонкие полоски губ…

- Сейчас тебе, Тим, будет жарко! Как в аду! -сказал наигранно веселым голосом Генка. - Вот увидишь.

Он чиркнул спичку, поджег бумажный жгут и сунул его в топку.

- Кружка с водой закипит через пять минут. Приготовьтесь, граф, хлебать наваристый кипяток.

Топка «буржуйки» была открыта, и по стенам полутемной комнаты, точно розовые облака, проносились тени. Как только жгут догорал, Генка подкладывал новый, и тогда тени суматошливо мельтешили по стенам и потолку.

Бодрый тон Генки, потрескивание сухих плашек в печурке вывели Тимку из дремотного состояния.

- Зачем вызывали в школу? - спросил он.

- Елка будет сегодня… во Дворце пионеров…

- Не пойду…

- Там котлету будут давать… с гарниром…

- Врешь! -Тимка приподнял с подушки голову.- Врешь!

- Ей-богу! Каждому дали приглашение и талончик. На талончике написано: «ЗАВТРАК. ЧАИ». Воспиталка сказала - к чаю конфету дадут…

Тимка вскочил.

- Ты почему сразу не сказал? Я пойду… сейчас пойду… пусть дадут мне тоже…

- Не надо тебе ходить… Билет в сумке… выпросил для тебя.

- Дали? Ты правду? ..

- Упросил… Сказал, что ты ушел навещать отца в госпиталь.

- Где талон? Когда идти?

- Сегодня… Через два часа начало…

- Через два часа? Надо сейчас же выходить, а то опоздаем. Давай талон!

Генка стал рыться в сумке. Тимка напряженно следил за каждым его движением.

- Где же он? Где? Куда ты его дел?!

- Сейчас… сейчас… - растерянно бормотал Генка. - Потерять я не мог…

И вдруг Тимка закричал тонким пронзительным голосом:

- Потерял! Ты потерял! Отдавай свой! - Он вскочил на ноги, но тут же в изнеможении опустился на диван и, глядя с ненавистью на Генку, едва слышно прошептал:- Нет… Ты не потерял… Ты сам хочешь все съесть… на мой талон… Отдай!.. Отдай!..

Генка испуганно смотрел на друга.

- Что ты, Тим?! Погоди… Сейчас… Я не мог потерять. Они лежали вместе…

Он стянул варежки, подошел к форточке и снова начал рыться в сумке. Тимка не спускал с него глаз.

- Вот они! Получай свой! - хрипло сказал Генка. Только теперь он понял по-настоящему, в чем заподозрил его Тимка.

- Прощай… Я пошел… - Сгорбившись, по-стариковски шаркая валенками, он направился к двери.

- Постой… Не уходи…

Генка обернулся и хмуро взглянул на друга.

- Это от голода… Не сердись… - забормотал Тимка. - Я уже давно съел хлеб… За два дня вперед… Двести пятьдесят граммов! Я вчера ничего не ел… и сегодня ничего не ел…

Генка испугался. Он знал, как страшно позволить голоду взять верх над своей волей. Суточную норму - сто двадцать пять граммов хлеба - нужно было съедать в три приема: утром, в обед и перед сном. И тот, кто не выдерживал, кто съедал сразу весь свой паек, тот умирал прежде других.

- Как же так, как же так? - испуганно повторял Генка. - Ты же знаешь… Съесть сразу двести пятьдесят граммов!

По немытому лицу Тимки текли слезы. Медленно, останавливаясь после каждых двух-трех слов, он заговорил:

- Проснулся вчера ночью… Метроном стучит часто. .. Опять бомбежка… стервятники гудят… бьют зе^ нитки… Потом бомбы завыли… рвутся где-то… Сначала далеко рвались… А потом ближе… ближе… Дом наш, как мячик, подскакивал…

- Знаю. Я в эту ночь на крыше дежурил.

- Дома никого нет… Мать в госпитале… у отца дежурит. Совсем рядом бомба разорвалась… Я подумал. .. сейчас в наш дом прямое попадание…

- Что ты мне про бомбы! Скажи, почему весь хлеб съел, балда?!

- Я же говорю… Думал, сейчас меня убьет… Меня убьет, а хлеб мой останется… А я умру голодный… А хлеб останется. И тогда я все съел… Весь кусок… Чтобы не умереть голодным.

Генка слушал друга и готов был заплакать сам. Как часто во время страшных ночных бомбежек он думал о том же: «Надо съесть весь хлеб, пока меня не убили…»

Он подошел к «буржуйке», снял жестяную кружку и подал Тимке.

- Ладно! Вставай-ка, барабанщик! Выпей - и пошли! После котлеты козлом запрыгаешь!

Тимка плотно обхватил ладонями кружку с кипятком. Кружка грела пальцы, которым было холодно даже в шерстяных перчатках. Медленно, растягивая удовольствие, он пил маленькими глоточками кипяток. Допив до конца, Тимка поднялся с дивана.

- Пойдем! - сказал он решительно. - Сейчас надену сумку - и пойдем…

Он потянулся к вешалке, где висел противогаз, и вдруг вцепился в спинку дивана.

- Голова кружится…

- Пройдет, - сказал жестко Генка. - Будешь копаться - нам ничего не останется.

- Сейчас… я сейчас… - Тимка снова потянулся к вешалке и, снова пошатнувшись, упал на диван.

- Не могу… Не могу… Я умру сегодня…

- Глупости! - крикнул Генка.- Если все умрут, кто будет защищать Ленинград? Вставай, вставай!

- Не могу… Возьми мой талон… принесешь… мне… Только ты скорее.

Он протягивал Генке талон и смотрел на него умоляющими глазами.

- Принесешь, да? Тогда я не умру… не умру…

- Ясно, не умрешь! Все принесу! И котлету, и гарнир, и хлеб, и конфету!

- Спасибо… Возьми в моем противогазе банку… из-под кофе… В нее много входит…

Генка положил в свою сумку высокую банку, подошел к печурке, сунул в нее остатки бумажных жгутов, подбросил плашек и, подняв воротник пальто, вышел из комнаты.

Тимка молчал. Генка только сейчас заметил, как он изменился. Отекшее лицо Тимки стало землисто-серым, губы превратились в тонкие бесцветные полоски. В начале декабря Генка видел на улице, как истощенный голодом человек упал и не мог уже подняться. Через несколько минут он умер. Лицо его было вот такое же, землисто-серое, и на лице с трудом можно было различить тонкие полоски губ…

- Сейчас тебе, Тим, будет жарко! Как в аду! -сказал наигранно веселым голосом Генка. - Вот увидишь.

Он чиркнул спичку, поджег бумажный жгут и сунул его в топку.

- Кружка с водой закипит через пять минут. Приготовьтесь, граф, хлебать наваристый кипяток.

Топка «буржуйки» была открыта, и по стенам полутемной комнаты, точно розовые облака, проносились тени. Как только жгут догорал, Генка подкладывал новый, и тогда тени суматошливо мельтешили по стенам и потолку.

Бодрый тон Генки, потрескивание сухих плашек в печурке вывели Тимку из дремотного состояния.

- Зачем вызывали в школу? - спросил он.

- Елка будет сегодня… во Дворце пионеров…

- Не пойду…

- Там котлету будут давать… с гарниром…

- Врешь! -Тимка приподнял с подушки голову.- Врешь!

- Ей-богу! Каждому дали приглашение и талончик. На талончике написано: «ЗАВТРАК. ЧАИ». Воспиталка сказала - к чаю конфету дадут…

Тимка вскочил.

- Ты почему сразу не сказал? Я пойду… сейчас пойду… пусть дадут мне тоже…

- Не надо тебе ходить… Билет в сумке… выпросил для тебя.

- Дали? Ты правду? ..

- Упросил… Сказал, что ты ушел навещать отца в госпиталь.

- Где талон? Когда идти?

- Сегодня… Через два часа начало…

- Через два часа? Надо сейчас же выходить, а то опоздаем. Давай талон!

Генка стал рыться в сумке. Тимка напряженно следил за каждым его движением.

- Где же он? Где? Куда ты его дел?!

- Сейчас… сейчас… - растерянно бормотал Генка. - Потерять я не мог…

И вдруг Тимка закричал тонким пронзительным голосом:

- Потерял! Ты потерял! Отдавай свой! - Он вскочил на ноги, но тут же в изнеможении опустился на диван и, глядя с ненавистью на Генку, едва слышно прошептал:- Нет… Ты не потерял… Ты сам хочешь все съесть… на мой талон… Отдай!.. Отдай!..

Генка испуганно смотрел на друга.

- Что ты, Тим?! Погоди… Сейчас… Я не мог потерять. Они лежали вместе…

Он стянул варежки, подошел к форточке и снова начал рыться в сумке. Тимка не спускал с него глаз.

- Вот они! Получай свой! - хрипло сказал Генка. Только теперь он понял по-настоящему, в чем заподозрил его Тимка.

- Прощай… Я пошел… - Сгорбившись, по-стариковски шаркая валенками, он направился к двери.

- Постой… Не уходи…

Генка обернулся и хмуро взглянул на друга.

- Это от голода… Не сердись… - забормотал Тимка. - Я уже давно съел хлеб… За два дня вперед… Двести пятьдесят граммов! Я вчера ничего не ел… и сегодня ничего не ел…

Генка испугался. Он знал, как страшно позволить голоду взять верх над своей волей. Суточную норму - сто двадцать пять граммов хлеба - нужно было съедать в три приема: утром, в обед и перед сном. И тот, кто не выдерживал, кто съедал сразу весь свой паек, тот умирал прежде других.

- Как же так, как же так? - испуганно повторял Генка. - Ты же знаешь… Съесть сразу двести пятьдесят граммов!

По немытому лицу Тимки текли слезы. Медленно, останавливаясь после каждых двух-трех слов, он заговорил:

- Проснулся вчера ночью… Метроном стучит часто. .. Опять бомбежка… стервятники гудят… бьют зе^ нитки… Потом бомбы завыли… рвутся где-то… Сначала далеко рвались… А потом ближе… ближе… Дом наш, как мячик, подскакивал…

- Знаю. Я в эту ночь на крыше дежурил.

- Дома никого нет… Мать в госпитале… у отца дежурит. Совсем рядом бомба разорвалась… Я подумал. .. сейчас в наш дом прямое попадание…

- Что ты мне про бомбы! Скажи, почему весь хлеб съел, балда?!

- Я же говорю… Думал, сейчас меня убьет… Меня убьет, а хлеб мой останется… А я умру голодный… А хлеб останется. И тогда я все съел… Весь кусок… Чтобы не умереть голодным.

Генка слушал друга и готов был заплакать сам. Как часто во время страшных ночных бомбежек он думал о том же: «Надо съесть весь хлеб, пока меня не убили…»

Он подошел к «буржуйке», снял жестяную кружку и подал Тимке.

- Ладно! Вставай-ка, барабанщик! Выпей - и пошли! После котлеты козлом запрыгаешь!

Тимка плотно обхватил ладонями кружку с кипятком. Кружка грела пальцы, которым было холодно даже в шерстяных перчатках. Медленно, растягивая удовольствие, он пил маленькими глоточками кипяток. Допив до конца, Тимка поднялся с дивана.

- Пойдем! - сказал он решительно. - Сейчас надену сумку - и пойдем…

Он потянулся к вешалке, где висел противогаз, и вдруг вцепился в спинку дивана.

- Голова кружится…

- Пройдет, - сказал жестко Генка. - Будешь копаться - нам ничего не останется.

- Сейчас… я сейчас… - Тимка снова потянулся к вешалке и, снова пошатнувшись, упал на диван.

- Не могу… Не могу… Я умру сегодня…

- Глупости! - крикнул Генка.- Если все умрут, кто будет защищать Ленинград? Вставай, вставай!

- Не могу… Возьми мой талон… принесешь… мне… Только ты скорее.

Он протягивал Генке талон и смотрел на него умоляющими глазами.

- Принесешь, да? Тогда я не умру… не умру…

- Ясно, не умрешь! Все принесу! И котлету, и гарнир, и хлеб, и конфету!

- Спасибо… Возьми в моем противогазе банку… из-под кофе… В нее много входит…

Генка положил в свою сумку высокую банку, подошел к печурке, сунул в нее остатки бумажных жгутов, подбросил плашек и, подняв воротник пальто, вышел из комнаты.

* * *

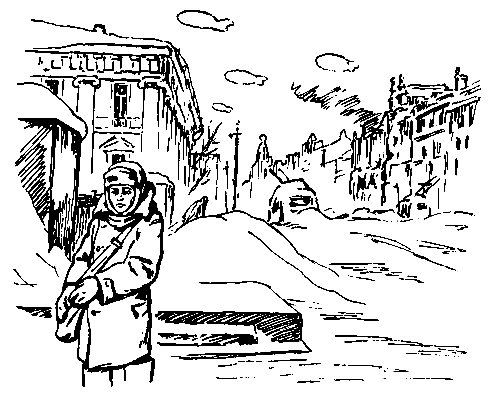

Путь от Пушкинской до Дворца пионеров занимал недавно у Генки не более восьми минут. По часам. Однажды, на спор с Тимкой, он прошел его за пять минут. Тимка проиграл ему тогда марку герцогства Люксембург. Теперь дорога казалась ему бесконечной. Чтобы легче было идти, он стал думать о елке: какой она будет сегодня? Неужели такая же, как в прошлом году? До самого потолка? На макушке - рубиновая звезда? И вся сверху донизу перевита электрическими гирляндами? Впрочем, какие теперь гирлянды? В городе же нет электричества! И елки до потолка не может быть… Кто ее установит, такую громадину? А вдруг на елке будут висеть пряники или мандарины? .. На прошлой елке в школе висели конфеты в серебряных и золотых бумажках… Едва он подумал об этом, как голод обрушился на него с необоримой силой. «Есть! Есть! Я хочу есть! - кричало все в Генке.- Не надо мандаринов! Дайте мне хлеба! Хлеба! Хлеба!» Приступ голода заставил его остановиться - ноги отказывались идти дальше. Генка испугался. Он понял, что голод его побеждает. «Не думай о еде! Не думай о еде! - приказывал он себе, шагая по снежной целине Невского. - Надо думать о другом. Почему нет писем от отца?» Последнее его письмо Генка помнит наизусть: «Все вы, ленинградцы, герои,- писал отец.- О ваших подвигах мы читаем в газетах. И ты, я уверен, герой». Совершить подвиг - была заветная мечта Генки. Он не сомневался, что отец его вернется с войны героем. Иначе и быть не может! Но совершить подвиг в бою не так трудно. А как совершить подвиг в блокадном Ленинграде? Хорошо, если удастся напасть на следы диверсанта. Но у него, у Генки, нет никакого оружия. Даже финки нет. Правда, тетя Дуня - дворничиха - назвала его героем, когда он обезвредил две «зажигалки». Но разве это подвиг - столкнуть с крыши две вонючих «зажигалки»?! Нет, видно, никогда не совершить ему настоящего подвига. Он прошел мимо горящего здания. Оно горело уже третий день, но никто не тушил его: в городе не было воды. Наконец показался Дворец пионеров. Впереди Генка заметил двух подростков. Должно быть, они шли на елку. Генка не мог понять, кто они - мальчики или девочки. А может быть, мальчик и девочка? Ничего не понять! У обоих на голове шапки-ушанки, на ногах - валенки не по росту, воротники пальто подняты, через плечо - противогазные сумки. Они отличались друг от друга только ростом. Один - коротышка, другой - долговязый. Генке казалось, что ребята идут очень медленно. Он захотел догнать их. Но, удивительное дело, как он ни старался, расстояние между ними оставалось то же. Тогда Генка понял, что он идет так же медленно, как и они. На Аничковом мосту Долговязый поскользнулся и упал на спину. Коротышка пытался поднять его, но ничего не получалось: не хватало сил. Издали можно было подумать, что ребята дурачатся. - Помоги, - сказал Коротышка, когда Генка поравнялся с ними. По голосу Генка догадался: Коротышка - девочка; вдвоем они подняли Долговязого, и тот, оказавшись на ногах, произнес только одну фразу: - Скорее. Без нас все съедят… Остаток пути они прошли молча. Лишь в холодном вестибюле Дворца пионеров Долговязый мечтательно произнес: - Котлету дадут… И чай с конфетой… … Елка стояла в зале второго этажа. Собралось уже много ребят, но никто не бегал, не шумел, не смеялся. В пальто, валенках, шапках школьники молча толпились вокруг елки. Елка была большая, но верхняя часть ее оказалась не украшенной. Только у самой вершины висела большая прозрачная сосулька. И она не таяла… В залу вошел гармонист в ватнике и перчатках. На голове его красовалась потертая папаха. - Что будем петь, красавцы-молодцы? - спросил он неестественно веселым голосом. И, не дожидаясь ответа, растянул мехи, притопнул ногой и крикнул: - И-и-и два! Начали!

* * *

Он возвращался домой. По-прежнему горел дом, по-прежнему никто не тушил его. Впрочем, Генка сейчас ничего не замечал, он все время думал о несъеденной котлете и ячневой каше. Поймав себя на этих мыслях, он рассердился: «Опять я об еде! Нельзя о ней думать! Надо о другом». Вот идет штыковой бой. И он, Генка, врывается в немецкий блиндаж. На него бросаются два эсэсовца. Генка срезает их очередью из автомата. И тут он замечает третьего фашиста. Фашист стреляет! Мимо!

«Хенде хох!» - кричит Генка и наставляет на фашиста автомат. Гитлеровец поднимает вверх руки, и Генка благополучно приводит немца в штаб…

Когда Генка думал о подвигах, он переставал думать о еде. Но на этот раз ничего не получилось. Голод не оставлял его, а идти становилось труднее с каждым шагом. «Вдруг я не дойду до дому? - ужаснулся он.- Меня подберут и отвезут в госпиталь. А Тимка ничего не узнает. И подумает, что я съел его котлету…»

У самого дома Генка увидел дворника.

- Тетя Дуня, помогите мне подняться, - сказал он, чувствуя, как кружится голова.

- Айда, герой, под ручку! - произнесла без улыбки тетя Дуня.

Она проводила его до четвертого этажа и, ничего не сказав, тяжело ступая, медленно начала спускаться вниз.

Дверь в Тимкину квартиру оказалась открытой. Пробираясь по темному коридору, Генка с тоской подумал:

«Никогда мне не совершить подвига… никогда…»

«Хенде хох!» - кричит Генка и наставляет на фашиста автомат. Гитлеровец поднимает вверх руки, и Генка благополучно приводит немца в штаб…

Когда Генка думал о подвигах, он переставал думать о еде. Но на этот раз ничего не получилось. Голод не оставлял его, а идти становилось труднее с каждым шагом. «Вдруг я не дойду до дому? - ужаснулся он.- Меня подберут и отвезут в госпиталь. А Тимка ничего не узнает. И подумает, что я съел его котлету…»

У самого дома Генка увидел дворника.

- Тетя Дуня, помогите мне подняться, - сказал он, чувствуя, как кружится голова.

- Айда, герой, под ручку! - произнесла без улыбки тетя Дуня.

Она проводила его до четвертого этажа и, ничего не сказав, тяжело ступая, медленно начала спускаться вниз.

Дверь в Тимкину квартиру оказалась открытой. Пробираясь по темному коридору, Генка с тоской подумал:

«Никогда мне не совершить подвига… никогда…»

КОНЕЦ ДРАКОНА

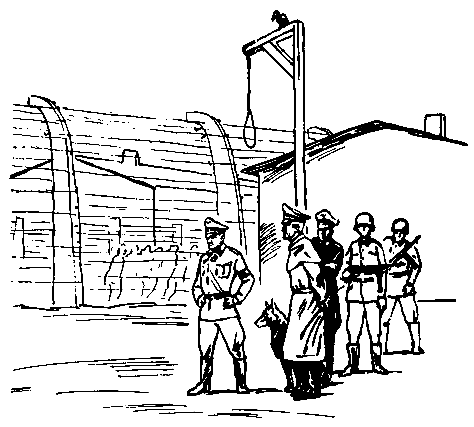

Как я бежал из плена - история длинная. При случае я расскажу ее. А сейчас расскажу только о том, как свела меня судьба с дядей Иваном и что случилось с нами в октябре сорок первого года. Столько лет прошло с тех пор, но многое живет в моей памяти так ясно, точно остановилось время и снова я школьник, а не учитель рисования. Было мне тринадцать лет, когда в деревню нашу, под Лугой, с воем и грохотом ворвались немецкие мотоциклисты. В рогатых стальных касках, в огромных очках-консервах, они носились по деревне точно бешеные, поливая огнем пулеметов притихшие дома, пустынные улицы и ошалевших от грохота деревенских собак. Они умчались, сгинули в дорожной пыли, оставив нам свою «власть» - двух предателей - полицаев. Я жил в просторной избе вдвоем с дедом, потому что отец мой воевал на флоте, а мать умерла перед войной. Двадцать пятого августа - я это число запомнил - объявили нам полицаи, что Гитлер взял Ленинград. А через день на дверях бывшего клуба появилась карикатура, нарисованная красным карандашом: на адмиралтейском шпиле, проткнутый насквозь, торчал Гитлер с перекошенной рожей. Под рисунком была надпись печатными буквами: «Фюрер в Ленинграде! Хайль!» Не знаю, как чертовы полицаи разнюхали, что я рисовал разные карикатуры в колхозной стенгазете. Они нагрянули к нам с обыском, все перерыли, перевернули, нашли пионерский галстук, фотографию моего отца - мичмана Балтийского флота - и красный карандаш. Этого было достаточно, чтобы избить деда до полусмерти, а меня упрятать в концентрационный лагерь под Веной. Лагерь был огромный - целый город. Во все стороны тянулись деревянные бараки, а в центре была большая площадь. На площади стояла виселица. По перекладине ее, переваливаясь с боку на бок, частенько разгуливала ворона. Никогда не забуду, как испугался я, увидев первых заключенных. Обросшие, грязные, они были одеты в одинаковые полосатые куртки и такие же полосатые штаны. И у всех на спине большой номер. Каждый шаг заключенных сопровождался глухим монотонным стуком. На их ногах вместо ботинок были деревянные колодки. На мой рост подходящих штанов и куртки не нашлось. Я закатал рукава и штанины, а в деревянные колодки напихал травы, чтобы они не сваливались на ходу. На спине моей куртки накрепко был пришит номер: 35211. Отныне я обязан был отзываться не на свое имя, а на номер: тридцать пять тысяч двести одиннадцать! Не человек, а номер!

* * *

Рядом со мной на нарах оказался заключенный номер тридцать две тысячи четыреста сорок. Я не мог сразу понять, стар он или молод, но все его звали дядя Иван, и я тоже стал звать его так. Дядя Иван был совсем плох. В плен он попал раненый, по дороге в лагерь бежал, но фрицы поймали его, избили, а потом вывернули назад руки и подвесили на крюк. Он висел, а кровь из незажившей раны капала и капала на грязный дощатый пол. Его сняли с крюка, окатили холодной водой и, когда он очнулся, заставили смывать с пола кровавые пятна. Особую ненависть к дяде Ивану почему-то питал помощник коменданта лагеря - Краузе. Он посылал дядю Ивана на самые тяжелые работы, за каждый пустяк наказывал и однажды натравил на него овчарку. После этого дядя Иван две недели лежал в лазарете. Работа в лагере начиналась в пять тридцать утра. Дядя Иван с напарником возил на строительство котлована цемент. А наша бригада строила кирпичный дом для эсэсовских офицеров. Я таскал по узеньким, шатким мостикам кирпич на площадку третьего этажа. Бригадиром у нас был гамбургский уголовник Отто. Он ограбил продовольственный склад и угодил за это в концентрационный лагерь. Отто изо всех сил старался выслужиться перед начальством. Он не расставался с дубиной и, не задумываясь, пускал ее в ход. Мне было всего тринадцать лет, но Отто требовал, чтобы на моей «козе» за спиной было не меньше кирпичей, чем у остальных. К полудню у меня подгибались колени, стучало в висках, но я, точно заводной, таскал и таскал проклятые кирпичи! На пятый день этой каторги, возвращаясь с работы, я свалился от слабости у самых дверей барака. Дядя Иван помог мне подняться, посадил на нары и, когда мы улеглись, впервые спросил меня, как я попал в лагерь. Я рассказал ему обо всем не таясь. Узнав, что я умею рисовать, дядя Иван посоветовал: - Скажи в канцелярии, что ты художник. - Зачем? - спросил я. - Может, у них найдется работа по рисованию. Все легче, чем таскать кирпичи на стройке. Не знал дядя Иван, какие беды принесет нам этот совет! Я заявил, что умею рисовать, и вскоре меня вызвал Краузе. По-русски он говорил неплохо, только изредка вставлял немецкие слова. - Это есть правда, что ты умеешь рисовать? - спросил Краузе. - Умею, - ответил я и тут же получил затрещину, от которой загудело в голове. - Как отвечаешь? - подняв удивленно белесые брови, заорал Краузе.- Я есть унтерштурмфюрер СС! А ну! Я буду спрашивать тебя еще один раз! Свинячий заморыш! Это есть правда, что ты умеешь рисовать? - Умею, господин унтерштурмфюрер… немного умею… - бормотал я, чувствуя звон в ушах. - Зо! Так! Завтра, после поверки, останешься в бараке. Завтра я буду давать тебе работа сам!.. Вечером я рассказал дяде Ивану о приказе Краузе. - Вот видишь, - сказал дядя Иван. - Будешь теперь рисовать для Краузе картинки… Разных там ангелочков, птичек, цветочки всякие… Немцы, брат, птичек любят, они цветики уважают нюхать… Утром в барак пришел Краузе. Он вытащил из папки свою небольшую фотографию. Потом вынул из кармана листок бумаги и положил рядом с фотографией. На листке я увидел изображение воинского немецкого ордена- железного креста. Я смотрел на Краузе и не понимал, что ему надо. - К вечеру изображай мой портрет на бумага! Крупно! Дизе орден нарисуешь на моя грудь. Вот сюда! - Краузе ткнул пальцем в свою фотографию.- Тебе понятно? - Мне нужна бумага, господин унтерштурмфюрер… Бумага и карандаш… Оказалось, Краузе все предусмотрел. Он вытащил из планшета два листа толстой бумаги, карандаш и резинку. - Чтобы к вечеру было готово! Дас ист майн бефель! Это есть мой приказ! И он ушел. Я так соскучился по карандашу и бумаге, что, забыв обо всем, рисовал какое-то время с упоением. Но это продолжалось недолго. Чей-то крик и близкий выстрел вернули меня к действительности. Холостых выстрелов здесь не бывало. Значит, одним заключенным в лагере стало меньше. И, скорее всего, стрелял Краузе. Краузе, которого я сейчас рисовал. Больше я не испытывал радости от того, что пальцы мои сжимали карандаш. Мне стало невыносимо стыдно, что я с таким удовольствием рисовал портрет фашиста. Сейчас я жалел, что сижу в бараке, а не таскаю вместе с другими кирпичи. Но я боялся Краузе. Он мог меня избить, покалечить, отправить в карцер. И я продолжал водить карандашом по бумаге… Через какое-то время я взглянул на рисунок и ужаснулся. С бумаги на меня смотрела карикатура на Краузе. Сам того не желая, я сделал широкий ноздреватый нос фашиста еще шире, и от этого он стал сплющенным, как у павиана. Толстая нижняя губа Краузе отвисла, и потому вид у него был дурацкий. Дурацкий, и вместе с тем страшный. Страшным он казался из-за глаз. Я нарисовал их круглыми, выпученными, непомерно большими. Схватив резинку, я поспешно стер свой опасный рисунок. Нужно было начинать все сначала. Теперь я работал медленно, очень медленно, стараясь сохранить полное сходство с фотографией. К вечерней поверке я закончил рисовать только голову. Краузе был в бешенстве: - Ты есть красный свинья! - орал он. - Я должен отправлять этот портрет майнен браут - моя невеста! Завтра есть день ее рожденья! Чтоб завтра все было готово! Иначе - строгий арест! Я знал, что это такое - строгий арест. Заключенного бросали на двадцать дней в темный сырой каземат, приковывали к полу короткой цепью и давали раз в три дня кусок эрзац-хлеба и кружку холодной воды. Заключенный умирал там через шесть - семь дней. Больше никто не выдерживал. Этот каземат мы называли «бетонный гроб». Впервые в жизни я пожалел, что умею рисовать. Я представил себе, как невеста палача получит мой рисунок, как станет хвастаться всем: «Вот какой у меня храбрый жених! Немало перебил он русских, если фюрер наградил его железным крестом!» Невыносимо было думать об этом!.. Но утром я снова взялся за карандаш. Через час-полтора все было готово. Тогда я отрезал от карандаша небольшой кусочек и заточил его. Потом оторвал половинку чистого листа, а на второй половинке сделал как попало набросок с фотографии Краузе, тут же разорвал его на мелкие клочки и бросил их на стол. Чистую половину листа и карандашный огрызок я спрятал в углубление, выдолбленное в деревянной колодке. Многие заключенные хранили так недозволенные вещи: самодельные ножички, иголки, чудом уцелевшие фотографии близких… Краузе остался доволен своим бравым видом. Особенно понравилось ему, что орден нарисован крупно и сразу бросается в глаза. - Сегодня можешь не выходить на работа, - милостиво распорядился Краузе. - Давай обратно карандаш и бумага. - Господин унтерштурмфюрер, вот карандаш, но один лист бумаги я испортил, у меня сразу не получилось. .. Нижняя губа его отвисла еще больше. - Ты есть лжец! - просипел он. - Куда ты дел один лист бумага? - Вот он, господин унтерштурмфюрер… - я показал на обрывки. Краузе схватил клочки и начал рассматривать их. На одном обрывке он увидел нос, на другом - орден, на третьем - кусок уха. Это успокоило его. Он сунул карандаш в карман, положил рисунок в планшет и вышел из барака. Я остался один. Какое счастье! Целый день, свободный от работы! К тому же, у меня теперь есть карандаш и листок чистой бумаги. И я задумал сделать подарок дяде Ивану. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. На работе он отставал от других, и за это его били. Он возвращался в барак, едва волоча ноги. Выхлебав миску баланды, дядя Иван валился на нары, но боль не давала ему уснуть. Тогда он заговаривал со мной. Я узнал, что до войны он работал на Сестрорецком заводе под Ленинградом, что отец его - тоже сестрорецкий рабочий - был дружен с Емельяновым, который прятал Ленина в семнадцатом году в шалаше. И еще я узнал, что дядя Иван коммунист, но ему удалось скрыть это от фашистов. Избитый, замученный, он все реже и реже заговаривал со мной. - Забили меня, Серега, - сказал он недавно.- В случае чего, сообщишь после победы на завод, как погиб бесславно Иван Громов… Я утешал его, но видел, что мои слова не приносят ему облегчения. И вот теперь я решил сделать ему подарок. Я был уверен, что он доставит дяде Ивану радость и хоть немного отвлечет его от мрачных мыслей. На этот раз я рисовал быстро и уверенно. Я и сам не подозревал, что так отчетливо помню снимок, который воспроизводил сейчас по памяти. Рисунок был готов задолго до вечерней поверки. И у меня оставалась еще четвертинка бумаги. Тогда я сделал второй точно такой же набросок - себе. С рисунка на меня смотрел рабочий в кепке. Из-под кепки выбивались взлохмаченные волосы. Просторное поношенное пальто на рабочем было распахнуто, виднелась черная косоворотка, застегнутая на одну пуговицу. Я взглянул на рисунок через узенькое отверстие сжатого кулака, и мне показалось, что человек в кепке смотрит на меня пристально, испытующе… С каким нетерпением ожидал я возвращения дяди Ивана! Когда он вошел в барак, я сразу понял, что его опять били. Он с трудом передвигал ноги, руки его бессильно повисли, голова была низко опущена. Ничего не говоря, он с трудом влез на нары. Я не решился заговорить о своем подарке. Все равно дядя Иван не смог бы рассмотреть рисунок в темноте. Нужно было дождаться утра. - Серега, - услышал я вдруг шепот дяди Ивана,- ты спишь? Я мотнул в темноте головой, точно он мог видеть это. Он, конечно, ничего не увидел, но почему-то догадался, что я не сплю. И так же шепотом продолжал: - Нет у меня больше сил терпеть… не дам больше над собой издеваться… Завтра прикончу Штамма и брошусь на проволоку… Все равно живым не выйти… хоть с пользой погибну… Мне стало страшно.

- Не надо так говорить, дядя Иван… Я вам подарок приготовил, а вы…

- Какой уж мне подарок?!.

- Вот увидите… я такое вам подарю… такое…

- Какое такое? ..

- Утром покажу…

- Ну спасибо. Только ни к чему мне нонче подарки. .. Он повернулся на бок и умолк.

Дядя Иван лежал так тихо, что даже его дыхания не было слышно. И поэтому я догадался, что он не спит: все мы спали беспокойно. Измученное тело и во сне продолжало болеть; заключенные стонали, вскрикивали, скрипели зубами, дышали тяжело и неровно.

Я знал, о чем думает сейчас дядя Иван. Лагерь был обнесен трехметровой колючей проволокой, а через проволоку пропущен электрический ток. Прикоснувшись к этой проволоке, человек падал мертвым.

«Скорее бы утро, - думал я. - Может быть, ему станет легче, когда он увидит…»

Наконец дядя Иван тяжело застонал и что-то невнятно пробормотал. Я понял: теперь и он спит…

Утром я сунул ему свернутый трубочкой листок:

- Посмотрите, когда рядом никого не будет…

В тот день на работе я все время думал о дяде Иване. Мне казалось, что теперь, после моего подарка, ему станет легче…

На поверке я увидел его. Голова его и теперь была опущена, но не так низко, как вчера. И походка была тверже…

По дороге в барак мы отстали от других, и он обнял меня за плечи:

- Спасибо тебе, Серега! Может, и верно… рано мне еще о смерти думать…

- Вы узнали его?

- Конечно… Только почему ты его таким нарисовал?

- Чтобы безопаснее… Если найдут при обыске… Я себе тоже такого нарисовал…

- Не надо так говорить, дядя Иван… Я вам подарок приготовил, а вы…

- Какой уж мне подарок?!.

- Вот увидите… я такое вам подарю… такое…

- Какое такое? ..

- Утром покажу…

- Ну спасибо. Только ни к чему мне нонче подарки. .. Он повернулся на бок и умолк.

Дядя Иван лежал так тихо, что даже его дыхания не было слышно. И поэтому я догадался, что он не спит: все мы спали беспокойно. Измученное тело и во сне продолжало болеть; заключенные стонали, вскрикивали, скрипели зубами, дышали тяжело и неровно.

Я знал, о чем думает сейчас дядя Иван. Лагерь был обнесен трехметровой колючей проволокой, а через проволоку пропущен электрический ток. Прикоснувшись к этой проволоке, человек падал мертвым.

«Скорее бы утро, - думал я. - Может быть, ему станет легче, когда он увидит…»

Наконец дядя Иван тяжело застонал и что-то невнятно пробормотал. Я понял: теперь и он спит…

Утром я сунул ему свернутый трубочкой листок:

- Посмотрите, когда рядом никого не будет…

В тот день на работе я все время думал о дяде Иване. Мне казалось, что теперь, после моего подарка, ему станет легче…

На поверке я увидел его. Голова его и теперь была опущена, но не так низко, как вчера. И походка была тверже…

По дороге в барак мы отстали от других, и он обнял меня за плечи:

- Спасибо тебе, Серега! Может, и верно… рано мне еще о смерти думать…

- Вы узнали его?

- Конечно… Только почему ты его таким нарисовал?

- Чтобы безопаснее… Если найдут при обыске… Я себе тоже такого нарисовал…

* * *

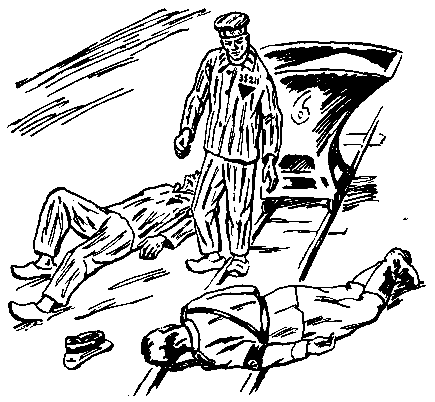

Беда грянула через несколько дней. Мы вернулись в барак после вечерней проверки и собрались спать, как вдруг в барак вошел верзила эсэсовец - унтер-офицер Штамм, по прозванью Дракон. Его рысьи глазки так и шныряли по сторонам. Все поняли - будет беда: Штамм ищет, к чему бы придраться. Взгляд его, остекленев, уперся в ноги дяди Ивана. На его колодках были комья грязи. Входя в барак, дядя Иван забыл вытереть ноги. Ни слова не говоря, Дракон ударил его кулаком. Дядя Иван упал. Мы бросились к нему, чтобы помочь подняться. - Назад! - заорал Штамм. - Назад! Пусть грязный русский свинья лижет языком этот грязь! Дядя Иван медленно поднялся. Втянув голову в плечи и подавшись всем телом вперед, он двинулся на Дракона. В наступившей тишине мы услышали его глухой голос: - Я тебя, погань ползучая… Я тебя… Его отделяли от Штамма всего три-четыре метра. Все замерли - сейчас он набросится на фашиста - и тот пристрелит его. Я схватил дядю Ивана за руку, но тут же получил такой удар от Штамма, что отлетел в угол. Следующим ударом Дракон опять свалил дядю Ивана. Потом он набросился снова на меня. Он сорвал с моей ноги тяжелую колодку и бил меня ею по голове, осыпая бранью, Я корчился под ударами, прокусил себе губу, чтобы не кричать, и все-таки закричал. И вдруг удары прекратились. Несколько секунд я лежал, ожидая удара, и наконец решился открыть глаза. Дракона в бараке не было. Моя колодка валялась на полу… Товарищи подняли меня и положили на нары. Я со стоном вытянулся. Рядом со мной лежал дядя Иван… Утром, преодолевая боль, я потянулся за колодками. Какой-то добрый человек поставил их к моему изголовью. Как всегда, прежде чем надеть колодки, я сунул палец в тайничок. Палец вошел в пустоту. Ни карандаша, ни бумаги там не было. Я схватил вторую колодку, но рисунка не было и там. Рисунок исчез.

* * *