[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Угль, пылающий огнем

Российский государственный гуманитарный университет Мандельштамовское общество Кабинет мандельштамоведения научной библиотеки РГГУ Записки Мандельштамовского общества Том 15

Семен Липкин «Угль, пылающий огнем…»

Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка

Москва 2008

УДК 821.161.1 ББК 83.3(2 Рос-Рус)6я 43 СЗО

Редакционная коллегия:

О. Лекманов, И. Делекторская, Д. Мамедова,

П. Нерлер (гл. редактор), Н. Поболь, Ю. Фрейдин

Составители: П. Нерлер, Н. Поболь, Д. Полищук

Художник М. Туров

© Российский государственный ISBN 978-5-7281-0925-9 гуманитарный университет, 2008

Записки Мандельштамовского общества Том 15

Семен Липкин «Угль, пылающий огнем…»

Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка

Москва 2008

УДК 821.161.1 ББК 83.3(2 Рос-Рус)6я 43 СЗО

Редакционная коллегия:

О. Лекманов, И. Делекторская, Д. Мамедова,

П. Нерлер (гл. редактор), Н. Поболь, Ю. Фрейдин

Составители: П. Нерлер, Н. Поболь, Д. Полищук

Художник М. Туров

© Российский государственный ISBN 978-5-7281-0925-9 гуманитарный университет, 2008

От составителей

Материалы, собранные в настоящем издании, распределены между двумя большими частями. В первую вошли избранные произведения самого поэта, во вторую — избранные произведения о нем и его творчестве. Открывается первая часть воспоминаниями Липкина об О. Э. Мандельштаме, одним из лучших мемуарных очерков о поэте. Его заглавие дало имя всему сборнику, выходящему в серии «Записки Мандельштамовского общества». Второй и третий разделы книги составили стихи С. И. Липкина (они предварены вступительным словом И. Л. Лиснянской), а также статьи и очерки поэта, в том числе заметки из рабочих тетрадей. Всех их объединяет то, что они или не входили в прижизненные авторские сборники, или не публиковались вовсе. В четвертый раздел вынесена избранная переписка С. И. Липкина, в частности с В. Гроссманом, Е. Макаровой, А. Солженицыным, М. Фаворской и Л. Чуковской. В эту же часть включен и раздел, состоящий из интервью с С. И. Липкиным, данных им различным массмедиа на протяжении многих лет. Все разделы первой части выдержаны в условно-хронологическом порядке. Вторая часть открывается разделом, состоящим из мемуаров и статей общего содержания, посвященных жизни и творчеству Липкина в целом. Среди авторов раздела — С. Аверинцев, В. Аксенов, И. Бродский, М. Ватагин, М. Гейзер, Н. Иванова, П. Крючков, И. Лиснянская, Е. Макарова, П. Нерлер, Р. Полищук, С. Рассадин, А. Солженицын, Е. Степанян, О. Чухонцев и другие. Большинство мемуарных материалов сборника было написано по просьбе составителей специально для настоящего издания. В раздел вошли также статьи по поводу 90-летия поэта, отмечавшегося в сентябре 2001 г., а также отклики на его смерть. Если первая часть сборника представляет главным образом творчество Липкина последнего десятилетия, то вторая дает коллективный панорамный портрет писателя с удивительной творческой судьбой, участвовавшего в литературном процессе на протяжении почти семи десятилетий. Даты и источники материалов приводятся в конце каждого из них. П. Нерлер, Н. Поболь, Д. ПолищукСемен Липкин «УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ…» Об Осипе Мандельштаме

«УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ…» Воспоминания

Ранней осенью 1931 г. я во второй раз в жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла на Чистых прудах. Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) показалось мне помолодевшим от загара — обычно он выглядел старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выражение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. Я обрадовался тому, что он узнал меня. Услыхав, что я учусь на химическом факультете, он сказал: «Теперь вы стали благополучным советским студентом». Странная фраза должна быть объяснена. Стипендия была крохотная, в общежитии на Стромынке, в бывшем Вдовьем доме, мы жили в комнатах по шесть-восемь (а то и больше) человек, уже была в стране введена карточная система, в столовой над каждым счастливцем, успевшим воссесть за тарелкой, томился напряженно ожидавший своей очереди, не хватало вилок и ложек (ножей не давали), чаем у нас назывался просто кипяток, — и все это Мандельштам называл благополучием? Надо его понять. У студентов был быт, у Мандельштама быта не было. Студенты были веселы, молоды, здоровы, твердо верили в то, что живут как надо, что лучшее — впереди, а Мандельштам жил неуверенно и вряд ли знал, что впереди. Конечно, он догадался, что я хочу прийти к нему со своими стихами (прямо сказать об этом я не посмел), и он был так внимательно добр, что дал мне свой адрес, новый, не на одной из Бронных, где я у него был в первый раз, а поблизости от Чистых прудов, если не ошибаюсь, в Старосадском переулке, назначил день, час. Я с отроческих лет восхищался им. Стихи новых поэтов тогда к нам в провинцию доходили редко, книг почти не было, хотя в то же время «Версты» Цветаевой и «Тяжелую лиру» Ходасевича я приобрел на развале за гроши. О Мандельштаме я узнал от Багрицкого, моего старшего земляка и наставника. «Я лечу свою астму, читая вслух Мандельштама», — как-то сказал мне Багрицкий, великолепно знавший и благоговейно любивший русскую поэзию. Я не расставался с книгой Мандельштама «Стихотворения», выпущенной Госиздатом в кирпичного цвета переплете. А до этого мне на глаза попался «Лёт» — сборник произведений советских поэтов и прозаиков о первых шагах отечественной авиации, и в сборнике неожиданно оказалось стихотворение Мандельштама «Ветер нам в утешенье принес…», весьма условно соответствующее заданию сборника, и меня поразили ассирийские крылья стрекоз. Я не мог сказать толком, в чем была причина моего преклонения перед Мандельштамом, преклонения почти молитвенного. Мне нравилось как будто совсем другое — ясность, строгость, точность, 19‑й стихотворный век ценил выше 20‑го, а в 20‑м недосягаемыми образцами казались мне Бунин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чудное, волшебное — «не радость, а мученье» — властно притягивало меня к Мандельштаму, и строки, которые я не понимал, были еще притягательнее, чем строки, мне понятные, хотя футуристической зауми я уже тогда терпеть не мог. Как-то в журнале «Молодая гвардия» сотрудник познакомил Мандельштама с рифмованным самотеком, и Мандельштам отметил мое, присланное из Одессы, стихотворение «Пригород», я получил от поэта ободряющую открытку, приглашение присылать ему стихи, и, таким образом, у меня возникла возможность, когда я вскоре приехал в Москву, попасть к нему. Мандельштамы жили не то у родственников, не то снимали комнату. Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные стопки. О первой, самой большой, он ничего не сказал: значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, указывал на неправильные ударения, банальности, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. Об одном, со сложным строфическим построением, сказал: «Здесь хороши только эти ое, ое (рифменные окончания), напоминают Белого». Другое прочел дважды, пристально, вскинув длиннейшие, раввинские ресницы, посмотрел на меня, — стихотворение называлось «Петр и Алексей», — сказал: «Концепция, того-этого, не стала стихом. И после словесных открытий Тынянова уже нельзя так писать на темы русской истории». Вот как он разобрал начальную строфу:МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК

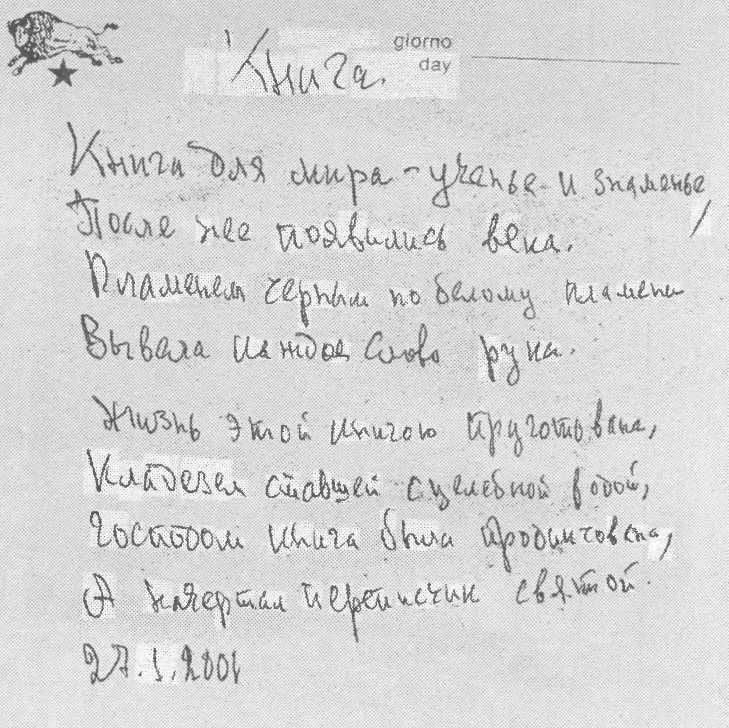

С. Липкин 1962

Стихотворения, не входившие в сборники

«Когда человек умирает, / Изменяются его портреты», — писала Ахматова. В обыденном смысле несколько изменился и портрет Семена Липкина. Трудно было бы себе представить, что педантичный, предельно аккуратный, неукоснительно соблюдающий распорядок дня, знающий место каждому предмету, никогда ничего не ищущий, поскольку ничего не теряющий, Семен Израилевич оставит после себя такой неупорядоченный архив. Вот уж, действительно, он как бы вторил Пастернаку: «Не надо заводить архива, / Над рукописями трястись». Но стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», как мне думается, мог написать только знаменитый поэт. Совсем иначе складывалась поэтическая судьба Липкина. Его многие годы знали и почитали как переводчика эпосов народов СССР и классической поэзии Востока. А его оригинальные стихи, едва начав, прекратили печатать в начале 1930‑х годов, да и опубликовано было к тому времени всего несколько стихотворений. Как оригинальный поэт Липкин был известен лишь узкому кругу литераторов. Талант его оценили в его юные годы Багрицкий и Мандельштам, а в зрелые — Ахматова, Заболоцкий, Платонов и Василий Гроссман. Борис Слуцкий, любивший поэзию Липкина, способствовал выходу в свет его первого сборника «Очевидец». Эта книга вышла в крайне урезанном виде в 1967 г., когда поэту было уже 56 лет. Да и могло ли в те годы издательство «Советский писатель» издать в достаточном объеме произведения поэта, религиозного с детства и, возможно, в силу этого говорящего о мире, времени и о себе открыто и ясно? Семен Израилевич и в частных разговорах всегда подчеркивал, что не терпит в изящной словесности темнот и туманностей, не признает таинственностей, ибо сама по себе поэзия есть тайна. В начале 1980 г. Семен Липкин в связи с участием в неподцензурном альманахе «Метрополь», в знак протеста против исключения молодых составителей альманаха Евгения Попова и Виктора Ерофеева из Союза писателей, вышел из этого Союза. Судьба круто изменилась как в худшую, так и в лучшую сторону. С одной стороны, запрет на профессию, всякого рода преследования и гонения. С другой — неслыханное счастье: наконец-то выходят в свет, пусть и за океаном, его стихи и поэмы! Издательство «Ардис» в 1981 г. издает «Волю», составленную Иосифом Бродским, в 1984 г. еще один поэтический сборник — «Кочевой огонь». А в 1991 г., слава Богу, уже на родине увидело свет избранное Липкина «Письмена». И как был счастлив Семен Израилевич, когда в 2000 г. издательство «Возвращение» напечатало «Семь десятилетий» — почти все, что он к тому времени написал стихами за 70 лет жизни. Ныне издательство «Время» подготовило свод поэзии Семена Израилевича, названный, как и его первый сборник, «Очевидец». Но эти стихи, представленные читателям «Знамени», войти в книгу уже не успеют: «Очевидец» к началу 2005 г. уже, надеюсь, будет на прилавках книжных магазинов. Здесь я не стану говорить о прозе Липкина. Но о том, как мечтал Семен Израилевич о переиздании его прозы — художественной и мемуарной, не упомянуть просто не в силах. А вдруг какой-нибудь издатель прочтет это мое предисловие и захочет переиздать в двух томах прозу Липкина?! Но вернусь к разговору об архиве, как бы изменившем портрет поэта после его жизни. Никаких дневников. Несколько записных книжек, где стихи разных лет перемежаются короткими записями адресов и телефонов, а также краткими дорожными заметками и рассуждениями. На осенние пожелтевшие листья похожи и кипы плохо, вразнобой собранных машинописных страниц, некоторые — от руки. Такое впечатление, что Семен Израилевич относился к своим стихам спустя рукава, ничуть себя как поэта не ценил. Но это впечатление разрушают не только, скажем, строка-заклинание своей поэзии «Чтобы остаться как псалом» или же скромное «Я всего лишь переписчик: / Он диктует — я пишу». Но кто диктует? Господь Бог! А к Нему и, значит, к Его переписчику Липкин не мог относиться несерьезно. О том, как серьезно относился поэт к написанному им, свидетельствуют и разбросанные по разным папкам многочисленные оглавления книжек, которые он составлял с юношеских лет. Однако ни одной рукописной книжки не осталось. Эта же публикация выбрана из разных по годам записных книжек и уцелевших страниц. Многие стихи, указанные в оглавлениях, наш драгоценный поэт и вовсе не сохранил. Казалось бы, именно тот, кого так долго не публиковали и кто был в повседневности тщательно аккуратен, должен был с особым тщанием сохранять свои рукописи и трястись над ними. Так не случилось. Это в основном касается стихов раннего периода. Почему? И можно только предполагать, что именно из отчаянья, из неверия в то, что стихи когда-нибудь дойдут до читателя. В записной книжке военных лет нашлось дивное лирическое стихотворение «На пароходе». Семен Израилевич, прошедший всю войну от Кронштадта и Сталинграда, в начале 1967 г., когда мы встретились с ним на всю жизнь, много говорил мне о своей давней фронтовой любви, но этого стихотворения мне никогда не показывал. Что же касается неопубликованных стихов 1980–1990‑х годов, то он их, видимо, просто забыл отдать в печать, занятый своей прозой и увлеченный переводом древнейшего эпоса «Гильгамеш». И я их непростительно запамятовала, ведь каждое, свежеиспеченное, как выражался Липкин, стихотворение он мне тут же прочитывал по нескольку раз. Писал же Семен Израилевич чаще всего на ходу, обкатывал строки в уме, а уж потом переносил на бумагу. Еще он рассказывал мне, как ему пишется: стихотворение виделось (именно «виделось») сразу и целиком, он почти точно знал, сколько будет строф, и работа над словом происходила уже внутри увиденных строф и услышанной музыки. Господь даровал Семену Израилевичу длинную жизнь и долгую муку непечатанья. ИЛ. Лиснянская Публикуется по изд.: Знамя. 2005. № 2.1 * * *

1928

2 В БОЛЬНИЦЕ

1929

3 * * *

<1929>

4 ВТОРОЙ ПОХОД

<10.1929>

5 НА СТРОЙКЕ

<Не позднее 1929 г.>

6 СЛЕПОТА

<Конец 1920‑х — начало 1930‑х годов>

7 ДЕРЕВНЯ

8 ГОРОДУ НА МОРЕ

1931

9(*) ОСЕНИ

1932

10 В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ

1932

11 РУЧЬЮ

1932

12 * * *

1932

13 МУЗЫКА

1933

14 НОЧЬ ПЕРЕД ЭВАКУАЦИЕЙ

Воспоминание

<1934>

15 МИР

1934

16 ПИСЬМО В СТОРОНУ ПОНТА

Михаилу Скалету Долго беседу веду с любезными сердцу друзьями.Овидий. Письма с Понта

1935

17 НА ПАРОХОДЕ

20.08.1941. Кронштадт

18 ВОЗВРАЩЕНИЕ

22.08.1941

19 ПОСЛЕ ИНФАРКТА

1957

20 ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

30.6.1967

21 ИННЕ

1979

22 ЛИПА

09.08.1979

23 * ЧИТАЯ ЛЬВА КОПЕЛЕВА

17.10.1979

24 * * *

<1980‑е>

25 * * *

03.05.1980

26 * * *

27.05.1980

27 СУМАСШЕДШИЙ

05.06.1980

28 (*) ЛИК

14.07.1980

29 * * *

05.10.1980

30 ЕЛЬ В ОКНЕ

22.01.1981

31 НОЧНАЯ ТЬМА

07.03.1981

32 В гостинице

15.08.1981

33 СОНЕТ КЛАРЕ

11.10.1981

34 ВДВОЕМ

04.11.1981

35 Я ЦАРЬ, Я РАБ…

20.11.1981

36 (*) НЕСКОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЙ

1

2

3

16.11.1983

37 НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

При реках Вавилона сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе.Псалом 136

03.05.1986. Красновидово

38 РАСПАД

09.05.1986. Красновидово

39 * * *

<1989>

40 * * *

<1990>

41 ПЕРЕД БОЕМ

<1990>

42 ЗАКАТНАЯ СВЕЧА

<1990>

43 (*) НА СМЕРТЬ А. Д. САХАРОВА

1991

44 КЕСАРИЯ

21.04.1991

45 ПРЕДКИ МАСТЕРОВ

02.05.1992. Переделкино

46 ТРИ ДОЧЕРИ

08.06.1992. Переделкино

47 ***

02.10.1992

48 НИКОГДА

11.04.1993. Переделкино

49 (*) АТЛАНТИДА

22.04.1993. Переделкино

50 ТРИ БАБКИ

07.04.1994. Переделкино

51 МОГИЛЕВ

19.04.1995. Переделкино

52 (*) ЛИТЕРАТУРНАЯ ПУТАНИЦА

19.06.1996. Переделкино

53 (*) СУД

11.08.1996. Переделкино

54 СРЕДИ МОГИЛ

<1997>

55 У ФИНСКОГО ЗАЛИВА

<1997>

56 (*) ЛЕТО БУДУЩЕГО ГОДА

10.12.1997

57 ДРОБЬ

23.12.1997

58 ЗЕМНАЯ ЗВЕЗДА

Безмолвье твоего лица.Оссиан

06.12.1997

59 (*) ТАМАРЕ ИВАНОВОЙ

04.02.1998

60 (*) ДРЕВНИЙ ЗАКОН

25.02.1998

61 ВОЗРОЖДЕНИЕ

27.05.1998

62 ***

21.07.1998

63 ***

27.08.1998. Переделкино

64 ***

<1999>

65 БАШНЯ

<1999>

66 ЛОРД

16.05.1999. Переделкино

67 ***

12.07.1999

68 ***

10.08.1999

69 ТЕЛЕФОН

19.08.1999

70 ШКОЛА

Рассказ учительницы

19.08.1999

71 ОДНО МГНОВЕНЬЕ

29.08.1999

72 ***

19.09.1999

73 ОСЕННИЙ САД

03.10.1999

74 ПЕСОК

28.10.1999

75 ***

02.11.1999

76 ОТОШЕДШИЕ

01.12.1999

77 Перевод Из Лиджи Инджиева РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ БУДДЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Статьи и выступления

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА (Джангар. Калмыцкий народный эпос)

В 1936 г. редакция альманаха «Творчество народов СССР» предложила мне сделать стихотворный перевод довольно большого отрывка из неизвестного мне прежде калмыцкого эпоса «Джангар». Речь шла о вступлении к «Песни о походе против лютого хана Хара Киняса». Новый, самобытный мир открылся мне при чтении подстрочного перевода. Степи и луга с их странными деревьями, травами и цветами; сказочная архитектура дворцов-кибиток; образы и сравнения, такие реальные и неожиданные; богатыри, рассевшиеся семью кругами на пиру, — отважные, сильные, мудрые; удивительная страна Бумба, — поэзия, исполненная красоты нам не знакомой, но нам не чуждой, своеобразной, но не экзотической, — все это заняло все мои помыслы, перевод «Джангара» стал моей заветной мечтой. Калмыцкого языка я не знал. Имел я довольно смутное представление и об истории калмыков, их обычаях. При таком невежестве нельзя было ограничиться одним подстрочным переводом. Я начал изучать труды историков и путешественников — Пальмова, Грумм-Гржимайло, Иакинфа Бичурина, Палласа и других; познакомился со «Сравнительной грамматикой монгольского письменного языка» Б. Я. Владимирцова (калмыцкий язык входит в группу монгольских языков), со «Строем халха-монгольского языка» Н. Н. Поппе; впоследствии прочел (в рукописи) интереснейшее исследование С. Козина о дате возникновения «Джангариады»; несомненный налет буддийской, тибетско-индийской культуры, лежащий на эпосе, вызвал необходимость познакомиться — хотя бы в общих чертах — с основами буддизма, в особенности с его ламаистским истолкованием. Мне посчастливилось: моим чтением руководил калмыцкий писатель Баатр Басангов, страстный поклонник «Джангариады», знаток истории, обычаев, устного творчества родного народа. Общение с ним увеличило запас сведений, почерпнутых мной в литературе. Постепенно все ясней и ясней вырисовывались передо мной очертания «Джангариады», но по-прежнему оставался загадочным ритм поэмы. Сколько я ни вчитывался в латинскую транскрипцию подлинника, я никак не мог уловить стихотворного размера. Мне часто казалось, что эпос написан не стихами, а прозой. Это впечатление усиливалось незначительным количеством гласных. Высказывания же ученых по этому вопросу оказались крайне противоречивыми, — до сих пор еще изучение калмыцкого стиха находится в зачаточном состоянии. Однако со слов своих калмыцких друзей я знал, что имеются народные певцы, джангарчи, исполняющие различные варианты «Джангара» в сопровождении домбры. Выяснилось, что стихотворный размер эпоса можно определить только с их помощью. Я поехал в Калмыкию. Калмыцкие степи раскинулись между двумя историческими путями: между Кавказом и Волгой. Из Астрахани переправляются через Волгу на пароме верблюды, автомобили и кони, впряженные в подводы. Автомобиль часами несется вдоль ковыля, который в эпосе с поразительной точностью назван коленчатым… Всюду — и в улусных центрах, и в маленьких аймаках — убеждался я в горячей любви калмыков к своему поэтическому творению. «Оказывается, и в Москве знают о нашем „Джангаре“», — говорили мне колхозники, но в голосах слышалась удовлетворенность, а не удивление. Недалеко от Хулхуты у нас лопнул скат, и мы провели несколько часов в дорожной будке. Там за длинным узким столом сидели чабаны, рабочие дорожной бригады, шоферы и пили калмыцкий чай. Когда мой спутник спросил, где здесь живет поблизости хороший джангарчи, все рассмеялись. «Каждый из нас — джангарчи», — сказал водитель грузовой машины и запел главу о «Савре Тяжелоруком». Все присутствующие, как бы соревнуясь, исполнили свои любимые места из «Джангара». Тогда же один маленький старик в островерхой барашковой шапке рассказал нам легенду о создании калмыцкого эпоса. В драгоценное изначальное время, когда степь успокоилась после топота могучих коней, когда были подавлены все враги Бумбы, Джангар и его богатыри заскучали. Не стало сайгаков, чтобы поохотиться на них, не стало соперников, чтобы помериться с ними силою. Скука, как туман, вползала в страну Бумбы. Тогда, неизвестно откуда, появилась женщина, но еще не жена, и была она великой красоты. Она вошла в кибитку, где восседали семь богатырских кругов, и круг старух, и круг стариков, и круг жен, и круг девушек, — и запела. Запела она о подвигах Джангара и его богатырей, об их победах над несметными врагами, о Бумбе, стране бессмертия. От теплоты ее голоса рассеялась скука, как туман под лучами солнца. Так родилась «Джангариада». Богатыри, слушая ее, становились снова веселыми и жизнелюбивыми, и нойон Джангар приказал им заучить эту песнь. С той поры появились джангарчи, над вечно зеленой землей Бумбы зазвенела песнь победы, — поют ее и поныне. Много в калмыцкой степи можно услышать таких легенд, да это и неудивительно: долгие годы «Джангариада» была для калмыков не только литературным произведением, но и символом их национальной гордости, их источником сил, их утешением… Вслушиваясь в исполнение джангарчи Ара Човаева, Дава Шавалиева и других, я стал различать плавный, пусть не похожий на европейские стихи, ритм. Почему же я не улавливал его при чтении? В калмыцком языке слово имеет два ударения: главное, падающее на первый слог, и второстепенное, музыкальное, падающее во многих случаях на последний слог. В письменной литературе, как и в обыденной речи, ударение всегда падает на первый слог, а остальные гласные произносятся кратко, чаще вовсе не произносятся. Я уже писал, что меня поразило при чтении оригинала незначительное количество гласных; согдавалось впечатление, что поэма сложена не стихами, а прозой. Если же прочесть «Джангар» так, как его исполняют джангарчи, — пользуясь музыкальным ударением, падающим во многих случаях главным образом на конец строки, на последний слог, то неударные гласные обретут ясность и силу, и прозаическая, казалось бы, строчка зазвучит, как стихотворная. Сопоставление записей, сделанных со слов различных джангарчи, привело к выводу, что стих «Вступления» и первых восьми песен состоит из восьми-девяти слогов (хотя встречаются строки и с большим и меньшим количеством слогов), а стих последних четырех песен состоит из 11–13 слогов. Так в основу русского перевода легла музыкальная мелодия «Джангариады». Оригинальна и калмыцкая рифма. В эпосе преобладает анафора, т. е. стихи начинаются на одну и ту же букву или группу букв. В русском языке такая рифма читателем почти не ощущается; анафора как основная система рифмовки не свойственна русскому стихосложению. Поэтому в переводе анафора заменена знакомой нам концевой рифмой, но чтобы читатель получил представление о звучании калмыцкого стиха, нередко применяется и анафора, не исключающая, однако, концевой и даже внутренней рифм, например: БУрый ЛЫСКО ВСПРЫГНУЛ вдруг, БУдто ИСКРА ВСПЫХНУЛ вдруг… ЛЮДи не знали в этой стране ЛЮТых морозов, чтоб холодать, ЛЕТнего зноя, чтоб увядать… ШЕСТИ крепостей разрушил врата, ШЕСТЫ сломал сорока пик. Чтобы читатель не только видел, но и слышал анафорическую рифму, я решил как можно чаще рифмовать начальные слова строк, например: БЛАГОУХАННАЯ, сильных людей страна, ОБЕТОВАННАЯ богатырей страна. В «Джангариаде» часто встречаются редифы, т. е. повторы одного слова или группы слов в нескольких строках. В этих случаях в переводе рифма поставлена перед повтором, например: Что тебе, желанная, дать, Что тебе в приданое дать? БУДда свидетель: верные воины мы. БУДем ли, наконец, удостоены мы… Стремился я передать и свойственную стиху «Джангариады» аллитерацию (повторение одинаковых звуков): РЕШИл он: ШИРЕ на целый аРШИн… Естественно теперь задать вопрос: если переводчик передаст абсолютно точно смысл каждой строки подлинника, воссоздаст его форму, проявит изобретательность при передаче трудно переводимых выражений, — можно ли утверждать, что перевод будет удачным? Нет. Перевод можно считать удачным только тогда, когда он воспроизведет и то обаяние, которое оказывает оригинал на читателей. Это обаяние нужно искать во всем: и в рифме, и в ритме, и в словаре оригинала, и в синтаксисе, и — это, может быть, самое главное — в живой интонации стиха, которую научил нас слушать Владимир Маяковский. Пусть читатели судят, насколько мне удалось разрешить эту задачу, но должно отметить, что все благоприятствовало моей работе. Прежде всего я слушал древнюю калмыцкую поэму из уст ее авторов, ибо как же иначе назвать джангарчи, этих народных певцов, исполняющих одни и те же главы, но каждый раз только в своих, отмеченных личным дарованием, вариантах! Я наблюдал, какой мимикой сопровождались отдельные места эпоса и как они воспринимались слушателями. Было необычно и то, что моя работа, работа молодого литератора, заинтересовала целый народ, я получал письма от рыбаков и табунщиков, от представителей калмыцкой интеллигенции, — письма критикующие, ободряющие, советующие… Отдельные главы, эпизоды, монологи переводил я несколько раз заново. Появление нового джангарчи, нового, более яркого варианта какой-нибудь из глав «Джангариады» вызывало соответствующие изменения в переводе. Вдохновенные гравюры В. А. Фаворского уточняли мое представление об одежде богатырей, об их доспехах, о снаряжении коней, об убранстве кибиток, о древней утвари. Пользуюсь случаем, чтобы принести благодарность редакторам С. Я. Маршаку, Баатру Басангову и Е. С. Мозолькову. Публикуется по изд.: Джангар. Калмыцкий народный эпос / Пер. Семена Липкина. Худ. В. А. Фаворский. М.: Худож. лит., 1940. С. 11–14.ГРАВЮРЫ «ДЖАНГАРИАДЫ»

Старый богатырь, вождь племени, держа в руках плеть, сидит на траве. Он в голубом кафтане, и седина его тоже стала голубой от движения времени, от дряхлости. За его спиной — табун одномастных коней, стадо быков — его труд, его богатство, а впереди, перед его глазами, — будущее, мы, читающие книгу о нем. Таким изобразил его художник, сделав сначала — до гравюры — множество рисунков со знакомого мне старика сторожа при складе на элистинском базаре. Как угадал художник в нем то, что, думается, сам старик и не ощущал в себе? Это и есть единственно верный путь искусства — от повседневного к прекрасному. Тогда-то становится ясно, чем привлекло к себе внимание В. А. Фаворского лицо этого, казалось бы, ничем не примечательного старика. И теперь — после Фаворского — вспоминаешь, каким пристальным был пытливый взгляд узких, уже выцветших глаз, как бы заглядывающих вам в душу. Сколько лиц, сколько мест вижу я, когда смотрю на гравюры «Джангариады»! Хорошо помню того загорелого, широкоплечего калмыка, каспийского рыбака, с которого написан богатырь Хонгор, Алый Лев, и ту молоденькую актрису с некрасивым умным лицом, которая изображена на гравюре в качестве мудрой Заидан Герел, и то местечко в степи около Яшкуля, которое, возродившись в душе художника, стало фронтисписом к вступлению. Вспоминаются мне и наши поездки по калмыцкой степи, и в особенности одна такая поездка летом, когда трава сгорела и волны песка двигались навстречу нашей машине по сухой и, казалось, очень твердой земле, но так только казалось, а на самом деле мы вскорости попали в ерик, и машина надолго в нем застряла, и мы ее толкали вчетвером: и водитель, и Баатр Басангов, и я, и уже тогда седобородый Владимир Андреевич Фаворский в старенькой чистой парусиновой толстовке, из бокового кармана которой выглядывали толстый карандаш и дерматиновый потертый очечник. Машина наконец вырвалась из соленого вязкого плена, сумерки широко, полно и густо легли на половину видимой степи, а другая половина еще насквозь золотилась дневным червонным золотом, и на небе одновременно зажглись круг солнца и круг луны. — Видите, — сказал Владимир Андреевич, — на буддийских иконах тоже бывают одновременно и солнце и луна, считают, что это условность, а какая же это условность — вот они два круга на небе. Заночевали мы, не помню уже в каком селении — или то было отделение совхоза? Хозяева дома, твердо соблюдая обычаи калмыцкого гостеприимства, сперва угостили нас маханом и чаем, а потом уже спросили, кто мы. Пришли соседи, и в кибитке запахло особенным ароматом степного жилья — кизячным дымом, овцой, перегнанным молоком. Владимир Андреевич был удивительно хорош с простыми людьми, потому что естествен. Когда перед маханом выпили по чарочке «тепленького» — водки из молока, — Владимир Андреевич произнес нечто вроде тоста: — Вы, калмыки, сначала показались мне чудными, а теперь кажетесь чудными. И все с удовольствием смотрели на то, с каким непритворным удовольствием московский профессор, зурач, пьет золотистый калмыцкий чай, о котором поэтесса сказала, что вкус его зависит от той, кто этот чай приготовил. Владимир Андреевич, взявшись за иллюстрации к национальной эпической поэме, изучил довольно-таки обширную литературу о калмыках, о монголах, о буддизме. Книгами его снабжал Баатр Басангов. Фаворский полюбил степной народ так, как может полюбить русский, чье сердце чисто и радостно открыто всему человечному в человеке. И как бы смущенно, что ли оправдываясь, объясняя эту любовь, говорил: — Пушкин целые страницы выписывал из Иакинфа Бичурина, из разных книг по истории калмыков. И сказочка, которую сказывает у него Пугачев в «Капитанской дочке», — калмыцкая. Осталось в моей памяти и такое его мимолетно произнесенное высказывание: — Неправильно говорят, что степь однообразная. Степь разная. Иная в «Слове о полку Игореве» (он делал ударение на первом слоге — пблку), иная она у Чехова, иная у калмыков. Мы часто, на протяжении нескольких лет, встречались с ним и его учениками во время общей работы над «Джангариадой». Учеников своих он всегда хвалил, появились у него и ученики-калмыки, среди которых он выделял безвозвратно ушедшего Ивана Нусхаева, а о своем сыне Никите говорил с какой-то лукавой гордостью: — Есть такие, что считают: сын, мол, отца превзошел! Нет сына, он пал на фронте, нет и пережившего его отца… Я приходил к ним на квартиру на улице Кирова, подъезд был в глубине двора. На высоком этаже, с окном во двор, была их — отца и сына мастерская. Они сидели друг против друга, Владимир Андреевич и Никита, и работали на досках продольного распила. Сидели они босиком, в рубашках навыпуск. Рядом с возникающими гравюрами на доске побольше был рассыпан колотый сахар и стоял большой фарфоровый «трактирный» чайник. У Никиты была маленькая шелковистая светло-каштановая бородка, борода отца — серебро с чернью. Что-то простое и вместе с тем величаво-значительное было в этой сцене, почему-то вспомнились где-то прочитанные в юности строки:АНКЕТА «ВЕСТНИКА РХД» К СТОЛЕТИЮ АННЫ АХМАТОВОЙ (1889–1966)

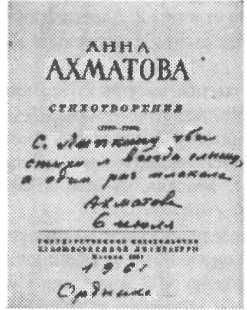

1. Какое место в Вашем поэтическом пантеоне занимает Ахматова? — На Олимпе русской поэзии XX в. есть боги, полубоги, герои. Можно увидеть и смертных, однажды призванных на пир. Боги: Анненский, Ахматова, Блок, Бунин, Мандельштам, Пастернак, Ходасевич. 2. Какие стихотворения Вы больше всего любите или считаете лучшими? — Одно стихотворение назвать трудно. «Жена Лота», весь «Реквием», «Поэма без героя». 3. Какой период творчества Ахматовой Вы предпочитаете и почему? — Раньше я считал (и написал об этом Анне Андреевне в день ее рождения), что, когда вышли в свет «Вечер» и «Четки», знатоки решили: перед ними женщина-поэт, автор любовной лирики — и только. Трудно было предвидеть знатокам, что Ахматова станет могучим русским поэтом. Теперь я думаю иначе. Уже в молодых стихах Ахматовой чуткий слух мог бы услышать голос великого народного поэта. Все периоды ее творчества суть периоды творчества божества. 4. Как бы Вы выразили в нескольких строчках ахматовскую поэтику? — Волшебная точность; трагическая ясность; тайна; музыка мысли. 5. Кто, по-Вашему, из критиков лучше всех написал об Ахматовой? — Недоброво, Жирмунский, К. Чуковский, Л. Чуковская, А. Найман. 28 марта 1989 г. Публикуется по изд.: Вестник РХД. 1989. № 156, II. С. 104–105.КАТАЕВ И ОДЕССА

В сознании читателя Одесса утвердилась как город многокрасочной и нищей Молдаванки с ее налетчиками и волапюком, город черноморских анекдотов и печально остроумных стариков, город Бабеля, Багрицкого, Олеши, Славина, Ильфа и Петрова. Меньше запомнилась Одесса как второй по величине и мощности русский порт, как город Новороссийского университета, блестящей разноплеменной интеллигенции, связанной с именами Пушкина, Гоголя, Бунина, Куприна, Бялика, Леонида Пастернака, Мечникова, Королева, чайковцев, Желябова, город, где рядом с пьяным и трагическим Гамбринусом сверкал Гранатовый браслет, где происходили Сны Чанга и наступили Окаянные дни. Этот необыкновенный город увидел своими глазами по-бунински звериной зоркости и воссоздал точным, долгожительским словом Валентин Катаев. Ему было 23 года — лермонтовский возраст, — когда он твердой рукой зрелого мастера написал рассказ «Бездельник Эдуард», поссоривший его с прототипом. Несколько фраз, музыкальных и живописных, вобрали в себя и черты молодого поэта, и черты приморского города, только что захваченного большевиками. Вот эти фразы. Целый день он проводил на улице или в греческих кофейнях, кривых аквариумах, наполненных голубой водой табачного дыма. Начальники Красной гвардии вселяли в его сердце подобострастную зависть своими офицерскими рейтузами и полированными ящиками маузеров, висевших на крупных задах. В каждом коренастом матросе черноморского флота с оспенным лицом, отлично и грубо сработанным из орехового дерева рашпилем и долотом, он видел необыкновенного какого-то вождя… Город, пропитанный резкими колониальными запахами, город, видевший на своих площадях оккупационные войска более чем шести европейских держав… был его стихией… и только иногда по вечерам, при нищем пламени керосиновой лампочки, он писал, слюня карандаш, поверх торговых записей отца, в засаленной, как колода кучерских карт, общей тетради романтические стихи о революции отличным пятистопным ямбом, с цезурой на второй стопе… Не все соединяет героя этого рассказа с прототипом, ставшим через семь лет одним из самых знаменитых поэтов нашей страны. Он и при мне, в 1929 г., в кунцевской избе писал, слюня карандаш, стихи на чистых газетных обрывках. Искусство, созданное истинным художником, превращает очевидца в провидца. «Бездельник Эдуард» — великолепный рассказ. Великолепный — и только. Через год молодой Катаев начинает — и работает над ним три года — рассказ, которому суждена долгая, прочная жизнь: «Отец». Во многом писатель автобиографичен. Фамилия героя — Синайский — говорит о его происхождении из духовенства, и действительно, дед Катаева был священником. Как и Синайского, Катаева в 1921 г. бросили беспричинно — старая большевистская привычка — в тюрьму. Катаев описал ее изумительно. Через четыре года, в 1925 г., я приезжал на трамвае в эту тюрьму к своему отцу, его арестовали (на полгода), когда стали сажать бывших меньшевиков, эсеров, бундовцев, анархистов. Тюрьма выглядела не так страшно, как во времена, описанные Катаевым, но многое вспомнил я, читая рассказ. А каково в те голодные, темные годы было сидеть в тюрьме? Раз в день заключенные, дежуря, несли на гнущихся палках чаны с ячной кашей. Но было нечто ужасней голода. Однажды ночью к Синайскому приполз полковник, при белых — начальник карательного отряда. Он говорил: — Есть у меня одна заветная папироска. Но я ее берегу… месяц… когда меня будут выводить… Как вы полагаете, Петр Иванович, а? Выводили ночью на расстрел. Думаю, что некоторые поздние поступки Катаева, далеко не привлекательные, объясняются тем, что в ранней молодости его, ни в чем перед властью неповинного, бросили в большевистскую тюрьму, в которой он каждую ночь ожидал расстрела. Страх поселился в нем крепко. Может быть, и «Батум» Булгакова — позднее следствие его таинственного пребывания во Владикавказе в годы Гражданской войны. Осуждать легко. В рассказе «Отец» Катаев себя осуждает. Молодой, с сильным, плотским желанием жить, и жить хорошо, Синайский был невнимателен к отцу, которого обожал, который все шесть месяцев, каждую среду, навещал арестованного сына. Рано, в детстве, лишившись матери, Синайский-Катаев вспоминает, как мертвая голова матери придавила подушку, а он, маленький, влез к отцу на колени «и очень близко увидел его заплаканные, малиновые, удивительные, без пенсне, собачьи глаза». Чтобы глаза назвать малиновыми, надо обладать дерзким глазом. Чтобы назвать их собачьими, надо быть смелым художником, обладать светящимся сердцем. И вот Петя стал взрослым, он в тюрьме. Рядом с тюрьмой, из-за стены богадельни, появляется с передачей отец. «Рот отца был полуоткрыт, и нижняя челюсть немного отвисала, показывая несколько гнилых корешков. Тупой язык лежал между ними коротко и неподвижно, как у немого. Просительно улыбаясь, он смотрит через пенсне на окно сына. Он видел, что егосын жив, и больше ему ничего не нужно было в жизни». Как странно и горько звучит это «просительно». Что надо отцу у арестованного сына просить? Прощения? Потому что сына могут в тюрьме расстрелять? Или старый учитель в чем-то виноват перед новой властью, потому-то и арестовали его сына? Второе предположение подтверждается такими словами: «Папа, — хотел крикнуть Синайский, — папа, — но вдруг почувствовал бессильный ужасный стыд перед отцом, и равнодушие, и отвращение к нему, и жалость к себе, и страх…» В небольшой фразе — целая жизнь двух близких людей, нарождающаяся советская жизнь, нарождающийся долгий страх. Но вот Синайский на свободе. Он живет не с отцом. Он стал благополучным советским служащим, ему дали по ордеру комнату в центре города, в буржуйской квартире, к нему часто приходит юная барышня, в комнате тепло, уютно. Отец заглядывает к нему редко: боится помешать? — Да ты посиди, погрейся, — приглашает сын, — куда тебе? Раздевайся. У меня тут тепло. Кофе пьем. Давай свое пальтишко. — Что ты, что ты, — испугался отец. — Я в пальто. Привычка, знаешь ли. Всюду холодище. В техникуме все в пальто сидят. А дома вода стынет. Печки, ведь, знаешь, нет; раздобыть бы, да где уж… «Он испуганно хватался за пуговицы, не расстегнулись ли, и, стыдясь своей рубахи и того, что под пальто уже не было пиджака, щупал крючки на горле…» Сын приспособился к новой власти, живет по тогдашним временам недурно, но отца не посещает, не помогает ему. Молодой Синайский беспощаден к себе. Он любит отца и боится его любить. Почему? Мы не знаем. Но маленькая сценка, только что описанная, станет украшением русской литературы. Синайский оказался в командировке, когда умер его отец. Племяннику рассказывает тетка Дарья: «Его отпевало шесть священников — все его семинарские ученики. Было два хора. Пришла масса народу. Откуда только взялись, не знаю. Свечи. Ладан. И вот теперь он лежит на том самом месте, где всегда мечтал лежать, — между могилками матери и жены». Позвав старьевщиков, Синайский вошел в квартиру своего детства. Жестоко продал все: фотографические карточки, частый гребень, забитый перхотью и седыми волосами, кровать, портрет матери-епархиалки, письменный стол, лакированную шкатулку, полную запонок, перышек, катушек, аптечные склянки, коробочки, стенные часы, книги — множество книг, от «Истории государства Российского» Карамзина до сочинений Боборыкина и зеленой бронзы энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Ящики пустели, как жизнь. Синайский уезжает. В Москву, за славой, как сам автор. «И небо, как незабываемое отцовское лицо, обливалось над сыном горючими, теплыми и радостными звездами». Заметим: звездами, да еще радостными, а не слезами. Так мог сказать только Катаев. Через четверть века Катаев пишет рассказ о другом Отце. «Отче наш» называется этот рассказ. Существо катаевского таланта не все понимают. Он и сам, по-моему, его не понимал. Сказочно одаренный, он умел писать все — и стихи, и фельетоны, и пухлые советские романы. От этого непонимания, как мне кажется, и те поступки, которые талант его унижают. Он написал сатирические «Растратчики» (Гроссман считал, что главное у Катаева — сатира, что он пошел не по своему пути), и очень смешную, имевшую большой зрительский успех пьесу «Квадратура круга», и пасторальный «Белеет парус одинокий», и официальное «Время, вперед!». В действительности, Катаев — писатель трагический. Это стало особенно ясно, когда возник «новый» Катаев, когда мы прочли такие вещи, как «Святой колодец», «Трава забвения», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер», «Спящий». «Отче наш», величиной в девять книжных страниц, огромен по содержанию, написан строго, резко, скупо. В нем нет когда-то милого катаевскому перу юго-западного красноречия, которое иногда возникало в «Отце». «Гроб матери — пышный торт с зубчатой бумагой» или «ночь уже заводила свои звездные часы граненым ключиком чистого сентябрьского сверчка». Не до красот в рассказе о том, что творилось в Одессе, когда ее захватили немцы и румыны. Нет красот, есть Красота страдания, жизни и смерти. Рано утром мать и ее четырехлетний сын вышли на улицу. Редкий для Одессы (но так случалось и прежде) двадцатипятиградусный мороз. Однако мать и сын хорошо и одинаково одеты в шубки из искусственной обезьяны, на ногах валенки, на руках пестрые шерстяные варежки. Видимо, мать и сын из благополучной семьи. Почему они в такую морозную рань вышли на улицу? Детский ангельский голос громкоговорителя возвещает: «С добрым утром!» Но вслед за этим пожеланием тот же голос возвестил и молитву: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя…» Как славно, что при Советах созданное радио таким проникновенным голосом наконец-то произнесло эти вечные, светлые слова. Но произнесло не по-русски. По-румынски. Матери страшно. Она хочет спасти сына. Она русская, но мальчик по отцу еврей. Отец на фронте. Она хорошо знает родной город, ведет мальчика через проходные дворы. — Мама, мы уже гуляем? — Да, уже гуляем. Но они не одни на улице в эту рань. Далее следует картина, которую следовало бы кратко пересказать, но я пересказать не могу, потому что автор могущественно краток. Цитирую с небольшими пропусками: В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на Пересыпи, в той скучной, низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны… Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой проволоки и оставляли один вход, как в мышеловку… Попадались старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках… Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян… За укрывательство еврея также полагался расстрел… Мать вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор блуждать по улицам, пока все не уляжется. Они заходят в молочную, где мальчик пьет кефир (при румынах возродилась частная торговля), где топилась железная печка и можно было согреться. Потом мать догадалась, что можно несколько часов провести в кинематографе, где сеансы начинались рано. В кинематографе мальчик выспался. Потом — опять блуждания. Когда мальчику захотелось пи-пи, мать отвела его за афишную тумбу. Дошли до Пироговской улицы (в тех местах жил когда-то автор, теперь недалеко от них есть улица Катаева), потом свернули в сторону парка культуры и отдыха имени Шевченко, который тянулся вдоль моря. На следующее утро, когда еще не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замерзших ночью людей. Грузовик остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком. Они сидели рядом. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны… Они сидели, как живые. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами… Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный… А затем из рупора раздался нежный детский голос: Отче наш, Иже еси на небесех! Мать и мальчик погибли. Рассказ не умрет. Он как молитва: в нем нет ни одного лишнего слова. Он как стихи: в нем есть музыка и мера. «Отче наш» — вершина катаевского творчества и, как вершина, рассказ прост. Ему невозможно подражать. Как подражать вершине? Лет через 30 после этого рассказа возник «новый» Катаев. Он, в молодости поэт (и поэт недурной), делит прозу на строки и строфы, печатает их, как стихи, с интервалами. Но и новый, он не может забыть прожитое с его тюрьмами и убийствами, он упорно, может быть, даже против своей воли возвращается в Одессу своей молодости, в годы Гражданской войны, Чека, расстрелов. Был на Руси такой писатель — Александр Митрофанович Федоров, крестьянский сын, второстепенный подражатель Чехова и Бунина, с которыми был лично знаком. Он печатал стихи и прозу в обеих столицах. Он построил себе в Одессе дачу, за 16‑й станцией, за монастырем, над поросшим полынью обрывом, спускающимся к морю. Место было тогда необжитое. Теперь эта дача превращена в Дом творчества писателей Украины. Во время Гражданской войны Федоров эмигрировал в Болгарию. В свои юношеские одесские годы я вместе с писателем Сергеем Бондариным доехал на трамвае до 16‑й станции, потом верст шесть отмахали до полуразвалившейся дачи Федорова. Было лето, в мазанке одиноко жила старуха — жена Федорова. Она нам обрадовалась, рассказывала о Бунине, который подолгу живал у них на даче, о Куприне. Слушать ее было трудно, зубов осталось мало, к тому же нерусский акцент. То, что осталось от некогда уютной дачи, она сдавала летом, на эти крохотные деньги и жила. У нее было немецкое имя-отчество, я его забыл. Она и стала персонажем рассказа Катаева «Уже написан Вертер». Катаев назвал ее Ларисой Германовной — Герман, Германия, это отчество должно было указать на ее немецкое происхождение. В рассказе она русская, а ее эмигрировавший муж — в прошлом — преуспевающий адвокат. Название «Уже написан Вертер» не намеком, а открыто утверждает: то, что творилось в стране при Сталине и его наследниках, уже было заложено в стране в начальные, псевдоромантические годы большевистского правления. Рассказ ведется от лица Спящего, но никакой мистики, все предметно, явственно. И сюжет прост. Юный сын Ларисы Германовны Дима, не очень способный художник, наивный и милый, зарабатывает тем, что изготовляет советские плакаты. Его арестовали за то, что участвовал (он считает — не участвовал, а присутствовал) в одном безобидном, но с антисоветским настроением собрании молодежи на маяке. Диму выдала его жена, до революции — горничная из богатого питерского дома, теперь — секретная сотрудница Чека, о чем Дима, конечно, не знает. Благодаря хлопотам Ларисы Германовны, с помощью ее знакомого, эсера, но бывшего политкаторжанина, Диму освобождают, но он, к ужасу матери, остается в распространенных по городу списках расстрелянных. Вскользь говорится о том, что впоследствии, лет через двадцать, Дима рисует плакаты, но уже в концлагере. Вот и все. Но дело не в фабуле. Дело в умерщвляющем воздухе, которым дышит город, в новых людях города. Один из них — Наум Бесстрашный. Псевдоним, характерный для тех лет. Узнаются некоторые черты известного Блюмкина, стрелявшего в германского посла. Они разные, эти люди, решавшие судьбу Димы, но есть нечто, их объединяющее: зло. Наум Бесстрашный заворожен стилем Марата, издававшего газету «Друг народа» (вскоре распространится палаческий термин «Враг народа»), его вдохновляют романтика Французской революции, конвент, Пале-Рояль, Демулен, Са ira, предмет его подражания — Лев Давыдович Троцкий, он бывал в Москве в «Стойле Пегаса», где собирались, во главе с Есениным, поэты-имажинисты. Иной тип — председатель губчека Маркин, мужик, прошедший каторгу, и рядом — правый эсер, савинковец, бывший комиссар Временного правительства Серафим Лось (настоящая фамилия Глузман), друг Маркина по каторге, и сексот Инга, жена Димы, на много лет старше его, красивая простонародной, жадной и жаркой красотой. А сам Дима так неопытен, так молод, у него «нежная шея скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста». Я был мальчиком в те годы, когда происходили события, нарисованные в рассказе, когда так часто менялись власти, когда, по безнадежному замечанию автора, «злые духи рая отпугивали злых духов зла», когда ходили слухи, что поляки уже заняли Раздельную (так называлась последняя станция перед Одессой, где железная дорога разделялась на две ветки — одна на Одессу, другая на Кишинев), когда человека расстреливали на улице (я это в детстве видел) только потому, что он был одет в шубу, а на голове у него была каракулевая шапка, помню и белых, и французов, и англичан в шинелях горчичного цвета, и с какой болью описывает Катаев Одессу в несчастные первобольшевистские дни: «Его поразил вид торгового города, лишенного своей торговой души: вывесок, витрин, банков, меняльных контор, оголенного без фланирующей публики на тенистых улицах и бульварах. В своей целомудренной обнаженности город показался ему новым и прекрасным». Какая жизнь была раньше! И какая музыка катаевской прозы! Я познакомился с Катаевым в 1928 (или в 1929) году на одесском пляже, на «камушках» — излюбленное место начинающих сочинителей. Его, приехавшего из Москвы на родину, привел Сергей Бондарин, он был ближе к нему по возрасту, чем остальные. Дети на «камушках» не купались, там было глубже, чем в других местах на Ланжероне. Катаев окинул всех близорукими, но быстро вбирающими в себя глазами, разделся до трусов и, высокий, молодой, красивый, встал на одной из опрокинутых дамб и с неистребимым одесским акцентом произнес: — Сейчас молодой бог войдет в море. Потом мы встречались в Москве, беседовали на уровне земляческой близости, но не больше. Случилось так, что в связи с каким-то литературным мероприятием мы с ним и Эстер Давыдовной поехали в Бурятию. Вдвоем гуляли по тайге. Он наклонился и сорвал цветок. Спросил с подначкой: — Вот вы перевели бурятский эпос. А знаете, как называется этот цветок? — Да. Ая-ганга. — Имеет какое-то отношение к знаменитой реке? — Не знаю. Он глубоко, как собака-ищейка, внюхивался: — Пахнет лавандой. Прошли годы. Мы с Инной Лиснянской вышли из Союза писателей в знак протеста против исключения из этого Союза двух молодых «метропольцев», неожиданно для себя оказались диссидентами. Поселились в Переделкине на даче у вдовы профессора Степанова, моего приятеля, и часто встречались с прогуливающимся Катаевым, обменивались незначащими словами, но дружелюбно, что я отметил в это трудное для нас время, когда обыватели переделкинских дач и Дома творчества из числа прогрессивных старались с нами не здороваться. Однажды он подошел ко мне, похожий в своей красной рубашке на Савву Леонида Андреева, и сказал: — Я прочел вашу «Волю». Вы новатор в традиции. Большой поэт. И тут же, на улице Гоголя, гуляя со мной, стал читать наизусть запомнившиеся ему строки, восхищался и лирикой, и поэмами. Замечу: о книге, опубликованной в Америке издательством «Ардис», составленной изгнанником Иосифом Бродским, он говорил таким тоном, как будто книга вышла в обычном московском издательстве, вещи весьма не советского содержания оценивал только с художественной стороны, как бы не замечая их политической направленности. Я сначала понял это как осторожность, как то, что слушать предоставлялось только мне. Я ошибался. Живший в Переделкине наш земляк Л. И. Славин с некоторым даже удивлением сообщил мне о восторженном (его эпитет) отзыве Катаева о моих стихах, добавив, что такая восторженность — редкость для Катаева. Я понимаю, что некрасиво писать о том, как тебя хвалят, но потому так отважно, не боясь насмешек, сообщаю мнение Катаева о книге, изданной нелегально за рубежом, что мне хочется понять и изобразить сложный, как теперь принято выражаться в таких случаях, характер моего знаменитого собеседника. Я узнал, что «Волю» показал отцу вскоре ставший моим другом Павел Катаев, талантливый писатель, унаследовавший зоркий глаз отца, один из первых модернистов, чья литературная судьба сложилась, увы, не так хорошо, как у Валентина Петровича. Позднее Павел показал отцу и книгу Лиснянской «Дожди и зеркала», вышедшую в Париже, Катаев восхитился и этой книгой и сказал Инне много лестных, искренних слов. Запомнилось: «Я не мог оторваться от книги, открыл ни на кого не похожий лирический дар». Эту оценку также подтвердил Славин. Мы стали часто гулять вместе втроем, и горько нам было, когда наш близкий друг, замечательный писатель и благородный человек Вениамин Каверин дважды вынужден был не поздороваться со мной и с Инной, так как не хотел здороваться с Катаевым. Бывали мы и в доме Катаева, отдавая должное хлебосольному гостеприимству Эстер Давыдовны. Однажды, во время прогулки, я сказал Катаеву, указывая на дачу Леонида Леонова: — Вот, смотрите, сидит себе, как барсук, никаких противных подписей, никаких рабских заявлений, а государство его любит, ласкает. Почему же вы так стараетесь, ведь вы несравненно талантливей автора «Русского леса», могли бы спокойно работать в башне из слоновой кости, никто бы вас не трогал, у вас есть слава, любовь читателей, вы богаты, чего же вам еще надо от государства? Он вспыхнул: — Меня Союз писателей ненавидит, — все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы, лакейские Марковы, тупорылые Алексеевы и прочие хребты саянские. Они знают, что я презираю их, и я спасаюсь, подчеркивая свою официальную преданность власти. И не забудьте, я член партии. — А для чего вы в нее вступили? Вы ее любите? Вы марксист- ленинист? Он продолжал, не отвечая на мой вопрос, волновался: — Иначе житья мне не будет. Вы не знаете, как трудно печатались лучшие мои вещи, каждая встречалась отрицательными статьями влиятельных критиков. В сталинское время бывало страшно. Да вот и теперь не понят «Алмазный мой венец», клюют, щиплют. — Я вам сочувствую, но вы платите дорогой ценой. Например, своей подписью под требованием выслать из страны Солженицына, великого русского писателя. — Он не великий. Он хороший писатель. Хороши «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Дальше пошло хуже, просто плохо. — Я с вами не согласен. Дальше пошло хорошо. Но допустим на минуту, что вы правы. Как может писатель требовать, чтобы власть выслала собрата по перу за пределы родины? Поступили бы так Короленко, Чехов, Бунин? Иногда мне кажется, что вы не понимаете величину своего таланта, унижаете его. — Какой талант, я средний писатель. Собирают ареопаг. Один из секретарей предлагает, чтобы КГБ снова бросил Солженицына в концлагерь. Выступает Расул Гамзатов, советует выдворить Солженицына за границу. Я, жалея Солженицына, присоединяюсь к хитрому горцу. Все-таки жизнь вашего гения была спасена… Я не хоронил его: лежал дома после онкологической операции. Один даровитый поэт сочинил четверостишие, в котором бичует его и Алексея Толстого, с фамилией «Катаев» рифмуется «негодяев». Можно понять его гражданское возмущение, но законы искусства вечные, а не временные. И Алексей Толстой, и Валентин Катаев — крупные таланты, они останутся в великой русской литературе, и вполне возможно, что в будущих академических изданиях их сочинений, в примечаниях, будет упомянуто имя автора этого четверостишия. 30.09.1996 Публикуется по изд.: Знамя. 1997. № 1.КУЛЬТУРА БЕССМЕРТНА

<Речь при вручении премии независимого движения писателей «Апрель» «За гражданское мужество писателя» имени А. Д. Сахарова>

Я благодарю «Апрель», наше литературное объединение порядочных людей, за оказанную мне честь. Признаться, я чувствую себя неловко, принимая от близких мне по духу литераторов награду за мужество. Было бы более правильно, если бы награда была мне присуждена за нормальное поведение русского литератора. Понятие мужества связано у меня, как и у всех нас, с именем Андрея Дмитриевича Сахарова, с именами Елены Георгиевны Боннер, Марченко, Буковского, Григоренко, Ларисы Богораз, с именем Георгия Владимова, который за несколько лет до нас не только вышел из Союза писателей, но возглавил Московское отделение Международной амнистии, с дорогим мне именем Лидии Корнеевны Чуковской, которая, хотя и не была репрессирована, как, скажем, Лев Разгон, вела наступление на тоталитарный режим умно, яростно, талантливо. Я не наступал. Я тихо сопротивлялся: полвека писал в стол. Мне было легче, чем другим, потому что с самого начала сознательной жизни я не был очарован режимом. Не будучи очарованным, я не разочаровывался. Из Союза писателей я вышел вместе с Инной Лиснянской и Василием Аксеновым. Мы протестовали против исключения двух молодых, наименее защищенных наших собратьев, заявив: «Честь и достоинство русского писателя не позволят нам оставаться в союзе писателей, если не восстановят в членстве двух наших молодых коллег». Не восстановили. Значит, надо выходить. Решение давалось нелегко. Друзья не советовали нам так делать, резонно доказывая, что выход из Союза с точки зрения органов гораздо хуже, чем исключение. Литфонд, получив указание, прислал нам поздравление с Новым 1980 годом и коробку шоколадных конфет. Но я чувствовал сердцем и разумом, что, если нарушу свое слово, не смогу людям смотреть в глаза, не смогу смотреть в свои глаза, когда бреюсь. Прикидывали, что будет: очень трудно, или очень плохо, или ужасно. Слава Богу, оказалось не ужасно, а очень плохо. Историку советской власти, возможно, окажется небезынтересным исследовать поведение КГБ и его филиала — руководства Союза писателей. Обе организации не только не хотели, но и не могли понять нашего поступка. С помощью своего актива они широко распространяли слухи, что наше поведение не есть протест против беззакония, а вызван желанием облегчить себе выезд в Америку или Израиль. Недавно я получил письмо от незнакомого мне татарского писателя Альберта Хасанова. Оказывается, он выступил на писательском съезде в Казани, критикуя новые переводы стихов, сработанные вместо моих, запрещенных, и призывал восстановить мои переводы. На другой день, пишет мне Хасанов, его вызвали в КГБ, добродушно и грозно сказали: «Эх, ты, баранья твоя татарская башка, разве ты не знаешь, что Липкин уехал в Америку». Другой случай. Лиснянская повстречалась на улице с писательским руководителем Карповым. Тот изумился: «Как, вы здесь, не уехали?» — «Мы и не собирались уезжать». — «Так для чего же вы оба вышли из Союза?» Да. Мы не собирались покидать родину, не думали наступать, но сама жизнь всем своим течением толкала нас на наступление. В США, Франции, Западной Германии, Англии стали издаваться наши книги — стихи, проза, мемуары, в зарубежной печати, русской и иностранной, сочувственно упоминались наши имена. КГБ сильно рассердился. Особенно доставалось Лиснянской, видимо, считали ее наиболее уязвимой в нашей семье. Инна однажды заявила на допросе: «Если возникнет дилемма — концлагерь или Запад, то выберем концлагерь, а на Запад — только в наручниках». <…> Я останавливаюсь на мелких подробностях только для того, чтобы еще раз проиллюстрировать органическую связь государственных писателей с тайной полицией. Большинство государственных писателей цинично, но немало и таких, которые совершенно искренно считали и считают себя продолжателями Тургенева, Некрасова, Герцена. Часто это не обман. Это самообман. В действительности государственные писатели являются убежденными продолжателями Фаддея Булгарина, и нередко случалось так, что их романы имели не меньший читательский успех, чем «Иван Выжигин» Булгарина. Соцреалистические критики громили за безыдейность хороших художников. Точно так же и Фаддей Булгарин писал об одном литераторе: «В его голове не зародилась ни одна идея». Этим безыдейным литератором был Пушкин. Надо сказать, что Булгарин сотрудничал с Третьим отделением, но не падал так низко, как его правопреемники, никогда не хулиганил, не был погромщиком. У него был фрак и он дружил с Грибоедовым. Мы собрались здесь в роковое время. Об этом времени размышлял Сахаров не только как общественный деятель, но и как физик и философ. Нам кажется, что сегодняшний день есть обычное продолжение вчерашнего. В новом тысячелетии историки будут рассматривать 90‑е годы двадцатого века как знаменательную веху, такую же грандиозную, как век великого переселения народов. Ошибочно полагать, что планетарный рубеж двух тысячелетий определяется русской революцией 1917 г. Эта революция осталась внутри своей эпохи. Линию рубежа ведут нарезом по человеческому сознанию нынешние годы распада сталинской империи полумира, простиравшейся от Восточного Берлина до Пхеньяна и Пекина. Я часто думаю о том, что испытывал рядовой, вроде нас с вами, римлянин в годы крушения Римской империи. Понимал ли он, что крушение действительно началось? Понимал ли, что германские и кельтские племена на окраинах создадут свои мощные государства? Однако, что же это за штука — национальное самосознание? Неужели это самосознание клана, колена, стойбища? Нет, это всегда самосознание культуры. Рухнули, умерли империи Ассиро-Вавилонии, Ксеркса, Александра Македонского, Августа, Чингиз-хана, Сталина, но жива культура этих империй. На Апеннинском полуострове родился новый народ, близкий римскому, но уже не римский, а итальянский. Не стало прежних римлян, но есть Гораций, Вергилий, Овидий, у них учились Данте, Петрарка, Боккаччо. Я уверен, что великая русская литература, ставшая для мира тем же, чем некогда была для мира культура эллинов, будет жить для грядущих на Руси читателей, будет жить свежо и умно, начиная от Ломоносова и Фонвизина до Солженицына и Бродского. Империя умирает, культура бессмертна. Если Бог даровал кому-нибудь из нас художественный талант, то этот талант только временный пропуск на вход в литературу, и лишь одному Богу известно, задержимся ли мы в ней, а тем более останемся ли мы в ней. В нас должно существовать взволнованное и плодоносное двуединство: трепет перед нашими гениальными предшественниками и дерзость продолжать их труд. Это тяжкий и нередко неблагодарный труд, но в то же время такой сладостный, такой чистый. 1995 Публикуется впервые по рукописи из семейного архива поэта. Публикация И. Л. Лиснянской.О СТИХАХ ЮЛИИ НЕЙМАН

Юлия Нейман прожила долгую жизнь, но многие годы ее были крайне трудными — в быту и в литературе. Она училась на брюсовских курсах вместе со своими ровесниками Марией Петровых и Арсением Тарковским. Это были друзья и моей юности. Однажды Маруся рассказала мне о том, как нелегко живется Юлии Нейман. Она растит свою дочь одна, имея скудный заработок то ли в газете, то ли в журнале для детей. Нельзя ли помочь ей в переводческом деле? Она же, как и мы, пишет стихи в стол. Мы условились, что Юлия познакомит меня со своим творчеством. Встреча и чтение состоялись, и меня сверх ожидания поразила лирика Нейман не только зрелостью мысли, но и живописностью изображения, что далеко не всегда совпадает. Открылся талант. Я свел ее с Давидом Кугультиновым. Так было положено начало ее активной переводческой деятельности, которая оказалась плодотворной. Недавно Давид позвонил и сообщил мне, что одна из улиц в столице Калмыкии Элисте названа именем Юлии Нейман. Согласимся, что не часто встречаешь такую благодарность республики переводчику за многолетнюю творческую дружбу. Если не ошибаюсь, впервые оригинальные стихи Юлии Нейман были опубликованы в альманахе «Литературная Москва». И тут же появилась статья в «Комсомольской правде», где стихи подверглись разгрому. Но талант не победить! Читатели, пусть поздно, получили первый сборник стихов Юлии Нейман, за ним последовали и другие. В России появился новый истинный дар. Кроме калмыков, Нейман переводила многих разноязычных поэтов, работая до последних дней с неизменным блеском. Последнюю книгу своих стихов она издать не успела. Обычно, когда говорят о поэте-женщине, вспоминают Ахматову или Цветаеву. У Юлии Нейман родословная, по-моему, другая: Каролина Павлова, Зинаида Гиппиус. Сейчас русские поэты переживают тяжелую пору. Издать стихи отдельной книгой означает обрести чудо. Но хотелось бы, чтобы наши читатели дожили до того дня, когда будет издано полное собрание стихотворений Юлии Нейман, куда вошли бы и ее живые красочные переводы Рильке.«ПРЕОДОЛЕЙ СОБЛАЗН СТРАНИЦЫ…»

(о стихах Павла Нерлера)

Меняются эпохи, культуры, значимость народов и стран, — неизменно понимание красоты поэтической словесности. Это понимание твердо и прочно опирается на незыблемость двух опор — важности, точности, необходимости слова и его неповторимой музыки, причем ее неповторимость всегда таинственна, ее невозможно построить искусственно, придумать, расчислить. Как сильно изменился быт человека со времен, скажем, индийской «Махабхараты», библейских преданий или поэм Гомера, и как мало изменился сам человек, он точно так же взыскует правды, ревнует, завидует, хочет познать добро и зло, свет и тьму, любит, жертвует собой, он так же могуч и беспомощен, как стародавние герои древности. Искусство бессмертно, потому что бессмертны духовные поиски человека. Не в этом ли одна из причин того, что нам, русским читателям, одинаково близки Державин, Батюшков, Пушкин, Некрасов, Блок и другие поэты Серебряного века, и совсем уже молодой Бродский, и одинаково чужды беспомощные, пусть в свое время шумные, виршеслагатели, будь то последователи графа Хвостова или Крученых, Ратгауза или Лебедева- Кумача. Все истинные поэты, не только великие, но даже скромного дарования, — наши современники, собеседники, а лишенные божественной искры утонули в Лете, даже в том случае, если они, согласно паспортным данным, числятся среди живых. Читатели русских стихов избалованы величием, глубиной мысли и художественной гармонией родной поэзии. Остаться в русской поэзии даже третьестепенным ее деятелем — огромная, неслыханная, почти невозможная честь. Все вышесказанное необходимо повторять и повторять, когда заходит речь об имени новом, о поэте пока мало известном, предлагающем читателям свою первую книгу. Вряд ли имя Павла Нерлера много скажет любителям поэзии (хотя они имели случай познакомиться с ним по периодическим изданиям), разве что вспомнят это имя как принадлежавшее автору серьезных исследований о Мандельштаме. Стихи для печати Нерлер отбирает скупо, придирчиво. Когда-то Мария Петровых, столь ценимая Мандельштамом, призывала: «Умейте домолчаться до стихов». Нерлер следует завету Петровых:СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО КЛАД