Анатолий Соболев

А ПОТОМ БЫЛ МИР

Похоронная команда подбирала убитых. Складывали их в большие санитарные повозки на резиновых шинах — русских в одну, немцев в другую, — и лошади медленно тянули по мостовой эту скорбную поклажу.

Сережа отвел глаза (за три месяца, которые провоевал, он так и не привык видеть мертвых) и стал смотреть на мутное озеро с плавающими обгорелыми досками, каким-то тряпьем и полузатопленным голубым катером; на низкое серое небо, затянутое облаками гари; на приземистую зубчатую башню из красного кирпича; на голые, черные, будто обугленные, деревья, из-за которых поднимался огромный столб дыма. Там, в центре, возле Королевского замка, бушевал пожар, рушились островерхие готические здания, а здесь, у озера, на небольшом мыску с прошлогодней жухлой травой, было тихо, и от этого хорошо и непривычно покойно.

Сережа сидел у кромки воды на расщепленном стволе сбитого снарядом дерева. Сняв пропотевшую шапку, он подставил влажную, наголо стриженную голову под теплый апрельский ветерок. В ногах зажат автомат, на исцарапанном прикладе которого выжжено: «Сергей Звездкин». (Эту надпись Сережа выжег каленым гвоздем за несколько дней до штурма города, и ему здорово влетело от старшины роты Буравлева за порчу казенного имущества.)

В двух шагах валялась скрипка с оборванной струной, ветерок сквозь резонаторные отверстия попадал внутрь, и она мягко и нежно гудела. Сережа ловил этот мирный приятный звук, ловил оглохшим за четыре дня непрерывного адского грохота слухом и, тихо улыбаясь, глядел на тоненькую, по-весеннему оголенную березку и думал, нет, не думал, а просто сидел и отдыхал, находясь в тупом оцепенении человека, недавно вышедшего из боя, уже остывшего, но еще не пришедшего в себя окончательно.

Он отрешенно смотрел на березку, четко высветленную среди черных и чужих деревьев на берегу озера, но в то же время боковое зрение его улавливало все, что происходило вокруг.

По булыжной мостовой мимо убитой серой лошади шагал пехотный взвод, и низкорослый солдатик в конце строя все отставал, пытаясь на ходу завязать обмотку, а она все не давалась; на него незлобно пошумливал бравый сержант, а солдаты оглядывались, добродушно посмеивались, давали советы. Солдатик что-то говорил в ответ, чертыхался, прыгая на одной ноге, догонял взвод, и все никак не мог сладить с упрямой обмоткой, и наконец упал, наступив на нее. Солдаты загоготали. Так и завернул за угол этот нестройно шагающий и хохочущий взвод.

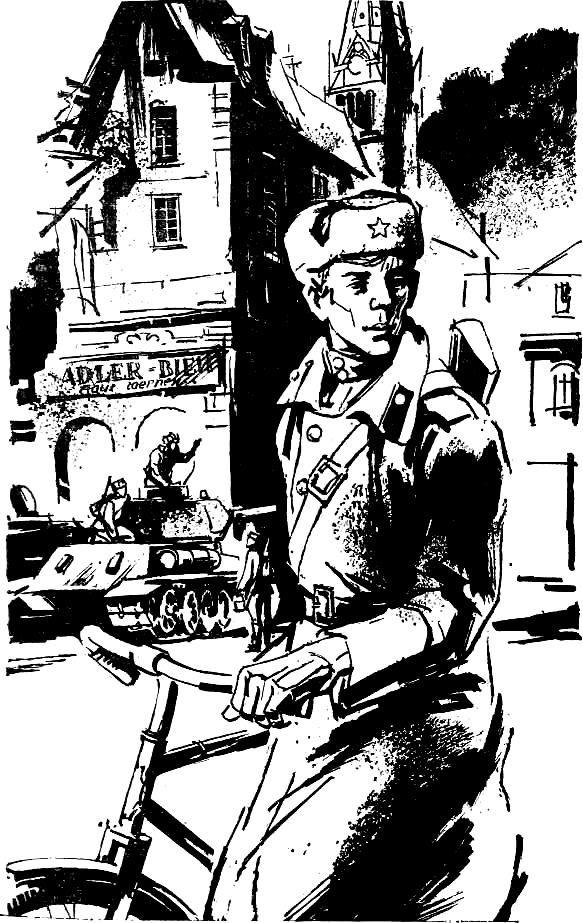

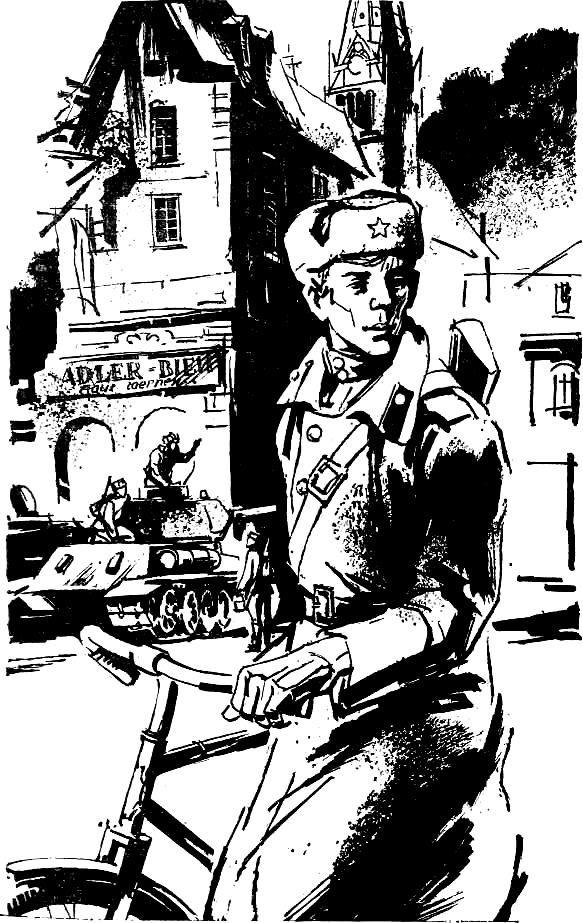

Потом по каменному мосту через протоку, соединяющую две части городского озера, загрохотала самоходка с царапинами на броне от осколков, навстречу ей проскакал офицер на белом картинном коне; лихо прокатил на трофейном велосипеде солдат с распухшим вещмешком за плечами — и опять стало тихо и мирно.

Вскоре усатый пожилой ефрейтор пригнал группу пленных и посадил их на берегу неподалеку от Сережи. Немцы послушно выполняли приказания конвоира. Все они были коричневыми от кирпичной пыли, грязные мундиры на них, давно потерявшие свой первоначальный цвет, обгорели, превратились в лохмотья. Наверное, этих немцев выжигали наши огнеметчики из какого-нибудь подземного каземата. Пленные, все, как один, были почему-то без головных уборов, кутались в тонкие солдатские одеяла мышиного цвета и походили на бедуинов, безмолвно сидящих в пустыне. У каждого был саквояж или солдатский ранец с притороченными к ним подушками. И эти подушки, маленькие, жесткие даже на вид, больше всего удивили Сережу. Солдаты — и вдруг подушки!

Среди пленных ходил долговязый унтер-офицер с белой повязкой на рукаве и раздавал какие-то таблетки. Немцы деловито глотали их и плотнее кутались в одеяла.

Им было холодно, а русским — жарко.

Пожилой конвоир в распахнутом солдатском ватнике и сдвинутой на затылок шапке, закинув на плечо автомат, скручивал цигарку и устало глядел на озеро, на полуразрушенные виллы, виднеющиеся среди деревьев, на «матушку-пехоту», бодро топающую по булыжной мостовой.

Унтер-офицер, оделив всех немцев таблетками, вытянулся перед усатым конвоиром, козырнул и любезно протянул на ладони таблетку. Русский недоуменно глядел на немца, а тот улыбался и что-то говорил гортанным голосом. Конвоир наконец взял таблетку, нерешительно повертел ее и сунул в карман ватника, а унтер, одобрительно кивая, все что-то говорил и говорил, и заискивающе-подобострастная улыбка не сходила с его лица, и весь он выражал готовность к немедленному исполнению любого желания конвоира.

Мирный доброжелательный немец. Человек как человек.

Сережа поразился своему открытию. Этот унтер совсем не похож на тех, с кем воевали четыре года, а он, Сережа, три последних месяца. А ведь, может быть, вот этот самый доброжелательный и услужливый унтер просадил вчера ему шинель автоматной очередью из окна, когда он, Сережа, бежал с врачом на помощь немке-роженице. А теперь вот таблетками угощает.

К Сереже подошли два наших солдата. Один из них, высокий и худой, в короткой тесной телогрейке, сел на поваленный ствол, вытащил из кармана сухарь и с пустынным одеревеневшим лицом стал грызть его. Взгляд солдата был тускл и равнодушен.

Другой, маленький, шустрый, заросший по самые глаза черной щетиной, проворно разломал штакетник у дома через дорогу, быстро соорудил костерчик. Распахнув шинель с обгоревшими полами, тоже уселся на ствол дерева. На груди его тускло блестели медали с засаленными ленточками. Сережа сразу их сосчитал: четыре штуки, и все «За отвагу». У самого Сережи, кроме гвардейского значка, ничего не было, и он всегда с уважительной завистью смотрел на ордена и медали других. Втайне он очень боялся, что вот кончится война, а он так и останется без награды, и домой вернуться будет стыдно.

Шустрый солдатик снял разбитые кирзовые сапоги и размотал портянки, собираясь их сушить. Доброжелательно поглядывая на Сережу, он подсунул к огню ноги и блаженно шевелил сопревшими пальцами. Посидел, поулыбался каким-то своим мыслям, спросил неуверенно не то себя, не то Сережу:

— Кажись, кончилось, а? Неужли живы остались? — И, уже уверившись в том, что сказал, он всхохотнул, крепко загнул в бога и с неубывающей улыбкой одурело замотал головой. — Это ж надо, а! Во даем!

Сережа улыбнулся в ответ. Ему не хотелось говорить. Хотелось просто сидеть и молчать и ни о чем не думать. Он находился в блаженном состоянии человека, кончившего трудное, смертельно опасное дело и теперь отдыхающего.

— Ты подсаживайся, посуши амуницию, — предложил шустрый солдатик.

Сережа опять молча улыбнулся. Взгляд соседа заострился.

— Ты, часом, не контуженый?

— Не-е, — удивился вопросу Сережа.

— А-а. А то молчишь все. Его вот стукнуло, язык отнялся, — кивнул он на своего товарища. — А аппетит взыграл — со всего взвода сухари съел, НЗ. Чего-то сдвинулось у него внутрях.

Высокий солдат все так же, с отрешенным взглядом, жевал сухарь. Сережа подсел к костру и распахнул шинель, с удовольствием впитывая, вбирая всем телом тепло, стал греться.

Всю зиму, которую он провоевал в Восточной Пруссии, стоял промозглый туман, шли дожди и мокрый снег, а по ночам прихватывало морозцем. К утру шинель покрывалась коркой льда. Сережа коченел и отогревал дыханием бесчувственные пальцы, прежде чем взяться за оружие. За зиму он промок и продрог насквозь. На шее вскочили два чирья, и он теперь не мог повернуть головы. Старшина роты Буравлев сказал, что это ерунда, вроде легкого ранения в заднее место. Но было очень больно, и, если надо посмотреть вбок, Сережа поворачивался всем туловищем.

Возле костра остановился солдат с безволосым бабьим лицом, в замызганной шинели и в новенькой, с иголочки, кубанке белой мерлушки, с двумя немецкими автоматами на груди, стоял, задумчиво смотрел невидящими глазами на огонь и молчал. Было ясно, что мыслями он далек отсюда.

Подошел коренастый танкист в черном промасленном комбинезоне, с белым обескровленным лицом и перебинтованной головой, за ним молоденький связист с катушкой на горбу и телефонным ящиком через плечо. Связист снял катушку, облегченно утер лоб рукавом шинели, протянул к костру руки, ласково обвел всех светлыми глазами и каждому улыбнулся.

— Гляньте-ка, славяне! — Шустрый солдатик, сноровисто и ладно наматывая на ногу высушенную портянку, кивнул на верзилу-солдата, который стоял неподалеку под деревом и держал в руках добротное трофейное удилище. — Эй, Кострома, много ль нарыбалил?

— Он — вологодский, — густым басом сказал солдат в щегольской кубанке. — Они в лужах пескарей рыбалют, а щуку увидят — домой бегут, на полати прячутся.

— Я с Алтаю, — недовольно буркнул рыбак. — У нас там озер-рек тыщи. Тебе и во сне столь не снилось.

— Эк, откуда занесло! — покачал головой шустрый солдатик. — Полземли за спиной.

— Не говори, браток! — доверительно отозвался рыбак. — В такую глушь притопал, как выбраться — не знаю.

— Пёхом, пехота, пёхом, — насмешливо объяснил танкист и болезненно поморщился, потрогал рукой бинт на голове. — Ноги в руки — и пошел.

Сережа обрадовался земляку, хотел сказать, что он тоже с Алтая, хотел спросить у рыбака, откуда именно он, может, из Барнаула, но постеснялся.

— Теперь все домой доберемся, — уверил шустрый солдатик, прилаживая портянку на вторую ногу, — Вот Берлин жмякнем — и по домам.

— Бабы заждались, — прогудел солдат в кубанке.

— Ребятёшки, — подал голос связист.

Все посмотрели на него, будто спрашивая: откуда у тебя ребятишки, ты сам еще ребятенок, но, приглядевшись, обнаружили, что связист не так уж и молод.

— Эх, братцы, дождались! — Шустрый солдатик натянул сапог и притопнул. — Вон флаг-то наш трепыхается. Во даем! Ай да мы!

И крепко, с коленцем, загнул под одобрительный хохот солдат.

Все посмотрели на башню, стоящую над самым озером, на флаг, который водрузили сегодня утром под победный салют, и счастливая улыбка легла на утомленные лица людей, исполнивших то, что надо было совершить.

А надо было победить.

Оглохшие от непрерывного четырехдневного артиллерийского огня, осипшие от крика и простуды, без сна и отдыха штурмовали они этот город-крепость. Каждый дом был превращен немцами в бастион, улицы перекрыты завалами, мосты взорваны, каждый вершок земли простреливался. Выбивали немцев с чердаков и подвалов, ожидая в любую секунду смерть из окна, из-за угла, сверху, снизу, со спины, с боков, спереди. И они, эти измученные, мокрые от пота и высохшие в боях солдаты, ожесточившиеся в рукопашных схватках и непреклонные в своей решимости победить, взяли эту неприступную крепость, этот город, о котором Геббельс заявил по радио на весь мир, что Кенигсберг никогда не встанет на колени.

Встал. Поставили.

На всех стенах написано аршинными буквами, как заклинание: «Wir kapitulieren nie!» — «Мы не сдадимся!».

Сдались. Капитулировали.

Алес. Капут!

И теперь, сидя у костра, солдаты радовались, что остались живы, что война для них окончена. На Берлин их не пошлют, там другие фронты, другие дивизии и армии. А здесь, в Кенигсберге, войне конец.

Подъехала походная кухня. Рыжий повар снял шапку, напялил белый колпак, неестественно ослепительный среди этих горелых развалин города, и крикнул:

— Эй, гвардия, налетай! Кашу привез.

— Проезжай, не до каши, — ответил солдат в кубанке.

— Ну денек выпал. Езжу, езжу — никто не хочет, — сокрушенно вздохнул повар. — Как сговорились. Куда ж я ее?

Он помедлил и с надеждой сказал:

— С салом каша, добрая. Я умею.

— Ты вон их покорми, — кивнул на пленных шустрый солдатик.

Повар неприязненно посмотрел на немцев, в сердцах плюнул:

— А ну их!.. Не для их варил.

— Слушай, браток, — сказал связист, — тут недалече бомбоубежище — там ребятёшек, баб!.. Валяй к ним.

— Где это?

— А вот за угол — и прямо, вдоль транваев. Потом увидишь «тигра» горелого. Он возля крыльца стоит. Дом такой, с ангелами над дверями. А за домом убежище. Там ребятёшек, стариков!.. Мирное население.

— Это дело другое, — горемычный повар снял колпак, надел шапку, понукнул лошадь и уехал со своей кашей.

Только уехал, как из-за поворота улицы вдруг показались коровы. Солдаты обомлели. А коровы неторопливо шли по мостовой, как ходят они в России по утрам или вечером, возвращаясь с пастбища. И это было так необычно, так внезапно, что солдаты молча смотрели на них, будто свалившихся с неба в этот горячий, еще не остывший от боя город.

За стадом показались два пожилых солдата из хозвзвода. Они остановили стадо, и сразу пахнуло молоком и навозом. Коровы надрывно мычали, из вымени сочилось молоко. Брошенные хозяевами на произвол судьбы, они просили людей помочь им. Сережа не раз уже видел по дорогам Германии таких вот бродячих коров, одичавших от безнадзорности и грохота сражений. Все они был крупные, пегие — черное с белым, — особой, прусской породы. Видел и убитых, раздутых, грудой лежащих на полях. А однажды прямо на глазах разрывом снаряда убило корову, и из вымени ее вместо молока текла кровь. Это было страшно — кровь из сосков.

Один из тех, кто пригнал стадо, пожилой солдат с круглым простодушным лицом, стал доить корову в мятый котелок.

— Попьем молочка немецкого, — подмигнул солдат в кубанке.

— Дои, папаша, дои, с самого начала войны парного не пробовал, — сказал танкист и болезненно поморщился.

— Федор, глянь, Федор, — коровы! — Шустрый солдатик затряс своего товарища.

Контуженый вялой улыбкой растянул рот, а глаза, в которых на миг мелькнула живая мысль, остались далекими и пустыми. Но его товарищ все равно обрадовался и весело сказал всем:

— Ага, соображает! В понятие входит. Теперь дело пойдет на лад, теперь все на лад пойдет! Вот я ему молочка счас.

Подоткнув под брезентовый ремень обгорелые полы шинельки и, по укоренившейся за войну привычке не расставаться с оружием, передвинув карабин за спину, он ловко подсунул под корову котелок и начал цвикать молочными струйками, а сам с бедовым восторгом говорил:

— Во дела! В Германии коров доим. Во даем!

А «папаша» доил серьезно, не обращая внимания на зубоскальство, и струйки молока звонко били в мятые, видавшие виды солдатские посудины. И этот звук напомнил Сереже детство, когда он гостил у бабки в деревне. Каждый вечер, когда пригоняли коров, он шел с большой эмалированной кружкой во двор, где бабка доила Нежданку, комолую бодливую корову. Бабка надаивала ему прямо в кружку, и молочная пена вспухала шапкой. Выпивал ее четырехлетний Сережа, не переводя дух, а потом тяжело отдувался. Дед, пощелкав твердым, желтым от самосада ногтем по тугому животу внука, говорил в прокуренные вислые усы: «Ишь, насосался как клещ. Долго проживешь, молоко — не вода».

Бойцы переходили вместе с «папашей» и шустрым солдатиком от коровы к корове, стояли вокруг и, растроганно ухмыляясь, добрели лицом, подавали советы, пили парное молоко, восхищенно прицокивали языком и никак не могли насмотреться на эту простую деревенскую картину, от которой веяло домашним и родным.

Проходившие мимо солдаты останавливались и тоже смотрели, как доят коров, и растерянные улыбки блуждали по их лицам при виде этого мирного, полузабытого занятия.

И только немцы оставались безучастными и кутались в одеяла.

Подкатил штабной «виллис». Рядом с шофером сидел генерал. Солдаты с котелками в руках вытянулись. Немецкий унтер подал гортанную команду, пленные вскочили и застыли по стойке «смирно». Кто успел сдернуть с плеч одеяло, кто нет, и стояли они жалкие, покорные, всем своим видом выказывая почтение и раболепие перед высоким чином.

Генерал, вытянув шею, с заинтересованностью смотрел на рыбака, который сосредоточенно уставился на поплавок. Солдаты проследили взгляд начальства, разулыбались, предчувствуя потеху. Генерал вылез из машины и оказался высоким, стройным и молодым. В накинутой на плечи мятой, видавшей виды плащ-палатке, в пыльных сапогах, но уже в парадной, горящей золотом фуражке, он махнул рукой своим солдатам, мол, вольно — и пошел к берегу мимо немцев, даже не взглянув на них. И только затвердевшие желваки на свежевыбритом лице выдали непримиримое чувство к побежденным.

А рыбак, ничего не видя вокруг, занимался ужением.

— Клюет? — спросил генерал.

Солдат, оторопев от неожиданности, вытянулся, приложил руку к шапке.

— Покуда нет, товарищ генерал.

— Поглушили, наверное, всю? — Генерал окинул взглядом мутную воду, засоренную обугленными досками, полусгоревшей бумагой, перевернутой вверх брюхом рыбой. Густо посыпанное пеплом озеро походило на старое пыльное зеркало.

— Да нет, телепается кой-какая, — прочистил горло сибиряк. — Сорвалась одна.

— На что ловишь?

— На сухарь, товарищ генерал.

— Не возьмет, на мотыля надо.

— Возьмет, товарищ генерал, — уверенно заявил солдат. Он уже пришел в себя и смекнул, что генерал, видать, сам заядлый рыбак и никакого нагоняя не будет. — Не могет того быть, чтоб гвардия отступила. Вон какой город преклонили, а тут — чебачишка, подумаешь!

— Это верно. — Генерал согласно кивнул и посмотрел на зубчатую башню с флагом наверху.

Солдаты тоже посмотрели на флаг, и все подумали об одном и том же: победили!

— Молочка, товарищ генерал, свеженького.

Перед ним стоял «папаша», правой рукой козыряя, а левой протягивая котелок, полный парного молока.

Генерал на миг заколебался, потом усмехнулся и взял котелок. Крупными глотками, без передыху начал пить, а солдаты наблюдали, как он пьет, и улыбались. «Папаша» размяк лицом и глядел на высокое начальство, как на сына, и чем больше запрокидывал котелок генерал, тем выше приподнимался на цыпочках «папаша», будто помогая ему пить, и тихая отеческая улыбка не сходила с его губ.

Сережа тоже улыбался оттого, что генерал совсем негрозный, молодой и красивый, и любо смотреть на него, как, широко расставив крепкие ноги в хромовых пыльных сапогах и утвердившись на земле, он хорошо, ладно и крупно пьет молоко.

— Ну, спасибо, — сказал генерал, когда допил котелок до дна и глубоко перевел дыхание.

«Папаша» расцвел.

— На здоровьичко, товарищ генерал, на здоровьичко.

Генерал сел в «виллис», так ни разу и не взглянув в сторону немцев, по-прежнему стоящих по стойке «смирно», и на лице его была такая же, как и у его бойцов, задумчивая и чуть недоумевающая улыбка, что вот и победили, вот и все, солдаты рыбачат, доят коров — значит, войне и в самом деле конец.

Генерал уехал.

По булыжной мостовой, грохоча гусеницами, шел танк. На башне его крупно написано белилами: «Смерть Гитлеру!», а на стволе орудия нарисован длинный ряд звезд: много сжег немецких танков и подавил орудий этот стальной мститель. На башне с открытым люком сидел молодой танкист и наяривал на трофейном чудо-аккордеоне. Расхристанный, с непокрытой белокурой головой, он весело орал, стараясь перекричать грохот гусениц:

Ты ждешь, Лизавета, от друга привета

И не спишь до рассвета, все грустишь обо мне…

Солдаты у костра с поощрительной улыбкой смотрели на лихого парня. Он подмигнул им и с еще большим усердием рявкнул:

Одержим победу, к тебе я приеду

На горячем боевом коне…

Танкист прокатил мимо на своем боевом коне, пышущем жаром перегретого мотора и воняющем горелой соляркой.

Шустрый солдатик восхищенно поцокал языком и обвел всех восторженным взглядом.

— Во даем! А? Ну дела, братцы, ну дела! Это ж надо! Сломали хребет!

Сережа посмотрел на зубчатую, приземистую, вросшую в берег озера башню, на низкие крепостные стены и подумал о том, что вот он и увидел немецкие замки, сам штурмовал их, эти рвы, бункеры, толстостенные бастионы — камень, железо, бетон. То, о чем когда-то читал в книгах про рыцарей и разглядывал на картинках, теперь он видит наяву, будто попал в средние века с их замками и крепостями. Он любил историю и исторические романы. Мать его, преподаватель института, была влюблена в Германию, в ее литературу, в ее язык, и в их доме было много книг на немецком и русском языках. Мать любила повторять слова Генриха Гейне «Германия — зимняя сказка моя», любила читать наизусть по-немецки «Лорелею», и, когда Сережа написал, что воюет в Германии, мать прислала письмо, в котором советовала не упускать случая и как следует рассмотреть эту страну, ибо все это ему пригодится, когда пойдет в институт после войны. Мать была уверена, что он будет учиться на историческом факультете.

Сережа вспомнил идиллические открытки с пейзажами зимней Германии: сказочный лес в снежном убранстве, красавцы олени, охотничьи избушки. Ничего этого он здесь не увидел. Всю зиму наползали черные туманы, шел мокрый снег и промозглый холод пронизывал до костей. Лорелеи он тоже не встретил, а на рыцарских замках было написано «Sig oder Tod!» — «Победа или смерть!».

Нет, Германия не зимняя сказка…

Сережа вспомнил, как вчера, когда бой в городе достиг наивысшего ожесточения, он бежал за старшиной Буравлевым по лестничной клетке на верхний этаж, откуда стреляли фаустпатронами. На голову сыпалась кирпичная крошка, здание было полно дыма, горло обжигало едким воздухом, Сережа кашлял, едва поспевая за Буравлевым, боясь отстать. Впереди в дыму и пыли маячила широкая спина старшины, обтянутая телогрейкой, прожженной в нескольких местах, с вырванными клочьями ваты. На четвертом этаже старшина ударом сапога вышиб полусорванную дверь и кинул в квартиру гранату. Он сильно дернул Сережу за рукав и толкнул за косяк. Они прижались к стене, в квартире рвануло — оба спиной почувствовали толчок, в проем двери выплеснуло дым и кирпичные осколки. Буравлев, выпустив сначала автоматную очередь, вскочил в квартиру. Сережа за ним.

В оседающей рыжей пыли они увидели возле окна двоих. Один совсем мальчишка, другой — старик. Немцы лежали, изрешеченные осколками. Старшина пнул ногой каждого и, убедившись, что они мертвы, удовлетворенно сказал:

— Порядок.

Он вытер рукавом ватника молодой, но уже с залысинами лоб, отхаркнул пороховую пыль, облегченно вздохнул. А Сережа все никак не мог отвести глаз от мертвого мальчишки, по белому лицу которого стекала тоненькая струйка крови — осколок вошел в висок. Этот гитлерюгендовец подбил фаустпатроном самоходку, именно его видели в окне. После того как самоходка загорелась, командир роты и послал старшину уничтожить фаустпатронника. За старшиной увязался Сережа, помня его строгий наказ — в бою не отставать. Он всюду следовал за Буравлевым как нитка за иголкой.

Где-то рядом с шумом обвалилась стена дома, Сережа выглянул в окно. Старшина схватил его за рукав, прижал к стене, зашипел прямо в рот:

— Куда суешься! Звезданут в лоб — копыта отбросишь.

Буравлев осторожно выглянул из-за косяка, Сережа не утерпел и тоже выглянул. Черные столбы дыма поднимались над крышами, коричневая пыль, как тяжелый каменный туман, душила улицы, густые тучи гари и пепла заслоняли небо. Всюду гремели артиллерийские выстрелы, грохотали взрывы, торопливо шили автоматные очереди. Кое-где из окон свисали простыни, успевшие закоптиться и обгореть. В переулке за каменной баррикадой накапливались наши автоматчики. Впереди них стояла догорающая самоходка. Ее подбили из этого окна.

На перекрестке улиц торчала кирха — узкая, высокая, с полуобвалившимися стенами и прогорелой крышей — будто обнаженный скелет с проломленным черепом. Из-за уцелевшей стены кирхи вспыхивали пулеметные очереди, не давая нашим продвинуться. За углом «играл» скрипун — шестиствольный немецкий миномет. Он издавал противный визг, будто гвоздем по стеклу скребли.

— Эх, не достать его отсюда! — пожалел старшина и поглядел на фаустпатроны, лежащие на полу как поросята. Их еще осталось четыре штуки.

Они увидели, как из-за угла переулка выворачивает еще одна наша самоходка. Выйдя на позицию, она на миг застыла и тут же выплюнула огонь из пушки, Над уцелевшей стеной кирхи поднялась красная пыль, с крыши посыпалась черепица. После каждого выстрела вспыхивал рыжий взрыв и летели кирпичные осколки, а когда клубок дыма рассеивался, в проломленном черепе кирхи зияла новая рваная звезда.

— По часам бы не вмазали, — сказал старшина. Сережа удивился этим словам и только теперь увидел на башне кирхи большие часы со знаками зодиака.

— Красивые больно, — будто оправдываясь, сказал Буравлев.

Часы действительно были очень красивые и совершенно целые. Башня, на которой они красовались, вонзилась острым шпилем в дымное небо.

Самоходка продолжала бить прямой наводкой по кирхе, каждый раз приседая, а вдоль улицы, усыпанной колотой черепицей, стеклом от витрин, заваленной продырявленными манекенами и сорвавшимися с крыш искореженными балками, уже просачивались автоматчики, осторожно поглядывая на окна. И вдруг, обтекая самоходку, солдаты кинулись короткими перебежками вперед. Припадая за углы, за обломки, постоянно поливая окна домов автоматными очередями, они пошли на штурм кирхи. Сережа увидел, как один солдат споткнулся на ровном месте, упал лицом на мостовую и быстро-быстро засучил ногами, будто все еще бежал и боялся отстать от своих. Вскоре затих. И одиноко лежал посреди улицы.

— Это откуда? А?! Это откуда? — с придыханием спрашивал старшина и прицельно ощупывал взглядом окна противоположного дома. — Это ж его снайпер снял! Ах ты, сука, вот ты где!

Сережа увидел, как за занавеской окна противоположного дома что-то шевельнулось. Буравлев саданул очередью туда, и кто-то, падая навзничь, схватился за занавеску и вместе с ней рухнул.

— Вот так-то оно лучше, — удовлетворенно хмыкнул старшина. — Ну, пошли отсюда помогать корешам.

И тут же замер, вслушиваясь. Из соседней комнаты, куда была открыта дверь, донесло стон. Старшина одним прыжком подскочил к двери и выставил автомат, готовый в любую секунду нажать на спуск.

В соседней комнате они увидели лежащую на диване женщину. Прикрываясь полосатым пледом, она с ужасом глядела на них широко раскрытыми безумными глазами и что-то горячечно бормотала. Сережа различил:

— О, майн гот!

— Ты чего? — спросил старшина, а сам зорко окидывал комнату.

С потолка свисала разбитая люстра, на стене полуобвис ковер с пухлыми ангелочками, стол был перевернут, и пол усеян осколками стекла. Они захрустели под ногами, когда старшина и Сережа вошли в комнату.

— Чего с тобой? — повторил Буравлев.

Глаза немки лихорадочно горели в черных провалах, по белым щекам текла слезы. Она мучительно застонала, впившись зубами в искусанную в кровь губу, и попыталась натянуть на себя плед.

— Ну это ты не вовремя, — догадливым голосом сказал Буравлев, приглядевшись к женщине.

Старшина подошел к дивану, немка дико вскрикнула.

— Да не трону я тебя, дура! Нужна ты мне! — повысил голос Буравлев и, повернувшись к Сереже, скомандовал: — А ну, Серега, быстро за Антониной Семеновной! Да смотри, поосторожней там!

Выскакивая из комнаты, Сережа услышал, как старшина успокаивал немку:

— Айн момент, сейчас доктор будет. Ферштеен? В этом вашем деле главное — не робеть. Первый раз иль нет?

Антонина Семеновна — врач, ее все знали в полку. Не выпуская папиросы изо рта, она всегда была на передовой. И сейчас — Сережа знал — перевязочный пункт был в подвале дома неподалеку отсюда.

Когда Сережа бежал с Антониной Семеновной обратно, ему очередью прошило шинель, будто вилами кто пропорол. Антонина Семеновна втолкнула его в подъезд и прижала грудью к стене. Сережа не знал, как освободиться, и смущенно сопел.

— Ты, молодой человек, должен иметь глаза на затылке, — строго сказала она запыхавшимся голосом.

Сережа покраснел. Его впервые назвали молодым человеком, а главное, через гимнастерку Антонины Семеновны он чувствовал мягкую грудь этой еще в общем-то молодой женщины-майора и ощущал сквозь запах йода, медикаментов и пороховой гари еле уловимый нежный аромат каких-го духов и еще чего-то, чем, видимо, пахнут только женщины. И это сильно смущало его, и он все пытался освободиться из рук Антонины Семеновны. А она, прикрыв его своим крупным и сильным телом, настороженно вслушивалась в перестрелку во дворе, который им предстояло пересечь.

Остальной путь они проделали благополучно. В той самой комнате, где лежали фаустпатроны и мертвые немцы, уже было несколько наших солдат. Они стояли за оконными косяками и вели прицельный огонь по окнам соседнего дома.

Из комнаты роженицы навстречу вышел Буравлев.

— Уже готово, доктор. Я пуповину финкой перерезал. — Старшина извинительно смотрел на врача и вытирал кинжал о рукав телогрейки. — Крупный пацан.

Антонина Семеновна прошла в комнату. Во внезапно наступившем затишье послышался слабый писк, будто скулил маленький щенок. Усатый незнакомый солдат с кровоподтеком на щеке, сидевший на полу в углу и сам себе перевязывающий левую ладонь, сказал удивленно:

— Тут тыщи народу бьют, и вот… рожает. Круговерть.

— Пущай рожает, — ответил старшина, засовывая финку в ножны. — Может, человек родился.

Он сел на стул с красивыми гнутыми ножками и, прислушиваясь к звукам из соседней комнаты, стал выщипывать себе бровь.

Сережа видел, что Буравлев страшно устал. Косая сажень в плечах, по-сибирски неторопливый, обстоятельный, он имел неожиданно тихий голос, а когда задумывался, то щипал себе брови, отчего бровей у него не было…

Это было вчера днем.

А вечером немцы капитулировали, и всю ночь тянулись из города бесконечные колонны пленных.

Сегодня утром вон на той башне с надписью «Der Dotina» подняли флаг Победы, отсалютовали залпом, и вот теперь в городе тихо, не слышно ни стрельбы, ни взрывов.

— Эй, гвардеец! — услыхал Сережа. — Молочка хошь?

Шустрый солдатик протягивал ему котелок с молоком.

— Спасибо, — застеснялся Сережа.

— Спасибо скажешь, когда напьешься.

Сережа взял котелок, и вкус парного молока опять напомнил ему детство, когда жил он у бабушки в деревне. Теперь это все далеко-далеко, за войной. Будто и не было вовсе, будто всю жизнь только и знал он, что воевал, спал в окопах, бегал сквозь огонь, стрелял и поднимался в атаку.

Сережа напился, вернул котелок.

— Спасибо.

— На здоровье.

— А гори-ит, — нараспев произнес солдат в кубанке, глядя на дымные столбы над городом.

— Ну и хрен с ним! — зло откликнулся танкист. — Предлагали замиренье — не схотели. Пущай теперь горит.

— Ну не скажи, — запротестовал солдат в кубанке. — Рабочий люд ведь строил. Хоть немцы, а все ж — своим горбом.

— Я эту Германию, братцы, понять не могу, — сказал связист и оглядел всех светлыми добрыми глазами. — Сколь иду по ней, столь диву даюсь. Земля обихожена, амбары каменные, сносу нет, вековые. Аж завидки берут. Нам бы в колхоз такие! Все с умом построено. Жили бы себе да жили. Нет, мало им! На нас поперли. Сколь крови пустили, батюшки-светы!

— Империализм, — значительно пояснил солдат в кубанке. — Слыхал такое?

— У, гадство! — сплюнул связист.

— Нашего брату полегло тут уйма, — танкист мучительно поморщился, приложил руку к забинтованной голове. Видать, даже сказанное слово вызывало у него боль.

— Ну и их тоже намолотили. — Шустрый солдатик кивнул в сторону немцев.

Все посмотрели на пленных, по-прежнему смирно и покорно сидевших невдалеке.

— Федь, а Федь, ты молочка-то спробуй. А? — снова насел солдатик на друга. Контуженый все так же равнодушно и пусто глядел перед собою.

Два пожилых немца в шляпах, с белыми повязками на рукавах пальто пронесли носилки со стариком. Он был накрыт пятнистым, как шкура леопарда, пледом, лежал с закрытыми глазами, торчал нос белый, неживой. Солдаты молча проводили немцев взглядом.

Подошла еще группа солдат, они расположились неподалеку и тут же посбрасывали с себя амуницию. Оголившись по пояс, солдаты принялись отмывать грязь и копоть, въевшуюся в кожу за дни штурма города.

— Эх, сейчас бы баньку! — мечтательно произнес шустрый солдатик и одобрительно смотрел, как моются и хлопают друг друга по голым спинам молодые парни. — Как в субботу бывало! Баню топют, блины пекут, перину мягкую готовют…

Сережа забеспокоился, вспомнил, что его послали найти уцелевший дом, чтобы разместить роту на отдых. Солдатам пришло время вычистить оружие, помыться, поесть и спать, спать… Отсыпаться за всю войну.

Сережа поднял свой велосипед, которым разжился сегодня утром, когда старшина роты Буравлев послал найти дом. Велосипед — Сережина слабость, с детства мечтал иметь его, но матери не позволял карман. А тут, как вошли в Восточную Пруссию, глаза разбежались: велосипедов — завались, всяких марок, из разных стран, один другого лучше. Сережа не раз подбирал их, но офицеры приказывали бросить. Так и протопал всю Пруссию на своих двоих. А сегодня подобрал вот этот, французский, что ли? Целехонек, ни одной спицы не погнуто, хотя лежал возле бомбовой воронки. И звонок работает. Машинка что надо!

— До свиданья! — сказал Сережа солдатам у костра.

— Будь жив, гвардеец! — откликнулся шустрый солдатик и опять стал предлагать контуженому. — Федь, а Федь, ну ты пригуби молочка-то. Глядишь — полегчает.

Сережа вскочил на велосипед и направил его по булыжной мостовой, идущей изгибом вдоль озера. И оттого что велосипед шел легко, и оттого что работал звонок, которым Сережа звенел совсем без надобности, и оттого что кончилась битва, и оттого что на дворе весна, тепло, на сердце стало радостно и возвышенно, и Сережа чувствовал какую-то особую легкость во всем теле, силу в ногах и, не отпуская улыбку с лица, все катил и катил вдоль озера. Потом он свернул в неширокую улочку, захрустела под колесами битая черепица, и Сережа оказался в мертвом квартале разрушенного города.

Пейзаж какой-то марсианский — остовы домов еще дымят, пустынно, дико, ни людей, ни животных.

Но вот пошли уцелевшие при бомбежке и артиллерийском обстреле дома. Возле двухэтажной виллы с высокими зелеными елями перед воротами Сережа остановился. Красная черепица на крыше, фасад сплошь зарос плющом, парадный вход украшают сидящие гранитные львы. На втором этаже, над парадным входом, балкон с причудливо гнутыми железными перилами. Красивые дома у немцев, аккуратные, чистенькие, как на открытках. И улочка эта, видать, была чистая и тихая. Вся в садах. Виллы большие. Богачи, поди, жили.

Сережа подрулил к воротам, соскочил с велосипеда. Калитка — из железных витых прутьев. Ограда каменная. Кирпич покрыт яркой глазурью. Красивая ограда, Сережа таких не видывал. Вдоль нее орнаментный тротуар, выложенный из разноцветных камней. Медная блестящая табличка у ворот. Написано готическим шрифтом. Сережа плохо читал по-немецки — мать всегда была этим недовольна, — а готический почти совсем не разбирал.

Он прислонил к ограде велосипед и, потянув медную ручку в форме львиной головы, открыл калитку. По каменной дорожке, обсаженной ровно подстриженной туей, пошел к парадному входу. У них в Сибири эта туя только в комнатах растет, в горшках. А тут прямо на улице, и зеленая, будто летом. У самого крыльца со львами по бокам чернела воронка от снаряда. Стена виллы была изрыта осколками, дверь сорвана, и вход зиял темным провалом.

Сережа шагнул внутрь дома.

* * *

Хейнц бежал разбитыми улицами мимо разрушенных и горящих зданий, бежал, задыхаясь от дыма и пыли. Проклятые русские! Начиная с утра шестого апреля они не дали ни минуты передышки от своего артиллерийского огня и бомбежки. Город объят пламенем я разрушен за эти четыре дня.

Хейнц выбежал к озеру и обессиленно прислонился к железной оградке, тянувшейся вдоль берега. Воздух здесь был чище, и Хейнц жадно глотал его.

По обеим сторонам озера, как часовые, стояли башни из красного кирпича. На этом берегу башня «Врангель», на том — «Дер Дона». Толстые, приземистые, они грозно ощетинились пушками. Хейнц видел на красной стене башни «Врангель» белое пятно. Он знал — это мраморная доска с надписью: «Немцы, помните о своих колониях!»

Здесь Хейнц и его отряд гитлерюгенда с грозным и красивым названием «Жестокие барсы» давали клятву вернуть фатерлянду колонии, отобранные после Версальского договора. Здесь «Жестокие барсы» пели песни «Германия, проснись!» и «Барабаны гремят по стране». Здесь они маршировали под воинственную барабанную дробь, проходили в факельном шествии и скандировали в честь фюрера «Зиг Хайль!», пели в экстазе:

Дрожат одряхлевшие кости

Земли перед боем святым…

Они верили в непобедимость Германии, верили в указанный провидением путь немецкой нации, верили в божественное происхождение «третьего рейха».

…Пускай континенты пылают,

А мы победим все равно!..

Он, Хейнц, чистокровный ариец. Белокурый, с удлиненной головой, с голубыми глазами и железным сердцем. Быть немцем — это значит воспитать в себе тевтонскую жестокость, презрение к слабым, готовность умереть за нацию и во имя немецкого духа на земле. И «Жестокие барсы» воспитывали в себе истинно немецкий дух. Весь мир должен встать перед ними на колени. Все эти Иваны, томми, янки. Весь этот человеческий сброд. Они все рождены, чтобы быть рабами немцев.

«Жестокие барсы» готовились стать повелителями. Выше самой жизни — исполнение долга перед нацией! Кем бы ты ни был, будь прежде всего немцем. Пять веков назад германское начало господствовало над всей Европой, и теперь надо было вернуть это господство и возвеличить Германию. Все во имя Германии, все для великой Германии! С нами бог!

…Пусть мир превратится в руины…

Свой заново выстроим дом…

Хейнц отдышался, взгляд его упал на гранитную скульптуру обнаженной женщины с ребенком на руках. У ребенка были отбиты ноги, а тело женщины исклевано осколками. Женщина олицетворяла Германию, ребенок — будущее Германии. Будущее без ног. Хейнц горько усмехнулся, посмотрел на дым пожарищ родного города, на мутное озеро, на каменную балюстраду причала для прогулочных лодок, вспомнил, как прошлым летом, когда война была далеко отсюда, он победил здесь всех из отряда «Жестоких барсов» в одиночном заплыве с полной боевой выкладкой солдата. Несмотря на свои прошлогодние четырнадцать лет, он был сильным и ловким спортсменом и почти всегда выходил победителем в соревнованиях.

Хейнц услышал треск мотоцикла и спрятался за каменный угол ограды. Проскочил мотоциклист в сторону блиндажа коменданта гарнизона генерала от инфантерии Ляша, в ту сторону, откуда Хейнц бежал. От мотоциклиста остался сизый едкий дым эрзац-топлива.

Торопливо прошагала группа солдат во главе с ефрейтором. Хейнц подождал, пока они скрылись за поворотом, и, выглядывая из своего укрытия, внимательно осмотрелся. Посредине улицы лежал перевернутый взрывом штабной черный «опель» с оторванным колесом, с разбитым лобовым стеклом и искореженный обгорелый вагон трамвая. Здесь, возле озера, было относительно тихо, снаряды залетали редко, зато густо рвались там, за спиной, в районе Королевского замка, где недавно сражался Хейнц.

Он еще раз осмотрел улицу. На ближнем доме был написан фашистский плакат-призыв «Лучше смерть, чем Сибирь!», а на соседнем — «Храбрость и верность!». Надо идти. Быстрее, быстрее! Под защиту родительского крова, к своей матери! Хейнц не видел ее четыре дня, как ушел с отрядом фольксштурма на защиту родного города. О-о, эти четыре дня! Сплошной ад! Огонь, грохот, предсмертные хрипы и этот ужасающий, сводящий с ума артиллерийский огонь русских!

Хейнц взбежал на арочный каменный мост через протоку, соединяющую две части озера, и на трансформаторной будке увидел изодранный плакат. На нем изображены подросток и старик — фольксштурмовцы — и написано: «В свободе — жизнь!» Этот плакат Хейнц сам наклеил неделю назад под одобрительные взгляды прохожих и соседей. До дома остался один прыжок кошки — сбежать с этого моста, завернуть вправо, на улицу, идущую вдоль озера, потом налево — и он дома!

Хейнц перебежал мост, когда услышал близкий выстрел. Из виллы, стоящей на углу улицы, вышел эсэсовский офицер. Он был без фуражки, с пистолетом в руке. Хейнц понял, что это он стрелял в вилле. Эсэсовец остановился посреди улицы и стоял, покачиваясь на длинных ногах, затянутых в высокие блестящие сапоги. Короткое плотное тело в черном мундире было перехлестнуто ремнями.

Сердце Хейнца екнуло в предчувствии беды. Он знал, какую миссию выполняют эсэсовцы в эти дни: расстреливают дезертиров и мужчин, уклонившихся пойти в отряды фольксштурма. Все были на строгом учете. Только те, кто не мог передвигаться, были освобождены от защиты города.

Расставив ноги, эсэсовец в упор глядел на Хейнца, и глаза его с набрякшими веками были тусклы. Хейнц понял, что эсэсовец мертвецки пьян. Мелькнула наивная мысль, что эсэсовец не видит его. Но офицер поманил его пальцем, и у Хейнца оборвалось сердце, липкий пот покрыл все тело. Он не мог сделать шага, ноги пристыли к мостовой и отказывались подчиняться. Эсэсовец икнул, качнулся и пошел прямо на Хейнца. Он шел, как черный паук, неся короткое тугое туловище на длинных тонких ногах. И чем ближе подходил офицер, Там больше оставляли силы Хейнца — он вдруг почувствовал, как внизу живота ослабло и по ноге потекло теплое. А эсэсовец подходил все ближе, и Хейнц хорошо видел неестественно бледное, неживое лицо, застывшие тусклые глаза и жесткие прямые волосы, упавшие вороньим крылом на потный белый лоб и еще больше подчеркивающие бескровность этого мертвого лица. О-о, это ужасное выражение мертвого лица!

Хейнц мысленно молил бога сотворить чудо — сохранить ему жизнь. Эсэсовец остановился, тяжело дыша раскрытым ртом. Хейнц решил, что наступил конец, и замычал страстно и просяще, замычал, потому что не мог произнести ни слова. Он поскуливал, вымаливая себе жизнь. Эсэсовец пожевал серыми губами, издал горловой хрип и, качнувшись, прошел мимо, безжизненно держа пистолет в опущенной руке.

Хейнц еще не верил, что смерть прошла мимо, и в тупом оцепенении смотрел вслед эсэсовцу. Когда тот перешел мост, направляясь к башне «Врангель», Хейнц, волоча непослушные ноги по мостовой, двинулся к своему дому.

Он шел и плакал. Плакал от пережитого страха, оттого, что штаны были мокры, и от бессильной ненависти к этому эсэсовцу, который заставил его, Хейнца, отпрыска славного и знатного рода Пруссии, пережить унизительные минуты.

И это унижение напомнило ему о том, как пять дней назад, перед самым русским наступлением, возле Королевского замка эсэсовцы расстреляли четырех дезертиров. Их нашли в подвале и казнили перед строем фольксштурмовцев. Все

дезертиры были пожилые люди. Смертельно бледные, они дрожали, но пощады не просили. Знали — бесполезно. Хейнцу особенно запомнился высокий костлявый и совсем седой старик с бельмом на правом глазу. Хейнц немножко даже знал его — это был почтальон. Он развозил на велосипеде газеты и письма в том районе, где жил Хейнц. Старик стоял перед эсэсовцами и дрожал, но не от страха, а от ярости и бессилия и злобно кричал им: «Ваш фюрер — свинья! И сами вы — свиньи! Всем вам будет конец! Всем вам будет…» Пуля попала ему в глаз с бельмом. Эсэсовский офицер с перебинтованной головой самодовольно усмехнулся, продемонстрировав свою меткость, и подозрительно окинул взглядом присутствующих на казни фольксштурмовцев. Засовывая в кобуру еще дымящий пистолет, громко сказал: «Так будет с каждым предателем великой Германии». Рядом с Хейнцем в строю стоял маленький старик и дрожал так, будто расстреливали его, и шептал: «Мой бог, что они делают, что они делают!» У Хейнца тоже подкашивались ноги, но именно тогда, в тот момент и родилось у него еще неосознанное желание бросить оружие и бежать в родной дом. Все эти дни его преследовал предсмертный крик почтальона: «Всем вам будет конец!» И эта яростная непримиримость старика, который, презирая смерть, кричал своим палачам то, что он думает о них и о фюрере, сначала ужаснула Хейнца, но потом он мысленно все чаще и чаще обращался к словам расстрелянного «Всем вам будет конец!» и все больше и больше убеждался, что старик был прав…

Хейнц свернул на свою тихую улочку и остолбенел — вся ближняя часть ее была разбита. Хейнц испугался за свой дом, но тотчас увидел его целым и облегченно вздохнул. Рядом с его домом была разрушена вилла групиенфюрера СС, и Хейнц испытал мстительную радость. Так вам и надо, всем эсэсовцам!

Этот группенфюрер поселился здесь после того, как был арестован прежний хозяин виллы, генерал вермахта. Отец Хейнца, тоже генерал вермахта, был напуган и недоволен новым соседством. Отец не любил партийных выскочек, этих любимчиков Гиммлера, он воспитал неприязнь к ним и у Хейнца. Отец был генералом кайзеровской школы, учеником и последователем Шлиффена и Мольтке, и с презрением относился к этим безграмотным, невоспитанным и некультурным функционерам.

О-о, род Хейнца старинен и знатен! Двести пятьдесят лет поставляет он фатерлянду военных — офицеров и генералов. Со времен Фридриха Великого. Они служили и служат Германии. Война — их жизнь. Это тоже профессия, как любая другая — адвоката или врача. И они, отпрыски знатного рода, гордились своей профессией, гордились своей работой и трудились во славу фатерлянда, не щадя ни здоровья, ни жизни. Нет, никто из них не замарал своих рук такими расправами, какие учиняют эти черные дьяволы, эсэсовцы. Никто из рода Хейнца не служил ни в СС, ни в СД, ни в гестапо. Их род — военный и поклонялся только одному богу — Мареу. Они истинные тевтоны, потомки Зигфрида и героев Тевгобургского леса.

Из развалин виллы группенфюрера сочился жидкий дым. Группенфюрер еще зимой вывез свою семью на запад. Мать Хейнца, презрительно скривив тонкие властные губы, сказала тогда: «Крысы побежали». Она была из старинного прусского рода и, как и отец Хейнца, относилась высокомерно ко всем скороспелым функционерам. Но под рождество отец прислал письмо и просил мать покинуть Кенигсберг, переехать в поместье его сестры на Эльбу, намекая, что город может быть сдан русским. Мать выехать отказалась. Геббельс и гаулейтер Кох заявили, что Пруссия — железные ворота Германии и эти ворота никогда не открыть русским. Все жители города знали, что Кенигсберг — неприступная крепость с многочисленным гарнизоном, с огромными подземными складами боеприпасов и продовольствия, город, сплошь защищенный фортами и бастионами. Все были уверены, что красные орды разобьются об этот несокрушимый вал и начнется долгожданное победное наступление немецких войск. Так что зря там, на западном фронте, отец беспокоился за семью. Он просто не знал, во что был превращен в последние полгода город. Хейнц и все «Жестокие барсы» участвовали в его укреплении. Все население, стар и млад, были призваны на оборонительные работы. На перекрестках торчали лбы бетонных колпаков, из которых пулеметным огнем простреливались улицы. На главных магистралях выросли бетонные надолбы — «зубы дракона», железные «ежи», противотанковые рвы. Все старинные форты и башни нашпигованы пушками и крупнокалиберными пулеметами. Жители города были полны решимости отстоять город от азиатов, город, который достоин был стать столицей великой Германии от Рейна до Волги. Все готовы были положить жизнь. «Отныне мы — бешеные. Наш девиз — национальное бешенство!» — провозгласил руководитель кенигсбергских фашистов Вагнер Эрнст, кумир «Жестоких барсов». И все были готовы к национальному бешенству. Готов был и Хейнц.

Так было. Но теперь…

Когда начался этот четырехдневный ад, когда русские пошли на штурм, когда окраины города были потеряны и форты сданы, когда кольцо русских стало сжиматься все уже и уже вокруг центра, Хейнц понял, что дело обстоит совсем не так, как думал он раньше.

В начале штурма города русскими Хейнц был в санитарной команде и подбирал раненых и убитых. Их было множество. Они лежали везде: на улицах, под обломками зданий, в обгорелых трамваях. Порою на носилках несли кучу ног и рук. Хейнц не выдерживал, его тошнило, выворачивало наизнанку, ему казалось, что он насквозь пропах кровью и мертвечиной.

Еще задолго до штурма город был наводнен беженцами со всей Пруссии, лелеявшими мечту укрыться от русских за толстыми стенами бастионов и фортов Кёнигсберга. Их негде было размещать. Бомбоубежища были забиты до отказа. В парках и на площадях стояли таборы беженцев. Женщины с детьми на руках, старики, инвалиды — все с тележками, полными домашнего скарба. Летел пух из подушек, плакали дети, стонали старики. Прямо на мостовых и тротуарах были расстелены перины, здесь спали, умирали, варили себе пищу. Страшно было смотреть на изможденные лица несчастных… Но еще страшнее стало, когда русские нанесли бомбовый и артиллерийский удар по городу. Все рушилось или взлетало на воздух. Город начал гореть. Горели дома, словно факелы, вспыхивали деревья, горел даже асфальт. Горели фашистские призывы, намалеванные огромными буквами на стенах: «Пруссия не станет на колени!», «Кенигсберг будет немецким!» Все рушилось или взлетало на воздух.

На второй день штурма Хейнц упросил дядю Отто, полковника, друга отца, взять его с собой в штаб фольксштурма, где было потише. В городе началась паника, начались грабежи и расстрелы. Уже никто никому не подчинялся, каждый спасал собственную шкуру. Все осаждали и так доверху забитые убежища. У входа в подземелье были драки. Дядя Отто в упор застрелил молодого офицера, который при бомбежке оттолкнул женщину с ребенком, пытаясь первым прорваться в убежище. «О, позор, позор! — стонал дядя Отто. — Где же честь офицера! Такие люди погубили Германию!» А потом в штабном блиндаже дядя Отто, осунувшийся, с седой щетиной на щеках, сказал Хейнцу, когда они на минуту остались одни: «Счастливы те немцы, которые погибли четыре года назад. Они были уверены, что умирают за великую Германию. Счастлив тот, кто слеп».

А когда сегодня застрелился сам дядя Отто и когда никто, совершенно никто не обратил внимания, что застрелился герой похода на Францию, храбрейший из воинов, кавалер Железного креста с дубовыми листьями, Хейнц понял: наступил конец. Судьба города решена. Решена судьба и всей Германии. Слова почтальона «Всем вам будет конец!» оказались пророческими. И Хейнц покинул свое место в бою, бросил ненужный теперь автомат и побежал домой. Он увидит мать, и она скажет, что надо делать. Мать всегда говорила ему, что надо делать. Под родной крышей он найдет спасение. Хейнц не знал, что матери уже нет дома, что за нею приехал его старший брат, офицер-гренадер, и увез ее. Группа войск, куда входил батальон брата, прорывалась на Пиллау.

Хейнц был уверен, что его ждут дома, он надеялся, что сегодня, в день его рождения, мать приказала кухарке приготовить его любимый шоколадный торт, на котором кремом написано число лет — «15».

Хейнц открыл знакомую калитку, когда возле парадного входа взметнулось пламя и тяжелый грохот оглушил его. Хейнца подняло в воздух, и он закричал дико, отчаянно, но взрывная волна забила рот плотным горячим воздухом, и Хейнц задохнулся. Его бросило с маху на землю, и, теряя сознание, он успел почувствовать, как холодом резануло живот…

Когда Хейнц очнулся, в воздухе оседала черная пыль, вокруг лежала развороченная земля и кирпичная крошка. В нос резко ударило едким чесночным запахом тола. В голове тяжело и больно гудело.

Еще не веря, что жив, Хейнц приподнялся и тут же застонал от острой боли в животе. Он невольно схватился за живот и почувствовал на руках липкое и горячее. При виде крови Хейнцу стало дурно…

Потом он попытался встать, но сил не хватило. Он позвал мать. Ему казалось, что кричит он громко, на самом же деле только тихий шепот сползал с его окровавленных губ.

Он все же нашел силы подняться. Зажимая живот руками, качаясь, медленно пошел к дому. Он вошел в сорванную воздушной волной парадную дверь, и никто его не встретил. Он позвал, но никто не откликнулся. Ни садовника, ни кухарки, ни слуг. Не было и матери. Дом был пуст.

Хейнц напряг последние силы и стал подниматься по дубовой лестнице на второй этаж. Лестница плыла перед глазами, красивый ковер тоже плыл, зыбился, уходил из-под ног. Боясь потерять опору, Хейнц хватался за перила и пачкал их кровью. Ему недостало сил дойти до своей комнаты, и он вошел в спальню родителей. Здесь он увидел раскрытые гардеробы матери. Все хранило следы поспешного бегства. И когда Хейнц понял это, силы оставили его. Теряя сознание, он упал на великолепное шелковое покрывало небесного цвета — красу и гордость матери — и залил его кровью.

* * *

Сережа вошел в сорванную дверь и оказался в просторном полутемном зале. Стены до половины были отделаны красным деревом с резьбой и вензелями, на них висели оленьи ветвистые рога, клыкастые кабаньи головы со свирепыми стеклянными глазами и чучела птиц.

Сережа с интересом рассматривал эти охотничьи трофеи. Он был родом из степного Алтая, где не водилось ни оленей, ни кабанов, ни этих яркоперых птиц — фазаны, что ли? Потом он рассматривал камин, виденный им только на картинках да в кино.

Все в этом доме было непривычно глазу, в диковину, и Сережа с любопытством оглядывался, приобщаясь к чужой, незнакомой, прошедшей здесь жизни. На черных креслах с высокими резными спинками лежали разбросанные вещи. Видимо, хозяева покидали дом второпях. На круглом, дорогого дерева, полированном столе стояла наполовину пустая бутылка с яркой красивой этикеткой. Рядом лежал длинный бокал с толстым дном и замысловатым вензелем на стекле.

Сережа обошел первый этаж, побывал в каждой комнате, раздвигая стеклянные двери, половинки которых уходили в стену. Таких дверей он еще не видывал. Раз! — и дверь в стене. Ему это очень понравилось, и он несколько раз то открывал, то закрывал двери. Сережа радовался, что нашел хороший просторный дом для роты и что старшина Буравлев будет доволен. Он ходил по комнатам, удивляясь тишине и красивой обстановке, видел раскрытые гардеробы, где аккуратно, на плечиках, висели платья, костюмы и военные мундиры с золотым шитьем, а внизу стояла начищенная обувь. На окнах были тюлевые шторы, накрахмаленные и выутюженные. На полу огромные мягкие ковры, в каждой комнате другой расцветки, в тон обоев на стенах. Все идеально чисто, аккуратно, даже неудобно было ходить по этим комнатам в стоптанных и грязных солдатских сапогах.

Сережа побывал на кухне, выложенной цветным кафелем. Здесь все сияло белизной и никелем. На полках в чинном порядке стояли красивые белые фаянсовые банки с синими готическими надписями. Сережа разобрал некоторые — соль, сахар.

Потом он пошел на второй этаж по дубовой, покрытой темно-красным ковром лестнице и старался ступать на ковер осторожно, чтобы не запачкать его.

Сережа почти поднялся на второй этаж, как вдруг увидел, что от стены, сбоку, двинулся к нему человек. И сразу же, мгновенно, Сережа увидел в его руках автомат. Сережа рванулся за косяк лестницы и присел, успев заметить, что человек сделал то же самое. Сережа полоснул автоматной очередью туда, где присел человек. Гулко взорвалась тишина, раздался звон стекла, и стихло все. Затаив дыхание Сережа ждал ответную очередь, но ее не было. Он напряженно вслушивался. Вроде бы донесся стон. Насторожился.

Нет, показалось.

Ни звука.

Сунув автомат вперед, Сережа выглянул из-за косяка и увидел огромное — во всю стену — наполовину разбитое зеркало. А в нем себя.

Еще не веря, настороженно вглядываясь и нервно вздрагивая, Сережа подошел к зеркалу. Верх был цел, низ рассыпался. Оказывается, он саданул по зеркалу, в котором увидел себя и не признал. Сейчас из сохранившейся половины зеркала на него смотрел молоденький солдатик с глубоко запавшими испуганными глазами. Грязный. Тонкая, с перебинтованными чирьями шея торчала из жесткого воротника шинели. Этот железный ворот шоркал по чирьям, и Сережа все время гнул голову вперед. Шапка на нем была мятая, видавшая виды, а шинель с распоротым правым плечом. Это вчера, когда штурмовали башню у озера и Сережа вслед за старшиной перебегал открытую площадь, его вдруг рвануло за плечо, будто кто схватил сзади на полном бегу. Он тогда не обратил внимания и только после боя рассмотрел. Шинель разрезало осколком как бритвой. Немного б поглубже и… сейчас он не стоял бы здесь, перед зеркалом.

Сережа нервно хмыкнул, попытался улыбнуться, но улыбка получилась кривой. Он вошел в раздвижную дверь — опять подивился такому чуду — и очутился в просторном полутемном кабинете с тяжелыми портьерами на окнах и дверях.

Две стены были заняты шкафами с книгами в кожаных переплетах и с золотым тиснением. Посреди кабинета стоял громоздкий черный стол с бронзовым письменным прибором и канделябрами. Прямо за столом всю стену занимали два ряда портретов в позолоченных рамах, писанные темными масляными красками. На портретах были одни военные. В треуголках, в кирасах, в кайзеровских шлемах, в фуражках с высокими тульями, в аксельбантах, с крестами на мундирах. Важные, спесивые, с надменно выставленными острыми кадыками, с обвислыми щеками, в белых буклях, стриженные под ежик, с нафабренными, загнутыми вверх усами, в моноклях — каких только не было здесь генералов и офицеров!

Серело повернулся к стене справа и увидел большую картину в тяжелом золотом багете.

От тропического острова с двумя пальмами на песчаном берегу в ночное море уходил парусный корабль. На картине была прекрасная южная ночь, ясная луна, всплески волн и огромные паруса. Корабль уплывал в морские дали, к неоткрытым островам, а может быть, к берегам Южной Америки или в Антарктику. Это — каравелла Магеллана, Колумба, капитана Кука, адмирала Лазарева. И плывут на ней отважные люди, неунывающие бродяги морей, сильные, смелые, которые бесстрашно сражаются с бурями и пиратами, открывают новые земли и страны, дышат вольным морским ветром! Серело всю жизнь мечтал увидеть море. И здесь, в Восточной Пруссии, он знал, что море где-то рядом, но его дивизия наступала на город с юга, и моря он так и не увидел.

Сережа в восхищении стоял перед картиной, и ему казалось, что это он уходит на корабле в неизведанную даль, и ветер свистит в снастях, и плещутся о борт волны.

Но что-то мешало ему, какая-то смутная тревога закралась в сердце, он хотел оглянуться на дверь в противоположной стене, но никак не мог оторвать глаз от удивительно прекрасной картины, да и чирьи проклятые не давали повернуть головы. И вдруг каравелла качнулась, накренилась и в парусах раздался гул ветра и звонко всплеснули волны.

Выстрела он не слышал, только поплыло все в глазах, а корабль, покачиваясь, уходил все дальше и дальше, быстро меркнул, растворяясь во мгле ночи, пока бесплотной тенью не исчез вовсе…

* * *

Хейнц очнулся от близкой автоматной очереди и звона стекла. Его качало на волнах, сознание то пропадало, то возникало, зыбкое, непрочное. Перед глазами то прояснялся лепной потолок родительской спальни, то рушился громадой на него, и Хейнц в горячечном бреду метался, кричал, звал на помощь мать, оставаясь лежать пластом на кровати, и еле слышно стонал. А потолок все рушился и рушился, и Хейнц бежал и бежал и никак не мог убежать. Вдруг на него надвинулась зловещая фигура эсэсовца с наставленным пистолетом, и пальцы офицера, держащие оружие, были как изломанные стеариновые свечи. Хейнц ясно увидел дуло — этот черный глаз смерти, и опять закричал. Потом услышал взрывы. И из этих взрывов возникло искаженное ненавистью лицо почтальона-старика. Страшный огонь бушевал вокруг, и живот Хейнца охватила дикая боль ожога. Хейнц хотел отползти подальше от пожарища, потому что знал: вот-вот должны взорваться мины, и не мог. Он позвал мать, чтобы она спасла его. И она пришла. Тихо гладила его по голове, но вдруг стала растворяться в воздухе и уплывать. Хейнц не хотел, чтобы она исчезала, и опять кричал, ему казалось, громко, но вместо крика с запекшихся губ стекал беззвучный стон, и перед глазами все плыло, плыло, качалось и пропадало. Но вот туманная пелена стала рассеиваться, и потолок укрепился на своем месте. Хейнц медленно повел взглядом по стенам и обессиленно закрыл глаза.

Долго лежал так, уже в сознании, уже все понимая.

Когда он снова открыл глаза, то в проеме двери, ведущей в отцовский кабинет, увидел человека. Хейнц сразу понял, что это русский, хотя в глазах еще все покачивалось и четкость смазывалась.

Русский стоял к нему спиной. Хейнц смотрел на него и не верил своим глазам, думая, что нет, это галлюцинация. Страх, поднимаясь откуда-то снизу, перехватил горло. Все так же, не спуская глаз с русского, который продолжал стоять к нему спиной, Хейнц, еще не до конца осознавая, что делает, лез бессильной рукой в карман куртки, где лежал подарок отца — маленький никелированный «вальтер», очень удобный и почти игрушечный.

Хейнц достал пистолет, почувствовал его холодноватое жесткое тело, и оттого, что рука ощутила тяжесть оружия, к Хейнцу на время вернулась уверенность и ясность. Он с усилием поднял непослушную вялую руку и долго целился. Дуло ходило то вверх, то вниз, и туман застилал глаза. И, уже чувствуя, что его покидают силы, Хейнц поймал на мушку голову русского и нажал спуск. От легкого толчка в ладонь он выронил пистолет и потерял сознание…

* * *

Буравлев шел вдоль озера и матерился на чем свет стоит, шел быстро, пружинисто, легко нес свое сильное складное тело, и радоваться бы ему сейчас, что вот и отгремели бои в городе и можно вздохнуть свободно, а он был мрачнее тучи и зол на весь мир. Он только что получил разнос и не мог еще остыть и пережить обиду. Разнос ему учинил старший лейтенант, командир роты, всего неделю назад принявший роту после гибели капитана, с которым Буравлев жил душа в душу. Видишь ли, этому очкарику не понравилось, что Буравлев сшил себе сапожки из зеленого брезента, и сейчас, когда стало сухо и бой кончился, надел их. Такие сапожки — высший шик. Все лейтенанты в них щеголяют, и он, Буравлев, тоже. Он все же старшина роты как-никак! «Почему вы носите офицерское обмундирование?» Да потому что это неписаный закон — все старшины рот в офицерском красуются. А ротный этого не признает. Хоть бы наорал — ладно, дело привычное, на крике дисциплина держится. А то ведь вежливенько так, на «вы», голос тихий, а выстегал при всех, хоть сквозь землю провались.

Старшина перешел мост через протоку, соединяющую две части озера, и замешкался у трансформаторной будки с плакатом, призывающим всех немцев идти в ополчение на защиту города. Здесь дорога разветвлялась. Буравлев посмотрел на разрушенные виллы, прикинул в уме, куда мог податься Звездкин. Скорее всего вдоль озера, направо, там вон дома целые виднеются.

Этот Звездкин как сквозь землю провалился. Из-за него все и началось, из-за тонкого, звонкого и прозрачного. Командир роты после капитуляции немцев спросил Буравлева: есть ли помещение для отдыха солдат. Да что он, Буравлев, второй год старшина роты, службы не знает! Его солдаты всегда сыты, обуты и отдыхают как надо. Он умеет обращаться с интендантами. Другие старшины еще глаза продирают, а он уже своих бойцов и накормит, и оденет, и обует, и обогреет. И сегодня тоже. Едва город пал, как послал он Звездкина найти неподалеку хороший дом. Наказал, чтобы дом был чист, просторен, и место чтоб было удобное, и глаз радовало, и чтоб клозет был теплый. Буравлев службу знает, о своих солдатах печется, как мать родная. А этот Звездкин исчез, хоть не отпускай ни на шаг. Пока выколачивали из подвала внезапно обнаруженных немцев, старшина забыл о своем подопечном. Аккуратненько, надо сказать, выковырнули. Нашего ни одного не царапнуло, а их всех положили. Ротный велел в плен брать. А чего их брать? За какие заслуги? И так набрали — девать некуда. Они там, в подвале, зашебуршили было: «Рус, Иван!» Значит, лапы вверх решили вскинуть, драгоценные жизни свои спасти. А чего же хенде хох не делали, когда ультиматум им предъявили! Сколько наших положили во время штурма города! В общем, сыпанули им в подвал очередями, а Буравлев гранатку кинул. Аккуратненько кинул. Чистая работа, как в аптеке. Вякнуть не успели фрицы, на тот свет отправились. За это и взъелся ротный. «Тэ-эк-с!» — холодным тоном догадливо протянул он, когда Буравлев доложил, что пленных нет. И по глазам было видно, что знает старший лейтенант, как они этих арийцев в подвале успокоили. «За такие штучки — трибунал!» И глаза его за стеклами очков в железной оправе стали жесткими. «Какие штучки?» — дурачком прикинулся Буравлев. «Эти самые…» — ротный неприязненно глядел на старшину. И тут Буравлев психанул, стал кричать, что у него мать и малолетняя сестренка под бомбежкой в Мурманске погибли, что два закадычных дружка полегли, один — на Курской дуге, другой — под Брянском, что сам он четыре раза ранен и контузию имеет и что, если бы он целовался с фрицами, ему бы три «Славы» на грудь не повесили. Долго разорялся, а очкарик слушал, не перебивая, стекла протирал грязным носовым платком. А вокруг солдаты стояли и смотрели, как старшина «камедь ломает». Когда Буравлев выдохся, смолк, командир роты очки надел и сказал, как гвозди вбил: «Если вы на этой земле будете вести себя так, как они на нашей — убивать пленных, стрелять раненых, жечь и грабить, то вы ничем не лучше фашистов. Мне стыдно за вас, что в конце войны я должен говорить вам эти прописные истины». У Буравлева аж дух перехватило от таких слов. Не нашелся чего и ответить. Да и чего ответишь, когда тебе вот так по сопатке при всем честном народе. Он только головой замотал, как бык, оглушенный на бойне. А ротный очки на переносице поправил и тихо сказал: «У меня тоже мать и малолетняя сестренка голодной смертью умерли в Ленинграде, в блокаду. Я тоже мог бы психовать». И окинул взглядом старшину с головы до ног. Вот тут-то комроты и увидел сапожки на старшине, и спросил, где рота будет отдыхать. Когда Буравлев доложил, что уже послал Звездкина, да что-то долго нету его, ротный приказал: «Идите и сами лично найдите дом и своего денщика разыщите». Так и сказал «денщика», будто Буравлев — барин, а Звездкин у него слуга. Вот это-то и обиднее всего. Это он-то, Буравлев, барин! А кто треску ловил на Севере? Кто апатиты добывал на Кольском? Кто дорогу прокладывал по тундре? Тебя бы туда с твоими очками! В вечную мерзлоту или в соленую воду, когда штормик двенадцать баллов! Быстро бы!.. А что «быстро», Буравлев так и не мог придумать. Он понимал, что ротный прав и насчет немцев, и насчет сапожек. Ну, с этими фрицами под горячую руку получилось. Чего уж теперь — не вернешь. Да и война же идет — кто кого! Слюни распускать некогда. Наших вон тыщи положили! За это кто отвечать должен? А за тех девчат, что на Псковщине изнасилованы были и с вырезанными грудями повешены. Даже ко всему привыкшие солдаты содрогнулись. Буравлеву ночами снились эти вырезанные девичьи груди. Он тогда в траншею первым ворвался, шестерых в рукопашной свалил. Ему в тот раз первую «Славу» дали, в дивизионной газете про него написали, что мститель он и что с него пример брать надо. Так кто за тех девчат отвечать должен? Фрицы? Фрицы. А раз фрицы, то и нечего с ними цацкаться. И этих дойчляндов в подвале ему нисколь не жалко. А с другой стороны взглянуть — укорот своим нервам давать надо и политику понимать. Не темный, не из лесу — пять классов за плечами. А насчет сапожек, тоже ведь, дай свободу — кто в чем ходить начнет. Не армия, а цыганский табор станет. И хоть выстегал его ротный, Буравлев, ценивший в человеке в первую очередь храбрость, все же уважал своего командира. Воевал ротный будь здоров! Ничего не скажешь — не трус. И башковитый опять же. Студент. Студентом быть, ежели разобраться, то мозгой шевелить надо, задачки там всякие решать, дроби знать. Это тебе не топориком тюк-тюк. Умственный труд потяжельше любого тянет… Тэ-эк-с, куда же теперь?

Буравлев остановился возле водонапорной башенки, пропустил колонну машин с солдатами. Видать, уже получили приказ куда-то двигаться из города. Он малость остудился при ходьбе, успокоился, стал внимательнее смотреть по сторонам. Дымились развалины. «Ну врезали им, гадам! Теперь сто лет не очухаются. И чего лезли, олухи? Разве Россию осилить! Сколь пытались, кто только не шел войной — всех били. Россия — она Россия и есть!»

Буравлев осмотрелся. Здесь от улицы, изгибающейся вдоль озера, отпочковывалась маленькая улочка, вся в деревьях и шикарных виллах, половина которых разрушена. Куда же этот тонкий, звонкий и прозрачный задевался? Вечная с ним морока. Ему еще в школе учиться, за мамкину юбку держаться, а он воюет. Доброволец. Соплей перешибить можно. Детский сад война, что ль? Эти три месяца Буравлев все берег его, опекал. И, надо сказать, присох сердцем. Чем-то Звездкин напоминал ему племяша из Томска. Такой же щуплый, росточком с винтовку и ходил так же, смешно косолапя и далеко откидывая правую руку. Люб еще тем был, что сибиряк он, земляк. Образованный пацан, девять классов имеет. Как зачнет на привале про книжки рассказывать, так все уши развесят. И напоминал он в такие минуты Буравлеву дружка его детства. На маленькой сибирской станции, где прошло детство Шурки Буравлева, был у него дружок, книгочей. Каких только книжек не прочитали на крыше сарая тогда! Будто в другой мир окошко распахнули. Книжки его, Буравлева, от воровства отбили. Карманником он был. С той поры шибко он уважал людей начитанных. И вот Звездкин такой же, так и сыплет стишками да про разные истории рассказывает. Сегодня, когда Буравлев узнал, что из подвала фрицев выколачивать надо, послал Звездкина дом искать, от греха подальше. Ну теперь уж все! Кончилась война, считай. Ах, черт, кончилась все же!

Но Звездкину он все равно всыплет, он ему покажет, что такое служба и как надо приказы выполнять!

Буравлев закурил трофейную сигаретку, затянулся горьким едучим дымом, запершило в горле. Отбросил сигаретку, плюнул. Ну до чего же у фрицев курево дрянное! Из чего они делают эти сигареты? Дым как от горелой тряпки.

Буравлев опять распалился и, чтобы успокоиться, зашарил по карманам, надеясь найти какую-нибудь завалявшуюся папиросу родной марки, но ничего не обнаружил. Он огляделся и за кустами, возле озера, увидел коров и пожилого солдата. Это стадо удивило старшину. Откуда оно в этом пекле?

— Эй, отец, закурить найдется? — окликнул он солдата.

— Подходи, поделюсь, — ответил тот и, когда Буравлев подошел, предложил: — Молочка не желаешь, парного?

— Терпеть не могу парного. — Буравлев взял протянутый кисет, оторвал газетку и бухнул на нее горсть казенной махры. Сворачивая цигарку толщиной с оглоблю, показал глазами на коров. — Куда гонишь?

— Дивизию кормить, — охотно пояснил солдат. — Опять же детишкам молоко необходимо. Первый продукт.

— Каким еще детишкам? — Старшина пощелкал красивой трофейной зажигалкой в виде блестящего маленького пистолетика.

— Фрицевским, каким же, — как само собой разумеющееся сказал солдат. — Приказ есть: кормить мирное население, в первую голову ребятишек.

Буравлев вспомнил слова ротного о том, что у него голодной смертью погибли в Ленинграде мать и сестренка, переспросил:

— Приказ, говоришь?

Он бесполезно щелкал зажигалкой — огонь не вспыхивал.

— А как же! Жизнь на новые рельсы повернула, — философствовал старый солдат, доставая «катюшу» — кресало, огниво, фитиль — испытанное фронтовое хозяйство. — Мирное население кормить надобно. Вот насобирали коров, продпункт открывать будем.

Солдат высек огонь, раздул фитиль.

— Я б их накормил, — сквозь зубы процедил Буравлев, прикуривая от «катюши». — Они б у меня наелись!

— Оно конечно, — понимающе вздохнул старый солдат и тоже стал налаживать цигарку. — Этих бы коров да к нам в колхоз на Смоленщину. Вчистую разорил фриц, вчистую. Старуха пишет, от деревни одни трубы остались да кошка уцелела, и та одичала. Подымать хозяйство на голом месте приходится. Коровы бы эти пригодились, молочная порода, добрая.

Солдат, видать, был любителем поговорить и нацеливался на длительную беседу под дымок.

— Ты случайно пацана тут не видал, — перебил его Буравлев, — зелененький солдатик такой. Послал с заданием, а теперь вот ищу.

— Был тут парнишка. На лисапеде.

— Во-во! Прозрачный такой весь, шея куриная.

— Был, был. Вот тут сидел, молоко пил. Уехал.

— В какую сторону?

— А вот куды — не приметил. Хозяйство у меня, сам видишь, доглядать надо, — солдат кивнул на коров.

— Ну стереги свое хозяйство. Спасибо за курево.

— Попил бы молочка, — снова предложил хлебосольный солдат.

Буравлев только досадливо отмахнулся, повертел неработающую зажигалку и запульнул ее в озеро. Пошагал в переулок, где виднелись сохранившиеся дома.

Старшина шел, курил и с удивлением думал, что жизнь и впрямь на новые рельсы повернула, прав старик, надо уже о мирной жизни думать, что делать после демобилизации. Глядишь, летом и отпустят из армии. Что война вот-вот кончится, ни у кого сомнений нет. Ну месяц еще, ну два. Дело за Берлином. А там мир!

И ехать надо куда-то, новую жизнь начинать. Куда податься? В Мурманск треску ловить опять? Иль, может, на родину, в Сибирь? С Мурманском после гибели матери и сестренки его уже ничего не связывало. Жил он там по вербовке. А Сибирь, как ни говори — родной край. Вот возьмет и поедет вместе со Звездкиным в Барнаул, там родня имеется. Его везде на работу с руками-ногами возьмут…

Буравлев услышал выстрел и, привычно втянув голову, прижался к каменной ограде, а сам уже срывал автомат с плеча. Подобравшись, как пружина на взводе, готовый к любой неожиданности, он настороженно и зорко обежал взглядом двухэтажную виллу с гранитными львами у входа. Все тихо, все спокойно. Нигде никого. Но он точно слышал выстрел. Глухой короткий щелчок внутри здания. Буравлев и спросонья мог определить, из какого оружия стреляют. Этот щелчок был из пистолета маленького калибра. В кого стреляли? Кто стрелял?

Буравлев, не выходя из своего укрытия, ощупывал глазами виллу. Тэк-тэк-тэк! Где он может быть, этот стрелок? Чердачное окно? Не видно. Угловые окна? Тихо, занавески не шевелятся. Парадная дверь сорвана — в глубине никто не маячит. Тэ-эк-с! Придется осмотреть особнячок. Гранатку из-за спины передвинем на живот, чехольчик расстегнем. И финочку на всякий случай приготовим. Буравлев попробовал, свободно ли ходит кинжал в ножнах. Не раз эта финка выручала его в рукопашной.

Взгляд старшины упал на велосипед, прислоненный к ограде. Стоп! Кажется, на таком поехал Звездкин? От недоброго предчувствия екнуло сердце. Не выпуская дом из прицельного взгляда, Буравлев поднял правой рукой автомат, чтобы диск прикрывал голову, а левой защитил сердце. Ну, кинемся!

Легко, почти не касаясь земли, стремительно, как рысь, одним махом взял Буравлев расстояние от калитки до выбитой парадной двери. Прижался к стене. Перевел дух.

Осторожно заглянул в дверь. Никого. Бесшумно вошел. Опытным взглядом окинул просторный зал. Прислушался. Тихо.

Лестница наверх. Там тоже тихо.

Буравлев быстро обошел все комнаты первого этажа. Никого. Теперь наверх. Поднялся по лестнице, по темно-красному богатому ковру. В разбитом зеркале увидел свое грубое обветренное лицо с выщипанными бровями и аккуратненькими пшеничными усиками под большим висячим носом.

Шагнул в раздвинутую дверь.

Звездкин лежал навзничь, широко раскинув руки. Шапка откатилась под письменный стол с массивными резными ножками. Буравлев мгновенно вобрал взглядом все вокруг и увидел в проеме двери немца, лежащего на широкой кровати. Старшина вскинул автомат и прижался к косяку, готовый выпустить очередь, но, присмотревшись, понял — немец мертв.

Буравлев быстро и настороженно обошел все комнаты второго этажа — никого. Вернулся к Звездкину. Тот был еще жив. Старшина расстегнул на нем шинель, потом гимнастерку и увидел на несвежей бязевой рубашке темное пятно. Грудь была пробита навылет. Буравлев понял: Звездкин живет последние минуты. Даже бинт накладывать не надо — зря мучить. Да и не было чем перебинтовать. Буравлев был суеверен и не носил с собой индивидуального пакета, верил в примету: с пакетом обязательно накроет.

Звездкин застонал. Буравлев склонился над ним, приподнял его голову и подложил шапку. Последние живые краски покидали лицо Сережи, и оно покрывалось серым чужим налетом. У побелевшего носа катастрофически быстро проступала смертная синева. В уголках рта при каждом судорожном вдохе появлялись розовые пузырьки.

В бессильном отчаянии стиснув зубы, Буравлев застонал. Никогда за всю войну его не охватывало такое отчаяние, такая жалость и боль, как сейчас, при виде этого умирающего, совсем еще зелененького парнишечки.

— Васер… — вдруг услышал он тихий хрип и вздрогнул. Ему показалось, что это сказал Звездкин.

— Васер…

Буравлев резко обернулся. Немец, которого он посчитал мертвым, был жив.

— Ах, васер тебе! Води-и-ички! — злорадно протянул Буравлев и пружинисто вскочил на ноги. Ненависть захлестнула его. Он рванулся к немцу, а рука сама выхватила финку из ножен. Два звериных бесшумных прыжка — и Буравлев возле кровати.

— Мутер…

Буравлев застыл. Перед ним лежал мальчишка. Моложе Звездкина. Рука старшины медленно опустилась. Тяжело дыша, он смотрел на немца. На веснушчатом лице мальчишки, с прилипшими косичками белобрысых волос и черными спекшимися губами, выступил зернистый серый пот. Буравлев за войну видел много раненых, сам не раз валялся в госпиталях и хорошо знал, какие раны смертельны. Такая была у мальчишки — в живот. Рука немца, лежащая на изодранной куртке, слабо шевелила пальцами, и они были похожи на белых червей в кровавом месиве живота. На левом рукаве мальчишки были треугольные нашивки — гитлерюгенд. Оболваненные нацистами, они дрались до последу. Буравлев уже встречал таких. Пока не убьешь — воюют. Умирает, гаденыш, а кричит: «Хайль Гитлер!»…

— Пи-ить, — донесло тихий шелест. Буравлев оглянулся.

Звездкин в беспамятстве шевелил обескровленными губами. Буравлев отстегнул фляжку и поднес ее к губам солдата. Но Звездкин уже не мог пить, и кровавая струйка вытекла из угла рта. Буравлев горестно покачал головой.

Звездкин начал икать, старшина понял — отходит. Сережа глубоко вздохнул и уже не выдохнул, затих. Широко раскрытые глаза его стеклянно смотрели на картину, где парусный корабль уходил в море.

Старшина снял шапку, опустился на колени и, глядя в мертвое, еще не остывшее лицо Сережи, с болью подумал: «Эх, малец, малец! Не доглядел я. На мне вина».

Буравлев прикрыл веки Звездкину и нежно сложил его руки на груди. И эти безвольные мальчишечьи руки вызвали острый приступ горькой жалости, Буравлеву перехватило горло.

Он стоял на коленях перед своим солдатом, перед его живыми еще и в то же время уже мертвыми руками, из которых ушла живая сила, отлетело тепло и последним замедленным движением текла холодеющая кровь. Эти тонкие, не успевшие окрепнуть мальчишечьи руки со сломанными ногтями, в ссадинах, запачканные оружейным маслом, в короткой жизни своей ничего не держали, кроме легкого ученического пера да тяжелого солдатского автомата. Они скорбно и величественно, будто изваянные из мрамора гениальным скульптором, лежали на затихшей груди; узкие недозревшие руки, которым при жизни, если бы не было войны, предстояло стать руками мужчины, чтобы обнимать любимую, ласкать детей, приобретать рабочие мозоли, творить добро и радость. Но эти прекрасные и добрые, грозные и беззащитные руки были уже мертвы.

Буравлев покачивался из стороны в сторону и тихо стонал. Он держал остывающие руки Звездкина на его груди, чтобы закостенели они в последнем молитвенном жесте пред вечным упокоением.

И когда руки Сережи схватились мертвой неподвижностью и уже не расползались с умолкшей груди, старшина осторожно, будто боясь спугнуть последний сон солдата, встал и почувствовал страшную смертную усталость. Он опустился в жесткое с высокой резной спинкой кресло и застыл в тупом оцепенении.

…Очнулся он от выстрелов. Неподалеку шла перестрелка, видимо, опять вышибали откуда-то последних немцев. Буравлев встал — надо было идти продолжать войну и жизнь.

Взгляд старшины скользнул по генеральским портретам, по их высокомерным и бездушным лицам, и у него вдруг возникла тревога и смутная догадка, что эта война не последняя, что пока будут на земле ЭТИ — будут войны.