[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Марченко Анатолий Тимофеевич Третьего не дано

Роман "Третьего не дано" повествует о том, как рожденные Великим Октябрем, мобилизованные и призванные партией чекисты во главе с верным рыцарем революции Ф. Э. Дзержинским становятся надежным щитом и разящим мечом пролетариата. Центральный образ романа - Ф. Э. Дзержинский, верный ученик и сподвижник В. И. Ленина.1

Ранним утром Мишель Лафар пришел на Большую Лубянку. Солнце весело спорило с резвыми облаками. Рыхлый снег нехотя таял на крышах. Вдоль тротуаров еще несмело струились ручьи. Дыхание подмосковных лесов врывалось в город. Прежде чем войти в дом, где после переезда из Петрограда в Москву разместилась ВЧК, Мишель остановился на углу, в переулке. Часовые, подставив обветренные лица солнцу, прохаживались вдоль здания. Приклады винтовок время от времени звякали о булыжник. Напротив входа настороженно застыл броневик. Мишель стоял, радуясь солнцу и ветру. Еще минута - и он окажется в этом тихом с виду трехэтажном здании с барельефами на светло-зеленом фасаде. И, кто знает, может, с этой минуты и начнется его настоящая жизнь, сбудутся мечты и надежды. Напористый ветер подгонял прохожих, извозчичьи пролетки, гнал облака в ярко-синем небе. Казалось, он страстно хочет, чтобы все в этом мире неистово мчалось навстречу будущему, само время ускорило свой бег. "Ветер революции... - Восторг и предчувствие радости переполняли Мишеля. - Смелее, ветер! Смелее - в наши паруса!" Неделей раньше Мишель примчался к секретарю партячейки завода, на котором работал слесарем, и возбужденно, едва отдышавшись, воскликнул: - Будет мобилизация? Не опоздал? - Сбавь обороты, - усмехнулся щупловатый большелобый секретарь, наслаждаясь самокруткой. - Стреляешь вопросами, как из винтовки. - Я слышал, будет партмобилизация в ВЧК! - выпалил Мишель. - Не всякому слуху верь - это первым пунктом, - нахмурился секретарь. И, к примеру, если слыхал, трезвонить по всему заводу не резон - это тебе вторым пунктом. - Я не трезвоню! - обиделся Мишель. - Я прошу: пиши меня первым! - Сейчас, разбежался, - рассердился секретарь. - Ты хоть мозгой пошевелил? Ну, к примеру, что такое ВЧК? - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией! Яснее ясного! Направь, секретарь, не подведу! - Дзержинский не возьмет. - Возьмет! - вспыхнул Мишель. - Притормози! Сердце у тебя, сам знаешь, как у ребенка. И, к примеру, какие в голове думки имеешь - все на вывеске обозначено. - Он немного помедлил и, не глядя на Мишеля, добавил: - Ко всему прочему - стихи... - Рекомендацию дашь? - не отставал Мишель. - Рекомендацию? - задумался секретарь, пригасив окурок. - Парень ты стоящий, отчего не дать? В политике силен. И храбрость у тебя черт те откуда берется. Могу и дать, а только начхает он на эту бумажку. - Почему? - вскинулся Мишель. - Почему, почему, - передразнил секретарь: он не любил наивных вопросов. - Как увидит, что ты ровно динамитом начиненный... - Пиши! - засмеялся Мишель. - Без динамита и революция не революция! - Написать - не молотом по наковальне бить. Сперва на ячейке обсудим. Ячейка собралась вечером. В полутемной копторке, прилепившейся к механическому цеху, сошлись только что закончившие смену рабочие. Едва секретарь зачитал заявление Мишеля, первым, спотыкаясь на каждом слове, заговорил восседавший на стремянке чубатый парепь - Снетков. - С ходу говорю - против! - Он кривился, как от зубной боли. - Ну с какой стати посылать его на Лубянку? Кто там, извиняюсь, позарез нужен? А нужен там такой человек, чтоб по всем его жилам текла самая что ни на есть рабочая кровь. Ну а в данной, извиняюсь, кандидатуре какая текет кровь? - Как и твоя! - Мишель не ожидал такого вопроса и покраснел от обиды. - Эге, ты меня к своей биографии не присобачивай! - возразил Снетков. Сам признался - из французов. А теперь - "как и твоя"! - Я не скрывал, - искренне сказал Мишель. - Конечно из французов. - Он старался взять себя в руки. - Отец и мать всю жизнь прожили в Москве, она им стала родной. А предки - так те еще при Наполеоне... - Во-во, - обрадовался Снетков, - при Наполеоне... А сколько нашего брата на Бородинском поле полегло, ты в курсе? Мишелю хотелось сказать, что к Наполеону он не имеет никакого отношения, но его опередил секретарь. - Француз французу рознь, - негромко, но внушительно начал он. Морщины нервно зарябились на его крутом лбу. - Вот, к примеру, какой француз был Жозеф Фуше? И какой был француз Жан Поль Марат? Мишель с радостным изумлением посмотрел на него. Он и предположить не мог, что секретарь, казавшийся ему не очень-то подкованным, вдруг обнаружит такие познания. - Француз Жозеф Фуше был цепной пес капитала! - продолжал секретарь. К тому же - политическая проститутка. А Марата, к примеру, звали другом народа. И за то его убила кинжалом подлая гидра контрреволюции - звали ее Шарлотта Корде. Собравшиеся притихли, жадно слушая его слова. - Марат - ясное дело! - присвистнул Снетков. - Да не с Марата спрос, а с Лафара! - С Лафара, точно, - подтвердил секретарь. - Вот ты и спрашивай с него как с человека, с рабочего, с члена нашей партии большевиков. А ты с него как с француза спрашиваешь. Национальность тут ни при чем. Мы за интернационал. Наш человек или не наш - вот в чем гвоздь. - Наш, об чем разговор! - степенно откликнулся старый рабочий Петр Авксентьевич. Лицо его было изъедено оспой. Он старательно вытирал ветошью крепкие узловатые пальцы, масляно отсвечивавшие при свете лампы. - Лафара как неблагонадежного из университета в шестнадцатом вышибли? Вышибли. Ко всему прочему, где он находился в октябре прошлого года? А был он вместе с нами, на одной баррикаде. Так об чем разговор! Он хотел еще что-то добавить, но уже поднялся Семеныч - пожилой, с виду добродушный рабочий. - Тут Снетков буровил - ересь одна, и точка. Ему, Андрей Савельич, коль ты есть наш секретарь, надобно политграмоту вдолбить. Пущай зубрит на здоровье: лоб не вспотеет - котел не закипит. Лафар - наш, категорически. Однако вот какая думка меня грызет: завод без рабочих - разве это завод? Сам посуди: вчерась в Красную Армию проводили. И позавчерась. И позапозавчерась. А сегодня Чека тут как тут. Для себя кадру требует. А завод? Закрыть ворота - и айда по домам, кто уцелел? Иль ты, Савельич, один на всех станках отыграешься? Никто об том не желает думать, и точка. - Снеткова мы выучим, тут вопрос ясный. А только, выходит, и тебя, Семеныч, к политграмоте надобно подвести, - лукаво прищурился секретарь. Радеет скоморох о своих домрах, а ты, видать, - о своем гудке. Ты, к примеру, допрежь того, чтоб в колокола бухнуть, спросил себя: а зачем она существует, эта самая ВЧК? И какая перед ней задача на сегодняшний день? Выходит, не спросил. А ты вслух само название глаголь: "Чрезвычайная... по борьбе с контрреволюцией..." С контрреволюцией! И - Чрезвычайная! Так как же мы не дадим этой самой Чрезвычайной свою самую главную кадру? Ну ответь, как? Ты тут, Семеныч, хоть, к примеру, и старый наш рабочий, можно сказать, ветеран, очень ошибочное словцо ввернул: для себя. Нет, дорогой ты наш товарищ, не для себя! Для нас с тобой она кадру требует, для всей диктатуры пролетариата! И создал ее сам Владимир Ильич. - Секретарь помолчал. - А ты чего, Снетков, руку тянешь? Не дошло? - Дошло, - смущенно признался Снетков. - А только Семеныч меня не так уразумел. Глухой он, извиняюсь, или как понимать? Я что? Я - чтоб на Лубянке ребята были во! Свои в доску, самый что ни на есть рабочий класс! После дотошного обсуждения ячейка единодушно записала: "Принимая во внимание, что т. Лафар вышел из трудовой семьи и храбро громил юнкеров в октябре 17-го и что он весь устремленный в мировую революцию, считать, что т. Лафар как коммунист и рабочий может пригодиться для работы во Всероссийской чрезвычайной комиссии товарища Дзержинского". После собрания Мишель подошел к секретарю, порывисто воскликнул: - Спасибо! Настоящий ты, Андрей Савельич, человек! Секретарь смущенно заморгал близорукими глазами: - Ты это, к примеру, брось. Дождусь, когда Дзержинский тебя похвалит... ...Мишель плотнее надвинул на лоб фуражку, решительно направился к подъезду. У председателя ВЧК только что закончилось совещание. В маленьком кабинете, тесно сгрудившись у стола, сидели чекисты, но Мишель видел сейчас только Дзержинского. Именно таким и представлял его: стремительным, по-юношески стройным, с глазами, в которых бушевало пламя - горячее и неистовое. - Значит, хотите... - начал Дзержинский, читая рекомендацию. - Хочу служить революции! - воскликнул Мишель, просияв белозубой улыбкой. Дзержинский пристально всмотрелся в Мишеля, как бы открывая в нем то, чего не было сказано в решении партячейки, но тут зазвонил телефон. - В самое пекло опоздали, - сказал Дзержинский. - Нет, нет, Яков Михайлович, это я тут одному юноше говорю. - Он чуточку прикрыл трубку ладонью. - Да, обезврежено двадцать пять очагов "черной гвардии". На Малой Дмитровке отчаянно сопротивлялись. И на Поварской, и на Донской, в особняке Цейтлина. На Поварской пришлось взорвать ворота. В "доме анархии" сбито орудие, найден большой склад оружия - от револьверов до пушек. Операцию, где удалось, провели бескровно. Те, кто сопротивлялись, получили по заслугам. Есть жертвы с обеих сторон. Арестовано около четырехсот человек. - Дзержинский приостановился, слушая Свердлова. - Да, вы были правы, Яков Михайлович. Несмотря на уверения идейной части анархистов, что никаких выступлений против нас они не допустят, угроза такого выступления была налицо. Дело считаю очень серьезным. Не смогут ли они принести вред своей печатной пропагандой? По распоряжению ВЧК газета "Анархия" закрыта. Да, мы приступаем к расследованию, выделили особую следственную комиссию. В помощь ей будут приданы комиссары ВЧК. Мишель с восхищением слушал глуховатый, со стальными нотками голос Дзержинского, всматривался в его гордый, мужественный и изящный профиль. "Какое лицо! - подумал Мишель. - Да, да, именно таким и должно быть лицо революционера!" - Так что же? - повесив трубку на рычажок, обратился к Мишелю Дзержинский. - Досадно! - огорченно воскликнул Мишель. - Я невезучий! События опережают меня! - Не отчаивайтесь, - успокоил его Дзержинский. - Все впереди. Твердо решили стать чекистом? - Твердо, товарищ Дзержинский! Суровое лицо Дзержинского потеплело. - Товарищ Лафар обсуждался на партячейке завода, - сообщил он, обращаясь к присутствующим. - Обсуждение было бурным. - Вы уже знаете? - удивился Мишель. - Конечно. Нет, я не провидец. На собрании был наш товарищ. Дзержинский кивнул на сидевшего у края стола человека в кожанке и галифе, обшитых кожей. Был он высок, бритоголов, хмур и сосредоточен. Лишь глаза - ясные, васильковые, как у ребенка, - своим неистребимым светом разгоняли тучи на его лице. - Тут секретарь пишет, что вы наизусть знаете многие произведения Ленина, - продолжал Дзержинский. - Преувеличивает? - Преувеличивает, - подтвердил Мишель. - Но некоторые действительно знаю. - С идеями анархистов знакомы? - "Записки революционера" Кропоткина перечитывал не раз. - Это кстати, - оживился Дзержинский. - Может быть, товарищи, обратился он к чекистам, - для начала подключим товарища Лафара к арестованным анархистам? Как, товарищ Петере? - Согласен, - поддержал его человек, то и дело взмахивавший черной шевелюрой. - Выдержит экзамен, - - значит, не ошиблись! И Петере, в упор посмотрев на Мишеля, озорно подмигнул ему. - Возьмете его под свою опеку, товарищ Калугин? - обратился Дзержинский к бритоголовому чекисту. - Пусть пришвартовывается, - откликнулся тот. - Вот и отлично. А как вы себе мыслите предстоящую работу? - спросил Дзержинский Мишеля. - Хотя бы в общих чертах? - Видимо, надо отделить пшеницу от плевел? - предположил Мишель. - Верно, - одобрил Дзержинский. - Там наверняка немало таких: вывеска "анархист", а под ней - монархист. - Товарищ Дзержинский... Я все выполню. Постараюсь. Только потом... Дадите мне настоящее задание? Хочу проникнуть к контрреволюционерам, разгадать их планы. Рисковать жизнью во имя мировой революции! - Предупреждаю: любое задание ВЧК - настоящее, - строго ответил Дзержинский. - Нам нужны смелые, преданные люди. Много смелых, преданных людей, - повторил он, подходя к Мишелю. - Постойте, а что это за письмена? - Это? - Мишель не смутился: слишком любил поэзию, чтобы стыдиться этой любви. - Стихи, товарищ Дзержинский. Бумаги нет, записываю, чтобы не забыть. На газетах, на спичечных коробках. Вот на козырьке записал... Он едва не проговорился о своей мечте - о том, что хочет, чтобы его стихи летели над рядами красногвардейских отрядов, чтобы их шептали женщины, провожающие на фронт своих сынов, горланили мальчишки, бредившие подвигами и славой. - Стихи собственного сочинения? - с интересом спросил Петере. - Конечно! - А я уж, грешным делом, подумал - шифр, - пошутил Дзержинский. - Что же здесь написано? - Ни голод не страшен, ни холод, ни прах - грядущие зори пылают в сердцах! - прочитал Мишель, и в ушах его вновь зазвучали слова секретаря ячейки: "Ко всему прочему - стихи..." Что скажет сейчас Дзержинский? - Значит, в ВЧК будет свой поэт, - как о чем-то совершенно естественном произнес Дзержинский. - А это вам для стихов. - Он взял со стола маленькую записную книжку и протянул Мишелю. - Спасибо! - растроганно поблагодарил Мишель. - С вамп побеседует товарищ Петере, а потом поступите в распоряжение товарища Калугина. - Дзержинский помолчал, как бы отделяя все, что им было сказано до сих пор, от того, что собирался сказать сейчас. - Главное помните, что вы встали в ряды неподкупных, верных бойцов. Революция обнажила карающий меч - ее вынудили к тому классовые враги. Доверить его она может лишь людям, преданным ей до последней капли крови, до последнего вздоха! Мишель неотрывно смотрел в лицо Дзержинского, охваченный его волнением. - Желаю успеха, - сказал Дзержинский. Мишель ощутил крепкое, требовательное пожатие суховатой холодной ладони, и в этот миг ему захотелось произнести клятву... Через полчаса Мишеля вызвали к Петерсу. Петере, говоря с Мишелем, стремительно пересекал кабинет из угла в угол, останавливаясь лишь для того, чтобы прямо, в упор, посмотреть на Мишеля. - Время горячее, - отрывисто бросал Петере с едва приметным латышским акцентом. - Решать нужно мгновенно. Промедление смерти подобно. Помнишь, Ильич говорил? Но учти: мгновенно - не значит ошибочно. Мозг заставляй работать, мозг! Великая мудрость нужна чекисту, величайшая! Поваришься в нашем котле, пойметь. Пока - главное. Врагу - никакой пощады! Но карать не вслепую. Феликс Эдмундович требует: законность и еще раз законность. Будут над тобой измываться на допросе, а ты нервы в кулак - и никаких эмоций! Феликс Эдмундович говорит: если во время обыска чекиста одолеет жажда, то даже пить не надо просить у обыскиваемого. Пойди в другую квартиру, там попроси. Но чтобы пикто и никогда ни в чем не смел попрекнуть чекиста. Это я к вопросу о законности говорю, понял? - Петере отошел к столу, хотел продолжать, но вдруг резко прочертил воздух крепкой, как клинок, ладонью: - Всего сразу не скажешь. Учись сам - на ечету каждая секунда, да и нянек у нас нет. - Няньки не потребуются! - заверил Мишель.2

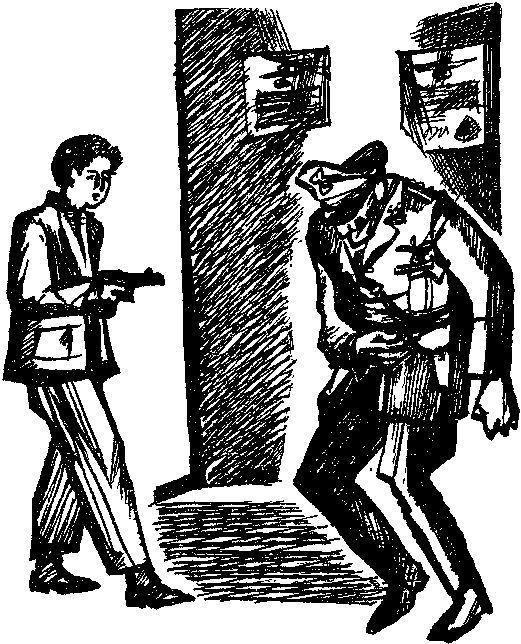

Окрыленный, с маузером в деревянной кобуре, выданным по распоряжению Петерса, Мишель прибежал на Малую Дмитровку. Подъезд "дома анархии" был разрушен артиллерийским снарядом, стены исхлестаны пулями. Мишель предъявил мандат часовому, стоявшему в воротах. - Приутихли малость, - часовой ткнул оттопыренным большим пальцем в подъезд. - А то сладу не было: "Долой диктатуру!", хоть свинцом глотки заливай. В вестибюле Мишель нашел Калугина. Тот встретил его, будто они были знакомы много лет кряду: - Пора приниматься за этих пиратов, морского ежа им в глотку! - А где они? - с нескрываемым любопытством спросил Мишель. - На втором этаже. Один было из окна сиганул. - Скрылся? - Скроешься! - усмехнулся Калугин. - Он заговорил по-деловому, спокойно: - Думаю так. Арестованных двадцать три экземпляра. Остальные отправлены в Кремль. Больше половины возьму на себя. Комнаты подобрал потеплее, с целыми окнами. Тебе задача ясна? Главное - ты с ними посмелее. А если что свистать всех наверх, немедленно приду на помощь. - Можно взглянуть на них? - Взгляни, взгляни, - Калугин тщетно старался изобразить на лице суровость. - Натуральный ноев ковчег. Подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж, было не так-то просто: на ступеньках валялись груды стреляных гильз, пустые бутылки, куски штукатурки. - Тешили себя: устоим! - презрительно сказал Калугин. Помолчав, жестко добавил, словно зачитывая приговор: - Против нас не устоишь - отныне и во веки веков! Мишель с уважением взглянул на него, пытался чтото сказать, но Калугин нахмурился, пошел отмахивать через две ступени, поскрипывая кожей галифе. Он подвел Мишеля к двери, легко, как игрушечную, распахнул ее и произнес лишь одно слово: - Вот... В просторной комнате сидели, стояли и даже лежали арестованные. В окна врывалось солнце. Едва открылась дверь, как взоры всех устремились к вошедшим. Трудно было рассмотреть каждого в отдельности. В глаза бросились патлатые шевелюры, измятые беспробудным сном и пьянками лица. Одежда арестованных была на редкость разношерстной, и Мишель испытал такое чувство, будто нежданно попал за кулисы театра, где собрались актеры, занятые в каком-то фантастическом спектакле. Пока Мишель стоял на пороге и, стараясь не показывать своего удивления, разглядывал столь живописную картину, в комнате царила тишина. Чудилось, писк комара прозвучал бы здесь не менее оглушительно, чем рев трубы полкового оркестра. Одни лица застыли в испуге, на других сквозь маску безразличия проступала злоба, третьи молчаливо просили о пощаде. Лишь один арестованный, сидевший почти в самом углу, у противоположной от окна стены, был не то чтобы вовсе безучастен и равнодушен, но настолько спокоен, словно не имел ко всем остальным никакого отношения. Задумчиво и не назойливо поглядывал он на Мишеля, ничем не показывая, худо ли, хорошо ли думает о нем. Может быть, поэтому он и запомнился Мишелю. Калугин тронул Мишеля за локоть, давая понять, что пора уходить. Едва они прикрыли за собой дверь, как в комнате загалдели. - Ну и экипаж... - сердито сказал Калугин. - Громилы, налетчики, саботажники, спиртогоны... Явная контра. Идейных тут, видать, по пальцам пересчитаешь. Петере требует - к ним особый подход. Сперва осмотрись, а уж потом действуй напрямик. Смотри, чтоб они не позвали тебя чай пить на клотик. - Что, что? - Ну, чтоб очки не втерли. Калугин еще раз придирчиво взглянул на Мишеля и, уходя, сказал, что пора начинать. Мишель стремительно и нетерпеливо заходил по комнате: его живая натура требовала движений, активного действия. Он жалел, что не попросил Калугина прислать ему первым того человека, которого приметил и выделил среди разношерстной группы анархистов. Какое-то странное желание, более настойчивое, чем простое любопытство, побуждало Мишеля поскорее начать с ним разговор. Первый арестованный был грузноватый детина с длинными, загребастыми руками. Одежда его была весьма колоритной: узкий в плечах офицерский френч, широченные матросские брюки и форменная фуражка гимназиста. Чтобы так вырядиться, ему, пожалуй, потребовалось раздеть по меньшей мере трех человек, и вряд ли кто из них остался в живых. На длинном, вытянутом дыней лице выделялся громадный нос. Крепкие, как камень, скулы, казалось, вот-вот прорвут туго натянутую кожу. Детина, не ожидая приглашения, плюхнулся на стул, так и не расставшись с дымящейся папиросой. - Встать! - приказал Мишель. Детина часто-часто, как ребенок, заморгал ржавыми ресницами и медленно, будто нехотя, поднялся, не зная, куда деть руки. - К сведению: вас привели на допрос! - холодно напомнил Мишель. Детина удивленно уставился на Мишеля. Явно несвойственное ему смущение смешивалось с растерянностью и тщетно скрываемой, клокочущей ненавистью. - Вот теперь садитесь. Прежде чем начать разговор, познакомимся. Я комиссар ВЧК. А вы? - Вожак самарского отряда Муксун, - привстав, не без гордости представился детина. - Самара! - с иронией протянул Мишель. - А здесь - Москва. Логично? - Москва, - охотно согласился Муксун, чуя подвох в словах чекиста, и, не ожидая новых вопросов, заговорил вкрадчиво: - Птенчики мои оперялись в Самаре. Вылетели из гнездышка - ив стольный град. В самое нутро, в гущу событиев! Без революции нам житухи нету. Нам - чтоб революционная буря, девятый что ни на есть вал! - Понятно, - усмехнулся Мишель. - Бочка вина, потом девятый вал? - Намекаешь, братишечка? - обидчиво пробурчал Муксун. - Революционная символика - понимать надо... - Ого! Символика! Грабеж особняка на Поварской - тоже? - Не наша работа! - наотрез отказался Муксун. - И райончик не наш. - Предположим, - согласился Мишель. - Предположим. А как удалось проехать в Москву? Муксун даже присвистнул, до того наивным и детским показался ему этот вопрос. - Семафоры сами открывали, в ноги никому не кланялись, - пояснил он. Раз революция требует - отойди с пути, кто несогласный. У нагана язык громкий! - В какой партии состоите? - В партиях не состоим, - бодро ответствовал Муксун. - Потому как свою программочку имеем, без дураков. Мы - "немедленные социалисты"! - А попроще? - Изволь. Нам все немедленно - оружие, хлеб, свободу. Без всяческой задержечки. Антимонию и всякое такое разводить недосуг. Мы не какие-нибудь там "ураганы", "независимые", "авангарды" и прочая шпана. Мы - в коммунию на всех парах! Первыми ворвемся, кровь из носу! - Значит, в коммунию - без большевиков? - Упаси бог!.. Ты нам контру, братишечка, не пришивай... - Почему не сдались? Почему стреляли? Муксун по-черепашьи вобрал голову в плечи, будто ждал, что по ней ударят. - Не я приказывал стрелять, порази меня гром! Вот те душа наизнанку, не я! - взмолился он. - За действия той паскуды не отвечаю. - Хорош! - протянул Мишель. - Куда как хорош! Ничто бы так, пожалуй, не обескуражило и не встревожило Муксуна, как это восклицание Мишеля. - Я в то самое время в подвале дрых, - с таинственной интонацией сообщил Муксун. - Кондрашка чуть не хватила. Не от спирта - сердечный приступ... - Все ясно, - подытожил Мишель. - Ясно, какой ветер дует в твои паруса... - К стенке, да? - всхлипнул Муксун, наваливаясь на край стола, и вдруг исступленно зашептал: - А ты, браток, прихлопни это дело! Не пожалеешь... А то ведь знаешь, как оно оборачивается - сегодня ты наверху, а завтра я... Судьба играет человеком... - Вот что, Муксун, - жестко прервал его Мишель. Ему вспомнились слова Петерса: "Будут над тобой измываться на допросе, а ты нервы в кулак - и никаких эмоций!" - К революции ты никакого отношения не имеешь. Абсолютно. Отвечать перед революцией - будешь! Как явная контра! Муксун глухо застонал, будто его наотмашь ударили по лицу, силился что-то сказать, но мокрые губы дергались, не повинуясь ему. Наконец взял себя в руки. - Имею сообщить по линии Чека... - оправившись от страха, перешел на шепот Муксун. - Присмотрись, комиссар, тут к одному. Собственной печенкой чую - не наш... - О ком речь? - Есть тут такой... Громов... - И что? - За версту видать: подозрительный. Все одип и один. Молчком. Забьется в угол и соображает. А что - никому неведомо. - Муксун напряг память и вдруг выпалил: - Он же ни единой стопки не опрокинул, сколько с нами был. Чистая вражина! А сообщеньйце мое прошу не позабыть... "Кажется, он о том, кто сидел в углу", - подумал Мишель и отправил "немедленного социалиста" на место. Следующий арестованный, судя по всему, был из "идейных". Он вбежал порывисто, с грозным видом, будто ему предстояло стать обвинителем. Почти сразу же вслед за ним появился Калугин, примостился в углу. - Требую немедленной свободы для себя и всех анархистов, которых вы заточили в этом каменном мешке, - гневно выкрикнул арестованный, отчаянно жестикулируя костлявыми руками. - Самодержавие гноило нас в тюрьмах и равелинах, ваша диктатура хочет сгноить здесь. - Здесь вы поселились сами! - возразил Мишель. - Я требую передать мой протест в газету "Анархия"! - Приказала долго жить. - Мне не до шуток! - Какие шутки! Закрыта по распоряжению ВЧК. - Не признаю! - взревел анархист. Он метался по комнате, как зверь в клетке. Вздернутая кверху клинообразная бородка победно рассекала воздух. - Жаль, нет трибуны! - съязвил Мишель. - Ваша фамилия? - Буржуазные предрассудки! Я человек, раскрепощенный от уз государственных условностей, ибо не признаю самого государства! - А стрелять в представителей пролетарского государства - условность?! - Мы были уверены, что нас атакуют контрреволюционеры! - Ловко, - усмехнулся Мишель. - Расчет на простаков. А какова ваша платформа? - Анархизм - бог, которому я поклоняюсь. Личная свобода дороже личного благосостояния. - Ну и фокусник! - воскликнул Мишель. - Чужие мысли за свои выдаете. Цитатками жонглируете! Анархист, словно споткнувшись обо что-то невидимое, остановился, заморгал мохнатыми, как у колдуна, ресницами. - Не прерывайте меня! Не стесняйте мою личность! Не сковывайте мою душу! - потребовал он. - Я так хочу. Понимаете - я! - Понимаю, - кивнул Мишель. - Свобода для себя, рабство для других. - Мальчишка! - вспылил анархист. - Мальчишка, бесстыдно извращающий анархизм! - Кингстоны, папаша, - не выдержал Калугин. - Кингстоны забыл закрыть! - Бывший моряк-балтиец, он уснащал свою речь морскими словечками. Комиссар ВЧК перед тобой! Анархист даже не обернулся в его сторону. - Моя платформа. Предельно сжато. - Послушаем, - Мишель подмигнул Калугину. - Во всех социальных вопросах, - патетически начал анархист, - главный фактор - хотят ли того люди. Хочу ли того я. Скорость человеческих эволюции зависит от интеграла единичных воль... Калугин многозначительно покрутил пальцем у своего виска. - Выходит, социалистическая революция могла произойти и в эпоху средневековья? - с иронией спросил Мишель. - Что? - вскинулся анархист. - И при Людовике XI? - невозмутимо продолжал Мишель. - Достаточно было появиться кому-то, кто сплотил бы массы? - Не ловите меня своей диалектикой, не поймаюсь, - проворчал анархист. Несмотря на то что этот неряшливый, помятый человек не мог не раздражать и своей внешностью, и вздорностью, и совершенным неумением выслушать собеседника, было в нем нечто такое, что вызывало не злобу, а жалость, как к ребенку, который лишь из упрямства не хочет признавать ошибочными свои поступки и слова. - Далее, - продолжал анархист. - Государство отменяется. Правительство - ко всем чертям. Его заменит свободное соглашение и союзный договор. Вольные члены коммуны сами наладят экономическую жизнь, будут разумно пользоваться плодами своих трудов. Третейский суд сможет разрешать все противоречия и столкновения. - Итак, долой диктатуру пролетариата? - спросил Мишель. - Но тот, кто против диктатуры, - контрреволюционер! - Верно! - загорелся Калугин. - Так держать! - Мы заклеймили капитализм! - судорожно выкрикнул анархист. - А вы снова загоняете пролетариат в казарму, именуемую государством. Клетка, будь она из золотых прутьев, не перестает быть клеткой! - Заклеймили, - сказал Мишель. - Только и всего. А пролетариат собственными руками сбросил капиталистов со своей шеи! Вы читали Маркса? - Не желаю! - отрезал анархист. - Ваш Маркс всего-навсего комментатор Прудона! - Ты вот что... - поднялся со своего места Калугин. - Ты нашего Маркса не трожь... Акулам скормлю! - Да он опять цитатку выхватил, - засмеялся Мишель. - И опять у Кропоткина. Ой-ля-ля! У вас собственные мозги есть? И знаете что, господин анархист: хвала и честь "комментатору", который идейно вооружил пролетариат. С его "комментариями" мы штурмовали Зимний! - А мы будем штурмовать Кремль! - заорал анархист, выходя из себя. Никаких правительств! Даешь безгосударственный строй! Позор диктатуре! Изгнать из всех душ дьявола властолюбия! - Митинг закрываю, свистать всех наверх! - раздельно и спокойно произнес Калугин. - Ораторов слушать некому. - Да пусть выговорится, - предложил Мишель. - Читайте Бакунина, Кропоткина, - тяжело дыша, выпаливал анархист. Он никак не мог перейти от яростных беспорядочных восклицаний к спокойному разговору. - Читайте и перечитывайте! Заучивайте наизусть! И вы войдете в царство анархии, в царство свободы и счастья! - Ох и перспективка! - с издевкой сказал Мишель. - Но почему вы атакуете государство? И не абстрактное, а совершенно конкретное государство победившего пролетариата. И его штаб, его мозг рабоче-крестьянское правительство? - Азбучно! - незамедлительно откликнулся анархист. - Всякая власть неизбежно вырождается в произвол и деспотизм. - Хоть кол на голове теши, - улыбнулся Мишель. - А интересно, кто ваш любимый писатель? Анархист вскинул бородку, удивленный неожиданным вопросом. - Как ни парадоксально - Лев Толстой. Я мог бы обойти это молчанием, но искренность - превыше всего. - Я почему-то так и думал, что Толстой, - сказал Мишель. - Тем более что Толстой разделял веру в неразумность и вред власти. Вы тут забрасывали меня цитатами. Долг платежом красен - я тоже отвечу цитатой. Из Льва Толстого. Вот его слова: "Читал Кропоткина о коммунизме. Хорошо написано и хорошие побуждения, но поразительно слабо в том, что заставит эгоистов работать, а не пользоваться трудами других". Язвительно, но прямо в цель, не правда ли? Анархист оторопело прислонился к стене. - Кстати, вот вы лично, - продолжал Мишель, - за счет кого вы жили здесь, в вашем царстве анархии? Пролетариат голодает. А вы? Пролетариат борется. Бьется насмерть с белогвардейщиной. А вы? - Мы прокляли капитализм... - снова начал анархист. - Благими намерениями вымощен ад. Вы хотите вонзить нож в спину пролетариата! - Клевета! - вскипел анархист. - Вы тут рисовали свое общество, - спокойно продолжал Мишель. - Но чем больше вы его расхваливали, тем меньше хочется в нем жить. - Вы еще не доросли... - А вы обречены! - резко сказал Мишель. - Жизнь опрокинула ваши бесплодные, вредные идеи. Сам Кропоткин это понял. Не хотел признаваться. Но прорывалось... Разве не он говорил, что никому не нужен в России? И что если бы попал туда, то был бы в положении человека, мешающего тем, кто борется? - Вы изучали Кропоткина? - насторожился анархист. - Читал запоем, - усмехнулся Мишель. - Чтобы теперь... отречься?! - Чтобы убедиться в правоте Ленина! - воскликнул Мишель. - Я мог бы по всем пунктам опровергнуть вас, - продолжал он. - Но к чему урок политграмоты? Кстати, и Кропоткиным мог бы вас опровергнуть. Долой правительство! призываете вы. А что говорил сам Петр Алексеевич в августе 1863-го? Помните, он плыл на пароходе "Граф Муравьев-Амурский"? Плакался в жилетку: плыл бы хорошо, да у капитана белая горячка. Потому, мол, беспорядку много, все неладно. - Ошибки молодости, - буркнул анархист. - А память у вас, молодой человек, феноменальная... - Еще вопрос. Вы считаете себя идейным анархистом. Почему же вы прятали под своим крылышком бандитов, контру и прочую сволочь? Это согласуется с вашим учением? - Мишель распалялся все сильнее. - Да вы... предали и Бакунина, и Кропоткина! И все светлое, что было в их учении! Анархист, насупившись, молчал. - Итак... - начал Мишель. - Рано еще зачитывать приговор, рано! - задыхаясь, воскликнул анархист, и бородка его затряслась, будто кто-то невидимый то и дело дергал ее. История еще скажет, скажет... - Пора вставать, дядя, - прервал его Калугин. - Корабль у пирса. - Пора вставать, - подтвердил Мишель. - Пора держать ответ перед историей! Анархист молчал. - Фамилия? - насупился Калугин. - Пантюхов, - неохотно назвал анархист. Когда он неверной, подпрыгивающей походкой покинул комнату, Мишель не почувствовал морального удовлетворения: не такая уж большая радость сражаться с обреченными. Зато Калугин обрадовал его. Хлопнул по плечу, сказал коротко: - А ты мастак. С тобой, видать, и в кругосветку можно. - Он помолчал и добавил: - Тут еще попался интересный персонаж. Громов некий. Сейчас его приведут, займись. Я Илюху на подмогу вызвал. Пусть записывает показания. Пригодятся... Вскоре вихрем влетел в кемнату Илюха - черноволосый парнишка, совсем еще мальчуган. Потертая кожанка была ему явно велика. На фуражке красным огоньком лучилась звездочка. Паренек, ослепив Мишеля солнечной улыбкой, отчеканил: - Сотрудник Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Илья Фурман! - Комиссар Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Мишель Лафар! - в тон ему представился Мишель. Илюша стремительно сел за стол, открыл картонную папку с бумагой, всем своим видом показывая, что он готов выполнять свои обязанности со всем старанием, на какое способен. Громов вошел неторопливо, с достоинством. Несмотря на то что его ждал допрос, он был невозмутим. Казалось: однажды надев маску, он так и не снял ее. Он отрешенно смотрел куда-то поверх Мишеля. - Садитесь, - предложил Мишель. Громов сел спокойно, не стремясь произвести выгодное для себя впечатление, не подчеркивая желания казаться независимым. Жизнь успела сделать горестные заметы на его лице: пригасила, присыпала пеплом когдато яркие, броские и суровые черты. Серые, с малахитовыми искорками глаза в глубине своей таили едва приметное выражение усталости и печали. Темные густые волосы холодновато светились снежинками седины. - Вот это приобщи к делу, - сказал, входя, Калугин и протянул Мишелю книгу в кожаном переплете. Калугин тотчас же исчез, а Мишель передал книгу Илюше. - "Овод", - восхищенно прошептал Илюша, лихорадочно листая книгу. - Здесь есть надпись, - сказал Илюша. - Вот. Мишель взглянул на титульный лист. Среди виньеток виднелись строки: "Через страдания - к счастью. Пусть эта книга станет твоим талисманом". Подпись разобрать было невозможно: чернила успели выцвести. - Ваша? - спросил Мишель, обращаясь к Громову. - Моя, - подтвердил тот. - Не расстаюсь с ней никогда. - Почему? - Разрешите не отвечать на этот вопрос. - Подарок? - Да. - Чей? - Позвольте и это обойти молчанием. Пусть вас не удивляет мое упорство. Поверьте: мои ответы ничего не прибавят к тому, что вы хотите узнать. Все, что связано с этой книгой, - глубоко личное. - - Хорошо, - согласился Мишель, - будем говорить о том, что имеет отношение к делу. Вы разделяете убеждения анархистов? - Если я скажу, что не разделяю, вы мне поверите? - спросил Громов. - Отвечайте на вопрос. - Предположим, я скажу, что идеи анархизма во многом совпадают с моим идеалом, вы же начнете утверждать, что я вовсе не анархист, а человек, проникший в их среду с особым умыслом. - К чему предвосхищать события? - Видите ли, на вашем месте я мыслил бы так же. Формальная логика плюс подозрительность сжимают человека огненными тисками, из пих не так-то просто вырваться. Что бы ни говорил Громов, голос его не менялся, он был негромким, чистым, но не бесстрастным. - Кроме показаний, - возразил Мишель, - есть факты и доказательства. Они или усугубляют випу, или же, напротив, смягчают ее. - Несомненно, - согласился Громов. - Но прежде чем говорить о сущности следственного процесса, я хотел бы напомнить, что в глаза не видел ордера на арест. - На предложение сдать оружие вы ответили огнем, - отпарировал Мишель. - Не подумайте, что я жалуюсь. Вы правы - властям было оказано вооруженное сопротивление. Но к чему в таком случае следствие? Объявите приговор - и точка. - Почему вы не хотели сдаваться? - Речь идет лишь обо мне или о всех, кто находился в этом доме? - О вас. - Затрудняюсь сказать что-либо определенное. Лично я не сделал ни одного выстрела. - Ни одного? - Книга, которая лежит перед вами, была моим единственным оружием. - Хватит загадок! - Хорошо. Я понимаю, вы хотите знать, кто я, почему очутился здесь, с какими целями. Знаю - каждый мой ответ будет взят под сомнение и перепроверен всеми доступными вам средствами. Но прошу вас иметь в виду, что вовсе не эти обстоятельства побуждают меня быть откровенным. Истина заключается в том, что мне нечего скрывать. Я был среди этих людей, которые проходят сегодня перед вами. Спросите любого из них: может, я проповедовал идеи монархизма? Или призывал бежать на юг, в Добровольческую армию? Или вовлек в организацию заговорщиков, которая жаждет свергнуть существующую власть? Равно вы не услышите ни от одного из них, что я восхвалял Советы и клялся в верности большевикам. Или что я умолял их разоружиться и пересмотреть свои идейные позиции. - Вы, что же, вне политики? - Не совсем так. Я вне политики, но живу верой. - Религия? - Я говорю о другой вере, совсем о другой. Верую в русский народ, в его светлый ум, в то, что он заслуживает счастливой доли. Верую в Россию, она еще поскачет в будущее, как птица-тройка. Заимствую этот образ, хотя к Гоголю отношусь враждебно: он окарикатурил русских людей, насмеялся над русской нацией. - Вы искажаете истину, он высмеивал помещиков! - горячо воскликнул Мишель. - Не только. Впрочем, это несущественно. - Итак, вы за счастье России. А как достичь его? - Я ждал, что вы спросите об этом. Вся трагедия в том, что я и сам еще не ответил себе на этот вопрос. В юности увлекался философией, изучал множество теорий о социальном переустройстве общества. Но стоило мне посмотреть, как иные теории, будучи перенесенными на реальную почву, неизбежно хирели или, еще того хуже, извращались, принимали самые уродливые формы, - и они переставали быть для меня притягательными, Я поклялся себе, что не стану исповедовать ни одну из них, пока не смогу убедиться, что та или другая теория несет с собой истинное благо, а не всего лишь призрачное его отражение. - И вы все еще ищете? - Как видите. Я пошел к анархистам, чтобы увидеть их идеи, так сказать, в натуре. - И что же? - И убедился, что все, чем занимались здесь эти люди, не более чем злая карикатура на анархизм. И что народу русскому, появись у них благоприятные условия, они принесут еще много горестей. - Почему? - Они заботятся не о народе. Они всецело погружены в свой собственный мир. А точнее - в свой собственный желудок. - Согласен! - оживился Мишель. - Но разве ваше сердце не чувствует правоты большевиков? - Человеческое сердце устроено так, что оно предпочитает верить не громким словам, а фактам. Ответить на ваш вопрос я еще не готов. Мишелю все больше и больше нравился этот человек. Убеждая себя в том, что нельзя поддаваться чувству, Мишель радовался, что у Громова оказалась не какаято иная книга, а именно "Овод", что он не пытался лицемерно клясться в любви к пролетариату и не боялся высказывать мысли, которые могли обратиться против него. - И все же странно! - сказал Мишель. - Выходит так: пусть другие борются, а я повитаю в философских облаках? - О нет! - возразил Громов, и что-то насмешливое и вызывающее вдруг сверкнуло в его глазах и тут же погасло. - Просто льщу себя надеждой, что в решающие моменты истории пройду курс обучения в максимально сжатые сроки. А уж тогда со всей определенностью смогу сказать, под чье знамя встану. - Опоздаете! Не успеете вскочить даже на запятки колесницы истории! - Возможно. Но постараюсь успеть. Если, конечно, уйду отсюда живым. - Что еще можете добавить? - Пожалуй, ничего. Впрочем, мне не хотелось бы оставлять вас в полном неведении. Отвратительнейшее состояние, когда человека мучает какая-то нераскрытая тайна. Вот вы спрашивали о надписи на книге. Загадочно, правда? А между тем простейшая история - необычайно длинная и для человека стороннего столь же необычайно банальная. Вряд ли я доставлю вам удовольствие, если примусь излагать ее последовательно и со всяческими подробностями. Скажу лишь, что книга эта не более чем память о человеке, которого я беззаветно любил. Кстати, это обстоятельство - одна из самых веских причин, побудивших меня скитаться по свету, чтобы забыться, утопить свое горе в водовороте жизни. Теперь, кажется, все. - На каком фронте вы воевали? - неожиданно спросил Мишель. Громов улыбнулся. Улыбка, хотя и сдержанная, молодила его. - Ценю вашу проницательность. Но я никогда не служил в армии. Числюсь нестроевым. Это легко проверить. "Вот тебе и интересный типаж, - огорченно подумал Мишель. - Или Калугин что-либо знает о нем такое, чего не знаю я, и хочет проверить, смогу ли я сам до этого докопаться. Или просто преувеличивает свои подозрения, так, на всякий случай". Громов с первых минут расположил к себе Мишеля, и каждое его слово казалось правдивым, лишенным лицемерия. Это настолько обезоружило Лафара, что он решил прервать допрос. Ведь не принимать же всерьез не подкрепленные ни единым фактом подозрения Муксуна! Мишель вызвал конвоира. Громов уже подходил к дверям, когда Лафар остановил его вопросом: - А книга? Вы не хотите взять свою книгу? "Сейчас он вздрогнет, рванется к книге", - предположил Мишель, но ошибся: лицо Громова оставалось непроницаемым и печальным. - Видите ли, - сказал он, - это самая святая для меня вещь. Но так как вы сами не вернули ее мне, я посчитал, что она представляет какой-то интерес и, вероятно, нужна вам на определенное время как своего рода вещественное доказательство или же как объект, заслуживающий изучения. Хотите, я прочитаю ваши мысли? Вы думаете, что от книги этой потянутся нити к чему-то неразгаданному и опасному для вас. Или же что на какой-либо ее странице может скрываться шифр. Извините, пожалуйста, но для того, чтобы прочитать мысли подобного рода, право же, не требуется быть Шерлоком Холмсом. И если я не ошибся и просто поддался своей излюбленной привычке предугадывать мысли и события, то единственная просьба: вернуть мне ее, когда надобность в ней у вас отпадет. Хочу надеяться, что вы выполните эту просьбу. Даже в том случае, если судьба готовит мне нечто трагическое. - Хорошо, - кивнул Мишель и, еще раз перечитав надпись на титульном листе, задумался.3

Савинкову не спалось. Он редко изменял своей давней привычке - ложиться заполночь и просыпаться еще до того, как первые лучи рассвета начнут борьбу с темнотой. Но теперь нервы порой сдавали и бессонница не давала сомкнуть глаз. В комнате было душно, казалось, из всех углов бьет резким запахом нафталина. Савинков, морщась, подумал о том, что, наверное, его скитаниям не будет конца. Гостиницы, временные квартиры, случайные ночлеги под крышами, а то и вовсе без крыши: в лесу, в стожке сена, в покинутом шалаше - от всего веяло чужим, непостоянным и горьким. Неожиданно в памяти возникли любимые места из Апокалипсиса. Спустив крепкие, натренированные ноги с кровати и вглядываясь в черное окно, Савинков прошептал вдохновенно: "И вышел конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли и чтобы убивали друг друга..." Он потянулся гибким, упругим телом и затих, не слыша своего дыхания. Он привык к тишине, умел сливаться с ней даже в то время, когда был уверен, что его не подстерегает опасность. Савинков любил темноту. Не только потому, что во мраке легче нанести удар первым или же раствориться в нем. Мрак помогал быть собранным, напряженным, готовым к схватке или к мучительным раздумьям. "Я взглянул, и вот конь вороной и на нем всадник, имеющий меру в руке своей..." прошептал Савинков и тоскливо прижался горячим лбом к окну. Крыши домов проступали во тьме расплывчатым, загадочным пятном. Почудилось, что полоска рассвета на горизонте наглухо загорожена этими крышами. Ему стало вдруг дико от черного окна, тюремной тишины, стало страшно самого себя. Захотелось, как никогда, света, петушиного крика, шелеста листьев. Бесстрашие и выдержка, которыми восхищались его сподвижники, давались Савинкову нелегко. Оставаясь наедине с собой, когда не нужно было ни играть, ни притворяться, ни рисковать, он испытывал тягостное чувство одиночества, бессилия и тоски. Лишь думы о деле, об организации, которую он, рискуя жизнью, создавал здесь, в Москве, готовя ее к решающей схватке с большевиками, лишь это воодушевляло и взбадривало. Савинков любил вспоминать недавнее прошлое. В каждом эпизоде, в каждом штрихе минувших дней он видел прежде всего себя. Собственное "я" в вихре воспоминаний разгоралось так огненно, что обращало в пепел всех других людей, чья роль была исчерпана до конца... То были дни, когда офицерство Петрограда с жадным нетерпением обратило свои взоры на Дон. На тайных сборищах, на конспиративных квартирах, в отдельных, окутанных дымом и чадом кабинетах ресторанов растроганно и почтительно, воодушевленно и истерично произносилось одно и то же имя: "Каледин". Атаман донских казаков собирал под свои знамена войска. "Каледин и Корнилов были Керенским объявлены мятежниками, - размышлял Савинков. - Но кто возьмет сейчас на себя труд утверждать то же самое? Желание возродить русскую армию и ненависть к Советам искупают многие недостатки этих генералов. Оценка людей меняется так же стремительно, как и оценка обстоятельств". И Савинков решил сделать ставку на Корнилова и Каледина. Снежный ноябрь семнадцатого года подходил к концу, когда Савинков выехал в Новочеркасск. Верный, как дворовый пес, Флегонт отправился туда самостоятельно, чтобы не возбуждать подозрений. Путь Савинкова лежал через Москву. Холодный, неуютный город встретил щербатыми мостовыми, израненными снарядами домами на Тверской, конными патрулями, революционными песнями, вырывавшимися вместе с клубами морозного воздуха из простуженных красногвардейских глоток, очередями за хлебом, которые, как издыхающие удавы, обвивали магазины и лавки. Савинков спешил. И все же не удержался от искушения проехать на лихаче через центр, чтобы запастись хотя бы беглыми впечатлениями. От Охотного ряда приказал извозчику ехать на Курский вокзал. Голодный черный пес, истекая слюной, бежал за пролеткой. "Дурная примета", - скривил тонкие брезгливые губы Савинков. Вокзал, перроны и поезда были так плотно забиты пассажирами, что казалось, попади в эту одичалую массу людей - и задохнешься. В такой толпе легко было затеряться, не привлекая чьего-либо внимания, и все же Савинков чувствовал себя почему-то неспокойно. Вскоре подали обшарпанный, скрипучий состав. Старые вагоны нехотя катились к запруженному людьми перрону, приглушенно лязгали буферами. Толпы мешочников, постаревших от горя женщин, обросших щетиной солдат в измятых, измызганных шинелишках приступом брали вагоны, не дожидаясь, пока они остановятся. Савинков с трудом пробился к хвосту поезда. Группа разъяренных солдат сгрудилась чуть в стороне, жестким живым кольцом сжав стоявшего в центре высокого розовощекого подпоручика. - Царский ублюдок! - гневно кричал солдат с перевязанной грязным кровоточащим бинтом рукой. - Скидывай погоны, гаденыш! Савинков приостановился. Ему были видны чуть покатые плечи офицера, на которых даже сейчас, в хмурый бессолнечный день, ярко светились золотые погоны и к которым, как к кладу, тянулись отовсюду жилистые, сильные руки. Видна была и часть его нежного, юного, чисто вымытого лица с вздрагивающими губами, над которыми отчетливо чернел чуть схваченный инеем пушок. - Нет, нет... - растерянно повторял подпоручик, озираясь, как затравленный, и нервными, резкими рывками плеч и локтей пытаясь сбросить цепкие пальцы солдат со своих новеньких, аккуратных и любовно пригнанных погон. - Кровопийца! Золотопогонник! - неслось со всех сторон. - Долой погоны, гидра! - Нет... Нет... - все тише и беспомощнее твердил офицер и вдруг в тот момент, когда казалось, он согласится выполнить требования окруживших его солдат, собрав все силы, рванулся из кольца, тщетно пытаясь прорвать его, и диким, полным отчаяния и злобы голосом завопил: - Не сниму! Не сниму! Не сниму!.. Солдаты ошеломленно затихли и откачнулись от кричавшего. Но это оцепенение длилось несколько секунд; очнувшись, они молча и неумолимо надвинулись на подпоручика... Савинков представил себя на его месте и содрогнулся. "Какую же ненависть породили эти золотые царские погоны! - подумал он. - Вот так же они могли и со мной. Вот так же, - горело в голове у Савинкова. - Но ничего, ничего..." Сиплый гудок паровоза вывел его из раздумий. Отчаянно работая локтями, Савинков протиснулся к ступенькам вагона. С проверкой документов при входе в вагон обошлось благополучно. Савинков предъявил фальшивое удостоверение о том, что он поляк и едет на Дон по делам польских беженцев. Проверявший документы солдат весьма подозрительно взглянул на изображение белого орла на его фуражке, но сзади напирали так энергично, что он не стал задавать вопросов и впустил Савинкова в вагон. Савинков с трудом втиснулся в купе первого класса. Красногвардеец с жиденькой бородкой и лукавым прищуром желтоватых глаз с ходу прилип к Савинкову с расспросами: кто такой, куда и зачем едет. Пришлось отвечать на ломаном русском языке с польским акцентом и всю дорогу контролировать себя, чтобы ненароком не вырвалось русское слово. Путь от Москвы до Киева занял почти шесть суток. По обе стороны полотна тянулись снежные поля, утопавшие в белых сугробах березы, изредка появлялись одинокие всадники. Савинкова беспокоило не то, что они ехали мучительно медленно, а то, что на любой остановке его могли случайно опознать, ссадить с поезда и передать в Чека. До Киева Савинков добрался без происшествий. Там пересел на другой поезд. Он тащился еще медленнее, словно на казнь. На границе Войска Донского началось... Поезд оцепили матросы. Они искали оружие. Когда матрос-черноморец вошел в купе и зычно спросил: "Оружие есть?" - Савинков впервые внешне спокойно протянул документы. - Поляк, говорит, бес его разберет, - затараторил сгоравший от любопытства красногвардеец. - Я его всю дорогу проверяю, ловлю, а он не ловится... Матрос озабоченно взглянул на него, хмыкнул и пробасил: - Полный назад, папаша! Тот замигал бесцветными густыми ресницами, осекся, закашлялся, сделав вид, что чересчур жадно хватанул горячую струю злого махорочного дыма. - Оружие имеется? - спросил Савинкова матрос, возвращая удостоверение. Савинков отрицательно покачал головой. - Смотри, дядя, а то казаки все равно отберут. У Савинкова все запело в душе от этих слов: "Казаки все равно отберут". Он едва не рассмеялся от радости. Матрос немного выждал и, увидев хмурое, отчужденное лицо Савинкова, махнул рукой: - Не дрейфь, пан, мы за интернационал. - И, подмигнув ему, вышел из купе. Ростов встретил Савинкова метелью. Дома дымились белым пламенем. Улицы были пустынны, лишь изредка встречались крохотные отряды красных, тут же исчезавшие в снежной кутерьме. Несколько раз мимо проплыли носилки с ранеными. Они были укрыты шинелями, облепленными снегом. Казалось, совсем неподалеку, тотчас же за городом, басовито ухают орудия. Савинков остановился в гостинице возле вокзала. Номера были переполнены хмурыми, неразговорчивыми людьми, в которых он без труда узнал переодетых в штатское офицеров. Вечером за скудным ужином Савинков начал осторожно прощупывать настроение соседей по номеру. Офицеры были растеряны и тревожились за исход боя, который шел под Нахичеванью. - Если победят большевики, всех вас поставят к стенке, - мрачно предсказал Савинков. - А между прочим, ваше место у Каледина. Долго оставаться в гостинице было небезопасно. На другой же день Савинков нанял возле рынка бричку до Таганрога. Было еще темно, когда выехали на шоссе. Метель, приутихшая ночью, снова показывала свой крутой нрав. Ветер был упруг, иглист, и порой чудилось, что еще немного - и лошади, и бричка, и люди в ней - все поднимется в воздух и сгинет в снежном аду. - А теперь назад! - прокричал вдруг Савинков, толкнув в бок утонувшего в громоздкой шубе низкорослого возницу. - Чего гутаришь? - натянул вожжи тот. - Поворачивай назад! - отряхиваясь от снега, повторил Савинков. - В Ростов? - В Аксайскую! - Чи сдурел? - Слушай, что велят! - Загодя говорю - попадем к большевикам в зубы, - все еще пробовал настоять на своем возница. - Бог не выдаст, свинья не съест, - сказал Савинков. - Погоняй! Ехали долго. Кони чутьем угадывали дорогу, встряхивали тяжелыми от налипшего снега гривами. Бричка, как привидение, медленно ползла по взбесившейся степи. Тихо, приглушенно всхлипывая, скрипели колеса. Осторожно пофыркивали кони. Пронзительно тявкала пушчонка, скрытая от глаз заснеженной далью. Если бы не эти звуки, Савинков уверовал бы в то, что они тащатся по нескончаемому могильному склепу. Задрав воротпик драпового пальто, Савинков дремал, временами стряхивая снег с ресниц. "Итак, на каких лошадок придется делать ставку? - Савинков вспоминал генералов, окопавшихся в Новочеркасске. - Перво-наперво Лавр Корнилов. Я же сам помог ему в июле стать главковерхом. Молодчина, выскользнул из Быхова, улизнул на Дон. Этот все умеет. Даже свой позорный побег из плена весной пятнадцатого года сумел изобразить как подвиг. Человек стальной хватки, сатанинского честолюбия. Метит в российские бонапарты. Столкновение мое с ним в будущем неотвратимо. Но это в будущем. А пока... Впрочем, нельзя ни на миг забывать: если Лавр Корнилов протянет одну руку, то другой тут же тайно взведет курок... А как генерал Алексеев? Рафинированный лицемер. Но влиятелен чертовски. Здраво смотрит на Дон как на базу для действий против большевиков. Усиленно формирует Добровольческую армию. И все же ему не тягаться с Калединым. Этот отчаянно смел и решителен. Надежда российской буржуазии. Лорд Сесияь, англичанин, помощник министра иностранных дел, не зря сказал: "Единственным лучом надежды является или может казаться лишь то, что делает или сможет сделать казацкий вождь Каледин". Но горд и непомерно заносчив. На просьбу самого Керенского принять его рявкнул: "Гоните его к черту, ему здесь нечего делать!" Чего доброго, вот так же рявкнет и на меня!.. Так, кто там еще? Да, Митрофан Богаевский. Стелет мягко, но кладет по-каледински. Пригодится на первых порах. Кадеты Парамонов, Степанов не в счет. Известные прилипалы и флюгеры. Впрочем, - Савинков горько усмехнулся. - Ты и сам, кажется... Воистину, превратился в рычаг Архимеда. Точка опоры - белые генералы. А, к дьяволу формальную логику! Люди - рабы условностей. Отказавшись от бога на небе, создают себе идолов на земле. Черт с ними, пусть эти боги дают оружие, деньги, пусть берут Петроград, Москву. А там там мы решим, чью икону ставить в красном углу. К тому времени у меня будет своя армия - невидимая, но могущественная..." Савинков весь ушел в себя и прервал раздумье лишь в тот момент, когда над самым ухом раздался хриплый, озлобленный возглас: - Стой, падла! Тут же чья-то жилистая рука вырвала у возницы вожжи. Бричка остановилась, у ее передка заколыхалась огромная усатая голова, закутанная башлыком, тускло замерцала вороненая сталь штыка. - Оглохли, мать вашу!.. Кто такие?! - Свои, - коротко, с достоинством ответил Савинков, приподнимаясь. - Свои... - яростно и смачно передразнил казак. - Нешто мы с тобой на одной бабе сроднились? Интуитивно чувствуя, что попал к калединцам, Савинков радостно заулыбался. - Чего ощерился?! - разозлился казак. - В станичном правлении быстро слезу вышибут, - добавил он с угрозой. Казак по-хозяйски уселся в бричку. Возница ожесточенно хлестнул коней те с места взяли рысью. В Аксайской, у станичного правления, бричку окружила толпа казаков. Начались беспорядочные вопросы. Казаки не хотели верить, что Савинкову удалось пробраться через Ростов. Над толпой повисло страшное слово "шпион". Под конвоем его привели к станичному атаману. Щеголеватый войсковой старшина взглянул на Савинкова, и рот его пополз до ушей, обнажив шеренгу щербатых, прокуренных зубов: - Господин Савинков? Я вас знаю. Помните Гатчину? На следующий день Савинков прибыл в Новочеркасск. Здесь его ждали разочарования. Он смутно предчувствовал их еще до того, как решил ехать, и сам умилился сейчас своей прозорливости. В Новочеркасске царил разброд. Алексеев и Корнилов, как показалось ему, грызлись между собой, исподтишка плели интриги. Армия формировалась со страшным скрипом. На встречу с Савинковым собрался почти весь генералитет. Савинков говорил долго, с чувством. А когда вскользь заикнулся об учредительном собрании, о демократизации, Митрофан Богаевский, крутнув жесткими узловатыми пальцами висячий ус, хмуро изрек: - Время демократии прошло... А Каледин добавил: - При слове "демократия" хочется рубать шашкой, рубать без роздыху! - Но, - возразил Савинков, не удивляясь этой вспышке гнева, - как вы мыслите в таком случае привлечь на свою сторону широкие массы казачества? - А так! - крякнул Каледин, с хрустом заедая выпитую водку пупырчатым соленым огурцом. - А так! - повторил он с наслаждением и, коротко хохотнув, выхватил саблю и вожделенно крутнул ею над головой, словно сидел на коне, галопом стелющемся над степью. "Неужели он и впрямь так прямолинеен? - удивился Савинков. - Все в лоб, все напролом. Не понял даже, что речь идет лишь о слове, всего лишь о слове..." - Мы надеемся на вас, господин Савинков, - заговорил Алексеев, стараясь хоть слегка разрядить накалявшуюся атмосферу. Каждое слово он произносил мягко, но тону его кричаще противоречил недобрый блеск маленьких глаз, сверливших Савинкова. - И мы ждем ваших плодотворных действий там, в центре России. Уже хотя бы потому, что здесь, на юге, мы не сидим сложа руки. Поверьте, Борис Викторович, служба нам отнюдь не кажется медом. Мы, русские генералы, отдавшие десятки лет регулярной армии, вынуждены набирать добровольцев! Это ли не парадокс! Пока к нам записываются лишь офицеры, юнкера, кадеты... - И гимназисты! - огорченно воскликнул Каледин. - Их, извините, еще мама на горшок за ручку водит. - Ах вы шутник, - добродушно ухмыльнулся Алексеев, но глаза его остались такими же недобрыми. - Действительно, армия пока что в стадии зачатия. Но все великое рождается в муках, не так ли? Надеюсь, это не отпугнет вас, Борис Викторович? - Страх мне неведом, - гордо ответил Савинков. - Одобряю! - с натужной радостью воскликнул Каледин. - Такие демократы нам подходят! Стройный, крепко сшитый, но низкорослый Корнилов обжигал собеседников черными углями по-калмыцки посаженных глаз. Он встретил Савинкова подчеркнуто официально, как бы давая понять, что между их прошлым и настоящим лежит незримый рубеж, переходить который невыгодно ни тому, ни другому. Корнилов вначале молча слушал разговор Савинкова с генералами. Само слово "демократия" было ему ненавистно, хотя сейчас он и смирялся с ним: и потому, что воспринимал его как нечто неизбежное, но недолговечное и преходящее, и, главное, потому, что не принимал всерьез страстных речей Савинкова в защиту этого слова. Он хорошо знал, что для такого прожженного политикана, как Савинков, оно не более чем конек, оседланный лишь для того, чтобы проскакать самый опасный участок пути. - А помните, Борис Викторович, августовское заседание Временного правительства? - вдруг спросил Корнилов. Генералы удивленно переглянулись: внезапный вопрос Корнилова, казалось, отвлекал от главной темы разговора и таил в себе нечто коварное и загадочное. - Разумеется, помните, ибо как раз именно вы, а также и Керенский предупреждали меня, что на заседании не стоит говорить об оперативных планах, так как они тотчас же станут достоянием немецкого командования. Вы не доверяли членам собственного кабинета. А ведь, насколько я понимаю, правительство Керенского выставляло напоказ именно демократию? Савинков понял, к чему клонит Корнилов, но решил стоять на своем. - Лавр Георгиевич, - Савинков назвал Корнилова по имени-отчеству, подчеркивая, что прежние взаимоотношения, сложившиеся между ними, он намерен сохранить и на будущее, несмотря на то что Корнилов не давал к тому повода. - Согласитесь, времена меняются, а с ними и взгляды. И даже привычные, ясные в прозрачности своей понятия приобретают иной, подчас самый неожиданный смысл... - Времена меняются, - перебил его Корнилов и опять-таки без видимой связи с тем, что только что сказал Савинков, добавил: - Вчера в Аксайской казаки офицера на штыки подняли. А неделю назад здесь, в Новочеркасске... - Плоды демократии! - негодующе фыркнул Каледин. - Намордник снимать преждевременно, извините за столь образное сравнение, - заключил Корнилов, всем тоном оттеняя, что говорит эту фразу вовсе не потому, что хочет подкрепить восклицание Каледина и придать ему весомость, а совершенно самостоятельно и независимо ни от кого. Алексеев заинтересованно переводил взгляд с Корнилова на Савинкова. Его радовало, что они в чем-то главном походили друг на друга. Он старался понять, в чем их схожесть, и вдруг его осенило: да ведь эта же схожесть не показная, а внутренняя, но до поры тщательно скрываемая. Да и внешне они, черт побери, схожи: один и тот же калмыцкий разрез глаз, смуглая, как у метисов, кожа лица, тонкие, тщеславно и себялюбиво сжатые губы. - Господа! - вновь вступил в разговор Алексеев. - Я убежден, что приезд господина Савинкова как нельзя кстати. Сейчас не время для раздора и дискуссий. Все - под одно знамя. Усилия Бориса Викторовича достойны похвалы, и мы еще не раз с благодарностью воспользуемся ими. Савинков сделал вид, что его удовлетворяют эти слова, и тут же отметил про себя, что его, видимо, хотят сделать козырной картой в чужой игре. - Практические действия я поддержу всей душой, - сказал Корнилов. - А неприязнь к словоблудию во мне породил еще Керенский. Савинков мгновенно вспомнил цветистые фразы из воззваний, подписанных Корниловым, вроде "казаки, рыцари земли русской", "не на костях ли ваших предков расширялись и росли пределы государства Российского", "славное казачество" и множество подобных, и мысленно усмехнулся... Как и предполагал Савинков, кроме общей беседы генералы обязательно захотят встретиться с ним, так сказать, тет-а-тет. Особенно намекал на это Корнилов, и Савинков сразу же сообразил, что тот не в ладах с Калединым и вообще ни за что не смирится с ролью второго плана. Оставшись наедине с Савинковым, Корнилов без обиняков заявил: - Вам я верю, Борис Викторович. Поверьте и вы мне: Каледин - позер, храбрость его напускная. Осушит графинчик смирновской - и саблю наголо! Увидите - с Дона его и за уши не вытянешь. А моя цель - Петроград. Савинкову вспомнился провал похода Корнилова на Петроград, но он тут же заглушил в себе иронию, рассудив, что ситуация ситуации рознь. - Я много думал о том, почему август оказался для нас таким трагическим, - Корнилов взглянул Савинкову прямо в лицо. - Думаю, что вы со мной согласитесь: мы слишком болезненно относились к партийной принадлежности тех, кто вставал в наши ряды. К черту мнительность! Собирайте всех, кто ненавидит большевизм! Гибче играйте на патриотических чувствах!.. Савинкову был не по душе этот менторский тон, но пришлось сделать вид, что он с должным вниманием воспринимает каждое слово Корнилова. И когда тот стал перечислять офицеров, которые могут составить ядро организации, у Савинкова полегчало на душе. - Вот, к примеру, полковник Перхуров Александр Петрович, - говорил Корнилов, в такт словам ударяя по столу сухоньким смуглым кулачком. Окончил академию генерального штаба, потомственный дворянин Тверской губернии. За монархию жизнь отдаст не задумываясь. Сейчас, по моим сведениям, в Москве. Превосходнейшим помощником может оказаться для вас. Всенепременнейше рекомендую разыскать его. "На словах - к черту партийность, а в помощники мне монархиста навязывает", - отметил Савинков. Корнилов перебрал еще с десяток фамилий и вдруг оживился. - Да, к вопросу о том, как поставить на службу нашему делу патриотические чувства офицеров. Вероятно, вы не забыли, Борис Викторович, штабс-капитана Ружича? - Ружича! - воскликнул Савинков. - Вы что-нибудь знаете о его судьбе? - Погиб, - коротко ответил Корнилов. - Кстати, вам не следовало покидать его в Гатчине. Смертельно раненный, он звал вас. Я сам в Гатчине не был, но сведения сии достоверны, получены от моего лучшего друга. Впрочем, это не упрек. Все мы были заняты выполнением своего долга. Я напомнил вам о Ружиче лишь потому, чтобы заострить свою мысль о патриотизме. Ружич был не из тех, кто пел "Боже царя храни!". Но разве любовь к России и органическое неприятие деспотизма, характерное для людей типа Ружича, нельзя направить в священное русло борьбы с большевиками? - Вы правы, Лавр Георгиевич, - согласился Савинков, стремясь не обнаружить перед Корниловым свою злость за новый поток нравоучений. - Если мы оттолкнем таких людей от себя, их, чего доброго, приголубят большевики. Что касается Ружича, то вы знаете, как мы были дружны с ним. И не моя вина в том, что я не смог спасти его. Сообщение же ваше о его гибели глубоко опечалило меня: этого человека ждало большое будущее. А про себя подумал: "Какие сантименты развел Лавр Георгиевич! Ружича пожалел, делает вид, что забыл, как своих контрразведчиков на него науськивал..." Перед отъездом из Новочеркасска Савинков нанес визит Алексееву. Тот дал ему поручение наладить связь с лидерами кадетов в Петрограде и подчеркнул особо, что Добровольческая армия здесь, на Дону, почувствовала бы себя неизмеримо прочнее, если бы там, в центре, у нее имелся крепкий, надежный тыл в лице русского офицерства. Этим он как бы скреплял воедино замыслы генералов с замыслами Савинкова. - Для того чтобы свалить большевиков, я готов на все, - заверил Савинков. - Я добьюсь этой цели во что бы то ни стало. - Истерзанное, измученное и оскорбляемое русское офицерство ждет своего вождя, - подхватил Алексеев. - Офицерство жаждет единства, полно решимости спасти Россию. Но силы его раздроблены, распылены. Превратить их в мощный, всесокрушающий кулак - это ли не завидный удел вождя? Савинков слушал словоохотливого генерала с нарастающим раздражением. Он ждал момента, когда этот разговор, принявший с самого начала декларативный характер, перейдет в область конкретных решений. Неужели этот дряхлеющий генерал всерьез думает, что он, Савинков, вполне может обойтись без финансовой поддержки? - Здесь, на Дону, вам, бесспорно, неимоверно трудно, - сказал Савинков, озабоченно наморщив лоб, - хотя почва у вас благодатнейшая - вы имеете дело с преданным казачеством. А каково будет мне и другим, которым придется работать в самом сердце большевизма? И если, отдав дань романтической стороне дела, перейти к вещам, далеким от возвышенной лирики, то абсолютно ясно, что без денег не обойтись. - Выкроим, Борис Викторович, непременно выкроим, - пообещал Алексеев. Важно сделать первый шаг, заявить о себе как о реальной силе. И союзники обязательно откроют свои кошельки. С нетерпением будем ждать от вас вестей. Лицо Алексеева просияло добрейшей улыбкой, а глаза похолодели. "Лиса, старая лиса", - подумал Савинков, прощаясь. Он прекрасно сознавал, что, хотя Алексеев все время- и старался показать, что его, Савинкова, здесь очень ценят и отводят ему особую роль в борьбе с большевиками, между слов генерала явственно чувствовалось стремление побыстрее отослать его отсюда. Генералы хотели убить двух зайцев: они могли тешить себя надеждой, что офицерство, сколоченное Савинковым, нанесет большевикам удар изнутри и облегчит наступление Добровольческой армии на Москву и Петроград. И, кроме того, освобождали себя от опасности стать жертвой такого мастера политической интриги, какого они безошибочно видели в Савинкове. Весь обратный путь Савинков пытался успокоить свою совесть. Он гордился тем, что был террористом, наводившим страх на членов царской фамилии, а теперь вот удивительно быстро нашел общий язык с царскими генералами. А что поделаешь? Борьба предстоит отчаянная. В одиночку против большевиков не попрешь. Ясно как божий день, что генералы любят не Россию, а самих себя, во сне видят монархию. Но у них пулеметы. И коль ты сказал "а", скажешь и "б". Тем более что в эсеров больше веры нет, они в растерянности, у них нет мужества. Значит, ставка на генералов. И прежде всего, как это теперь окончательно прояснилось, на Корнилова. Правда, политик из него никудышный. Впрочем, слабость Корнилова - твоя сила... До Петрограда Савинков добрался благополучно. Выполнив поручение Алексеева связаться с кадетами, находившимися в подполье, отправился в Москву. Оттуда он намеревался вновь пробраться на Дон. Но узнал, что Каледин застрелился, а Ростов и Новочеркасск взяты большевиками. Алексеев и Корнилов вынуждены были отступить и увести Добровольческую армию в донские степи. Позднее Савинкову рассказали, что Корнилов послал Каледину телеграмму, полную упреков в нерешительности и кончавшуюся словами: "Я не хочу защищать Дон от Дона". Савинков остался в Москве и с бешеной энергией стал создавать тайную организацию офицеров. Восхищался, что нашел ей название, звучавшее как стихи: "Союз защиты родины и свободы". ...Савинков очнулся, приоткрыл глаза. Да, прошлое лишь трамплин к будущему. Было приятно сознавать, что организация сколочена прямо в стане большевиков. Если бы грозный председатель Чека знал, что он, Савинков, в Москве! Окна все еще были черны. Савинков вскочил, приник к шторе. Ни одной звездочки в небе! Пол был холоден, босые ступни мерзли. "Ну и весна, черт ее побери!" - выругался он. Савинкову вдруг захотелось занести на бумагу все, о чем только что вспоминал и размышлял. Придет время - как крупица золота будет ценна каждая деталь, каждый штрих его жизни. И кому же позаботиться об этом, как не самому? Савинков иногда испытывал мучения оттого, что не мог всецело посвятить себя литературе. В нем всегда жил второй человек - писатель Ропшин. Честолюбие политического деятеля порой боролось в душе с честолюбием литератора. Но политик все время брал верх: прельщала власть. Савинков побеждал Ропшина. Савинков щелкнул зажигалкой. Оплывшая свеча наполнила комнату смутным желтоватым светом. Стремительно, по-военному, оделся, налил из графина в пригоршню теплой, застоявшейся воды, плеснул в лицо. Впереди ждали дела.4