СТАНКЕВИЧ

Глава первая

ДЕТСКИЕ ГОДЫ

В утренней осенней тишине громко ударил колокол. Не тревожно, а празднично, напевно. Его раскатистый малиновый перезвон покатился с высокой меловой горы через слегка озябшие густые липовые аллеи, фруктовый сад и луг — прямо к реке. Внизу, у деревянного моста, он настиг телегу с несколькими крестьянами, которые, как по команде, повернули головы к возвышающейся на горе небольшой деревянной церквушке и стали дружно креститься.

— У пана нашего, видать, праздник, — громко сказал один из мужиков. — Чуете, колокол, як пивень, заливается…

Действительно, у пана, как называли отставного поручика Владимира Ивановича Станкевича здешние крестьяне-малороссы, в то утро 28 сентября 1813 года был особый праздник. Ночью его жена Катя, в которой он души не чаял, родила первенца. Владимир Иванович очень надеялся, что супруга подарит ему именно наследника. И надежда эта сбылась.

Молодой хозяин пребывал в прекрасном настроении.

— Хвала тебе, Господи! Хвала тебе, Катя! Хвала за сына! — радостно восклицал он, постоянно повторяя слово «хвала», что в переводе с сербского означало «спасибо».

Добрые и светлые чувства переполняли его грудь, вырывались наружу. С кубком шампанского он бодро расхаживал по двору, напевал песни, необычно много шутил и любезничал с прислугой.

Да иначе и быть не могло у человека, который стал отцом. На радостях Станкевич сделал на обложке старославянского рукописного псалтыря памятную запись: «Славу бога моего родился сын… 1813 года сентября 27, в ночь на 28». Первенца нарекли Николаем.

Обряд крещения был совершен наутро 28 сентября. Крестили младенца в купели Соборно-Троицкой церкви города Острогожска Воронежской губернии, о чем местный священник Михаил Подзорский, творивший молитвы во здравие сына Николая, впоследствии составил соответствующий документ: «Свидетельство… дано сие Острогожского и Бирюченского уездов поручика Владимира Иванова сына Станкевича сыну Николаю в том, что он Николай действительно от помянутого поручика Владимира Иванова сына Станкевича и законной его жены Екатерины, дочери коллежского асессора ФонКрамера от законного брака прошлого 1813-го года сентября 27 дня и того же месяца 28-го числа мною крещен; восприемниками были Острогожского уезда помещик поручик Николай Иванов сын Станкевич и помещица дворянка губернская секретарша Елизавета Дмитриевна дочь Синельникова, о чем и в метрике 1813 года под № 153 записано. Во удостоверении чего, свидетельствуя, подписуюсь…»

Месяц спустя в доме Станкевичей состоялся родильный стол. Приехали из окрестных мест гости — родственники и соседи-помещики из близлежащих имений: Рахмины, Томилины, Сафоновы… Было шумно и весело. Все сидели за большим столом, заставленным обилием напитков, блюд из дичи, баранины, рыбы, грибов и прочей домашней снеди. Гости по очереди произносили речи, дарили подарки, поднимали бокалы с вином за родителей и новорожденного.

В перерыве между застольем счастливый отец пригласил гостей в манеж посмотреть своих лошадей. Их поодиночке стали выводить из конюшни, они дичились, становились на дыбы. Тут же гостям подавали бокалы с шампанским. Один из бокалов хозяин влил прямо в пасть красавцу-жеребцу, только что взвивавшемуся перед ним на дыбы. Жеребец, похоже, с удовольствием выпил вино.

— За первенца! — воскликнул Станкевич, поднимая бокал.

— За первенца! — радостно и дружно прокричали хмельные гости.

Детство Николеньки Станкевича пришлось на те ранние годы XIX века, о которых Лев Толстой написал: «Времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, — те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или в карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и с другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света— наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных…»

Рос Николенька в имении отца — небольшом селе Удеревке, что соседствовало с уездным городком Острогожском и слободой Алексеевкой Воронежской губернии. И хотя местом его рождения считается Острогожск, настоящей «колыбелью» для всей последующей жизни Станкевича стала именно Удеревка. Местность тут была замечательная. Впрочем, ее трогательная и волнительная красота сохранилась и по сей день.

Дом Станкевичей стоял на высокой меловой горе, с которой открывался прекрасный вид на речку с теплым названием Тихая Сосна. На одном из ее крутых изгибов, где течение было быстрое, стояла водяная мельница. На мельнице всегда было людно, особенно осенью. Туда приезжали работники из ближайшей округи, чтобы смолоть пшеницу или ободрать ячмень на крупу.

Под горой, вдоль реки, волнистой лентой тянулась небольшая малороссийская деревенька, тонущая в вишневых и грушевых садах, с аккуратно выбеленными хатами под камышовыми и соломенными крышами. В обеденные и вечерние часы из-за плетней, обросших шиповником и крапивой, тянулись шлейфами ароматные запахи кулеша, борща, вареников, галушек со свиным салом…

В деревеньке в ту пору еще можно было встретить смуглых хлопцев с подбритыми висками и длинными усами, в высоких бараньих шапках и с люльками в зубах. Женский пол тоже сохранял традиции предков. Девушки были одеты в пестрые плахты. Но особый колорит придавала живая и певучая малороссийская речь, которая доносилась из-за плетней селян: «Так як же тому буты, щоб наша Катря була тоби жинкою? Чи вона ж тоби пара?» Или: «Маты, а ты бачила молодого паныча? Вин такий гарный!»

А еще из-за плетней звучали песни, которые часто слышал наш герой:

Сватьба йде,

Пастух в дудку гуде;

Сваха — черепаха,

Светилкою жаба.

Вошь тому рада,

Що йде гнида

За Демида.

Одна из младших сестер Николеньки — Александра, впоследствии вышедшая замуж за сына великого русского актера М. С. Щепкина, в своей книге «Воспоминания» писала: «Близ деревни отца, Удеревки, было в окрестности много малороссийских сел. Встречаясь с малороссами, мы в детстве спрашивали: отчего они так странно говорят?

— Потому что они хохлы, не русские, так они и говорят по-своему, — объясняли нянюшки, и мы довольствовались их кратким ответом».

Рядом с хатами, ближе к реке, находились огороды, обсаженные вербами. В летнюю пору они были похожи на ярко вытканные восточные ковры. За россыпью красных цветов мака поблескивали спелыми боками рябые гарбузы

(тыквы), полосатые кавуны

(арбузы) и золотистые дыни. Словно солдаты в парадных шеренгах, стояли длинные, как на подбор, подсолнухи, задрав к солнцу свои большие желтые шапки.

Дальше, за речкой, зеленели сочные заливные луга с живописно разбросанными по ним купами верб, ольхи и лозы, за кущами простиралась необозримая степь, убегающая ковыльными волнами далеко за горизонт. По этому колосящемуся серебристому морю медленно плыли гурты быков и отары овец, издалека напоминая чем-то огромные плоты. А ночами степь часто светилась огнями, мерцающими, как звездочки. Это вечно кочующие чумаки, остановившись на ночлег, жгли костры, готовя себе ужин. Под глубоким небом слышались их дико-унылые песни, временами сипло напевала скрипка…

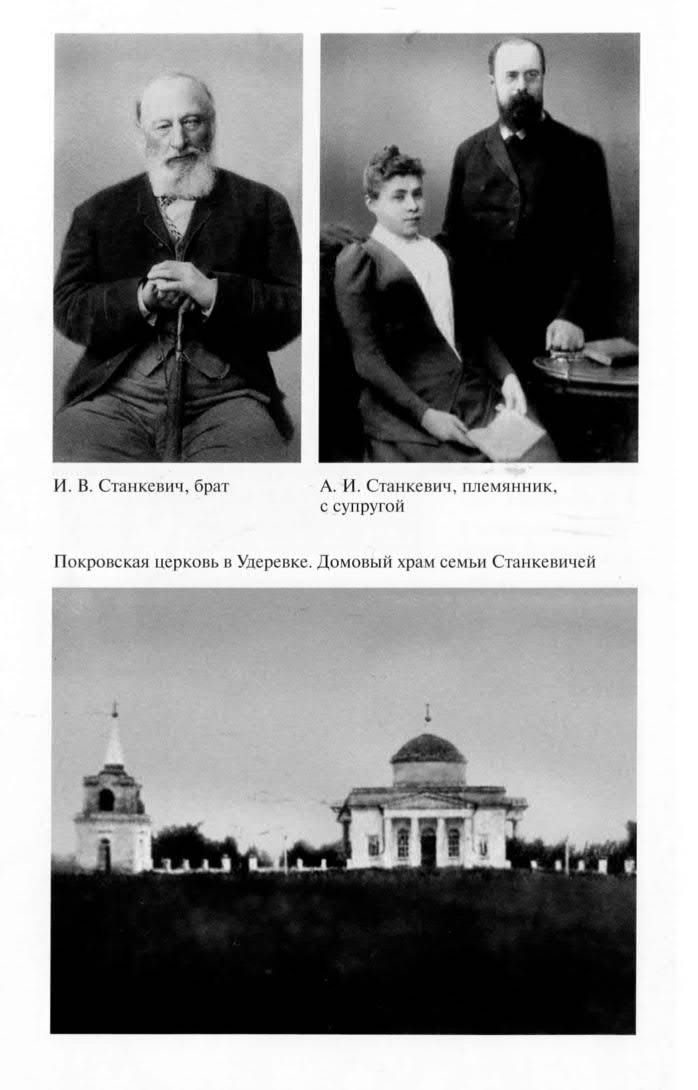

О детских годах Станкевича известно, к сожалению, не так много. И тем не менее сохранившиеся в Государственном архиве Воронежской области документы, исторические «раскопки» местных краеведов А. Н. Акиньшина, А. И. Гайворонского, В. Ф. Бахмута, А. Н. Кряженкова, О. Г. Ласунского, других исследователей, письма самого Станкевича, а также воспоминания его младшей сестры А. В. Станкевич, брата А. В. Станкевича позволяют узнать о будущем поэте и философе не так уж и мало.

Николенька был любимцем не только родителей, братьев и сестер, но и всей дворовой прислуги. Это был мальчик веселый, здоровый, общительный и необычно резвый. Приглядывали за ним и занимались его воспитанием не завозные гувернеры, как было принято в дворянских семьях, а няня Зиновьюшка, дворовый дядька Иван и, безусловно, родители. С крестьянскими ребятишками он играл в индейцев и войну, ловил в заводях и на быстрине Тихой Сосны окуней, головлей, щук и сомов. Любил Николенька, как и всякий ребенок, попроказничать.

Однажды, стоя на балконе удеревского дома, он увидел внизу на крыльце отца, который задушевно беседовал с почтенным купцом, обладавшим лысиной необыкновенного размера. Лысина эта тут же привлекла внимание Николеньки, и он никак не мог удержаться от соблазна плюнуть на нее сверху, что вскоре и исполнил, к ужасу купца и к огромному удивлению отца.

В другой раз резвость непоседливого паныча обернулась трагедией — сгорел родительский дом, а по некоторым сведениям, даже вся деревня. Пожар случился в жаркий июльский день, когда Николенька, стреляя из детского ружья, попал в соломенную крышу дома. Попавшая искра тлела незаметно, а вспыхнувшее пламя быстро охватило весь дом, который в одночасье сгорел дотла. Целый день не могли отыскать мальчика: он убежал в соседнюю рощу и собирался там остаться жить, как дикий человек.

Уже будучи девятнадцатилетним юношей, Станкевич вспоминал: «19 июля 1832 года, село Удеревка. Знаменитое число! Сегодня ровно одиннадцать лет, как я сжег деревню…»

На месте сгоревшего дома отец мальчика вскоре построил новый, по составленному им самим проекту — «очень поместительный, с широкими балконами», двухэтажный, с мезонином и под железной крышей. Дом был деревянный, в стиле провинциального ампира. Он был оштукатурен и выкрашен белой краской. У входа в дом лежали три старинные бронзовые пушки, привезенные в подарок отцу Николеньки кем-то из его полковых товарищей из заграничного боевого похода. Внутри дома имелись гостиная, столовая, бильярдная, детские, спальни — всего девять комнат. У хозяина дома был большой кабинет с подобающей обстановкой — письменным столом, креслами, диваном, книжным шкафом. Стены украшали картины, написанные художником из домашней прислуги. Когда приезжали гости, старший Станкевич с гордостью подчеркивал:

— Дом я выстроил сам, без архитектора!

В длинные дождливые осенние и морозные зимние вечера в просторном доме Станкевичей собиралось много детворы: Николенька с младшими братьями и сестрами, а также дворовые ребятишки. Для них это были незабываемые часы. Дружно усевшись на полу, на ковре, они, затаив дыхание, слушали сказки няни Зиновьюшки. Сказки она рассказывала очень осмысленно, изменяя голос, сообразно с характером волка, лисицы или петуха.

Укладывая потом Николеньку спать, нянюшка обычно уговаривала его уснуть поскорее. Но тому спать не хотелось. Тогда Зиновьюшка говорила, что если он не будет спать, его возьмет Хо, который лежит под кроватью. Кто такой был Хо, юный Станкевич не знал, но быстро прятался под одеяло и засыпал.

Делала это няня в шутливой форме, не нагоняя никакого страха на паныча. Вообще эта добрая женщина, наделенная от природы талантом педагога и неистощимой рассказчицы, была душой Николенькиной компании. Няня сумела передать своему воспитаннику всю любовь и нежность, развить пытливый ум и привить любовь к своей земле. Зиновьюшка была малороссиянкой, знала много песен своего народа. Пела она негромко, вполголоса и как-то по-особенному грустно-нежно:

Ой зийшов мисяц над горою,

Та й всю долину освитив…

Нередко отец, а чаще дядя Николеньки — Николай Иванович — вызывал в дом старого казака, который служил в их имении. Казак приходил со своей бандурой, садился на стул в центре зала и пел, как и Зиновьюшка, малороссийские песни. Взрослые располагались в креслах, детвора — на полу. Все слушали этот самобытный концерт. Казак пел выразительно и бесхитростно. Особенно всем нравились песни комического характера, к примеру, такая: «Как посеял казак гречу, — жинка каже: мак! — Нехай так, нехай так, нехай греча буде мак!» Так шло до конца песни, а жинка так и не уступила казаку.

Мальчику полюбились эти песни — душевные, светлые, веселые. Большинство он заучил наизусть, часто их пел, любил цитировать в своих письмах.

Николенька рано выучился читать. Чтение стало его первой страстью с самых ранних дней детства. Сняв книгу с полки домашней библиотеки, он, бывало, запоем прочитывал ее, стоя на коленях перед шкафом. Книги были разные: сказки о Еруслане Лазаревиче и Бове Королевиче, стихи Державина, Озерова, Хераскова. Интересовала его и приключенческая литература, в которой описывались захватывающие детскую душу путешествия, к примеру путешествие Кука вокруг света.

Кроме того, по совету старших он читал книги религиозного содержания, в частности патерик. Однажды, начитавшись патерика, наш герой даже намеревался «уйти потихоньку из дому и пойти в монахи». Уже тогда искренняя вера в Бога вошла в его сердце. Он часто посещал Покровскую церковь, которая находилась прямо в усадьбе и являлась домовой церковью их семьи. Вместе с родителями, братьями и сестрами, дворовыми людьми Николенька молился, исповедовался, причащался…

В религии он находил утешение, о чем еще будет сказано в повествовании. Церковное пение, зажженные свечи, молящиеся прихожане, торжественность богослужения, православные обряды — от всего этого он получал радость и тепло для своей души.

Увлечение книгами поддерживала в сыне мать Екатерина Иосифовна — дочь уездного доктора, рано оставшаяся сиротой. Известно также, что она быта хороша собой, воспитанной, благопристойной и набожной женщиной. Добрая и ласковая, Екатерина Иосифовна нежно любила своих детей. А их в семье Станкевичей, включая Николеньку, было восемь — сыновья Николай, Иосиф, Иван и Александр, дочери Надежда, Любовь, Мария и Александра. Различие в возрасте было небольшим, поскольку на свет они появлялись чуть ли не каждый год.

Главная сила Екатерины Иосифовны, пожалуй, заключалась в открытом сердце и мягком характере. Но, к сожалению, еще с молодых лет она страдала хроническим недугом и уже в зрелом возрасте очень редко выходила из своей комнаты.

Станкевич, став взрослым, в каждый свой приезд в Удеревку старался как можно подольше побыть рядом с милой маменькой, как ее всегда называл. Он заходил к ней в комнату, осторожно садился около дивана, разговаривал с ней, ободрял ее — и она веселела. С юмором она рассказывала о годах своей молодости, знакомстве с отцом. Ее будущий муж тогда находился на военной службе и носил привязную косу — так того требовали армейские порядки, установленные императором Павлом I. Коса и стала причиной знакомства молодых людей. Играя в горелки, девушка, стараясь поймать офицера, схватила его за косу, и, к удивлению, коса осталась в ее руке. «Вот какая была я шаловливая!» — вспоминала матушка этот курьезный эпизод, положивший начало их любви.

Николай всегда отзывался о матери с трогательным чувством. От нее он унаследовал лучшие черты характера — доброту, открытость, незлобивость, самопожертвование, которые впоследствии привлекали к нему друзей и близких на протяжении всей жизни.

Но, безусловно, наибольшее влияние на Николеньку оказал его отец Владимир Иванович. О нем следует рассказать более подробно. Старший Станкевич был высокого роста, смуглый, с прямым носом с небольшой горбинкой, черными волосами и живыми карими глазами.

В здешних местах Владимир Иванович являлся заметной фигурой. Он принадлежал к числу богатых или, как тогда говорили, «великодушных» помещиков. За его плечами была служба в армии, а именно в прославленном Ахтырском гусарском полку. Ему довелось участвовать в 1805–1807 годах в русско-французской кампании, а также в походе в Пруссию.

Из-за болезни он в чине поручика вышел в отставку и занялся хозяйственной деятельностью. Не раз служил по дворянским выборам, был исправником, уездным предводителем дворянства. Его отличали прямота и честность характера, природная деликатность. Хитрости и высокомерия он не выносил, со всеми обходился ровно и уважительно, как с помещиками, так и с крестьянами.

В его обращении с людьми не было ни малейшей чопорности; он говорил просто и шутливо с людьми всех сословий. «Часто, входя в зал, — вспоминала Александра, его дочь и сестра Николая Станкевича, — я видела сидевших с ним (отцом. —

Н. К.) посетителей по делам, остриженных в кружок с пробором и в длинных чуйках. Я успевала только раскланяться. «Пойди, вели дать сюда чаю!» — говорил мне отец, и я спешила исполнить его поручение. Людей нечестных, мелочных наживателей и взяточников на службе отец не принимал или принимал очень сухо и спешил отплатиться от них. «Кляузники», — говорил он, иногда представляя их манеру говорить или кланяться».

По свидетельству Александры, среди помещиков — соседей их семейства — встречались люди бессердечные и жестокие. К примеру, за плохо вытертую пыль с комода или не так поданную чашку хозяину горничных отправляли на тяжелые работы. А за сорванный кем-то цветок на клумбе пороли всех садовников. «Прогнать сквозь строй», «сослать», «обрить под красную шапку» — для иных помещиков это были не просто угрозы; подобные фразы являлись нормой бытия в отношении своих крестьян.

Так, неподалеку от имения Станкевичей находилась деревенька, о владелице которой ходили страшные рассказы. Высокая, довольно полная, с грубым лицом и мужскими ухватками, здешняя помещица буквально наводила ужас на подвластных ей крестьян. Она собственноручно колотила скалкой горничных, одна из которых с бритой головой как-то несколько дней ходила с рогаткой вокруг шеи. Эта феодальная дама любила также собирать гостей, особенно офицеров из квартировавшего поблизости полка. В народе говорили, что она охотно угощала гостей не только сытными обедами и наливками, но и ублажала их своими женскими прелестями. В конце концов за свою жестокость помещицу осудили и сослали в Сибирь.

Владимира Ивановича подобные вещи возмущали. Он с отвращением воспринимал тех, кто бесчеловечно относился к людям, чья жестокость сопровождалась развратом. У него были «другие взгляды и понятия, более справедливые, чем нравы окружающих помещиков».

О сердечном отношении помещика Станкевича к людям, и в частности к крепостным крестьянам, красноречиво говорит такой факт. Богатый помещик из соседнего уезда решил продать оркестр — шесть музыкантов вместе с их семьями. Житье-бытье у них там было никудышное. Выкупил музыкантов Станкевич. Можно себе представить, каково им было менять одного хозяина на другого, совершенно незнакомого.

К счастью, им не пришлось ни о чем жалеть. Новый хозяин очень сочувственно отнесся к их положению. Семьи музыкантов были расселены по отдельным и чистым хатам, специально предназначенным для служивших в имении людей. Каждому музыканту была назначена помесячная денежная плата, а также определена провизия.

Такую заботу о своих работниках отец Станкевича проявлял постоянно. Это было чертой его характера. И что бы ни случалось — свадьба или похороны, новоселье или болезнь, — он никогда не оставался безучастным к радостям и бедам людей, всегда старался им помочь. В то время из-за погодных условий нередко случались неурожаи, из-за чего люди просто оставались без куска хлеба. В один из таких неурожайных годов, когда хлеб стоил очень дорого, Владимир Иванович распорядился отпускать зерно и муку по низким ценам. Кроме того, наиболее бедным крестьянам хлеб был выдан бесплатно.

Добавим еще несколько штрихов к портрету Владимира Ивановича. По словам Анненкова, «отец Станкевича был высокого практического ума, здравого смысла и благородных правил». Он рачительно вел хозяйство, следил за техническими новинками в России и за границей, применял эти новшества у себя в имении. Когда его сын вырос и находился на учебе и лечении за границей, то он, что называется, нагружал его конкретными поручениями и вопросами относительно цен на хлеб, постановки дела на сахарных заводах, просьбами выслать брошюры по сельскому хозяйству. Иными словами, это был помещик новой формации, который, выражаясь современным языком, сумел организовать успешный бизнес.

«Надо заметить, — вспоминала дочь Александра, — что отец наш, легко приобретая деньги, не имел к ним страсти и не приобретал их только для себя; он любил доставить выгоды своим друзьям, и знакомым, и служившим у него по делам. Он считал справедливым уступать и другим, и поднять семью, вывести из стеснения, — это доставляло ему большое удовлетворение».

Из документов, хранящихся в Государственном архиве Воронежской области, известно, что в начале 1820-х годов семье Станкевичей принадлежало более 300 крестьян в селах Удеревке, Муховке, Погибелке, хуторе Чесношном, деревне Матренке, два винокуренных завода, конный и салотопенный заводы, мельница, манеж, конюшни, овчарни… В 1821 году отец Станкевича и его брат Николай Иванович (хозяйство они вели вместе. —

Н. К.) выкупили у титулярного советника П. И. Гарденина 68 крестьян в селе Пирогове и основали новую деревеньку, названную ими Зара. Столь непонятное для здешних мест название — Зара, а не Заря — было очень родным и близким для братьев: в далеком сербском местечке Зара родился их отец Иван Семенович Станкевич. Непосредственно в самой Удеревке, по описанию 1829 года, семье Станкевичей принадлежало 312 десятин земли и 45 десятин леса, фруктовый сад на пяти десятинах.

Большое хозяйство давало и солидную отдачу. Станкевич-старший поставлял муку, крупы, вино, сало, другой провиант Войску Донскому, Черноморскому флоту. Породистых лошадей орловской породы — конногвардейским и уланским полкам, расквартированным в уездах Воронежской губернии.

В годину суровых испытаний, когда полчища Наполеона вторглись в Россию, Владимир Иванович участвовал в организации воронежского народного ополчения и занимался снабжением армии продовольствием. В частности, он обеспечивал провиантом 3-й и 4-й Воронежские егерские полки, которые принимали участие в Тарутинском сражении, других военных операциях. За труды в деле защиты и спасения Отечества был награжден бронзовой медалью «В память Отечественной войны 1812 года» на владимирской ленте, о чем написано в книге «Воронежское дворянство в 1812 году».

В последующем отец Станкевича еще не раз удостаивался наград и поощрений. Одну из благодарностей ему объявил воронежский губернатор за расследование дела об ограблении помещицы Костомаровой, матери известного впоследствии российского историка Н. И. Костомарова.

Дело было так. Помещица уехала в Воронеж, а ночью в ее дом проникли грабители. Они связали сторожа, покалечили нескольких дворовых людей, при этом жгли их свечками, пытая, есть ли у барыни деньги и где она их хранит. Потом преступники сорвали замки в комодах и шкафах и унесли все ценные вещи. Станкевич-старший, являясь в ту пору исправником Острогожского уездного суда, сумел по горячим следам найти воров. Виновником разбоя оказался помещик соседнего Валуйского уезда, отставной прапорщик Заварыкин, а соучастниками преступления стали местные крестьяне. Виновных вскоре осудили и сослали на каторгу в Сибирь.

Имелось у Станкевича поощрение и от самого государя. Когда в 1834 году в Туле произошел сильный пожар, в результате которого выгорел почти весь город, Владимир Иванович пожертвовал погорельцам около 100 тысяч рублей. Деньги по тем временам, надо заметить, большие, сродни нынешним миллионам. За жертвенное служение он получил «выражение удовлетворения» от Николая I.

Безусловно, такой человек, как Владимир Иванович, являл собой пример для других людей, а тем более для своего первенца. И хотя отец Станкевича редко бывал дома — торговые дела требовали от него постоянных разъездов — он много внимания уделял семье, воспитанию любимого сына.

Его власть как родителя чувствовалась в доме не как гнет, а только как ограничение воли, еще необузданной размышлением, и почти всегда как ограничение разумное и снисходительное. Если взять эпоху, в которой проходило детство Станкевича, то можно постичь характер и достоинство человека, так понимавшего в то время свои обязанности семьянина. Поэтому и молодой Станкевич рос с открытой душой, что было обыкновенным следствием честного обхождения с детьми. Мелких пороков, скрытности, притворства, лжи и лицемерия он никогда не знал благодаря своему воспитанию.

Так что от отца Николенька унаследовал не только внешнее сходство, но и ум, усердие, честность, благородство и красоту души. От него он впервые узнал и о своей родословной, откуда и когда появились Станкевичи в этом ковыльно-солнечном крае.

С огромным интересом слушал любознательный Николенька рассказы отца о своем деде Иване, основателе рода Станкевичей в России. Дед был выходцем из далекой, но в то же время такой близкой для России по славянским корням и православной вере Сербии. «Где кто родится, там и пригодится», — гласит пословица. Но дед Николеньки пригодился в России, которая стала для него второй родиной. И служил он ей верой и правдой, по совести, как и подобает служить родному Отечеству.

В России род Станкевичей отнюдь не уходил своими корнями в седую древность. Он начал отсчет с XVIII века. Именно в то время по призыву Петра Великого немало выходцев из Сербии, Боснии, Черногории, Далмации, Словении изъявили желание послужить России «в воинских делах против врагов христианского имени и святого креста».

Были и другие причины. После австро-турецкой войны часть территории Сербии стала австрийской провинцией, в результате чего сербы начали подвергаться не меньшим гонениям, чем при турецкой оккупации. При новом режиме коренным жителям запрещалось отмечать День святого Саввы, другие православные праздники, петь родные песни, играть на гуслях и носить национальную одежду. Сербы начали покидать обжитые места, поток беженцев хлынул и в сторону братской России.

К этому же периоду относится и основание первых сербских военных поселений по реке Северский Донец, что протекает по нынешним южным приграничным областям России и Украины. Поселения эти получили название «Новая Сербия». А среди тех первых сербов, кто тогда встал в строй и присягнул новой родине, были Милорадович, Княжевич, Божич, Стоя-нович, Виткович, Наталич, Депрерадович, Попович-Текелли, Милошевич, Маркович, Зарич, Мирович… Кстати, в России эти фамилии достаточно известны и по сей день.

Всего же, как подсчитали современные историки, в Россию в XVIII веке прибыло почти 10 тысяч сербов. Многие из них имели военное образование и были хорошими офицерами. В таком качестве их присутствие способствовало повышению боеспособности русской армии. Уцелев в боях и походах, они потом пустили корни в России, и уже их сыновья и внуки, родившись здесь, умножили дела своих дедов и отцов как на военном, так и на иных государственных поприщах.

И. С. Станкевич принадлежал к числу благородных единоверцев, пришедших на службу Российской империи. Происхождение он имел шляхетское, то есть знатное. Существует даже версия, что семья Станкевичей состояла в родстве с королем Сербии Стефаном Душаном. Но это лишь версия.

За плечами Ивана Семеновича были учеба в университете в Италии, служба в сербской армии. Это был образованный и храбрый офицер. Как принято говорить, настоящая военная косточка. После принятия «вечного подданства в России» его зачислили в Острогожский гусарский полк, который квартировался в казачьем городке Острогожске Воронежской губернии.

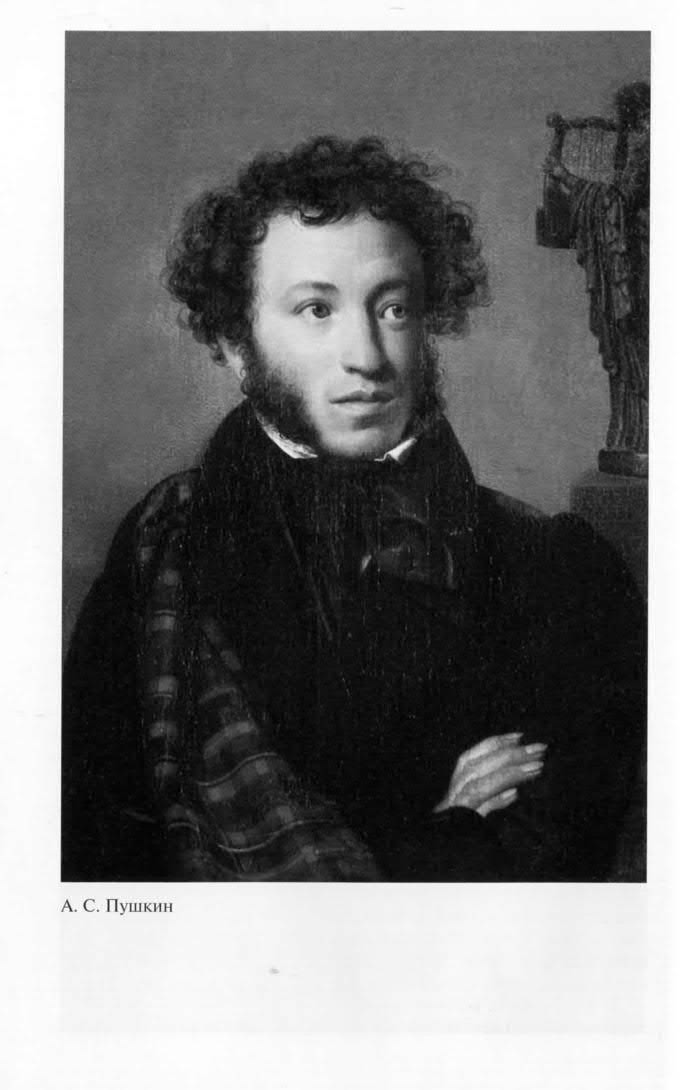

Армейская служба прапорщика Станкевича совпала с многочисленными и затяжными, как надоедливые осенние дожди, военными кампаниями, которые вела Россия с Пруссией, Польшей, Турцией. Молодой гусар всегда находился в передовых порядках. Именно там, где вздымались прошитые картечью и пропахшие пороховым дымом боевые знамена полководцев Румянцева, Потемкина, Суворова… Словно ему и были посвящены эти вдохновенные пушкинские строки:

О громкий век военных споров,

Свидетель славы россиян!

Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,

Потомки грозные славян,

Перуном Зевсовым победу похищали;

Их смелым подвигам страшась дивился мир;

Державин и Петров героям песнь бряцали

Струнами громозвучных лир.

Станкевич участвовал в нескольких заграничных походах-сражениях в 1760–1767 годах в Пруссии, в 1769 году в Польше и Турции. Особенно он отличился при взятии Берлина, где проявил себя храбрым офицером. «Состоя в полку, — сказано в аттестате на него, — вел себя добропорядочно, так, как честному офицеру надлежит, и был во всех случившихся в прошедшую кампанию с неприятелем сражениях с Острогожским гусарским полком». К сожалению, из-за ранений и контузий Станкевич, ставший к тому времени капитаном, не мог уже дальше продолжать службу и поэтому вышел в отставку. Получив ее, он занялся сугубо мирными делами на земле, которая чем-то напоминала ему далекую родину.

В 1772 году деда Николеньки назначили земским комиссаром в Меловатке, что находилась в нескольких верстах от Острогожска. Должность земского комиссара считалась почетной и прибыльной. В распоряжении Станкевича находились значительные средства и большие права. По сути, он представлял в одном лице три должности — судьи, казначея и полицейского. Однако основными обязанностями чиновника такого ранга были сбор податей и распоряжение землей.

Конечно, на такой должности разбогатеть и обзавестись землей не представляло большого труда. Но, как пишет в своих «Воспоминаниях» его внучка Александра, меловатский комиссар не воспользовался такой возможностью. «По службе, — пишет она, — деду нашему поручалось наделять новых поселенцев Острогожского уезда казенными землями в степях; ему поручалось также и продавать эти земли; причем он отличался честностью убеждений и не старался приобрести для себя ни одной десятины казенных земель. Помню, что, рассказывая о деде, отец наш вспоминал об этом и к памяти его относился с большим уважением».

Поступали в Меловатку и не совсем обычные распоряжения. О выполнении одного из таких указаний написали известные белгородские краеведы В. Ф. Бахмут и А. Н. Кряженков в книге «Философ с душою поэта», изданной в 2003 году в Воронеже.

Прочитаем их рассказ: «В 1773 году комиссару вменялось в обязанность повсеместно распространить «земляное яблоко», то есть картофель. Иван Семенович повелел раздать клубни местным жителям для возделывания новой культуры на своих участках. Понятно, что отношение «казенных войсковых обывателей» к заграничной гостье было более чем прохладное и первое время ничего толкового из этой затеи не получилось. Тогда-то и сочинили в канцелярии комиссарства любопытный документ. Под диктовку И. С. Станкевича писарь вывел: «земляные яблоки» по посажении на полях и в огородах либо от бывшей весной стужи или по нынешнему сухменному лету от великих жаров без остатку семенами пропали». А затем добавил: «Не поведено ли будет их (посадки картофеля. —

Н. К.) отменить?» На это Острогожск прислал вновь клубни и строго предписал за посадками прилежное иметь смотрение. Не думал тогда Иван Семенович, что «земляное яблоко» станет ценнейшей продовольственной культурой…»

Находясь на гражданском поприще, дед Станкевича немало сделал для Острогожского края. Особо он был отмечен «за пресечение морового поветрия смертоносной язвы». В рапорте провинциальной канцелярии подчеркивалось его «особое усердие, радение и попечение, яко прямого сына Отечества». В 1786 году указом Воронежского наместнического правления «за беспорочную службу» Станкевич получил гражданский чин коллежского асессора. А спустя два года, в 1789 году, он единогласно был избран острогожскими дворянами своим предводителем.

Должность предводителя дворянства считалась почетной и уважаемой. Однако никакого жалованья предводитель не получал, хотя обязанностей у него хватало с избытком: сбор и распределение земских повинностей и снабжение населения продовольствием; организация депутатского собрания и рекрутских наборов; развитие медицинского обеспечения и народного образования… Но с этими и другими обязанностями Станкевич успешно справлялся.

В воронежском привольном краю Иван Семенович Станкевич обрел свое семейное счастье. Он взял себе в жены дочь сотника Острогожского казачьего полка Дмитрия Синельникова — Марию. Супружество оказалось удачным. Мария Дмитриевна подарила своему мужу шесть сыновей и дочь. Самым младшим среди них был Владимир — будущий отец Николеньки.

Дед также стоял у истоков создания герба семьи Станкевичей. Герб представлял собой щит. На нем, разделенном на три части, вверху были изображены полумесяц и бычья голова, внизу — идущий лев. Щит был также увенчан рыцарским шлемом, короною с пышными страусиными перьями и декоративными листьями. Вся эта геральдическая символика свидетельствовала о следующем: лев — о храбрости и благородстве носителей герба, бычья голова — об источнике богатства степного края, а нарождающийся месяц — о молодости дворянского рода.

Многие рассказы отца о деде крепко запали в сердце любознательного и пытливого мальчика. Впоследствии внук не раз об этом вспоминал и всегда очень гордился своим сербско-русским происхождением.

Между тем пора вольного и безмятежного детства Николеньки подходила к концу. Не к окончательному, конечно. Но уже наступал тот период, когда серьезно надо было заниматься учебой. Владимир Иванович, став к тому времени одним из самых богатых помещиков губернии, мог, безусловно, пригласить для обучения сына учителей на дом. Однако этого не сделал, поскольку хотел, чтобы Николенька с младых лет привыкал к самостоятельности. Чрезмерная родительская опека, окружение учителей и гувернанток, по его разумению, могли только избаловать сына.

Да к тому же старший Станкевич не слишком доверял домашним учителям, особенно из числа иностранцев. Хотя на последних в России тогда была мода. Но здесь, вдали от столиц, среди иностранцев трудно было найти грамотного наставника. Француз-гувернер и француз-учитель редко серьезно относились к своим педагогическим обязанностям. В глубинке домашними учителями являлись главным образом мелкие жулики и авантюристы, актеры, парикмахеры, беглые солдаты и просто люди непонятных занятий. Поэтому, когда Николеньке исполнилось девять лет, отец определил его в Острогожское уездное училище, находившееся в двух десятках верст от Удеревки. Свои учителя были как-то роднее и ближе, больше было к ним и доверия.

Начиналась новая страница в жизни юного Станкевича. Как пишет Анненков, он «без всякого изумления очутился между детьми всех сословий, начиная с бедного чиновничьего до мещанского и цехового: он и прежде в деревне, по системе, заведенной в доме, был только сверстником всех других мальчиков и весьма часто их товарищем. Пребывание в уездном училище не осталось без последствий: там привык он к общительности, отличавшей его позднее, и к понятию о достоинстве и самостоятельности каждого человека».

Глава вторая

«ВОРОНЕЖСКИЕ АФИНЫ»

Казачий город Острогожск, куда Николеньку отправили учиться, являлся уездным центром Воронежской губернии. За счет пригородных слобод Лужковки и Песок город был растянут на несколько километров. Его прорезывали прямые улицы с деревянными и каменными домами. Проживало в нем около десяти тысяч человек. В основном это были малороссы, переселенные сюда из Украины еще в царствование Алексея Михайловича для защиты южных окраин Руси от вторжения ногайцев и крымцев.

При Алексее Михайловиче Острогожск был вольным городом. Казаки, не жалея живота своего, отражали набеги ворогов. За верность и преданность престолу служивые люди получили грамоты и всевозможные права от Петра Великого, Екатерины II, Павла I и Александра I.

Город был красив своими бесчисленными яблоневыми и грушевыми садами, высокими колокольнями церквей с блиставшими на солнце золотыми куполами и крестами. За городом зеленели луга, а по ним петляла неспешная река Тихая Сосна, что протекала через Удеревку и впадала в широкий и неторопливый Дон.

Будущий декабрист и замечательный поэт Кондратий Рылеев, в ту пору служивший в здешних местах, так написал о городе в своей поэме «Петр Великий в Острогожске»:

Там, где волны Острогощи

В Сосну Тихую влились,

Где дубров тенистых рощи

Над потоком разрослись…

Где в лугах необозримых

При журчании волны

Кобылиц неукротимых

Гордо бродят табуны;

Где в стране благословенной

Потонул в глуши садов

Городок уединенный

Острогожских казаков.

Сохранились также его прозаические записки об Острогожске. «Не излишне считаю сказать, — писал Рылеев, — что на землях острогожских не видали крепостных крестьян до конца прошедшего столетия. Полковые земли, доставшиеся впоследствии разным чиновникам Острогожского полка, были обрабатываемы вольными людьми или казаками. Некоторые частные беспорядки от свободного перехода сих людей, побеги на Дон и некоторые другие причины были поводом к разным прошениям Екатерине Великой и императору Павлу, вследствие которых и состоялся указ 12 декабря 1796 года. Но прикрепленные к земле малороссияне по сие время называют себя только подданными, как бы в отличие от крепостных, коих они зовут и дразнят

крепаками».

Этот некогда пограничный город, несмотря на незначительную отдаленность от губернского Воронежа, заштатным не считался. А глухоманью его тем более нельзя было назвать. В нем, к слову сказать, после взятия в 1696 году Азова побывал царь Петр Первый. Тогда же туда приезжал гетман Малороссии, как в ту пору называлась Украина, Иван Мазепа, изменивший потом России, и чье имя станет у украинского народа олицетворением предательства. В Острогожске будущий иуда поднес царю турецкую саблю, оправленную золотом и осыпанную драгоценными камнями, и на золотой цепи щит с такими же украшениями.

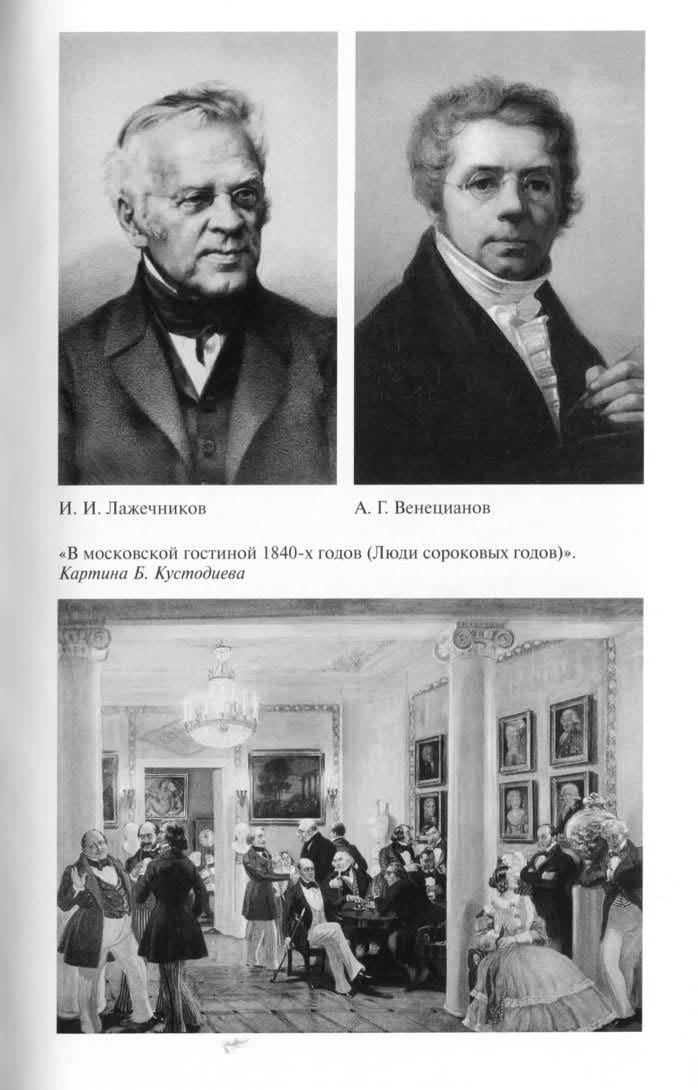

В сравнении со многими уездными городами, Острогожск жил полнокровной духовной и общественной жизнью. Недаром в губернии его возвышенно величали «Воронежскими Афинами». В этом городе находился и дом Станкевичей, построенный еще дедом Николеньки и в который семья обычно перебиралась на всю зиму.

Тогдашний житель Острогожска, а впоследствии главный российский цензор, академик словесности и автор знаменитого «Дневника» Александр Васильевич Никитенко вспоминал: «Замечательный город был в то время Острогожск. На расстоянии многих верст от столицы, в степной глуши, он проявлял жизненную деятельность, какой тщетно было бы тогда искать в гораздо более обширных и лучше расположенных центрах Российской империи».

Примечательно, что и материальный, и умственный уровень Острогожска находился значительно выше не только большинства уездных, но и многих губернских городов. В нем процветала заводская промышленность. Он торговал овцами, мясом, салом… Местное купечество ворочало большими капиталами. Большинство зажиточных помещиков этого уезда проводили часть года в городе, где имели дома. Они, как и всё острогожское дворянство, были одушевлены особым корпоративным духом. Как свидетельствовал современник, оттого образ действий их отличался достоинством, малоизвестным в те времена развращающегося крепостничества. О взяточничестве между ними и помину не было. Служившие по выборам были истинными и нелицеприятными слугами общества.

Городничим Острогожска в то время являлся Григорий Николаевич Глинка — брат героя битвы при Аустерлице, Бородинского сражения и замечательного русского поэта Федора Глинки. Это был просвещенный человек, к тому же неплохой администратор. Жена его, как писал современник, тоже «весьма любила литературу». Среди острогожских жителей, известных «не одною родовитостью, но и полезной деятельностью», выделялись фамилии дворян Томилиных, Веневитиновых, Тевяшовых, Сафоновых, Станкевичей, Астафьевых, купцов Должикова и Панова… Они не только радели о пользе своего сословия, но отличались благородной общественной деятельностью, просвещенными и гуманными идеями. Их волновали литературные, политические и общественные вопросы.

В библиотеках местных дворян и купцов в массивных «шкапах» хранились сочинения Вольтера, Дидро, «Персидские письма» и «Дух законов» Монтескье, «О преступлениях и наказаниях Беккариа». В «шкапах» этих были и комплекты «Московских ведомостей», единственной газеты, доходившей в ту пору до провинции. В местных гостиных предпочтение отдавали не свежим сплетням, а последним политическим и литературным новостям. Кроме того, в «Воронежских Афинах» в небольших типографиях печатались поэтические сборники, книги, брошюры.

Такая атмосфера в городе была связана еще и с тем, что в Острогожске и его окрестностях — Бирюче, Коротояке, Ва-луйках квартировала 1-я драгунская дивизия, состоявшая из четырех полков: Московского, Рижского, Новороссийского и Кинбургского. Эта дивизия прославилась в Отечественной войне 1812 года. Беспощадно громя французов, она победным маршем дошла до Парижа. Дивизионная квартира (по сегодняшним понятиям — штаб дивизии) размещалась в Острогожске. А командовал дивизией Дмитрий

Юзефович, высокообразованный смелый генерал. В свободные от службы часы, по вечерам, он любил читать вслух в кругу друзей и знакомых произведения современных поэтов: Державина, Мерзлякова, Батюшкова, Жуковского. Его интересовала всякая новая мысль, радовал и всякий счастливый стих, удачное выражение, оборот.

Под стать своему командиру были и большинство офицеров. Именно они во многом способствовали тому, чтобы общественная и духовная жизнь здесь била ключом.

Никитенко вспоминал: «Офицеры этих полков, особенно Московского, где в штабе был сосредоточен цвет полкового общества, представляли из себя группу людей, в своем роде замечательных. Участники в мировых событиях, деятели не в сфере бесплодных умствований, а в пределах строгого, реального долга, они приобрели особенную стойкость характера и определенность во взглядах и стремлениях, чем составляли резкий контраст с передовыми людьми нашего захолустья, которые за недостатком живого, отрезвляющего дела витали в мире мечтаний и тратили силы в мелочном, бесплодном протесте. С другой стороны, сближение с западноевропейской цивилизацией, личное знакомство с более счастливым общественным строем, выработанным мыслителями конца прошлого века, наконец, борьба за великие принципы свободы и отечества — все это наложило на них печать глубокой гуманности — и в этом они уже вполне сходились с представителями нашей местной интеллигенции. Немудрено, если между ними и ею завязалось непрерывное общение».

Служивший в слободе Белогорье в конно-артиллерийской батарее уже упоминавшийся прапорщик Рылеев рассказывал в письме матери: «Время проводим весьма приятно: в будни свободные часы посвящаем или чтению, или приятельским беседам, или прогулке — ездим по горам и любуемся восхитительными местоположениями, которыми богата сия страна; под вечер бродим по берегу Дона и при тихом шуме воды и приятном шелесте лесочка, на противоположном береге растущего, погружаемся мы в мечтания, строим планы для будущей жизни и чрез минуту уничтожаем оные».

С большой долей вероятности можно утверждать, что маленький Станкевич вполне мог видеть этого подтянутого офицера с темными глазами и задумчивым выражением лица. Рылеев часто бывал в Острогожске, не пропускал ярмарок, на которых всегда приобретал книги. Они могли встречаться как на ярмарке, так и просто на улицах этого небольшого городка.

Огромную роль в жизни города играло духовенство. По словам одного из современников, оно поистине стояло на высоте своего призвания. В Острогожске насчитывалось восемь каменных церквей. Например, Соборная церковь была красивой архитектуры и славилась хорошими образами работы известных художников. Из священников особенно почитались отцы Симеон Сцепинский, Михаил Подзорский, Петр Лебединский… Все они обладали редким даром слова, были умны, всесторонне образованны и начитанны. Проповеди их, особенно Подзорского, привлекали массу прихожан. Имя этого священника уже было упомянуто в самом начале нашего рассказа. Именно он крестил юного Станкевича.

В этом, по словам Рылеева, «замечательном городе», там, где «волны Острогощи в Сосну Тихую влились», начались ученические годы Николеньки Станкевича. Впоследствии он тоже не раз добрым словом вспоминал Острогожск. «Не имейте дурного понятия об Острогожске, — сообщал Станкевич в письме своему другу Михаилу Бакунину, — здесь чувства, и дела, и мнения совсем не те, что в Миргороде. Правда, у нас есть Иваны Ивановичи и Иваны Никифоровичи, зато они засмеют в глаза всякого, кто скажет им, что турецкий султан заставляет нас принять свою веру, что доказывает их сведения в современной политике и здравый ум. Они ссорятся, но не тягаются — что доказывает их доброе сердце. Они не лежат под навесом, а пускаются в коммерческие обороты, курят вино и ставят свиней на барду, что доказывает их способность к практической деятельности…»

Уездное училище, куда определили мальчика, было открыто в 1778 году. Сначала оно называлось малым народным училищем, а с 1808 года получило более высокий ранг — уездное училище. Размещалось оно в каменном двухэтажном доме на углу улиц Воронежской и Большой Площадной, напротив домов купца Ростовцова и мещанина Тищенкова. Учебное заведение имело нижнее (подготовительное) отделение, первый и второй классы. По количеству учеников оно среди других уездных училищ губерний было средним: в нем обучалось тогда 58–85 человек. Училище располагало собственной библиотекой, в которой в 1823 году насчитывалось 396 книг, строго учтенных и записанных в «особую шнурозапечатанную книгу». Имелась в училище и книжная лавка, где можно было купить книги, учебники.

Курс наук насчитывал чуть больше десяти дисциплин и основывался в первую очередь на чтении Священного Писания и на различных правилах — слога, чистописания, правописания. Кроме того, в училище преподавались география, краткая всеобщая история, грамматика, арифметика, латинский и немецкий языки, рисовальное искусство.

Учеба Николеньке давалась легко. Математику, грамматику, Закон Божий, иностранные языки, другие предметы он осваивал быстрее и лучше своих сверстников.

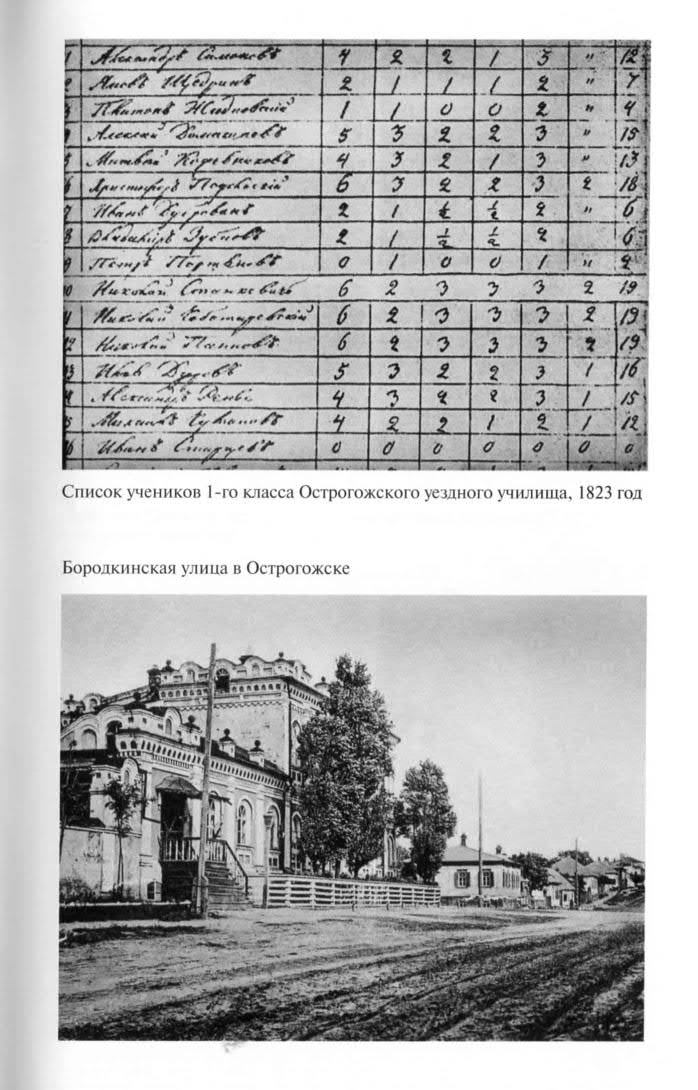

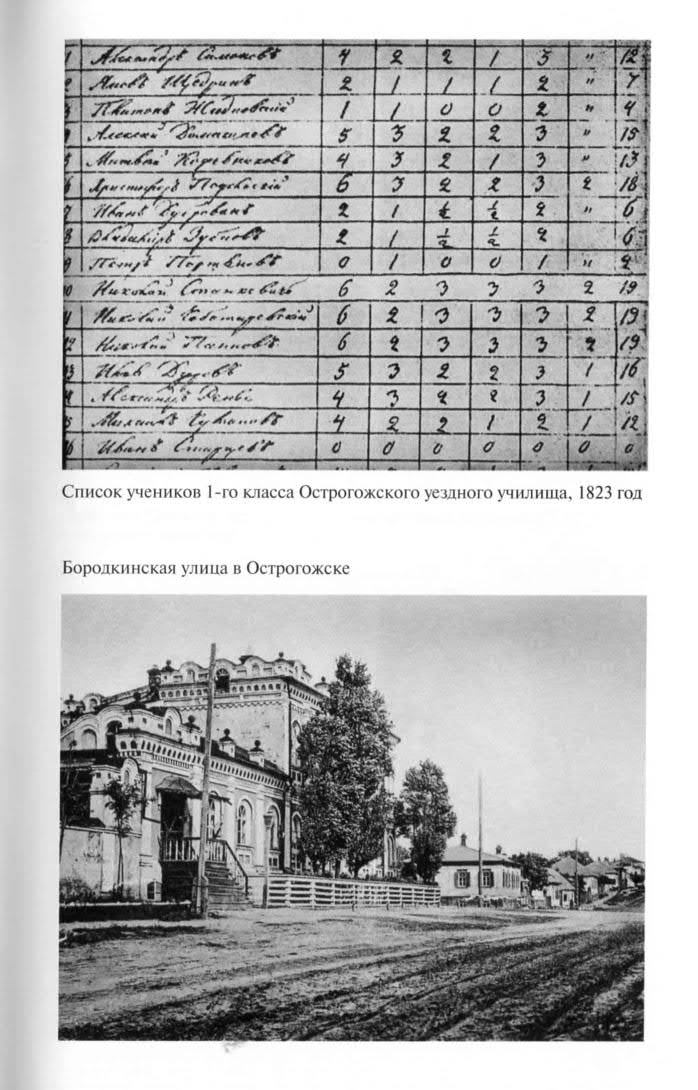

В архиве сохранилась ведомость об учениках первого и второго классов Острогожского уездного училища, составленная штатным смотрителем Федором Ферронским. В ней записано, что Николай Станкевич поступил в училище 2 августа 1822 года. Там же есть графа: способности учеников. Против фамилии Станкевича стоит оценка «остр». Это самая высокая из оценок. Она означала, что ученик очень способен, легко и быстро усваивает материал. Из двадцати мальчиков первого класса, вместе с которыми учился Николай, только два имели высшую оценку «остр», один — «очень понятен», пять — «понятен», шесть — «способен», один — «средствен», два — «слаб» и три — «туп».

Мальчик был очень трудолюбив, о чем свидетельствует выставленная ему высшая оценка — «рачителен». В то же время прилежание других учеников учитель оценил как «старателен», «средствен», «неприлежен», «нерадив» и «ленив».

Поведение Станкевича также отмечено высшей оценкой «благонравен», которая, надо заметить, не имела тогда никакого политического оттенка. Необычные оценки по поведению были выставлены другим ученикам: «похвальнаго», «хорош», «честнаго», «тих», «изряднаго», «средствен», «нехудого», «недурного», — ими учитель хотел показать различие в поведении своих подопечных.

Кроме того, из архивных документов можно узнать, чему, скажем, учился наш герой в первом классе. Из учебных дисциплин в первом полугодии им было пройдено: «Из арифметики — до умножения именованных чисел. Из чистописания — упражнялись в письме с прописей. Из немецкого языка — упражнялись в чтении и письме с прописей. Из рисовального искусства — занимались изображением различных частей человеческого тела».

Во вторую половину учебного года Станкевичем было изучено: «Из росс[ийской] грам[матики] — до словосочетания. Закон Божий и правописание — окончены. Арифметика — первая часть окончена и повторена. Из чистописания — упражнялись в письме с прописей. Из латинского и немецкого языка — упражнялись в чтении и письме с прописей. Чтение из евангелистов — прочитано. Из рисовального искусства — упражнялись в [изображении] различных частей человеческого тела».

В архиве нашлась и «Ведомость о состоянии Острогожского уездного училища за вторую половину учебного течения 1823 года». Из нее следует, что за полугодие ученик первого класса Николай Станкевич не был в классе 18 раз, в церкви — 5 раз. Его одноклассники также имели пропуски и занятий, и церкви, одни — больше, другие — меньше.

Надо сказать, что училищное окружение Станкевича было достаточно пестрым. В классе учились дети дворян, священников, офицеров, купцов. Вот лишь некоторые имена — Христофор Подольский, Яков Щедрин, Александр Платонович, Иван Астафьев, Николай Чеботаревский, Андрей Мерчинский, Александр Симонов, Александр Ростовцев… С ними и другими однокашниками Станкевич сошелся с первых дней учебы. Они вместе играли, обменивались ножичками, старыми монетами. А их отцы, как и родитель Станкевича, в тот период были известны не только в Острогожске, но и во всей Воронежской губернии.

И вот наступила долгожданная дата, 28 июня 1824 года. В этот день одиннадцатилетний Николай Станкевич вместе с другими учениками второго класса Острогожского уездного училища держал открытые испытания.

Как свидетельствуют документы, они состоялись «в присутствии г. городничего, дворянскаго предводителя, градского головы и многих других как из дворян, так купечества и мещанства». Естественно, присутствовали здесь и родители учеников.

Штатный смотритель и педагоги поручили юному Станкевичу, как лучшему из лучших, сказать приветственную речь. В пункте первом заранее составленного штатным смотрителем «Порядка испытаний» говорилось: «Ученик второго класса уездного училища Николай Станкевич откроет испытания приветственной речью». Так оно и было. Затем начались экзамены.

Испытывали учеников два учителя: X. Бутков в «науках исторических» и И. Сорокин в «науках математических». Первый экзаменовал по российской географии, всеобщей географии, российской истории, всеобщей истории, грамматике и Закону Божьему. По каждому из этих предметов было установлено наивысшее количество шаров (баллов), сумма которых равнялась 40. Станкевич набрал 38 шаров, недобрав по одному шару по всеобщей истории и по российской истории. 23 из 24 шаров он получил у своего любимого учителя Сорокина, который спрашивал по арифметике, географии, физике, латинскому языку, немецкому языку и рисовальному искусству.

По итогам открытых испытаний Станкевич оказался самым лучшим и прилежным учеником выпускного класса. Из 64 возможных шаров на испытаниях он получил 61 и занял первое место по успеваемости среди выпускников. По сложившейся в училище традиции состоялось награждение лучших учеников. Станкевичу была вручена высшая ученическая награда — похвальный лист.

Грустно было прощаться с друзьями, преподавателями. Многие из них, как штатный смотритель Федор Федорович Ферронский, учитель Илья Ефимович Сорокин, заронили в сердце мальчика любовь к литературе, истории… Ферронский излучал вокруг себя столько тепла и доброты, что их хватало не только на его собственную многодетную семью — жену и пятерых детей, но и на множество учеников. По словам современника, Ферронский был человек с трезвым, просвещенным умом, с таким благородством сердца, что можно бы пожелать побольше таких не только штатных смотрителей, но и директоров высших учебных заведений.

Летние и осенние месяцы Николенька проводит в родной Удеревке, много и усиленно читая. Круг его интересов значительно расширился. Он запоем читает Виланда, Гофмана, Гёте, Жуковского, Державина…

Увлечение книгами нередко вызывало у мальчика самые неожиданные представления. После прочтения одной «ученой» книги некого Штиллинга он узнал, что в 1836 году должно произойти светопреставление. Открытие это произвело удручающее впечатление на мальчика и надолго врезалось в память, вплоть до назначенного срока. Его успокоило поначалу лишь то, что конец света наступит не скоро и он еще долго поживет в этом мире. «Я рассчитывал, что мне тогда будет 22 года, и утешал себя мыслью, что до этого далеко, — вспоминал Станкевич. — Ведь в самом деле! Расстояние в 12 лет казалось мне вечностью — и вот наступил 36 год, свет не преставился, но в нем многое переставил ось с тех пор, как был учеником уездного училища, до той поры, когда велением судьбы сделался его почетным смотрителем».

Еще одной страстью, помимо литературы, у мальчика было увлечение родной природой. Долгими часами Станкевич бродил с ружьем и собакой Дианой по зеленеющим разливам лугов, густым дубравам. Живностью тогда кишели здешние места. Перепела в густых овсах, бекасы и утки в небольших озерцах, зайцы в ярах…

Охота, как писал Анненков, была продолжением его прогулок и той родственной связи с природой, которая началась с младенчества: охота только дала им более определенную цель.

С детства и до конца жизни Станкевич оставался заядлым охотником, неутомимым и упорным. Дни, недели проводил он на охоте и возвращался домой усталый, с обветренным лицом, пропитанный запахом полей, костров и

с запасом анекдотов, рассказов, баек о встречах с разными людьми. Естественно, в охотничьей сумке всегда находились добытые им трофеи — зайцы, дичь… Легавые собаки не отходили от него в деревне. С одной из них — Дианой он жил душа в душу. Диана спала на его постели и часто, свободно раскинувшись, сталкивала с нее хозяина.

По природной веселости и врожденному юмору, сбереженным им тоже до конца жизни, Станкевич иногда вдруг отрывался от занятий и один с глазу на глаз начинал беседу с любимой собакой.

— Что вы задумались, Диана? Что за меланхолия такая? Не хотите ли кушать? Чего хотите? Щец, кашки, хлебца или, может, сладеньких косточек? Да отвечайте же!

Верхом на лошади Станкевич также ездил много и хорошо. Детские годы его были бодрыми, свежими, здоровыми — естественное следствие благоразумной свободы, предоставленной ему.

Но вскоре пришла пора расставания с родными пенатами. Родители решили направить его для дальнейшего продолжения учебы в пансион. Сам Владимир Иванович в отрочестве постигал науки и преуспел в них в Харьковском благородном пансионе. Однако дорога до Харькова была не ближняя — без малого верст под триста, а до Воронежа, где тоже находилось подобное учебное заведение, вполовину короче. Поэтому, после недолгих раздумий, родители выбрали местом учебы сына Воронежский благородный пансион.

Глава третья

В БЛАГОРОДНОМ ПАНСИОНЕ

В Воронеж Николай приехал вместе с отцом. Город еще не очень древний, но помнящий набеги кочевников, жить начинавший, как и все порубежные русские города, — трудно, до-зорно, застроенный слободами Казацкая, Пушкарная, Стрелецкая, Ямская, поразил юного Станкевича своей красотой. Позолота куполов множества церквей, соборов, величественное здание русского адмиралтейства, строгие корпуса гимназии и рядом находящего с ней на Большой Девиченской улице пансиона — все это производит на него сильное впечатление.

Правда и то, что прежде Воронеж не отличался хорошим благоустройством. В слякотные осенние и весенние дни даже главные его улицы напоминали непроходимые топи. От сильных дождей тучный воронежский чернозем превращался в тесто и буквально засасывал брички, кареты, телеги… Станкевич-старший с юмором рассказывал сыну, как прежде здешняя публика разъезжала по Большой Дворянской улице на лодках, запряженных волами. Лишь к середине двадцатых годов брусчаткой вымостили центральные улицы, проложили тротуары и установили фонари.

Ко времени поступления Станкевича в благородный пансион Воронеж действительно стал красивым. «Вид города из-за реки Воронеж, — свидетельствовал современник, — и представляет горы, украшенные вышиною церквей и колоколен, а скаты и долины усыпаны пестротою разных зданий».

Разнородные и смешанные чувства бродят в душе Николая, когда он ходит по улицам, знавшим Петра Великого, Александра Меншикова, поэта Кондратия Рылеева, автора бессмертной комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова. «Я жил здесь прежде пять лет, каждый уголок мне знаком», — сообщал он позже в письме своей невесте Любови Бакуниной.

Воронеж являлся типичным губернским городом, в нем жило немало высокообразованных людей. Тут и родовитый дворянин Веневитинов, в семье которого родился известный поэт Дмитрий Веневитинов, и ученый Г. Успенский — автор популярного «Опыта повествования о древностях русских». Во многих дворянских и купеческих домах читали «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» Дениса Фонвизина, сборники с переписанными стихотворениями Михайлы Ломоносова, Гаврилы Державина, а также запрещенную трагедию Княжнина «Вадим Новгородский». В рукописях ходили по рукам комедия Фонвизина «Недоросль», отдельные главы из сочинения Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»…

Время, когда Станкевич уже учился в Воронеже, было тяжелым для России. Власть достаточно жестоко наказала тех, кто вышел 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь Санкт-Петербурга и сомкнул свои ряды в мятежном каре. Под пушечной картечью погибли сотни офицеров и солдат, окрасив своей кровью стены домов и лед на Неве; свыше пятисот бунтовщиков были заточены в казематы Петропавловской крепости.

По образному выражению Герцена, в тот роковой день дворяне-декабристы разорвали на Сенатской площади свои дворянские грамоты. Среди активных участников декабрьского выступления были и люди, еще недавно жившие или служившие в здешних краях, — Кондратий Рылеев, Владимир Раевский, Федор Вадковский, Петр Муханов… Им, доблестным и блестящим офицерам русской армии, что выстояла против Наполеона и прошагала затем победным маршем до самого Парижа, выпало видеть не только, как тягостно живет Россия, но и как могла бы жить. Так, как Европа. Не вышло. Сменить режим оказалось труднее, чем сменить золотые эполеты на пеньковые петли виселиц и чугунные кандалы. В стихотворении «14-е декабря 1825» Федор Тютчев написал:

О, жертвы мысли безрассудной!

Вы уповали, может быть,

Что хватит вашей крови скудной,

Чтоб вечный полюс растопить.

С другой стороны, самодержавная, то есть законная власть вполне адекватно отреагировала на мятеж, причем не выходя из «цивилизованных» рамок того периода. Надо заметить, в Европе аналогично поступали со смутьянами. «Революция была на пороге России, — написал прямой и деятельный Николай I. — Но она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я буду императором».

Однако Воронеж не выглядел присмиревшим и тихим. Жизнь в городе текла по своему привычному руслу: работали губернские учреждения, на базарах бойко шла торговля, в храмах и церквях проходили службы, в театре играли новые пьесы, а в Дворянском собрании устраивали концерты и балы…

Пансион для благородных детей мужского пола П. К. Федорова размещался, как уже было сказано, на Большой Девиченской улице, в живописном месте — на высокой горе над рекой Воронеж в доме княгини Касаткиной. Оттуда просматривались старые корабельные верфи, построенные еще при Петре Первом, а также цейхгауз и развалины царского домика.

В этом здании Станкевич учился до начала зимы 1828 года. А потом воспитанников пансиона перевели в новый дом, недалеко от гимназии. Прежнее здание княгиня Касаткина передала в дар школе кантонистов — солдатских сыновей, которые с рождения числились за военным ведомством и обязаны были отбывать долгую армейскую службу.

К сожалению, из окон нового помещения уже не открывались красивые городские виды. Зато при доме находился огромный тенистый сад с длинными аллеями из лип и лещины, с плодовыми деревьями и заброшенной беседкой, представлявшей собой четыре комнаты и круглую залу. Юный Станкевич и его друзья-пансионеры не сомневались в том, что эта беседка, бывшая ранее барским павильоном, — свидетель эротических и других сцен. Дети верили, что беседку теперь населяют привидения, а по ночам в ней бродят мертвецы. Начитавшись тайком от учителей романов Редклиффа и Вальтера Скотта, ученики пансиона шепотом передавали друг другу, что в беседке слышали странный стук, из нее доносились вздохи и стоны.

Благородный пансион имел репутацию неплохого учебного заведения, в котором воспитанники получали среднее образование. Подобные пансионы тогда существовали во многих крупных городах и пользовались почти равными с университетами привилегиями.

По окончании учебы его выпускники получали две возможности: либо идти в чиновники, заняв должностное место согласно учебным заслугам и петровской Табели о рангах, либо продолжить учебу дальше, то есть в университетах или военных училищах. Однако часть детей, обучавшихся в пансионах, считала, что русскому дворянину унизительно заниматься науками. Их идеалом была военная служба, которую можно проходить в короткий срок, лишь бы дослужиться до какого-нибудь чина. Потом, получив чин, скажем, корнета или прапорщика, они возвращались в свои имения к холопам и охотничьим собакам. Женились, заводили детей, занимались хозяйством и жили в свое удовольствие. Станкевич, наоборот, мечтал о другой жизни, грезил планами на будущее. На первом месте, безусловно, была учеба. Сначала в пансионе, потом — в университете.

Основу обучения в пансионе составляла общеобразовательная программа, но большое внимание уделялось изучению российской словесности, истории, языков… Расписание занятий и распорядок дня были достаточно насыщенными. Пансионеров поднимали в шесть часов утра. От семи до восьми они шли в классы и садились за утреннюю репетицию — готовить уроки. В восемь пили чай и вновь отправлялись в классы. В час обедали, а с двух до четырех опять шли на занятия. В семь пили чай, а с восьми до девяти, как и утром, снова репетиция уроков. В десять — ужин и отход ко сну. Иными словами, при таком режиме много не нагуляешься.

Однако, по свидетельству современников, наставники Воронежского благородного пансиона больше заботились о придании светского лоска своим воспитанникам, нежели о их знаниях. В почете были начетничество и зубрежка. Бессмысленное заучивание текстов наизусть, слово в слово по книге, служило зачастую основой учения воронежских пансионеров.

Впоследствии известный российский историк Н. И. Костомаров, учившийся в том же пансионе, писал в «Автобиографии»: «В числе моих соучеников был Станкевич, оставивший по себе самую добрую память во всех, знавших его, и в особенности в кругу своих товарищей, на которых он оказывал громадное влияние своей симпатичной и честной личностью и недюжинным умом. Наши отцы были очень дружны между собой…»

Далее Костомаров рассказывает, что содержатель пансиона, учитель математики Федоров, «обыкновенно дремал, лежа в классе, а если ученики шумели, то ругался и дрался». Мало чем отличались от «начальства» и другие преподаватели: один был известен тем, что усердно рекомендовал от укусов собак «Отче наш», другой славился безудержным хвастовством, третий отличался беззастенчивым взяточничеством.

Безусловно, нельзя отрицать: среди наставников благородного пансиона встречались неучи, люди пустые и грубые. Станкевич и его однокашники спустя годы будут рассказывать и про околесицу, которую несли преподаватели, и про зуботычины, щедро ими раздаваемые, и про их неуместные выходки и всякие причуды.

К примеру, преподавал в пансионе француз Журден. Он был из числа «выморозков» — так тогда называли оставшихся в России после Отечественной войны 1812 года солдат разгромленной наполеоновской армии. Бывший капитан Журден почему-то на дух не переносил немцев и очень любил вспоминать свою военную службу, былые бои и походы. Рассказывая однажды в классе о битве при Йене, в которой сам участвовал, француз до того увлекся и предался воспоминаниям, что снял штаны и стал показывать ученикам шрам от ранения. Пансионеры едва не лопнули от смеха.

Кажется, нет оснований не верить Костомарову. И тем не менее следует с известной долей осторожности отнестись к подобного рода сведениям. Дело в том, что сам Костомаров как раз не блистал ни знаниями, ни поведением, из-за чего доставлял немало хлопот учителям.

Вот как он сам описывает в «Автобиографии» свою учебу: «Верхом воспитания и образования считалось лепетать по-французски и танцевать. В последнем искусстве я был признан чистым идиотом: кроме моей физической неповоротливости и недостатка грации в движениях, я не мог удержать в памяти ни одной фигуры контр-данса, постоянно сбивался сам, сбивал других и приводил в смех и товарищей, и содержателей пансиона, которые никак не могли понять, как это я могу вмещать в память множество географических и исторических имен и не в состоянии заучить такой обыкновенной вещи, как фигуры контр-данса».

А другой эпизод из той же «Автобиографии» как нельзя лучше характеризует его поведение. «Однажды гувернер, — рассказывает Костомаров, в рисовальном классе, заслышав шум в том месте, гдс я был, вообразил, что непременно шалю я, а никто другой, так как я был из самых задорных, не разобрав, в чем дело, подскочил сзади и рванул меня за ухо до крови. Ничего не ожидая, я вспылил, пустил в лицо гувернеру толстейшую грамматику Ломонда и подшиб ему глаз. За это решено было меня высечь, но часть учителей, и в том числе содержатель пансиона Федоров, восстали против этой меры; меня заперли в карцер, а гувернера удалили».

Примечательно, пансион Костомаров так и не окончил. Его выгнали «за знакомство с винным погребом», куда он с 32 товарищами тайком проникал по ночам за вином и ягодными водицами. Его высекли, посадили на тележку и отправили домой к матери.

Поэтому можно сделать однозначный вывод о том, что оценки Костомарова не лишены субъективизма. И трудно все-таки поверить, что «тупицы, придурки, рекомендовавшие от укусов собак «Отче наш», воспитали целую плеяду замечательных людей! В том числе историка Костомарова, чьи книги об истории Отечества массовыми тиражами издаются, читаются и по сей день. А его имя включено в реестр великих сынов Украины. Опять же выучили и вывели в люди поэта, просветителя и философа Станкевича, без упоминания имени которого не обходятся ныне учебники литературы XIX века, а тем более современные словари, пособия, монографии по философии.

В пансионе было немало учителей, которые щедро передавали свои знания воспитанникам, прививали любовь к естественным наукам, литературе, философии. Тот же Павел Кондратьевич Федоров, как свидетельствуют документы, считался хорошим педагогом. Выпускник физико-математического факультета Харьковского университета, он многое сделал для организации учебного процесса и обучения своих воспитанников. Во времена учебы Станкевича в пансионе Федоров получил благодарность попечителя Московского учебного округа как учитель гимназии и «совершенную признательность за отлично-хороший порядок в содержимом им мужском пансионе». Было это в феврале 1828 года. В том же году наставник Станкевича был откомандирован в Санкт-Петербург в батальон военных кантонистов «для узнания способа взаимного обучения по методе Ланкастера». Изучив эти передовые способы, он проводил их демонстрацию для студентов и преподавателей Харьковского университета.

В год окончания Станкевичем пансиона Федоров по рекомендации «визитера» — проверяющего из Московского университета профессора Давыдова был награжден бриллиантовым перстнем, что являлось признанием его заслуг на ниве образования.

Уместно привести и слова Анненкова: «Директор обладал искусством управлять детьми без насильственных средств, облегчающих управление в ущерб характеру и нравственности как подчиненных, так и начальников. Всего более поражала воспитанников его стойкость и сильно развитой point d’honneur, не допускавший придирок и легкомысленных замечаний, откуда бы они ни выходили. Затем, обращение его с детьми имело в себе что-то торжественное и эффектное, действовавшее благотворно на молодые умы. Он казался глубоко огорченным, расстроенным и даже больным, когда приходилось разбирать школьнические проделки и изрекать осуждение; он умел также затрагивать самолюбие мальчиков, стыдить их без уничижения, употребляя иронию, к которой дети, может быть, еще чувствительнее, чем взрослые. Все это произвело сильное впечатление на Станкевича, который у директора своего учился даже и математике порядочно».

А вот еще одно свидетельство о Федорове, оно принадлежит сестре Станкевича — Александре: «Федоров был хороший, серьезный человек, отец мой и брат Николай Влад, всегда говорили о нем с большим уважением».

С большим интересом и желанием входит Станкевич в новую для себя жизнь. Наступает пора раздумий, исканий. По словам Анненкова, в то время юноша прочел всех классиков и проявил «признаки неутомимой жажды к поэзии, обнаружившейся страстью к стихотворчеству».

О его огромном стремлении к поэзии свидетельствует в «Воспоминаниях» и сестра Александра: «В Воронежском пансионе писал он свои юношеские стихотворения». Сам же Станкевич позже рассказывал: «В 17 лет я еще бродил в неопределенности; если думал о жизни и о своем назначении, то еще больше думал о своих стихах».

Неслучайно поэтическая муза часто посещает Станкевича. Он действительно ощутил в душе своей неодолимую тягу к стихотворному слову. Эта тяга постоянно его томила, словно взывала: писать, писать… Стихи, выходившие из-под пера Станкевича, наполнены романтизмом, мыслями об Отечестве, переживаниями о первой любви. Для многих поэтических строк юного Станкевича характерны лиризм, красота найденных образов. Вот строки из стихотворения «Луна»:

Как бы стыдливая краса

Сребристым облаком прикрыта,

Луна взошла на небеса:

Земля сиянием облита.

И дочь счастливая небес,

На светло-яхонтовом лоне,

В огнисто-золотой короне

Течет, златит и дол и лес,

Блестящей свитой окруженна.

В пансионе поощрялись сочинительство и переводы. Под патронажем Федорова здесь регулярно собирались «любители российской словесности», одним из которых был наш герой. Свои стихотворения он читает однокашникам в минуты отдыха. Они первые и самые искренние судьи его поэтических опытов. А на одном из литературных вечеров, где пятнадцатилетний поэт прочитал несколько своих новых стихотворений, содержатель пансиона не удержался от восторженных эпитетов:

— Славные стихи! У вас, юноша, талант!.. Да, да! Продолжайте писать, продолжайте…

В ряде стихов Станкевича воронежского цикла звучат искренние мотивы любви к Отечеству. Молодой поэт воспевает подвиг русского народа. Особенно ярко это проявляется в глубоко патриотичном стихотворении «Надпись к памятнику Пожарского и Минина»:

Сыны Отечества, кем хищный враг попран,

Вы русский трон спасли, — вам славы достоянье!

Вам лучший памятник — признательность граждан,

Вам монумент — Руси святой существованье!

В стихотворении «Избранный» Станкевич в духе рылеевской идеи противопоставления славы завоевателя славе мирного деятеля воспевает мир и истинную славу того, кто «не жаждет битв и крови»:

Ты не будешь враг природы,

И у ног твоих народы

С рабским страхом не падут;

Ни стенанья, ни железы,

Ни убийственные грезы

Дух спокойный не смятут.

Но с слезой в очах отрадной,

Освященный, благодатный,

Счастливый любовью чад;

Сердцем чист, душою светел,

Тих и свят, как добродетель,

Сладко будешь созерцать

Добрый плод твоих деяний.

Крови чужд, завоеваний,

Не померкнет твой венец…

Как и всякий юноша, Станкевич в тот период испытал волнения и тревоги первой любви. Рождаются стихи, полные теплых чувств и, наоборот, беспокойных разочарований.

Теперь… прости! Прости навек!

Любви мне тяжко вспоминанье!

Не вырвешь более признанья;

Но сердца горестный упрек

Тебе напомнить лишь заставил

О том, что было… Полно! Я

Свой жребий небу предоставил…

Прости! Ты больше не моя!..

Кто была эта таинственная незнакомка, которой он бросает горестный упрек и у которой просит прощения? Сегодня, за горизонтами лет, ее имя трудно установить. Но доподлинно известно, что Станкевич, будучи уже 25-летним человеком, хранил в своих бумагах цветок, нарисованный нежной женской рукой, с таинственной подписью: «К…». Художницей была девочка, с ней Станкевич не раз танцевал на так называемых актах пансиона. Может быть, эти стихи и были посвящены юной художнице, встречаясь с которой он пережил незабываемое чувство первой любви.

«Голос этой поэзии тих и сосредоточен. В ней нет тех мятежных порывов, кипения страстей и напряженного психологизма, которые свойственны лирике Лермонтова, — писал один из исследователей творчества Станкевича С. И. Машинский. — Поэзия… исполнена мягкого лиризма, это исповедь сердца, реагирующего на боли и радости мира. Она привлекает непосредственностью своего задушевного тона, простотой и сердечностью выраженного в ней чувства».

В полной мере эту оценку можно отнести и к стихотворной повести «Царевна София», которую Станкевич написал незадолго до окончания благородного пансиона. Отрывки из повести были опубликованы в 1830 году в журнале «Бабочка. Дневник новостей, относящихся до просвещения и общежития».

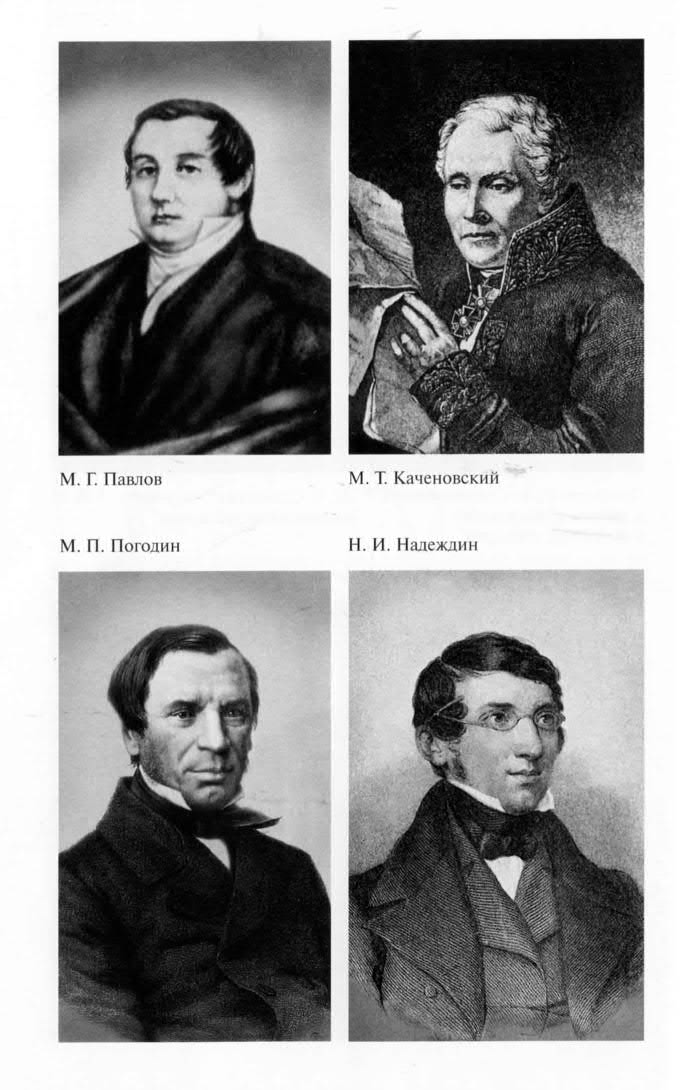

Однако первоначально эта повесть была отправлена в журнал «Московский вестник». В сопроводительном письме содержатель благородного пансиона писал издателю «Московского вестника» М. П. Погодину: «Если между прекрасными стихотворениями Вашего «Московского вестника» может иметь место слабое произведение юного таланта, который-страстно любит словесность и посвящает ей все свободные часы, то я смею утруждать Вас, милостивый государь, моею покорнейшею просьбою — поместить в Вашем издании прилагаемые при сем два стихотворения: «Весна» и отрывок из драматической повести «Царевна София». Г-н Станкевич, автор прилагаемых пиес, кончил курс в моем заведении и скоро поступит в Московский университет…» Впрочем, рекомендация не сыграла никакой роли: оба стихотворения, как уже было сказано, увидели свет на страницах «Бабочки».

Тогда же юноша, а ему шел семнадцатый год, создает одно из своих крупных и значительных произведений — трагедию «Василий Шуйский». Ее первые главы начала публиковать «Бабочка» в марте 1830 года. «Василий Шуйский» написан в стиле, близком к героико-патриотической трагедии начала XIX века. На этом произведении еще лежит печать классицистической драматургии, но в то же время оно не лишено новых начал, свойственных вольнолюбивой манере письма поэтов-декабристов. В частности, многое роднит «Василия Шуйского» с рылеевскими историческими «Думами», с их героико-патриотическим и гражданским пафосом.

В основу трагедии Станкевич положил исторические события, которые развертываются в 1610 году, в последний год царствования Василия Шуйского, взошедшего на престол в результате народного восстания против Дмитрия Самозванца. В своем произведении поэт показывает заговор коварного и властолюбивого Димитрия Шуйского против умного и талантливого полководца Михаила Скопина-Шуйского и самого царя — Василия Шуйского. Бояре хотят вовлечь в свои интриги народ, ясно осознавая, что народ — это огромная сила, с помощью которой можно добиться поставленной цели. Неслучайно один из заговорщиков Захарий Ляпунов наставляет Димитрия Шуйского:

Так, прав ты, князь: народ наш беспределен

В любви и в верности, как и в отмщеньи!

Станкевич достаточно правдиво рисует своих героев, в числе которых царь Василий Шуйский — сложная, противоречивая личность. Царь искренне желает «сделать счастливым свой народ». Но для этого нет у него ни внутренней силы, ни внешней возможности, ибо он отгорожен от народа не только своим саном самодержца, но и сонмом «обманчивых и хитрых царедворцев». В результате Василий Шуйский убеждается в иллюзорности своих благих намерений, с которыми вступал на престол с помощью тех же вероломных царедворцев. В своем ключевом монологе он заявляет:

Я… хотел народу блага,

Желал знать истину — не мог узнать;

Хотел быть правосудным — клевета,

Ненависть, злоба вкрались неприметно.

И, ползая вокруг ступеней трона,

Шипеньем заглушали глас закона!

Народ в неведенье, и мятежи

Смущают всех и разоряют царство;

Я пасть готов всечастно…

Достоверно изображает Станкевич Димитрия Шуйского — брата Василия, шведского военачальника Иакова Делагарди, заговорщиков князей Воротынского, Засекина, других действующих лиц трагедии. Достаточно ярко и выразительно показан образ Михаила Скопина-Шуйского. Это — бесстрашный воин на поле брани, верный гражданин своего Отечества и чистый рыцарь в любви. Предчувствуя свою гибель от рук могущественных недругов, Михаил отвергает предложение шведа Делагарди бежать

с ним из Москвы. Его решение мотивировано тем, что он русский и землю родную оставлять не собирается:

Исполню долг как человек, как русский.

Пусть зависть на меня лиет свой яд;

Боязни чужд и совестью спокоен,

Я не стараюсь козней замечать:

Порочный лишь презрения достоин!

Перед нависшей над Россией бедой, из-за которой страна может оказаться в мрачной пучине, Михаил незадолго до своей смерти призывает царя к самым решительным действиям против внутренних и иноземных врагов:

Молю тебя, о царь мой, со слезами,

Которые струятся в первый раз

По загорелым воина ланитам, —

За благо родины, любезной сердцу,

Мы повели с бесстрашными сынами

Решительным ударом кончить подвиг,

Врага смирить правдивою рукой;

О, лучше пасть под вражьими мечами,

Чем зреть позор страны своей родной.

Жалкими, трусливыми интриганами, предательски торгующими интересами родины, изображены Станкевичем некоторые бояре. Ради достижения своих корыстных целей они готовы на все, даже на то, чтобы для «самобытья, счастия России» «в Швеции царя избрать». На иноземного властелина вся их надежда: «его владычество не так опасно», и именно он защитит от врагов «святую Русь». Боярам противостоит народ, для которого интересы Отечества превыше всего. И только народ на своих мечах несет «правдивое, священное отмщенье».

Полностью трагедия в пяти действиях «Василий Шуйский» вышла отдельным изданием в первой половине 1830 года в московской типографии Августа Семена при Императорской медико-хирургической академии.

Произведение открывалось посвящением сочинителя известному литератору, попечителю Московского университета, члену Российской академии наук Александру Александровичу Писареву: «Ваше превосходительство, милостливый государь! Осмеливаясь поднести Вам первый мой опыт на поприще словесности, следую чувствам глубокого к особе Вашей уважения, как председателю знаменитого европейского Общества и как покровителю отечественной литературы. Снисхождение Вашего превосходительства к моему слабому труду поощрит меня к дальнейшим занятиям на поприще прекрасном и близком сердцу каждого истинно русского. Примите благосклонно сей несовершенный труд мой как слабый знак того душевного к Вам уважения, которым совершенно проникнут Вашего превосходительства покорнейший слуга Николай Станкевич».