Плещеев [Николай Григорьевич Кузин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Николай Кузин

ПЛЕЩЕЕВ

*

Рецензенты: доктор филологических наук КРАСНОВ Г. В. доктор филологических наук КОРОВИН В. И. доктор филологических наук ПРИЙМА Ф. Я.

В книге использованы фотоматериалы из Государственного театрального музея имени Бахрушина; фототеки Государственного литературного музея.

© Издательство «Молодая гвардия», 1988 г.

ПРОЛОГ

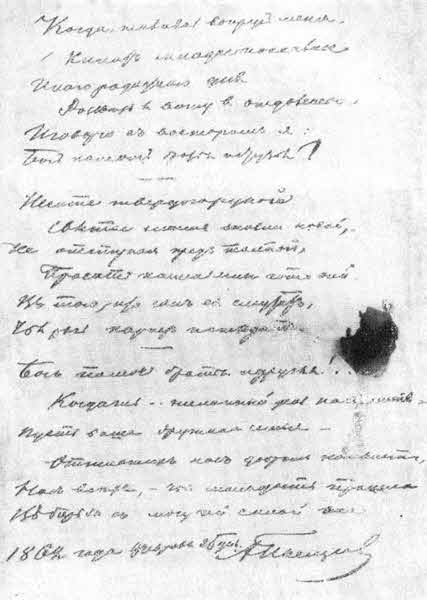

Душа томилась по желанной весне, по морозы в Москве никак не хотели отступать. Вот уже вторую неделю Алексей Николаевич почти не прогуливался по Плющихе. А нынче и вовсе похолодало, да еще подул резкий промозглый ветер. Нет, положительно не хочется выходить на улицу, но это, может быть, и к лучшему — стихотворное послание к молодому поколению обретало наконец завершенность. Стихотворение, которое поэт озаглавил «К юности», бродило в душе давно, пожалуй, еще с осени 61-го года, когда московское студенчество, возмущенное арестами своих товарищей, вышло 13 октября на демонстрацию протеста перед домом генерал-губернатора. Но именно сегодня, в этот холодный февральский день, поэта посетило то нетерпеливо-радостное состояние, когда «и мысли в голове волнуются в отваге…. и. пальцы просятся к перу, перо к бумаге», и он спешил не упустить этот долгожданный момент, вдохновенно набрасывая несколько размашистым почерком первые строки своей исповеди-обращения.«ДЕТСТВА ДАЛЕКИЕ ГОДЫ…»

Но быстро та пора исчезла…Где и когда впервые встретились коллежский асессор в отставке Николай Сергеевич Плещеев и дочь костромского помещика Елена Александровна Горскина, нам в точности не известно. Николай Сергеевич служил ранее при олонецком, вологодском и архангельском генерал-губернаторах, бывал по делам службы и в нижегородском краю, и в костромских землях. Вероятно, в эту пору и пересеклись судьбы Плещеева и Горскиной. Можно предположить, что родителям Елены Александровны — коренным костромичам — льстило внимание к их дочери потомка старинного плещеевского рода, внесенного в VI главу родовых книг Московской, Орловской, Пензенской и Тамбовской губерний и ведущего свое фамильное начало от костромского наместника Александра Плещеева. Во всяком случае, известно: 22 ноябри 1825 года у Николая Сергеевича и Елены Александровны Плещеевых родился мальчик, нареченный Алексеем, видимо, в память именитого предка — святого Алексия, Московского митрополита во время княжения Дмитрия Донского. Жили Плещеевы в это время в старинном русском городе Костроме, вернее, постоянно жил Николай Сергеевич, исполняя службу чиновника особых поручений, а Елена Александровна только навещала мужа, предпочитая оставаться в родительском имении. С рождением Алексея Плещеевы уже окончательно обосновались в Костроме, но ненадолго. Спустя два года Николай Сергеевич перевелся на службу губернским лесничим казенной палаты в Нижний Новгород, куда вскоре переехала и Елена Александровна с сыном. В Кострому, по всей вероятности, Плещеевы больше не возвращались, и детство будущего поэта прошло в Нижегородской губернии, где Елене Александровне и ее сыну вскоре отошло родовое имение при селе Шахманове и деревне Чернухе в Княгининском уезде. Как засвидетельствовано в «Формулярном списке о службе причисленного к Государственному контролю Титулярного Советника Алексея Плещеева», составленном 31 августа 1872 года: «У матери его имение Ярославской губернии Пошехонского уезда и кроме того у него вместе с матерью Нижегородской губернии Княгининского уезда имение доставшееся по духовному завещанию от дяди», — каллиграфически и без каких-либо знаков препинания зафиксировал составитель «формулярного списка»… Всего четыре года прожили Плещеевы в Нижнем, как их постигло большое горе — скончался глава семьи Николай Сергеевич. Шестилетний Алеша остался без отца, и совсем еще молодая Елена Александровна — без мужа. Как жить дальше?.. Елена Александровна вместе с Алешей уезжает в Княгинин[5] — небольшой уездный городок, расположенный на правобережье Волги, в ста верстах от Нижнего, на берегу реки Имзы, притока Урги[6]. Земли здесь чуть ли не самые плодородные в нижегородском крае, и большая часть населения издревле занималась хлебопашеством. В поймах реки — заливные луга, обрамленные небольшими, но многочисленными лесными грядами, в которых сполна водилось всякой живности. Просторные поля, причудливые овраги, похожие на горные массивы, обилие речушек и рек — такое раздолье окружало новое пристанище Плещеевых.Л. Н. Плещеев. Отчизна

Сыну пошел четырнадцатый год, и Елена Александровна с тревогой замечала, что он снова, как и два года назад, замкнулся, стал равнодушен к занятиям, даже книги любимых авторов читал с каким-то безразличием. Мать понимала, что с переездом в столицу Алеша изменился скорее всего потому, что сильно тосковал по приволжским раздольям, и старалась делать все возможное, чтобы развеять Алешину грусть — частыми посещениями театров, прогулками по городу, во время которых, казалось, сын преображался, снова становился восторженным, любознательным и… очень доверчивым. Но в то же время Елена Александровна чувствовала, что причина возникающей замкнутости Алексея нынче несколько иная, чем в Княгинине, догадывалась: сын взрослеет, переживает переломную пору от отрочества к юности… Ну что ж, возрастная грусть сына — не беда, а скорее радость для материнского сердца, и надо заботиться о главном: исполнить желание покойного мужа и определить Алешу в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров — в своем роде единственное в России военное учебное заведение, доступное для юношей из небогатых дворян. А Плещеевы, несмотря на прошлую родовитость, увы, не могли похвастаться богатством нынче: оба их имения (и нижегородское и ярославское) приносили очень малый доход, незначительной была и пенсия, которую Елена Александровна выхлопотала в Нижнем Новгороде как вдова отставного коллежского асессора и губернского лесничего — всего пятьдесят семь рублей в год. Поэтому определение Алеши в «казенную» школу во всех смыслах устраивало Елену Александровну — исполнилось бы завещание покойного Николая Сергеевича и в какой-то мере уменьшились бы расходы на дорогую петербургскую жизнь. Только сначала надо присмотреться к этой наполненной новыми заботами жизни, ибо Петербург — не крошечный Княгинин и не Нижний с его незабываемой стариной. Опять же и сырой климат на берегах Невы ощутимо разнится с приволжским — недаром Алеша, и всегда-то не отличавшийся крепким здоровьем, в первые педели совсем было расхворался. К счастью, вскоре окреп и часто сам звал мать на прогулки по городу… Поселились Плещеевы на Литейном — сняли небольшую квартиру из двух комнат, но и за нее приходилось платить немалую долю из скромного семейного бюджета. Впрочем, квартира уютная, с просторной прихожей, широкими окнами, выходящими в дворовую часть дома. Мальчика поначалу ошеломил один из крупнейших и красивейших европейских городов с полумиллионным населением. Нева, Фонтанка, Мойка, Екатерининский канал оделись в гранитные берега, через реки перекинуты сотни чугунных мостов, многие из которых дивили взор чудным изяществом своих линий. А дворцы и соборы? Разве не вздрогнет сердце у подножия могучего Исаакия или устремленного в небо золоченого шпиля Петропавловского собора?! Или голубые купола Воскресения в Смольном монастыре? А подковообразный Казанский с установленными перед ним в двадцать пятую годовщину Отечественной войны памятниками Кутузову и Барклаю-де-Толли! Алексей во время прогулок с матерью особенно часто останавливался возле памятников полководцам — ведь в скором времени ему самому предстояло стать военным. Приходилось бывать Алексею и на Суворовской площади, когда выезжали в Летний сад, но памятник Суворову казался нарочито-торжественным и странным. А вот в Троицком соборе Александро-Невской лавры его чрезвычайно удивила простота надгробья великого полководца (по сравнению с роскошными надгробьями Шереметева, Безбородко и других) с лаконичной надписью на плите: «Здесь лежит Суворов». Ошеломляли своим богатством и величием дворцы: Аничков, Таврический, Мраморный, здание Биржи на Стрелке. Заканчивались работы по восстановлению сгоревшего недавно Зимнего, от которого не хотелось уходить — сказочная нарядность его просто очаровывала… А гигантская колонна-монумент императору Александру!.. Гулянья по паркам и садам Петербурга, поездки в Петергоф, Ораниенбаум — все это сначала было похоже на длинный чудный сон. О предстоящей учебе в школе подпрапорщиков, право, не хотелось думать, особенно после того, как Алексей увидел здание школы, расположенное вдоль Обводного канала — мрачноватое, даже отпугивающее. А тут еще несколько выездов в театры — в Мариинскую оперу, Александрийскую драму… «Аскольдова могила» Верстовского, гоголевский «Ревизор»… Да, по сравнению с нижегородской жизнью Плещеевых Петербург и в самом деле почти что сказочный город! Только вот мать все чаще стала говорить о необходимости выполнить наказ отца, и Алексей снова приступает к усердным занятиям, чтобы выдержать «конкурентный экзамен» в школу подпрапорщиков. Готовясь к испытаниям, он все же выкраивает время и на чтение «для души», особенно его влекут поэтические сочинения. Как бы заново открывается необыкновенная красота и пленительность музы Жуковского, глубина внутреннего чувства в стихах Батюшкова, в элегиях Баратынского. Если раньше из сочинений Жуковского больше других нравились патриотическая поэма «Певец во стане русских воинов» и баллады поэта, то теперь Алексей с особым восторгом читал романсы и песни Василия Андреевича, находя в них много созвучного трепетным порывам собственной мечтательной души… В эту же пору сердце юного Плещеева обжигает тревожная поэзия Лермонтова, которого он раньше знал в основном по стихотворению «Бородино», опубликованному в журнале «Современник» в 1837 году, — стихотворение было настолько ярким и запоминающимся, что Алексей сразу же выучил его наизусть. И вот недавно Елена Александровна принесла домой несколько номеров «Отечественных записок» за 1839 год — в них напечатаны новые стихи Лермонтова, которые сильно взволновали Алексея, — то были «Дума», «Поэт», «Не верь себе» и «Три пальмы». Юноша многократно с упоением перечитывал эти стихи, хотя и не все в них было ему понятным, но энергия, сила, страстный призыв «скорее жизнь свою в заботах истощить», пробуждали в нем неподдельное и горячее желание к действию, заронили в его душу возвышенные чувства, готовность посвятить себя благородной цели служения Отчизне, народу, вселяли надежду на непременное участие в светлом обновлении жизни… Экзамены Алексей выдерживает успешно и в 1840 году поступает в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой, как он узнает позже, в 1832–1834 годах учился боготворимый им автор «Думы» и «Трех пальм»… Мечтательный и восторженный Алеша Плещеев и никогда-то не испытывал большой охоты к военной профессии, а первые же занятия в «казенном» заведении и вовсе разочаровали его. Если бы Алексей знал, что его кумир Лермонтов называл время, проведенное в школе, «двумя страшными годами» (а Плещееву предстояло пройти четырехлетний курс!), он бы, возможно, не так безропотно исполнил материнское желание… Занятия в школе стали для юного Плещеева настоящей пыткой. Воспитанники школы хотя и получали кое-какие сведения по истории, литературе, но подавалось это все казенно и в довольно скудном объеме, большая же часть времени на занятиях отводилась военному делу. Утомительные и однообразные строевые учения, непрерывные смотры, бессмысленная зубрежка уставов, наставлений, поощрение культа силы, боевитости — все это представлялось миролюбивому, любознательному, развитому и жадно тянувшемуся к знаниям Алексею Плещееву жестокой игрой, насилием над человеческой личностью. Случались, правда, порой и настоящие игры — веселые, азартные, бесшабашные, с распеванием «Юнкерской молитвы» (воспитанники тогда еще не знали, что слова молитвы написаны Лермонтовым) — этого весьма своеобразного юнкерского «Гаудеамуса»:

«ПО ЧУВСТВАМ БРАТЬЯ МЫ С ТОБОЙ…»

Да, много было горестных утрат и досадных разочарований.К Валериану Майкову Плещеев относился не просто дружески, он с молодым пылом полюбил этого человека за светлый ум, общительность, глубокие знания с первого знакомства на одном из весенних молодежных вечеров на квартире Бекетовых, в 1845 году. И Валериан, со своей стороны, выказывал очень дружеские и теплые чувства к Алексею, поэтому молодые люди довольно быстро и близко сошлись, стали встречаться и у Бекетовых, и в доме Майковых. Пожалуй, только младший из Бекетовых, Николай, с которым Алексей крепко подружился еще в первую пору студенчества, располагал Плещеева к таким же откровенно-исповедальным разговорам, какие теперь зачастую велись между ним и Валерианом Майковым… Человек выдающихся способностей, вступивший на поприще общественной деятельности очень рано («в то время, когда другие еще сидят на школьной скамье», как заметил И. А. Гончаров), Валериан Майков был образованнейшим человеком; отличное владение французским, немецким и английским языками давало ему возможность знакомиться со всеми лучшими произведениями мировой литературы; с не меньшей степенью он интересовался естественными науками, сложнейшими философскими и политическими вопросами, прекрасно зная важнейшие сочинения социалистов, политэкономов, философов и в первую очередь работы Гегеля и О. Конта. Майков побывал за границей, слушал лекции в Сорбонне. Словом, это был человек, у которого всегда можно и полезно поучиться. Валериан был к тому же исключительно чутким слушателем, никогда не демонстрирующим своего превосходства над собеседником, что особенно пленяло Алексея, хотя, как он знал, многие из его знакомых, ощущая громадную интеллектуальную силу Майкова, часто не решались вступать в открытый спор-дуэль, предпочитая, так сказать, коллективную полемику с молодым редактором «Финского вестника». Но в один из вечеров у Бекетовых Плещеева заинтересовал бородатый человек, который, казалось, напротив, все время стремится вызвать Майкова на поединок, а Валериан почему-то не принимал вызова. Этот громкоголосый и чернобородый спорщик назвался Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским. Вскоре Алексей узнает, что Петрашевский и Майков почти одновременно учились на юридическом факультете, там, видимо, хорошо изучили характеры друг друга, выяснили симпатии и антипатии. Там же, вероятно, Петрашевский и в силу своего возрастного старшинства (он на два года был старше Майкова), но более всего из-за «врожденной» склонности повелевать, настойчиво навязывать свои убеждения другим, не считаясь с самолюбием собеседника, вызвал некоторое чувство отчуждения у Валериана, не терпевшего не только «диктаторства», но и малейшего покровительства. Впрочем, это не помешало двум сильным натурам объединиться ради общего дела: оба к моменту знакомства с ними Плещеева увлеченно занимались подготовкой «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». В нем весьма своеобразно истолковывались важнейшие социально-философские учения — идеи западноевропейского утопического социализма, борьбы с тиранством, с деспотизмом; в словаре были литературно-критические, философские материалы, и не случайно на обложке его первого выпуска указывалось, что он «из простого словотолкователя превратился в краткую энциклопедию искусств и наук…»[14]. В тот вечер Петрашевский, оставив всякую надежду вызвать Майкова на единоборство, решил, видимо, «отыграться» на своем новом знакомом: с первой же минуты он засыпал Алексея вопросами о его теперешних занятиях, увлечениях, благосклонно отозвался о стихотворении «Дума» с эпиграфом из Беранже, заметив при этом, что он, Петрашевский, вообще-то скептически относится к нынешней поэзии. Плещеев с юношеским задором не замедлил вступить в спор, пытаясь доказать собеседнику, что хотя после Лермонтова сильных талантов появилось не так уж много, но они все-таки есть. — Да кто ж конкретно? — задумчиво спросил Михаил Васильевич. Плещеев все с тою же запальчивостью стал называть имена, вероятно, малознакомые собеседнику, потому как на лице Михаила Васильевича отразилось некоторое недоумение. Но когда Алексей упомянул книгу Я. Полонского «Гаммы», стихи Аполлона Майкова, Петрашевский, нахмурившись, сказал: — Я недавно имел возможность прочитать обоих этих пиитов и скажу вам, что это лишь второй род поэзии. — Вы хотели сказать, Михаил Васильевич, второй сорт? — Нет, я не оговорился, именно второй род. Впдите ли, Алексей Николаевич, я считаю, что существует три рода поэзии: поэзия мысли, чувства и слова. Часто встречал последнюю, реже вторую в соединении с последней и весьма редко первую с двумя последними в стройном гармоническом сочетании. Вот стихи Беранже, по-моему, самый впечатляющий пример такого сочетания. Алексей почувствовал в словах Петрашевского о Беранже как бы похвалу и в свой адрес (ведь эпиграфом к «Думе» он как раз и поставил строки из стихов знаменитого француза), хотя и понимал прекрасно: прочитай Михаил Васильевич все написанные им, Плещеевым, стихи, — вряд ли он поставит их выше второго рода, да и дотянут ли они до второго? Не являются ли его стихи всего лишь «поэзией слов»? Соблазн почитать стихи Петрашевскому и прямо спросить его мнение был велик, но какая-то внутренняя пружина сдерживала неуместные при первом знакомстве исповедальные желания. Петрашевский спросил между прочим, как находит Плещеев лекции нынешних профессоров университета, например, лекции В. С. Порошина, заметив, что этот человек раскрыл ему глаза на великого Фурье. И сразу же устроил Алексею нечто вроде экзамена по фурьеризму. Плещеев читал и Фурье, и Кабе, и Луи Блана, потому с пафосом начал развивать свои представления о социализме, но Петрашевский чуть грубовато прервал пылкого юношу, заявив, что тот толкует идеи Фурье как Барбье, а это несколько разные мыслители[15]. Алексея задела столь высокомерная реплика Петрашевского, он уже было собрался ответить дерзостью, но в это время его подхватил под руку Николай Бекетов и со словами: «Не лучше ль слепо им во всем повиноваться» — повел в другую комнату, шутливо пригрозив Петрашевскому кулаком. — Мой поэт, вы слишком возбуждены, и я боюсь, как бы ваша словесная дуэль с Михаилом Васильевичем не закончилась дуэлью всамделишной. — Но, Николя, он все время стремился дать мне понять, что я просто невежественный мальчишка. — Нет, Алексей, это тебе показалось. Михаил Васильевич очень расположен к тебе, но его неприятная манера поучать всегда воспринимается первоначально в штыки. А потом к ней привыкаешь. Сколько я знаю, пожалуй, все, за исключением Валериана Майкова, привыкли. Но у Валериана какие-то особые счеты с Петрашевским, тянущиеся еще с университетских лет. — Может быть, ты и прав, Николя, но, честное слово, мне бы не хотелось выслушивать сентенции… Кстати, об университете. Я ведь уже говорил тебе, что подал на имя Плетнева прошение об отчислении? — А может быть, все-таки не стоит спешить, Алексей, не окажется ли твой шаг чересчур опрометчивым? — Нет, Николя, я все крепко обдумал и раскаиваться не буду. Потом, ведь я все равно сдам за университетский курс. Позанимаюсь дома и сдам экстерном. Слава богу, нам — гуманитарам, все-таки не надо биться над разными органическими и неорганическими соединениями, возиться с разными колбочками, пробирками, спиртовками. — Ну что ж, Алексей, коль твердо решил, то не буду тебя раздражать назойливыми отговорами. А что — служить пойдешь куда или…? — Еще не решил, но первое время думаю целиком заняться самообразованием, чтобы не давать повод тому же Михаилу Васильевичу подтрунивать над моими познаниями в философии… Да и на литературную фортуну надеюсь: хочу собрать свои стихи и переводы в отдельную книжечку; как ты считаешь, Николя, не будет это выглядеть самонадеянностью? — Отчего же самонадеянностью, Алексей. Мы все, твои друзья, верим в твой поэтический талант. — Спасибо, Николя, спасибо, друг. — Плещеев братски обнял Бекетова. В это время в их комнату вошла группа возбужденных юношей, среди которых были и Петрашевский с Майковым. — Да они, кажется, объясняются в любви! — воскликнул Майков. Валериан познакомился с братьями Бекетовыми раньше Плещеева и в общении с Андреем и Николаем по праву старшего взял на себя несколько покровительственную роль, не допуская, конечно же, ничего подобного в отношениях со старшим из Бекетовых — Алексеем. С Плещеевым Майков старался тоже поддерживать равноправные отношения, почувствовав, что начинающий поэт ранимо воспринимает всякое покровительство. — Алексей Николаевич, молю бога, чтобы Николя не задохнулся в ваших объятиях — ведь тогда некому будет читать наставления, а лишь самому выслушивать их от Михаила Васильевича. — Майков говорил громко, хитровато поглядывая то на Петрашевского, то на Плещеева. — Довольно, Валериан, иронизировать, а то я, право, обижусь. — Петрашевский произнес это с какой-то горьковатой усталостью, как показалось Алексею, и это почему-то сразу же притупило чувство обиды, которое еще недавно бурлило в душе. «А ведь Михаилу Васильевичу тут, пожалуй, не совсем хорошо. Он, кажется, чувствует себя неуютно». Мечтатель и романтик Плещеев всякую неординарную личность считал обязательно чуть несчастной. А Николай Бекетов еще в преддверии знакомства Плещеева с Петрашевским рассказывал Алексею о действительно не очень удачливой жизни Михаила Васильевича. Оказывается, и лицей тот закончил по самому последнему разряду (снизили балл за «вольнодумство»), и в университет поступил только вольным слушателем, хотя, правда, закончил университетский курс блестяще; и в личной жизни что-то не сложилось, и по службе не все благополучно: совсем недавно пытался занять место преподавателя юридических наук в Александровском лицее, но неудачно и вынужден тянуть лямку в департаменте министерства иностранных дел… Чувство недавней неприязни сменилось любопытством и сочувствием: Алексей даже ощутил в душе неожиданный прилив нежности к этому мрачноватому и резкому человеку. А Петрашевский между тем стал прощаться со всеми, несмотря на то, что остальные гости Бекетовых вроде бы еще не собирались расходиться. Подойдя к Плещееву, Михаил Васильевич широко улыбнулся, и в его больших карих глазах опять сверкнул огонек иронии. — Алексей Нпколаевпч, рад был познакомиться с вами, простите меня, если мое замечание относительно ваших суждений о Фурье могло показаться вам обидным, но я был бы рад продолжить с вами разговор о великом Франсуа… скажем, в моем доме в одну из пятниц. Между прочим, там вы можете встретить некоторых из своих университетских приятелей, которые у Бекетовы, не бывают, а также и из числа присутствующих здесь. Алексей искренне обрадовался такому приглашению, однако заговорил торопливо о занятости, и своем намерении оставить университет и о связанных с этим хлопотах, но тут его прервал подошедший к ним Валериан Майков: — Михаил, ты опять вразумляешь Алексея, что будущее России — в фалангах и фаланстерах? — Нет, Валериан, я приглашаю Алексея Николаевича навестить как-нибудь старого холостяка Петрашевского, если, конечно, он не посчитает для себя зазорным мое общество. — Петрашевский произнес эти слова глухо, и Алексею почудилась в голосе Михаила Васильевича скрытая горечь. — Только не пугай, пожалуйста, Михаил, нашего поэта холостяцким затворничеством своим, не то он может подумать, что у тебя собираются одни только помешанные на Фурье аскеты, для которых самые красивые женщины — это фаланги. — Майков с иронической усмешкой отошел от Плещеева и Петрашевского. «Однако Валериан и Михаил Васильевич не столь, видимо, дружны, как рассказывал Бекетов», — подумал Алексей. Петрашевский стал прощаться с Плещеевым, еще раз напомнив, что он будет рад видеть Алексея Николаевича в своем доме, в Коломне, что у собора Покрова. При этом Алексею показалось, что Петрашевский что-то недоговаривает. «Да ведь он знает, что я проживаю недалеко от него, наверное, Николя или Валериан сказали ему». Догадка эта сразу подсказала Алексею незамедлительный ответ: — Если я буду возвращаться из университета дорогой, проходящей мимо вашего дома, то непременно воспользуюсь вашим приглашением. Домой Алексей добирался долго (Бекетовы жили на Васильевском острове), кружным путем: от моста через Неву на Невский проспект, потом вдоль Екатерининского канала — и по многочисленным переулкам. Ехал и думал о новом своем знакомом, с которым непременно захотел свести Владимира Милютина с юридического факультета — с ним Плещеев в последнее время подружился, восторгаясь аналитическим умом Владимпра, его большой начитанностью, особенно по части политической экономии. И вообще Владимир, хотя и был на несколько месяцев моложе Алексея, производил впечатление старшего, если товарищи появлялись вместе. «Петрашевский и Майков кончили университетский курс по юридическому отделению, у них с Владимиром найдется много общих тем для разговора». Плещеев уже твердо решил, что если и пойдет к Петрашевскому, то только с Милютиным. Владимир Милютин принял предложение Плещеева весьма охотно, однако засомневался: удобно ли явиться незваным гостем к совершенно незнакомому человеку, на что Алексей стал горячо возражать, убеждая приятеля, что для себя он, Плещеев, ничего предосудительного не видит, еслизаявится в гости не один, а с падежным другом, и вряд ли Петрашевский сочтет такой поступок бестактным. — Хорошо, я согласен с твоими доводами, Алексей, однако, когда будешь меня знакомить с Петрашевским, отрекомендуешь меня надежным своим другом или?.. — Милютин, увидев в глазах Плещеева недоумение, добавил: — Аполлон Григорьев называет меня неустойчивым юношей. — Ты знаком с Григорьевым? — Алексей всегда с большим интересом читал в «Репертуаре и Пантеоне» острые театральные заметки, рассказы Григорьева, его стихи, знал, что Григорьев в настоящее время живет в Петербурге, бывает у Бекетовых, но Плещееву все еще не довелось встретиться с Аполлоном лично, хотя он не раз просил Николая Бекетова познакомить их при первой возможности. — Когда ты с ним сошелся? — Совсем недавно. Меня познакомил с ним Н., он служил вместе с Григорьевым в какой-то управе благочиния… К Петрашевскому Плещеев и Милютин пошли-таки вместе, и хозяин дома, к удивлению и радости Алексея, отнесся вполне благосклонно, увидев, что Плещеев пришел не одни, а с товарищем. Получилось так, что доводы Алексея реально подтвердились, — с первой минуты встречи (Петрашевский на звонок вышел к гостям сам) Михаил Васильевич дал понять, что появление Плещеева с приятелем вполне, так сказать, нормальное. А когда Алексей, представляя Владимира хозяину дома, заметил, что знакомящиеся по всем статьям должны быть сподвижниками (оба юристы и пристрастны к политической экономии), то Петрашевский удовлетворенно хмыкнул, а потом сказал, что и Алексей Николаевич не будет нынче скучать, и повел приятелей по лестнице вверх, в просторную комнату, где за большим столом, уставленным вином и закусками, сидело человек восемь незнакомых Алексею молодых мужчин, оживленно спорящих. Когда Плещеев и Мплютин, перешагнув порог комнаты, вопрошающе посмотрели на Петрашевского, тот оставил их и резко подошел к спорящим, которые словно бы и не замечали вошедших. — Господа! Разрешите прервать вашу увлекательную дискуссию и представить вам еще двух молодых поклонников великого Фурье, — произнес Петрашевский громко и даже несколько торжественно. Сидящие за столом неторопливо поднялись, а один из них воскликнул: — Ба! Владимир Милютин! Как ты попал в дом, где царствует метафизика, где смеются над сводами законов. которые ты столь прилежно штудируешь в стенах университета?! — С этими словами говоривший быстро шагнул к стоящим все еще у порога Плещееву и Милютину, порывисто пожал руку Владимиру и, не дав возможности произнести Милютину и слова, столь же порывисто протянул руку Плещееву, произнеся скороговоркой: — Аполлон Григорьев, временный житель Санкт-Петербурга. Алексей назвал себя, хотел было спросить про причину «временности», но тут подошли и остальные участники беседы, стали шумно знакомиться, называя себя и толкуя, что рады появлению представителей студенческой молодежи (как будто сами были невесть какими почтенными старцами!), что Михаил Васильевич привел их «сюрпризно», без предварительного предупреждения… За столом Алексей оказался возле смуглого, возбужденного Александра Пантелеймоновича Баласогло, который сразу же покорил сердце юноши, с пафосом прочитав:А. И. Пальм-Альмииский. Алексей Слободин

Вскоре после ухода из университета Плещеев собирался вместе с матерью съездить в Москву навестить родственников (в Москве жила тетка, под Москвой — двоюродный брат), решить некоторые деловые вопросы, касающиеся плещеевских имений на Волге. Материальные затруднения Плещеевых натолкнули Елену Александровну на мысль продать имение своей родной сестры, живущей в Москве, Алексей поддерживал идею матери. Но обстоятельства сложились так, что Елена Александровна поехала в Москву одна, Алексей же остался в Петербурге: возможно, это объяснялось сложностью его отношений с любимой девушкой. К сожалению, мы ничего не знаем об этой девушке, кроме того, что еще в 1844 году Плещеев посвятил ей стихотворение «Люблю стремиться я мечтою…», озаглавив его загадочными (по крайней мере, для нас) инициалами М. П. Я-й. Вероятно, и стихотворение «Встреча» тоже посвящено ей (здесь адресат зашифрован под инициалами «А. П. Я-вой»), В стихах воплотилось сильное и серьезное чувство поэта:

А сотрудничать в петербургских газетах Плещеев начал активно после выхода из университета. В «Русском инвалиде», «Литературной газете» А. Краевского, а затем и в «Санкт-Петербургских ведомостях» он публикует рецензии, фельетоны, статьи; в середине 1846 года договаривается с газетой «Русский инвалид» вести в ней раздел «Петербургская хроника» и в течение почти полутора лет (с сентября 46-го по январь 48-го года) поместит в нем множество материалов на литературные, театральные и политические темы. Литературные привязанности Плещеева, в сущности, остаются неизменными: поэтическими маяками для него по-прежнему служат Пушкин и Лермонтов, в прозе он выше всех ставит гений Гоголя, направление, связанное с именем великого писателя: «…теперь только изредка слышится какой-нибудь охриплый голос, восставший против направления, данного Гоголем русской литературе, и этот охриплый голос тотчас же заглушается энергическими протестами молодого поколения, обратившего на гениального юмориста полные ожидания очи…» — отмечает он в одной из рецензий в 1846 году. Помещая фельетоны в «Русском инвалиде», Плещеев, конечно, не претендовал на роль зрелого литературного критика, чаще всего выступая анонимно, и все же эти фельетоны и заметки молодого поэта — труд человека, наделенного тонким чувством слова и образа. Начинающий критик, испытывавший большое влияние Валериана Майкова, придерживается в оценках художественных произведений, к некоторому удивлению его друзей, точки зрения, далеко не всегда совпадающей с теоретической концепцией «гуманистического космополизма», напротив, часто выступает как последователь того направления в критике, которое формировалось под непосредственным воздействием идей Белинского, стремится понять характеры, созданные литературой, исходя из их особенностей: «…В Татьяне русская душа, русский характер, русская природа; в ней все так верно русской действительности — каждый шаг, каждое слово ее…» — рассуждает Плещеев в «Русском инвалиде» еще в 1846 году по поводу пушкинского романа «Евгений Онегин», отмечая, что именно эти качества героини романа являют непреходящее значение и для выражения общечеловеческого, а это ведь совсем не совпадало с тем, что развивал В. Майков в статье «Стихотворения Кольцова». И «Мертвые души» Гоголя дороги Плещееву прежде всего как произведение, в котором как «нигде русская жизнь раскинулась так широко…». В то же время Алексей Плещеев в своих критических отзывах всегда обращает внимание и на социальную сторону произведений, в частности, дает высокую оценку роману Искандера-Герцена «Кто виноват?». Разделяя мнение Валериана Майкова, что бездоказательная, памфлетическая манера, якобы свойственная публицистическим статьям Белинского, «не может быть полезной долго», Плещеев-критик в своей творческой практике солидаризируется зачастую больше с Белинским, нежели с Майковым, в отличие от многих товарищей по кружку Петрашевского признавая «изменяемость человеческой натуры под влиянием внешних обстоятельств». Только вот в собственном поэтическом творчестве Алексей Плещеев не избежал абстрактных деклараций об общечеловеческом гуманизме; к тому же и Валериан Майков, и многие из новых друзей, посещавших дом Петрашевского, расхваливали как раз те его стихи, в которых утверждалась идея всечеловечности:

С Федором Достоевским Алексей знакомится вскоре лично. Встреча произошла на квартире братьев Бекетовых. То был период, когда имя Достоевского приобрело громкую известность в литературных кругах не только Петербурга. Уже после публикации «Бедных людей», получивших восторженную оценку Белинского, на молодого писателя смотрели как на большую надежду русской литературы. Поэт Н. М. Языков писал в феврале 1846 года Н. В. Гоголю: «В Питере, по мнению «Отечественных записок», явился новый гений — какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова. Прочти ее и скажи мне твое о ней мнение…» Следом за «Бедными людьми» на страницах второго номера «Отечественных записок» публикуется новое произведение Достоевского «Двойник», которое еще больше укрепило публику во мнении о необыкновенном таланте писателя. Белинский отмечал, что в «Двойнике» автор «обнаружил огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература…», хотя одновременно критик предъявлял и серьезные претензиик автору этого произведения, отметив, что в «Двойнике» видно «страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил…, определять разумную меру и границы художественному развитию задуманной им идеи», относил к недостаткам и «фантастический колорит» повести… Достоевский становится вделанным гостем на литературных званых вечерах, и если до второй половины 1845 года, то есть до знакомства с Белинским и его окружением он вел полузатворнический образ жизни («Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Григоровича, но тот и сам еще тогда ничего не писал…» — говорил Достоевский в «Дневнике писателя» о поре, предшествующей знакомству с Белинским), то с появлением в печати «Бедных людей» и «Двойника» связи его с литераторами столицы значительно расширяются. Он начинает посещать дом Майковых, часто бывает у Бекетовых, куда его ввел Григорович; с Бекетовыми очень крепко подружится и одно время — с ноября 1846 года по февраль 1847 года — будет снимать с ними общую квартиру. А встреча Плещеева с Достоевским произошла на первой квартире Бекетовых, которую они снимали тоже на Васильевском острове, и в первую же минуту знакомства Плещеев с жаром заговорил о том, какое сильное впечатление на него произвели и «Бедные люди», и «Двойник». В словах Алексея было столько неподдельной искренности, что замкнутый и самолюбивый Достоевский тоже почувствовал к новому знакомому доброе расположение. Вскоре Достоевский и Плещеев по-настоящему сблизились, нередко вместе прогуливались по городу, живо обсуждая со свойственными молодости пылом и задором все тревожащие их вопросы. Оба восторженно верили в неизбежное торжество новых социалистических учений — Плещеев основательно познакомился с этими учениями у Бекетовых и Петрашевского, Достоевский — в кружке Белинского. «Я уже в 46-м году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновления мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским», — отмечал Достоевский в «Дневнике писателя». В кондитерской Вольфа и Беранже у Полицейского моста, куда зашли Плещеев с Достоевским, гуляя по Петербургу, и произошло знакомство Федора Михайловича с Петрашевским. Плещеев заговорил со своим знакомым — коренастым чернобородым человеком, которого Достоевский, как он писал впоследствии, толком не разглядел, так как читал газету. Этот бородач уже на улице неожиданно догнал Достоевского, «спросил об идее его будущей повести (видимо, Плещеев назвал бородачу его имя) и назвался Петрашевским. Обменявшись незначительными фразами, они разошлись. Плещеев при их разговоре не присутствовал, он несколько отстал и шел поодаль. Достоевский, подождав друга, поинтересовался, давно ли он знаком с этим странным бородачом. Алексей стал рассказывать о своем знакомстве, начавшемся несколько месяцев назад. В доме Петрашевского, по его словам, по пятницам собираются весьма интересные люди и ведут содержательные и злободневные беседы, по преимуществу, правда, на политические и философские темы, много толкуют об учении Шарля Фурье, которого Петрашевский прямо-таки обожествляет. Достоевский заметил, что фурьеризм и в самом деле прекрасная система, что о ней с большим уважением отзывается Белинский. Молодые люди с увлечением заговорили о том влиянии, которое оказывают на общество страстные проповеди неистового Виссариона, о своих желаниях посвятить себя такому делу, чтобы оно оказалось нужным и полезным России, народу. Незаметно перешли они к воспоминаниям о прошлом, и тут выяснилось, что у них есть некоторые совпадения в судьбах: оба готовились к военной карьере и оба разочаровались в ней — один еще на заре туманной юности, а другой, хотя и закончил военное инженерное училище и даже дослужился до чина инженера-поручика, сохранил к своей бывшей армейской службе только глухую неприязнь, граничащую с ненавистью. Алексей рассказал Федору Михайловичу о скором выходе из печати своего первого сборника стихотворений, о помощи в этом деле князя В. Ф. Одоевского, которого, как выяснилось, Достоевский тоже очень глубоко уважал. Федор Михайлович попросил тут же Плещеева что-нибудь прочитать. Плещеев, смущенно оглядываясь на прохожих, прочитал, понижая голос, хотя душа и жаждала восклицаний:

Ну вот и вышел благодаря помощи В. Ф. Одоевского сборник «Стихотворения А. Плещеева», на который Алексей возлагал немалые надежды. И они, пожалуй, оправдывались: друзья и знакомые поздравляют, предрекают успех, да Алексей и сам замечает, что имя его становится известным не только в среде окружавших единомышленников. Конечно, эта известность не могла равняться с громкой популярностью его нового друга Федора Достоевского (да ведь и таланты-то их несоизмеримы), но — слаб человек на славу — Алексей тоже надеялся, что на сборник его обратят внимание в критике. И он не ошибся: сборник стихов был замечен и вызвал довольно спорные мнения на страницах разных изданий. В спорах приняли участие литераторы, далеко не безразличные Плещееву, люди, к которым он относился с большим уважением. Один из наиболее лестных и наиболее полных отзывов на сборник дал Валериан Майков в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1846 год. Майков, приглашенный заведовать отделом критики в журнале Краевского на смену ушедшему в «Современник» Белинскому, был как раз увлечен теорией «наднациональной» всечеловечности, поэтому и сборник Плещеева расценивал прежде всего с позиций этой теории… «Стихи к деве и луне кончились навсегда. Настает другая эпоха: в ходу сомнение и бесконечные муки сомнения, страдание общечеловеческими вопросами, горький плач на недостатки и бедствия человечества» — такими решительными словами начал критик свою рецензию на книгу Плещеева. И не менее решительно продолжал: «…В том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, г. Плещеев — бесспорно первый наш поэт в настоящее время… Он, как видно из его стихотворений, взялся за дело поэта по призванию; сильно сочувствует вопросам своего времени, страдает всеми недугами века, болезненно мучится несовершенствами общества и сгорает нетщетно жаждою споспешествовать его совершенствованию и торжеству на земле истины, любви и братства». Алексей прочитал эти слова в майковской рецензии с чувством благодарности, но и не без смущения, ощутив в словах Валериана явный перехвал. Первый поэт после смерти Лермонтова — это, конечно, преувеличение, как будто Валериан считает его, Плещеева, талантливее и Аполлона Майкова, и Аполлона Григорьева, и Афанасия Фета, и Якова Полонского, и Николая Некрасова… Нет, тут Валериан, наверное, исходил все из той же идеи «совершенствования человечности» — Алексей хорошо помнит, с какой восторженностью принял Майков стихотворение «Страдал он в жизни много, много…», в котором прославлялся герой, который «мир считал своей отчизной и человечество семьей», помнит, как и другие товарищи, за исключением, пожалуй, Достоевского, хвалили это стихотворение… «Да, Валериан очень верно подметил главный, определяющий пафос моих стихов и сказал об этом страстно и более чем проницательно». Алексей взволнованно перечитывал в рецензии следующие рассуждения Майкова: «…Плещеев вообще нередко говорит в своих стихах о самом себе, но это не плаксивые жалобы на судьбу, не стоны разочарования, не тоска по утраченном личном счастии — нет, это вопли души, раздираемой сомнением, глухая и упорная битва с действительностью, безобразие которой глубоко постигнуто поэтом и среди которой ему душно и тесно, как в смрадной темнице. Он хотел бы выломить железные решетки, отворить двери и окна, чтобы, пропустив в это жилище мрака и зловония живительный луч солнца, благоуханную струю свежего воздуха, дать отогреться и вздохнуть вольною грудью своим страдающим, изнеможенным и бессильным братиям…» Как это верно и как радостно, что именно Валериан первым сказал об этом… Читая майковскую рецензию, Алексей испытывал не просто чувство благодарности к другу и единомышленнику, он понимал, что Валериан, давая столь высокую оценку стихам, тоже переполнен желанием «выломать железные решетки, отворить двери и окна…» Вспомнилось, как тот же Майков посоветовал Алексею открыть сборник стихотворением «Сон», что очень обрадовало Плещеева, ибо он и сам считал его программным для себя. В сущности, это было не стихотворение, а отрывок из задуманной поэмы, которая так и не была закончена. Отрывок Алексей несколько раз читал у Майковых и Бекетовых, его хвалили; мысль о поэтическом пророчестве, о гражданском долге поэта обвинять «рабов греха, рабов постыдной суеты», возвещать «мщенья грозный час тому, кто в тине зла и праздности погряз», была близка друзьям поэта, как близки им были и развиваемые в стихотворении идеи революционного преобразования мира, идеи социалистов-утопистов. Аллегорию (явление богини поэту во сне) все прекрасно понимали, а эпиграф из памфлета «Слова верующего» Ф. Ламенне прямо говорил: «Земля печальна и иссушена зноем; но она зазеленеет вновь. Дыханье зла не вечно будет веять над нею палящим дуновеньем». Отзыв Валериана о сборнике — это ведь еще и страстное пожелание и дальше идти по избранной дороге: «…Голос его не слабеет, изнемогая в борьбе, но, далекий от того, чтобы уступить, бесславно бежать с поля битвы, он восклицает к своим друзьям:

Осенью 1846 года на одной из «пятниц» у Петрашевского возник жаркий спор о значении литературы в общественной жизни страны и о том, какой из родов словесности играет большую роль — поэзия или проза. А. П. Баласогло, как всегда, темпераментно высказывался в пользу поэзии, ссылаясь опять же на имена Державина, Пушкина, Лермонтова в России, Барбье, Беранже, Гюго — во Франции, Шекспира и Байрона — в Англин. Александр Ханыков возражал Александру Пантелеймоновичу и делал упор на современность, утверждая, что в нынешней поэзии нет равных по таланту не только Гоголю, но даже молодому Достоевскому, что поэзия нынче захирела, стала уделом прихотливых и беспринципных бар. Ханыкова пытался урезонить сам Петрашевский и прежде всего, пожалуй, потому, что в комнате присутствовал Плещеев — автор недавно вышедшего поэтического сборника, с горячим одобрением встреченного всеми, кто приходил по «пятницам» в дом на Покровской площади. И тут, к удивлению всех, Плещеев произнес целую речь в защиту прозы, почти во всем поддержал Ханыкова. — Поверьте, друзья, я ничуть не намерен принижать работу наших поэтов, напротив, высоко ставлю стихи современников: и Майкова, и Полонского, и Григорьева; превосходны недавно опубликованные пьески Некрасова «Огородник», «В дороге», умны и благородны стихотворения Фета и Тургенева, но все это не то, что ждет от нас, стихотворцев, образованная публика, — решительно заявил Алексей и взволнованно заговорил о том, какое великое дело выпало на долю теперешней прозы, ибо только ей, по его мнению, под силу изобразить действительный мир во всей правдивости, показать все язвы и пороки общества, указать пути к избавлению от этих пороков. Он восторженно говорил о Гоголе и Достоевском, сказал, что знает необыкновенно даровитых людей, которые в скором времени подарят России замечательные картины нынешних нравов — от Майковых Плещеев знал, что близкий друг их дома, а ныне чиновник министерства финансов Иван Гончаров написал замечательный, по словам Валериана, роман; известно ему было, что его знакомые по майковскому и бекетовскому домам Дмитрий Григорович и Михаил Салтыков тоже написали интересные произведения. Плещеев и сам решил теперь уже всерьез испробовать свои силы в прозе (вчерне были написаны первые беллетристические сочинения — рассказы «Енотовая шуба» и «Папироска»), но об этом знали только самые близкие друзья, вот почему его похвальное слово прозе показалось несколько странным многим присутствующим у Петрашевского. — Алексей Николаевич, я, признаться, весьма удивлен, слушая вас, — Александр Пантелеймонович Баласогло никак не ожидал такой «измены» поэзии со стороны Плещеева. — В вашем сборнике есть прекрасный перевод из Гейне… Как там у вас сказано… нет, не в сборнике, а в той строфе, которую, вы говорили, не пропустила цензура: «…Сильнее стучи и тревогой ты спящих от сна пробуди. Вот смысл глубочайший искусства, а сам маршируй впереди…» А разве прозаик может маршировать впереди? Нет, он всегда предпочитает находиться в арьергарде. — Помилуй, Александр Пантелеймонович, ты наговариваешь на наших беллетристов. Что же, по-твоему, и Гоголь идет в арьергарде? — Это теперь вмешался Петрашевский, который еще несколько минут назад защищал поэзию от «нападок» Ханыкова. — Я полагаю, что восхваление прозы в ущерб поэзии и наоборот есть непростительное заблуждение наше, потому как та и другая — родные сестры, и задача у них одинаковая: будить от сна спящих, сеять благородные мысли о равенстве и братстве людей, о счастливом будущем человечества, способствовать усовершенствованию общества… Разговор незаметно стал снова входить в русло социально-экономических доктрин, в которых хозяин дома чувствовал себя как рыба в воде. Познания Петрашевского в экономических и политических вопросах были немалые. хотя и несколько эклектичные. Обстоятельно изучив работы Сен-Симона, Фурье, Ламенне, Оуэна, Прудона, Фейербаха. Штирнера и других западноевропейских философов, Михаил Васильевич отдавал явное предпочтение учению французского утопического социалиста Шарля Фурье. В духе идей Фурье Петрашевский даже в собственном имении под Петербургом намеревался устроить нечто вроде фаланги-фаланстера. Другие же посетители «пятниц» далеко не во всем и не всегда разделяли фанатическую преданность Петрашевского фурьеризму и, знакомясь с учениями других социалистов-утопистов (сочинения которых брали в основном тоже у Михаила Васильевича), часто вступали с хозяином дома на Покровской в серьезные споры. Вот и сегодня, когда Петрашевский вновь заговорил о необходимости решительного освобождения крестьян и объединения их в фаланстеры, ему стал возражать Владимир Милютин. Милютин, начав вместе с Плещеевым регулярно посещать дом Петрашевского, продолжал учебу в университете, готовился нешуточно посвятить себя специальному изучению политической экономии. В эти дни он увлеченно писал работу «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции», и в споре с Петрашевским ему представилась возможность проверить убедительность своих тезисов о сближении экономических учений с социализмом. В частности, Милютин в отличие от Петрашевского совсем не обожествлял Фурье, считал учение французского утописта недостаточно «научным». У Милютина был свой «бог» — французский философ-позитивист Огюст Копт, социологическая концепция которого представлялась молодому русскому ученому высшим достижением экономической мысли. Именно идеи Конта позволяют открыть новые законы развития человека и общества, утверждал Милютин, бросая явный вызов Петрашевскому, который называл Копта примиренцем по отношению к существующим порядкам, отступником от идей своего учителя Сен-Симона (Конт приходил к выводам о бесполезности революционного изменения буржуазного общества). Спор разгорался, ни один из спорящих не хотел уступить, да и другие участники встречи незаметно втягивались в полемику, попеременно защищая то Петрашевского, то Милютина — в зависимости от того, чьи доводы казались убедительными. Даже Плещеев принял на этот раз живейшее участие в обсуждении политических вопросов, которые прежде казались ему чересчур скучными и утомительными. Алексей, правда, не считал себя достаточно подготовленным для таких серьезных споров, хотя со многими произведениями из библиотеки Петрашевского был хорошо знаком. Его тоже привлекали идеи Фурье, Конта он тоже пробовал читать, но без интереса. Однако сегодня, зараженный возбужденной задиристостью своего друга, он готов был признать немалую правоту в суждениях Милютина — ведь Владимир, несмотря на преклонение перед Контом, ратовал за необходимость общественных преобразований на тех же социалистических началах, которые пропагандировали и Сен-Симон, и Фурье, и Кабе — так, по крайней мере, казалось в этот вечер Плещееву… А когда стали расходиться от Петрашевского, Алексей пригласил Владимира Милютина в свою квартиру. Владимир охотно согласился, заметив, что ему нынче и совсем не хочется быть дома, встречаться с «вельможными» родственниками (он происходил из богатой, близко стоящей к правительственным кругам семьи). В тот же вечер Плещеев и подарил Милютину сборник «Стихотворения А. Плещеева». Этот экземпляр сборника не был похож на все остальные. В присутствии Владимира Алексей вложил в книгу лист бумаги, на котором убористым почерком в правом углу стояла надпись «Посвящается Владимиру Милютину», а ниже — стихотворные строфы:

А братский круг все расширяется и расширяется. Крепнет дружба с Федором Достоевским, возвратившимся из Ревеля. Федор Михайлович, взявшийся с весны 1847 года вести воскресный фельетон в газете «С.-Петербургские ведомости», привлек к сотрудничеству в газете и Плещеева. Здесь вслед за первым фельетоном Достоевского «Петербургская летопись» (27 апреля) была опубликована 30 апреля статья Плещеева о книге «Очерки Рима» Аполлона Майкова, старшего брата Валериана. Достоевский, правда, пока не очень жаловал собрания у Петрашевского, приходил на «пятницы» редко — разговоры, которые велись в доме на Покровской, казались Федору Михайловичу малоинтересными в сравнении с теми, какие ему доводилось слышать в кружке Белинского. Зато другой из новых друзей Плещеева, поэт Сергей Дуров, как и Алексей, старается при каждой возможности заглядывать на Покровскую, принимает живейшее участие в обсуждении и литературных, и политических вопросов. Теплые отношения поддерживает Плещеев и еще с одним активным посетителем дома Петрашевского — поэтом и прозаиком Александром Пальмом, хотя друзьями они так и не стали: по-прежнему Алексей дружит с Николаем Мордвиновым, Владимиром Милютиным, Дмитрием Ахшарумовым, тоже писавшим стихи; в 1847 году станет заходить к Петрашевскому один из первых политических наставников Плещеева П. В. Веревкин, который, правда, вскоре уедет на лечение за границу. Знакомится и довольно близко сходится Плещеев с некоторыми из молодых людей, начавших с недавнего времени посещать «пятницы» на Покровской: студентом Павлом Филипповым, человеком решительным, жаждущим практического дела в борьбе с «бичами страны родной», молодым правоведом Василием Головинским… А с начала 1847 года дом в Коломне на Покровской площади посещает еще более решительный сторонник активных методов борьбы с правительством — лицейский приятель Петрашевского Николай Александрович Спешнев, с появлением которого деятельность кружка резко оживилась. Н. А. Спешнев вернулся недавно из-за границы, где прожил без малого четыре года. В Европе он изучал немецкую классическую философию, социалистические и коммунистические доктрины, исследовал работу тайных обществ, а в Швейцарии ему пришлось даже повоевать на стороне кантонов против Зондербунда[23]. Умный, волевой, целеустремленный Спешнев отстаивал самые радикальные методы пропаганды социалистических идей вплоть до вооруженного восстания, конечной целью которого должно стать уничтожение крепостного права и установление демократической республики, но подготовку к вооруженному перевороту предлагал начать с действий террористических групп («пятерок»), которые, по его мнению, будут способствовать зарождению у народа мыслей о необходимости насильственного взлома существующего строя. «Я, нижеподписавшийся… поступаю в русское общество и беру на себя следующие обязанности: когда распорядительный комитет общества… решит, что настало время бунта, то я обязуюсь, не щадя себя, принять полное открытое участие в восстании и драке… вооружившись огнестрельным или холодным оружием… бору на себя обязанность увеличивать силы общества приобретением обществу новых членов…» — вот на какой обязательной подписке для членов тайного общества настаивал Николай Спешнев. Личная обаятельность Спешнева, его убежденная уверенность в отстаивании принципов, полулегендарные слухи о его бурных приключениях в Европе — участие в военных операциях, знакомства с революционными деятелями Запада, любовные романтические истории — способствовали тому, что в скором времени Николай Александрович станет центральной фигурой в кружке Петрашевского. Даже Достоевский после знакомства со Спешневым почувствует в «барине», как он окрестит Николая Александровича, личность незаурядную, действительно способную на серьезное практическое дело, и станет с этого времени регулярно посещать «пятницы», с любопытством приглядываясь к лицейскому другу Петрашевского. Плещеев, который тоже был «полонен» Спешневым, становится последователем воззрений последнего на современное общество, хотя практическую программу, предлагаемую Николаем Александровичем, не разделял, а создание террористических «пятерок» отвергал вовсе. Однако влияние Спешнева на Плещеева и других членов кружка Петрашевского было велико, и не случайно уже через много лот Алексей Николаевич в письме Добролюбову от 12 февраля 1860 года так охарактеризует личность Николая Александровича: «Рекомендую вам этого человека, который, кроме большого ума, обладает еще качеством — к несчастью, слишком редким у нас: у него всегда слово шло об руку с делом. Убеждения свои он постоянно вносил в жизнь. Это в высшей степени честный характер и сильная воля. Можно сказать положительно, что из всех наших — это самая замечательная личность». И все же молодые люди, посещавшие «пятницы», мечтавшие о практическом деле и видевшие в Спешневе несомненного лидера на этом практическом пути, оставались во многом еще мечтателями-романтиками, склонными больше к отвлеченному теоретизированию, нежели к революционной практике. Кроме того, многие из них всерьез увлекались литературным творчеством, любили музыку, искусство, поэтому бурные споры на политические темы, усилившиеся с приходом Спсшнева, не всех удовлетворяли, некоторые стали приходить на «пятницы» реже, а другие и совсем перестали появляться в домо на Покровской. Но кружок не распадался, пополнялся новыми посетителями. Плещеев продолжал приходить на «пятницы» часто — там была возможность общения с людьми, к которым он искренне привязался и которых полюбил, — Федором Достоевским, Сергеем Дуровым, людьми, которые, как и он, страстно мечтали видеть свой народ вольным, радостным, хотели творить для этого народа… Установились у Плещеева более тесные отношения и с другими участниками «пятниц», некоторые из них, в том числе и сам Петрашевский, бывали на квартире поэта. И все же Плещеев, как и Достоевский, Дуров, Ахшарумов, Пальм и некоторые другие, держался в кружке несколько особняком — их сближали прежде всего литературные интересы, а к общественно-политическим вопросам они были меньше пристрастны, чем, скажем, Петрашевский, Спешнев, братья Дебу, Ханыков, поручик Момболли или давнишний приятель Плещеева по детским годам, ныне поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка Николай Григорьев, ставший приходить в дом Петрашевского с начала 1848 года, для которых на первом плане стояли философия, социология, конкретные социально-экономические преобразования России. Но литераторы (впоследствии они образуют «дуровский» кружок и будут собираться на квартире Сергея Дурова на Гороховой, недалеко от Семеновского моста, где проживала неразлучная троица Дуров — Пальм — Щелков) отнюдь не были безучастными к проблемам, касающимся непосредственной российской действительности. Более того, именно от литераторов можно было услышать речи, обличительный пафос которых против существующего строя в России отличался смелостью и конкретностью, включая требования об освобождении крестьян от крепостной зависимости, замены деспотического монархического правления республиканским или хотя бы ограничение его конституцией, которая дала бы «свободу книгопечатания, открытое судопроизводство, устроило бы особое министерство для рассмотрения новых проектов и улучшенной общественной жизни и чтобы не было никаких стеснений, никаких вмешательств в дела частных людей, в каком бы числе они ни сходились вместе», — как считал Д. Д. Ахшарумов. Разногласия на «пятницах» случались больше по кардинальному вопросу действительности — освобождению крестьян. Николай Спешнев настойчиво проводил идею неизбежности восстания. Его поддерживали офицеры Николай Григорьев и Николай Момбелли, Федор Достоевский же, вступая в политические споры, со свойственной ему страстностью, с вдохновенной убежденностью отстаивал свои принципы, свою позицию и, в частности, по крестьянскому вопросу неотступно придерживался мнения, что освобождение крестьян в России возможно только легальным путем — здесь для Достоевского высшим авторитетом был боготворимый им великий русский поэт с его призывом-мечтой:

А в это время в Петербурге многие из знакомых Алексея Плещеева продолжают регулярно собираться по вечерам как у Дурова, так и у Петрашевского. Более того: у кружковцев наступило нечто вроде примирения-перемирия, вызванного в первую очередь чтением переписки Белинского с Гоголем, которую Алексей Плещеев прислал в Петербург на имя Федора Достоевского. Когда Петрашевский, зайдя на квартиру Дурова и Пальма, узнал об этой плещеевской посылке, он попросил Федора Михайловича приехать к нему, Петрашевскому, на очередную «пятницу» и прочитать эту переписку, то есть «Письмо Белинского к Гоголю». Достоевский с готовностью согласился и 15 апреля 1849 года в доме на Покровской площади при внимательном слушании двадцати собравшихся прочитал страстный призыв покойного критика к «пробуждению в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе…» Впечатление от чтения было огромным, все высказали живейшее желание принять самое активное участие в практической реализации заветов Виссариона. Кто-то внес предложение о размножении переписки, если не литографическим способом, то хотя бы переписыванием в нескольких экземплярах, и это предложение было горячо поддержано. Однако дни их свободной жизни были сочтены, и все порывы останутся в памяти цепью «горестных утрат и досадных разочарований». За хозяином дома уже более трех лет — со времени выхода «Карманного словаря иностранных слов» — вел наблюдение один из видных сановников министерства внутренних дел Липранди, который еще с 1848 года приставил к Петрашевскому провокатора — агента № 1 большеносого блондина Антонелли. Этот Антонелли, устроенный на службу в тот же департамент, где служил Петрашевский, довольно скоро вошел в доверие к Михаилу Васильевичу, стал посещать его «пятницы», познакомился со многими наиболее видными кружковцами из тех, кто собирался у Петрашевского в последние годы, и уже вскоре после сближения с — Петрашевским доносил Липранди: «…известное лицо» (так конспиративно он именовал Михаила Васильевича) считает, что только «одно правительство республиканское представительное достойно человека», что «перемена правительства нужна, необходима для нас». Сам Петрашевский, если верить воспоминаниям Ахшарумова, будто бы заподозрил Антонелли, чересчур старательно рвущегося к приятельству со всеми, но дальше субъективного недоверия, видимо, не пошел, был даже незадолго до ареста на новоселье у Антонелли. Наблюдение за Петрашевским и посетителями его дома держалось в большой тайне, о результатах наблюдения Липранди докладывал непосредственно шефу III Отделения графу Орлову, даже всесильный генерал Дубельт ничего не знал о «деле» почти до самого ареста петрашевцев. 21 апреля 1849 года государь император «благословил» министра внутренних дел Перовского и шефа жандармов Орлова «приступить к арестованию», те, в свою очередь, дали соответствующие «благословения» Липранди и Дубельту, и ночью с 22 на 23 апреля 1849 года 43 человека из посетителей кружков Петрашевского, Дурова, Пашкина были арестованы и доставлены к дому на Фонтанке у Цепного моста — в III Отделение. Тогда же, 23 апреля, в Москву отправляется срочное и «весьма секретное» предписание «о немедленном и внезапном арестовании литератора Плещеева». 28 апреля Плещеев в сопровождении специального фельдъегеря был отправлен в Петербург, а 2 мая препровожден в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

«КРЕПОСТНОЕ» ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Души мрачна, мечты мои унылы, Грядущее рисуется темно.Николай Некрасов. Последние элегии

Из сорока трех арестованных петрашевцев Алексей Плещеев был доставлен в Петропавловскую крепость одним из последних. В Алексеевском равелине, куда он был определен в куртину № 1, уже находились Петрашевский, Достоевский, Дуров, Баласогло… Поселили Алексея среди главных «преступников» (даже Николай Спешнев первый месяц провел в Никольской куртине, куда определяли «второстепенных» вроде Пальма, Кузьмина и некоторых других), видимо, потому, что рассматривали его поездку в Москву как важное задание всей организации. Кроме того, еще в начале 1849 года Антонелли доносил Липранди, что Петрашевский очень дружен с Плещеевым и часто с ним видится — все это и определило место Алексея среди главных обитателей крепости. Так началось для Алексея Плещеева удручающее «крепостное» десятилетие, если включить в него время, которое поэт проведет либо в крепостях — сначала в тюремных, потом в солдатских, — либо возле них, служа в Оренбургской пограничной комиссии вплоть до 1859 года. Алексеевский равелин, за стенами которого располагалось двадцать одиночных камер, уже имел свою более чем столетнюю историю (укрепление было заложено в 1733 году императрицей Анной Иоанновной в честь деда — царя Алексея Михайловича): в его камерах прежде «гостили» Радищев, декабристы, участники польского восстания 1830–1831 годов. С начала мая начались вызовы в военно-следственную комиссию, созданную по делу арестованных. Комиссию возглавил сам комендант крепости генерал Набоков. Среди членов ее были генерал Дубельт, князь Гагарин, генерал Ростовцев — тот самый, что донес Николаю I о готовящемся восстании войск 14 декабря 1825 года (Ростовцев был деятельным членом Северного декабристского общества). Работала комиссия в комендантском доме. Чуть ли не каждодневные вызовы были в первый месяц, потом реже, а в последние недели до самого дня суда Алексея не приводили в комиссию вовсе, и это особенно угнетало — уединение в камере казалось нескончаемой пыткой. После первого же вызова в комиссию с Алексея потребовали подробных объяснений о его поездке в Москву и о петербургских знакомых. Плещеев догадывался, что, коль комиссию заинтересовало сразу же его московское путешествие, то именно где-то здесь лежит главная зацепка для его обвинения. Поэтому он обстоятельно мотивировал вынужденность поездки в первопрестольную, а именно: двоюродный брат его, постоянно живущий с матерью в своей деревне под Москвой и оказавшийся проездом в Петербурге, предложил Алексею совместную поездку в Крым, куда Плещеев собирался летом и сам, так как у него обострилась глазная болезнь, и врачи постоянно рекомендовали ему морские ванны. А помимо этого, Плещеев принял предложение двоюродного брата еще и потому, «что давно имел желание повидаться с теткой, живущей в Москве, с которой не виделся около девяти лет». Что же касается его знакомств в Петербурге, то Плещеев назвал среди людей, с которыми находился в наиболее коротких отношениях, Николая Мордвинова, братьев Достоевских, Сергея Дурова, Александра Пальма, Петра Веревкина, находящегося в это время на лечении за границей. Остальных же, среди которых упомянуто имя Буташевича-Петрашевского, Плещеев назвал просто знакомыми. В объяснении поэт умышленно уменьшил срок своего знакомства с Петрашевским до трех лет, хотя знаком был с ним почти полных четыре года. На вопрос следственной комиссии, с каких пор проявились у него «либеральные или социальные направления» мыслей, Плещеев отвечал: «В прошлом году случилось мне прочесть несколько книг подобного рода, действительно возбудивших во мне разные вопросы, но определенного, систематического направления я не имел, то есть не почитал себя последователем той или другой системы». Давая такие ответы, Плещеев, естественно, не очень-то надеялся, что они убедят членов следственной комиссии, так как понимал, что комиссия достаточно хорошо осведомлена о политических убеждениях арестованных. И все-таки он продолжал настаивать на своих ответах. Отрицал политический характер собраний в своем доме, хотя и не предвидел, что в пользу этого утверждения дал показания Николай Спешнев, заявивший следственной комиссии, что «как салон Кашкина, так и Плещеева имели очень эфемерное существование: каких-нибудь месяца два». Но некоторые из других обвиняемых признались, что и на квартире Плещеева, как и в доме Петрашевского, велись философские и политические разговоры, излагалось учение Фурье, в частности Н. Я. Данилевским, а сам Данилевский (тот самый будущий знаменитый публицист, автор нашумевшей работы «Россия и Европа») заявил, что на вечере у Плещеева однажды обсуждалось предложение Спешнева о печатании за границей работ петербургских литераторов, но практически из этого ничего не вышло. А друг детства Плещеева поручик Николай Григорьев прямо сказал на следствии, что собрания у Плещеева носили «характер социально-политический» и что «социалисты завербовали Плещеева в ученики». Впрочем, у членов следственной комиссии и бее показаний Григорьева имелся факт, неоспоримо доказывающий противоправительственный поступок обвиняемого Плещеева — пересылка им в Петербург из Москвы «преступного письма» литератора Белинского к Гоголю. В самом деле: мог ли преданный государю императору человек (если верить тому плещеевскому письму накануне ареста, в котором царю приписывалась идея освобождения крестьян) считать безобидным и достойным распространения возмутительное письмо, в котором чуть ли не в каждой строчке — прямой призыв к изменению существующего порядка: «…самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть… Нет, восторгаться таким письмом, в котором русские писатели именуются защитниками и спасителями «от мрака самодержавия, православия и народности», не только непозволительно, но и просто преступно, тут скорее дело вовсе не в особенностях психологического склада, юношеской экзальтированности, молодой горячности. Здесь уже проглядывается убеждение, в основе которого та самая французская социалистическая зараза, которую те же гг. Петрашевский и Достоевский пытаются представить чуть ли не благодетельницей человечества». Председатель комиссии по разбору бумаг арестованных князь Гагарин, вытирая платком свою лысину, искоса бросил взгляд на допрашиваемого Алексея Плещеева и резко спросил: — Скажите, милостивый государь, как вы расцениваете деятельность покойного литератора Белинского? Вы, вероятно, считаете ее весьма полезной Отечеству? Плещеев понимал, что от его ответа, может быть, будет зависеть и будущая судьба его, что скажи он сейчас… ну хотя бы о своей неприязни к Белинскому, подкрепив ее даже фактическими примерами (а был такой косвенный, когда Алексей провозглашал в «Русском инвалиде» Валериана Майкова лучшим критиком России) «диктаторства», «бездоказательности» статей покойного Виссариона Григорьевича, наклонностями к «смутьянству» и т. д. — члены комиссии могут отнестись к судьбе Алексея более благосклонно. Плещеев оглядел членов комиссии: Гагарин улыбался, Набоков выглядел равнодушно-невозмутимым, Дубельт полувнимательно слушал что-то нашептывающего ему Ростовцева. — Считая себя в какой-то мере причастным к современной литературе, не могу отрицать благотворного воздействия Белинского на многих русских литераторов, вступивших на творческую дорогу в наше десятилетие. Прежде всего этим и должно мерить степень пользы или вреда Белинского для Отечества, — тихо произнес допрашиваемый. — Что ж, по крайней мере в вашем ответе нет лукавства. — Князь Гагарин переглянулся с другими членами комиссии и не проронил больше ни слова. После еще ряда вопросов, заданных Дубельтом и касающихся встреч с московскими литераторами и журналистами, офицер, приставленный к Плещееву, сопроводил Алексея Николаевича в Алексеевский равелин… Потекли дни, похожие один на другой: четыре стены камеры с единственным окном, почти целиком закрашенным, кроме небольшой полоски в верхней части (про эту полоску и писал Петрашевский в прошении следственной комиссии, требуя разрешения для арестованных «глядеть… на мимо летящих ворон в верхнюю частицу окна»), изнурительное лежание на деревянной кровати в арестантском платье — холщовая рубашка и штаны, халат из толстого шинельного сукна. Никаких прогулок, никаких книг, никаких свиданий. Книги, к радости заключенных, вскоре все-таки разрешили, и чтение их главным образом и помогало скрашивать время. Плещеев продолжал числиться в списке главных обвиняемых, оставаясь в камере Алексеевского равелина, хотя ему и не вменялось в вину особо опасных деяний против правительства, как Петрашевскому, Сиешневу, Львову, Момбелли или Григорьеву. Но и виновность его считалась неоспоримой, в отличие от некоторых, освобожденных летом и осенью 1849 года «с высочайшего разрешения» по причине недоказанности их вины — Михаила Достоевского, Щелкова, Порфирия Ламанского и даже — Александра Баласогло, освобожденного в ноябре и высланного на службу в Олонецкую губернию «за дерзость против своих начальников». Дни проходили за днями, недели за неделями. Теперь на допросы почти не «приглашали», до самой глубокой осени, а когда снова доставили в белый комендантский дом, то Плещеев понял, что вызов этот не совсем обычный: в зале, куда его ввели, за внушительным длинным столом, покрытым бордовым сукном, сидели почти незнакомые ему по прежним допросам люди. В центре, на высоком кресле, сидел генерал в казачьей форме, белая папаха, лежащая перед ним, невольно останавливала на себе взор каждого входящего — то был председатель военно-судной комиссии генерал от кавалерии В. А. Перовский, брат министра внутренних дел, бывший оренбургский генерал-губернатор. Перовский возглавил новую, учрежденную 24 сентября взамен военно-следственной (следствие фактически было завершено уже 17 сентября) военно-судную комиссию, надо сказать, без особой охоты: император повелел судить преступников по Полевому уголовному уложению, то есть по своду законов военного времени, составленному в войну двенадцатого года, и Перовскому, участнику Отечественной войны, трудно было понять «высочайший каприз». Вскоре, правда, военный министр князь Чернышев «разъяснил» Перовскому причину столь необычного суда в мирное время… Кроме того, среди подсудимых было много литераторов, и Перовскому не очень-то льстило положение верховного судьи над ними, ибо… он питал к отечественной словесности неподдельную любовь, прекрасно знал ее, дружил со многими виднейшими русскими писателями. Конечно, противоправительственные намерения арестованных литераторов Перовский глубоко осуждал. Но одно дело — осуждать в душе, и совсем другое — вершить судебный приговор… Мог ли предполагать тогда Алексей Плещеев, что и в его будущем этот казачий генерал сыграет немалую роль?! Арестованного попросили подойти ближе к стене, где стоял другой небольшой столик, на котором лежала синяя папка, — то была часть многотомного дела о петрашевцах, посвященная ему, «неслужащему дворянину А. Н. Плещееву». Здесь же лежала стопка бумаги, перья возле чернильницы. Аудитор — секретарь военно-судной комиссии — зачитал Плещееву нечто вроде сообщения-приказания о том, что военно-судная комиссия (утвержденная для суда по полевым законам!) предлагает арестованному дать в оправдание своей вины какие-либо дополнительные сведения к ранее данным следственной комиссии. Плещеев никаких оправдательных сведений дать не мог, да и понимал, что фактически от него этого и не требуется, что это лишь формальная процедура. Перовский велел ему взять со столика верхний лист, прочитать и подписать. Нерешительно Алексей взял лист, прочитал: «Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что ничего не могу привести в свое оправдание» и так же нерешительно обмакнул перо в чернильницу и подписался…

Морозным утром 22 декабря 1848 года Алексей Плещеев был разбужен, ему подали платье, в котором был арестован в Москве, и приказали поживее переодеться. «Неужели свобода?» Сердце его учащенно забилось. Однако столь радостную мысль сразу же пришлось отбросить, как только его вывели во двор крепости. Он увидел возле комендантского дома множество крытых карет и отряд конных жандармов. Больше ничего разглядеть не успел, так как был почти насильно втолкнут в одну из карет, рядом с ним сел солдат, и карета тронулась вместе с другими, стоящими рядом. Отряд жандармов с саблями наголо тронулся следом. Плещеева с товарищами — он догадался, что в других каретах были они, — везли к Семеновскому плацу через Неву, Знаменскую и Лиговку. Часам к восьми утра двадцать одна карета в сопровождении конного отряда жандармов подъехала к заснеженной площади гвардейского Семеновского полка. На валу плаца толпился народ, а сама площадь была окружена войсками. В центре площади возвышался эшафот, а возле него — вкопанные в землю три грубоотесанных столба. Когда Плещеев в сопровождении солдата вышел из кареты и огляделся, то раньше эшафота и столбов он заметил знакомых и близких людей, которых не видел целых десять месяцев — со дня его отъезда в Москву: Федор Достоевский, Дуров, Пальм, Ахшарумов… Не знал он, что Пальм и Ахшарумов, не выдержав одиночного заключения, издерганные допросами, принесли раскаяния «в необдуманных поступках». Ахшарумов даже обращался к Николаю I с просьбой о помиловании… Обросшие, исхудавшие, бросились они друг к другу, но появившийся генерал прервал их трогательную встречу, приказал построить всех в одну шеренгу. На эшафот повели вдоль рядов войск: первым поставили Петрашевского, последним — Пальма. Войскам дали команду «На караул!», а арестованным «Шапки долой!». Перед каждым арестованным в отдельности зачитали смертный приговор, затем под барабанный бой начался обряд приготовления к казни. «Дали приложиться к кресту, переломили над головами шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты… Я успел… обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу провели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры…» — описал в тот же день жуткий маскарад с казнью на Семеновском плацу Ф. М. Достоевский в письме к брату Михаилу. Плещеев об этих минутах вспоминал позднее: «Сначала у меня, не скрою, упала душа, и я был близок к обморочному состоянию; продолжалось это очень недолго, а потом овладела мною невероятно болезненная апатия». Обморочное состояние можно понять: жить оставалось считанные минуты, и вдруг… среди стоящих на валу плаца сотен людей Алексей узнал свою мать. «Или померещилось? Нет, пет, он ничуть не ошибся: да, это она, мама — самый родной, самый-самый близкий человек… Господи, как опа оказаласьтут?.. Зачем?.. Неужели меня расстреляют на ее глазах?.. Нет, надо закричать, чтобы уходила… мама, родная!!» Кажется, не закричал, впал в забытье, а когда пришел в себя, то уже не мог разглядеть в толпе дорогое лицо… И все стало безразлично… Первые трое из привязанных к столбам, о которых упоминает Достоевский, были Петрашевский, Момбелли и Григорьев. Рядом с Достоевским стояли Дуров и Плещеев, ожидавшие второй очереди в числе наиболее «опасных» преступников. А вот окончательный приговор оказался для Плещеева более мягким по сравнению с некоторыми другими: Петрашевский был приговорен к бессрочной каторге, Григорьев (тоже, как оказалось, покаявшийся во время следствия) — к 15 годам, Львов и Момбелли — к 12, Достоевский — к «четырехлетней каторжной работе в крепости, а потом в рядовые…». Для Плещеева же окончательный приговор, утвержденный императором, гласил: «По высочайшей конфирмации за участие в преступных замыслах, происходящих у Буташевича-Петрашевского, и другие противозаконные поступки, во внимание к молодым летам лишить всех прав состояния и отдать на службу в отдельный Оренбургский корпус рядовым». После объявления осужденным приговора — из 21 человека был помилован один Пальм, которого переводили из гвардии в армию тем же чином, — Петрашевского заковали в кандалы сразу на эшафоте, разрешили попрощаться с товарищами и отправили прямым этапом в Сибирь. Остальных узников отвезли опять в Петропавловскую крепость. Отвезли точно так же, как привезли: в крытых каретах поодиночке.