Игра разума. Как Клод Шеннон изобрел информационный век [Джимми Сони] (fb2) читать онлайн

Книга 678126 устарела и заменена на исправленную

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Джимми Сони, Роб Гудмэн Игра разума: как Клод Шеннон изобрел информационный век

Jimmy Soni and Rob Goodman A MIND AT PLAYCopyright 2017 by Jimmy Soni and Rob Goodman

© Платонова Т.Л., перевод на русский язык, 2017 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Вступление

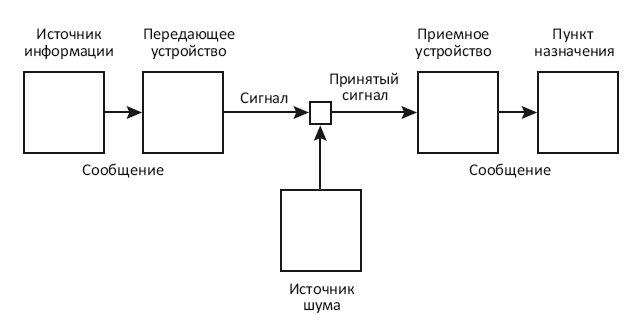

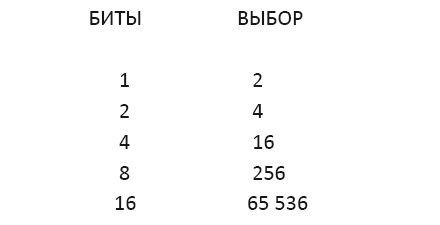

Гении – счастливейшие из смертных, поскольку то, что они должны делать, полностью совпадает с тем, что им больше всего хочется делать. И даже если их гений не признан при жизни, их главная земная награда всегда с ними – уверенность в том, что они хорошо выполнили свою работу и что эта работа пройдет проверку временем. Кто-то полагает, что гениев меньше всего будет в Царстве Небесном – если они и вправду когда-нибудь увидят его, – но свою награду они уже обрели.Худой седовласый мужчина уже много часов провел на различных заседаниях международного симпозиума по теории информации в Брайтоне (Англия), когда начали распространяться слухи о том, кто он. Поначалу жаждущие получить его автограф собирались маленькими группками, а потом длинные очереди растянулись по коридорам. Вечером на торжественном банкете председатель симпозиума взял микрофон и объявил, что среди собравшихся находится «один из величайших научных умов нашего времени» и он готов сказать несколько слов. Как только мужчина вышел на сцену, его первые слова заглушил гром аплодисментов. Наконец, когда шум стих, гость произнес: «Это так забавно!» Не зная, что еще сказать, он вынул из кармана три мячика и начал жонглировать ими. Когда все закончилось, кто-то попросил председателя оценить случившееся. «Это было, – сказал он, – как если бы Ньютон появился на конференции по физике». Шел 1985 год. Прошло уже почти четыре десятилетия с тех пор, как Клод Элвуд Шеннон огласил свою «магна карта» информационного века – изобрел понятие информации. Но в то же время мир, который стал возможен благодаря его идее, еще только зарождался. Сейчас мы полностью погружены в эту реальность и не задумываемся, что за каждое электронное письмо, которое мы отправили, за каждый DVD и звуковой файл, который мы включили, и за каждую веб-страницу, которую загрузили, мы должны благодарить в том числе и Клода Шеннона. Но он никогда особо и не ждал благодарности. Он был человеком равнодушным к научной славе и независимым от разного рода мнений по любым вопросам, даже касавшимся его самого – особенно его самого, – человеком, любившим побыть наедине, в полной тишине, обдумывая свои самые блестящие идеи в спартанских условиях холостяцкой квартиры и пустых офисах. Один из коллег Шеннона назвал его теорию информации «бомбой». Новая наука, придуманная практически с нуля, поражала своим размахом – и своим неожиданным появлением; на протяжении многих лет Шеннон хранил молчание, едва ли обмолвившись о своей новой идее. Конечно, информация существовала и до Шеннона, подобно тому, как тела обладали инерцией до Ньютона. Но мало кто воспринимал информацию как измеримую величину, область точных наук. До Шеннона информация имела форму телеграммы, фотографии, параграфа, песни. После него информацию разбили на биты. Уже не имело значения, кто отправил информацию, с какой целью, с помощью какого средства, и даже ее формат: телефонный разговор, кусок сообщения «морзянкой», страница из детективного романа – все было подведено под единый общий код. Подобно тому, как геометры полагали, что круг на песке и диск солнца должны быть подвержены одним и тем же законам, а физики формулировали одни и те же законы для колебания маятника и орбит планет, Клод Шеннон сделал возможным наш мир, добравшись до сути информации. Загадка его жизни состоит в том, что человек, столь мастерски абстрагировавшийся от материального мира, смог при этом так талантливо манипулировать им. Шеннон был прирожденным изобретателем-самоучкой: телеграфная линия, смонтированная из колючей проволоки, импровизированное подъемное устройство в сарае и личная дрезина во дворе могут рассказать нам историю его детства, прошедшего в маленьком городке в Мичигане. Это был особый тип изобретателя, ведь он привлек внимание Вэнивара Буша, который вскоре стал самым влиятельным ученым Америки и главным наставником Шеннона. Именно Буш привел его в Массачусетский технологический институт (МТИ) и поручил следить за работой дифференциального анализатора, аналогового компьютера размером с дом, «страшной штуковины с рычагами, ремнями и колесами, вращающимися на дисках», которая стала самой передовой думающей машиной своего времени. Изучение реле, направляющих работу этой махины, помогло Шеннону постичь идею, положившую начало нашему информационному веку: эти переключатели могли делать гораздо больше, чем просто контролировать поток электричества в сети. Их можно было использовать для оценки любого логического утверждения, и даже, похоже, позволять им «решать». Серия бинарных выборов – включение/выключение, правильно/ неправильно, 1/0 – могла, в принципе, служить приемлемой заменой мозга. Этот прорыв, как сказал Уолтер Айзексон, «стал базовой концепцией, лежащей в основе всех цифровых компьютеров», и первым «трюком» Шеннона в абстрагировании. На тот момент ему исполнился всего двадцать один год. Его работа, которая началась с «возможно, самой важной, а также самой известной магистерской диссертации столетия», дала ему шанс познакомиться и сотрудничать с такими мыслителями того времени, как Буш, Алан Тьюринг и Джон фон Нейман, все они, как и Шеннон, основатели нашей эры. Это также позволило ему работать в дальнейшем – пусть и неохотно – с высшим руководством оборонного ведомства Америки, а еще увлечься загадочной работой в области криптографии, участвовать в создании компьютерных систем управления огнем, а также в разработке защищенной трансатлантической телефонной линии, по которой Рузвельт и Черчилль вели переговоры в разгар Второй мировой войны. Кроме того, эта работа привела его в «Лаборатории Белла», промышленную компанию, занимавшуюся опытно-конструкторскими разработками и считавшуюся не столько филиалом телефонной компании, сколько местом «сосредоточения гениев». «Люди из “Лабораторий Белла” добивались потрясающих результатов, – говорил один из коллег Шеннона, – делая то, что другим казалось невозможным». Для Шеннона шагом к невозможному стал, как писал он сам, «анализ некоторых фундаментальных свойств общих систем передачи информации, включая телефонию, радио, телевидение, телеграфию и т. д.» – систем, которые с математической точки зрения не имели между собой ничего общего из того, что могло быть важным, пока Шеннон не доказал обратное. И это стало его вторым и самым величайшим трюком в абстрагировании. До публикации его «Математической теории связи» ученые могли отслеживать движение электронов по проводам, но возможность того, что саму идею, которую они отстаивали, можно измерить – и манипулировать ею – так же реальна, Шеннону еще предстояло доказать. Он пришел к выводу, что всю информацию, вне зависимости от ее источника, отправителя, получателя или значения, можно успешно представить в виде последовательности битов: фундаментальной единицы информации. До выхода «Математической теории связи» век поиска практических решений и интенсивной работы инженерной мысли продемонстрировал, что естественные шумы – издержки окружающего нас физического мира, сопровождающие все наши послания, – это данность, от которой никуда не деться. Но Шеннон доказал, что этот шум можно убрать и что информацию, отправленную из точки А, можно получать в идеальном виде в точке Б, причем не периодически, а всегда. Он предоставил инженерам понятийные инструменты, чтобы оцифровать информацию и передать ее без изъянов (или, точнее сказать, с условно малым количеством ошибок) – результат, считавшийся безнадежно утопичным до тех пор, пока Шеннон не доказал, что это не так. Один из инженеров не мог скрыть своего восхищения: «Как ему удалось постичь эту идею, как он в принципе поверил, что это возможно, я не представляю». Это понимание лежит в основе всех наших телефонов, компьютеров, спутниковых каналов, космических станций, привязанных к земле тонкими проводами из многочисленных «О» и «1». В 1990 году космический аппарат «Вояджер-1», исследовавший Солнечную систему, повернул свою камеру в сторону Земли, сделал фотографию нашего дома-планеты, уменьшив ее размер до менее одного пикселя – то, что Карл Саган назвал «частичкой пыли, зависшей в луче солнца», – и передал через пространство длиной в 6,4 миллиарда километров. Клод Шеннон не записал кода, который бы защитил этот снимок от ошибки и искажения, но примерно четырьмя десятилетиями ранее он доказал, что подобный код должен существовать. И он появился. Это неотъемлемая часть наследия Шеннона, так же как и бесконечный поток цифровой информации, от которой зависит Интернет и наша информационная всеядность, что делает нас современными людьми. К своим тридцати годам Шеннон стал одной из ярчайших звезд американской науки, и доказательством тому было внимание к нему массмедиа и полученные им престижные награды. Но в то же время на пике своей короткой славы, когда с помощью теории информации стали объяснять все, от геологии и политики до музыки, Шеннон опубликовал состоящую из четырех параграфов статью, в которой вежливо просил весь остальной мир освободить его «повозку с оркестром». Нетерпимый ко многим вещам и при этом невероятно одаренный человек, он все равно был далек от любых проявлений амбиций, эгоизма, алчности или других неприглядных факторов достижения благополучия. Его лучшие идеи были опубликованы спустя годы, а его интерес выходил за рамки личных устремлений. Завершив свой новаторский труд в возрасте тридцати двух лет, он мог провести оставшиеся десятилетия жизни, почивая на лаврах научного гения, знаменитого изобретателя – еще один Бертран Рассел, или Альберт Эйнштейн, или Ричард Фейнман, или Стив Джобс. Вместо этого он, как раньше, мастерил и изобретал что-то. Электронную мышку по имени Тесей, которая могла находить выход из лабиринта. Механическую черепаху, гулявшую по дому. Первую программу для компьютера, играющего в шахматы, – отдаленный предшественник разработанного компанией IBM шахматного суперкомпьютера Deep Blue. Самый первый переносной компьютер. Калькулятор, работавший с римскими цифрами, под кодовым названием THROBAC («Thrifty Roman-Numeral Backward-Looking Computer»). Целый парк изготовленных на заказ одноколесных велосипедов. Посвятил годы научному исследованию процесса жонглирования. И конечно, шуточную машину «Ultimate Machine»: коробку с переключателем, при включении которой слышалось жужжание механизмов, затем из коробки появлялась механическая рука, нажимала на выключатель и снова исчезала. Если говорить о самом Клоде Шенноне, то он был так же скромен, как этот механизм. Редко встретишь мыслителя, который посвятил свою жизнь изучению проблем связи, будучи абсолютно некоммуникабельным человеком. В профиль он был почти бесплотным: костлявая палка, а не человек. Личность, практически стертая со страниц истории, написанной теми, кто сам себя рекламировал. Шеннон предпочитал проводить свою жизнь за любопытной и серьезной игрой. Он был тем редким научным гением, которому точно так же было интересно конструировать жонглирующего робота или выбрасывающую пламя трубу, как в свое время открывать цифровые сети. Он работал легко и играл серьезно, и никогда не видел разницы между тем и другим. Его гений выходил за рамки принятого, руководствуясь лишь желанием решить те загадки, которые он выбрал сам. И отзвуки его игривого ума, размышлявшего над тем, как коробка с электрическими переключателями может имитировать работу мозга, ума, который вопрошал, почему никто еще не решился сказать «XFOML RXKHRJFFJUJ», можно найти во всех его самых глубоких идеях. Возможно, будет лишним предположить, что характер эпохи носит некую печать характера ее создателей. Но было бы приятно думать, что так много всего важного для нас было задумано в духе игры.Уистен Хью Оден

Часть 1

1. Гэйлорд

110 алмазов, «и ни одного маленького», 18 рубинов, 310 изумрудов, 21 сапфир, 1 опал, 200 колец из чистого золота, 30 цепочек из чистого золота, 83 золотых крестика, 5 золотых кадильниц, 197 золотых часов и 1 громадная золотая чаша для пунша – и все это именно в том месте, на которое указал шифр. Это содержимое пиратского клада, зарытого на глубине пяти футов в земле Южной Каролины, в тени сучковатого тюльпанного дерева. Но история не заканчивается находкой. Она заканчивается шифром. Уильям Легран обнаружил его на старом пергаменте, выброшенном на берег после кораблекрушения. На протяжении нескольких месяцев он изучал шифр при свете камина, чтобы разгадать его, и теперь, заполучив клад, спокойно сложил пересчитанные алмазы в углу, подробно объясняя все молодому человеку, которого он нанял, чтобы выкопать клад. Все гораздо проще, чем выглядит: 53##+305))6*;4826) 4#.) 4#); 806*;48+81 160))85;;]8*;: #*8+83 (88)5*+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:*#(;4956*2(5*=4)81 18*; 4069285);)6+8)4##;1#9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528806*81 (#9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188;#?; Посчитай, как часто появляются эти символы, а потом сравни их с самыми распространенными буквами в английском языке. Предположим, что самый часто встречающийся символ – это самая часто встречающаяся буква: 8 означает «Е». Самое распространенное слово в английском языке – это частица «the», значит, нужно искать повторяющуюся трехбуквенную последовательность, заканчивающуюся на 8. Последовательность 48 встречается семь раз: если она шифрует частицу «the», то мы знаем, что; обозначает «Т», а 4 обозначает «Н». От этих трех букв переходим к новым буквам.;(88 может быть только «tree», а значит, (означает «R». Каждый разгаданный символ помогает разгадать новые символы, и вскоре из общего «шума» вырисовываются указания, где зарыт клад. Эдгар Алан По написал шестьдесят пять рассказов. Этот рассказ, «Золотой жук», единственный заканчивается лекцией по криптоанализу. И это любимый рассказ Клода Шеннона.В этом месте заканчиваются границы Гэйлорда, штат Мичиган. Дороги становятся непролазными от грязи и переходят в картофельные поля. Центральная улица, Мейн-стрит, остается всего в нескольких кварталах позади. Впереди тянутся поля и загоны для откорма скота, мичиганские яблочные сады, участки леса из клена, бука, берез, стоит лесоперерабатывающая фабрика, которая производит доски и брус. Колючая проволока проходит вдоль дорог и между пастбищами, и Клод гуляет вдоль оград – особенно вдоль одного участка длиной в полтора километра. К участку Клода подведено электричество. Он сделал это сам: подсоединил на обоих концах сухие электрические батарейки и вставил свободную проволоку во все промежутки, чтобы ток шел непрерывно. В качестве изоляции он использовал все, что было под рукой: кожаные ремни, горлышки от стеклянных бутылок, сердцевину кукурузного початка, кусочки автомобильной камеры. Панели с кнопками, установленные в двух местах – одна в доме Шеннона на улице Норт-Сентер, вторая в доме его друга в полукилометре, – превращали этот участок колючей проволоки в импровизированный частный телеграф. Даже несмотря на то, что проволока была изолирована, «телеграф» молчал месяцами, покрытый снегом и льдом в два пальца толщиной. Но когда ограда оттаивала и Клод чинил линию, электричество снова бежало от дома к дому, и друзья снова могли общаться со скоростью света, и, что лучше всего, с помощью шифра.

Эдгар Алан По написал шестьдесят пять рассказов. Этот рассказ, «Золотой жук», единственный заканчивается лекцией по криптоанализу. И это любимый рассказ Клода Шеннона.В 1920-е годы, когда Клод был еще мальчиком, порядка трех миллионов фермеров переговаривались по таким вот сетям в тех местах, где телефонная компания посчитала для себя невыгодным тянуть линию. Это была американская народная сеть. Более совершенные, чем у Клода, системы позволяли передавать голос по заборной проволоке до ближайшего коммутационного щитка, который обычно располагался в магазинах или у кого-то на кухне. Но самый интересный участок ограды в Гэйлорде был тот, который передавал информацию Клода Шеннона. И откуда только берутся такие мальчики?

Сообщая о свадьбе родителей Клода Шеннона, газета «Otsego County Time» дала сбивавшее с толку объявление: «Бракосочетание Шеннона и Вулф: свадьба состоялась в Лансинге в среду. Дата бракосочетания держалась в строжайшем секрете». Судя по газетной статье, Клод Шеннон-старший умудрился жениться в тайне от всех. В тот вторник, 24 августа 1909 года, к концу третьего лета Шеннона в этом городе, на двери его мебельного магазинчика появилась табличка: «Если что-то понадобится, обращайтесь к Д. Ли Морфорду». В тот вечер Шеннон-старший уехал ночным поездом в Лансинг, к родителям своей невесты, Мэйбл Вулф. «То безразличие, которое мистер Шеннон проявил в ожидании поезда, запаздывавшего почти на час, говорило о том, что он абсолютно доволен тем, что никто и не догадывается о его отъезде», – сообщалось в газете. На следующий день, в шесть часов, он женился на Мэйбл. Церемония прошла скромно. На невесте было «свадебное платье из белой парчи с кружевом по кокетке и сетчатая вуаль с диадемой, отделанной мелким жемчугом». Похоже, жених утаил информацию о свадьбе, только чтобы свести число гостей к приемлемому количеству. Несмотря на то что газета выразила удивление неожиданным отъездом Шеннона в Лансинг, оставшаяся часть статьи была сплошь искренними и добрыми пожеланиями от жителей маленького городка. «Мистер Шеннон, жених, за то время, что он проживает в нашем городе, обрел много добрых друзей по работе и просто так, – отмечалось в газете, – а мисс Вулф, невеста, за годы преподавания в местной средней школе успела полюбиться многим жителям. Мистер и миссис Шеннон, примите поздравления от нашей газеты Times и ваших многочисленных друзей». Это ничем не примечательное свадебное объявление, размещенное на первой полосе газеты, ярко свидетельствует о масштабе городка Гэйлорд, штат Мичиган. Но в то же время Шенноны были теми людьми, дата свадьбы которых должна была быть известна всем. Клод-старший и Мэйбл были яркой полоской на ткани Гэйлорда. Они были общительными и активными прихожанами местной методистской церкви. В центре Гэйлорда стояли два известных сооружения, построенных Клодом-старшим: здание почты и салон для показа образцов мебели с масонской ложей, скрытой наверху. Клод Элвуд Шеннон-старший родился в 1862 году в Оксфорде, штат Нью-Джерси. Он был коммивояжером и прибыл в Гэйлорд в самом начале нового века, положившись на удачу. Он сделал свою ставку – выкупил бизнес, связанный с мебелью и похоронными принадлежностями, полагая, что это прибыльное дело. «Это то, что должно быть в каждом доме. Самое лучшее. Новый стиль более привлекателен. Зайдите и взгляните на нашу новую линию мебели», – было написано в стандартном газетном объявлении, подписанном «К. Э. Шеннон, мебельщик». Во времена детства Клода-младшего Гэйлорд был городом с населением в 3000 человек, а Клод-старший был отцом города: членом школьного комитета, комитета по вопросам бедных, окружного комитета по организации ярмарок, владельцем похоронного бюро, членом масонской ложи и покровителем Ордена Восточной звезды – тот тип республиканца, для которого было придумано слово «непоколебимый». Самым значительным временем его карьеры стали одиннадцать лет, которые он провел, работая судьей по делам о наследстве, завещаниях и опеке округа Отсего – именно тогда его стали называть «судья Шеннон». Он решал вопросы, связанные с земельными участками, разрешал некрупные финансовые споры, выполнял функции публичного нотариуса и считался местным политиком и видной фигурой. Его общественная работа, пусть и скромная и осуществлявшаяся в свободное время, была оценена по достоинству. В 1931 году в местной газете были опубликованы две колонки с кратким биографическим очерком в честь двадцатипятилетнего юбилея «прибытия» мистера Шеннона в город, где его описывали как «одного из наших самых патриотически настроенных граждан, движимых заботой об интересах общества…»: «За долгие годы он заработал себе репутацию успешного бизнесмена, во многом благодаря его великолепным исполнительским качествам и настойчивости в достижении целей». Клод-младший впоследствии найдет не так много слов, чтобы охарактеризовать своего отца: умный, сдержанный. «Иногда он помогал мне собирать мой детский конструктор, – вспоминал он, – но на самом деле отец не прививал мне особой любви к наукам». Клоду-старшему было уже шестьдесят девять лет, когда сын окончил среднюю школу. Клод был поздним ребенком. Мэйбл Вулф стала второй женой Клода-старшего. Она вышла за него замуж в возрасте двадцати девяти лет, довольно поздно для женщины по меркам того времени. Она была на восемнадцать лет моложе своего супруга, родилась в Лансинге 14 сентября 1880 года и была представительницей первого поколения американцев. Ее отец эмигрировал из Германии, поступив на службу в армию Союза, прошел Гражданскую войну в США, будучи снайпером, и умер еще до того, как Мэйбл, его последний ребенок, появилась на свет. Ее овдовевшая мать с трудом растила шестерых детей одна в незнакомой стране. Лишь немногие женщины в аграрном штате Мичиган имели высшее образование; у Мэйбл Вулф оно было. Она приехала в Гэйлорд с «блестящими рекомендациями» своих профессоров и занялась тем, что считалось в то время обычной работой для образованной и независимой женщины: преподаванием. Со временем Мэйбл возглавила Гэйлордскую среднюю школу, проработав на этом посту семь лет. Она была, по всеобщему признанию, активным и энергичным учителем и администратором. Она тренировала первую в школе женскую баскетбольную команду и находила деньги на форму и поездки. Но, несмотря на всю ее успешную работу, в 1932 году в газете было напечатано следующее: «На собрании школьного комитета было решено не брать на работу учителем в ближайший учебный год замужних женщин в силу финансовых причин. Если муж в состоянии содержать семью, то было бы несправедливо лишать незамужних женщин возможности заработать. Миссис Мэйбл Шеннон, миссис Лайонс и миссис Мелвин Кук будут исключены из школьной системы в соответствии с этим правилом». Но на тот момент Мэйбл уже было чем заняться помимо преподавания. Она была певицей и музыкантом местного значения, стала членом библиотечного комитета и общества «Пифийские сестры» и прослужила срок в качестве президента Гэйлордского научного клуба. В то свободное время, когда она не занималась делами Красного Креста или родительского комитета, она пела своим красивым контральто на городских мероприятиях и проводила музыкальные вечера в гостиной дома Шеннонов. В 1905 году она получила главную роль королевы Елизаветы в оперетте «Две королевы», поставленной в местном оперном театре. Расположенный в центре северной части мичиганского центрального плато, Гэйлорд получил свое название в честь работника мичиганской центральной железной дороги, которая связывала множество подобных отдаленных городков со стремительно растущим пересадочным центром в Чикаго. Судьба Гэйлорда определялась его топографией и климатом, идеальным для здешних миллионов гектаров леса. Леса обеспечивали развитие лесообрабатывающей промышленности. И первые поселенцы готовы были сражаться с климатом в обмен на щедрые запасы белой канадской сосны и твердой древесины. Но климат был суров, с температурами ниже нуля и бескрайними снежными озерами. Местные историки, ведущие хронологию тех мест начиная с 1856 года, сделали вывод, возможно, чтобы потрафить самим себе, что суровый климат наложил отпечаток на характер и душевные качества местных жителей. «Тот факт, что первые поселенцы Северного Мичигана сталкивались с гораздо более серьезными трудностями, обеспечивая себя жилищем и всем необходимым, развило в них ту степень агрессивной энергии, что стала местной отличительной чертой… сформировав великолепный тип настоящего мужчины и настоящей женщины – самодостаточных, сильных, целеустремленных, предприимчивых и добродетельных». К тому времени, когда Клод-старший и Мэйбл стали родителями – их дочь Кэтрин родилась в 1910 году, а малыш Клод-младший в 1916 году, – первые поселенцы давно покинули эти места. Границы города и местные отрасли производства были определены: Гэйлорд славился своим сельским хозяйством и лесозаготовками, а также легкой промышленностью. По мере расширения сети железных дорог Гэйлорд оказался на пересечении ключевых линий. Он стал главным городом округа. На Мейн-стрит начали открываться банки и компании, а население города росло и селилось вокруг них. И все же Гэйлорд оставался скорее деревней, чем городом, отличаясь своим подходом к решению дел: десять бочек, лесовозные сани, мощные колеса для транспортировки древесины.

Биографии гениев часто начинаются с историй о слишком требовательных родителях. Можно вспомнить отца Бетховена, пытавшегося сделать из сына чудо-ребенка. Или отца Джона Стюарта Милля, заставлявшего своего сына учить греческий уже с трех лет. Или отца Норберта Винера…Гэйлорд был местом, где буквально каждое событие становилось темой для обсуждения. Вот некоторые заголовки и выдержки из окружной газеты: «Девушка из Висконсина убила волка шваброй», «Женщина, курившая сигарету на Мидвей, привлекла внимание, и далеко не всем понравилось это зрелище», «Дровосек умер от апоплексического удара», «Верн Мэтте потерял палец», «Собираем всех желающих обсудить свойства артишока». А как-то в сентябре в газете напечатали поэму длиной в целую заметку, посвященную наступлению дивной осенней поры: озёра днем, как голубые зеркала, и «блики серебра» ночью, а начищенная до блеска луна такая яркая, что может осветить печатную страницу. Клоду было три года, когда открылась местная закусочная под названием «Шугар Боул» – еще один заголовок местной газеты. Вот что сообщалось в статье: «Первая фирма на Мейн-стрит, которая установила наружную светящуюся вывеску. В те дни Мейн-стрит была такой темной, что однажды группа “Вилладж Бэнд” дала концерт после наступления темноты, играя под этой вывеской».

Биографии гениев часто начинаются с историй о слишком требовательных родителях. Можно вспомнить отца Бетховена, пытавшегося сделать из сына чудо-ребенка. Или отца Джона Стюарта Милля, заставлявшего своего сына учить греческий уже с трех лет. Или отца Норберта Винера, заявившего на весь мир, что, имея достаточно времени и придерживаясь строгой дисциплины, он может сделать гения даже из метлы. «Норберт всегда чувствовал себя так, словно он и есть эта метла», – отмечал впоследствии его современник. В сравнении с этим детство Шеннона было самым обыкновенным. Не было никаких упоминаний о том, что в детские годы Клод подвергался излишнему давлению со стороны родителей. И если он и демонстрировал какие-то признаки раннего развития, то не столь заметные, чтобы о них писать или упоминать в местной прессе. На самом деле гордостью семьи была его старшая сестра: она с отличием окончила школу, в совершенстве овладела игрой на фортепьяно и забрасывала своего брата математическими задачками, которые придумывала сама. Она также считалась «одной из самых популярных девушек Гэйлорда». «Она была образцовой ученицей, и я за ней не поспевал», – признавался Шеннон. Годы спустя он высказал предположение, что, возможно, некоторая детская ревность спровоцировала его изначальный интерес к математике: заметная увлеченность его старшей сестры цифрами вдохновила и его. В ранние школьные годы Клод тоже добивался успехов. В 1923 году в возрасте семи лет он выиграл конкурс по сочинению для третьеклассников в честь Дня благодарения. Его сочинение называлось «Бедный мальчик»: «Жил-был бедный мальчик, который думал, что у него никогда не будет ужина в День благодарения, потому что он думал, что все его друзья забыли о нем. Но даже если они и забыли о нем, один человек не забыл, потому что он решил сделать сюрприз для маленького мальчика ранним утром в День благодарения. Итак, рано утром, когда он проснулся в День благодарения, он обнаружил у двери корзину с разными вкусностями. Там было так много разной вкусной еды, и он так радовался весь день и никогда не забывал этого доброго человека». Клод играл на альтгорне и участвовал в школьных музыкальных спектаклях. Пятьдесят девять лет спустя он все еще помнил имена своих одноклассников. Вот что он написал учителю, который у него был в четвертом классе: «Спустя полвека в памяти всплывают некоторые имена: Кенни Сиссон, Джимми Нельсон, Ричард Корк, Лайл Титер (который покончил собой), Сэм Куа, Рей Стоддард, Мэри Глазго, Джон Криске, Уиллард Томас (толстячок), Хелен Роджерс (толстушка), Кэтлин Аллен (умная девочка), Хелен Маккиннон (красивая девочка), Мэри Фитцпатрик и, конечно, Родни Хатчинс». Он держал в руках копию черно-белого снимка четвертого класса 1924-25 гг., столь уменьшенную при копировании, что понадобилась лупа, чтобы рассмотреть лица детей и его собственное лицо восьмилетнего мальчика. Худой и застенчивый, даже в те годы; внимательный взгляд. Он также вспомнил, конечно же, из собственного опыта, что «мальчики в тех классах обычно влюблялись наивной подростковой любовью в своих симпатичных учительниц». Вспоминая о своих годах учебы теперь уже с позиций умудренного опытом человека, Шеннон отмечал, что его интерес к математике, помимо детского соперничества, объяснялся очень просто: она легко давалась ему. «Я думаю, что человека обычно привлекает то занятие, с которым он легко справляется», – признавался Шеннон. В старших классах Клод проучился три года; он окончил школу на год раньше всех остальных детей на снимке. Но при этом он не был лучшим учеником в классе. Когда в 1932 году в местной газете назвали трех учеников – круглых отличников из его школы, Шеннона среди них не было. Он обожал науку и не любил факты. Или, точнее, не любил те факты, которые он не мог подвести под общее правило и обобщить их. Так, например, он с трудом выносил химию. «[Она] всегда казалась мне немного скучной, – писал он своему учителю годы спустя, – слишком много изолированных фактов и слишком мало общих принципов, на мой вкус».

Его ранние таланты проявлялись и в области механики, и в точных науках. Клод мог часами конструировать руль модели самолета, или пропеллерный вал, или игрушечную лодку. Все сломанные в Гэйлорде радиоприемники, похоже, проходили через его руки. 17 апреля 1930 года тринадцатилетний Клод участвовал в слете бойскаутов и занял «первое место в конкурсе на подачу сигналов». Целью конкурса было передать сообщение по принципу азбуки Морзе ярким сигнальным флагом (красный цвет лучше всего заметен на фоне неба) на длинном шесте из орешника. И ни один скаут в округе не «говорил» так быстро и точно, как Клод. Посредственным сигнальщикам требовались паузы, чтобы подумать. Самые лучшие, и среди них Клод, действовали, как автоматы. Движение флагом вправо означало точку, влево – тире. Аналогично принципу действия телеграфа, точки и тире создавали «разрывы» в воображаемом электрическом токе и складывались в слова. Шеннон был человеком-телеграфом.

Аналогично принципу действия телеграфа, точки и тире создавали «разрывы» в воображаемом электрическом токе и складывались в слова. Шеннон был человеком-телеграфом.В их семье эти таланты передавались по наследству – ну, может быть, через поколение. Похоже, Клод пошел в своего деда, Дэвида Шеннона-младшего, который мог похвастаться личным патентом под номером 407,130 на ряд усовершенствований для стиральной машины, в том числе поршня и клапанов для сброса «грязи, осадка и мусора». Дэвид Шеннон умер в 1910 году, за шесть лет до рождения своего внука. Но для Клода-младшего, с его тягой к механике, наличие в семье сертифицированного изобретателя было предметом особой гордости. И внук унаследовал дедовскую страсть мастерить. «Еще мальчиком я сконструировал много вещей с механической начинкой, – вспоминал он. – Конструкторы и электрическое оборудование, радиоприемники и все в таком роде. Я помню, что у меня была радиоуправляемая лодка». Соседка Клода Ширли Хатчинс Джидден в интервью «Отсего Херальд Таймс» высказала мнение, что Шеннон и ее брат, Родни Хатчинс, были двумя конспираторами. «Они с моим братом всегда были чем-то заняты – все их проекты были безопасными, но очень изобретательными». В другом интервью она сообщила: «Клод был мозгом, а Родни – зачинщиком». Один их эксперимент был особенным: самодельное подъемное устройство, которое двое мальчиков собрали в сарае Хатчинсов. Ширли была «подопытным кроликом», первой, кто прокатился на подъемнике. И это, несомненно, красноречиво говорит о качестве работы мальчиков (или об удаче женщины), раз она вспомнила об этой истории даже семь десятилетий спустя. Это было одним из их многочисленных хитроумных изобретений, включая вагонетку во дворе Хатчинсов и личный проволочный телеграф. «Они постоянно что-то замышляли», – вспоминала Джидден.

Совсем не удивительно, что Клод боготворил Томаса Эдисона. И все же сходство между ним и Эдисоном было не просто случайностью: у них был общий предок – Джон Огден, пуританин каменотес, который покинул родной Ланкашир (Англия) и пересек Атлантику, чтобы строить зерновые мельницы и плотины. Вместе со своим братом Огден воздвиг первую постоянную церковь на Манхэттене, в трех километрах от того места, где три века спустя его потомок Клод Шеннон заложит основы века информации. Постройка сооружения была завершена к весне 1644 года – готическая церковь с двумя остроконечными башнями на южной оконечности острова, укрепленная стеной голландской крепости. Деревянная черепица на крыше означала, что время и дожди превратят ее в подобие дорогой синевато-серой шиферной плитки. Говорят, что Огден, который продумал все детали постройки, от фундамента до розы ветров, был сухопарым мужчиной с орлиным носом и упрямым, как кремень. Он был одним из строителей «нового мира». «Большинство из нас, – замечал Клод, – менее требовательны, чем можно предположить, в выборе своих идолов: из несметной армии героев мы выбираем тех, кто уже напоминает нам нас самих». Возможно, именно так и случилось с Клодом и его дальним родственником Эдисоном – пусть даже Шеннон обнаружил эту связь спустя годы после отъезда из Мичигана. Счастливчики те, кто знает, что их идол принадлежит их собственной семье, а Клод был именно таким счастливчиком.

2. Энн-Арбор

«Отлично» по математике, естествознанию и латыни, «хорошо» по остальным предметам: шестнадцатилетний выпускник средней школы отправил свой аттестат в Мичиганский университет, заполнив также трехстраничную форму заявления, в которой по ходу исправлял орфографические ошибки. Зарабатывали ли вы деньги в процессе обучения в средней школе? Да. Каким образом? Разнося газеты и доставляя телеграммы. В тот год, когда он подал документы в Мичиганский университет, сестра Клода окончила его. Юношу приняли. Город Энн-Арбор казался ему в те годы центром притяжения всего рода людского.Энн-Арбор расположен в трехстах километрах к юго-востоку от Гэйлорда. Город с крутыми холмами и долинами, расположенными на глинистых берегах мелководной и неспешно текущей реки Гурон. Река определила судьбу Энн-Арбора, превратив его в фабричный город: берега реки буквально испещрены лесопилками и мукомольнями, которые формируют экономику края. Поток эмигрантов хлынул сюда в основном из Германии, но также из Греции, Италии, России и Польши. Этнические связи становились глубже, а церкви усиливали свое влияние за счет новых прихожан. К началу двадцатого века половина населения Энн-Арбора была либо иностранцами, либо рожденными в семьях иммигрантов.

И все равно время для Шеннона было удачным. Окажись он там на десять или двадцать лет раньше, он не извлек бы той выгоды, которую получил благодаря трансформации и реорганизации университетской инженерной программы.Эти люди подпитывали город неуемным оптимизмом. На пороге нового столетия, которое принесет испытания Великой депрессии и двух мировых войн, в газете «Энн-Арбор Аргус Демократ» в 1901 году вышла статья, в которой смело заявлялось о том, что «наступающий век, без всяких сомнений, должен стать самым богатым и самым лучшим в истории человечества». После случившегося в октябре 1929 года краха фондовой биржи газета «Энн-Арбор Дэйли Ньюс» публиковала данные о краткосрочном росте биржевого курса, вместо того чтобы сообщать об оглушительных падениях. Даже в декабре 1929 года – после того, как разом испарилось состояние размером в более чем 30 миллиардов долларов, банки требовали возврата займов, а промышленное производство остановилось – мэр Энн-Арбора, Эдвард Стэблер, оставался неизменно жизнерадостным, уверяя местных жителей, что экономика восстановится и город переживет бурю. На президентских выборах 1932 года Энн-Арбор проигнорировал весь штат Мичиган. Франклин Рузвельт победил с подавляющим большинством голосов в Мичигане и еще в сорока одном американском штате. Но Энн-Арбор оставался непоколебимо верным Герберту Гуверу. Передовицы «Дэйли Ньюс» обещали скорое восстановление экономики и убеждали избирателей не возлагать вину за экономические проблемы на президента Гувера. Его коллеги – республиканцы не покидали местные конторы в Энн-Арборе – одном из немногих мест, где последователи президента принесли больше пользы, чем вреда. Мичиганский университет также впитал спокойную уверенность города. «Я ни капли не унываю, – заявил президент университета А. Г. Рутвен в 1931 году. – Должен признать, что сокращение наших финансовых ресурсов позволило мне внести некоторые организационные изменения, которые, на мой взгляд, принесут в будущем пользу». Но к тому времени, когда Клод Шеннон прибыл в университет осенью 1932 года, этот неуклонный позитивный настрой иссяк. Финансовый крах заставил Мичиганский университет – крупнейшего работодателя Энн-Арбора и его экономический двигатель – сократить число студентов, остановить строительство новых корпусов и урезать зарплаты на 10 процентов.

И все равно время для Шеннона было удачным. Окажись он там на десять или двадцать лет раньше, он не извлек бы той выгоды, которую получил благодаря трансформации и реорганизации университетской инженерной программы, происходившему в самом начале двадцатого столетия. Под руководством декана Мортимера Кули, необычайно предприимчивого университетского администратора, в колледже инженерного дела «численность учащихся… выросла с 30 человек до 2000 и выше. Если раньше на факультете три преподавателя читали несколько курсов, то теперь здесь работало свыше 160 профессоров и преподавателей, ведущих сотни курсов. А временное помещение площадью 1720 квадратных футов заменили отлично оборудованные корпуса общей площадью более 500 000 квадратных футов». Количество студентов, обучавшихся инженерному делу, превышало даже число студентов на медицинском и юридическом факультетах. Когда их численность уже грозила превысить численность студентов самой крупной университетской школы, колледжа литературы, декан Кули заметно обрадовался и со своей характерной усмешкой воскликнул (обращаясь к профессору Харви Голдингу): «Ей-богу, Голдинг, мы их обойдем!» Современный, повидавший мир и политически подкованный, Кули впервые попал в Мичиганский университет, будучи действующим офицером морского флота. Он был назначен профессором, ведущим курс морской инженерии и крупного судостроительства. Спустя четыре года командование флота разрешило ему выйти в отставку, а руководство университета предложило подходящую профессорскую должность. В 1895 году тогдашнему декану школы инженерного дела, Чарльзу Грину, поставили задачу подготовить план нового корпуса с учетом роста численности студентов школы. Просьба Грина выделить 50 000 долларов на постройку маленького U-образного здания была выполнена. Он умер, так и не успев довести до конца строительство, а на его место заступил декан Кули. Когда его попросили оценить планы и финансовые потребности, заявленные его предшественником, Кули заявил: «Джентльмены, если бы вы только могли увидеть другие колледжи инженерного дела, с которыми мы вынуждены конкурировать, вы бы, ни на секунду не задумываясь, выделили нам четверть миллиона долларов». Было что-то в сдержанной уверенности Кули, что повлияло на настрой совета директоров, и его просьба была тут же выполнена. Открывшаяся в университете в 1913 году публичная выставка продемонстрировала все выгоды такого проекта, превратив учебное заведение в некое подобие всемирной выставки-ярмарки. В те дни десять тысяч человек пришли, чтобы своими глазами увидеть новые здания и познакомиться с последними чудесами технологии. Инженеры-электромеханики отправляли сообщения с помощью примитивной беспроводной системы. Инженеры-механики «удивляли своих гостей, распиливая дерево кусочком бумаги, вращавшимся со скоростью 20 000 оборотов в минуту, замораживая цветы в сжиженном воздухе и демонстрируя бутылку, установленную на двух узких проволоках, из которой постоянным потоком текла вода – тайна, понятная лишь немногим». Завершали демонстрацию две полноценные торпеды, две большие пушки и «электрическая железная дорога с системой блокировки». «Для среднестатистического студента, как и для обычного посетителя выставки, инженерный уголок кампуса приготовил тайны не менее увлекательные, чем самые запутанные секреты уголка медицинской школы», – отметил один журналист. Проект Кули по расширению инженерного колледжа изменил и всю университетскую образовательную программу в целом. За восемь лет до рождения Шеннона в колледже появились курсы по теории беспроводного телеграфа и телефонии, с учетом растущей коммерческой потребности в инженерах, владеющих знаниями беспроводной передачи данных. Возрастающий интерес к инженерии как предмету начал привлекать внимание деканов других факультетов университета, и тогда границы научных дисциплин стали размытыми. К тому времени, когда Шеннон начал учиться, выбрав одновременно две специальности – математику и инженерное дело, – две эти учебные программы в основном слились в одну. Это привлекало Шеннона, который признавался позднее, что выбор им двух направлений не был продиктован желанием сделать успешную карьеру. Это была просто юношеская неуверенность. «На самом деле я не понимал, что мне нравится больше», – вспоминал он. Получить два диплома вместо одного не былодля него особо обременительно: «Это было довольно просто, потому что большая часть учебной программы совпадала. Думаю, что для получения ученой степени в той и другой области нужно было пройти два дополнительных курса и какую-то летнюю школу», – говорил Шеннон. Обучение в университете развило в нем вкус к инженерии связи, которая, как оказалось, была ему «особенно по нраву» за то, что сочетала в себе теорию и практику – это была «самая математическая… из всех инженерных наук». И хотя получение двух специальностей сразу было довольно распространенным явлением, свойственная Шеннону нерешительность, которую он так и не перерос, станет ключевой в его последующей работе. Тот, кто собирался строить здания, наверно, был бы рад получить одну специальность в области инженерного дела. Тот, кого больше привлекала теория, мог довольствоваться изучением одной лишь математики. Шеннон, имевший склонность к математике и к механике, не мог принять решения, но в результате получил образование в двух областях знаний. И это в итоге определит его дальнейший успех.

Он стал членом радиоклуба, математического клуба и даже присоединился к местной команде по спортивной гимнастике. В то время он был лидером в двух направлениях. Первое – это его работа секретарем математического клуба. «Характерной особенностью всех собраний клуба, – отмечалось в одном журнале, – был список математических задач, прикрепленный к доске, который обсуждался в неформальной беседе по окончании основной программы. Демонстрация математических инструментов, которыми оперировала кафедра, представляла собой отдельную интересную программу». Второй момент – это та новость, которую газета его родного города посчитала достаточно важной, чтобы разместить у себя: «Клоду Шеннону присвоен чин сержанта в тренировочном лагере для резервистов Мичиганского университета». В инженерных корпусах, где Клод проводил основное время, его однокурсники испытывали силу ударопрочного ветрового стекла, работали над тем, как приглушить звук двигателей молочных сепараторов, спускали на воду в условиях учебной аудитории модели боевых кораблей. Но реальная жизнь кампуса происходила вне стен учебных классов.

Обучение в университете развило в нем вкус к инженерии связи, которая, как оказалось, была ему «особенно по нраву» за то, что сочетала в себе теорию и практику – это была «самая математическая… из всех инженерных наук».Весной 1934 года, на втором году учебы Клода, один на удивление необщительный редактор местной студенческой газеты заполучил чей-то альманах комедийных историй и превратил его в необычное описание студенческой жизни, о которой рассказывает пациент, сбежавший из психиатрической лечебницы, убежденный в том, что он антрополог:

Завтрак в столовой: Истории о вечеринках прошедших выходных приобретают фундаментальную похожесть… «Мы ходили _____________(в данс-холл, ночной клуб, на квартиру или в братство) и выпили _________ виски с содовой, _______ пива и ________ рюмок ________. После вечеринки __________ почувствовал себя плохо, и ___________ пришлось тащить его всю дорогу от ___________ до __________».

Кто-то проливает стакан апельсинового сока студентке на колени, и все смеются минут пять, пока не забудут, о чем смеялись, и потом снова замолкают. «Сейчас очень тихо… Посмеявшись, все словно обессилели». Завтрак в одиннадцать часов заставляет всех разойтись, и они проводят остаток утра в шумном веселье. О заметных личностях кампуса обычно рассказывалось в виде серии легких шутливых историй, но весной 1934 года в повествовании появился ядовитый оттенок. Например, «звезда трека», которая каждую ночь «откручивает свои ноги (они как-то хитро приделаны к его телу) и ставит их в шкаф из стекла и золота, чтобы все любовались». Студент-политик, «шествующий по Стейт-стрит в окружении семи своих холуев, хорошо защищенный от любых нападок или хулы». Редактор газеты, «с тоской бьющий по клавишам печатной машинки в своем тесном кабинетике, пытаясь замаскировать тот факт, что ему нечего маскировать».

Какой бы ни была истинная причина, Клод проводил все последующие учебные каникулы в доме у своего дяди. С матерью они почти не общались до конца его жизни.Клод же, в отличие от всех этих звезд, был незаметным студентом. Но с редактором его связывало нечто общее: скрытое в глубине души подозрение, что они окружены ожившими машинами, со съемными частями и прочим, с их приземленными и забавными движениями. Надо быть циником или инженером, чтобы найти В ЭТОМ «повод для смеха». Позднее подруга Клода вспоминала его смех: «Он смеялся короткими взрывами, как будто кашлял. Складывалось ощущение, словно он не знал, как веселиться». Это было его собственное забавное движение диафрагмой и горлом. Весной на втором году обучения Шеннона в университете его отец умер от инсульта в возрасте семидесяти одного года. На протяжении пятнадцати месяцев Клод-старший сражался с болезнями и не покидал дома, но возраст нагнал его. В те дни в знак траура Гэйлорд закрыл все свои заведения. Церемония прощания прошла в доме Шеннонов в два часа дня во вторник. Несущие гроб товарищи Клода-старшего по работе были уважаемыми в городе людьми. В среду Клод уже вернулся в университет. Вскоре после смерти отца отношения Клода и его матери как-то разладились. Его сестра выросла и покинула дом, отец лежал в земле, а Клод с Мэйбл впервые оказались наедине друг с другом. Закончилось все плачевно. Как бы абсурдно это ни звучало, но разлад спровоцировала тарелка с печеньем: Мэйбл припрятала хорошее печенье для гостей, а сыну оставила подгоревшее. Какой бы ни была истинная причина, Клод проводил все последующие учебные каникулы в доме у своего дяди. С матерью они почти не общались до конца его жизни.

За годы учебы он достаточно себя зарекомендовал, чтобы на старших курсах быть принятым в члены студенческого братства «Фи-Каппа-Фи» и «Сигма-Кси». Весной 1934 года в возрасте семнадцати лет Клод Шеннон отличился первой публикацией, размещенной на с. 191 «Американского математического ежемесячника». Он нашел решение математической задачи, которая попала в раздел «Задачи и решения». Редакторы данного раздела приветствовали задачи, которые считали новыми «и инструменты для решения которых не превышали уровень сложности для студента-второкурсника математического колледжа». Задача, которую Шеннон решил, появилась в журнале накануне осенью: Е58 [1933, 491] Предложено Р. М. Саттоном, Хаверфорд колледж. В следующем примере с многозначными числами каждая цифра заменена кодовой буквой. При этом дано, что Y не равен нулю, и нужно решить задачу и доказать, что это единственное решение.

Проведя трудоемкую работу, Шеннон получил именно тот результат, который и был представлен в конце журнала. В его шестишаговом решении этой задачи не было ничего из ряда вон выходящего, если не считать того факта, что решение существовало в принципе. Можно сказать, что его детское увлечение разгадыванием шифров начало приносить ему дивиденды во взрослом возрасте.

Можно сказать, что его детское увлечение разгадыванием шифров начало приносить ему дивиденды во взрослом возрасте.Вдохновленный, вероятно, своим первым успехом, Шеннон снова прислал решение очередной задачи, и в очередной раз его опубликовали в ежемесячнике в январе 1935 года, в виде ответа на следующую задачу: Е100 [1934, 390]. Предложено Г. Р. Ливингстоном, Государственный педагогический колледж, Сан-Диего, Калифорния. Дано два концентрических круга, проведите параллельные хорды во внешнем круге, чтобы они касались внутреннего круга, пользуясь только циркулем и определив концы хорд и точки их соприкосновения с внутренним кругом». Какими бы скромными ни казались эти ранние достижения, они дают нам некоторое представление о процессе образования Клода Шеннона и по ним мы можем сделать вывод, что, будучи студентом, он понимал всю важность появления на профессиональном публичном форуме – это заставит обратить на него внимание математиков его возраста, а также коллег постарше. Тот факт, что он читал такой журнал, уже свидетельствует о его более чем нерядовом интересе к академическим наукам, а решения предложенных задач выдают незаурядный талант. Но помимо всего прочего первые его публикации также выявили растущие амбиции Клода: во время учебы он находил время изучать эти проблемы, искать решения и готовить для публикации. Это говорит о том, что он уже тогда видел для себя какое-то иное занятие, чем семейный мебельный бизнес. Иное занятие начнется, причем на полном серьезе, с отпечатанной на машинке открытки, прикрепленной к доске объявлений на инженерном факультете. В ней было приглашение отправиться на восток и помочь с созданием механического мозга. Шеннон заметил это объявление весной 1936 года, в те дни, когда раздумывал над тем, что будет после того, как он завершит свое обучение в университете. Новая работа – студент магистратуры и ассистент по работе над дифференциальным анализатором в Массачусетском технологическом институте – идеально подходила молодому человеку, который находил одинаковое удовольствие в формулах и конструировании, в обдумывании и созидании. «Я много трудился, чтобы получить эту работу, и мне это удалось. То был один из самых счастливых моментов в моей жизни», – вспоминал Шеннон позднее. Возможно, удача и сыграла свою роль, но решение принять вчерашнего студента также продемонстрировало проницательность человека, который определит всю последующую жизнь Шеннона и направление американской науки в целом – этим человеком был Вэнивар Буш.

3. Мозг размером с комнату

Если бы вам понадобилось определить истоки происхождения современных компьютерных систем, то следовало бы начать свои поиски именно отсюда: 1912 год, Уолнат-хилл, к северо-западу от Бостона, где нарядно одетый газонокосильщик с трудом поднимается вверх по склону лужайки, двигаясь за своей машинкой. Он остановился на минуту, чтобы попозировать для зернистого снимка, положив руки на руль, повернувшись и обратив взор на свои труды. Трава на снимке белого цвета, а его костюм-двойка и машинка – черного. Вы, конечно, мгновенно догадаетесь, что цель этой работы явно не забота о красоте газона: высокая трава не тронута, а на том месте в косилке, где должны быть ножи, находится пустая коробка, подвешенная между двух велосипедных колес. Это было первое неудачное изобретение студента старшего курса, и, хотя аппарат перемещался так, как нужно, он успел надоесть всем, кроме его двадцатидвухлетнего создателя. Внутри коробки висел маятник и диск, приводимый в движение черным велосипедным колесом. На диске располагались два ролика: один измерял вертикальное расстояние и двигал ручкой, другой измерял горизонтальное расстояние и подсовывал вниз накрученную на валик бумагу. Это была геодезическая машина, прибор, созданный для того, чтобы оставить без работы землемерные команды. Пользуясь старыми методами – в основном телескопами и тригонометрией, – три человека могли пройти четыре с половиной километра в день, и в конце дня у них были таблицы с данными, с помощью которых они готовили чертеж поперечного разреза пройденного ими участка земли. Студент-старшекурсник утверждал, что он, работая в одиночку, сможет увеличить производительность землемеров почти в три раза – и сделал это, перейдя сразу же к чертежу. Внутри этого самодельного «измерителя рельефа» был барабан, так точно воспроизводящий грунт в краске, что «если бы эта машина прошлась по крышке люка, то начертила бы каждую маленькую выпуклость на ее поверхности». За свое изобретение его создатель получил патент и одновременно степень бакалавра и магистра – и на этом все. Он безуспешно пытался продать хоть один экземпляр машины или даже лицензию на патент, но его официальные письма оставались без ответа, а личные встречи длились не дольше нескольких минут. И даже если, предположим, в момент его какой-то невероятной прозорливости он бы сказал: «Послушайте, через двадцать лет начинка этой газонокосилки станет частью самой мощной думающей машины, когда-либо созданной человеком», это бы прозвучало как тарабарщина. И, тем не менее, это было правдой. Человек в черном костюме – это Вэнивар Буш. На этом снимке он еще молод. Задиристый и постоянно куда-то спешащий, этот внук и правнук капитанов китобойных судов был так обременен своим сложно произносимым именем, что просил называть его «Ван» или даже «Джон». И хоть он, возможно, даже не мог вообразить себе подобного, этот двадцатидвухлетний изобретатель стал самым влиятельным ученым Америки. Он возглавил работу над созданием «мозга» размером с комнату. Он консультировал президентов. Ему пришлось координировать действия ученых страны во время Второй мировой войны, причем делал он это с той же бесцеремонностью, с которой когда-то задумал оставить без работы две трети сотрудников землеустроительных служб. Журнал Collier’s называл его «человеком, который способен выиграть или проиграть войну», a Time – «генералом физики». И не последним в списке его достижений можно назвать следующее: он был первым, кто оценил потенциал Клода Шеннона.«Предположим, – сказал Вэнивар Буш (теперь он уже был на двадцать лет старше, доктор технических наук и вице-президент МТИ), – яблоко падает с дерева». И хорошо, что он начал с примера из школьной программы по физике. Если говорить с точки зрения математических знаний, Буш был человеком средних способностей, «четвертого или пятого разряда», по его собственному признанию. Но у него от природы были золотые руки. Он был – как и Клод Шеннон, его самый великий студент – изобретателем-самоучкой с самых ранних лет. Большую часть своей взрослой жизни он посвятил созданию въедливых, неутомимых математических мозгов из дерева и металла, мозгов, которые в определенном смысле значительно превзошли его собственные. Вот на этом фоне, в конечном счете, и состоялся первый прорыв Шеннона. «На первый взгляд, – продолжал Вэнивар Буш, – ускорение этого яблока постоянно». Можно начертить его падение на доске за несколько секунд. «Но предположим, что мы хотим учесть сопротивление воздуха при его падении. Это лишь добавляет нашему уравнению еще одну величину, при этом его решение перестает быть стандартным. И все же мы можем легко сделать это с помощью машины. Для этого нам нужно просто соединить элементы, электрические или механические устройства, которые представляют величины данного уравнения, и понаблюдать за тем, как машина решает его». Почему для решения задачи с яблоком, падающим в физическом вакууме, нужна лишь бумага и карандаш, а в случае с яблоком, пролетевшим по воздуху в реальном мире, требуются решения, выполненные специальными устройствами? Оба падения, как отметил Буш, могут быть отражены в дифференциальных уравнениях – уравнениях на уровне математического анализа, которые означают постоянное изменение. Поэтому для начала представьте яблоко, падающее на голову, скажем, Исаака Ньютона. (И это не совпадение, что человек, сформулировавший закон всемирного тяготения, также изобрел математический анализ: без формул, учитывающих изменение во времени, не имеет смысла закон тяготения.) В вакууме яблоко падает на 9,8 метра в секунду быстрее с каждой секундой, пока не оглушит Ньютона.

Как далеко действует сила магнита? Насколько сильно массивное космическое тело искривляет пространство и время? Чтобы ответить на любой из этих вопросов, требуется решение дифференциального уравнения.А теперь сбросьте яблоко на голову Ньютона на открытом воздухе. Сила тяготения, конечно, не изменится. Но чем быстрее падает яблоко, тем сильнее сопротивление воздуха. Теперь ускорение яблока формируется одновременно разгоняющей его гравитацией и замедляющим его сопротивлением воздуха, что, в свою очередь, зависит от скорости яблока в каждый момент, которая изменяется с каждой долей секунды. Именно это и есть та задача, которая требует неординарного мышления. Как быстро может расти популяция животных? Сколько времени займет распад кучи радиоактивного урана? Как далеко действует сила магнита? Насколько сильно массивное космическое тело искривляет пространство и время? Чтобы ответить на любой из этих вопросов, требуется решить дифференциальное уравнение. Или вот еще вопрос, представляющий особый интерес для Буша и его коллег электроинженеров: какой должна быть максимально допустимая нагрузка на национальную электросеть? Учитывая те средства и усилия, которые были вложены для осуществления электрификации Америки, это был вопрос на много миллионов долларов. В 1920-е годы, рассуждал один из студентов Буша, передача электроэнергии из одного штата в другой была «чем-то вроде буксировки одной машины другой с помощью длинного резинового троса, натянутого до предела». В этих условиях любой инцидент, например короткое замыкание или неожиданная нагрузка на сеть, «порвала бы буксирующий трос». К 1926 году инженеры обнаружили формулы, которые могли предсказать этот момент надрыва. Подвох заключался в том, что решение этих уравнений предполагало долгую и кропотливую работу, не исключавшую ошибок. Выполнение вычислений вручную, составление вручную итоговых графиков, определение участка, отмеченного на графике, с помощью математического прибора, планиметра, а потом ввод значений в последующие формулы – все это означало, что свет будет мигать, а потом отключится задолго до того, как работа будет выполнена. Оказалось, что большинство дифференциальных уравнений полезного типа – яблоко, падающее в реальном мире, а не падающее яблоко, изображенное на доске, – представляли собой одинаково неразрешимую проблему. Эти задачи нельзя было решить с помощью формул или простого ввода данных, а лишь методом проб и ошибок или надеясь на интуицию или удачу. Чтобы решить их надежным способом – воспользоваться силой математического анализа для осуществления конкретных задач промышленности, таких как проблемы в передаче электроэнергии или в телефонных сетях, или вопросов современной физики, связанных с космическими лучами и элементарными частицами, – требовался интеллект иного порядка.

К тому времени, когда Буш и его студенты приступили к работе, ученые охотились за таким мозгом уже на протяжении двух поколений. Задолго до того, как понадобилось стабилизировать электрические сети, существовала гораздо более давняя проблема: предсказание морских приливов. Морякам знание времени прилива подсказывало, когда заходить в бухту, где рыбачить и даже когда готовить наступление. Если рыбаки на маленьких рыбачьих лодках могли полагаться на свои догадки и память, то железным, изрыгавшим пар кораблям девятнадцатого века требовалось что-то более точное. А какой точности можно добиться при простом наблюдении за отметками уровня прилива в ожидании нужного уровня? Простая модель безвоздушного мира Ньютона – Луна и Солнце каждый день в строго определенное время создают приливо-отливное течение – превращается в хаос, когда сталкивается с реалиями живого мира: особенностями береговой линии и морского дна. Для всевидящего ока Господа Бога существует закон приливов-отливов; с нашей земной точки зрения это лишь некоторые незначительные локальные соотношения. Но спустя полвека после Ньютона математики обнаружили, что наиболее хаотичные колебания – от биржевого курса до графика приливов – можно разбить на отрезки и представить в виде суммы гораздо более простых функций, волнообразных моделей, которые фактически повторяются. В анархии скрывался порядок. Или, скорее, анархия представала в виде десятков различных видов порядков, происходящих одновременно и перекрикивающих друг друга. Но как обнаружить систематичность в приливах? В 1876 году физик шотландско-ирландского происхождения с бородой волшебника, Уильям Томсон – позднее получивший дворянский титул барона Кельвина, по названию реки, которая протекала рядом с его лабораторией, – предложил сделать это с помощью машины. На выпускном экзамене в Кембридже профессор, задававший ему вопросы, наклонился к своему коллеге и прошептал: «Мы с вами годимся лишь на то, чтобы затачивать ему карандаши». Еще со времен учебы в школе Томсон взял себе в качестве личного девиза строки Александра Поупа: «Наука указует путь тебе, о, человек счастливый, измерь всю Землю, воздух взвесь, установи приливы». И хоть поэт, конечно же, имел в виду человечество в целом, но едва ли можно было винить Томсона за то, что он воспринял это, как личное обращение. Аппарат Томсона для решения задачи с приливами работал несколько иначе, чем газонокосилка Буша. Геодезическая машина считывала рельеф местности со всеми холмами и ямками и даже канализационными люками, а потом выдавала график. А в машине для предсказания приливов и отливов, изобретенной Томсоном и его братом, которую они окрестили волновым анализатором, график использовался в качестве ввода данных. Оператор стоял перед длинной открытой деревянной коробкой на восьми ножках, из которой торчала стальная указка и рукоятка. Правой рукой он держал указку и чертил график уровня воды, вводил месячные данные по максимальному уровню прилива и отлива, а левой равномерно прокручивал ручку, которая приводила в движение шестерни, спрятанные в коробке. Внутри машины одиннадцать маленьких рукояток вращались со своей скоростью, каждая из которых обособленно выполняла одну из многих простых функций, детально воспроизводя хаотичность приливо-отливных течений. В конце работы на измерительных приборах появлялись одиннадцать маленьких цифр – средний уровень воды, действие Луны, действие Солнца и так далее, – что в итоге складывалось в уравнение, способное «установить приливы». Все это в принципе можно было вымучить вручную в блокноте, но, как сказал Томсон, это был «расчет, столь методичный, что для его произведения нужно было создать машину». И это произошло. С формулой волны прибоя таблица приливов была теперь уже не просто отчетом о произошедшем, но прогнозом на будущее. Нарисуйте таблицу в виде графика, отправьте график в волновой анализатор и, наконец, воспользуйтесь полученными данными анализатора, чтобы испытать следующее изобретение Томсона – механический калькулятор размером со шкаф, состоящий из пятнадцати барабанов, который чертил ручкой и чернилами свой собственный график уровней приливов на будущий год. В 1876 году предсказатель приливов мог за четыре часа с высокой точностью начертить график на будущий год. К 1881 году это время составляло всего двадцать пять минут.

В 1876 году предсказатель приливов мог за четыре часа с точностью начертить график на будущий год. К 1 881 году это время составляло всего двадцать пять минут.Данное изобретение было вежливо принято и так же вежливо отодвинуто в сторону. Даже в 1881 году лишь для немногих практических задач допускали возможность решения с помощью механизма. Многим казалось разумнее продолжать платить конторским служащим, чем массово производить прибор с такой ограниченной областью применения. Возможно также, что коллег Томсона оскорбила мысль, что любой отрезок их работы может быть автоматизирован стой же легкостью, что и труд рабочего на фабрике. Но самое важное, что, несмотря на то, что Томсон задумывал по-настоящему многофункциональную думающую машину, ключевой ее компонент отсутствовал – до тех пор, пока мировая война не дала новый толчок к поиску. А теперь представьте, что в гавань с приливом заходит не корабль, а дредноут. Он покачивается на изменчивых волнах, готовый выпустить из своих орудий фугасный снаряд по движущейся цели, что расположена более чем в шестнадцати километрах за горизонтом. Представьте себе морское сражение между двумя вооруженными боевыми судами, которые до самого конца будут оставаться невидимыми друг для друга. На этом расстоянии длина волн, плотность воздуха на каждом уровне траектории снаряда, искривление земной поверхности и даже вращение земли во время полета снаряда определят в совокупности, ударит ли снаряд по воде или железу. Каждый из этих факторов формировал переменную величину опять же в дифференциальном уравнении. Морской бой такого радиуса действия был не просто перестрелкой, а математическим забегом (в котором наградой за второе место часто становилась могила на дне морском). В ходе самого крупного морского сражения Первой мировой войны, Ютландского сражения 1916 года, почти все корабли британского флота вступили в бой, имея орудия, которыми управляли люди. В итоге они поразили лишьтри процента целей, а потеряли свыше 6000 человек. Конечно же, с такими ставками в игре надежная думающая машина становилась ценным приобретением. Ганнибал Форд, инженер-механик из северной части штата Нью-Йорк, стал тем человеком, который обеспечил недостающую часть механизма Томсона. Он начинал с изучения внутреннего механизма наручных и настенных часов, а потом занялся печатными машинками. И если Томсон, будучи студентом, выбрал в качестве своего девиза героические строчки Александра Поупа, то страница Форда в ежегоднике Корнельского университета была отмечена более практичным лозунгом: «Я бы создал машину, которая бы производила любую старую вещь любым старым способом». Машина, которую он сконструировал к 1917 году, автоматизировала ключевую стадию в решении дифференциальных уравнений: она находила интегралы, или площадь участка под кривой линией (в том числе кривой траекториилетящего снаряда). Задолго до появления электроники все это можно было сделать механическим способом. В случае с интегратором Форда – благодарные американские моряки окрестили его «малыш Форд» – две шаровые опоры размещались на поверхности плоского вращающегося диска. Они могли свободно перемещаться по поверхности диска: чем дальше они уходили от центра диска, тем быстрее закручивались. Расстояние от центра соответствовало форме кривой в уравнении, а скорость закручивания означала ответ. Шаровые опоры проворачивали цилиндр, который приводил в движение весь остальной механизм машины и передавал ответ стрелкам посредством шестеренок и контрольно-измерительных приборов. Имея вводные данные, включая скорость и курс атакующего корабля и вражеского судна, «малыш Форд» определял дальность полета до цели, направление огня и время нахождения снаряда в воздухе. Эти параметры, в свою очередь, диктовали угол наклона орудий. Ганнибал Форд не был первым, кто задумался о подобной машине, но именно его изобретение одним из первых смогло надежно находить интегралы. Если не считать того, что тряска на корабле во время шторма или от разрывов летящих снарядов могла привести к тому, что шаровая опора соскальзывала с орбиты, и тогда вся команда возвращалась в те дни, когда на выручку приходила подзорная труба и интуиция. «Это было, – сказал Вэнивар Буш, – чудо точности и завершенности». Вскоре Буш будет работать одновременно с шестью такими машинами. Но он станет использовать их не для нахождения угла наклона орудий, а для определения форм атомов и структур небесных тел. Волновой анализатор Томсона, интегратор Форда и измеритель рельефа Буша – задуманные по отдельности друг от друга и для решения одной специфической задачи, эти машины объединяло одно ключевое свойство. Все они были работающими моделями физического мира – склона холма или падающего снаряда, – упрощенными до самой сути. Все они являлись в некотором смысле примитивными миниатюрами тех процессов, которые описывали. Другими словами, они были явными аналогами. Но только Вэнивар Буш сумел довести эту технологию до высочайшего уровня, создав аналоговый компьютер, универсальную машину, максимально соединившую в себе инструмент и мозг. И именно Клод Шеннон по гениальному стечению обстоятельств помог сделать его неактуальным. Впоследствии Буш признал своих предшественников в создании компьютера в лице Томсона и Форда. Но когда в середине 1920-х годов он впервые приступил к работе по поиску способа ужать электросеть Америки до размеров его лаборатории, он и не догадывался о прародителях своего аналогового компьютера. С чего же он начал? В определенном смысле он начинал с преподавания. Будучи уже изобретателем, Буш руководил молодыми инженерами в то время, когда факультет инженерного дела начал приобретать известность в масштабах страны. Попав в Кембридж, штат Массачусетс, он преподавал в аудитории, полной талантливых первокурсников в отутюженных брюках и с гладко зачесанными волосами, которые сидели ошеломленные, пока Буш уничтожал их чувство собственного достоинства. Он мог встать за кафедрой, поднять обыкновенный трубный ключ и предложить простую задачу: «Опишите этот предмет». Первокурсники, один за другим, по очереди получали свою порцию критики, и одно за другим каждое описание разбиралось на части: Буш демонстрировал, насколько каждое описание обтекаемо, так что его можно отнести к любому виду гаечных ключей, но не к этому ключу на столе. А заканчивал он прочтением точной и правильной заявки на выдачу патента: «Поворачивая муфту вправо или влево, прямая губка может сдвигаться либо ближе, либо дальше от фиксирующей губки, в зависимости от необходимости. Внутренняя грань прямой губки выполнена под прямым углом к ее стержню и также снабжена рядом зубцов, которые захватывают фиксирующую губку… Прямая губка может выдвигаться вперед, так что она располагается под наклоном к фиксирующей губке, чтобы ключ мог легко охватить трубу». И так далее. Смысл был в соблюдении точности. Целью Буша было заставить студентов пройти испытание, научившись описывать реальный мир (трубный ключ) столь точными терминами (заявка на патент), чтобы их можно было безошибочно понять. Дано: трубный ключ. Найди слова только для этого ключа, и ни для какого другого. Дано: слова. Распознай ключ. Это, учил Буш своих студентов, было началом инженерной науки.

Буш уничтожал их чувство собственного достоинства. Он мог встать за кафедрой, поднять обыкновенный трубный ключ и предложить простую задачу: «Опишите этот предмет».По той же самой причине – испытание в символизации мира – каждого инженера учили чертить. Оставьте чистые цифры для математиков: инженеры учатся математике, работая руками. «Человек учится использовать вычисления так же, как он учится пользоваться стамеской или напильником», – сказал в начале столетия один реформатор, который помог придать инженерному образованию практическую направленность. Математическая лаборатория того времени была «хорошо укомплектована глиной, картоном, проволокой, деревянными, металлическими и другими моделями и материалами», а также бумажной лентой, которая, наверное, была стара как Буш. В Бушевском МТИ математические и инженерные классы становились мастерскими по работе с металлом и деревом, а студенты, которые умели пользоваться планиметром и логарифмической линейкой, также должны были научиться паять и пилить. Здесь, возможно, скрыт источник постоянного беспокойства инженеров, «всегда испытывающих неуверенность там, где они приноравливаются», как выразился великий критик Пол Фасселл, «к начальнику или рабочему, процессу управления или производства, миру умственной работы или миру ручного труда». Но всегда существовало убеждение, что ручной труд – это и есть умственная работа, если только переводы сохранили точность высказывания. При условии соблюдения точности уравнение можно понять и решить в виде картинок и движения. Так же, как гаечный ключ можно описать правильными словами. Работая с механическими устройствами в процессе создания своих первых аналоговых компьютеров, Буш обнаружил, насколько глубоко постигаются принципы вычисления, если работаешь руками. «Он учился вычислению с помощью языка механики, – объяснял Буш, – странный подход, но ему он был понятен. То есть он понимал его не в каком-то формальном смысле; он понимал саму суть; чувствовал это каким-то внутренним чутьем». Эти жужжащие интеграторы и проворачивающиеся шестеренки машин Буша воплощали собой сам процесс вычисления. Подобно хорошим инженерам, они принимали чертежи в виде вводных данных и выдавали их в виде данных на выходе. Они могли появиться в любом месте, но нет ничего удивительного в том, что собрали эти машины на факультете инженерного дела. К 1924 году Буш и его студенты построили интегрирующую машину, которая по своим характеристикам превосходила машину Форда. К 1928 году в процессе поиска надежной вычислительной системы им удалось смоделировать 320 километров линий электропередач в помещении лаборатории площадью пятнадцать квадратных футов. В тот же год началась работа по созданию универсального аналогового компьютера: дифференциального анализатора.

«Это была устрашающая штуковина с валиками, шестеренками, ремнями и колесиками, вращающимися на дисках…»По завершении – на это ушло три года и 25 000 долларов – получился мозг размером с комнату, металлическая вычислительная машина, которая могла жужжать своими шестеренками, решая задачу дни и ночи напролет, пока не застопорится. На решение одной задачи – определить степень влияния космических лучей на магнитное поле земли – ушло тридцать недель. Но когда все было завершено, дифференциальный анализатор с помощью своей грубой силы решил уравнения столь сложные, что человеку браться за них было бессмысленно. Теперь лаборатория Буша имела в своем распоряжении вычислительный прибор, способный переходить от решения проблем промышленного масштаба к некоторым фундаментальным вопросам физики. «Это была устрашающая штуковина с валиками, шестеренками, ремнями и колесиками, вращающимися на дисках, – вспоминал физик из МТИ, который воспользовался помощью дифференциального анализатора, чтобы изучить поведение рассеянных электронов, – но она работала». Устройство представляло собой огромную деревянную рамку, закрытую решеткой, с вращающимися цилиндрами, напоминающую гигантскую 100-тонную игру в настольный футбол. На том конце аппарата, где вводились данные, были установлены шесть столов для чертежников. Там машина считывала уравнения, которые ей нужно было оценить. Совсем как в анализаторе Томсона, который считывал графики приливов. Операторы поворачивали рукоятки, а те, в свою очередь, направляли указатели над нарисованным вручную графиком уравнения, которое нужно было проанализировать. «Например, – было написано в одном из отчетов того времени, – при расчете рассеяния электронов на атоме необходимо снабдить машину данными по соотношению между потенциалом поля атома и расстоянием от центра атома». И тогда детали уравнения передавались внутренним валикам машины. Каждый валик соответствовал определенной переменной величине (току в линии электропередач или размеру атомного ядра). Чем больше была величина, тем быстрее крутился валик. А они, в свою очередь, приводили в движение интеграторы, сделанные по типу интеграторов Форда: плоский диск вращался на месте, а перпендикулярно диску располагалось интегрирующее колесо. Чем дальше от центра диска ставили колесо операторы, тем быстрее оно вращалось. Колесо было соединено еще с пятью интеграторами идентичной конструкции. На выходе быстро вращающиеся интегрирующие колеса направляли карандаш, который двигался вверх-вниз, в то время как под ним равномерно разматывалась бумажная лента. Целью был график, и нужный появлялся спустя несколько дней или даже месяцев вращений. Математика была безгранично сложной областью знаний. Но газонокосилка Вэнивара Буша могла бы узнать в этой вычислительной комнате своего далекого потомка. «Дифференциальный анализатор, – писал один научный историк, – все равно истолковывал математику посредством механических оборотов и все равно зависел от мастерски выполненных интеграторов в виде колеса и диска, продолжая выдавать ответы кривыми линиями». Уравнения и траектории подъема. Следовало признать, что компьютеры Буша очень сильно напоминали своего раннего предшественника, «измеритель рельефа». Это был компьютер, изобретенный задолго до прихода эпохи цифровой революции: машина, которая в буквальном смысле показывала уравнения в процессе решения задач. Когда машина демонстрировала уравнения, моделирующие атом, это был в полном смысле слова гигантский атом, а когда выдавала уравнения генерирования звезды – это была миниатюрная звезда. «Это аналоговая машина, – говорил Буш. – Когда перед человеком встает проблема, скажем, как еще не построенный мост будет качаться на порывистом ветру, он должен объединить механические или электрические элементы, которые будут вести себя в точности так, как мост, а именно будут укладываться в те же дифференциальные уравнения». Для физика или инженера две системы, которые удовлетворяют условиям одних и тех же уравнений, имеют определенную схожесть – или, по крайней мере, аналогию. И это, в конечном смысле, все, что означает наше слово «аналог». Часы с цифровой индикацией не имеют ничего общего с движением солнца по небосклону; аналоговые же часы – это напоминание о солнечных часах, когда тень отустановленного в центре круга шеста перемещалась по кругу. Компьютер трещал и гудел, быстро строча графики и разматывая бумагу. А когда он работал ночью, студенты Буша посменно дежурили рядом, контролируя натренированным ухом, не соскочило ли колесо со своей орбиты. По ночам, когда все шло гладко, они пытались не уснуть, сидя в гудящей комнате. Так прошло пять лет.

4. МТИ