Очерки теории искусства [Герман Александрович Недошивин] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

ГЕРМАН НЕДОШИВИН ОЧЕРКИ ТЕОРИИ ИСКУССТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИСКУССТВО" МОСКВА 1953От автора

Предлагаемые читателю «Очерки теории искусства» ни в какой мере не являются систематическим курсом марксистско-ленинской эстетики. Такой курс можно создать только усилиями целого коллектива. Цель настоящей книги гораздо скромнее — попытаться в кратком очерке охарактеризовать лишь некоторые проблемы эстетики. За последние годы появился ряд работ, посвященных вопросам марксистско-ленинской эстетики. Это немало облегчило задачу автора этих строк. Но все же многие и многие теоретические проблемы искусства остаются совсем или почти неразработанными. Вытекающие отсюда серьезные трудности для систематического изложения эстетики известны каждому, кто пробовал свои силы на этом поприще. И по сей день эстетика наша резко отстает от все возрастающих потребностей теоретического осмысления практики социалистической художественной культуры. В этом отставании виноваты только мы сами — философы и искусствоведы, занимающиеся вопросами эстетики. У нас есть все предпосылки для плодотворного развития теории искусства. В бессмертных трудах классиков марксизма-ленинизма содержится стройная система взглядов на искусство, составляющая незыблемую основу советской эстетики. Произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина являются для нас замечательной сокровищницей глубочайших теоретических положений по различным важнейшим проблемам искусства. Огромное значение для разработки вопросов теории искусства имеют документы Коммунистической партии, на всем протяжении истории Советской страны руководящей и направляющей развитие искусства по пути, определенному с единственно правильных позиций — научных позиций марксизма-ленинизма. Образцы глубокого теоретического анализа принципиальных проблем художественной культуры мы находим в работах выдающихся деятелей партии — М. И. Калинина, А. А. Жданова, Г. М. Маленкова, В. М. Молотова и других. Замечательный теоретический материал содержится в работах А. М. Горького, эстетическое наследие которого хотя и разрабатывается главным образом литературоведами, но, как показали дискуссии последних лет, не всегда с правильных теоретических позиций. Необходимо подчеркнуть также значение трудов видных пропагандистов марксизма, прежде всего Г. В. Плеханова, который, несмотря на ряд ошибок, содержащихся в его статьях по искусству, сыграл немалую положительную роль в разработке марксистской эстетики. Марксизм и в области эстетики опирается на весь положительный опыт развития передовой мысли прошлого. Традиции материалистических художественных взглядов, уходящие, с одной стороны, в эпоху античности, с другой — на Восток, в частности в Китай, изучены нами еще недостаточно. Даже высший этап в развитии материалистической эстетической мысли домарксова периода — эстетика русских революционных демократов — далеко не полностью изучена и освоена. А между тем стройная материалистическая теория искусства Белинского, Чернышевского, Добролюбова представляет для нас самое значительное и актуальное наследие во всей истории эстетической мысли домарксова периода. Сейчас начинается новый этап развития советской эстетики как науки, обусловленный бурным ростом советского искусства, новым обогащением его идейного содержания и формы. Труды классиков марксизма-ленинизма, документы Коммунистической партии учат нас глубоко и конкретно ставить проблемы искусства. Вооруженные марксистско-ленинской теорией, мы должны разработать вопросы специфики искусства и отдельных его видов, художественного мастерства, ряд проблем практики советского искусства в период подготовки перехода от социализма к коммунизму. Предыдущие годы в развитии нашей эстетической теории были временем формулирования самых общих проблем, общих исходных положений. Предлагаемая работа — одна из попыток подвести известные итоги пройденному за последние годы пути. Специальностью автора объясняется известная односторонность работы как в выборе проблем, так, особенно, и в выборе примеров. Будучи специалистом в области изобразительных искусств, он опирался на известный ему материал и не стремился казаться энциклопедистом. Думается, что сейчас одна из важнейших задач эстетики — решительно покончить с абстрактным логизированием, имевшим довольно широкое распространение среди нас, работников эстетики. В таком схоластическом логизировании анализ конкретных вопросов искусства подменялся начетническим «саморазвитием» мысли. Автор ныне ясно ощущает этот недостаток в некоторых частях своих старых работ по вопросам эстетики, и он старался при последней обработке текста преодолеть следы такого подхода к проблемам в «Очерках». Книга эта выросла из ряда лекционных курсов, которые читал автор в разных научных и учебных учреждениях столицы, начиная с 1946 года. Впрочем, далеко не все вопросы, излагавшиеся в этих курсах, вошли в «Очерки», и, наоборот, нечто новое появилось и в тексте по сравнению с читавшимися лекциями. Большую помощь в работе над этой книгой автор получил от коллектива научных работников и аспирантов Академии общественных наук при ЦК КПСС, а также от коллектива преподавателей, аспирантов и студентов искусствоведческого отделения Московского государственного университета. Без советов, без критики товарищей по работе эта книга не была бы закончена. Готовя «Очерки», автор все время думал об интересах аспирантов и студентов, в частности студентов - искусствоведов МГУ, работа с которыми уже ряд лет доставляет ему большую творческую радость. Их пытливая жажда знаний, их требование настоящей марксистско-ленинской теории искусства побуждали автора сделать эту попытку. Если она недостаточно удачна — в этом вина только пишущего эти строки. Но, быть может, этот опыт, один из первых в нашей литературе, поможет тем товарищам, которые будут дальше разрабатывать проблемы советской эстетики, в частности искусствоведческой молодежи. Если это хоть в какой-то мере так, автор будет считать свой труд не пропавшим даром.Г. Недошивин Москва. Январь 1953 года.

Искусство как форма отражения действительности

I.

Теорию какого-либо предмета уместно начинать с определения сущности самого предмета. Только дав общий ответ на вопрос о том, что такое искусство, возможно двигаться дальше в изучении важнейших сторон эстетической теории. Поэтому законно начать наши очерки с попытки охарактеризовать в основных контурах проблему сущности искусства. Определить, в чем сущность искусства, значит прежде всего определить его специфику, те его особенности, которые отличают его от других форм общественного сознания, хотя с ними у искусства есть, разумеется, общие черты, свойственные сознанию вообще. Все общественные явления имеют нечто общее. Но, как указывает И. В. Сталин, у общественных явлений, кроме этого общего, имеются свои специфические особенности, которые отличают их друг от друга и которые более всего важны для науки. Именно поэтому прежде всего требуется предпринять попытку указать на отличия искусства от других форм общественного сознания, на такие особенности, которые присущи именно искусству. Нам нет необходимости излагать бесчисленное множество самых различных определений искусства, которыми пестрит история эстетической мысли. Мы не ставим перед собой цели — углубляться в обозрение огромной эстетической литературы. Но если мы попытаемся разобраться в массе этих разнообразных формулировок, то увидим, что они в общем тяготеют к одному из двух полюсов. Или искусство рассматривается как одна из форм осознания человеком объективно существующей действительности, или в нем видят отражение (либо выражение) «духовных начал» — божества, «идеи», «субъекта» и т. п. Или за первичное принимается мир, реальная жизнь, а за вторичное — искусство, или искусство представляется самостоятельным, независимым от жизни. Нетрудно обнаружить связь этих двух групп определений сущности искусства с двумя основными направлениями в философии — материализмом и идеализмом. В первом случае, когда искусство, по существу, рассматривается как отражение объективной действительности, мы имеем дело с материалистическим утверждением первичности бытия и вторичности сознания. Идеалистическая эстетика пытается противопоставить объективно-научному истолкованию сущности искусства свои фантастические концепции о первичности духа перед материей, о независимости искусства от действительности. Уже из этого ясно, что подходить к определению сущности искусства можно, лишь опираясь на определенные общефилософские предпосылки. Если основной вопрос, разделивший философов на два лагеря, есть вопрос об отношении мышления к бытию, то основной вопрос эстетики как науки может быть сформулирован как вопрос об отношении искусства к действительности. В зависимости от ответа на этот вопрос, в конечном счете стоит разрешение и всех остальных вопросов эстетики. Это — фундамент, база, на которой строится все здание эстетической концепции. Если Гегель рассматривал искусство как одну из форм, ступеней саморазвития «абсолютного духа», то это явилось исходным пунктом всех пороков идеалистической эстетики философа прусской монархии. Великий русский демократ Чернышевский, предприняв разгром идеалистической эстетики Гегеля, начал с постановки вопроса об эстетических отношениях искусства к действительности и признал художественное творчество отражением жизни, создав на этой основе самую прогрессивную, самую цельную эстетическую концепцию материализма во всей домарксовой философии. Отвечая на основной вопрос эстетики с позиций марксизма-ленинизма, мы должны начать с попытки установить строго научный, материалистический взгляд на вопрос об отношении искусства к действительности. Искусство есть одна из форм общественного сознания, одна из специфических отраслей духовной жизни. В качестве таковой оно подчинено тем же общим законам, которым вообще подчиняется сознание общественного человека. Ниже мы подробнее ознакомимся с положением искусства в обществе и, в частности, попытаемся указать на место искусства в ряду надстроек, но уже сейчас необходимо подчеркнуть, что всегда, на всех этапах развития человечества — от первых шагов первобытно-общинного строя и до нашего времени — искусство было одной из форм отражения действительности сознанием общественного человека. Реальная действительность всегда является источником любых идей, которые возникают в обществе. Уже первобытные наскальные изображения животных представляют собой первые попытки осознания мира, воспроизведения наблюденных в действительности явлений. Весь многообразный мир искусства на всем протяжении его многовековой истории дает нам картину отражения объективной реальности, бытия человеческим сознанием, отражения, закрепленного, зафиксированного в художественных образах. Далеко не всегда, правда, это отражение есть на самом деле объективное отражение действительности. Так, средневековое искусство часто создавало изображения-символы, далекие от конкретного, реального облика вещей и явлений. Средневековая художественная теория пыталась обосновать этот отход искусства от жизни утверждением, что художник подражает не действительности, а «божественному» «архетипу». Но попытка теоретически противопоставить искусство реальности не означала того, что на практике средневековое искусство было независимо от действительности. На деле любое условное искусство представляет собой все же осознание мира, хотя и в фантастической, извращенной форме. Мистически-визионерское искусство Греко создает облики людей-призраков, существующих в каком-то причудливо смещенном пространстве. В этом искусстве, как в капле воды, отражается напряженная и сложная эпоха феодальной реакции. Конкретный анализ позволяет нам раскрыть земную основу даже самого далекого от реализма искусства. Это уродливое «...сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни...» В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее. К очень серьезным ошибкам приводит подмена тезиса, что всякое сознание есть отражение бытия, другим, что всякое сознание есть якобы правильное отражение бытия. Некоторые прогрессивные художественные критики за рубежом пытались обосновать и оправдать уродство формалистического искусства тем, что оно будто бы отражает уродливый, бесформенный и хаотический мир капитализма. Верно, конечно, что распад общественного сознания, выражающийся в формалистическом искусстве, отражает разложение общества, обострение его жесточайших антагонизмов. Но в какой-нибудь сюрреалистической картине, при всей нарочитой «достоверности» ее бредовых образов, разумеется, нет ни грана объективного отражения действительности. Формализм рождается, упадочным капиталистическим строем, но именно поэтому в нем и не содержится объективного отражения мира. Наличие таких превратных форм художественного отражения действительности, как сказано выше, имеет своим источником противоречия материальной жизни и не коренится в самой специфике искусства. Все дело в конкретных исторических условиях, в уродливом искажении сущности и задач искусства, диктуемом реакционным классовым интересом, который гипертрофирует, ставит с ног на голову, извращает какие-то стороны бесконечно сложного познания действительности. Марксизм-ленинизм учит, что объективная действительность познаваема, что сознание человека способно отражать с большей или меньшей глубиной существующую вне нас и помимо нас материю. «Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин», — подчеркивал В. И. Ленин это основное положение диалектико-материалистической гносеологии. Это общее положение применимо и к искусству. И искусство, подобно науке, представляет собой отражение действительности, в которой нет ничего, что принципиально не было бы доступно такому отражению. Весь мир является предметом искусства. Общественная жизнь и природа, любые события и явления, сложнейшие субъективные переживания человека составляют реальное содержание художественных произведений. Действительность, существующая помимо и вне сознания, служит для искусства источником его образов, материалом, без которого оно не может существовать. Сознание человека пусто, лишено содержания, пока оно не соприкасается с реальным миром при помощи опыта. Искусство лишается всякого содержания, коль скоро оно отрывается от действительности. Формализм — ярчайший тому пример. Абстрактные кубистические или супрематистские сочетания форм ни в малой мере не являются объективным воспроизведением форм реальной действительности, и это превращает их в совершенно пустую бессмыслицу, лишенную какой бы то ни было ценности, хотя, как мы указали выше, и это уродливое сознание возникает на определенной общественной почве. Иными словами, действительность, существующая вне нас и помимо нас, есть для искусства первичное, ее художественное осознание — вторичное. Искусство есть отражение действительности, отражение, более или менее объективно и полно воспроизводящее сущность, содержание, качества и свойства самой действительности. Эти общие предпосылки являются исходным пунктом для характеристики интересующей нас формы человеческого сознания — искусства.II.

Легче всего подойти к определению искусства в анализе его соотношения с другими видами общественного сознания. Человек может познавать действительность разными способами; искусство и наука являются двумя такими способами. Их сближает единство целей и предмета — и искусство и наука имеют своей задачей познание объективной реальности. В этом смысле наука и искусство представляют собой лишь различные формы осознания окружающего мира общественным человеком. Коллективизация может служить предметом изучения со стороны историка, и она может стать объектом художественного познания. В первом случае в результате мы будем иметь научное исследование, в другом, скажем, роман, как, например, «Поднятая целина» М. Шолохова. В обоих случаях предмет и цель познания будут, говоря в общей форме, одни и те же (разумеется, при наличии объективно-правдивого метода познания): раскрыть сущность событий, происходящих в советской деревне конца двадцатых — начала тридцатых годов. Различны будут, как мы увидим ниже, формы познания, а также в некоторых случаях и различные стороны явлений окажутся в центре внимания художника и ученого. Иногда научное изучение и художественное познание мира могут быть так тесно связаны друг с другом, что временами даже трудно уловить четкую грань между этими двумя формами осознания действительности. В эпоху Возрождения в Италии научное изучение человеческого тела — анатомия — и живопись шли рука об руку в теснейшем взаимодействии друг с другом. Леонардо да Винчи исследовал структуру человеческого тела как ученый, и трудно сказать, были ли эти его научные занятия подспорьем для его живописного творчества или, наоборот, его художнические штудии — подготовительными моментами к научным выводам. В истории русского пейзажа XVIII и начала XIX века немалую роль играла работа художников в различных географических экспедициях. Научное задание — делать «снимки местностей» — сливалось с художественными наблюдениями природы. Итак, наука и искусство объединяются единством предмета и цели познания. Но они суть различные формы познания. В чем же различие между ними? Мы можем исходить в нашей попытке определить сущность искусства из определения Белинского: «искусство есть ...мышление в образах». Согласно Белинскому искусство и наука равно познают действительность, но искусство познает действительность в образах, в то время как наука познает ее в понятиях. Разберемся в этом вопросе подробнее. Наука, начиная с наблюдений над отдельными фактами действительности, обобщает эти единичные наблюдения, открывает законы, управляющие теми или иными явлениями, и затем формулирует эти законы в понятиях, равно охватывающих все конкретные случаи, безразличных к случайным особенностям единичных явлений. Конкретный описательный материал имеет в науке первостепенное значение, он составляет обязательную базу обобщений, без которой научное понятие превращается в пустую абстракцию. Без огромного количества единичных фактов, которые, по словам И. П. Павлова, являются «воздухом ученого», невозможны никакие объективные выводы. Но самое описание конкретных фактов не составляет еще конечной цели науки. Историк, исследующий какой-нибудь темный, малоизученный период прошлого, добывает таким исследованием конкретный материал для дальнейших обобщений, в конечном счете для установления закономерностей исторического развития. Археолог, раскапывающий древнее городище, устанавливает конкретные единичные факты, составляющие, так сказать, первичные научные истины: он выясняет характер производства, образ жизни, формы утвари, оружия, одежды, жилья и т. д. Но подобные истины — мы называем их фактами — являются материалом для обобщения, создания общего вывода. Разумеется, для этого наука пользуется не только методом индукции, но и методом дедукции. Однако для нас сейчас важно выяснить соотношение единичных фактов и научного способа их обобщать. Задача науки — открытие и формулирование в общем виде объективных законов, управляющих явлениями. Знание этих законов затем оказывается исходным пунктом практической деятельности людей, а она, в свою очередь, вновь становится источником знаний. Так, например, знание законов наследственности дает в руки советскому сельскому хозяйству могучее орудие в практическом воздействии на природу, а практика сельского хозяйства питает дальнейший рост агробиологии. Обратимся теперь к искусству. В нем всегда результат познания выступает не в отвлеченной форме понятия, а в конкретно-чувственной форме образа. Какие бы обобщения ни содержались в художественном произведении, они всегда воплощаются в облике единичного факта, явления, лица. В литературных произведениях действуют конкретные люди, с ними происходят определенные события. Евгений Онегин — типичнейший образ для помещичьей России начала XIX века. Этот образ возник у Пушкина в итоге глубокого обобщения реальных фактов жизни. Но Онегин — определенный человек, со своей личной судьбой, переживающий такие события, которые характерны для эпохи, но все же представляют собой факты биографии именно этого человека. «Бурлаки» Репина — тоже плод глубокого познания жизни; в основе картины лежат серьезные обобщения. Но в картине художника живут и действуют конкретные люди — Канин, Ларька, отставной солдат, — идущие по определенному месту волжского берега, в определенное время жаркого летнего дня. Таким образом, обобщение действительности выступает в науке и искусстве в разных формах. Художник не формулирует в своем произведении законов. В самом деле. Возьмем ли мы картину, предположим, «Явление Христа народу» А. Иванова, скульптуру, скажем, «Давида» Микельанджело, литературное произведение, допустим, «Мать» А. М. Горького — всюду мы увидим изображение конкретных единичных образов: людей, действий, событий, фактов. Конечно, во всяком реалистическом произведении художник изображает все эти единичные явления в соответствии с их внутренним смыслом, с их сущностью. Художник-реалист умеет видеть и показывать типические события и характеры. Для ученого отдельные явления — материал, на основании которого он раскрывает законы, управляющие явлениями; для художника явление — это та плоть, в которой он только и может показать сущность. В художественном произведении, таким образом, не формулируются непосредственно законы явлений, искусство изображает закономерные явления, а стало быть, предполагает и познание законов действительности. Разумеется, границы между научным и художественным мышлением не абсолютны. В «Войне и мире» Льва Толстого десятки страниц являются изложением философско-исторических взглядов писателя и, строго говоря, принадлежат к сфере научно-философской, хотя они и вошли в ткань гениального художественного произведения. Знаменитое начало «Коммунистического манифеста» представляет собою могучий и яркий художественный образ. Ученый нередко пользуется художественно-образным способом выражения; художник, в особенности писатель, не менее часто обращается к чисто научным обобщениям. Идеалистическая эстетика не раз пыталась разорвать искусство и науку, противопоставить их друг другу не по форме, а по сущности. В художественном «созерцании» склонны были видеть более глубокое «знание» истины, чем в научном понятии, которое будто бы охватывает лишь «поверхность» явления. Так, реакционная «теория» символизма протаскивала идейку о том, что только с помощью художественного «символа» человек способен проникнуть в «тайну» вещей в себе, в то время как наука неспособна якобы дать подлинно глубокого знания. Но эта «теория» имела целью опорочить всякое познание объективной действительности, и научное и художественное. На самом деле различие науки и искусства относительно, оно есть различие форм познания объективной реальности. Одной из характернейших особенностей буржуазной эстетики является стремление оторвать искусство от других форм идеологии, принципиально противопоставить им искусство. Уже Кант видел суть прекрасного в том, чтобы оно нравилось нам без всякого понятия, и утверждал, что суждение вкуса не зависимо от какой бы то ни было примеси «материального интереса». Обособление «чисто эстетического» становится особенно настойчивым в эпоху упадка буржуазной эстетической мысли с конца XIX века. Некоторые историки искусства старались доказать, что собственно художественное мышление появилось лишь с эпохи Ренессанса, что в античности и в средние века искусство смешано с религией, наукой, этикой и т. д. и что «чистое суждение вкуса» начинается там, где искусство удовлетворяет обособившейся до конца потребности человека в прекрасном. На практике это приводило к самым уродливым утверждениям. Реакционная буржуазная «наука» пыталась доказать, что будто лишь тогда, когда искусство не несет в себе никаких познавательных моментов, когда оно не связано ни с какими моральными критериями, оно становится якобы в «подлинном смысле слова» искусством. Джотто — основоположник итальянского искусства Возрождения — превозносился за то, что в его творчестве якобы возникает замкнутая в себе эстетическая система, не нуждающаяся ни в каком ином суждении с точки зрения истины и добра. Игнорировались элементарные вещи: что Джотто один из первых открыл истинную трехмерную картину мира, что он дал глубоко этические образы, осуждающие предательство («Поцелуй Иуды»). «Пересмотр» классики понадобился, однако, реакционно-идеалистическому искусствознанию лишь для того, чтобы объявить апогеем искусства упадочный формализм, в самом деле «независимый» от истины и от всякого прогрессивного этического критерия. Джотто. Поцелуй Иуды.

Джотто. Поцелуй Иуды.

Формалистическое искусство провозгласило своей добродетелью отсутствие правдивости в отношении к действительной картине мира, и, торопясь «освятить» эту художественную ложь, буржуазные искусствоведы-формалисты решительно отвергают критерий правды в искусстве, единственный глубоко научный критерий. Формалистическое искусство, провозглашая принцип «по ту сторону добра и зла», делается в действительности апологетикой социальной несправедливости, ибо оно выступает с требованием не выносить правдивого суждения о мире, быть равнодушным к жизненной борьбе. Реакционно-буржуазное искусствоведение выдвигает категорическое требование — абсолютно разграничить этические и эстетические критерии. Так появляется в современном буржуазном искусстве проповедь аморальности, прекрасным объявляется безнравственное, декларируются «красота преступления» и «серая будничность добродетели». Формалистическое искусство пытается утверждать как эстетически ценное все безобразное, преступное, низменное, тем самым безнадежно стремясь оправдать все то, что является законом жизни в буржуазном обществе. Таковы глубоко земные корни тезиса об «эстетической суверенности» искусства. Американский сюрреализм, призывающий к «поэзии» подсознательного, темных звериных сторон человеческой души, представляет собой наглядный пример «искусства», окончательно разорвавшего с критериями истины и добра. Отвратительные фантасмагории сюрреалистов являются циническим отрицанием правды жизни и вместе с тем одним из самых гнусных орудий деморализации человека. Марксистско-ленинская эстетика исходит из основного тезиса диалектико-материалистической гносеологии о познаваемости мира. Действительность может познаваться человеком с разных ее сторон и в различных ее качествах. Но это разумеется, ни в какой мере не должно приводить к релятивизму, к сомнению о существовании объективной истины. В единстве предмета познания кроется основа внутреннего единства науки, искусства и этики. Все эти три формы идеологии направлены на то, чтобы отразить, осознать определенные стороны объективной действительности. Иногда полагают, что понятие о нравственном есть нечто только субъективное. Однако, как нам кажется, такая точка зрения глубоко ошибочна. Относительность нравственных суждений, конечно, отражает различие или даже противоположность классовых интересов. Но «добро» с точки зрения пролетариата и «добро» с точки зрения буржуазии — не просто два чисто субъективных «взгляда» на вещи. Первое является отражением, осмыслением того, что соответствует объективно необходимому ходу развития общества от капитализма к коммунизму, второе — этому прогрессивному движению в корне враждебно. То, что буржуазия провозгласила «нравственный» принцип — «человек человеку волк», — свидетельствует не о субъективности этических норм, а о попытке возвести аморальность буржуазных отношений в «вечный» нравственный догмат. Здесь уместно поставить вопрос о соотношении искусства и нравственности, эстетической и этической оценки. Аксиома, например, что русское искусство XIX века в лице его наиболее прогрессивных представителей никогда не отрывало понятия добра от понятия красоты и оба эти понятия от понятия истины. Само общественное призвание художника рассматривалось как нравственный долг перед народом. «Сейте разумное, доброе, вечное», — этот завет Некрасова был своего рода нравственным кредо русских художников-демократов. Но, может быть, это специфическая особенность только русского искусства второй половины XIX века, и мы не должны отсюда заключать о более общих связях искусства и нравственности. Ведь ставил же А. Бенуа вкупе со всей мирискуснической компанией в вину передвижникам их «общественные идеалы». Декаденты провозгласили принципиальную незаинтересованность в моральных оценках своего творчества. Они кичились своей внеморальностью, имморализмом, не дерзая еще, подобно современному экзистенсиализму, цинично декларировать свою враждебность морали, «моральность. Но здесь речь идет об упадочных, уродливых явлениях искусства. Если же взять передовые, значительные явления искусства, они всегда, прямо или косвенно, были прочно связаны с передовой моралью эпохи. Такое великое искусство, как искусство Возрождения, выдавалось буржуазными искусствоведами за искусство имморальное. Леонардо изображался холодным циником, а идеалом человека Ренессанса объявлялся кондотьер — личность, лишенная каких бы то ни было моральных устоев. Конечно, у Рафаэля нет такой осознанной программы нравственной оценки людей, как у Рембрандта, а мудрая человечность веласкесовского искусства бесконечно нравственно осознаннее венецианского гедонизма Джорджоне и Тициана. Но здесь различие — не между нравственным и безнравственным, а между двумя формами связи искусства и нравственности. XVII век прямо и открыто давал моральные оценки людям и событиям. Так, Веласкес в своих «Пряхах» прославил душевную красоту человека из народа. В эпоху Возрождения самую красоту человека рассматривали как добродетель, как выражение человеческого благородства. Чувственная красота ренессансного героя есть честная красота, и в этом смысле она родственна античности.

Д. Веласкес. Пряхи.

Д. Веласкес. Пряхи.

Кстати сказать, русская демократическая мысль глубоко осмыслила такую нравственность, нравственность действительно прекрасного. Венера Милосская облагораживает, нравственно поднимает учителя Тяпушкина в знаменитом рассказе Г. Успенского «Выпрямила». Красота, даже чисто физическая красота эллинской статуи, «выпрямляет» человека, внушает ему чувство собственного достоинства, облагораживает и очищает душу. Здесь кроется источник органической связи морального и эстетического. Еще Аристотель говорил, что задача искусства — научить человека «правильно радоваться». Лишь в те периоды, когда искусство становилось жертвой бессердечного своекорыстия эксплуататорских классов, оно утрачивало эту благотворную, хочется сказать, естественную связь. Так случилось с буржуазным искусством эпохи империализма. Но во всех случаях, когда искусство содержало в себе прогрессивные тенденции, оно осознанно или в ряде случаев неосознанно всегда включало в себя нравственное суждение о мире. Таким образом, мы должны подчеркнуть внутреннее единство науки, искусства и нравственности. Передовое искусство не только не чуждается морали, оно неразрывно с ней связано. Всякий отрыв от нравственных требований, как и отрыв от требования отражения в художественных произведениях объективной истины, для искусства губителен. Сила советского искусства состоит в том, что оно опирается на принципы коммунистической морали. Это можно выразить и в других словах: советское искусство изображает доброе с точки зрения строительства коммунизма как прекрасное. Труд передовых советских людей, превратившийся «...из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства», — одна из основных добродетелей советского общества. Передовые художники изображают героический труд советских рабочих, колхозников, интеллигенции, как прекрасное содержание нашей жизни. Иными словами, можно сказать: то, что этика расценивает как добро, искусство изображает как прекрасное. Вернемся теперь к анализу соотношения науки и искусства. Мы видели выше, что искусство, как и наука, познает мир, обобщает, ищет закономерного или типического, но общие понятия, идеи воплощаются в художественном произведении в конкретно-чувственной, непосредственно-индивидуальной форме. Если в науке единичное выступает в форме общего, то в искусстве общее выступает в форме единичного, того, что воспринимается органами чувств как неповторимое явление. Исходной точкой всякого познания действительности является ощущение. Ощущение является источником и художественного познания мира. Но при этом следует иметь в виду, чтобы не впасть в субъективизм, что ощущения суть образы тел внешнего мира, существующего вне и помимо нашего сознания. Но мы совершили бы ошибку, если бы свели суть искусства только к фиксации чувственных, зрительных, слуховых ощущений, первичного, чувственного восприятия мира. Совершенно ошибочно утверждение, что различие искусства и науки в том, что первое имеет своим содержанием ощущения, мир чувств, а вторая — идеи, мир разума. Реакционная формалистическая критика не раз возвращалась к тезису о том, что в искусстве не должно мыслить, а, стало быть, не должна иметь места идейность. Цель проповеди чисто чувственной природы искусства совершенно ясна. Эта цель — лишить художественное творчество познавательного значения, свести его лишь к воспроизведению элементарных чувственных ощущений. Сама формалистическая практика шла по этому пути, уже импрессионизм пытался отречься от мысли в искусстве, свести искусство к фиксации ощущений. Вспомним, что с точки импрессионизма живопись — это «только глаз». Бесспорно, и в творческом процессе художника и в самом произведении искусства чувственность имеет весьма большое значение. Это обусловлено самой сущностью искусства. Всякое настоящее искусство не может существовать вне яркого ощущения и воспроизведения чувственной достоверности мира. Сила Веласкеса или Репина во многом зависит от того, что эти великие художники умели передать действительность с могучей силой чувственной убедительности. Предметный мир в их произведениях является во всей достоверности непосредственного ощущения. Но из этого никак нельзя сделать вывода о том, что воспроизведение ощущений и есть задача искусства, что художественное мышление не идет дальше фиксации чувственных восприятий. Суть искусства, как мы увидим ниже, — в другом. Попытки же идеалистической эстетики и критики ограничить сферу искусства чувственностью всегда приводят к подрыву самой основы художественного мышления. Когда у импрессионистов, например у Дега, передача непосредственного ощущения натуры становится самоцелью, сами эмоции приобретают элементарный характер. Скаковые лошади и танцовщицы становятся для художника на равных правах источником эстетических эмоций. Для того чтобы чувственное в искусстве приобрело свое подлинное значение, оно должно стать выше примитивного ощущения. Чувственность должна стать, по выражению Маркса, человеческой чувственностью. Что это значит? Как и для науки, для искусства ощущение есть начальная ступень познания, когда человек вступает в соприкосновение с действительностью в опыте. Известная формула пути человеческого познания, данная В. И. Лениным, гласит: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности». Всякое осознание мира не останавливается на «живом созерцании», хотя с него и начинается. Само по себе «живое созерцание» не есть еще глубокое, а следовательно, объективное полное отражение действительности. Переход от ощущения к «абстрактному мышлению» не следует понимать как отход от богатства жизненных явлений в сферу сухих и пустых абстракций. Этот переход есть переход от единичного к особенному и от особенного к общему. При этом общее совсем не бледнее единичного, если только оно воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного. В любой форме познания человек от живого созерцания идет к общему, к тому, что мы в искусстве называем обобщением. Обобщение играет в искусстве огромную роль, без него, как и без «живого созерцания», не может быть искусства; деятельность рассудка — необходимое звено художественного познания мира. Переход от ощущения к идее, мысли составляет второе звено художественного дознания, и, можно сказать, что без идеи, являющейся обобщением явлений действительности и служащей исходным пунктом практической деятельности, не может быть подлинно значительного произведения искусства. Существует легенда, что мысль написать картину «Боярыня Морозова» явилась у Сурикова при виде черной вороны на белом снегу. Даже если бы это было именно так, то отсюда совсем нельзя делать вывода о «чисто чувственном» характере этого замечательного произведения. Случайное зрительное впечатление могло оказаться только возбуждающим поводом, первичным ощущением, за которым последовала огромная работа мысли и чувства. Более того, первичное зрительное ощущение в конце концов исчезло в идее и образе картины. «Живое созерцание» черной птицы на снегу возбудило мысль, привело в действие огромный ряд ассоциаций, в которых обобщался вместе с тем колоссальный запас наблюдений, «опыта», не имевшего никакого отношения к заинтересовавшей художника вороне. Без «всеобщего», без больших идей и представлений о судьбах русского народа, о его героях не было бы и не могло быть «Боярыни Морозовой». На этом примере к тому же хорошо видно, как в творческой работе художника могут переплетаться и собственно художественные и научные звенья познания мира. Изучая историю раскола, знакомясь с документами, Суриков, строго говоря, вел научное исследование, но для него оно все время было связано с непосредственный представлением происходящего. Философская мысль в художественном произведении обязательно обнаруживается в конкретно-чувственной форме выражения.

В. Суриков. Боярыня Морозова.

В. Суриков. Боярыня Морозова.

III.

Здесь мы подходим к уяснению одного из центральных понятий в теории о сущности искусства — к понятию образа. Формулируя еще раз высказанное выше положение, можно сказать, что искусство воплощает результаты познания действительности не в формах понятий, как это делает наука, а в образной форме, в форме конкретно-чувственного, неповторимо-индивидуального воспроизведения действительности. Художественный образ — не просто фиксация чувственно воспринятого облика данного единичного явления или предмета. Когда художник наблюдает какое-либо явление, скажем, лежащий на столе нож, на сетчатке его глаза фиксируется «изображение» этого ножа. Но не надо думать, что даже самая элементарная изобразительная задача сводится к воспроизведению того, что воспринимается сетчаткой как результат внешнего раздражения. К тому же практически это и невозможно. Ведь любое «живое созерцание» человека имеет в качестве своей предпосылки весь предшествующий опыт и знания не только данного индивида, но и — опосредованно — целых поколений. Чувство человека не есть tabula rasa. Когда живописец, предполагая писать натюрморт, ставит перед собой ряд предметов, он, по-видимому, имеет цель воспроизвести на полотне лишь то, что фиксируется его сетчаткой. Но в действительности это не так. Голландские натюрмортисты, старавшиеся с величайшей точностью передать облик предметов, давали в своих произведениях целые «философские» размышления не только о вещах, но и более того — о жизни человека. Чтобы это получилось, мастеру необходимо осознать видимое. Даже учебный натюрморт, составленный из трех-четырех элементарных предметов, имеет своей целью облегчить начинающему художнику изучение структуры вещей, их пространственных и цветовых отношений и т. д., то есть дело идет об осмыслении своих ощущений. Как только сетчатка приняла внешнее раздражение, оно становится достоянием сознания, и тут вступает целый ряд моментов — предшествующий опыт, ассоциации, способность к абстрагированию, те или иные знания, которые превращают первичное ощущение в обобщение. Предмет познается человеком, хотя, может быть, познается лишь с какой-то определенной точки зрения. Так, особенность образного познания заключается в том, что результаты сложных обобщений воплощаются, фиксируются в облике единичных предметов и явлений. Александр Иванов в своей замечательной «Ветке» сумел передать огромное богатство жизненных наблюдений и обобщений: здесь воплощены и мощное торжество неувядающей жизни, и мудрое прозрение в самые глубокие тайны великой книги природы. Но «Ветка» — скрупулезно точное воспроизведение определенного сука определенного дерева. Желая дать образ дерева, художник всегда изображает это дерево, данное дерево, с определенным расположением ветвей и листьев. Он представляет результаты познания, обобщения зачастую очень многих единичных явлений действительности в виде одного конкретного, неповторимого единичного явления. Притом, явление, которое изображает художник-реалист, это такое явление, в котором с наибольшей полнотой обнаруживается сущность. В своей работе «Относительно практики» Мао Цзэ-дун дал очень глубокий анализ соотношения «непосредственного» и «косвенного» опыта в процессе познания действительности: «...знания человека складываются из двух частей — данных непосредственного опыта и данных косвенного опыта. Вместе с тем то, что для меня является косвенным опытом, для других остается непосредственным опытом. Следовательно, если взять знания в целом, то никакие знания не могут бытьоторваны от непосредственного опыта. Источник всех знаний лежит в ощущениях, получаемых органами чувств человека из объективно существующего внешнего мира...». Когда мы изучаем какую-либо науку, предлагающую нам итоги познания действительности в форме понятий, мы приобретаем «косвенный» опыт. Для проверки или закрепления знания мы можем прибегнуть и к непосредственному опыту, но это будет иметь лишь вспомогательное, облегчающее значение. Для восприятия научной истины человек не нуждается в чувственно-наглядном соприкосновении со всей совокупностью отдельных явлений, обобщенных уже для нас ученым. Косвенный опыт я воспринимаю уже, так сказать, обработанным, осмысленным, обобщенным, вместе с теми или иными выводами. Таким образом, при косвенном опыте, в принципе говоря, минуется ступень «чувственного познания», как ее называет Мао Цзэ-дун. Сам характер научного мышления предполагает способность к движению разума в абстракциях, в отвлеченностях общих понятий. Поэтому, приобретя с помощью науки косвенный опыт, человек осваивает, так сказать, уже готовые результаты. Правда, здесь и лежит опасность так называемых «книжных» знаний, без которых не может существовать ни один человек, желающий знать что-либо в действительности, но которые, не будучи оплодотворенными живым и непосредственным опытом, добываемым в практике, могут дать только чисто «теоретическое» обогащение человеческому уму. Наука вне практики мертва, ученый вне практики не более, как «книжный червь», в лучшем случае «ходячая энциклопедия», кладезь готовых истин, иначе — начетчик и схоласт. Итак, когда я черпаю в научном труде какие-то новые для себя истины, я миную чувственную ступень познания. Теоретическое познание обладает несомненным достоинством всеобщности, хотя и не имеет достоинства непосредственной действительности. Теоретическая механика, бесспорно, дает человеку бесконечно более глубокое познание физических законов, чем то, которое он может почерпнуть лишь в своем непосредственном опыте обращения с конкретными предметами, но в научной абстракции математических формул тускнеет непосредственно чувственное ощущение единичных явлений. Образная форма обобщения действительности очень специфична по сравнению с научным обобщением в понятии. В ощущении, в непосредственном опыте человек всегда соприкасается только с единичными явлениями самой реальной действительности. Нельзя чувственно воспринять яблоко вообще, понятие яблока, можно вывести это понятие из ряда конкретных восприятий отдельных яблок. Искусство, создавая образ, то есть воплощая результаты познания в конкретно-чувственной форме, сообщает общему форму единичного, того, что может быть предметом непосредственного чувственного восприятия. Восприятие произведения искусства всегда предполагает чувственную ступень познания. Познанное приобретает облик объекта познания, обобщенное — вид единичного явления. Мы указывали, что результаты науки принимаются изучающим эту науку человеком как косвенный для него опыт. Разумеется, и научное понятие может быть воспринято лишь через посредство ощущений. Геометрическая теорема должна быть прочитана глазами или по крайней мере выслушана. Но в данном случае и глаз и ухо воспринимают не единичные явления — источник математического обобщения, — а уже самое научное обобщение, выраженное словесно. Геометрия, оперирующая линиями, поверхностями, геометрическими фигурами, отвлекается от единичных явлений; она «даёт свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы, как тела, лишённые конкретности, и определяя отношения между ними не как конкретные отношения таких-то конкретных предметов, а как отношения тел вообще, лишённые всякой конкретности». В отличие от науки, искусство никогда не абстрагируется от конкретных предметов, а наоборот, все воплощает в форме единичных явлений, то есть в буквальном смысле слова «воплощает» идею в плоти реальных предметов. Самые отвлеченные и всеобщие идеи художник способен воплощать лишь с помощью изображения тех или иных конкретных явлений. Идея материнства содержится в образе Сикстинской мадонны Рафаэля, идея патриотического самопожертвования — в облике трех братьев Горациев (картина Давида), идея советского гуманизма — в фигуре советского воина, бережно держащего на руках ребенка (скульптура Вучетича), и т. д. Произведение искусства всегда выступает как предмет непосредственного, эмоционального, чувственного восприятия. Художник как бы возвращает обобщение в мир реально существующих предметов и явлений объективной действительности. Разумеется, однако, и произведение искусства для всякого, его воспринимающего, в действительности есть предмет косвенного опыта. Так — по существу, но по форме искусство предлагает результаты познания в виде непосредственно, чувственно воспринимаемых явлений. Наиболее очевидно это в кино, театре и в изобразительном искусстве, где результат познания, обобщения выражается через конкретное изображение данного предмета, данного явления. Картина дает нам, хотя, разумеется, и в преобразованной форме, зрелище того, что мы могли бы увидеть и в самой действительности. Я вижу, как везут боярыню Морозову по старинной московской улочке. Вижу, как готовится купеческая семья встретить жениха-майора, вижу, как суетятся грачи на еще по-зимнему голом дереве, и т. д. Мое восприятие здесь есть восприятие единичных явлений, хотя и воспроизведенных мастерством живописца, это — восприятие того, что является в жизни предметом непосредственного опыта, начинающегося с чувственного познания предмета. Художественный образ обладает, иными словами, достоинством непосредственности. В реалистическом искусстве нет опасности ухода в сухую абстракцию, не наполненную живым содержанием; ибо реалистический образ есть конкретное единство общего и единичного, результат одновременно и абстрагирующей силы человеческого разума и непосредственно чувственного восприятия отдельного. В этом одна из исходных точек уяснения проблемы мастерства. Идея художника и возникает и реализуется в неразрывной связи с ее образной формой, с ее, иными словами, воплощением в единичном. Но об этом — впоследствии. Пока обратимся к дальнейшему анализу интересующей нас проблемы. В «Допросе коммунистов» Б. Иогансона все последовательно индивидуализировано, но каждый персонаж картины — не только данное лицо, он несет в себе «олицетворение» характерных черт множества людей. Сила и глубина обобщения в художественном произведении не только не противоречит индивидуализации, но, наоборот, истинное богатство и глубину образ приобретает только при наиболее яркой убедительности единичного. Б. Иогансон. Допрос коммунистов.

Б. Иогансон. Допрос коммунистов.

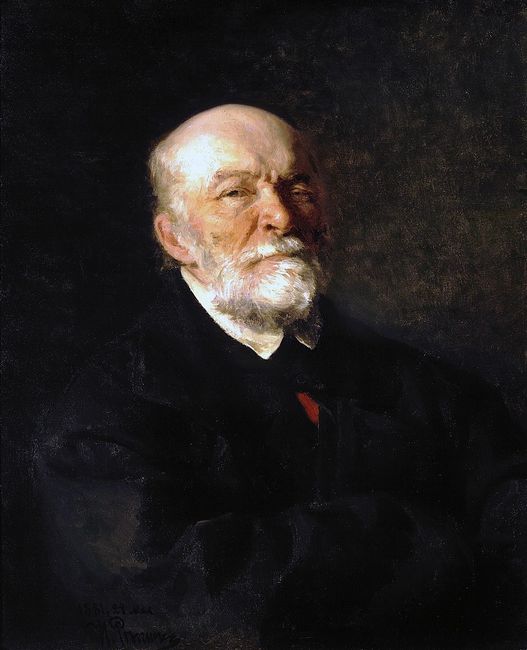

В конце двадцатых — начале тридцатых годов «теоретики» РАПХ под флагом борьбы «за диалектический метод в живописи» требовали от мастеров искусства отвлечения от всех неповторимо индивидуальных черт наблюдаемой натуры. Это на практике приводило к грубой схематизации и уводило художников от подлинно глубокого и правдивого отражения жизни. В искусстве общее становится подлинно убедительным, когда оно непосредственно обнаруживается в облике характерного единичного факта. Определенное типичное умонастроение раскрывается с помощью передачи душевного состояния данного лица. Так, мужество и преданность делу народа, характерные для русских революционеров, воплощены Репиным в изображении гневно-презрительного отказа обреченного на казнь революционера от церковного «утешения». Типический образ воплощает в себе общие черты явлений, подлежащих обобщению, сохраняя при этом всю неповторимость индивидуальной характерности. В самой действительности общее существует только в единичном. И если наука, отвлекаясь от единичного, дает общее понятие, которое, однако, всегда неполно охватывает каждое единичное, искусство это общее представляет в единичном облике. Бесконечное многообразие индивидуального отнюдь не противоречит типичности. «Протодьякон» Репина изумителен своей индивидуальной характеристикой. Все яркие черты его внешнего и внутреннего облика принадлежат этому человеку. Но вместе с тем или, лучше оказать, именно через это раскрываются перед нами типичные черты русского духовенства. Таким образом, обобщение, то есть то, что в философии является абстрагированием, есть неотъемлемое звено художественного познания действительности. И в этой сфере познания действует общий закон марксистско-ленинской гносеологии — от конкретного, частного к общему и затем опять к конкретному. Но обобщение в искусстве имеет особый, специфический характер. Если общее неполно обнимает конкретное, единичное, то отсюда еще совсем не следует вывод, что научное познание беднее художественного. В каждом единичном явлении есть элемент случайного, и он затемняет сущность. Наука в этом отношении обладает перед искусством определенными преимуществами, ибо в своих понятиях непосредственно обнажает сущность явления. В науке «...мы отбрасываем ряд признаков, как случайные, мы отделяем существенное от являющегося и противополагаем одно другому». В художественном образе, напротив, сущность содержится лишь внутри единичного я должна через это единичное, так сказать, «светиться».

И. Репин. Протодьякон.

И. Репин. Протодьякон.

Историку философии нет дела до внешнего безобразия Сократа. Оно не имеет никакого отношения к ходу мыслей философа. Живописец, пожелавший изобразить Сократа, не может игнорировать его внешнего уродства. Художнику постоянно приходится сталкиваться с такими внешними чертами, которые ученый попросту игнорирует. И здесь все дело заключается в том, чтобы подчинить всю массу случайностей необходимости раскрытия сущности вещей, явлений, процессов. Один из пороков импрессионизма заключается как раз в том, что в нем случайное, хотя и существующее в единичном, заслоняет выявление сущности. На лице человека необходимо существуют рефлексы. Но эти рефлексы — результат физических явлений — солнечного света, способности предметов отражать лучи — не имеют существенного значения для сути образа человека. Однако просто отбросить их художник не может, ибо они существуют в жизни. Но все зависит от того, как сумеет художник дать эти рефлексы и для чего. В портрете «Девочки с персиками» В. Серова блестяще переданы рефлексы, но они не самоцель, а лишь одно из средств для вдохновенного раскрытия поэзии чистой человеческой юности. Все случайное в образе необходимо должно быть прямо или косвенно подчинено выражению существенного или по крайней мере не должно этому препятствовать. В картине М. Хмелько «Триумф победившей Родины» передается в соответствии с истиной сырая погода, но вместе с тем всякому ясно, что художник использовал соответствующий эффект для создания мажорного ощущения свежего, омытого дождем воздуха.

М. Хмелько. Триумф победившей Родины.

М. Хмелько. Триумф победившей Родины.

Было, бы, конечно, ненужным ригоризмом считать, что любая деталь картины или статуи должна во что бы то ни стало непосредственно служить выражению общей идеи. Такое представление при конкретном анализе приводит к тому, что элементы формы начинают истолковываться аллегорически. Возникают вопросы: что выражает собой красный цвет в такой-то картине или неустойчивая, динамическая композиция такой-то статуи. Анализ произведения превращается в хитроумную науку прочитывания сложных ребусов. Между тем в любом произведении искусства многие конкретные детали преследуют одну цель: создание ощущения чувственной достоверности образа. В солнечном свете за окнами комнаты в «Не ждали» нет никакой символики; этот свет создает жизненное правдоподобие, одновременно формируя эмоциональный строй картины.

И. Репин. Не ждали.

И. Репин. Не ждали.

Нас не будет здесь интересовать детальный анализ теории художественного образа. Проблему образа нам необходимо уяснить лишь настолько, насколько это требуется для правильного понимания сути искусства и отношения его к действительности. Возвратимся еще раз к сопоставлению науки и искусства. Как мы видели, различие между ними не абсолютно, хотя и имеет существенный характер. Для художника научные исследования нередко могут быть подспорьем при создании художественного образа. Но бывает и так, что произведение искусства окажется способным помочь в научном познании какого-либо явления. Известно, что Маркс называл Бальзака «доктором социальных наук» за его романы, то есть за его художественное изображение буржуазного общества, изображение, более объективное и глубокое, чем то, на которое были способны буржуазные экономисты того времени. Бальзак изображал буржуазное общество в длинной цепи конкретных, но типических событий, раскрывая суть складывающихся при капитализме отношений между людьми. Художественные образы, им созданные, обладают огромной силой обобщения, раскрывая сущность явлений. Сам художественный образ есть уже некоторое отвлечение от ряда нетипичных сторон и черточек, наблюдаемых художником в действительности. Идея, представляющая собой результат обобщения действительности, составляет коренное содержание искусства. Ясность и глубина идеи в художественном произведении — плод подлинно объективного познания действительности. Отсутствие ясной идеи — часто результат поверхностности художественного осознания мира. Требование идейности, которое мы предъявляем нашим художникам, есть с этой точки зрения требование наиболее полного и глубокого проникновения в суть реальной действительности. Толстой сформулировал основные идеи «Войны и мира» так, как он их сам понимал в последней части романа в научно-публицистической форме. Но, во-первых, идеи гениального создания Толстого, выраженные в самой ткани произведения, гораздо богаче и глубже того, что сформулировал сам писатель, да и, во-вторых, даже то, что он сформулировал, содержалось в образах романа, иногда, быть может, вопреки правде жизни, как это имеет место в описании некоторых эпизодов с Пьером Безуховым или в образе Платона Каратаева. Но, во всяком случае, Толстому понадобилось не только дать свое известное рассуждение о войне в главе XXVIII второй части романа, но и изобразить самые события Отечественной войны 1812 года в плане этих рассуждений. В этой связи следует затронуть проблему так называемой «тенденциозности». Известно, что Энгельс неоднократно выступал против «тенденциозности» в искусстве, в частности в социалистическом романе конца прошлого века. Он писал Гаркнесс: «Я далек от того, чтобы винить Вас в том, что Вы не написали чисто социалистического рассказа, «тенденциозного романа», как мы, немцы, его называем, для того чтобы подчеркнуть социальные и политические взгляды автора. Я совсем не это имею в виду. Чем больше скрыты взгляды автора, тем это лучше для произведения искусства». Упрекая М. Каутскую за то, что она написала такой «тенденциозный роман», Энгельс подчеркивал, что «...тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось...». По поводу этих высказываний Энгельса в нашей теоретической и критической литературе лет пятнадцать назад разгорелась целая полемика. Некоторые товарищи делали вывод, будто всякая тенденция в художественном произведении вредна и дело художника — просто объективное, беспристрастное изображение реальной действительности. Тенденциозность противопоставлялась объективности. Иногда она третировалась, как «публицистика», якобы разрывающая художественную ткань произведения. Такая постановка вопроса кажется нам глубоко неверной. Прежде всего Энгельс, а также Маркс не раз подчеркивали боевую тенденциозность того или иного художника. Энгельс, как будто предчувствуя возможность кривотолков, писал: «Я ни в коем случае не противник тенденциозной поэзии, как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, точно так же и Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера состоит в том, что это — первая немецкая политически-тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны». Маркс восхищался неукротимым боевым духом поэзии Данте. Само собою разумеется, что для основоположников марксизма открытая борьба художника за свои идеалы не могла быть пороком. Пропаганда передовых идей, их смелая защита всегда были для Маркса и Энгельса, как позднее для Ленина и Сталина, важнейшим достоинством произведения искусства. Выступая против «тенденциозности» социалистического романа, Энгельс выступал прежде всего против определенного содержания тенденциозности — против буржуазных иллюзий в социализме, которыми в изобилии была богата реформистская литература в Англии и Германии в конце XIX века и с которой, как и со всякими другими проявлениями ренегатства, Энгельс считал своим долгом непримиримо бороться. Но дело не только в этом. В знаменитом споре с Лассалем Маркс и Энгельс, противопоставив Шекспира Шиллеру, стали на сторону первого. По мнению Маркса и Энгельса, идея в произведениях Шиллера далеко не всегда приобретает адэкватную, соответствующую образную, «единичную» форму выражения. Выступая против дурной «тенденциозности», Маркс и Энгельс совсем не отождествляли ее с партийностью и уж, конечно, не ратовали за беспартийный объективизм в искусстве. Выразив недовольство отвлеченностью лассалевских героев, Маркс считал, что «...в обрисовке характеров не хватает как раз характерных черт», а Энгельс упрекал Каутскую за то, что в одном из героев ее романа личность растворяется в принципе. Основоположники марксизма требовали, таким образом, чтобы общее, существенное обнаруживалось в искусстве в форме единичного. Они выступали против того, чтобы идея, «тенденция» существовала вне образа, как добавление к нему. Можно сказать еще определеннее. Тем самым они выступали за тенденциозность самого художественного образа, за то, чтобы в нем ясно раскрывалась отчетливая, полноценно выраженная идея. Иначе говоря, идея в реалистическом произведении определяет характер, содержание, смысл образа изнутри, а не добавляется извне, как нечто дополнительное к конкретному изображению единичных вещей. Отсюда ясно, что неверно понимать художественный образ просто как мертвое зеркало явлений, единичных фактов, только как пассивное отражение действительности. Мы вернемся к этому вопросу несколько ниже, но сейчас должны подчеркнуть, что свести художественный образ к простому воспроизведению «наличного бытия» — значит забыть о важнейшей стороне образного познания мира — обобщении, которое предполагает раскрытие закономерностей развития действительности. И именно в том случае, когда самый образ не оказывается органическим выражением идеи, то есть когда он не является «тенденциозным», идея может быть механически «добавлена» в виде внешней тенденции, против которой и протестовал Энгельс. В художественном образе закон явления, его сущность обнаруживается в самих фактах, событиях, вещах, изображаемых художником. Тенденция раскрывается здесь через изображение данного факта, события в показе смысла происходящего, то есть в создании типического образа. «На старом Уральском заводе» Б. Иогансона — глубоко тенденциозное произведение. При этом тенденциозность в нем органически пронизывает образ, ибо раскрывается в характерах людей, в конкретной ситуации. В картине «Купание красной конницы» П. Кончаловский был безразличен к внутреннему содержанию образов красноармейцев, и вещь не спасают признаки внешней тенденциозности — буденновки на головах всадников.

Б. Иогансон. На старом Уральском заводе.

Б. Иогансон. На старом Уральском заводе.

П. Кончаловский. Купание красной конницы.

П. Кончаловский. Купание красной конницы.

IV.

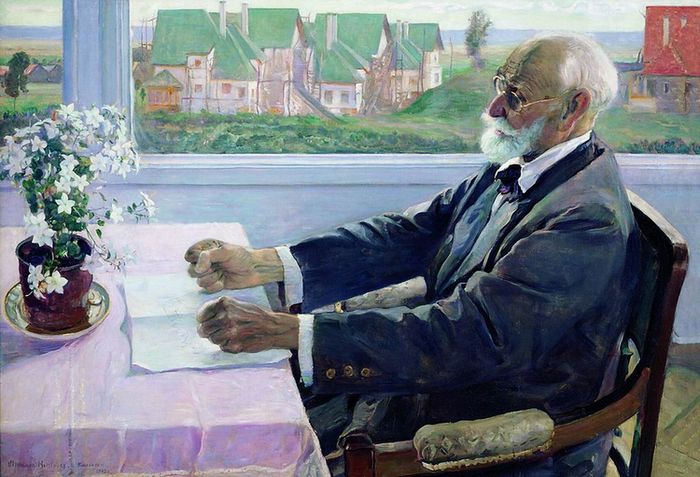

Продолжая далее анализ структуры художественного образа как формы отражения действительности, мы должны обратить внимание еще на одну важную сторону дела. Мы справедливо требуем от искусства, чтобы оно волновало нас, видя в этом одно из существеннейших достоинств художественного произведения. И в этом отношении можно разграничить специфичность научного и художественного способов познания мира. Конечно, гениальное произведение науки захватывает и волнует нас, может быть, не меньше, чем произведение искусства. Мы бываем глубоко потрясены силой и глубиной мысли, смелостью человеческого ума, проникающего в самую суть сложных явлений действительности, наконец, «зрелищем» открывающейся перед нами истины. Изучение гениальных научных трудов сверх того, что обогащает нашу мысль, обогащает и наше чувство и волю. Но при всем том волнение, которое мы испытываем при восприятии художественного произведения, качественно отлично от эмоций, сопутствующих изучению научного труда. Любой научный вывод, любое теоретическое общее понятие, если оно правильно отражает объективную действительность, содержит в себе истину и, стало быть, оно в своем объективном содержании существует вне зависимости от того, нравится нам это или не нравится. Объективная научная истина, пользуясь выражением И. В. Сталина, «безразлична к классам», безразлична к субъективным желаниям и стремлениям людей. Другое дело, что общественные классы совсем не безразличны к научным истинам. Современная зарубежная реакционная наука дает этому множество самых уродливых примеров. Понятие, как таковое, в котором непосредственно воплощена истина, не обуславливает необходимо эмоционального к нему отношения. Являясь для нас предметом косвенного опыта, оно не затрагивает прямо эмоциональной сферы сознания. Эмоция в процессе освоения научной истины — вторичное. Не то в искусстве. Сам художник должен обладать интенсивной эмоциональностью. Это — одна из существенных сторон специфически художественного таланта. Важно отметить, что И. П. Павлов называл художников людьми «эмоционально мыслящими». И самый способ обобщения, и характер творческого процесса, и пути воздействия искусства на людей делают вопрос об эмоциональной стороне художественного способа освоения мира крайне важным. Поскольку познанная художником действительность выступает перед нами в образной форме, в форме изображения единичных явлений, восприятие произведения искусства обязательно предполагает эмоциональную ступень познания, как необходимое звено процесса усвоения заложенной в образе истины. Мы уже указывали в другой связи на то, что восприятие художественного произведения начинается с восприятия зрителем изображаемых художником единичных явлений и предметов. «Первый взгляд» на картину доносит до нашего сознания обычно лишь внешнюю сторону происходящего. Посмотрев на «Сватовство майора» Федотова, мы прежде различим фигуру девушки в резком движении, силуэт офицера, подкручивающего ус, позы и жесты других персонажей, аксессуары и лишь затем начнем понимать связь вещей, уловим фабулу, уразумеем богатое содержание федотовской картины. П. Федотов. Сватовство майора.

П. Федотов. Сватовство майора.

Создавая на базе наблюдений, изучения материала, размышлений и переживаний художественный образ, художник формирует в своем сознании то, что Ленин называл «отражением», «слепком» с действительности. Образная форма познания мира с особенной отчетливостью и в буквальном смысле наглядностью демонстрирует нам то приблизительное соответствие, которое существует между реальным предметом, как объектом познания, и его субъективным отражением в человеческом сознании. Но пока образ находится в голове художника, он еще не завершен, и искусства еще не существует. Искусство начинается тогда, когда создано художественное произведение. Живописец, вынашивающий картину, но еще не создавший ее реально, может, например, рассказать о своем будущем произведении. Он сформулирует идею его, опишет образы, сможет указать, какими приемами он предполагает пользоваться. Но все же такой рассказ, как бы ни был он подробен и точен, не заменит и не может заменить самого произведения. Художественный образ должен получить то или иное вещественное воплощение. Он должен объективироваться. Формы такого воплощения в разных видах искусства очень различны. Скульптор воплощает свой образ в материальную, вещественную форму статуи, существующую как реальный предмет; музыкант извлекает из своего инструмента ряд звуков; живописец при помощи красок создает плоскостную иллюзию зрительно воспринимаемой действительности; писатель закрепляет свои образы словесно, при помощи языка и т. д. Никакая мысль не может существовать оголенно, она всегда обладает в качестве своей формы выражения определенной природной материей. Так и любая художественная идея существует лишь в определенной материальной оболочке. В литературе такой материей является язык. Но и в тех искусствах, которые не пользуются языком, например в живописи, скульптуре, инструментальной музыке, мысль, идея может существовать лишь на базе тех образов, восприятий, представлений, которые человек черпает в практическом общении с объективной действительностью, и овеществляются они в «природной материи», различной для каждого вида искусства: в музыке — в совокупности звуков, в живописи — в системе воспринимаемых зрением элементов (краски и т. д.). Но как бы ни были разнообразны все эти формы воплощения, их объединяет то, что каждый раз образы, восприятия, представления, субъективно созревающие в сознании художника, объективируются в материальной форме реального произведения. Конечно, от этого произведение искусства ни в коей степени не перестает быть явлением сознания, идеологии, но нетрудно заметить, что для того, чтобы сделать доступным для людей свой образ, художник должен создать произведение. И самый процесс создания произведения составляет важнейшее звено в художественном освоении мира. Правда, и ученый создает научный труд. Знание, существующее в мозгу исследователя и не ставшее устно или печатно достоянием других людей, тоже еще не факт науки. Но разница заключается здесь в том, что ученый фиксирует в языке результаты своих обобщений непосредственно, а в искусстве этому обобщению необходимо найти форму единичного. Художник как бы воссоздает явления, в которых отчетливо содержится познанная им сущность вещей. Для своей идеи он должен создать «тело», в буквальном смысле слова воплотить свой замысел в произведение. Вспомним, как гонялся Федотов за «своим» купцом для «Сватовства майора», как подолгу и тщательно работал Суриков над образами «Утра стрелецкой казни», как упорно искал Репин наиболее наглядного пластического выражения замысла «Не ждали». Уже в самом слове «искусство» скрывается некоторая двойственность, отвечающая реальному содержанию самого понятия. Слово «искусство» имеет тот же корень, что и слово «искусный», применяемое нами по сей день к огромному кругу людей, крайне далеких от художественного творчества и занимающихся самыми разнообразными формами человеческой деятельности. Правда, мы говорим — «искусный художник», но мы говорим также — «искусный врач», «искусный портной», «искусный кузнец» и т. д. Человек любой профессии может быть «искусником» своего дела. Но все же! Неужели это только каприз языка, объединивший совершенно разнородные явления одним термином. Это не случайность только русской речи. Французский, немецкий, английский и многие другие языки знают очень широкое употребление соответствующих терминов, обозначающих «искусство». Говоря в самой общей форме, мы можем сказать, что «искусник», «мастер» — это тот человек, который в совершенстве, свободно владеет практикой своего дела, своей профессией, что он умеет делать свое дело артистически, превосходно. В отношении собственно искусства это означает совершенство в умении создавать художественные произведения. Вне и помимо высокого мастерства нет и не может быть подлинно совершенного искусства. Именно поэтому задача совершенствования мастерства — одна из насущнейших задач советских художников. На ранних этапах развития искусства, например в средние века, близость ремесла и искусства была значительно больше, чем в эпоху капитализма. Кузнец, гончар, плотник были мастерами определенного материального производства, но одновременно и художниками, мастерами духовного производства. Сфера прикладных искусств обильна примерами соприкосновения искусства и ремесла, искусства и техники. Лишь относительно позднее разделение труда обусловило то, что рисунок для ткани стал делать художник; прежде таким художником был сам ткач. Средневековый кузнец, делавший церковные врата, был и скульптором, подобно тому новгородскому мастеру Авраму, который оставил свой скульптурный автопортрет с орудиями и в фартуке ремесленника на знаменитых Корсунских вратах новгородской Софии. Впрочем, есть одно искусство, признаваемое в кругу «чистых» (в отличие от прикладных), которое по сей день (да и в будущем здесь ничего не изменится) демонстрирует нам органическое единство материального и духовного производства. Это — архитектура. Мастер-зодчий — одновременно и художник и строитель; произведение его — здание — в одно и то же время и факт материальной и факт духовной культуры. В мастерстве архитектора неразрывно слиты искусность инженера-строителя и артистичность художника. Конкретный труд, созидающий определенные потребительные ценности, является критерием мастерства, искусности. Нетрудно поэтому заметить связь между понятием «мастерства» и понятием «творчества». Всякий труд, изменяющий, преобразующий мир, есть творчество — источник любого материального и духовного богатства человека. Тот, кто владеет умением в совершенстве — при данном уровне производительных сил, знаний и опыта — изменять в необходимом направлении тот или иной предмет, явление или процесс, является мастером своего дела. В понятие мастерства необходимо входит элемент владения своим предметом. Средневековое правило, требовавшее от вступающего в цех мастера создания образцового «шедевра», имело целью испытание искусности ремесленника во владении своим делом. Длительный процесс отделения труда умственного от труда физического, экспроприация трудящихся классов приводили к тому, что с течением времени физический труд, создание материальных ценностей, все больше и больше лишался своего творческого характера в глазах трудящегося человека. Особенно резко это обнаруживается с наступлением капиталистической эры. Правда, долго и упорно ремесленники-мастера будут отстаивать свое горделивое право на артистизм, в конечном счете на творческое преображение мира, но неумолимый ход истории капиталистического строя безжалостно отнимет у них это право. Труд рабочего на капиталистической фабрике окажется окончательно лишенным творческого характера. Только социалистический строй вновь возвращает всякому труду его творческий характер, позволяя каждому члену общества до конца развивать свои способности и свое умение. Создание художественного произведения — не мертвый акт, не безразличное к форме «воплощение» субъективного образа. Только в процессе такого создания окончательно формируется образ. Вряд ли возможно представить себе художника, который бы сначала додумал и пережил до конца произведение в своем сознании, а затем приступил бы к писанию картины. Образ, как бы ни был он продуман заранее, чаще всего приобретает окончательную отчетливость в процессе работы над произведением. Суриков, ища воплощения замысла «Боярыни Морозовой», в ходе подбора типов, писания этюдов и эскизов окончательно формировал образ произведения. Менялись, приобретая более яркую характерность, отдельные действующие лица, менялся весь строй картины. Объективирование образа — превращение его в художественное произведение — большая творческая работа, во время которой субъективная идея приобретает свою окончательную реализацию, свою материальную плоть. Живописец думает с кистью в руке, скульптор — над куском глины или воска. Так, Суриков «знал», что сани его Морозовой должны «ехать», но, только пробуя по-разному менять композицию полотна, он, увеличив картину снизу, добился того, что сани «поехали»». Художник, создавая произведение, воплощает свой образ в определенном материале. Преобразовывая свой материал, мастер изменяет его первоначальное состояние, первоначальную форму, подчиняет его своей мысли, заставляет служить своим целям. Формалистическая теория выдвинула в свое время идею, что всякое настоящее произведение искусства «выявляет материал», сохраняет его: скульптура сохраняет блок камня, фреска — плоскость стены, живопись вообще — красочную поверхность. Эта идея порочна уже с общетеоретической точки зрения. Материал искусства служит художнику для воплощения определенной совокупности идей и чувств. Разумеется, смешно было бы ожидать, чтобы Федотов свои жанровые сцены стал выполнять не в живописи, а, скажем, в монументальной пластике. Материал искусства, разумеется, не безразличен к содержанию, но их отношения друг к другу совсем не таковы, как это утверждала формалистическая теория. В процессе творчества, точнее, в процессе создания художественного произведения, материал необходимо преобразуется, так сказать, порабощается мастером. Художник — мастер не тогда, когда он раболепно подчиняется своему материалу, а когда он уверенно и свободно им владеет, когда он побеждает его, заставляя наилучшим образом служить своим замыслам. Яснее всего это видно в скульптуре с ее материально-вещественной формой. Как известно, глыба камня, из которой Микельанджело изваял своего Давида, была брошена, потому что никто из мастеров не брался сделать из нее статую. Великий художник создал фигуру, в которой ни на секунду не замечаешь, что ее движения в известной мере определялись неудобной формой мраморной болванки. Микельанджело целиком сумел подчинить камень задачам образной выразительности. Но как бы ни была важна проблема преобразования «сырого» материала в произведении искусства, особенно для самого художника, она все же не составляет сути, ибо творческий акт мастера состоит не в борьбе с материалом, которая составляет лишь сопутствующий момент. Главное заключается в другом.

Микеланджело. Давид.

Микеланджело. Давид.