Эйзенштейн для XXI века (epub) читать онлайн

Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Эйзенштейн для XXI века

Сборник статей

Музей современного искусства «Гараж»

Москва

2020

УДК 791.633(082)

ББК 85.373(2)ю14

Э30

Редактор-составитель Н. И. Клейман

Эйзенштейн для XXI века: сборник статей. — М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020.

ISBN 978-5-9909717-6-9

© РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2020

© Фонд развития и поддержки искусства «Айрис» / IRIS Foundation, 2020

© Анастасия Орлова, дизайн, макет, 2020

Все права защищены

- Наум Клейман. Обновленная слава Сергея Эйзенштейна. (предисловие составителя)

- / Жозе Карлос Авеллар /

- Конь о трех головах

- / Ада Аккерман /

- Незабываемые крики Сергея Эйзенштейна: круговорот образов между живописью и кино

- / Лука Арсенюк /

- «Заметки ко “Всеобщей истории кино”» и диалектика эйзенштейновского образа

- / Оксана Булгакова /

- Эйзенштейн как «куратор»

- / Юлия Васильева /

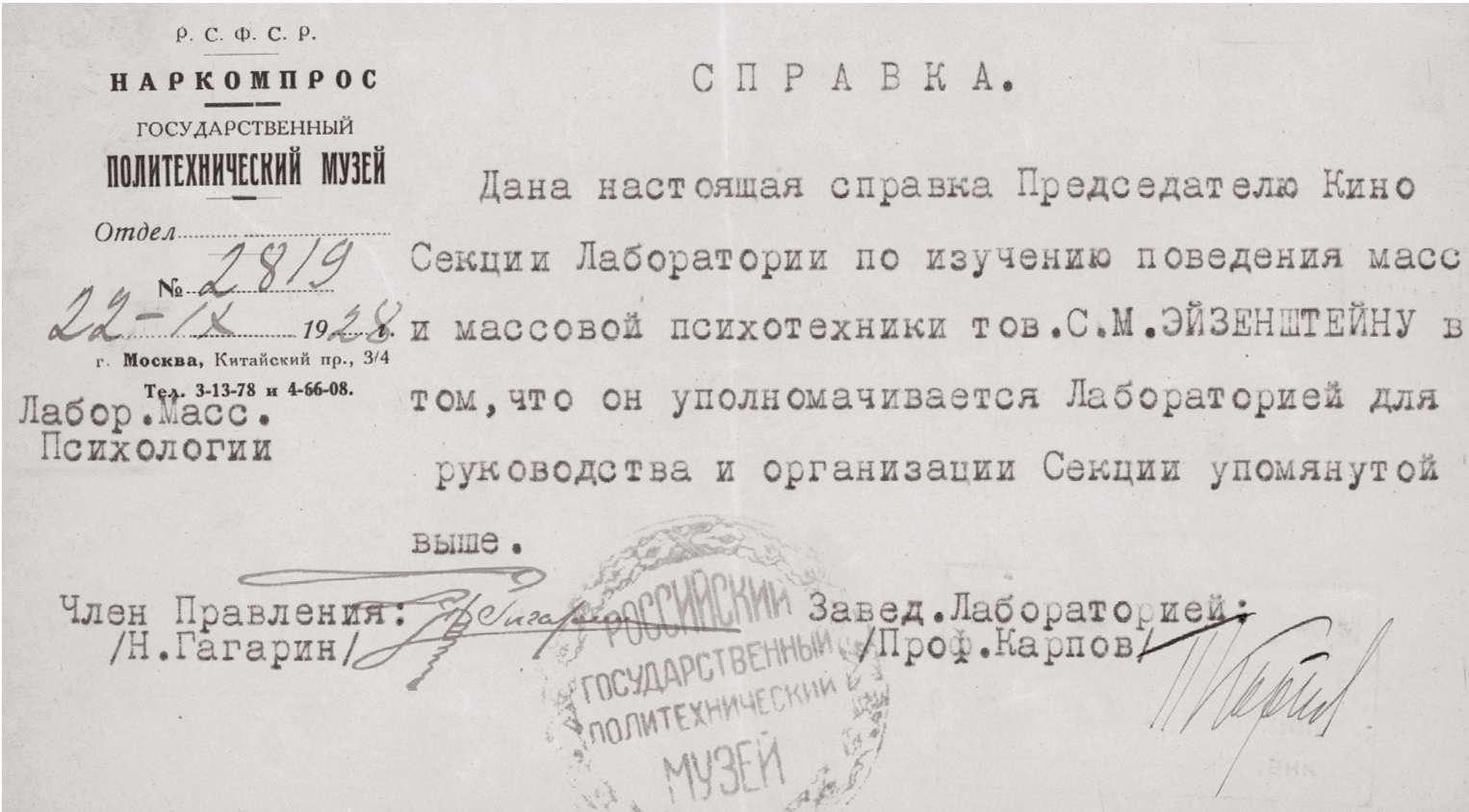

- Эйзенштейн, Выготский, Лурия: психотехника искусства

- / Дастин Кондрен /

- Субъектив: Эйзенштейн и оживление вещей

- / Майкл Куничика /

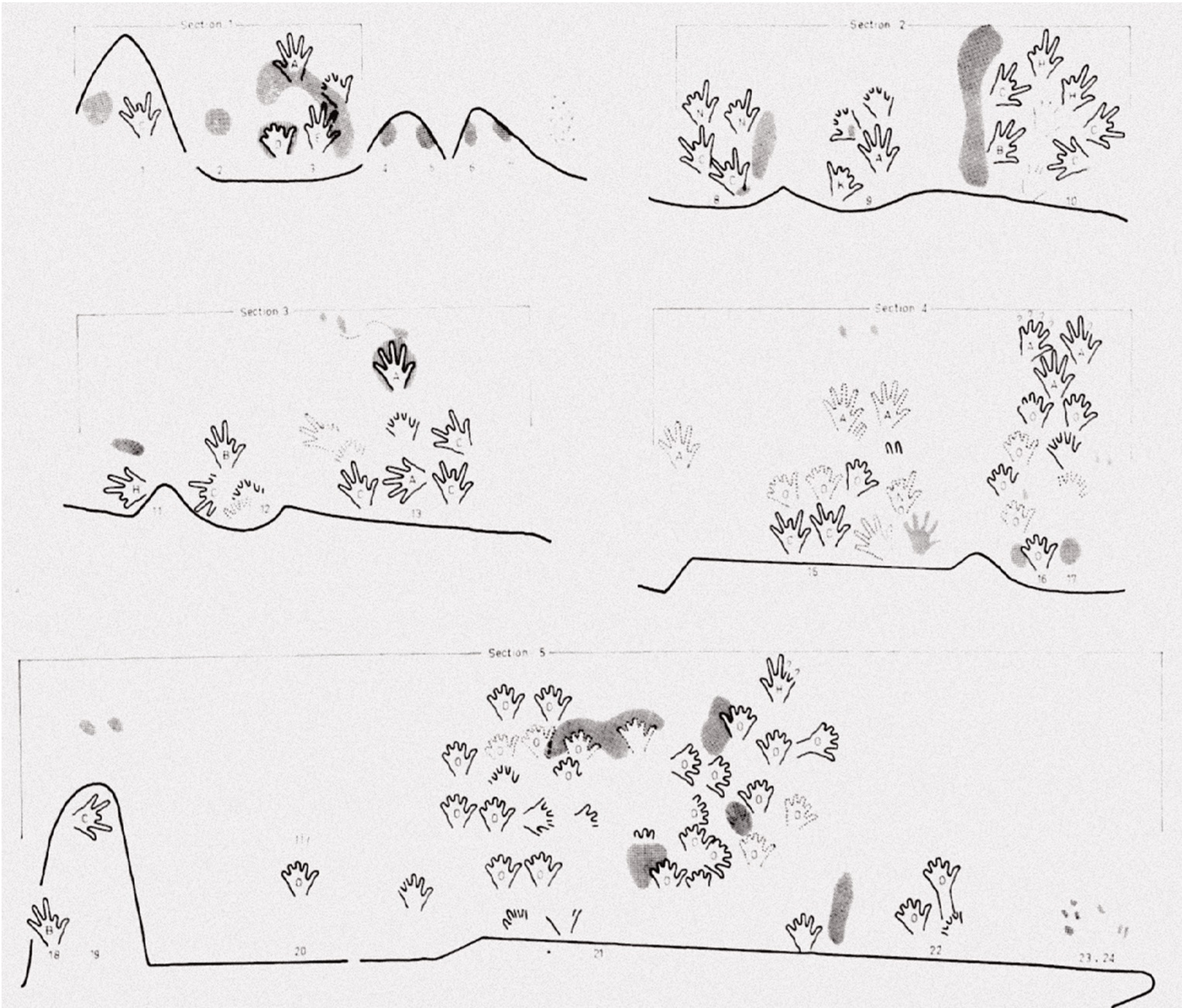

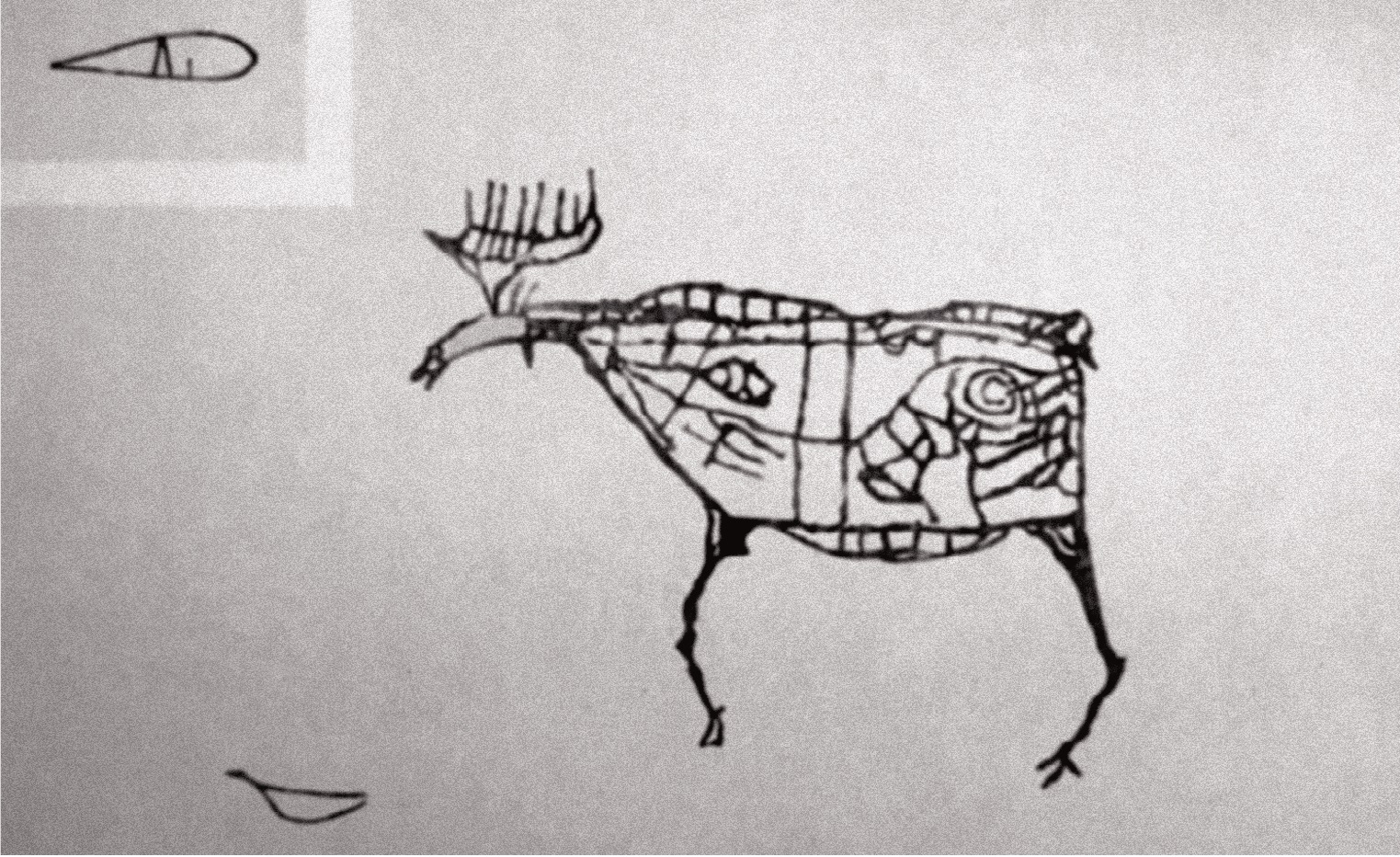

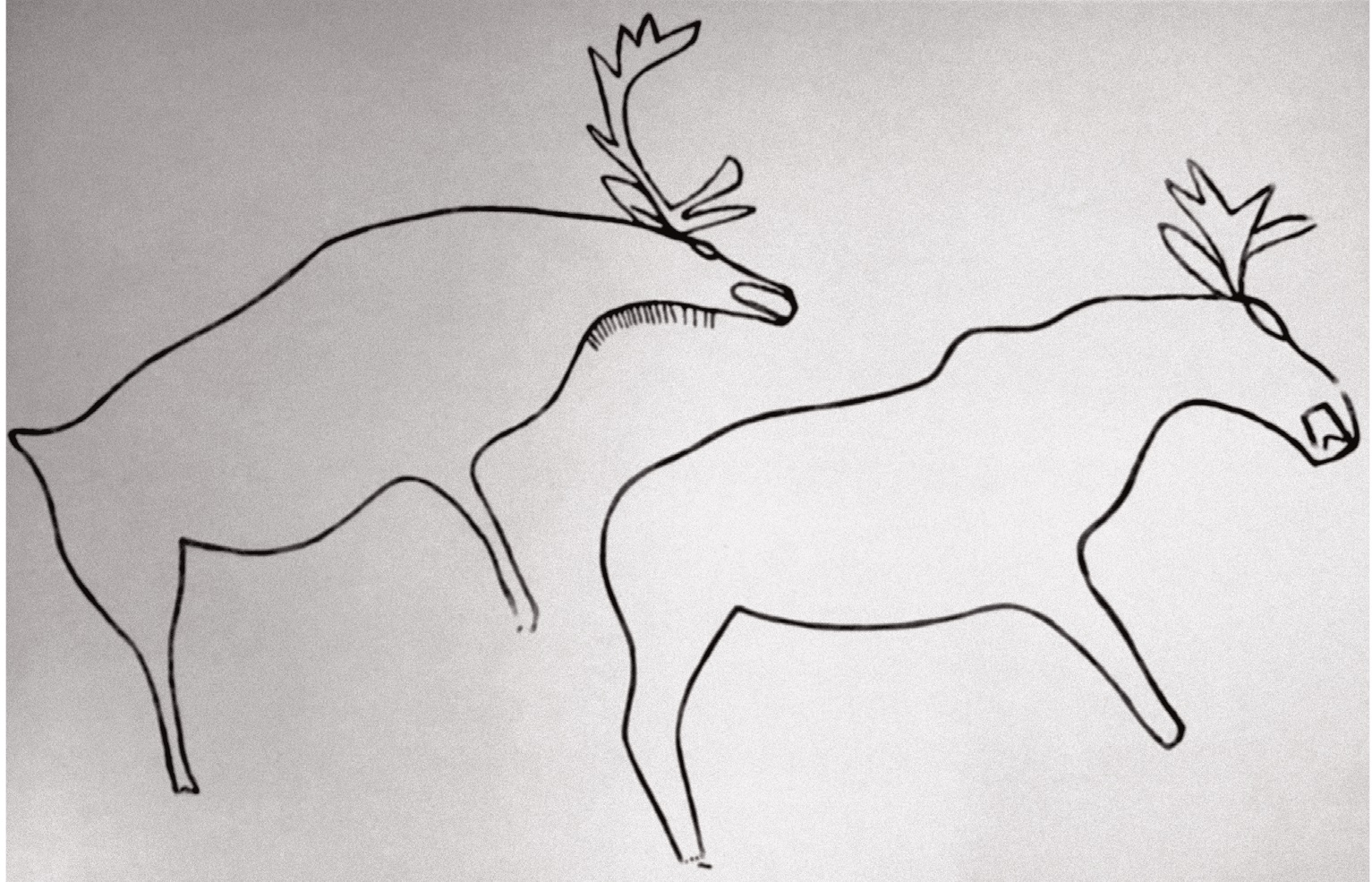

- Праистория и Эйзенштейн

- / Хокан Лёвгрен /

- «Октябрь» Эйзенштейна: о кинематографической аллегоризации истории

- / Пьетро Монтани /

- Эйзенштейн и Выготский. Слова и образы во внутренней речи и композиция фильма

- / Пьерлука Нардони /

- Споры об абстракции: Эйзенштейн и Малевич

- / Джоан Ньюбергер /

- Пикассо и другие неудачники: политика погружения в диалектике позднего Эйзенштейна

- / Ана Хедберг-Оленина /

- Преломленное эхо: идеи педологии в кинотеории Сергея Эйзенштейна

- / Карла Олер /

- Шекспир Эйзенштейна

- / Массимо Оливеро /

- Двуглавый экстаз: философские корни творчества позднего Эйзенштейна

- / Наталья Рябчикова /

- Детектив Эйзенштейн

- / Маша Салазкина /

- Эйзенштейн в Латинской Америке

- / Антонио Сомаини /

- «Ursprüngliche Impulse», «urges», «Triebe», «besoin fondamental»: Кракауэр, Эйзенштейн и Базен о медиа-антропологических основах кино

- / Пиа Тикка /

- Simulatorium Eisensteinense: моделирование динамики сознания

- / Ханна Франк /

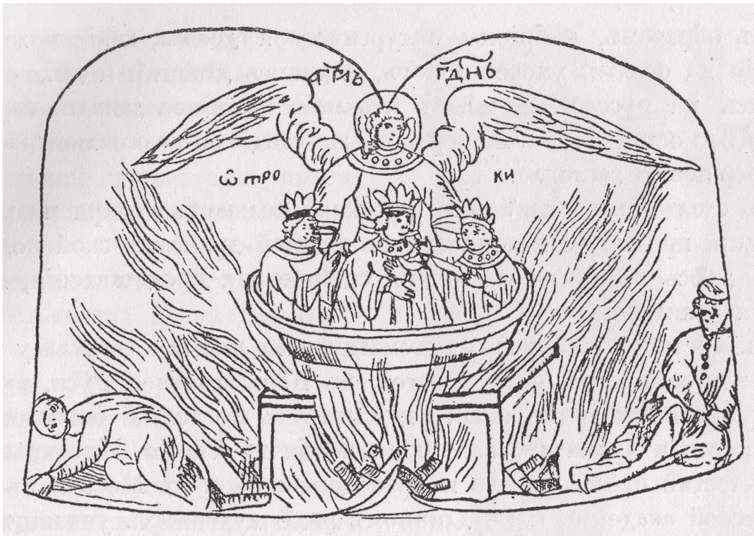

- «Создание горячечного мозга»: размышление над рисунками Сергея Эйзенштейна к «Макбету»

- / Арун Хопкар /

- Дорога цветов и архимедовы точки опоры

- / Юрий Цивьян /

- Synthèse: двоякость как метод и конструктивный принцип

- / Луис Элберт /

- Встречи с Эйзенштейном в бассейне реки Плата

Наум Клейман

Обновленная слава Сергея Эйзенштейна

(предисловие составителя)

Этот сборник статей, написанных большей частью в 2018–2019 годах в разных странах на разные темы специалистами разных наук и методик, можно счесть очевидным свидетельством обновленной славы Эйзенштейна.

Мировая известность настигла Сергея Михайловича в молодости, в начале 1926 года, сразу после премьеры фильма «Броненосец “Потёмкин”» в Берлине, и не покидала его ни в период безмерных похвал, ни в эпоху репрессий, постигших его творения и едва не стоивших ему самому свободы и жизни.

Она сопровождала имя Эйзенштейна даже во времена, когда стала казаться устаревшей «типажно-монтажная» стилистика его ранних фильмов, и позже, когда со скепсисом воспринимали «оперно-фресковый» строй его поздних постановок. Новые поколения кинематографистов спорили с его режиссерской практикой, с его теоретическими постулатами – но тем самым волей-неволей возвращали их в актуальное поле экранного искусства.

В течение всего ХХ века приливы и отливы внимания были не только индикаторами интереса к наследию Эйзенштейна, но и сейсмограммами социальных процессов в той или иной стране. Удивительным образом, тяга к нему пробуждалась в такие моменты истории, когда в стране начинались сдвиги в общественном сознании, а затем происходили перемены в государственном устройстве – то на Кубе, то в Португалии, то во Франции или Бразилии...

Примечательной стороной возрождавшегося внимания был сознательный отказ от эпигонства – от поверхностного подражания фильмам Эйзенштейна в тематике и стилистике постановок. Его идеи и открытия усваивались на глубинном уровне – и даже в полемике с ними. Так бразилец Глаубер Роша туго переплетает социальную критику с фольклорной мифологией, подхватив основную традицию незавершенного фильма Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!». Так Жан-Люк Годар, вернувшись после гимнов Дзиге Вертову и агиток 1968 года в игровое кино, все более радикально выявляет ресурсы гипотезы об «интеллектуальном кино» и возможности звукозрительной полифонии в цифровую эпоху. Так Фрэнсис Форд Коппола, в поисках «большого стиля» для постановки «Крёстного отца», находит его не в опере-сериа на сцене «Ла Скала», а в экранном «Иване Грозном»...

Как тут не вспомнить давнюю остроту Виктора Шкловского об Эйзенштейне – он-де разошелся в кинематографе, как сахар в чаю.

Во второй половине ХХ века случается еще одна метаморфоза славы Сергея Михайловича: она выходит за пределы кино. После публикации теоретических трудов, при его жизни не издававшихся, ими заинтересовываются психологи и антропологи, лингвисты и семиотики, генетики и кибернетики. Прозвище «Леонардо да Винчи кинематографа», данное Эйзенштейну еще в молодости за разнообразие и мощь дарований, оправдывается тем, что его идеи, казавшиеся современникам странными или ошибочными, осознаются вдруг как прозрения и открытия. А коллеги уже не удивляются тому, что он еще в 1931 году в письме к Эсфири Шуб написал странные для режиссера слова: «Кинематограф занимателен постольку, поскольку он “маленькая экспериментальная Вселенная”, по которой можно изучать законы явлений, гораздо более интересных и значительных, чем бегающие картинки...»

Столетие со дня рождения Сергея Михайловича, отмеченное в 1998 году, было не столько подведением итогов, сколько открытием новых перспектив. В России вышло первое полное издание «Мемуаров». Вслед за ним в начале XXI века вышли без редакторских и цензурных сокращений фундаментальные труды – «Монтаж» и «Неравнодушная природа», удалось впервые опубликовать «Метод». Многие книги, эссе и отдельные статьи активно переводятся на иностранные языки.

Еще в 1980-е годы изучением наследия Эйзенштейна занялись не только в киношколах, но и на гуманитарных факультетах университетов и колледжей. Этот процесс приобретает глобальный характер в XXI веке, как следствие – раскрывается философская, искусствоведческая, культурологическая и антропологическая проблематика его творений.

120-летие Эйзенштейна в 2018 году отмечено даже шире, чем его столетний юбилей: в январе-феврале проходят семинары в Токийском университете и Национальном музее Киото, конференция и ретроспектива в Южно-Калифорнийском университете в Беркли; в июне австралийский Университет Монаша организует в Прато (Италия) международную конференцию «Эйзенштейн для XXI века»; в октябре Киноуниверситет имени Конрада Вольфа (Бабельсберг) и берлинский Свободный университет проводят в Потсдаме семинар с участием ученых разных стран и студентов на тему скромной черновой заметки 1926 года «Игра вещей», которая оказалось ключевой для теории и практики советского киноавангарда. Юбилейный цикл международных конференций завершается в январе 2019 года в Амхерстском колледже (США, штат Массачусетс).

Один из важнейших результатов того года – формальное объединение давно существующего сообщества ученых и педагогов, студентов и художников, которые занимаются изучением и развитием наследия Эйзенштейна. Единая веб-сеть Eisenstein International Network (EIN) должна связать системой взаимных ссылок ресурсы равноправных «Эйзенштейн-центров» разных стран. Эта сеть сделает равнодоступными фильмы, тексты, изобразительные материалы, лекции самого Эйзенштейна и о нем на языке оригинала и в переводах. Реализация этого проекта – осуществление идеи «шарообразной книги», высказанной Сергеем Михайловичем еще в 1929 году, за полвека до компьютерной эры. Разработку электронного обеспечения проекта взял на себя Киноуниверситет имени Конрада Вольфа в Германии. В нескольких странах уже начался процесс накопления информационных ресурсов на национальных языках.

Первая конференция EIN успешно прошла в Париже в октябре 2019 года.

Сборник, который вы держите в руках, составлен в основном из авторских обработок докладов на встречах в Прато, Потсдаме, Амхерсте и Париже.

Составитель должен признаться, что было очень непросто сделать выбор выступлений для перевода на русский язык. Научный уровень всех докладов был очень высок, почти каждый из выступавших предлагал оригинальный подход к наследию Эйзенштейна. Задача состояла не в том, чтобы отобрать лучшие из докладов, а в том, чтобы собрать тексты, наиболее актуальные на 2020 год по материалу или по научной методологии. Но выяснялось, конечно, что даже ретроспективно-биографические темы, неизбежные при освоении классического наследия, содержат в себе разгадки многих, еще не проясненных теоретических и творческих проблем. И у составителя не проходит чувство вины перед теми коллегами, чьи работы не попали в этот сборник просто из-за его ограниченного объема. Поэтому считаю своим долгом прежде всего извиниться перед ними. Меня успокаивает лишь надежда, что вскоре полное собрание замечательных выступлений на этих и других конференциях, семинарах, мастер-классах станет доступным на безразмерном веб-сайте в рамках Eisenstein International Network.

Вместе с тем мне радостно поблагодарить всех авторов этой книги, которые обработали для нас тексты своих речей, а также тех, кто писал статьи для нашего сборника заново. В ходе работы над сборником меня не переставало удивлять, как гармонично звучит в нем многоголосье, – при том что разнородный материал относится к психологии творчества и педологии, антропологии медиа и восточным верованиям, классической философии и традиционному искусствознанию, не говоря уж о различных аспектах биографии, фильмов, проектов и концепций самого Эйзенштейна.

Мы сочли нравственным долгом включить в сборник работы двух наших коллег – крупнейшего бразильского критика Жозе Карлоса Авеллара и молодой, ярко одаренной американской исследовательницы Ханны Франк, жизнь которых оборвалась в процессе подготовки юбилейных конференций. Кроме того, в книге напечатаны три статьи, присланные по нашей просьбе для этого издания: в них намечены малоисследованные аспекты наследия Сергея Михайловича.

Низкий поклон переводчикам, прилагавшим все усилия к тому, чтобы передать не только многоуровневую проблематику статей, но и манеру их авторов излагать свои мысли.

Особая признательность – директору Музея современного искусства «Гараж» Антону Белову, руководителю издательской программы музея Ольге Дубицкой, менеджеру Марине Сидаковой, редактору-корректору Антону Парамонову, дизайнеру-оформителю книги Анастасии Орловой и координатору типографского цикла Даниле Стратовичу. Без их внимательного и сердечного участия было бы невозможно рождение этого сборника.

Наконец, наша общая благодарность – всем вам, кто взял эту книгу в руки с серьезным интересом к личности и творчеству Эйзенштейна. Мы надеемся, что в XXI веке и в нашу страну придет понимание и ощущение ценности его наследия не только как памяти о славном прошлом российской культуры, но и как хлеба насущного, нужного на пути в нормальное будущее страны.

С надеждой на такую – живую и животворящую – славу Эйзенштейна в России мы все работали над этой книгой.

/ Жозе Карлос Авеллар /

Жозе Карлос Авеллар (José Carlos Avellar, 1936–2016) – один из крупнейших бразильских критиков и теоретиков кино, автор шести книг и множества статей о бразильском, латиноамериканском и мировом киноискусстве, которые печатались в основном в журналах «Jornal do Brasil» и «Writing Cinema», а также в каталогах и международных сборниках. В юности принимал участие в движении «Сinema novo» и дружил с Глаубером Роша, о котором в 2002 издал монографию. Одно время возглавлял синематеку Музея современного искусства в Рио де Жанейро, преподавал в университете города Гвадалахара в Мексике, был секретарем по Латинской Америке и в 1986–1995 – вице-президентом ФИПРЕССИ, членом жюри многих международных кинофестивалей, включая Каннский и Венецианский. Творчество Эйзенштейна было одной из постоянных тем его статей, блогов и учебных программ. Незадолго до кончины Жозе Карлос прислал «Эйзенштейн-центру» для перевода и издания в России статью «Конь о трех головах» («O cavalo de três cabeças»), опубликованную в июле 2011 в бразильском журнале «Serrote» (№ 8, p. 207–223) на португальском языке и год спустя напечатанную в английском (немного сокращенном) переводе в журнале «New Left Review» (№ 76, p. 108–118).

Конь о трех головах

В 1937 году, почти в одно и то же время, Пабло Пикассо писал «Гернику» (в мае – июне), Сергей Эйзенштейн начал работу над «Александром Невским» (в июне – июле), а Хосе Клементе Ороско приступил к фреске «Завоевание Мексики» (в сентябре). Во всех трех случаях заказчиком выступало государство. Ороско воспользовался приглашением губернатора штата Халиско создать фрески для университета, Дворца правительства и госпиталя Кабаньяс в Гвадалахаре. Патриотическая тема была предложена Эйзенштейну Государственным управлением кинематографии в Москве. Пикассо получил приглашение правительства Испании создать некое произведение специально для национального павильона на Международной выставке в Париже.

Между этими работами не существует прямой связи, помимо того факта, что все они отзываются на напряжение исторического момента между гражданской войной в Испании, начавшейся в июле 1936 года, и Второй мировой войной, которая разразится в сентябре 1939-го. Прямой связи не существует, но можно было бы взглянуть на них как на части, формирующие единую трилогию: она начинается с Ороско, у которого в «Завоевании Мексики» принимает участие испанская лошадь с головой из железа и туловищем из снарядов, цепей и орудий, проходит через Пикассо, в чьей «Гернике» – вытянутая вверх голова испанской лошади, раскрытая пасть которой испускает вопль во время немецкой бомбардировки, и завершается Эйзенштейном – тевтонской конницей в Ледовом побоище и доспехами рыцарей-всадников на заснеженном поле битвы.

В январе 1937 года Пикассо начал серию гравюр «Мечты и ложь генерала Франко». Всего в нее входят 18 помещенных в рамку листов, по три в высоту и по три в ширину, как кадры комикса, на двух листах 30 Ч 40 см. Первый лист содержит девять сцен и подписан одной датой – 8 января. На втором листе три даты: 8 января, 9 января, 7 июня. Последние четыре гравюры серии, выполненные в отличном от остальных стиле, были сделаны после «Герники», которую Пикассо завершил 4 июня. В каком-то смысле, они – продолжение картины. На них изображено лицо плачущей женщины, еще две женщины, держащие каждая по мертвому ребенку, и четвертая женщина с двумя детьми и мертвым мужчиной перед ней. Стихотворение, которое Пикассо написал к гравюрам, могло бы быть и описанием «Герники»: «Крики детей, крики женщин, крики птиц, крики цветов, крики дерева и камня, крики кирпичей, крики мебели, кроватей, стульев, занавесок, кастрюль, кошек и бумаги, крики запахов».

Истоки «Герники», однако, можно проследить и до периода, предшествующего серии «Мечты и ложь генерала Франко»: в сценах корриды середины 1930-х годов, где пасть раненой лошади разверста в вопле; или в серии 1935 года «Минотавромахия», что уже содержит быка, раненую лошадь, женщину в окне и женщину с протянутой рукой, держащей зажженную свечу. «Герника» начинается здесь и продолжается до лиц плачущих женщин, которые Пикассо рисовал до декабря 1937 года.

В феврале 1937 года Ороско завершил роспись актового зала университета – первый из трех циклов фресок, созданных им в Гвадалахаре. На стенах вокруг подиума находятся три росписи: «Народ и лидеры», «Рабочие и солдаты» и «Отверженные»; внутри купола – четвертая роспись, «Человек». В августе он закончил второй фресковый цикл – на стенах вокруг главной лестницы во Дворце правительства: «Отец Идальго», «Братоубийственная схватка», «Теневые силы», «Современный цирк» и «Жертвы». В сентябре он начал расписывать в госпитале Кабаньяс 54 панели и центральный купол (фреской «Человек огня»), которые в совокупности повествуют об испанском завоевании Мексики.

В марте 1937 года Эйзенштейну не дали закончить «Бежин луг». Запрет объявили, когда властям был показан еще не до конца смонтированный фильм. Замысел картины был вдохновлен одноименным рассказом Тургенева из «Записок охотника» (1852), сюжет сценария основывался на материалах дела тринадцатилетнего Павлика Морозова, убитого своими родителями в 1932 году за то, что он изобличил их как врагов социализма. Съемки начались в мае 1935 года, но первый запрет прервал работу в апреле 1936-го; съемки возобновились в августе, при этом первоначальный сценарий Александра Ржешевского был заменен на другой, написанный Эйзенштейном и Исааком Бабелем. Семнадцатого марта 1937 года, после того как фильм был жестоко раскритикован киноначальством, весь материал был изъят. Девятнадцатого марта об официальном запрете было объявлено в «Правде», начальство рекомендовало, чтобы режиссеру больше не давали права снимать фильмы. Материал «Бежина луга» хранился в студийном киноархиве и, по официальной версии, погиб во время Второй мировой войны1. Эйзенштейн годы спустя упомянет в мемуарах о «двух катастрофах»: гибели картины «Да здравствует Мексика!» и трагедии «Бежина луга»2.

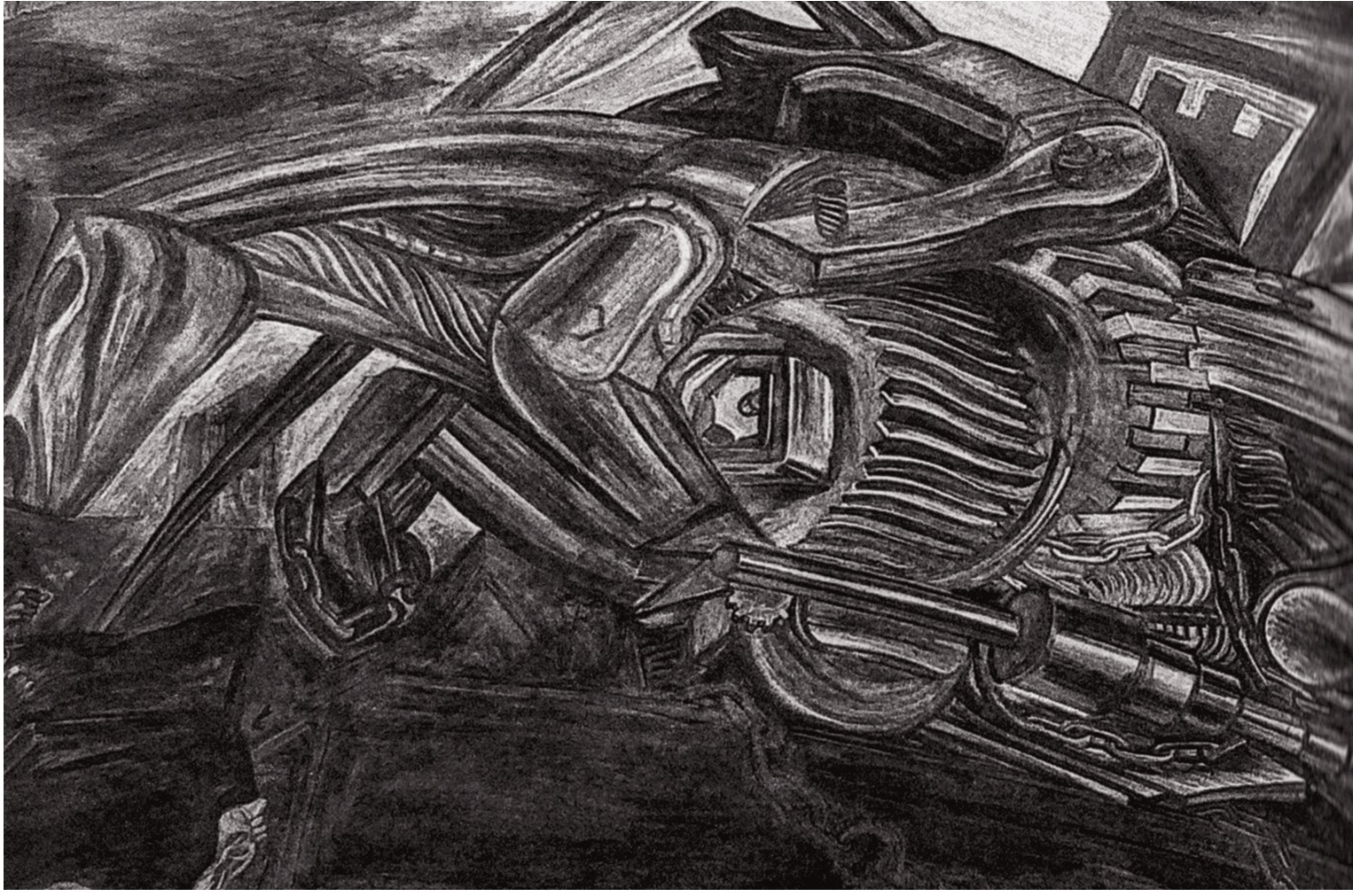

В подготовительных набросках для фресок в госпитале Кабаньяс, сделанных Ороско карандашом и гуашью по бумаге, железный конь имеет имя: «Испания Карлоса V». На фреске эта фигура – боевая машина, не человек и не животное, лошадь и седок, сделанные из снарядов, цепей и орудий, – занимает одну из шести росписей на потолке больницы, в крайней левой части здания. Под «Испанией Карлоса V», на стенах по обе стороны от окна находятся портреты Сервантеса и Эль Греко.

Первая из двух росписей, которая следует за «Карлосом V», изображает сцену боя, названную в этюдах «Воинственность», а вторая – портрет Эрнана Кортеса, чье бородатое лицо венчает металлическое тело, так же как всадник венчает металлического коня. На другом конце здания, справа от центрального купола, потолочные росписи представляют священника и Филиппа II Испанского по обеим сторонам панели, которую подготовительные наброски именуют «Конями завоевания», – вооруженный мечом человек в железных доспехах восседает на двуглавом коне.

Эйзенштейн не мог видеть фрески в Гвадалахаре, потому что они еще не существовали, когда он был в Мексике, между декабрем 1930-го и февралем 1932 года. Не успел он за это время и познакомиться с Ороско лично. Но все же он видел работы художника в США: фреску в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке и «Прометея» в колледже Помона в Калифорнии. Краткий, поэтичный комментарий Эйзенштейна в эссе, озаглавленном «Прометей», упоминающем также Риверу и Сикейроса, может быть прочитан как выражение ощущения, которое охватывает зрителя перед «Завоеванием Мексики»: «Нет ничего более притягательного, чем смотреть на вечный стремительный полет Ороско сквозь стену»; он «свергает Космос. Колеблет олимпийское равновесие», так что оно «взрывается всеохватными языками пламени – в противоположность солнцу, безмятежному, сияющему над Добром и Злом»3.

В своей автобиографии Ороско заметил, что казалось, будто «Кортес и его солдаты завоевали Мексику лишь вчера», а «разрушение Теночтитлана произошло не в XVI в., а в прошлом году» 4. В эпоху испанского завоевания – железо и огонь; сейчас – цепи и пулеметы. Прошлое как нечто, испытываемое в настоящем, или, в тот момент, когда равновесие Вселенной уже нарушено, настоящее как ощущение прошлого. Образы, которые в госпитале Кабаньяс повествуют о прибытии Кортеса и об «Испании Карлоса V», очень напоминают те, что находятся на стенах Дворца правительства. Жертвы под копытами лошадей и конкистадор на потолке госпиталя Кабаньяс напоминают фреску «Народ и его лидеры» на стене актового зала университета. Рисуя завоевание Мексики, Ороско изображает и гражданскую войну в Испании, и войну в Азии, и, может быть, даже Вторую мировую войну, которой предшествовали эти конфликты. Фреска несет в себе слияние событий и смешение времен, подобные тем, что Пикассо осуществил в «Гернике».

Хосе Клементе Ороско. Испания Карлоса V. 1937. Фреска в госпитале Кабаньяс. Гвадалахара, Мексика

Хосе Клементе Ороско. Кони завоевания. 1937. Фреска в госпитале Кабаньяс. Гвадалахара, Мексика

Газеты еще печатали фотографии разрушения Герники в бомбардировке 26 апреля 1937 года, когда 1 мая Пикассо сделал карандашом на бумаге первый набросок полотна, которое он начнет писать спустя неделю: искривленную фигуру лошади. За ним последовали новые наброски, как карандашные, так и маслом на холсте: деталь лошадиной головы с открытой пастью и выпирающими из нее в крике боли языком и зубами. В «Гернике» фигура лошади будет основной. Фотографии Доры Маар, зафиксировавшие рабочий процесс Пикассо, показывают последовательные изменения, которые претерпевал холст в поисках наиболее точной формы и позиции лошади. Сначала она появляется согнутой вдвое, извивающейся на земле. В окончательном полотне остается голова, которая вырывается из тела, исторгающего свой последний вопль. В «Гернике», таким образом, нет ни оружия, ни солдат, ни самолетов, ни бомбежки: есть лишь голова лошади, заходящейся в крике. Есть мать с мертвым ребенком на коленях, женщина, бегущая с воздетыми в отчаянье руками, но выделяется именно лошадиная голова. Это не война, а ужас войны.

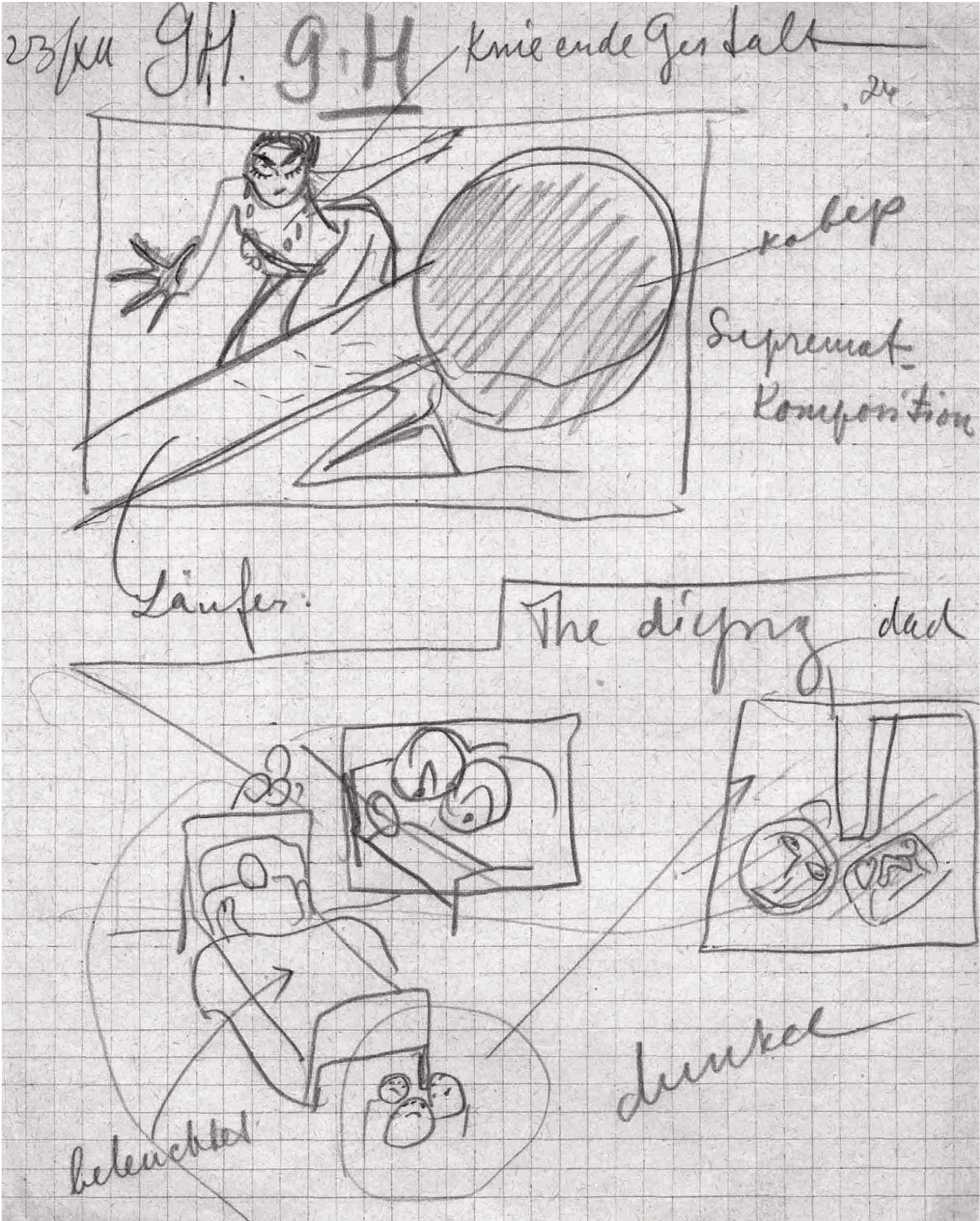

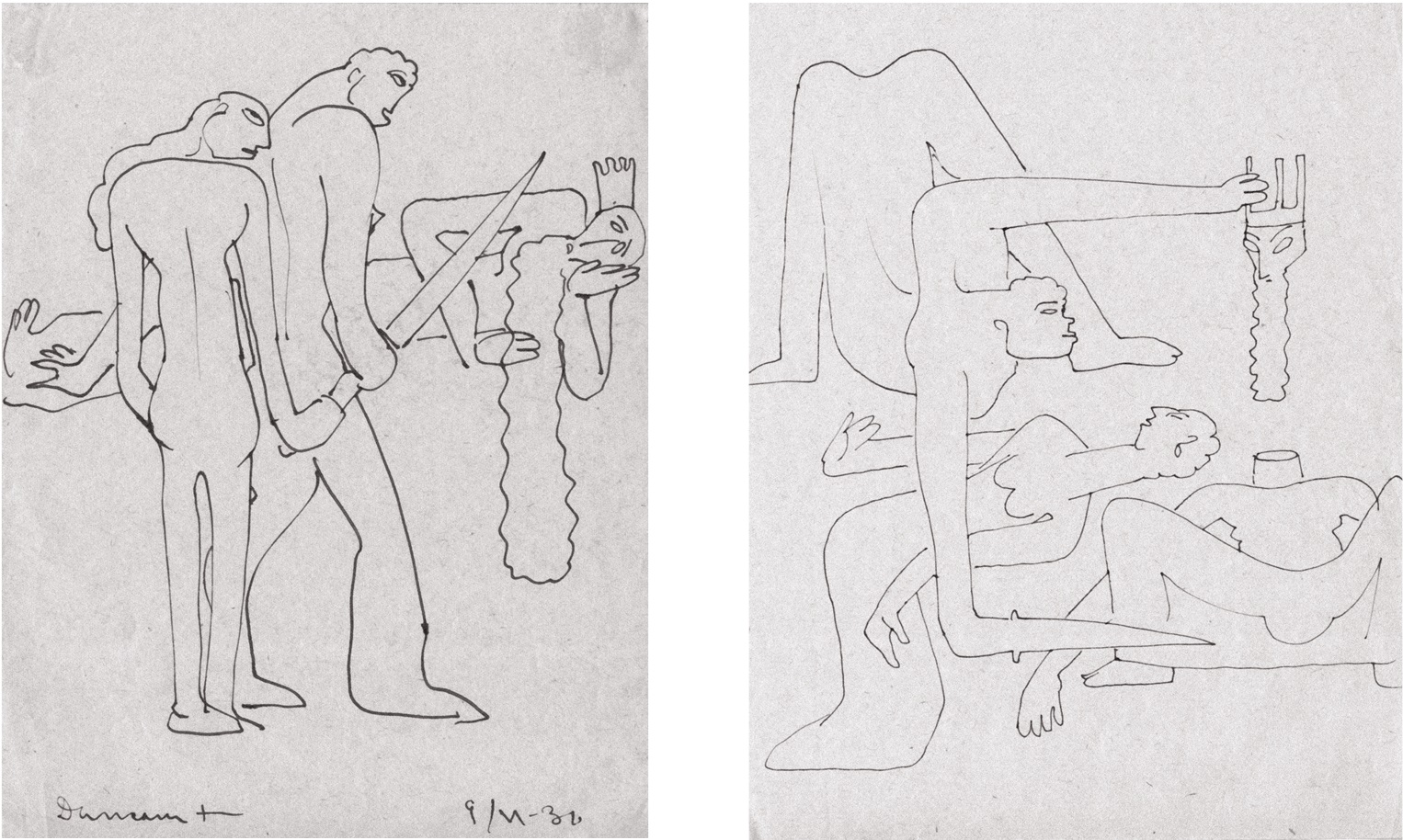

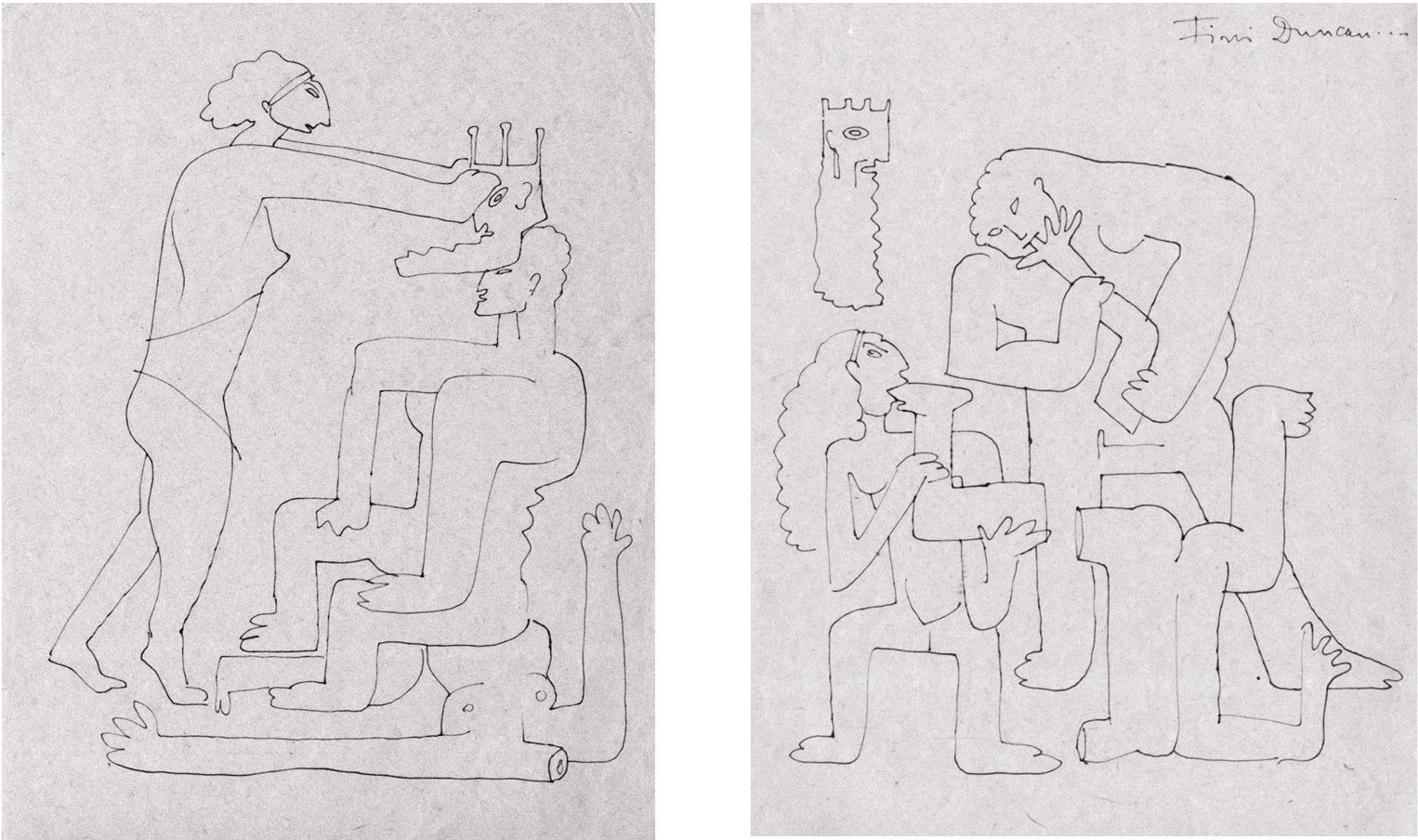

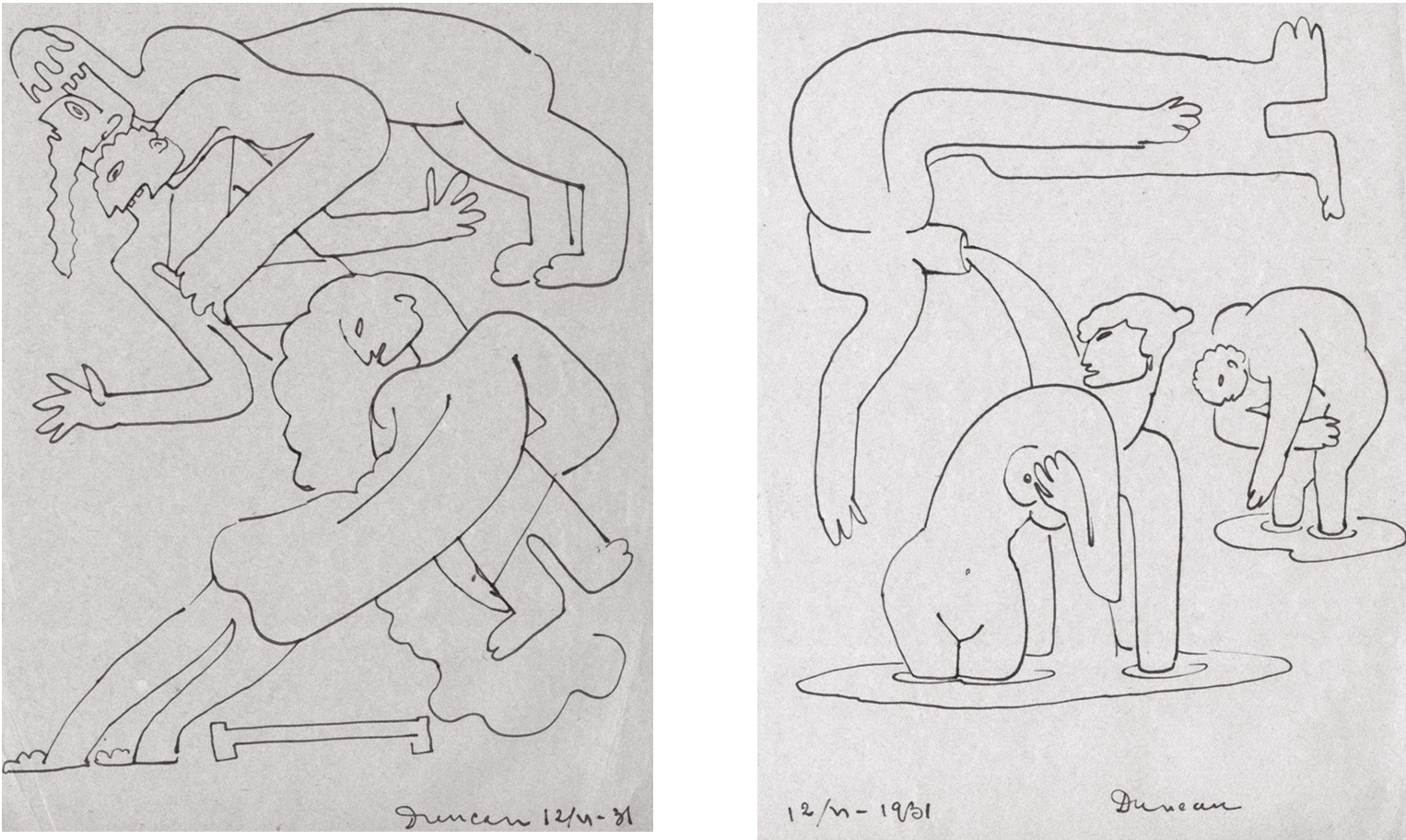

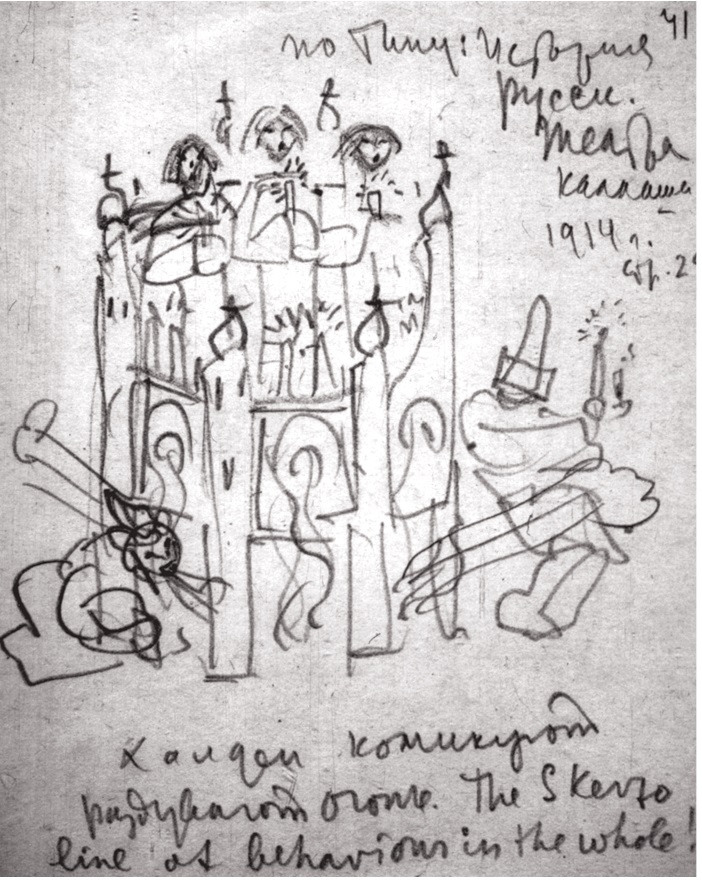

В феврале 1937 года, приближаясь к завершению монтажа «Бежина луга», Сергей Эйзенштейн начал размышлять о следующем фильме при помощи ряда рисунков – серии, посвященной Испании, к тому моменту уже несколько месяцев находившейся в состоянии гражданской войны. Некоторые из этих изображений – самостоятельные зарисовки быта, фигуры, очерченные одним штрихом, на тему «бомбежки и ужаса в Испании»; другие – этюды для отдельных эпизодов фильма, действие которого должно было почти полностью происходить на центральной площади городка, когда его атакуют солдаты Франко. Американский актер и певец Поль Робсон, который в это время давал концерты в Москве, сказал, что будет свободен для работы над фильмом между июлем и октябрем. Робсон тогда находился в центре внимания как в связи с работой в театре и кино (он сыграл Отелло в Лондоне и главную роль в экранизации «Императора Джонса» Юджина О’Нила), так и благодаря политической активности: он участвовал в акциях солидарности с Интернациональными бригадами и выступал против расизма и нацизма. Когда он проезжал через Берлин в Москву, ему угрожали нацистские штурмовики. За несколько лет до этого, в 1932 году, Эйзенштейн пытался сделать с Робсоном фильм «Чёрное величество», но проект не получил официального одобрения. В «Испании» Робсон должен был сыграть роль марокканского солдата; в письме Джею Лейде от 1 февраля 1937 года режиссер писал, что «теперь обе эти вещи могут замечательно сойтись вместе, поднимая расовый и национальный вопрос внутри фильма о революционной Испании»5.

Пабло Пикассо. Голова лошади. 1937. Этюд. Музей королевы Софии, Мадрид

Пабло Пикассо. Герника. 1937. Музей королевы Софии, Мадрид

В то время как эпизоды «Да здравствует Мексика!» были во многом вдохновлены работами Посады, Сикейроса, Риверы и Ороско, фильм об Испании, видимо, до некоторой степени вдохновлялся бы Эль Греко. Уже в феврале Эйзенштейн начал делать заметки для эссе о художнике («Эль Греко и кино»), которое он завершил в сентябре 1937 года. В этом тексте, среди многих других наблюдений, Эйзенштейн пишет, что Эль Греко рисует так, словно он снимает все объективом 28 мм, и что он создает конфликт между вещью и ее внешним видом: человеческая рука, вытянутая «в сторону камеры», выглядит невероятно большой по отношению к телу. Он отмечает, что в кино объектив 28 мм позволяет получать выразительно деформированные изображения, похожие на те, что наполняют полотна Эль Греко. Эйзенштейн также утверждает, что «Вид и план Толедо» – результат рисования не с одной точки зрения, а с точки зрения прогулки вокруг города и его предместий – другими словами, с помощью монтажа различных точек зрения: это, по его мнению, превратило картину в первый пейзаж в истории живописи, который был пейзажем в себе и для себя. Как первый пейзаж без человеческих фигур, он парадоксальным образом содержит сильное человеческое присутствие. И «Гроза над Толедо», на самом деле, является, по мнению Эйзенштейна, автопортретом: грозовая туча над городом – не изображение ненастья, а представление того, что ощущал художник во время живописания.

Сергей Эйзенштейн. Бомбы. Spain. 1937. Москва

Эйзенштейн также отмечает, что и Эль Греко, и Ороско выходят за пределы простой репродукции естественных форм, столь же произвольно используя цвет. Ороско это сравнение наверняка понравилось бы. В описании своего европейского путешествия 1932 года он с энтузиазмом упоминает геометрическую простоту эль-грековского полотна «Христос на кресте и два донатора» в Лувре и с еще большим энтузиазмом – «Погребение графа Оргаса» в церкви Сан-Томе в Толедо. В своей автобиографии Ороско пишет, что в Толедо «по-прежнему хоронят графа Оргаса каждый день», что Эль Греко продолжает там жить, а его апостолы – ежедневно трудиться6.

Если эссе «Эль Греко и кино» имело, хотя и не прямое, отношение к «Испании», мысли Эйзенштейна об этом несостоявшемся проекте более явно видны в рисунках, которые он сделал темным карандашом по бумаге с отдельными деталями, обрисованными красным, между февралем и маем 1937 года – последние в ответ на новости о бомбежке Герники. Они одновременно – и эскизы к будущему фильму, и изобразительный комментарий к новостям с фронтов гражданской войны в Испании, и отсылка к той репрессивной реальности, в которую – по силе воздействия схожую с гражданской войной – погружались в это время жители Советского Союза.

После того, как в ноябре 1937-го Международная выставка в Париже закрылась, с января по апрель 1938 года «Герника» выставлялась в Осло, Копенгагене и Стокгольме. Затем она сразу же вернулась в студию Пикассо; в октябре того же года он послал ее в Англию как часть серии выставок в пользу испанских беженцев. «Герника» была выставлена в Лондоне в ноябре 1938 года, тогда же, когда в Москве состоялась премьера «Александра Невского». В мае 1939 года «Герника», вместе с более чем 60 карандашными и масляными этюдами к ней, прибыла в Нью-Йорк. В сентябре все эти произведения были отправлены на выставку в Лос-Анджелес.

Именно в этот момент Ороско заканчивает фрески в госпитале Кабаньяс, а «Александр Невский» изымается из советского кинопроката вследствие пакта Молотова – Риббентропа, заключенного 24 августа 1939 года. В каком-то смысле Ороско предвосхитил советско-фашистский пакт о ненападении двумя годами ранее, в одной из фресок во Дворце правительства в Гвадалахаре. В «Современном цирке» фасция, свастика, крест, серп и молот – изображены во фронтальном столкновении. Роспись включает в себя фигуру с нарукавной повязкой, на которой нарисована свастика и красная звезда; у еще одной фигуры на спине видны свастика и серп, и эта фигура держит крест.

У Эйзенштейна тоже предчувствие войны: один из шлемов тевтонских рыцарей венчает украшение в форме вытянутой руки как аллюзия на нацистское приветствие; митра епископа, который благословляет рыцарей перед битвой, украшена стилизованной свастикой.

«Герника» оставалась в США, в Нью-Йоркском музее современного искусства, до сентября 1981 года, когда она была отправлена обратно в Испанию навсегда, согласно указанию Пикассо, что это может произойти только после восстановления гражданских свобод в стране.

Хосе Клементе Ороско. Современный цирк. 1937. Фреска во Дворце правительства штата Халиско. Гвадалахара, Мексика

«Александр Невский» вернулся на советские экраны после того, как Германия вторглась в СССР в июне 1941 года.

Нечто в композиции «Герники» напоминает о кинематографе: возможно, черно-белые кадры фильмов того времени, возможно, тот факт, что картина построена с помощью монтажа, подобного кинематографическому. Как кинорежиссер в монтажной, Пикассо располагает на полотне изображения, которые он «снимал» в предыдущие годы, – быка, лошадь, лампу, пламя, чтобы изобразить бомбардировку Герники. Монтаж предполагает перемещение взгляда по картине, подобно сменяющимся на экране кадрам киноленты: открытая дверь, кулак, сжимающий сломанный меч или копье, стрела, цветок, убитая на лету птица, держащая лампу вытянутая рука, отделенная от тела голова на земле, искривленные конечности, смотрящая вниз на голову лошади лампочка, выпрыгивающие из пасти этой лошади в вопле боли зубы и язык, безмолвные крики матери с мертвым ребенком на руках, убегающие женщины и еще одна, высунувшаяся из окна, – все в «Гернике» движется.

Что-то от кинематографического процесса или, по крайней мере, от того, как зритель воспринимает проецируемый на экран фильм, можно найти также во фресках Ороско в Гвадалахаре – вероятно, в расположении росписей и в их отношении к архитектурному пространству.

Хосе Клементе Ороско. Человек огня. 1937. Фреска в госпитале Кабаньяс. Гвадалахара, Мексика

Глаз не может одним взглядом полностью охватить все изображения на стенах вокруг главной лестницы Дворца правительства Халиско. Вместо этого картина как бы постепенно открывается, пока зритель поднимается по лестнице, что заставляет каждый сегмент фрески приобретать различную конфигурацию, с каждым шагом кадрироваться по-новому. Словно движется не зритель, а сама картина.

В госпитале Кабаньяс, здании почти в 200 метров длиной, с изогнутыми крышей и стенами, с большим центральным куполом, невозможно с одной точки зрения и при одном просмотре увидеть больше, чем только часть фресок. Проходя по центру здания или лежа на одной из деревянных скамей, чтобы более внимательно разглядеть крышу, зритель оказывается захвачен ощущением, что мир вот-вот рухнет на него: железная лошадь с ее шестернями и пулеметами парит над его головой, готовая сбросить свои бомбы. Копыта лошадей конкистадоров колют его, словно копья. Воин верхом на двуглавой лошади поднимает меч, чтобы нанести последний удар.

Нечто в конструкции «Александра Невского» напоминает процесс создания живописного произведения. Не только тот факт, что фильм был почти полностью нарисован, до того как был снят, и то, что он разворачивается почти как рисунок, с кадрами, в которых мало движения или ничто не движется, кроме света. Скажем, начальные кадры фильма – это пять пейзажей, в четырех из них доминируют скелеты, непогребенные жертвы давней битвы. Еще одним примером могут служить кадры перед скоком тевтонской конницы в Ледовом побоище: три дальних плана равнины, где линия горизонта прилипла к нижнему краю экрана, а в кадре преобладает небо, заполненное грозовыми облаками, подобно тому небу над Толедо, что было написано Эль Греко. В этом есть что-то от живописи, но не потому, что каждый кадр предъявляет себя зрителю, как если бы это была картина, оставаясь на экране дольше, чем необходимо для того, чтобы опознать снятых людей, объекты и пейзажи. Значение имеют не действия персонажей в каждой сцене или, по крайней мере, не только они. Значение имеет действие изображения в кадре в себе и для себя.

Таким образом, взгляд склонен реагировать так же, как и на отсутствие цвета в «Гернике» Пикассо или на обилие цвета в «Завоевании Мексики» Ороско. В каком-то смысле качество, которое Эйзенштейн находит в Ороско («он свергает Космос»), обнаруживается и в «Александре Невском»: кадры не относятся ни к чему, что существовало прежде, вне фильма или независимо от него. Они создают поэтическую вселенную, перенося в кино опыт формальной школы («Слова в поэзии – не способ выразить мысль, они сами себя выражают и сами своей сущностью определяют ход произведения»7). Каждый кадр словно основан не на динамическом взгляде фотографии, а на пристальном взгляде живописи. Можно даже сказать, что «Александр Невский» был снят так, как если бы имел «Гернику» в качестве сценария, объекта вдохновения или приглашения к творчеству; как будто он был сделан с памятью о бомбардировке Герники. Посреди Руси XIII века, между Псковом и Новгородом, оказывается город басков, разрушенный немецкими самолетами.

«Кости. Черепа. Выжженные поля. Обгорелые обломки человеческого жилья. Люди, уведенные в далекое рабство. Разоренные города. Попранное человеческое достоинство. Такой встает перед нами страшная картина первых десятилетий XIII века в России»8. Текст, который Эйзенштейн написал об «Александре Невском» для сборника об историческом фильме, вышедшем в Москве в январе 1939 года, начинается с этих слов. В этом же тексте Эйзенштейн пишет, что события XIII века близки к событиям нашего времени не буквально, но по своей сути. На самом деле, иногда они настолько близки, что последние новости, кажется, отделяют от истории лишь опечатки: однажды, изучая материалы по русской истории после чтения газетной заметки о бомбардировке Герники, Эйзенштейн наткнулся на описание разрушения крестоносцами в XIII в. города Герсика.

Работа Эйзенштейна с историческими источниками, начатая спустя месяц после запрета «Бежина луга», привела к созданию сценария с условным названием «Русь», посвященного национальному герою XIII века Александру Невскому. Он был написан совместно с Петром Павленко, работа с которым должна была уберечь новый проект от «ошибок» предыдущего фильма. В ноябре 1937 года текст Павленко и Эйзенштейна был отправлен на официальное утверждение, но, ожидая разрешения начать съемку, режиссер продолжал думать о фильме и делать рисунки для него. Он искал способы построения композиции фильма и, в частности, одной из сцен: Ледового побоища. Решение подсказало предложение Виктора Шкловского: сказка о Лисе и Зайце. В сказке Лиса застревает между двумя березами, преследуя Зайца, а затем Заяц атакует ее сзади. «Свинья» тевтонской кавалерии должна была стать эквивалентом Лисы, а замерзшее озеро – березами народной сказки.

Тевтонские рыцари. Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», 1937–1938

В конце марта 1938 года сценарий был одобрен; сроком его завершения было установлено 7 ноября. Эйзенштейн решил снимать Ледовое побоище в середине лета – отчасти под давлением временных ограничений, отчасти же потому, что он представлял себе фильм более в оперном, нежели в реалистическом регистре. Съемки начались в конце июня, с использованием красных и оранжевых фильтров на объективах; тон изображения и движение персонажей слегка искажались относительной неточностью старых камер. Дело было не в том, чтобы создать иллюзию зимы, а в том, чтобы поместить сцену в другую реальность; механические жесты разворачивались на неестественной сцене.

Единоборство князя с магистром. Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», 1937–1938

Премьера «Александра Невского» состоялась в Москве 1 декабря 1938 года, через пять месяцев после начала съемок. В марте 1939 года фильм Эйзенштейна был выпущен на экраны кинотеатров Нью-Йорка. В мае местная галерея «Валентин» выставила «Гернику» Пикассо. В октябре, завершив «Завоевание Мексики», Ороско отправился в Нью-Йорк, чтобы представить публике свои рисунки и картины в галерее Хадсона Д. Уокера.

Через пять лет после создания «Александра Невского» – то ли потому, что Советская армия начала применять стратегию Зайца против Лисы, то ли потому, что вермахт начал применять стратегию тевтонской «свиньи», или же потому, что жизнь в очередной раз подражала искусству, – немцы были окружены и разбиты в другом Ледовом побоище – под Сталинградом, 31 января 1943 года.

Искусство не подражает жизни, говорил Эйзенштейн своим студентам во Всесоюзном институте кинематографии: мы должны не копировать объект для того, чтобы сделать еще один такой же, а изучать структурные принципы объекта для того, чтобы изобретать другой.

Мы придумали живопись не для того, чтобы украшать стены наших квартир, сказал Пикассо вскоре после завершения «Герники». Для него живопись должна была использоваться как оружие для самозащиты или для нападения на врагов.

Картина должна учитывать исторический момент, в который она создается, писал Ороско во время работы над «Завоеванием Мексики». От коллег-муралистов его отличает способность к рефлексии – он, как и его испанский и русский коллеги, осознает взаимоотношение между своим искусством и обществом, в котором он живет.

Можно даже сказать, что Ороско, Пикассо и Эйзенштейн совместно изобрели боевую лошадь о трех головах: одна изрыгает из ноздрей огонь, другая вопит от боли среди падающих бомб, третья оказывается уничтоженной на замерзшем озере: единое творение, созданное одновременно, с мая 1937 года по октябрь 1939-го.

Можно даже утверждать, что они изображали лошадь не для того, чтобы показать ее такой, какая она есть, но для того, чтобы сделать в этой лошади видимым то, что все они чувствовали, вместе с остальным воюющим миром.

Художники призывают изучать структурный принцип явления – для того, чтобы продолжать его изобретение заново.

Перевод Натальи Рябчиковой

/ Ада Аккерман /

Ада Аккерман (Ada Aсkerman) – искусствовед, выпускница École Normale Supérieure, научный исследователь в THALIM («Теория и история современных искусств и литературы») Французского национального центра научных исследований (CNRS). Защитила докторскую диссертацию по теме «Эйзенштейн и Домье. Избирательное сродство» («Eisenstein et Daumier, des affinités électives», издана в 2013). Преподавала историю искусств в Париже, в Нантер / Ла Дефанс и в Высшей школе в Лионе. Автор ряда статей о творчестве Эйзенштейна и об изобразительном искусстве, куратор выставок «Голем! Аватары легенды о глиняном человеке» в Парижском музее искусства и истории иудаизма (2017) и «Экстатический глаз. Сергей Эйзенштейн, кинематографист на перекрестке искусств» («L’Œil extatique. Sergueï Eisenstein, cinéaste à la croisée des arts») в Центре Помпиду-Мец (сентябрь 2019 – февраль 2020).

Незабываемые крики СергеяЭйзенштейна: круговорот образов между живописью и кино

Что такое «гуманизм»? Чем его определить, не вгоняя в логос определения? Тем, что отнесет его как можно дальше от какого бы то ни было языка: крик (а значит – шепот), крик нужды или протеста, крик без слов, без пауз, крик истошный или, в крайнем случае, крик написанный, граффити на глухих стенах.

Морис Бланшо,

Атеизм и письмо: гуманизм и крик (1966)

Сергей Эйзенштейн, наделенный огромной визуальной памятью, создавал свои впечатляющие образы из многочисленных и многоуровневых отсылок к истории изобразительных искусств. В свою очередь, его канонические образы вдохновляли многих художников, в том числе живописцев. Изобразительная судьба кричащей Учительницы из «Броненосца “Потёмкин”», одного из самых известных мотивов Эйзенштейна и одного из самых разящих примеров pars pro toto из всего корпуса его произведений, дает нагляднейший пример переосмыслений и переносов из живописи в кино и обратно, из кино в живопись.

Эйзенштейновская поэтика крика

Фильмы Эйзенштейна, в особенности немые, часто анализировались и описывались с точки зрения криков. Близкий друг Эйзенштейна и коммунистический критик Леон Муссинак в своей книге «Советское кино» (1928) отметил: «Фильм Эйзенштейна похож на крик»9. Эйзенштейн с энтузиазмом одобрил это определение своего искусства, о чем свидетельствует его ответ Муссинаку : «Моя самая теплая благодарность за вашу книгу, которую я получил и которая мне очень понравилась. Разница, которую вы устанавливаете между Пудовкиным и мной, между песней и криком, удивительна и блестяще уместна»10.

Караваджо. Медуза. Около 1597. Уффици, Флоренция

Двадцать лет спустя Жорж Садуль, коллега и друг Муссинака, использовал это сравнение по отношению к «Броненосцу “Потёмкин”», в тексте, симптоматично озаглавленном «Крик становится гимном» (1948): «В “Потёмкине” катящаяся по лестнице коляска, кровь из раненого глаза, руки женщины, сжатые поверх раны на животе, – все эти элементы предстают в виде криков»11.

В своей посмертной книге «Рабство и величие кино» (1962) итальянский критик Умберто Барбаро утверждает, что использование Эйзенштейном крика в «Броненосце “Потёмкин”» способствовало глубокому преобразованию истории кино, так же как крики Караваджо радикально изменили историю искусства. Собственно говоря, по мнению Барбаро, пластические достижения «Потёмкина» сравнимы с драматичными и экспрессивными открытыми ртами Караваджо: «Простого крупного плана матроса за работой или интеллигентки, глядящей через пенсне, простого отчаянно кричащего широко раскрытого рта, простого кадрика или непрерывного плана “Потёмкина” оказалось достаточно, чтобы отодвинуть в прошлое все предыдущие кинематографические достижения, даже самые высокие, и объявить пришествие нового времени. Так же как четыреста лет назад рты Караваджо, раскрытые в немом крике [...], оказали сильнейшее влияние на всю последующую живопись»12.

Симптоматично, что Барбаро опирается на живописную модель для описания кинематографических достижений Эйзенштейна. Более того, Барбаро описывает рты Караваджо как парадоксальные объекты, так как они одновременно молчат и кричат, в точности как крики в немых фильмах Эйзенштейна – крики, которые на самом деле не слышны, но которые все же рокочут, и рокочут мощно.

Крик играет ключевую роль в фильмах Эйзенштейна и рассмотрен во всей его многосмысленности, неоднозначности и разнообразии. Крик – это понятие, которое трудно определить, которое все еще нуждается в теоретизировании, по словам Алена Марка в его книге «Написать крик» (2000)13.

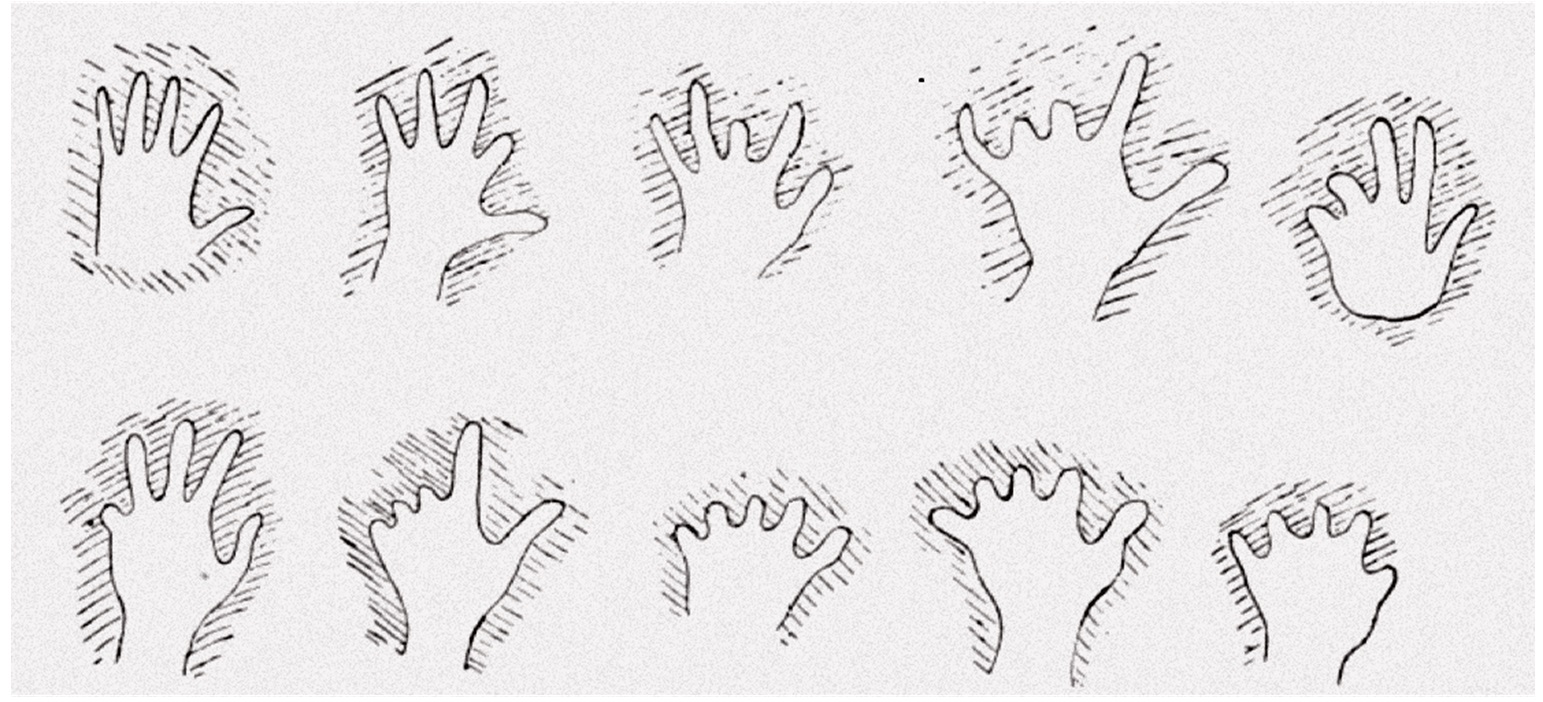

С одной стороны, крик может быть просто издаваемым звуком, эмоциональной и физиологической реакцией тела, часто диссонирующим визгом. Как таковой он может быть воспринят как бессознательное, звериное, примитивное выражение эмоций. В связи с этим в «Очерках семиотической поэтики» Греймас рассматривает крик как нечто, находящееся на границе человеческого языка14. Перенос этого звериного, примитивного крика в визуальную сферу в виде открытого рта, согласно знаменитому высказыванию Лессинга в «Лаокооне», переводит его в зрелище отвратительного и бесформенного содержания. Отсюда совет Лессинга не представлять его, чтобы не оскорбить зрителя видом отвратительно искаженного лица. Широко открытый в крике рот, который он называет пятном, выглядит невыносимой и неприличной дырой в изображении, «худшим из возможных эффектов»15. По этим же причинам Батай и члены кружка «Документы», как сторонники «низкого материализма», выразили бы свою заинтересованность в мотиве широко открытого рта, как это воплощено Жаком-Андре Буаффаром в знаменитом фотографическом сверхкрупном плане рта, опубликованном в «Документах» со вступительным текстом Батайя о ртах, в котором говорится: «В особенных случаях человеческая жизнь все еще по-звериному концентрируется на устах: гнев заставляет людей скрежетать зубами, тогда как ужас и жестокая мука обращают рот в орган надрывных воплей. По этому поводу несложно отметить, что потрясенный индивид в исступлении задирает голову как бы в продолжение шеи – таким образом, что рот становится, насколько это возможно, продолжением позвоночного столба, иными словами, занимает место, обычное для строения животных»16.

Маркируя деградацию человеческой речи к животному состоянию, визуальный мотив разверстого рта размывает границы между внутренним и внешним, давая доступ к плоти, к интимному пространству, обычно невидимому, которое Натали Роэленс обозначает как «обратная сторона лица»17. Эти бессознательные, регрессивные измерения делают разинутый рот энергичной, тревожащей формой эксцесса, вызывают мощное состояние привязанности. Крик как таковой не мог не привлечь внимания Эйзенштейна. В его фильмах многочисленные жертвы и невинные люди кричат в момент надругательства или уничтожения: один из самых известных примеров этого – кричащая Учительница18 в «Потёмкине». Действенный инструмент пафоса, широко открытые рты персонажей должны пробуждать негодование зрителя, заражать его желанием в свою очередь кричать.

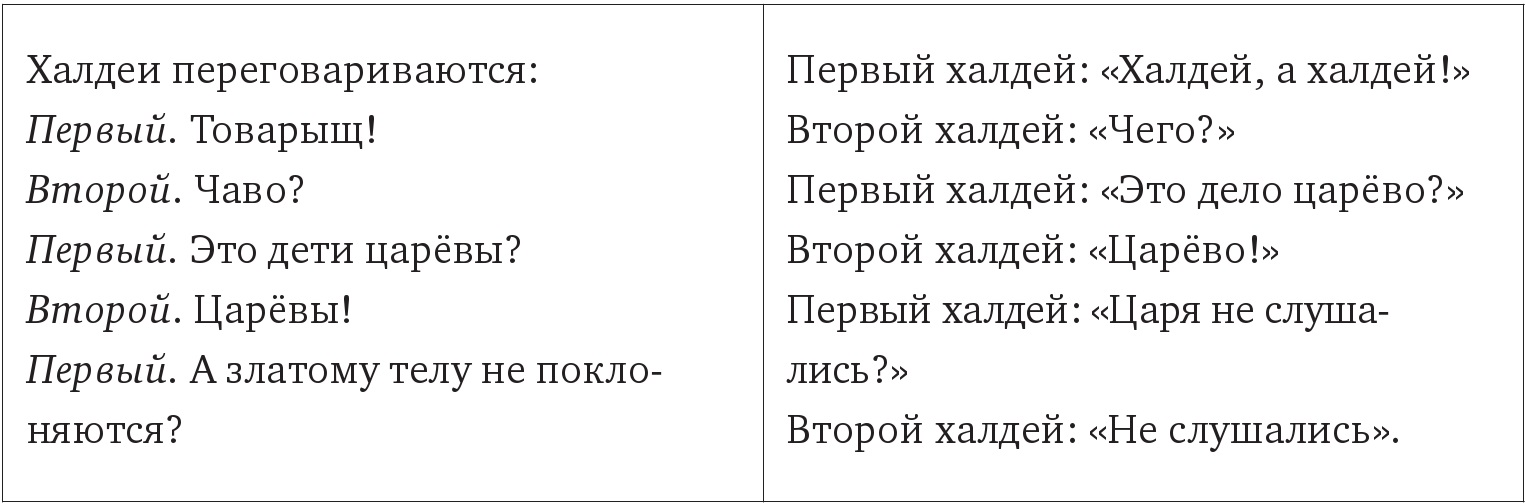

Реклама фильма «Броненосец “Потёмкин”» в немецкой газете, 1926

Приглашение на сеансы цикла «10 величайших фильмов», 1950-е

Здесь мы переходим к другому аспекту понятия крика.

Действительно, с другой стороны, крик может быть также истолкован как положительное и благородное выражение эмоций, когда он оказывается связан с громко артикулированным содержанием. Тогда крик функционирует как средство для передачи возмущения, как выражение сердца и души. Заявленное слово работает как мощный и заразительный стимул, позволяющий связать некое сообщество воедино. В этом отношении нужно помнить, что слово «крик» (cry, cri) может быть этимологически связано с латинскими восклицанием «Quirites!», которым римские граждане призывались на помощь19. Этот политический аспект крика чрезвычайно важен в эйзенштейновской поэтике бунта и роста влияния масс – так, он прекрасно воплощен, например, в титрах-восклицаниях «Братья!» и «Один за всех, все за одного», которые пронизывают весь «Броненосец “Потёмкин”».

Плакат к фильму «Броненосец “Потёмкин”», художники Владимир и Георгий Стенберги, 1935

Интенсивное использование Эйзенштейном кричащих фигур во всем их разнообразии хорошо отражено в многочисленных рекламных плакатах к его фильмам, которые часто включают широко открытый рот. Особенно это заметно на плакатах к «Броненосцу “Потёмкин”», которые подчеркивают роль этого мотива в общей композиции фильма.

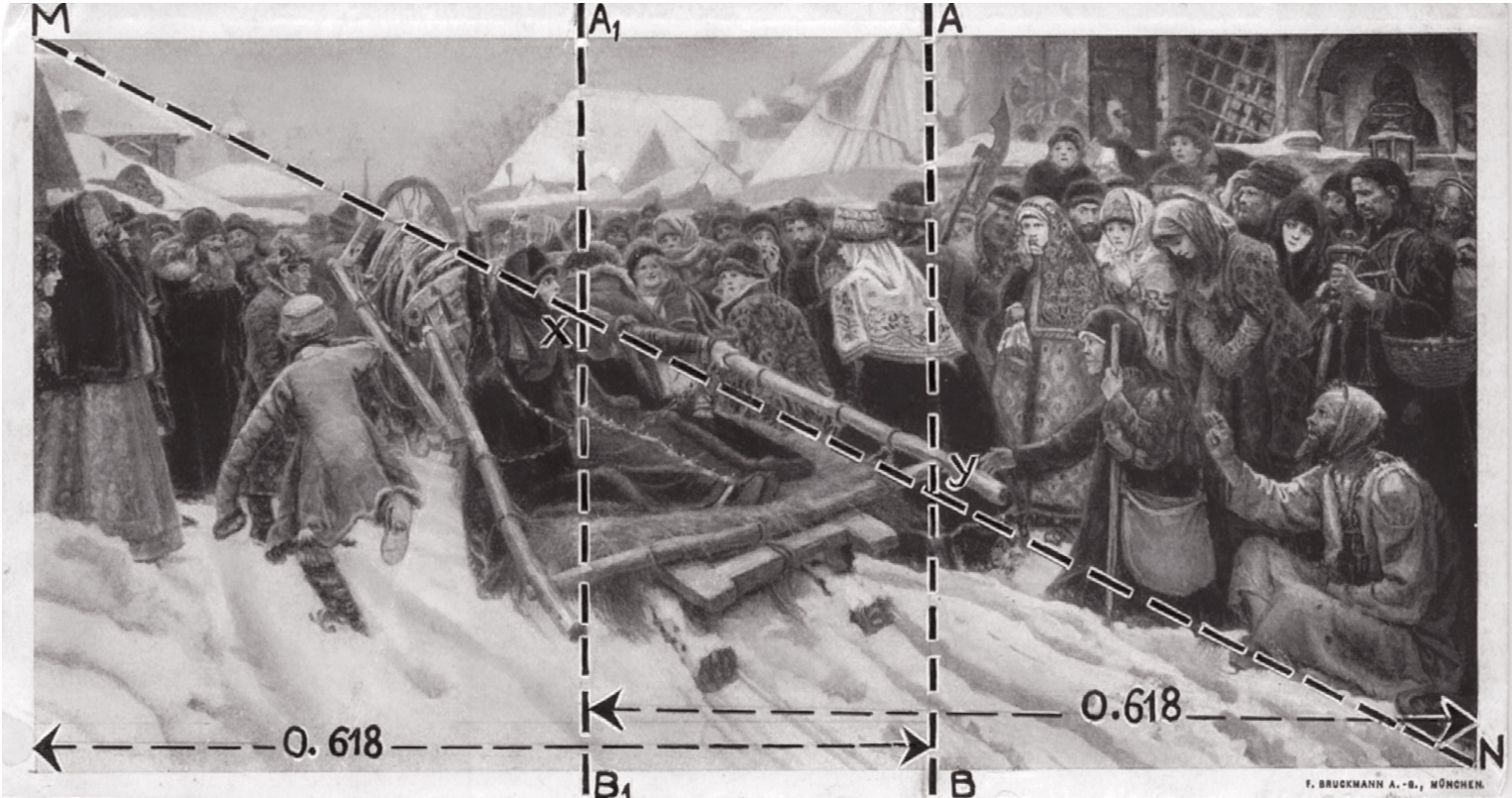

Фильмы Эйзенштейна не только населены многочисленными кричащими персонажами, но и включают в себя различные виды «вопиющего» киноматериала: экспрессивные формы передачи эмоций в кадрах и, прежде всего, сложные и динамичные монтажные приемы, позволяющие превратить весь фильм в гигантский крик. Для создания таких композиций Эйзенштейн обращался к живописным моделям, особенно в своих немых фильмах, где звук должен был подсказываться визуальными средствами. Ему пришлось тщательно изучить то, как художникам удавалось воплощать и выражать такое явление, как голос. Стремясь к теоретическому осмыслению и пост-анализу композиции «Потёмкина», Эйзенштейн, в частности, проводит параллель между этим фильмом и полотном Сурикова «Боярыня Морозова», чья сложная композиция, основанная на золотом сечении, по его словам, может емко и убедительно выразить с помощью визуальных средств то, что выходит за рамки изобразительности, то, что «пластически невыразимо», – то есть голос женщины, прославленной своим красноречием20.

Вакулинчук, старуха на митинге, Аба, мать Абы, студент, мать с коляской, курсистка, казак. Кадры из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”», 1925

Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1887. Государственная Третьяковская галерея

Василий Суриков. Этюд к картине «Боярыня Морозова». 1887. Государственная Третьяковская галерея

Точно так же, обсуждая воздействие вскакивающих каменных львов в «Потёмкине» (образа «камни взревели»), Эйзенштейн вдохновляется и восхищается «Криком» Эдварда Мунка, в котором крик представлен не только как иконографический мотив, как открытый рот, но пронизывает всю структуру и композицию работы, потому что художник стремился «передать строем картины ощущение крика»21. Подобно тому как картина Мунка кричит на каждом своем уровне, весь «Потёмкин» построен на экстатических скачках из одного качества в другое, где крики играют ключевую роль в качестве диалектических узлов22.

Вдохновлявшиеся пластическими изображениями крика, фильмы Эйзенштейна, в свою очередь, стали вдохновением для художников в своеобразном феномене интермедиального круговорота, который вписывается в подход Жоанн Ламурё к крику как интермедиальному объекту23. В этом отношении кричащая Учительница «Потёмкина», икона революционного пафоса, функционирует как своеобразный навязчивый образ. Перерезанная ножницами монтажа, эта кинематографическая Горгона увлекала и ужасала многих зрителей не столько разбитыми стеклами пенсне и вытекающим глазом, сколько зияющей дырой своего кричащего рта. Здесь мы рассмотрим два примера – картины Фрэнсиса Бэкона и Валерио Адами, которые сохранили разные впечатления от этого образа и переработали его в диаметрально противоположных направлениях.

Встреча с «Броненосцем “Потёмкин”»: рождение «живописца крика»?

Названный французским критиком Гаэтаном Пиконом «живописцем крика»24, Бэкон видел в крике один из высочайших объектов для изображения. В интервью 1963 года, которое он дал историку искусств Дэвиду Сильвестру, Бэкон предложил яркую формулу: «Меня всегда очень трогали движения рта и форма рта и зубов… Можно сказать, что мне нравится цвет и блеск, выходящие изо рта, и я всегда в каком-то смысле надеялся, что смогу написать рот так же, как Моне рисовал закат»25.

«Броненосец “Потёмкин”» сыграл решающую роль в обнаружении чувствительности Бэкона к этому мотиву, который будет пронизывать всю его живопись. Почва для этого было подготовлена, когда в 1927 году Бэкон увидел картину Никола Пуссена «Избиение младенцев», которая произвела на него яркое впечатление, что он также вспоминает в том же интервью Сильвестру: «Я помню, что однажды жил с семьей около трех месяцев недалеко от того места [Шантийи], пытаясь выучить французский, я много раз ездил в Шантийи и помню, что эта картина произвела на меня удивительно сильное впечатление»26. Полотно Пуссена создает сильное слуховое ощущение благодаря своей сложной композиции, ибо, как напоминает нам Натали Роэленс, недостаточно просто изобразить открытый рот для того, чтобы изображение можно было услышать, как если бы оно обрело голос27. В своей картине, названной Луи Мареном «одним из самых выдающихся изображений крика», Пуссен разворачивает тонкую игру соответствий между зрительным образом и звуком – сложно оркестрованные визуальные знаки как будто ждут, что их расшифруют в качестве звуков: «…интенсивность крика, звучание голоса в его крайнем диапазоне визуально “обозначены” острым концом поднятого меча и особенно обелиском на заднем плане, над головой: их точка пересечения пуста, передавая пронзительность крика, в то время как нереалистичное удлинение руки женщины переводит в визуальную форму его невыносимую продолжительность»28.

Никола Пуссен. Избиение младенцев. 1625–1632. Музей Конде. Шантийи, Франция

Марен также подчеркивает, что траектория голоса визуально намечена и воплощена с помощью «петель», образованных руками солдата и женщины, которые в свою очередь отражаются и усиливаются движением красной накидки солдата. Сильное воздействие картины Пуссена на Бэкона снова отозвалось, когда Бэкон посмотрел «Броненосец “Потёмкин”», вероятно, в Париже, во время нелегального показа, организованного коммунистическим киноклубом «Друзья Спартака»29. Он пояснил Сильвестру: «Это был фильм, который я увидел чуть ли не до того, как начал рисовать, и он произвел на меня глубокое впечатление – фильм целиком, равно как сцена на Одесской лестнице и этот кадр. Я надеялся в какой-то момент создать – в этом нет какого-то особого психологического смысла – надеялся однажды создать более сильную картину, изображающую человеческий крик. Я не смог этого сделать, у Эйзенштейна она намного лучше, и это так. Думаю, что в живописи, пожалуй, лучший человеческий крик сделан Пуссеном...»30

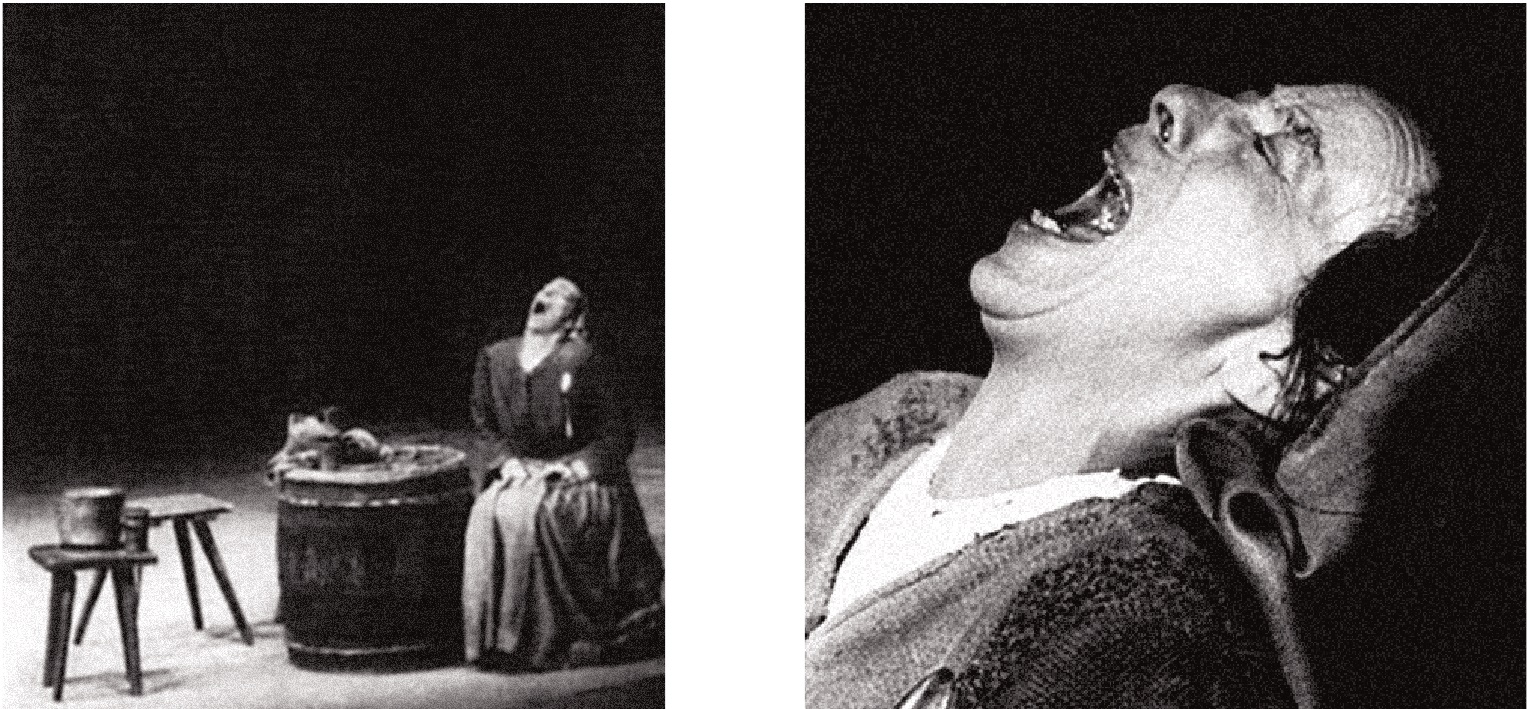

Фрэнсис Бэкон. Этюд к картине «Кричащая няня». 1957. Музей Штеделя. Франкфурт-на-Майне, Германия

Безмолвный крик мамаши Кураж (Хелене Вайгель) в спектакле «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Бертольта Брехта. Театр «Берлинер ансамбль», 1949

В своих дневниках Бэкон еще больше подчеркивает роль, которую сыграл фильм Эйзенштейна в качестве основного катализатора его деятельности как художника: «В юности меня очень привлекла живопись после того, как я был поражен удивительной образностью фильмов Эйзенштейна – «Стачки» и «Броненосца “Потёмкин”»31. Страстный любитель кино, Бэкон признавался издателю и профессору Мишелю Аршимбо в своем изумлении от «невероятной силы немого периода кино» и от выразительных возможностей кинематографа, он утверждал, что хотел бы стать кинорежиссером, если бы не стал живописцем32. В его студии были обнаружены несколько отдельных листков с черно-белыми кадрами сцены на Одесской лестнице33. Среди них – крупный план Учительницы (Бэкон называет ее Няней), наклеенный на картон, который он зарисовал и свирепо покрыл точками и линиями, нанесенными краской, добавляя слой живописного насилия к насилию, уже содержащемуся в киноизображении. Эта репродукция вскармливала его одержимость криком и открытым ртом: «Я пытался использовать кадр из “Потёмкина” как основу, на которой я мог бы также использовать эти чудесные изображения человеческого рта»34.

Бэкон говорит здесь о медицинском сборнике «Заболевания полости рта» (1894), содержащего впечатляющие и довольно отталкивающие иллюстрации щечных патологий, у него был экземпляр французского издания: «Еще одна вещь, которая заставила меня задуматься о человеческом крике, была книга, которую я купил, когда я был очень молод, в книжном магазине в Париже, подержанная книга, в которой были красивые, раскрашенные вручную иллюстрации заболеваний полости рта, красивые иллюстрации открытого рта и обследований полости рта, и они очаровали меня, я был буквально одержим ими»35. Бэкон также владел экземпляром книги Роджера Мэнвелла «Кино» («Film» by Roger Manvell, 1944), в котором воспроизведен кадр с истекающей кровью кричащей Учительницей36. Спустя много лет после поразившей его встречи с «Потёмкиным» Бэкон приобретет сочинения Эйзенштейна, опубликованные на английском языке в 1973 и 1982 годах, они останутся в его студии37.

Бэкон повторял кричащий рот Няни во многих своих картинах, например, в своих вариациях на «Портрет папы Иннокентия X» Веласкеса (1949, 1953), который в версии Бэкона носит разбитые очки, что, как это предположил в 1949 году критик Роберт Мелвилл, указывает на Эйзенштейна в качестве источника. Он подчеркнул близость фигур Бэкона к утрированным актерским жестам и к мощной выразительности немого кино38. Интересно, что Бэкон сделал первый портрет Иннокентия в 1949 году, когда Хелене Вайгель сыграла свой знаменитый «безмолвный крик» в брехтовской «Мамаше Кураж».

Некоторые наброски Бэкона можно было бы рассматривать как сгущение нескольких мотивов из сцены на Одесской лестнице: кричащего рта, зонтика, лестничной конструкции, с кровавыми ассоциациями, окрашивающими всю сцену красным обертоном. В своем «Этюде для портрета» 1952 года Бэкон снова соединил кричащий рот с мотивом очков как вариации сломанного пенсне Учительницы.

Более откровенно Бэкон посвятил Учительнице картину 1957 года «Этюд для «Броненосца “Потёмкин”». К крупному плану Няни он подставляет все тело целиком, абсолютно голое, как будто ему нужно дать избыток плоти ревущему рту. Как напоминает Жиль Делёз, Бэкон изображает не лица, а головы, поскольку «лицо – это структурированная пространственная организация, покрывающая голову, тогда как голова подчинена телу, даже если она – просто его верхушка»39. В этой операции крик играет ключевую роль: «[открытый] рот обретает ту силу нелокализованности, которая превращает всю плоть в голову без лица»40.

Извлеченная из своего первоначального контекста, помещенная в абстрактное и не локализуемое пространство, кричащая Няня в версии Бэкона появляется как обобщенное воплощение человеческого страдания; кровь на ноге перекликается с кровью в глазу, а также с краснотой рта, как будто сам рот – это рана. Крик Няни выкристаллизован посредством живописи, которая абстрагирует его от фильмического и динамического источника, – и он кажется парадоксально висящим в вечности, нескончаемым звуком. Рот эйзенштейновской Учительницы занимает Бэкона свойством плоти при жутком разрыве становиться мясом, поскольку он полагает, согласно Делёзу, что «любой страдающий человек есть кусок мяса»41. Не случайно подобный знак равенства встречается и у Эйзенштейна, особенно в «Стачке», где не только в финальной сцене забастовщиков буквально забивают, как на бойне, но и в начале фильма рабочий-самоубийца выглядит как висящий кусок мяса, разорванный на куски кинокамерой. Мясо, в эстетике Бэкона, способствует созданию зоны неопределенности между человеком и животным: «Голова-мясо есть некое превращение-человека-в-животное»42. Крик усиливает эту потерю фиксированной идентичности и контура, так как «крик Бэкона – это операция, посредством которой все тело выскальзывает через рот»43. Таким образом, Бэкона интересует в крике этот динамичный процесс трансформации, или, лучше сказать, деформации тела в животное, просто в мясо и плоть. Но на карту поставлена также необходимость запечатлеть энергетическое движение, которое переполняет субъекта, надо высвободить присутствие этой энергии, находящейся за пределами изображения и под ним, выразить невидимые силы, «вызывающие крик и сводящие тело судорогами, чтобы в конце концов дойти до расчищенной зоны рта»44. В изображениях кричащих фигур у Бэкона персонажам «только и остается делать видимыми незримые силы, что заставляют [их] кричать»45. Однако, в то время как у Эйзенштейна люди кричат о чем-то в ответ на что-то, Бэкон смещает это воинствующее измерение крика и превращает его в живописный объект сам по себе, в самодостаточный и абсолютный мотив.

Совершенно другой подход и использование образа кричащей Учительницы можно найти в работе художника Валерио Адами.

«Потёмкин» Валерио Адами: радикализированный политический жест

Родившийся в 1935 году в Болонье Валерио Адами сделал карьеру в Милане, в 1970 году поселился в Париже, где установил тесные контакты с интеллектуальным и художественным авангардом. Его работы комментировали Юбер Дамиш, Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жан-Люк Нанси и другие, а его произведения выставлялись на таких площадках, как парижский Музей современного искусства и Центр Жоржа Помпиду46. В семидесятые годы он становится одной из главных фигур направления «Новая фигуративность», заявляя о необходимости вернуться к нарративному и фигуративному искусству – в противовес как абстракции, так и фигуративности соцреализма. Работы Адами пронизаны отсылками к литературе, музыке, поп-арту и кинематографу; он сам экспериментировал с кино в 1971 году, делая фильмы со своим братом Карло Романи Адами. Когда он переехал в Париж, там активно обсуждались теории и фильмы Эйзенштейна. Журнал «Кайе дю синема» публиковал серьезные исследования его творчества (например, «Третий смысл» Ролана Барта), столь же активно переводились тексты самого Эйзенштейна. Ему посвящались специальные номера других журналов. Кристиан Буржуа в своей коллекции «10/18» запустил цикл переводов его книг («Мемуары», «Неравнодушная природа») и статей. Эйзенштейн был ключевой фигурой в эстетических и художественных дебатах того времени, особенно после нескольких революций, потрясших европейские страны в конце шестидесятых годов. Неудивительно, что среди различных работ семидесятых годов, отсылающих к кинематографу, Валерио Адами решил посвятить одну композицию Эйзенштейну, сделав интертекстуальный жест, типичный для его коллег по «Нарративной фигуративной живописи» – таких, например, как Эрро, который вставлял, перерабатывал и выворачивал наизнанку известные образы в новых повествовательных контекстах.

С 24 сентября 1970 года до 24 февраля 1971 года Адами создавал картину под названием «Броненосец “Потёмкин”»47. Сам факт, что Адами замерил и включил в подпись под картиной время, затраченное на эту работу, подчеркивает его внимание ко времени, как будто он хотел преобразовать временной поток фильма в повествование о процессе живописного творчества, с четким началом и концом48. Кинопроблематика, занимавшая Адами, появляется также в одном из его дневников, где он записывает различные возможные названия для картины, – их перечисление звучит почти как отрывок сценария или как ремарки в пьесе: «Люди, лижущие плевки. Истерия. Бесчеловечное обращение. Мать отчаянно просит новостей от сына»49. В этом перечислении раскрываются ассоциации Адами с «Броненосцем “Потёмкин”». Его особенно интересуют моменты пафоса, которые он сочетает с образами из собственной памяти и воображения.

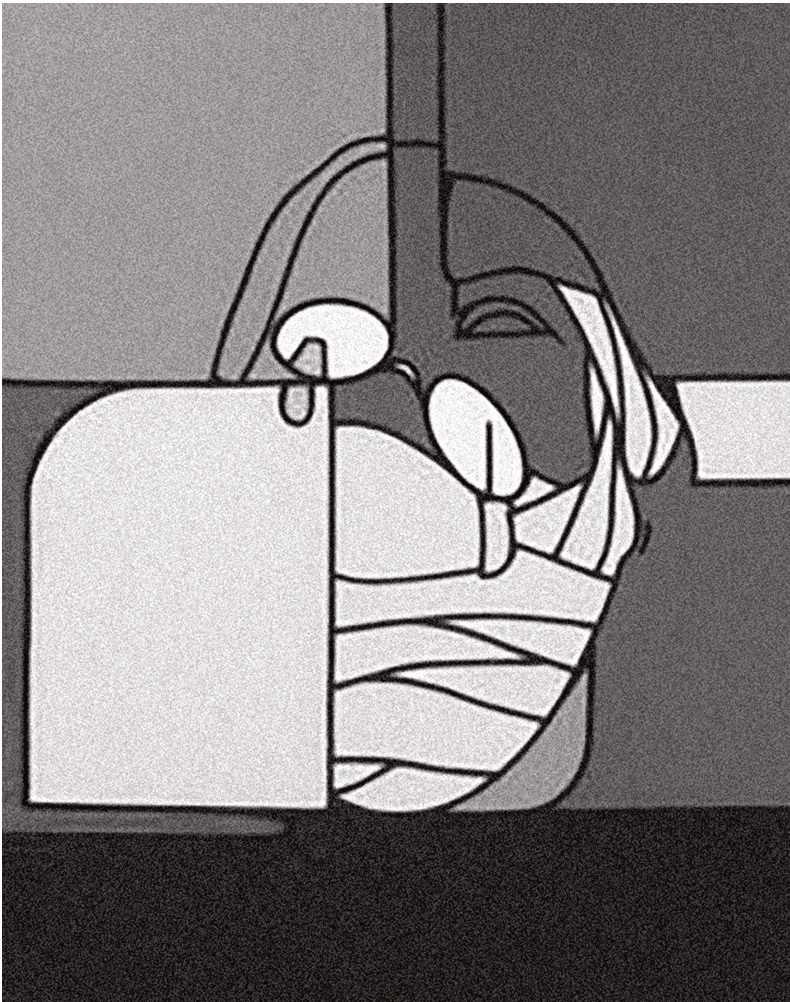

Валерио Адами. «Броненосец “Потёмкин”»: Повязка. 1970–1971. Частная коллекция, Франция

В своем «Броненосце» Адами перерабатывает мотив кричащей Учительницы в совершенно противоположном от Бэкона направлении: там, где Бэкон широко, навечно раскрывает ее рот, Адами закрывает и обтягивает его в кульминации немоты. Там, где Бэкон заинтересован в непристойности и естественности ротового отверстия, Адами усиливает политическое измерение эйзенштейновской сцены. В фильме Эйзенштейна бессильный крик Учительницы символизирует царские репрессии, которые затыкают бунтовщикам рты, чтобы нельзя было услышать никакого протеста. Адами идет дальше: восстанавливая рот няни – дыру-рану – с помощью бинта, мумифицируя ее, он полностью лишает ее голоса и заставляет ее действительно замолкнуть, добавляя новый слой насилия к исходному образу. Там, где эйзенштейновская Горгона ужасала зрителя, Адами горгонизирует само изображение. Буквально представляя гэг, Адами переводит образы Эйзенштейна в обличение цензуры своего времени. Жестокость этого жеста усиливается контрастом серого цвета с другими цветами, как пятно тишины, вторгающееся в композицию, что дает особый акцент на разбитые стекла в кислотно-розовом цвете. Адами утверждал, что в живописи использование цвета равно использованию крупного плана в кино50. В дополнение к этому, бесчеловечность сцены подчеркивается гладкой и холодной текстурой акриловой краски, стилизованными очертаниями, а также ироничным использованием ярких, поп-артовых цветов. Все в этой холодной, плоской, металлической трактовке контрастирует с живой, органической плотью Бэкона. На жестокий киномонтаж Эйзенштейна Адами отвечает «деконструированной» сборкой элементов, фрагментированной поэтикой, которая усиливает потерю речи и зрения персонажем. На самом деле, сам процесс фрагментации жесток, так как он подразумевает принесение в жертву некоторых элементов: «[работы Адами] подобны рассыпанным фрагментам головоломки, отдельные фрагменты которой потеряны, как будто каждое изображение у Адами изначально было разрезано на полоски, а затем склеено с наложениями и утратами фрагментов»51. Эстетика «монтажей-образов»52 Адами опирается на искажение исходного образца или образа и никогда не сохраняет целостность и единство лица. Рисуя, Адами практикует накожные надрезы, произвольные разрезы, которые вторят тому, как взгляд сам разрезает видимую реальность на произвольные фрагменты53. Не случайно в этом смысле, что во многих работах 1970 и 1971 годов Адами обращает своеобразное внимание на мотив очков – не только в своей вариации на образ Учительницы из «Броненосца “Потёмкин”», но и, например, в портретах Фрейда, Ганди, Джойса, где разъятый на части мотив очков воплощает безжалостную работу фрагментирующего взгляда, а также жестокий и безжалостный жест художника.

Воссозданный в живописи, крик эйзенштейновской Учительницы остается, таким образом, по-прежнему живым и резонирует, призывая к новым интерпретациям и переработкам в разные эпохи и в разных видах искусства. Короче говоря, голос Учительницы-Няни требует, чтобы его услышали и на него отзывались, снова и снова.

Перевод Натальи Рябчиковой

/ Лука Арсенюк /

Лука Арсенюк (Luka Arsenjuk) – после окончания университета в Любляне (Словения) защитил в 2010 докторскую диссертацию в университете Дьюка (США) по специальности «теория и практика кино» и стал преподавателем факультета сравнительного литературоведения университета Мэриленда в Колледж-Парке (University of Maryland, College Park). В 2018 вышла его книга «Движение, действие, образ, монтаж: Эйзенштейн и кино в кризисе» («Movement, Action, Image, Montage: Sergei Eisenstein and the Cinema in Crisis», University of Minnesota Press, Minneapolis). С 2019 – директор программ изучения кино университета Мэриленда в Балтиморе (США).

«Заметки ко “Всеобщей истории кино”» и диалектика эйзенштейновского образа

Трудность «Заметок ко “Всеобщей истории кино”» Сергея Эйзенштейна заключается не столько в их фрагментарности и незавершенности, сколько в том, что они представляют собой текст, в котором история кино сама пишется кинематографическими средствами. Кино входит в записях Эйзенштейна и как объект исторического анализа, и как набор операций или средств, составляющих этот анализ. Подвергая свой исторический обзор действию и форме монтажа54, Эйзенштейн стремится к чему-то иному, чем простое производство знаний или суждений об историческом статусе кино: он также хочет создать образ истории кино. Для Эйзенштейна история кино может быть проявлена, только если она сама станет объектом того, что он называл образностью; только если время как нечто историческое пройдено насквозь и позволит затронуть ее темпоральным переживанием образа. Поэтому для текстов заметок ко «Всеобщей истории кино» характерны определенная напряженность и разрыв между двумя конкурирующими временными пластами: один из них основывается на задачах историка кино – стабилизировать время в форме хронологий и периодизаций, установить причинно-следственные связи в форме интерпретации и организовать повествование, в то время как другой пласт принимает форму требования, которое режиссер предъявляет к историческому материалу поразительной широты в поисках образа.

Стало быть, мы можем обозначить нашу позицию в отношении заметок Эйзенштейна, сказав, что образ и история не обязательно понимают время одинаково. Возможно, это утверждение покажется странным по отношению к Эйзенштейну, но он был не одинок среди великих кинематографистов, веривших в то, что с появлением кино история (включая историю самого кино) должна проделать необходимый «объездной путь» по пересеченной местности (кинематографического) образа.

Что же такое образ в специфически эйзенштейновском понимании?

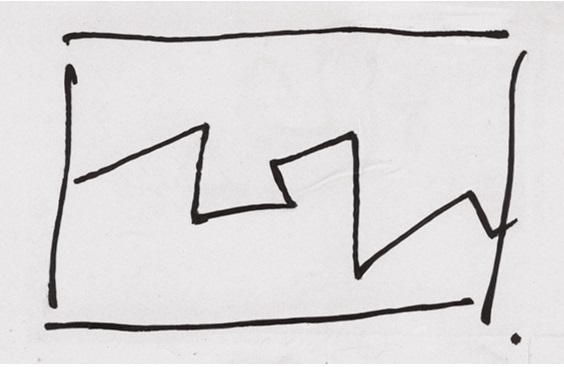

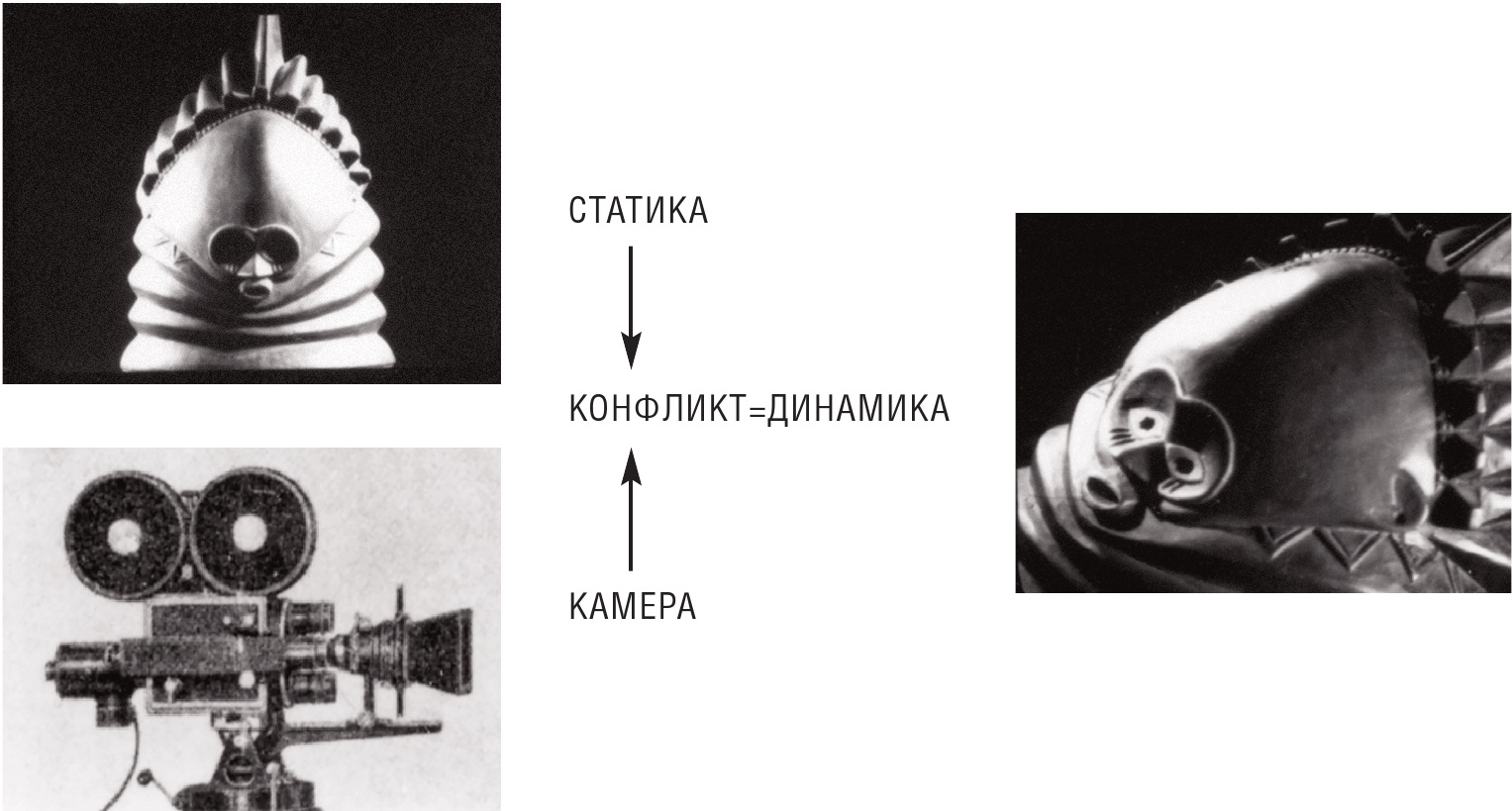

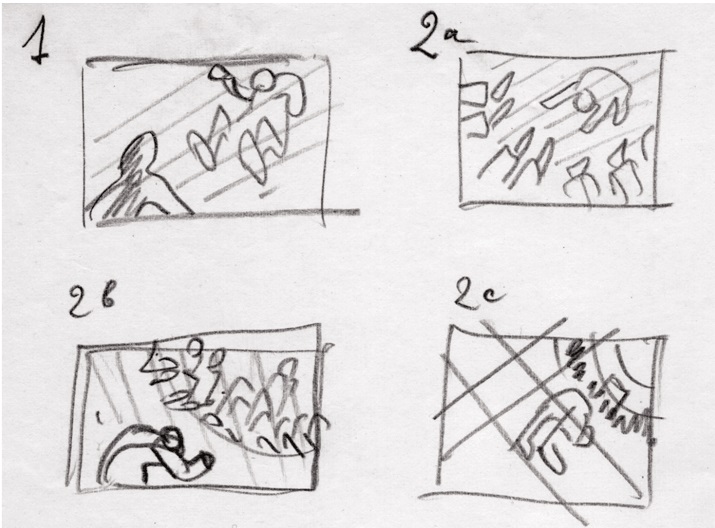

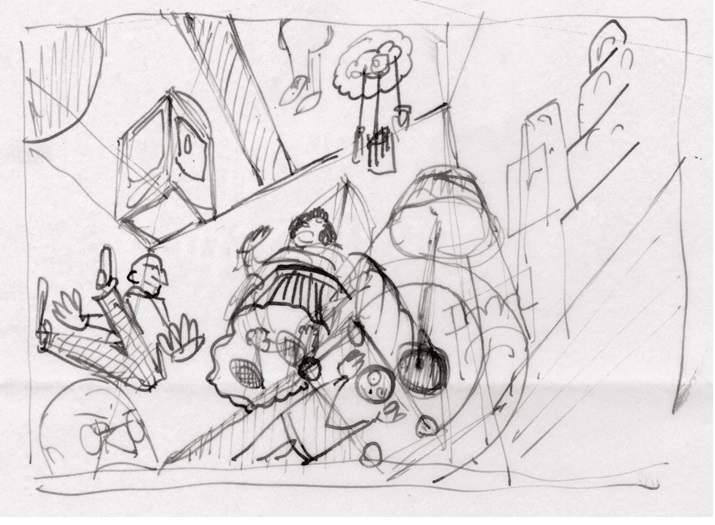

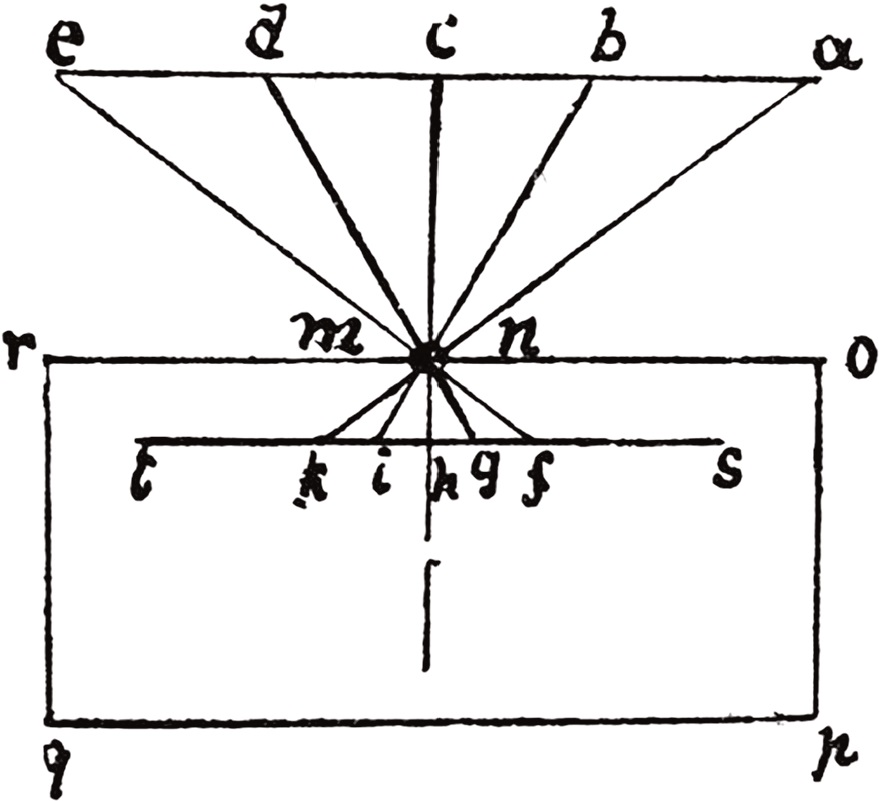

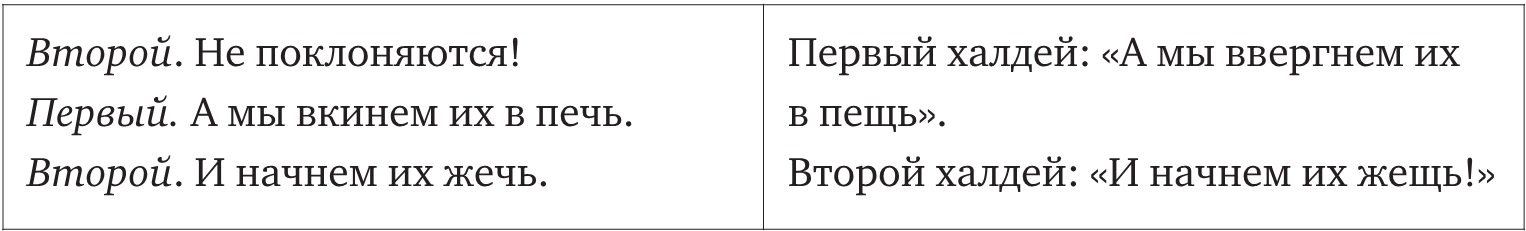

Рисунок баррикады: изображение и остранение

Я предлагаю подойти к вопросу об эйзенштейновском образе с помощью одного примера: рисунка баррикады в его книге 1937 года «Монтаж»55. Этот рисунок появляется через несколько страниц от начала первого раздела – после того, как Эйзенштейн затронул «биографию кадра» в собственных фильмах; напомнил нам еще раз о фундаментальной связи между монтажом и конфликтом; заявил методологическую задачу анализа «стадиальных связей» между композицией единичного кадра, монтажом как последовательностью кадров и звукозрительным монтажом; и начал подходить к вопросу о мизансцене путем анализа эпизода из «Отца Горио», когда-то предложенного студентам в качестве задания. К тому времени, когда мы подходим к баррикаде, ставки проекта книги «Монтаж» оказываются очерчены почти во всей их полноте56.

Выбор Эйзенштейном баррикады в качестве решающего наглядного примера «Монтажа» 1937 года вряд ли является случайным. Нетрудно заметить, как баррикада (образ которой в собственном воображении Эйзенштейна был превзойден лишь гильотиной) могла бы служить особенно эффектной фигурой во всех существенных темах кинематографа Эйзенштейна: жестоком историческом конфликте, революции, движении масс. Действительно, можно поставить баррикаду в ряд вещей-аттракционов, которые в фильмах Эйзенштейна функционируют как воплощенные метафоры внезапного переворота исторических судеб: таковы знаменитая ожившая статуя льва в «Потёмкине», не подчиняющаяся законам логики пуля, которая в «Октябре» внезапно собирается в пулемет, или экстатический молочный сепаратор деревенского кооператива в «Генеральной линии». И все же баррикада в тексте «Монтажа» призвана продемонстрировать нам в первую очередь другой вид переворота или скачка. А именно, она должна показать нам, как конкретно строить образ, а не просто изображение или картинку; как рисунок может внезапно привести нас к ощущению образности вместо простого изображения. Это две стороны фундаментальной эйзенштейновской оппозиции – образ против простой картинки, образность против изображения: тексту Эйзенштейна придется оживлять ее диалектически.

Сергей Эйзенштейн. Баррикада (два варианта решения кадра). Рисунки из книги «Монтаж», 1937

Из-за существования этой основной оппозиции «рисунок баррикады» может означать две совершенно разные вещи, которые Эйзенштейн разыгрывает, включая в текст не один, а два рисунка. На первом рисунке мы видим, по словам Эйзенштейна, воспроизведение баррикады в чисто натуралистических, бытовых деталях. Он является рисунком в смысле простого изображения сцены. Мы можем сказать «рисунок чего-то» в объективном смысле родительного падежа и в отсутствие какого-либо субъективного наделения значением элементов, представленных в этой статической и сбалансированной композиции. Здесь мы имеем дело с изображением, где форма рисунка очерчивает контуры или пределы своего объекта, которые она тем самым содержит в расположении своих линий. Изображение сцены предстает здесь безразличным к течению времени. Оно могло бы быть воспринято как представление о баррикаде в ожидании боя, если бы не тот факт, что напряженность некоего грядущего кровопролитного события кажется в изображении отсутствующей. Его также можно принять за сцену, в которой бой уже закончился, но против этого говорит то, что баррикада и все предметы, что ее окружают, воспринимаются не сильно потревоженными.

Второй рисунок, который Эйзенштейн противопоставляет этому первому, показывает, однако, нечто совершенно иное. Все его элементы – отдельные куски баррикады, почти исчезнувшая поверхность улицы, тротуар, словно превратившийся в рельсы, – становятся взбудораженными. Это беспокойство нигде не проявляется столь явно, как в конвульсии перспективы, где знак кренделя, на первом рисунке нависавший над баррикадой, теперь внезапно оказывается под ней, буквально представляя метафору «переворота», которая была достигнута, по словам Эйзенштейна, «исключительно композиционно»57. Во втором рисунке что-то происходит; и вся сцена, обретая форму события, теперь погружается в неизбежность течения времени. Изменение во втором рисунке свидетельствует об интересе Эйзенштейна к показу вещей в процессе их становления: «Я люблю рассматривать каждое явление как некоторую промежуточную стадию. Как некое “сегодня”, имеющее свое “вчера” и свое “завтра”. Как состоящее в некоем ряде, имеющее свое “до” и свое “после”. То есть предыдущие стадии и последующие»58.

Деформированная и на первый взгляд почти неузнаваемая, баррикада оказывается в водовороте движения, которое разрушает спокойствие пространства в ее изображении. Разрушение этого пространства, возможно, наиболее отчетливо проявляется в паре линий, что, подобно паре натянутых проводов, тянутся от баррикады (объекта, расположенного в пространстве изображения) и оборачиваются вокруг правого верхнего угла рамки рисунка, тем самым предел изображения внезапно втягивается в пространство, которое он должен был отграничивать, в то время как объект, ранее гнездившийся в этом пространстве, выталкивается или даже «взрывается» со своего места. Ощущение изобразительной объективности и натуралистической описательности, которое характеризовало первый рисунок, во втором поглощено сущим субъективным беспорядком. Можно понять этот второй рисунок баррикады так, как будто в нем баррикада, вместо того, чтобы сдерживаться рисунком, внезапно завладела им сама. Как будто не просто созданная актом рисования, баррикада субъективно реорганизовала форму, следуя той логике, какую уже нельзя назвать просто логикой изображения, поскольку роль, которую баррикада играет в этой новой ситуации, также больше не является просто ролью обычного объекта или пассивной вещи.

Итак, образ баррикады (ибо только второй рисунок и является образом, говорит Эйзенштейн) выстраивается не как объект изображения, а скорее как набор сильных эффектов, которые регистрируют на поверхности рисунка «становление» баррикады. И все же элемент изображения (первый рисунок) не просто отсутствует на втором рисунке; Эйзенштейн настаивает на том, что никогда не следует полностью упразднять изобразительную функцию. Вместо этого во втором рисунке изображение подвергается внезапной динамизации, цель которой состоит в том, чтобы дать нам, через движение и через серию выразительных жестов, то, что первый рисунок может показать лишь статически, освобожденным от течения времени. На втором рисунке «плоскость баррикады врезается в плоскость стены домов. <...> …Линия подножия баррикады... врезается в мостовую. <...> Контур баррикады... представлен раздираемой ломаной линией, которая как бы запечатлевает фазы борьбы: кажется, что каждая точка переломов контура является точкой столкновения с переменным успехом двух противоборствующих сил»59.

Образ баррикады появляется на рисунке именно как новый тип динамического единства, которое составляется из этих фрагментированных и быстрых движений.

Динамизация, принимающая во втором рисунке форму набора резких режущих движений – настоящий монтаж линий, – находится в состоянии напряженного соперничества с операцией описания, на которую накладывается. Можно, наверное, сравнить это с операцией остранения в представлении русских формалистов о художественном приеме. Это сравнение оправдано в той степени, в которой динамизация баррикады в рисунке Эйзенштейна разделяет некоторые существенные характеристики с желанием формалистов дезорганизовать автоматизированный и привычный – мы бы сказали, просто изобразительный, или натуралистический – способ восприятия явлений, которые нас окружают. По словам Виктора Шкловского, «[ц]елью образа является не приближение значения его к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание “виденья” его, а не “узнаванья”»60. «Виденье», становление, а не уже сформулированный и познаваемый результат, имеет значение и в примере Эйзенштейна: «Вне этого условия полноты звучания, ощущения баррикады, Баррикады с большой буквы не получится»61. Однако даже это короткое предложение указывает на то, что динамизация восприятия или его остранение является для Эйзенштейна лишь первым шагом. По сравнению с определением Шкловского, операция остранения играет в эйзенштейновской концепции образа гораздо более ограниченную роль. Говоря несколько схематично, в случае Эйзенштейна цель искусства не исчерпывается идеей остранения. Остраняющая динамизация восприятия функционирует не как самоцель, а скорее как средство для достижения чего-то другого, что я и попытаюсь описать в следующем разделе этого эссе62.

Давайте пока просто определим, начиная с двух рисунков, данных Эйзенштейном, изображение и остранение (понимаемое как динамизация восприятия) как первые операции создания эйзенштейновского образа. Хотя образ никогда полностью не отрицает своюфункцию фигуративного изображения предметов, крайне важно увидеть, что эйзенштейновский образ всегда выполняет операцию возвышения или трансформации изображаемого предмета в новый тип существования, в котором функция изображения поколеблена, и его объективный смысл, не исчезая полностью, уступает место динамической взаимосвязи имманентной игры сил63.

Линии рисунка: обобщение и патетизация

Описанная выше двойная операция описания и остранения – назовем это операцией динамического наследования – это только половина дела. Достижение полностью реализованного восприятия в образе баррикады нельзя отделить от одновременного появления какого-то смысла баррикады, которое это динамическое восприятие поддерживает, но которое, тем не менее, само по себе не относится к восприятию. Эйзенштейн назовет это другое измерение «обобщенным внутренним образом содержания баррикады»64. Следовательно, «Баррикаду с большой буквы» следует понимать как относящуюся не только к полному восприятию («виденью») баррикады, но также к появлению в рисунке понятного значения баррикады. Динамическое оформление играет роль чего-то вроде опоры для – используя формулировку Эйзенштейна – «материализации идеи» баррикады в воспринимаемой ткани образа.

Но как мы можем увидеть этот умопостигаемый элемент, «внутренний образ содержания»? В какой форме сущность проявляется? На этот вопрос несложно ответить, так как термины, которыми Эйзенштейн называет появление существенного значения в образе, разбросаны по всему тексту «Монтажа» 1937 года: «графическая проекция характера действия»65, «след движений» или «линия характера»66, «психологический и драматический рисунок действия»67, «графическое изображение наиболее обобщенного представления о явлении»68, «композиционный росчерк облика кадра»69 и т. д. Содержание проецирует себя в образе графически, как облик или схематичный контур движения.

Мы можем понять теперь, почему динамическое изображение баррикады, которое позволило нам воспринимать ее как игру сил (серию режущих движений), необходимо для появления Баррикады с большой буквы. Движение сил в динамическом расчленении фигуры баррикады раскрывает контур, посредством которого сущность баррикады схематизирует себя в образе. Динамическое движение восприятия, запечатленное теперь в «мгновенном снимке» его графического следа, заставляет в образе проявиться тому, что Михаил Ямпольский назвал феноменом «костяка». Ямпольский дает удивительно емкое описание графической одержимости Эйзенштейна: «Он придает линии совершенно особое значение. Производя ее или “обегая взглядом”, человек удивительным образом приобщается к сути вещей, их смыслу. <...> Эйзенштейн приходит к своего рода панграфизму: обнаруживая во всем многообразии мира за видимой поверхностью вещей смыслонесущую линию. <...> Линию, схему он называет “обобщающим осмыслителем”»70.

Таким образом, Баррикада (с большой буквы) будет одновременно подразумевать две вещи: (1) динамическую конфигурацию баррикады (изображение + остранение), что дает нам восприятие предмета, преображенного в игру сил; и (2) то, что этот преображенный предмет будет одновременно поддерживать процесс создания «графической схемы»71 схематичного контура внутреннего образа содержания баррикады.

Означает ли вышесказанное, однако, что вопрос о «внутреннем содержании» в эйзенштейновском образе должен рассматриваться исключительно как облагороженный вид миметической репрезентации? Проделывает ли Эйзенштейн всю эту работу по динамизации нашего восприятия и остранению логики репрезентации на уровне изображения (то, что он назвал бы «имитацией на уровне формы») только для того, чтобы вновь внедрить эту логику на уровне смысловой интерпретации явлений (что он назвал бы «имитацией принципа»)?72 Вводит ли он весь насильственный динамизм и движение, разрушающее смысл любого простого графического изображения баррикады, только для того, чтобы еще более насильственно вернуться к статичности представления, когда дело доходит до абстрактного графического воспроизведения в образе внутреннего смысла баррикады? Верно ли, наконец, то, что «Эйзенштейн рассуждает всецело в русле платонических идей»73 и что образ, после того как он привел нас к предмету в его сущностном контуре, должен подчиниться смыслу?

Сергей Эйзенштейн. Зигзаг с неопределенным значением. Схема из книги «Монтаж», 1937