7 недель в полярных льдах [Франц Бегунек] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Франц Бегунек

7 НЕДЕЛЬ В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ

Ст.

Б-37 БЕГУНЕК Ф. /проф./ "Семь недель в полярных льдах".{1}

Перевод Янзена под ред. и с предисловием Лебеденко.

Красн. газета 1928 г. стр — 93 Ц-30к.

Бегунек — чешский профессор, один из участников катострофического полета Нобиле. В 6 небольших главах рассказано о моментах сбора и отлета "Италии" в <...>-ий раз, о катастрофе с дирижаблем, о жизни на льду, в <...>о входе Мальгрена, о восстановлении радио-связи с <...>, о спасительных действиях итальянцев, шведов и, наконец «Красина». Во всей книге чувствуется полемический <...>, желание защитить Нобиле от обвинений, возводимых на него в связи с крушением "Италии". поэтому от читателей требуется хорошее знакомство со всем, что публиковалось по этому поводу в печати. У ребят такой подготовки нет и книга для них будет трудна в I-ой части. Кроме того, суховатый тон изложения и плохой перевод не передают всей потрясающей силы пережитого за 7 недель в полярных льдах. Предисловие Лебединского говорит об его знакомством с Бегунеком и дает только <...>ний образ последнего.

ДОПУСТИТЬ ст. возр. гор.

<...> путешествия полярные

<...> 14/XI 1928 г.

Ст.

Б-37 БЕГУНЕК Ф. /проф./ "Семь недель в полярных льдах".{1}

Перевод Янзена под ред. и с предисловием Лебеденко.

Красн. газета 1928 г. стр — 93 Ц-30к.

Бегунек — чешский профессор, один из участников катострофического полета Нобиле. В 6 небольших главах рассказано о моментах сбора и отлета "Италии" в <...>-ий раз, о катастрофе с дирижаблем, о жизни на льду, в <...>о входе Мальгрена, о восстановлении радио-связи с <...>, о спасительных действиях итальянцев, шведов и, наконец «Красина». Во всей книге чувствуется полемический <...>, желание защитить Нобиле от обвинений, возводимых на него в связи с крушением "Италии". поэтому от читателей требуется хорошее знакомство со всем, что публиковалось по этому поводу в печати. У ребят такой подготовки нет и книга для них будет трудна в I-ой части. Кроме того, суховатый тон изложения и плохой перевод не передают всей потрясающей силы пережитого за 7 недель в полярных льдах. Предисловие Лебединского говорит об его знакомством с Бегунеком и дает только <...>ний образ последнего.

ДОПУСТИТЬ ст. возр. гор.

<...> путешествия полярные

<...> 14/XI 1928 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Профессора Франца Бегунека я увидел впервые на Шпицбергене. Это было в 1926 г. Экспедиция Амудсен-Эльсворт-Нобиле готовилась к полету в Америку через полярные области, и дирижабль «Норвегия» уже совершил большой перелет из Рима через Ленинград в Кингсбей. В перелете через океан и над северной Россией участвовал и я. В одном из 15-ти домиков-бараков угольного поселка Кингсбей была расположена столовая, и здесь, за огромным столом, расположенным покоем, под сенью гигантских норвежских, американских и итальянских знамен, собиралась к обеду и завтраку экспедиция Амудсена, вместе с земной службой и так или иначе попавшими на Шпицберген норвежскими, шведскими и итальянскими журналистами. Я знал в лицо только тех участников экспедиции, которые прилетели на дирижабле. Всего же на Шпицбергене собралось человек 60. Одно крыло стола занимали маленькие, шумливые, черноглазые итальянцы, на другом восседали молчаливые, пившие виски под норвежские песни скандинавы. И вот, среди них я увидел человека, в костюме австрийского туриста. Тирольские чулки охватывали тонкие ноги, не гармонировавшие с большим, далеко не физкультурном, телом. Шапка каштановых волос венчала полное, розовое лицо с пухлыми губами и добрыми глазами. Из всех здесь находившихся этот человек меньше всех был похож на полярного исследователя, классический тип которого являл собою председательствовавший за нашими обедами подлинный герой Арктики — Роальд Амундсен. Несмотря на внешнюю взаимную деликатность, между норвежской и итальянской частью экспедиции уже тогда пробежал холодок. Норвежцы держались вместе, итальянцы бродили веселыми группами, а мы, не принадлежавшие ни к тем, ни к другим, держались особняком. Особняком держался и молодой краснощекий юноша, с тонкими ногами, как я узнал впоследствии, чехословацкий профессор Франц Бегунек. «Норвегия» скрылась в туманной дали, над бесконечными ледяными полями и снежными пиками Шпицбергена, и через несколько дней большая часть оставшихся на Шпицбергене, в том числе и я и проф. Бегунек, отправились на военном норвежском судне «Геймдал» к берегам Европы и дальше по норвежским фиордам в Осло, откуда и разъехались в разные стороны. За 2-3 недели совместного путешествия по Скандинавии я познакомился с проф. Бегунеком поближе. Он оказался внутренне-содержательным человеком, молодым, подававшим надежды ученым. Он несколько лет работал в лучших лабораториях и институтах Парижа и после этого, вернувшись в Прагу, занял место преподавателя одного из пражских колледжей, одновременно работая в научном институте по электричеству. Его специальность — атмосферное электричество. В теплые вечера на палубе парохода, на котором мы шли по изумительным норвежским фиордам, он рассказывал мне о том, как много может получить изучающий электричество в северных и южных ледяных пустынях и в особенности на самом полюсе. Он жалел, что не мог попасть в число членов экспедиции Амундсена, отправившейся со Шпицбергена к мысу Барроу, но говорил, что и дни на Шпицбергене не пропали для него и дали много ценных материалов. Профессор проявлял усиленный интерес к Советской России и с большой любовью рассказывал об освобожденной Чехословакии. Когда я узнал, что в числе оставшихся на льдине после катастрофы с «Италией» был и проф. Франц Бегунек, я подумал, что этому краснощекому молодому ученому, с пухлыми губами, придется тяжело в обстановке, в которую попали спутники Нобиле. Мне кажется, что он был подготовлен к этим испытаниям меньше даже, чем взятые Нобиле в полет неаполитанцы, которые видят снег только на картинах. Однако, Франц Бегунек выдержал испытание с большим достоинством. Ни из газет, ни от очевидцев нам не пришлось услышать ни о единой жалобе Бегунека. А между тем, он пострадал настолько, что в списке, составленном еще самим Нобиле, он шел на втором месте после Чечиони, у которого была сломана нога. И вот теперь перед нами его записки, представляющие собою первую попытку обрисовать жизнь заброшенной в ледяных пустынях кучки людей. Вслед за этими очерками проф. Бегунек намерен выпустить обстоятельную книгу. Эти записки написаны проф. Бегунеком для американского агентства «Юнайтед-Пресс». В этих кратких записях много достоинства и сдержанности. Только вспомнив о том, что автор по вине начальника экспедиции, вылетевшего при плохих метеорологических данных, два месяца провел на льдине в ожидании медленно надвигающейся смерти, когда чуть не каждый день приносил вести о провале той или иной попытки спасения, можно судить о качестве этой выдержки, о полном отсутствии истерики, выкриков, скороспешных обвинений. Проф. Бегунек остается эпически-спокойным, описывая выпавшую на его и его товарищей долю несчастия, и только когда он говорит о героизме летчиков и других людей, спешивших на помощь остаткам экспедиции, его голос поднимается до высоких нот и дрожит, как дрожала радио мачта «Италии», взывавшая над красной палаткой ко всему миру о помощи. В своих записках проф. Бегунек остается рафинированным интеллигентом. Рассказывают, что когда экспедиция получила приказ Муссолини не проронить ни слова в течение всей поездки из Кингсбея в Европу, проф. Бегунек недоуменно спрашивал друзей: — «Как может этот приказ относиться ко мне? Я — чехословак, я — не военный, я — ученый, я — глубоко статский человек»... Но недоумение так ничем и не разрешилось. Он молчал вплоть до Праги, и только здесь он опубликовал свои краткие записки, в которых так и не оказалось ничего, что могло бы пролить свет на внутренние отношения между членами экспедиции и, может быть, приподнять хоть самый краешек завесы над тяжелой трагедией, жертвой которой пал другой молодой и талантливый ученый — Мальмгрен. А между тем, Франц Бегунек мог бы кое-что рассказать о том, что интересует, не только из любопытства, весь цивилизованный мир. В Праге над ним уже не тяготеет приказ Муссолини, но для меня ясно, что проф. Бегунек не заговорит первый. Нужно думать, что когда появятся работы других людей, так или иначе причастных к северной трагедии, скажет свое слово и Бегунек. Его большая книга, будем надеяться, не обойдет молчанием и внутреннюю жизнь группы Вильери и всей неудачной экспедиции генерала Нсбнле.А. Лебеденко.

Приготовления к полету

В этом очерке я не намерен дать описание всей истории полярной экспедиции Нобиле. Этой задаче должен будет послужить самостоятельный труд, написать который я решил главным образом потому, что автором этого описания экспедиции будет единственный участвовавший в ней иностранец (оставшийся в живых) и, будучи написан исключительно в интересах науки, послужит на пользу, я надеюсь, всему делу полярных экспедиций.

Настоящий же обзор будет состоять из шести очерков, имеющих целью дать общественному мнению точные сведения о некоторых важных стадиях экспедиции.

Только теперь, после моего возвращения из полярной экспедиции, мне представляется случай читать газетные сообщения об этой экспедиции. Если даже принимать во внимание только официальные и полуофициальные сведения, то этот материал оказывается настолько разнообразным и, к сожалению, настолько неточным, что мне еще более кажется необходимым дать объективное изложение событий и тем самым ввести эти сообщения в рамки действительности.

Я не хочу говорить здесь о той кампании в печати, которая после спасения Нобиле была открыта европейскими и американскими газетами не только против него самого, но и против всей экспедиции и которая вновь оживилась после получения известий о гибели Мальмгрена. Я не хочу также вдаваться в дискуссию об отдельных фазисах этой и вспомогательаых экспедиций и намерен по возможности не поддаваться влиянию моих собственных впечатлений. Я думаю, что в интересах справедливого суждения о нашей, так много критиковавшейся, экспедиции необходимо дать не субъективное, а объективное изложение, которое предоставит читателю полную свободу суждения и не пытается с самого начала направить его симпатии или антипатии в определенную сторону.

21 мая, в полдень, я был занят в моей лаборатории, которую я устроил на командном мостике судна «Читта ди Милано», когда за мною пришел секретарь Нобиле. Он сообщил мне, что Нобиле желает поговорить со мной. Я отчасти догадался, в чем дело, на основании замечаний Мальмгрена, который присутствовал на состоявшемся накануне совещании о предстоящем полете к Северному полюсу. Нобиле подтвердил мои догадки и предложил мне приготовиться к полету, который предполагался в ближайшие дни, как только позволят метеорологические условия.

Умберто Нобиле.

«Мы полетим только к полюсу и обратно и через два дня вновь будем здесь, если мы вообще вернемся», — сказал Нобиле, которого я встретил одного в его каюте. «Приготовьтесь к путешествию». Я поблагодарил его за любезное приглашение и заявил, что я буду готов, как только он мне сообщит час отлета. Я удалился, чтобы продолжать прерванные работы. Надо сказать, я вовсе не был убежден в том, что мое участие в полете состоится. Я знал, что Нобиле, по предложению Мальмгрена, еще раньше собирался взять меня с собой при полете к Земле Ленина, с целью произвести научные измерения в области атмосферного электричества при помощи моих аппаратов, которые были установлены на дирижабле. Этот факт был единственной причиной моего участия в полете: самое лучшее, когда каждый работает со своими собственными аппаратами, так как он лучше всякого другого наблюдателя должен знать их недостатки и преимущества. Уже на первом совещании о полярных полетах — в этих совещаниях участвовали и капитаны Мариано и Цаппи — Мальмгрен высказался за то, чтобы я участвовал во всех исследовательских полетах в полярной области, чтобы согласовать результаты их с моими научными измерениями, сделанными во время полета из Милана на Шпицберген. Как я уже отметил, Нобиле был весьма расположен к моим работам и высказывался за мое участие, даже если бы пришлось сократить численность команды. Но оказалось, что это не так просто. При первом полете, который, впрочем, был неудачным, так как дирижабль вследствие неблагоприятной погоды вынужден был возвратиться с мыса Северного, мое участие не состоялось в пользу третьего офицера, обер-лейтенанта Вильери. При втором полете, который был предпринят по направлению к Земле Ленина{2}, вместо меня был взят на борт корреспондент итальянской газеты «Корьере делла Сера» — Томазелли. В обоих случаях Нобиле в последний момент решил взять с собой вместо меня упомянутых лиц (по собственной ли воле или вследствие вмешательства названных или других членов экспедиции, — я не знаю и не хочу обсуждать). Во время обоих полетов мой итальянский товарищ Понтремоли, профессор Миланского университета, был вынужден производить уже не только свои собственные магнитные измерения, но и измерения с моими аппаратами, в области атмосферного электричества. При этом ему помогал Мальмгрен, но так как он сам в качестве метеоролога экспедиции был слишком занят, то профессор Понтремоли во время полета к Земле Ленина был действительно перегружен работой. Тем не менее, — особенно принимая во внимание то обстоятельство, что он работал с моими аппаратами впервые, надо сказать, что он провел наблюдения образцово. Результаты он мне передал для разработки сейчас же после полета, благодаря чему они не подверглись уничтожению, как прочие результаты работ моего товарища, которого я не хочу назвать несчастным, так как я все еще верю, что он и остальные члены группы Алессандри вернутся к нам, и так как я не хочу помириться с мыслью, что мы уже никогда не встретимся для совместного опубликования результатов полярной экспедиции, для которой он с самого начала работал с таким увлечением и такой любовью. Во вторник, 22 мая, за офицерским столом судна «Читта ди Милано» уже говорили о вероятности старта в тот же вечер. За нашим столом председательствовал капитан Мариано. Нобиле, по обычаю итальянских офицеров, сидел отдельно с командиром судна И. Романьо, и во время беседы сказал, что мое участие в полете обеспечено. Несмотря на такие утверждения, я не особенно верил этому, — не верил и потом, когда капитан Мариано сообщил мне частным образом, что сокращение команды коснется, вероятно, второго телеграфиста Педретти или же обер-лейтенанта Вильери, но что мое участие вполне обеспечено. Все же я в тот же день, после полудня, отправился в ангар дирижабля, чтобы осмотреть аппараты и заменить электрометр, который стал крайне чувствителен к вызванной моторами вибрации дирижабля, другим электрометром, менее чувствительной конструкции. Стояла прекрасная погода, какой у нас до этого в Кингсбее почти не было: сияло солнце, и только кое-где наблюдались тонкие полосы тумана. Я, вместе с лейтенантом Арлуино, пошел по дороге, которую проложил по снегу наш трактор. В гондоле дирижабля я уже застал Нобиле и Понтремоли. Нобиле осматривал монтаж аппарата, предназначенного для океанографических работ. Понтремоли наблюдал свои аппараты: двойную буссоль, аппарат для измерения электрического поля земли и другие аппараты, предначенные для измерений при предполагавшемся снижении на полярный лед. Он показал мне купленный в Берлине спектрограф, который должен был служить для изучения солнечного света. При помощи этого аппарата предполагалось сделать на полюсе несколько снимков солнечного спектра. При этом он предложил мне самому работать с этим аппаратом, на случай, если он будет вынужден спуститься на полярный лед, чтобы там производить наблюдения. Я сразу ответил ему, что далеко не уверен в моем участии в полете, и затем вновь занялся моими аппаратами. Оказалось необходимым заменить одну из батарей сухих элементов новой, и так как у меня не было здесь чехословацкой батареи, то мне пришлось взять английскую и с большим трудом прикрепить ее, так как весь монтаж был предназначен для чехословацкой батареи, отличающейся особыми размерами. Но первый техник Мартино помогал мне с такой ловкостью, что через неполные два часа мы закончили не только эту монтировку, но установили также и электрометр. Затем мы все вернулись на «Читта ди Мнлано» и пришли как раз в тот момент, когда был подан сигнал к ужину офицеров. Только во время ужина было объявлено о предстоящем старте и отдан приказ команде собраться к 23 часам в ангаре.

Отлет со Шпицбергена.

Вскоре после ужина я возвратился на сушу, чтобы приготовиться к старту. Часть моего полярного снаряжения находилась в принадлежавшем Кингсбейскому угольному обществу домике возле ангара. Экспедиция сняла в этом домике два помещения: в одном из них предполагалось устроить научную лабораторию проф. Понтремоли (впрочем, это никогда осуществлено не было), а во втором разместить 6 альпийских стрелков, которые были заняты вспомогательными работами для экспедиции в Кингсбее. Мы назвали этот дом «Альпийским домом».

Наша одежда состояла из теплого норвежского свитера и из водонепроницаемого костюма защитного цвета с подкладкой из овечьего меха. Одна часть костюма состояла из длинных брюк, надевание которых являлось настоящим искусством, вследствие сложного расположения пуговиц. Вторая часть костюма состояла из блузы без пуговиц, которая надевалась через голову. Если не считать неряшливо пришитых пуговиц, — у массовых поставок это обычное явление — костюм был сработан очень хорошо, и для нас оказалось счастьем, что мы были в этих костюмах при катастрофе; костюм этот носили поверх обычной одежды. Кроме того, у нас еще были оленьи шубы, надеваемые поверх описанного костюма. Но в них было уже слишком тепло, и, кроме того, оленьи шубы мешали нам двигаться, так что большинство из нас предпочитало складывать шубы в верхней части дирижабля. В качестве головного убора мы носили обыкновенные кожаные шапки с подкладкой из овечьего меха, как носят их летчики. Поверх них надевалась еще шапка, принадлежавшая к защитному костюму и, наконец, еще длинный шерстяной головной убор. Кроме того, каждый из нас получил кожаные рукавицы на подкладке, длинные шерстяные рукавицы, две пары теплых носков и двойной комплект теплого белья. Из обуви мы имели хорошие водонепроницаемые теплые кожаные ботинки для хождения по льду, а для отдыха башмаки из оленьей кожи, выложенные мехом, какие носят лопари. Эти башмаки мы носили и во время пребывания на дирижабле и при хождении по вновь выпавшему снегу. Если положить в эти башмаки еще немного травы, как это делают лопари, то нельзя себе представить более теплой обуви.

Я останавливаюсь на всем этом, так как эти обстоятельства имели первостепенное значение для самочувствия команды. Из этого описания видно также, как хорошо мы были снаряжены для полярной экспедиции, и если Нобиле упрекают в том, что он не имеет опыта в путешествиях через лед и в пребывании на нем, то никак нельзя упрекнуть его в том, что он снарядил нас плохо для экспедиции.

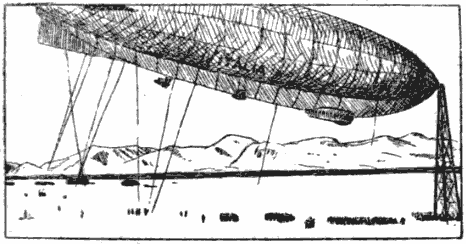

Кингсбей. На берегу видна причальная мачта и ангар.

Я отправился сначала к брату Нобиле, проф. Амадео Нобиле, у которого на складе находилась часть полярного снаряжения, и короткое время оставался у него, разговаривая с ним и капитаном Сора. Бравый капитан Сора крайне жалел о том, что Побило не хотел взять его с собой — ему очень хотелось увидеть ледяные горы Гренландии и лед у полюса, так как он с научной точки зрения сильно интересовался формами ледяных гор. Сора не подозревал, что очень скоро на его долю выпадет поход для спасения тех, которых ему не суждено было сопровождать теперь, и что судьба уготовила ему случай осуществить один из прекраснейших подвигов в области вспомогательных экспедиций. За час до полуночи мы все уже были в ангаре, снабженные вещевыми мешками, в которых, кроме запасного комплекта белья, находились карманные компасы, защитные очки и прочие мелочи, всего не более 5 килограммов. В ангаре нам представилась обычная картина приготовлений к старту. Там находились матросы с «Читта ди Милано», которые были предназначены для обслуживания дирижабля, затем технический вспомогательный персонал, члены вспомогательной экспедиции и наши норвежские друзья из Кингсбея, в частности очень симпатичный молодой врач кингсбейского угольного общества, д-р Ингельс. Мои аппараты были в порядке, и мне оставалось только ждать старта и окончательного решения вопроса о том, возьмут ли меня в полет. Вместе в Мальмгреном я прогуливался по доскам ангара, обсуждая шансы полета. Погода, правда, не была идеальной, но из Тромсэ нам сообщили о предстоящем значительном ухудшении, вследствие чего мы были вынуждены отправиться теперь. Мальмгрен был в хорошем настроении и шутя говорил, что он готов уступить кому-нибудь свое место, так как он уже был на полюсе с дирижаблем (Мальмгрен был метеорологом «Норвегии» во время полета Амундсена, Эльсворта и Нобиле на полюс в 1926 г.).

«Италия» у причальной мачты в Кингсбее.

Не один из нас пожертвовал бы многим за возможность участия в полете, в том числе также молодой инженер, ярый альпинист Альбертини, который предложил мне все свое имущество, — конечно шутя, — так как продавать места не разрешалось. Но и он не подозревал, что через нисколько недель ему представится случай итти нам на помощь и при этом исследовать гораздо больше неизвестных островов, чем это удалось всей нашей экспедиции. Только в 4 часа утра, по средне-европейскому времени, дирижабль был выведен из ангара, под командой Нобиле, который руководил также всеми подготовительными работами и теперь шел рядом с дирижаблем. «Италия» остановилась на расстоянии нескольких сот метров от ангара. Дул слабый ветер, и маневрирование не было чрезмерно затруднено. Ксендз Джанфранчески, который не имел предписания отправиться вместе с нами, прочел краткое «благословение», и затем Нобиле сел в гондолу, из которой одновременно выскочил де-Мартино, находившийся там до этого в качестве «балласта». После контроля манометров, которые указывают давление газа в отдельных камерах, обер-лейтенанту Вильери было приказано покинуть дирижабль, телеграфист же Педретти был оставлен еще вангаре. Вильери с печальным взглядом последовал приказу, и Понтремоли уже передал ему вещевой мешок, когда Нобиле приказал вынести несколько баков с бензином и разрешил Вильери вновь поднять на дирижабль.

Капитан Сора

Приготовления к полету затягивались, как всегда. После обычного взвешивания дирижабля, оказалось необходимым оставить часть бензина и продовольствия. В последний момент было обнаружено также маленькое повреждение одной из газовых камер. После длительных розысков повреждение нашли и быстро заделали. Я использовал это время для предварительного испытания электрометра, который служил для измерения так называемых космических лучей и для контроля изоляции электрических аппаратов. Я не знаю, почему Нобиле в последний момент изменил свое решение относительно участия в полете Вильери и что его побудило к этому — опечаленный вид Вильери или необходимость его присутствия на дирижабле. Как бы то ни было, в результате, вместе с нами очутился тот человек, который затем, после катастрофы, оказался единственным офицером среди нас. Раздаются последние приказы и приветы, матросы «отдают концы», дирижабль поднимается, сопровождаемый воодушевленными криками, моторы начинают высоким тоном петь свою песню, работая о полной мощью, и мы отправляемся в путь — навстречу северному полюсу и смерти.

Над полюсом. — Катастрофа.

Последний полет «Италии» начался 23 мая, в 4 ч. 30 м. по средне-европейскому времени. Сейчас же после старта мы выбросили несколько баков с бензином, чтобы иметь возможность подняться на высоту, которая позволила бы нам перелететь ледяные горы у Кингсбея. Через 15 минут мы уже находились над морем, которое в этом месте было совершенно свободно от льда. Мы держали курс на северо-запад, по направлению к северо-восточному побережью Гренландии, которое до сих пор еще не исследовано.

Командная гондола представляла обычную картину, как при всех прежних полетах «Италии». В передней части гондолы, отделенной от задней части будкой радиотелеграфиста, находились Нобиле, который по своему обыкновению следил за управлением дирижаблем, инженер Трояни и два человека из команды, обслуживающие рули высоты и направления. У рулей сменяли друг друга все три офицера — капитаны Мариано Цаппи, обер-лейтенант Вильери, а также инженер Трояни и первый техник Чечиони. В случае необходимости, рулями управлял также сам Нобиле, а в обслуживании руля направления участвовал и Мальмгрен. Для своих работ Мальмгрен имел только весьма ограниченное место в узком проходе между будкой радиотелеграфиста и стенкой дирижабля, в которой на этом месте находилась дверь. Мальмгрен повесил здесь на стенке большую доску, к которой он французскими булавками прикрепил метеорологический блокнот. Туда он заносил метеорологические сведения, получаемые по радио.

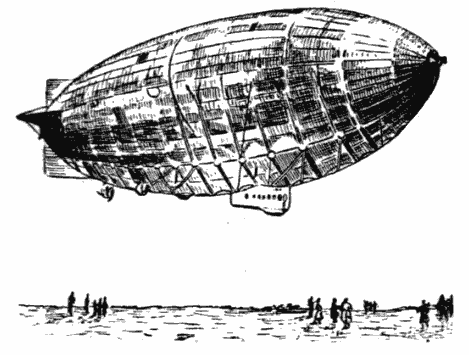

«Италия»

Задняя часть гондолы также была заполнена всякими предметами. Там находился деривометр для измерения отклонений дирижабля от прямого направления под влиянием воздушных течений. Там же стояли навигационный столик с блокнотами, хронометрами, секстантами и прочими необходимыми инструментами, очень хорошо уравненная навигационная буссоль и аппараты для чисто научных наблюдений. Кроме того, на полу гондолы лежали наши термосы с черным кофе и чаем, а также приспособления для измерения морских глубин. Как можно было найти на этом пространстве еще пару квадратных метров для 4-5 людей и даже спальное место, я никак объяснить не могу, но это было именно так. Здесь находились два офицера — один, занятый нанесением нашего пути на карту или изготовлением фотографических снимков, и другой, производящий измерения с деривометром и определяющий позицию дирижабля, — затем проф. Понтремоли и я, а кроме того, обычно также журналист Гуго Лаго, корреспондент газеты «Пополо д'Италия». Кроме всего этого, задняя часть гондолы служила проходом, так как за ней, будучи отделена от нее плетеной дверью с прозрачными окнами, находилась короткая лестница, ведущая в верхнюю часть дирижабля, к проходу в киле, который был, в сущности, жесткой частью конструкции дирижабля, так как он носил равномерно оба боковых крыла из дуралюмина. В том месте, где находилась эта лестница, гондола суживалась и была не совсем закрыта по бокам. Стоя здесь, человек высокого роста мог обозревать все внутреннее верхнее помещение дирижабля до кормы. В этом месте обычно хранились также сигнальные шары, служившие для исправления измерителей высоты, по принципу свободного полета шара. Из всего этого видно, что для пребывания в течение нескольких дней помещение было крайне недостаточным, но при данной конструкции дирижабля невозможно было устроить его другим образом. Для установки научных аппаратов не было пригодно никакое другое помещение, кроме этой командной рубки гондолы. Перед началом полета проф. Понтремоли и я находились у наших аппаратов, а рядом с нами стоял журналист Лаго, который всячески старался не мешать нам. Дело в том, что Понтремоли обратился к нему с продолжительной речью, в которой разъяснил ему, что научные наблюдения необходимо производить беспрепятственно и что Лаго будет нам тем милее, чем реже он прикоснется к двойной буссоли. Эта двойная буссоль, о которой я уже говорил, служила для измерения горизонтальной составляющей магнитного поля земли и представляла собой предмет ужаса для всех, вынужденных проходить по этой части гондолы. Она стояла в середине, где ширина гондолы составляла всего 1 метр, и так как она была прикреплена к вертикальной подставке на карданном подвесе, то она при всяком случайном наклонении гондолы мешала проходить. Понтремоли, стерегший ее, как зеницу ока, без сомнения ощущал каждое неосторожное прикосновение к буссоли сильнее, чем она, и беспрестанно увещевал всех и каждого не касаться буссоли, — этим и объясняется его обращение к Лаго. Впрочем, последний и без того старался как можно меньше находиться в нашей части гондолы. Только иногда он останавливался, чтобы смотреть через окно и делать записи о ходе путешествия. В сущности мне было жаль его, ибо путешествие в значительной мере должно было показаться скучным человеку, не занятому самой навигацией или научными наблюдениями. Вскоре, после 7 час. утра, мы попали в туман, который затем сопровождал нас на большей части нашего пути. Туман стлался низко, и мы скоро поднялись над ним. Но вид из окна был крайне однообразным: под нами плыла пелена тумана, над нами, с неизменным цветом полярного дня, голубое небо, только изредка покрытое облаками. После полудня туман моментами разрывался, и мы видели под собою сплошную массу полярного льда — сплошные торосы, только местами прорезанные извилистыми каналами. С высоты в несколько сот метров и при тусклом, вследствие тумана, свете, — лед имел вид ровной плоской равнины, но впоследствии мы, вопреки нашей воле, имели возможность убедиться в его ужасающей неровности. 23-го мая после полудня я спал короткое время — неполные два часа — на спальном мешке на полу гондолы. Тем временем Понтремоли делал наблюдения над моими аппаратами, а затем я сменил его; он хотел поспать несколько часов на тот случай, если у полюса будет предпринят спуск на лед. Не надо забывать, что всю прошлую ночь мы провели без сна в ангаре. Около 5 часов пополудни мы увидели побережье Гренландии. Туман стал редеть, а затем исчез совершенно. Перед нами возвышались береговые горы Гренландии, высота которых едва достигает 300 метров. В течение около 30 минут мы летели вдоль Гренландского побережья, при чем остальные научные наблюдатели производили фотографические съемки и фотограмметрические работы. Около шести часов пополудни по ср. европейскому времени мы, при сравнительно хорошей видимости и при отсутствии тумана, взят курс на Северный полюс.

Карта трех полетов Нобиле.

Только после 9 час. вечера снова показался туман; мы вновь летели над ним и, спустя полчаса после полуночи, мы увидели Северный полюс. Дирижабль начал здесь описывать круги, снижаясь под слой тумана до высоты 100-150 метров, где туман был совсем редким и мы имели хорошую видимость. Под нами расстилалась безграничная унылая однообразная равнина полярного льда, рассеченная длинными извилистыми каналами, которые сверху выглядели, как темные ленты на однообразной ледяной поверхности. Вид этого места земного шара, у которого сходятся все меридианы и стремление достигнуть которого стоило такого большого количества человеческих жизней, в этот туманный день наводил на меланхоличные размышления и действовал угнетающе. Но у нас не было времени для размышлений и мечтаний. Необходимо было заниматься измерительными приборами, в то время, как остальные наши спутники делали приготовления для спуска на лед государственного итальянского флага и креста, переданною Нобиле папой римским. Оба предмета были спущены на лед при помощи каната. Дул сильный ветер, и мы опасались, что он занесет флаг в пропеллер одного из моторов. Я попытался сделать снимок спуска флага, но все это произошло слишком быстро. Флаг был выброшен из двери гондолы и с молниеносной быстротой исчез под нами, так как дирижабль беспрерывно двигался. То же самое получилось и с деревянным крестом, спуск которого с верхней части дирижабля оказался весьма затруднительным вследствие его величины. О каком либо снижении на лед не могло быть и речи. Ветер хотя и не был слишком сильным и не мешал дирижаблю в его нормальном полете, все же не позволял нам спуститься. Спуск людей на лед предполагался при помощи маленькой пневматической лодки, которая висела на канатах, проведенных через дверь гондолы. Лодка могла нести только одного человека сразу, а спуститься должны были три человека — Мариано, Мальмгрен и Понтремоли. Вместе с ними предполагалось спустить научные аппараты, особенно для океанографических целей: аппарат для измерения морской глубины, зонды для взятия проб воды, и специальные термометры для измерения температуры на разных глубинах. Все это можно было осуществить только при полном штиле и даже в этом случае существовали бы еще разные затруднения, напр., как закрепить дирижабль и как взять обратно на борт спущенных трех лиц. Поэтому, на случай, для этих лиц были приготовлены продовольствие, палатка, спальные мешки и разные другие вещи. Впоследствии, на основании нашего тяжелого опыта, мы убедились в том, что спуск людей на полярный лед вообще неосуществим и возможен только в том случае, когда дирижабль снижается на твердую почву. Но и сейчас, ввиду сильного ветра и плохой видимости, ни о чем подобном нельзя было думать, так что нам пришлось ограничиться измерениями, которые мы могли произвести, не покидая дирижабля: Понтремоли измерял магнитное поле земли, а я изучал явления атмосферного электричества. Насколько мне известно, Понтремоли сейчас же после этого передал свои записки Нобиле, и они были спасены, в то время как все другие его записки были потеряны при катастрофе.

Карта Шпицбергена

В момент, когда мы достигли полюса, не обошлось без обычных приветственных телеграмм. По предложению Нобиле я сам тоже послал привет моей далекой родине. Затем на граммофоне были сыграны фашистский гимн «Джовинецца» и песнь итальянской ирриденты тех времен, когда Триест еще принадлежал Австрии: «Италия, Италия, мое сердце!». Раздались возгласы: «Да здравствует Италия!» и «Да здравствует Нобиле!», и мы все вместе распили бутылку коньяку. Таким путем торжество по случаю достижения полюса было закончено очень быстро, и после окончания научных работ и церемонии спуска флага и креста мы в 2 часа 30 минут утра пустились в обратный путь, пробыв над полюсом два часа. С полюса мы направились к Шпицбергену не прямым путем, а взяв курс по направлению к 30-40 меридиану для изучения неисследованного до сих пор района. Дул северо-западный ветер, который в общем сопутствовал нам, но погода стояла преимущественно туманная, и небо было покрыто тучами. Мы летели то в тумане, то над ним. Скоро он начал сгущаться, образуя сплоченную массу, а на поверхности дирижабля и вокруг некоторых проволок антенны образовались корки льда, достигавшие около 1 сантиметра толщины. Наш телеграфист Бьяджи был вынужден заменить некоторые соединения новыми кусками проволоки. Мы сфотографировали одну из таких ледяных корок и затем положили ее на открытый нос гондолы, чтобы показать ее по возвращении на Шпицберген. После отлета с полюса я снова лег, но только на короткое время. Спать в гондоле было почти невозможно вследствие непрестанного шума; кроме того, там не было подходящего места, а спальные мешки в верхней части дирижабля, в коридоре были заняты. Мы спали по очереди, при чем меньше всех спал Нобиле. Он показывал по отношению к утомительности путешествия стойкость совершенно удивительную при его слабом телосложении. Что же касается Бьяджи, то он мог спать еще меньше, так как был единственным радиотелеграфистом на борту дирижабля. Через два часа я вновь сменил Понтремоли у аппаратов, с которыми было много работы. Я оставался у аппаратов 20 часов без перерыва, вплоть до утра 25 мая. Уже в течение ранних утренних часов погода изменилась. Ветер усилился и изменил направление на юго-запад. Дирижабль все время относило к востоку и, несмотря на работу всех трех моторов, которые должны были придавать дирижаблю нормальную скорость в 100 километров в час, мы двигались вперед только со скоростью 40 клм в час. Вследствие тумана мы не могли установить наше местонахождение путем астрономических наблюдений, и, ввиду этого, мы продолжали полет по радиогониометрическим указаниям, которые нам давало судно «Читта ди Милано». Утром 25 мая я в последний раз спал на полу гондолы неполные три часа. Затем Нобиле приказал вынести спальный мешок наверх, так как он мешал при передвижении в гондоле. Понтремоли поднялся наверх, чтобы выполнить приказ Нобиле и тут же лег спать в коридоре, в верхней части дирижабля. Это было в 4 часа утра, и с этого момента я больше не видел проф. Понтремоли. Дирижабль продолжал свой путь, борясь все время с сильным ветром. Погода прояснилась, но все чувствовали значительную усталость после двухдневного полета. В 9 часов утра я бросил взгляд на измеритель высоты, находившийся под моим аппаратом для установления радиоактивности воздуха, и увидел, что мы быстро снижались. Одновременно я услышал сигналы мотористам, — моторы остановились, дирижабль снизился еще немного, но затем быстро поднялся выше облаков. Оказалось, что был проделан ошибочный маневр с рулями высоты, вследствие чего последние попали на мертвую точку и дирижабль начал снижаться. Однако, ошибку удалось быстро устранить. В моих записях указано, что моторы остановились в 9 час. 42 мин., и весь этот случай доказывает, что дирижабль в этот момент был еще легким и мог подниматься вверх без помощи моторов. До какой высоты поднялся дирижабль — я не знаю. Инженер Троя ни утверждал, что до 900 метров. Когда моторы вновь заработали, с дирижабля были выброшены еще некоторые бензиновые баки, что при данных обстоятельствах могло вызвать только незначительное поднятие дирижабля, приблизительно, метров на пятьдесят. Впрочем, Нобиле уверяет, что выбрасывание баков было предпринято без его ведома. Во всяком случае, оно было излишним. Капитан Мариано использовал момент, когда дирижабль вышел из тумана, чтобы путем измерения высоты солнца установите географическую широту. Пересечение установленной таким образом широты с направлением, которое нам было указано радиогониометрическим путем, определило наше положение — впрочем, как оказалось впоследствии, не точно. По полученным данным, мы должны были находиться на расстоянии около 100 миль от острова Моффен, у северного побережья Шпицбергена, в действительности же мы находились значительно восточнее. Эта произошло вследствие постоянного отклонения дирижабля от первоначального направления, вызванного боковым ветром. После этого случая я поговорил с Мальмгреном. Он полагал, что дирижабль слишком отяжелел и что он держался на высоте 400-500 метров, только благодаря рулям. Но этот взгляд стал правильным, может быть, только за 15 минут до катастрофы, т. е. приблизительно начиная с 11 ч. утра по ср.-европ. времени: до этого все шло нормально. По моим записям я зарегистрировал показания электрометра последний раз в 10 ч. 35 мин. Следующую запись я собирался сделать через час, но это мне уже не удалось. За несколько мгновений до этого произошла катастрофа и при том с такой внезапностью, что невозможно было отправить сигнал о помощи по радио. Вследствие внезапной потери газа, дирижабль в течение неполных двух минут упал с 500-метровой высоты на лед, несмотря на все отчаянные усилия облегчить его в последний момент. Передать все подробности катастрофы здесь невозможно. Я хочу только подчеркнуть, что вплоть до последнего часа каждый оставался на своем месте, сохраняя полное спокойствие: даже в тот момент, когда мы увидели, как ледяное поле под нами превращалось в сотни льдин, которые летели нам навстречу и все увеличивались. Мы не потеряли присутствия духа и тогда, когда моторная гондола несчастного Помеллы и наша собственная гондола со страшным треском были расщеплены в куски.

Трагедия Мальмгрена.

Трагическая личность нашей экспедиции — шведский ученый Финн Мальмгрен был джентльменом в полном смысле этого слова, человек из категории героев, к которой принадлежали Скотт, Франклин и де-Лонг, — мученики науки, которые навсегда будут жить в памяти не только их народов, но и всего мира. Я никогда не подозревал, что мне придется писать о нем эти строки, когда более двух лет тому назад я впервые увидел его в Кингсбее при отлете Берда. Жестокая ирония судьбы захотела, чтобы он, единственный герой из всех нас, имевший многолетний опыт в отношении пребывания среди жестоких условий суровой полярной области, пал единственной жертвой из числа тех девяти лиц, которым удалось спастись при катастрофе «Италии». Я всегда буду видеть его перед собой таким, каким он ушел тогда в мутном свете белой полярной ночи, 30 мая, жалкий, искалеченный, нагруженный вещевым мешком с продовольствием, падая уже при первых шагах, но поддерживаемый несокрушимой волей, — и в моей памяти навсегда останутся его последние слова, которыми он (на немецком языке) ответил мне на вопрос, — считает ли он возможным отправиться в путь в таком состоянии: — «Да, я думаю, что так дело пойдет».

Мапьгрем

Как часто после его ухода я упрекал себя в том, что я недостаточно решительно настаивал, чтобы он подождал по крайней мере до излечения его ран. Но я знаю, что по отношению к человеку с его волей и это было бы напрасным. Он ушел не для того, чтобы спастись самому — он несомненно отправился в путь, будучи убежден, что попытка достигнуть суши являлась единственным возможным спасением для всей экспедиции. Многие приняли с недоверием заявления капитана Цаппи о самопожертвовании Мальмгрена, усмотрев в них только вымышленное оправдание в том, что Цаппи и Мариано покинули своего товарища. Я могу сказать только то, что если вообще кто-либо способен на такой великодушный поступок, о каком говорит Цаппи, то это мог быть только Мальмгрен, человек с несокрушимой волей, прямолинейный в действиях и обладавший необычайной моральной силой. Не только шведский народ может гордиться тем, что из его среди вышел такой человек, но весь цивилизованный мир должен задуматься над трагической кончиной этого человека, который в нашу эпоху эгоизма, материальних и мелочных поступков, показал, что и в наши дни еще существуют люди, способние пожертвовать жизнью ради спасения других с полним сознанием и при таких жестоких обстоятельствах, какие сопровождали кончину Мальмгрена. В момент катастрофы «Италии» Мальмгрен стоял у руля направления и, как все остальные, находившиеся в передней, навигационной части комендантской гондолы, не избежал увечий. Гондола ударилась о лед носом и отчасти боком со скоростью, которая была результатом трех моментов: скорости, которую сохранил дирижабль, даже после остановки моторов, скорости, которую придавал ему ветер, и скорости свободною падения. При страшном ударе, который каким-тонепонятным образом не закончился смертью всех нас, Мальмгрен получил сильную контузию всей левой части тела и повреждения левой руки или плеча. Мы не знали точно, каковы были эти повреждения, состояли ли они в вывихе или в переломе руки. Добраться до повреждений руки было очень трудно, так как она находилась в двойной одежде, весьма необходимой при царившем здесь морозе в 11 градусов. Капитан Цаппи, относительно которого мы полагали, что он имеет некоторые хирургические познания, заявил впоследствии, — кажется, по прошествии 2-3 дней — что перелома руки нет. Потом, однако, когда мы очутились на борту «Красина», я спросил Цаппи, — как это могло случиться, что Мальмгрен во время путешествия через лед так скоро стал жертвой понесенных им поранений? Тогда Цаппи ответил, что Мальмгрен «был неспособен двигаться, так как с самого начала у него был перелом руки, а затем он отморозил себе ноги». Выяснить это противоречие я не в состоянии.

Цаппи

Мальмгрен сказал мне, что у него нет повышенной температуры, и он носил руку только в легкой перевязке и в бинту через локоть. Бинтом служило полотенце, которое нашел и принес ему я. За один день до его ухода, он снял бинт и носил руку свободно, но так как боли возобновились, он при уходе вновь положил руку в бинт. Его контузия, которая причиняла ему сначала сильную боль, явно ослабела уже после двухдневного пребывания в палатке. Мальмгрен провел в палатке только эти два дня, затем он во что бы то ни стало хотел помочь остальным в работе и, хотя он не мог действовать левой рукой, он все таки доставлял для нас воду, для чего необходимо было раскалывать и затем растапливать лед. Я хотел ему помочь в этой работе, так как на него было страшно смотреть, когда он ходил с искривленным плечом. Но он решительно отверг мою помощь, заявив, что у него достаточно силы для этой работы и что мне следует лучше помочь Чечиони при изготовлении саней. Впоследствии, после моего спасения, Нобиле рассказал и мне, что в первые минуты после катастрофы Мальмгрен был намерен покончить с собой, и что Нобиле отговорил его от этого. У меня нет никаких оснований сомневаться в достоверности заявлений Нобиле и для меня не удивительно, что Мальмгрен, считая себя тяжело раненым и не желая быть обузой для остальных, в первый момент захотел прекратить свои страдания собственной рукой. Однако, я сам видел Мальмгрена спустя какие-нибудь полчаса после катастрофы. В этот момент он уже приобрел вновь свое обычное самообладание. Он первый взялся за лежащий в снегу бинокль, чтобы посмотреть, не удастся ли найти жестянки с продовольствием, которые были выброшены, или же просто выпали из дирижабля. Ему действительно удалось обнаружить несколько жестянок и вследствие этого мы, спустя час после катастрофы, вновь имели в нашем распоряжении значительную часть наших припасов. Каким образом состоялся уговор между Мальмгреном и двумя офицерами — Мариано и Цаппи, я не знаю. Впоследствии, когда распространилась весть о трагической кончине Мальмгрена, было сделана попытка приписывать инициативу в этом деле Мальмгрену. В таком же смысле было истолковано и одно мое заявление, хотя я никогда не утверждал ничего подобного. Лично, поскольку я знаю Мальмгрена, я твердо убежден, что он никогда не отправился бы в путь, если бы он полагал, что это означало покинуть своего командира. Подобно скандинавским ландскнехтам XVII века, Мальмгрен был одним из тех людей, которые дают себя расстрелять за своего начальника, за несколько часов до истечения срока договора о службе. Раз Мальмгрен решил уйти, он несомненно был убежден в том, что это послужит на пользу всем. Сам Нобиле сказал мне, что Мальмгрен предоставил ему решить вопрос, — уйти ли ему или остаться с нами?

Мариано

Вечером 28 мая Мальмгрен совершенно спокойно и деловито изложил свой взгляд на положение. Оно было безнадежно. Наша радио-станция не имела связи с внешним миром, наших припасов могло хватить, при крайней экономии, всего лишь на два месяца. Вследствие ран, которые понесли Нобиле и Чечиони, они не могли двигаться, так что о марше всех участников к суше не могло быть и речи. Транспортных средств у нас не было: примитивные сани, которые смастерил Чечиони, были совершенно непригодны для перевозки раненых через лед. С другой же стороны, группа из 2-3 человек могла добраться до Северного мыса и встретить там рыбаков или даже «Читта ди Милано», которая, по нашему мнению, при розысках должна была проникнуть до этого места: прежние полеты «Италии» показали, что море в этих местах свободно от льда. Там можно было устроить склад продовольствия для экспедиции, которая должна была искать нас на льду.

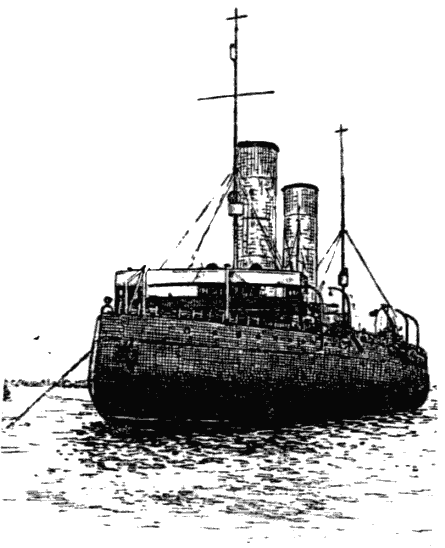

«Читта ди Милано»

Нобиле считает, что лучше обождать, так как полагал, что нашей радио-станции впоследствии удастся установить связь с «Читта ди Милано», когда последняя изменит свое местонахождение. Я разделял этот взгляд, который впоследствии и оказался правильным. Однако, Нобиле, не будучи в состоянии отправиться в путь, не хотел привязать к себе людей, которые, может быть, были в состоянии спастись. Поэтому он предоставил всем свободный выбор уйти или остаться. Мое предложение, чтобы вместе с нами оставался один из офицеров, для руководства работами в лагере и для определения нашего местонахождения (при катастрофе секстанты и хронометры остались целыми), было встречено офицерами гробовым молчанием. Таким же молчанием они ответили на поставленное мною условие, чтобы с нами остался радиист Бьяджи, так как он один был в состоянии обслуживать нашу радиостанцию. Трояни и я с самого начала решили остаться. На второй день решил остаться также лейтенант Вильери. Бьяджи в последние часы перед уходом группы Мальмгрена заявил, что он также желает уйти, но Мальмгрен решительно возражал против этого. Когда я сказал ему, что желание унтер-офицера Бьяджи уйти от нас неудивительно, раз уходят оба старших офицера, — Мальмгрен заявил мне дословно: «Ну, хорошо, если Бьяджи уйдет, я буду джентльменом и останусь здесь. Я не уведу от вас человека, который является вашей главной надеждой». Это свое решение он сообщил обоим офицерам, остановившим свой выбор на Мальмгрене. Заявление Мальмгрена интересно в психологическом отношении, так как доказывает, что Мальмгрен не был уверен в том, что их вспомогательное предприятие увенчается успехом для оставшихся. В качестве компенсации за то, что они быть может войдут в связь со вспомогательной экспедицией раньше нас, и нам придется ждать дольше, Мальмгрен оставил нам все медвежье мясо, не требуя для себя и своих товарищей какого-либо возмещения из запасов пеммикана. Он взял с собой только то количество пеммикана и шоколада, которое полагалось ему по разверстке. До ухода Мальмгрена мы много беседовали друг с другом, но здесь не место излагать все это. Я приведу только одно его замечание, которым я хотел бы закончить настоящее воспоминание о Мальмгрене. «Возможно, что вас спасут, а мы погибнем», — сказал он. Я спросил, желает ли он, чтобы я в таком случае передал от его имени что-нибудь в Швецию. Мальмгрен задумался и затем сказал: «Если бы вы были шведом, я попросил бы вас передать мой привет некоторым местностям на моей родине. Но вы — иностранец и при всем желании не можете иметь такие ощущения, как мои земляки». Я прекрасно понял его и понял также, что он не хотел, чтобы я написал его матери и этим только усилил ту горькую скорбь, которую должна была уготовить ей утрата такого сына, каким был Финн Мальмгрен.

В «красной палатке» на полярном льду.

Взоры всего мира были обращены на маленькую затерянную в пустыне полярного льда палатку, которая, связанная с остальным миром только электрическими волнами, была названа «красной палаткой», потому, что Бьяджи прикрепил к ней полоски красной материи, чтобы облегчить обнаружение ее с аэроплана. В течение многих недель после ухода группы Мальмгрена в этой палатке жили шесть, а затем пять человек, исполненные пессимизма, с редкими вспышками надежды. Льдина, на которой стояла палатка, двигалась под влиянием полярных ветров в разных направлениях, и нам постоянно угрожала опасность, что она может быть отнесена в свободный океан или к берегам Земли Франца Иосифа, куда не может проникнуть ни один ледокол и никакой самолет. Море слизывало эту несчастную крохотную льдину снизу, сверху ее растапливали лучи солнца, и горсточка людей, для которых эта льдина представляла собою весь мир, каждое утро с тревогой обследовала, насколько уменьшился этот базис их существования.

Весь мир ощущал живейший интерес к этим затерявшимся в полярном море людям, шесть народов поспешили нам на помощь, и даже великий исследователь полярных стран, о котором все думали, что он добровольно закончил свою славную полярную карьеру, чтобы отныне предаться покою, вновь поставил на карту свою жизнь, чтобы спасти наши, затерянные в полярном море, жизни: со времени роковой экспедиции Франклина, мир никогда не видел столько вспомогательных экспедиций.

Печать ежедневно публиковала сведения о потерпевших крушение людях, но при передаче их по радио, телеграфу и телефону, эти сообщения, благодаря фантазии репортеров, часто претерпевали такие изменения, что никто из жителей «красной палатки» не согласился бы подтвердить их. Были сообщения о том, будто мы лишились рассудка, будто среди нас господствуют раздоры, будто нас охватил «полярный психоз», будто мы умираем, стали апатичными, уже не верим в спасение и чувствуем себя покинутыми всеми.

Именно, ввиду подобных сообщений, я и пишу эти строки.

«Красная палатка»

Каждый легко может себе представить, каково настроение людей, оставшихся в живых после крушения дирижабля, когда от страшного удара о лед расщеплена крепкая дуралюминиевая капитанская гондола. В первый момент сознание, что наша жизнь спасена, преисполнило нас радостью. Появились розовые надежды: мы оказались, ведь, недалеко от суши; направление нашего обратного полета с полюса известно; может быть, Вилькинс, со своим самолетом, еще находится в Грингарборе, и наше спасение является вопросом нескольких часов. Но затем появилась другая мысль: чем же мы будем питаться? В капитанской гондоле находились, ведь, только одни аппараты — продовольствия там не было. Лед не представлял никаких возможностей для пропитания; в море, насколько мы могли наблюдать через открытые щели во льду, рыб не водилось; суша близка, но добраться до нее невозможно. Эти размышления вызвали у нас реакцию. Но затем мы вдруг нашли жестянки с продовольствием, отчасти сброшенным в качестве балласта перед катастрофой, отчасти же выпавшим из дирижабля. Мальмгрен первый обнаружил эти жестянки, и к нам сразу же возвратилась надежда. Под знаком такого чередования надежды и отчаяния и протекала вся наша жизнь на льдине.

Бьяджи

Наша радиоустановка — маленькая полевая станция, мощностью в 25 ватт, была спасена беи всяких повреждений, равно как и ее «живительный нерв» — аккумуляторы, приемная станция и батарея сухих элементов. Бьяджи еще в день катастрофы привел все в порядок и уже к вечеру 25 мая ми услышали высокий скорбный тон сигнала «SOS» и других сообщений о нашем местонахождении. А вечером мы все уже собрались в палатке, названной впоследствии «Красной», и предались глубокому сну после утомительного пятидесятипятичасового полета. Рано утром на другой день капитан Мариано повел нас на работу, которой он руководил с таким же спокойствием и хладнокровием, будто он находился на борту своего маленького пакетбота где-нибудь в китайских водах. Мы собираем весь материал, который мы считаем возможным использовать, мы тщательно поднимаем каждый кусочек пеммикана, памятуя, что он может помочь нам влачить существование еще один лишний день. Мы работаем плохо, ибо не привыкли к окружающей обстановке, где всюду возвышаются ледяные глыбы, окруженные глубоким снегом, слоями тонкого льда, или щелями, через которые мы вынуждены прыгать.

Трояни

Мы проходим мимо трупа несчастного Помелла, нашего бедного товарища, который честно погиб на своем посту при исполнении своего долга. Он лежит лицом вниз, в снегу, окруженный остатками моторной гондолы; мы стараемся соорудить над ним крышу, которая могла бы защитить его среди этой беспощадной природы, и нас не покидает мысль о том, что его судьба может быть заслуживает предпочтения перед нашей. Но работа отгоняет наши мечты, жизнь побеждает пессимизм и мысли о смерти. Мы собираемся, все девять человек, в маленькой палатке; сидим возможно ближе друг к другу вокруг жестяного бака из-под бензина, в котором Мальмгрен варит пеммикан, наш первый обед, и едим все из одной миски. Каждому отмеряется его порция; еда имеет непривычный и неприятный вкус. Липкие капли струятся с миски, которой мы черпаем пищу прямо из бака и загрязняют чистую до сих пор полярную одежду. Но что делать? — хочется жить, и все мы едим спокойно, а в следующий раз никому и не приходит в голову делать какие либо нарекания — все принимается, как нечто само собой разумеющееся. Мальмгрен уходит с обоими офицерами Мариано и Цаппи; на некоторое время нами овладевает подавленность, как всегда, когда экспедиция разделяется, — и мы опечалены. Но затем мы утешаемся мыслью о том, что им может быть удастся достигнуть цели, и вследствие этого к нам во время прибудет вспомогательная экспедиция. Так мы продолжаем жить новой надеждой. Бьяджи по несколько раз в день спешит от воздвигнутой на льду передаточной станции в палатку к приемнику, надевает наушники, поправляет контакты, и затем снимает наушники со стереотипными словами: «Ничего не слышно». Тогда нами снова овладевает безнадежность и мы ждем только вечерних сообщений римской станции Сан-Паоло, которая извещает нас, что начинается снаряжение вспомогательной экспедиции, что Ларсен, полярный летчик Амундсена, сам собирается приступить к розыскам, и в затаенных глубинах души зарождается новая надежда: может быть, они обследуют не только западную зону, где они предполагают найти нас на основании последних неправильных данных о местонахождении «Италии», а продвинутся также и дальше к востоку, вдоль северного побережья Шпицбергена и, быть может, они нас найдут. А затем, это было в первых числах июня, мы вдруг узнаем из сообщений станции в Сан-Паоло, что какой-то любитель-коротковолновик в Архангельске принял нашу радиограмму — наполовину правильно и наполовину в извращенном виде. Это вновь побудило в Бьяджи охоту к работе. Он снова стал посылать сигналы «SOS» и сообщение, что мы находимся около острова Фойн. Он телеграфирует целыми днями, ежечасно он отправляет свои позывные сигналы, так что мы в конце концов начинаем бояться за судьбу наших аккумуляторов. А затем наступает незабываемый день 7 июня: «Читта-ди Милано» сообщает, что она слышит наши передачи. Связь установлена, и моральное состояние наших людей, не отчаивавшихся даже в те моменты, когда положение с радио казалось безнадежным, не может уже стать хуже, чем было до сих пор. Среди нас двое раненых — Нобиле, с переломом руки и ноги, и первый техник Чечиони, с переломом ноги. Их отчаянное настроение было бы вполне понятным, ибо они, вследствие своих ранений и без врачебной помощи, неспособны отправиться в путь. Но человек таких качеств, как Нобиле, не отчаивается, а такой привыкший к опасностям человек, как Чечиони, также не поддается отчаянию. Чечиони — простой человек из народной толщи, сделавший карьеру только благодаря своей работе. Он начал механиком у знаменитого итальянского автомобилиста Боргезе, потом с первым дирижаблем Нобиле летал над Италией, и когда однажды этот дирижабль, ставший впоследствии знаменитым под именем «Норвегия», сорвался с причальной мачты, он повел его обратно на аэродром. Такой человек не теряет присутствие духа даже в самых тяжелых условиях. Я всегда буду видеть его перед собой, как он, с перевязанной ногой, лежал в палатке в течение последних дней, которые мы провели на льду перед прибытием «Красина». Ночью, когда все спали, он брал карту Шпицбергена и бумажный масштаб, разделенный на морские мили, и высчитывал, когда может прибыть «Красин», если он возьмет тот или иной курс. Разве это психоз, «полярное сумасшествие»? Подобные же факты я мог бы сообщить также о других товарищах — о Бьяджи, который в любом положении был способен распевать свою итальянскую песенку — «Италия — мое сердце», о Вильери, который измерял высоту солнца и определял наше местоположение с таким же спокойствием, будто мы находимся в самой мирной обстановке, на борту военного судна, или о Трояни, который варил для нас медвежье мясо, а потом, когда наше меню стало более разнообразным, — и шоколад, с такой невозмутимостью, что я назвал его «инженер-философом». Конечно, у нас были также моменты депрессии, нами овладевал страх, когда вокруг нас, от мощных порывов полярных ветров, открывались во льду новые каналы, когда поверхность нашей льдины таяла и наша палатка подвергалась наводнению, когда наша жалкая обувь разваливалась по всем швам. Да, мы унывали, когда предмет нашей надежды, самолет Лундборга перевернулся и разбился, когда мои товарищи заболели желудочной лихорадкой и ревматизмом, когда туман мешал летчикам прилететь к нам, а наша льдина отгонялась ветром все дальше к востоку, направляясь в открытое море. Но от такого состояния до полярного психоза все же было очень далеко.

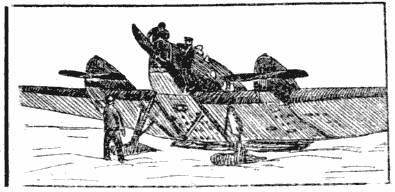

Группа Вильери у перевернутого самолета Лундборга.

Сам Лундборг, когда злой рок сделал его невольным участником нашей судьбы, восхищался нашим состоянием духа. Лундборг был крайне удручен своей участью, но это и неудивительно. Он перенес морально гораздо более сильное потрясение, чем мы, жившие в момент его прилета уже несколько недель на льдине. Он потерпел крушение при попытке оказать нам помощь, а мы стали жертвами катастрофы во время научной экспедиции, рискованность которой была заранее известна каждому из нас и учитывалась нами с самого начала, как часть нашего долга. Лундборгу приписывается ряд неправильных заявлений о том, что мы якобы лишились рассудка, что Чечиони умер, что среди нас были раздоры. Но я уверен, что Лундборг говорил не то, о чем повествовали репортеры. Я хорошо знаю, по опыту личных бесед, насколько подлинные слова могут отличаться от того, что напишет собеседник. Распространяться здесь об этом вопросе не следует — это завело бы меня слишком далеко, для этого в другом месте представится более удобный случай. Единственный спор, при котором присутствовал Лундборг, касался вопроса о том, целесообразно ли предпринять с Чечиони попытку добраться до побережья. При этом было сказано несколько слов, которые можно услышать даже в хорошем обществе, а тем более простительно это на льдине, где даже самая сильная натура не в состоянии побороть известную нервность. Но, кроме этого, насколько я помню, ничего не было. В палатке не было никаких дискуссий, пока там находился Нобиле, — человек, который из-за перелома ноги не мог двигаться с места, но голова которого не переставала работать. Он думал обо всем, начиная с самых незначительных мелочей и до трагического конца, который ждал бы нас в том случае, если бы вспомогательные экспедиции пришли слишком поздно, — в момент, когда наша льдина была бы отнесена ветром в открытый океан. Не было дискуссии и тогда, когда нашим комендантом сделался молодой лейтенант Вильери — милый и добрый молодой человек, отличавшийся спокойствием, совершенно не отвечавшим его 28-летнему возрасту.

Вильери

В те дни, когда утверждали, что мы впали в отчаяние, Вильери с нашего согласия телеграфировал, что погода благоприятна и что следовало бы начать розыски группы, унесенной вместе с дирижаблем, называемой ныне «группой Алессандри», по словам библии «последние да будут первыми». В те дни, когда печать сообщала, что мы все перессорились, и что некоторые из нас бегают по льду, лишившись рассудка, мы в палатке играли в шахматы и шашки. Я не намерен рисовать наше состояние слишком в розовом свете. Мы вполне отдавали себе отчет о нашем положении и ясно сознавали, какая судьба может нам угрожать. Я сознаюсь без обиняков, что все мы смотрели на нашу участь скорее мрачно, чем уверенно, но об этом не говорили. Все без исключения знали, что пессимистические разговоры неуместны, и единственная мысль, которой обменялись Трояни и я, заключалась в том, что наилучшим утешением для нас служит тот факт, что эта жизнь на льдине скоро должна окончиться либо смертью, либо спасением.

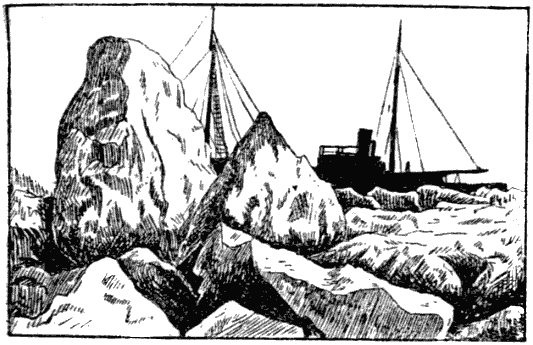

Торосы.

Утверждения о «полярном психозе» также не вполне беспочвенны; это странное чувство — нечто вроде упорства и ненависти по отношению ко льду, на котором мы вынуждены были жить. Может быть, туда примешивалась также некоторая доля страха. Мы называли это чувство «торосной боязнью» («le tеггеur du расk») и сознательно боролись с ним. Летавшие над нами летчики также испытывали это чувство. Только этим я и объясняю то обстоятельство, что шведский летчик Шиберг не вернулся к нам в ту ночь, когда он спас своего товарища Лундборга, хотя база его находилась от нас только на расстоянии пятнадцатиминутного полета на острове Эсмарк, хотя он показал себя храбрым летчиком, когда он, не задумываясь, спустился на нашу льдину, чтобы взять своего приятеля.

История нашего спасения.

Сидя ныне в идиллическом уголке Богемского леса и воскрешая в памяти все фазисы нашей экспедиции, я сознаю яснее, чем раньше, сколь многим жертвовали ради нас те люди, которые оставляли свои семьи и манящую весну в природе своего отечества, чтобы, не задумываясь, рисковать своей жизнью ради нашего спасения и не медля, дали себя захватить отчаянно грустными рамками полярного льда. Много говорят и пишут о гуманности, многие благотворительные общества начертили на своем знамени этот лозунг, но я не знаю, можно ли найти еще какой-нибудь пример большей готовности к самопожертвованию, чем явили эти люди, отправившиеся разыскивать нас. И если мы обязаны нашим спасением отчасти тому счастливому обстоятельству, что наша маленькая полевая радиостанция при катастрофе каким-то чудом о талась невредимой, если, с другой стороны, только некоторые из участников вспомогательных экспедиций добились положительного результата, то это нисколько не умаляет великие жертвы всех, вышедших ради нашего спасения. И мои настоящие строки являются только весьма скромным выражением той благодарности, которую я чувствую по отношению к ним и для которой мне хотелось бы найти более совершенное выражение.

«Читта ди Милано во льдах».

У меня навсегда останутся в ушах высокие, скорбные звуки пашей радиостанции — единственные звуки, нарушавшие мертвую полярную тишину. Мы стояли перед палаткой и ждали известий, сохраняя гробовое молчание. Бьяджи сидел в своем уголке, в палатке у приемника, и мы ждали, протянет ли он руку к тетрадке, в которую он записывал принятые сообщения, или же он разочарованно снимет наушники с печальными словами: «Ничего не слышно». А затем прочитывалось сообщение, и мы узнавали, что мир не забыл про нас, что со всех сторон отправились люди, чтобы разыскать нас. Маленькое моторное судно «Хобби» пыталось, начиная с первых чисел июня, продвинуться до мыса Северного на Шпицбергене. Вместе с ним работало большое рыболовное судно «Браганца», которое и сейчас, когда я пишу эти строки, находится еще на Шпицбергене, чтобы продолжать розыски группы Алессандри и Амундсена. Но ни одному из этих храбрых судов не улыбнулось счастье. «Хобби» была вынуждена вернуться с мыса Северного. «Браганца» несколько раз застревала во льдах и могла добраться только до мыса Платен — откуда впоследствии ее освободил «Красин». Но все это не умаляет заслуги команды этих судов. В полярном море более чем где-либо успех обусловлен в первую очередь счастьем и уже только во вторую очередь — организацией.

«Браганца» во льдах.

Если у каждой полярной экспедиции оставить без внимания ряд счастливых случаев, то что же останется? Разве де-Лонг, судно которого «Жанетта», уже после годичного плавания, было раздавлено льдом, заслуживает меньше уважения, чем Нансен, судно которого «Фрам», после неоднократной зимовки, не понеся особых повреждений, было отнесено благоприятным течением к западному побережью Шпицбергена — к дверям цивилизации и в открытое море? Неблагоприятная зима — обстоятельство, которое никогда нельзя учесть заранее — достаточна, чтобы вызвать гибель целой прекрасно организованной экспедиции. С другой стороны, благоприятное совпадение обстоятельств может иметь последствия, граничащие с чудом. На том же льду, на котором мы жили почти в течение месяца, не имея ни оружия, ни обуви, ни медикаментов, несколько лет назад погибла прекрасно организованная германская экспедиция. И с другой стороны, в тех же местах, где величайший в мире ледокол «Красин» нынче только с трудом проложил себе дорогу к нам, три года тому назад без всякого труда проплыл англичанин Уорлсли на своей парусной яхте.

Экспедиция Сора.

Розыски начались уже в последних числах мая, когда от нас больше не были получаемы известия, но в первые дни они производились только на самом Шпицбергене в мнимом направлении нашего обратного полета. Первой отправилась экспедиция молодых итальянских инженеров-спортсменов Матеола и Альбертини. Они совместно с норвежскими рыбаками из Шпицбергена обследовали торосы между мысом Северным и мысом Платен, продвигаясь до неизвестных выступов Шпицбергена на северо-западе и даже до ледяной горы Лейг-Смит, которую мы в это время также видели с нашей красной палатки, не подозревая, что там находятся наши друзья.

Лундборг с собачкой Нобиле.

Я впоследствии встретил обоих инженеров на борту «Красина», когда они спешили на помощь Чухновскому в заливе Вреде. После всех пережитых невзгод они были в лучшем настроении и сказали мне, что они теперь полюбили эту печальную страну, с ее ледяными горами и ущельями, и даже жуткие полярные торосы со всеми их кознями. Они и теперь остались на борту «Читта ди Милано», чтобы участвовать в розысках группы Алессандри и Амундсена. Они имели своих любимцев среди громадных северных собак, которые таскали их сани, и каждой из них они дали какое-нибудь имя. Когда они говорили о том, что в северных бухтах Шпицбергена открыли неизвестные острова и назвали один из них «Таинственным островом», невольно вспоминались мне милые мальчики из романов Жюля Верна. Впоследствии, когда на «Читта ди Милано» узнали об уходе наших трех товарищей — Мальмгрена, Мариано и Цапни, была снаряжена вспомогательная экспедиция, во главе с лейтенантом Джованни и вторая, ускоренная, экспедиция, под начальством капитана Сора. Джованни был вынужден рано повернуть обратно, но отважный альпийский капитан Сора в течение пяти дней продвинулся до мыса Бруун, неясные серые очертания которого мы также видели на расстоянии меньше сорока километров от нашей красной палатки. Дальнейший путь Сора был намечен через остров Фойн, где он думал найти группу Мальмгрена. Наша маленькая станция сообщила нам о походе Сора, на которого мы возлагали величайшие надежды. Мы знали, в какой степени способны жертвовать собой альпинисты, эти проводники по горам, которые рискуют жизнью, чтобы спасти какого-нибудь заблудившегося в горах неизвестного им туриста. Мы высчитывали приблизотельный срок, к которому мы могли бы ждать прибытия Сора. Но несколько дней спустя мы получили сообщение, что Ларсен сбросил Сора извещение о том, что состояние льда между сушей и островом Фойн крайне плохое, и что для них будет лучше вернуться обратно. Мы думали, что Сора последовал этому совету, ибо мы не знали, на что способен этот человек. Только после моего спасения я узнал на борту «Красина», что Сора не последовал предложению Ларсена. Наоборот, он оставил одного из своих людей, который не мог продолжать путь, с запасом продовольствия в палатке у мыса Бруун, а сам, совместно с голландцем Ван-Донгеном, после трех неудачных попыток и нечеловеческих усилий достиг острова Фойн, откуда впоследствии был спасен вместе со своим спутником шведскими гидросамолетами. Здесь не место описывать детально все этапы предприятия Сора, о которых он впоследствии рассказал мне с присущей ему скромностью. Необходимо только подчеркнуть, что до сих пор предпринято немного таких геройских походов через полярный лед, о трудности прохождения которого мы, жившие на нем семь недель, можем иметь исчерпывающее суждение.

Бегунек на льду.

Затем, это было в первой половине июня, появились первые летчики — Рийсер-Ларсен и Лютцов-Хольм. Четырнадцатого июня ночью мы увидели их впервые на далеком расстоянии от нас. Потом они поднимались еще несколько раз, и каждый рае мы их видели. Дважды Ларсен поднимался даже один на своем маленьком самолете с его скромным радиусом действия. Нельзя себе представить более славного подвига, особенно, когда летчик знает опасности полярного льда и рискованность вынужденного спуска на нем так хорошо, как Ларсен, который в 1925 г. управлял самолетом Амундсена во время полета к полюсу и только еле-еле спасся от смерти со своими товарищами. Только когда мы видели, каков этот полярный лед, какие ужасы он готовит путешественнику и как редко в нем можно найти достаточное поле для снижения таких тяжелых самолетов, каким был аппарат Ларсена, только тогда мы поняли, какое колоссальное счастье имела экспедиция Амундсена. В те места, где они очутились тогда, не может проникнуть ни один ледокол, никакая экспедиция на собаках и даже, думается мне, ни один самолет. Если человек, переживший все это, снова рискует своей жизнью во имя спасения других, как это делали Ларсен и Амундсен, то никакое восхищение не будет достаточным, чтобы воздать должное их смелости. Во время одного из своих странствований, предпринятых с целью собирания еще не обнаруженных нами припасов, Трояни и Бьяджи нашли на расстоянии 300 метров по прямой линии от нашего лагеря ледяное поле, которое впоследствии сделало возможным спуск Лундборга. Это было полнейшим чудом, что среди хаоса льдин и колоссальной пересеченности торосов, удалось найти плоскую равнину в форме эллипса, имевшую 350 метров в длину и 200 метров в ширину. Мы сразу же сообщили об этом судну «Читта ди Милано», но единственным самолетом на лыжах, который тогда находился на Шпицбергене и мог спуститься на этой льдине, был «Фоккер» Лундборга. И вот, 24 июня, в 11 ч. вечера мы после месячного пребывания на льду впервые вновь могли поговорить с человеком из «внешнего» мира. Я считаю, что после катастрофы «Италии“ это было наиболее сильное впечатление за все время нашего пребывания на полярном льду. Безусловно, никто из нас не забудет момента, когда мы увидели аппарат Лундборга, кружившийся над лагерем, как исполинская птица: шум его мотора звучал в наших ушах песней освобождения из полярной неволи, и наши мысли прямо остановились на одном: неужели окажется возможным так легко, быстро и просто быть перенесенным из этого места отчаяния к другим людям. И все наши думы полетели обратно, туда — в отечество, где имеются цветы и песни, и где чередуются день и ночь. А затем Лундборг полетел обратно с Нобиле — первым человеком, освобожденным из полярной тюрьмы. Он не подозревал, как дорого ему придется заплатить за это, и из нас тоже никто об этом не подозревал, иначе мы не уговорили бы тяжело раненого человека, которого мы все любили и не покинули даже в самые ужасные моменты. Я не хочу снова распространяться об этом отлете Нобиле из области полярного льда, — я об этом говорил в бесчисленных беседах с журналистами после возвращения на родину. Я хочу напомнить только об одном: дирижабль такого же типа, как «Италия», технически снаряженный точно так же, но в научном отношении гораздо хуже, в 1926 году, под названием «Норвегия», покрыл без катастрофы путь в 14000 клм. и если бы он в конце своего пути в Аляске нашел бы ангар, то он продолжал бы летать еще сейчас. Тогда весь мир торжествовал по поводу этого события, и все поздравляли конструктора дирижабля — Нобиле. На этот раз тому же типу дирижабля, под названием «Италия», не повезло. Он потерпел крушение после двух полярных полетов, во время которых были покрыты 8000 клм. только по полярной области, в том числе не меньше 2000 клм. над неисследованными областями. Добытый при этом богатый научный материал по большей частью удалось спасти, но, несмотря на это весь мир обрушился на командира, несчастье которого и без того достаточно велико, ибо он потерял половину своей команды. Правда, и спасение пришло для нас из внешнего мира. Из всех отправившихся спасти нас больше всего посчастливилось ледоколу «Красин» на которого мы с самого начала возложили наши неопределенные и скорее несознательные надежды. Обладая колоссальной и почти невероятной скоростью, он покинул ленинградский порт, где он отдыхал после зимнего сезона, имея на борту совершенно исключительную команду, набранную со всех двадцати пяти русских ледоколов. В Бергене он остановился только для погрузки угля и затем с величайшей энергией начал свой поход, который приобрел такую славу в истории человеческих подвигов. Мне бы хотелось сделать здесь маленькое отступление, чтобы указать на следующую подробность. В те дни, когда в Кингсбей прилетели мощные итальянские гидропланы и на Шпицбергене собрались восемь аэропланов для оказания нам помощи, у Нобиле возникла мысль — впоследствии оказавшаяся пророческой, — что его земляки могут слишком сильно положиться на деятельность самолетов и с благодарностью отказаться от помощи русских. Поэтому он распорядился послать специальную телеграмму о том, чтобы «Читта ди Милано» не отсоветовала снарядить экспедицию на «Красине». Отсюда видно, как жизнь многих людей иногда зависит от мысли одного человека, мысли, о которой потом совсем забывают.

«Красин»

Здесь не место излагать весь чудесный поход «Красина». Для этого представится более широкая возможность в другом месте. Но я здесь охотно еще раз приношу благодарность начальнику экспедиции профессору Самойловичу, его заместителю капитану Орасу, капитану Эгги и всей команде «Красина». Все они достойным восхищения образом рисковали своей жизнью, — ведь, «Красину» приходилось бороться с величайшими трудностями ледяных торосов, в море с неизвестными глубинами, и все же он неизменно шел вперед, даже с поврежденными винтами и рулем. И все находившиеся на нем люди, поспешившие нам на помощь, отлично знали, что в случае какой-нибудь беды им нет спасения: ибо что не удалось сделать «Красину», не мог бы сделать никакой другой ледокол в мире.

Самойлович

Летная команда «Красина» отличалась такими же выдающимися качествами, как и команда самого ледокола. Нет нужды говорить о Чухновском: всему миру известно имя этого героя воздушного океана. Когда «Красин», преодолевая невероятные затруднения, приблизился к его самолету, — ему пришлось, после обнаружения капитанов Цаппи и Мариано, сделать вынужденную посадку в бухте Вреде, — я провел всю ночь с капитаном Орасом на командном мостике, побуждаемый желанием быть в числе первых, которым удацгся приветствовать героического летчика. Я с искренним сожалением простился с Чухновским, и, глядя на его милое, славянское лицо, мне вспоминалась конечная судьба всех знаменитых летчиков, и у меня на языке уже вертелась просьба:

Чухновский

«Перестаньте быть летчиком, когда вы закончите эту экспедицию».

Аэроплан Чухновского

Амундсен, Гильбо, Дитриксен, де-Кюбервиль, Валетт, Брази, — шесть героев, исчезнувших с гидросамолетом «Латам», когда они спешили нам на помощь, может быть, самая прискорбная глава во всей истории полярной экспедиции Нобиле. Как часто мы говорлли об этом в красной палатке; строили согни догадок, с искрой надежды на счастье Амундсена, как часто мы говорили себе, насколько несправедлива судьба, готовящая гибель тем, намерения которых самые гуманные — итти на помощь ближнему. Французы и норвежпы еще и сейчас разыскивают своих земляков, итальянцы помогают им, и «Красин», завершивший наше спасение, вдет дальше к своим целям.

Амудсен