Религия древнего Рима [Жорж Э. Дюмезиль] (fb2) читать онлайн

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Georges Dumézil

LA RELIGION ROMAINE ARCHAÏQUE,

avec un appendice sur la religion des Étrusques

Жорж Дюмезиль

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

с приложением, посвященным религии этрусков

Латинская структура и ее индоевропейские константы (римская вечность в оптике Жоржа Дюмезиля)

Структурализм, непонятый

Работа Жоржа Дюмезиля (1898–1986) «Религия древнего Рима»[1] имеет огромное значение не только для религиоведения и антиковедения как такового, но шире — для социологии, антропологии и философии (особенно в контексте структурализма). Дюмезиль был одним из общепризнанных основоположников структурализма, продолжая линию Соссюра и русских лингвистов (Н. Трубецкого и Р. Якобсона) и оказав серьезное влияние на Мишеля Фуко. Сразу следует сказать несколько слов в отношении структурализма. Этим течением были увлечены многие мыслители в 60-е и 70-е годы ХХ в., но с середины 70-х повальная мода на структурализм почти мгновенно прошла, и все как нечто само собой разумеющееся приняли пост-структуралистскую установку Фуко, особенно Делеза, и постмодернистов в целом: «Мол, “структуры на улицы не выходят”». Эта остроумная шутка закрыла собой колоссально интересные направления в философии ХХ в., столь же важные, как психоанализ — феноменологию и Dasein-философию (фундаменталь-онтологию). То, что структура неизменна, и было главным открытием структуралистов. И вот на заборе в Париже появляется надпись «структуры на улицы не выходят», и это посчитали приговором. Зачем нам структура, если она неизменна? Нам нужна ризома. Может быть, это и так. Но та легкость, с которой интеллектуалы перешли от структур к пост-структурам, настораживает. Возникают вопросы: «Вы действительно все поняли из того, что хотели сказать структуралисты? Вы достаточно глубоко осмыслили метафизику структурализма, оценили масштаб ее влияния на язык, культуру, мышление, логику, историю и т. д.?» Я допускаю, что постмодернистский авангард постмодернизма — прежде всего, Делез, — ясно понимал все, что делал, «преодолевая структурализм». Но вот тысячи других, кто последовали за остроумным и действительно гениальным крысоловом от философии — они также осознавали, что делают? Одним словом, как вчера все были структуралистами, так назавтра у структуралистов не осталось защитников. «Коровы съели венок на голове Заратустры, пока он спал. Заратустра не ученый более». Но Жорж Дюмезиль никак не относился к легковесным, легко увлекаемым и совращаемым модой мыслителям одного дня. Он продолжал свои исследования методично и последовательно. Каждый новый том и каждая новая серия статей снова и снова показывала, истолковывала, проясняла, проблематизировала, подвергала критике и снова защищала структуру. Как Хайдеггер признавался, что был «озарен Dasein’ом», мысль о котором снизошла на него как философское Откровение, так Дюмезиль был «озарен структурой». И то, что он, в отличие от П. Рикёра, не любит давать определений структуры и строить на ее основании схем и моделей, не значит, что он не интересовался ее глубинной семантикой. Именно ею он и интересовался. Но только проникает он в структуру с огромной осторожностью, через тысячи иллюстраций, взятых из религии, мифологии, эпоса, этнологии, социологии, антропологии, а также истории, показывая сам главный объект своего внимания с предельной отчетливостью и наглядностью. Все, что Дюмезиль пишет, он пишет о сущности структуры. И каждый том его произведений, представляет собой часть грандиозной стереоскопической модели, проявляющей перед нами сущность, могущество и само бытие структуры. Любое интеллектуально вменяемое общество должно знать всего Дюмезиля. Он — писатель целого, и бесконечные мифологические детали, которые могут показаться излишними для изложения главной мысли, на самом деле суть строительный материал совершенно новой и оригинальной философии, без которого не будет самого величественного здания структурализма и принципиального для его архитектуры купола Дюмезиля.Структура и индоевропейцы

Для экономии изложения, но совершенно не отменяя необходимости прочесть всего Дюмезиля прежде, чем составлять какое бы то ни было апологическое или критическое суждение о структурализме, а также постструктурализме, можно задаться вопросом: что такое структура? Структура — это вечные и неизменные законы механики мышления. Все, что меняется, меняется на поверхности структур, а следовательно, изменение всегда происходит на фоне неизменности, что и определяет его семантику. Измерение обретает смысл лишь в сопоставлении с неизменным. Более того, если нет (в онтологическом смысле) неизменного, то нет и изменения. Это принцип онтологии вечности, примененный к языку, мышлению, психологии, обществу или эпистемологии (М. Фуко). Структура воплощает в себе истоки смыслов, которые играют на ее поверхности как тени или как пузыри воздуха, поднявшиеся из глубины и превратившиеся в пену. И если потоки, бури и водовороты увлекают за собой поверхностные слои моря, то у самого дна ничего не меняется. Но именно дно своей неподвижностью предопределяет движение. Движение все делает относительным, но эта относительность движения конституируется неизменностью. Именно это обнаружили структурные лингвисты: структура языка неизменна, а речь (как переменная) становится осмысленной лишь в соотношении с ней. Так, в начале оттеняется, а затем упраздняется, теряясь где-то в несущественном, денотат. А смысл рождается из соотношения речи, дискурса и языка. При этом внешнего — по отношению к языку — мира может вообще не быть, вернее, если он хочет быть, он должен войти в язык. Что-то подобное и в феноменологии. Есть интенциональный акт и его объект, интентум. Все остальное — за пределом интенциональности — опционально: всего равно никакого содержания оно не имеет. Это не значит, что его нет, просто это уже неважно. Больше не важно. Вот на этом Дюмезиль и основывает свою школу. Для работы со структурой и ее сущностью он заведомо выбирает ограниченную область. Его интересует, не все, что попало, но индоевропейцы. Тех, кого интересуют другие культуры, неиндоевропейцы, вольны искать структуры других народов[2]. Дюмезиля же волнует индоевропейская структура, т. е. семантическая вечность их сознания, то что делает их ими самими и на фоне чего развертываются захватывающие историалы и религии всех индоевропейских народов. Переменные составляющие всякий раз разные — от от эпохе к эпохе, и от народа к народу, но есть нечто, что неизменно для всех. Это и есть структура, и это ищет Дюмезиль. То, что в качестве одного из основных объектов рассмотрения он обращается к Риму, причем к «архаической религии римлян», это вполне предсказуемо, Рим положил основу европейской культуры, религии и политики последних двух тысячелетий. И тем более важно понять, что стоит у самых истоков Рима? Какова самая ранняя версия европейской структуры в ее римском выражении? Дюмезиль больше всего внимания уделяет Риму и Индии, западу и востоку индоевропейской ойкумены. И это сравнение, которое он постоянно держит в уме, многократно, через сотни итераций делает совершенно эксплицитной формулу индоевропейского начала — трехфункциональность.Трехфункциональность

Исследуя структуры мифологии и религиозные представления различных индоевропейских народов Жорж Дюмезиль разработал теорию трехфункциональной структуры общества. Трехфункциональность — это второе «озарение» Дюмезиля. Это и то, что лежит на поверхности, и то, что отражает скрытые глубины. Трехфункциональность — это код структуры в ее индоевропейском выражении. Трехфункциональность отчасти и есть сама эта структура. Смысл трехфункциональности можно свести к следующему: индоевропейское общество непрерывно и неизменно воспроизводит само себя через семантический (прежде всего), но также и политический, идеологический и онтологический акты распределения всего общества по трем основным функциям: • жрецы, брахманы, фламины, друиды, иереи, • воины, кшатрии, нобли, • производители, крестьяне, земледельцы, создатели телесных благ. В качестве примера философского выражения этой трехфункциональной системы можно взять модель «Государства» Платона. Три описанных там типа граждан строго соответствуют чистой индоевропейской модели: • стражники (философы) соответствуют первой функции, • помощники (воины) — второй, • ремесленники и крестьяне (демиурги) — третьей. Это распределение, с точки зрения Дюмезиля, является ключом к религии, философии, мифологии, а равно к историческим хроникам и конкретным социологическим моделям индоевропейских обществ на протяжении всей истории — с изначальных времен до настоящего времени. Это суть трехфункциональной индоевропейской идеологии[3]. При этом Дюмезиль настаивает на том, что трехфункциональная модель является особенностью только и исключительно индоевропейских народов, т. е. представляет собой алгоритм только одного культурного круга — индоевропейского. К индоевропейцам относятся римляне (которым посвящена данная работа), греки, германцы, кельты, славяне, хетты, скифы, иранцы, индусы и множество других народов, говорящих на языках индоевропейской группы, имеющих общую модель и общую систему. Самые чистые формы трехфункционального алгоритма Дюмезиль обнаружил в Нартском эпосе, сохранившемся у многих народов Северного Кавказа и прежде всего у современных осетин, прямых потомков скифов[4], которые, по его мнению, представляет собой точное воспроизводство социальной структуры кочевых народов Древней Евразии. В то же время кочевые индоевропейские империи продолжили еще более древние социальные традиции, общие вообще для всех индоевропейцев — от римлян, греков до хеттов, персов, индусов, кельтов, германцев, балтов и славян. Культурный круг индоевропейских обществ, по Дюмезилю, всегда отличался тем, что он неизменно воспроизводил одну и ту же тройную схему: жрецы — воины — производители (крестьяне), с помощью которой интерпретировали мифы, религии, общественные процессы, исторические события, культуру и искусство. Можно говорить об изначальной трехфункциональной философии, повторяющей в разных культурных обрамлениях один и тот же морфологический узор. Трехфункциональность применяется ко всему — к бытию, к космологии, к истории, к обществу, к политике, к религии, к гендеру, к хозяйственной деятельности и т. д. Трехфункциональная структура так же «тотальна», как «тотальные поставки», о которых говорил М. Мосс: она есть все, и все, что есть, есть через нее, через свое место в ней. Явления, которое не находило бы своего места в трехфункциональной структуре, для индоевропейца не существует, потому, что не имеет, ни имени, ни смысла, ни основания. Такое явление просто не замечается, не попадает в сферу онтического внимания. Дюмезиль развертывает трехфункциональную теорию, классифицируя по ее признакам огромные массивы мифологического и исторического материала — индуистской традиции[5](от Вед до Упанишад, Махабхараты и народных сказок), иранской традиции[6] (от Зенд-Авесты до Шахнаме и фольклора), скандинавской Эдды[7], римских исторических хроник[8] (воспроизводящих один и тот же мифологический трехфункциональный мотив), славянских и балтийских преданий и легенд, Нартского эпоса[9] и т. д. Повсюду он обнаруживает неизменную оппозицию: небесные светлые сущности (боги в мифах — жрецы в обществе), сопряженные с чистотой, справедливостью, властью, мудростью, с одной стороны, и темные хтонические сущности (демоны, хтонические божества в мифах — крестьяне и ремесленники в обществе), сопряженные с богатством, сокровищами, материальностью, телесностью, опьянением, страстью, эротизмом (женское начало), растительностью, магией, смертью — с другой. А между ними — примыкающий скорее к высшим сущностям промежуточный тип богов-помощников, духов, ангелов в мифах и воинов в обществе. Эта схема остается неизменной и воспроизводится в течение тысячелетий в обществах, созданных индоевропейцами от Западной Европы до Южной Азии (Индия) и тех неиндоевропейских культур, в которые из Индии распространялись индоевропейские традиции, и прежде всего буддизм (Китай, Тибет, Индокитай, Индонезия и т. д.).Антиэвгемеризм

Важнейшим открытием Дюмезиля стал принцип антиэвгемеризма как метод интерпретации исторических хроник. Греческий философ Эвгемер из Мессены, принадлежавший к школе киренаиков, предложил интерпретировать мифы и истории про богов и мифических существ как транспозицию реальных событий, действующими лицами которых выступали обычные люди, на уровень воображаемых ситуаций и выдуманных существ. Такая «гуманистическая» интерпретации мифа получала название «эвгемеризм». Дюмезиль в ходе своих исследований римских исторических хроник приходит к прямо противоположным выводам. Не миф строится как отражение реальной истории, но история, напротив, представляет собой не что иное, как стилизованный миф. Все описания основания Рима, детали приезда троянцев Энея и первых мифических царей (Ромула, Рема, Нумы и т. д.) и все сопровождающие события, по Дюмезилю, отражают пересказываемый на разные лады миф о трех функциях — обделенных богатствами и женщинами жрецах, сакральных царях (троянцы, в случае Энея; партеногенетические дети весталки Реи Сильвии, потомки Энея, Ромул и Рем, — в другом) — пришельцах, с одной стороны, и автохтонных аграрных хранителях богатств и женщин — с другой (царь Латин, в первом случае; сабиняне Тита Татия — во втором)[10]. Кроме того, носителями промежуточной функции с ярко выраженными воинскими чертами выступают этруски[11]. Таким образом, не история дает почву мифа, а миф вуалирует себя под видом истории. Показательно, утверждает Дюмезиль, что трехфункциональная модель интерпретации общества, мира, религии, бытия и т. д., сохраняет свое центральное место и решающее интерпретационное значение даже в тех случаях, когда в обществе по той или иной причине социальная модель отклоняется от строгой трехкастовой системы. В этом случае структурная интерпретация автономизируется от исторической реальности и рано или поздно подчиняет ее себе, снова воспроизводя свою схематическую модель[12].Этносоциология трехфункциональной модели

В многочисленных примерах трехфункциональной системы, собранных и систематизированных Дюмезилем, обращает на себя внимание следующая особенность, которая у самого Дюмезиля развитого объяснения не получила. В постоянно повторяющихся сюжетах о возникновении трехфункциональной модели почти всегда можно прочитать намек на то, что две высшие касты — жрецы и воины — являются пришельцами, а третья каста — крестьян, ремесленников, производителей, — автохтонами. И хотя все три функции в индоевропейских обществах образуют единое и неделимое целое, о чем и повествуют мифы, легенды, эпопеи и хроники, в основании всегда лежит момент встречи двух типов — высших каст с низшей. Далее уже повествуется о симбиозе. В этносоциологии[13] (в частности, Р. Турнвальд, В. Мюльман и т. д.) это объясняется аллогенной теорией государства (также Л. Гумплович[14]), согласно которой большинство государств создается через исторический факт завоевания агрессивными воинственными обществами скотоводов-кочевников мирных оседлых обществ землепашцев. В каждом государстве, таким образом, наличествует два этнических пласта: элита (жрецы и воины, потомки воинственных кочевников) и массы (местное крестьянское и ремесленническое большинство). Если добавить к трехфункциональной системе Дюмезиля эту поправку, то мы можем даже в рамках вполне однородного индоевропейского общества выделить завуалированной трехфункциональной системой изначальный этнодуализм иерархического типа: высшие касты являются носителями одной этнокультурной формы, низшие — другой. В таком случае, трехфункциональная модель делится на две половины: жрецы и воины составляют социологический синоним «богов», дэвов индуизма, асов древних германцев, а крестьяне и простолюдины — «демонов» и асуров в индуизме и ванов у древних германцев. И этот дуализм, развертываемый при необходимости в трехфункциональность, прозрачно соответствует, в таком случае, гендерному дуализму.Значение идей Дюмезиля

Дюмезиль детально описывает матрицу индоевропейских обществ, восстанавливая ее наиболее общую и чистую форму. Можно сказать, что он реконструирует структуру индоевропейского Логоса, выявляет индоевропейский культурный код[15]. Поскольку этот код преобладает в греческой, римской, иранской, индусской, туранской и христианской цивилизациях, он становится одним из главных предметов исследования плюральной антропологии. С одной стороны, Дюмезиль показывает тот общий знаменатель, которой можно выделить в множестве разнообразных индоевропейских культур. А с другой, позволяет найти критерий, на основании которого можно проводить сравнительный анализ индоевропейских обществ с неиндоевропейскими. Спор о том, применима ли трехфункциональная система к неиндоевропейским обществам ведется до сих пор с момента первых формулировок теории самим Дюмезилем, настаивающем на том, что трехфункциональность есть исключительный признак только индоевропейских народов. Индоевропейский тип общества имеет прямые соответствия с Тураном позднего Шпенглера[16] и с героическим типом цивилизации у Эволы[17]. Эти сопоставления также могли бы дать важные и значимые результаты. Огромным значением наделен также предложенный Дюмезилем структуралистский подход к социологии индоевропейских обществ, согласно которому в них сохраняется удивительная преемственность функций при всем историческом многообразии их религиозных и идеологических оформлений в разных и подчас прямо противоположных контекстах. Антиэвгемеризм Дюмезиля показывает относительность диахронического историцизма, который не только не объясняет мифы и религии отсылкой к событиям и историческим личностям, но убедительно доказывает, что события и личности становятся «историческими» только в том случае, если им находится соответствующая роль в ткани неизменного и устойчивого «вечного» мифа. История не сменяет собой миф, но сама является ни чем иным, как одной из форм мифического нарратива. История есть только и исключительно интерпретация, и если у события отсутствует место в матрице интерпретации, оно просто не фиксируется и не наделяется «историческим» бытием, которым может снабдить его только миф.Индоевропейские истоки архаического Рима

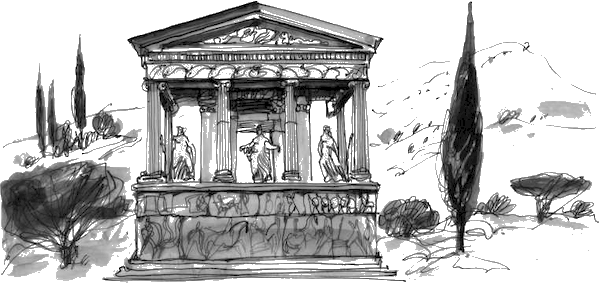

В книге «Религия древнего Рима» Дюмезиль дает исчерпывающее и подробное емкое описание римской структуры. Прежде всего он постулирует римскую трехфункциональность через триаду главных богов: • Юпитер • Марс • Квирин. Если центральность Юпитера и Марса не вызывают сомнений, то внимание, уделяемое Квирину, обычно находящемуся в тени более контрастных и знаменитых божеств, как раз и показывает стремление Дюмезиля к исследованию архаической составляющей римской религии, т. е. наиболее древнего и изначального ее пласта. Квирин — бог третьей функции, урожая, зерна, благополучия и свадеб. Это божество телесного мира, которое сопрягается со всем циклом хтонических обрядов, ритуалов и представлений. Как мы видели, в этносоциологической перспективе это значит также, что это наименее индоевропейское — по меньшей мере, наименее римское — божество, интегрированное в общую структуру в ходе построения в Лации и в Италии полноценной и развернутой трехфункциональности. Архетипы Юпитера, Марса и Квирина организуют вокруг себя (как вокруг семантических осей) коллегии жрецов, систему политического управления, брачные установления, систему ведения хозяйства. Дюмезиль замечает, что в архаической религии римлян нет мифов, которые пришли позднее вместе с эллинизмом из Греции и Восточного Средиземноморья. В архаической доэллинистической версии латинской религии все строится вокруг функций в чистом виде, и даже самые главные фигуры богов — такие, как Марс — представляются не в виде человекоподобного воина, а в виде копья (как у древних скифов). Так же отчетливо они представлены к коллегиях жрецов и годовых обрядах. Выявив римскую архаическую триаду Юпитер — Марс— Квирин, Дюмезиль с ее помощью как grille de lecture дешифрует и древнюю римскую теологию — ее триады и ее симметрии, вскрывая такую изначальную черту, как связь женских божеств с хтоническим уровнем и третьей функции. Сама римская Минерва, отождествленная с Афиной, мыслится здесь как Femina Fabrix, покровительница ремесел и ремесленников, т. е. homo faber. Это же касается и других богинь — все они на разные лады отражают горизонт третьей функции. Далее тот же самый принцип применяется к обрядовым практикам и типам жрецов, которых также можно распределить в соответствии с тремя функциями. В области этносоциологии третья функция представлена сабиями и прежде всего сабинянками, «богатым» царем Титом Татием. Этруски же, не являвшиеся индоевропейцами и принадлежащие, скорее всего, к «народам моря», среди которых преобладал матриархат, интегрируются в одних случаях в касту воинов, а в других — в особый класс хтонических жрецов, связанных с обрядами Земли, женщины и смерти, т. е. снова с третьей функцией. Обобщая все это, мы получаем уникальное «насыщенное описание» (К. Гирц) древнеримской культуры, сквозь любые элементы которой отныне проступает ее сущность, ставшая явной и ясной благодаря интеллектуальному подвигу Жоржа Дюмезиля. На мой взгляд, «La Religion romaine archaïque» — это лучшая книга среди множества других, написанная о римской традиции, потому, что после нее остается твердая уверенность, что мы что-то поняли в Древнем Риме, а значит, и в самих себе, поскольку влияние Древнего Рима на всех европейцев и индоевропейцев, а тем более на граждан Третьего Рима является всякий раз огромным, и во многих случаях решающим.А. Г. Дугин, Москва, 1 сентября 2017

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В мои планы изначально не входило комментировать сочинение Дюмезиля, однако некоторые положения статьи А. Г. Дугина почти что вынудили меня взяться за эту заметку, поскольку с таким пониманием французского текста я совершенно не согласен. Изложу свои соображения конспективно. 1) Представляется глубоко непонятным положение о том, что «Рим положил основу европейской культуры». Если само слово Европа — эллинское, если сознательное противопоставление европейцев азиатам происходит на Марафонском поле, а впервые приходит к слову у бившегося при Марафоне Эсхила, если наконец Исократ разрабатывает идеологию первого «крестового похода» европейцев против азиатов, — то причем тут Рим? Основу какой культуры он положил? 2) Учение Дюмезиля о трехфункциональном строении индоарийских обществ — это конструкт, восходящий не дальше Платона[18]. Собственно арийское учение о варнах, впервые встречающееся в Пуруша-сукте Ригведы (X, 90, 12) [19], делит общество на четыре страты, что бесконечно более реалистично. Ибо записывать крестьян и банкиров, художников и торговцев в одну страту, считать их явлением одной функции, да еще присовокупить к ним всех без разбора женщин — может, на мой взгляд, только человек, давно вживую не видевший человеческих лиц[20]. Ну и, разумеется, мы не должны забывать о неприкасаемых, которые не являются варной, но как страта — вряд ли моложе четырех богоизбранных варн: страта, без которой кастовое общество существовать никак не может (даже сейчас к этой группе — точнее, к тому, что от нее осталось, — принадлежит до 20 % индусов). В античном мире этими неприкасаемыми были рабы (если уж всерьез допустить возможность конвертации понятий). Итак, трехфункциональность представляется мне концептом и не слишком древним, и не слишком удачным (даже для описания такой немудреной религии, как римское язычество)[21]. 3) Удивительно как толкование эвгемеризма, так и антиэвгемеризма: «Не миф строится как отражение реальной истории, но история, напротив, представляет собой не что иное, как стилизованный миф». Но, во-первых, ни о мифе, ни об истории у реального Эвгемера речь не шла. Греческий «ученый» учил о том, что боги суть обожествленные люди — цари, например, (или блудницы, — с удовольствием добавляли в свое время христианские апологеты)[22]. И, во-вторых, когда Дюмезиль учит о богах как об именах и образах, называющих социальные функции, то это эвгемеризм в квадрате — социальный эвгемеризм, — но отнюдь не антиэвгемеризм. 4) Рассуждения о «пришельцах» (составивших высшие варны) и «автохтонах» (составивших низшую) — учитывая, что автохтонность, понимавшаяся также и как чистота крови, в греческой политической теории была всегда sine qua non политического доминирования (взять хотя бы блестящую речь Аспазии в платоновском Менексене, 236е—249с), — выглядят совершенно неубедительно. Платон, принадлежавший к высшей афинской аристократии, несомненно, считал себя чадом земли аттической, а отнюдь не пришельцем и не завоевателем. То, что так мыслили себя римские патриции, нуждавшиеся в троянских генеалогиях не меньше, чем московские цари в римских, — есть лучшее свидетельство того, что патрициями в свое время были названы те, кто помнил имя своего отца. И только. 5) И, наконец, совершенно не могу представить себе, чтобы после трудов блаж. Августина, видевшего римское язычество собственными глазами, сколько-то серьезный христианский мыслитель мог говорить об этой религии, не обсуждая вопрос демонолатрии — как самый ее принцип и последнее основание. То, что с этим справляется Дюмезиль, удивления у меня не вызывает, но позиция А. Г. Дугина мне совершенно не ясна. Такие я вижу здесь сложности.Т. Г. Сидаш

ОТ РЕДАКТОРА

Наше издание является русским переводом с французского оригинала 1974 г. Инициатором проекта выступил А. Г. Дугин. Для удобства читателя, дабы избежать излишней громоздкости текста, в русском издании снята часть примечаний библиографического характера. Пользуясь случаем, я благодарю Татьяну Исааковну Смолянскую, чей бескорыстный труд сделал издание возможным.

Предисловие

Коллегам и студентам, которые внимательно следят за моими исследованиями, я должен кратко объяснить, почему — будучи специалистом по мифологии и компаративистом — я беру на себя смелость (сознавая в полной мере, насколько рискованной является такая попытка) вторгнуться в сферу, принадлежащую по традиции латинистам или археологам. В тот момент, когда семь лет назад мне было сделано предложение принять участие в серии научных изданий, посвященных всем религиям человечества, и написать книгу по религии Рима, — оказалось, что это соответствует двум надобностям или даже почти необходимостям, связанным с моими собственными исследованиями. Уже два пятилетия прошли после написания моей небольшой книги «Индоевропейское наследие Рима». Это честолюбивое название, конечно, было преждевременным. В течение этих десяти лет я все время подвергал сомнению предложенные в ней результаты. Кроме того, я в разное время затрагивал множество новых проблем компаративистики. Итоги «наследия» оказались преобразованными. С одной стороны, они были в значительной мере расширены: четыре главы книги, написанной в 1949 г., вызвали у многих впечатление, что — кроме соединения имен Юпитера, Марса и Квирина — индоевропейское сравнение мало что дает для интерпретации религиозной деятельности в Риме. Я и сам так думал: в период между 1938 и 1949 гг., занимаясь самым неотложным, я сосредоточил исследование на этой ограниченной сфере. Однако в последующие годы рассмотрение различных обрядов, а также многих выдающихся деятелей (казалось бы, далеких от теологии) и важных религиозных понятий, не имеющих особого отношения к делению на три части, доказало, напротив, что объем материала, подлежащего сравнительному изучению, весьма обширен. С другой стороны, с этих новых позиций некоторые вопросы, которые прежде казались мне первостепенно важными в самой сфере трехчастности и которые я продолжал обсуждать, теперь утратили свое значение для меня. Например, проблема ценности (функциональной или нет) трех изначальных племен Рима. По мере продвижения моих научных исследований я обретал более четкое понимание как возможностей, так и ограниченности сравнительного метода. Это, в частности, касается предполагаемого золотого правила данного метода: он дает возможность распознавать и освещать структуру мышления, но неспособен реконструировать события, «воссоздать» не только историю, но и доисторический период. Этому искушению подвержены не только компаративисты, но столь же бесперспективно — и филологи, и археологи, и, конечно, историки. Сделанное мне предложение заставило меня систематически продолжать как научные исследования, так и пересмотр написанного ранее. В течение многих лет на семинарах в Высшей Школе (секция религиозных наук) и на лекциях в Коллеж де Франс я уделял этой тематике значительное внимание. Две серии докладов, сделанных перед моими молодыми собратьями с улицы Иет, а также обсуждения, проведенные многими из них, были мне чрезвычайно полезны. В отношении «Юпитер, Марс, Квирин», «Сельский Марс», «Фламин-Брахман», а также большого количества материалов, которыми я занимаюсь более тридцати лет, читатель найдет здесь вместо предыдущих набросков более четкую картину, более строгую, а иногда совершенно другую, чем ранее, полученную в результате этого рассмотрения. Со времени выхода моей книги «Индоевропейское наследие Рима», которая встретила отрицательное или сдержанное отношение у многих благорасположенных латинистов, я осознал необходимость другого подхода. Недостаточно извлечения из древнеримской религии того, что можно осветить с помощью религий других индоевропейских народов. Недостаточно распознавания и представления идеологической и теологической структуры, которая вырисовывается в свете связей с этими островками доисторических ритуалов и преданий. Необходимо вернуть их на их место, вернее, оставить их in situ в римской картине и проследить, как они вели себя в различные периоды римской религии — как они выживали или погибали, либо трансформировались. Иначе говоря, следует установить или восстановить преемственность между индоевропейским «наследием» и реальной римской действительностью. Я очень рано понял, что единственным способом осуществить это соединение — если оно вообще возможно — является смена угла зрения, т. е. надо связаться с теми людьми, которых необходимо убедить. Не отказываясь ни от достижений сравнительного метода, ни от результатов, достигнутых индоевропейскими научными исследованиями, следует присоединить к этому новому инструментарию — без каких-либо предпочтений — остальные традиционные методы исследования. Надо рассматривать Рим и его религию в самих себе, как таковые, ради них самих. Другими словами, после многих предпринятых ранее попыток, надо написать общую историю религии Римской республики с точки зрения самого Рима. Предложение издателя сделало такой проект реальным, однако меня пугал размах. В синтезе, представленном в этой книге, «индоевропейское наследие» — всего лишь один из элементов, наряду с остальными. Польза от такого сосуществования нового и древнего — не односторонняя: если оно сдерживает некоторые излишества первых сравнительных исследований, то само признание (в четко очерченных пределах) индоевропейского наследия в свою очередь ограничивает ту свободу, которую в течение полувека усвоила себе (как во Франции, так и за границей) «история» древнего Рима, и, в частности, история религии. В данной книге изложение носит четко консервативный характер, подтверждая множество данных из древних источников, на которые присвоили себе права неконтролируемая критика, а также домыслы некоторых школ и отдельных индивидов. В настоящее время мы присутствуем при таком утешительном эпизоде, какие нередко встречаются в развитии всех гуманитарных наук, когда новые точки зрения, новые способы наблюдения заново открывают очарование старых пейзажей, отказываясь от миражей, которыми их заменили. Если отбросить эти миражи, то исчезнет и часть трудностей, которые, казалось, отделяли «индоевропейский Рим» от Рима исторического. Все же остается одно обстоятельство, которое еще долго будет болезненно ощущаться. Соединение моей работы с «реальной действительностью» будет легче или труднее в зависимости от представления, которое можно будет себе составить — исходя из данных археологии — о протоисторическом и доисторическом периоде существования Рима. По правде говоря, ожесточенные споры, которые я вел по этим вопросам 20 или 30 лет назад, теперь мне уже не кажутся столь важными. В любом случае, какой бы ни была римская протоистория — даже при желании сохранить в ней сабинян — все равно события были поданы традиционной идеологией с искажениями фактов и домыслами, которые были внесены в летописи. Но, прежде всего, разногласия, которые разделяют теперь самых именитых представителей римской археологии в вопросе о возникновении Рима, достаточно убедительно доказывают, что домыслы, которые некоторые специалисты в этой области слишком смело называют «фактами», еще нуждаются в многочисленных доказательствах, чтобы быть удостоенными такой важной характеристики. Что касается меня, то я отдаю свое предпочтение строгой и точной методике, которую применяют М. А. von Gerkan и M. H. Müller-Karpe. Две небольшие книги этого последнего — «О возникновении Рима» (1959) и «К становлению Рима городом» (1962), вышедшие в 5-м и 8-м дополнительных номерах журнала Römische Mitteilungen — представляются мне вполне способными изгнать множество злых духов. Поскольку я говорил о тесном единстве, то мне кажется, что первая часть настоящей книги без труда могла бы быть присоединена в качестве пятой главы к его книге 1959 г., если бы только автор согласился с тем, что описанные в четвертой главе материальные следы — фигуры людей, сосуды, домашние урны — не дают нам не только всего целого, но даже основного количества сведений о древнейшей религии. В отношении вопроса о сабинянах — как первоначальной составляющей — и об изначальном населении Квиринала, в частности, я полностью согласен с тем, что сказано на страницах 38–39 (ср. с. 44–46 книги, вышедшей в 1962 г). Там говорится: «Старая концепция фон Дуна (von Dhun), согласно которой могилы, находящиеся на Квиринале и Эсквилине, являются прямым свидетельством о сабинянах, тогда как бóльшая часть могил на Форуме свидетельствует о латинянах, — в настоящее время стала несостоятельной. По всеобщему признанию, чрезвычайно трудно (и даже совершенно невозможно) установить эквивалентность между культурами, выявленными археологией, и группами языков или этническими общностями. Необходимо прежде всего отказаться от мысли, что похоронные обряды в начале железного века в Италии, и особенно в Риме, могут рассматриваться как этнические критерии. Различия форм и обычаев, существующие в Риме между тремя группами захоронений, следует интерпретировать в терминах хронологии, а не в терминах племенных различий». Будущее данных исследований было бы надежным, если бы специалисты в области различных наук, способствующих познанию древнего Рима, взяли на себя труд по уточнению, улучшению комплекса сведений, проблем и решений, которые предлагает компаративист. К сожалению, мы весьма далеки от подобного сотрудничества. Вызывает удивление, что, например, Курт Латте пишет учебник по римской религии, а Карл Кох составляет статью «Квирин» в Real-Encyclopädie, не удостоив вниманием факт существования умбрийской троицы Юпитер — Марс — Вофион, которая сама уже не позволяет объяснять римскую триаду Юпитер — Марс — Квирин только «римскими» причинами. Как бы то ни было, сборник моих статей, написанных ранее, но заново пересмотренных и отредактированных («Римские идеи»), и приложение дополнят эту книгу, так что все это в целом станет окончательным итогом моего исследования римской религии. Через 15–20 лет уже не я буду экспертом. Эту роль я охотно и с полным доверием предоставляю тем, кто моложе меня. Вот как я думаю управлять этим последним периодом моей жизни. Если труды господина Вернера Бетца (Werner Betz) избавляют меня от необходимости делать в отношении германского мира работу, аналогичную той, которую я проделал в этой книге, то для сферы ведического языка я хотел бы сам сообщить результаты своих компаративистских исследований, включив их в общую массу данных. Но, по-видимому, мне не хватит на это времени. Более срочным я считаю издание четырех книг, посвященных эпопее. Они выйдут под общим заглавием «Миф и Эпопея». Выход книги «Юпитер, Марс, Квирин» еще не определен точно, но она последует за предыдущими. Будет издана также книга о верховной власти, в которой будут опубликованы в переработанном виде мои старые очерки о Митре-Варуне, об Арьямане и о менее значительных властителях. Наконец, в духе свободы и справедливости, очерченных в конце «Предварительных Замечаний», я хочу представить молодежи исторический обзор моих исследований, которые двигались вперед не очень легко и просто. Я хочу также рассмотреть творчество моих основных противников, чтобы прояснить и частично обосновать их противостояние, поскольку свое несогласие они выражали иногда в необычной форме. И вообще я хочу высказать свое мнение об учителях моей юности и о том мире ученых, который я наблюдал или в котором сам участвовал. Первоначально данная книга задумывалась как часть серии книг на немецком языке, и рукопись, над которой я не переставал работать, была передана издателю в 1963 г. Так как сроки перевода очень затянулись, я восстановил свою свободу и благодарю господина Jean-Luc Pidoux-Payot за то, что он опубликовал мою книгу так скоро. Молодой японский ученый — господин Atsuhika Yoshida — любезно помог мне в подготовке указателей, причем дал мне в этой работе весьма ценные советы, которыми я смог воспользоваться.Жорж Дюмезиль

Сентябрь 1966 г.

В этом, втором, издании были исправлены некоторые ошибки и была упорядочена документация. Следует отметить также многочисленные дополнения к основному тексту, а также некоторые частные изменения, большая часть которых отражена в издании на английском языке (1970) и в итальянском переводе (в печати). Книги, о которых идет речь в конце Предисловия 1966 г., частично уже опубликованы: «Миф и Эпопея» I («Идеология трех функций в эпопеях индоевропейских народов»), 1968 г.; «Миф и Эпопея» II («Типы индоевропейского эпоса: герой, волшебник, царь»), 1973 г.; «Римские идеи», 1969 г.; «Миф и Эпопея» III («Римские истории»). Эта книга только что вышла. Готовится к печати еще том IV. К ним также прилагается переработанный вариант двух прежних книг: «Удача и неудача воина», где рассмотрены различные аспекты воинских функций у индоевропейских народов, 1969 г.; «От мифа к роману», «Сага о Хаддинге» и другие очерки, 1970.Ж. Д.

Апрель 1973.

Список сокращений

(Греческих и латинских авторов) Aelian. Anim. / V. H.: Клавдий Элиан, О природе животных / Пестрая история. App. B. C. / Pun.: Аппиан, Римская история, A-E / Пунические войны. Apul. Mag.: Апулей, Апология (О магии) Arn. Gent.: Арнобий, Против язычников. Aug. Ciu. D.: Аврелий Августин (Блаженный Августин), О граде Божием. Aur. Vict. Or.: Секст Виктор Аврелий, О происхождении римского народа. Caes. B. G.: Гай Юлий Цезарь, О галльской войне. Cass. Dio: Дион Кассий, Римская история. Cat.: Гай Валерий Катулл, Стихотворения. Cato Agr.: Марк Порций Катон, О земледелии. Cels.: Авл Корнелий Цельс, О медицине. Censor.: Цензорин, О дне рождения. Cic. Amic. / Arch. / Cael. / Diu. / Ep. ad Brut. / Font. / Har. Resp. / Leg. Agr. / Mil. / Mur. / Nat. d. / Philip. / Scaur. / Sen. / Sest. / Vat.: Марк Туллий Цицерон, О дружбе / В защиту поэта Архия / В защиту Марка Целия / О дивинации / Письма к Бруту / О земельном законе / В защиту Тита Анния Милона / В защиту Мурены / О при — роде богов / Филиппики / В защиту Эмилия Скавра / О старости / В защиту Публия Сестия / Против Публия Ватиния. Claud. B., Get.: Клавдий Клавдиан, Поллентская, или Гет-ская, война. Conon Narr.: Конон, Повествования. Diod. Sic.: Диодор Сицилийский, Историческая библиотека. Dion.: Дионисий Галикарнасский, Римские древности. Fest. L2 (Paul L2): Секст Помпей Фест, О значении слов (эпи-тома Павла Диакона). Flor.: Луций Анней Флор, Эпитомы римской истории. Gell.: Авл Геллий, Аттические ночи. Gloss. (Lat.): Glossaria (Latina), iussu Academiae Britannicae edita. Herod.: Геродот, История. Herodian.: Геродиан, История от Марка Аврелия. Hier. Epist.: Евсевий Иероним (Святой Иероним, Иероним Стридонский), Письма. Hor. ad Pis. / Carm. / Ep. / Epod. / Serm. // ps.-Acro in Hor., Porphyr. in Hor.: Квинт Гораций Флакк, Послание Пизонам / Оды / Послания / Эподы / Сатиры // Псевдо-Акрон, Порфирий, Схолии к Горацию. Hyg.: Гай Юлий Гигин, Фабулы (Мифы). Isid. Etym.: Исидор Севильский, Этимологии (или Начала). Jul. Obs.: Юлий Обсеквент, О чудесных явлениях. Justin.: Марк Юниан Юстин, Эпитомы сочинения Помпея Трога «ИсторияФилиппа». Juv.: Децим Юний Ювенал, Сатиры. Liv. / Liv. per.: Тит Ливий, История от основания города / Периохи всех книг. Luc. Phars.: Марк Анней Лукан, О гражданской войне (Фарсалия). Lucr.: Тит Лукреций Кар, О природе вещей. Lyd. Mens. / Ost.: Иоанн Лаврентий Лид, О месяцах / О происхождении и развитии искусства гадания. Macr.: Макробий, Сатурналии. Man. Astron.: Марк Манилий, Астрономика. Mart. Cap.: Марциан Капелла, О браке Филологии и Меркурия. Non. L.: Ноний Марцелл, Сжатая наука. Ov. Am. / F. / Met. / Pont, / Tr.: Публий Овидий Назон, Любовные элегии / Фасты / Метаморфозы / Письма с Понта / Скорби. Paul. L2: v. Фест L2. Paus.: Павсаний, Описание Эллады. Pers.: Авл Персий Флакк, Сатиры. Petr.: Петроний Арбитр, Сатирикон. Plaut. Amph. / Asin. / Aul. / Capt. / Gas. / Cure. / Men. / Mere. / Mil. / Pers. / Pseud. / Rud. / Stich. / Trin. / True.: Тит Макций Плавт, Амфитрион / Ослы / Пленники / Касина / Куркулион / Два Менехма / Купец / Хвастливый воин / Персы / Псевдол / Канат / Стих / Три монеты / Грубиян. Plin. N. H.: Гай Плиний Секунд (Плиний Старший), Естественная история. Plut. Aem. Paul. / Cass. / Cam. / Coy. / Crass. / C. Gr. / Mar. / Mare. / N (um). / Public. / R(om). / Syll. Mor. // Q. R. / De fral. am.: Плутарх, (Сравнительные жизнеописания) Эмилий Павел / Цезарь / Камилл / Кориолан / Красс / Гай Гракх / Марий / Марцелл / Нума / Публикола / Ромул / Сулла // Моралии: Римские вопросы, О братской любви. Pol.: Полибий, История. Procop. B. Got.: Прокопий Кесарийский, История Войн E-H. Sen. N. Q.: Луций Анней Сенека, Исследования о природе. Serv. (Serv. II): Мавр Сервий Гонорат, Комментарии к «Энеиде» Вергилия. Sil. It.: Силий Италик, Пуника. Solin.: Гай Юлий Солин, Собрание достопамятных сведений. Stat. S.: Публий Папиний Стаций, Сильвы. Strab.: Страбон, География Suet. Caes. / Vesp. // Gramm.: Гай Светоний Транквилл, Жизнь цезаря Веспасиана // О грамматиках. Tac. Ann. / G. / Hist.: Публий Корнелий Тацит, Анналы / Германия / История. Ter. Andr.: Публий Теренций Афр, Девушка с Андроса. Tert. An. / Idol. / Monog. / Nat. / Spect.: Квинт Септимий Тертуллиан, О душе / Об идолопоклонстве / О моногамии / К язычникам / О зрелищах. Tib.: Альбий Тибулл, Элегии. Val. Max.: Валерий Максим, Достопамятные деяния и изречения. Var. L. L. / R. R.: Марк Теренций Варрон, О латинском языке / О сельском хозяйстве. Verg. Aen. / Eel. / Georg. / Schol, Bern., Schol. Veron. in Verg.: Публий Вергилий Марон, Энеида / Эклоги / Георгики / Бернские, веронские схолии к Вергилию. Vitr.: Марк Витрувий Поллион, Об архитектуре.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

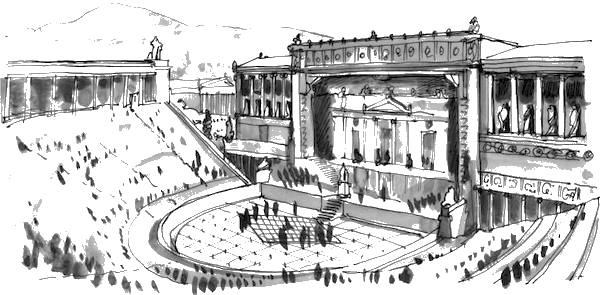

I. НЕДОСТАТОЧНАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ИСТОРИИ ПЕРВЫХ ВЕКОВ

История религии Римской республики долго пользовалась доверием, которое в научном мире питали к относительной надежности всей письменной традиции этого народа, известного своим стремлением к тщательности. Конечно, умные люди в эпоху античности, а также (полагаясь на них) многие эрудиты эпохи Возрождения уже высказывали сомнения, замечали противоречия, подчеркивали в некоторых случаях и неправдоподобность. Но это не затрагивало главного, основы. Так, например, Цицерон во второй книге своего произведения О государстве не подвергал сомнению подлинность личности каждого царя Рима, начиная с Ромула и Нумы, ограничиваясь лишь тем, что не принимал во внимание выдумки, которые встречались в описаниях царствований. В дальнейшем европейских ученых, скорее, успокаивали сомнения или откровенные скептические заявления, которых не стеснялись Тит Ливий, Дионисий Галикарнасский, и даже Плутарх, в своем описании истории первых веков. Было ли полезно и мудро превосходить в критике людей, которые имели в своем распоряжении документы, оценили их вполне здраво и, в конце концов, решили использовать их, честно отмечая предел их достоверности? Француз-гугенот Луи Бофор, воспитатель принца Гессен-Гомбургского и член Лондонского Королевского Общества, в своей книге, опубликованной в 1738 г., не только упорядочил и расширил основания для сомнений высказанных Титом Ливием и Дионисием Галикарнасским, но и превзошел их в скепсисе[23]. Он тщательно изучил источники, на которые они ссылаются, и отверг либо как несуществующие, либо как фальсифицированные такие источники, как Великие анналы понтификов, Полотняные книги, Скрижали Цензоров[24]. Он признал только Семейные мемуары, но и их сразу же отверг как выражение наглой лжи. Он особенно высоко оценил действительно достойный внимания текст, которым Тит Ливий начал свою шестую книгу: «В пяти предшествующих книгах я рассказал обо всем, что произошло со времени основания Рима до его захвата галлами. Эти события трудноразличимы не только из-за их древности, из-за которой они ускользают от нас вследствие огромного отдаления, но также потому, что мало что записывалось, а ведь запись — это единственный способ спасти события от забвения. Кроме того, очень многое из того, что хранилось в книгах понтификов в государственных архивах или в мемуарах частных лиц, погибло во время пожара, разрушившего город». В том, что было, по словам Тита Ливия, восстановлено после катастрофы, Бофор подозревает подлог: «Магистраты приказали, чтобы для всего разыскивались договоры о мире и законы. Это были законы, которые содержались в XII таблицах, а также несколько законов, изданных царями. Часть из них довели до сведения народа. Но понтифики постарались утаить ту часть законов, которая касалась религии, для того чтобы всегда держать в зависимости от себя суеверные умы, существовавшие среди народа». Договоры о мире? В отношении тех договоров, которые существовали в первые времена Республики, Бофор с легкостью противопоставил Полибия Титу Ливию и опроверг их все один за другим. Что касается Законов и Книг понтификов, то он говорит следующее: «По правде говоря, они служили ознакомлению с тем, как была устроена древняя система управления, и выявлению происхождения некоторых обычаев или религиозных церемоний; впрочем, они не могли помочь установлению фактов, прояснению сути событий и определению времени, когда те происходили. А ведь именно это составляет основную задачу истории». Следует отметить, что Бофор полностью не воспользоваться достигнутыми им преимуществами: во второй части своей книги, где доказывается «недостаточная достоверность основных событий римской истории», вплоть до казни Регула[25], он ограничивается утверждением, что «невозможно сказать ничего достоверного об основателе Рима» и о времени его основания. Однако он, как и Цицерон, не оспаривает подлинности личности Ромула. По поводу похищения сабинянок, которое кажется ему маловероятным, он пишет: «Можно ли поверить тому, что красивый и обладающий столь многими достоинствами юный правитель, каким историки описывают нам Ромула, был бы вынужден оставаться холостяком, если бы не применил насилие, дабы получить жену? Это один из эпизодов, которыми первые историки сочли уместным украсить историю Рима. А после того, как этот эпизод занял свое место в истории, стали опасаться, что она утратит что-то ценное, если его изъять. И это — несмотря на всю маловероятность такого эпизода». Точно так же и в отношении других царей имеются «трудности» в установлении числа племен, возраста Тарквиниев, обстоятельств войны Порсенны, и т. д. На долю немецкой критики XIX в. выпало преодолеть принятый в приличном обществе добродушный скептицизм, который стеснялся и самого себя, и силы того оружия, которое ему досталось. После Бертольда Георга Нибура, Теодор Моммзен не ограничился тем, что приписал первым историкам Рима стремление «украсить» его историю. Он стал проверять и оценивать материал этих украшательств. В великолепных очерках он показал, что многие «выдумки» о начальной истории Рима, причем самые существенные, объясняются романтической проекцией в прошлое событий, произошедших несколькими веками позже. Поскольку выше уже говорилось о поверхностном мнении Бофора о первой войне Рима, о похищении сабинянок и о том, что за этим последовало, я теперь напомню одно из этих положений. «Легенда Татия» (Tatiuslegende) Моммзена была опубликована в 1886 г… Приведу ее краткое изложение вместе с моим обсуждением ее в 1944 г. «Главной причиной утверждения о “сабинянской составляющей” в происхождении Рима является то, что существовала легенда о похищении сабинянских женщин и о войне между Ромулом и Титом Татием (Titus Tatius). Говорят, что нет дыма без огня: как ни была искажена в деталях эта легенда, все же она свидетельствует о том, что существовал в древности хотя бы какой-то контакт между этими народами. В этом следует разобраться. Слишком быстро отбрасывают некоторые замечания Моммзена, которые, в гораздо большей степени, чем положения, сформулированные позднее Этторе Пайсом (Ettore Pais), продолжают угрожать тезису о “сабинянской составляющей” в возникновении Рима, подрывая его основы. Моммзен показал, что — в данном частном случае — весьма возможно, что дым появился без огня. Что следует понимать под “сабинянами”, о которых говорит легенда? Почти все версии сходятся в том, что этому слову надо придавать самое широкое значение. Здесь сабиняне не являются жителями только города Куры (Cures). Если в этих версиях Куры выделяется как родина Тита Татия и как центр коалиции, организующейся против Рима, и если широко встречающаяся ошибочная этимология связывает «Квиритов» с Курами, то “сабиняне” в не меньшей степени представляют собой федеративное объединение сабинской нации (Plut. Rom., 16, 3 и 17, 1; Dion. 2, 36, 3–4; cf.: Liv. 1. 9, 9; 10, 2; 30, 6). Короче говоря, сабиняне — это то, что позднее будут называть nomen sabinum. Однако такое понимание сабинян вовлекает легенду в серьезные противоречия. Если при этом от них отделываются, то такое возможно лишь (как это часто бывает) если не обращать на них внимания. Но критика не может быть столь сговорчивой. Завершивший войну синойкизм[26], объединение двух национальных клеток с их институционными хромосомами — религиозными и др. — возможен лишь при том условии, что Рим Ромула получил бы в качестве партнера общество, сравнимое по величине с ним самим, а не целую федеративную нацию, которая завладела бы им полностью. Впрочем, само наименование rex Sabinorum, данное Татию (Liv. 1, 10, 1 etc.), не имеет смысла, если предполагать, что сабиняне являются именно nomen sabinum: то, что имеет reges, в ранний период Италии — это отдельные города (urbes), а люди, возглавляющие федерации, никогда не носят титул reges. Кроме того, сам город Куры, — который легенда в его бóльшей части или полностью помещает в Рим, — имел своего царя, свой народ, свои богатства и свое название (Квириты), и он выжил и сыграл свою роль в дальнейшей истории. Так в чем же дело? И что тогда? А тогда Моммзен предложил весьма привлекательное решение. По-видимому, как это часто бывает, Рим поместил в свою изначальную историю прообраз важного эпизода истории республики. В начале III в., который действительно заложил основы его величия, Рим, с уже романизованными латинянами, действительно — после жестокой войны — вошел в союз с самнитами (921 г.), а затем, после военной “прогулки”, заключил союз с совокупностью сабинских племен. В 290 г. до н. э. Рим дал им гражданские права sine suffragio[27], а в 268 г. дал им полное равенство и несколько позже включил их в племя Квирина, недавно учрежденное. Не этот ли союз нового для тех времен типа, имевший важные последствия, анахронически дал форму легенде о Татии, в которой римляне, несмотря на имевшиеся противоречия, видели союз двух “национальностей”? Конечно, когда Моммзен использует этот отрывок, в котором Сервий (Aen. 7, 709) отмечает, что, будучи включены в Рим, сабиняне стали гражданами без политических прав — ciues excepta suffragii latione, — он слишком далеко заходит в проведении аналогии, поскольку все другие авторы — от Энния и Варрона до Плутарха и Аппия — представляют соединения народов Ромула и Татия как равноправный союз (ср. справедливую критику Этторе Пайса в его “Storia critica di Roma”, 1, 2, 1913, с. 423). По крайней мере, Сервий (или, вернее, неизвестный источник) доказал, что в классическую эпоху римляне чувствовали связь между легендой о возникновении Рима и дипломатическим событием III в. Ведь что же он делает, как не точно воспроизводит соглашение 290 г. — первый этап союза? Но не следует предполагать такую точность в аналогии: “мифы”, которые заранее оправдывают события, отнюдь не передают их с точностью в подробностях. То, что летописцы хотели здесь подчеркнуть и предвосхитить, — это полное примирение и слияние двух народов, традиционно враждебных друг другу: латинян и сабинян. Этапы данного процесса не имели большого значения. Повествование об этом поражает своей краткостью. Но именно на это указывают историки III в. Они показывают, что “Рим” — всего лишь краткое именование латинской нации, а “сабиняне” — федеративный союз сабинских племен, в том числе куров. И в своих договорах эти два партнера осуществили именно то, что Тит Ливий говорил о соглашении между Ромулом и Татием (1, 13, 4): “не просто примирились, но из двух государств составили одно; царствовать решили сообща, средоточьем всей власти сделали Рим”[28]. При этом следует учесть, что в легенде точно переводится выражение “recipere in ciuitatem”[29], которое для описания событий III в. было абсолютно абстрактным, и оно не подразумевало иммиграции. Можно легко удостовериться в том, что эта перспектива снимает все противоречия, которые ранее были отмечены в легенде. К этим фактам Моммзен добавил и другие утверждения, которые не представляют значительного интереса, так как в них в большей мере проявляется субъективность. Кроме того, он без достаточных оснований считает второстепенными связи — весьма четко подтвержденные всеми летописями — между войной с сабинянами и учреждением племен. Моммзен доводит до крайности “политико-этиологический” характер, приписываемый им всей “квазиистории” раннего Рима. Он, по-видимому, действительно, считает, что не только повествование и само название племени сабинян (датированные III в.), но вообще вся эта история — лишь возникшая в более поздние времена небылица, и что летописцы не использовали никакой древней письменной традиции, в которой бы говорилось бы или не говорилось бы о сабинянах. Такие крайности в выводах все же не должны вызывать пренебрежения к тому важному и серьезному, что содержится в работах Моммзена». К рассмотрению этой легенды мы вернемся далее — подхватив анализ там, где остановился Моммзен, — и используем при этом другие средства. Впрочем, сегодня я склонен в большей степени, чем ранее, противостоять своему расположению к мнению Моммзена, которое с недавних пор господин Жак Пусе (Jacques Poucet) критикует в своих блестящих исследованиях[30]. Он считает, что в действительности событие 290 г. не имело того масштаба, какой ему приписывается в этом построении. Аргументы Пусе не представляются мне решающими, и я сомневаюсь, что он имеет основания, в свою очередь, объяснять легенду происхождения сабинян копированием «событий» V в., которые сами не вызывают доверия и, во всяком случае, имели совершенно другой смысл (переселение к римлянам Клаузиуса и его клиентов накануне войны; захват Капитолия демагогом Гердонием, и отвоевание его Мамилием и Тускулом). Но сам факт, что этот спор имел место, побуждает к тому, чтобы оставить вопрос открытым, хотя необходимо подчеркнуть, что использование этих событий V в. в создании истории Рима первых времен — если признавать эти собятия реальными — редкое явление, тогда как возможное «состаривание» событий, которое было выявлено учеными, относится во всех случаях к периоду между второй четвертью IV в. и концом войн с самнитами, в основном имевшими место между 380 и 270 гг. Царствование Анка Марция и, прежде всего, его имя, очевидно, многим обязаны восхождению роду Марциев в середине IV в., а также событиям того времени: утверждают, что Анк основал Остию и создал соленые болота вокруг нее (Liv. 1, 33, 9). Так ли это? Колония Остия действительно была создана приблизительно в 335 г. (Каркопино), и именно около солончаков Остии Марций Рутил — первый плебей, ставший диктатором и цензором, — победил этрусков в 356 г. Говорят, что Анк поместил побежденных при Политории на холме Авентин (ibid., 2). Так ли это? Дело в том, что Авентин действительно был заселен в 340 г. Некоторые черты «политики» Сервия Туллия (который пользуется поддержкой знатнейших сенаторов и покровительствует плебсу (Liv. 1, 41, 6 и 49, 2; 46, 1)), противоположной политике Тарквиния Старшего (который опирается на сенаторов менее знатных народов и на всадников (ibid., 35, 6 и 35, 2 и 7)), по-видимому, определялись обстоятельствами знаменитой службы в качестве цензора Аппия Клавдия (312–308). Организация Сервия, которую Тит Ливий описывает в 1, 43, существовала не раньше IV в., а некоторые авторы считали, что учет денежных сумм во время оценки имущества этого царя производился в ценах конца IV в. и начала III в. Что касается легенды о самом Ромуле, то достоверно известно, что храм Юпитера Статора был заложен в 294 г. А первое упоминание о Ромуле и его близнеце в традиционном ранге Квирина засвидетельствовано в теологической системе, развившейся до битвы при Сен-тине (295 г.). Квирин получает храм в 293 г. на холме Квиринал. Этот храм заложили на том месте, где находилось старое святилище, которым Квирин довольствовался до этого времени. Изобретательность такого ученого, как Этторе Пайс, и нескольких других — слишком далеко зашла в поисках анахронизмов, но сосредоточение большинства наиболее вероятных из них в периоде между 380 и 270 гг. позволяет отнести к этому времени окончательную разработку истории царей. Эту историю знал Энний, и ее же читаем и мы. Недостаточность достоверности велика в отношении первых веков существования Республики, и она усугубляется искажениями в описании истории великих семейств. К тому же война с Вейями[31] и галльская трагедия 380 г., а также все деяния Фурия Камилла дошли до нас лишь в реконструкциях. Даже события IV в. вызывают сомнения во многих случаях, и только во второй половине этого века «история» Рима начинает обретать — в основном — тот минимум тщательности, которого требует это великое понятие. Наконец, существует еще одна форма невольного анахронизма, затрудняющая исследование не столько событий, сколько нравов, обычаев, цивилизации. Дело в том, что летописцы и их наследники — историки, — несмотря на присутствие иногда некоторых черт архаичности, как правило, не дают себе труда представить древних римлян, о которых они говорят, такими, какими те были, а представляют их в современном облике. И хотя — предвосхищая великих поэтов эпохи Августа — они, в общем, подчеркивают скромное происхождение, все равно их Нума, их Анк, их Сервий и Публикола живут, считают, рассчитывают так, как это будут делать в Риме эпохи Сципионов и Катонов. Даже говоря о численности людей, армий, участвующих в первых боях, — в нарушение всякого правдоподобия — уже ведут речь о легионах. В разгар схватки на Форуме Ромул посвящает Юпитеру храм; и с самого начала Сенат и толпа противостоят друг другу и хитрят так, как они будут это делать до самой Империи. Те, кого называют первыми римлянами, — древние римляне, знаменитые солдаты-пахари — в лучшем случае оказываются Катонами, состаренными на четыре века: подобно картинам из крестьянской жизни Далекарлии[32], где сцены из Евангелия изображаются в одежде, какую до сих пор надевают, идя в церковь, и в декорациях Скансена[33]. Таковы тексты. Современные историки, доверяя им в большей или меньшей степени, уменьшают или увеличивают степень сомнительности — в зависимости от личных склонностей, либо под влиянием предрассудков, базирующихся на соображениях, причины которых отнюдь не связаны с самим материалом. Компенсируют ли другие источники недостатки летописной традиции? Иноземных свидетельств почти нет. Греки стали говорить о Риме лишь весьма поздно, а первые из них, которые рассказывали сколько-нибудь пространно, демонстрировали скорее воображение, чем знакомство с источниками; у них было не больше склонности к критическому подходу, чем у самих римлян. Начало Ромула Плутарха в достаточной мере показывает, что представляла собой работа историков, и демонстрирует обилие небылиц, из которых национальные летописи делали скромные выборки. Что касается эпохи этрусков, то существует единственный, но первостепенно важный документ — фрески на «могиле Франсуа» в Вульчи. Они дают неопровержимое подтверждение того, что существовал и возглавлял Рим некий авантюрист по имени Мастарна, т. е. Сервий Туллий, а также то, что были братья Вибенна. Фрески доказывают также, что римляне совершенно иначе представляли приход к власти и царствование этого самого Мастарны, чем это делали этруски. Представление этрусков (менее заинтересованное и не сформировавшееся у народа, который в те времена был более просвещенным) по-видимому, ближе к реальной действительности. Эпиграфика сведений не дает: за редкими исключениями (из которых одно имеет очень большое значение, так как касается непосредственно религии) не сохранилось никаких надписей ни на камне, ни на туфе, которые относились бы к первым четырем векам существования Рима. Лишь во II в. до н. э. собрания дают полезные сведения о цивилизации и об истории Рима. Остается археология, результаты систематических исследований местности, на которой располагался Рим. Эти исследования проводятся уже больше века, а в последние тридцать лет приняли особенно многообещающий размах. Для истории результаты исследования особенно значительны. Они позволяют восстановить, хотя и не в деталях, общую картину. Эти результаты особенно ценны для хронологии, для установления основных дат, а также для определения общих разделов летописной традиции, поскольку достигается такая степень достоверности, которая была недоступна при рассмотрении одних лишь текстов. Приведу краткое обозрение полученной картины[34]. Хотя существуют следы человеческого присутствия, относящиеся к значительно более древним временам (II тысячелетие), все же именно в середине VIII в. несколько возвышенностей Палатина (Germal, Palatium) были долго заняты деревнями, от которых остался непосредственный след, тогда как существование несколько более поздних поселений на холмах Эсквилин и Квиринал пока еще под вопросом: гипотеза о них является логическим выводом из существования довольно обширного некрополя на первом и пяти изолированных могил на втором. Лишь в VII в., начиная с 670 г., и с перерывом, связанным с наводнениями, население стало распространяться на долину Форума, которая до того времени использовалась для захоронений. Начиная с 650 г., Квиринал, Виминал и Капитолий обнаруживают богатые возложения по обету, — fauissae[35], — свидетельствующие о существовании мест культового поклонения, которые использовались в течение длительного времени. Главная fauissa Квиринала, например, содержит керамику, относящуюся приблизительно к 580 г. С середины VI в. до начала V в. выявляется ясно заметное изменение археологического материала, бесспорно указывающее на Этрурию и свидетельствующее о том, что Рим пережил период господства этрусков и богатства, описанный в летописях. Цоколь храма на Капитолии имеет три целлы. Храм приписывается Тарквиниям, и он оставил следы, относящиеся к концу VI в., а также фрагменты сточного желоба, возможно ограды, относящиеся к тому же времени. Даже если даты, на которые указывают или которые подсказывают эти находки, не совпадают с пределами, которые летописи дают царству этрусков, тем не менее, главное здесь подтверждается. Исчезновение приблизительно около 480 г. роскошной керамики, ввезенной из Греции, также является подтверждением того, что в первой четверти V в. Рим возвращается в исключительно латинский мир. Все это весьма ценно и очерчивает историю, которая выявляет и объясняет некоторые факты культуры, не отраженные в летописях. Например, ежегодный праздник Семихолмия[36], который отмечался каждое 11 декабря и во время которого совершались жертвоприношения, осуществляемые жителями трех вершин Палатина, жителями трех вершин Эсквилина, а также жителями Субуры, за исключением людей с Квиринала, Виминала, Капитолия, Авентина, Форума. Во всяком случае, определенное таким образом целое согласуется с состоянием населения (следы этого можно видеть прямо на земле), жившего там в начале VII в., если, как это вполне вероятно, Эсквилин был заселен вскоре после Палатина. Если археология подтверждает, таким образом, рамки истории царей, то при этом она косвенно подрывает справедливость некоторых утверждений: все согласны с тем, что до 575 г. — несмотря на торговлю с Фалериями, с Цере, о чем свидетельствует керамика, — Рим, гораздо менее процветающий, чем соседние этрусские города, был неспособен к завоеваниям и экспансии, которые летописи льстиво приписывают царям Туллию и Анку, не говоря уже о Ромуле. Разрушение Альбы первым — это фикция, точно так же как и открытие порта Остии вторым — это анахронизм. Такое отрицательное утверждение можно только приветствовать. Но сведения археологии имеют естественные границы. Раскопки не только не позволяют проследить за ходом событий, обнаруживая лишь их последствия, но они не дают никакой информации (что бы там ни говорили) о том, что было бы самым важным для исследования цивилизации и религии — о происхождении и национальности людей, живших на вершинах и холмах. Они ничего не говорят и об однородности или двойственности самого древнего населения. Мы должны будем вернуться к рассмотрению этого вопроса, к изучению того выбора, который определяет интерпретацию происхождения религии — к чему мы должны теперь перейти.II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ИСТОРИЯ

Благоприятным шансом для изучения религии было то, что тот, кто дал наиболее удачный критический анализ легенд первых веков существования Рима, — Моммзен, — а вслед за ним и другой великий человек — его ученик Георг Виссова — поняли, что недостаточная достоверность политической и военной истории не ведет автоматически к недостаточной достоверности истории религии. Несколько соображений, диктуемых здравым смыслом, очень быстро помогают понять эту относительную независимость. В то время как политическое и военное прошлое — за исключением того, что в результате сохранилось в законах и договорах — это просто записанное или сфабрикованное прошлое, непригодное для практического использования, религия всегда и везде актуальна и активна. Ее ритуалы проводятся ежедневно или ежегодно, ее понятия и ее боги участвуют в обычной жизни в спокойные времена так же, как и в критические моменты, в бурное время. Более того, в Риме с давних пор, если не всегда, религия использовала многочисленный персонал — группы специалистов, которые из поколения в поколение передавали друг другу правила культа. Этих людей контролировал понтифик (pontifex). Когда стали возводить храмы, то даты их освящения и обстоятельства обета уже не могли быть забыты. Даже такой ужасный удар, как галльская катастрофа, не привел к сколько-нибудь заметным нарушениям этих правил, одновременно и простых, и сохранявших живыми обряды благодаря практике их проведения. Наконец, до тех пор, пока священный сан не стал превращаться в средство борьбы между классами или мятежными группировками, религиозная наука — при всей своей важности и актуальности — оставалась автономной и подчинялась только своим собственным правилам и своей внутренней логике. Вследствие этого она меньше, чем повествование о светских событиях, подвергалась риску попыток фальсификации из чувства гордости или честолюбия. Короче говоря, если ограничиться немногими яркими примерами, то можно сказать, что история Тарквиниев, возможно, и является скоплением выдумок, но вполне достоверно, что на Капитолии проводились богослужения и неизменно совершался культ, который был передан в наследство Республике. Разумеется, не Нума создал церемонии богослужения, проводимые тремя великими жрецами-фламинами, в особенности первым фламином — жрецом Юпитера. Тем не менее, мотив, о котором говорят летописцы, — стремление снять с царя бóльшую часть богослужений, несовместимых со свободой действий, необходимой царю, отражает близость между царем и фламином Юпитера (flamen Dialis) и, — минуя священнослужителя, — между царем и Юпитером. Эта близость вполне соответствует тому, что демонстрирует с другой стороны реальный статус этого важного лица. Однако, за пределами теории, Моммзен и Виссова понимали, что религия, по своей сути, не может никогда быть анархическим скоплением понятий и предписаний, возникших случайно. Конечно, на протяжении своей истории Рим проявлял поразительную способность поглощать все, что обстоятельства и соседи предлагали ему мощного в религиозном отношении, — празднества и богов. Но то, что Рим таким образом брал, он осторожно присоединял к уже имевшемуся ранее национальному капиталу, который и так уже был богат и в котором сразу были заметны естественные подразделения, частичные структуры, если не единый план. «Учебнику»[37] Виссовы ставили в упрек систематичность компоновки. Однако такой подход вытекает из природы самого материала. Не слишком важно, что этот автор обозначил свой основной раздел — древние боги и боги заимствованные — двумя названиями: Indigetes и Nouensides (или Nouensiles). Наверняка они были плохо переведены как «местные, коренные» (indigènes) и «вновь введенные». Эта ошибка режет глаз, так как она повторяется в заголовках 223-х нечётных страниц. Правда, очень скоро становится ясно, что эта ошибка не имеет никакого практического значения и не мешает этому подразделению быть полезным. Наконец, следует отметить, что Моммзен и Виссова проявили невозмутимое равнодушие к эфемерным теориям (которые постоянно сменяли друг друга в то время) в отношении природы, происхождения и стереотипов развития религии. Такие сочинения, как солнечная мифология Макса Мюллера или анимизм, о котором писал Тэйлор, духи растительности Маннхардта и его учеников или тотемизм, которым занимался Саломон Рейнак (Salomon Reinach) — вызывали недоверие у этих ученых, которые мыслили точно и ясно. Сопротивление Виссовы, по-видимому, было не лишено высокомерия, и можно лишь сожалеть о том, что он в конце примечания быстро и бесповоротно расправился с автором «Золотой Ветви». Однако такая чрезмерная сдержанность (или, если хотите, крайняя замкнутость) лучше, чем увлечение, которое и до, и после «Религии и культа римлян» вызвало множество работ, вышедших из моды с такой же скоростью, с какой были написаны. Этот учебник следовало бы обновить, а в отношении теории — исправить во многих частях. Тем не менее, он остается пока самым лучшим, и никто не написал другого. Все, кто применял к интерпретации римской религии теории, которые последовательно или одновременно были в моде, пришли к четко или нечетко сформулированному выводу, сводящемуся к одной и той же аксиоме: древние римляне, о которых в письменной традиции не говорится ничего путного, по-видимому, были примитивными первобытными людьми, которых можно сравнить по интеллектуальному уровню с народами Америки, Африки, Меланезии, ставшими объектом наблюдения всего лишь 200–300 лет назад, а в особенности, сто лет назад, изучать которых должны не историки, а этнографы. Их религия, следовательно, должна была отливаться в такие формы, которые каждая научная школа считала примитивными, и именно из этих форм, в ходе постепенного развития, по-видимому, выросла религия их потомков — тех римлян, к которым дают доступ классические авторы. Следует признать, что новаторы очень рано находили поддержку у классических авторов: в эпоху Августа стало уже общим местом противопоставлять роскоши и сложной жизни великого царства первичную, почти зачаточную простоту жизни Рима в первые времена, присущую как жилью, так и нравам, обычаям, политическим учреждениям, а также и религии: несколько сотен пахарей на Палатине — таким был тогда Рим (если верить подобным утверждениям) за семь веков до Августа. Признаем также, что археология усиливает это впечатление. Видя жалкие остатки хижин — тесных, имеющих неправильную форму, — какой человек, осматривающий Палатин, не согласится с Проперцием (4. 1, 9—10), который вопрошает: Где подымается на своих ступенях этот Ремов дом, когда-то для обоих братьев единственный очаг был величайшим из царств.[38] Кто не задумается о том, как в одной из этих casae могли помещаться два брата и очаг? Трудно себе представить, чтобы жизнь в таких жалких жилищах не была бы поглощена самыми насущными нуждами и чтобы в этих условиях мысль могла бы иметь столько свободы, чтобы задумать, организовать и сохранить теологию, стоящую выше примитивного уровня, как бы себе его ни представлять. Однако не следует поддаваться такому порыву. Если посмотреть, что осталось от Эмайн Маха в Ирландии, или увидеть остатки штук двадцати круглых хижин, сохранившихся у подножия римского укрепления около Холи-Айленд в Англии, а также много других подобных мест, то трудно себе представить, что в этих населенных кельтами местностях мог существовать корпус друидов, исследования которых — в области теологии, ритуалов, права, эпических традиций — продолжались около двадцати лет. Сколько археологических раскопок вызывают такое же удивление! Однако, как и их родичи кельты, латиняне, пришедшие на Палатин, чтобы там обосноваться, отнюдь не были не имеющими опыта людьми, которым надо было бы все создавать заново, все изобретать. Как доказывает их язык, они были потомками завоевателей, пришедших издалека, добиравшихся постепенно, и сегодня их нельзя считать примитивными. Нам здесь впервые необходимо написать название, которое часто будет встречаться в дальнейшем в этой книге: они были Индо-Европейцами, причем, как доказывает их язык, консервативными индоевропейцами, которые называли важные политические или магико-религиозные понятия теми же словами, какими пользовались на другом конце территории ведические индийцы или древнейшие иранцы, а иногда даже кельты, для обозначения тех же самых или близких понятий. Отвлекаясь от религии, которой посвящена эта книга, отметим примечательный факт: так же, как в ведическом обществе, (räj(an)) и как во всех древних кельтских сообществах (rïg-), человек, возглавлявший сообщество, носил старое индоевропейское имя *reg-. Сам этот факт доказывает, что жители хижин на горах, находившихся на берегах Тибра, не были неорганичными группами семей, объединившимися по истечении какого-то времени в заново созданные институции, но, напротив, они прибыли сюда с уже готовой традиционной политической структурой над-семейного типа. В самом деле, как можно думать, что эти люди, в далеком прошлом унаследовавшие вместе со словом понятие rex, дали ему «захиреть», а затем снова его задействовали под тем же названием? Итак, если мы не знакомы непосредственно с латинским rex, то сравнение ирландского ri с ведическим räj(an) позволяет представить себе, чем был индоевропейский *reg-, от которого произведены эти слова. Что бы ни предполагали раньше, функции räj(an) не были «производными» от функций главы семьи. Так же, как ri, он выходит за пределы слоев общества и представляет такие ценности, которые не могут рассматриваться просто как повышение статуса любого главы семьи. Так же, как ri со своим личным друидом, он живет и функционирует в симбиозе, в тесном единстве со знатным представителем класса священников — брамином, который является его капелланом, его puróhita[39], который возмещает ему в виде мистического покровительства то, что получает от него в виде щедрот. Его посвящение — это не только важная религиозная церемония, но он имеет в своем распоряжении целый набор ритуалов специфически царских. В частности, это жертвоприношение коня, которое делает его как бы сверхцарем — подобно тому, как в Ирландии существует ardri, возглавляющий иерархию rig. Римский царь (rex) не должен был сильно отличаться от того общества, которое он возглавлял. Если то, что известно о его призраке эпохи республики — rex sacrorum — недостаточно для отражения степени этой гетерогенности, то, по крайней мере, его (царя) единодушие с самым высокопоставленным фламином (Liv. 1, 20, 2) напоминает взаимосвязь между räj(an) или ri с их главным брамином или друидом. С другой стороны, Рим эпохи республики сохранил знаменательную связь (которая будет рассмотрена позднее) между ежегодным жертвоприношением лошади и, за неимением царя, с «домом царя» — Regia. И это при том, что происходит в ходе церемонии, символизм которой близок индийскому ритуалу aivamedha[40]. Такие точные совпадения в отношении лиц, носящих одно и то же имя, причем для обозначения их жен используются древние производные от их имени с носовым звуком (латинское regina, ведическое rajnî, ирландское rigain), — не могут быть результатом случайности: была преемственность между индоевропейской структурой и римской структурой, которую мы знаем, и сообщества, жившие на холмах Палатин, Эсквилин и др., имели сложную традиционную организацию, в которой был rex с его религиозным «дублёром» — главным фламином, и где проводились традиционные царские церемонии, заканчивавшиеся оставлением головы и хвоста октябрьского коня на Регии, перенесенной на Форум. Это является свидетельством существования царских церемоний. Здесь я заканчиваю свои рассуждения. Они в достаточной мере дают понять не полную неточность, но значительную степень неполноты представления о латинской царской власти, которое сформировал Фрезер, предложив серию лесных и полевых культов и сведя функции царя к обеспечению плодородия.III. ДРЕВНЕЙШАЯ РИМСКАЯ РЕЛИГИЯ: NUMEN ИЛИ DEUS?