[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

Анатолий Жигулин ЧЕРНЫЕ КАМНИ

«Трудная тема, а надо писать»

Беседу с Анатолием Жигулиным ведёт Вячеслав Огрызко

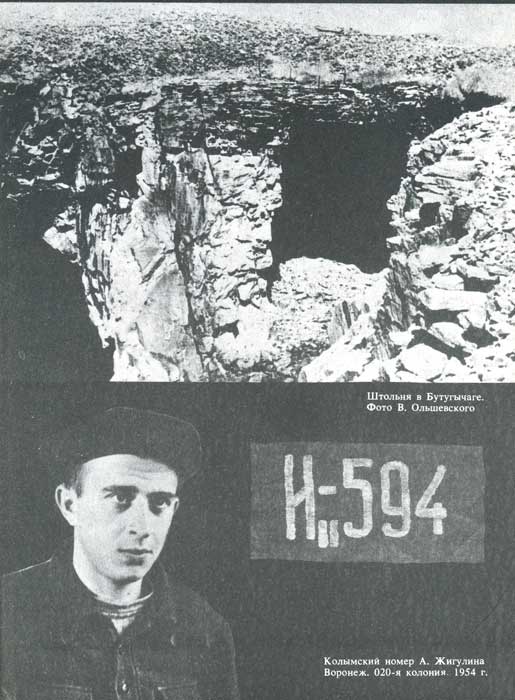

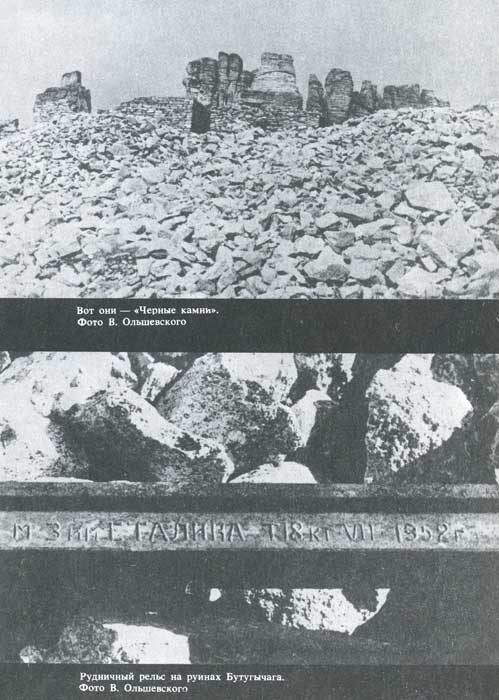

Имя Анатолия Жигулина как поэта широко известно. Он автор 26 поэтических сборников. Его стихи переводились на английский, болгарский, венгерский, немецкий, польский, французский, японский и другие языки. В 1988 году Жигулин впервые выступил и как прозаик. Журнал «Знамя» опубликовал его автобиографическую повесть «Черные камни». Эта книга — о драматической судьбе ребят, входивших во взрослую жизнь почти сразу после войны, о том, с каким трудом происходило прозрение нашего общества. Писатель обращается к практически неизвестным страницам истории. Он рассказывает о деятельности в послевоенном Воронеже нелегальной молодежной организации, носившей название Коммунистической партии молодежи (КПМ), главная задача которой заключалась в изучении и распространении в массах марксистско-ленинского учения. Сам Жигулин являлся одним из руководителей этой организации. Ему было тогда восемнадцать лет. КПМ просуществовала всего год. В 1949 году ее руководители и многие рядовые члены были арестованы. Повесть рассказывает о том, что довелось пережить автору и его друзьям на следствии, в тюрьмах и лагерях Сибири и Колымы. Вся книга проникнута верой в справедливость, в созидательную силу революции. А написал Жигулин эту повесть в 1984 году. Анатолий Владимирович рассказывает: — Многие годы подряд мне снился Бутугычаг — есть такое место на Колыме, как наиболее страшная черная дыра, в которой я однажды оказался. — Вы о нем много писали в своих поэтических книгах. Хорошо помню Ваше стихотворение «Рассвет в Бутугычаге», в котором рассказывали о том, как в очередную жестокую ночную смену на Бутугычагском руднике вы с товарищами по несчастью встречали в ожидании перемен новый рассвет. А сколько боли и надежды в стихотворении «Мне помнится рудник Бутугычаг…»! ПомнитсяЯ не перебиваю Анатолия Владимировича, но сам вспоминаю строгие начальные строки этой главы: «Я — последний поэт сталинской Колымы. Если я не расскажу — никто уже не расскажет. Если я не напишу — никто уже не напишет». Эти строки помогают понять, что заставило писателя обратиться к воспоминаниям о драматическом прошлом. На пределе полной откровенности Жигулин пишет: «Я с самого детства, лишь закрою глаза и прижму пальцами веки, — вижу два небольших золотых озерца или самородка. Слева совсем маленькое, справа — раза в полтора-два больше. Что это? Не знаю. Предсказание и знак Колымы? Знак Бутугычага? Но на Бутугычаге добывали не золото, а серебро. Кто опишет после моей смерти кладбище в Бутугычаге? Кладбище это — вечный мавзолей, созданный природой и людьми. И никак его не разрушить». Вспоминаю давнее стихотворение Жигулина, начинавшееся пронзительным признанием:

Сам Жигулин еще в 1963 году в стихотворении «Трудная тема» провозглашал: «Трудная тема, а надо писать. Я не могу эту тему бросать. Трудная тема — как в поле блиндаж: плохо, если врагу отдашь. Если уступишь, отступишь в борьбе, — враг будет оттуда стрелять по тебе». В нашей литературе повесть Жигулина стоит пока особняком, прежде всего в исследовательском смысле. Как известно, с публикацией «Черных камней» была задержка. Сам писатель говорит: — Случилось то, что в эпоху гласности произойти не должно было. Журнал «Знамя» анонсировал публикацию повести во втором номере. Но второй номер вышел с ремаркой, в которой сообщалось, что «Черные камни» будут напечатаны в последующих номерах. Но что это значит? Номера «Знамени» третьего тысячелетия тоже будут последующими. Мою повесть отправили на проверку фактов по архивным документам. Это было нервозное для меня время, так как сам я в проверке не участвовал. Четыре месяца продолжалось мое ожидание. Надо отдать должное тем, кто скрупулезно сравнивал все приведенные в повести факты с материалами архивов. Глобальных замечаний по повести сделано не было. Удивительное дело: автобиографическое и, смею думать, художественное произведение получило документальную поддержку людей, изучивших многотомное дело КПМ. А ведь им было непросто. В тех условиях следствие было тенденциозным. С обеих сторон многие факты фальсифицировались. И все-таки исследователи смогли разобраться в архивных материалах, смогли подтвердить достоверность главнейших фактов, изложенных в моей повести. За это я им благодарен. — Еще до повести «лагерная» тема присутствовала в ваших стихах. Многие из них были написаны в годы «оттепели». Почему не все колымские стихи вам удалось тогда же опубликовать? — Я всегда в рукописи своих сборников неизменно включал все лагерные стихи. Обычно какая-то часть этих стихов проходила. Скажем, в сборнике «Горящая берёста»— он издан в 1977 году — были опубликованы такие стихи, как «Кострожоги», «Бурундук», «Летели гуси за Усть-Омчуг…», и другие. Но какая-то часть снималась. Некоторые мои стихи были слишком остры даже для хрущевской «оттепели». — Многие ваши стихи сюжетны. Почему? — Я бы так категорично говорить не стал. Даже мое самое сюжетное стихотворение «Бурундук»— это вовсе не рассказ. Это притча. А в притче все может само по себе становиться поэтическим образом. В свое время у нас произошел спор с Варламом Шаламовым, арбитром в котором выступил Александр Солженицын. Впрочем, еще до спора — в году шестьдесят четвертом — я отправил Солженицыну свои стихи — тогда это было вполне естественно, книга «Один день Ивана Денисовича» выдвигалась на Ленинскую премию. Вскоре получил ответ.

Я прошу у Анатолия Владимировича разрешения прочитать этот ответ. Письмо датировано 10 января 1965 года. Прислано из Рязани, где тогда жил Солженицын. Оно очень интересно. В нем дана оценка стихов Жигулина. Солженицын писал: «Анатолий Владимирович! Я вообще отношусь к поэзии XX века настороженно — крикливая, куда-то лезет, хочет как-то изощриться особенно, обязательно поразить и удивить. Но я рад сказать, что все это совершенно не относится к Вам. Ваши стихи сердечно тронули меня, это бывает со мной очень редко. Вы — человек честный, душевный и думающий, и все это очень хорошо передают стихи. „Кострожоги“ Ваши великолепны, очень хорош „Бурундук“. Ощущаю чрезвычайно родственно: „Я был назначен бригадиром“, „Осенью“[2]. Да и в машинописном приложении ни одного незначительного нет. Второй раздел сборника прочел хоть и не весь, но большей частью. Там есть неровности, бывают досадные прозаизмы (редко, впрочем), есть иногда и тот недостаток, который Вы заметили сами, а в общем, хоть автор работал на общих, но удивляет светлый оттенок, который выше всего, — удивляет и радует. Без всякого насилия, круто и аппетитно (вот диво!) замешивается у Вас и лагерный быт, и разные виды работ в стихи („Золото“, „Хлеб“, „Ночная смена“ и др.). Интересно сопоставить Вас с Шаламовым. Вы читали его?..» — Я тогда ответил Солженицыну, — говорит Анатолий Владимирович, — что рассказов Шаламова не читал, а вот стихи — да, и что недавно у нас с ним возник спор о лагерной поэзии. Прочитав мой сборник «Память» — он был издан в Воронеже в 1964 году, — Шаламов сказал, что, по его мнению, «Кострожоги», «Бурундук» и другие мои лагерные стихи плохо передают природу Сибири и Колымы и что он признает в поэзии только символы. Варлам Тихонович предлагал обратиться к его стихам. Он говорил, что в них плачет каждая травинка, каждый камешек. Но, на мой взгляд, вся суть была в том, что в тех, напечатанных тогда стихах Шаламова были травинки и камешки Колымы, но не было людей. Они появились только в опубликованных за границей рассказах Шаламова. А в моих стихах были люди. Об этом споре я и написал Солженицыну. Вот его ответ: «Я не смею никогда судить о теории поэзии (тем более что, по-моему, поэты и сами еще ни разу не договорились о том, что такое поэзия), но, мне кажется, Шаламов, говоря Вам о стихе-символе, за которым главное должно стоять неназванным, только предчувствуемым, — распространяет на всю поэзию метод только одного ее направления, хоть и очень ценного, очень нежного, очень плодотворного. У нас это направление началось с Блока (не ручаюсь за точность), включает Ахматову, Пастернака (перечислять тоже не берусь) и, очевидно, самого Шаламова. Со всех сторон мне толкуют, что вот это и есть единственная и истинная поэзия — когда слова даже не имеют прямого смысла, когда переходы неуловимы, алогичны, но вдруг на что-то тебе намекают, что-то навевают. Я согласен — поэзия эта великая, тонкая, изящная, настоящая, я их всех очень люблю. И все-таки никогда не соглашаюсь, что другой поэзии быть не может. По-моему, большинство стихов Пушкина и Лермонтова совершенно не отвечают этим критериям — но ниже ли они? Едва ли. Не уступлю их. (И, что меня очень удивило, Ахматова довольно высоко ставит Некрасова — а уж, кажется, противоположнее поэзии и найти нельзя.) Поэтому я все-таки хочу Вам посоветовать не верить Варламу Тихоновичу, что „Кострожоги“, „Бурундук“ и „Хлеб“ — не поэзия. Самая настоящая и самая нужная! И если пишется так — пишите!!» А заканчивал Солженицын это письмо, отправленное 20 апреля 1965 года, советом: «А прозу Шаламова постарайтесь прочесть». — Как же закончился спор? — Через несколько лет Варлам Тихонович, по словам критика Геннадия Красухина, пришел в «Литературную газету», прижимая к груди мой сборник «Полынный ветер», и спросил, можно ли ему написать на эту книгу рецензию. Красухин (он в «Литературной газете» работал уже много лет) был не против. И Шаламов написал восторженную рецензию, которая по каким-то причинам не была опубликована. — В «Черных камнях» вы обращаетесь к историческому прошлому своей семьи. Об этом размышляете и в поэме «За други своя». Но до сих пор публиковались только фрагменты поэмы. Будет ли ее продолжение? — Нет. Перегорел. В свое время не успел ее завершить, потому что тяжело заболел. А потом пошла проза. Я хорошо подготовился к поэме, прочитал множество книг, скопировал военные карты времен русско-турецкой войны, съездил в Болгарию, прошел весь путь Скобелевского отряда при штурме Плевны. Но, как ни странно, самые лучшие строки поэмы я написал в Москве, еще не побывав в Болгарии. — Что вас сейчас больше всего волнует? — Не прекратится ли вдруг гласность. Это было бы очень вредно для нашего общества. А о том, что такая опасность пока еще существует, говорит случай с предателем, названным в моей повести Чижовым. Этот ничтожный человек сумел добиться административных мер против проведения траурного митинга на могиле создателя КПМ, впоследствии талантливого журналиста Бориса Батуева. — И последний вопрос: будете ли вы продолжать писать прозу? — Буду. Но хочу писать художественную прозу. Не документальную, не автобиографическую, а художественную. Я наконец созрел для прозы.

ЧЕРНЫЕ КАМНИ (автобиографическая повесть)

Памяти моих друзей Бориса Батуева и Владимира Радкевича

ИСТОКИ СУДЬБЫ

[В тексте изменены некоторые фамилии и второстепенные географические названия. Все цитируемые, приводимые полностью или использованные в повести документы — подлинные. (Здесь и далее примечания автора.)]Я родился в городе Воронеже 1 января 1930 года. И нынче сохранился в Больничном переулке родильный дом, где я впервые увидел свет. Теперь улица называется по-другому, а дом цел, и коренные, старые воронежские жители до сей поры называют его Вигелевским (по имени дореволюционного владельца Вигеля). Моя мать, Евгения Митрофановна Раевская, родилась в 1903 году в бедной многодетной семье прямых потомков поэта-декабриста Владимира Федосеевича Раевского. У Раевских был небольшой деревянный дом под Касаткиной горой (сейчас улица Авиационная). Дом цел до сих пор. Несколько лет назад мы были в нем с матерью. Дед мой по матери, Митрофан Ефимович Раевский, потомственный дворянин (дворянство было возвращено потомкам В. Ф. Раевского в 1856 году), служил в Воронеже. Должность его была невелика, приблизительно соответствовала нынешней должности начальника городского телеграфа, пожалуй, даже поменьше. Он был очень образованным человеком, знал несколько языков (немецкий, английский, французский), отличался либеральными взглядами. В 1914 году он как связист был мобилизован в армию в чине капитана, в соответствии со своим гражданским чином 8-го класса (коллежский асессор), и некоторое время (в 1914–1915 гг.) служил на военно-полевой почте штаба верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Прекрасно владел всеми телеграфными аппаратами того времени (Морзе, Юза, Бодо и др.), отлично знал телефонную связь. Позднее служил во фронтовых частях. Дед был награжден за штатскую службу орденом св. Анны III степени, за участие в боях — орденами св. Станислава III степени с мечами и св. Владимира IV степени с мечами. Сведения об участии моего деда в гражданской войне долго были противоречивы. Дядя Шура и моя мать уверенно считали, что он служил в Добровольческой армии, тетя Катя утверждала, что — в Красной. Но эта тема, по понятным причинам, была в семье запретной. О том, что старший мой дядя, Борис Митрофанович, служил в Красной Армии, был ранен и награжден, было твердо известно. А вот в отношении деда были споры. Вопрос этот, однако, случайно и с безукоризненной ясностью разрешился в конце 60-х годов в старом, теперь снесенном доме Елисеевых на улице Ильича. (Старшая моя тетка Екатерина Митрофановна Раевская вышла замуж за учителя В. Е. Елисеева.) Было несколько Раевских и я с женой Ириной и сыном Володей, еще маленьким. Шел общий семейный разговор, и, в частности, затронули вопрос об орденах деда. Дядя Вася или дядя Шура — кто-то из них — горячо утверждал, что орденов было четыре: — Я сам их в руках держал, сам ими играл, было четыре ордена — святой Анны, святого Станислава, святого Владимира и «За Кубанский поход». — Четвертый был не орден, а знак, — сказала тетя Катя. И всё сошлось на этом знаке. Более точное его название — «За Ледяной поход». Этот знак был утвержден А. И. Деникиным после 1-го Кубанского (или «Ледяного») похода в 1918 году. Мне — нумизмату, а отчасти фалеристу — все стало ясно. Знак этот — сравнительно большой лавровый веночек из серебра, украшенный кавалерийским клинком, — я видел в Белграде или в Париже в нумизматическом магазине. Цена — целое состояние. В зимнем начале 1920 года дед возвращался из Ростова, где несколько недель лежал в тифозном бараке, в Воронеж. Где-то под Лисками его сбросили на ходу с поезда пьяные революционные матросы, скорее всею анархисты. Не понравился им офицерский китель деда. Хоть и не было погон, но видно было, что мундир офицерский. Когда выбросили из вагона, дед не разбился насмерть и мог еще идти. Но пока добрался до Лисок, безнадежно простудился — было очень ветрено и морозно, а шинель осталась в вагоне. Доехал до Воронежа и вскоре умер от крупозного воспаления легких. Шел ему тогда сорок шестой год. Главою семьи осталась моя бабка Мария Ивановна (урожденная Гаврилова, из духовного сословия). А детей осталось десять. Тяжкий голод, тяжкое время первой половины двадцатых годов. Семья переехала на улицу Перелёшинскую, дом 17 б. Жили очень бедно. Золотые ордена деда были снесены в торгсин вместе с золотыми нательными крестами и перстнями. Мать мою как дворянку в институт не приняли (она хотела учиться в медицинском). Она окончила курсы телеграфистов и поехала работать на станцию Кантемировка. Там она и познакомилась с моим будущим отцом, который работал на почте. Отец, Жигулин Владимир Федорович, родился в 1902 году в селе Монастырщина Богучарского уезда Воронежской губернии в зажиточной многодетной крестьянской семье. Имели землю и сеяли хлеб, справлялись с урожаем сами, батраков не нанимали. Дед Федор, по рассказам отца, приехал в Монастырщину из Ельца, вернее из села Большой Верх между Ельцом и Лебедянью, в конце XIX века. Примечательно, что все встреченные мною в жизни однофамильцы происходили оттуда, из того села под Ельцом. Например, в Ялте, в туберкулезном санатории, подходит ко мне официантка и спрашивает: — Извините, пожалуйста. Моя фамилия тоже Жигулина. Вы случайно не из-под Ельца родом? — Нет, я родился в Воронеже. — А отец? — Отец тоже родился в Воронежской губернии, но дед мой как раз оттуда, из села Большой Верх. Оказалось даже, что мы дальние родственники. В начале 20-х годов, пожалуй, даже чуть раньше, отец мой, поссорившись с братьями и сестрами, ушел из дому. Работал почтальоном. Потом служил в Красной Армии связистом, воевал на Кавказе, был ранен. Прекрасно помню фотографию — он в военной форме с тремя кубиками в петлицах. Члены семьи Жигулиных хлебнули всякого лиха, происходившего со страной. Муж и два сына тети Зины погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Долгие годы, до самой смерти, она получала пенсию за погибших мужа и сыновей. До реформы 1961 года — по 100 рублей, а после реформы — по 10 рублей. «По десятке за голову!» — мрачно говорил отец. Года с двадцать седьмого родители жили в селе Подгорном Воронежской области, но не в том, что под Воронежем, а в другом — за Лисками, за Сагунами, на юге области. Село Подгорное, по существу, — «главная» моя родина. Дело в том, что родился я в Воронеже случайно и раньше времени, восьмимесячным. Мать ездила из Подгорного хоронить мою бабку, свою мать, умершую в последние дни 1929 года. От волнений и переживаний матери я и появился на свет раньше. Меня еле-еле выходили. По рассказам матери и теток, был лютый мороз. Весом я был всего в пять фунтов. Согревали меня бутылками с теплой водой, клали их в колыбель. В Воронеже меня и крестили, но не в церкви, а на дому. Из Петропавловской церкви приглашали священника. До войны эта церковь еще была, а сейчас разрушена, снесена. Крестная моя мать — мамина младшая сестра, тетя Вера. Крестный отец — безвестный какой-то дьячок по фамилии Гусев. Грудным увезли меня в Подгорное, там отец работал уже начальником почты. О родном моем Подгорном. В стихотворении «Родина» я это село немного «сместил». Оно не вполне донское. В Придонье оно находится — так можно сказать. Дон протекает восточнее, километрах в двадцати пяти, в Белогорье. Через Подгорное же протекает приток Дона — река Россошь, или Сухая Россошь. Луга с желтыми цветочками — широкие-широкие, меловые горы вдали. А через луга — канатная дорога от меловых карьеров к цементному заводу. А село обыкновенное южнорусское. Белые хаты, соломенные крыши. Или камышовые. В этих местах Воронежской области Великая Россия постепенно переходит в Малую, и в разговорной речи до сей поры равноправны и русский, и украинский языки. Так я и рос первые свои семь лет — слыша и усваивая одновременно два говора. Мне казалось совершенно естественным, что можно говорить как мама, а можно — как няня Ивановна, как соседские мальчишки из «хохлацких» семей. А были и русские — «кацапские» семьи. Жили дружно, не ссорясь. Когда мы переехали в Воронеж в 1937 году, я удивился тому, что все там говорят одинаково — как мама. Правильное украинское произношение очень помогло мне много лет спустя в сибирских и колымских лагерях, где много было украинцев — бандеровцев. Приличное знание второго богатого славянского языка помогает мне и сейчас — в литературной, поэтической моей работе. А диалектизмы: русские, украинские, белорусские, польские и иные, которые я усвоил в лагерях, в этом вавилонском смешении многих языков! А лагерный, тюремно-лагерный жаргон, вернее жаргоны разных периодов! Сколько слов, каких ни у Даля и нигде не найдешь! Ожидая реабилитации в воронежской 020 колонии, я в 1954 году составил большой словарь лагерной и блатной фени. Но при освобождении у меня эти тетради отобрали, решили, что они подходят под параграф, запрещающий «разглашение сведений о местах заключения». Ах, как жаль мне сейчас этих толстых общих тетрадей!.. Там были не просто сухие «переводы» слов, скажем, «канать — идти», а статьи к каждому слову с примерами из «классики» (чаще всего из лагерных песен, анекдотов, шуток и т. п. фольклора) и из разговорной речи с вариантами значений и т. д. О подгорненском моем детстве. В эти первые, ранние годы жизни, а затем позже, летом 1942 года, в беспризорных скитаниях узнал, увидел я и усвоил, пережил и принял в сердце многие ставшие мне дорогими обычаи и понятия. Да. Я ведь жил еще и в селе Александровке в сорок пятом году, летом и осенью. Отсюда, из этих истоков, родились позже стихи «Полынь», «Утиные Дворики», «Калина» и многие другие. Ал. Михайлов в одной из статей причислил меня к «деревенской лирике». Это верно и неверно. Разрушенная церковь с березой, растущей на кирпичах у самого креста. Поле. Скрип телеги. Бесконечные проселки и тропинки. И «огурцы на приовражном суходоле», пожелтевшие в сорок шестом тяжелом году. Все это дорого моему сердцу. И ракитовые растущие колья плетней, и лебеда, и пчелы в камышовой крыше… Но я поэт и городской. С 1937 года началась моя городская жизнь. Да, с 1937 года — точно. По стихотворению определил:

ВИНА

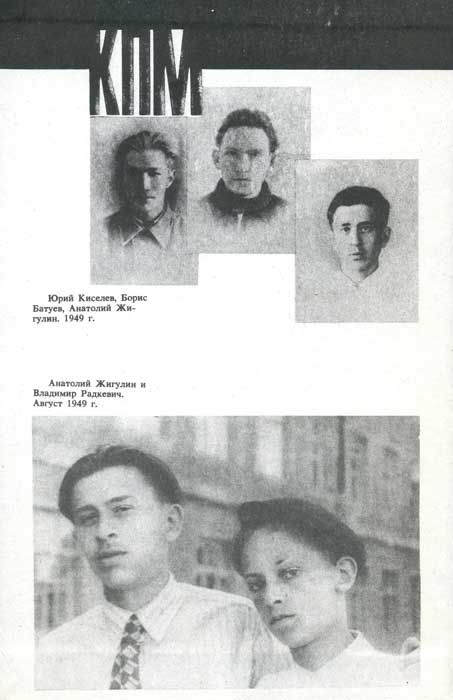

Моим друзьям и товарищам, да и недоброжелателям и врагам, а также моим читателям известно, что я был незаконно репрессирован, был в лагерях в Сибири и на Колыме, затем полностью реабилитирован. Это известно из моих устных рассказов, но более — из моих стихов. Эти стихи, где все прямо названо своими именами: тюрьма, лагерь, расстрел, охранник, пайка, черный номер на груди, зека и так далее, — имеют свойство освещать своим черным светом и стихи, стоящие рядом, которые без них, освещающих, можно принять за обычные: какая-то беда, какая-то боль, какой-то рудник и т. п. И не только послелагерные стихи, но и моя более поздняя лирика стоят на сибирско-колымском фундаменте. Часто я слышу вопросы: — Скажите, а какой все-таки повод был для объявления вас «врагом народа»? Какие конкретно обвинения были вам предъявлены? Была ли хоть малая основа для вашего осуждения? Что именно — стихи, разговоры какие-нибудь?… Ответить на подобные вопросы кратко очень нелегко. Сотням людей в Воронеже и многим в Москве довольно подробно известно о нашем деле, о так называемом «деле КПМ». Я пишу «о нашем», потому что был осужден не один, а вместе с двадцатью двумя моими товарищами, моими «подельниками» (подельник — человек, осужденный по одному и тому же делу с кем-либо). О деле КПМ сохранилось много документов. Это материалы следствия 1949–1950 гг. — одиннадцать томов, несколько томов переследствия, нового разбора нашего дела в 1953–1954 гг. (В каждом следственном томе, как правило, около 300 листов, исписанных с обеих сторон.) Конечно же, эти и иные материалы[3] ценны для историка, для скрупулезного исследования деятельности КПМ — при всей тенденциозности следствия и вполне естественной в этих условиях фальсификации фактов как с той, так и с другой стороны. Я скажу лишь самое главное. Но как бы то ни было, все написанное мною имеет прочную документальную основу в названных материалах. В работе мне помогают и мои стихи, сочиненные в тюрьмах и лагерях, а также моя собственная память и устные рассказы-воспоминания о том времени моих близких друзей-подельников, бывших членов КПМ. КПМ — Коммунистическая партия молодежи, нелегальная молодежная организация с марксистско-ленинской платформой, — была создана в Воронеже в 1947 году учениками девятого класса 7-й мужской средней школы Борисом Батуевым, Юрием Киселевым и Валентином Акивироном. Я вступил в КПМ 17 октября 1948 года. Осенью этого года и началась активная деятельность КПМ. Были созданы ЦК и Бюро ЦК КПМ. В Бюро вошли четверо: Борис Батуев — первый секретарь ЦК КПМ, я — второй секретарь (или секретарь по агитации и пропаганде), Юрий Киселев — начальник особого отдела, Валентин Акивирон — хранитель денежного фонда КПМ. Был создан и Воронежский обком КПМ. Представлял его пока один Аркадий Чижов. Через него и его связных осуществлялось руководство низовыми группами КПМ в городе Воронеже и некоторых районах области. В группы входило по нескольку человек — от четырех до восьми и более. Независимо от численности мы называли эти группы пятерками. Лишь один из группы, ее руководитель — воорг (вожак-организатор), имел связь с Бюро через связного, фамилии которого он не знал. Таким образом, и воорг, и рядовой член КПМ знали лишь нескольких своих товарищей. Эта традиционная, широко известная из литературы, давно проверенная пятерочная структура подпольной организации даже при чудовищном провале (прямое предательство одного из руководителей КПМ, В. Акивирона, и полный «раскол» на следствии А. Чижова) позволила нам сохранить, уберечь от ареста более двадцати членов КПМ. Всего же в КПМ, насколько мне известно, было принято более пятидесяти человек, точнее — 53 человека[4]. В то время я знал далеко не всех. Со многими своими товарищами по КПМ я познакомился только после реабилитации. А некоторых и сейчас не знаю. Осенью 1948 года была утверждена Программа КПМ. Выработали, создали ее три человека, три десятиклассника, решивших посвятить свою жизнь революционному ленинскому преобразованию страны. Борис Батуев, Юрий Киселев и я. Работали мы над этим документом несколько дней в особняке на Никитинской улице (дом номер 13) — о нем будет еще речь впереди, — в комнате Бориса Батуева. Работали чаще всего вечерами, после школьных занятий. Борис сидел за своим письменным столом под лампой с зеленым абажуром. Писал он перьевой ручкой, фиолетовыми чернилами в обычной 12-листовой школьной тетради с голубой обложкой. Мы с Юрием, сидя рядом, предлагали тот или иной пункт, обсуждали его вместе с Борисом. Наибольшая часть работы пришлась на долю Бориса Батуева: он был более начитан в политической и философской литературе. Приводить здесь полностью нашу Программу я не стану, хотя она не велика по объёму и я помню ее наизусть. Скажу пока о самом главном. КПМ ставила своей задачей изучение и распространение в массах подлинного марксистско-ленинского учения. Программа КПМ имела антисталинскую направленность. Мы выступали против «обожествления» Сталина. (Слово «культ» в отношении Сталина стало употребляться значительно позднее.) В Программе был пункт, разъясняющий, почему наша организация нелегальная: «а) Как известно, в СССР не может быть двух партий, и легальная, открытая деятельность КПМ может нанести моральный, идеологический ущерб нашему государству. б) При легализации своей деятельности КПМ может быть неправильно понята и объявлена враждебной организацией». Последний, итоговый пункт Программы КПМ гласил: «Конечная цель КПМ — построение коммунистического общества во всем мире». По мере дальнейшего моего повествования я буду рассказывать или касаться других пунктов Программы КПМ. Пожалуй, необходимо сейчас добавить, забегая вперед, что Программа наша существовала в единственном экземпляре и била сожжена Б. Батуевым, когда возникла опасность арестов. Мне и моим товарищам приходится сейчас слышать и недоверчивые вопросы: — Как это вы, семнадцатилетние школьники, могли додуматься до такого? Что-то не верится. Не верящих и сомневающихся я отсылаю к сохранившимся материалам следствия, ко многим оставшимся в живых бывшим членам КПМ, к бывшим нашим следователям. Действительно, на первый взгляд создание и существование такой организации в сталинское время кажется нереальным. Да, мы были мальчишки 17–18 лет. И были страшные годы — 1946-й и 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войною, таких, как Воронеж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода малыми детьми. Просили милостыню — как водится на великой Руси — Христа ради. Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших довольно быстро увозили. И все внешне было довольно прилично. В роскошный двухэтажный особняк (улица Никитинская, 13) нищих не пускали. Дело в том, что в особняке было всего лишь четыре квартиры, примерно по десять комнат каждая. На втором этаже были квартиры первого секретаря Воронежского обкома ВКП(б) и председателя Воронежского облисполкома. На первом — соответственно — второго секретаря Воронежского обкома ВКП(б) и первого заместителя председателя Воронежского облисполкома. Лучшие и важнейшие люди города. Двор, участок с гаражом был окружен кирпичною стеною. У ворот — будка, кpyглосуточный пост спецотдела милиции. С телефоном, как в наше время. Но нас, друзей Бориса Батуева, обычно пропускали, особенно если на посту стоял отец одного из нас — Юрия Киселева — Степан Михайлович Киселев. Пропускали потому, что Борис Батуев был сыном второго секретаря обкома Виктора Павловича Батуева. В 1946 году Борис Батуев, Василий Туголуков и Юрий Киселев совершили лыжный поход в родную деревню Киселева Хвощеватку. На Бориса Батуева картина жизни крестьян-колхозников в этой деревне и в соседних деревнях произвела страшное впечатление. Он увидел лежащих на полу умирающих от голода, распухших людей, он увидел, как люди жуют прошлогоднюю траву, варят березовую кору… Там березы много, и район называется Березовским. Конечно, в особняке на Никитинской улице о голоде не говорили, да и в каком-то смысле почти и не знали, ибо жителям четырех квартир ежедневно привозили спецпаек — все самое лучшее, свежее, вкусное. Боря жил почти как при коммунизме, а мы, его товарищи, и соседи, и соклассники, голодали. Жмых (макуха) был большим лакомством. Да, мы пережили тот страшный голод. И отвратительно было в это время читать лживые газетные статьи о счастливой жизни советских людей — рабочих и колхозников. Тогда почему-то особенно часто печатали плакаты с изображением румяных девушек с золотыми хлебными караваями в руках. И часто показывали веселые фильмы о деревне и почему-то именно пиршества, колхозные столы, ломящиеся от яств. Какой-то государственный садизм. Вот отчего дрогнули наши сердца. Вот почему захотелось нам, чтобы все были сыты, одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные очерки в газетах совпадали с действительностью. Да, мы читали стихи и пели песни о «великом друге и вожде». Но мы слышали от взрослых о раскулачивании, о массовых репрессиях 1937-го и других годов. Нам было известно «Письмо Ленина к съезду», в котором он дал характеристику Сталину. Эта информация, во всяком случае, часть ее, шла к нам из семьи Бориса Батуева. Со слов Бориса знали мы и о дутом «ленинградском деле». «Не все спокойно в Датском королевстве» — это было очевидно. Так что не беспричинно, не из пустоты возникла идея создания КПМ. И было дело, за которое нас судили. У меня даже стихи об этом есть, написанные в 1961 году. Вот они:«И. В. Сталин — гениальный вождь и учитель партии, великий стратег социалистической революции… Великий кормчий революции, мудрый вождь всех народов… Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин — это Ленин сегодня».Со всех сторон, со всех стен смотрели на нас портреты великого вождя. Многие тысячи, а может, и миллионы бюстов, скульптур, монументов Сталина, сделанных из гипса, мрамора, железобетона и бронзы, стояли в наших школах и институтах, в клубах, дворцах, на улицах, на площадях. — При Ленине такого не было, — слышали мы иногда скупые, осторожные слова взрослых. В нашей семье (и со стороны Раевских, и со стороны Жигулиных) культа Сталина не было и быть не могло. Это ясно из предыдущей главы. Одни пострадали как дворяне, другие как «кулаки». Обе семьи не обошел и 1937 год. И когда летом сорок восьмого Борис Батуев дал мне прочитать «Письмо Ленина к съезду», я не был удивлен. Я еще не вступил в КПМ, но мы с Борисом были уже близкими друзьями и делились друг с другом самыми опасными в то время мыслями. Вот одна из них: «Ленин оказался прав. Более того, тридцать седьмой год показал, что Сталин еще более мрачная и опасная фигура, чем предполагал Ленин». Мы невольно задумывались: до какого предела может дойти возвеличивание Сталина, ради чего это делается? В августе сорок восьмого в День авиации сидели мы с Борисом Батуевым на каменном, но теплом от солнца крыльце во дворе особняка на Никитинской улице. У меня в руках была центральная газета с большой статьей Василия Сталина о «сталинских соколах». Я подсчитал, что в статье шестьдесят семь раз встречается слово «Сталин» или производные от него. — У нас теперь все сталинское! — мрачно сказал Борис. Начали считать города: Сталинград, Сталинабад, Сталино, Сталинири, Сталинск, Сталиногорск — сбились со счета. — А ведь есть еще пик Сталина, — вспомнил я. — А сколько заводов, колхозов, проспектов и улиц носит имя Сталина! — А сколько районов, совхозов, поселков! — Только общественным уборным не присваивают еще имя Сталина! — заключил Фиря[6]. Вот тогда-то кто-то из нас и произнес это роковое слово: «обожествление». А было именно обожествление. Поэты изощрялись, прославляя Сталина на все лады. Все рифмы на слово «Сталин» — типа «стали» — были исчерпаны. Помню восторг знакомого начинающего поэта, когда он обратил мое внимание на красочный щит со стихами в саду Дома учителя. Стихи начинались строкою: «Наш небосвод прозрачен и кристален…» — Такого еще не было! Вот это подлинная поэтическая находка! — говорил мой спутник. — «Сталин — кристален»! Такой рифмы я никогда не слышал!.. Не помню, чьи это были стихи, но первая строка и рифма запомнились. Это было в августе сорок восьмого, а в октябре я активно включился в работу КПМ. В детстве я был робким, стеснительным, даже боязливым ребенком. А в новой, необычной ситуации словно преодолел какой-то невидимый психологический рубеж. Позади — страх и робость. Впереди — большая важная работа, опасность, риск. Все было похоже на игру, но это была слишком страшная игра, чтобы называться игрою. Была утверждена вся внешняя атрибутика, которую настоящие, опытные подпольщики никогда не заводили бы. Значок КПМ — красный флажок с профилем Ленина (как сейчас комсомольские значки). Членские билеты КПМ. По моему предложению, кроме девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», был принят еще один девиз КПМ: «Борьба и победа!». Был издан первый номер рукописного журнала «Спартак». Помню его обложку, нарисованную Владимиром Радкевичем. Черным по белому: СПАРТАК. Орган ЦК КПМ. 1948. № 1. Профиль Ленина. И оба наши девиза. Гимном КПМ был утвержден «Интернационал». Немного позднее был принят и второй гимн, на слова Аркадия Чижова. Был утвержден наш особый приветственный жест: остро и напряженно согнутая в локте правая рука прикладывалась к груди так, что обращенная вниз ладонь с плотно сжатыми пальцами находилась у сердца. Организация стала быстро расти. Кроме политического журнала, было решено выпускать журнал литературный — «Во весь голос». Редактором его стал А. Чижов. Этот журнал, в какой-то степени полулегальный, и созданный вокруг него литературный кружок являлись своего рода «кузницей кадров», первой проверочной ступенью к приему в КПМ. Людей неподходящих отсеивали. Они выбывали, зная, что существует какой-то безобидный литературный кружок. Привлечение в КПМ новых людей было самым рискованным и трудным делом. Мы не могли принимать в свои ряды людей малознакомых или даже отлично знакомых, но неизвестных нам по их социальным воззрениям. Обычно член КПМ рекомендовал для приема своего самого верного друга, с которым он уже предварительно осторожно беседовал — о положении в стране, о забытых заветах Ленина и т. д. Вспомните, например, что Борис Батуев, зная меня с сорок третьего года, учась со мною в одном классе и, позднее, будучи близким другом, показал мне «Письмо Ленина к съезду» летом сорок восьмого, а вступить в КПМ предложил только в октябре. Мы не могли принимать в КПМ людей «сырых», чтобы затем «перековывать» их сознание в своих рядах. Это было бы безумием. Здесь на каждом шагу возможны были провалы. Мы изучали будущих, возможных членов КПМ, пока не убеждались, что их можно принять. Когда нас было всего трое (у Акивирона был абсцесс легкого, и он подолгу лежат в больницах), мы принимали в КПМ в особняке на Никитинской улице в комнате Бориса Батуева. Вступающие были уже подготовлены, знали о наших задачах — об изучении классиков марксизма, о нашей программе постепенного восстановления ленинизма в партии и в стране. Они приходили торжественно дать клятву и получить партийный билет. Обычно это бывало по вечерам. Верхний свет был потушен. Окно занавешено. За окном, выходившим в закоулок, нас охранял Володя Радкевич — и в мороз, и в слякоть — со своим старым наганом, в барабане которого было всего четыре патрона. На настольную лампу была наброшена красная ткань, и в комнате царил сурово-торжественный полумрак. На стене — большой портрет Ленина. У двери — застывший на страже Юрий Киселев с автоматом «шмайсер», заряженным полным магазином. Тщательно начищенный, смазанный и надраенный, словно новенький, пистолет-пулемет тускло мерцал в багровом свете. Вступающий произносил клятву. Заканчивалась она словами: «…Клянусь свято хранить тайну КПМ. Клянусь до последнего вздоха нести знамя ленинизма через всю свою жизнь к победе! Если же я хоть в малой степени нарушу эту клятву, пусть покарает меня смертью суровая рука моих товарищей. Борьба и победа!» Текст клятвы, напечатанный на машинке, подписывался вступающим, и он получал партийный билет. Так были приняты в КПМ осенью 1948 года Н. Стародубцев, В. Радкевич, В. Рудницкий, М. Вихарева, Л. Сычов, или, как мы его звали, Леня Сычик. Позднее, когда были созданы две-три неполные пятерки (по два–три человека), прием стал производиться в группах. Но так же торжественно. Правда, уже без автомата. Он был слишком велик для хождения с ним по городу и до приказа избавиться от оружия мирно пролежал в Юркином сарае. О конкретных собраниях-занятиях в низовых группах. Вообще по правилам конспирации члены Бюро ЦК КПМ не должны были посещать такие занятия. Но дважды на собраниях пятерок я все-таки был. Сначала я присутствовал на собрании воронежской пятерки Николая Стародубцева. Он жил в собственном одноэтажном домике на улице Красноармейской. Шел декабрь сорок восьмого года или начало января сорок девятого. Белостенная светлая горница. Блаженное тепло от русской печки (а на дворе мороз). Николая Стародубцева я давно и хорошо знал. Других четырех (среди них была одна девушка) никогда прежде не видел. Я представился: — Алексей Раевский. (Это была моя партийная кличка.) Однако они не представились мне — ни по имени, ни по фамилии. Так полагалось — рядовых членов должен был знать только воорг. В данном случае Николай. Этот могучий, красивый, удивительно обаятельный гигант был человеком надежным. Это подтвердилось и на следствии. Вообще все наши руководители групп показали на следствии высокое мужество — не назвали членов своих пятерок. Воронежская группа Н. Стародубцева (Чижов о ней не знал) осталась на свободе. Кто они были, я и сейчас не знаю. Политически эта группа была уже крепко подкована. Они уже читали сочинения В. И. Ленина и на этом занятии сравнивали их с книгой И. В. Сталина «Вопросы ленинизма». Находили в книге Сталина вульгарные упрощения мыслей Ленина. Со слов Н. Стародубцева я знал, что отцы двух парней из этой его группы были расстреляны в тридцать седьмом году. Миловидная, остроглазая девушка задала мне вопрос: — Товарищ Раевский, как представляет себе руководство КПМ изменение ситуации в стране? Ведь нас, наверное, не очень много? Что мы можем реально изменить? — Вы сказали, что вы студентка исторического отделения ВГУ. — (За это она после собрания получила нагоняй от Н. Стародубцева — не полагалось членам КПМ в таких ситуациях сообщать о себе подобные сведения.) — Вы закончите университет, и не только вы одна. Многие члены КПМ закончат вузы, в том числе и военные. Многие изберут себе путь партийных, военных работников, публицистов. Этот процесс медленный, но, по нашим замыслам, в указанных сферах деятельности постепенно утвердится большое количество членов КПМ (все мы, разумеется, вступим в ВКП(б)). Через такое врастание в руководящие, научные, литературные, военные слои нашего общества людей, верных ленинизму, мы, полагаю, сможем изменить духовно-нравственную атмосферу нашей действительности. — Но это же очень долгий путь! — Долгий, но верный. А какой иной путь вы можете предложить? — Не знаю, но мне хочется, чтобы изменения были более скорыми и более радикальными. — Революция, особенно бескровная, — это очень трудное и долгое дело. — А что, если убрать тирана? — весело и как бы с легкой шуткой спросил один из парней. — Это не метод. Место убитого займет Берия или Молотов, а тирания, возможно, даже укрепится. Террор — это не наш метод. — Извините, товарищ Раевский, за мой глупый вопрос. Я, конечно, знаю, что Ленин был против политического террора. Просто за отца отомстить хочется. Примерно такая же беседа — именно о мирном, постепенном приходе к власти в стране здоровых ленинских сил — была у меня и в группе Славки Рудницкого, в его квартире на улице Сакко и Ванцетти. По существу, и у Стародубцева, и у Рудницкого я своими словами пересказывал и разъяснял своим товарищам по КПМ один из главнейших пунктов нашей Программы. В группе Рудницкого было уже семь или восемь человек, в том числе и Марина Вихарева, которую перевели в эту группу по ее просьбе, подальше от А. Чижова. У них был, говоря языком XIX века, роман, который Чижов грубо оборвал. Я вышел вместе с Мариной, нам было по дороге. На улице был легкий хрустящий морозец. Горели в черной высоте крупные редкие звезды. Марина жила наНикитинской — наискось от уже описанного мною начальственного особняка. Я проводил ее домой. Мне было почему-то грустно. Мы, немногие, кто знал, как поступил с Мариной Чижов, относились к ней с какой-то трепетной нежностью, любили ее святой братской любовью. Попрощавшись с Мариной, я зашел к Борису, рассказал о собрании, о беседе у Рудницкого. — Все! — сказал Борис. — Больше никаких прямых контактов с низовыми группами! Только через связных. В этой повести вряд ли хватит места для подробного, во всех деталях, рассказа о сложнейшей и запутаннейшей истории КПМ. Но главное необходимо обозначить. Нашими действиями руководили самые искренние и благородные чувства, желание добиться счастья и справедливости для всех, помочь Родине и народу. Много было в нас и юношеской романтики. Опасность, грозящую нам, мы хоть и чувствовали смутно, но не предполагали, сколь она страшна и жестока. Вообще, по моему убеждению, только в ранней юности человек способен на такие беззаветные порывы. С годами люди становятся сдержанней, осторожнее, благоразумнее. Да, вот мои юношеские стихи, написанные в сорок шестом или сорок седьмом году, задолго до вступления в КПМ:

В конце января 1949 года, уже после пропажи журнала, Ю. Киселев был вызван в Управление МГБ по Воронежской области. С ним беседовал кто-то из отдела контрразведки. Интересовались нашим литературным кружком, нашими встречами. Юрка объяснил: изучаем классиков марксизма, читаем стихи, ничего особенного. С этого времени началась за нами слежка, которую мы заметили. Я, Борис и Юрка Кисель всерьез задумались над вопросом о настоящем роспуске КПМ. Борис был против роспуска. Четвертый член Бюро ЦК КПМ, Валентин Акивирон, лежал в это время в очередной больнице. Мы часто навещали его. Больница (она почему-то называлась станцией переливания крови) была на той же Никитинской улице, совсем близко от дома Бориса. Валентин знал о делах в КПМ в самых общих чертах. Он знал с наших слов о росте численности организации, знал примерно количество групп и то, что к концу января в КПМ было принято около 35 человек. Но фамилии принятых в КПМ людей мы из конспирации ему решили не называть. Он не знал даже А. Чижова. А вот о пропаже журнала, о вызове Юрия Киселева в Управление МГБ и о замеченной нами слежке мы Валентину сразу же сообщили. Он встревожился больше всех и вдруг написал и вручил мне «Открытое письмо членам КПМ». В этом его письме КПМ была названа антисоветской фашистской организацией. Он призывал всех выйти из ее состава. По тогдашним словам Акивирона, он намеренно исказил истину, чтобы испугать участников организации. Я принес письмо Батуеву. Втроем, вместе с Киселевым, мы прочли его и уничтожили. Но спустя несколько дней Акивирон сообщил нам, что второй экземпляр его «Открытого письма» исчез. Он высказал предположение, что документ этот, лежавший в книге, был у него похищен сопалатником, который был работником МГБ. Что касается профессии сопалатника — все оказалось верно. Но вот о пропаже письма… Мы пришли к выводу, что Акивирон сам передал свое письмо в МГБ. Может быть, и через сопалатника. Акивирон был сразу же исключен из организации, а летом 1949 года Бюро ЦК КПМ приговорило его к расстрелу. (По уставу у нас было только две меры наказания: исключение из КПМ или расстрел. Конечно, мы были детьми своего времени. И даже в чистоте помыслов своих невольно впитывали жестокость сталинской эпохи. Отсюда суровость наших мер наказания.) Может показаться странным, что смертный приговор был вынесен В. Акивирону не сразу, а примерно через четыре месяца. Почему мы медлили? Во-первых, потому, что письмо Валентина было абсурдным. Советские школьники-комсомольцы создали… фашистскую организацию. Это просто не укладывалось в наших мозгах. Мы надеялись, что и в Воронежском управлении МГБ отнеслись к письму В. Акивирона как к неумной выдумке. Ведь никакой реакции с их стороны не последовало. Но летом сорок девятого года слежка за нами стала очень явной И поэтому мы, опасаясь дальнейших непредсказуемых действий Валентина, решили убрать его. Исполнение приговора было поручено мне под руководством Бориса. Мы пришли на квартиру Акивирона. Он был один. Я уже вынул наган за спиною предателя, взвел курок и готов был окликнуть его, чтобы в глаза объявить приговор. Акивирон услышал щелчок курка, вздрогнул, но не обернулся. Он ждал слов приговора. Неожиданно Борис подал мне знак отмены: — Ладно, Толич! Навестили друга. Пойдем теперь пива выпьем в саду Дома офицеров. Когда мы молча шли к проспекту Революции проходными дворами, мысли мои и Бориса были сходны, но я все-таки спросил: — Что случилось, Фиря? Шухер какой-то был? — Нет, Толич. Не в этом дело. Здесь, брат Толич, нечаевщина получается. Конечно, Валентин Акивирон не какой-нибудь студент Иванов. Это покрупнее птица… — Да, Боря. Ты прав. Голова у Акивирона неглупая. Сумел, мерзавец, легально нас продать, оклеветать, спасти свою шкуру и при этом вроде бы не замараться. И вина его, заметь, все-таки сейчас твердо не доказана. Есть сотая доля процента за то, что копию письма у него действительно похитил сопалатник. — Однако, товарищ Раевский, ты понимаешь, что и в этом случае Акивирон несомненно заслуживает смерти — положил такой документ в книгу, которую читает сосед, подозревая, даже зная, что сосед его из МГБ… Книга была на тумбочке. Они оба читали ее по очереди… Но не стоит его сучья жизнь двух наших жизней… Борис поступил правильно. Спасибо ему. Ведь Родина лишилась бы не только будущего врача-рентгенолога Валентина Акивирона, но и будущего талантливого журналиста Бориса Батуева и будущего поэта Анатолия Жигулина. Наша уверенность в том, что Валентин Акивирон предал нас сознательно и написал свое «Открытое письмо членам КПМ» с расчетом, что оно непременно попадет в органы МГБ, или даже сам передал его работникам МГБ, подтвердилась на следствии. Он — один из учредителей КПМ, член Бюро ЦК КПМ — не был арестован, не был привлечен к делу КПМ даже в качестве свидетеля! В нашем деле имелся лишь краткий протокол о выделении дела Акивирона Валентина Владимировича в особое дело. Выделение в особое дело дела В. Акивирона, как и дел всей группы Мышкова, никак не отразилось на их судьбе. Ни Акивирон, ни Мышков с его группой не были привлечены ни к какой ответственности. Они остались на свободе. Они даже выговора по комсомольской линии не получили. Бериевский аппарат берег и ценил таких нужных людей.

Летом 1949 года мы вновь (по очень настойчивой его просьбе) приняли в КПМ Алексея Мышкова. Но ничего важного мы ему не доверяли, никакой информации об организации он не получал. В августе почувствовалось: скоро будут брать. Отлично помню предпоследнее совещание Бюро КПМ на опушке леса в Коровьем логу, где мимо парка культуры и отдыха имени Кагановича проходила трамвайная линия в СХИ. Трамвай ходил тогда не рядом с железнодорожной насыпью, а с лязгом спускался, отчаянно тормозя, почти до дна лога и оттуда с разгона поднимался на противоположный склон — с горы на горку. Было решено уничтожить все документы КПМ — журналы и прочие бумаги. Партийные билеты были у всех изъяты и уничтожены еще весной.

ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В самом начале сентября 1949 года (по протоколам допросов и моим послелагерным дневникам и заметкам можно установить точную дату) состоялось последнее совещание Бюро ЦК КПМ. Почти все мы поступили в вузы. Борис Батуев, Юрий Киселев, Аркадий Чижов, Вячеслав Рудницкий, Марина Вихарева — в ВГУ. Чижов и Вихарева — на филологическое отделение истфилфака, остальные — на историческое отделение. В Воронежский лесохозяйственный институт, на тот же факультет, что и я, поступил и Владимир Радкевич. Многие поехали в вузы других городов: Москвы, Саратова, Минска, Тамбова. На последнее совещание собрались четверо: Борис, я, Кисель и Славка Рудницкий. Рудницкий был введен в Бюро вместо давно исключенного Акивирона. Позже должен был прийти Аркадий Чижов, секретарь Воронежского обкома КПМ. Он имел прочную и одному только ему (кроме Рудницкого) известную связь с группами Широкожухова и Подмолодина на левом берегу, а через Николая Стародубцева знал о больших его группах в Семилуках и Латном и в Хохольском районе, в родном селе Николая. Уверенности в том, что Чижов известен в МГБ, не было. Было не ясно даже, возьмут ли и Славку Рудницкого. Его группы никому, кроме Бюро, не были известны. У Рудницкого было две группы: пять и шесть человек. В самое последнее время одну из этих групп возглавила Марина Вихарева. Человеком она оказалась надежным — на следствии и словом не обмолвилась о группах Рудницкого. Последнее совещание Бюро КПМ проходило теплым, ясным предосенним днем в парке, который до революции и после нее был известен в Воронеже как Кадетский плац. Там, по рассказам старших, некогда пыльно маршировали кадеты. Году в сороковом плац решили сделать парком, разбили аллеи, посадили тонкие деревца. В сорок втором эту огромную — в целый большой квартал — территорию, где никто и не ходил, зачем-то заминировали нашими весьма неудачными противопехотными минами. Я их обезвреживал в сорок третьем под руководством сержанта Рыбакова. Но об этом особый сказ. Сейчас, в наше, теперешнее время, бывший Кадетский плац стал тенистым детским парком. А в сорок девятом это был заросший травой пустырь с хилыми деревцами. Мы сидели в густой высокой траве неподалеку от угла улиц Фридриха Энгельса и Чайковского. Все подходы надежно просматривались. Мы были хорошо вооружены. Встреча была грустной. Мы понимали, что скоро нас начнут брать. Нужно было принять все меры к тому, чтобы в руки МГБ попало как можно меньше наших людей. Борис, Кисель и я были твердо обречены. Киселя два раза уже вызывали в областное Управление МГБ. Перед вторым вызовом мы (я и Борис) уполномочили его заявить, что в нашу группу по изучению марксизма-ленинизма входят четыре человека: В. Акивирон, Б. Батуев, А. Жигулин и он, Ю. Киселев. Этого скрыть было нельзя, так как стоящий в начале списка Валентин Акивирон наверняка продал нас. Кого еще знал и мог заложить Акивирон, мы точно не знали. Решено было, что в случае ареста, кроме нас троих и предателя В. Акивирона, можно спокойно называть Алексея Мышкова, да и всю его группу: Н. Замораева и других — всего 10-12 человек. Лёля Мышь «работал» у нас уже провокатором (мы это отлично знали), а вся его бывшая группа была расколота и выжата, как лимон. Они, как мы и предполагали и как это выяснилось на следствии, «отдались в руки правосудия» после «пропажи» журнала «В помощь вооргу» и были прощены, рассказав все, что знали. А знали они мало. Вот почему через месяц-полтора после исключения Лёля Мышь вымолил у нас прощение и разрешение снова вступить в КПМ. Он жаждал новой и важной работы в КПМ, чтобы загладить, искупить свою вину. Его, естественно, пришлось принять. Воронежскому управлению МГБ была нужна дополнительная информация о КПМ, и мы сделали вид, что мы дураки. Мышу поручили создание новой группы из 5-6 человек. Дней через десять, однако, мы объявили о роспуске КПМ как ненужной организации, всего лишь дублирующей изучение трудов классиков марксизма в системе политпросвещения ВКП(б). Наш маневр другой стороной был понят. Мы уже раза три с помощью фиктивного роспуска КПМ избавлялись от провокаторов. Вытряхивали их в костер, как вшей из солдатской рубахи. Таким образом, для МГБ получалось, что в КПМ состоят всего лишь Бюро (4 человека) и группа Мышкова (10-12 человек), то есть можно арестовать и судить примерно 14-16 человек, из которых только Борис Батуев, Юрий Киселев и я будут осуждены. Обговорив все это без Чижова, стали ждать Аркашу, как ласково мы его называли. Он не знал, что мы собрались в 16 часов. Ему мы сказали, что начало в 17.00. Аркадий не опоздал ни на секунду. Мы видели, как он, ломая спички, закурил на углу улиц, осмотрелся. Хвоста не было. Нам это тоже было видно. Подошел быстро и осторожно, постепенно пригибаясь. Сел в траву. — Борьба и победа!.. Привет, ребята!.. — Борьба и победа! Привет!.. Мы огласили теперь уже устное (раньше писали, дураки) решение Бюро КПМ о подготовке к арестам. Постановлено было сжечь все оставшиеся бумаги (все экземпляры рукописных и машинописных наших журналов, текст второго партийного гимна, списки, адреса, письма и т. п. материалы), избавиться от всего оружия — выбросить в реку и канавы, в сортиры подальше от дома. Борис сказал: — Друзья! Нас здесь пятеро, и в наших мозгах, вместе и порознь, вся информация о КПМ, все имена, фамилии, клички членов КПМ, связные нити, ведущие к ним. Пока железно горят только трое: я, Толька и Кисель. Аркадия они скорее всего не знают, а если и знают, то лишь предположительно. Товарищ Чижов, в смысле кадров ты осведомлен больше всех. Ежели тебя все же возьмут, — смотри, Аркадий, не подведи! Умри, но не назови никого, кроме Бюро и группы Мышкова! — Друзей не продаем, этим и живем! — бодро откликнулся Аркаша, быстро-быстро потирая ладони, как от холода. Он и сейчас точно так же делает и говорит. — Ни в коем случае не называть даже уважаемого нашего Митрофана Спиридоновича. — Все улыбнулись: этим именем персонажа А. Н. Толстого, вождя анархистов, окрестил Славу Рудницкого Володя Радкевич еще в школе. — Есть шансы, что его не знают. Далее. Устав и Программа наши уже уничтожены. В Программе был пункт, известный только нам пятерым и вооргам, — о возможности в случае необходимости насильственного отстранения Сталина от власти. Забыть об этом! Это наша смерть, это высшая мера! Не ругать Сталина. Называть его имя рядом с именем Ленина. Ни слова об обожествлении Езика, ни слова об «идолопоклонстве». Это тоже наша гибель. Запомнить: и Ленина и Сталина мы любим — одинаково. Воорги об этом уже предупреждены. — А если будут пытать? — спросил Киселев. — Потерпеть придется. Да и хватит им — такой большой куш, считая группу Мышкова. Пытать вряд ли будут. Во всяком случае, пытать невыносимо, смертельно не будут… — Конечно, не будут, — поддержал Бориса Аркадий Чижов. — В ЧК работают люди с чистой совестью. Там не пытают. Это все враждебная пропаганда. Там ведется честное следствие. Виновных наказывают, иногда даже расстреливают, но не пытают. Я это знаю со слов своего отца. Он прослужил в органах государственной безопасности тридцать лет. И сам, бывало, приходилось, — расстреливал. Но не пытал. Я полагаю, что, если не всплывет антисталинская направленность КПМ, нас вообще судить не будут. Ведь наша цель — построение коммунизма во всем мире. Это же ясно! Из комсомола исключат, скорее всего. И отпустят… О том, как относится Аркадий к работе своего отца, мы уже знали, об этом я расскажу позднее. И спорить с ним мы сейчас не стали. Мне, однако, не удалось сохранить хладнокровие. — Я, увы, не разделяю розовых иллюзий Аркадия. Мужа моей тетки Кати, Василия Евлампиевича Елисеева, пытали еще в начале тридцатых годов. А мужа другой моей тетки — Веры, Самуила Матвеевича Заблуду, просто убили в тридцать седьмом. Мне было семь лет, я тихонько играл под большим столом и слышал разговор взрослых… — Толич прав, — сказал Борис. — Могу сообщить, что родственная нам группа Белкина в ВГУ, взятая в прошлом году, осуждена. Их было трое. Все трое получили по червонцу. И их даже из комсомола не исключали, сразу срок намотали. — Откуда сведения? — болезненно спросил Чижов. — Из большой-большой фанзы на улице Володарского, возле которой ты живешь, Аркаша. Но не непосредственно, а через обком ВКП(б). — Понятно… Там еще Быховский с ними был, — сник Аркадий. — Да, совершенно верно: Белкин, Быховский, третьего не запомнил. — Им легче — их было всего трое, — грустно пошутил Слава Рудницкий. — Мне только одних партийных билетов пришлось собрать и сжечь около полусотни… А теперь нужно убрать все следы. (Ему было поручено уничтожить документы КПМ. Он еще весной был назначен начальником особого отдела КПМ. До него на этом посту, меняясь, были я и Кисель.) — Ничего. Тебе будут помогать все. Хватит, однако. Все уже ясно. Осталось дать клятву. Сплетя пять правых ладоней в единое целое, мы приняли клятву. Текст произносил Борис. Спустя уже почти сорок лет я помню ее дословно: — Клянемся вести себя на следствии так, как договорились сегодня. Не выдавать ни единого лишнего человека. Признавать свое участие в КПМ можно только Батуеву, Жигулину, Киселеву. Если клятва кем-нибудь из нас будет нарушена, нарушитель будет наказан самой лютой смертью. Клянемся, клянемся, клянемся! Борьба и победа! На основании этой клятвы и Устава КПМ А. Чижов мог быть законно удавлен в августе 1950 года в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Но об этом я еще расскажу подробно. Я забыл, а впрочем, не забыл, а именно сейчас надо это сказать. Несмотря на свертывание нашей работы, было решено (еще до прихода А. Чижова), что я буду выпускать небольшую газету под названием «Спартак», размером в развернутый двойной тетрадный лист. КПМ должна жить в глубоком подполье до самого ареста, она должна будет жить и в тюрьмах, и в лагерях (если не откроются секретные пункты программы и нам не дадут вышку), она должна будет жить и после освобождения. Так и случилось — в несколько ином смысле, в несколько иной ипостаси. В смысле чистой человеческой дружбы людей, объединенных одной судьбой, КПМ живет и сейчас. Многие читали эту мою повесть в рукописи, многим я довольно подробно рассказывал о своем, о нашем «деле». Порою приходилось слышать и такое: — А в чем же, собственно говоря, заключалась ваша непосредственная деятельность? Чего вы добились за два года нелегального существования? Примечательно, что подобные вопросы задавались сравнительно молодыми людьми, почти не помнящими атмосферы страха и всеобщей подозрительности конца сороковых годов. Но задавали такие вопросы и люди немолодые. При этом словно бы забывалась тотальная система «бдительности» и доносительства, царившая в то время. Но вопрос есть вопрос. И должен быть ответ. Я отвечаю тем, кто считает, что мы мало чего сделали, что работа, борьба наша была безрезультатной или бессмысленной. Во-первых, активная деятельность КПМ продолжалась не два года, а лишь один неполный год — с октября 1948-го по август 1949 года. Всего десять месяцев. До октября 1948 года в организации состояли лишь три человека: Борис Батуев, Юрий Киселев и Валентин Акивирон. Мало того, уже в январе 1949 года, после передачи Алексеем Мышковым одного из наших журналов в органы МГБ, за нами началась слежка. А с мая 1949 года мы уже не исключали возможности начала арестов. Так что же удалось нам сделать за эти десять месяцев, не менее пяти из которых мы работали под угрозой арестов? В таких неимоверно трудных условиях нам удалось создать антисталинскую марксистско-ленинскую организацию, насчитывающую в своих рядах более пятидесяти человек, людей свободно мыслящих, готовых нести в народ ленинские идеи, критику сталинизма. Разве этого мало? В жесточайших условиях сталинского режима нам удалось создать жизнеспособную, ленинскую по духу конспиративную структуру. Разве этого мало? Постоянно (и после возникновения угрозы арестов) велась работа по подбору и воспитанию кадров. Пятьдесят (да, пятьдесят!) человек прониклись сознанием того, что обожествление Сталина противоречит духу ленинизма, и половина из этих пятидесяти пошла за свои убеждения в бериевские застенки, тюрьмы, лагеря уничтожения. Разве этого мало? Мы изучали Маркса и Ленина, мы выпускали свои нелегальные журналы. До последнего дня, до дня ареста, выходила газета «Спартак», последний макет номера которой мне удалось уничтожить уже после ареста. Разве этого мало? А наша Программа, которая прежде всего предусматривала восстановление в стране ленинских норм партийной демократии и демократии вообще путем внедрения этих идей в массы, — разве этого мало? В Программе КПМ содержался секретный пункт о возможности насильственного смещения И. В. Сталина и его окружения с занимаемых постов. Это, конечно, был юношеский максимализм, но возник он не беспричинно. «Великий вождь и учитель всех народов» был тираном. Это ощущали наши не привыкшие ко лжи сердца. На наших глазах Сталин присвоил себе роль главного куратора всех наук: военной, биологической, экономической, исторической, языковедческой, а народ голодал, тюрьмы всё пополнялись «врагами народа». Любимой фразой Бориса Батуева в кругу ближайших друзей был вопрос: — Когда же наконец мы скинем нашего великого Ёзика?..[7] Да, это был юношеский максимализм. Это была всего фраза. Но фраза наболевшая, а потому не случайная. Да, мы не расклеивали антисталинских листовок (нас взяли бы на другой день). Да, мы не совершали и не готовили террористических актов, ибо Ленин всегда был против террора. Но мы посеяли сомнения в безупречности сталинского режима в душах многих людей, говорили им о необходимости возврата к подлинному ленинизму. Разве всего этого мало?..ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АРКАДИЯ ЧИЖОВА

Покидая Кадетский плац, уходя с последнего совещания, мы вышли на проспект Революции, в то время, в те годы, довольно просторный, а порой и пустынный. Аркадий спешил на свидание. Марину Вихареву он тогда уже позабыл и полюбил другую. Я новую чижовскую девушку не видел. Знал только, что фамилия ее — Зайцева, что она совсем недавно принята в КПМ в группе Рудницкого. К счастью, Чижов не знал об этом. Он и не собирался вовлекать подружку в КПМ. Девушка тем более боялась сообщить ему такую тайну. Клятву давала. А наказание в предарестные дни за нарушение клятвы полагалось одно — смертная казнь! Галя Зайцева, конечно, не знала, что дни предарестные. Ей просто сказали, что наказание — одно. Здесь судьба распорядилась счастливо. Аркаша продал на следствии всех, кого знал, и всех, кого не знал. Но что и его собственная невеста тоже является членом КПМ, он, к счастью, не ведал. И Галя Зайцева благодаря этому обстоятельству и твердости Славы Рудницкого не угодила за решетку и не смогла, согласно статье 206-й тогдашнего Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, ознакомиться с материалами одиннадцатитомного дела КПМ, не смогла прочитать отвратительные показания своего нареченного о Марине Вихаревой. Даже сейчас, спустя почти сорок лет, страшно представить, что юноша, мужчина мог так мерзко говорить о своей возлюбленной. А каково было читать это самой Марине!.. Аркадий давал, говоря современным языком, сексуальные характеристики всем девушкам, с которыми был близок. Он опустился до того, что рассказал следователю, как учил заниматься онанизмом своего товарища, своего друга детства N. При чтении фиолетовых записей показаний А. Чижова в протоколах допросов эти строки наливались кровью. Ну, запугали, ну, обещали свободу. Ну, завалил группы Н. Стародубцева, И. Широкожухова и И. Подмолодина (всего около 15 человек). Но об этом, об этом-то зачем было говорить?! Ведь есть предел даже в предательстве, даже у палача есть своя философия, свои нормы поведения. Об этом-то зачем?! Следователи гоготали и записывали в казенные листы все новые и новые подробности. У нас же, читавших эти показания, возникало неудержимое желание как можно скорее встретить Чижова, чтобы убить его. Но я отвлекся. Аресты еще не начались. Как листки, как листики, как листочки клена-календаря, медленно отлетали наши последние прекрасные вольные дни. Вспоминая эти пустые (да, они уже были «пустые» — все валилось из рук) предарестные календарные дни, поделюсь тоже не очень веселой, но необходимой информацией. Чижов был подл изначально — в том смысле, что искренне считал подлость и преступление нормами человеческого бытия. Это стало ясно, когда летом сорок девятого года он вдруг сказал о своем отце: — Ты думаешь, это легкая служба?! О, нет! Даже врага — власовца или полицая — вовсе не так-то легко было расстрелять. Или, скажем, врагов народа в тридцать седьмом. Ведь приходилось порой — в этом была жестокая, но неизбежная необходимость — стрелять в затылок из нагана не только взрослым, но и почти детям!.. Я был потрясен! Мы шли в этот момент по улице Карла Маркса мимо шелестящих кленов (да, это было летом сорок девятого года). Кто-то из наших знакомых только что сфотографировал нас на память вдвоем на этой улице, фотография сохранилась. Возможно, на ней есть дата. Чижовскими откровениями я сразу же, в этот же день, поделился с Борисом и Юрием. Мы и раньше знали, что отец Аркадия, Иван Федорович Чижов, до ухода на пенсию работал в МГБ, и это нас не только не пугало, но даже в некоторых отношениях устраивало, ибо дети работников подобных организаций реже попадали под подозрение. Но мы не знали, кем работал И. Ф. Чижов. А он в тридцатые годы работал исполнителем, то есть исполнителем смертных приговоров. Раньше в России у этой должности существовало вполне определенное и официальное название: палач. Позднее появилось слово более скромное и даже отчасти загадочное. 476 смертных приговоров лично привел в исполнение И. Ф. Чижов (со слов его сына). И оказывается, Аркадий сочувствовал отцу-палачу, оправдывал его! — Да… — сказал в тот теплый летний вечер Борис Батуев. — О чем же ты думал, товарищ начальник особого отдела КПМ Юрий Киселев, когда проверял благонадежность Чижова? — Хрен же его знал, Боря! Замочить его сейчас — смерти подобно… — Да, ты прав, Кисельман. Все мы виноваты. Он нам очень может нагадить на следствии. Оборвать его связи вряд ли удастся: он многих знает в лицо. Надеяться остается, и только. — На кого? — На бога, — сказал я. — Да, окромя бога, у нас, братцы, сейчас никаких союзничков нет!.. Эх! Шлепнул бы я сейчас Аркашу! — И Борис поднял свой «вальтер». Борис любил стрелять в Репном по недозрелым арбузам. Мы по очереди стреляли. Один подбрасывал или подкидывал арбуз наискось, другой стрелял влет. От пули нагана арбуз в воздухе не страдал даже при хорошем попадании и, подбитый, пронзенный пулей, плюхался в воду реки Усманки. При попадании же тупой пули «вальтера» (патрон такой же, как у парабеллума) арбуз как бы взрывался в воздухе. Это была забава. Аркадий Чижов с его «поэтической» душой и неожиданно открывшейся симпатией к отцу-палачу обернулся вдруг непреодолимой опасностью. И сразу вдруг припомнилось, что на фронте Иван Федорович не был, что во время войны и позже был начальником лагеря военнопленных. И до сих пор еще родители наши вспоминают, как приходил И. Ф. Чижов к Внутренней тюрьме Воронежского областного Управления МГБ с передачей для сына, для Аркадия. У него принимали передачи без очереди, а у многих наших родителей (в том числе и у моих) не брали вовсе: передача запрещена. Следующий! А в народе, в очереди, люди шикали: — Пошел, палач проклятый! Сколько он душ загубил. Я уже писал о том, что А. Чижов был автором слов второго нашего партийного гимна. Помню только начальную строфу:СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЮ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КПМ! БОРЬБА И ПОБЕДА!Все эти мои надписи были заботливо сфотографированы и приобщены к делу. Нас били, лишали передач, лишали сна (это была самая страшная пытка). Допрашивали днем и ночью. Придешь в камеру утром, едва уснешь, — голос надзирателя: — Подъем! Поднимайтесь!.. Спать днем — ни лежа в кровати, ни сидя на табурете — не разрешалось. Через каждые две-три минуты открывали волчок (зрачок) на железной двери, и надзиратель орал, открыв форточку: — Не спать!.. И так много суток подряд. Чижов же, по словам его сокамерников, да и по собственным его словам, жил во Внутренней тюрьме роскошно.Спал и лежал на кровати, когда хотел.Имел свидания с отцом и матерью. (Мать его, Лидия Николаевна, — тихая русская женщина, умерла, не дождавшись сына.) Принимались любые продуктовые передачи, даже вино к праздникам. Нас били и мучили, а Чижов, лежа на кровати и куря сигарету, вспоминал все, что сам знал и что ему велели припомнить. Все мельчайшие детали наших отрицательных суждений о Сталине Аркаша припомнил. Вспоминал и «антисоветские» разговоры людей, не бывших членами КПМ. Так, он вспомнил, что, возвращаясь в 1949 году из Москвы (он ездил поступать в Литературный институт имени А. М. Горького, но по творческому конкурсу не прошел), он случайно услыхал, как какой-то инженер важного воронежского завода хвалил американские станки. Ни фамилии его, ни имени Аркадий, естественно, не знал, но он запомнил день, когда возвращался из Москвы. Инженера долго искали на воронежских заводах по дате возвращения из командировки. Предъявляли фотографии Чижову. По одной из них Аркадий опознал этого человека. Тот получил десять лет за восхваление западной техники. Очень многих людей посадил Чижов — и из КПМ, и других. Перестукиваться в тюрьме (не по азбуке Морзе, а по особым трем схемам) мы научились виртуозно. Больше других пользовались моей схемой, которую я сам изобрел. Она, как почти все азбуки для перестукивания, была построена на порядке букв алфавита. Позже я расскажу об этом способе перестукивания подробнее. Однажды меня (это бывало часто) перебросили из одной камеры-одиночки в другую. Я постучал в обе стены. Из-за одной ответили. Вот какая у нас получилась беседа: — Кто? — это простучал я. — Чижов. — Б..дь! — Не понимаю. — Мерзавец! — Суд, срок, свобода. — Предатель! — С кем говорю? — Раевский. Забегая вперед, скажу, что, когда умерла мать А. Чижова, Лидия Николаевна (или еще раньше), жить к Чижовым перебралась невеста Аркадия Чижова Галина Зайцева. Когда же вскоре после возвращения Аркадия умер от рака И. Ф. Чижов, в трехкомнатную квартиру Чижовых подселили работника Воронежского УКГБ Ивана Степановича. Три комнаты на двоих по тем временам было много. И вот тогда, в пятьдесят пятом году, Чижов как-то сказал мне, Борису и Юрию Киселеву: — Я случайно попал в архив к нашему делу. — Ну и что? — Многие страницы с моими показаниями, теми, которые были из меня выбиты, они, сволочи, вырвали. Видно, перед переследствием. Видно, боялись. Это сообщение Чижова, конечно, и удивило, и покоробило нас. Не могли наши мучители ничего вырвать в архиве, ибо были смещены или, во всяком случае, отстранены от дел в день ареста Л. П. Берии. Вырвал листы, конечно же, сам Аркадий. Это сразу напрашивалось на ум. Покоробили нас слова о том, что показания были будто бы «выбиты» из Чижова. Никто из него ничего не выбивал. Это он уже начал вырабатывать легенду в оправдание своего предательства. Однако в то время нам было не до выяснения отношений и личных споров. Мы были тогда — после переследствия 1953—1954 годов — всего лишь амнистированы. Впереди была долгая и трудная борьба за реабилитацию. И мы были, как говорится, в одной упряжке, ибо слова «обожествление Сталина», или, как писали в протоколах следователи, «клеветнические измышления в адрес Вождя» были еще в ту пору преступлением. Поэтому мы лишь промолчали, презирая в душе предателя, ибо его лживая версия о том, что из него «выбили» признания, была важнее для общего дела, чем если б он признал искренность своих показаний. Эта вынужденная молчаливая уступка предателю почти забылась после реабилитации. Но где-то в середине шестидесятых годов Борис рассказал мне, Киселю, Рудницкому, еще кому-то из друзей следующее. В связи с заявлениями наших мучителей Литкенса, Прижбытко, Белкова, Харьковского и других о восстановлении их в партии (их, естественно, не восстановили) в Воронежском обкоме КПСС перелистывали наше дело и обратили внимание на то, что из тома показаний А. Чижова (300 листов) около половины вырвано. Кто и когда изъял эти листы? Как проникли в архив, строго секретный? И вот 31 мая 1971 года всё вдруг открылось. Случайная встреча в Крыму с четой Чижовых. На набережной, напротив столовой дома творчества «Коктебель» я в присутствии моей жены Ирины и Камила Икрамова завел с Аркадием разговор: — Слушай, Аркаша, а наше следственное дело хранится где — в Москве или Воронеже? — В Воронеже. И первое дело, и дело о переследствии. Все аккуратно сохраняется. — А возможен ли доступ к нему? — Не знаю. Наверное, нет. Но я в пятьдесят пятом году наше дело видел. Все сохранилось: фотографии, протоколы… — А как тебе это удалось? — Мой сосед по квартире Иван Степанович — ты ж его помнишь, он жил в нашей квартире, в третьей комнате, пока его не отселили от нас, — работал тогда в комиссии по пересмотру старых дел, еще тридцатьседьмого года и так далее. Интересно было посмотреть эти старые дела. Иван Степанович по-соседски мне это и устроил. Я смотрел, читал и наше дело… Показания нашел… Борька первым начал было раскалываться, потом пошел на попятную… — Но позволь… На последнем совещании так и было договорено, что и я, и Борис, и Юрка Киселев — все мы скажем сразу, что КПМ была и что было в ней всего четыре человека да группа Мышкова. И больше ни слова. Он так и поступил. И я, и Кисель. — Не знаю… не помню… Там были еще показания Володьки Радкевича о том, как ты в портрет Сталина из нагана… — Скажи, а можно было изъять, вырвать часть листов? Здесь Чижов вздрогнул и потемнел лицом. Поспешно, испуганно заговорил: — Нет! Нет! Куда там! Такой надзор!.. Но — увы! — и он, и я, и все другие всё прекрасно поняли. Человек неглупый и образованный, Чижов боялся Истории, он понимал — ведь потомки прочтут, на папках было написано: «Хранить вечно». Конечно же, он сам тогда изъял и уничтожил свои самые пакостные показания. Но он просчитался: опытный исследователь- историк все равно эти следы найдет, восстановит по показаниям других членов КПМ, по протоколам очных ставок в других томах дела. А теперь предоставим слово Борису Батуеву. Вот как он описывает свою первую очную ставку с А. Чижовым в своем дневнике. (Борис, всю жизнь готовясь написать документальную книгу о КПМ, делал предварительные наброски, где писал порою о себе в третьем лице.) Текст, написанный рукой Бориса, переписываю без купюр:

«В дверь кабинета постучали. — Войдите! Сопровождаемый надзирателем, грузным и глупым старшиной Пилявским в комнату входит Чижов. Он стал еще бледнее, и до этого острый большой нос еще больше заострился, а лысая голова делала его похожим на сову. „Расскажите, Чижов, где и когда Батуев говорил то, о чем вы показывали следствию?“ Чижов испуганно вздрогнул, потом, пересилив себя, улыбнулся какой-то скверной, подлой улыбкой и хихикнул: „Ну что там, ты ведь помнишь, Борис, говорил мне о бюрократизме в партийных органах и что колхозники задавлены налогами, и что ты слушал с Киселевым „Голос Америки“?“ Глаза Бориса блестели гневом и, как бы желая остановить потекший вдруг поток лжи, он махнул в сторону Чижова несколько раз рукой. „Последнее — неправда. Врешь ты, Чижов, что я тебе рассказывал содержание этой передачи“. „Прекратить разговоры“, — оборвал следователь. — И — увести Чижова. Ну, — начал он, — „теперь ты признаешь?“ „Нет, последнее не признаю…“»А вот еще более интересный документ, следующий в тетради Б. Батуева непосредственно после приведенного выше описания очной ставки с А. Чижовым. Он называется «Судьба предателя». Эпиграфы помещены выше заголовка. Цитирую:

Как у Л. Толстого к Анне Карен(иной). «Мне отмщенье, и аз воздам». А может быть и не так?!

СУДЬБА ПРЕДАТЕЛЯ

«Рос сентиментальным, глуповато-восторженным. Природа должна была дать ему то, чего не хватало его предкам — лирики сентимент[8]. Отец его делал революцию сначала сознательно, затем оброс мхом непротивления и хуже — перестал осознавать то, что делал. Сменял клинок честного воина на пистолет карателя. Расстреливал, будучи комендантом Управ[ления][9], оклеветанных честных людей в Шиловском лесу[10]. Сын рос в среде раздвоенности и двуличия. Это сделало из него на словах революционера фразы и предателя по натуре. Это не могло пройти бесследно. Судьба. Случайно А. стал на путь революционера, но не по убеждению, а в силу сложившихся обстоятельств и скорее в силу дружественных связей. Роковой сорок девятый. Удар для его отца, это кровь за кровь. Символично. Сын попал в категорию людей, которых его отец пускал в расход. У отца в душе раздвоенность, смятение. Он знал, чем это грозит единственному сыну. И, не смея оторваться от этой среды, он откидывал то новое, что ему открылось, сбивал и сына с правильного пути — сделав его в конце концов предателем. Сына одолели страх, раздвоенность и привязанность к той среде, в которой он вырос, — он понял, что здесь спасение, хотя бы частичное — предательство своих товарищей. И он встал на путь циничного и подлого предательства, выдавая его за чистосердечность и раскаяние. Случай на очной ставке — шедевр, недосягаемый по наглости и чудовищности. Сыну простили его товарищи и даровали жизнь[11], но для себя он не обрел спокойствия — ни раскаяния полным письмом, ни попыткой представить отца своего человеком, вставшим на путь сопротивления темным силам МГБ. На следствии А. с чудовищным цинизмом рассказывал хохочущим следователям, циникам и растленным, свои любовные похождения с М. В.» Оба процитированные текста из дневника Б. Батуева датированы 7 февраля 1958 года.АРЕСТ БОРИСА БАТУЕВА